今年50周年を迎えたコクヨ「キャンパスノート」だが、今後はノート単品に限らず、総合的な「まなびかた」を提案するブランドへと転換していく、との発表が行われた。

つまるところ、キャンパスノートを軸として「このツールを導入するとこういった勉強ができて効率アップするよ」といった提案(まなびレシピ)を含んだ製品展開をしていこう、ということのようだ。

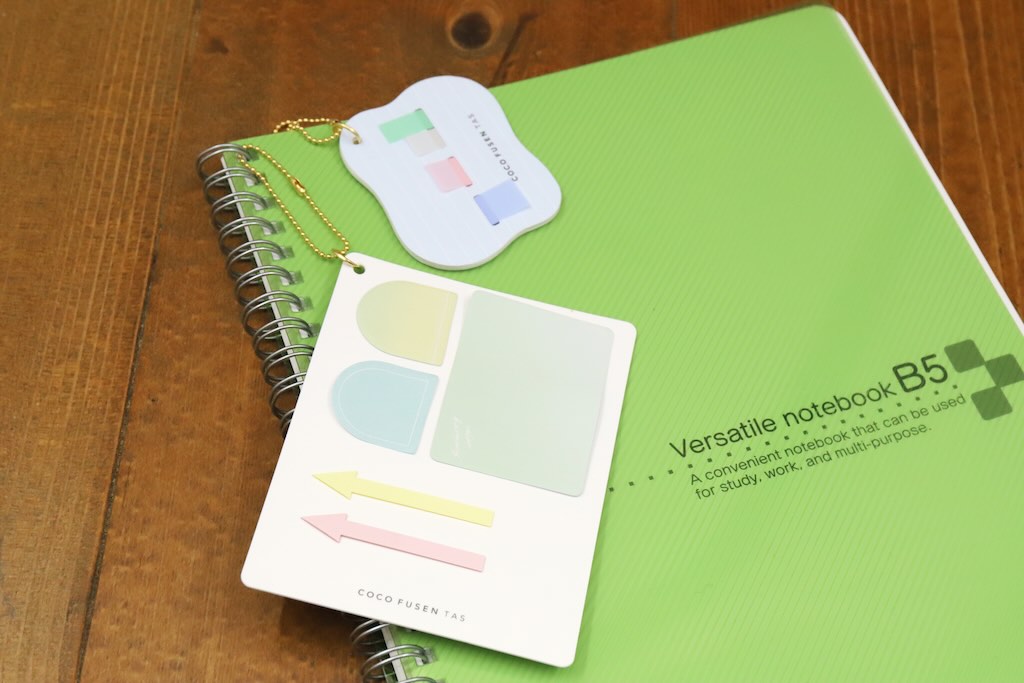

その第一弾として、「メモ勉」「ちょこ勉」「とじ勉」「モチ勉」といったまなびレシピと、それに紐付いた12種の文房具がキャンパスブランドとして展開されることになっている。

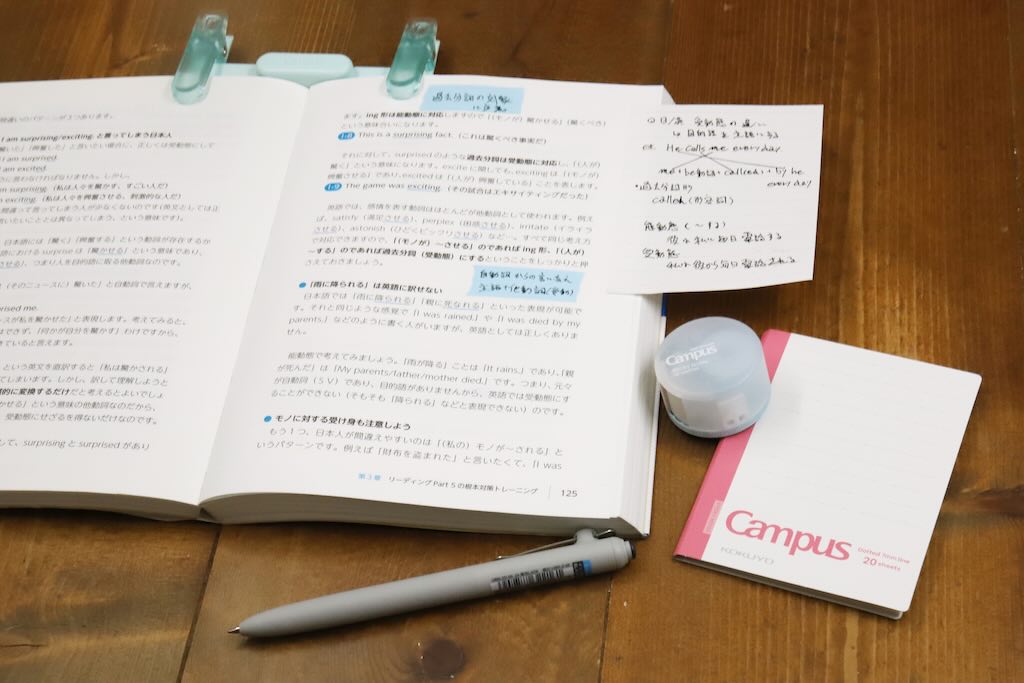

なかでも、教科書や資料に情報を足していくメモ勉用ツールは、ラクに使えて高効率な勉強ができるということで、実際に試してみた。

ペンみたいに変形するブッククリップ

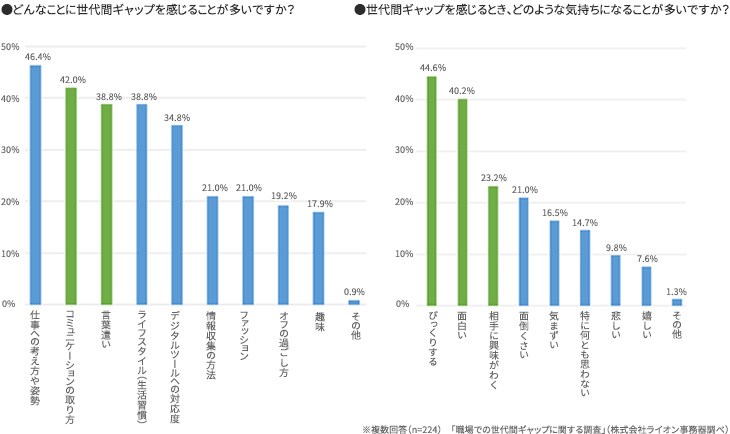

40代以上の人に言うと大抵驚かれるのだが、実は最近の学校では授業中に板書をする機会が大きく減っている。というか場合によっては板書ゼロという授業もあるくらいだ。

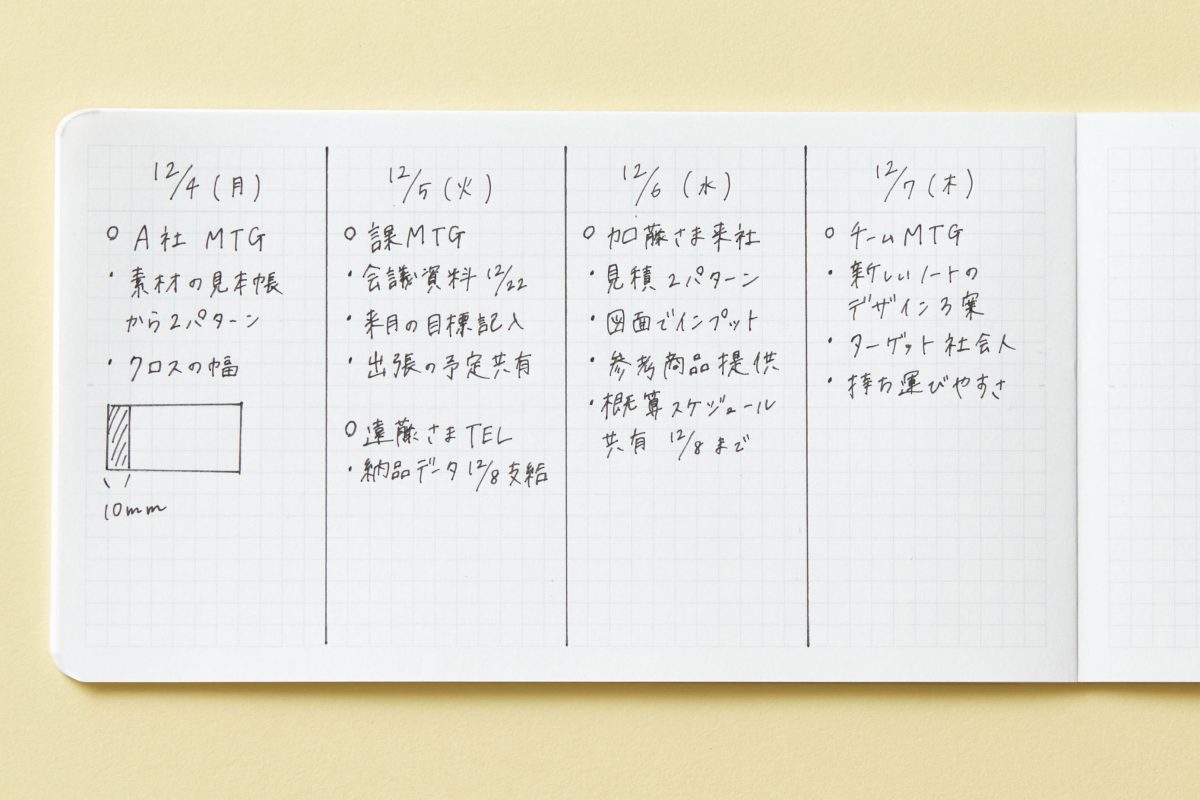

じゃあどうやって勉強するのかというと、先生が用意したプリントをベースにして授業を進めて、何かを書き込む場合はノートではなく、そのプリントや教科書にメモを取るように直接書き込むのである。

そこで、そのプリントや教科書に効率的に情報を添付していくために用意されたのが、コクヨが提案するメモ勉用の3種のツールというわけ。

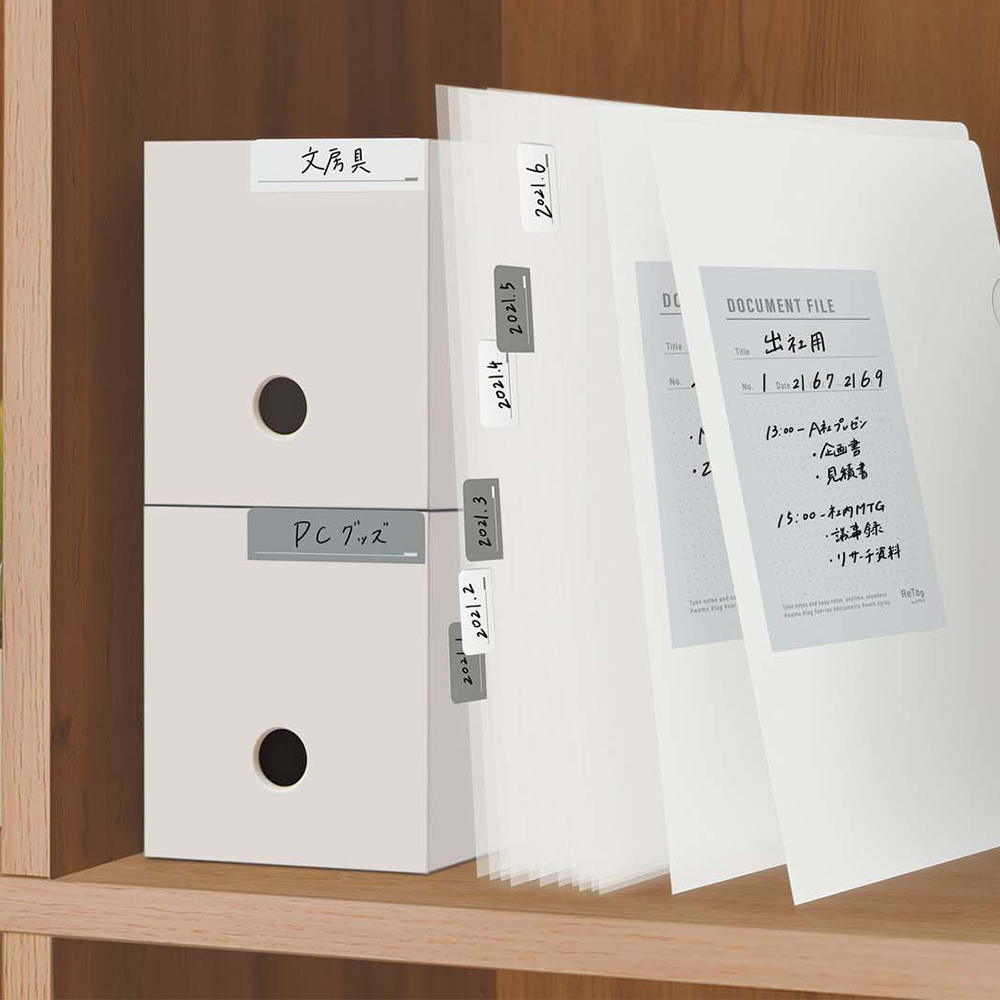

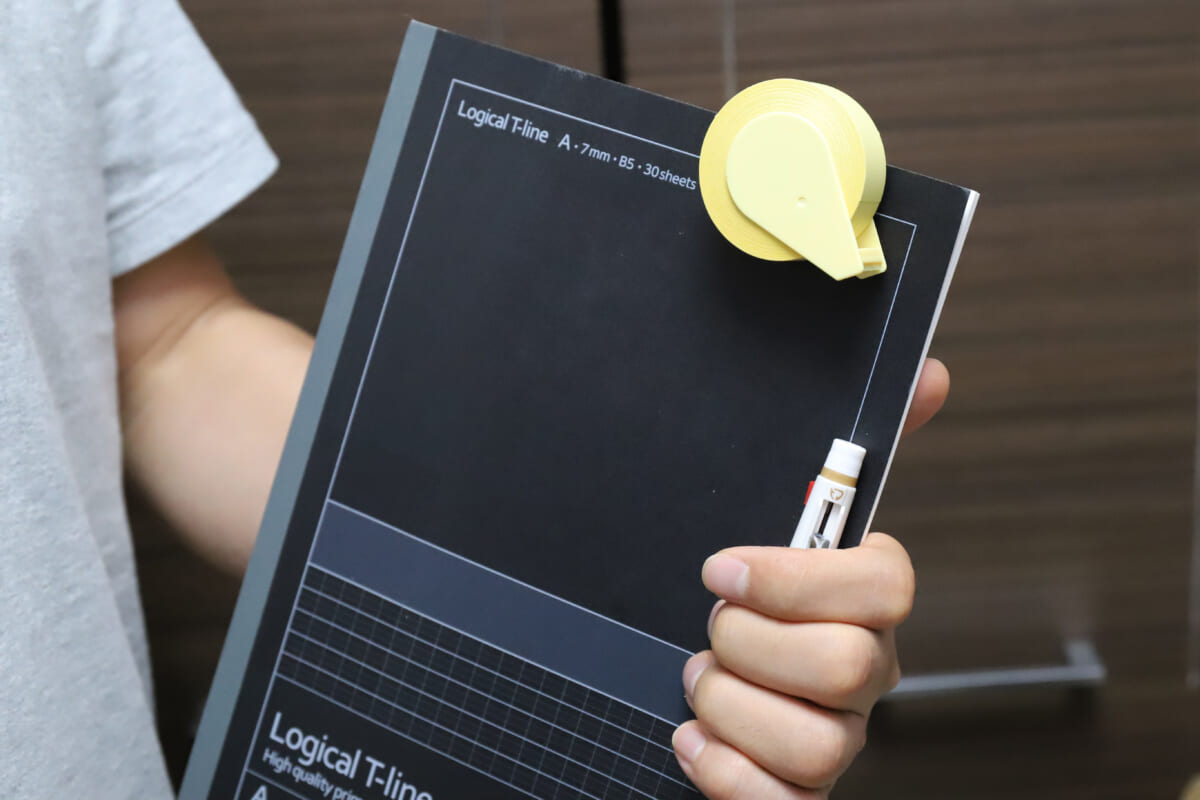

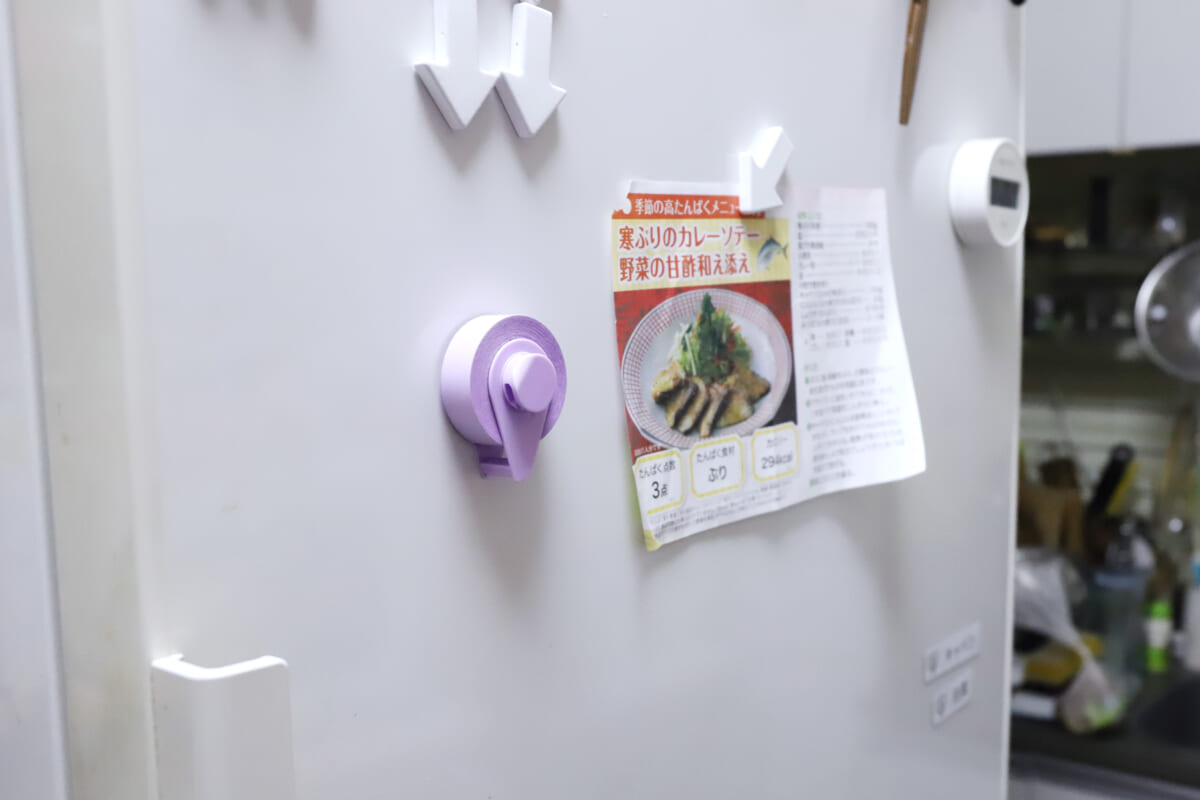

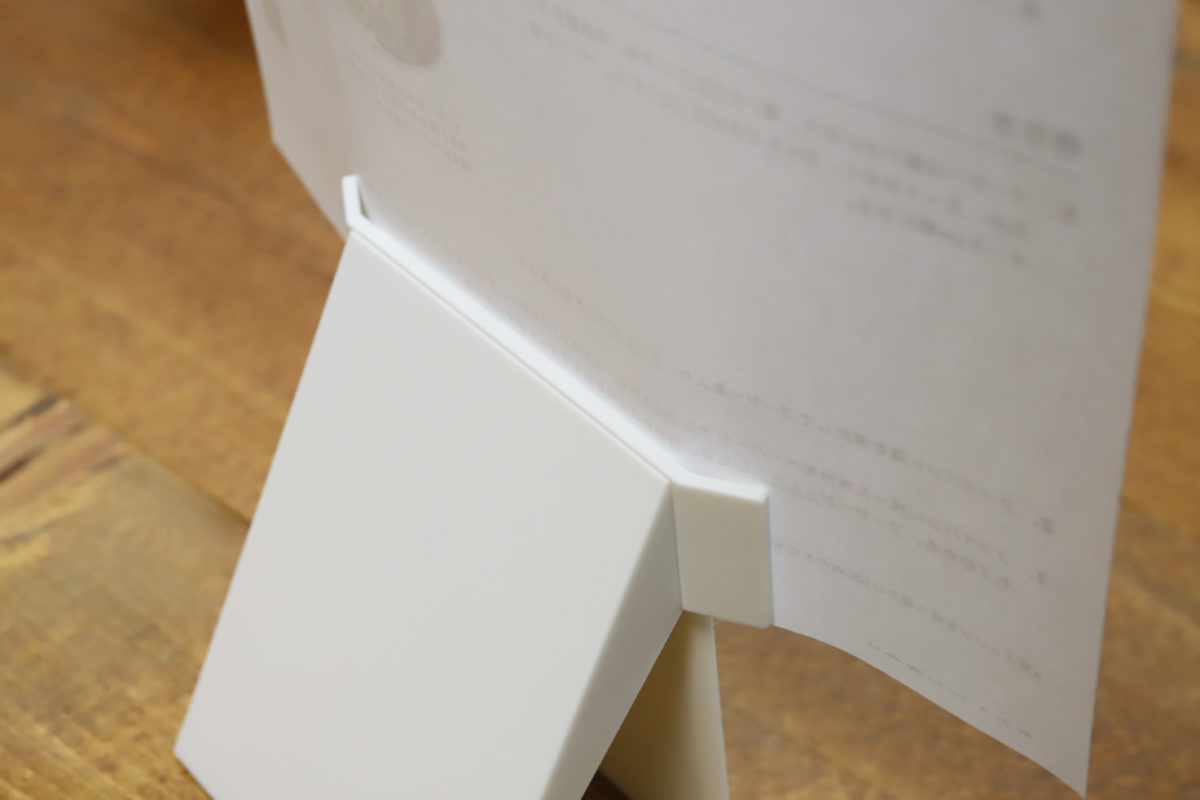

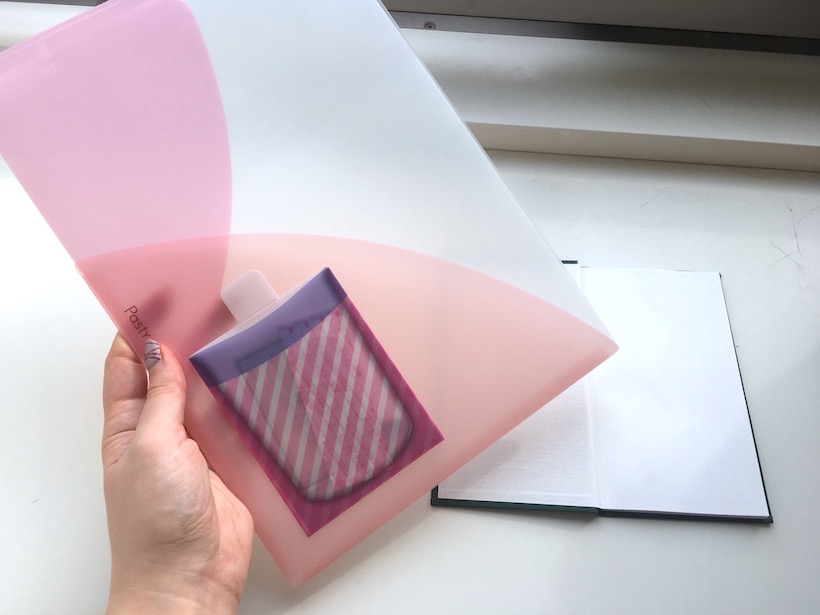

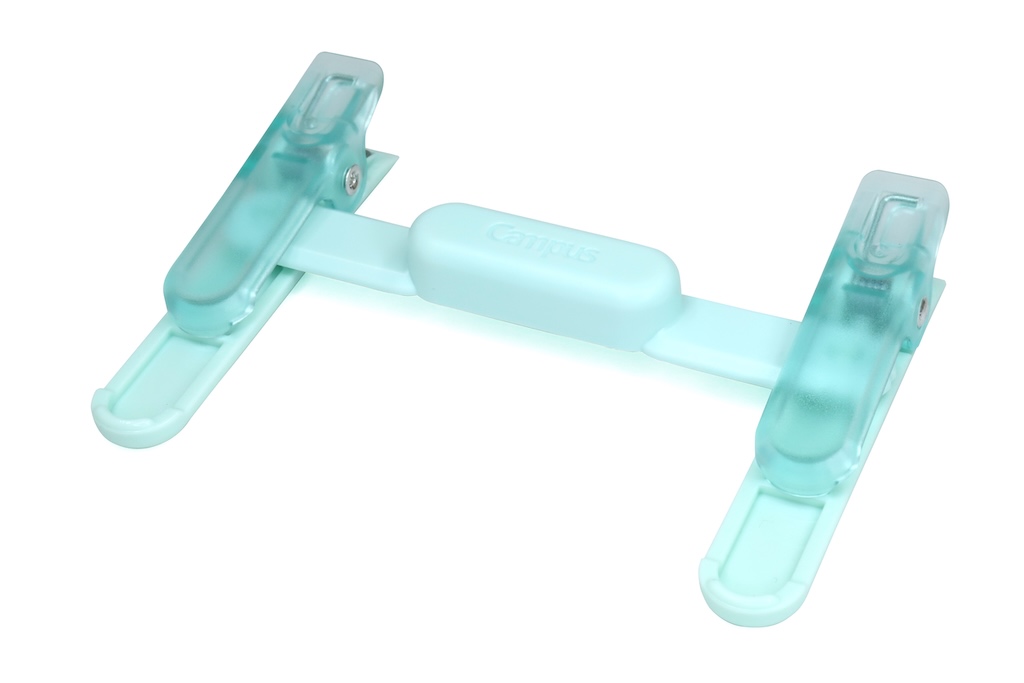

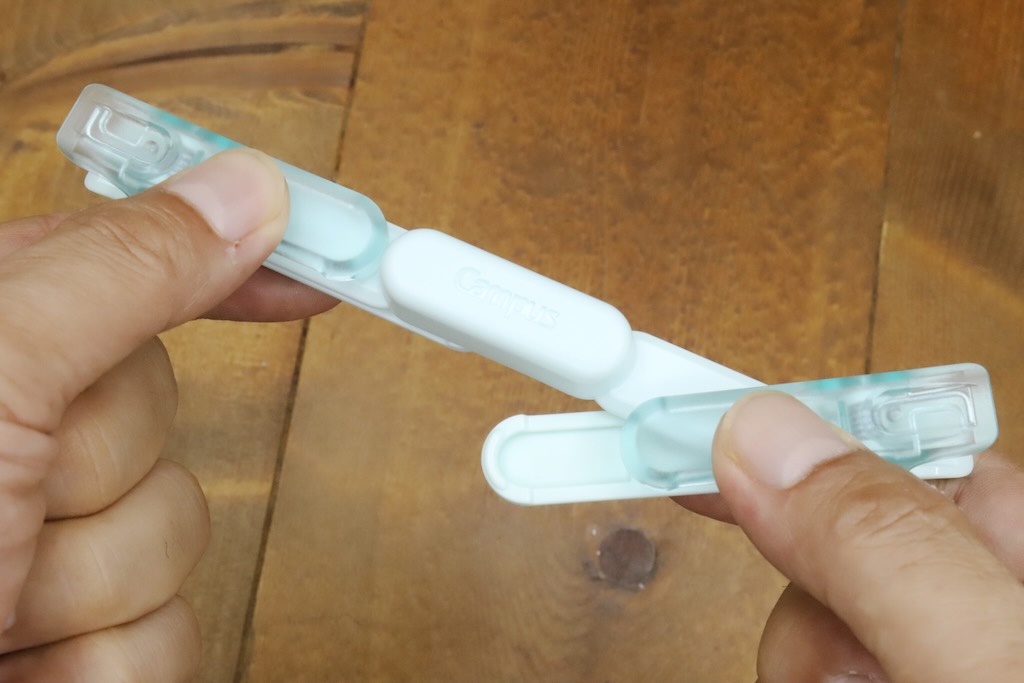

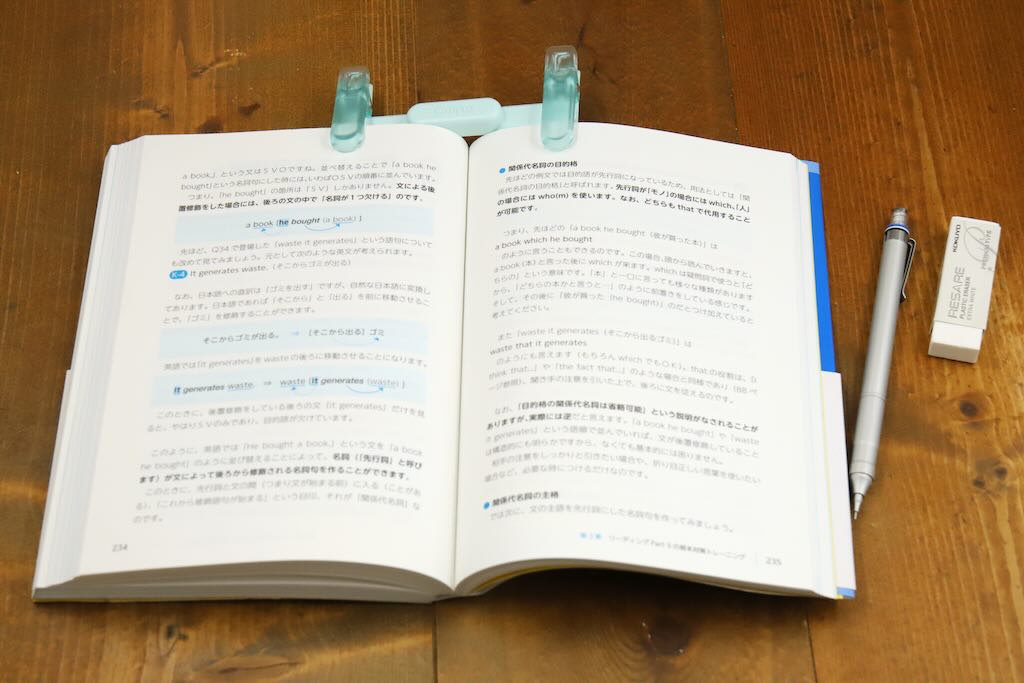

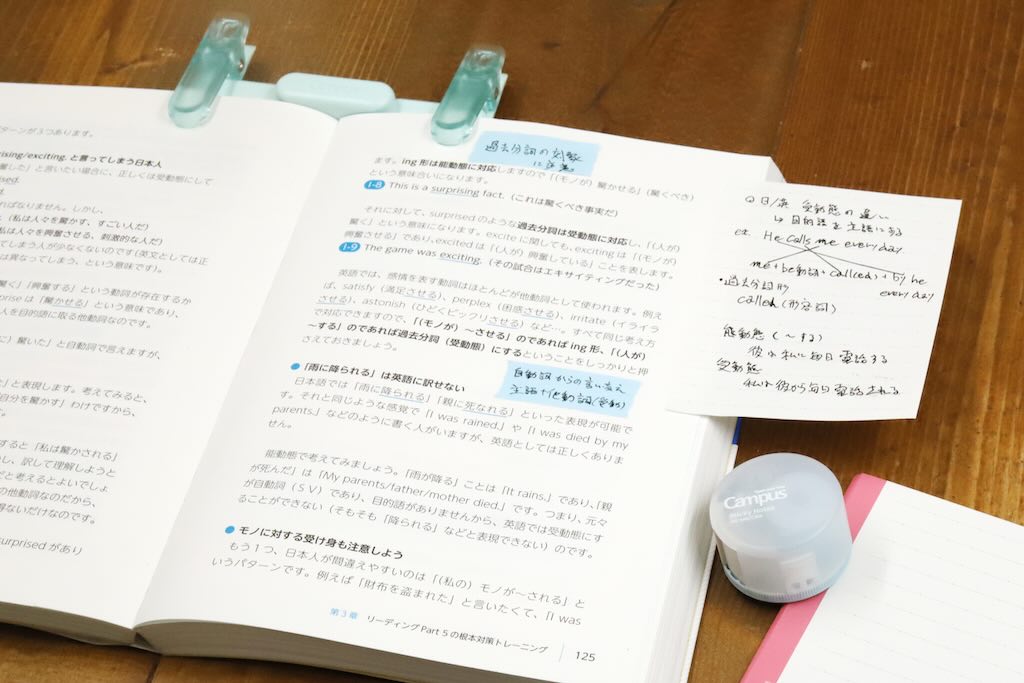

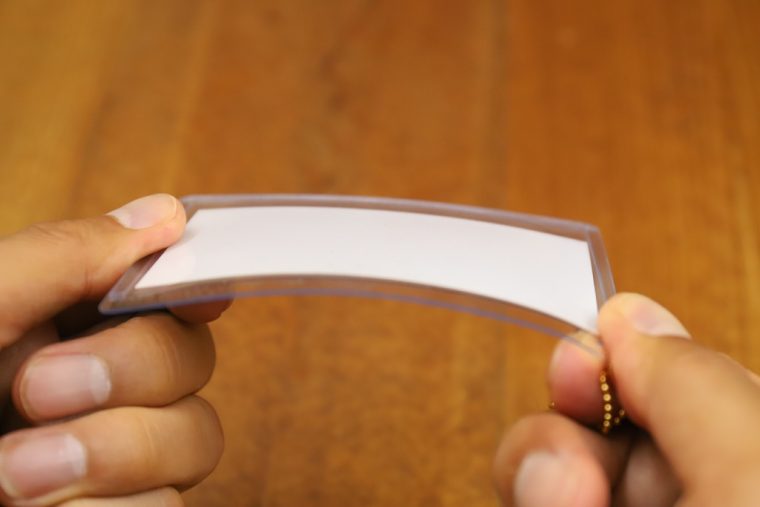

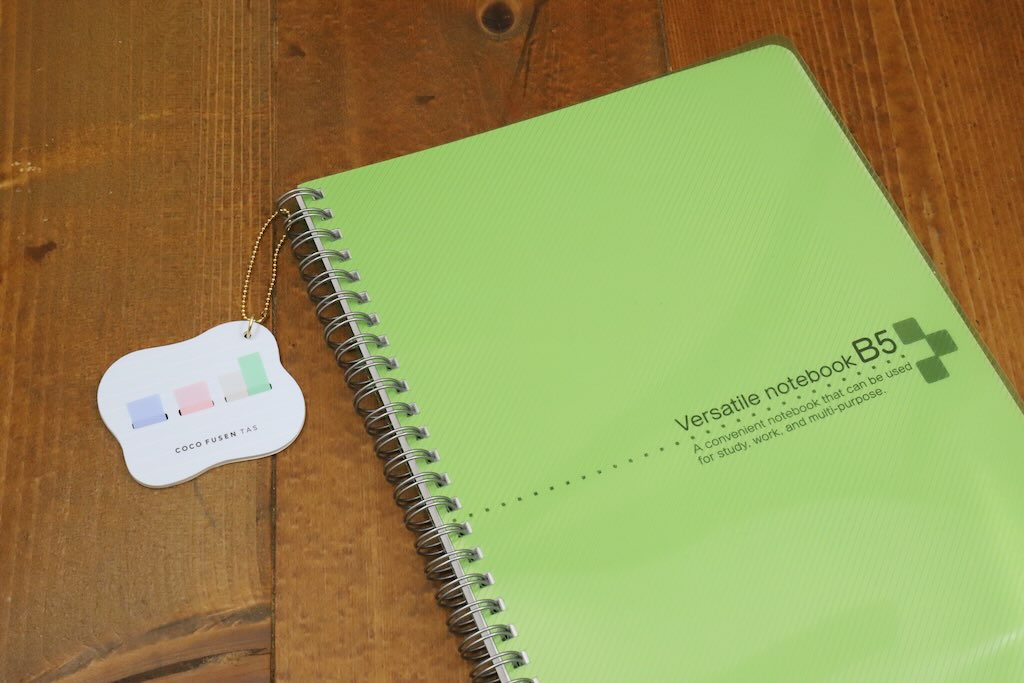

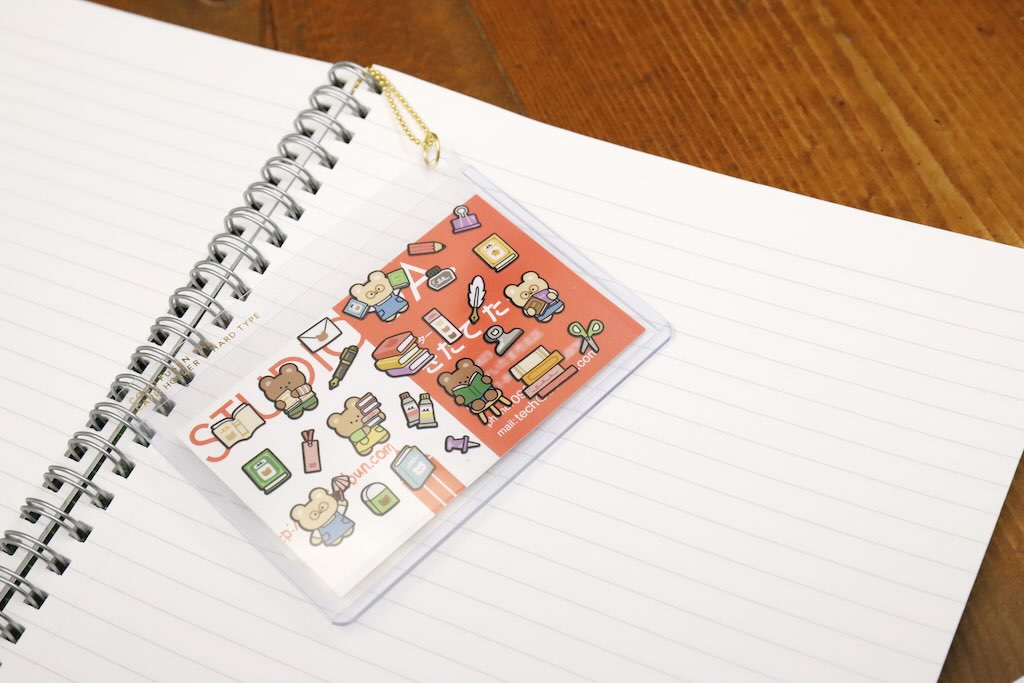

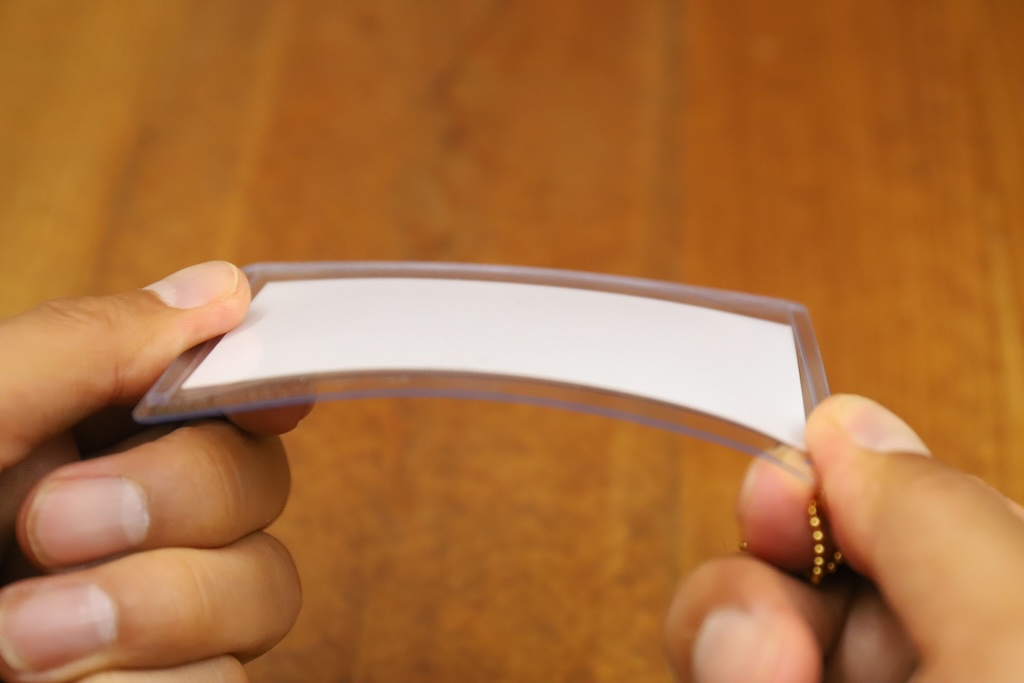

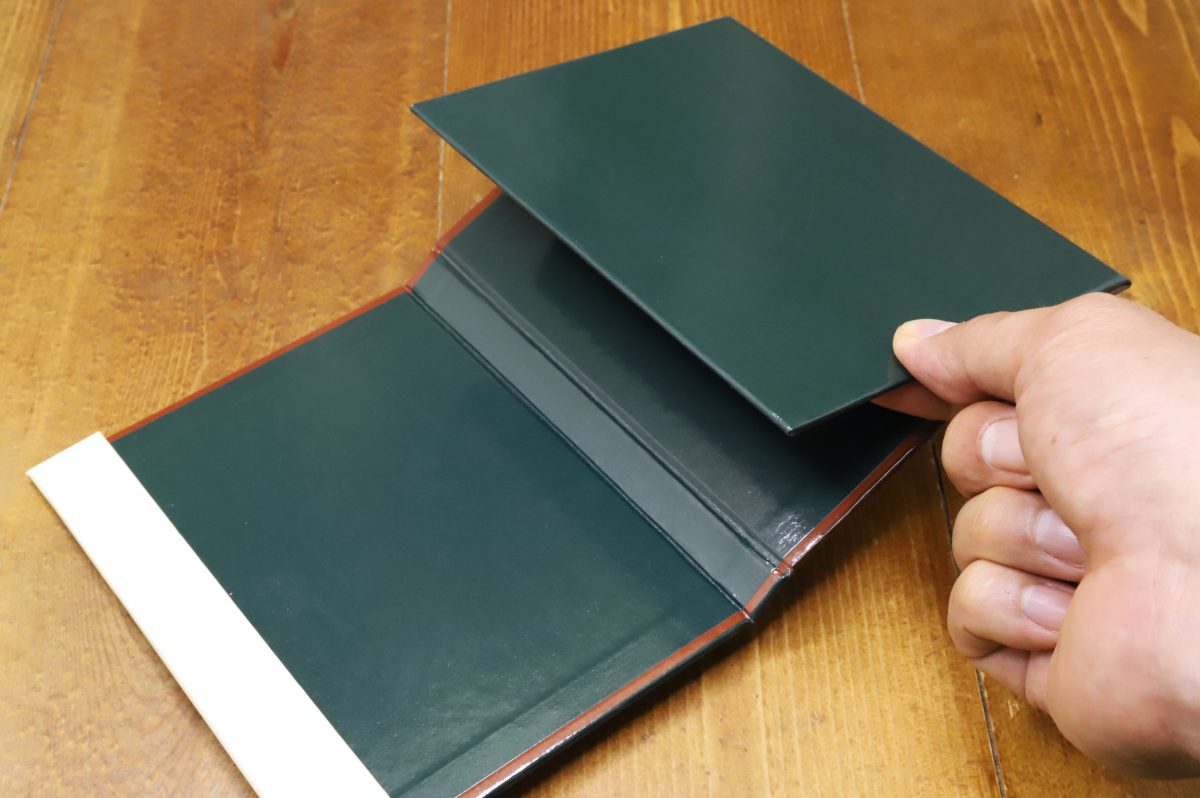

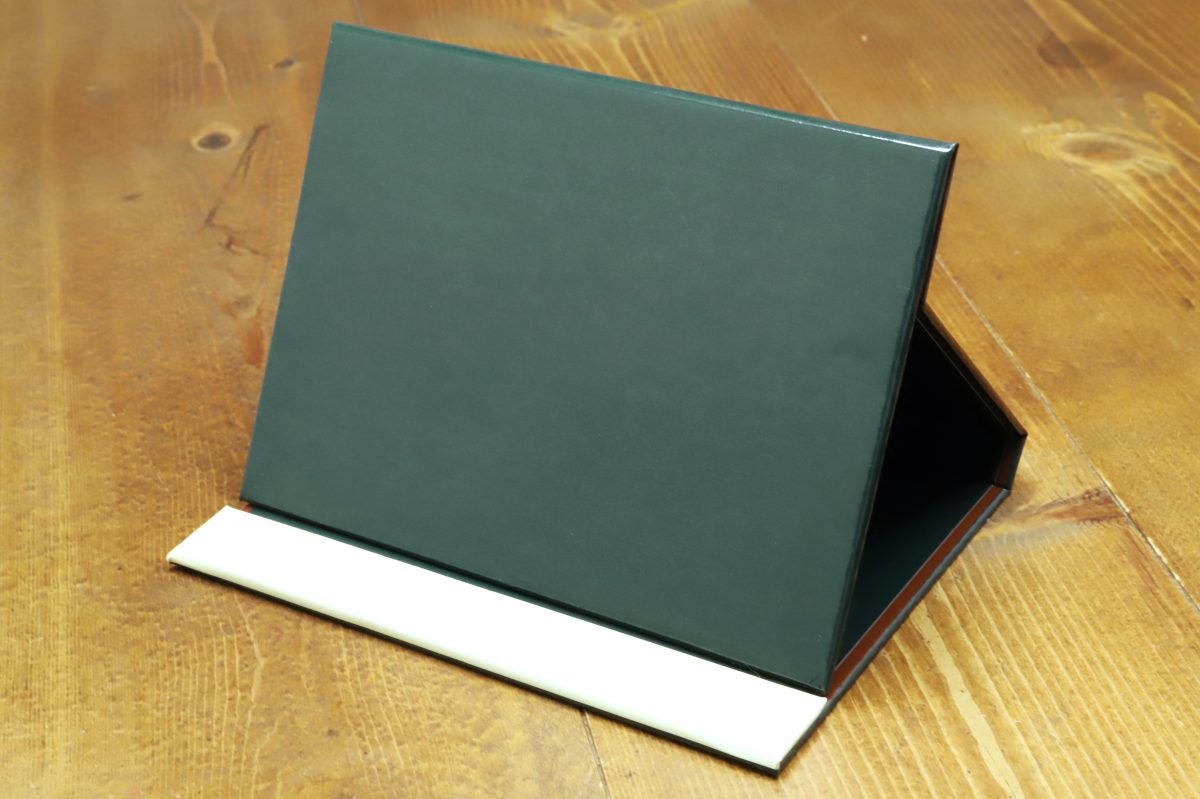

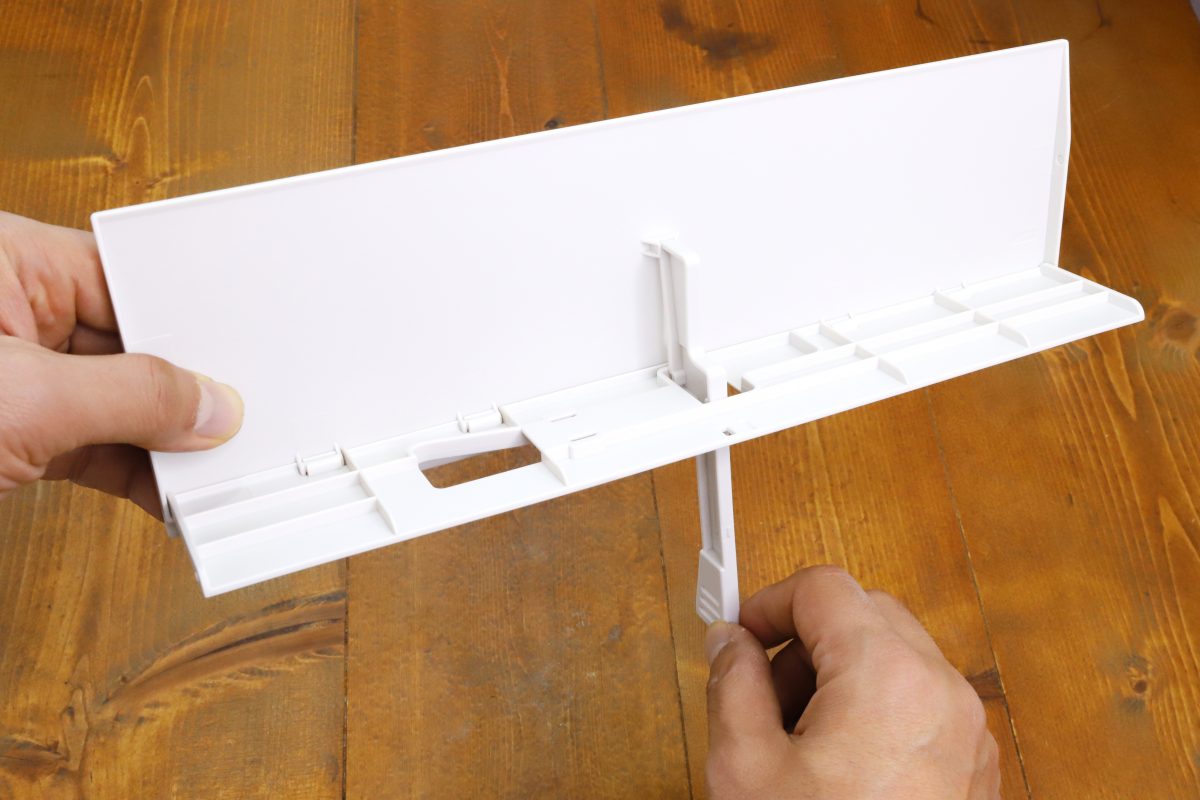

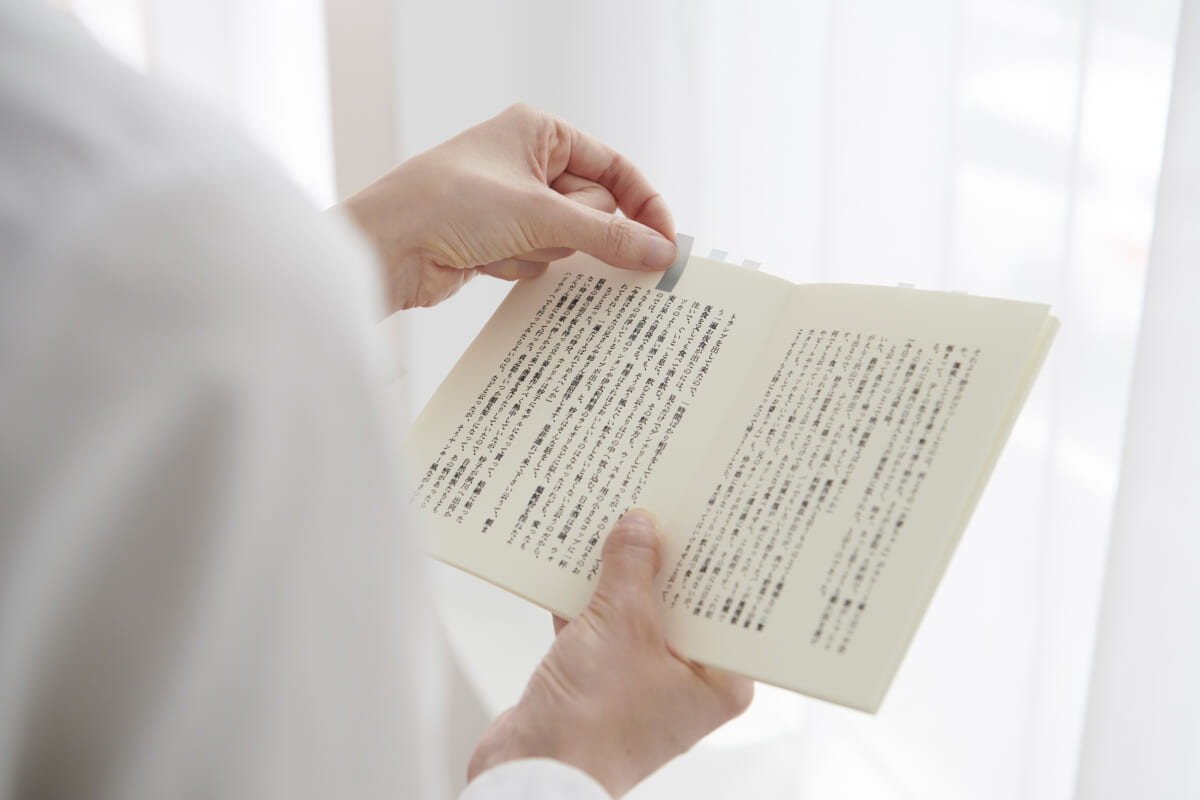

その中からまず取り上げたいのが、書籍を開いたままで固定するための「キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ 」。機構が面白い。

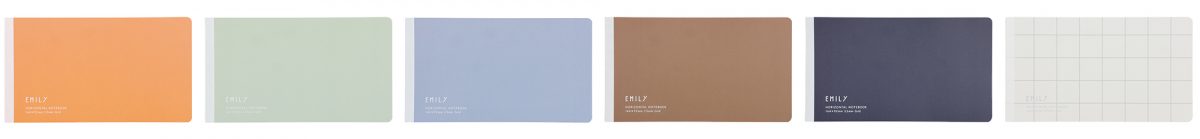

「ここしばらくの文房具トレンドのひとつ」と断言できるほどに新製品が出まくってるブッククリップだが、この製品は名前通り、ペン型に変形させることで携帯しやすいというのがポイント。

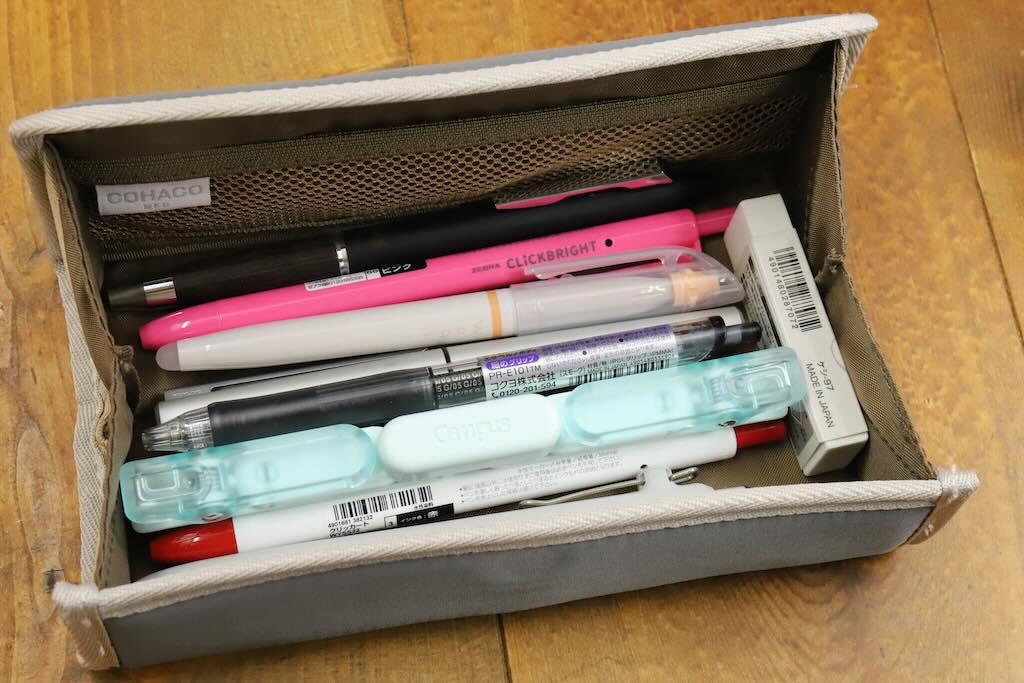

たたんだ状態で長さ約150mm/直径約16mmと、太めの多色ペンぐらいのサイズなので、これならペンケースに放り込んで持ち歩くのも簡単なはずだ。重量も約21gと軽く、負担になりにくい。

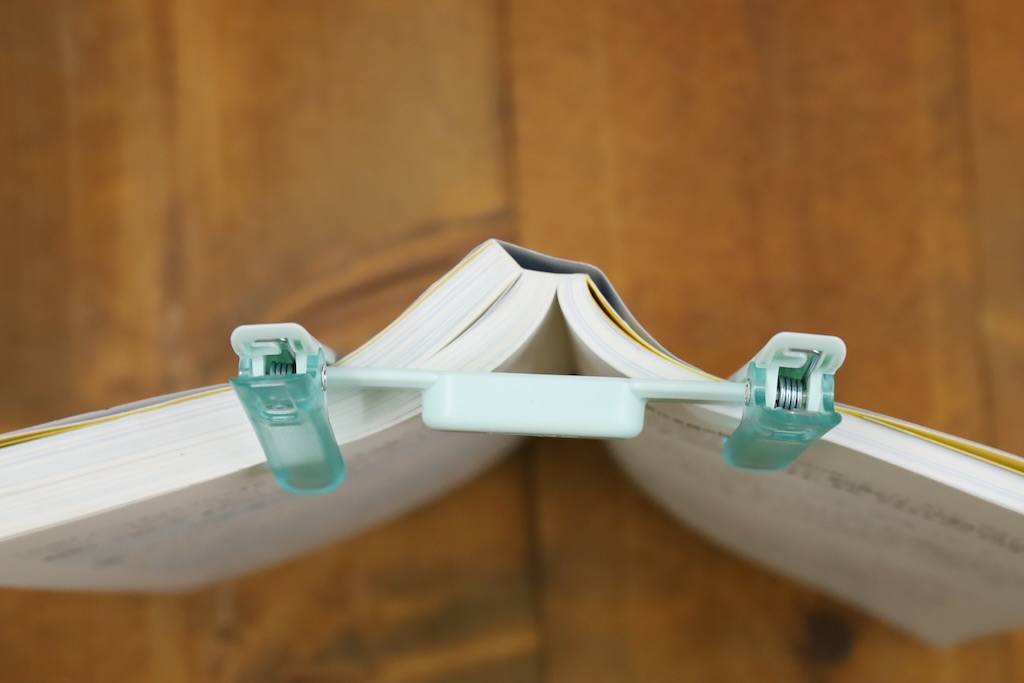

2つのクリップならではの安定感

2つのクリップでそれぞれ左・右ページを挟んで固定するタイプなので、左右でページの厚みが違っていても安定して挟めるようになっている。

大型クリップタイプで左右をまとめて挟むと、薄いページ側が浮いて不安定になることもあるので、これは別タイプならではの安定感と言えるだろう。

実際に挟んだ印象としては「見た目がコンパクトなわりにはしっかり固定できてるな」という感じ。挟める厚みは20mm弱というところで、そこそこ厚手の問題集なんかもちゃんと固定できた。

とはいえ、樹脂製パーツは全体的に華奢な印象があり、あまり無理させると破損の危険はありそうだ。

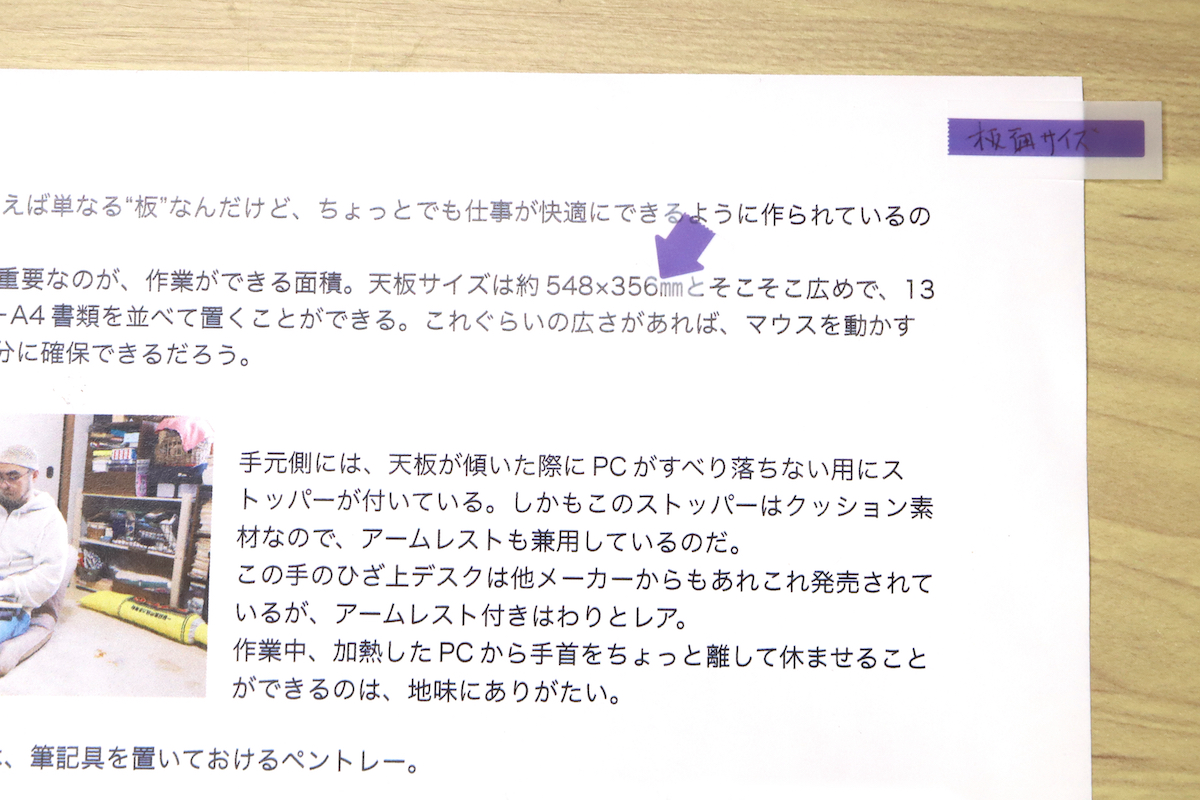

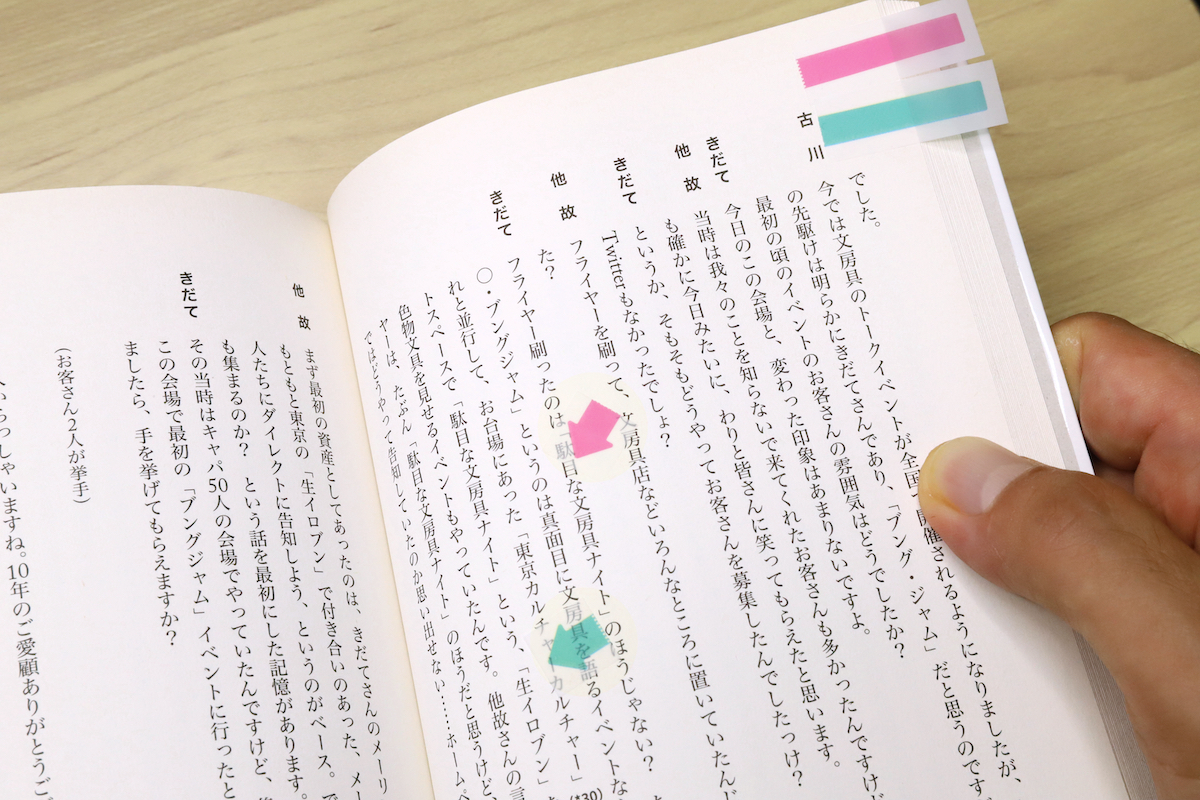

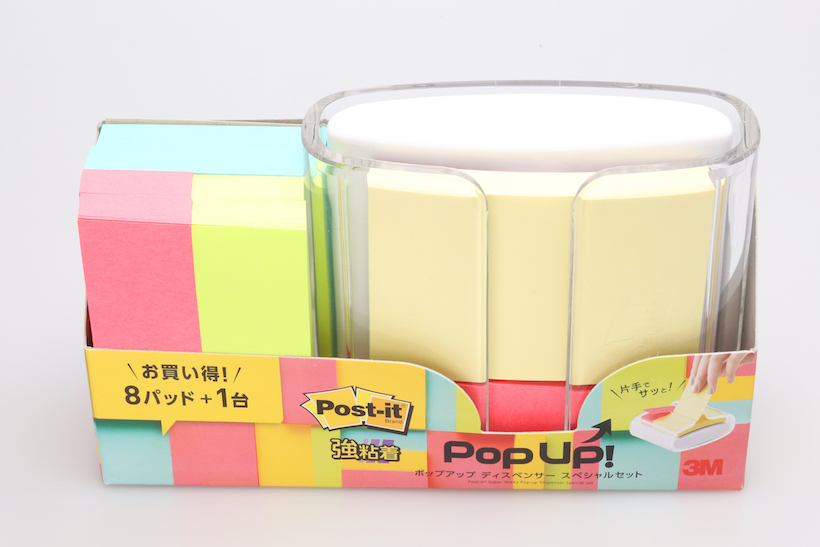

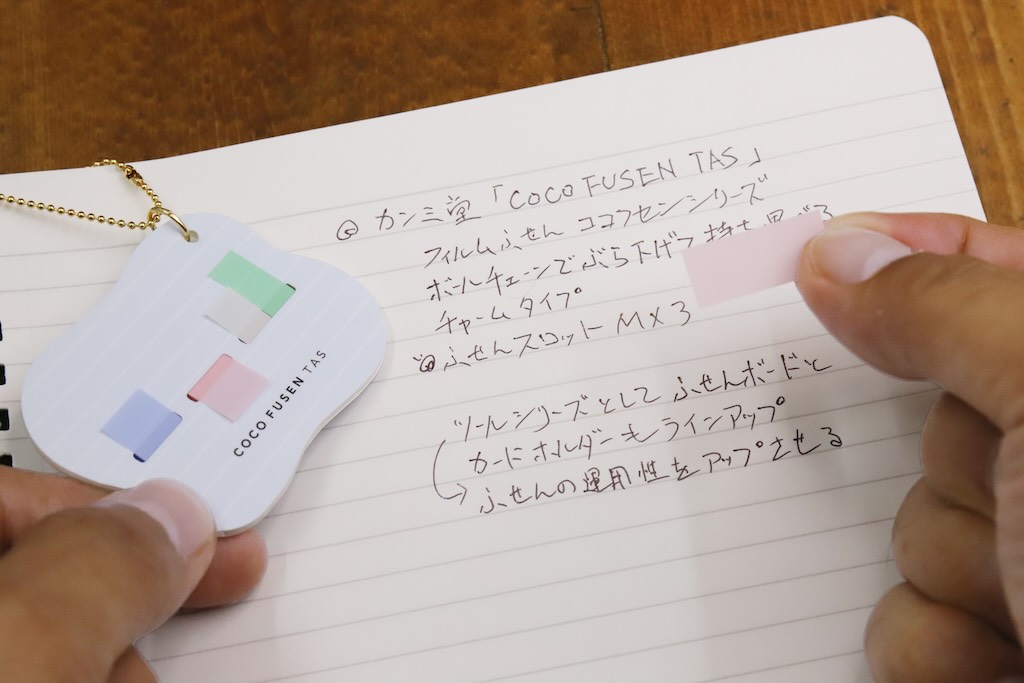

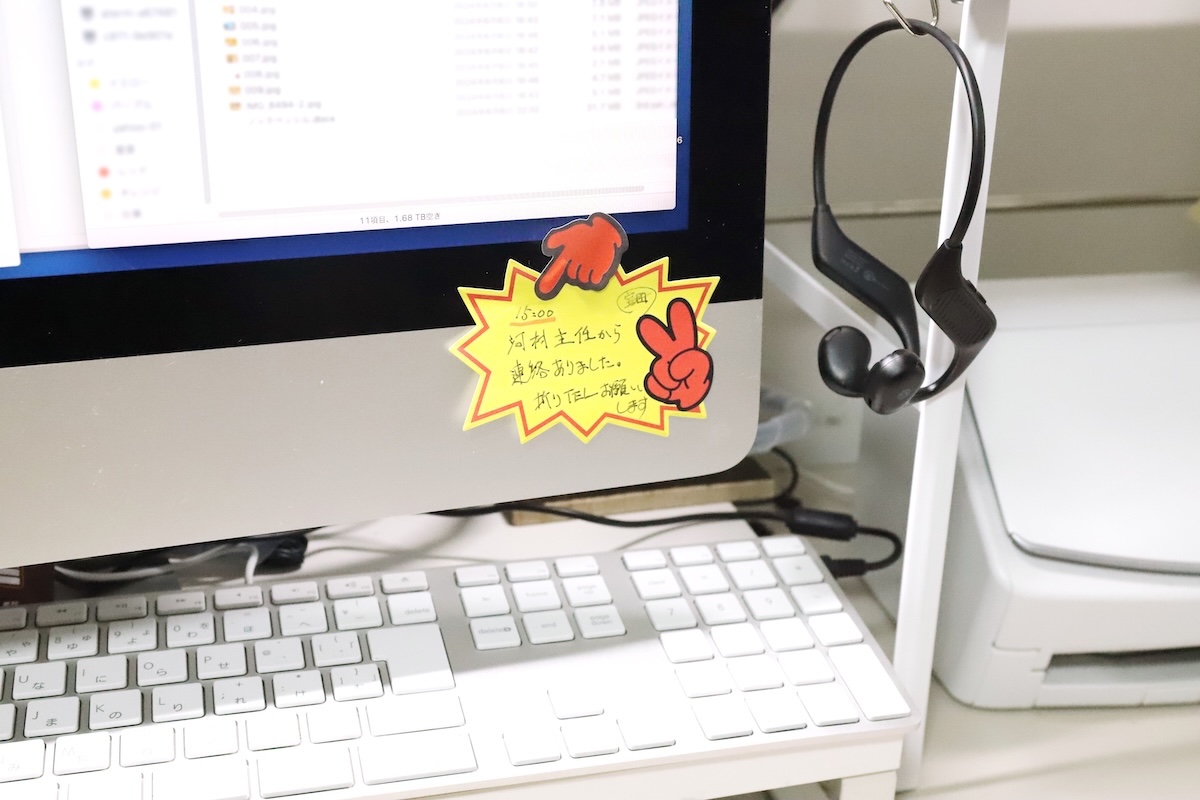

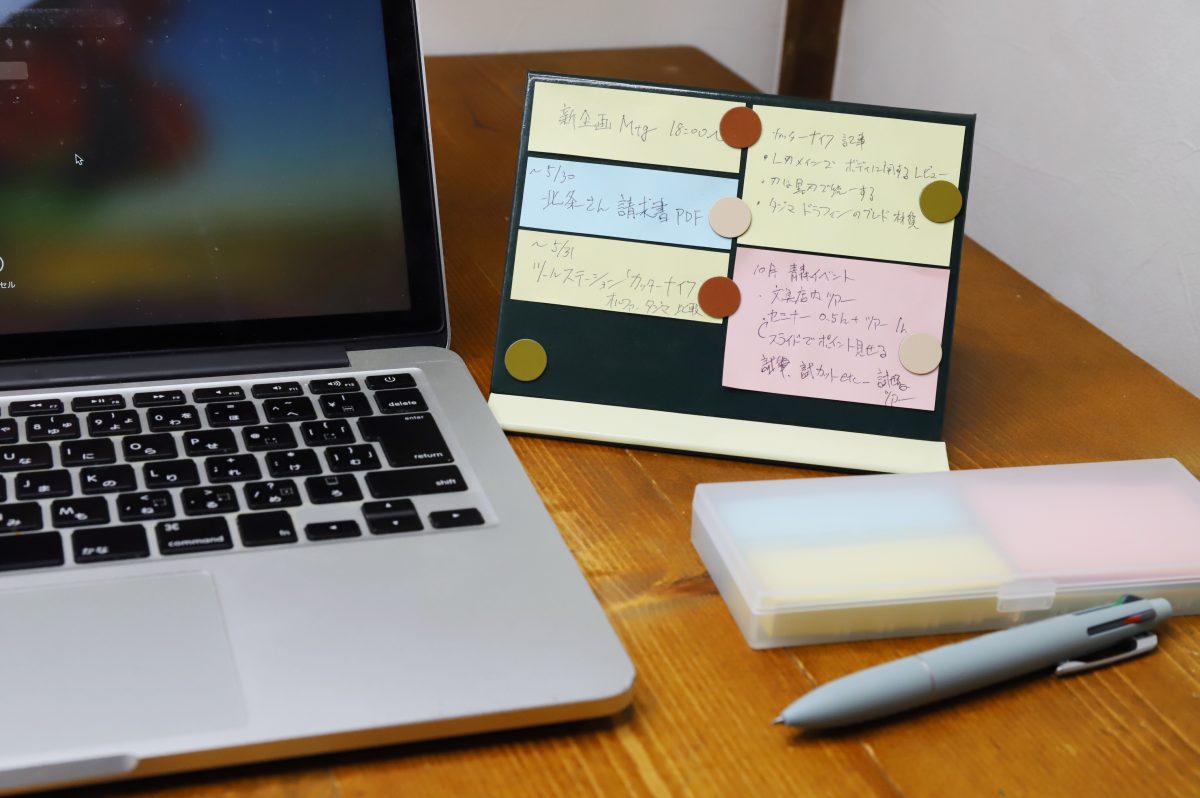

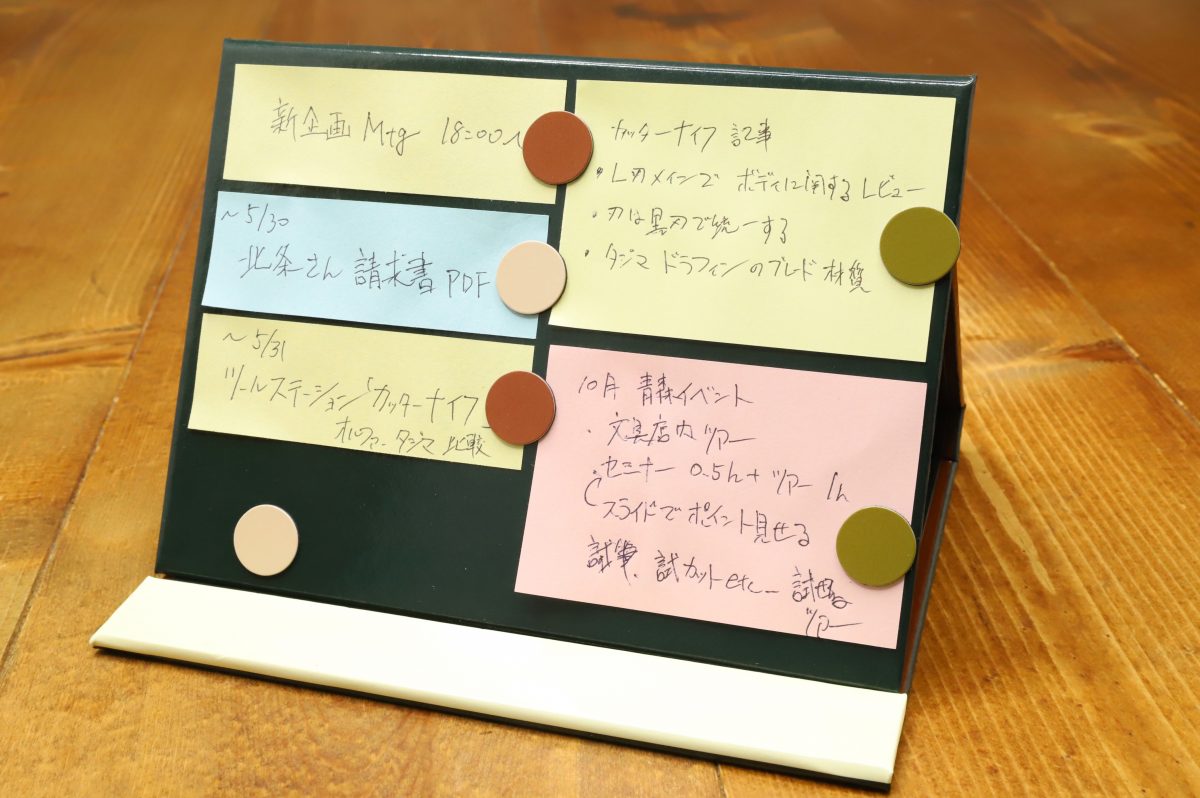

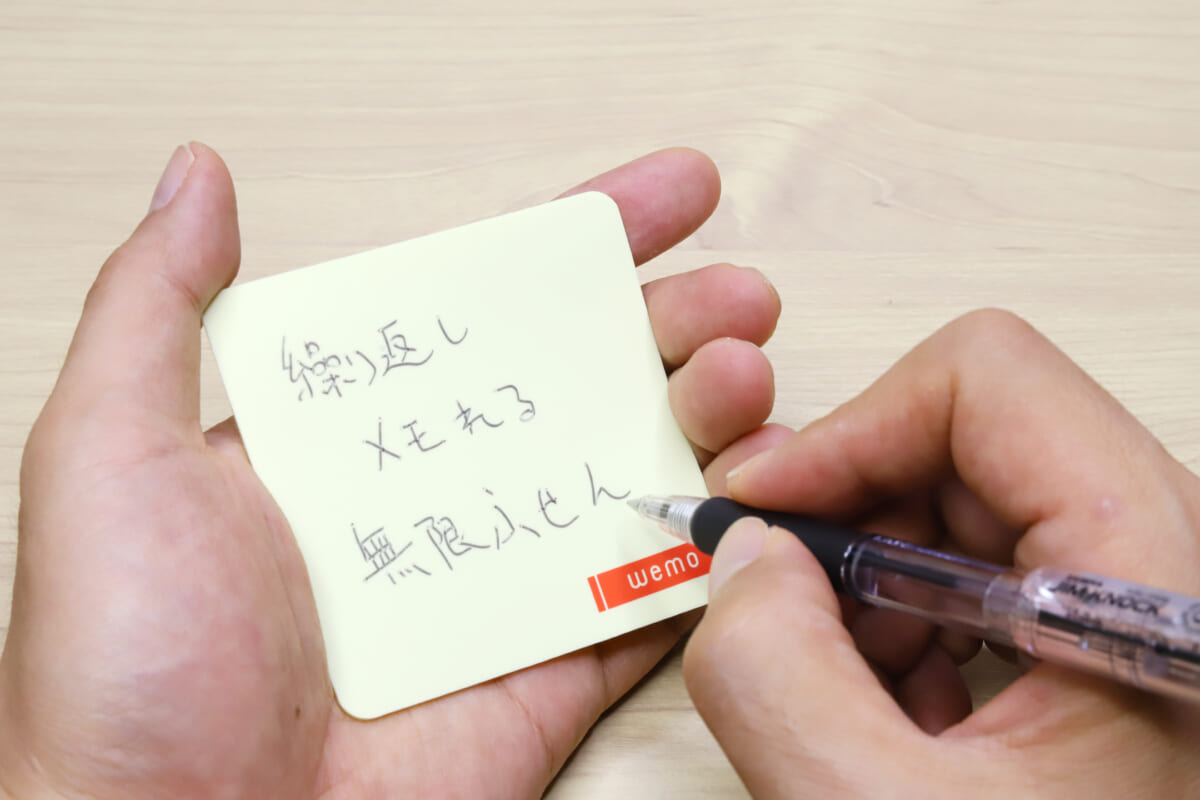

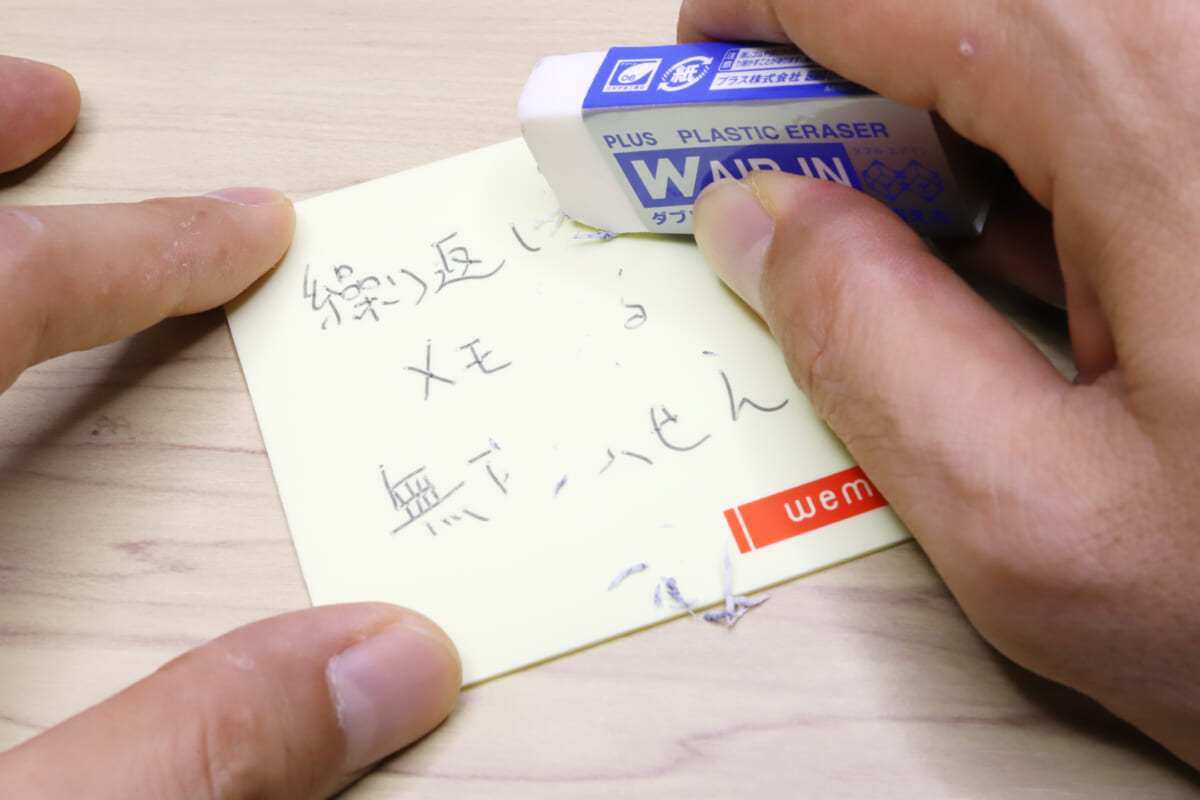

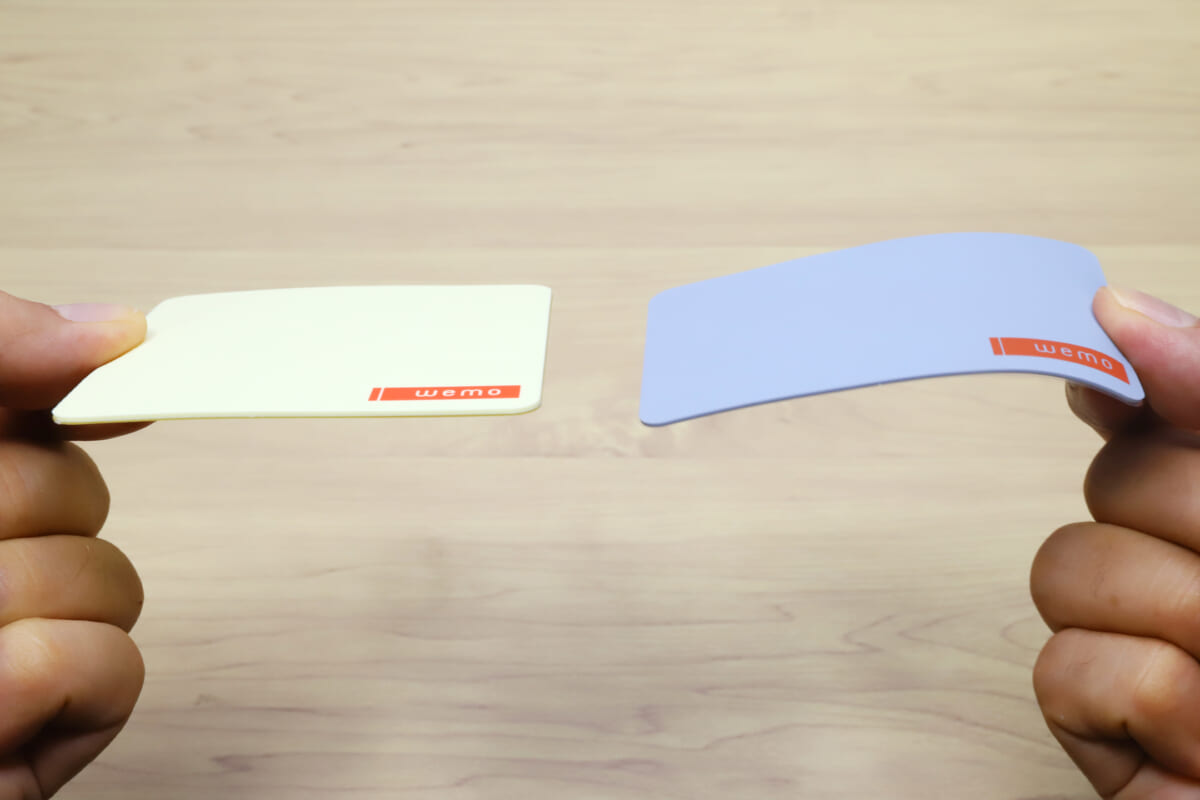

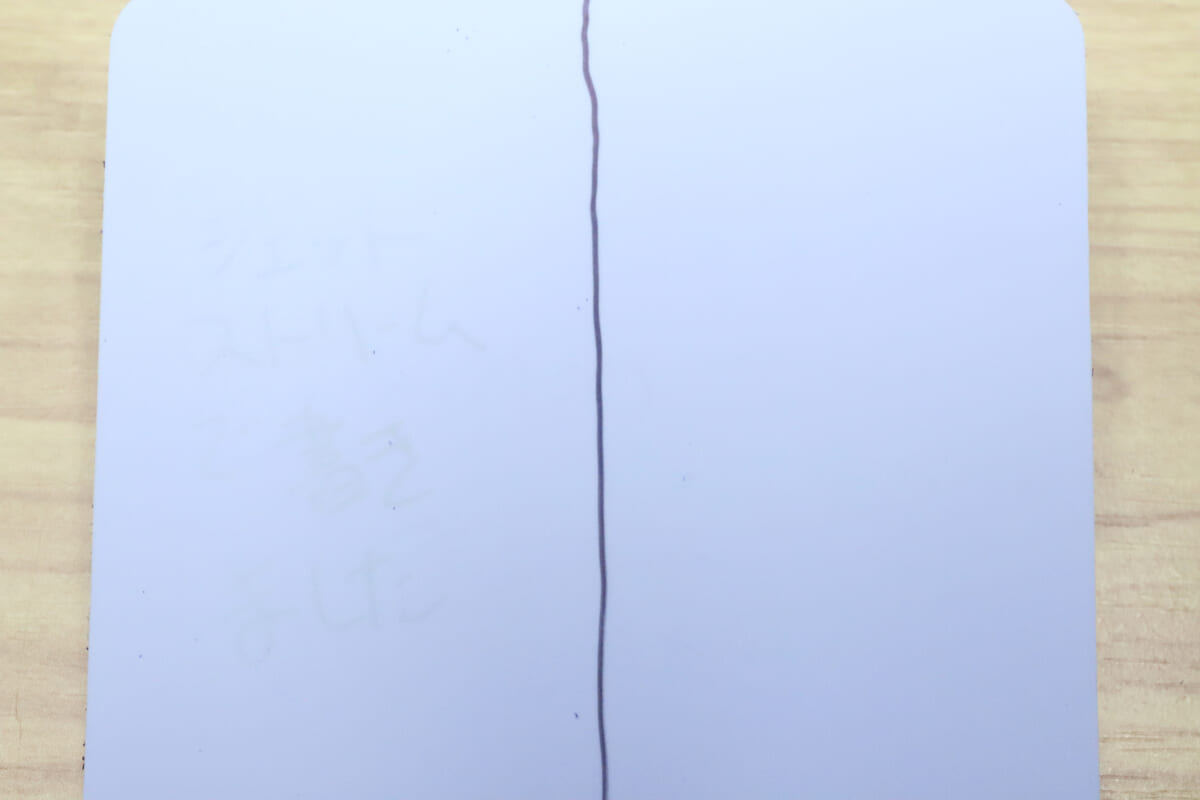

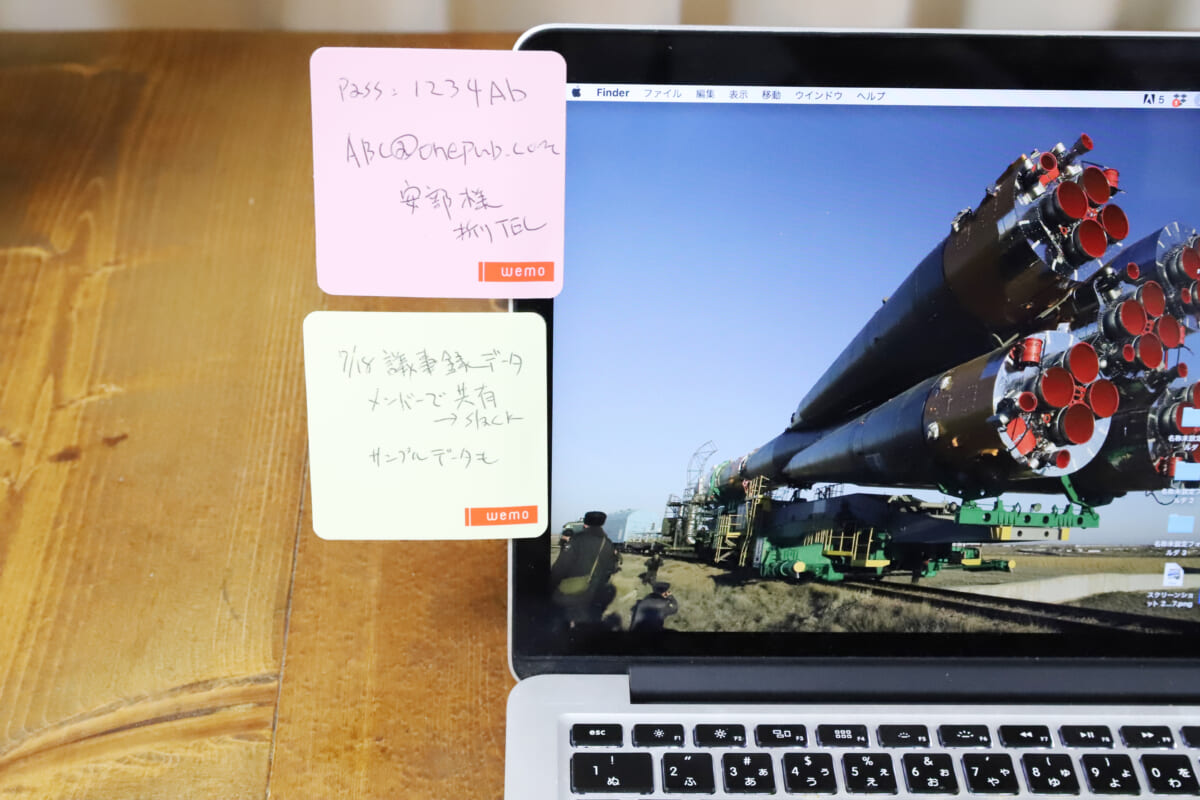

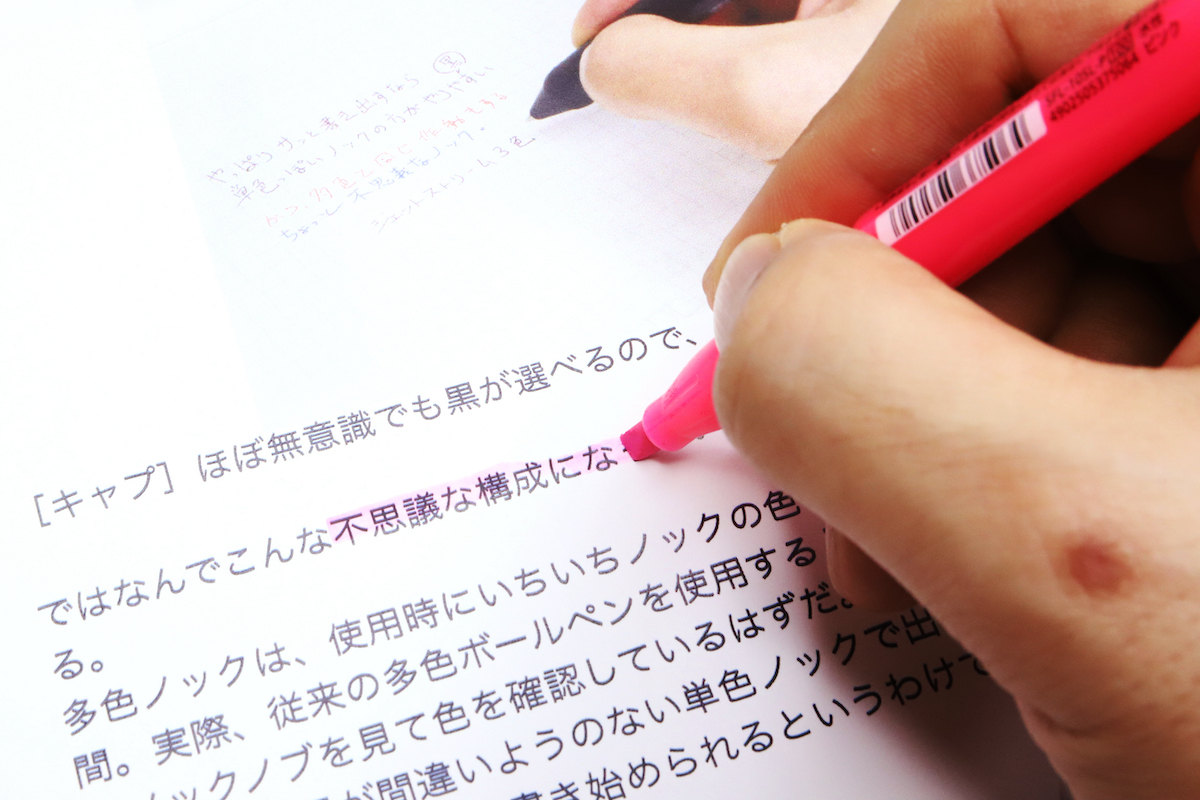

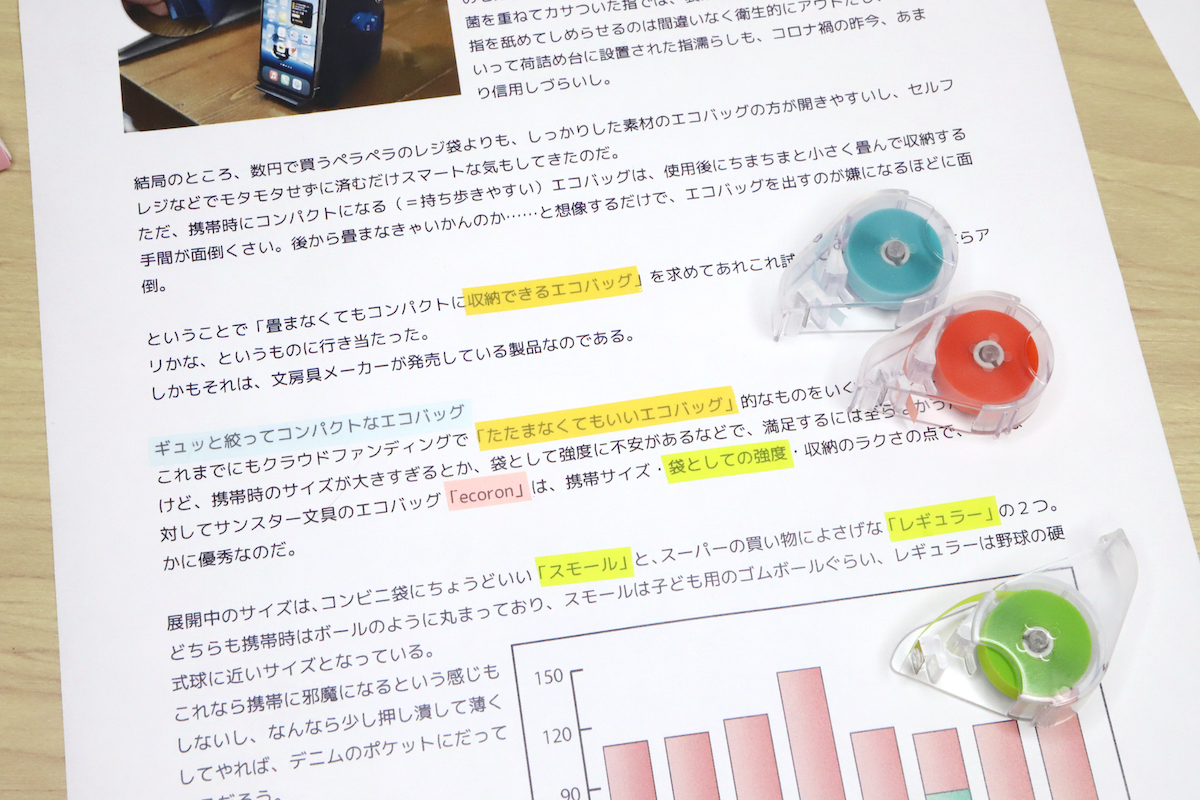

Wordのコメントっぽいふせんでメモる

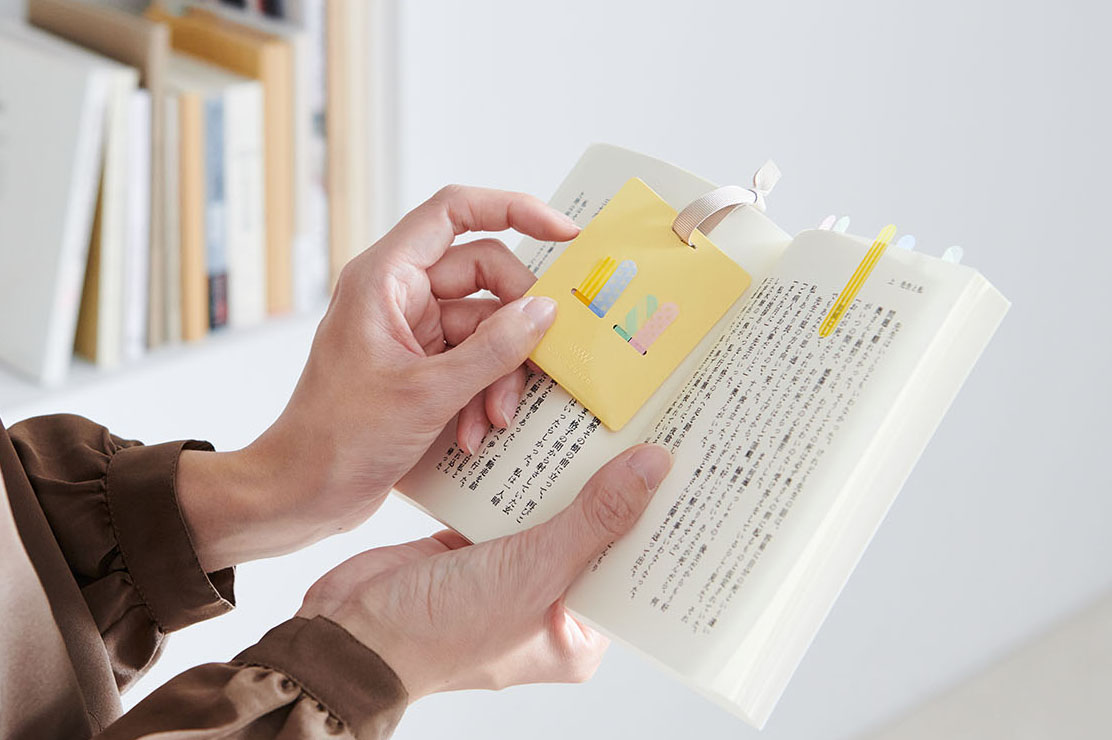

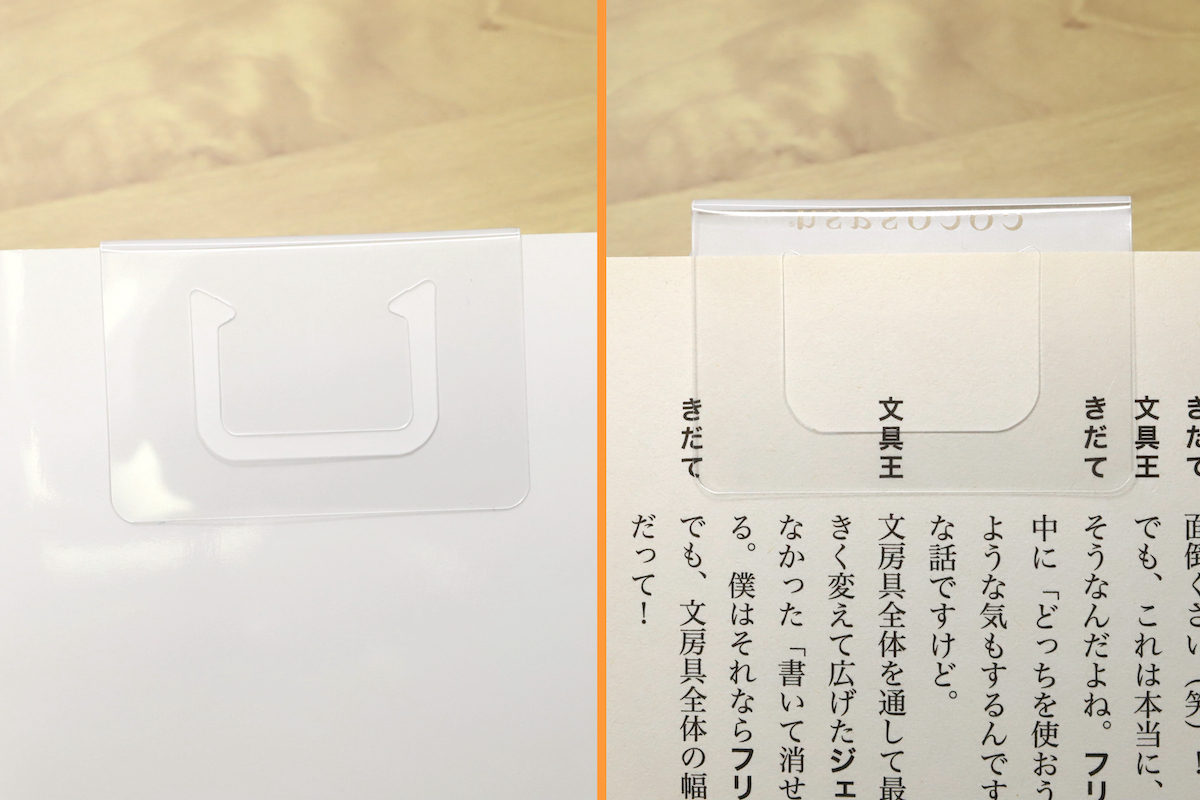

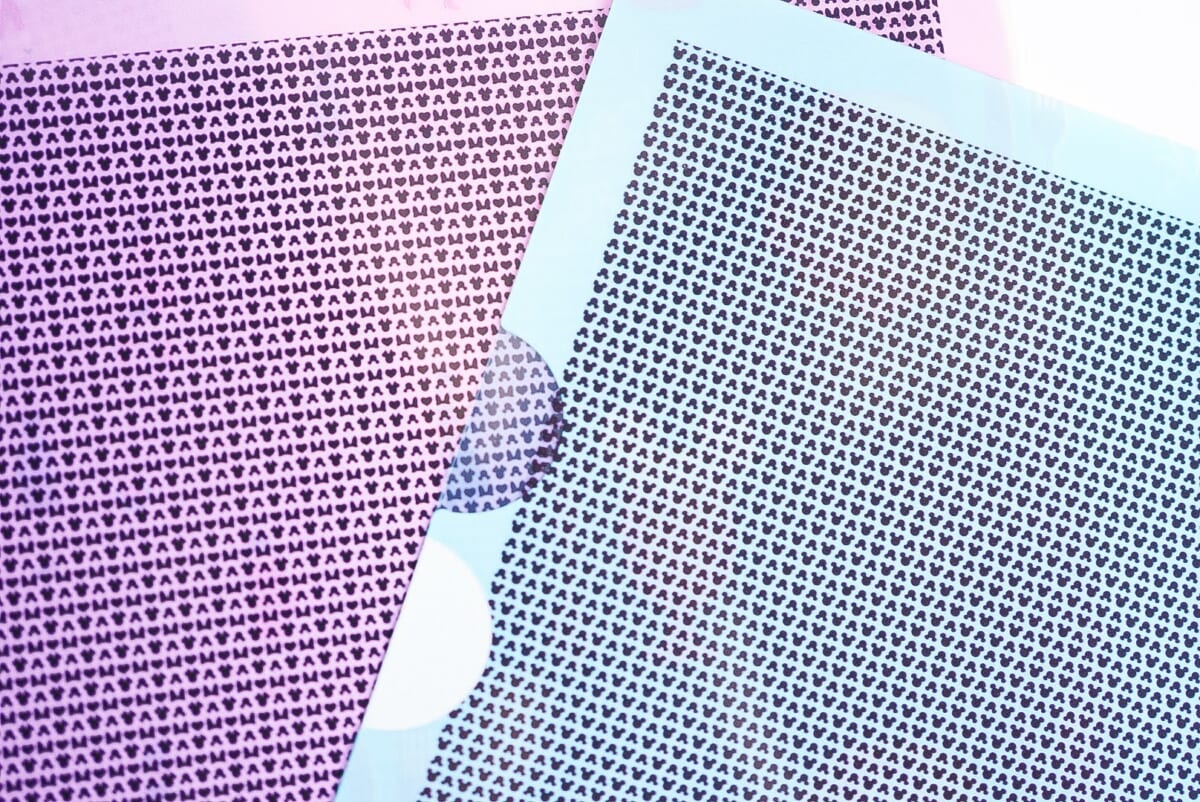

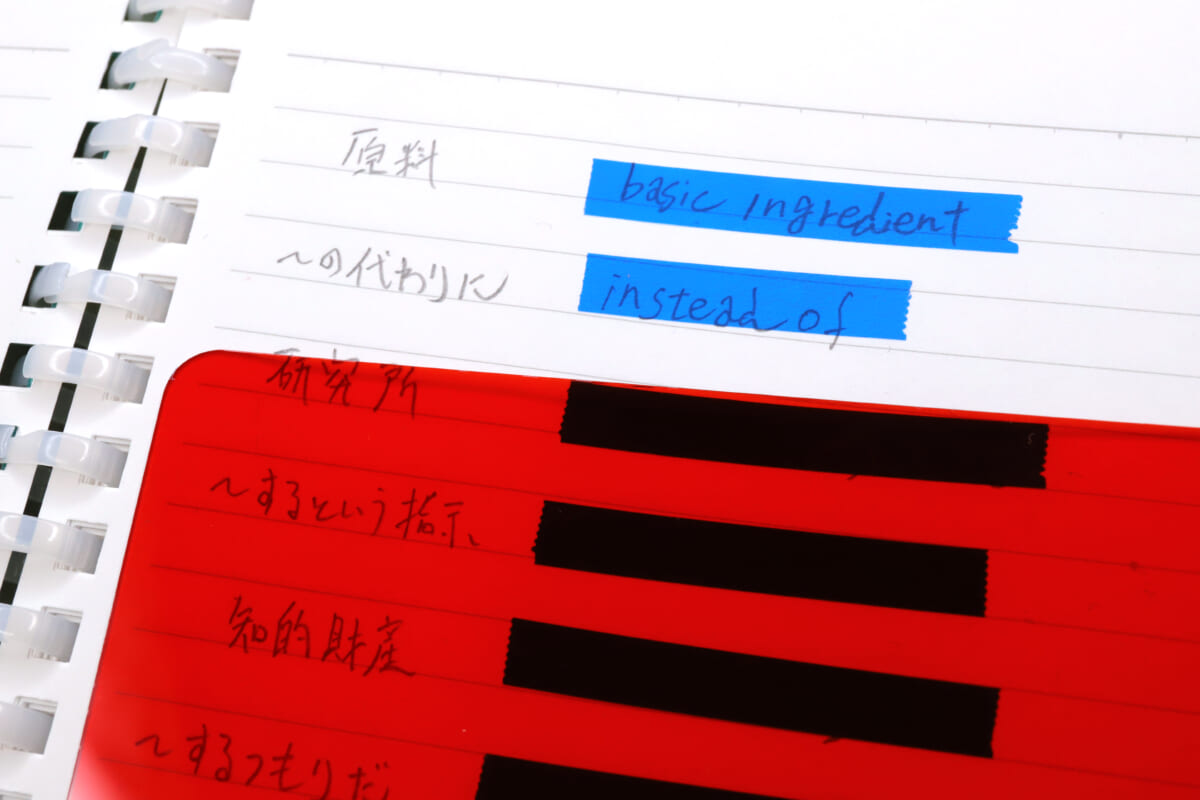

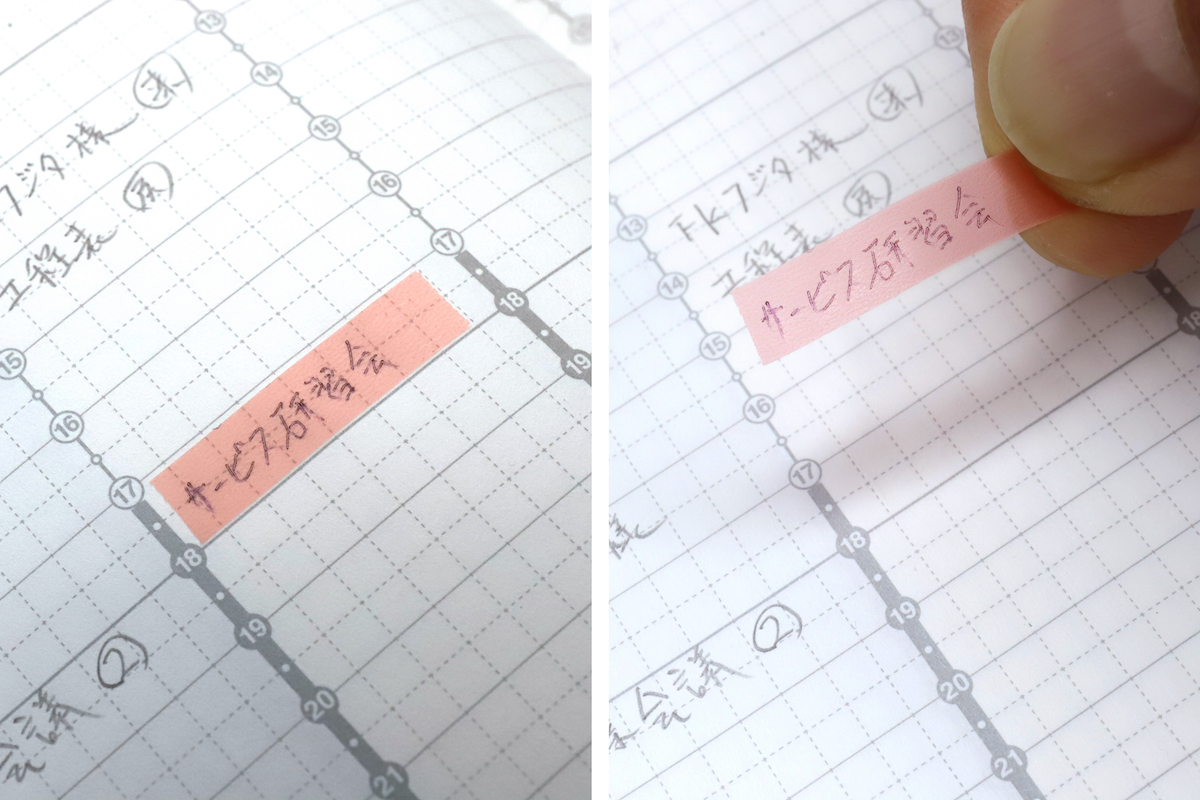

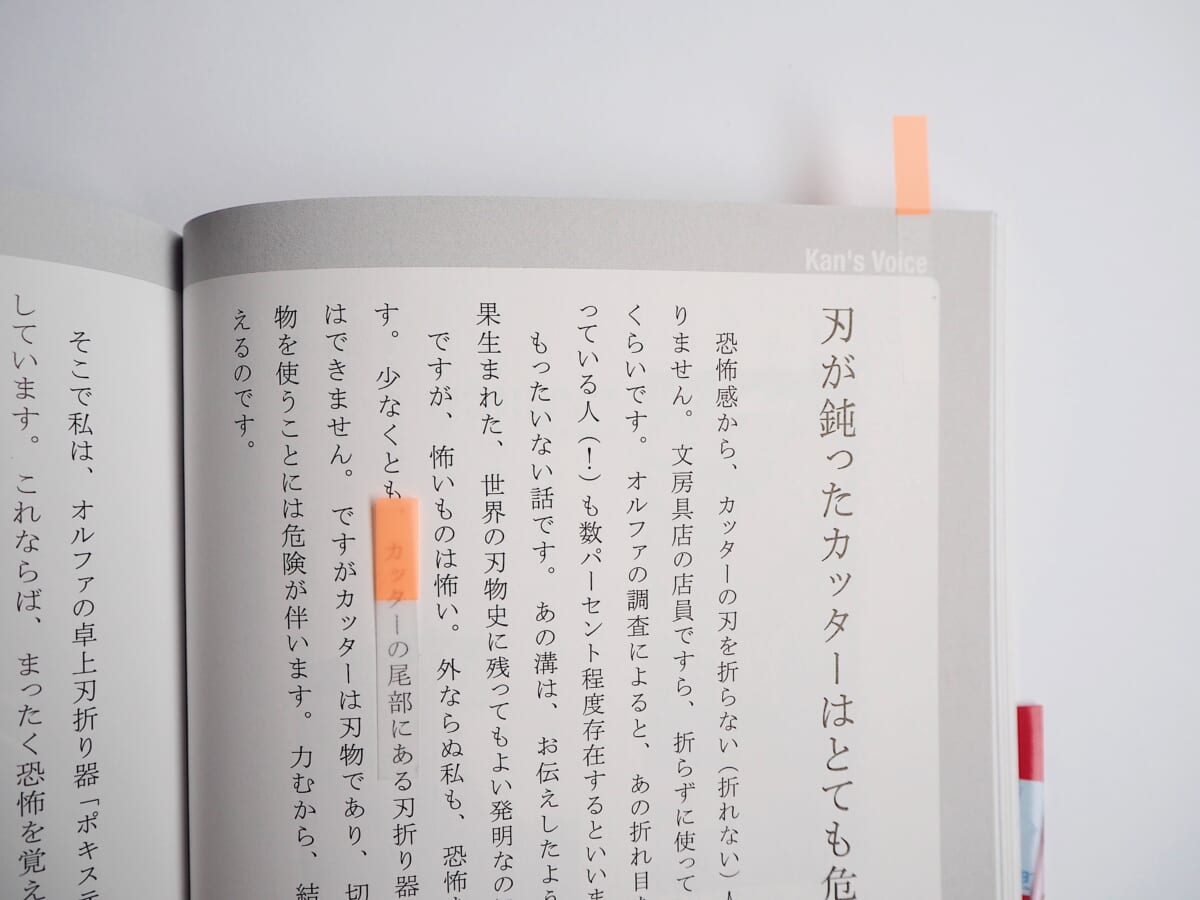

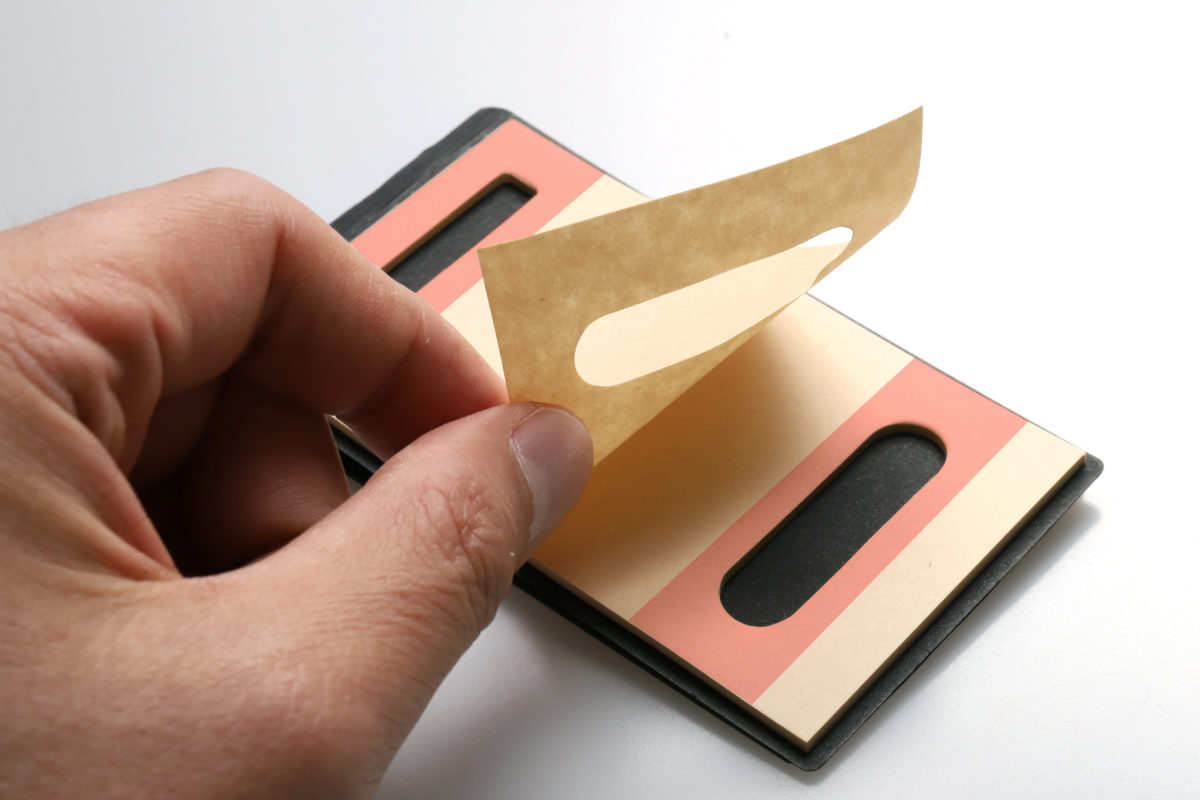

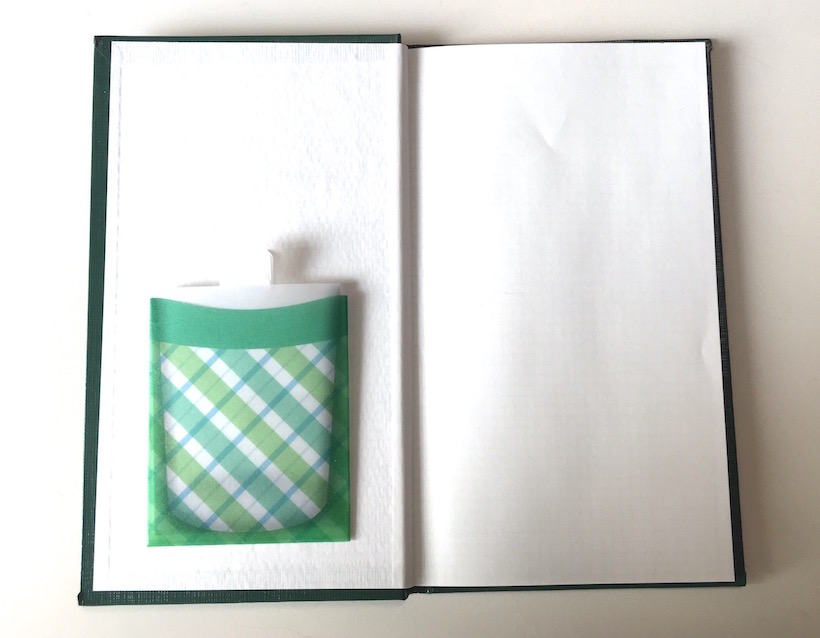

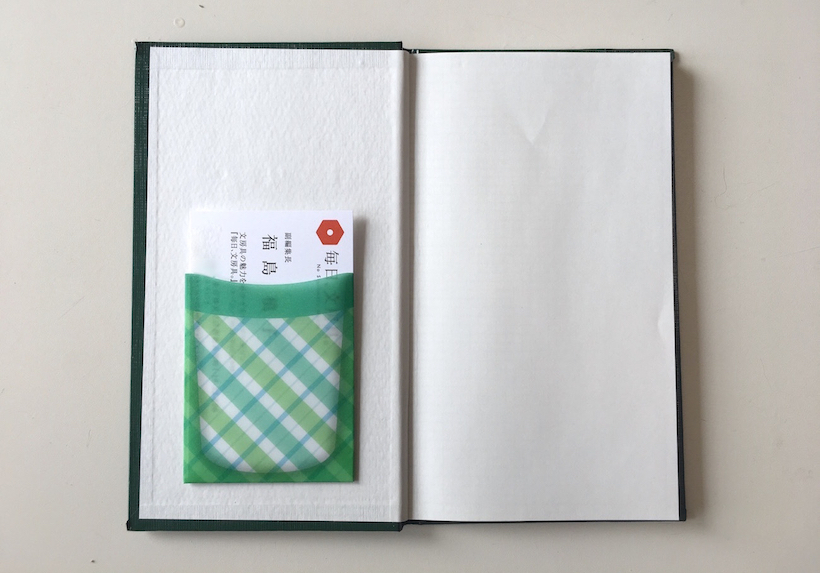

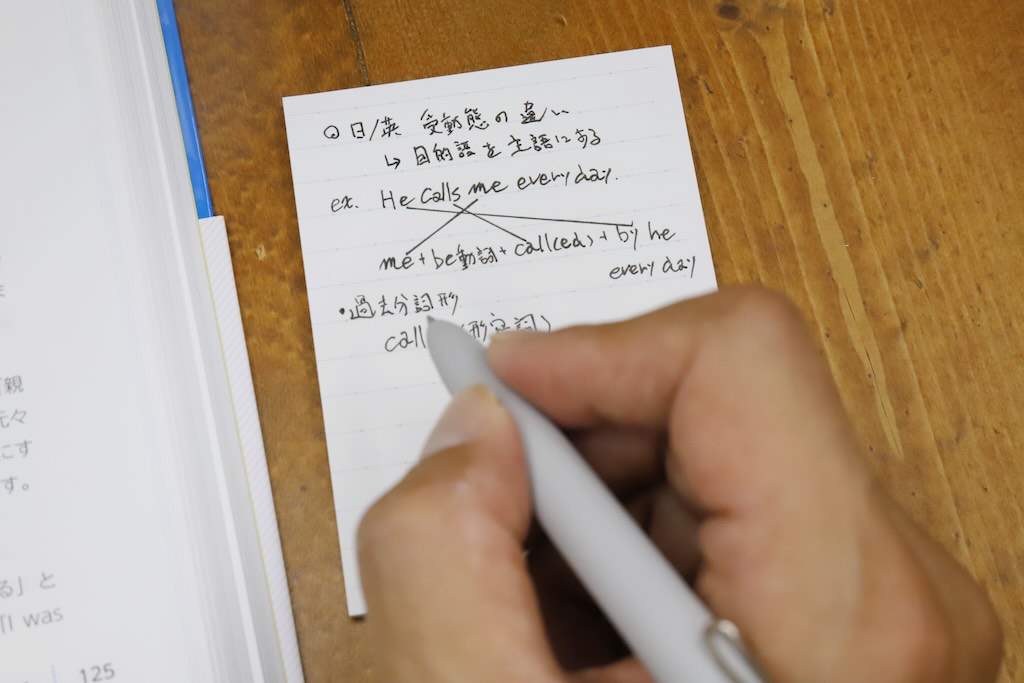

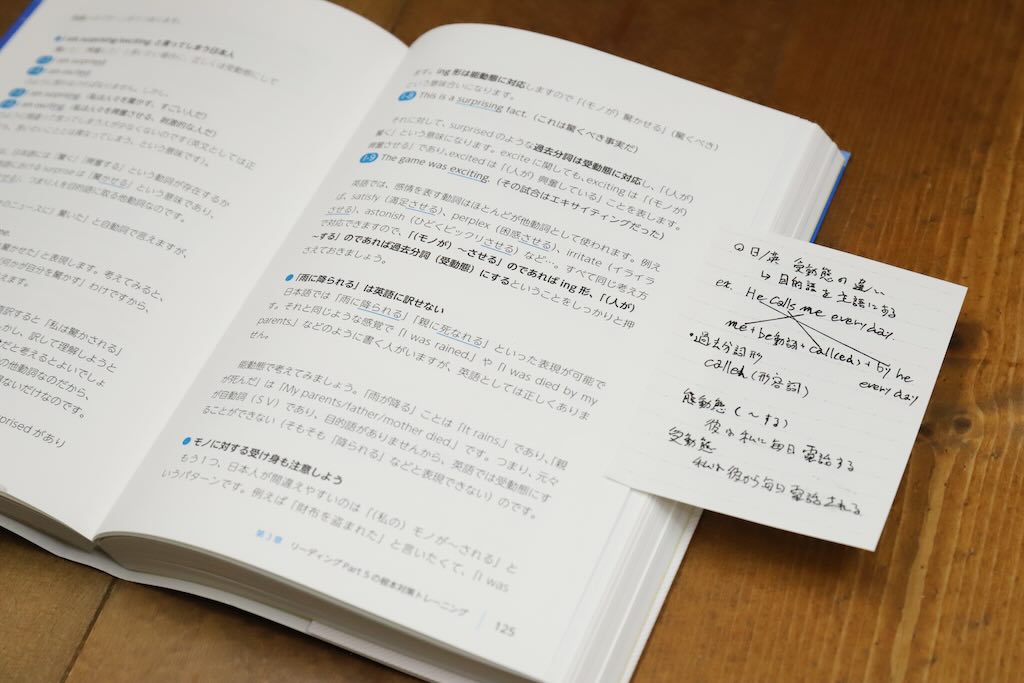

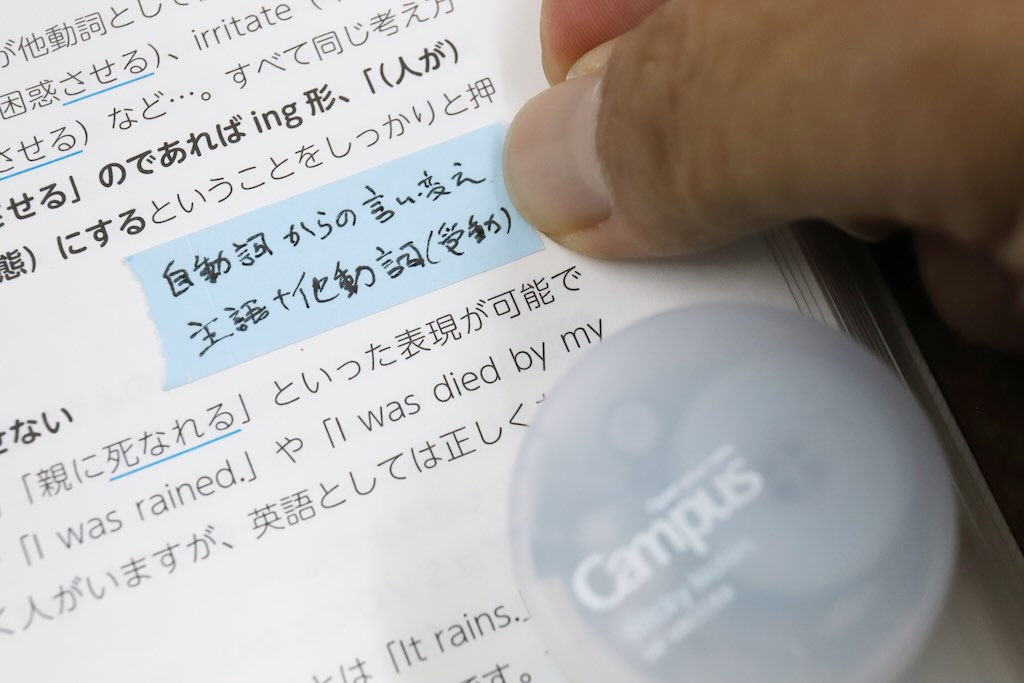

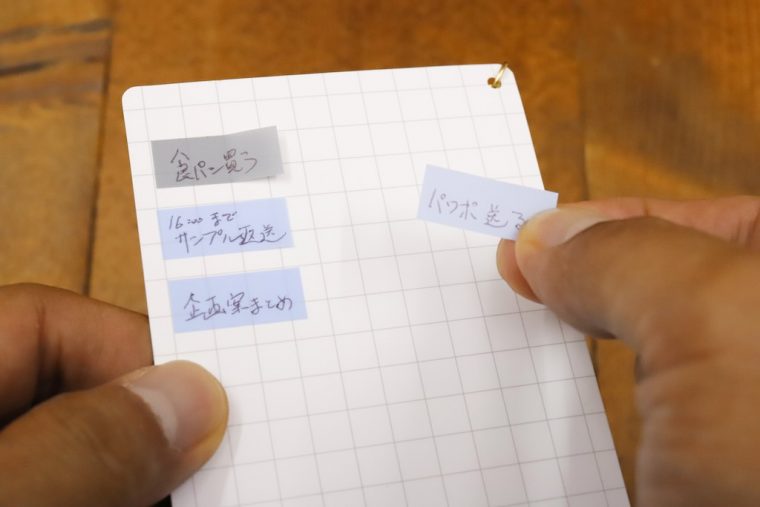

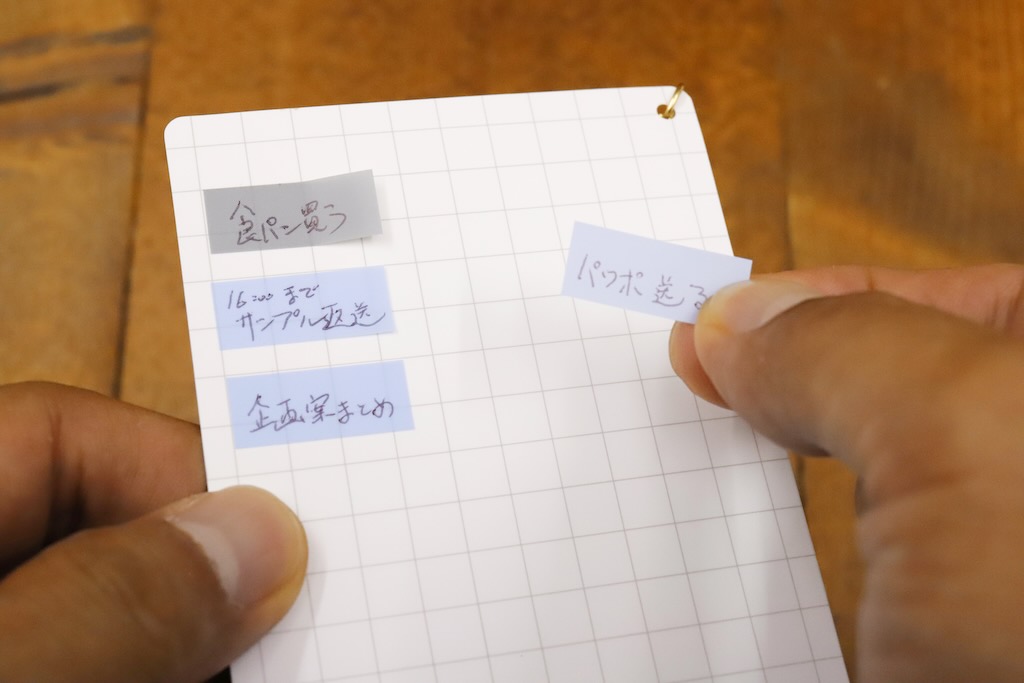

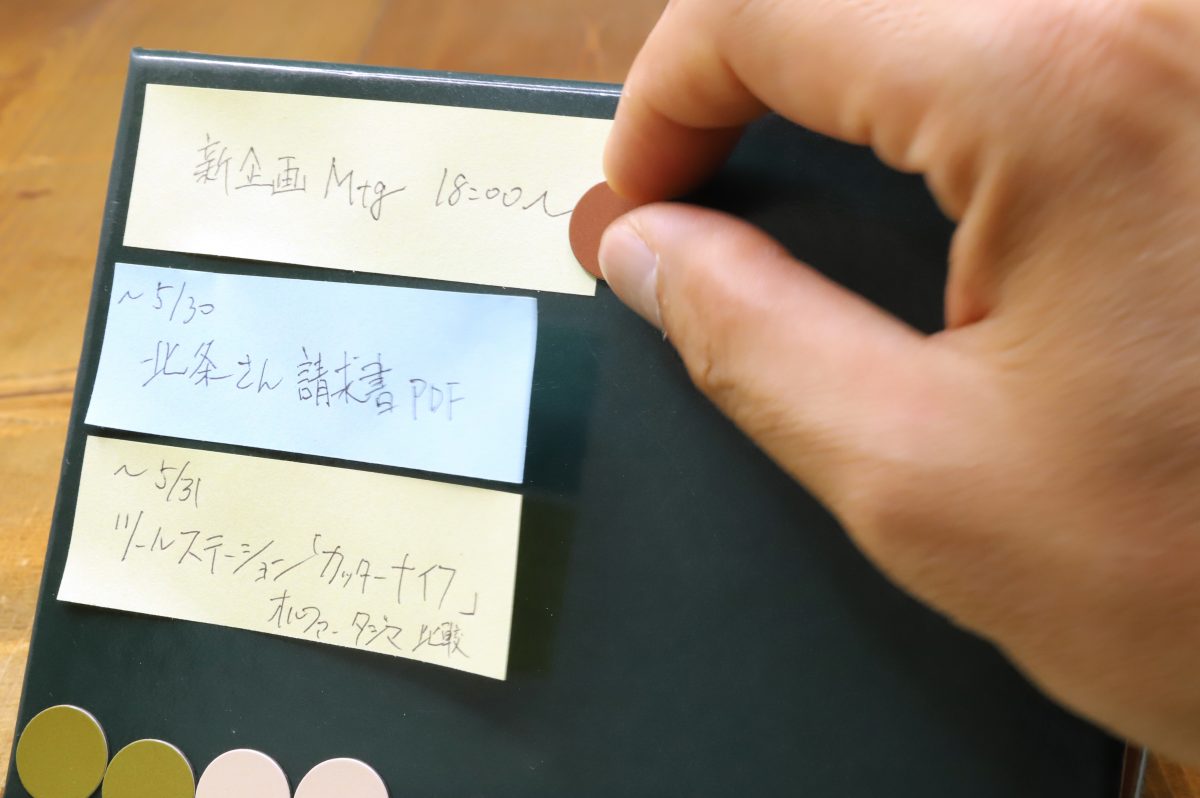

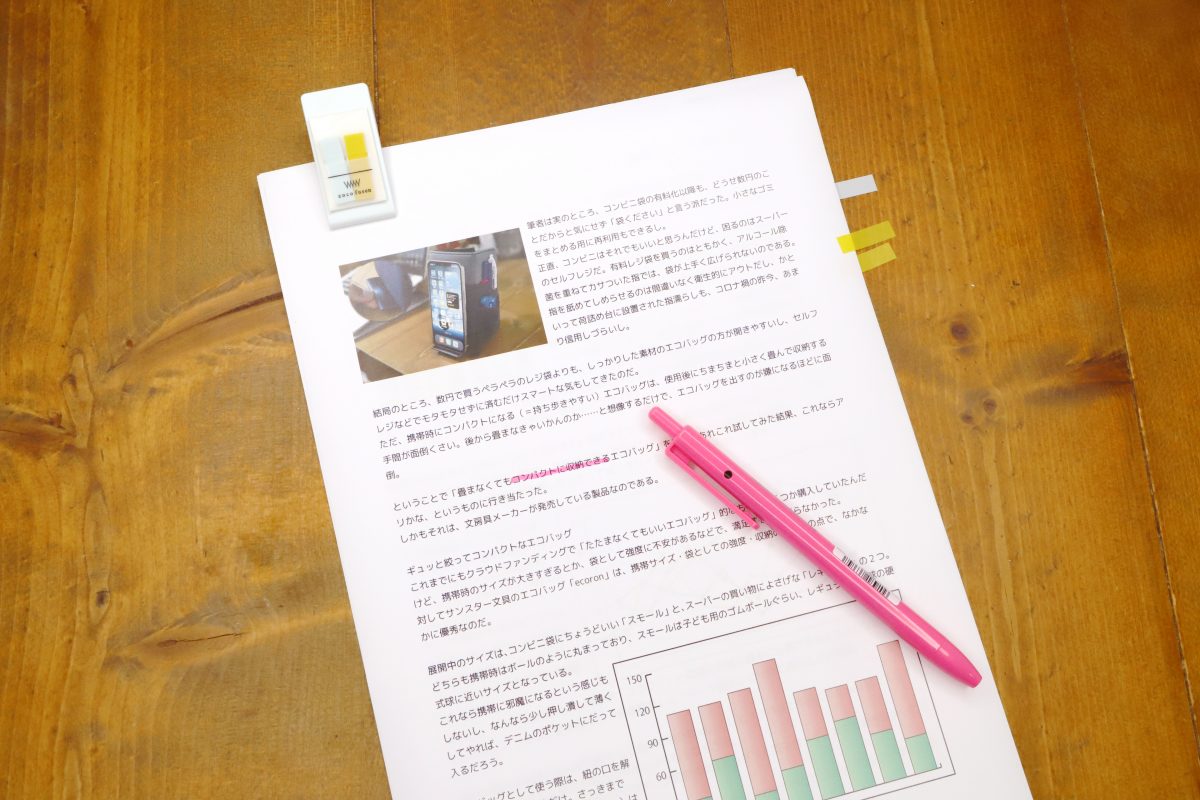

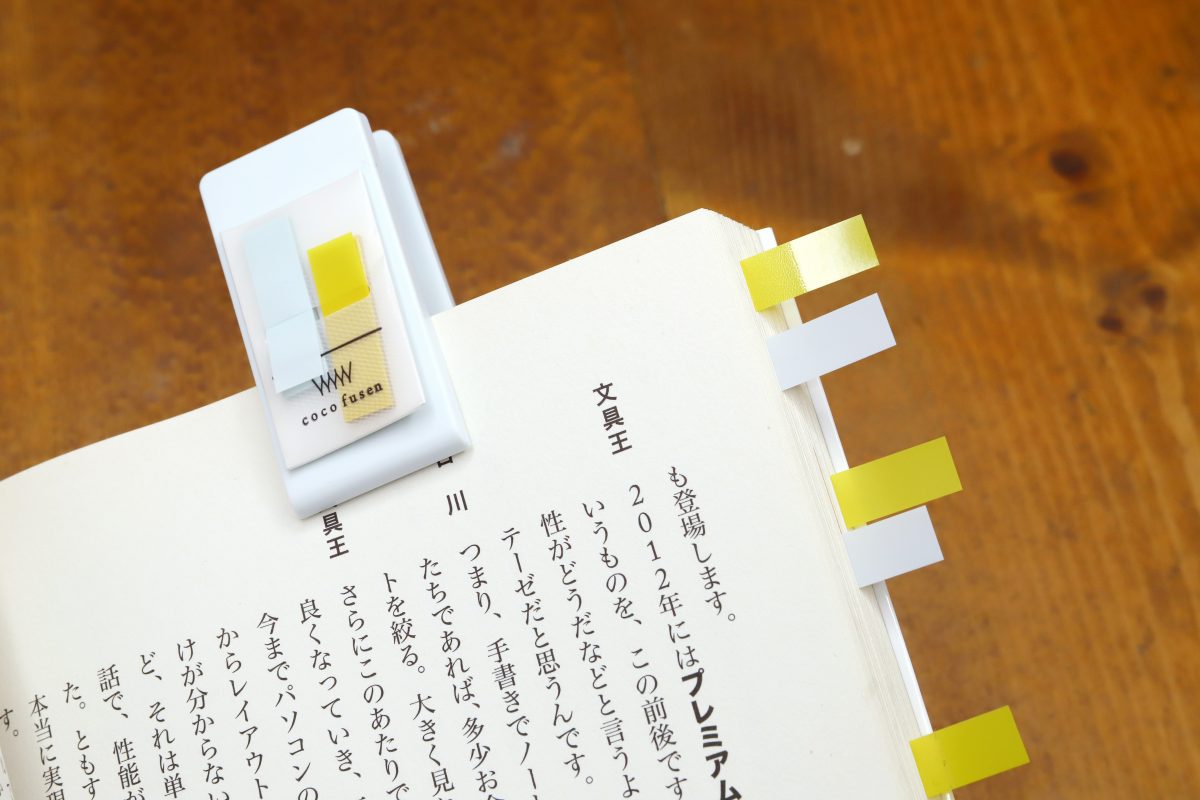

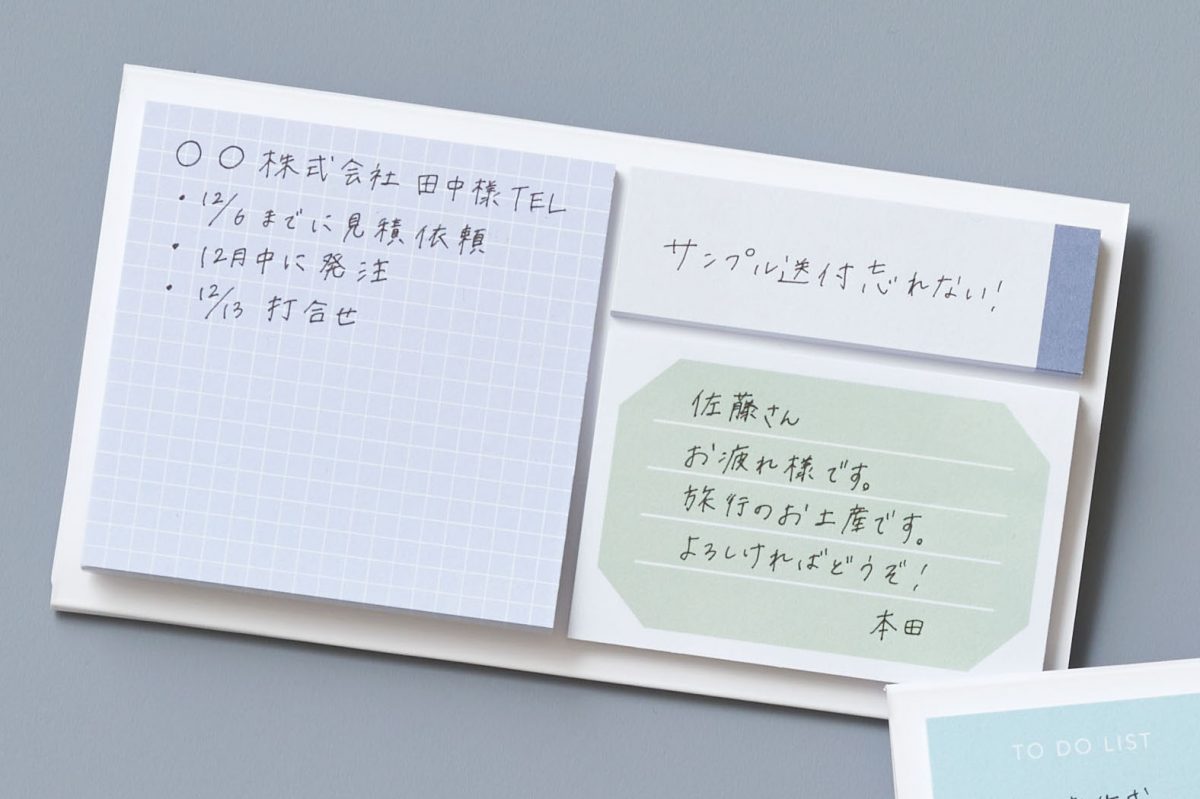

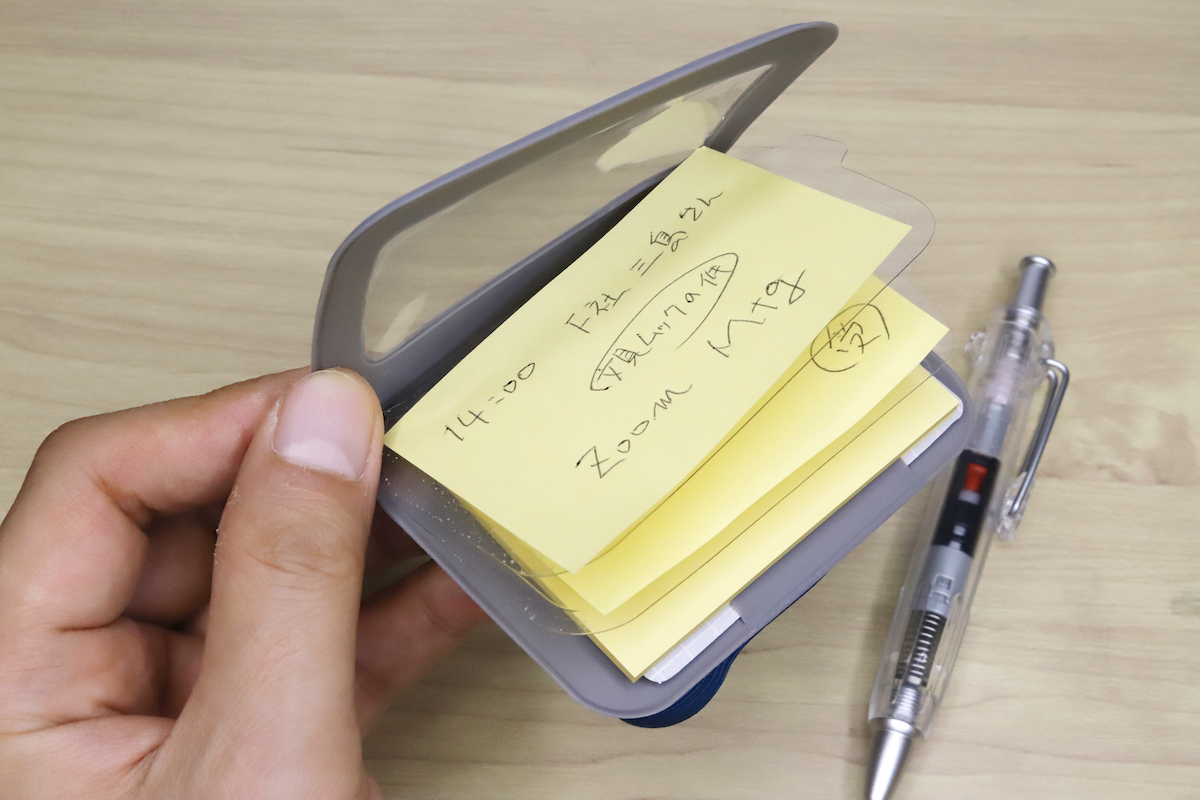

このブッククリップで教科書や資料を固定したら、次はメモを書き込んでいく。たっぷり書き込みたい場合は「キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん」を使おう。

これは罫線の入った大きめのふせんで、長辺方向の裏面の端にのりがついている。これに書き込んだ上で教科書やプリントの左右端に貼ってやると、ページ内の余白を削ることなく情報がたっぷり書き込めるという仕組みだ。

感覚的には、「Word」のコメント機能のリアル版、という捉え方が分かりやすいかもしれない。

ちなみにサイズは小(75×100mm)/大(100×150mm)の2種類あり、それぞれに罫線3タイプ(A罫・B罫・5mm方眼罫)と、表紙付き20枚入り/表紙なし40枚入りが用意されている。

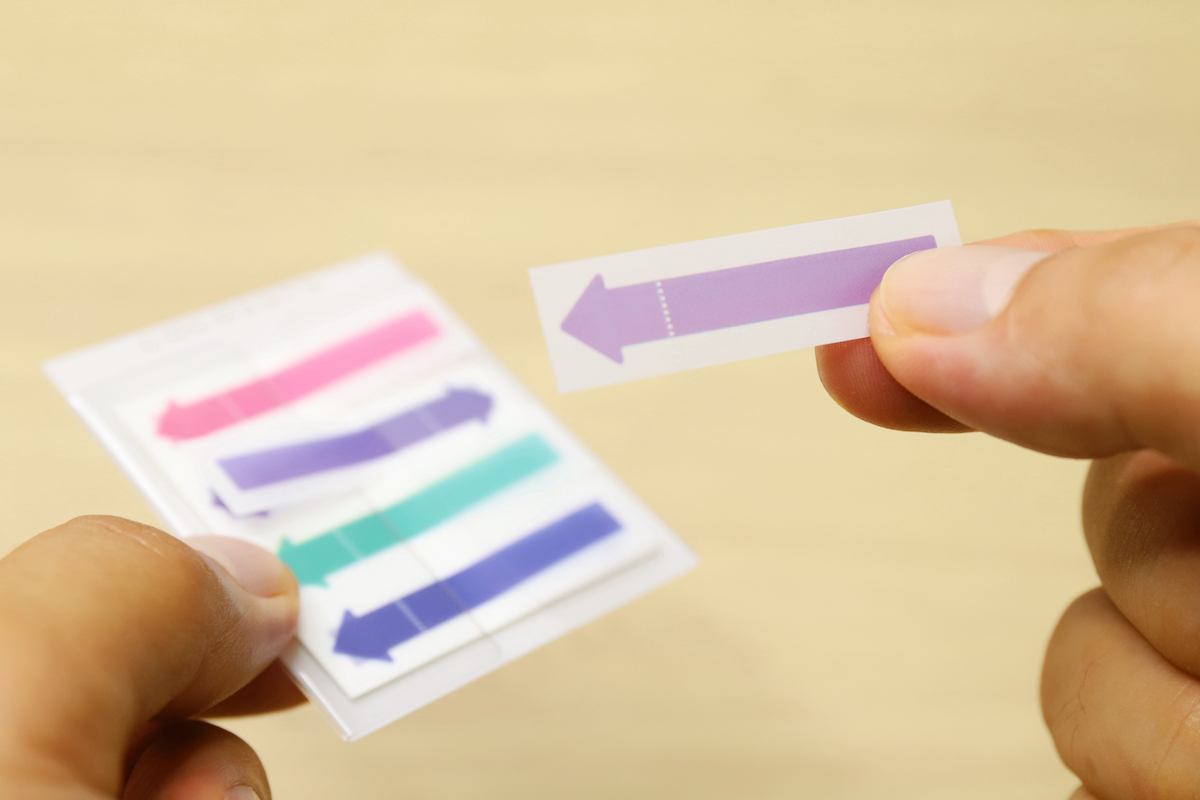

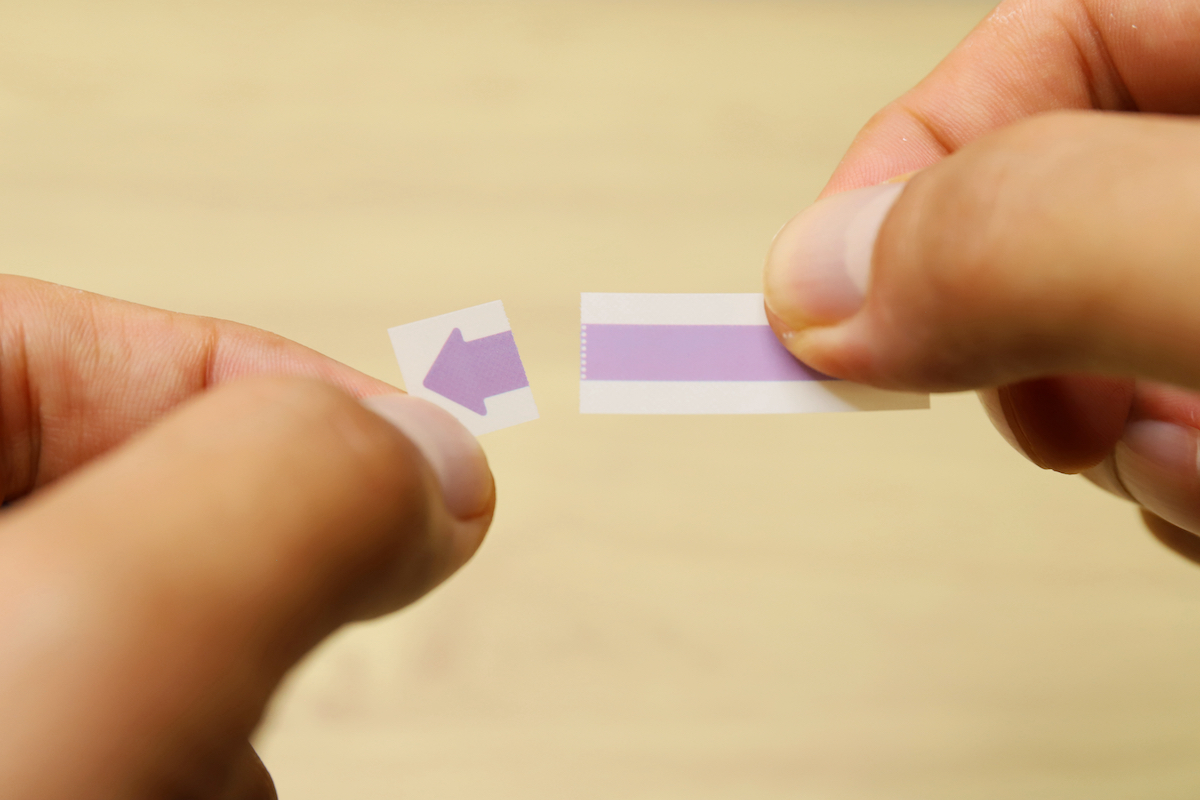

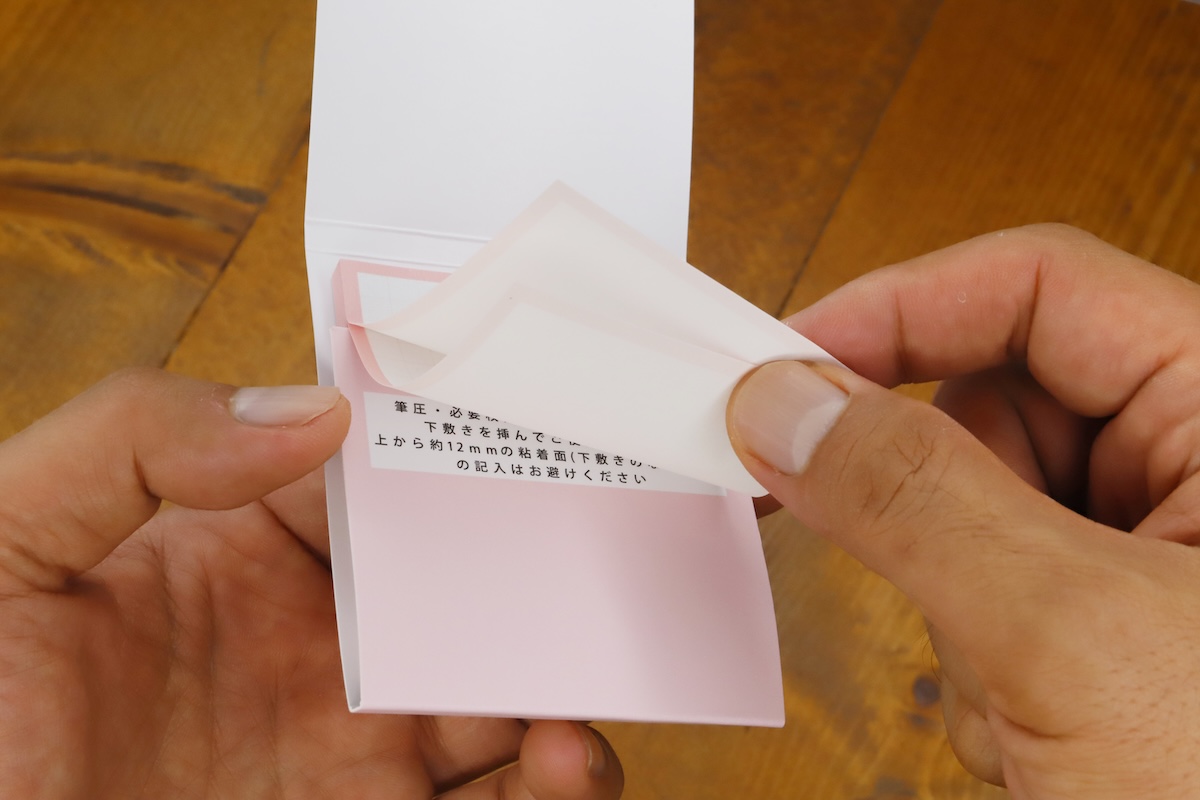

ミシン目が意外と役に立つ

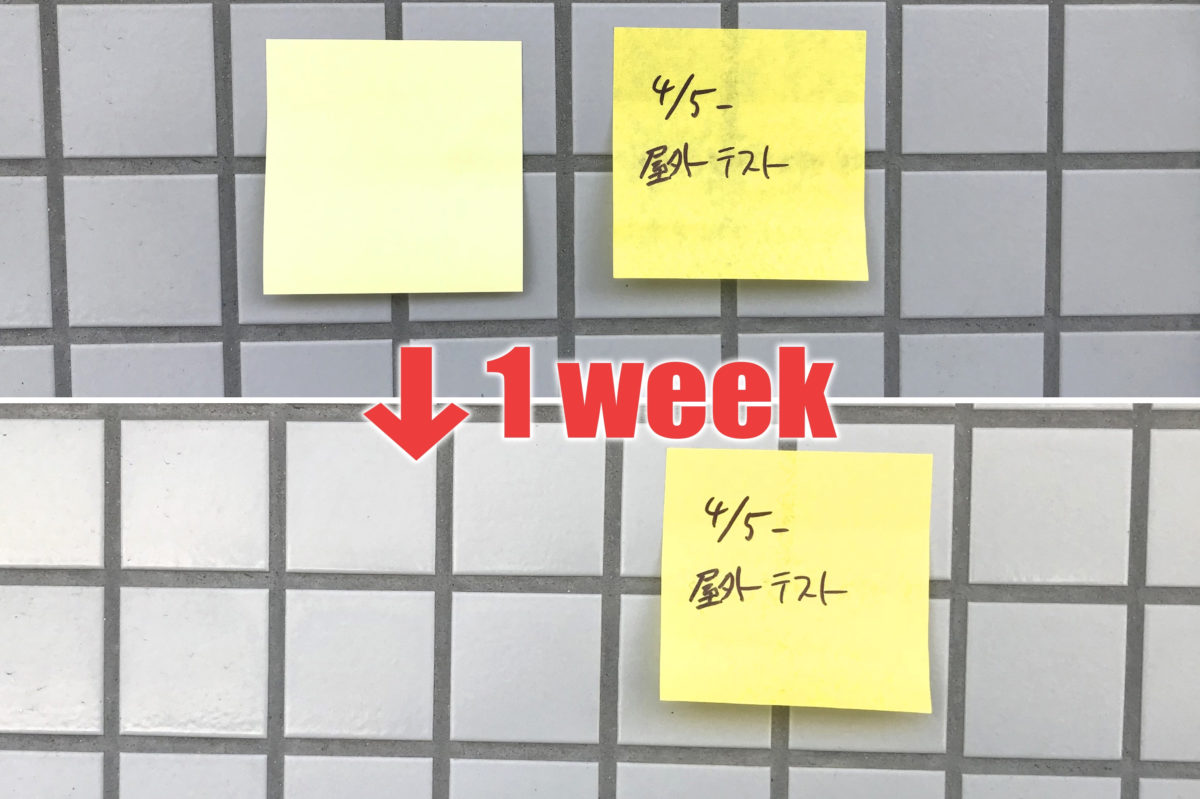

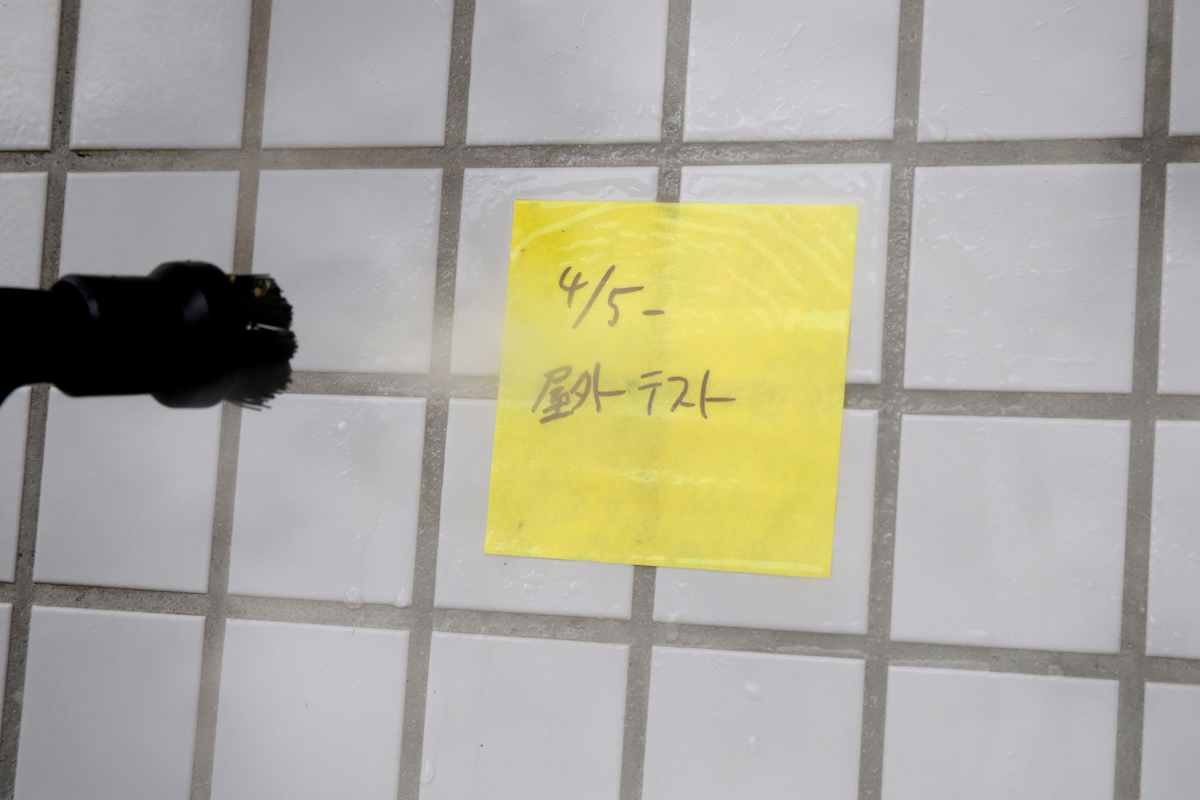

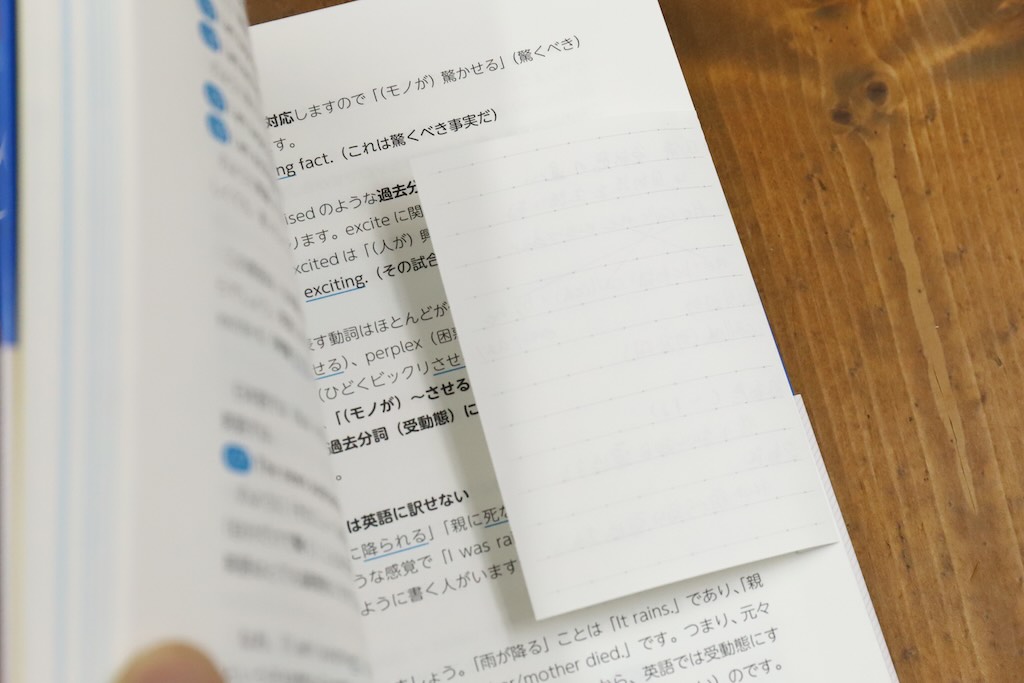

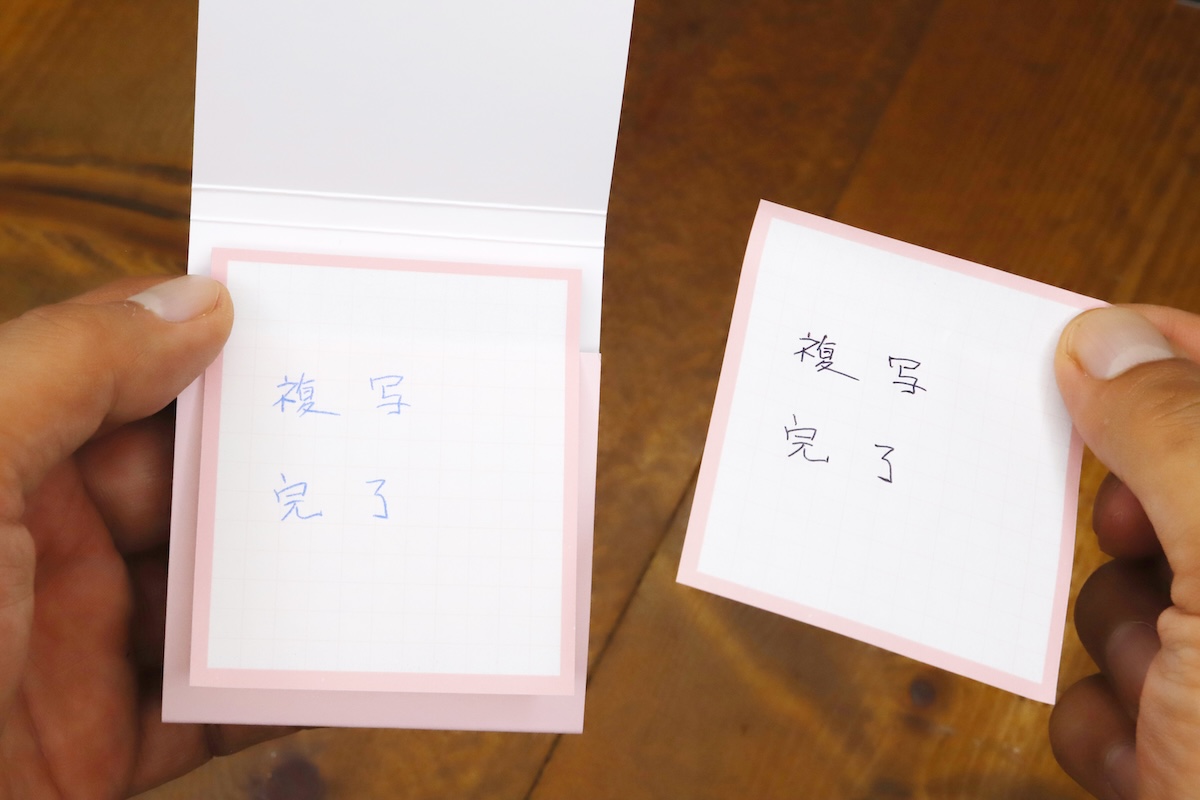

面白いのは、のり面のキワにミシン目が入っていて、そこから折りたためるというところ。貼った状態でノートふせんを折ってやれば、ふせん自体が教科書からはみ出さないのである。

一枚紙の書類にノートふせんを貼った場合も、普段は折りたたんでおけば剥がれ落ちづらくなるし、クリアホルダーに入れて持ち歩くにもはみ出さないほうが扱いやすい。地味なポイントではあるが、実際に使ってみた感触として、このミシン目はかなり重宝した。

ノートふせんを使うまでじゃないときは…

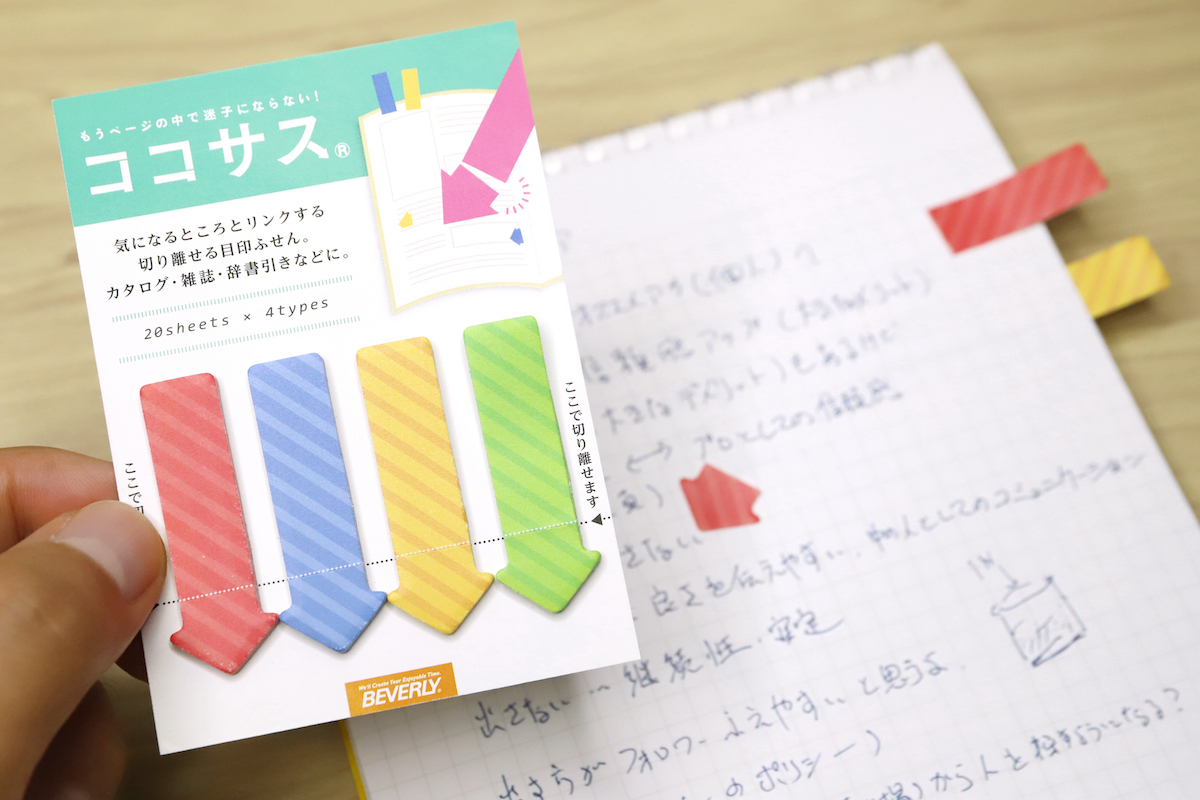

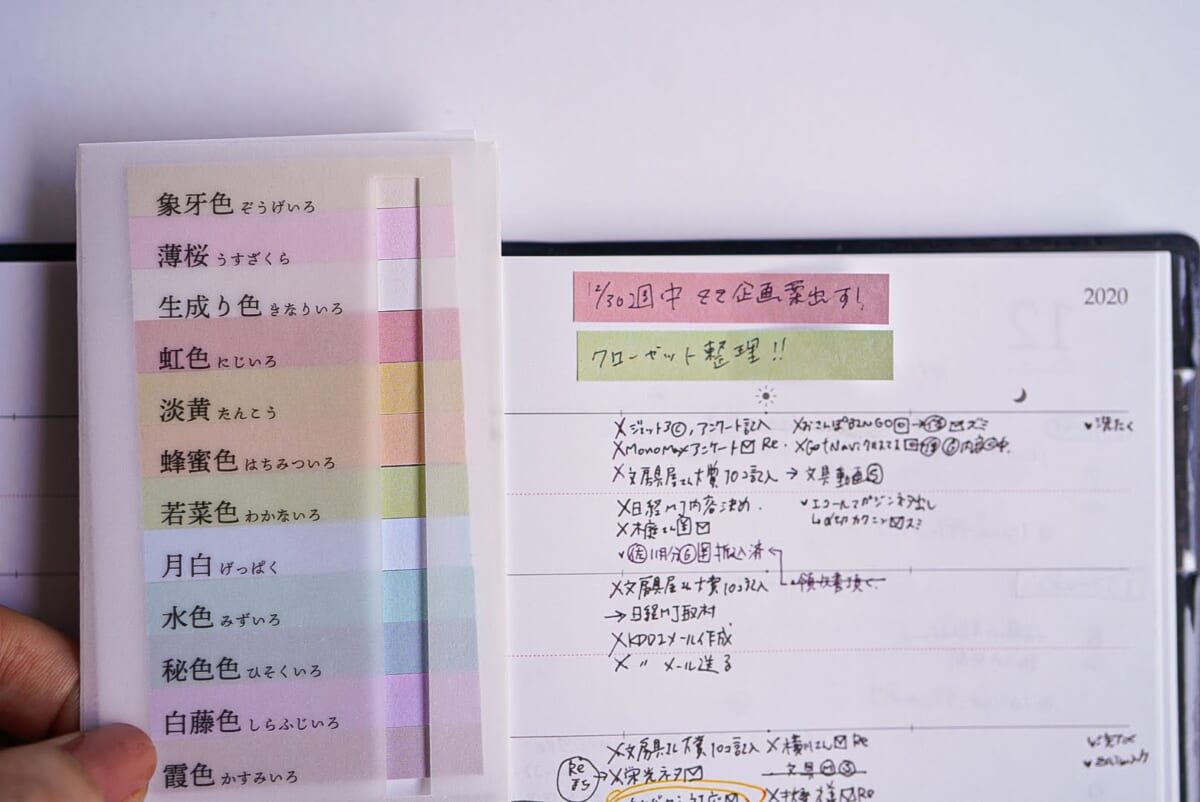

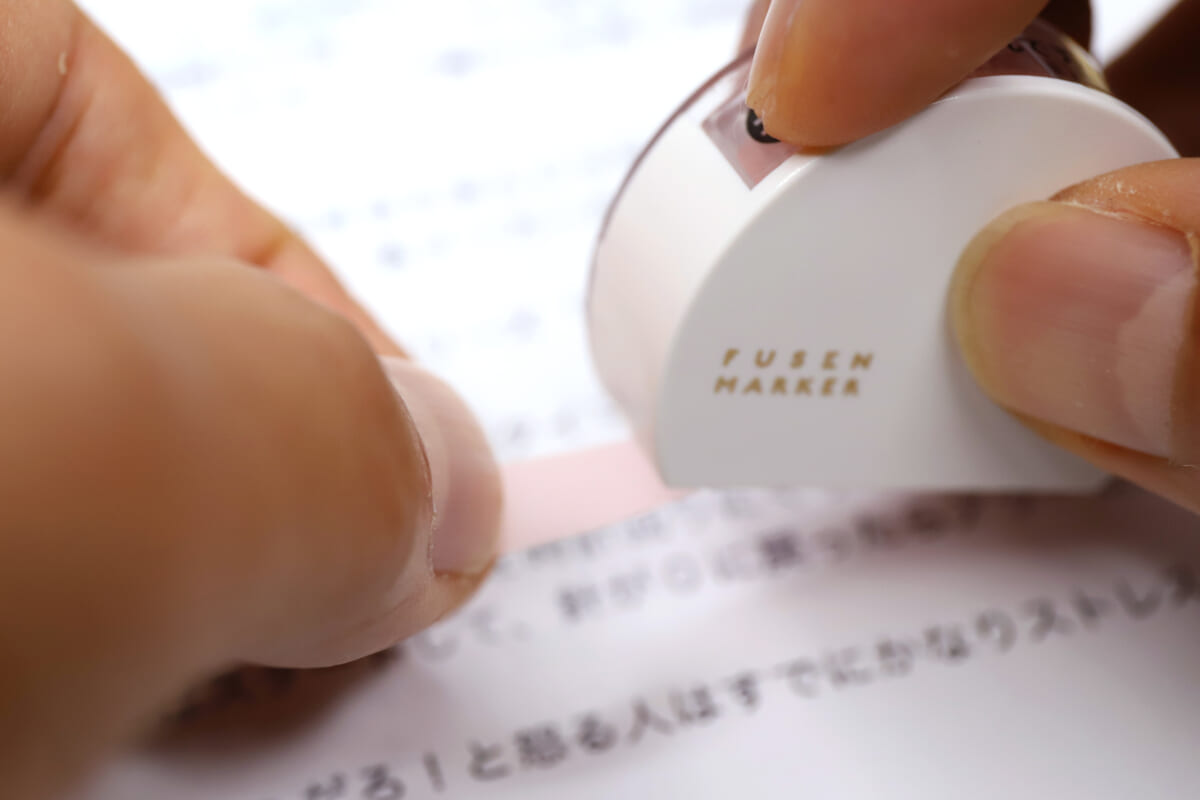

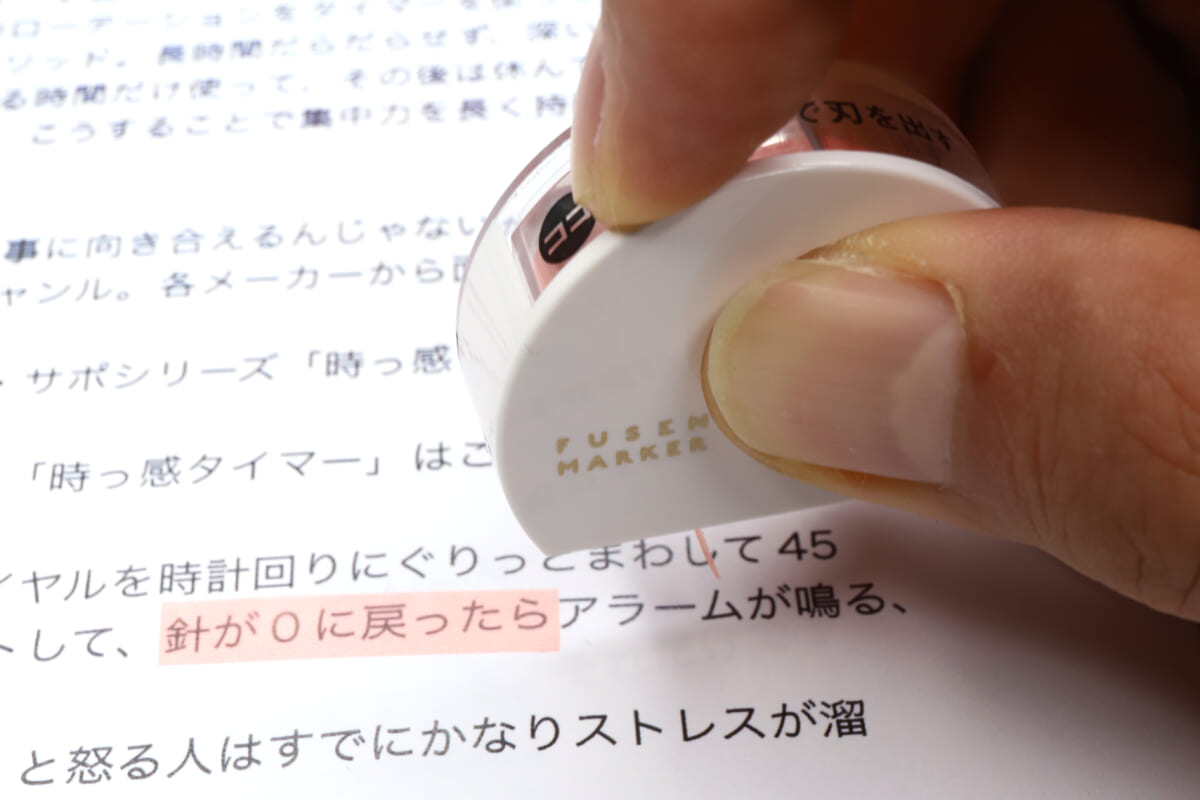

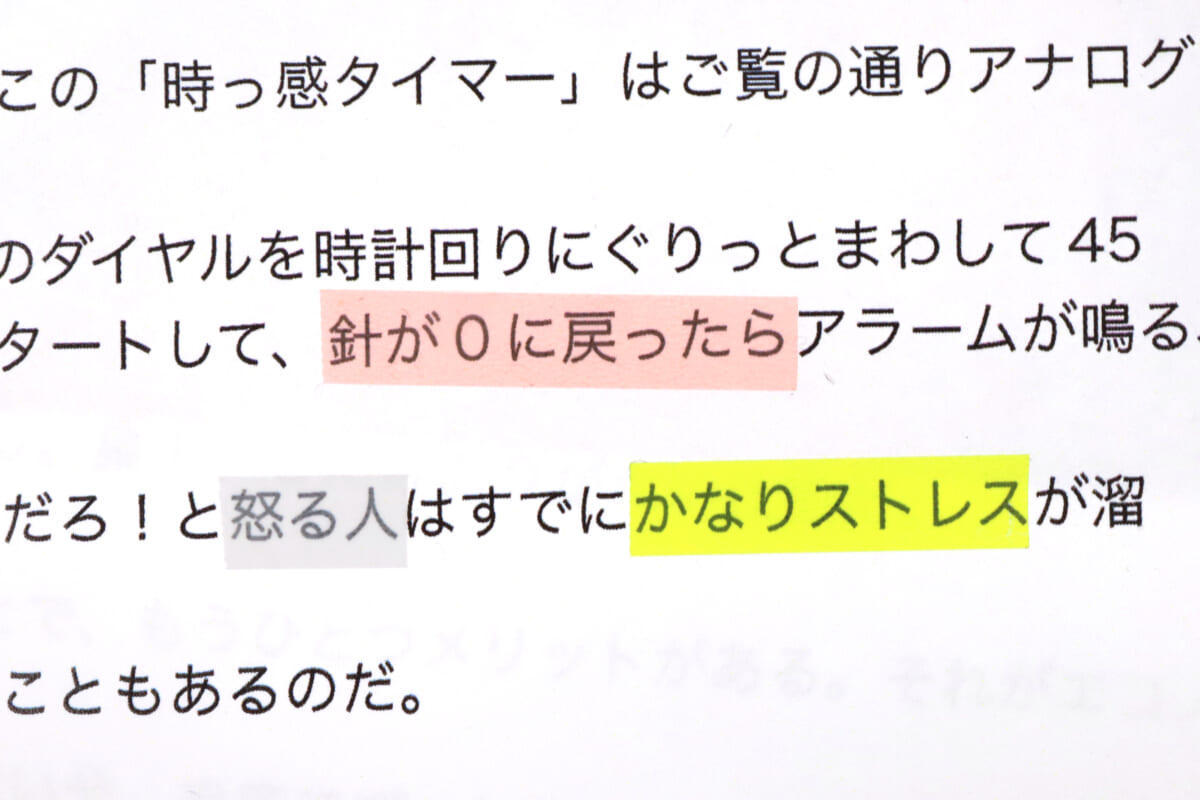

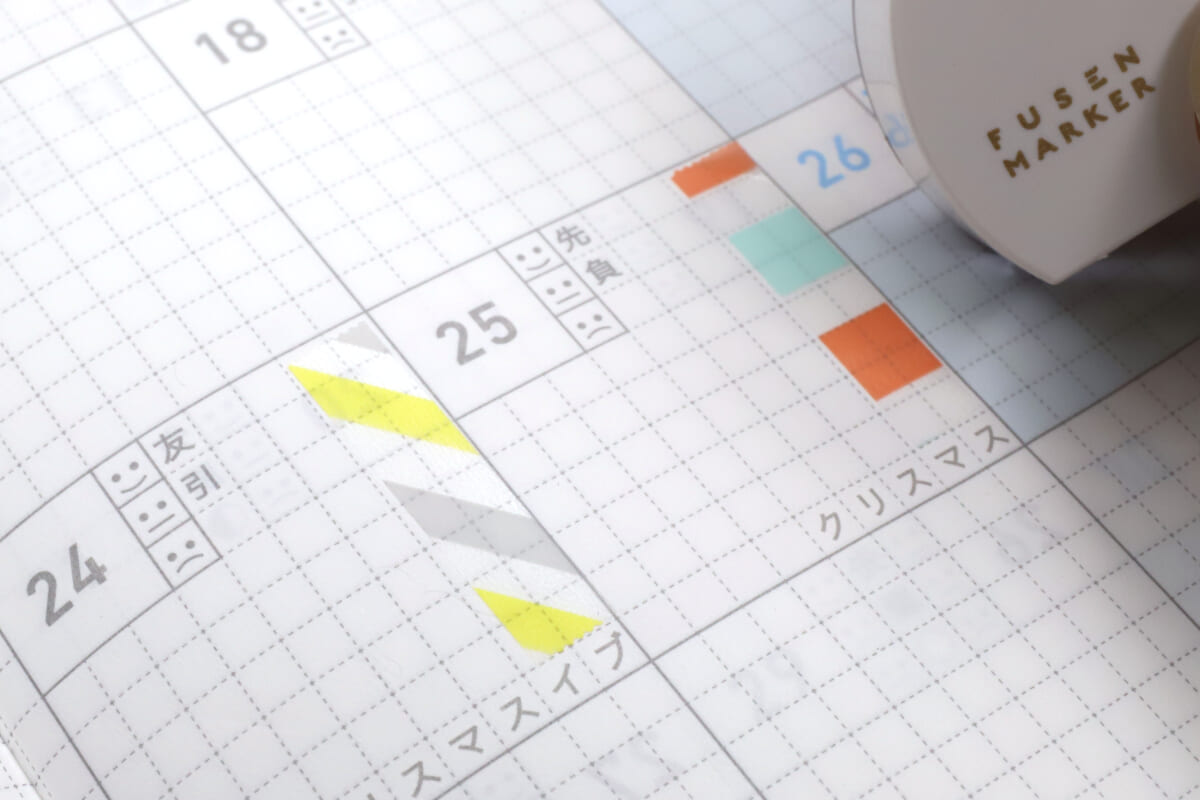

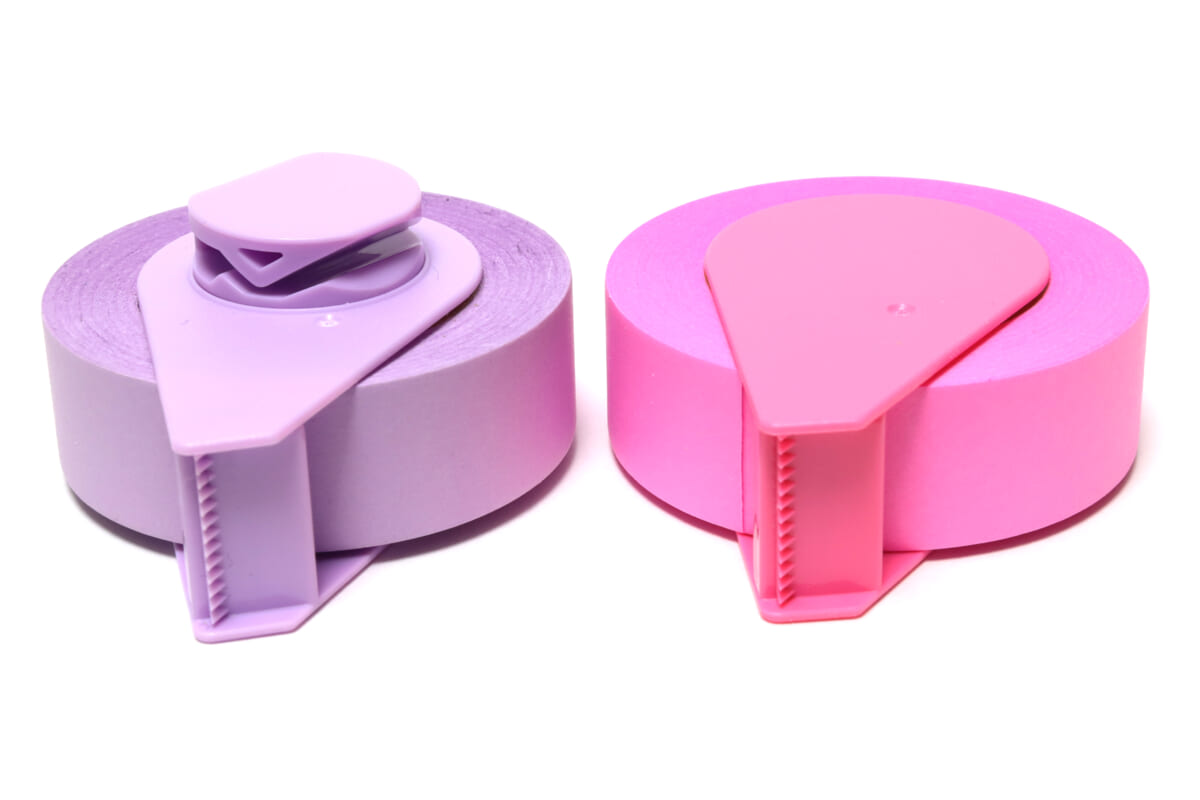

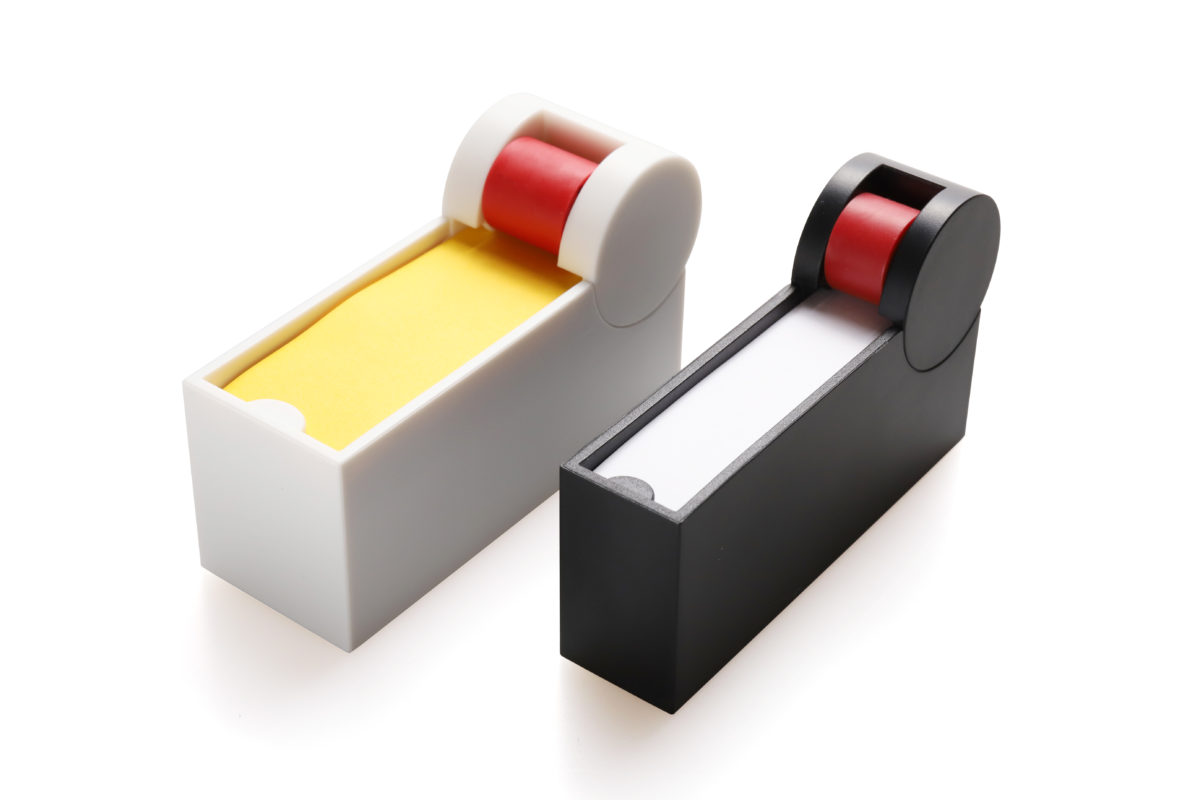

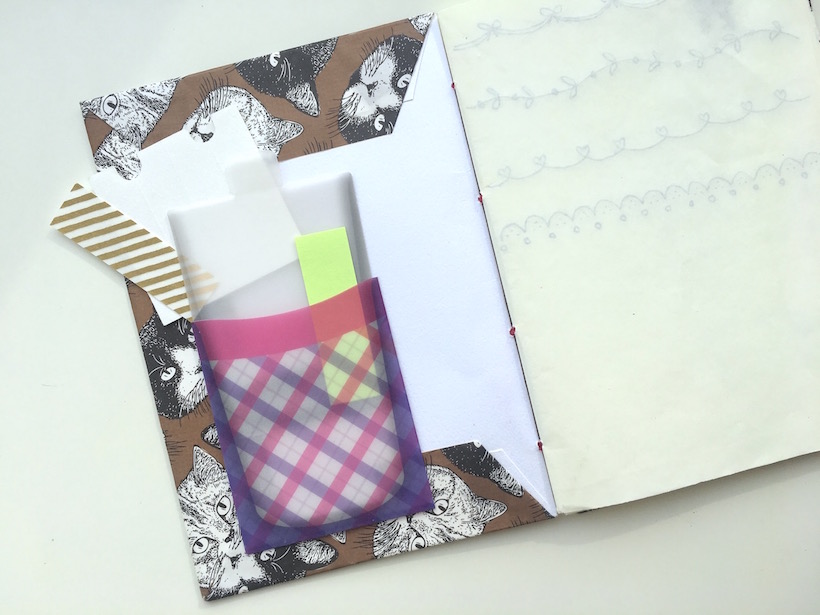

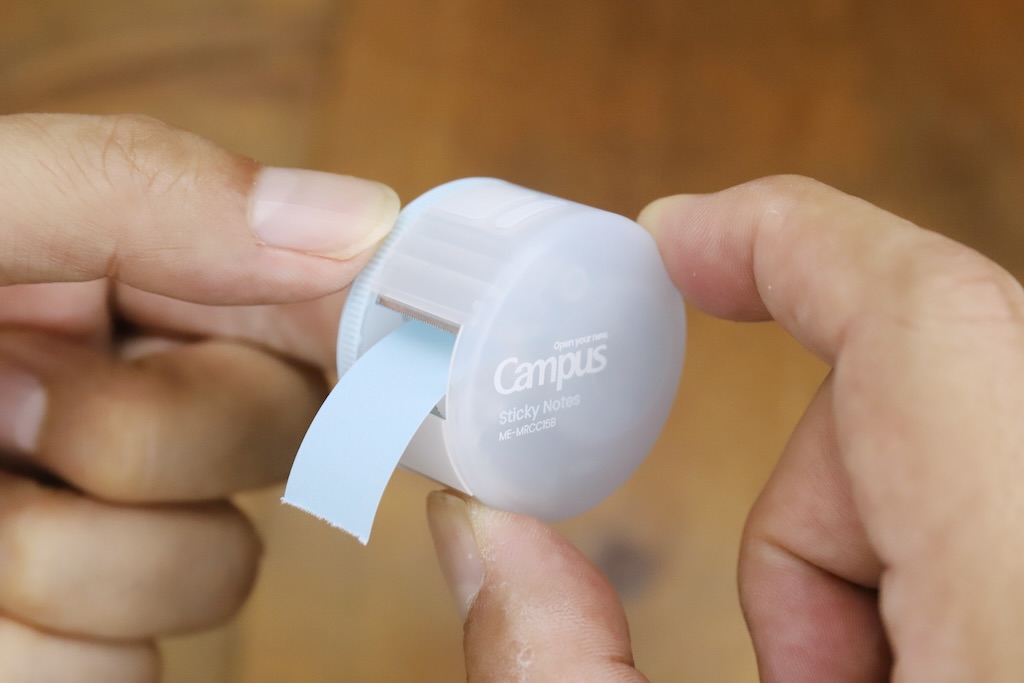

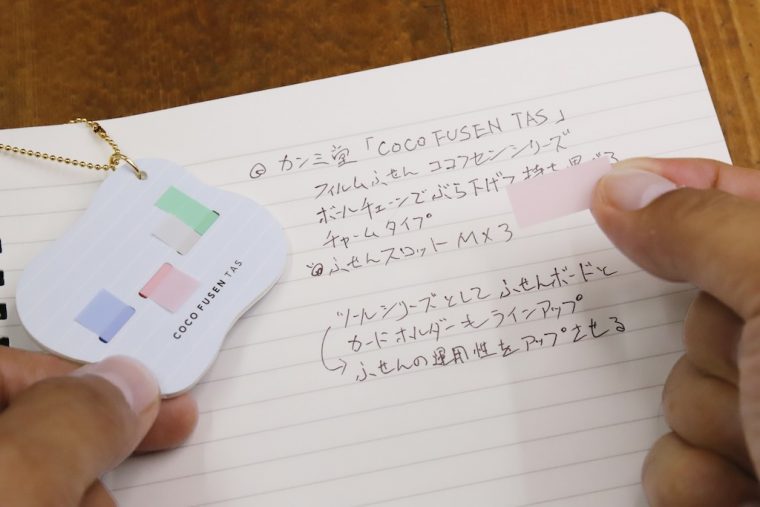

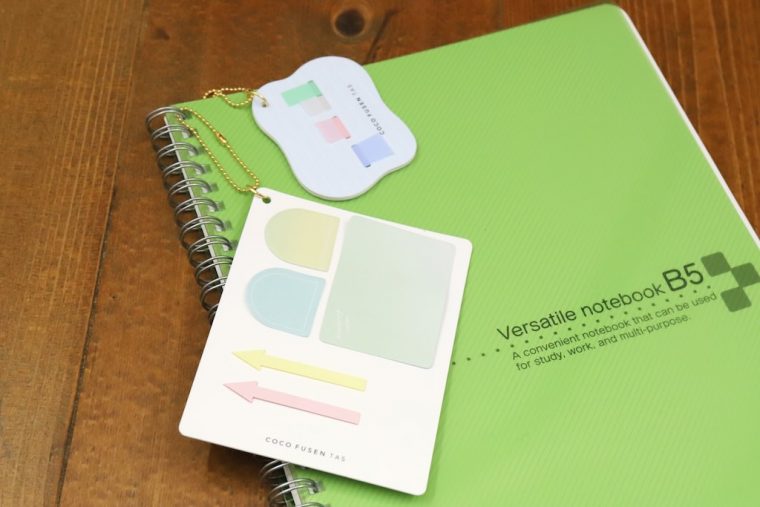

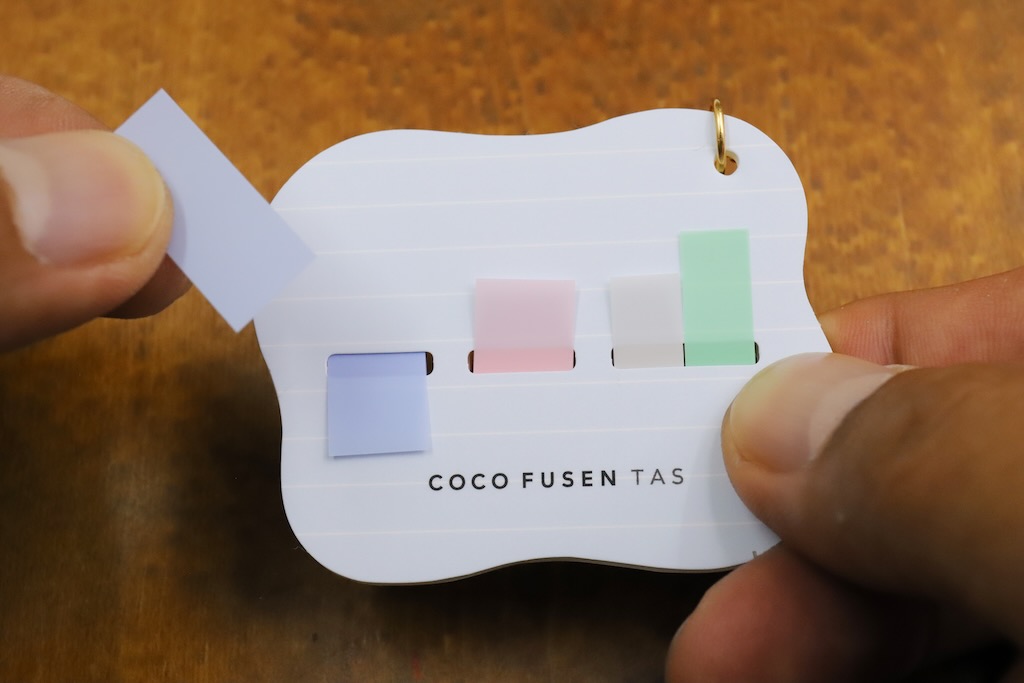

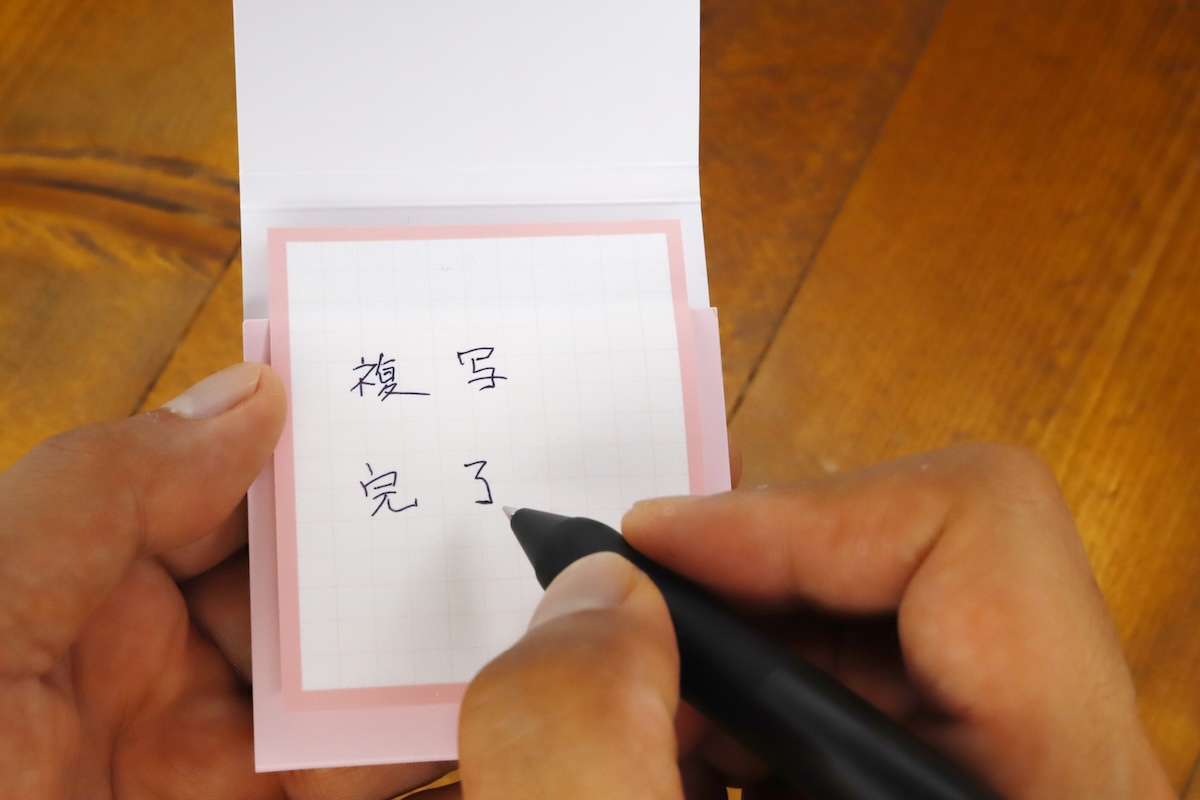

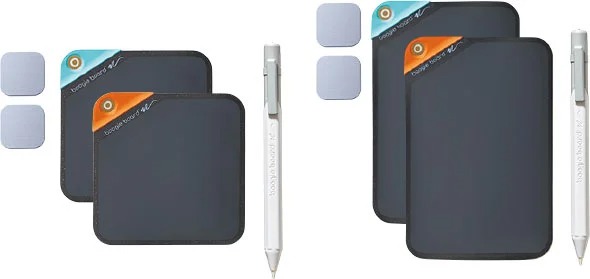

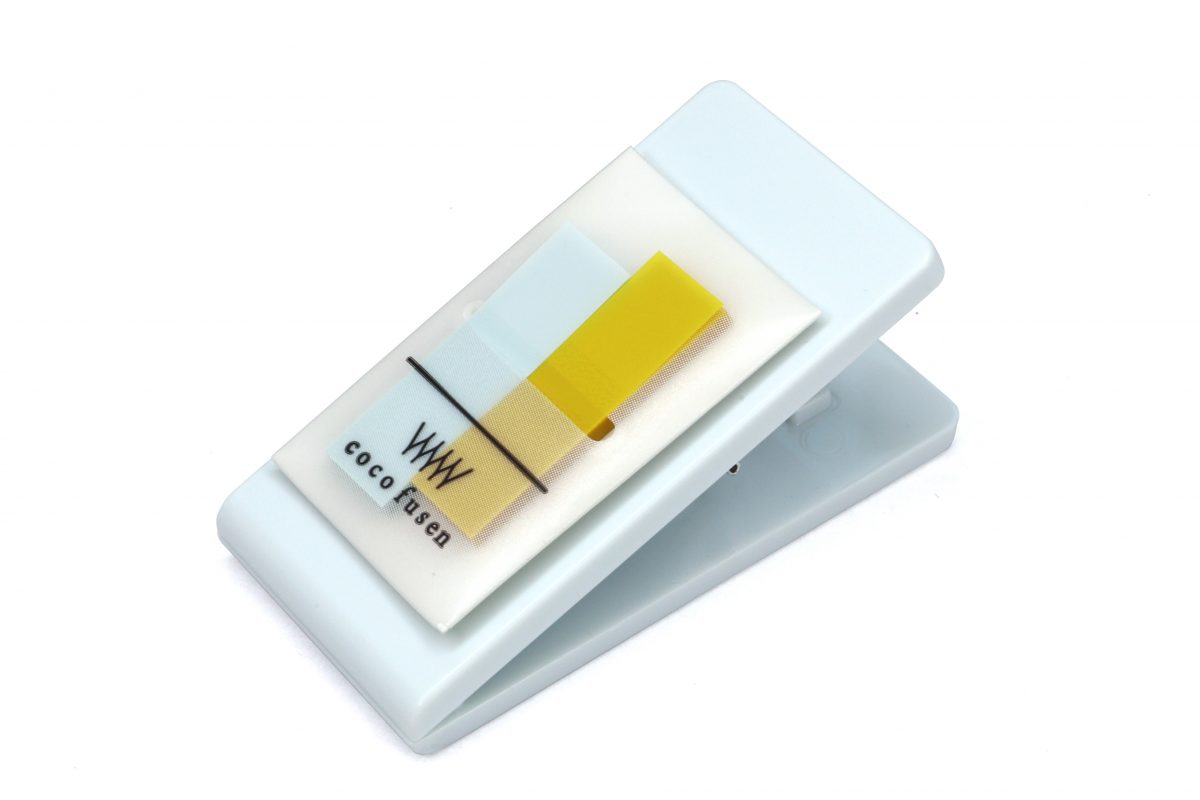

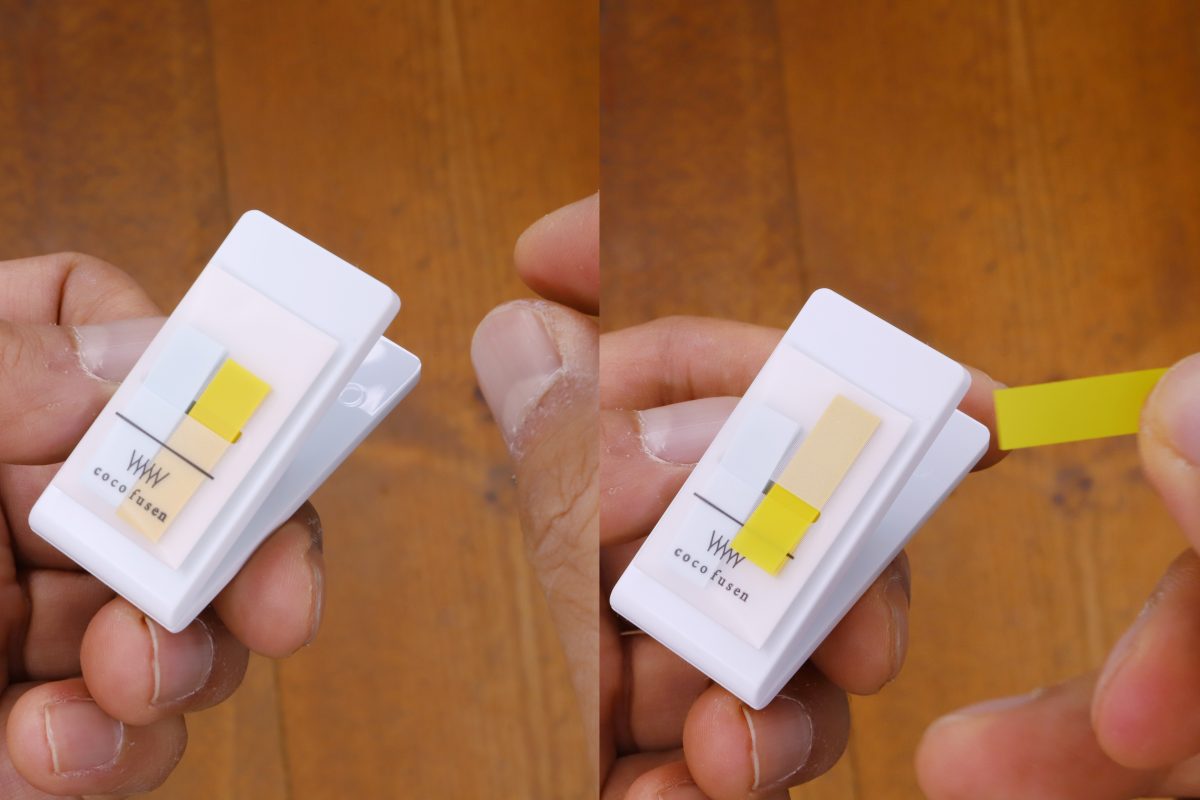

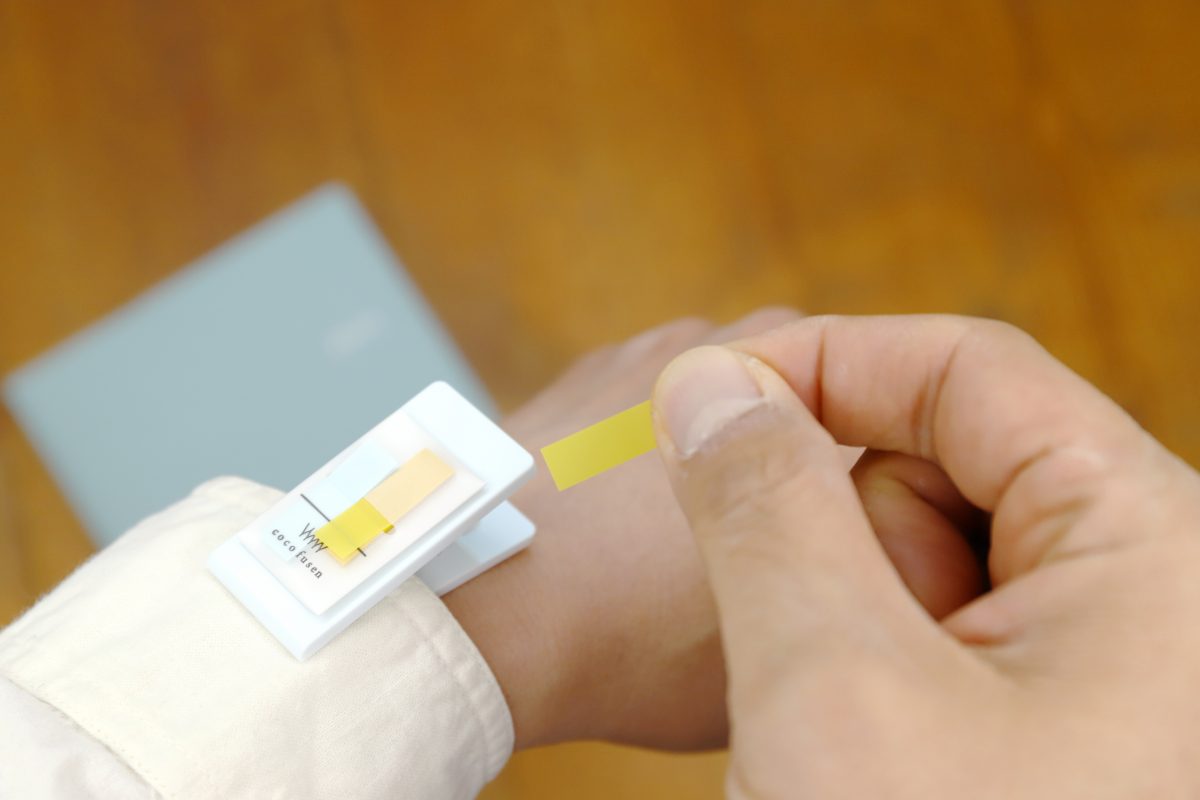

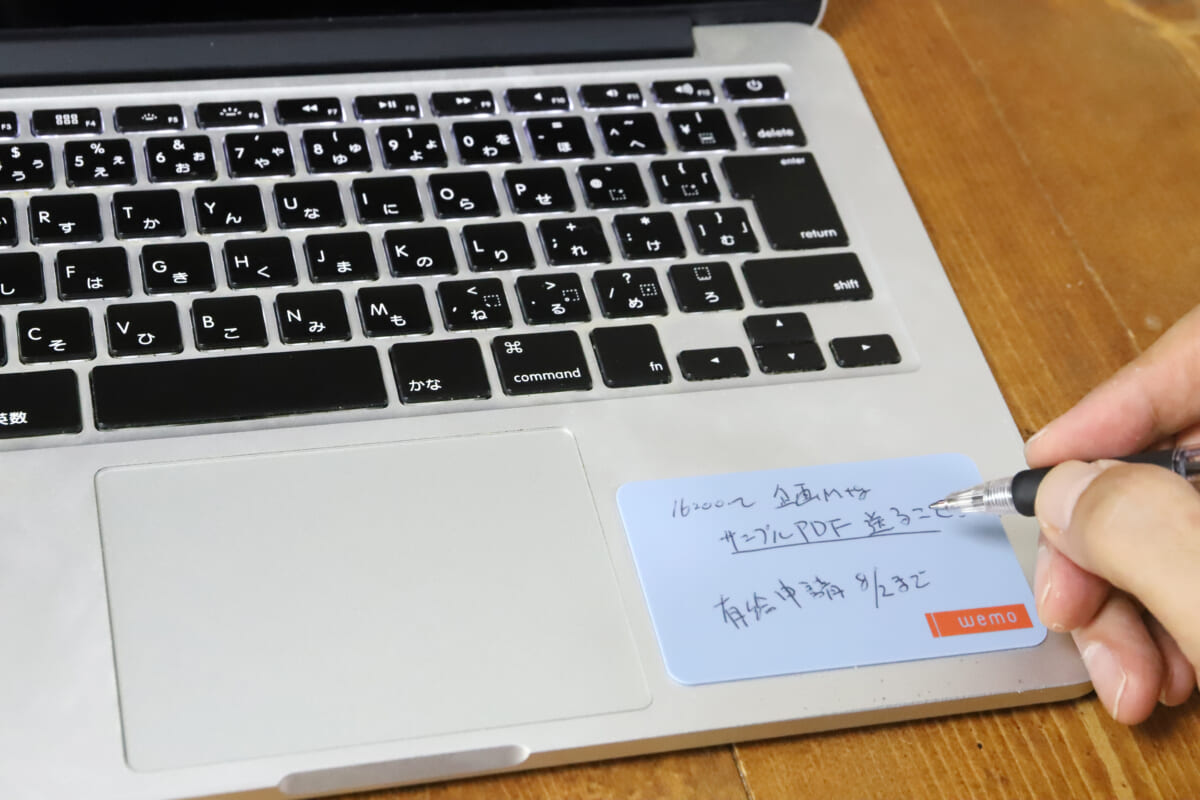

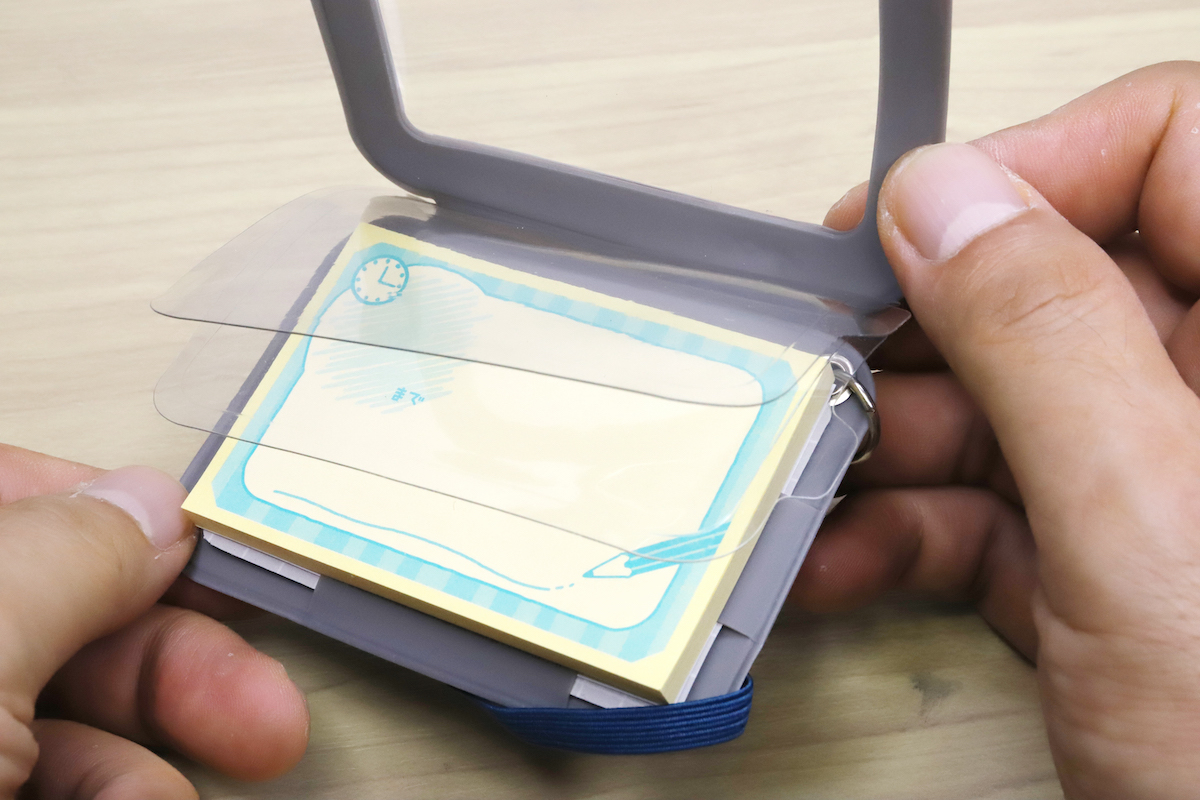

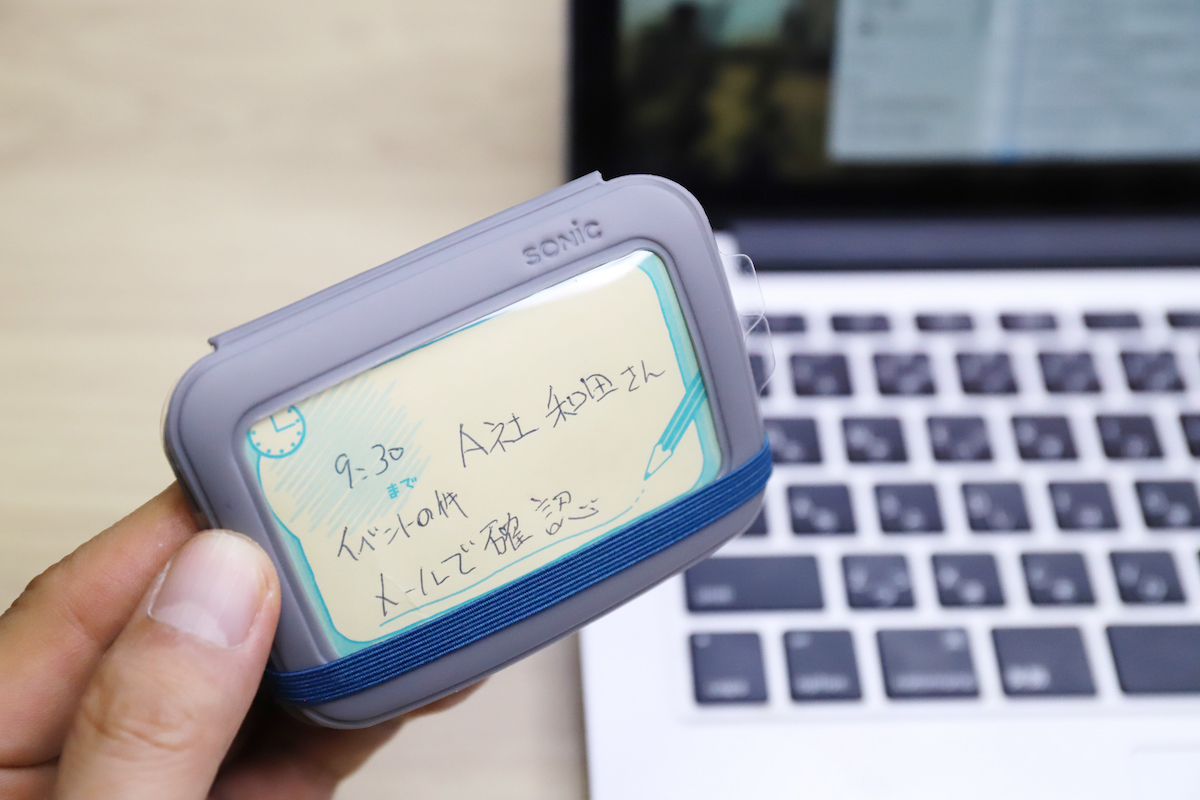

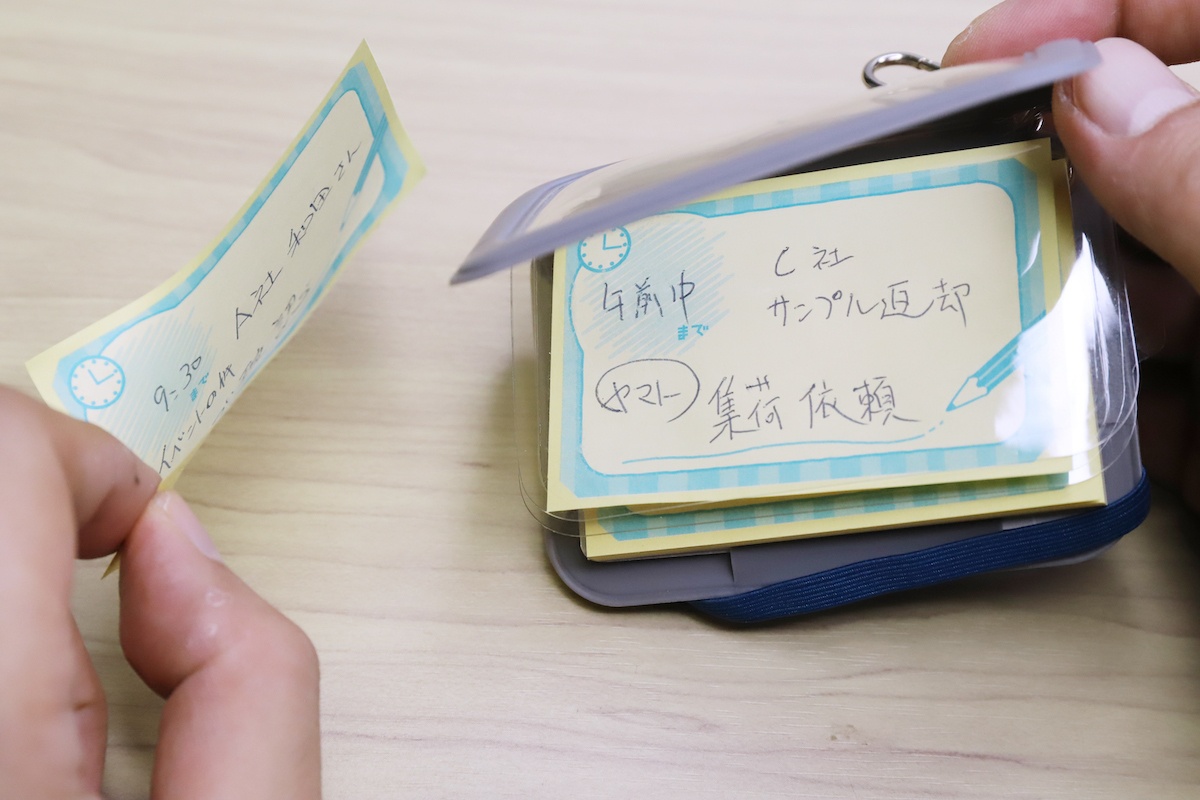

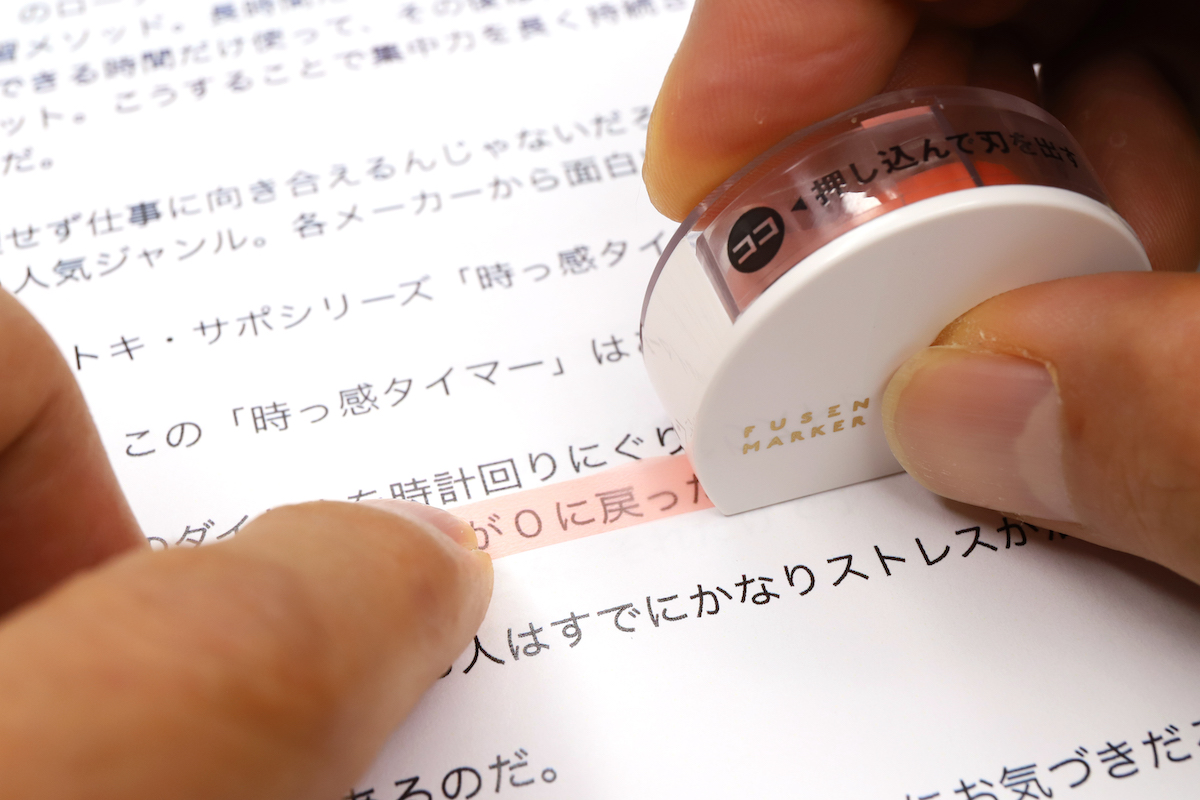

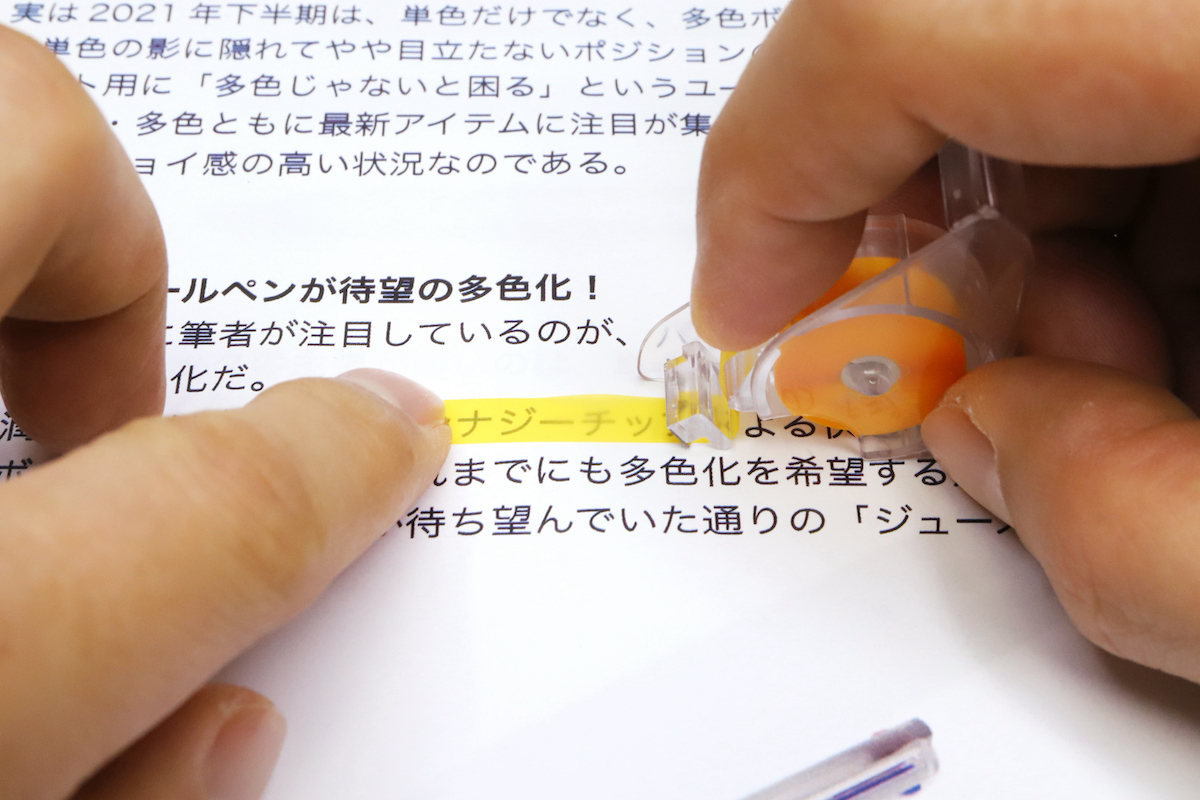

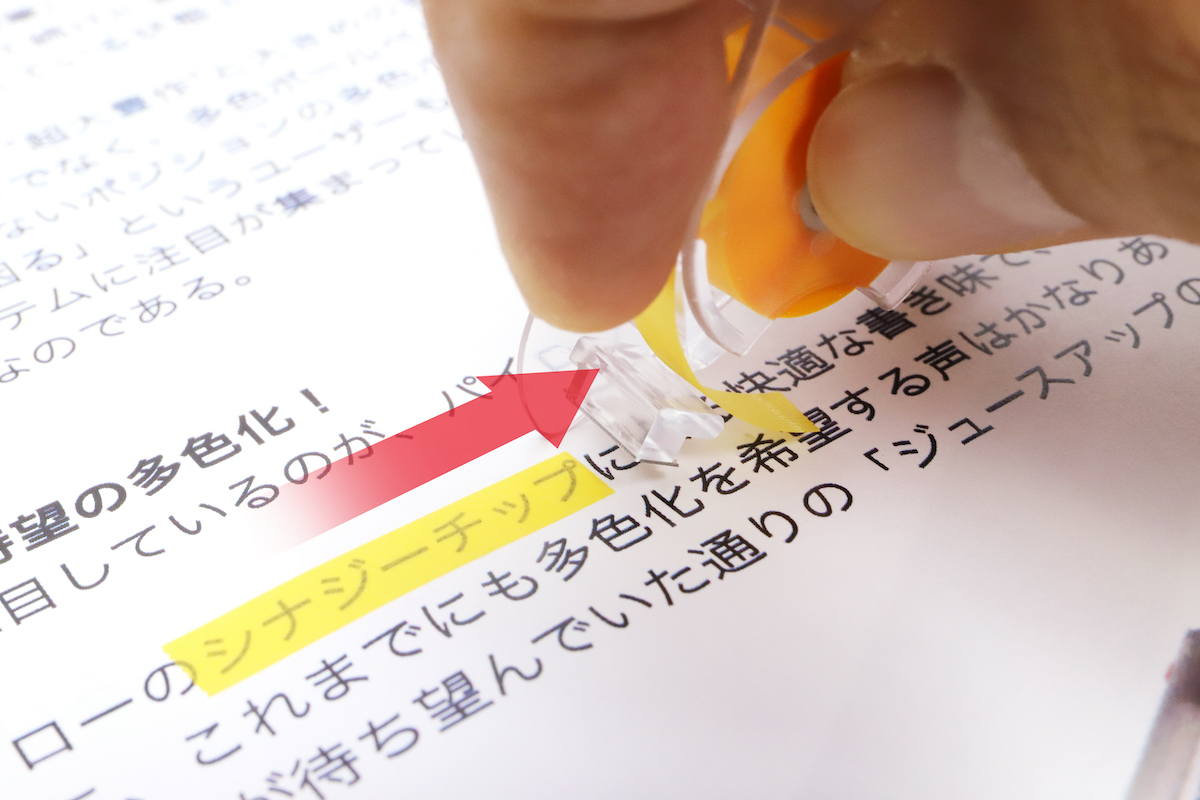

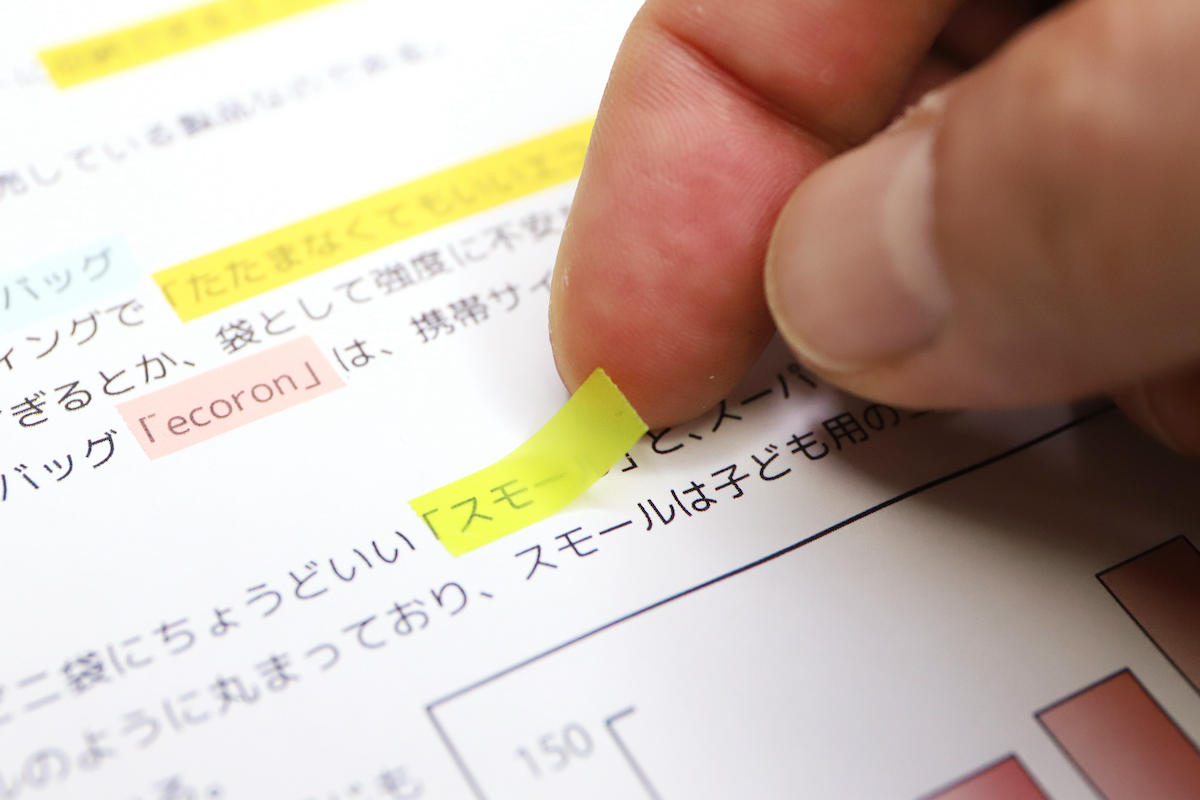

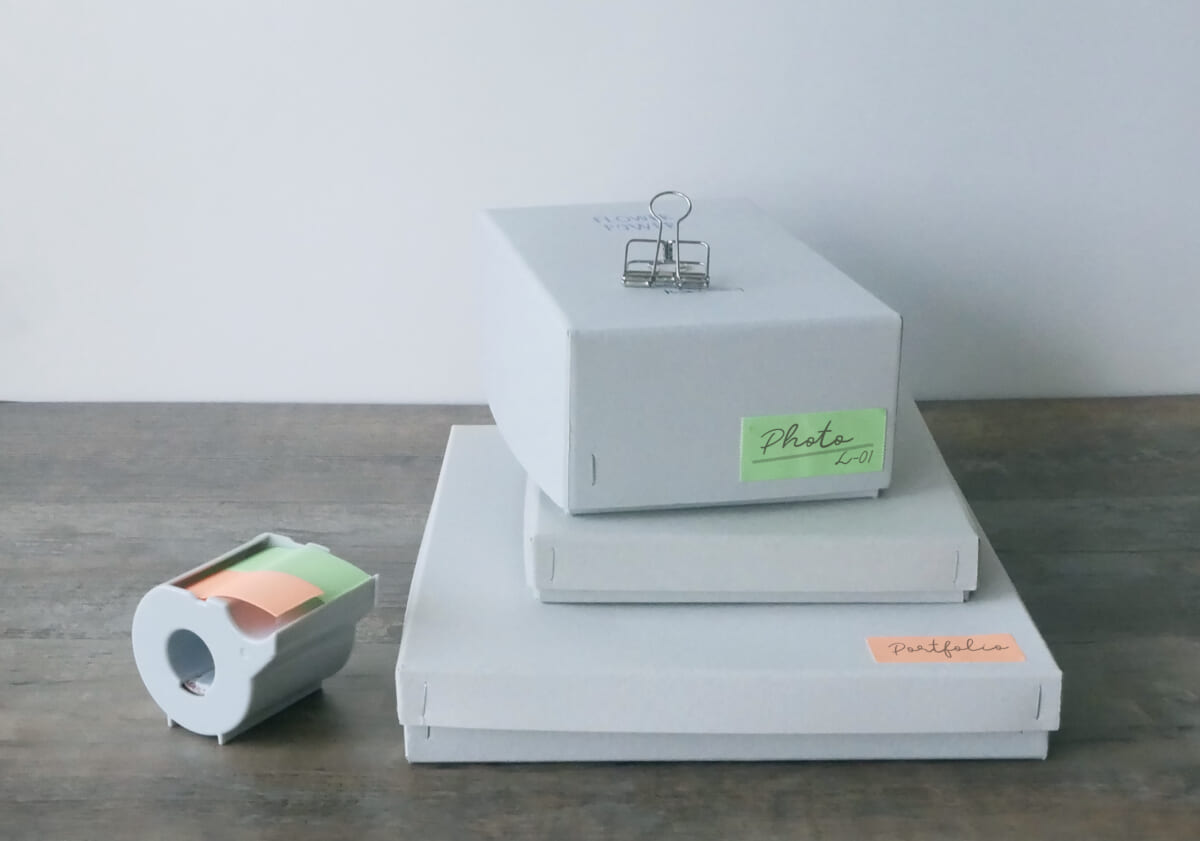

「ほんのちょっとだけ情報を追記したいけど、ノートふせんを使うほどじゃない……」という場合は、「キャンパス スキマに書き足すロールふせん」が便利だ。

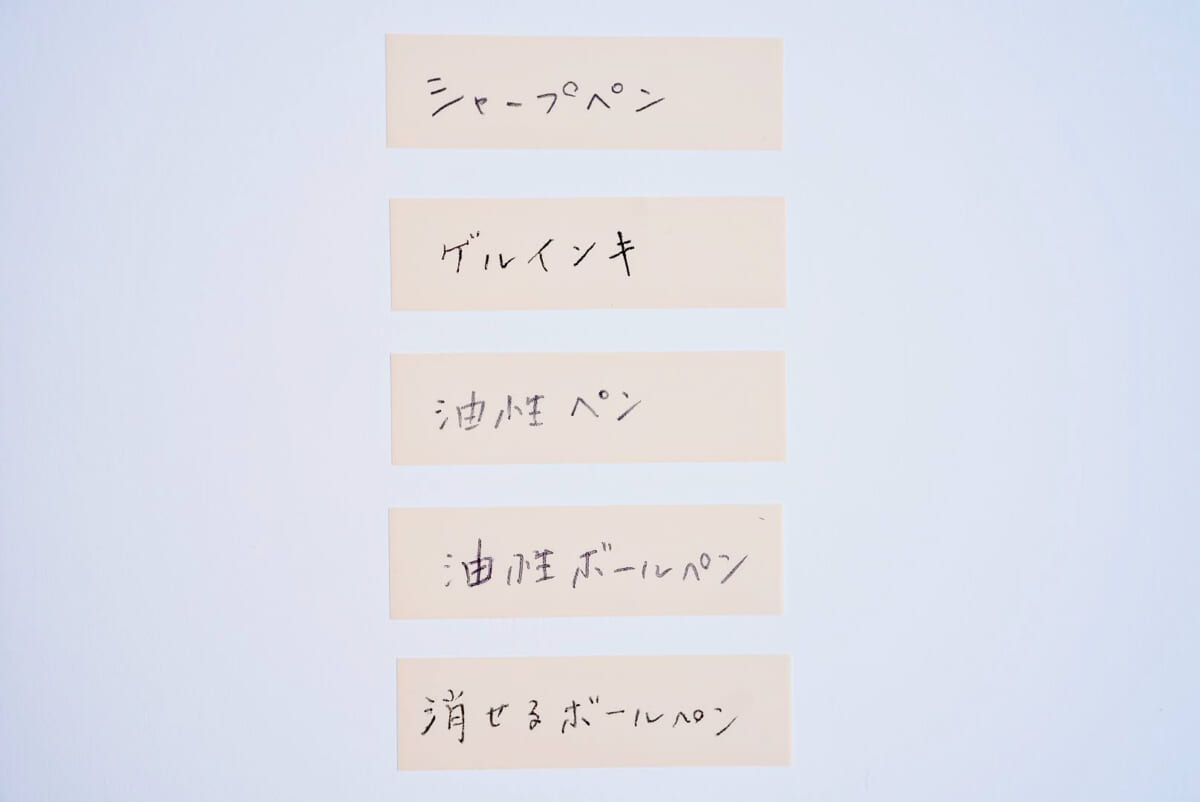

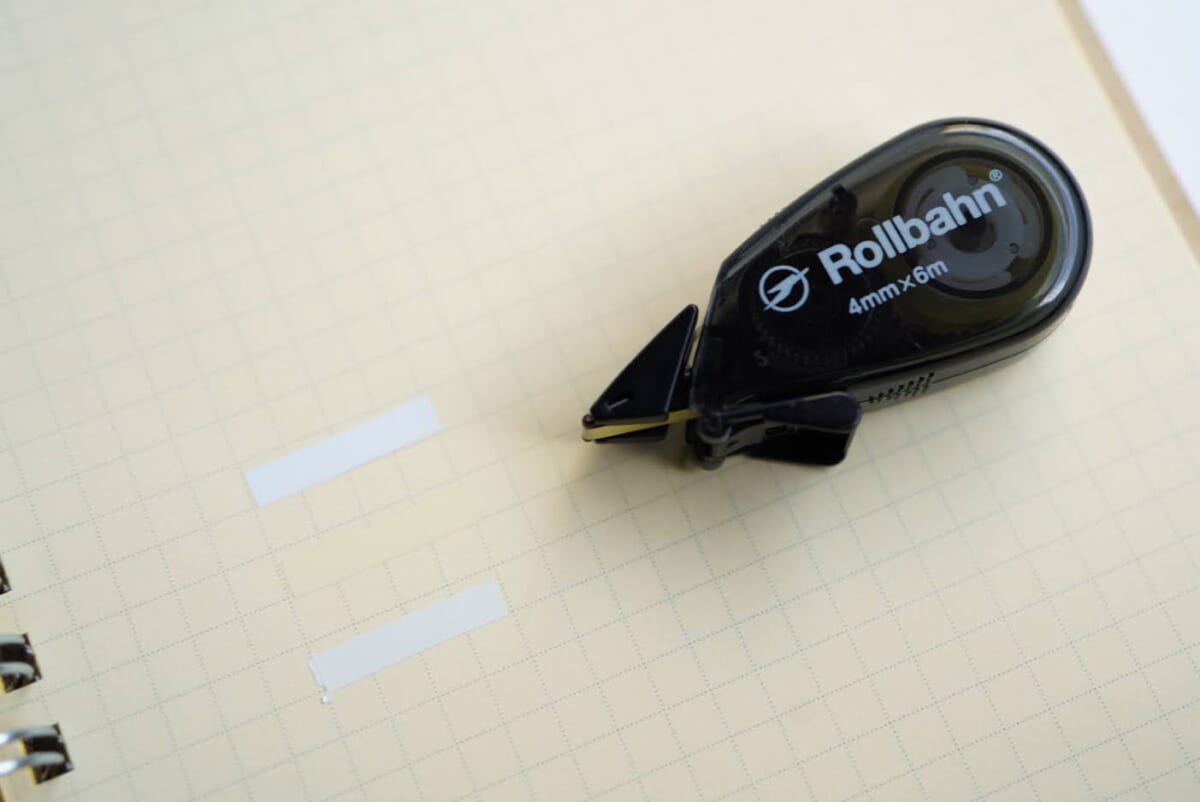

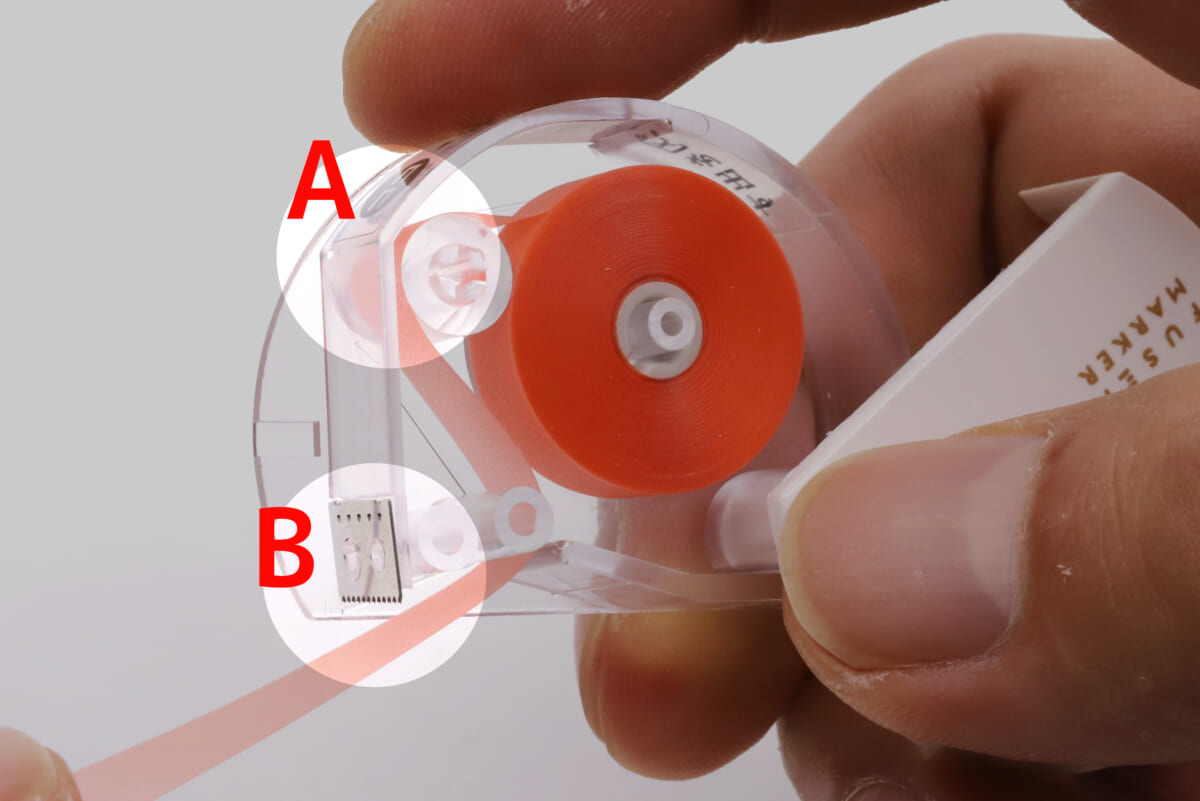

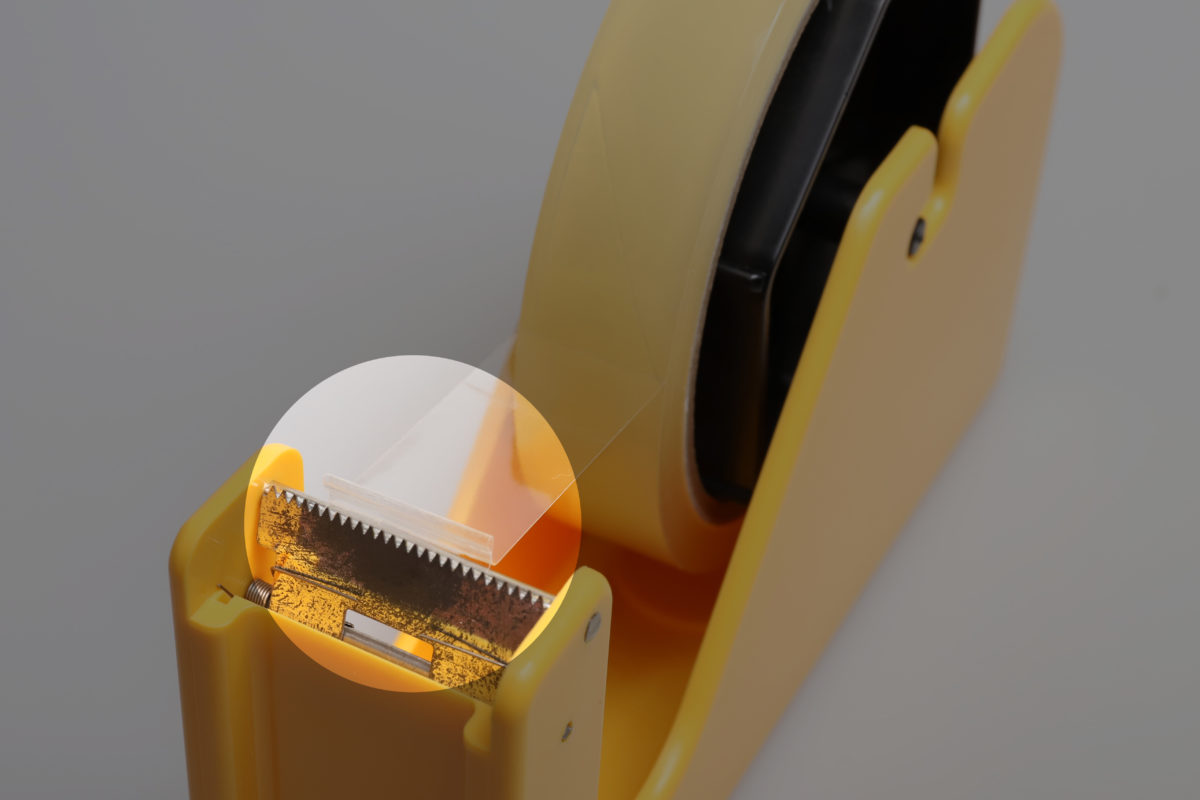

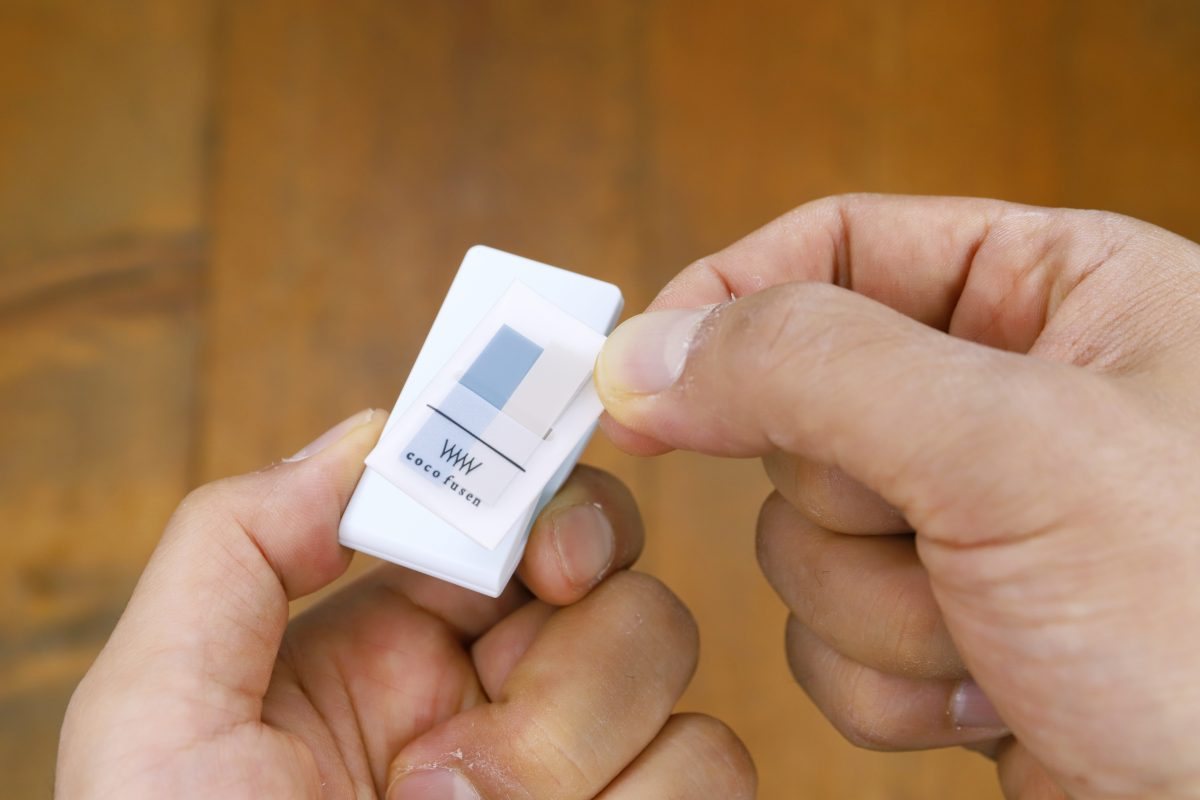

こちらはケース入りの5mm幅ロールふせんで、使いたい場所に好きな長さを切って貼って書き込むというもの。

スペース的には教科書などの空きスペースに直接書き込むほうが効率的だが、追記した部分が目立って分かりやすいというメリットがある。

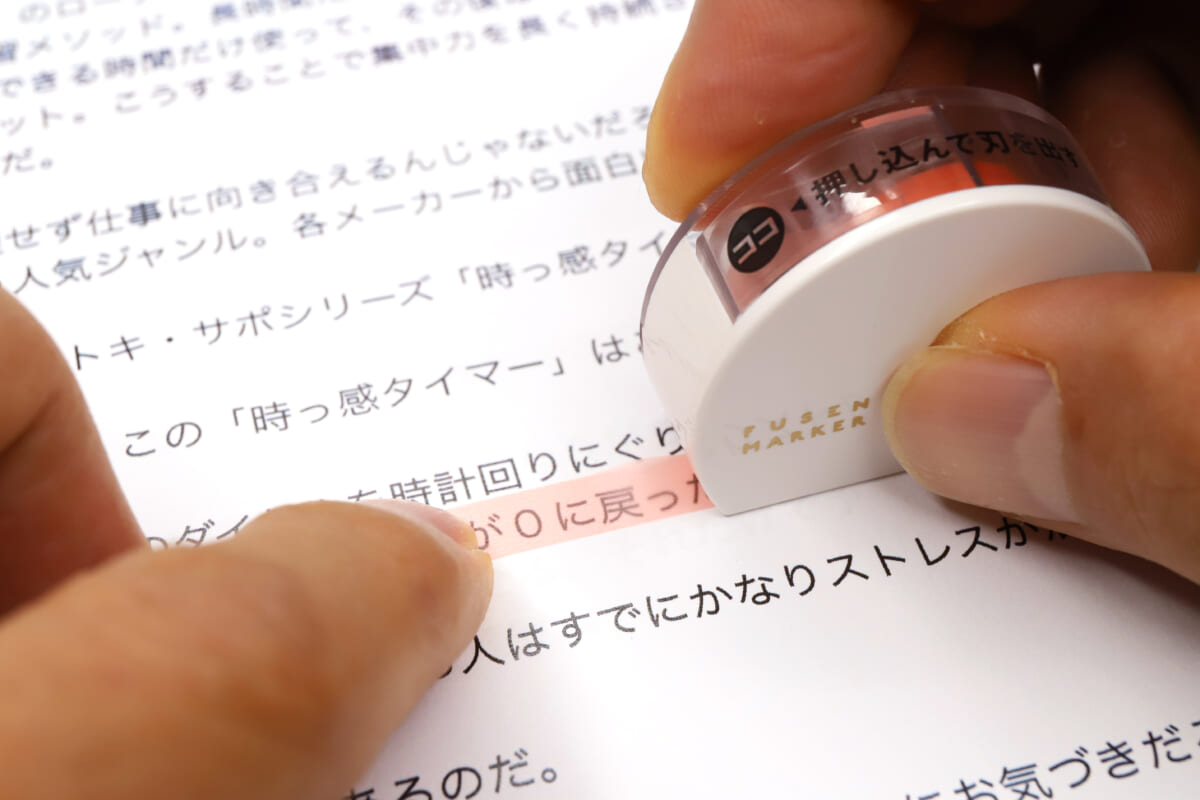

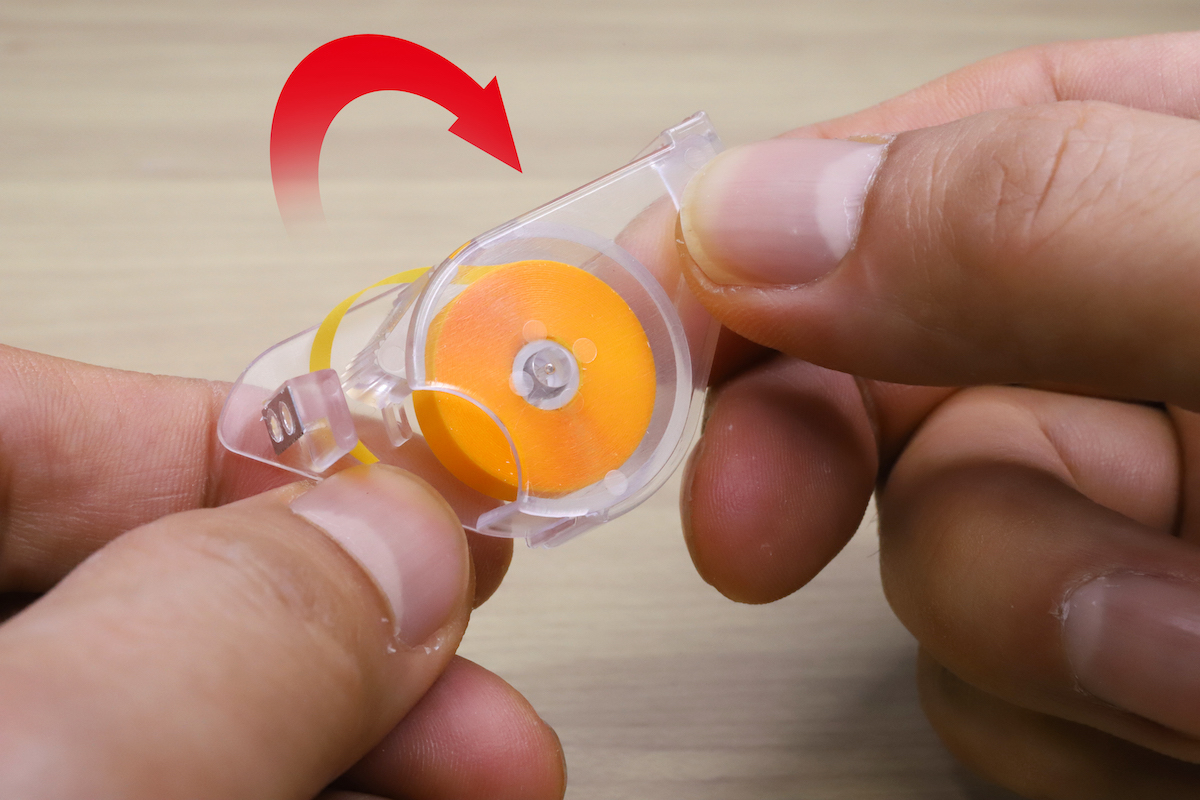

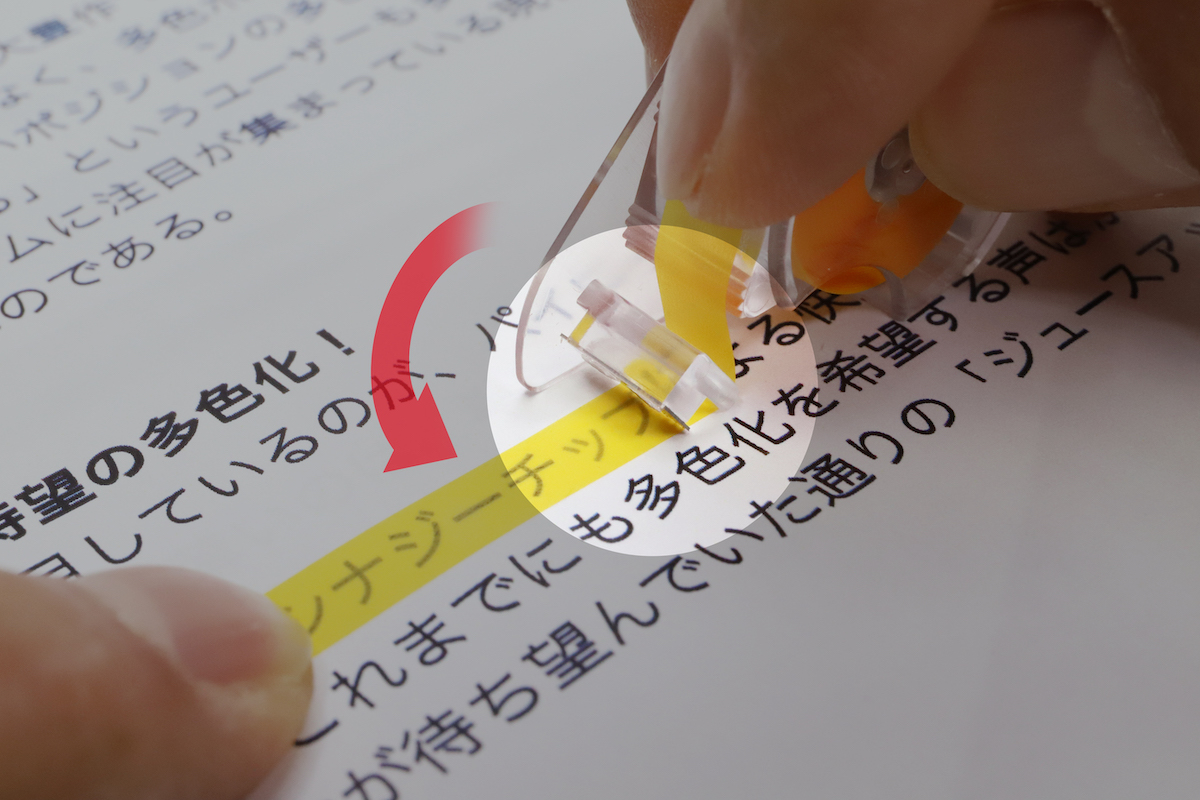

使う際には、ケース裏側のダイヤルを反時計回りに少し回すとまずシャッターが開き、そのまま回し続けるとふせんがにょろーっと飛び出してくる。使いたい長さまで出したら、開口上部にある刃に押し当ててサクッとカット。

ハードケース入りなので、ペンケースに入れておいてもふせん自体が汚れたり折れたりしないのは便利だ。

中のロールふせんは厚手のしっかりした紙質で書き込みやすく、まさにちょっとした情報を書き足すときやひと言コメントするときなどには使いやすい。

はかどる情報のマッピング

このシリーズのキモは、

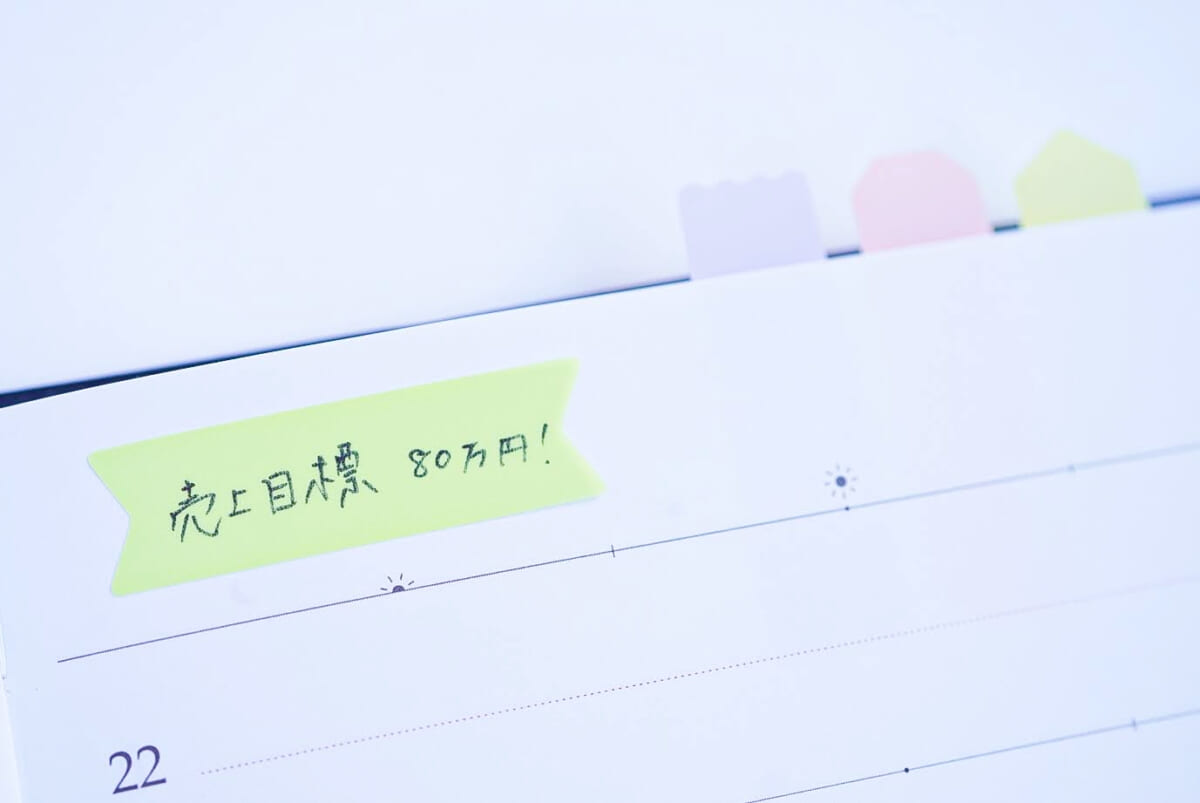

「必要な情報(学習内容)を」「必要な場所(内容に対応した教科書のページ)に」「まとめておく(ふせんに書き込んで貼っておく)」……ということに尽きる。

いちからノートに板書を取るより効率的にまとめられるので、後から見返しても分かりやすいのだ。

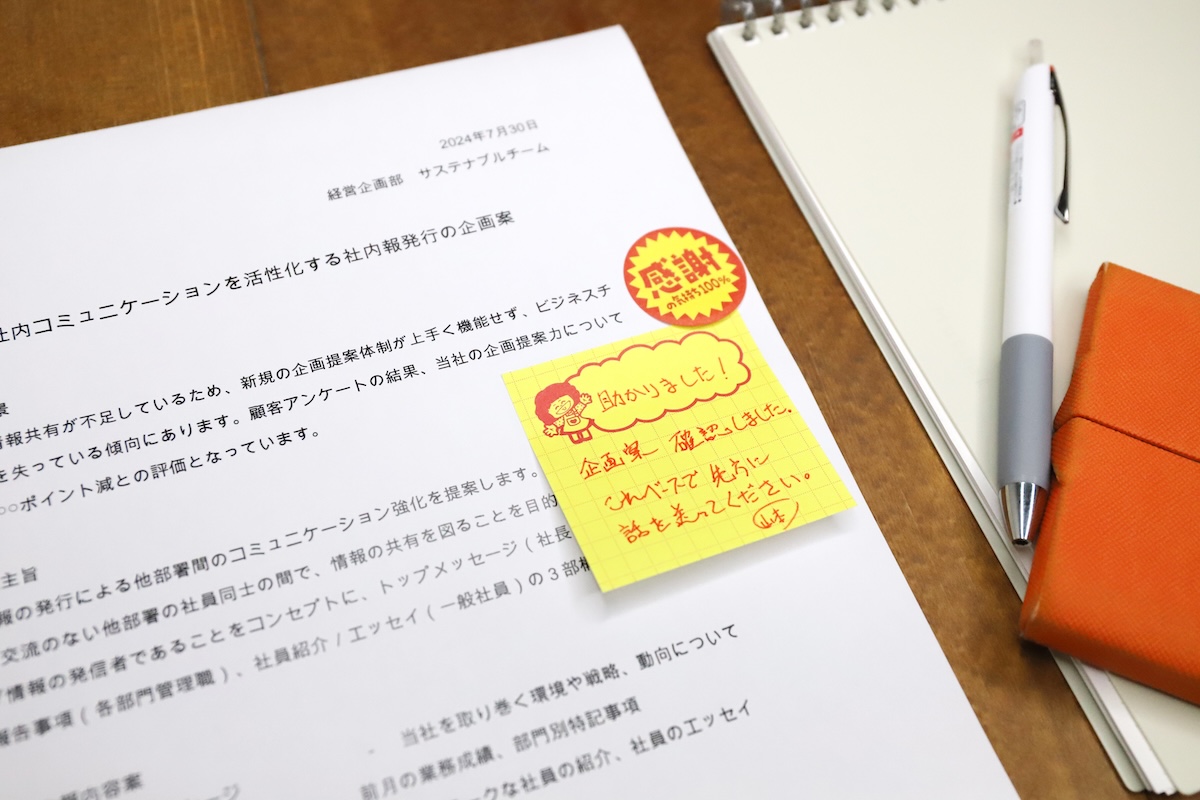

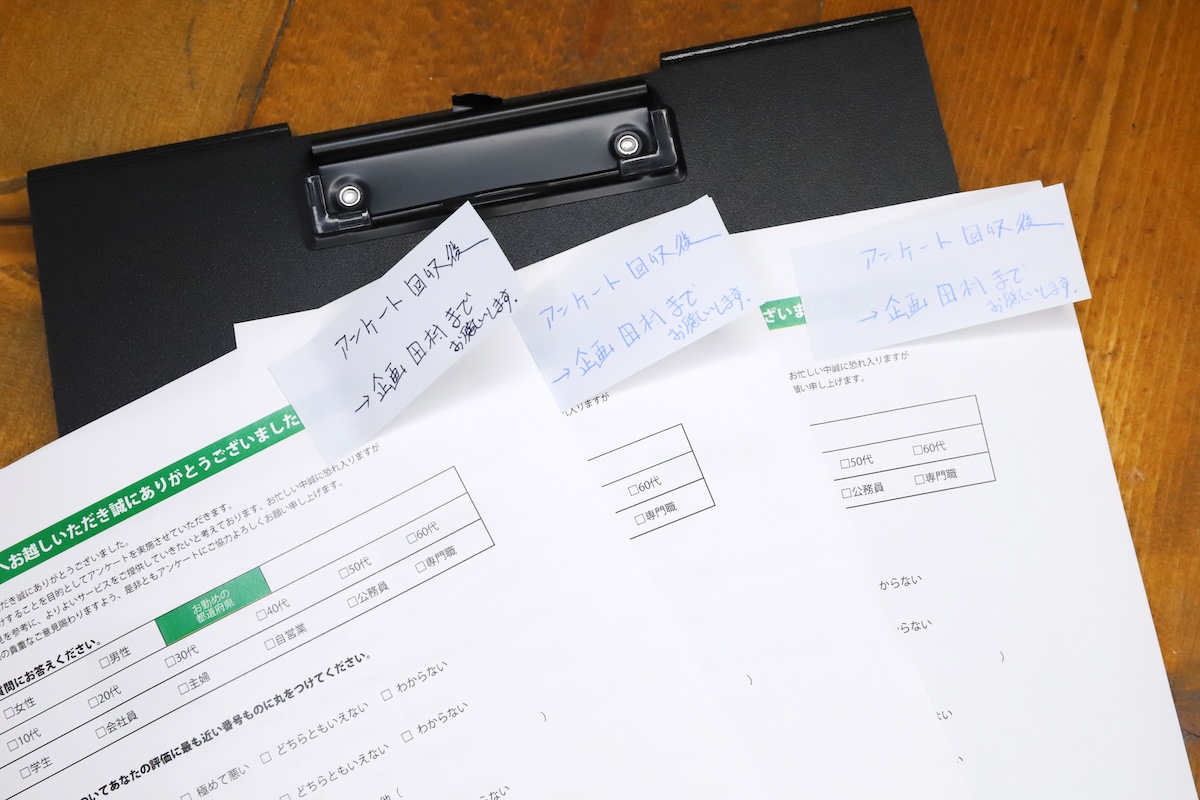

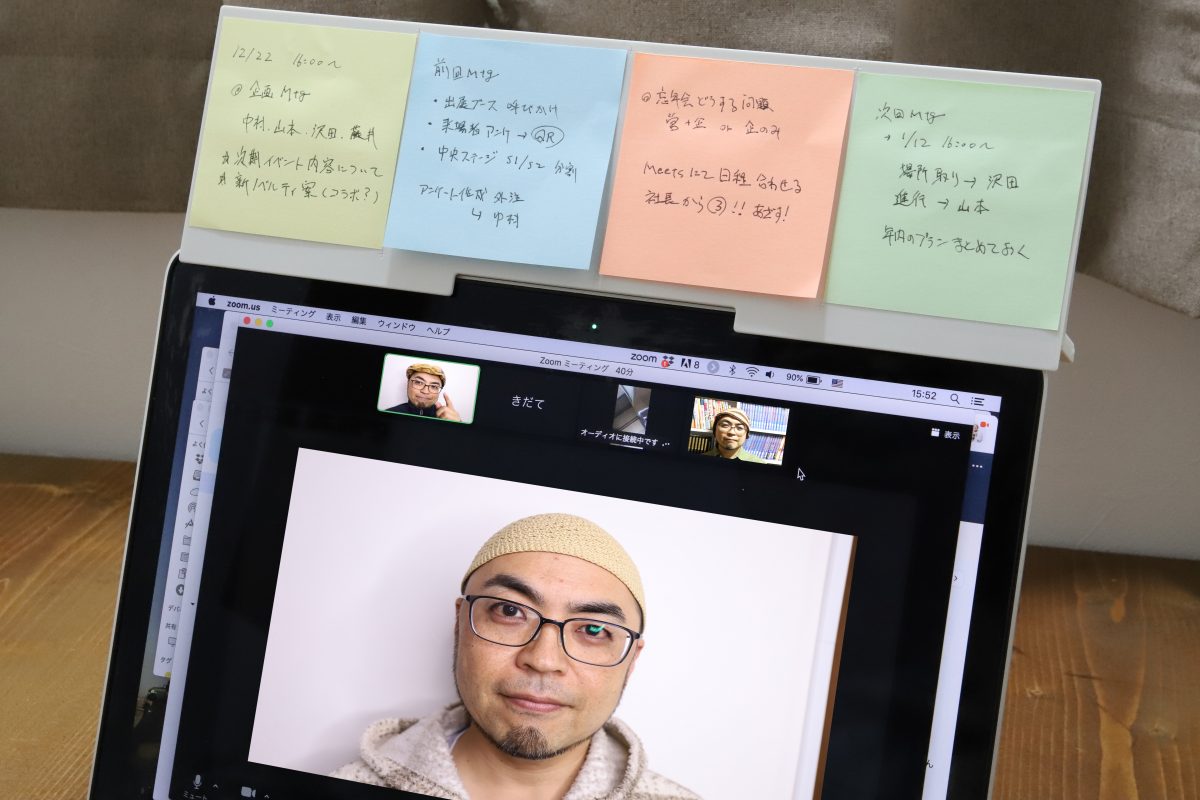

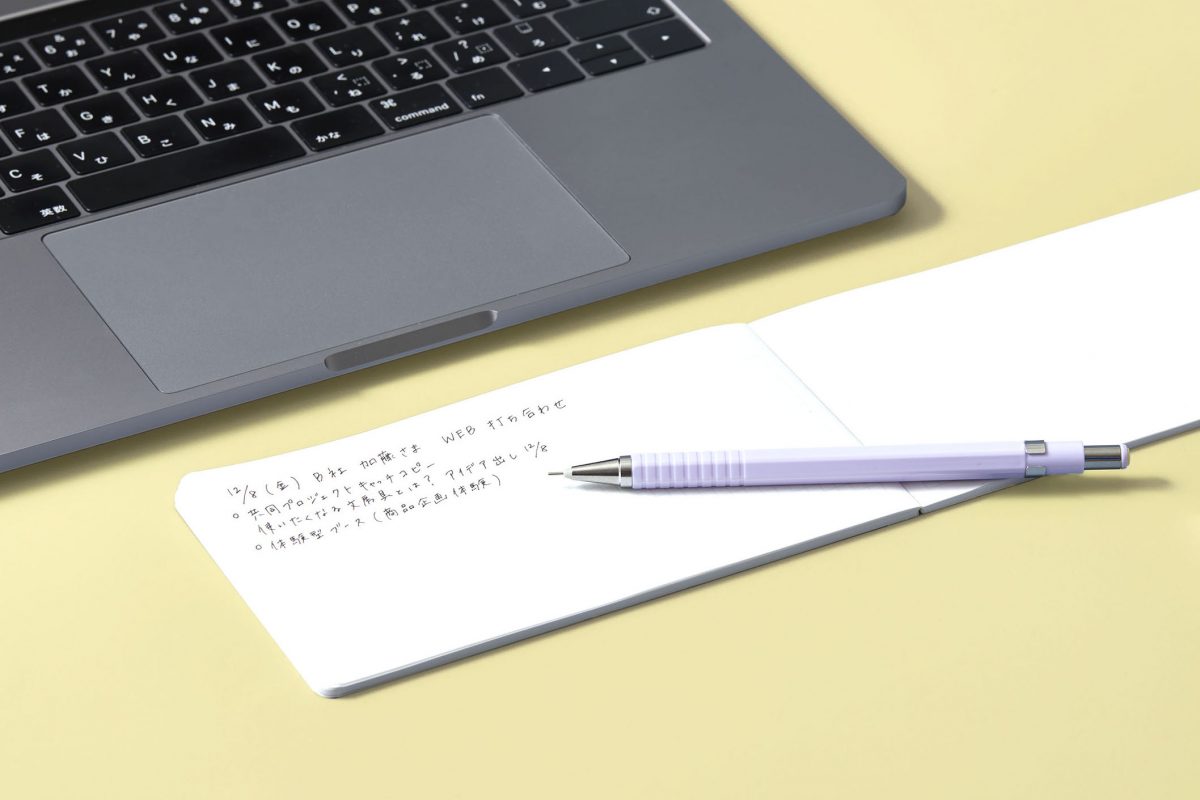

さらに言えば、「必要な情報を・必要な場所に・まとめる」のは、仕事でも役に立つメソッドと言える。

例えば、紙資料に打ち合わせで出た内容をノートふせんとロールふせんで書き込めば、適当な議事録よりもずっと分かりやすいし、間違いも少ないだろう。

アイデア次第では他にいくらでも使い方がありそうだし、「学生の勉強道具だから」とスルーするのはもったいないと思う。

The post 教科書がノートになる?「板書ゼロ時代」にコクヨの「メモ勉」ツールが大活躍の予感 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.

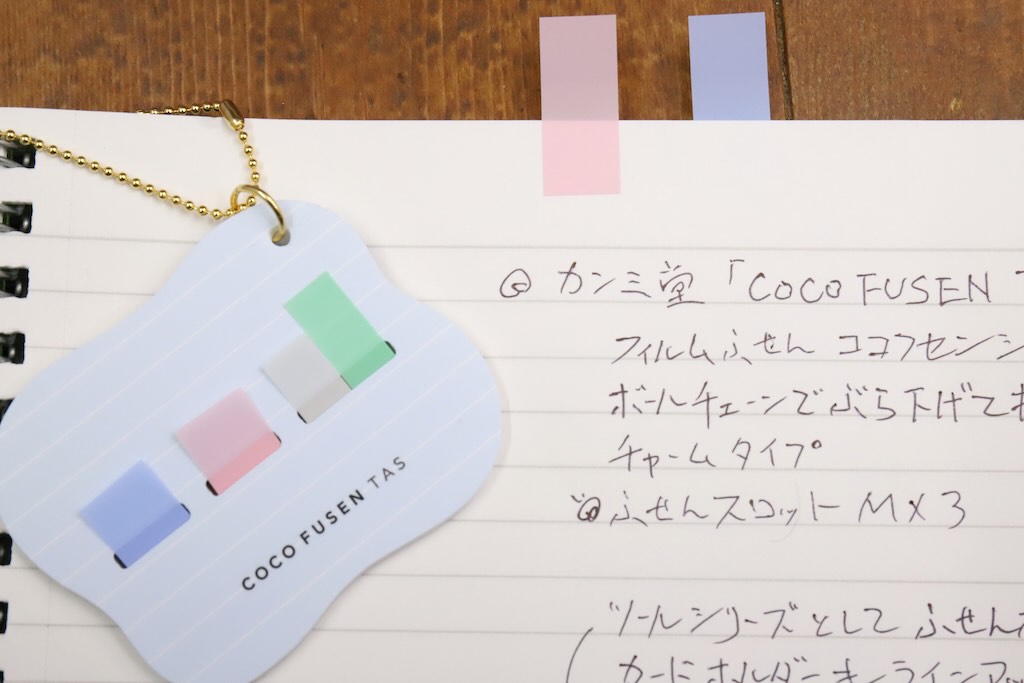

それ使っているよ!という方いらっしゃいますか!?

それ使っているよ!という方いらっしゃいますか!?