大阪府門真市と言えば、パナソニックの本拠地。この敷地内に新設された「Culture Base.」(以前は社食棟だったらしい)に招かれた取材班は、「電池=EV用充電器」と「電気=スポット照明」の(ちょっと先の)明るい未来とご対面したのだった!

お悩み解決型EV充電器、参上!

「はい、この中でEVもしくはPHEVに乗っている方は……あ、いらっしゃらない。日本でのEV普及率ってそんなもんです(笑)」とユーモアを交えて話す福々しい御仁こそ、パナソニックでEV用充電器の企画を担当する田中政行課長である。

ご指摘の通り「2035年にはすべての新車を電動化へ!」と政府の掛け声はあるものの、その進展が肌身に感じられることは少ない。事実、2024年新車販売における日本のEVやPHEV普及率はわずか2%。9%の米国、33%の欧州、38%の中国の背中は遠くなるばかりだ。

それでもクルマの未来は電池にある。燃費に比べ電費に優れる、環境性能が高い、有事の非常用電源にも使えるからだ。パナソニックでは2010年からEV、PHEV用普通充電器を手掛けており、もっとも手ごろな「EVコンセント」製品においては市場をほぼ占めているという。

「まだまだ、とは言いながらも、街中ではプリウスをはじめとするHVや三菱アウトランダーなどのPHEVはよく走っていますし、日産のリーフやサクラ、テスラなどのEVも見かけるようになってきました。そんな現ユーザーにもお悩みがありまして、たとえば『満充電まで時間がかかりすぎる』とか『車載充電ケーブルの出し入れが面倒』『充電器の仕様が設置場所の実態に合わない』。それらをまるっと解決するのが今回の新製品なのです!」と田中さん。

お悩み解決型EV用充電器「ELSEEV hekia S」2025年モデルの特長は以下の3点。

1.本体とコネクタホルダを別体に……これまで充電器本体と一体だったコネクタホルダを分離したことで設置自由度を向上!

2.4.8kWhモデルを追加……普及している3kWhモデルに比べ出力をUPさせ、充電時間を約35%短縮!

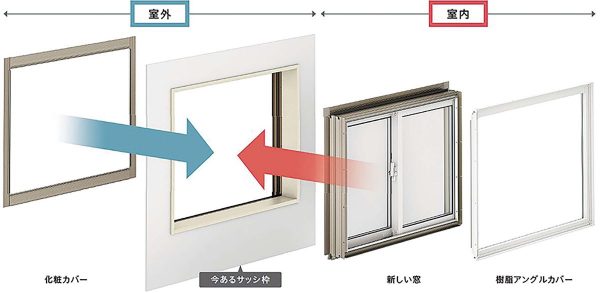

3.リニューアルも簡単……3kWhから4.8kWhへのリニューアルは本体(場合によりブレーカーも)交換でOK!

特に家庭用ユーザーからの「充電って、思ったより時間かかるのよねえ~」という声は切実で、たとえば~夜遅く仕事から戻ったパパのEVを翌朝の保育園送迎に使ったら残量が残り少なく、出先で立ち往生しないか心配! なんてお悩みは「あるある」だそう。このあたりがEV乗り換えへの心理的なハードルとなっている。

そこで充電器の出番! もっとも一般的な3kWhを出力が倍の6kWh充電器に換えれば単純に充電時間は半分になるが、この場合、宅内配線も6kWhに対応するタフ仕様にする必要がありかなり大掛かりな工事となってしまう。しかしその中間の4.8kWhなら本体の交換のみ(ブレーカー交換が必要な場合もある)で充電時間を約35%短縮できるのだから、「だったらウチもやっちゃう⁉」となること間違いなし!

「複数の充電器を設置するため左右間隔を詰めたい」「右側ホルダだと左利きには使いづらい」といったお悩みに対してはコネクタホルダ別体化で応え、充電ケーブルの長さ変更も実現(前モデルは5mのみ)。充電器をふたつ取り付けできるポールの開発は、EVやPHEVなどのクルマ2台に1ポールで対応するためだ。これってシンプルだけど“患部によく効く!”改良なんだなあ~。

「日本の普及率が低いことを伸びしろがあると捉えています。ビリビリ、いやバリバリ「ELSEEV hekia S」の応援よろしくお願いします!」と鼻息荒い田中さんでした。

そのオフィス、照明で「あかぬけ」ちゃえ!

お次は明かりだ。

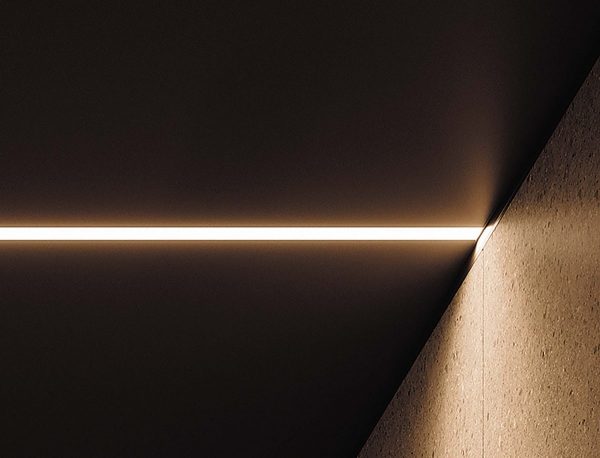

「照明は場の印象や雰囲気を変えることができる手段であるため、近年特に採用事例が増えています」。そう語るのはパナソニック ライティング事業部でオフィスライティング「TOLSO」の商品企画を担当する上田泰佑さんだ。

この日お披露目された「TOLSO+ BeAm Free」(トルソープラス ビームフリー)はそんなイマドキの明かり最前線と言えるだろう。なにしろ上田さんご自身「今までにないスポットライトです!」と、まるで久米宏のように宣言するのだから。

スポットライトは対象物をピンポイントで照らしより魅力的に見せる照明器具で、これまで主に店舗照明として使われてきた。しかし近年オフィスでの採用が増えている。背景にあるのはエリア分けされたフリーアドレスオフィス=ABWオフィスの増加だ。ABWとはアクティビティ・ベースド・ワーキングオフィスのことで、目的ごとにエリアを分けて構成されるオフィス空間である。

ABWオフィスではスポットライトなどを活用した照明の種類、照度によるメリハリがシームレスにエリアを分ける。他方、中心部が集中的に明るいスポット照明の特性上、目が疲れやすいという意見もあった。え、オフィスには不向きなの?

「スポットライトは光の均斉度(きんせいど)が低いため中心と周辺の明るさムラが大きく、実際、目が疲れやすいとも言われていました。そうしたオフィス導入における障壁を打破したのが「TOLSO+ BeAm Free」なのですよ!」と上田さん、照明のようにアツく語ります。

目が疲れやすいお悩みに対しては、従来品「TOLSO」に比べ約3倍の均斉度をもたせデスクなど作業面を広く照らすように。

また「弁当箱みたいな電源部がデカいし視覚的にもちょっとなあ~」とのお声に対しては「やればできるじゃん!」(っていうか最初からやってよ!)の電源一体型を実現。

さらに配光角度を変えられる「BeAm Free」機構によって狭角度~広角度まで自在なライティングが可能だ。

ここだけの話だが、実は「TOLSO+」となって威力を発揮したのがコスパ。

従来製品より広角度を照らせるため、2席を1台でまかなえるようになった。つまり設置台数を半減させられるから、イニシャルコストだって最大半減(どっかのスマホの宣伝みたいだが・笑)というわけ!

昨今、企業においては社員=人財との認識が高まり、いかに優秀な人材にアプローチしうるかが課題となっている。その意味でも、スポットライトでめりはりのある「あかぬけたオフィス空間」「働きたくなるオフィス空間」を整えるニーズは高い。明かりが果たす役割は大きいのだ。

大阪万博、昭和100年、ちょっと先の未来

ここわずか数年で、移動も働き方も大きく変わった。むろんその撃鉄はコロナショックだ。今年は昭和100年でEXPO70から55年目、二度目のバンパク絶賛開催中の2025年である。パナソニックが手掛けるEV充電器の刷新とあかりによる快適オフィスの提案は万博みたいな空想的未来ではなく、ちょっと先行く利便への水先案内となるはずだ。

パナソニック

EV・PHEV用充電設備「ELSEEV」

電源一体型スポットライト「TOLSO+ BeAm Free」

The post ありそうでなかった!パナソニック本拠地で新EV充電器&新スポットライトが示した、電池と電気のちょっと未来 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.