一家5人分の自転車が玄関ポーチを占拠するさまに辟易。

べつに誰に頼まれたわけでもないのに、突如ひとり勇み立ったDIY父ちゃんによる気まぐれチャレンジのドキュメント…。

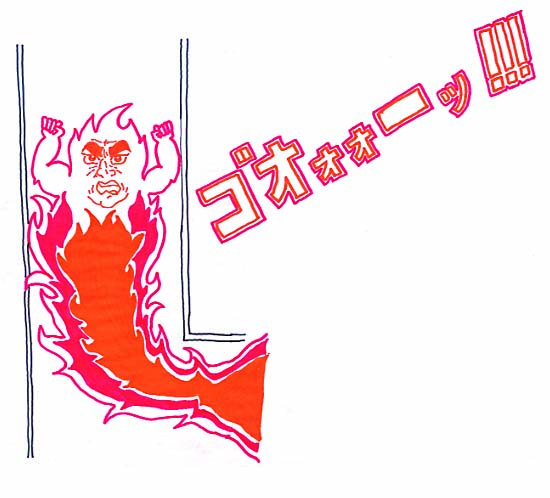

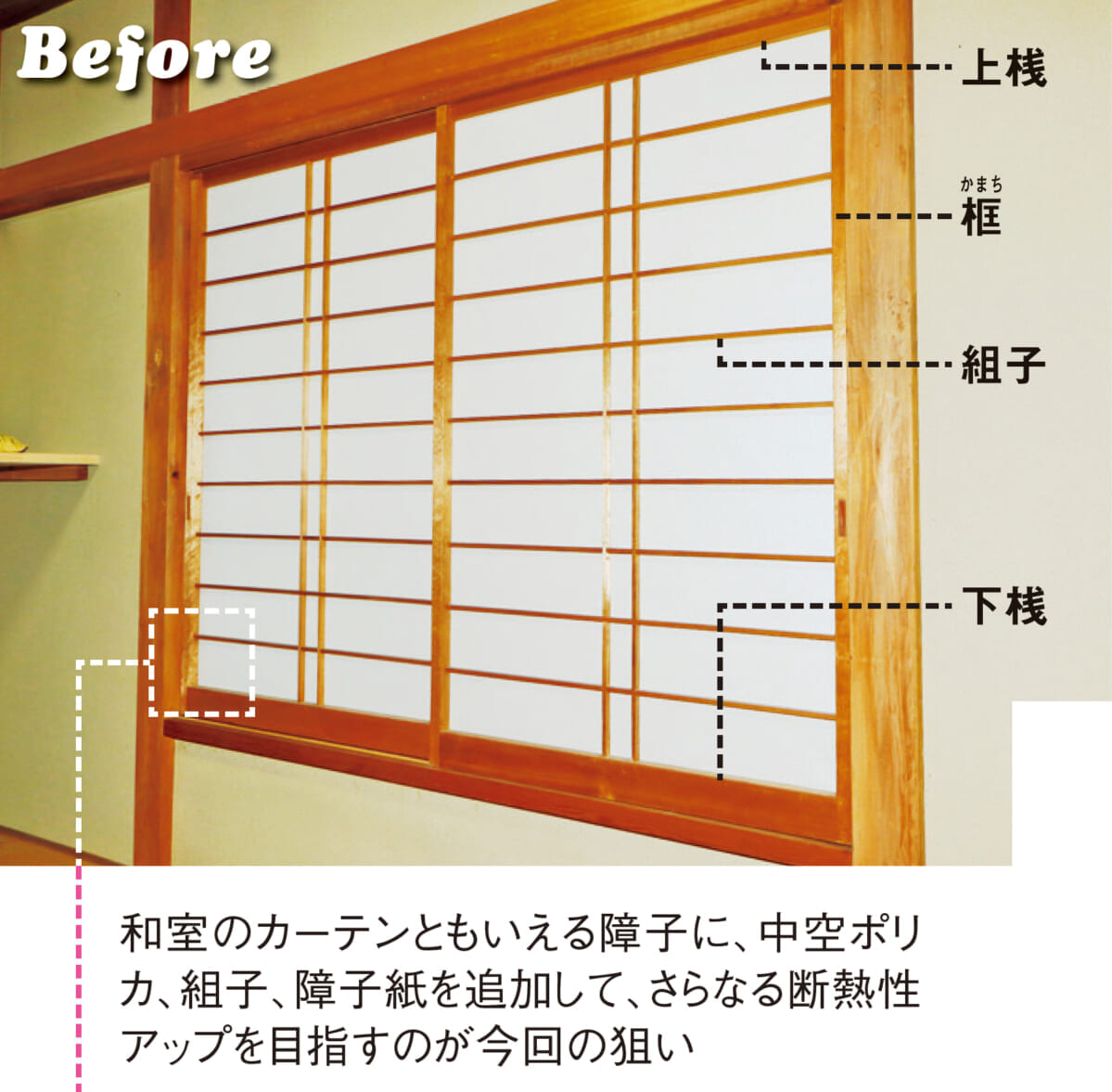

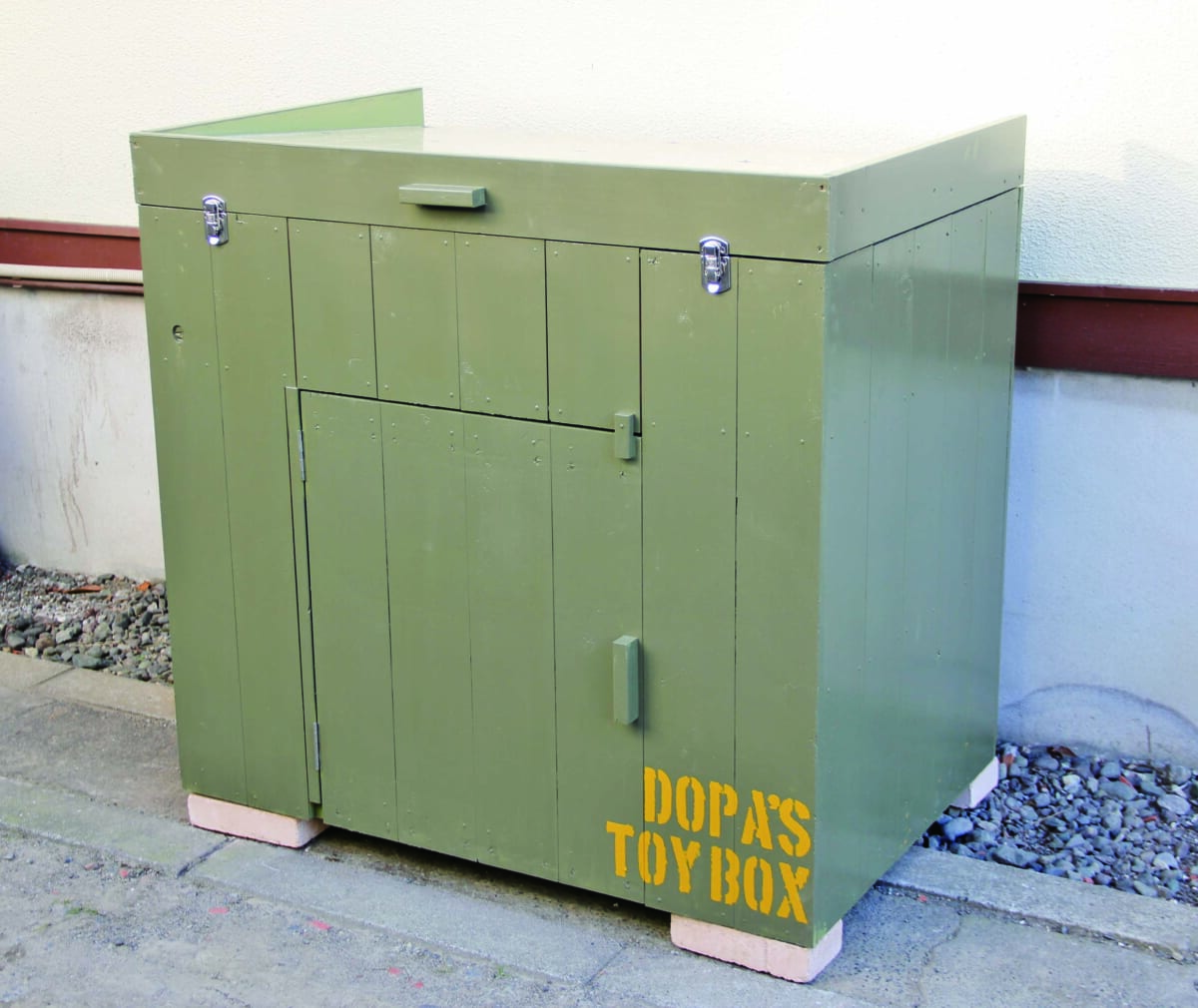

Before

After

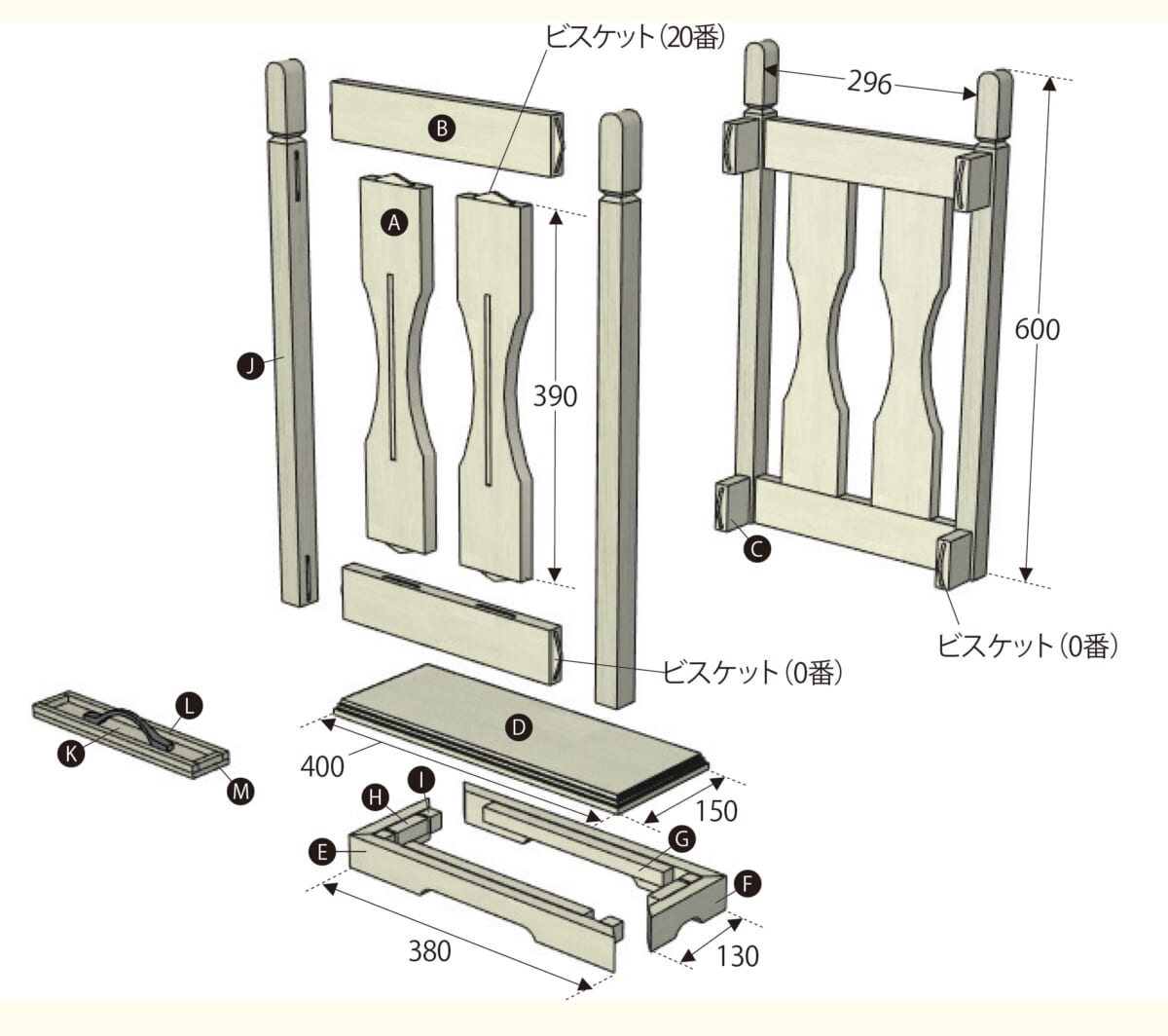

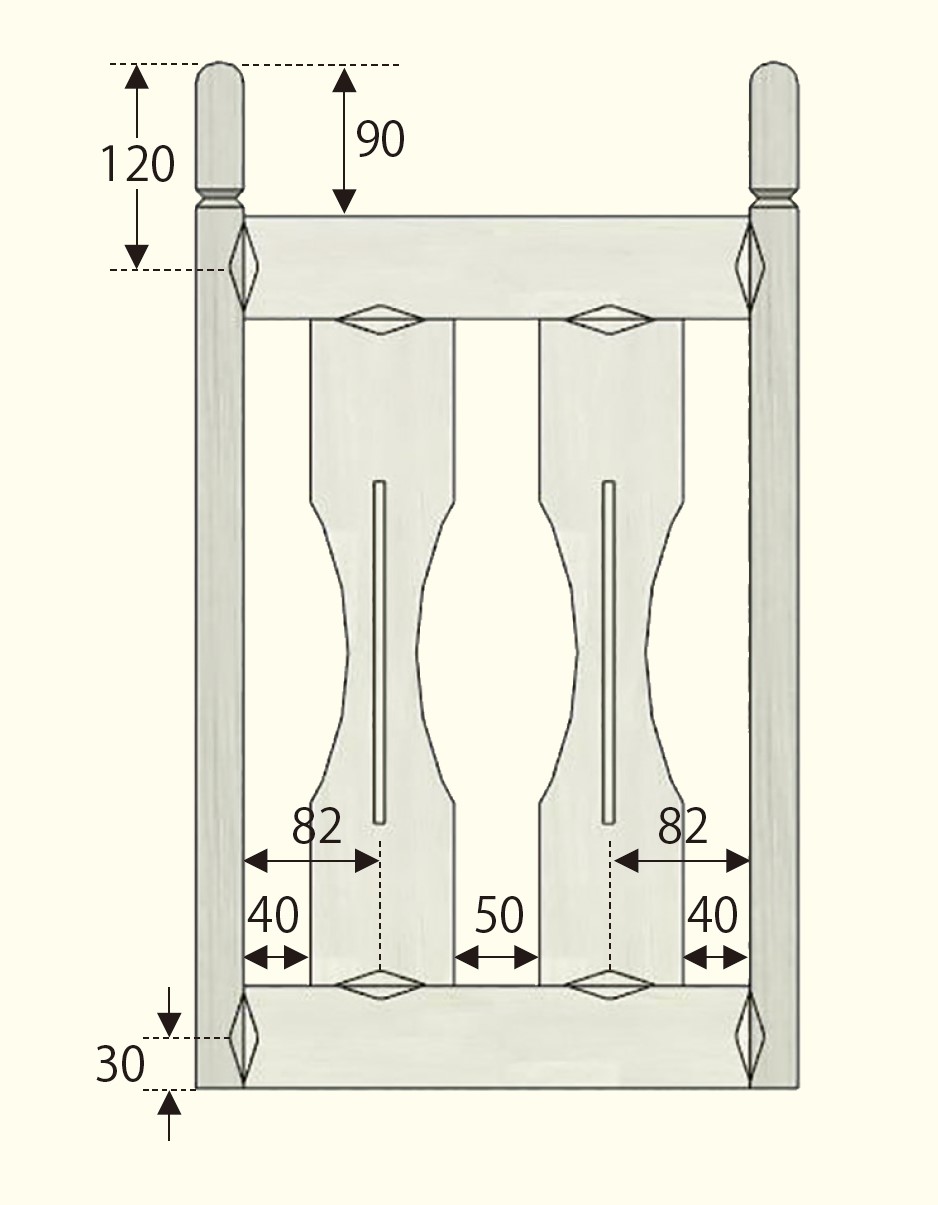

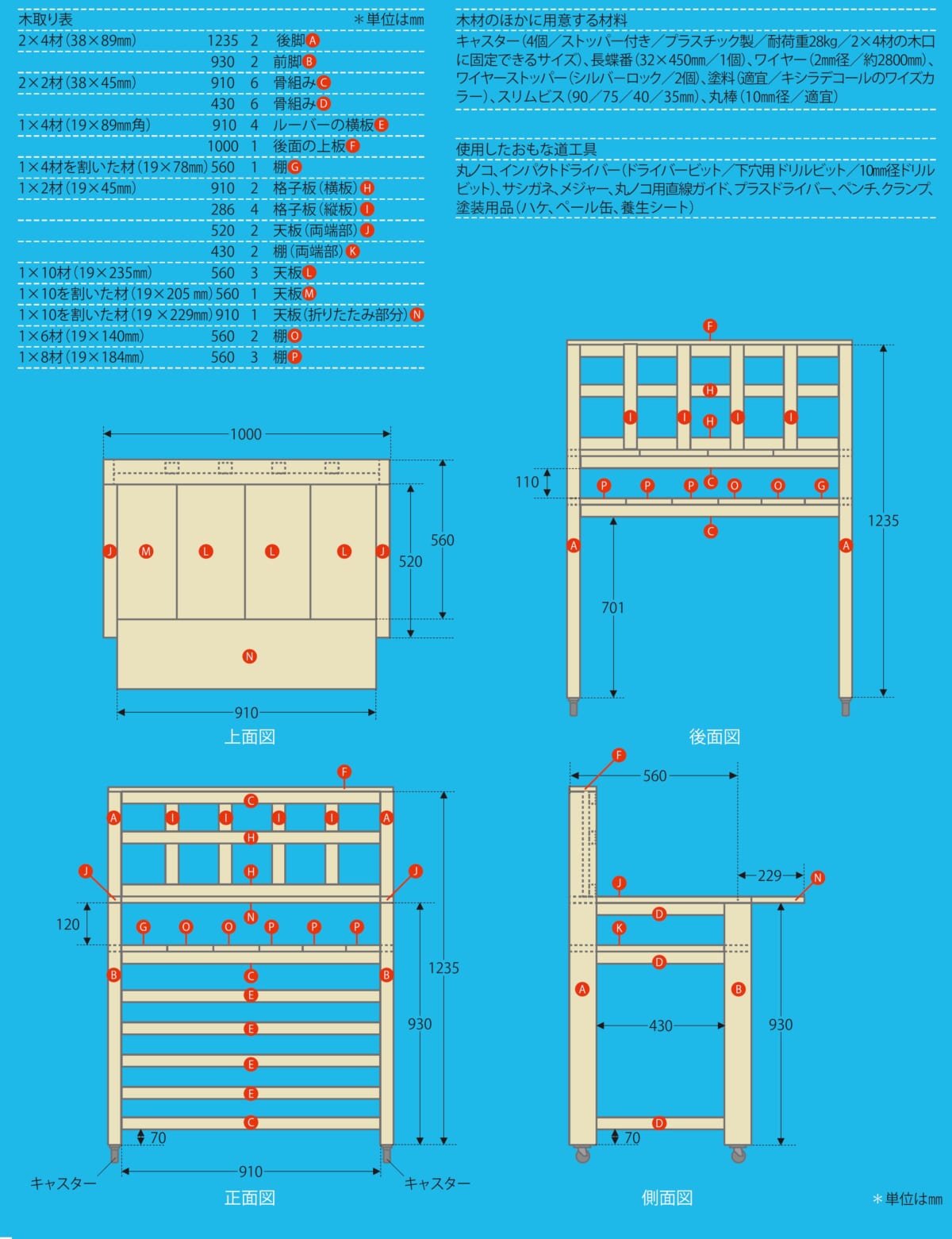

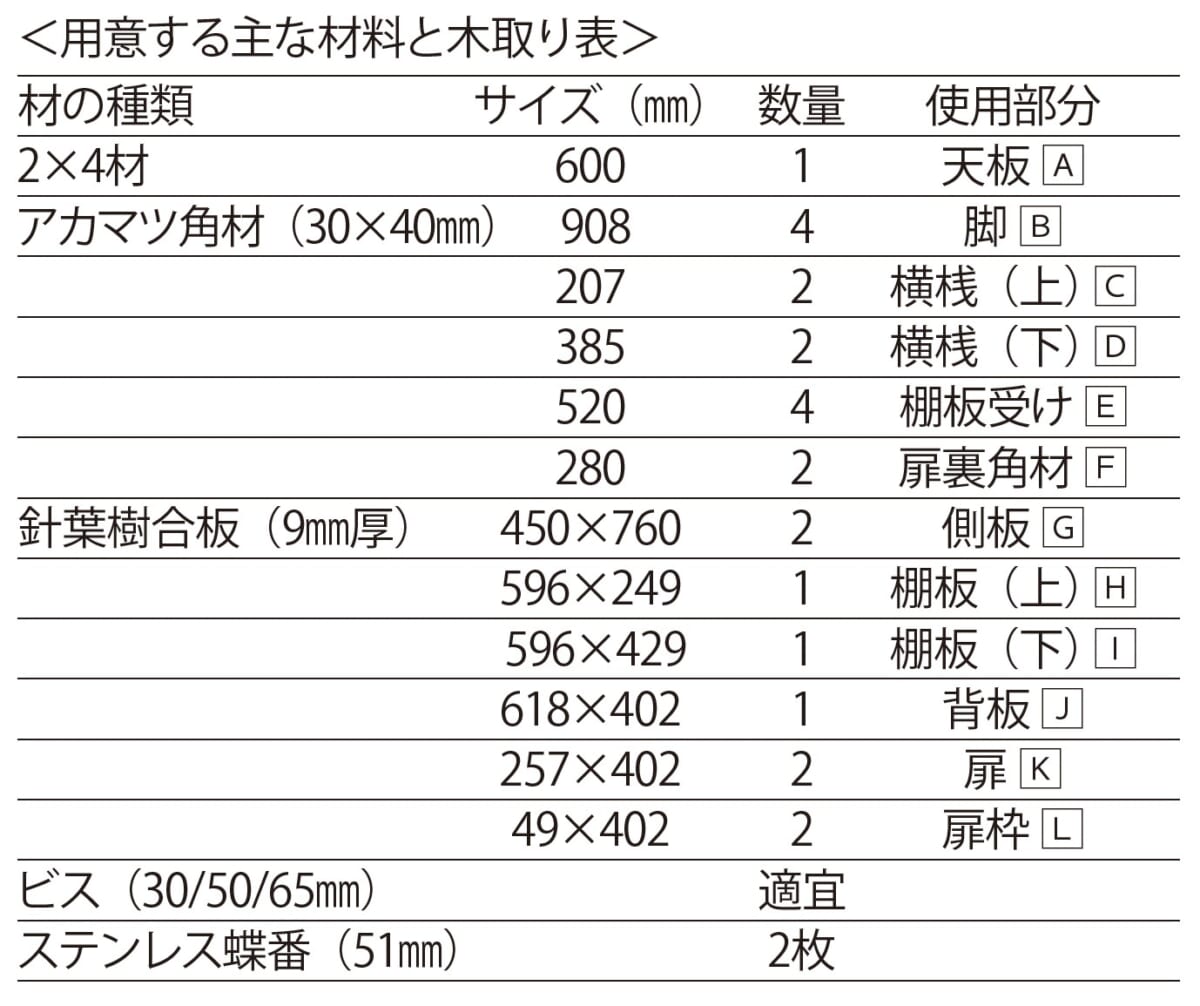

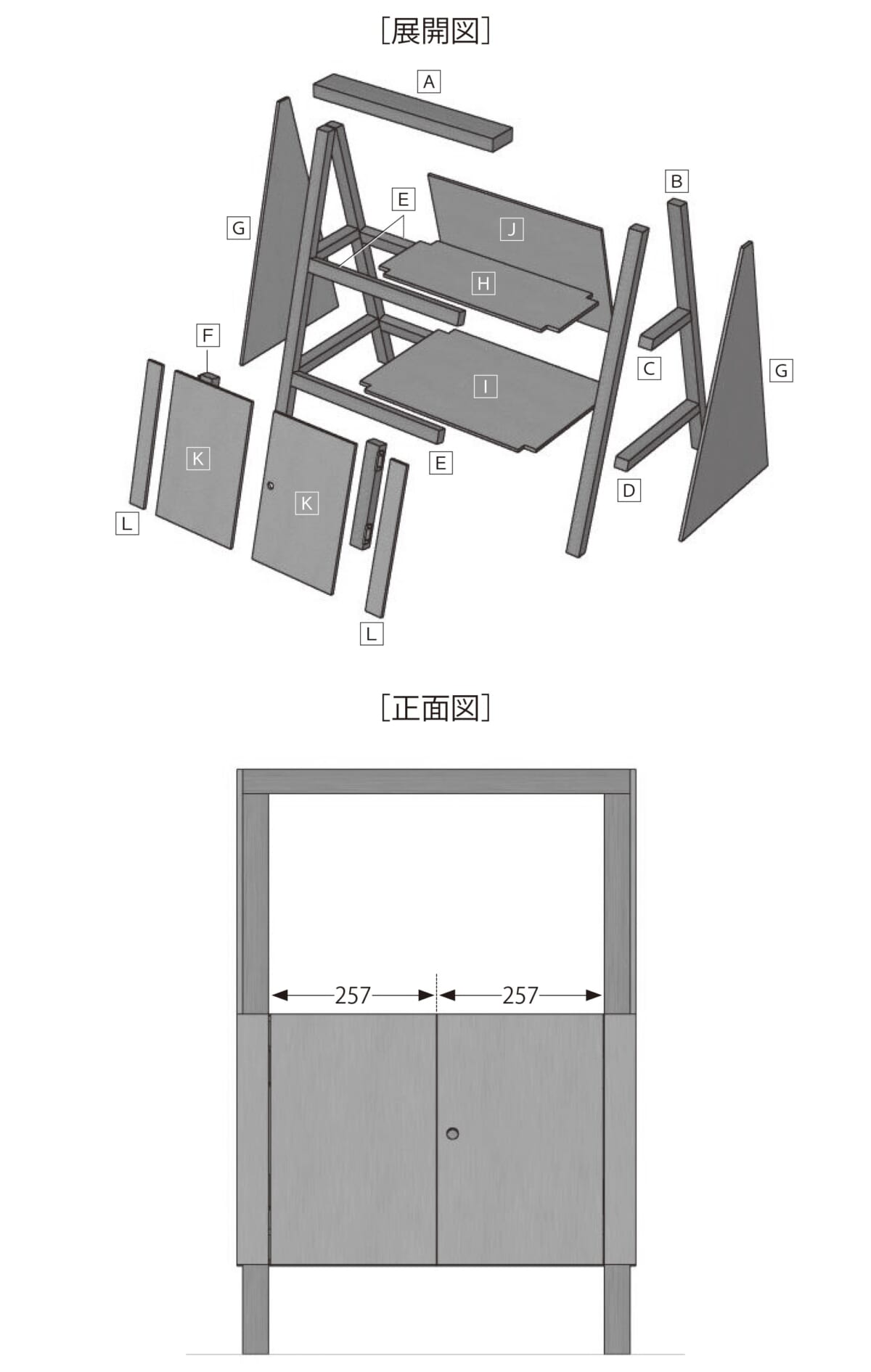

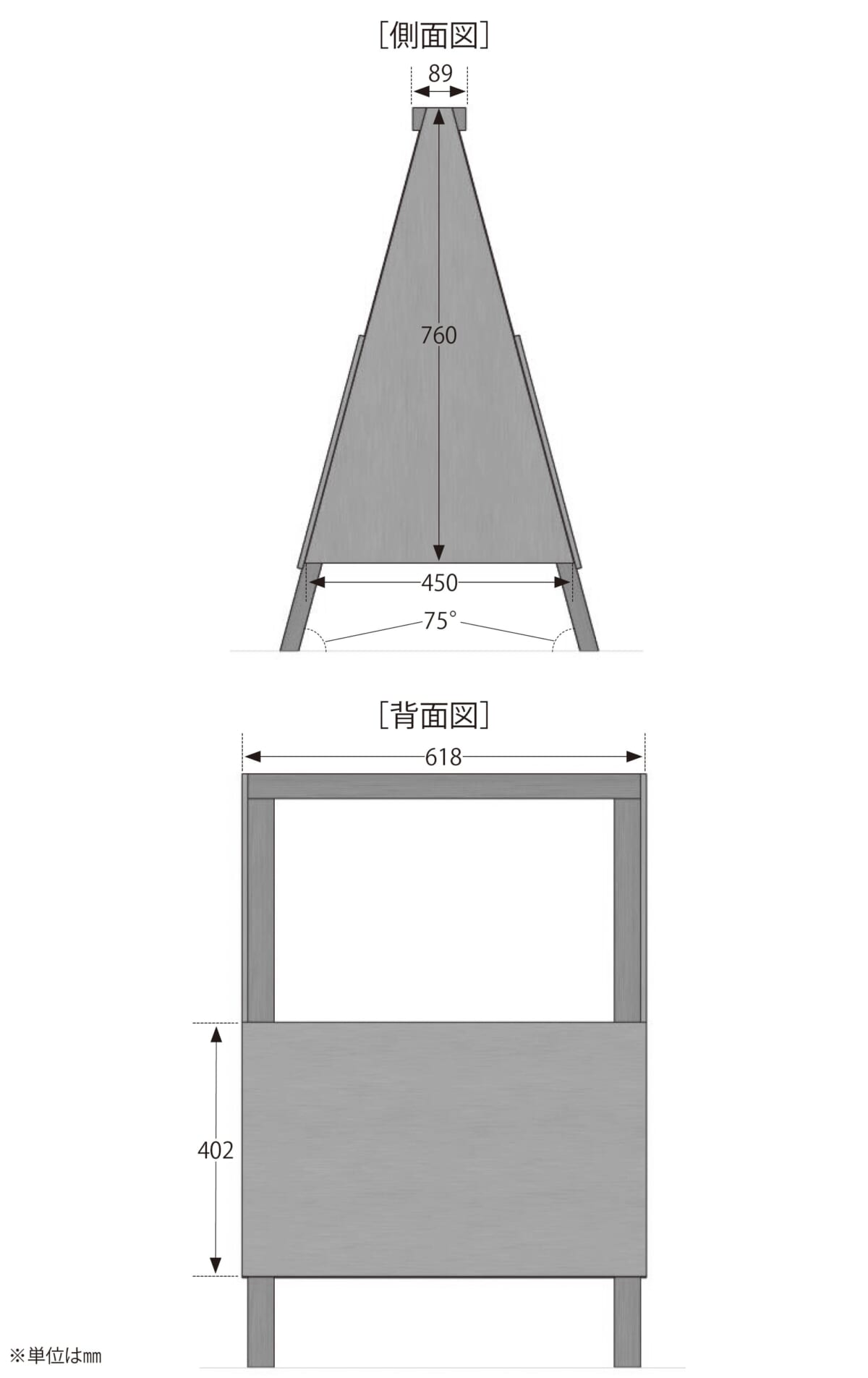

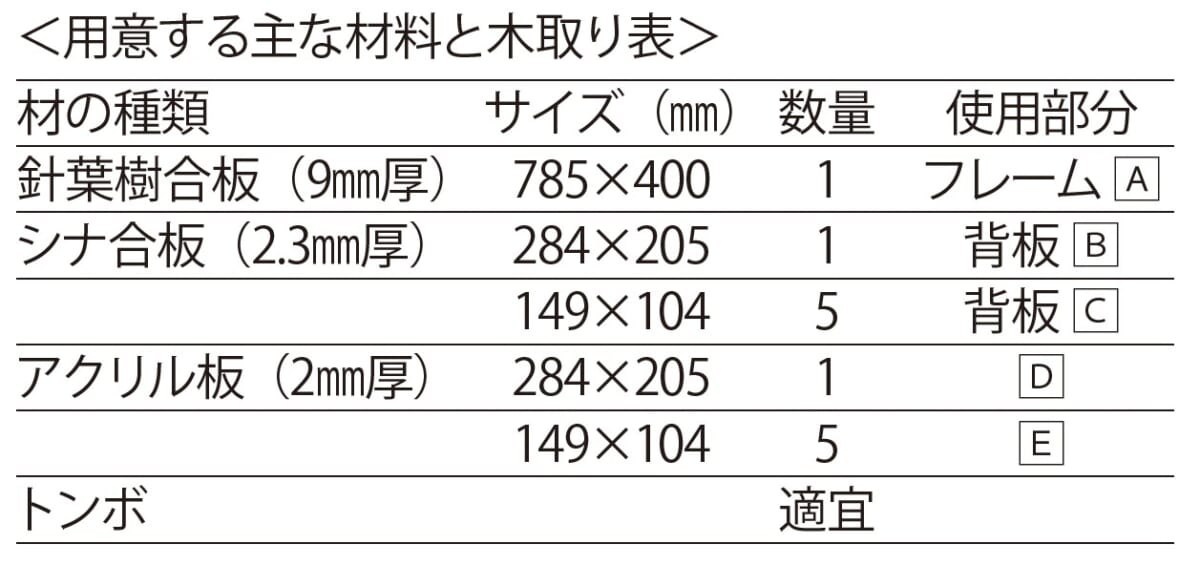

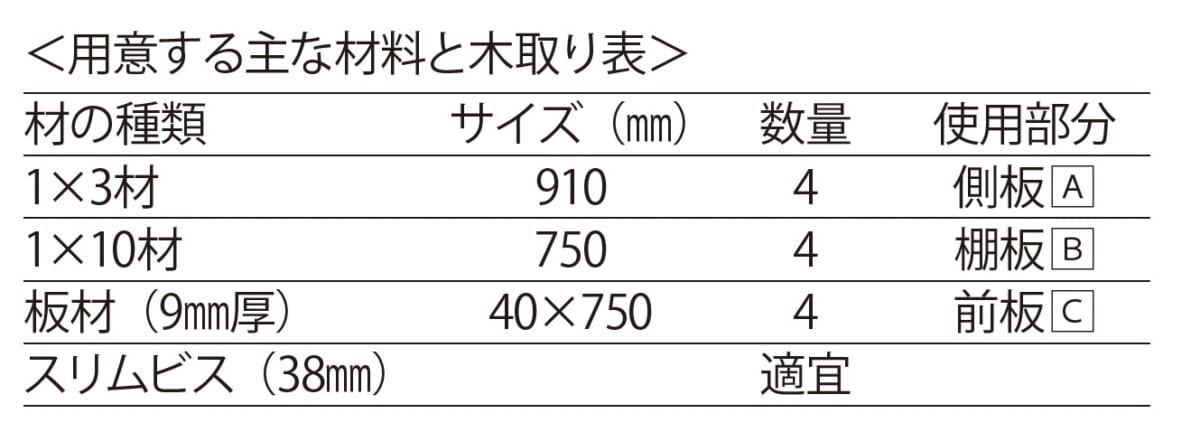

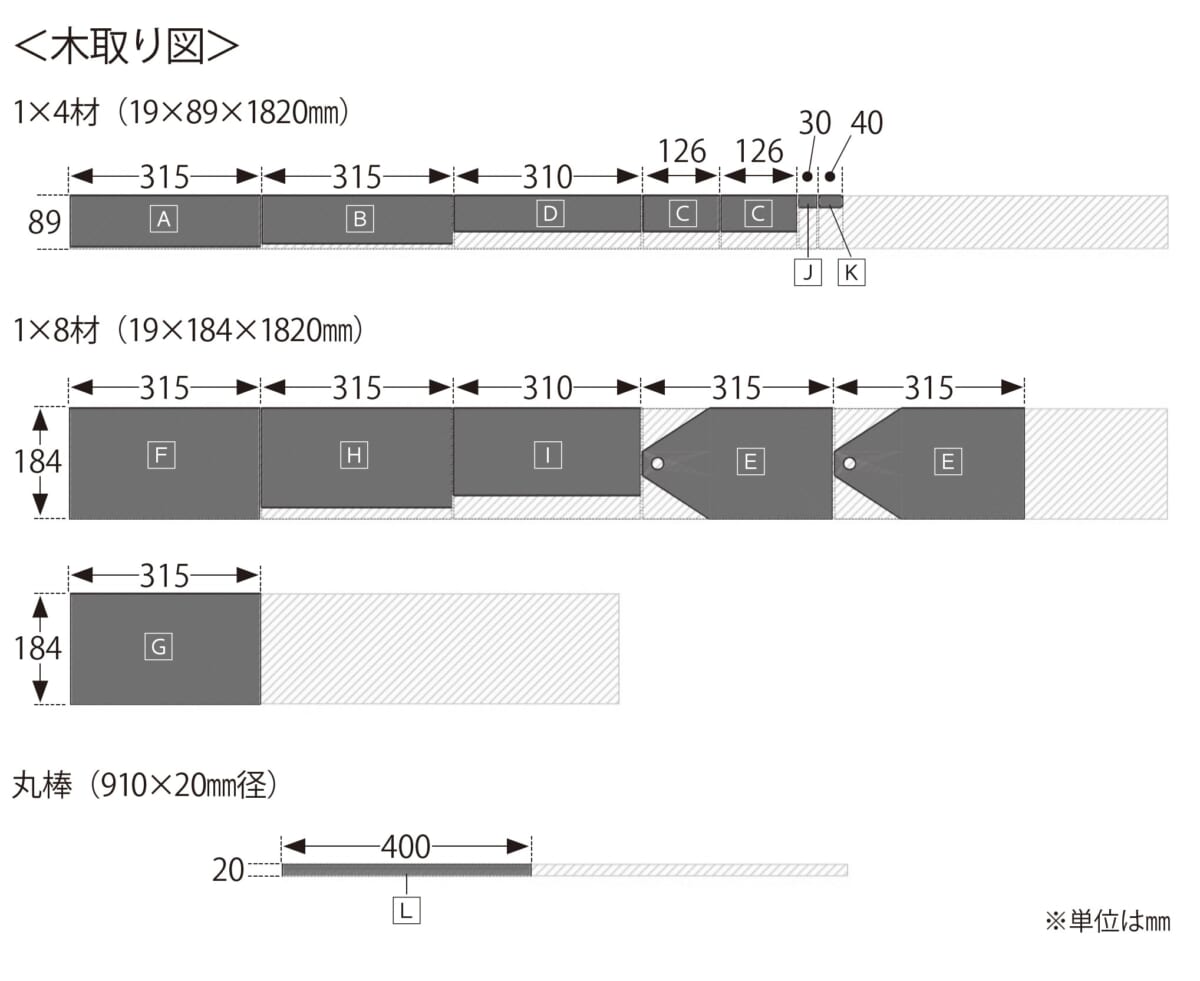

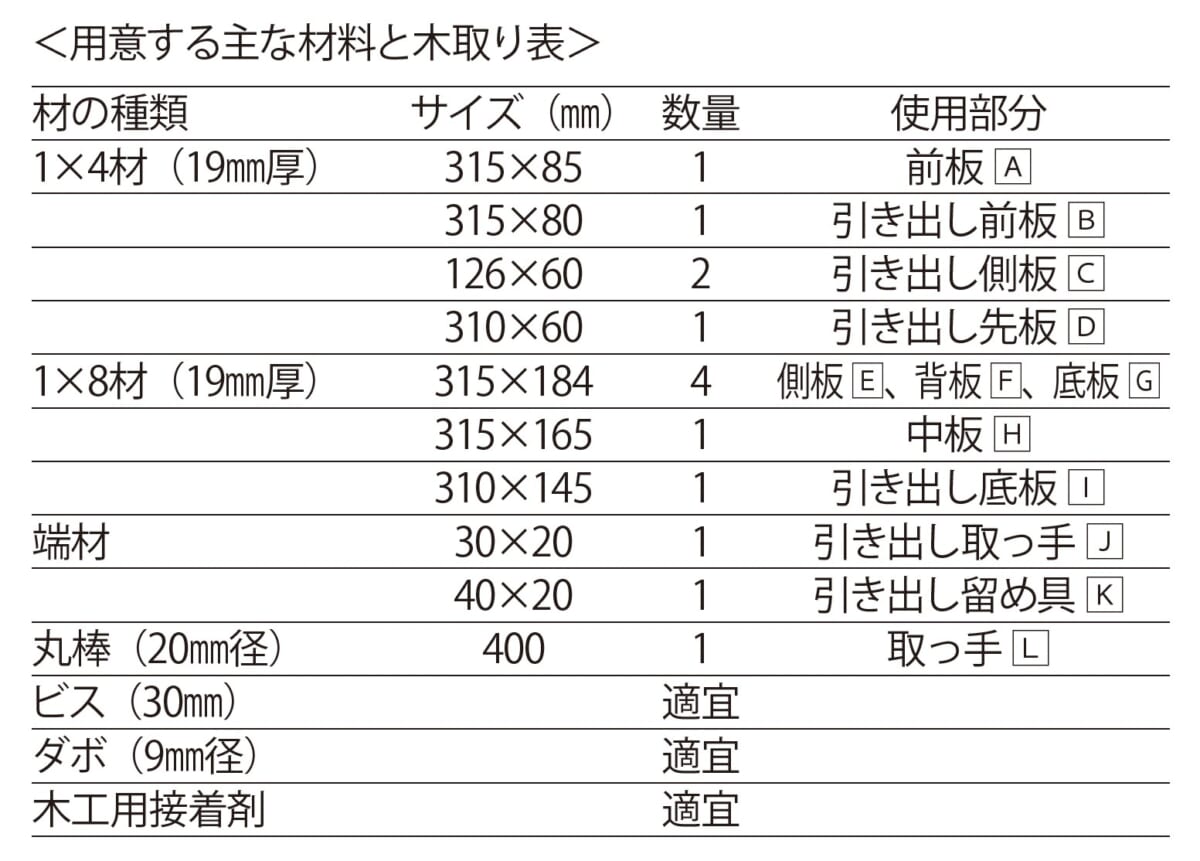

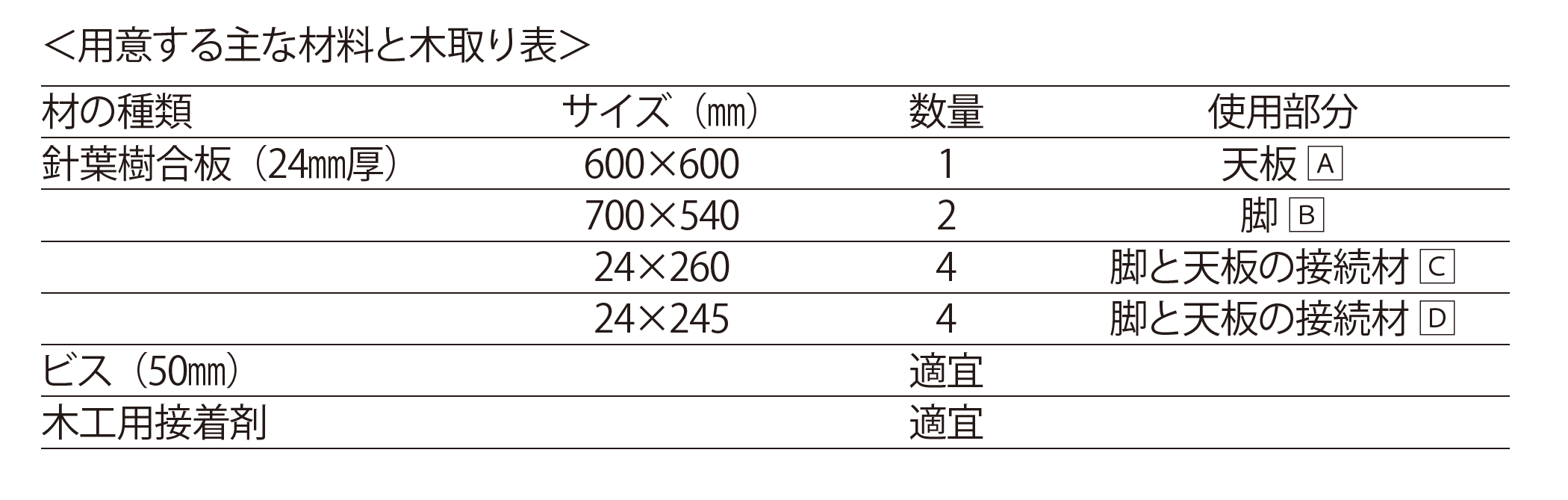

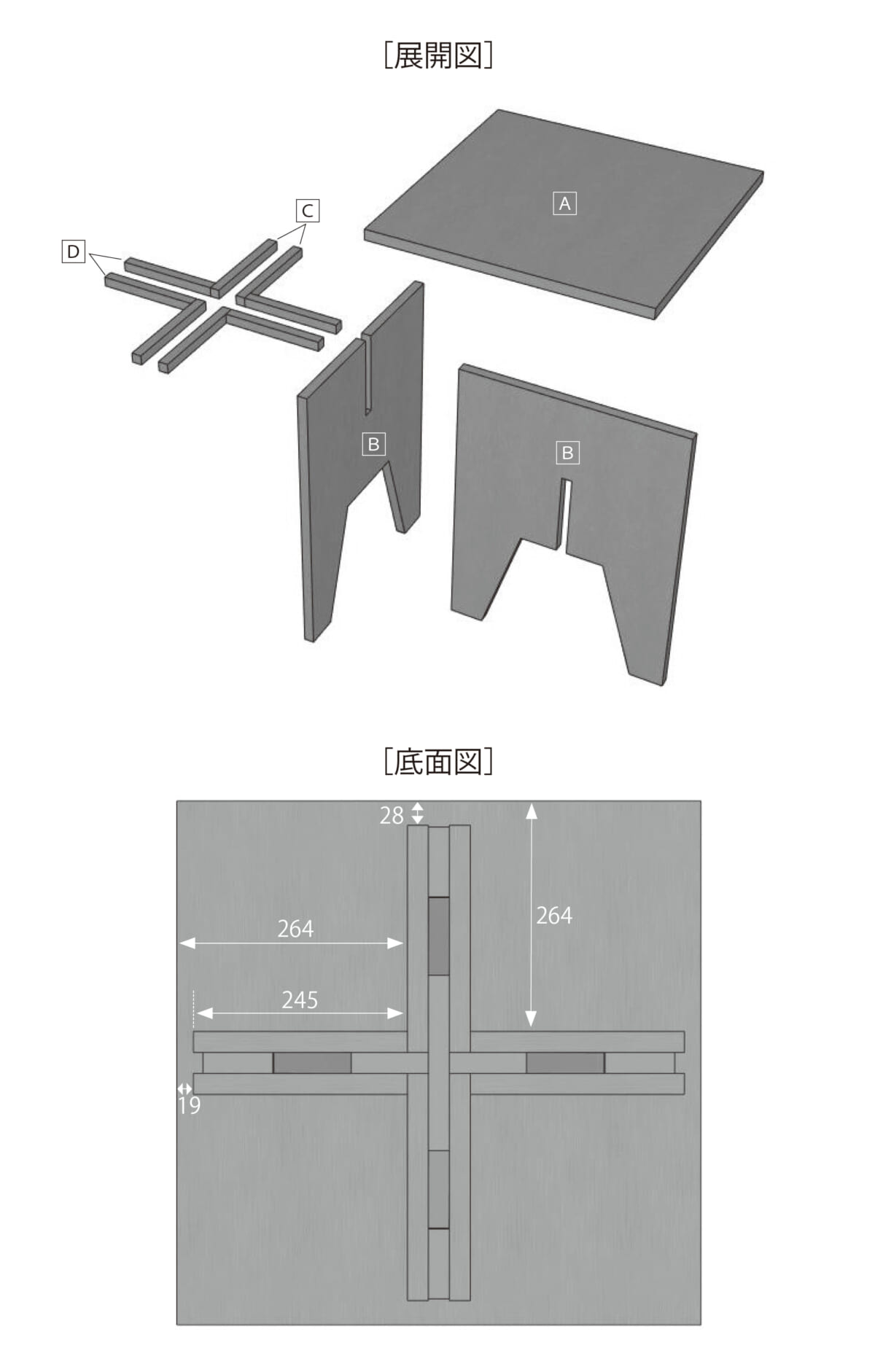

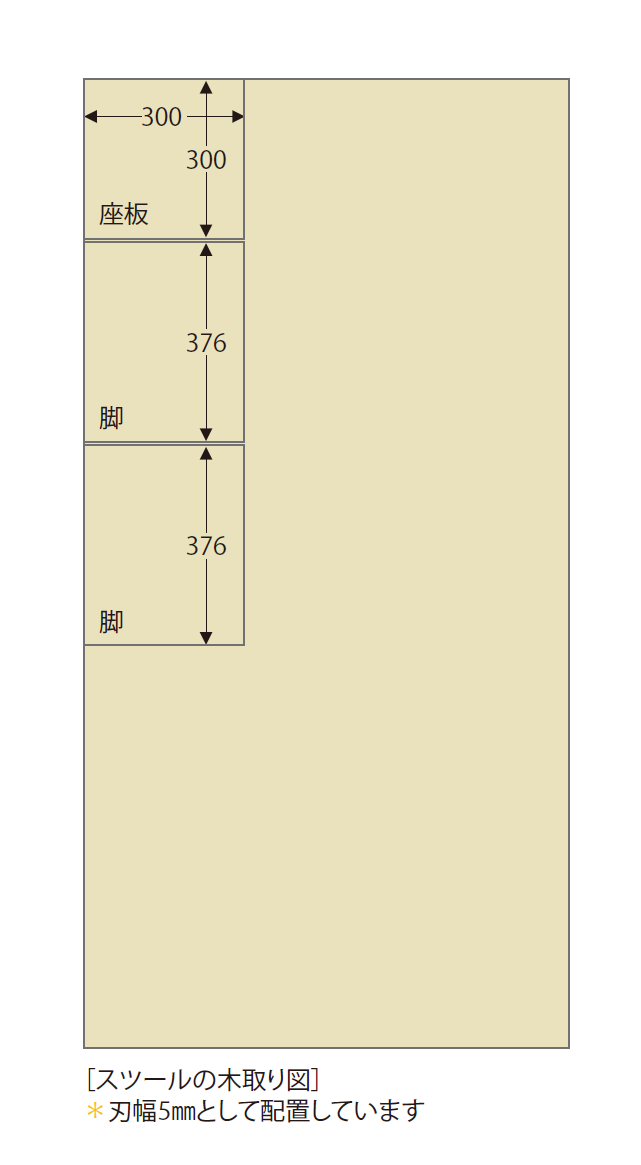

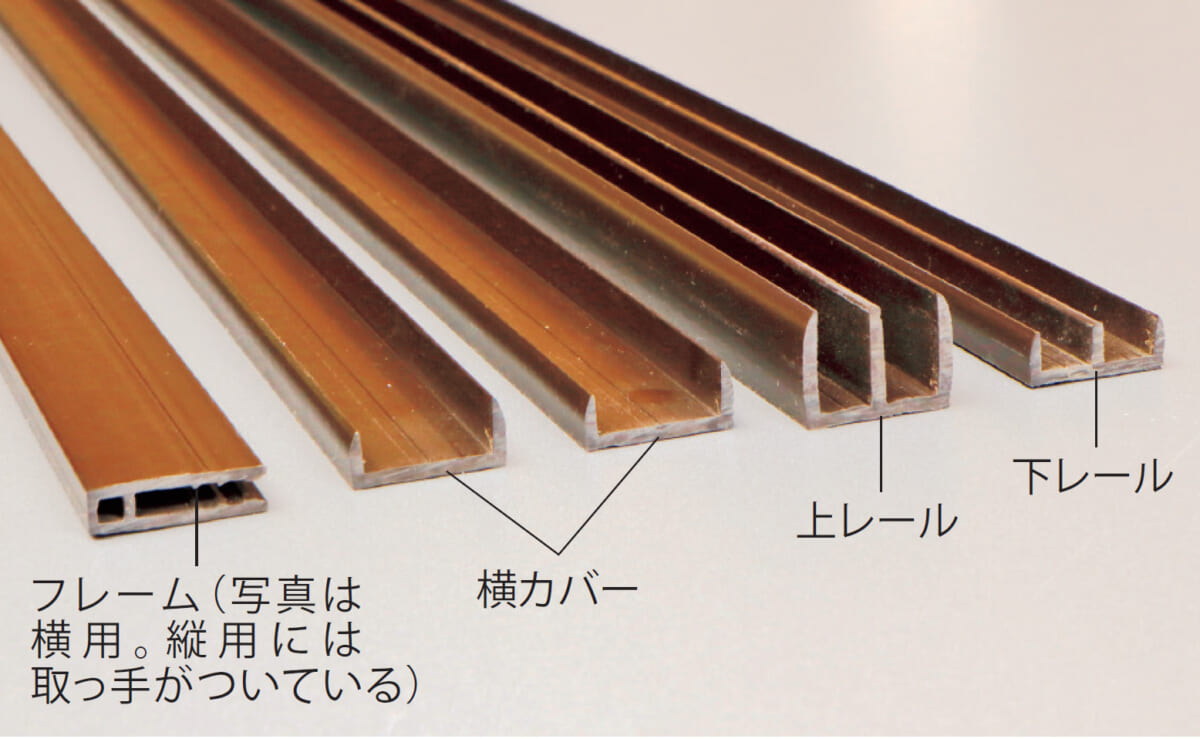

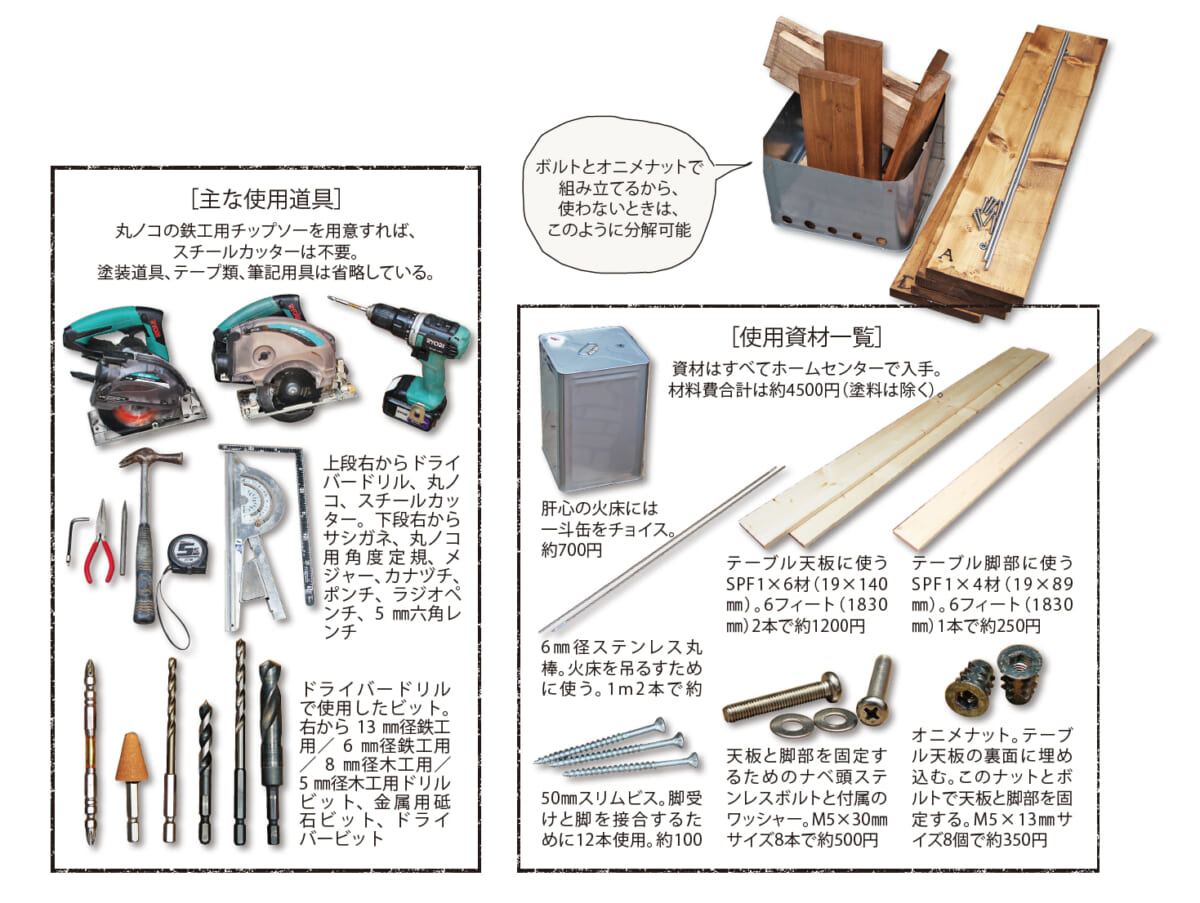

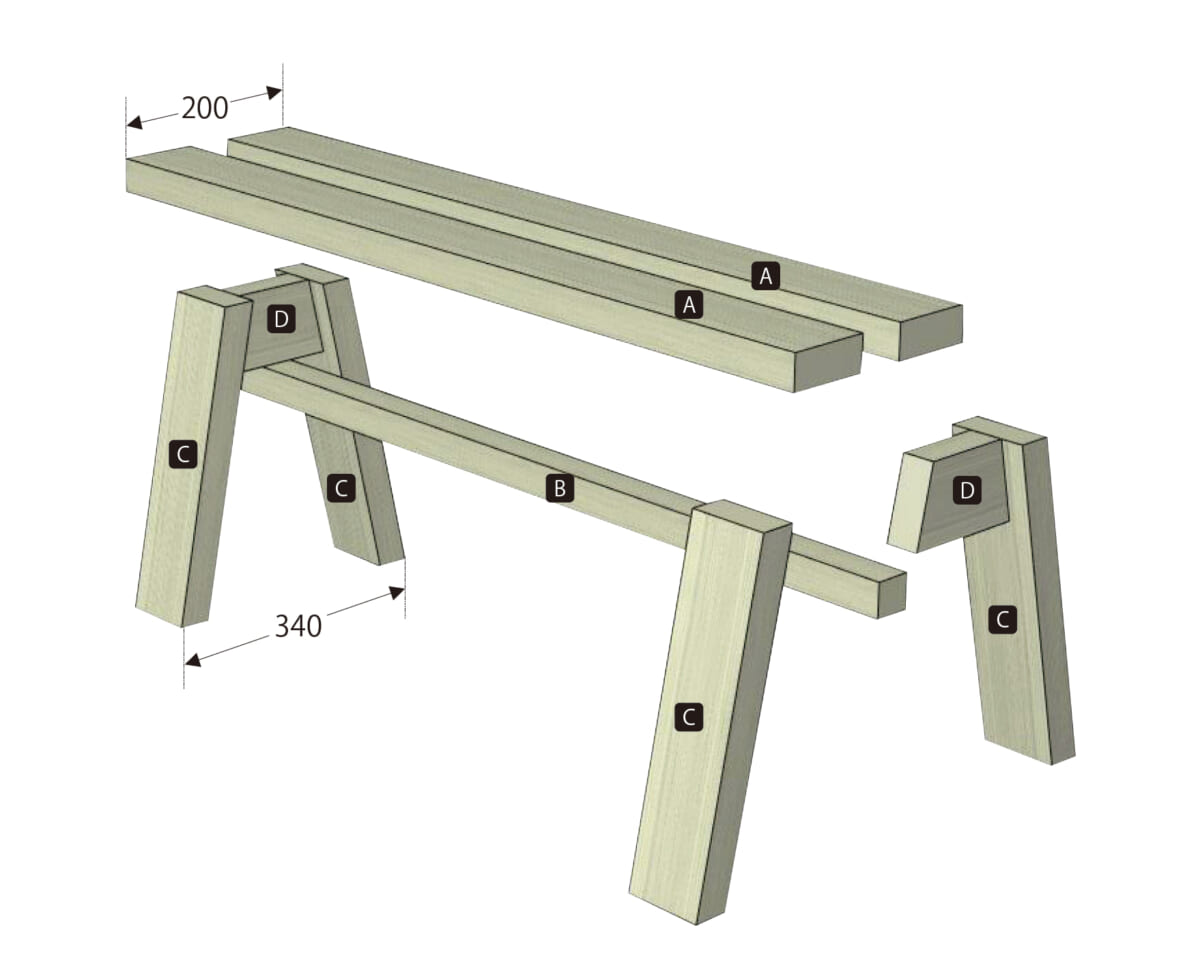

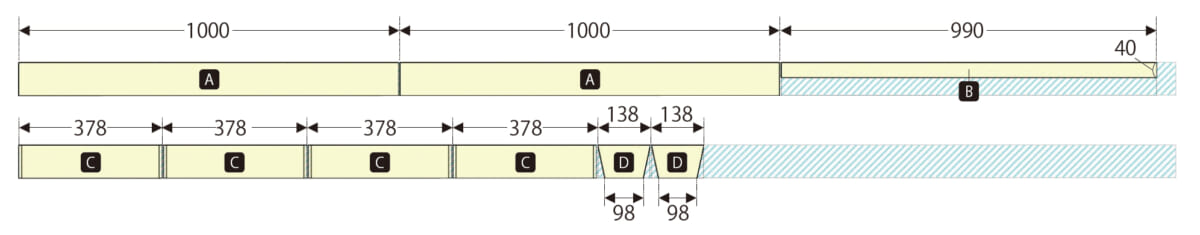

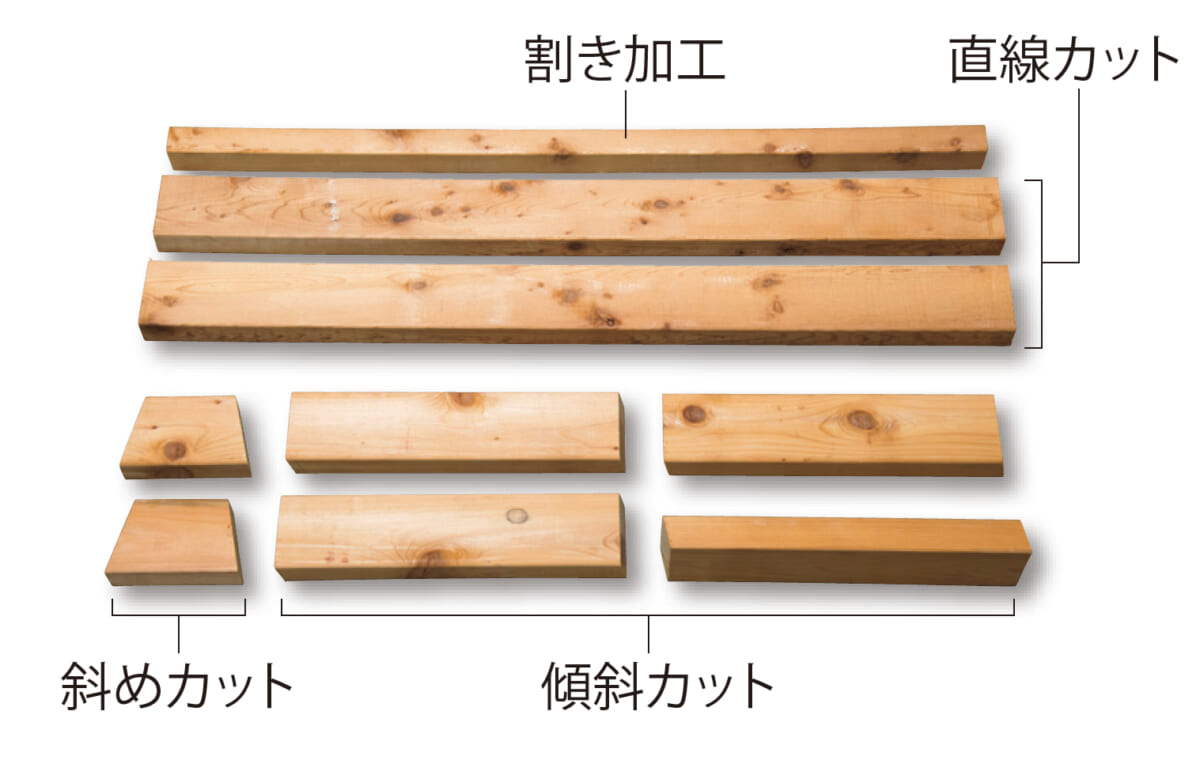

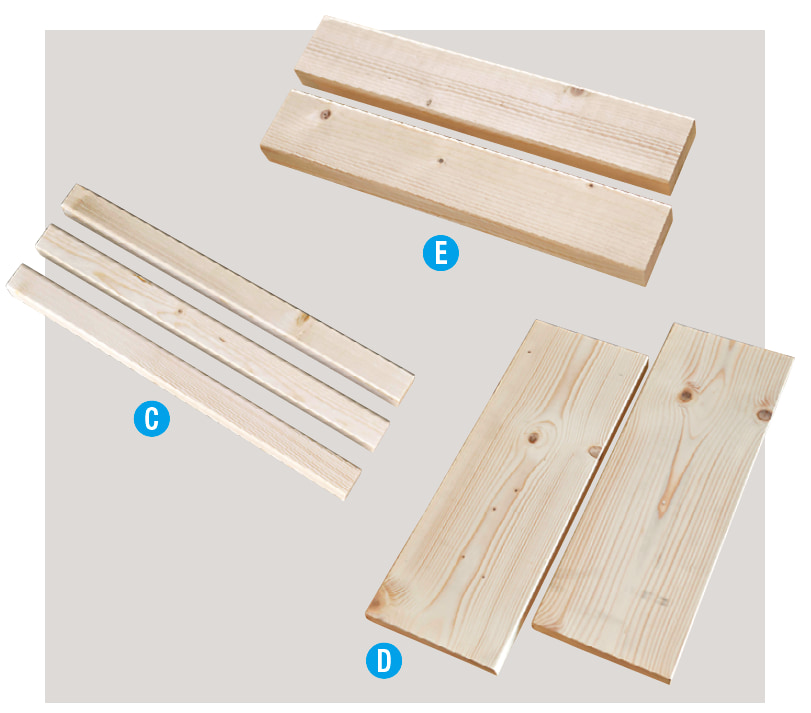

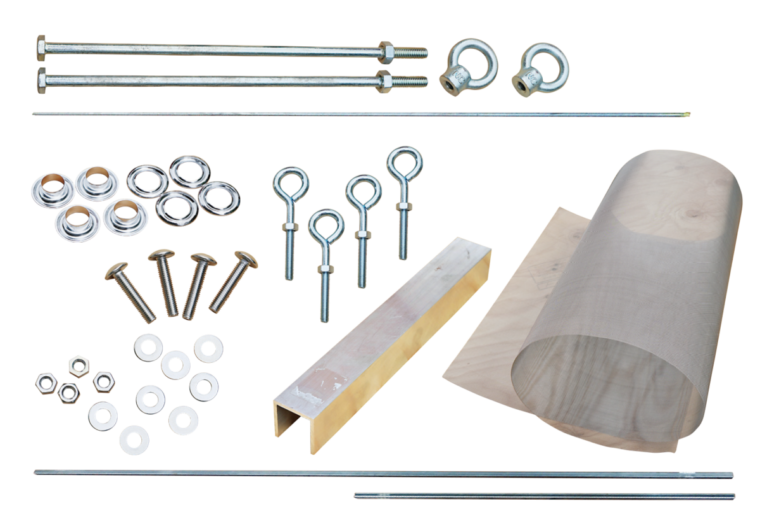

<使用資材>

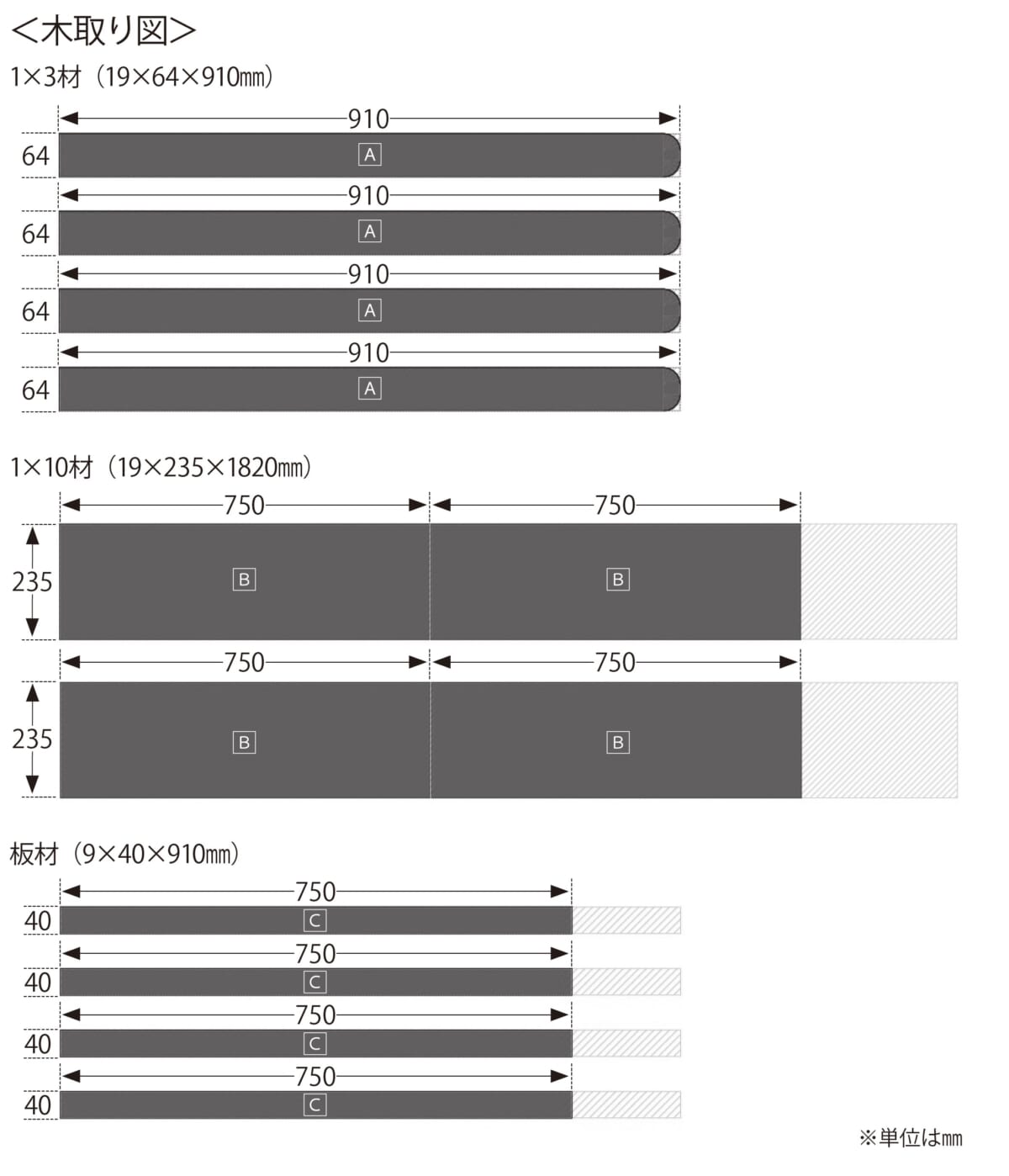

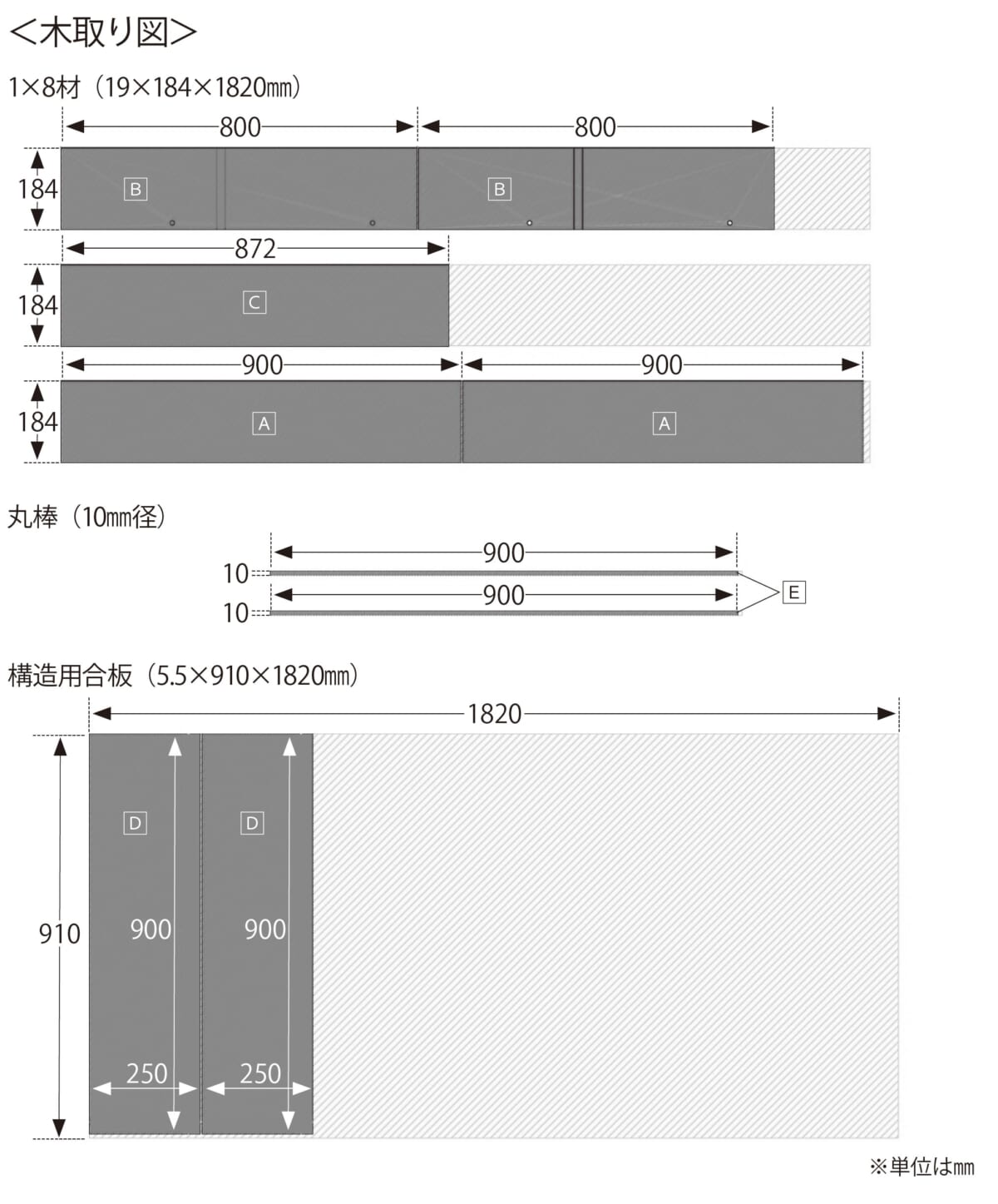

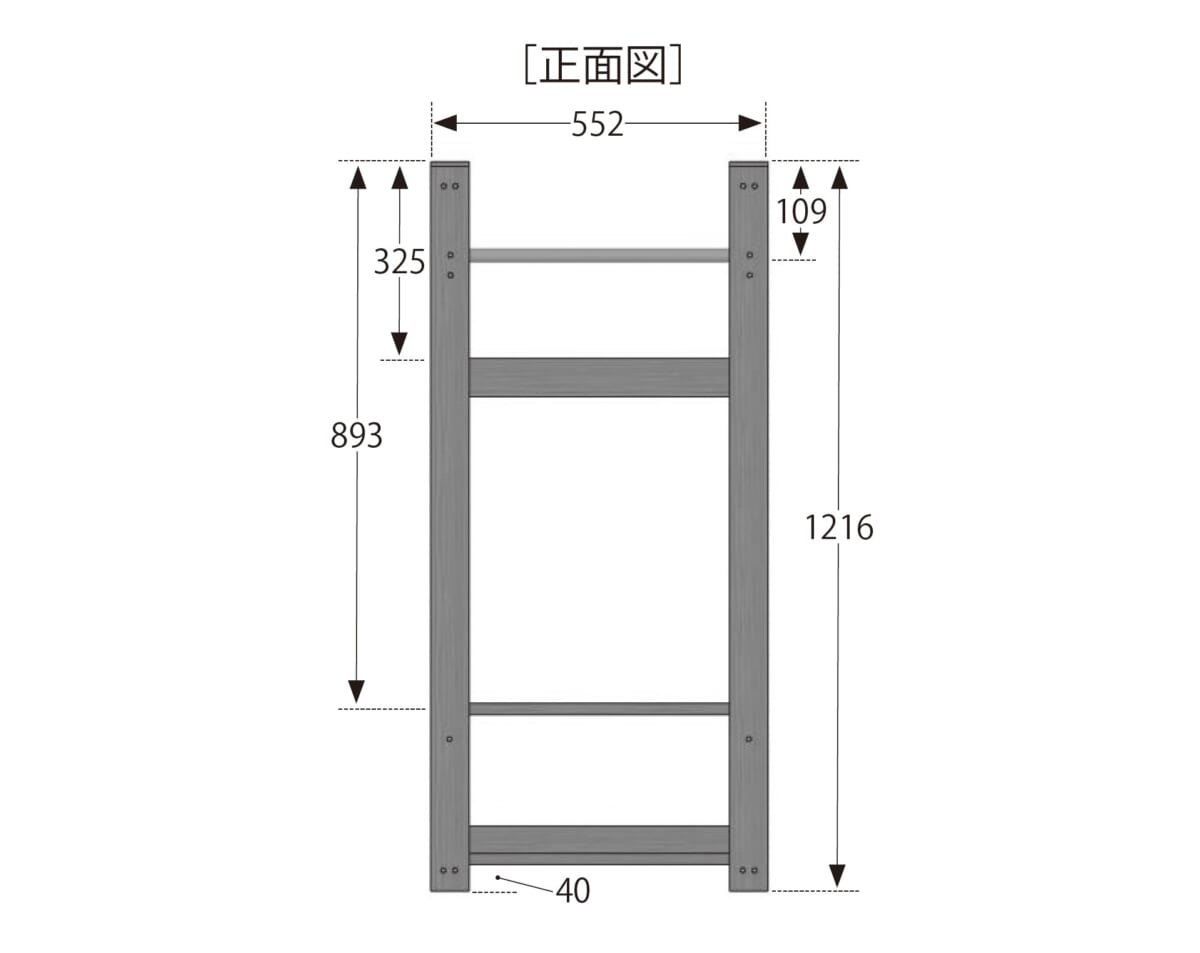

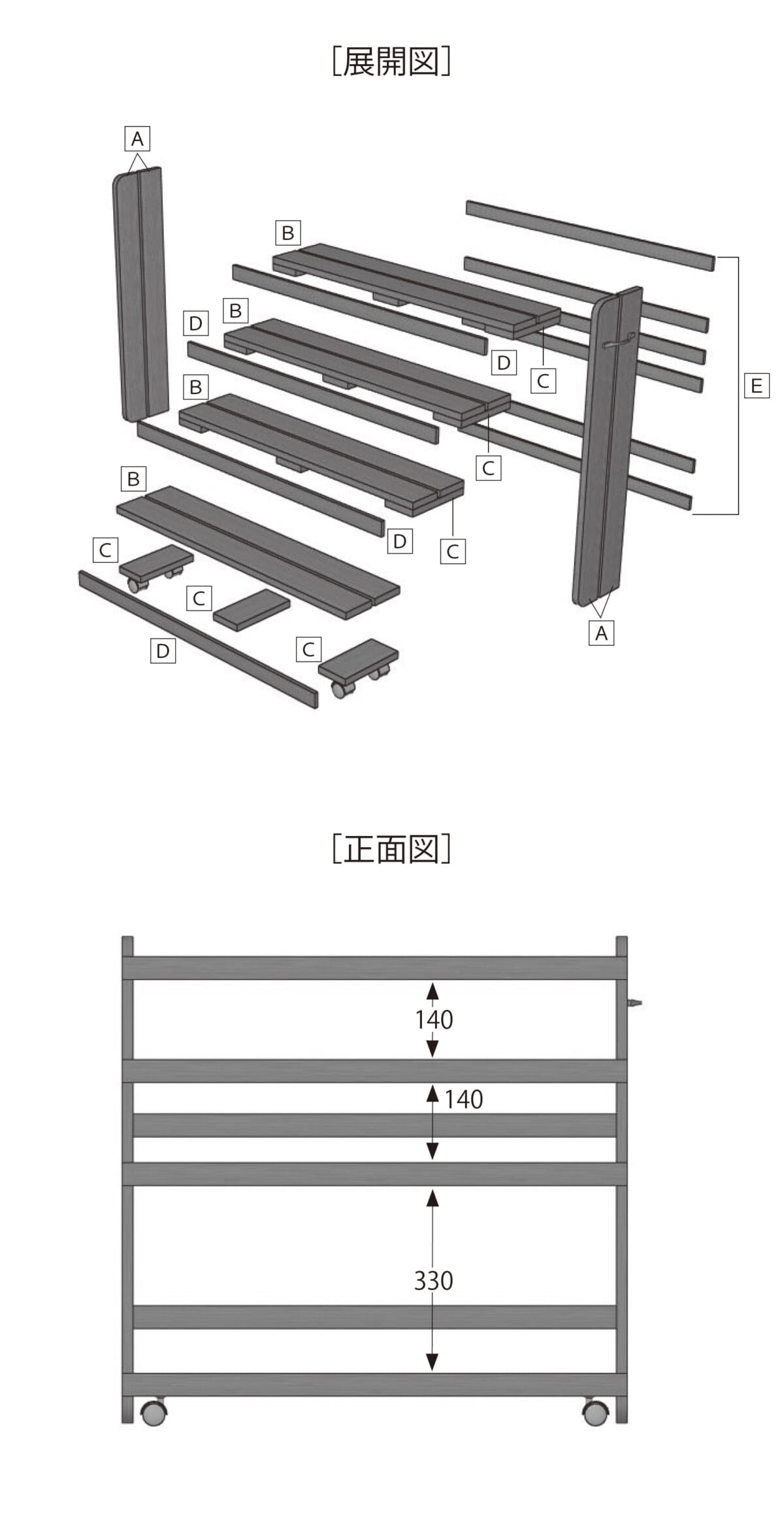

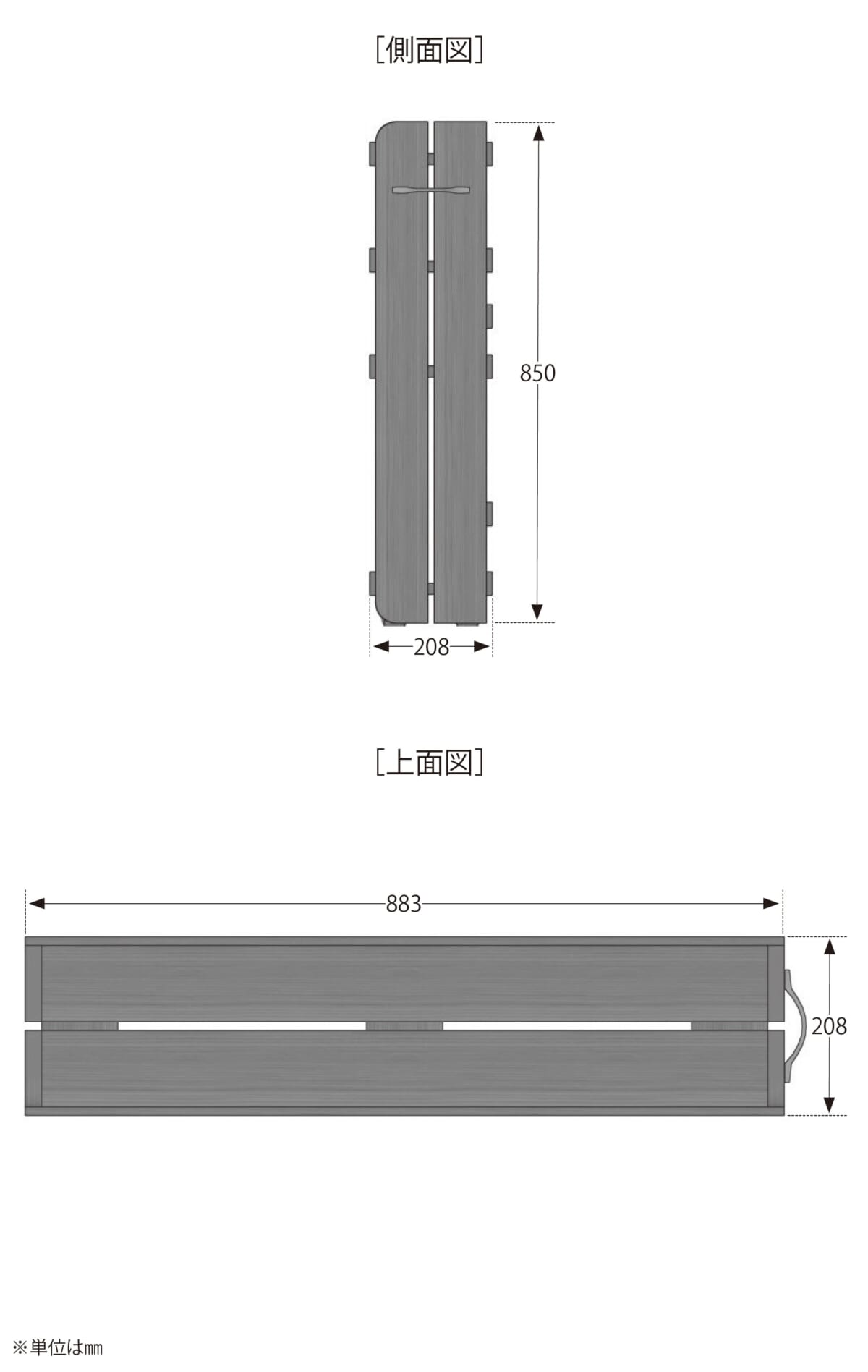

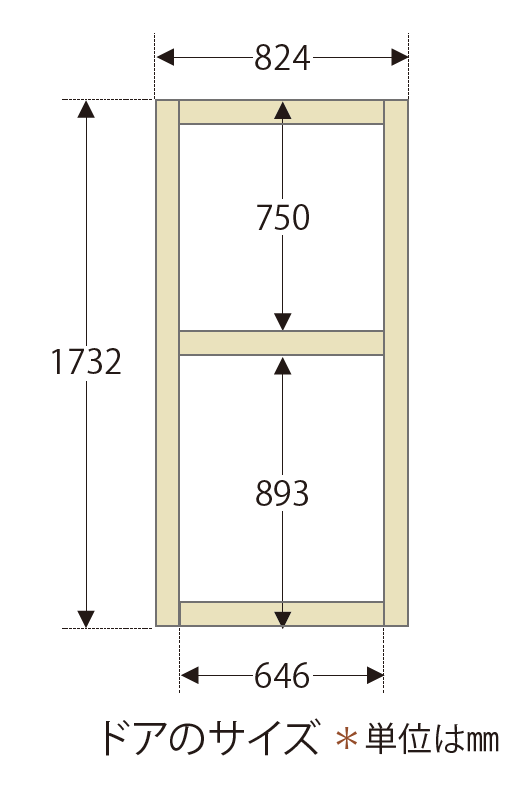

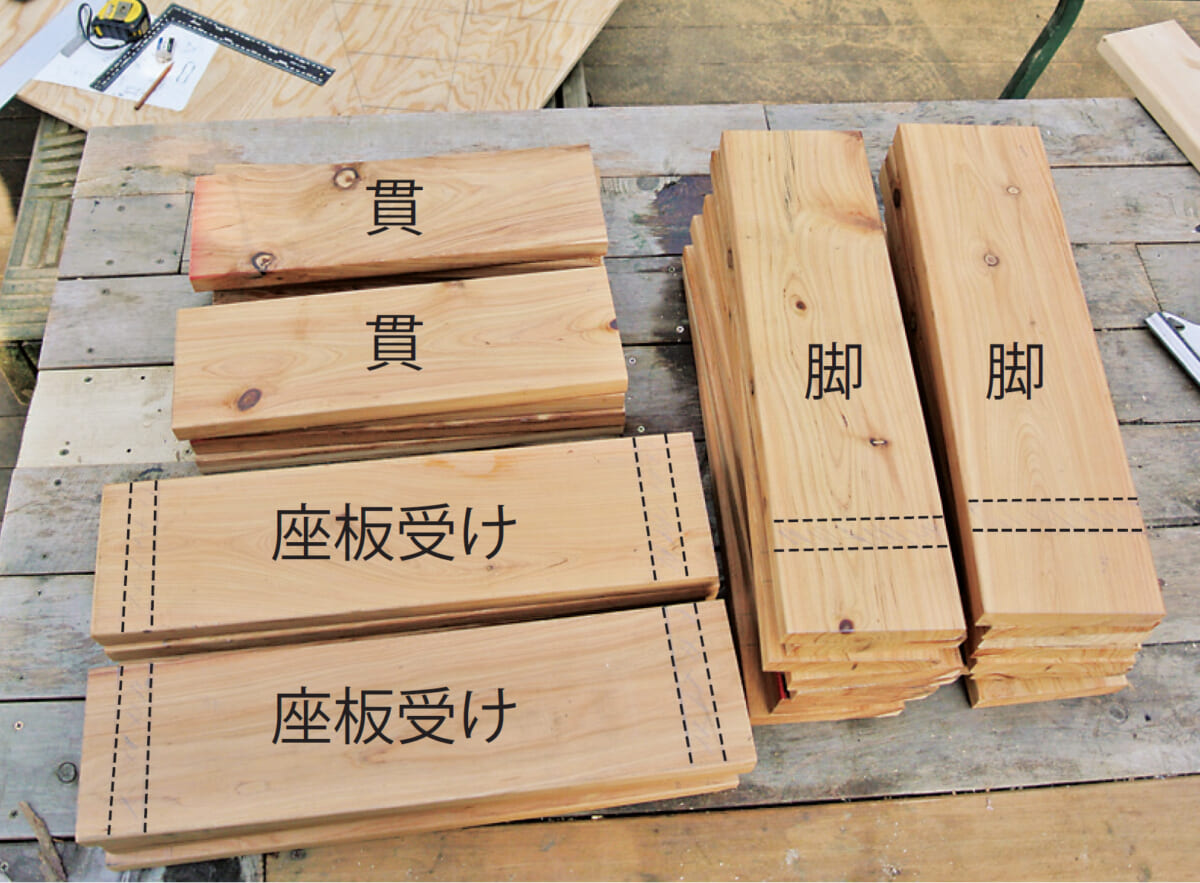

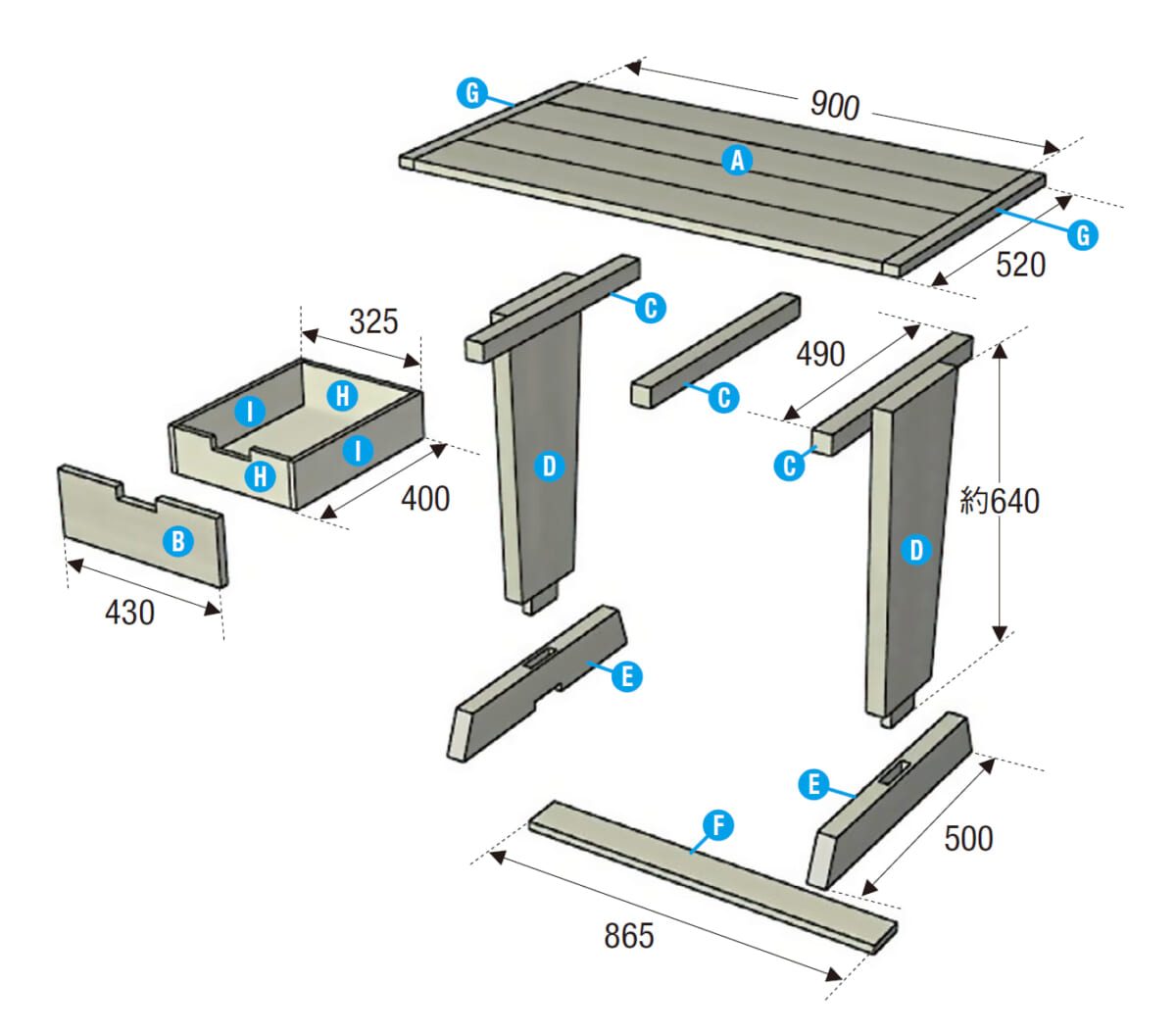

| 材の種類 | 長さ(mm) | 数量 | 使用部位 |

| SPF 2×4材 | 1820 | 4 | 棚支柱、宙吊り横架材 |

| 3040 | 1 | 棚支柱、宙吊りフック | |

| SPF 1×4材 | 1820 | 10 | 棚板、宙吊りフック |

| SPF 1×1材 | 1820 | 3 | 棚受け、縦置きハンドル受け |

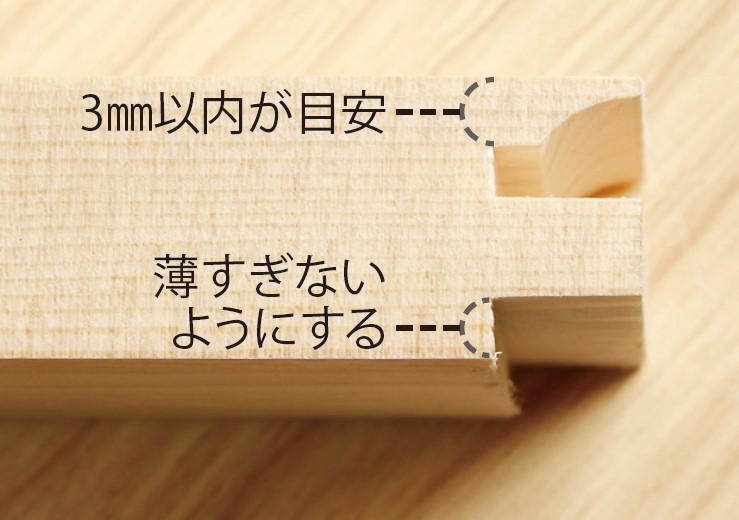

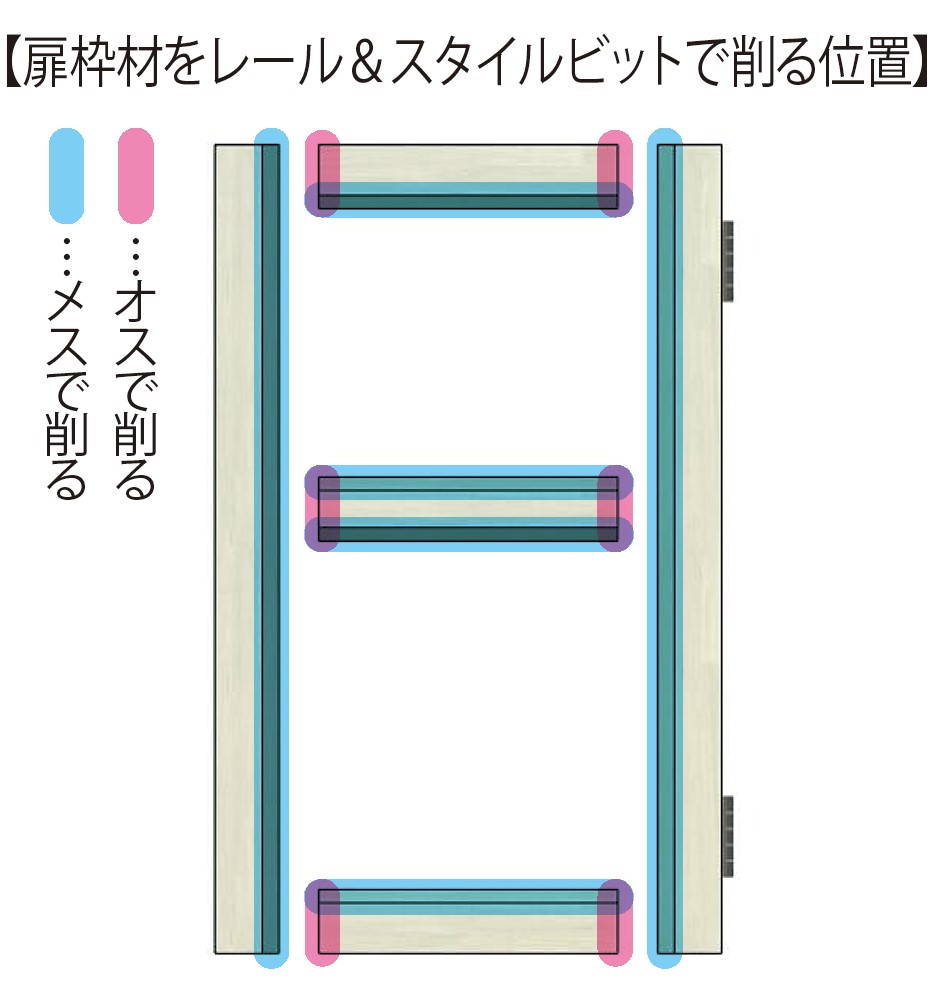

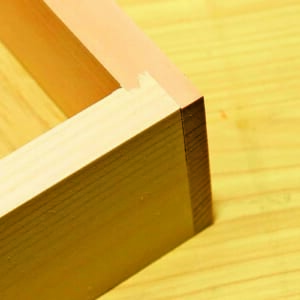

| 相じゃくりスギ板(12×105mm) | 2000 | 5 | 棚側板、ドア |

| 1000 | 11 | 棚ドア | |

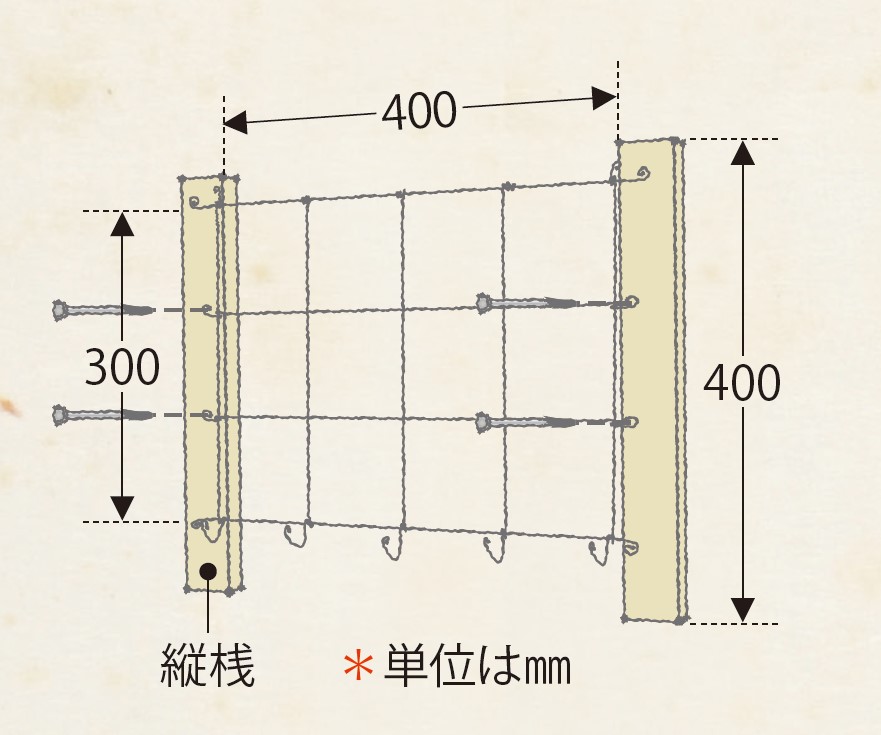

| ヒノキ(9×30mm) | 910 | 5 | 棚ドア横桟 |

| 水性屋外木部用塗料(1.6L) | 1 | 全体 | |

| 柱脚用金具 | 2 | 棚支柱 | |

| フェンスブラケット金具 | 1 | 宙吊り横架材 | |

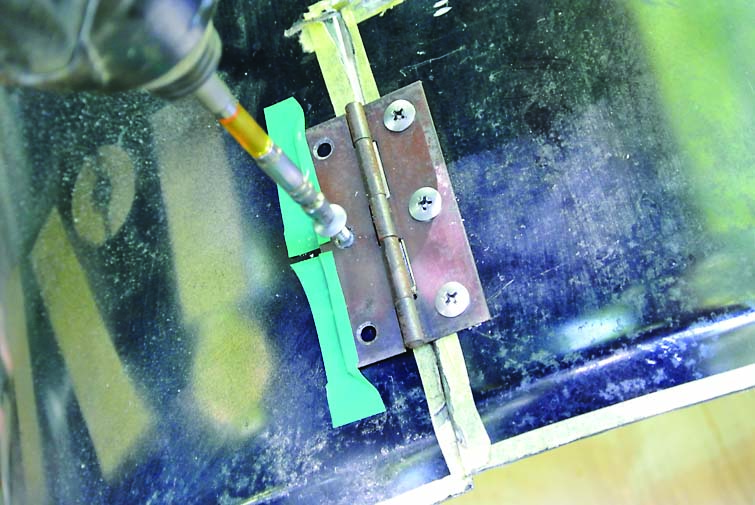

| 蝶番 | 4 | 棚ドア | |

| 取っ手 | 4 | 棚ドア | |

| キャッチ | 4 | 棚ドア | |

| アンカープラグ(3.5×40mmビス) | 2 | 棚支柱、縦置き後輪止め | |

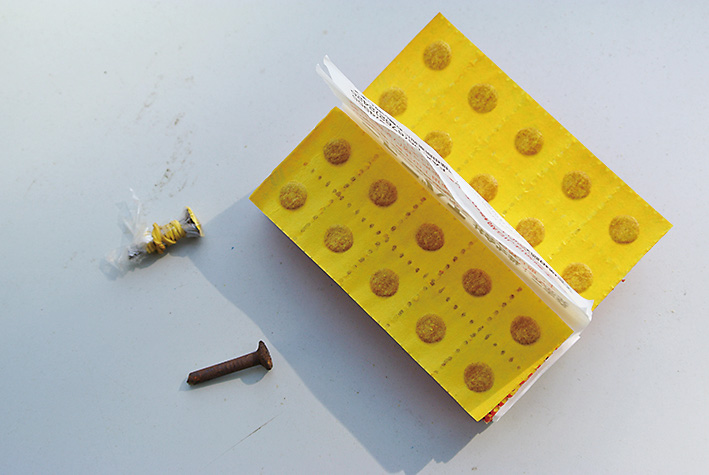

| 胴クギ(19mm) | 80 | 棚ドア | |

| 胴クギ(32mm) | 60 | 棚側板 | |

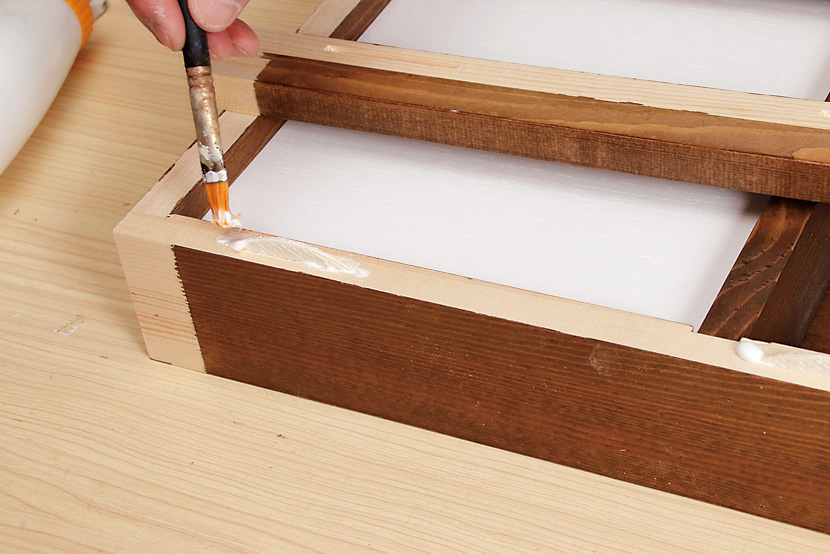

| シリコンシーラント | 1 | 各部 | |

| 木工用接着剤 | 1 | 各部 | |

| 丸棒(9mm径) | 910 | 1 | 宙吊り横架材など |

| 鉄アングル(30×30mm) | 200以上 | 1 | 縦置き後輪止め |

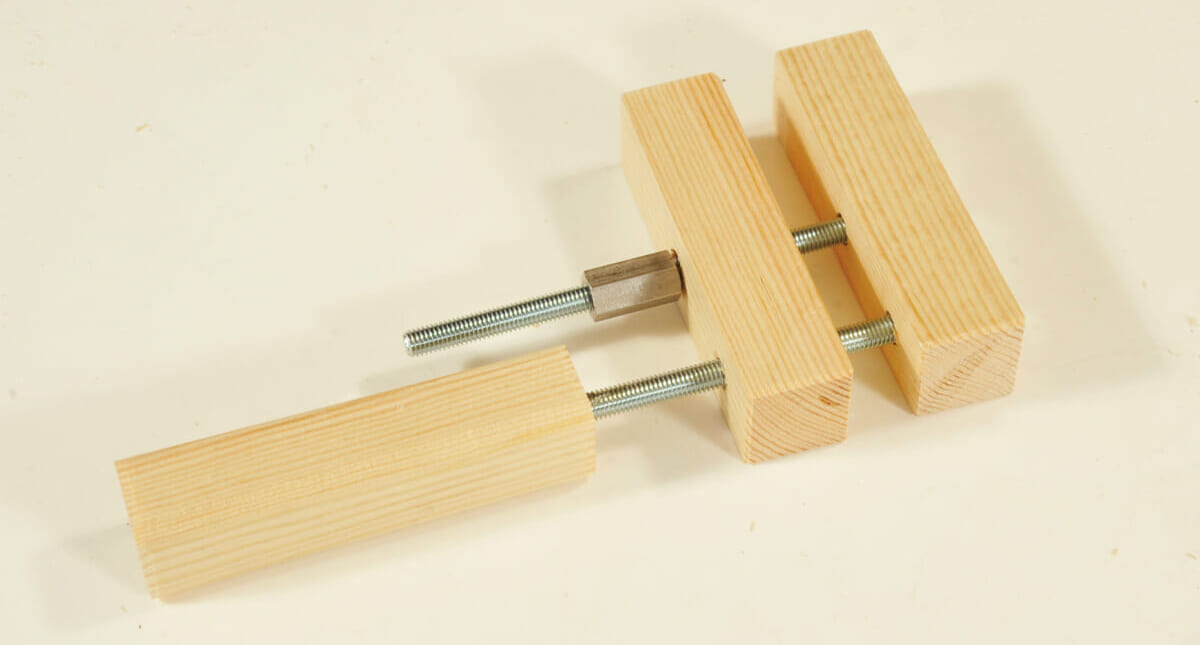

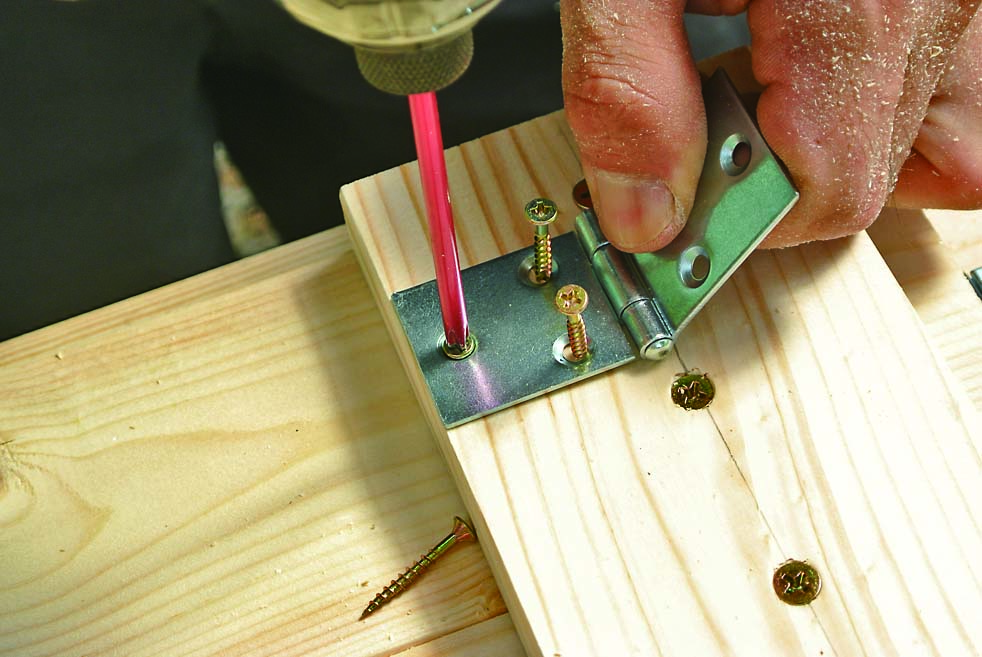

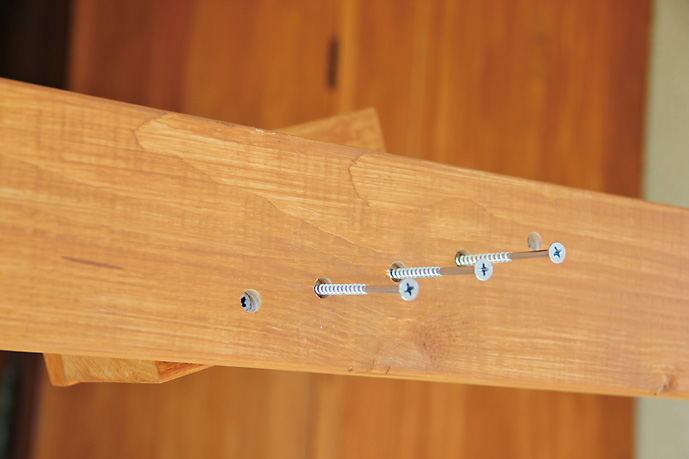

| ビス(25スリム/41/65スリム/75/120mm) | 適宜 | 各部 |

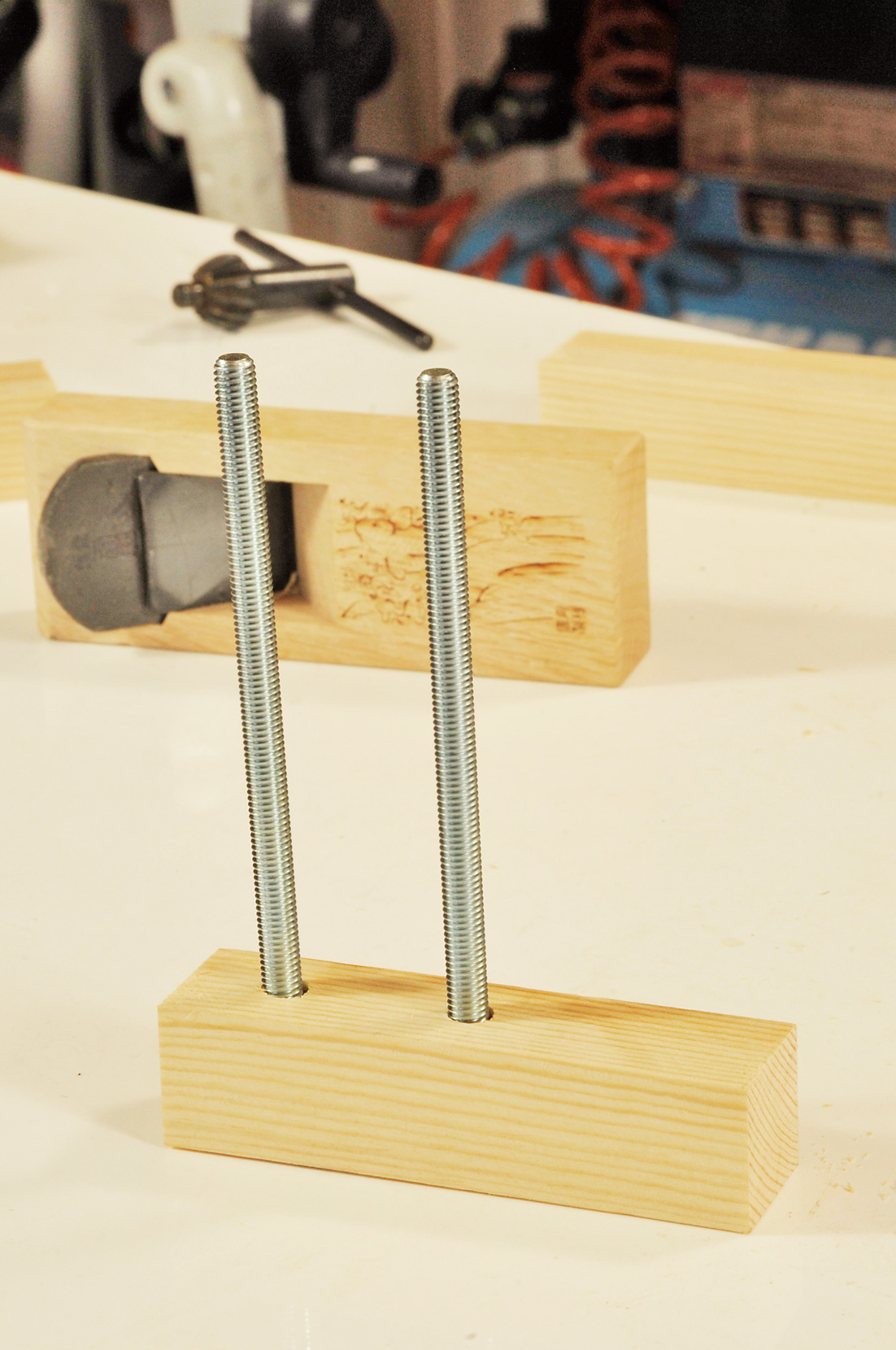

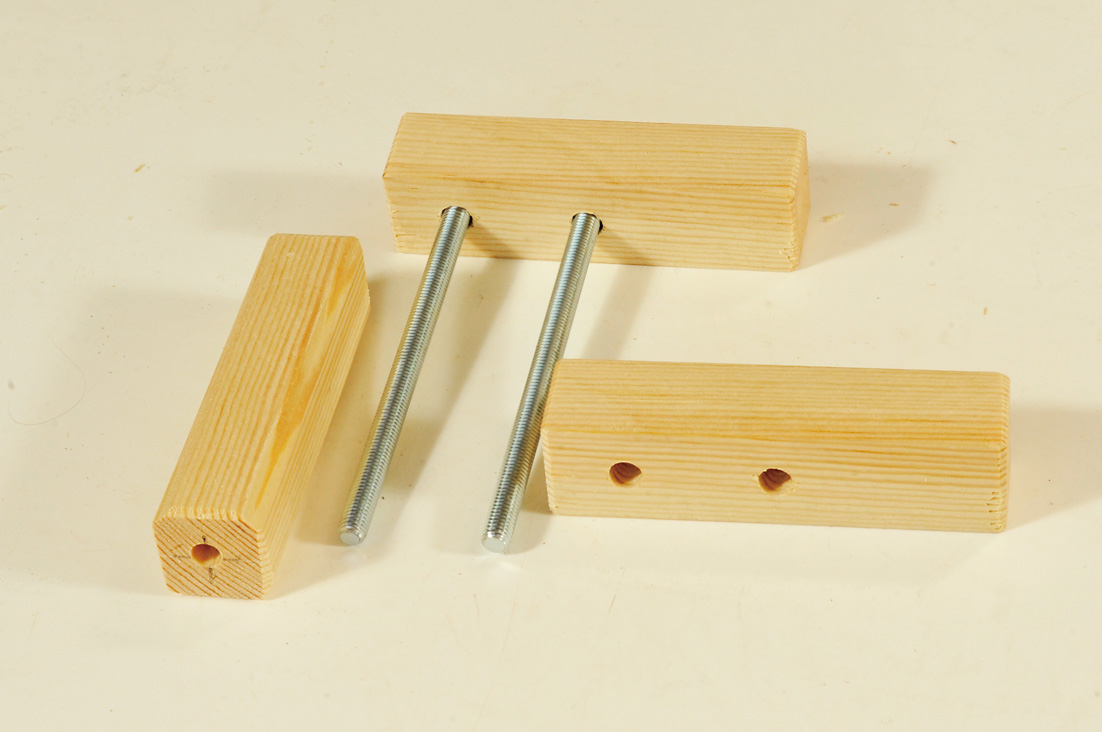

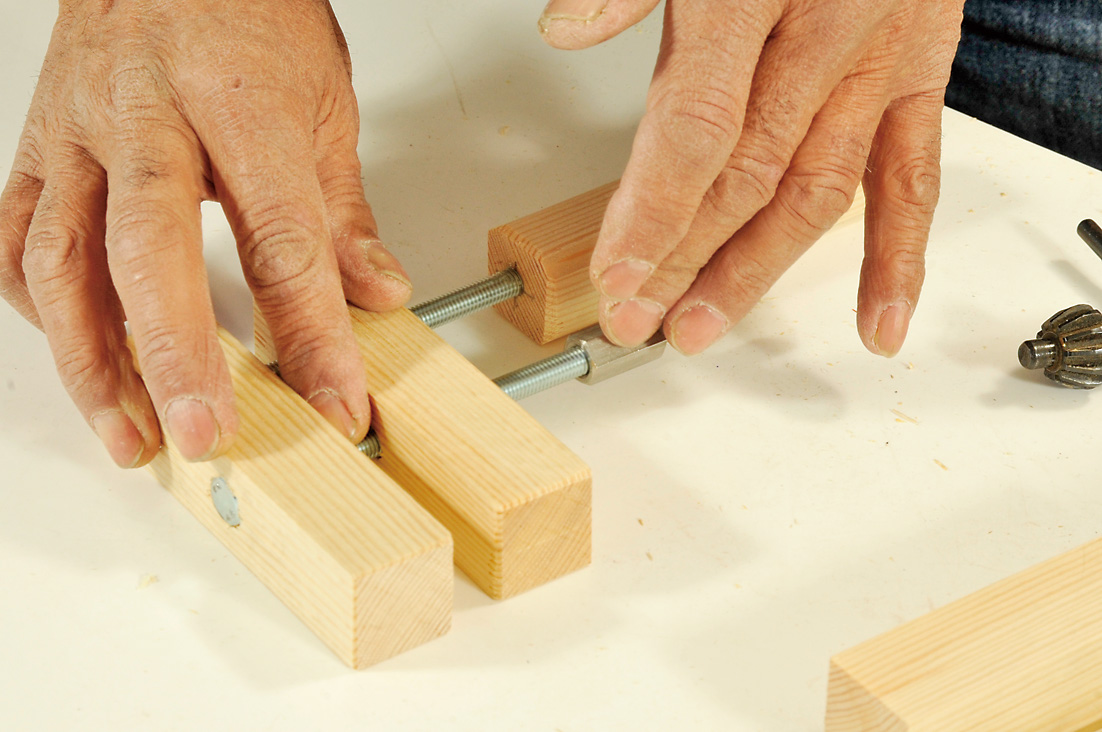

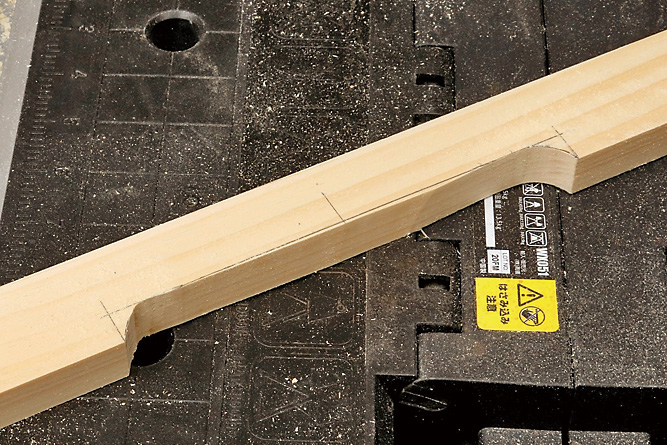

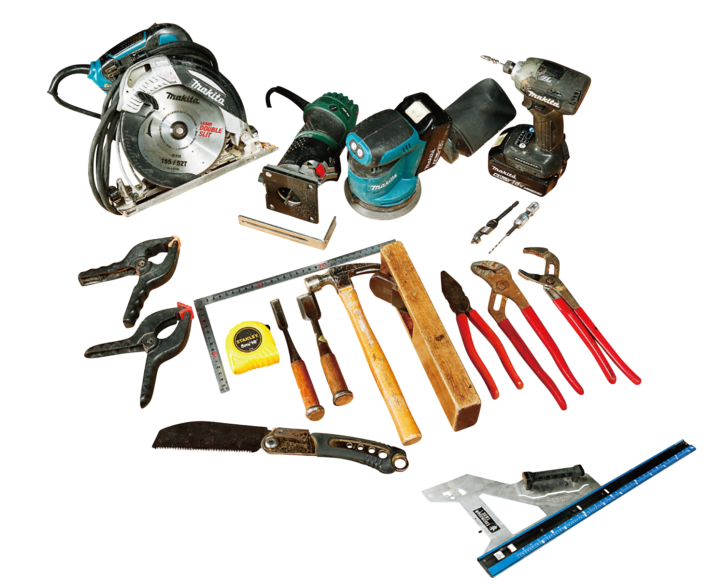

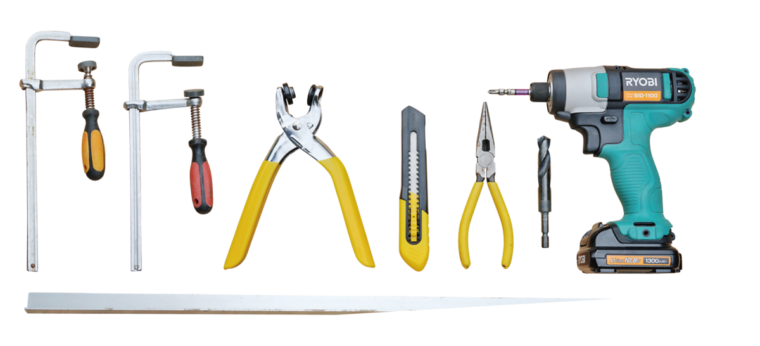

<使用道具>

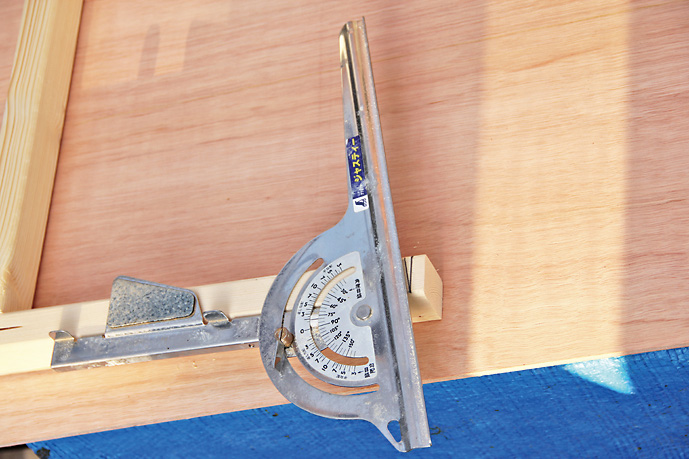

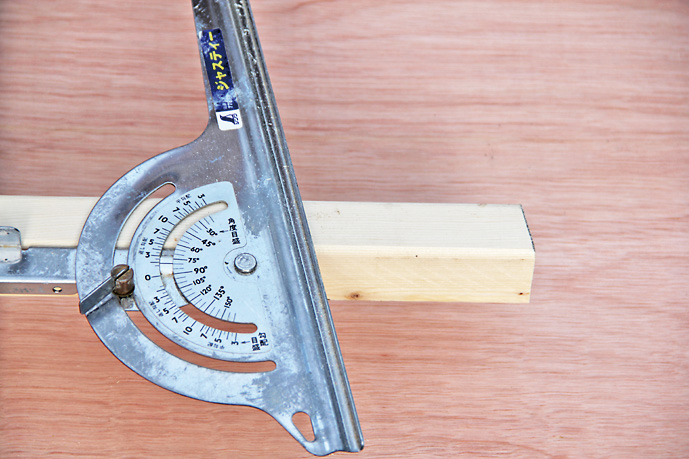

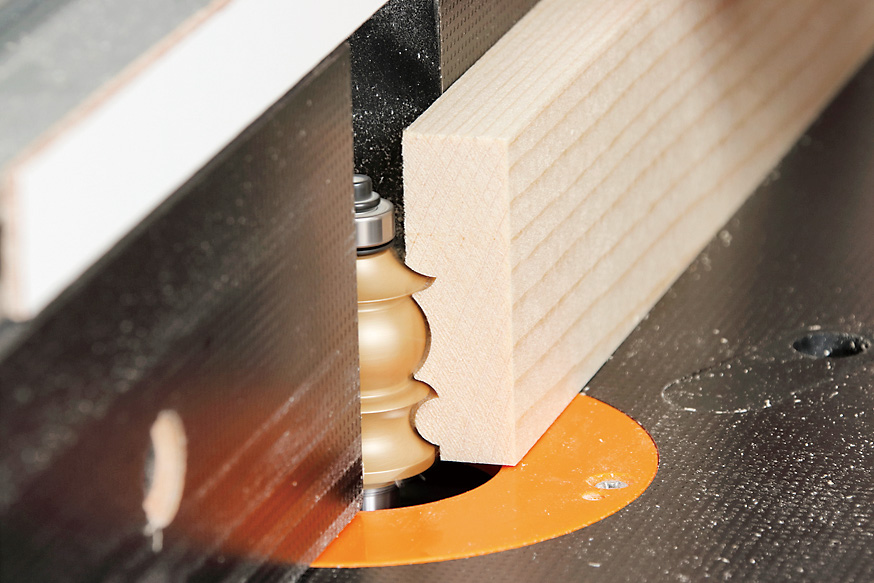

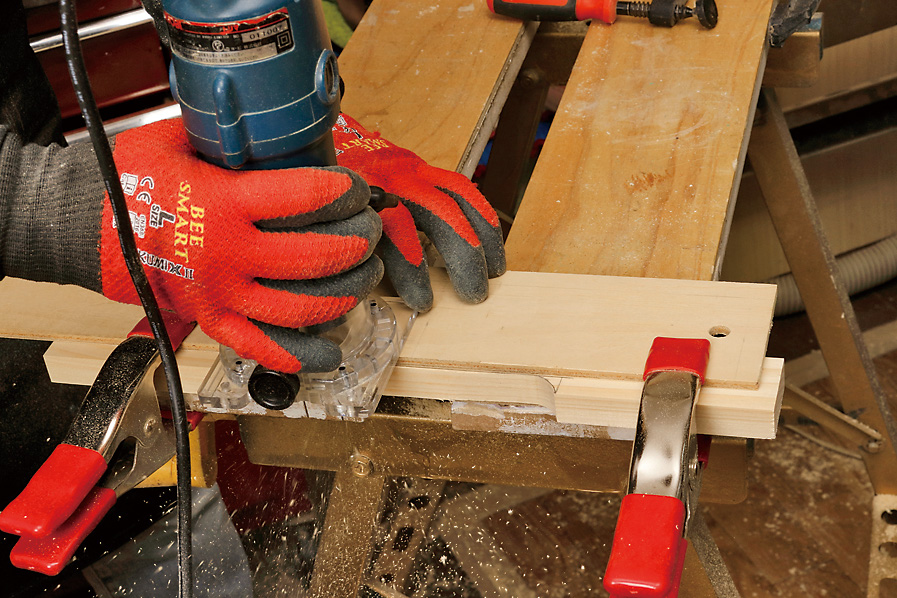

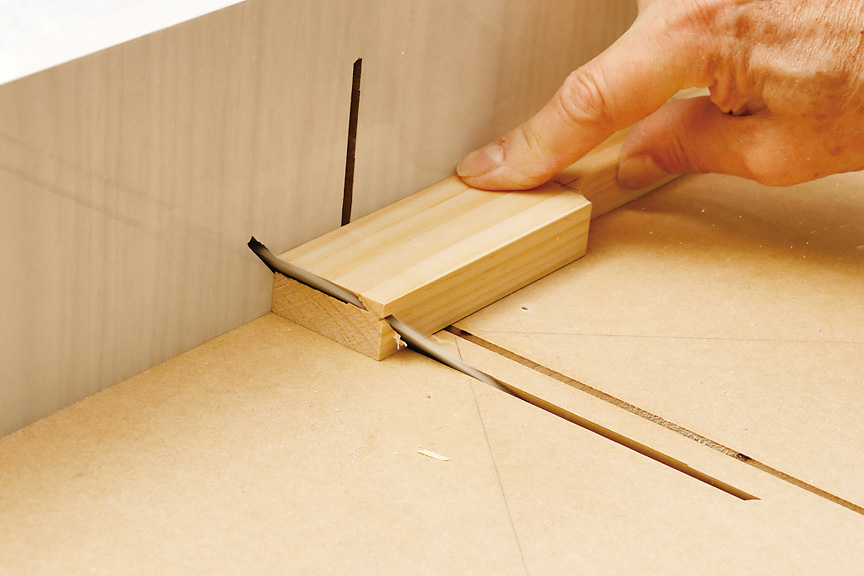

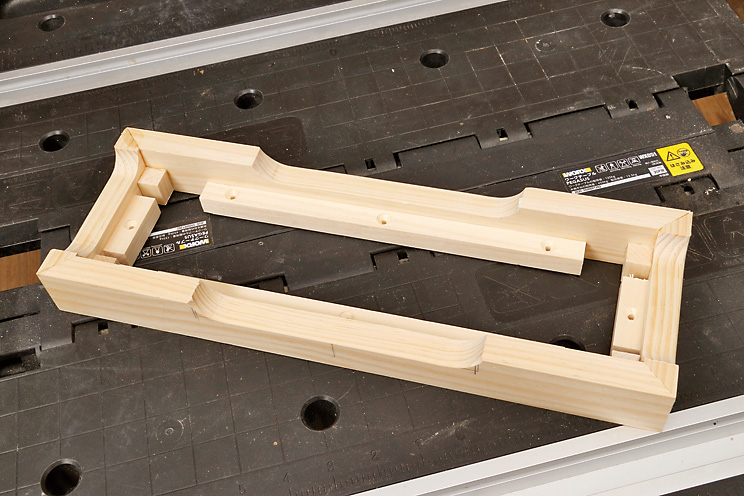

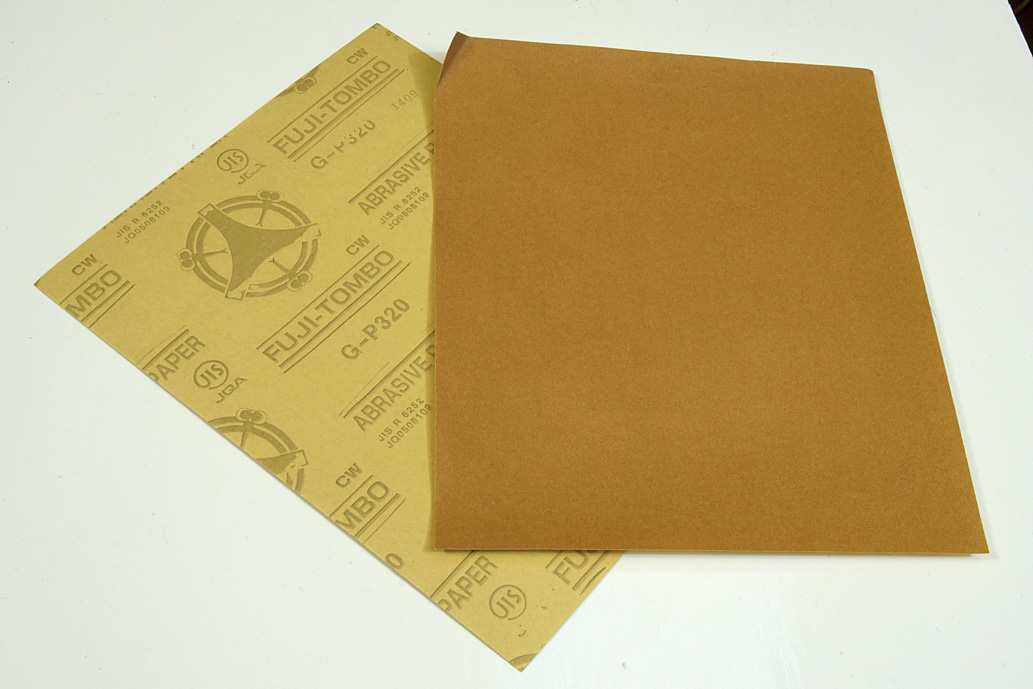

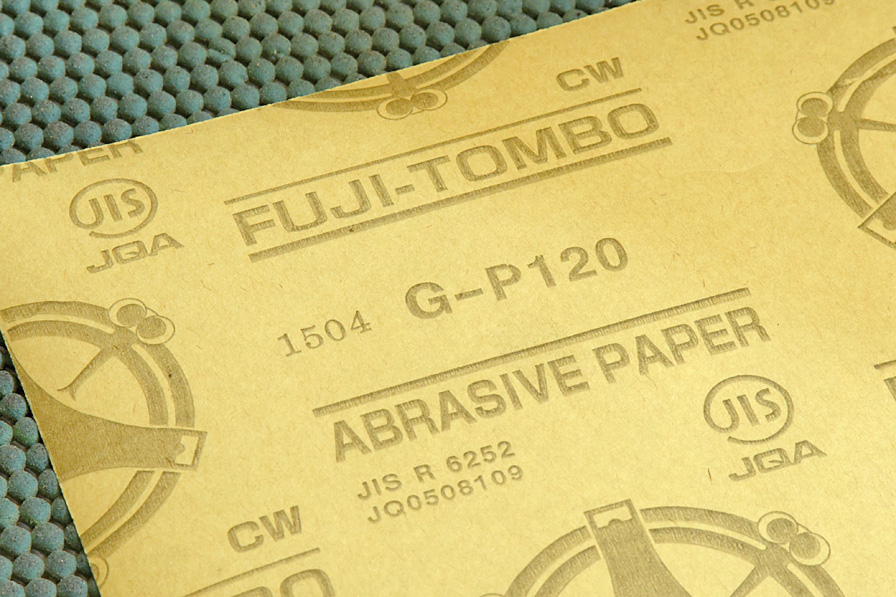

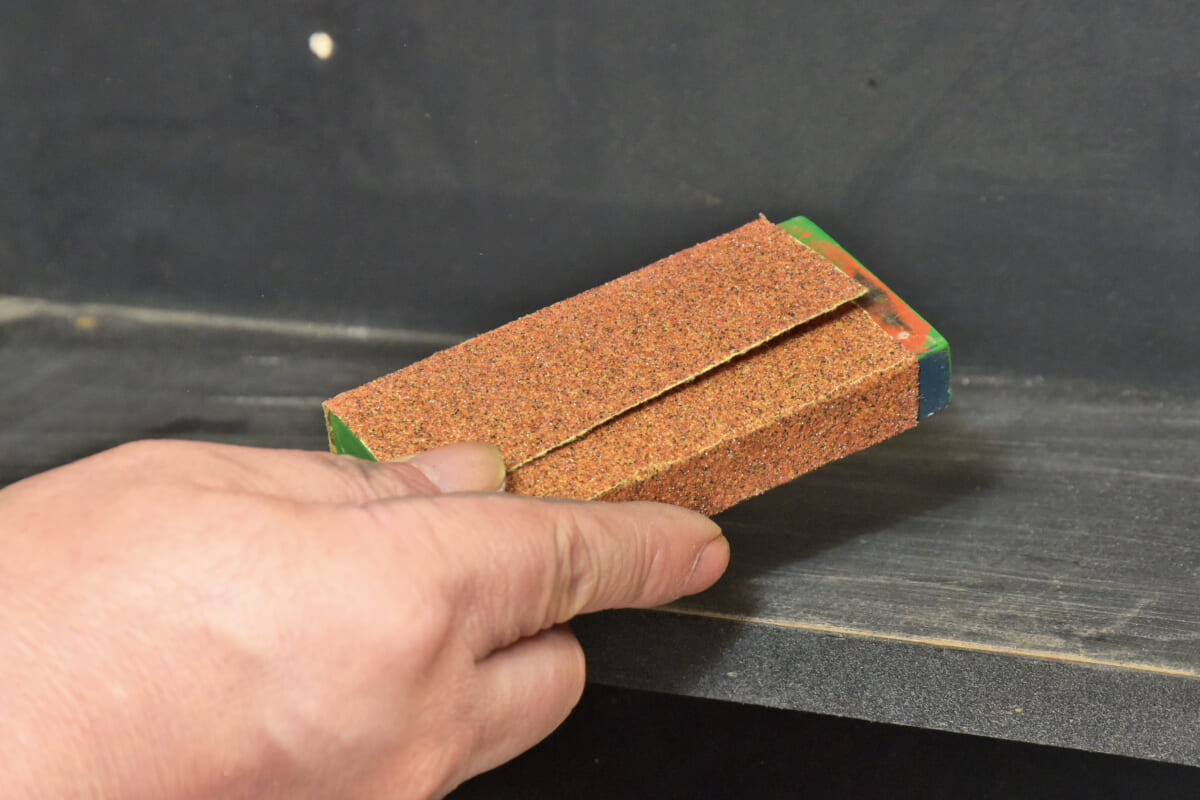

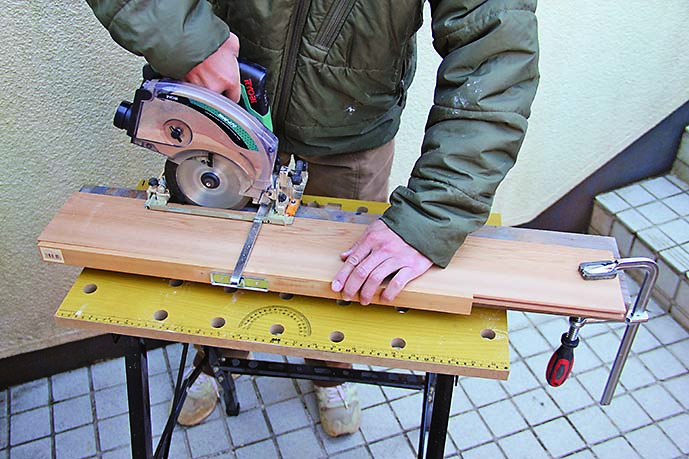

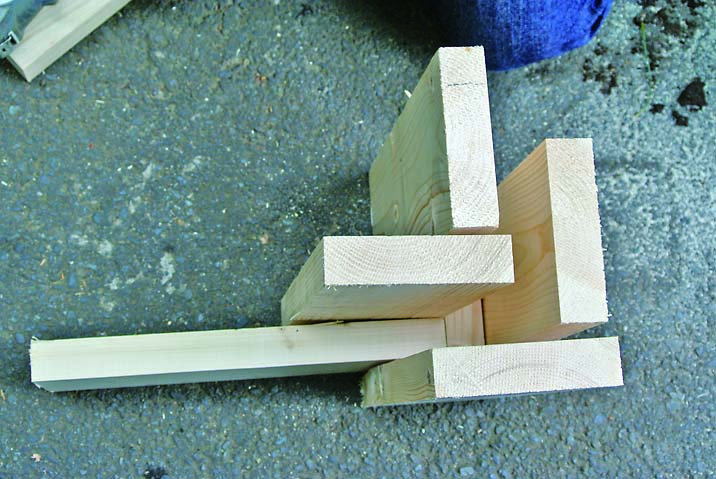

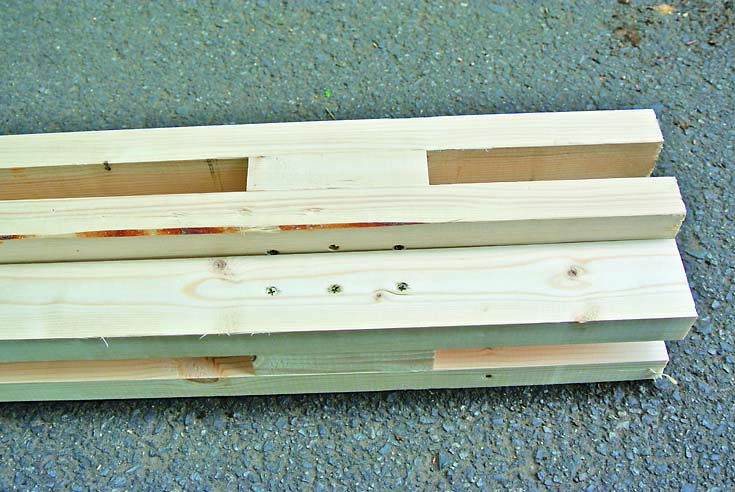

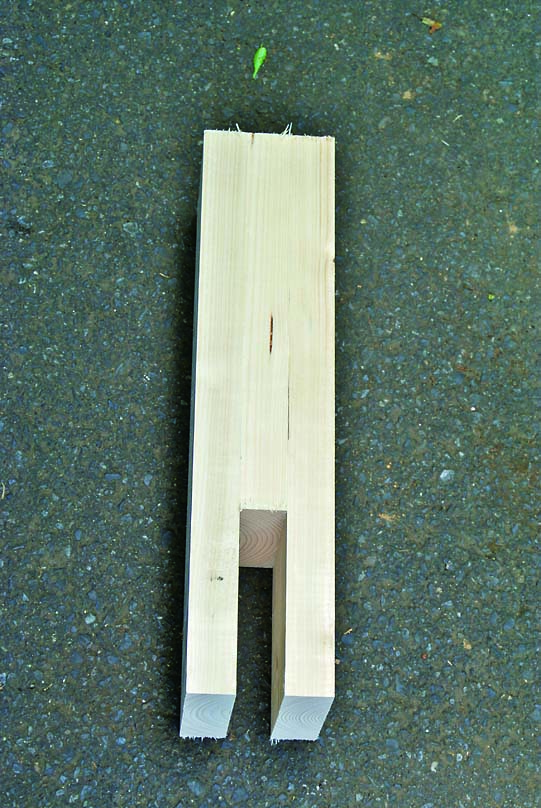

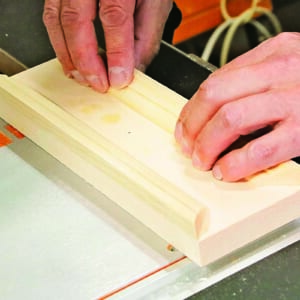

丸ノコ、スチールカッター、インパクトドライバー(ドライバー1番&2番/ドライバー2番ロング/3mm径/3.5mm径/4.5mm径/9mm径/モルタル用5mm径ロング/モルタル用6mm径/鉄工用4mm径ドリルビット)、ノコギリ(アサリあり/なし)、カナヅチ、ノミ、コーキングガン、サンドペーパー、サシガネ、メジャー、水平器、ハケ、脚立

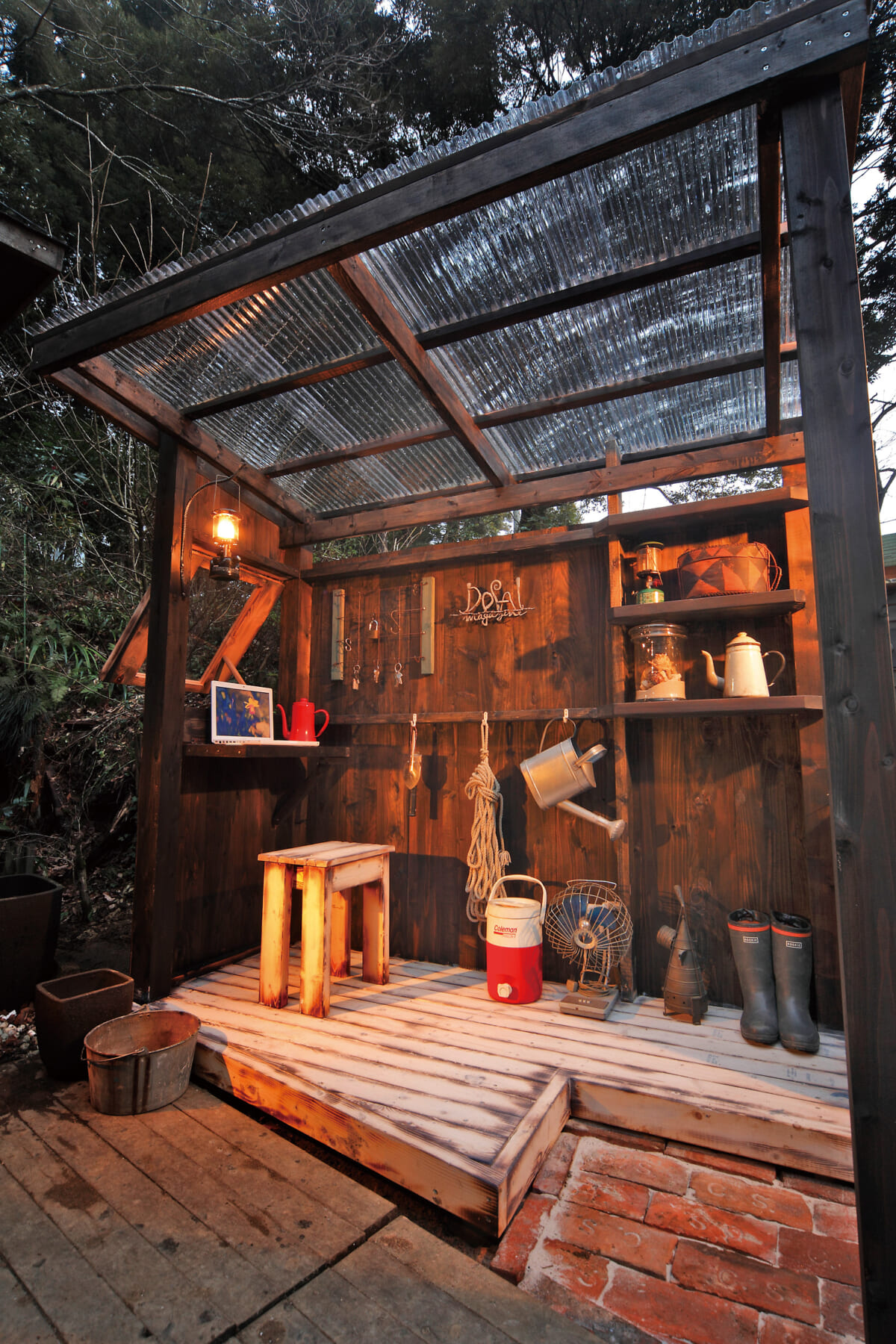

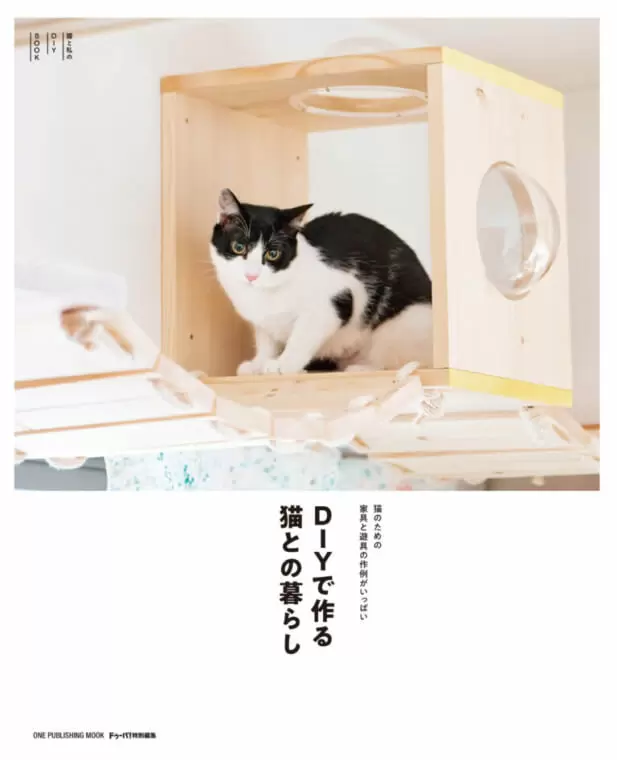

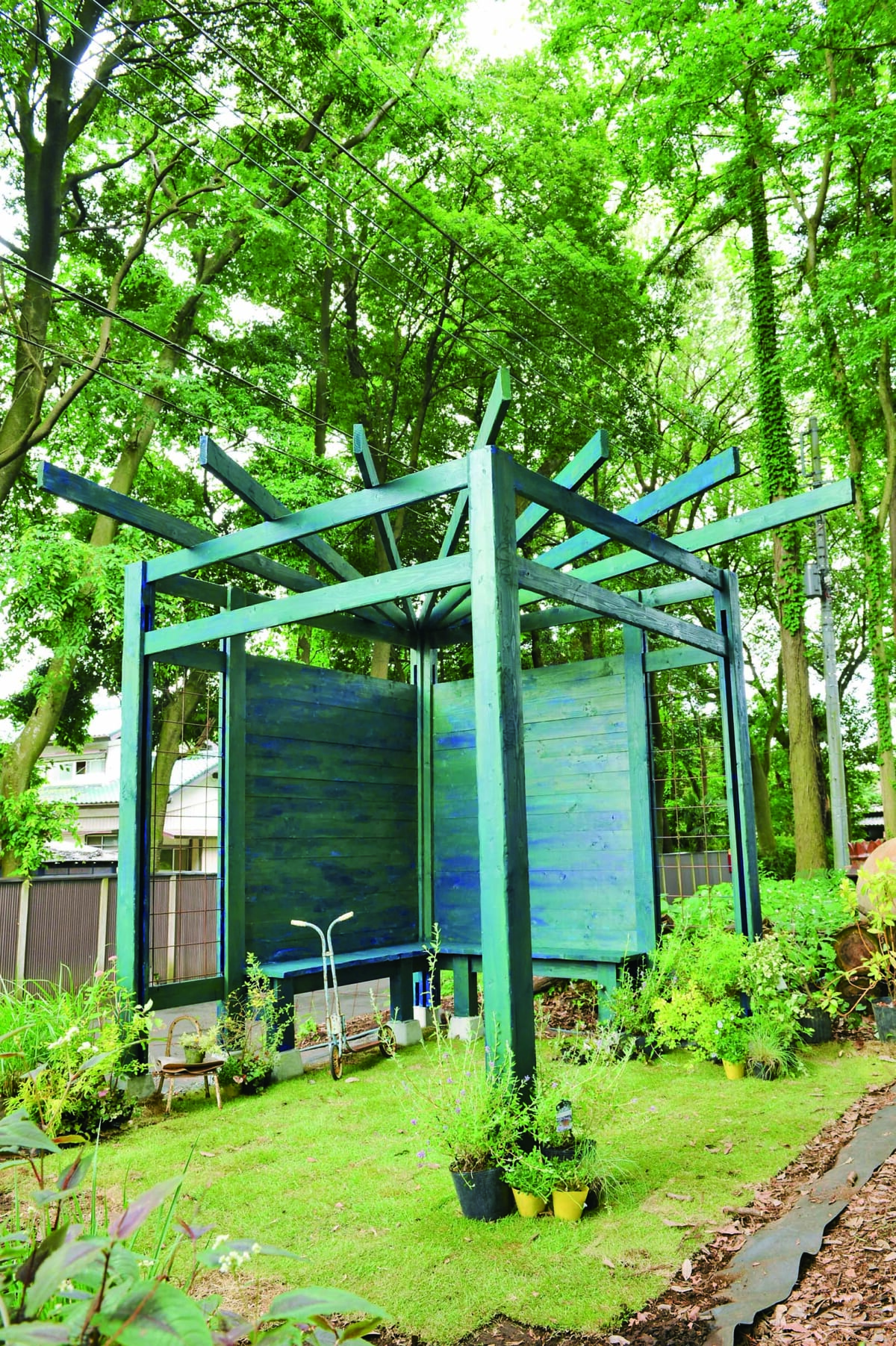

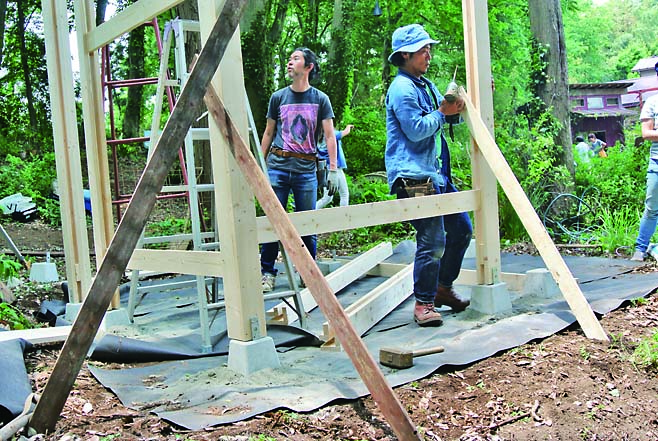

玄関ポーチ収納の改善で家族の精神的健康を…

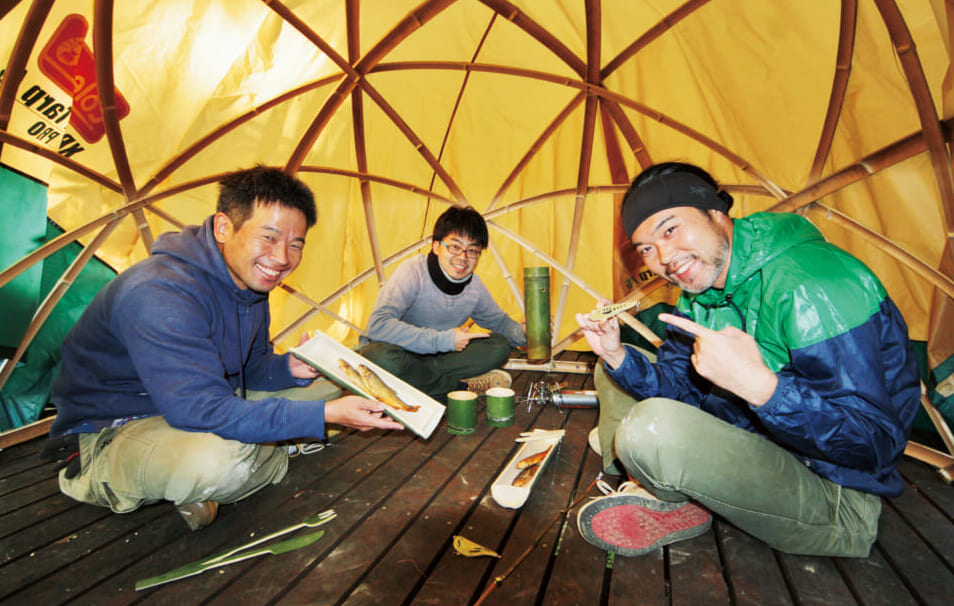

ふと気づけば子どもが増えていた、ではマズいが、子どもの自転車ってのは、まさにそんな感じだ。

3人の子の成長に連れ1台ずつ増えていき、いつの間にか、わが家の玄関ポーチは一家5人分の自転車が占領。ドアが半開しかしない状態になっていた。

…なんて、いつの間にかも何も、当然、5台目のチャリがやってきた時点でドアが開かないことは判明していたのだが、決定的な不都合もないため見て見ぬ振りを決め込み、この状態で数カ月を過ごしてきたのだ。

しかし、こんな有り様、よくないに決まっている。決定的な不都合はないが、明らかに毎度毎度ちょっぴり不都合だし、重い荷物を持って出入りするときなど完全にイライラしていたもの。そうだ、わが家の揉め事のいくつかは、この玄関が原因に違いない。DIYerたるもの、ここはDIY収納術を駆使して玄関ポーチ事情を改善し、一家の精神的健康を取り戻さなければ…。

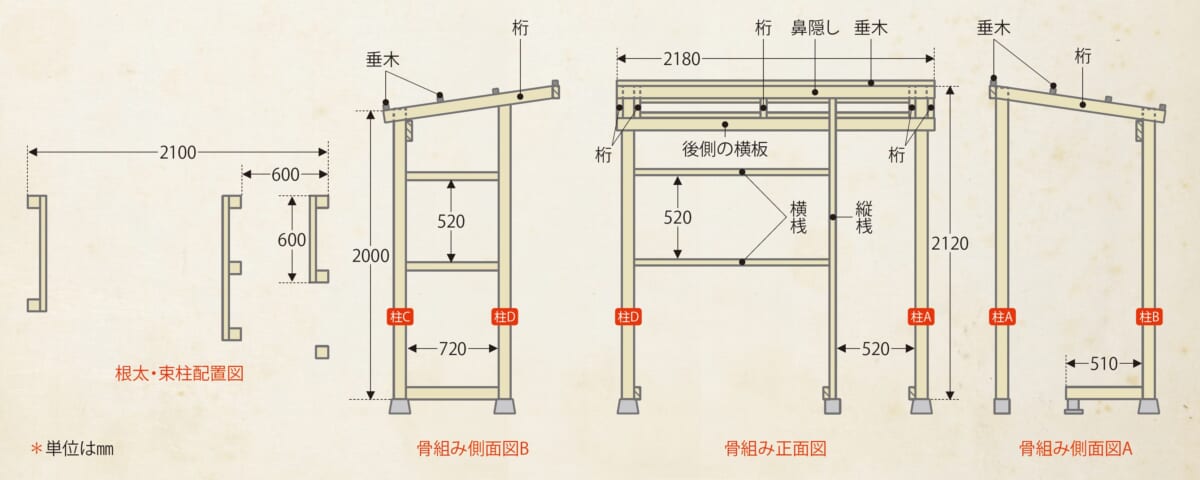

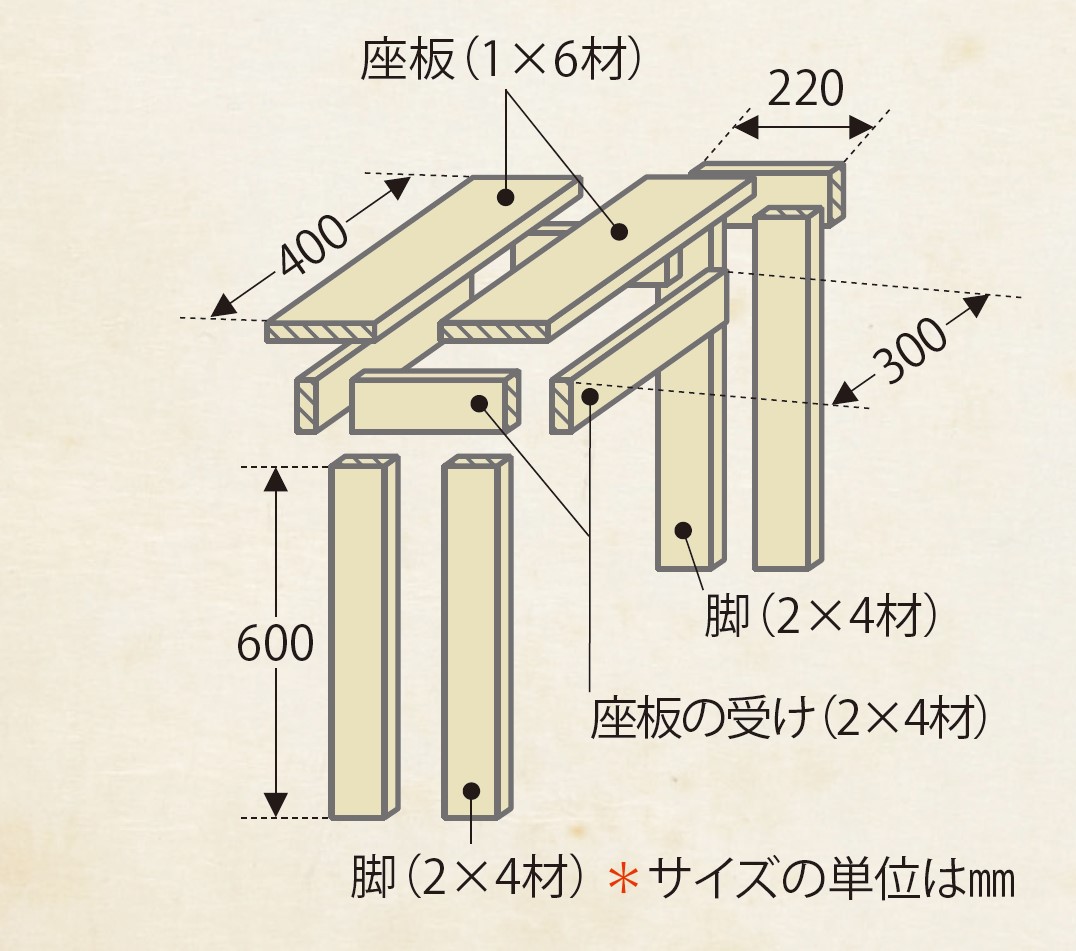

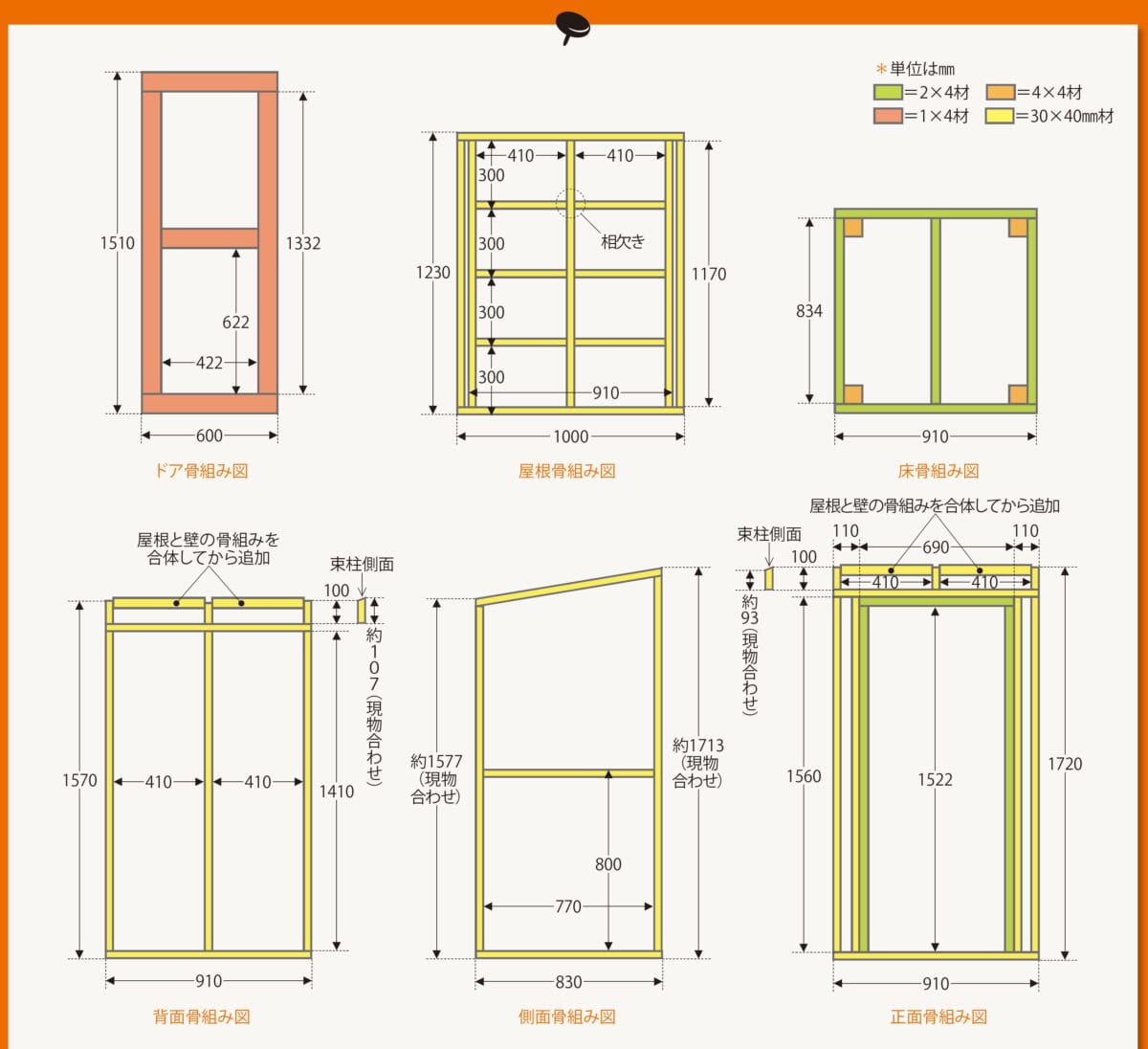

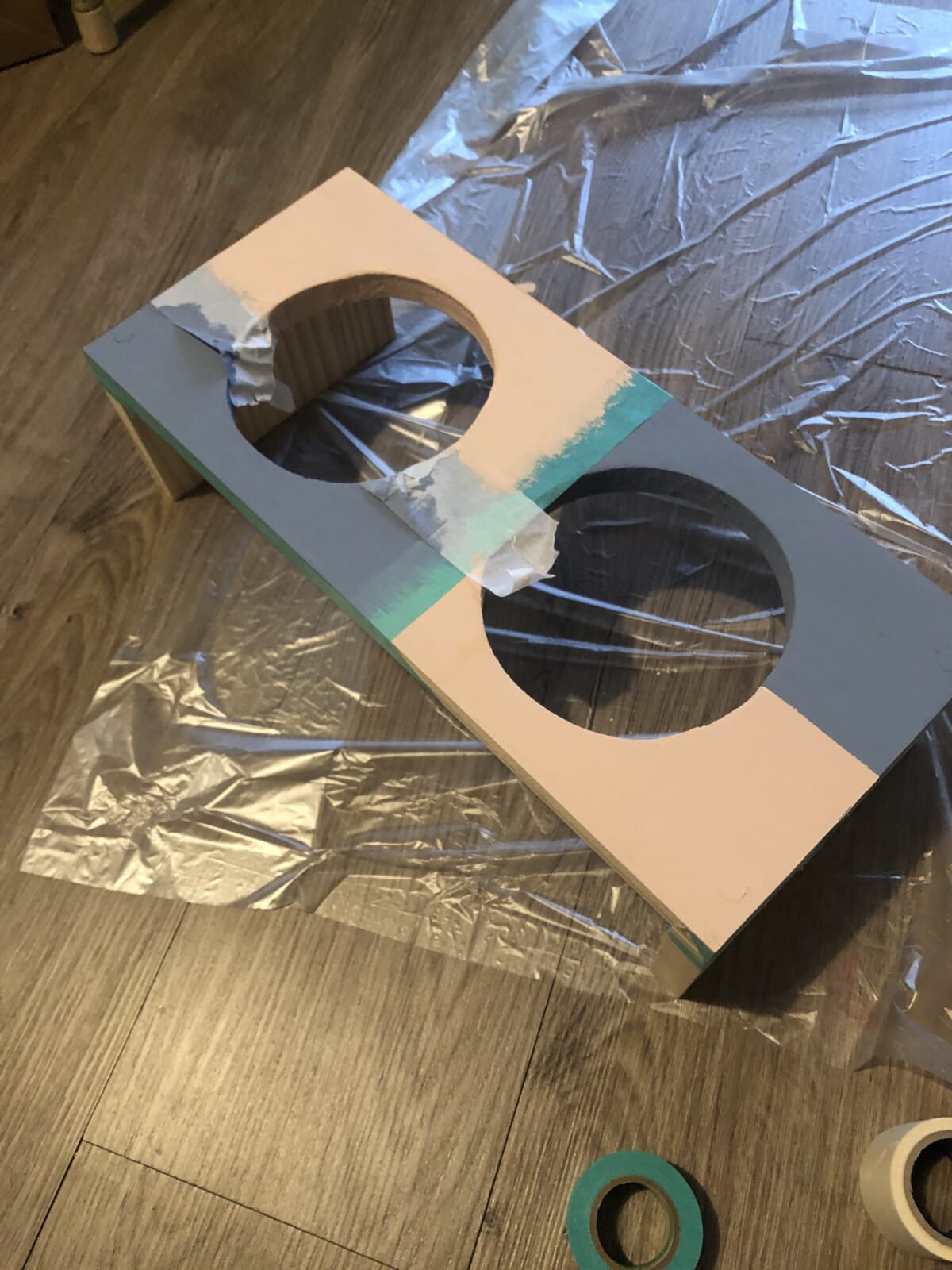

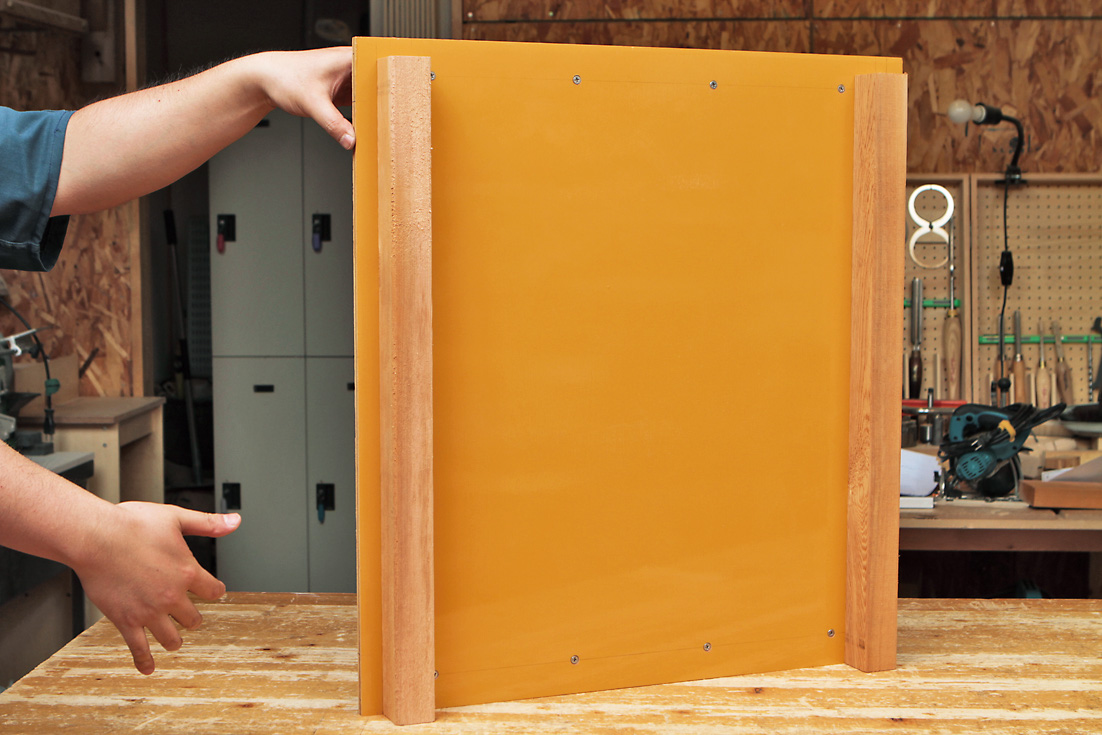

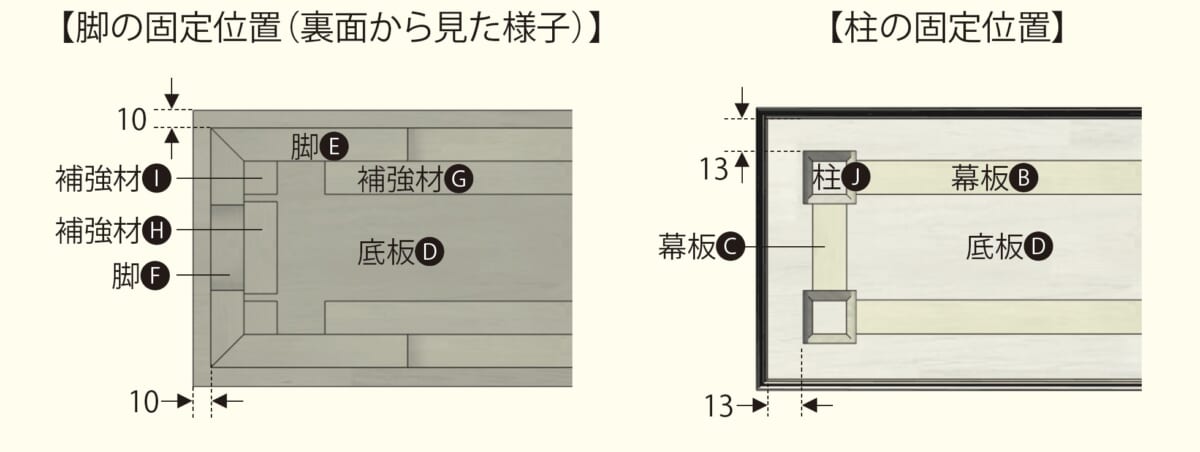

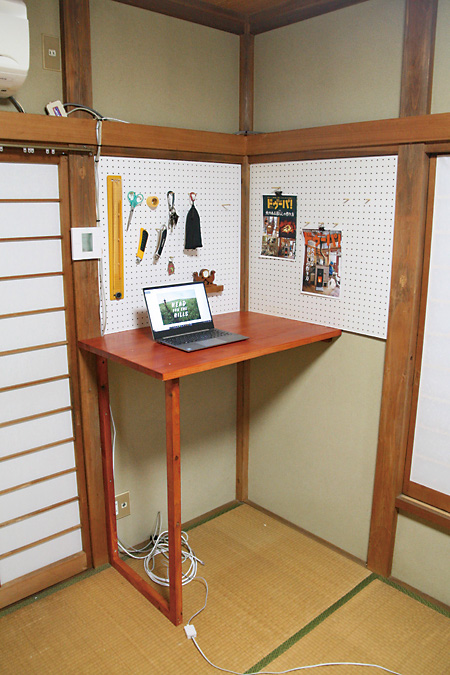

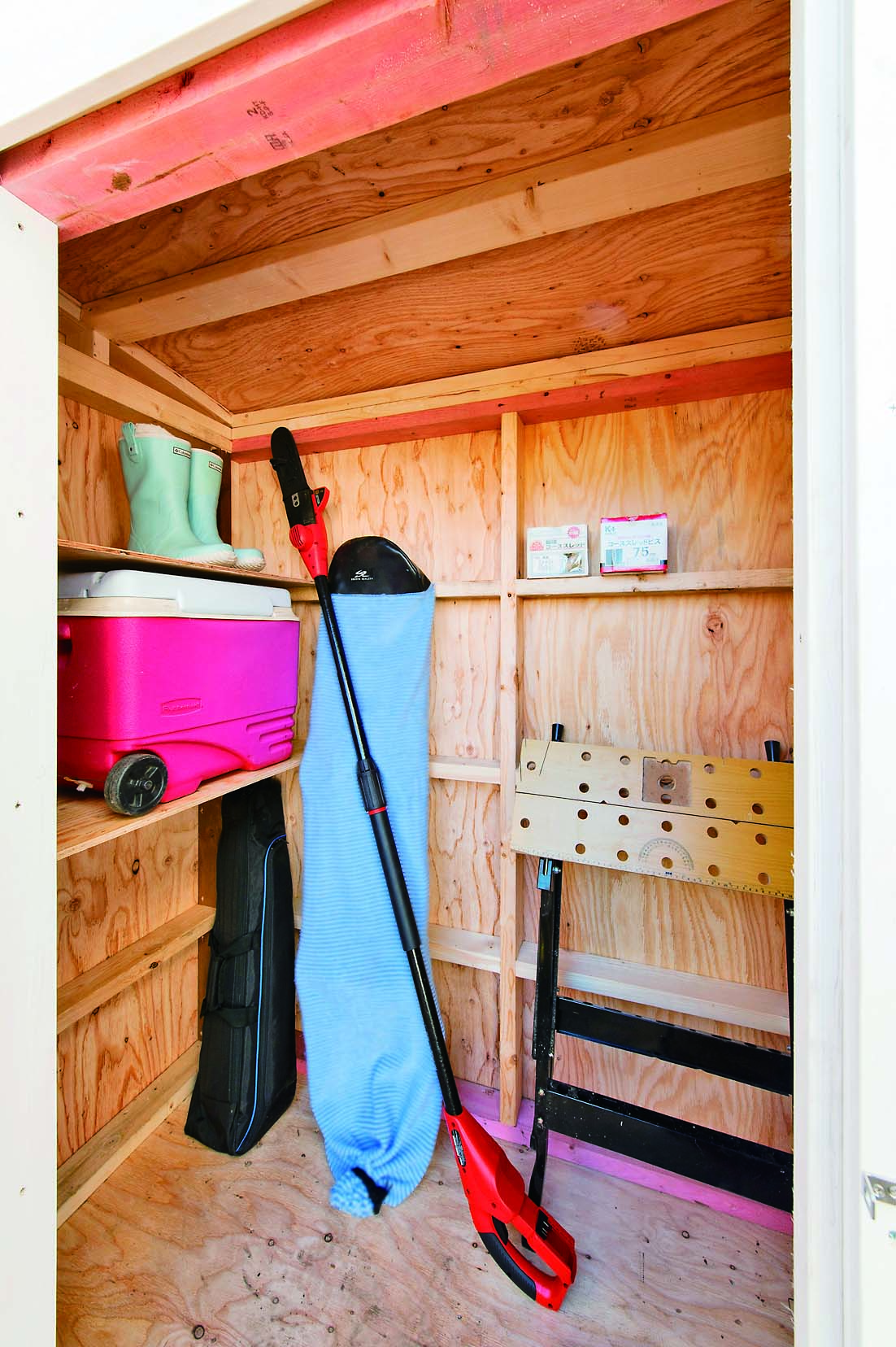

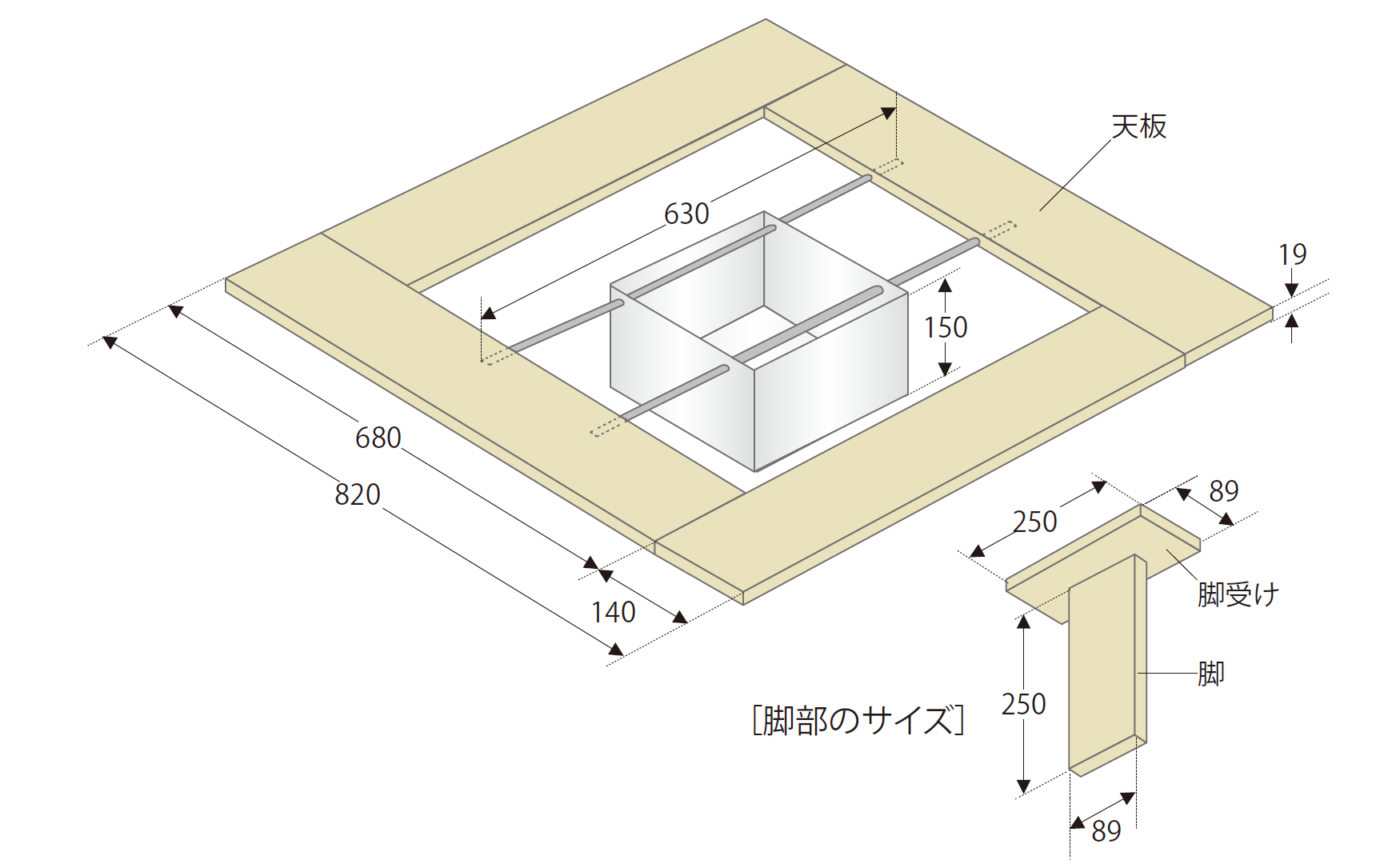

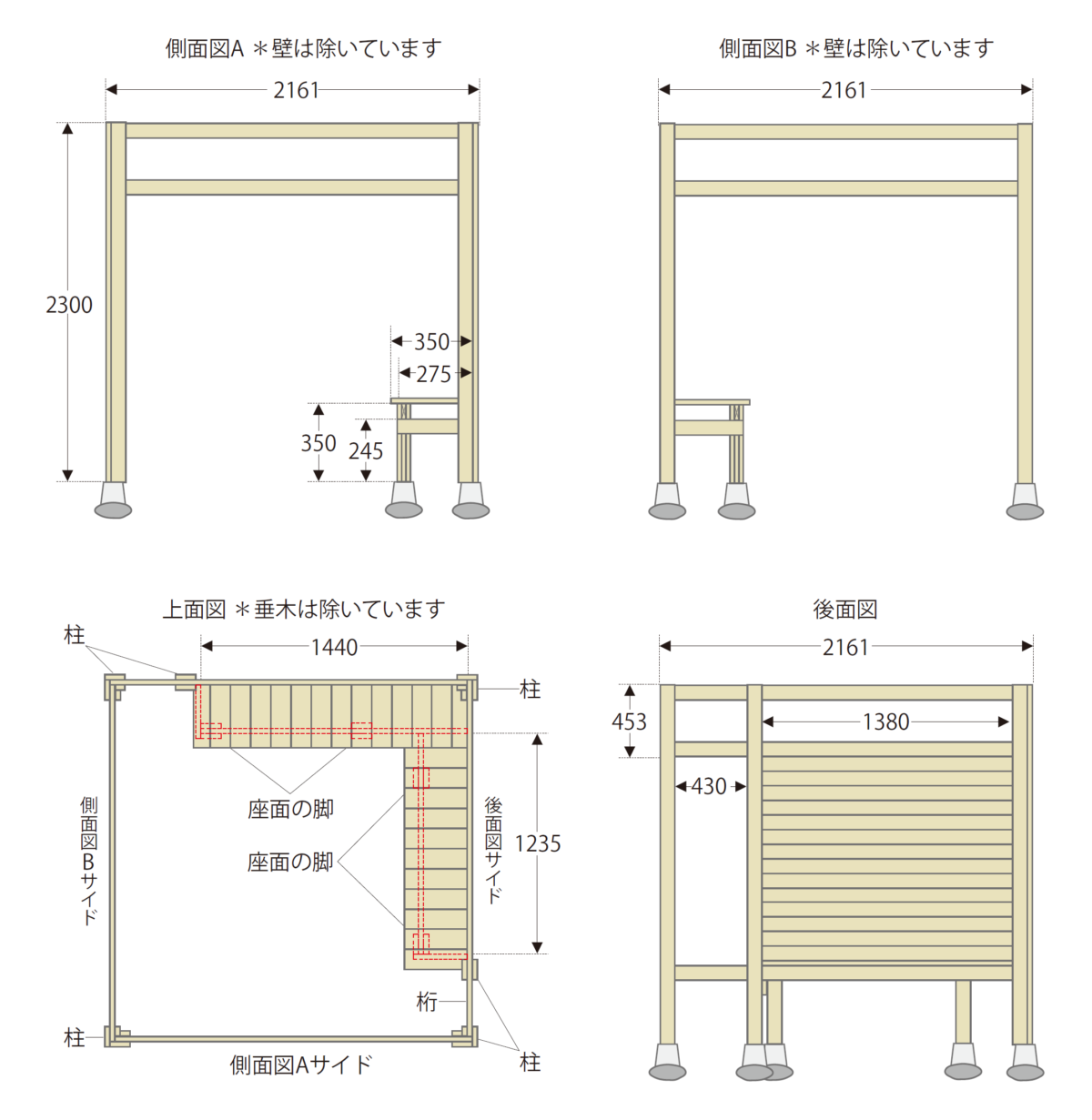

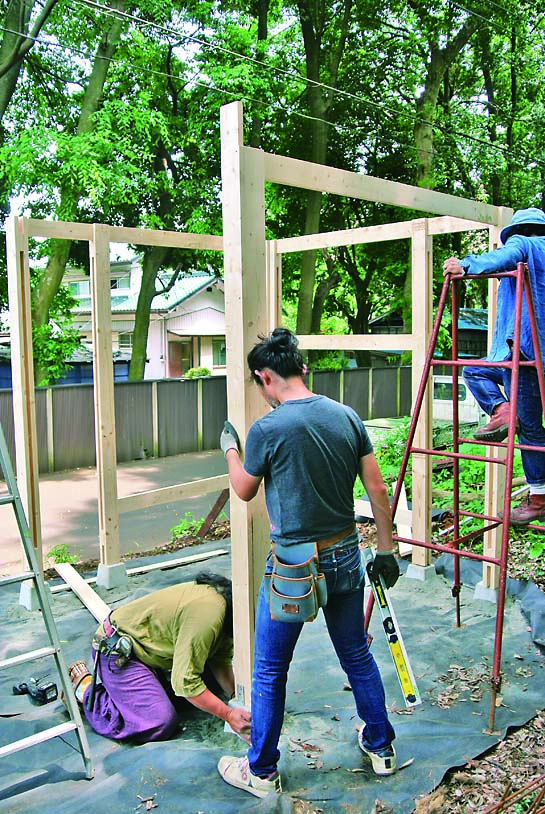

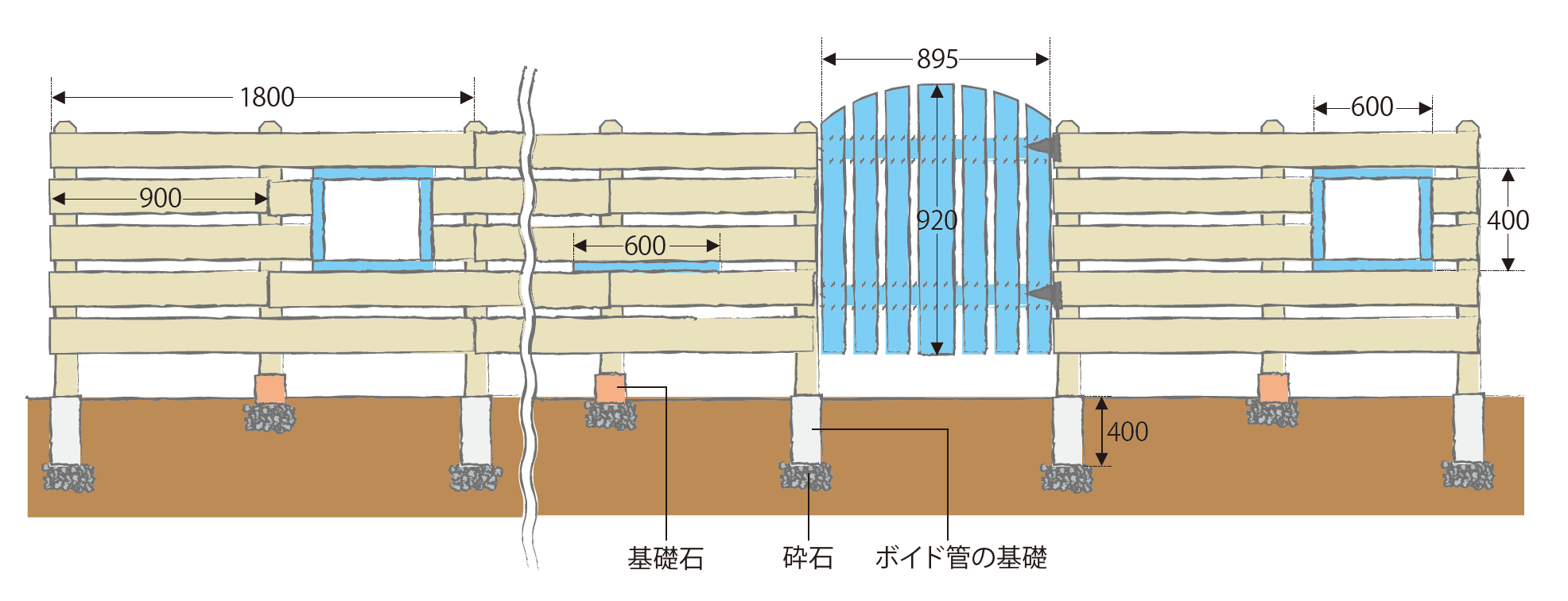

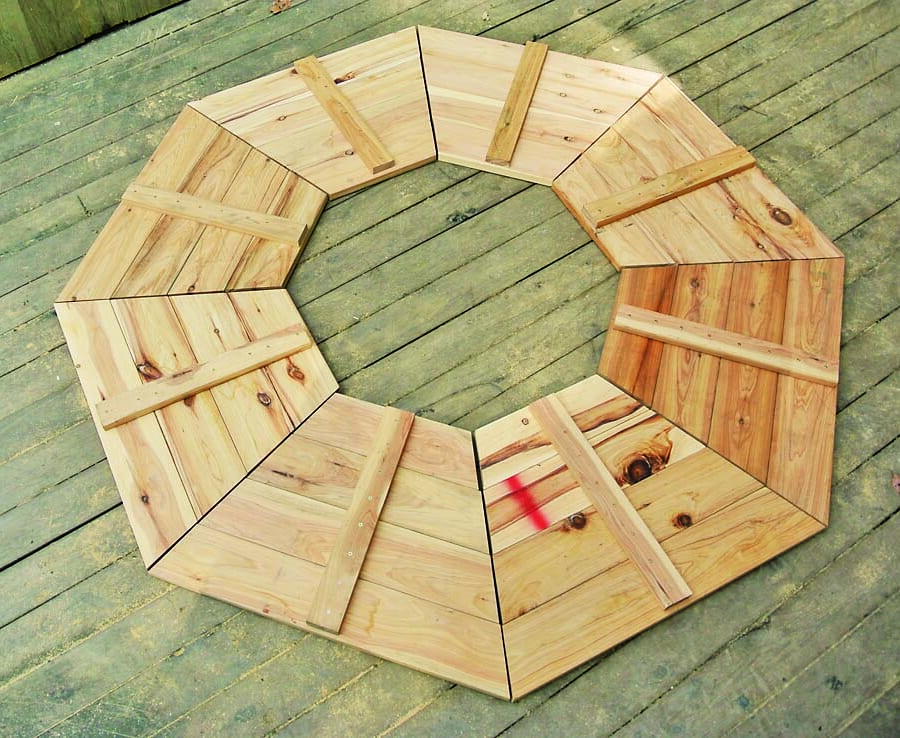

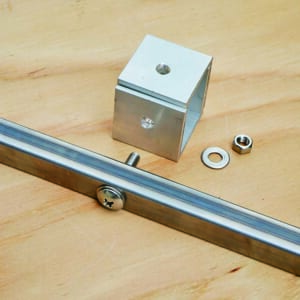

plan1 頭上壁面に棚を作る

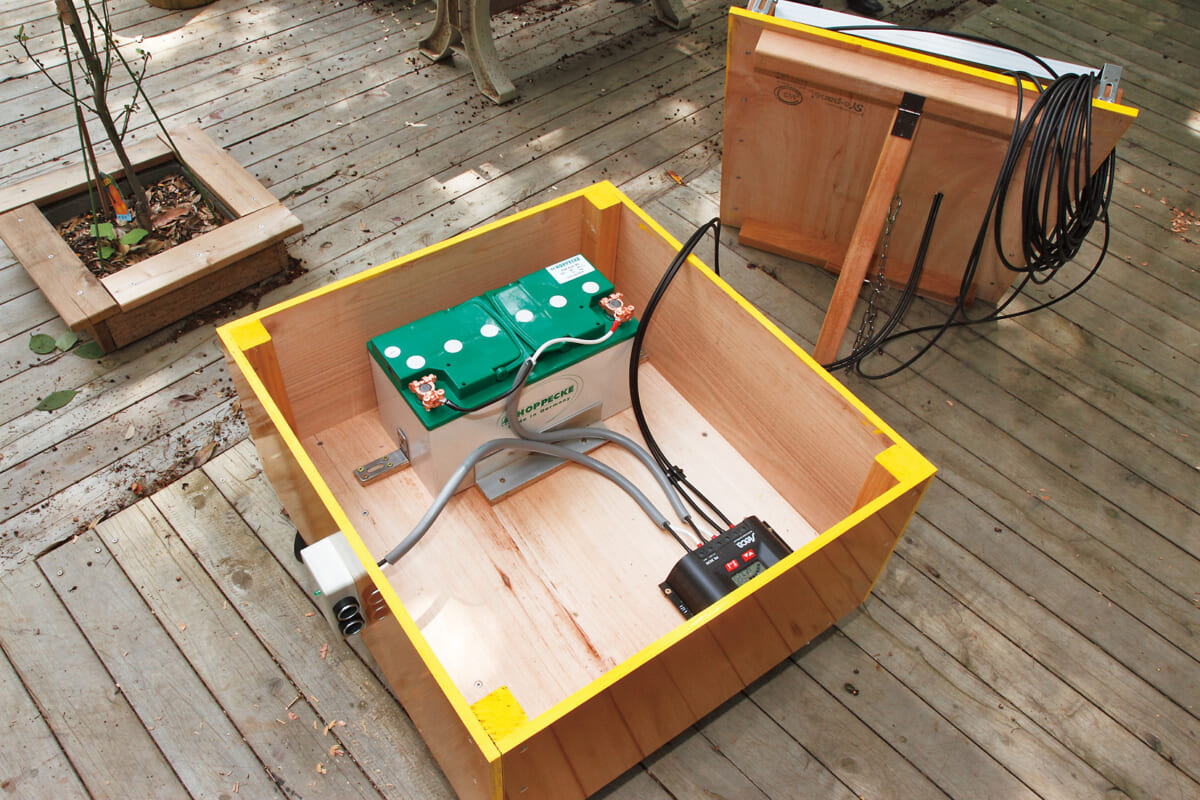

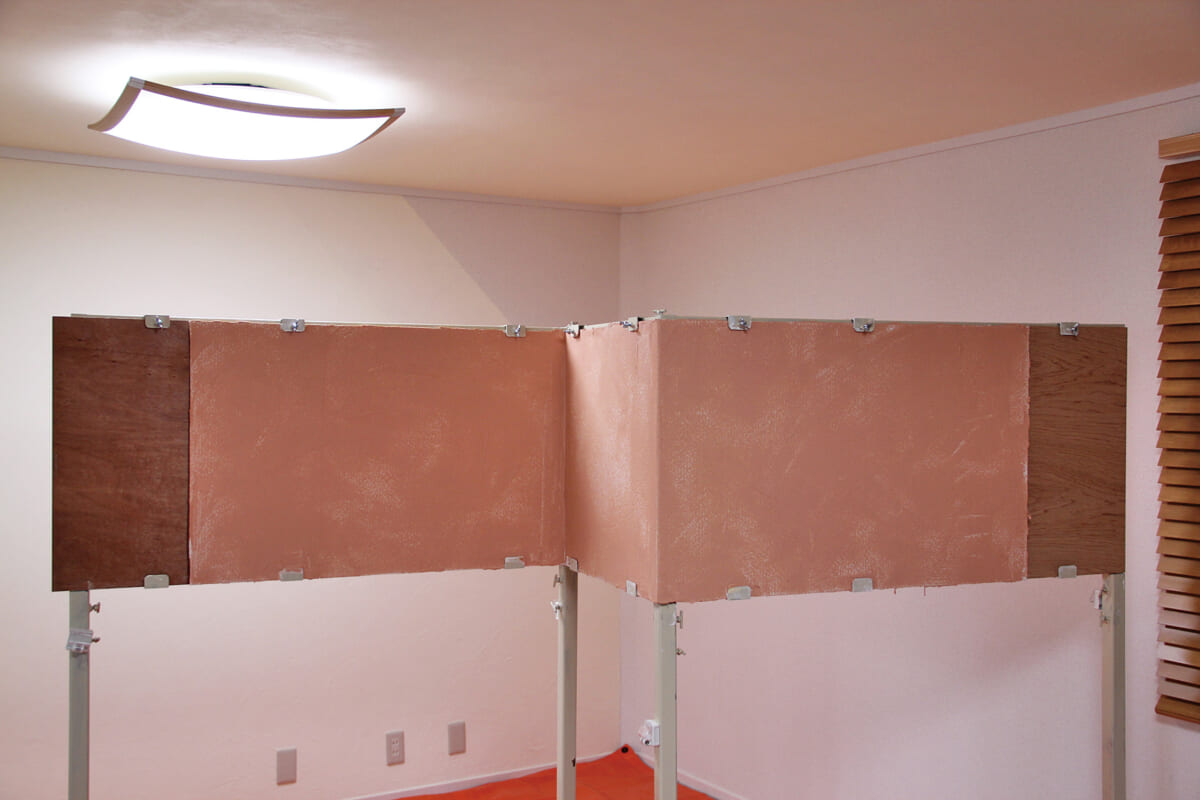

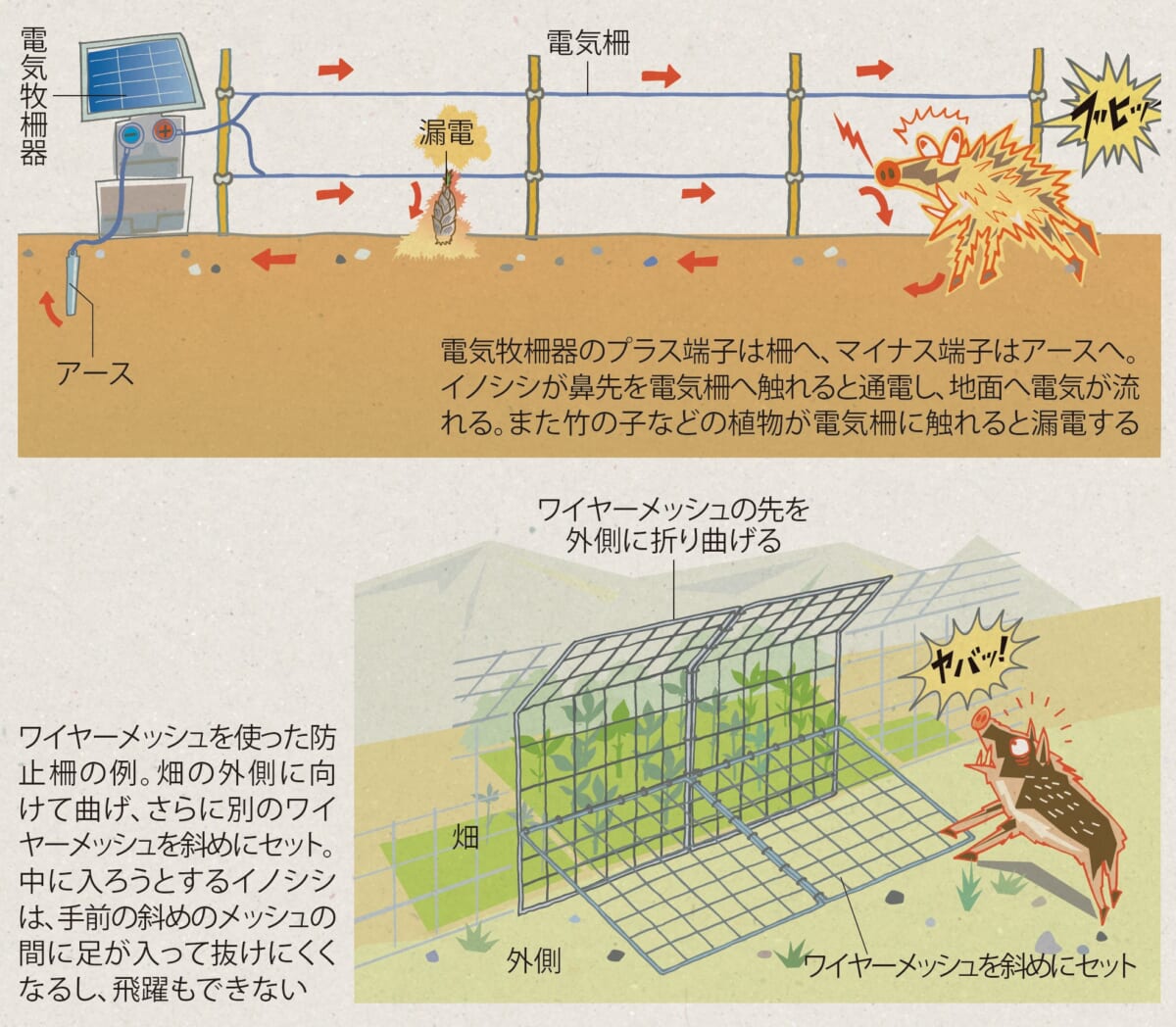

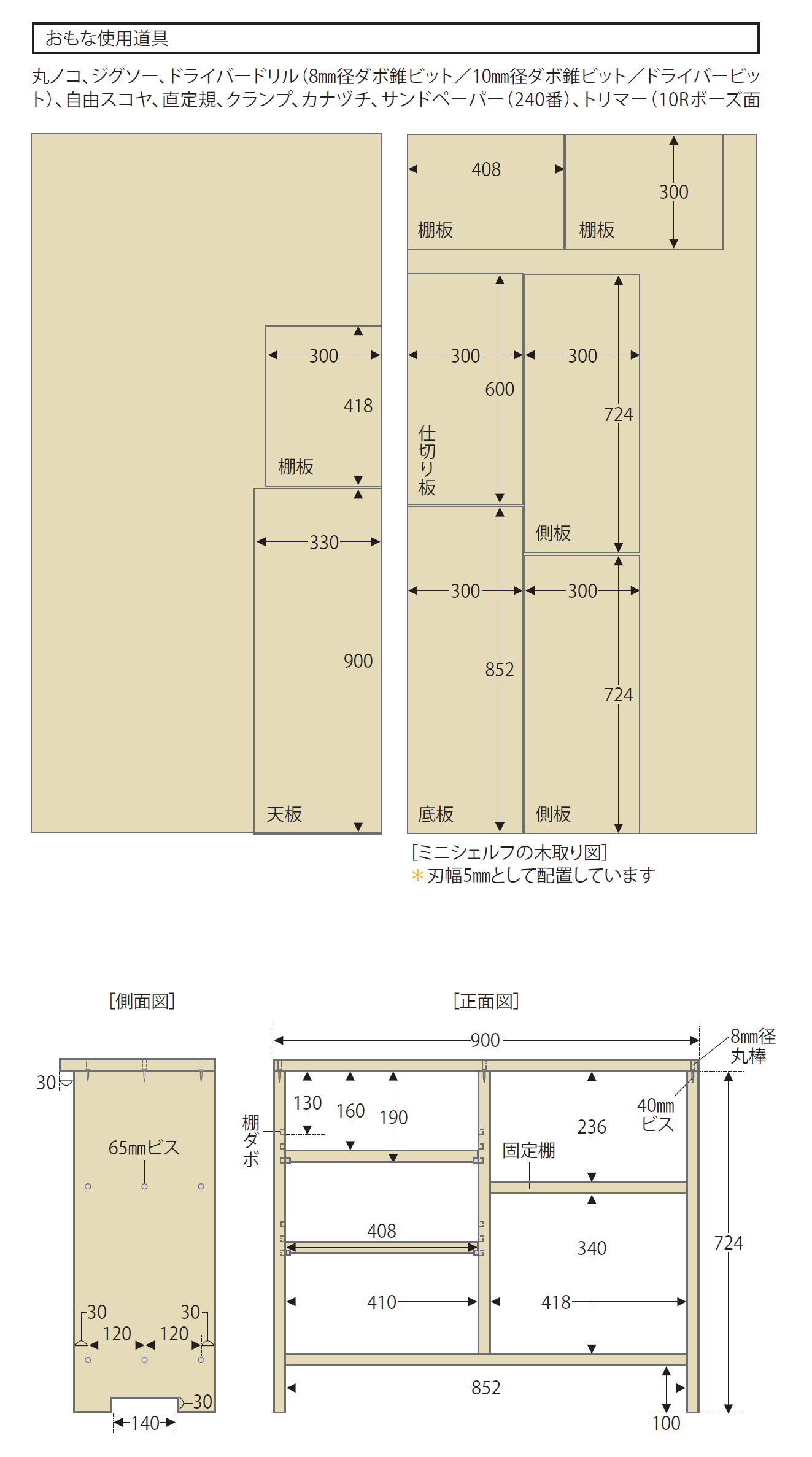

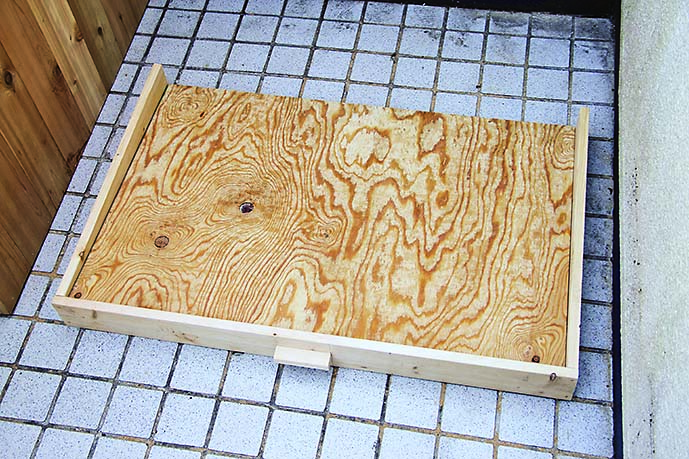

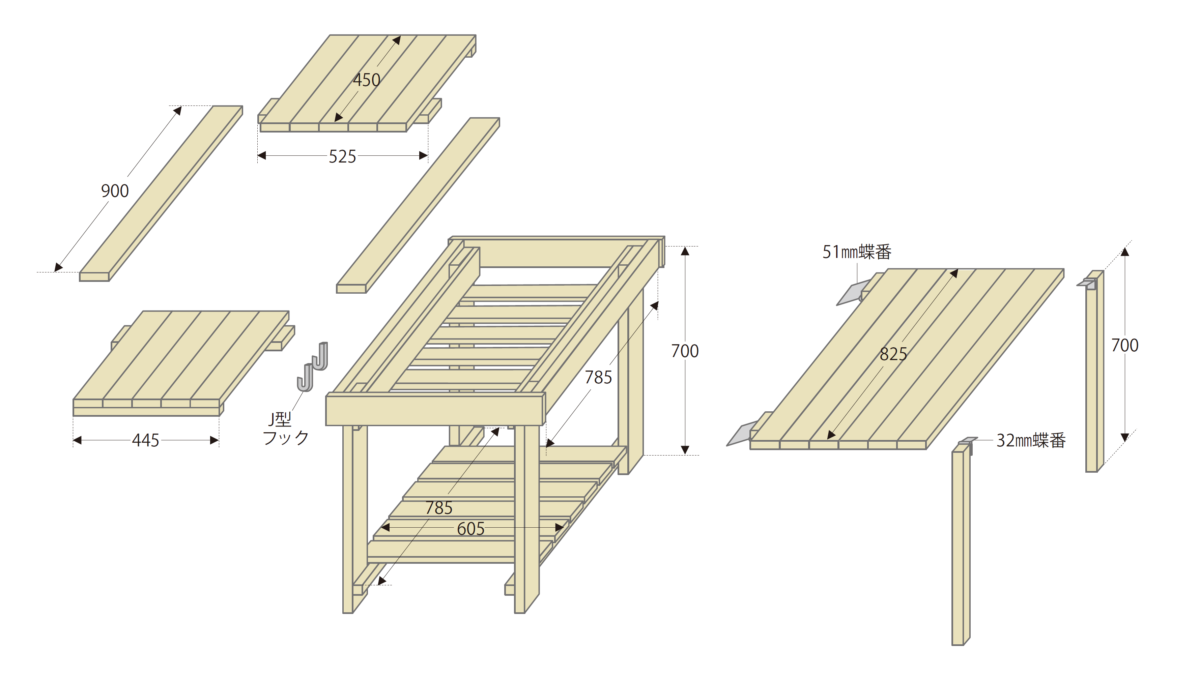

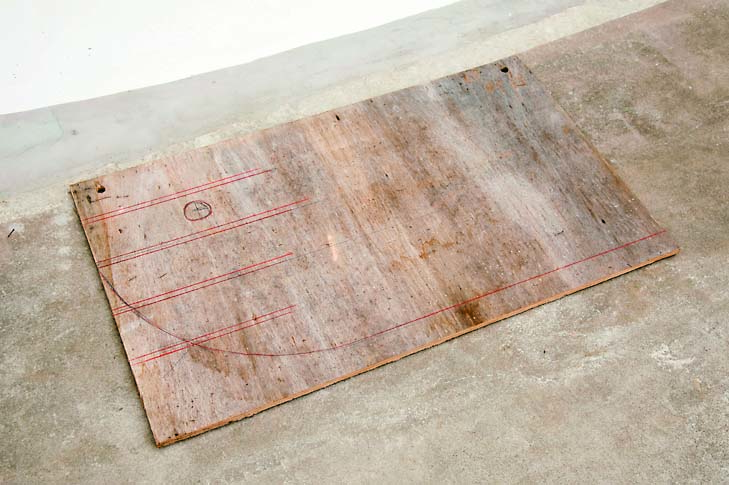

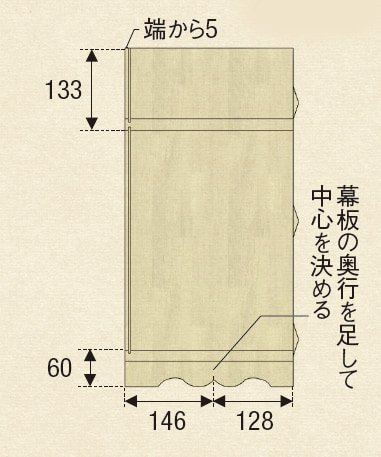

既存のミニ物置の内容物が十分に収まる棚を頭上壁面に作り、ミニ物置分の床スペースをものにする!

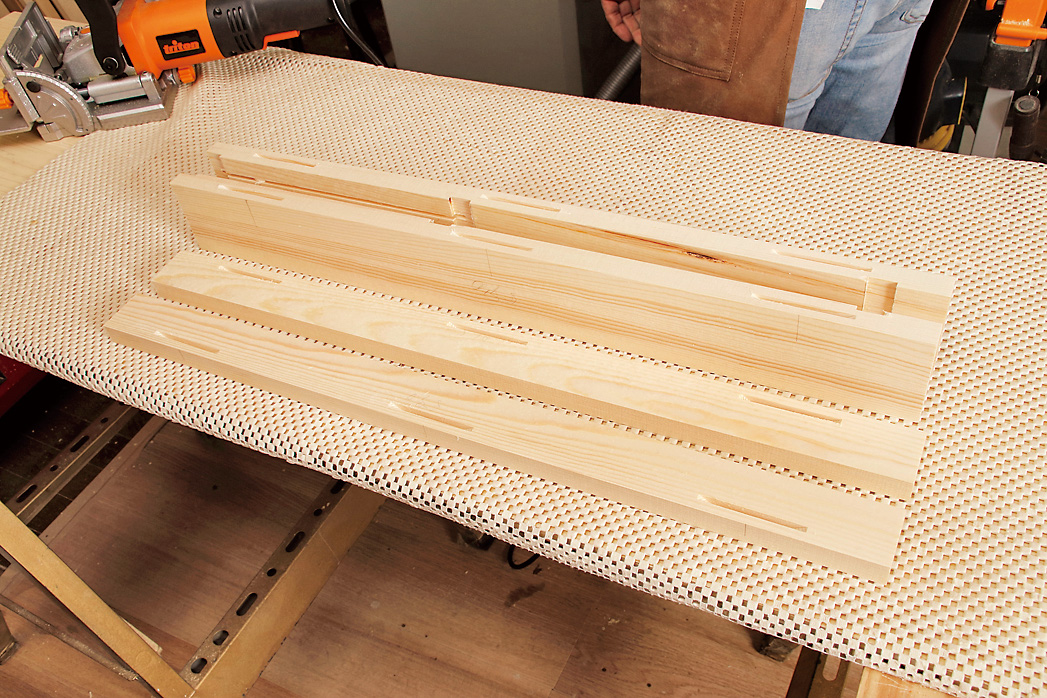

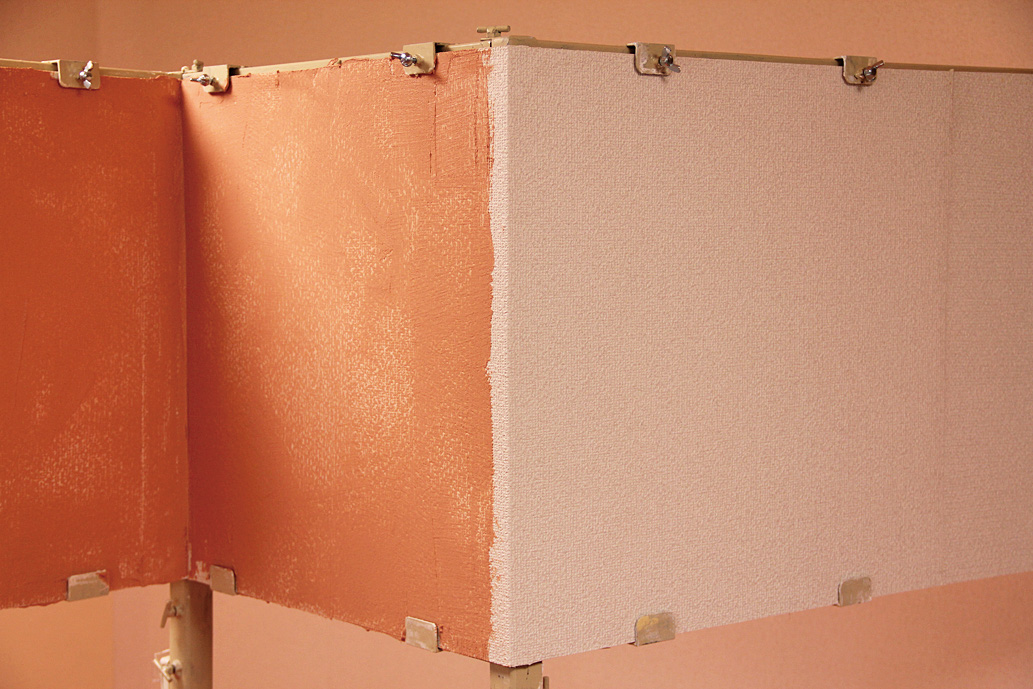

壁裏の柱はハズしたようで意外とハズしていない

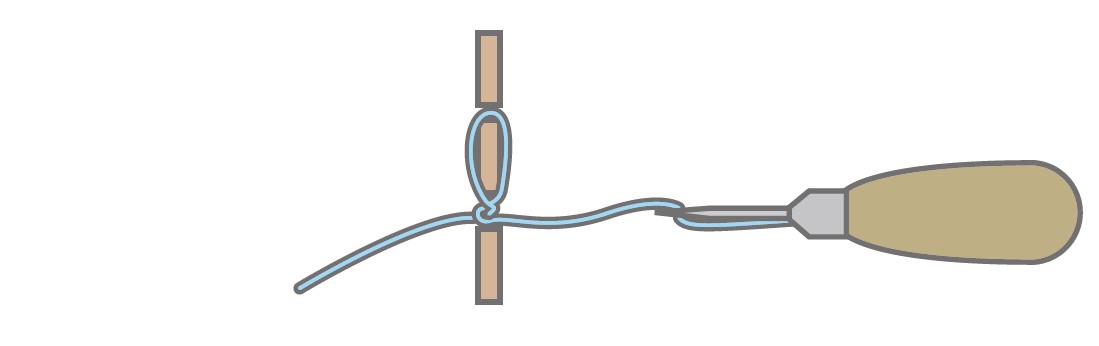

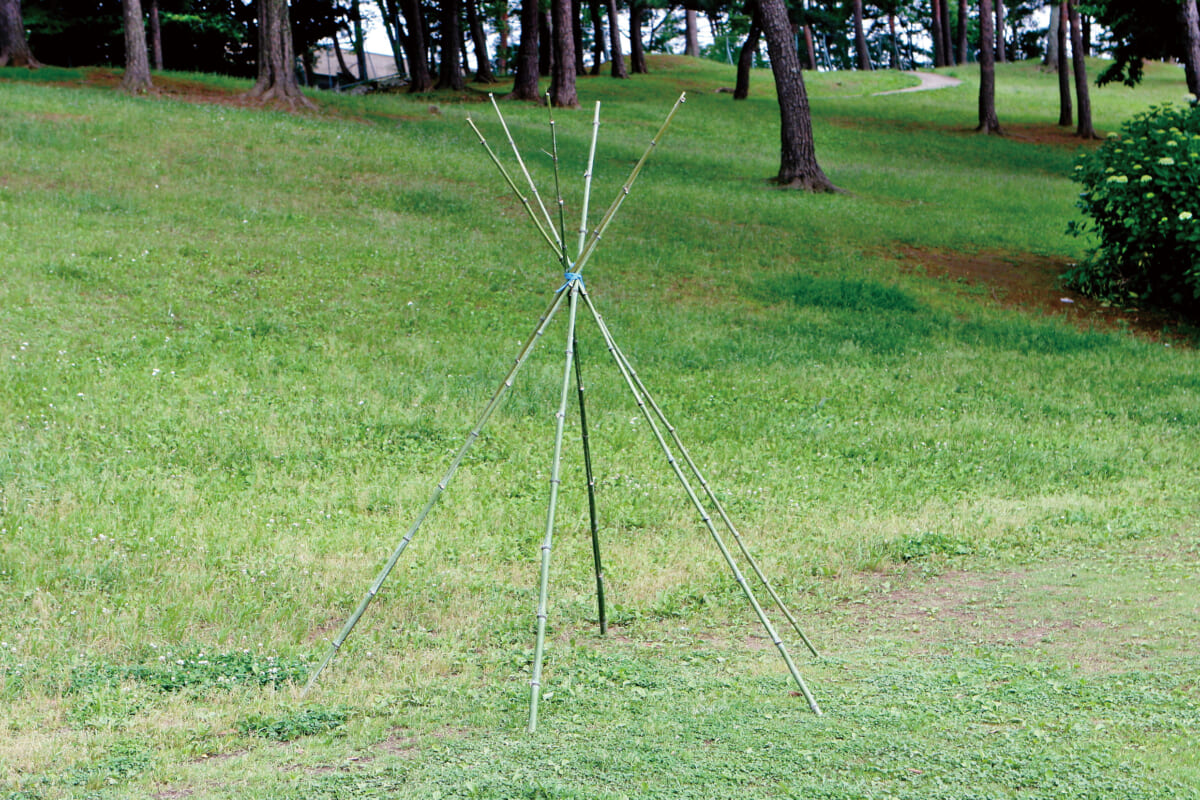

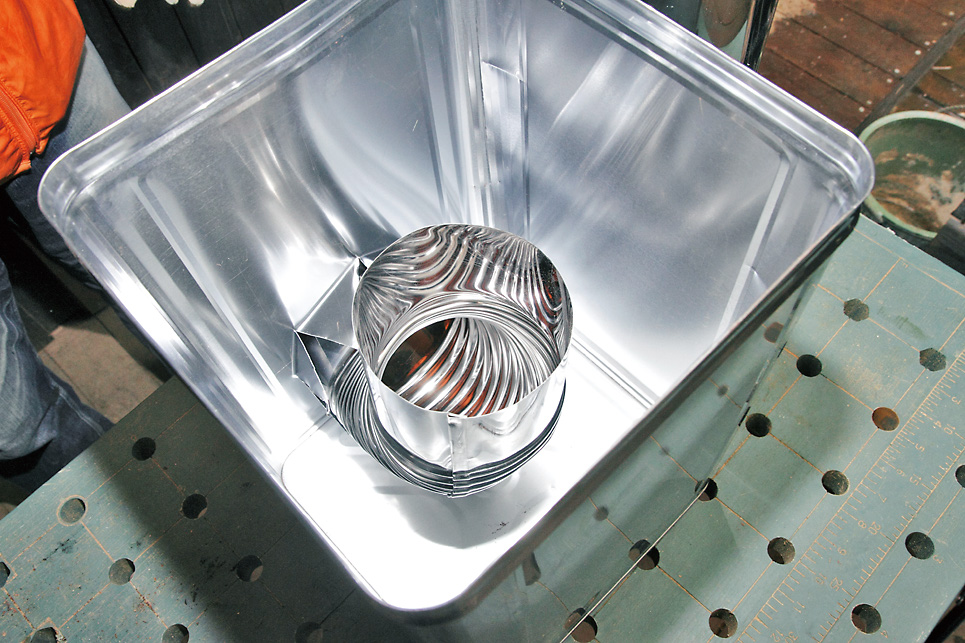

限られた敷地面積を有効活用するには、空中スペースを無駄なく使うのが常套手段だ。そこで目をつけたのが、もともと置いてあったミニ物置。これを頭上にリフトアップできれば、子どもの自転車1台分ほどの床面積があく。

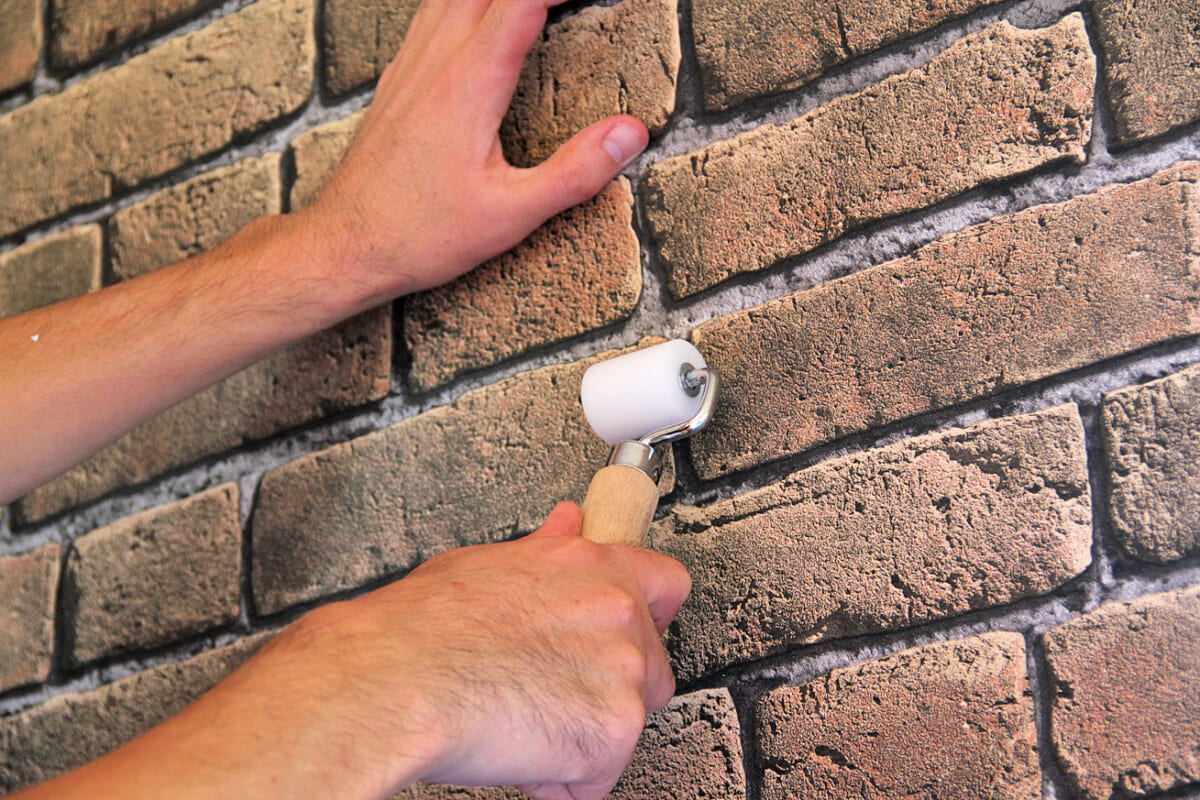

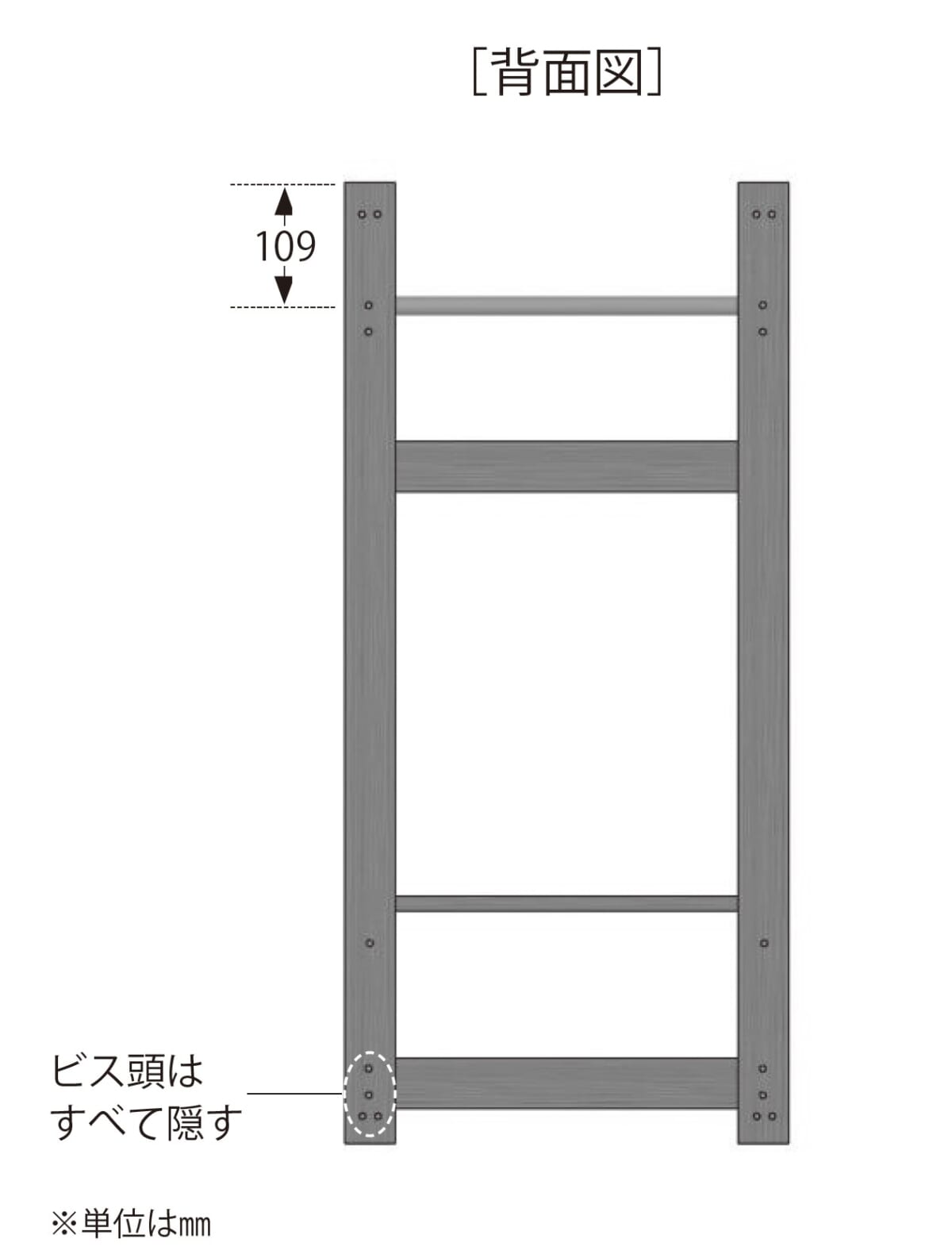

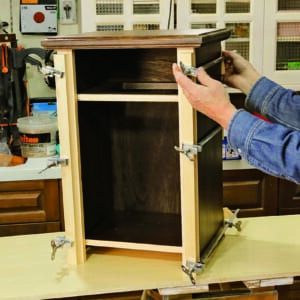

というわけで、まずは既存の物置と同等か、それ以上の容量を持つ棚を空中に作ることに。しばらく逡巡したのちに選んだ方法は壁面利用。母屋の外壁に穴をあけることになるため躊躇したが、玄関ポーチの屋根が深く、台風でも雨は製作予定場所まで吹き込まないようなので決断。もちろん、それでもコーキングは念入りに行なうべきだろう。

ちなみに、壁面に穴をあけることなく4本の脚をつけてリフトアップすることも検討したが、収納物がけっこう重いことを考えると危険だし、脚が自転車収納の邪魔になりそうなので廃案となった。

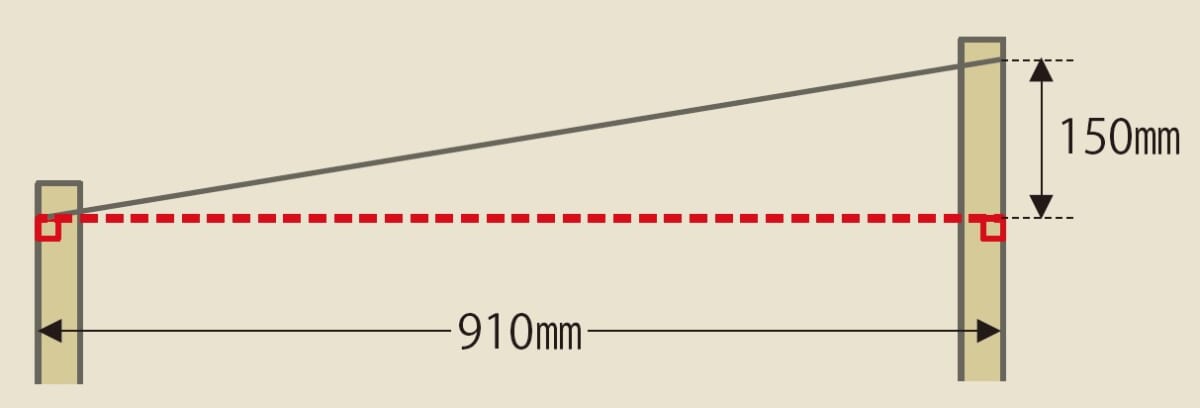

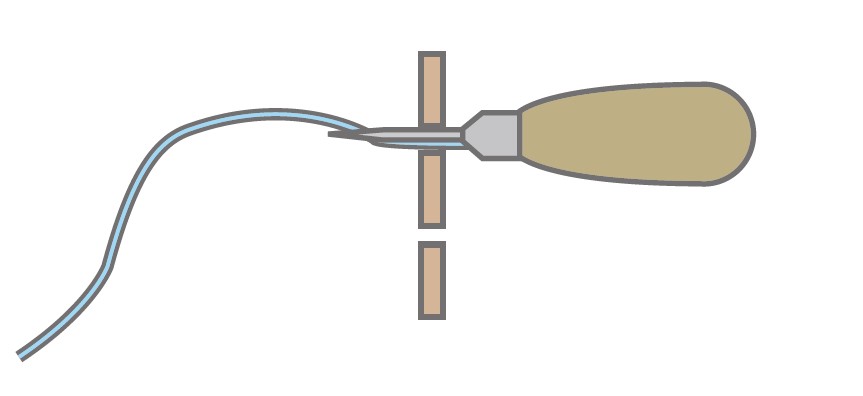

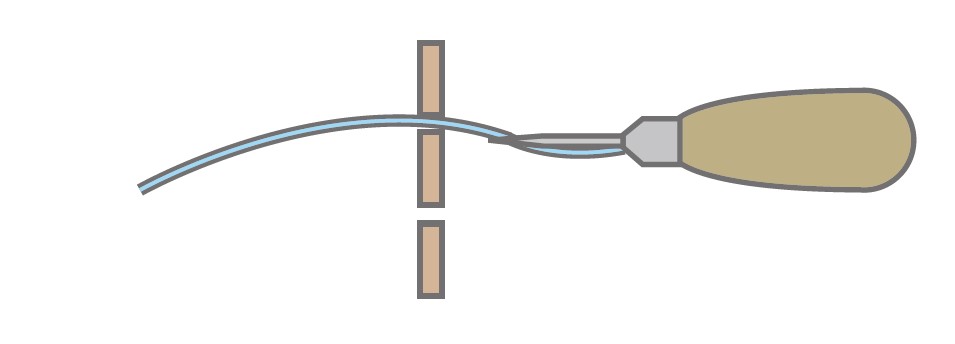

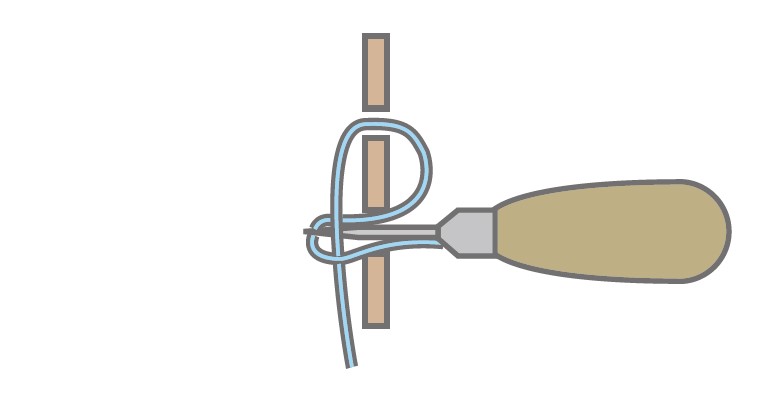

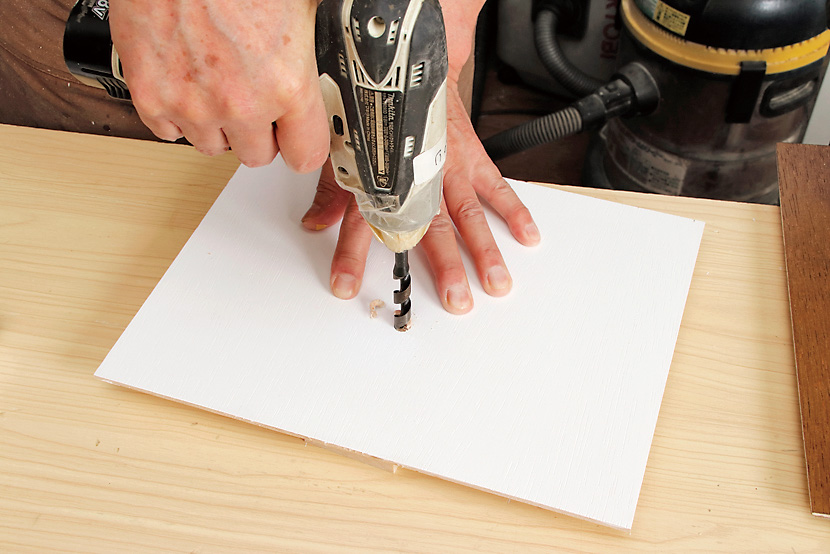

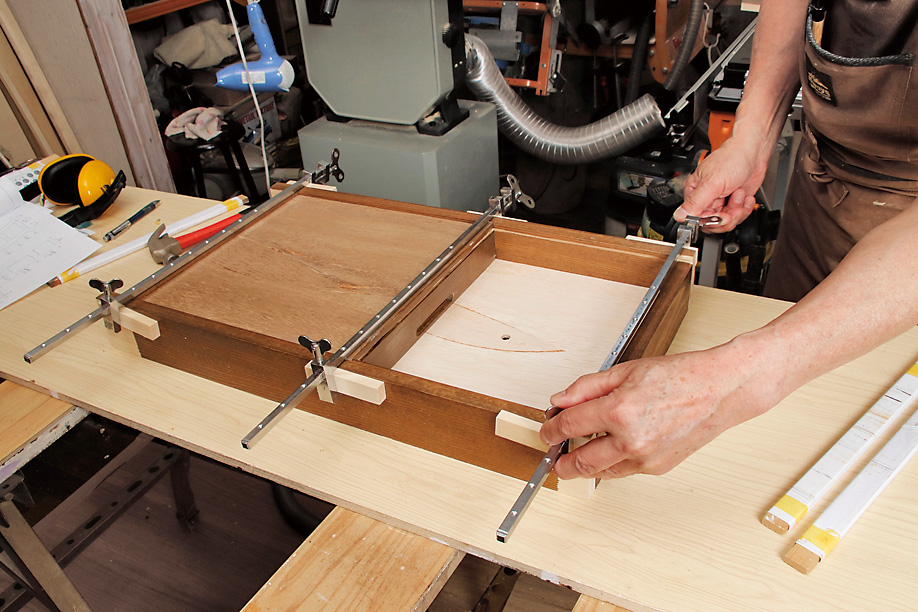

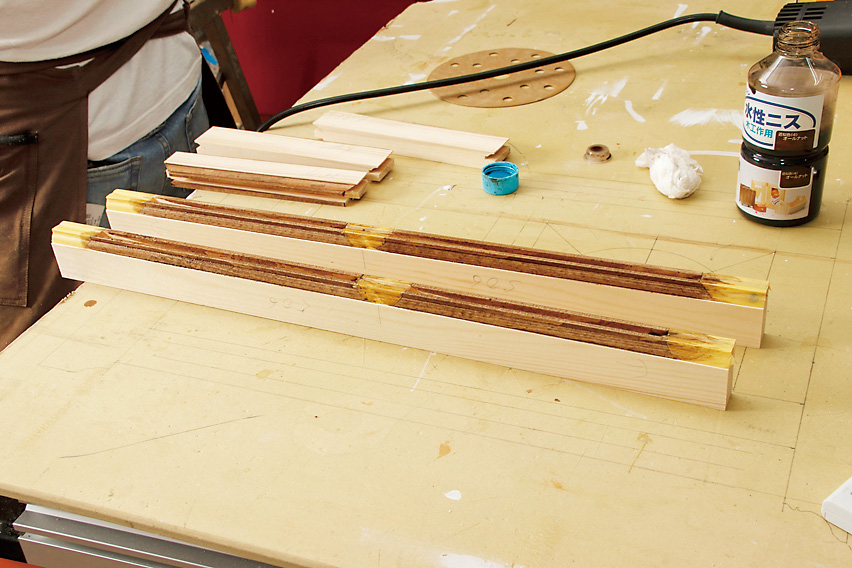

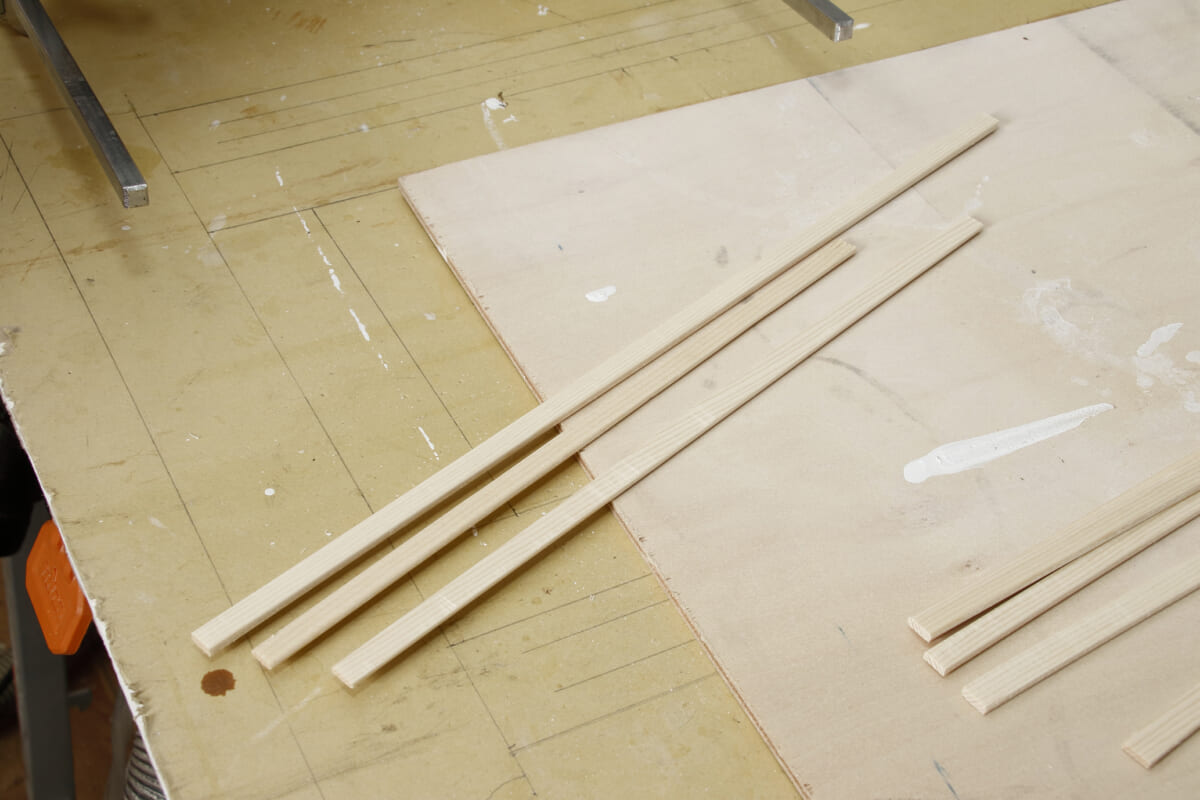

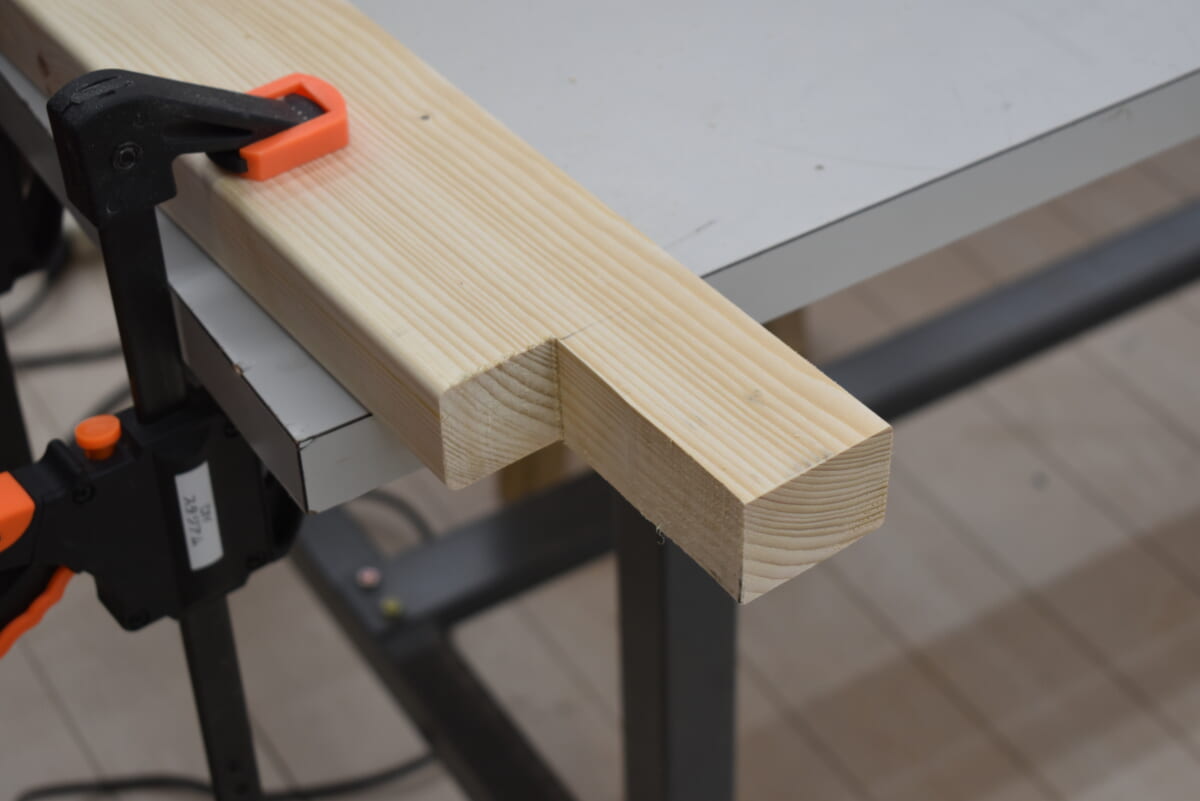

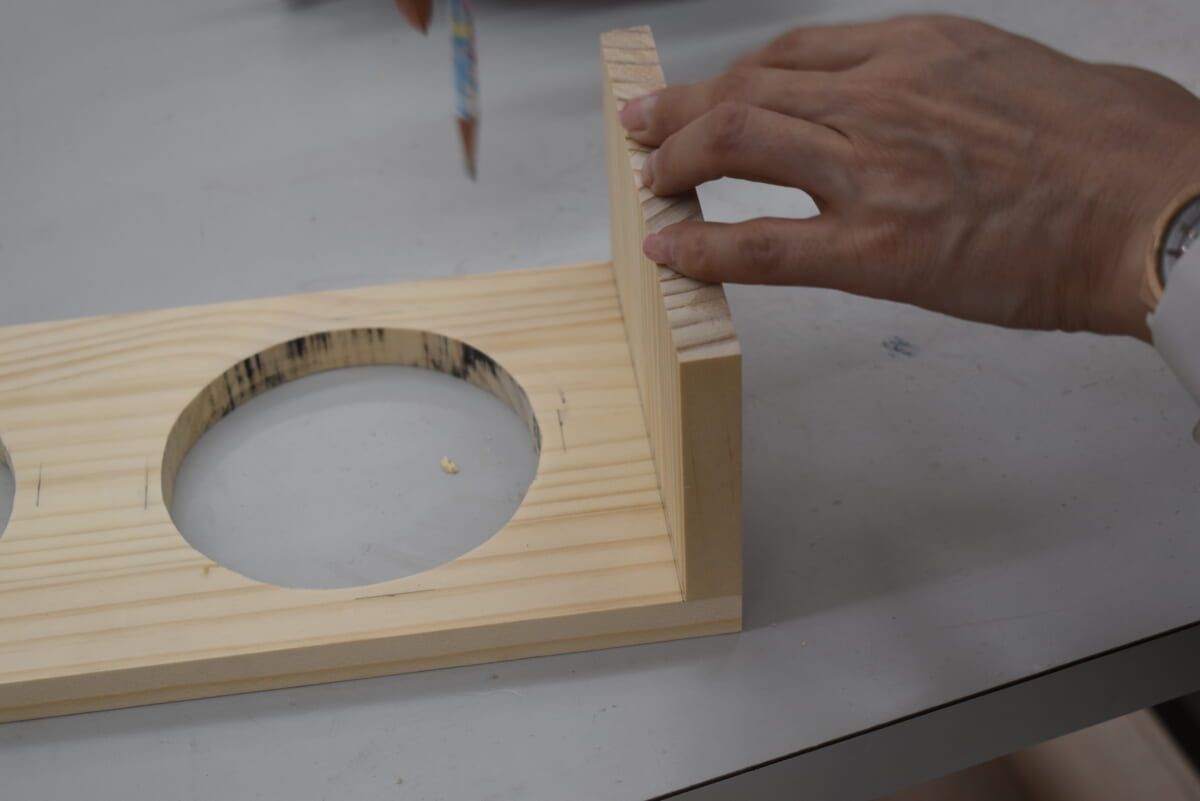

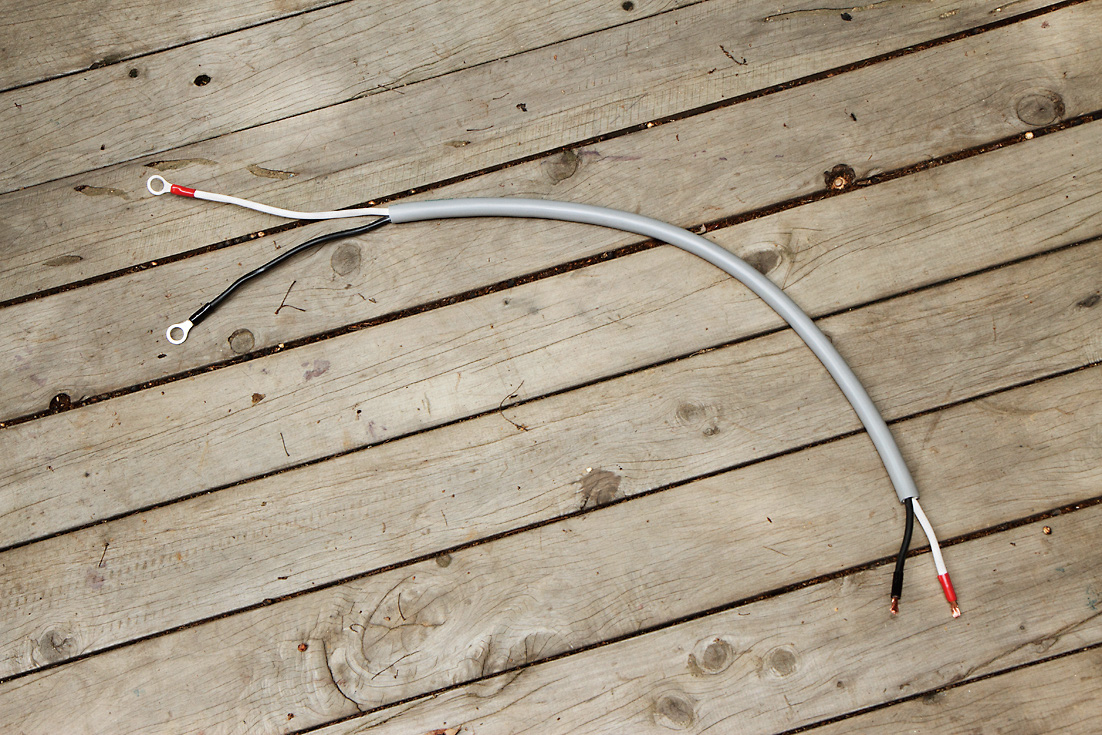

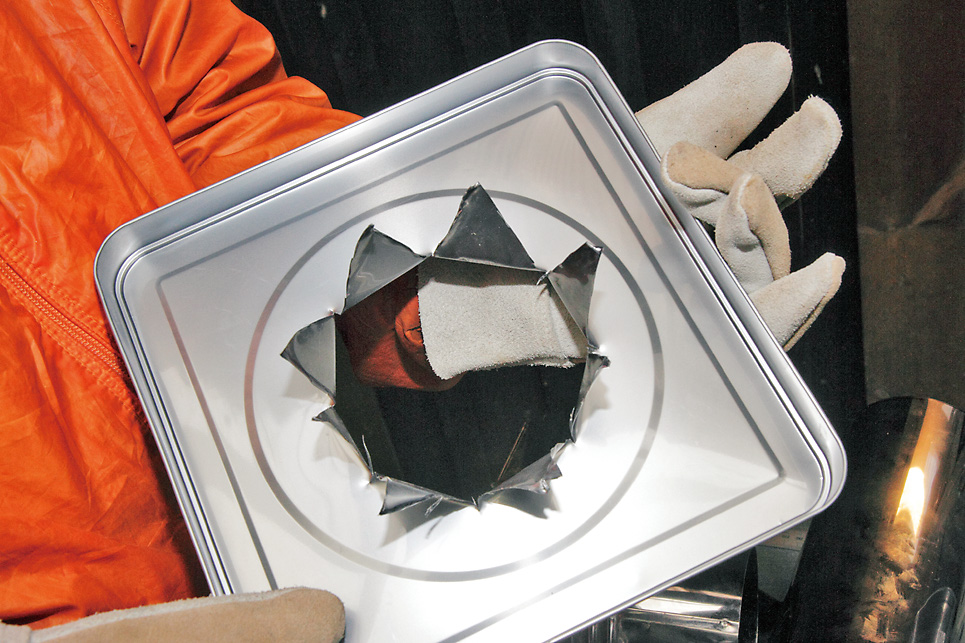

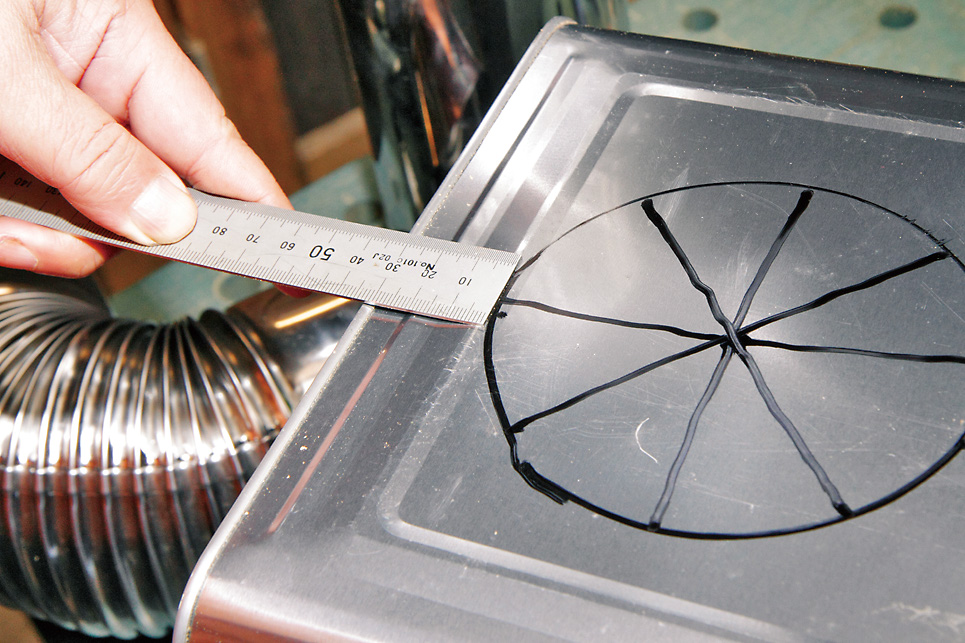

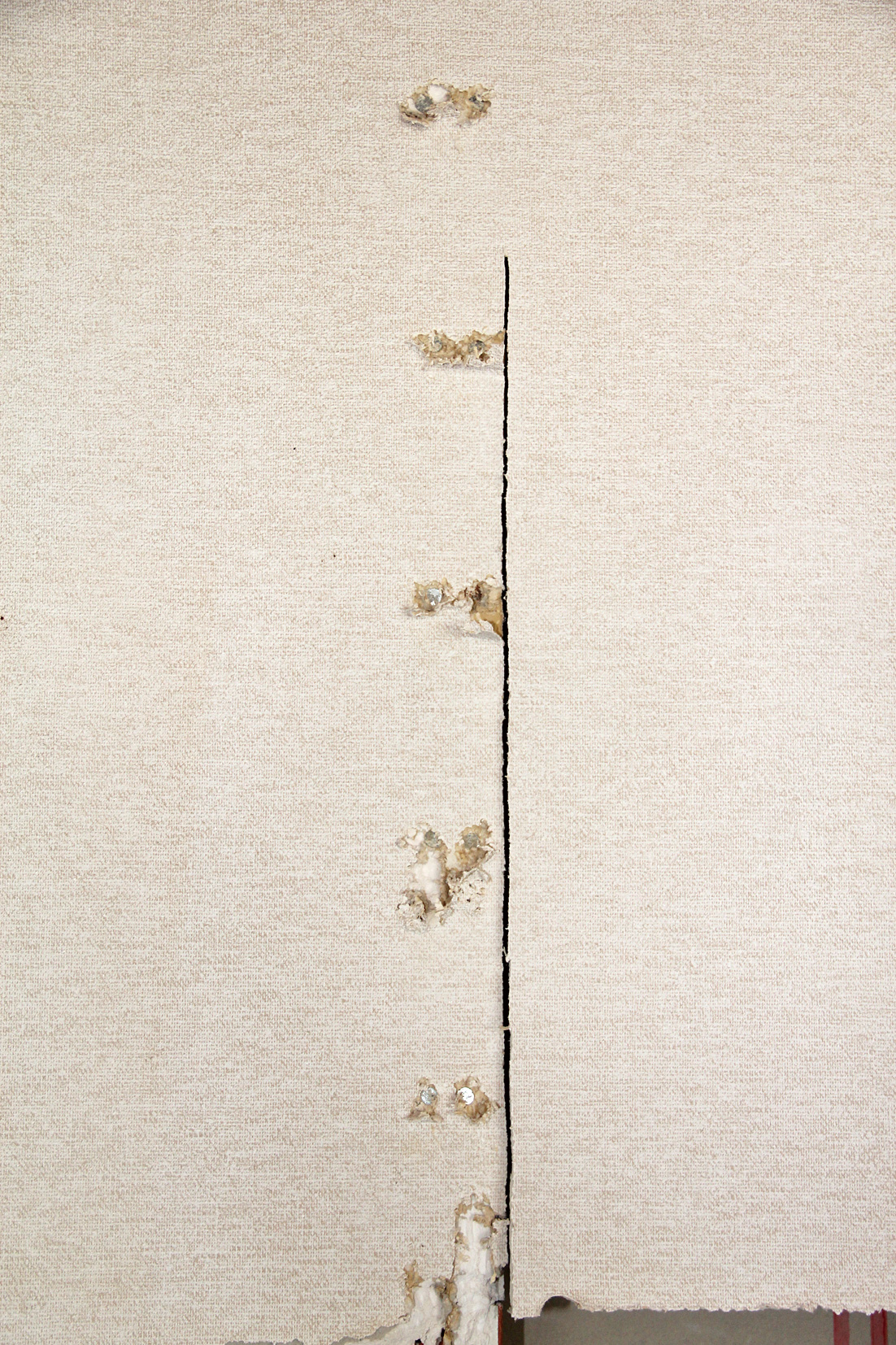

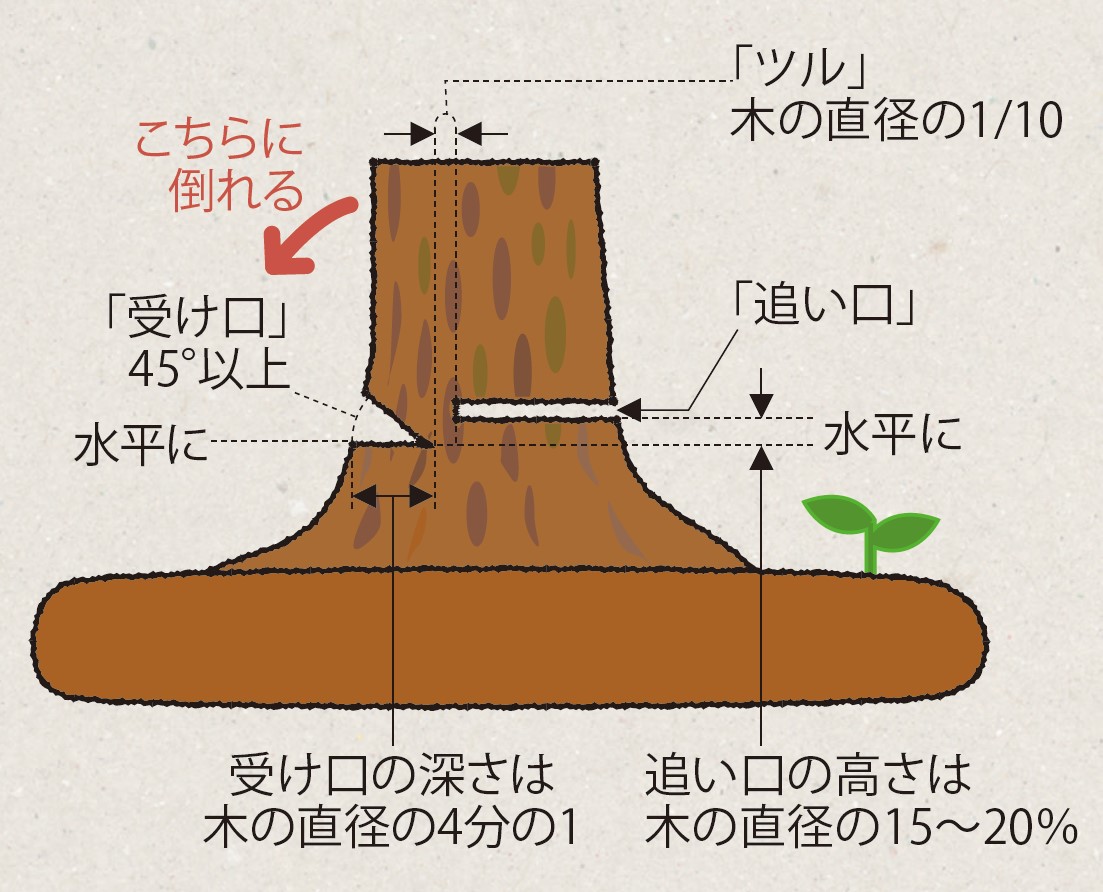

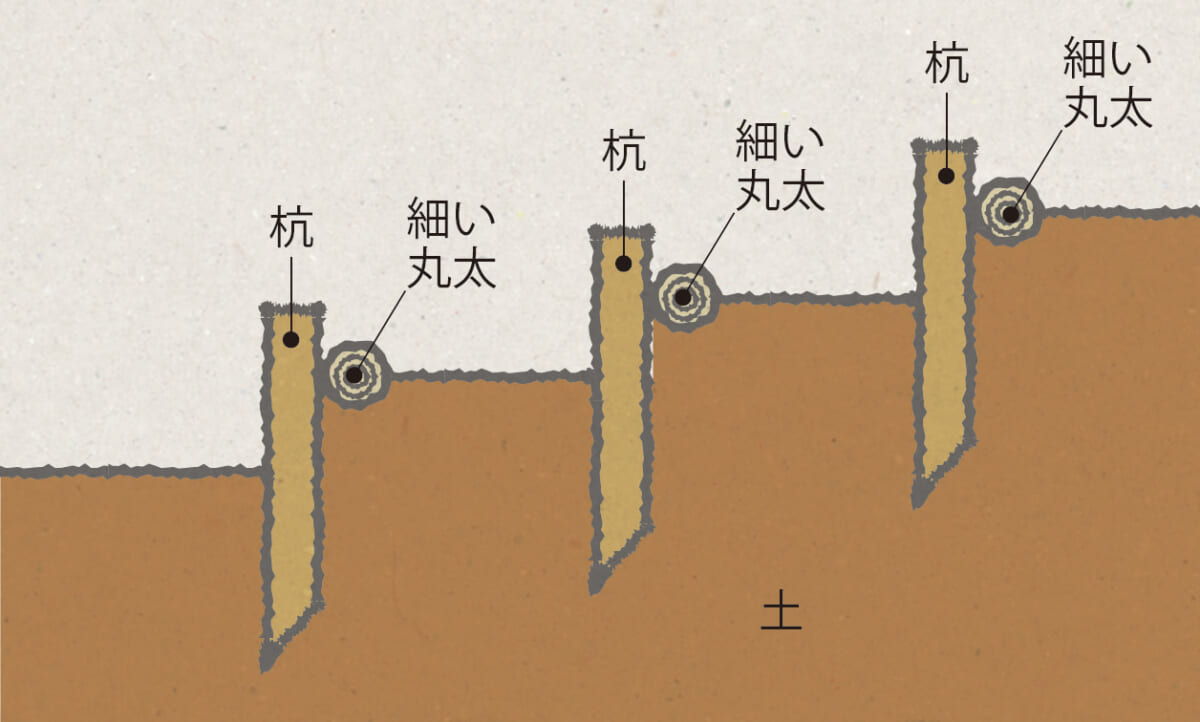

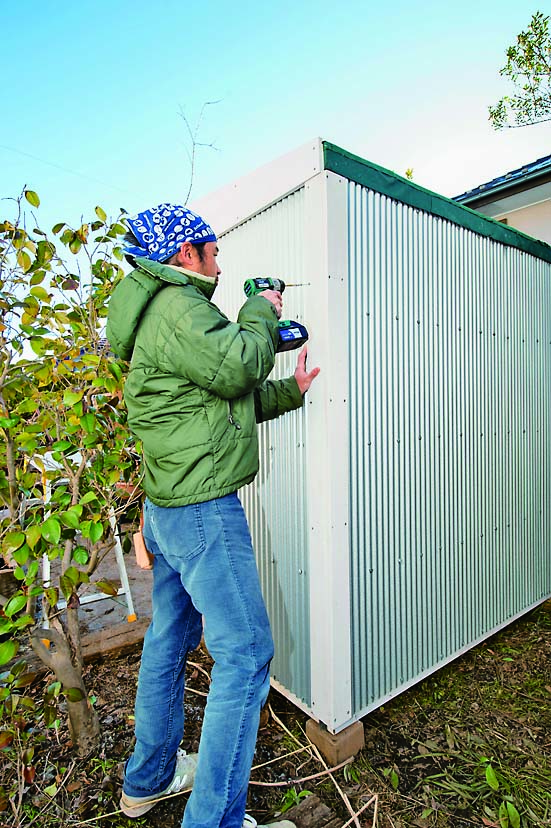

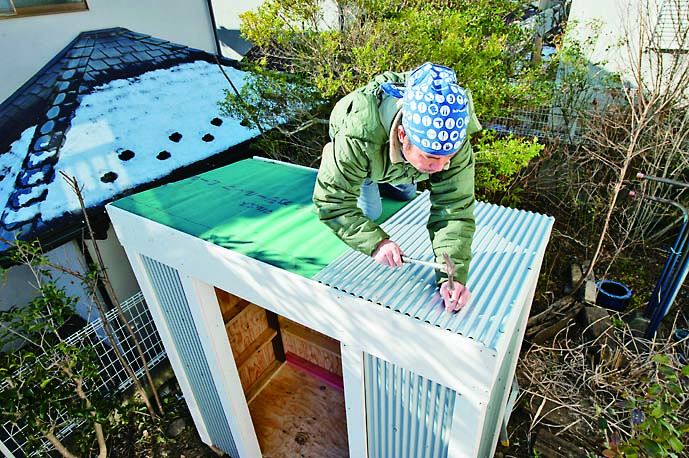

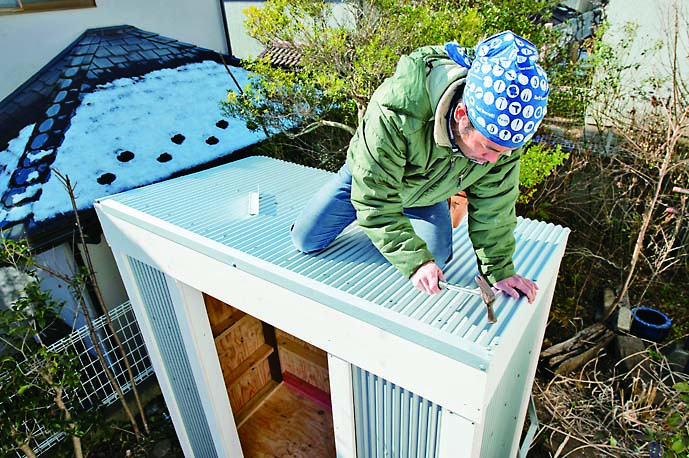

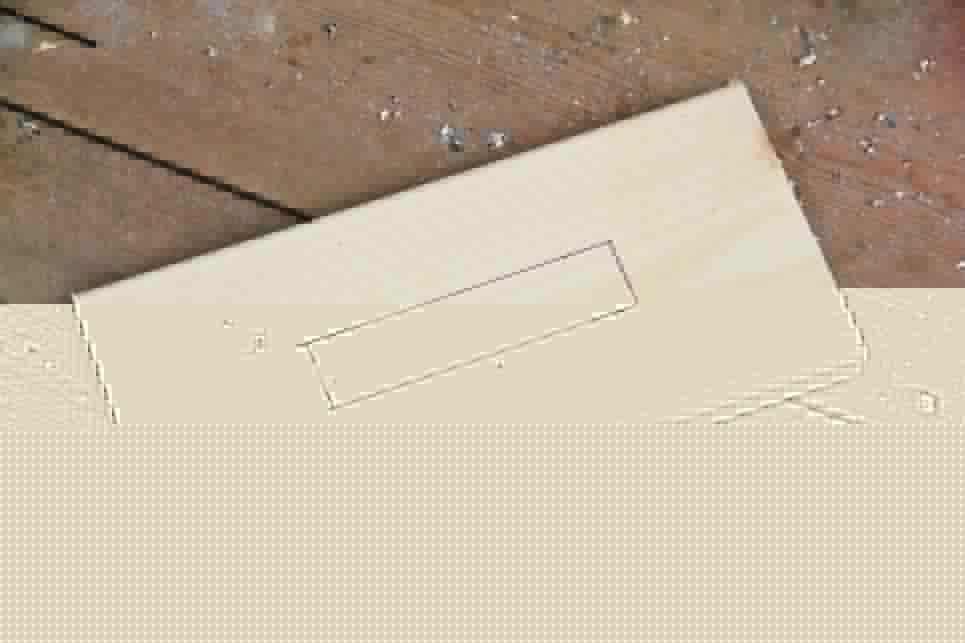

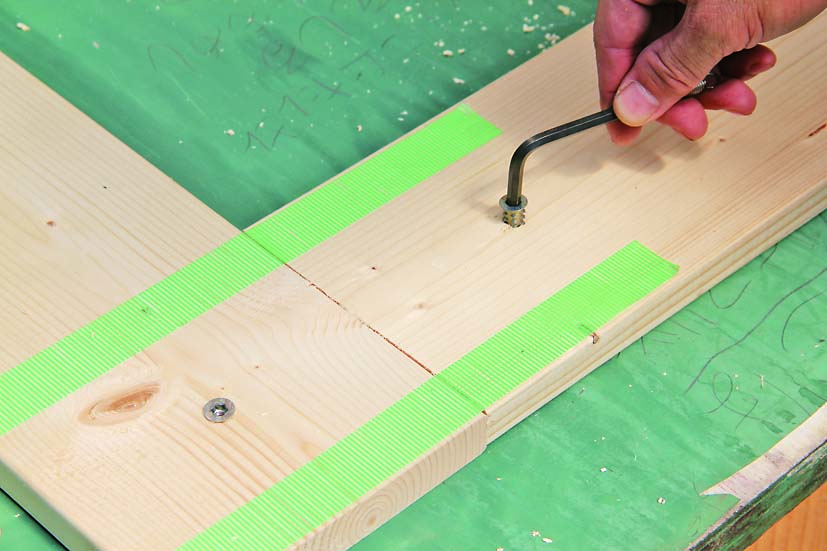

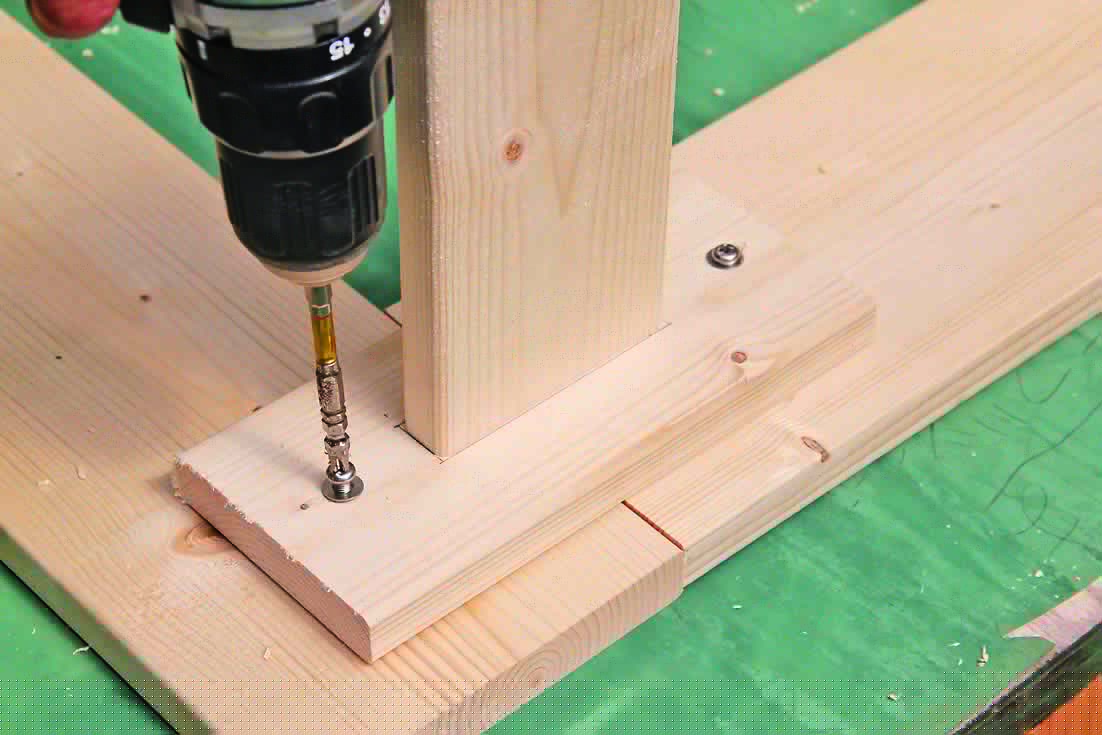

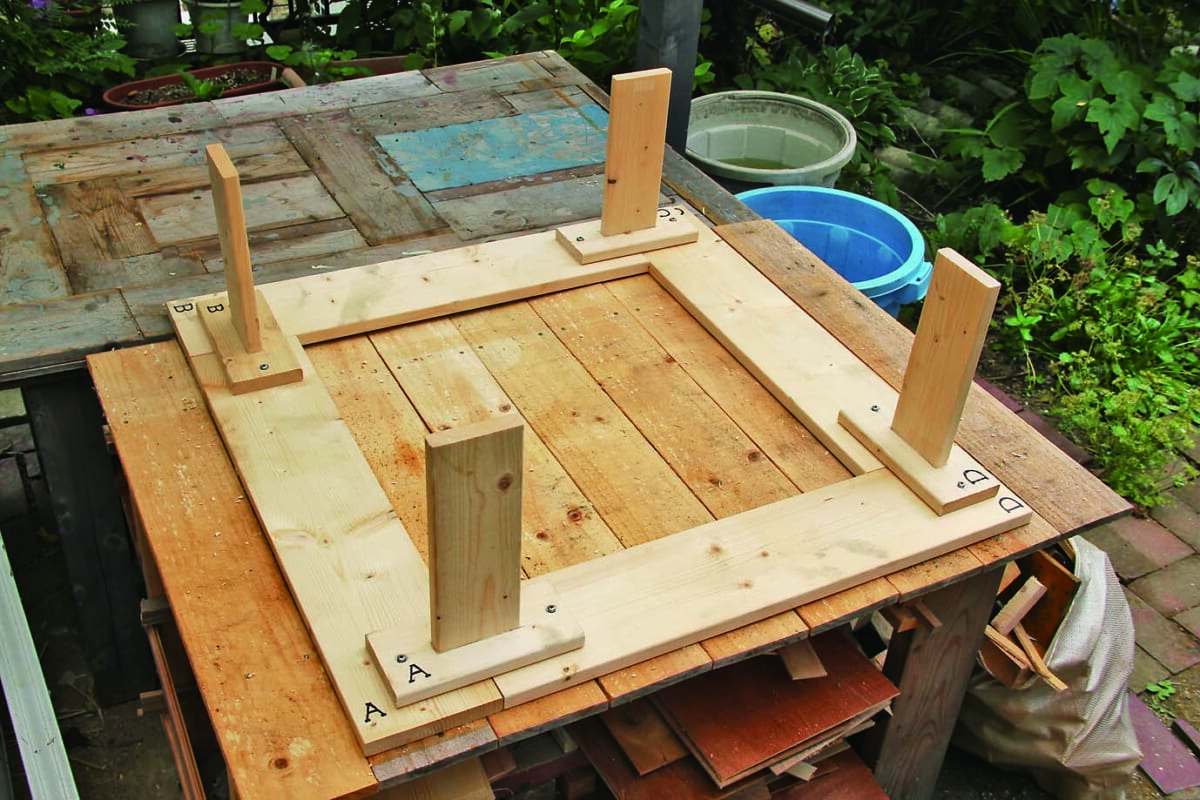

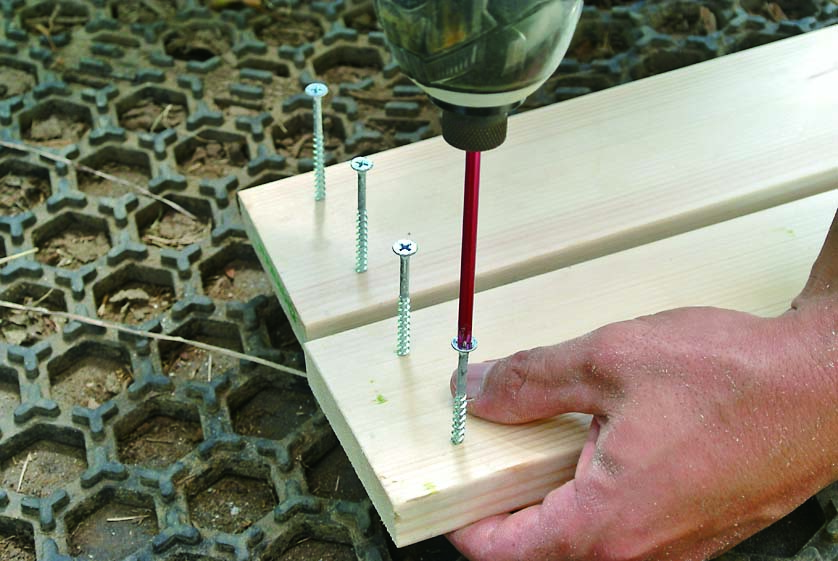

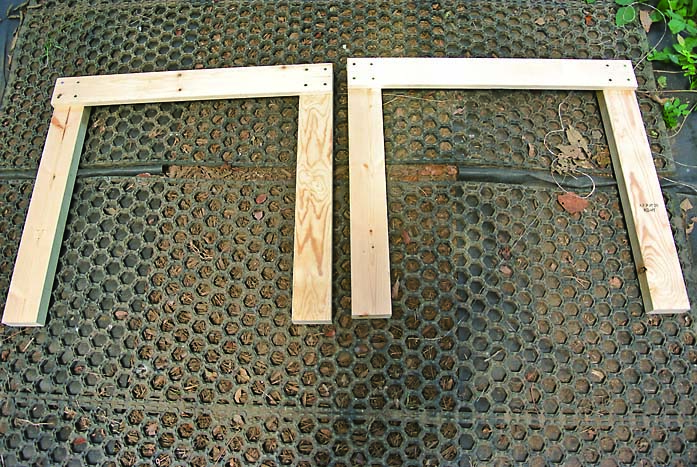

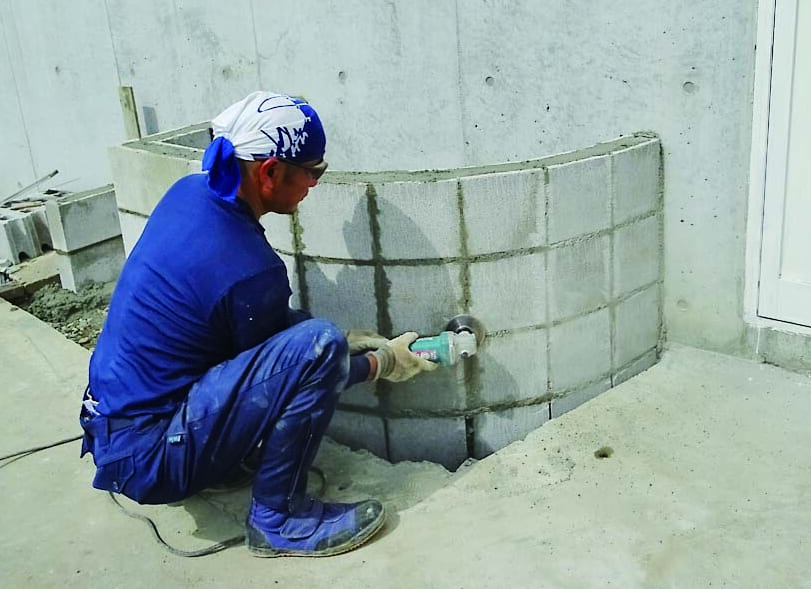

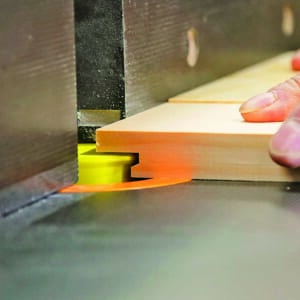

さて、写真で説明するとおりの手順で行なった壁面棚作りだが、ハイライトは、序盤ながら、やはり外壁への下穴あけだった。壁の裏側に通っている家の柱に、棚の支柱をガッチリとビス留めしないと、重い収納物に耐えられない。だから下穴は、きっちり柱の位置にあけなければならない。失敗して壁に余計な穴をあければ、その分、浸水のリスクが増すから、絶対に避けたいところだ。

と、重要性を肝に銘じつつ挑戦した最初の下穴あけ。モルタル用ドリルがシュイーンとやや高い音を立てながら壁を削っていく。最初は探り探りだったため少し時間がかかったが、そのうちモルタル層を突き抜けたらしく、不意に手応えが軽くなった。

…ん? 手応えが軽くなっちゃまずいよね。それはつまり、裏に柱が通ってないってことじゃないの? あ、もしかして、もう少し右だったかなぁ? えー、いきなり失敗? 壁に余計な穴あけちゃったよー。

すっかりうろたえてしまった愚かなDIYerは、なぜかもう少し右に柱があると思い込み、発作的にドリルを突き立てる。力づくで失敗を取り消そうとするかのように、今度はアッという間にモルタル層を突き破ると、手応えは軽くなるどころかまったく無になり、回転するドリルに巻き取られるように断熱材のグラスウールが噴出して、ギョエェーッ!

そう、これこそが正しい失敗の姿だった。思い返せば、最初の下穴のときは手応えが軽くなってから赤茶色の粉が飛散していた。あれは柱が削れている証だったのだ。なるほど、相手がモルタルから木に変わると、あんなにドリルの手応えが軽くなるのね。これから同じ作業を行なう皆さん、そういうことです。断熱材ではなく木屑らしきものが飛び出してきたら、成功、you winですので、どうかうろたえないように。

こうして正真正銘の余計な穴をあけてしまったわけだが、この穴は、他の下穴以上にたっぷりとコーキング剤を注入してふさいだことは、言うまでもない。

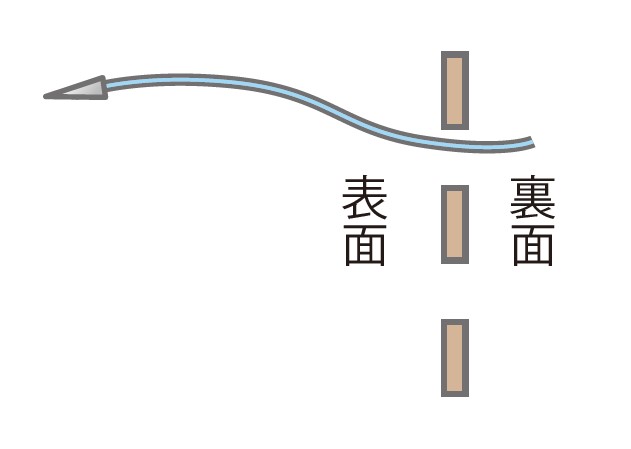

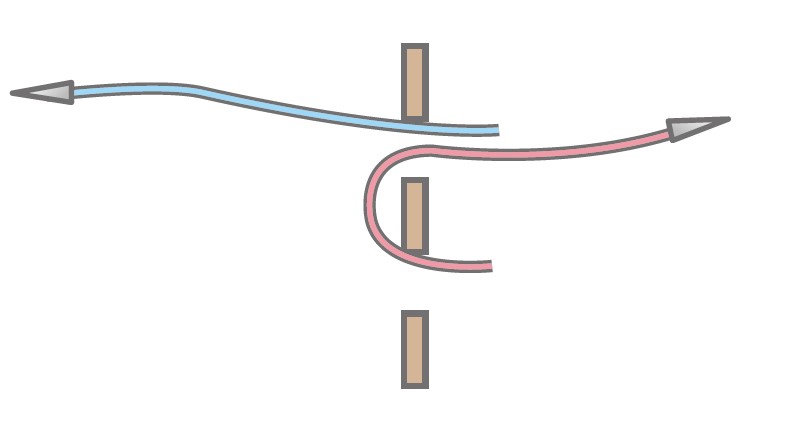

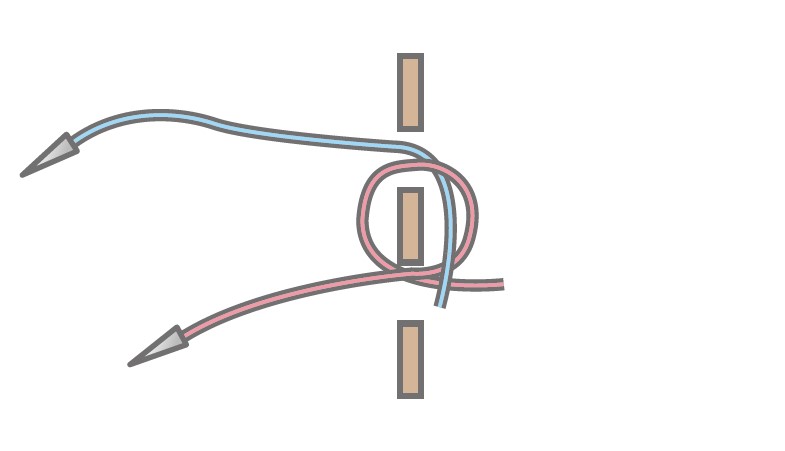

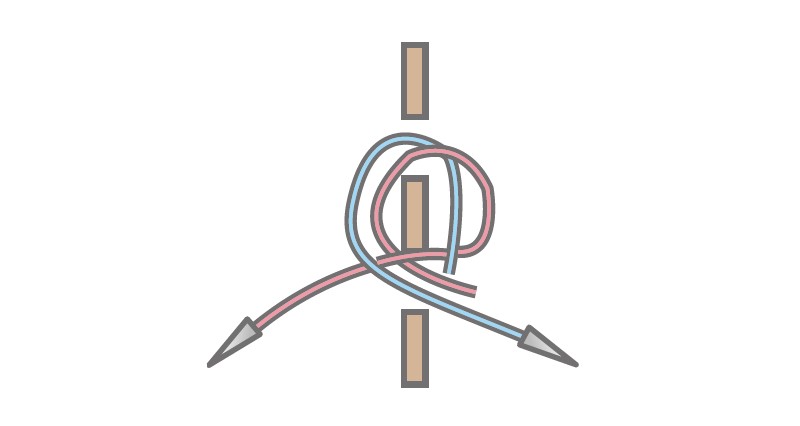

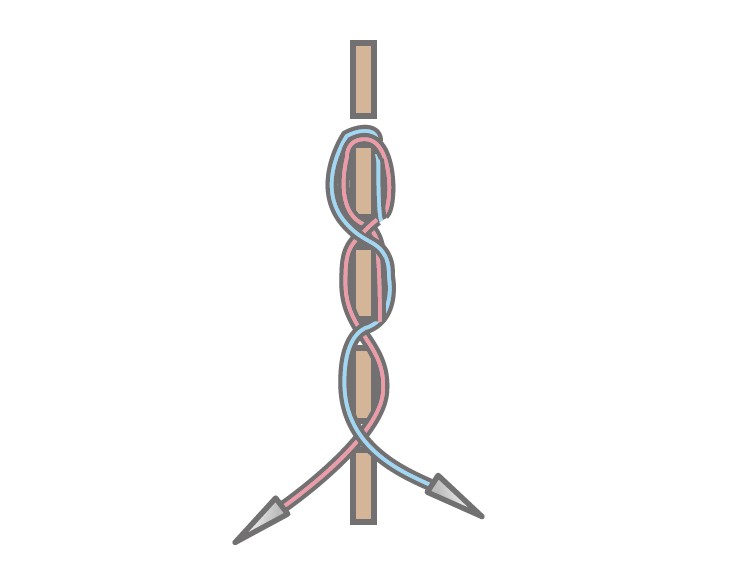

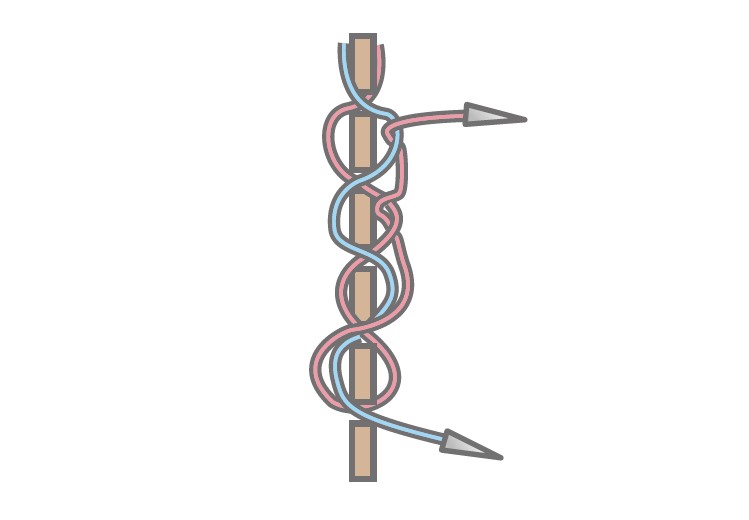

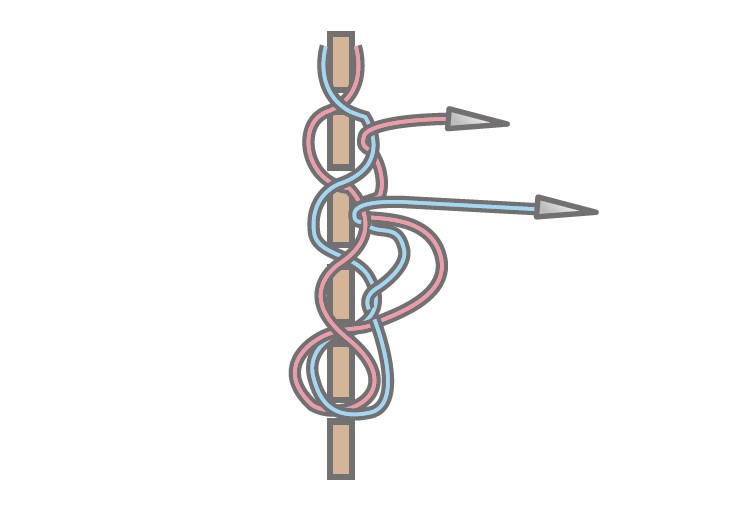

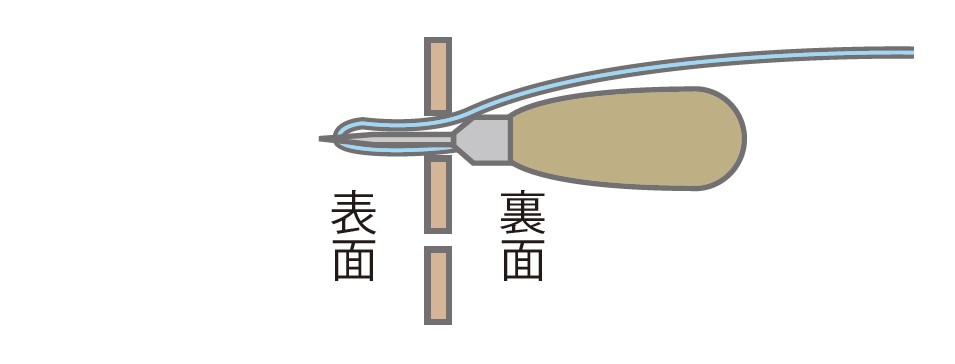

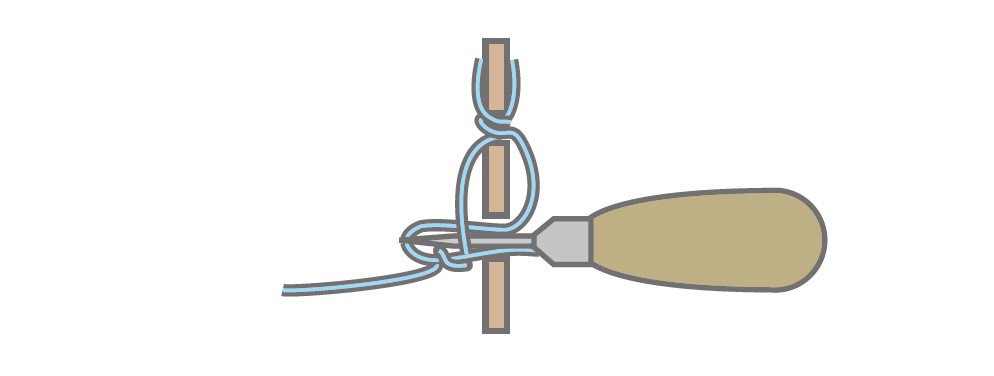

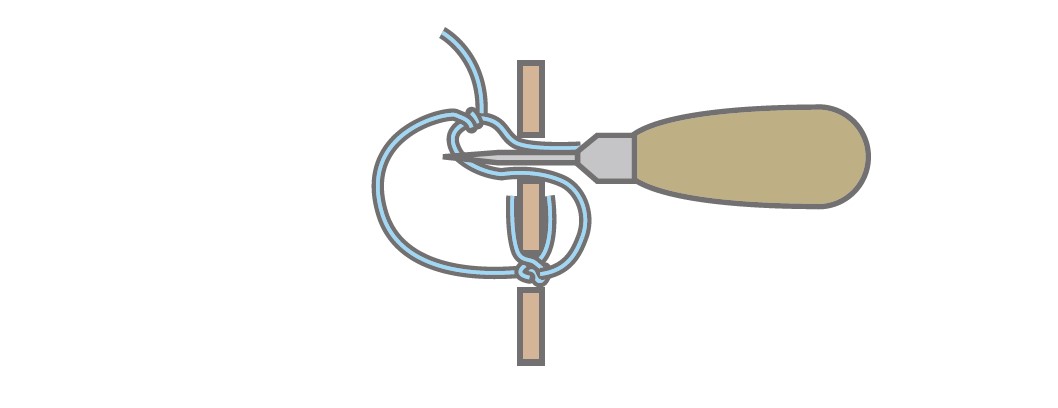

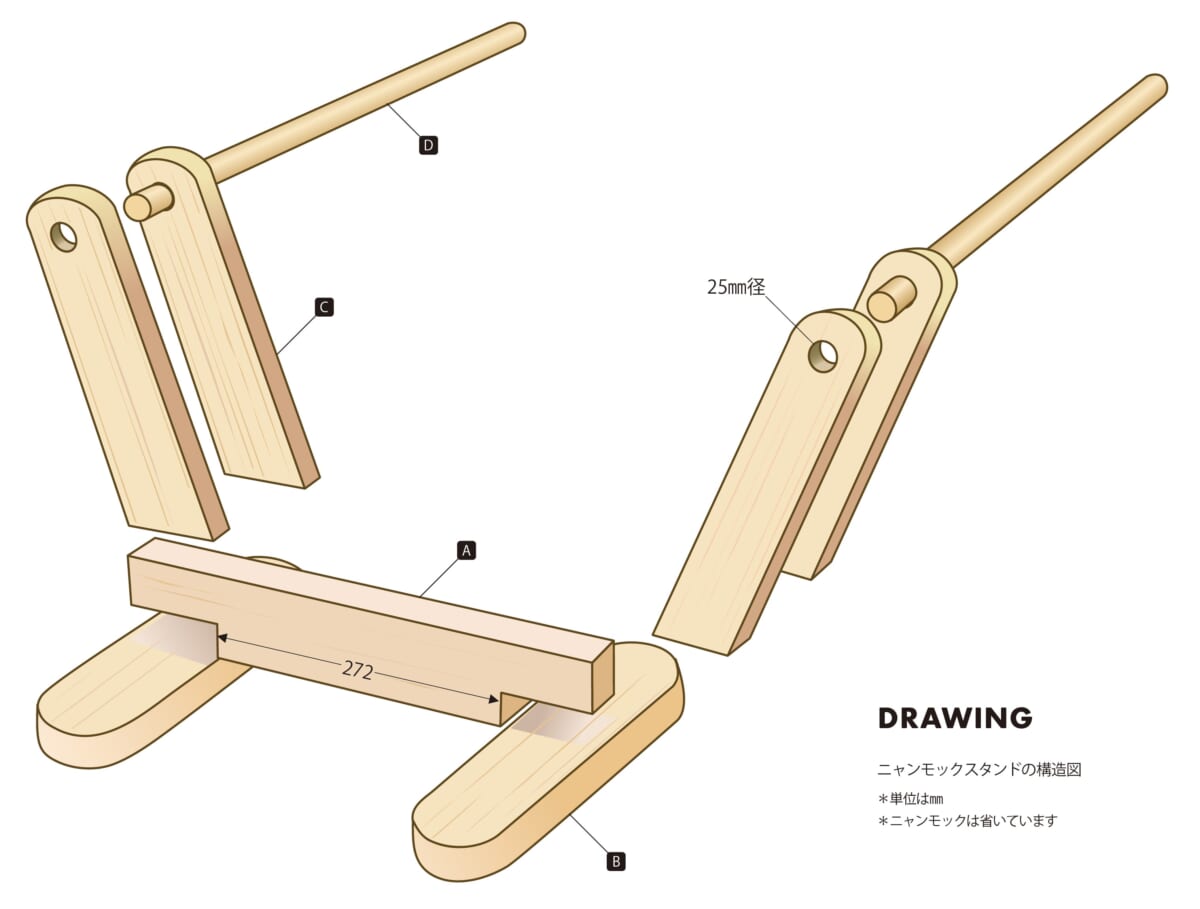

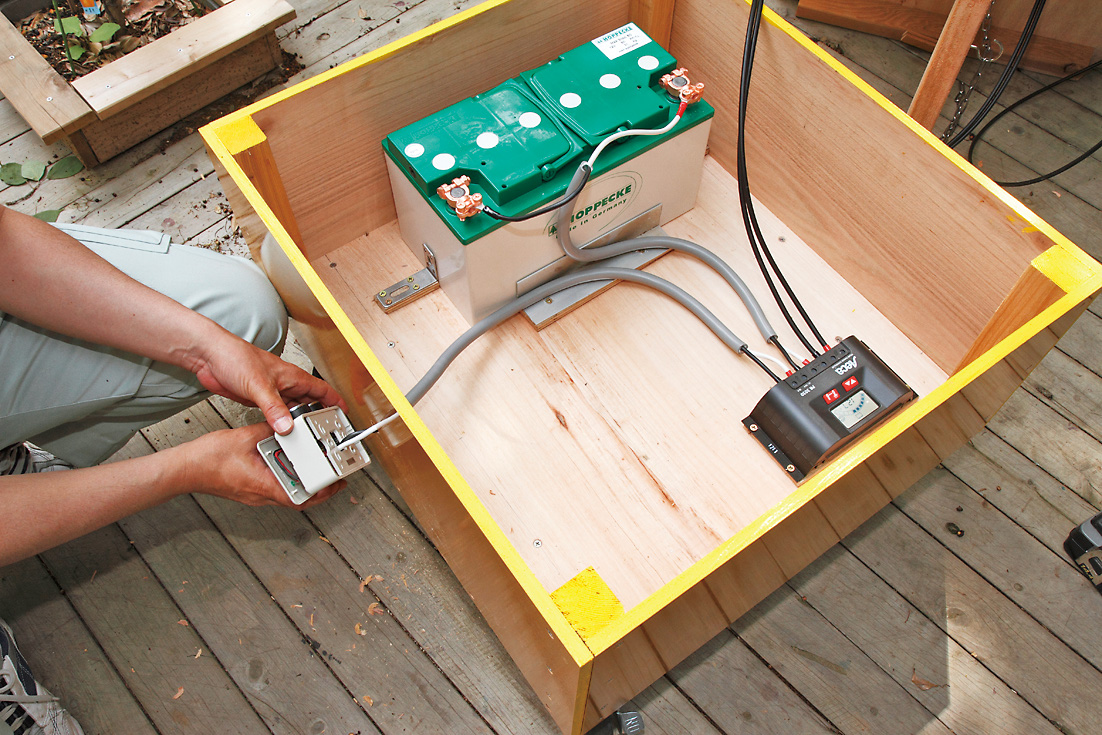

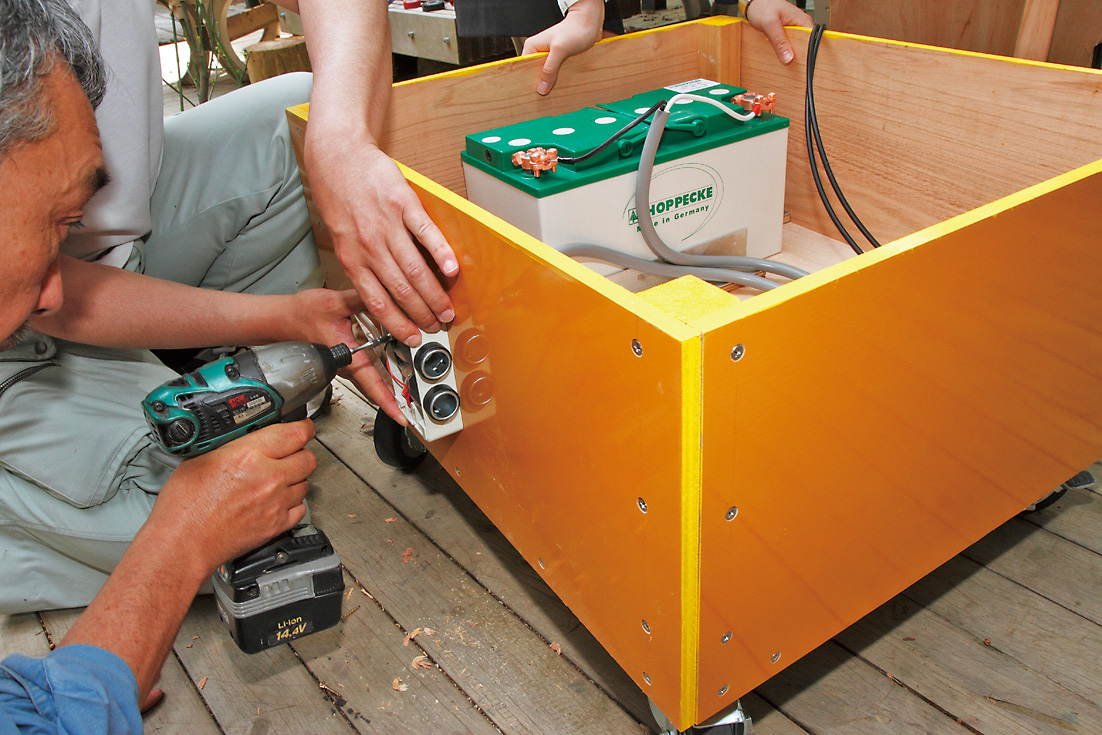

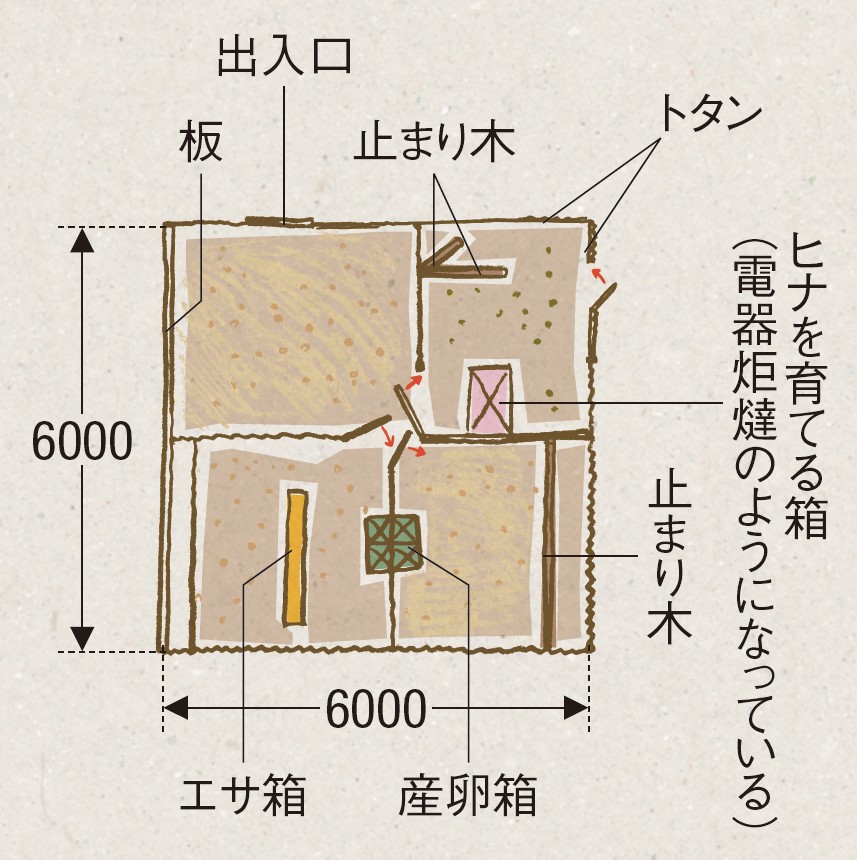

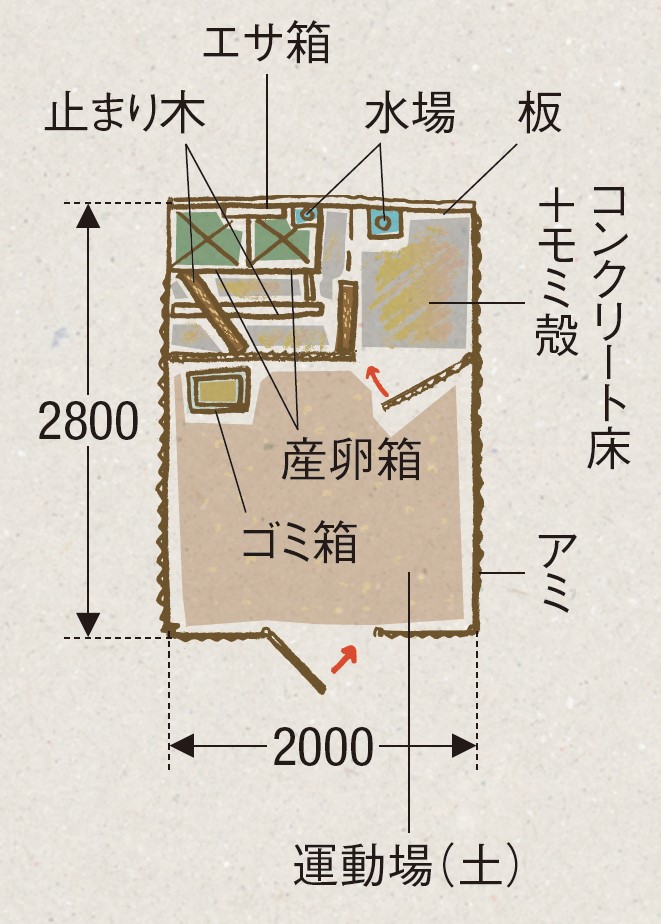

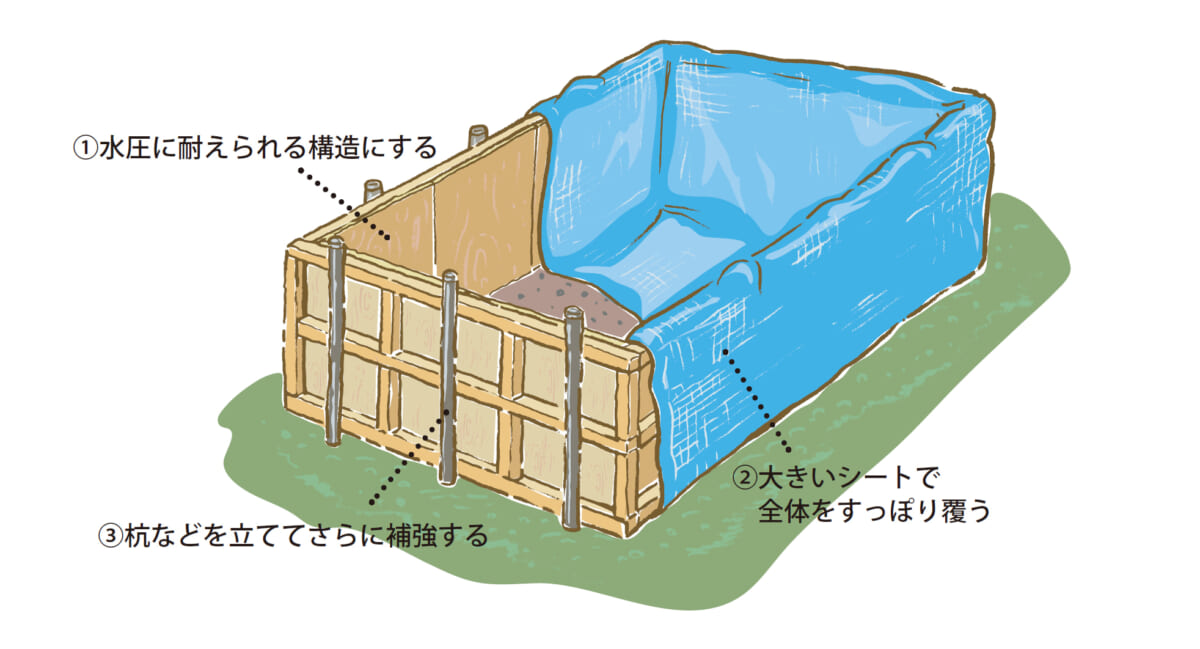

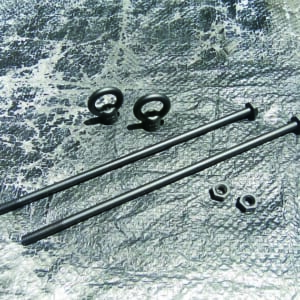

plan2 自転車収納を作る

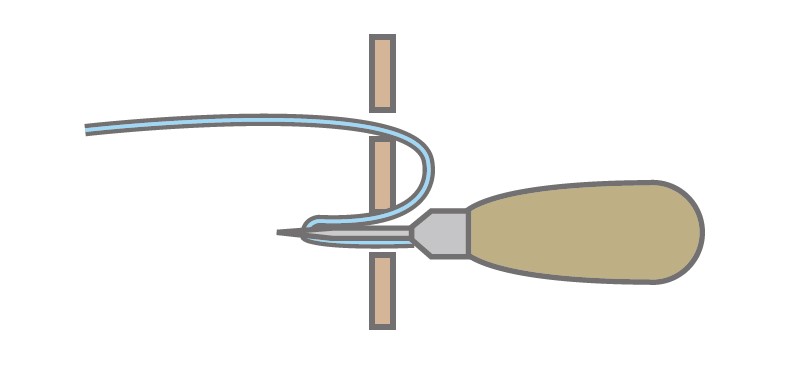

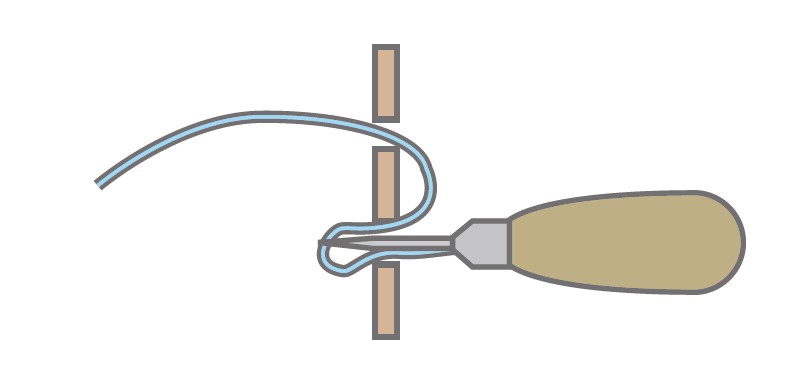

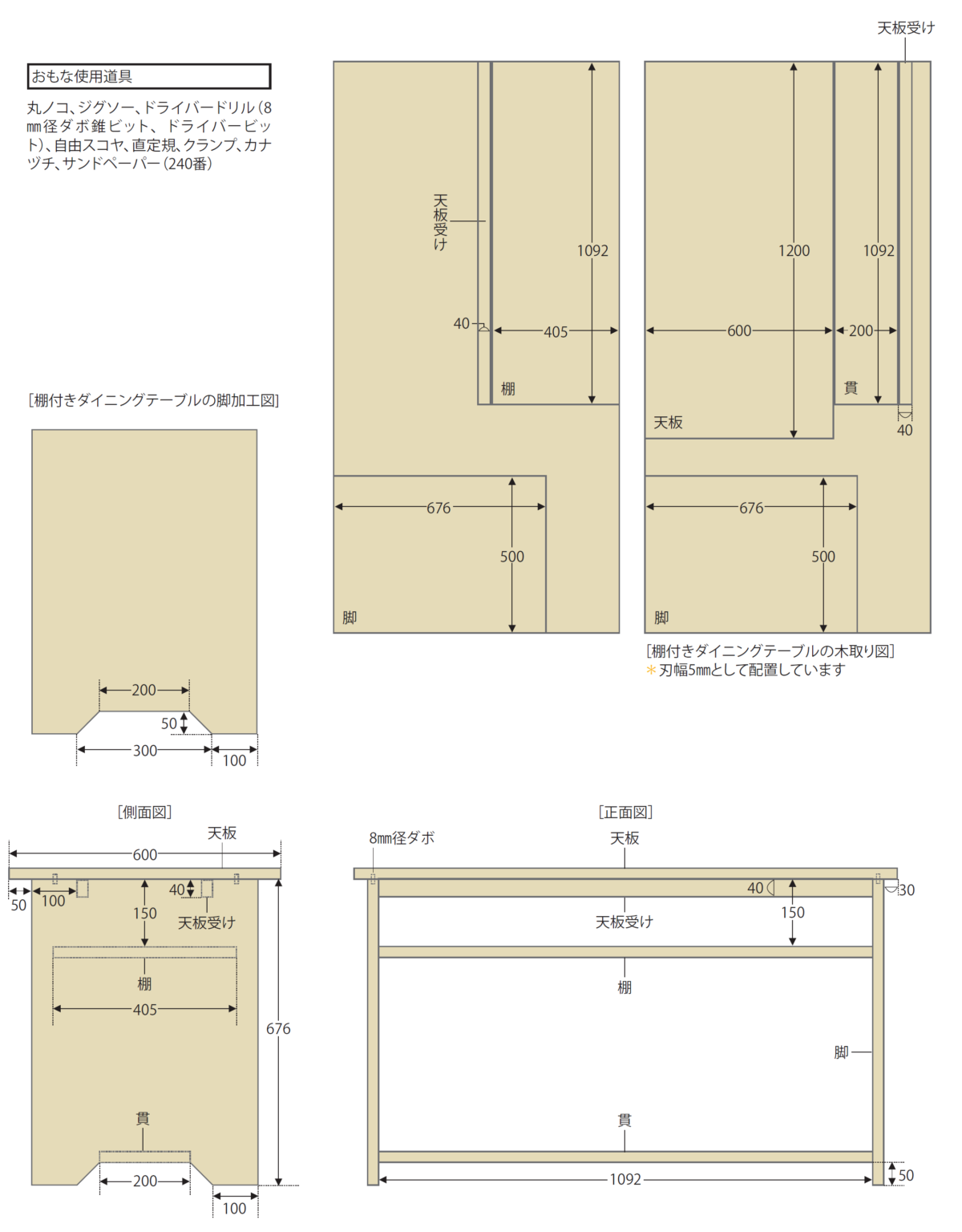

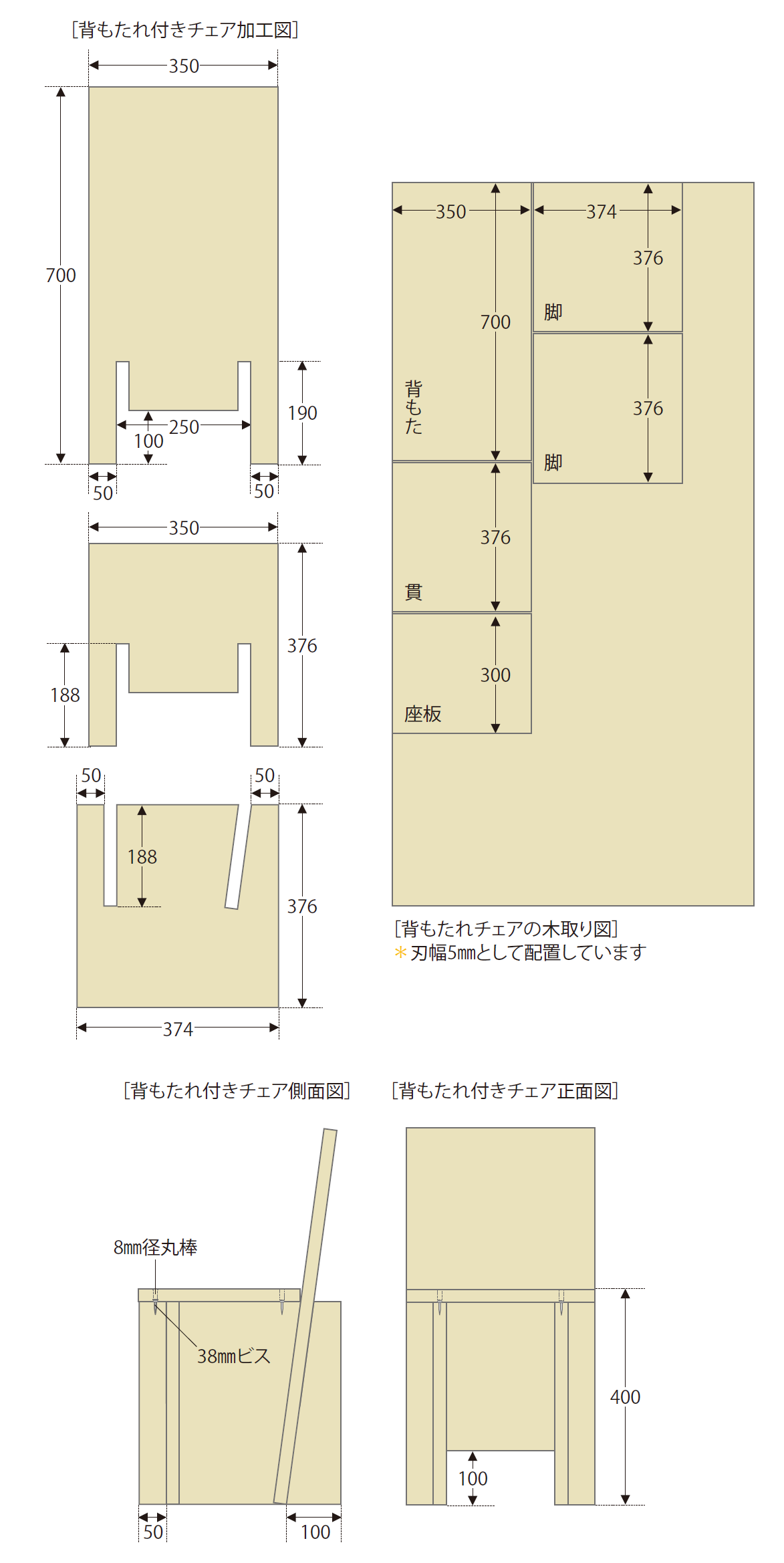

既存の柱の間に横架材を渡し、フックをつけて自転車を掛ける宙吊り収納と、後輪とハンドルを簡易に固定して、自転車を縦に保持する縦置き収納を作る!

子どもに自転車宙吊りは無理、と彼女は言った

物置のリフトアップが完了したら、いよいよ自転車収納の計画を練る。これが楽しい。どんなふうにチャリをレイアウトしてやろうか。もちろん、コンセプトは空中利用だ。あっちにこのチャリを宙吊りして…その下にもう1台吊るせるかな? いや、子どものチャリなら、横に2台並べて吊るせるかも? うーん、やっぱり子どものチャリは立てて3台並べるか? チャリを立てるだけでも、けっこう床面積の節約になるからな。ねーねー、どー思う?

すっかり無邪気になってしまったボクの質問に、ヨメは凍てつくようなオーラで答える。

「子どもが自力で自転車を持ち上げて吊るすなんて無理でしょ。自転車を立てるのだって多分きついよ。私だって、いちいち重い自転車を持ち上げて吊るしたくなんかないし。てかムリ」

…なんたることだ。どんな不幸を経験すれば、この非協力的な態度がとれる? ちょっと考えてみ。そんなにダメ出しばかりしてたら、全然おもしろくない、極めて地味で当たり前な光景に仕上がってしまうでしょ。そんな地味なザマじゃ、『dopa』に載せても読者の目は引かないでしょ。あっちの空中にもこっちの空中にも、チャリが面白おかしくディスプレイされてる奇抜な画が欲しいのよ。

「でも、現実的に使えないもの作って雑誌に載せても、誰もそんなの作らないんだから、全然意味ないじゃん」

…なんたることだ。こんなところでDIY雑誌編集者にとって根源的な問いを投げかけられるとは。常日頃、誌面のインパクトと実用度至上主義の狭間で揺れているボクは、これですっかり弱ってしまい、気づけば、自分の自転車のみ宙吊り、ヨメの自転車はせめてもの縦置き、子どもの自転車はすべて床置きという、ほどよく実用的な玄関ポーチ自転車収納にまとめ上げていた。…この仕上がり、あなたはどう評価しますか? とりあえず、ドアは余裕で全開できるようになったし、わが家の玄関ポーチ収納事情は、すっかり改善されたと言っちゃってよさそうなんですが…。

製作・文・写真◎豊田D作

*小さく表示されている写真はクリックすると大きく表示されます。

*掲載データは2013年10月時のものです。