いよいよ梅が店頭に並ぶ時期がやってきました。5月下旬から7月までと旬の時期が短い梅には、さまざまな保存食がありますが、今回はジャムにフォーカス。自分で作るからこそ、甘さの調整も思いのまま。甘さ控えめで梅の味が引き立つ「梅ジャム」の作り方を紹介しましょう。

教えてくださるのは、ヴィーガン菓子・料理研究家の今井ようこさん。梅ジャムレシピだけなく、他のフルーツにも代用できるジャム作りの基本から解説いただきます。

「梅シロップ」の失敗しない作り方と飽きずに飲み切れるアレンジレシピ

旬の香りとおいしさを閉じ込める!

ジャム作りの楽しさって?

「ジャム作りの最大の魅力は、旬のフルーツのおいしさを長持ちさせることができることでしょう。手作りであれば、砂糖を調整したり、果肉感を残したりと素材のおいしさを守りつつ理想の味を追求できますし、酸っぱすぎるフルーツでもおいしくいただくこともできます。ちょっとしたギフトとしてお渡ししても喜ばれます。フルーツと砂糖さえあれば、手軽に作れるのも嬉しいですね。一般的なジャムは保存のために砂糖が多く甘さが強いですが、私はフルーツの持つ素材のおいしさを活かしたいので、甘さを控えめにしています。ぜひ、手軽にトライしてみてください」(ヴィーガン菓子・料理研究家 / 今井ようこさん、以下同)

ジャム作りの前に!

押さえておきたいジャムの基礎知識

ジャムとは、jamが詰め込む・押しつぶすことも意味することからイメージするように、一般に果実に砂糖を加えて煮詰めた、粘性の強い保存食品をいいます。多くがイチゴなどのベリーやオレンジ、イチジクなどのフルーツを材料としますが、バラやニンジンなど、花や野菜から作られるものもあります。

狭義のジャムは、テクスチャが均一で食材の原型をとどめていないものを指し、果実や果肉が残るものは“プレザーブスタイル”といわれ区別されます。「マーマレード」は果皮も入るため、さらに区別されることも。英語でジャム、フランス語では「コンフィチュール」といいますが、一般に後者はフルーツを砂糖に漬けて浸出した果汁を煮詰める方法で、ジャムより甘さ控えめで果肉が残りやすいプレザーブスタイルと認識されています。

また、世界におけるジャムの歴史は紀元前と古いですが、日本では明治時代の長野がはじまりとされています。

(参考=日本大百科全書ニッポニカ、アヲハタ)

ジャムの特徴である甘さについては、市販されているジャムの瓶には、50、60など“ジャムの糖度”を表す数字が記載されています。基準はあるのでしょうか?

「一般的な糖度は、40〜60%、高いものでは70%を超えるものも。糖度が65%以上あると、大部分の微生物の増殖を抑えられると言われています。常温で年単位の長い期間持たせたいときには必要かもしれませんが、私はフルーツの繊細なおいしさや甘さを残したいので、コンフィチュールに近い30%で作っています。

糖度が低くても、消毒した瓶に入れて空気に触れないようラップをし、冷蔵庫に保存すれば長持ちしますよ。去年作ったジャムも、開封しない状態で保存し1年ほどもっています。保存期間は保存状況によって変わりますが、ご家庭ですぐ食べる場合には冷蔵保管が気軽でおすすめです」

ジャム作りには何を用意すればいい?

「基本的には、フルーツと砂糖があれば作れます。レモン汁のペクチンで、ジャムのとろみを作るというイメージがあるようですが、必ずしもレモン汁は必要ありません。フルーツの持つペクチンや酸で代用できます。とろみがつきづらい、もしくはジャムの色合いをきれいに仕上げたいときにレモン汁を入れるといいでしょう」

使う砂糖は、どんなものがおすすめでしょうか?

「グラニュー糖はクリアですっきりとしているので、ジャムにおすすめです。ただ、ミネラル分を含んだ三温糖、きび砂糖でもかまいません。フルーツによっては黒糖をかけ合わせて、コクのある一味違った味わいのジャム作りを楽しんでもいいでしょう。砂糖だけではなく、はちみつ、甘酒など自然な甘味を加えるのもいいですね」

ジャムにするフルーツは何がおすすめでしょうか? また完熟がのぞましい?

「私の好きなジャムは桃です。桃特有のやわらかなとろみとみずみずしい甘さが大好きなのですが、基本的にはどんなフルーツもそれぞれの魅力があると思います。ただし、スイカや梨のように水分が多く舌触りがザラッとしているものはジャムには向かないでしょう。

必ずしも熟している必要はありません。若い状態のフルーツをジャムにするのもおいしいですよ」

ジャム作りで用意する道具

「ジャム作りに使う道具はすべて清潔なものにしましょう。また、瓶は熱湯消毒で熱くなり火傷の危険があるため、瓶を取り出すときは滑らないよう注意が必要です。先端にゴムが付いているトングなどを利用しましょう」

【基本的な道具】

・瓶

・瓶の煮沸用の深い鍋

・瓶を取り出すトング

・ジャムを煮るステンレス、またはホーローの小鍋 ※煮るときに跳ねる場合があるので深めのものがあると良い。酸に弱いので鉄製やアルミ製はNG。

・木べら

・ゴムベラ

・ジャムを入れるスプーン

・ふきん

ジャム作りの下準備と保存前のひと手間

瓶の「煮沸消毒」と「脱気」

続いて、瓶の準備について教えていただきます。

「瓶がかぶるぐらいの水を入れた鍋に、瓶と蓋、ジャムを瓶に詰めるためのスプーンを入れて沸騰させます。スプーンは高熱に耐えられるステンレスのものを準備してください。沸騰してしてから5分ほど煮沸消毒します。熱いうちに取り出し、まずはふきんの上に逆さまにして水を切ります。ある程度水が切れたら瓶を横にして中を乾燥させます」

ジャム作り前に…【煮沸消毒の方法】

「瓶がかぶるぐらいの水を入れた鍋に、瓶と蓋、ジャムを瓶に詰めるためのスプーンを入れて沸騰させます。スプーンは高熱に耐えられるステンレスのものを準備してください。沸騰してしてから5分間ほど煮沸消毒します」

「熱いうちに取り出し、まずはふきんの上に逆さまにして水を切ります。ある程度水が切れたら瓶を横にして中を乾燥させます」

保存前に…【脱気の方法】

「脱気とは、瓶内の空気を抜くことです。空気を減らすことで、細菌が繁殖しづらい状況を作ります。鍋で瓶ごと5分ほど消毒してください」

「熱い状態で逆さまにすると膨張した空気が抜け、脱気できます」

冷蔵庫で保管する場合は? 脱気せずラップでもOK

「これは昨年作った青梅のジャムですが、糖度50%で1年ほど日持ちしています。熱湯消毒を使った脱気方法は、常温で長期保存、もしくは贈り物にする場合はした方がいいですが、家庭で短期間で食べるのならそこまで徹底する必要はありません。清潔な瓶に入れ、空気に触れないようラップをし、冷蔵庫保管すれば、30%ほどの低糖度のジャムでも未開封の状態であれば1〜2ヶ月はもちます」

青梅と完熟梅で作る! 日本酒で漬ける自家製「梅酒」の作り方と「梅酒ゼリー」レシピ

ここからは、「梅ジャム」の作り方と、アレンジレシピを教えていただきます。

素材の味を楽しむ!

基本の「梅ジャム」の作り方

「フルーツのジャム作りは30%ほどの低糖度で作っていますが、梅ジャムは梅自体がとても酸っぱいので、今回は50%の糖度で作ります。梅は“青梅”でも“黄梅”でも、どちらでも作れますが、青梅は爽やかなさっぱりとしたおいしさ、黄梅は芳醇なコクのあるおいしさに仕上がります。

梅ジャム作りが他のフルーツと違うところは、梅を茹でて種を取り出してから、砂糖の量を決める点です。それ以外はどのフルーツも共通で、砂糖で煮てとろみが付くまで煮詰めたら、清潔な瓶で保存しましょう」

【材料】

・梅……500g

・甜菜(てんさい)のグラニュー糖……果肉の50%

梅を茹でたあと、種を取り除いた果肉を計量します。500gであれば、約300g前後の果肉になります。150g程度の砂糖を準備すると良いでしょう。

※他のジャムに応用するときは、果肉の量に対して30%の砂糖を用意しましょう。鍋で煮詰めながら、お好みの甘さに調整します。

【作り方】

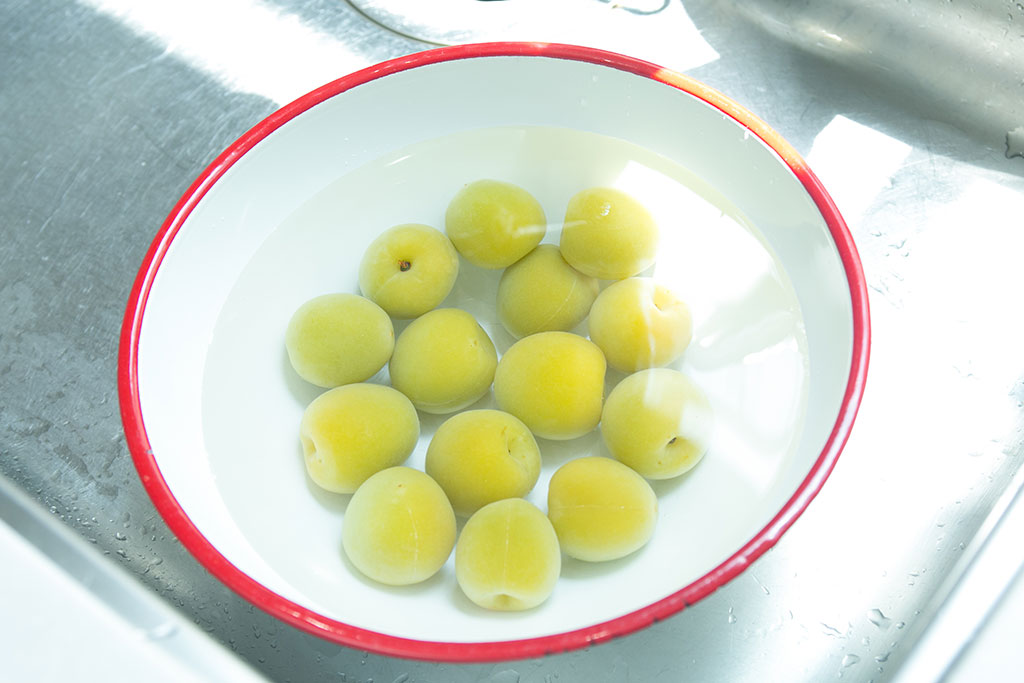

1.梅を洗い、竹串で梅のへたを取り除く。

2.梅を鍋に入れてひたひたの水を加え、中火で火にかける。沸いたら弱火で10分ほど茹でる。

「多めの水を入れたり、強火でぐらぐらと煮てしまうと、梅が動いて煮崩れし水っぽくなってしまいます。ひたひたの水であることと、火加減に注意してください。また梅を茹でる作業は梅ジャム特有のもの。梅以外のジャム作りでは必要ありません」

3.梅を取り出し触れるくらいの熱さに冷めたら、梅の実を取り出し計量する。

「水分を入れてしまうと水っぽくなるので、なるべく水を切ってボールに移します。できるだけ果肉を取り除きましょう。計量したグラムに対して50%の量の砂糖を用意します。500gの梅を茹でると、果肉は約300g前後取れます」

4.実を鍋に入れてグラニュー糖を入れ、アクが出てきたら取り除き、とろりとするまで煮詰める。

「フツフツと火が通ってくると、アクが出てくるので取り除きましょう。焦げ付きやすいので、途中混ぜながら注意してください。ここで、お好みの甘さに調整しましょう。甘味が足りない場合は、大さじ1ずつ加えていくと調整がしやすいです。とろりと煮詰まって来たら、鍋肌をかき鍋底が見えるぐらいまで煮詰めればOK」

5.熱いうちに瓶に詰め、蓋をして逆さまにする。

「今回のレシピは、体を冷やす白砂糖ではなく、血糖値の上昇がゆるやかな甜菜のグラニュー糖を使用しました。控えめな糖分が梅の酸味とおいしさを引き立てています。酸味が強いのでクリーミーなチーズやヨーグルトにも合うでしょう」

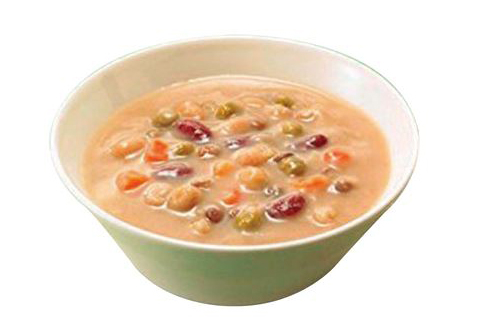

ジャムと一緒に!「豆乳ヨーグルトのクリーム」レシピ

「水切りした豆乳ヨーグルトに、砂糖と塩少々をお好みで加え、滑らかになるまでよく混ぜましょう。塩が少し加わるだけでクリームチーズのような味わいに。簡単に作れるので、ぜひためしてみてください」

ブランデーで漬ける「梅酒」の失敗しない作り方と飽きずに飲み切れるアレンジレシピ

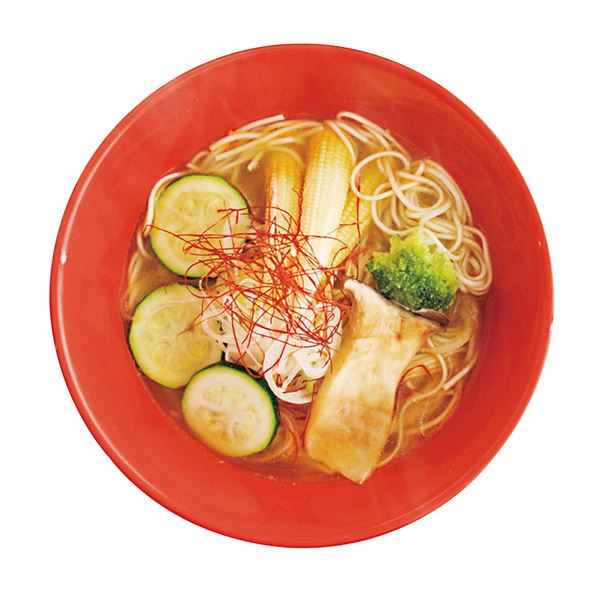

疲れを吹き飛ばす!「梅ジャムスカッシュ」

ジャムができたら、アレンジして楽しみましょう。

「酸味が強い梅ジャムを炭酸で割ると、スキっとパンチの効いた飲み物に。疲れた体が吹き飛ぶかのようです。ハーブを加えることで、見た目にも爽やかで特別感が演出できます。梅シロップとは、また一味違った甘さ控えめのドリンクを楽しんでみてください」

【材料(2人分)】

・梅ジャム……大さじ2(分量はお好みで)

・炭酸……200ml

・お好みのハーブ(レモンバームや、ミント、ローズマリーなど)

【作り方】

1.グラスにジャムを入れ炭酸を入れたら、ハーブをお好みで加える。

「ハーブはどんなものでも、お好みでOK。甘味が足りないと感じたら、はちみつやシロップを加えてもよいでしょう」

Profile

ヴィーガン菓子・料理研究家 / 今井ようこ

大阪の製菓学校卒業後、神戸の製菓店へ勤務したのちに株サザビー入社・アフタヌーンティールームの店舗でベーカリーやキッチンでの作業を学び、アフタヌーンティーのメニュー商品企画開発を経て独立。独立後はパンやお菓子の受注、KIHACHIソフトクリーム・パティスリーの商品開発、サンリオのカフェメニュー開発等を行う。友人の病気がきっかけでマクロビオティックを学び、吉祥寺オーガニックベース等で講師を行う。現在は、野菜や豆・海藻だけの料理と、動物性を使わないお菓子の教室 roofを主催し、身体になるべく負担のない料理やお菓子を提案している。

HP