人口減少が続いていたドイツが最近、「ベビーブーム」に沸いています。難民や移民による多産国の母親の急増、政府の家族政策の成功、ドイツ経済の好調などが背景にありますが、喜ばしいニュースの一方で深刻化しているのが、託児所や幼稚園不足による「待機児童問題」。この問題を解決するため、中小企業向けに「企業内ミニ保育所」をお膳立てするスタートアップが登場しました。

「企業内ミニ保育所」サービスってどんなもの?

ドイツで深刻化する待機児童問題。ドイツ国内には約30万人の待機児童がいると言われていますが(2017年時点)、その数は州により格差があります。特に多いのが、ドイツ経済を牽引するノルトライン・ヴェストファーレン州で約7万8000人。同州はデュッセルドルフやケルン、ドルトムント、エッセンなどの工業都市を有しています。東西で比較すると、旧西ドイツの待機児童数が圧倒的に多く、30万人中約26万人(約86%)は旧西ドイツなのです。2013年には1歳以上の子どもは全員保育施設への入所権利が与えられるという法律ができたものの、受け入れ施設が圧倒的に足りず裁判も起きているという有様。

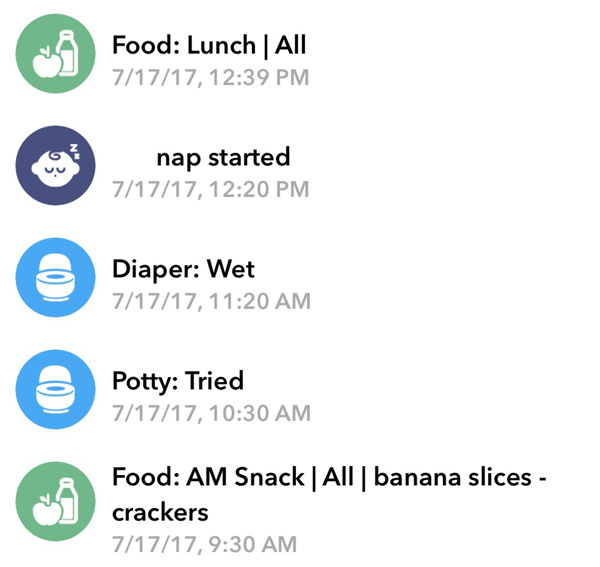

さて、まずはドイツの保育状況について少しご説明しましょう。ドイツでは、日本のように保育園と幼稚園に分かれておらず、その代わりにその2つを合わせた「Kita(Kindertagesstätteの略)」で保育が行われます。日本で言うこども園のような施設ですが、Kitaに入所できない場合には、保育者が自宅など家庭的な環境で子どもを預かる「ターゲスフレーゲ(Tagespflege)」という手段もあります。

Kitaでは専門教育を受けた者が保育を行うのに対し、ターゲスフレーゲでは「ターゲスムッター」とよばれる親代わりの人が保育に当たります。Kitaと比べると開設しやすいこともあり、ミニ保育所の数は増加中。州や両親の収入によりますが、費用の援助もあります。

そんななか、スタートアップ企業「Sira」は、ターゲスフレーゲのメリットである「少人数制のミニ保育」と、Kitaのメリットである「専門教育を受けた保育者による保育」を組み合わせた「ミニ保育所(Mini Kita)」というサービスを展開しています。企業に勤務する友人が、「保育所をみつけるのが難しい」と話しているのにヒントを得て創設。大企業は独自の保育所を保有する会社が多いものの、中小企業はほとんどなかったことから、後者に絞ったサービスを始めたそうです。

不動産探しから教育者の手配、役所への届け出、補助金の計算や申請まで、保育所開設にあたり必要な作業のすべてを引き受け。企業内に空きスペースがある場合はそれを利用、または企業近くにテナントを借ります。一般的には、100〜150平方メートルの空間が必要だされ、不動産が保育所としての条件を満たしていない場合は、建築家と話し合いリフォームをすることも。子どもの人数が少ない場合は、近所にある他の企業と共同でミニ保育所を開設することも検討します。

企業と保護者双方にメリットあり!

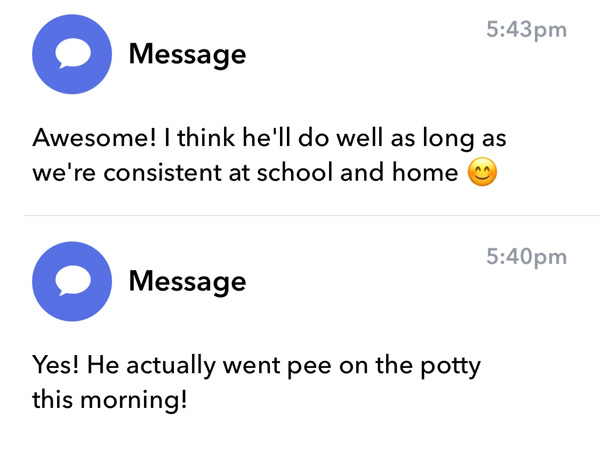

Siraは保育者を直接雇用し、保育所自体の運営も行います。8人から10人の子どもに対して保育者の数は2~3人。ターゲスフレーゲでは保育する子どもの数が最大5人までと法律で制限されていますが、数人が共同で保育する場合は、それに応じて子どもの人数を増やすことも可能。それでも保育者1人に対して子どもの数が少ないので信頼関係を作りやすく、親の満足度も高いのです。実際にターゲスフレーゲに預けていた筆者の友人も、「小さいうちはキーパーソンを持つことが大切。教育者の質も大切だけれど、それ以上に家族の一員として受け入れてもらい、我が子と同じように愛情をかけてもらえたので満足している」と話しています。

妊娠中からKitaに申し込んでも入所できるかどうかわからないと言われるなか、企業内に保育所があると安心して出産、仕事に復帰できます。送迎時間も少なくて済み、子どもが病気になった場合などもすぐに駆けつけられるため、安心して仕事ができるなど、両親にとって多くのメリットがあります。

企業にとってもメリットがあります。スタートアップの社長・ジーカチェック氏は、「ドイツでKitaを開設するには各州が定めた細かい条件をクリアしなければならず、平均で1.5年かかりますが、Mini Kitaは6~9か月くらい 」と話します。制約が緩やかなターゲスフレーゲの形態を取るため開設までの時間を短縮できるのです。

企業内保育所は、育児への理解がある企業としてイメージアップにつながりますし、このサービスを使うことで煩雑な作業を省略できるのも魅力。若くて優秀な従業員離れ防止にもなるのですが、はたして企業内ミニ保育所はドイツ待機児童問題の救済主となるのでしょうか? 今後の展開に注目です。