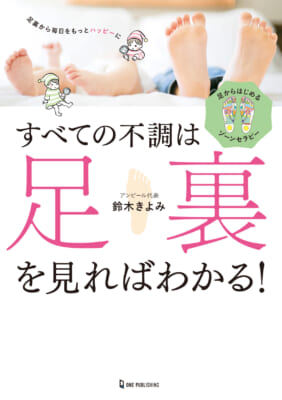

7月に出版された『すべての不調は足裏を見ればわかる!』(鈴木きよみ・著/ワン・パブリッシング・刊)が、発売以降「わかりやすい!」「面白い!」との声が続々と寄せられており、巷では足裏ブームが起こりそうな予感。私自身も本を読んでからというもの、暇さえあれば足の裏をチェックして、モミモミする生活を続けています。

【関連記事】

足裏を見れば健康状態や心の状態までわかる!「足相」チェックで元気な毎日を手に入れよう!

そんな中、担当編集から「サロンの体験レポートしてみませんか?」とお声がけをいただき、毎日足の裏をモミモミしている私に断る理由がない!!(笑)「ぜひお願いします!」と即答し、いざ自由が丘のサロンアンピールさんへ〜!

今回は、『すべての不調は足裏を見ればわかる!』の著者で、これまで30万人以上の足を診てきた鈴木きよみさんが代表を勤める自由が丘のサロンに伺い、実際に足裏ゾーンセラピーを体験しながら「足相」についてもあれこれ教えていただきました。

実は男性客も多い! 足裏ゾーンセラピー

おしゃれタウン自由が丘にあるサロンアンピールさんは、街中から少し外れた住宅地に佇むサロン。店内に一歩足を踏み入れると落ち着くお香の香りが出迎えてくれて、入り口からほっとできる空間です。

このサロンには、老若男女さまざまなお客様がやってくるのだとか。女子大生から働き盛りのOLさん、体の不調が気になる40〜50代の女性はもちろん、男性のお客さんも多く、健康診断のように定期的に通って、足の裏で健康チェックをしているそう。中には、80歳を超えた常連さんも! 「いつまでも元気に歩きたいから」と数年前からサロンに通っているとのことで、本当に幅広い層の人から支持されている、30年近くの歴史を誇るサロンです。

今回私が体験したのは、「【足裏ゾーンセラピー】(所要時間60分、施術時間45分)6600円(税込)」。初めての方に人気&常連さんにも定番のメニューです。ネットからも簡単に予約できるので、自分の好きな時間に、広々としたプライベートな空間でゆっくりとした時間を過ごすことができましたよ!

【オンライン予約はこちら】

お店に着くと、まず問診票に体調や気になる部分を記入します。その後、別室へと案内されて、お着替え&5分間のフットバスタイム。足をお湯に入れているだけなのに「え〜こんなに気持ちいいのぉ〜?」ととろけそうでした。

足を触っただけなのに「耳の不調ありませんか?」と言い当てられる!

そしてベッドへと移動し、いよいよ「足裏ゾーンセラピー」が始まります。ドキドキ……。今回ご担当いただいたのは、このサロンで8年以上の経験を持つセラピスト鈴木由萌さん。

オイルを使いながら、左のひざ周りからふくらはぎ、足裏までじっくりとマッサージしてもらいます。「イタきもちい〜」とくつろいでいると……。

「つるたさん、耳の不調とかないですか?」

と、長年悩んでいる耳の不調をバッチリ言い当てられてしまいました。こちらからは何も伝えていないのに!? もちろん問診票にも書いてないよぉ!? ええ〜〜〜!! 足を触っただけでここまでわかるって……鈴木さん、あなたは何者ですかっ!?

他にも施術をしていただきながら、「生理不順ありますよね?」「腰痛の悩みとかありませんか?」「お腹が冷えやすいから、気をつけて生活してくださいね」と、私の生活をのぞいてました? ってくらい次々と体の悩みや不調を言い当てられてしまいました(笑)。

セラピストの鈴木さん曰く、これまでサロンに通われてきた方々の統計データとご自身の経験から、足を見て触れることで、その方の不調やその原因が見えてくるのだそう。「足相」は、占いの手相と似て非なるものですが、足の裏からこれでもか! というくらいさまざまな情報がわかるのだなぁと体感しました。まさに『すべての不調は足裏を見ればわかる!』という本のタイトル通り!

ただただ痛いだけの足裏マッサージとは違い、施術をしながら丁寧に体の様子を教えていただけて、大満足でした。

ちなみに施術が終わった足は、こんな感じ。

いつも家の中で見ている足と違い、ぴーんとハリがあって元気な気がする!(笑)

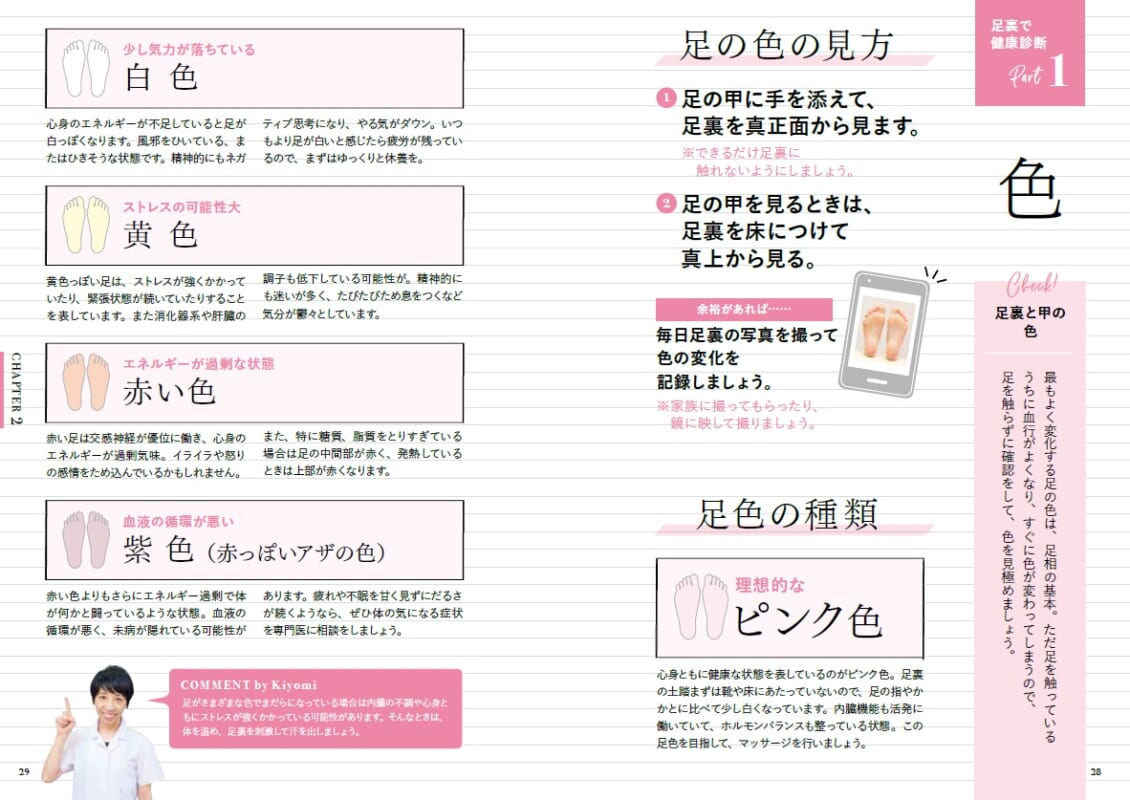

『すべての不調は足裏を見ればわかる!』には、自分でも足相のセルフチェックができるポイントがたくさん掲載されています。例えば、足の指の方向でも心の状態を見ることができるんですよ。

自分のピュアさアピールしているみたいで恐縮ですが、私の足の指を見ると、わりと真面目な性格とわかっていただけるかと……(笑)。

また、足裏の色、感触、形などからも心と体の健康状態をチェックできるので、自分で写真を撮影してみたり、家族に撮影してもらったり、自分で足の裏を日ごろからチェックする癖をつけるなど、まだ足の裏をじっくり見たことがない人は、一度見てみてくださいね!

自宅でのセルフケアでのポイントは「体重のかけ方」

施術が終わり、すっかり元気になったところで、デトックスティーを飲みながら鈴木由萌さんにおうちでできるセルフケアのポイントを伺いました。

——とっても気持ちよくて最高でした! でも、セルフケアするとなるとなかなか力が入らなくて。どうしたら鈴木さんみたいな力加減でケアできるようになりますか?

「ご自身でやるとどうしても強く押せないですよね。指だけで押そうとすると、指先が疲れてしまうので、指も痛くなっていませんか? ご自宅でセルフケアする際には、体全体を使って押してみてください。押す強さは、痛すぎるとよくないので、少しずつ力を強めていきながらイタきもちい〜くらいの強さを意識してもらえると良いですよ」

——全身を使う押し方とは?

「指先だけ、手首だけを動かして刺激するのではなく、オールを持ってボートを漕ぐ時のように上半身から指先まで繋がっているように意識して、刺激してみてください。刺激するときの指の形は、『すべての不調は足裏を見ればわかる!』の45ページを参考にしながら変えていただければ、指が疲れるとか強く押せないということはなくなると思います」

——なるほど! 体重のかけ方がポイントだったんですね。ということは……鈴木さんは指が痛くなったりしないのでしょうか?

「まさにそうなんです。うちの技術は体全体を使って行っているので、腱鞘炎や手が疲れるってことがないんです! 一日中やっていても指が痛いなんてことはないんですよ」

——え〜! 結構強い力だと思っていたんですが、すごいですね! ちなみにサロンにいらっしゃるお客さんの足で、多い症状はありますか?

「季節関係なく多いのは、むくみでしょうか。生理痛や更年期症状といった婦人科の症状でお悩みの方も多くいらっしゃいますが、施術が終わって、全身のめぐりがよくなり、お客様の声のトーンも明るく変化して、元気に帰られる姿を見ると私たちもうれしくなります」

——私も今、全身に血が巡ってポカポカです〜! では最後になりますが、「足相」や「足裏ゾーンセラピー」に興味があるみなさんへメッセージをお願いします。

「私の中で大事にしている言葉に『癒されるよりも癒すほうが癒される』があるんですけど、日々お客様の体に触れることで、私自身も癒されながらお仕事をさせてもらっています。この気持ちを忘れることなく、もっと多くの方に足相を知ってもらえたらうれしいです。『すべての不調は足裏を見ればわかる!』は、スクールに通っている未来のセラピストたちも、教科書よりわかりやすい! と大評判なので、たくさんの方に読んで、実践してもらえればと思います」

——ありがとうございました!

足裏と聞くと「痛い!」「怖い」というイメージがあったり、サロンには「男性が行きにくい……」と感じるかもしれませんが、個人的には全人類におすすめしたい! それくらい大満足な60分でした。

毎日踏ん張ってくれている足の裏を大事にすることが、自分の体を大事にすることにもつながるのだな〜としみじみしながら、自由が丘の坂を下って帰路につきました。

『すべての不調は足裏を見ればわかる!』には、自分のケアはもちろんのこと、肩こりの人の足、気分が落ち込んでいる人の足、偏頭痛の人の足……など色々なケースの足が掲載されています。自分だけじゃなく、旦那さんやお子さんの足の裏をみることで家族の心と体のケアもできるようになるはずです。ぜひ『すべての不調は足裏を見ればわかる!』で、自分自身、そして家族を癒すことで自分も癒される、そんな体験してみてくださいね。

【INFORMATION】

【自由が丘】サロンアンピール

https://www.anpiel.com/anpiel-jiyugaoka

※ネット予約がおすすめです

営業時間:10:00~21:00

(平日)10:00~19:00(土曜日・日曜日・祝日)

住所:東京都目黒区自由が丘2-8-2 ラ・ヴィータC棟

電話番号:03-3725-1929

【書籍紹介】

すべての不調は足裏を見ればわかる!

著者:鈴木きよみ

制作:ワン・パブリッシング

これまでの30万人以上の足を診て、ケアしてきた足裏研究家の鈴木きよみ先生による、足相学に基づいた健康メソッド。毎日の足裏チェックで、その日の体調を把握し、足刺激で体調管理できるだけでなく、足裏でわかる性格分析も。足や足指の形、足裏の色、しわのでき方などで見る足相の実例写真を数多く掲載し、自分の足裏と見比べながら健康チェックができます。不調が表れている箇所のマッサージ法もていねいに解説します。

Amazonで詳しく見る

楽天koboで詳しく見る

楽天ブックスで詳しく見る