日本で、今年の「春分の日」は水曜日だったことから、「週5日連続労働はキツイ」、「週休3日にしてほしい」と感じる人が多かったという記事を読み、フランスにおける水曜日について改めて考えました。

フランスの幼稚園及び義務教育機関は水曜休み、または水曜午後休みにしており、それに伴って、どちらかの親(大抵は母親)が正社員でも週4日制で水曜休みにしている場合があります。水曜を休みにすることで得られるメリットとは何か? その真相について迫ります。

フランスの水曜日は他の平日とちょっと違う

フランスでは、水曜日に公立の幼稚園や小・中学校が半日授業、私立においては1日休校になるため、週4日または4日半制になっています。元々はキリスト教学校修士会(別名ラ・サール会)が木曜を休みに定め、代わりに土曜に授業を行っていたところを(現在は土曜日に授業を行う学校は少数)、1972年に当時の教育大臣が水曜にずらして公立の学校にも適用させたという歴史があります。

以降半世紀近くにわたり、学校の水曜休み、または水曜半日休みが定着しました。特に子どもが小さいうちは子どもの休みに合わせ、水曜出勤をしない週4日勤務の社員が一定数いるフランス。全社員が出勤しない水曜には、重要な会議が組み込まれることもなく、社内には若干の余裕が生まれて、個々の仕事に集中できます。

このちょっとした余裕がとても重要。ゴールに向けひたすら前進するだけではなく、一歩下がって自分の仕事内容や作業ペースを見直す。そして呼吸を整え、週の後半に向けて新たな気持ちで取り組む。著者は20年間フランスで暮らしてきましたが、このような制度を非常に良いと考えるフランス人をたくさん見てきました。

そして、フルタイム社員にとっての効果は、水曜は早めに帰宅しやすい空気感が生まれることではないでしょうか。水曜の午後に習い事を入れている子どもは多く、普段よりも早く仕事を終えた父親が送迎する姿も珍しくありません。毎週は無理でも、ときに父親が家庭の用事に参加することで、夫婦仲も円満になります。また、普段過ごす子どもの様子を父親が把握できる、家族にとっても大切な時間となります。

「水曜は半日休み」を反映してか、フランスでは映画の公開初日、夏と冬のバーゲンセールの初日なども水曜に設定されています。娯楽やショッピングを楽しむ時間を週末にまとめず、分散させることで消費者が足を運べる選択肢を増やせる、という業者側の狙いがひとつ。また、消費者側にとっても仕事から離れ、気兼ねなく買い物や映画館へ足を運ぶきっかけとなる。そのような社会的風潮がこの国にはすでに存在し、人々の意識にも浸透していると筆者は感じています。

水曜日に休んで生産力をアップ!

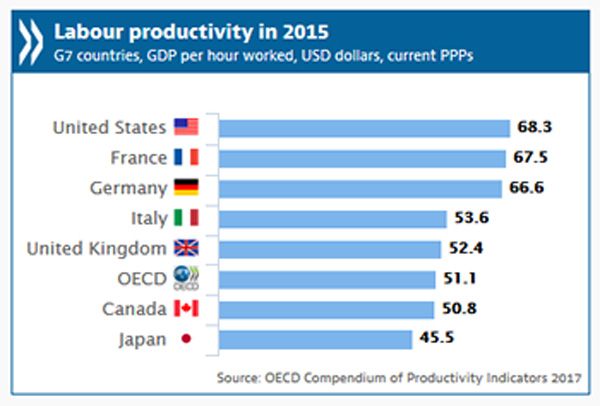

週の半ばにワンブレイク挟んだり、社内がフル回転になっていないことで気持ちにメリハリがつき、自分の仕事を見直す、作業ペースを整える、などの余裕が持てる点は大きいと言えるでしょう。そして切り替えができたところで後半に向け、気合を入れ直し、仕事に邁進できるのです。OECD(経済協力開発機構)の最新調査によれば、2015年のフランスの生産性はG7(主要7か国)おいて第2位の高さ(日本は最下位)。水曜日休みと生産性は相関関係があるのかもしれません。

また、家族と過ごしたり、娯楽を楽しんだりする時間を週末に集中させず、わずかでも平日に設けることで、仕事からプライベートへの切り替えのタイミングや、バランスが取りやすくなるという考え方もあります。最初はリズムが狂うと感じるかもしれませんが、一度このサイクルに慣れてしまえば、週末は家族サービスで自分の時間が持てないうえにゆっくり休めず、週が明けても疲れが溜まったままで仕事に集中できないなどの悩みからも解放されるかもしれません。筆者は実体験からデメリットはほぼないと感じています。