「趣味に集中できる場所がほしい」「ネトフリやアマプラを思い切り楽しみたい」――そんな何かに没頭できる空間作りに欠かせないのが“おこもり感”です。実は、限られた空間や狭いお部屋にも、少しの工夫でひとり時間を心地よく満喫できるスペースを作ることはできるのです。

今回はインテリアコーディネーターの松本智子さんに、簡単に実践できる“おこもりスペース”の作り方を教えていただきました。

映画やドラマに没入できる!

“おこもりスペース”の魅力

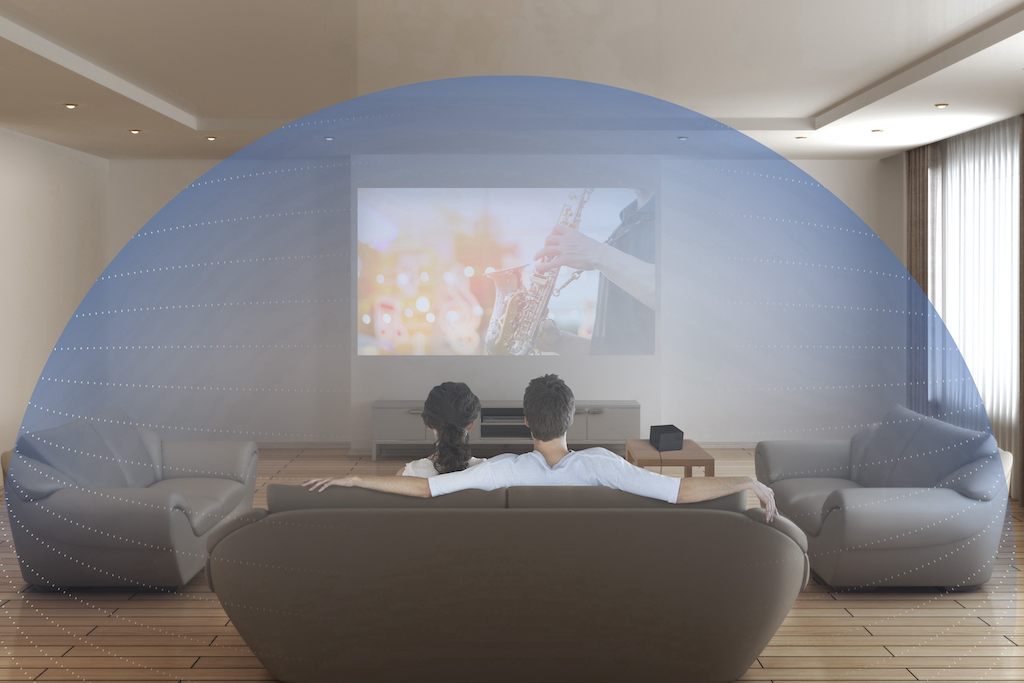

コロナ禍をきっかけに動画配信サービスの利用者が急増しています。「Netflix」や「Amazon Prime」など、さまざまなサービスが充実している今、自宅で映画やドラマを観る時間が日々の楽しみになっているという人も多いでしょう。

スマホやタブレットで手軽に楽しめるのが、動画配信サービスのいいところ。しかし視聴中に、「なんだか落ち着かない」「もっと集中して楽しみたい」と感じたことはありませんか? 家族の目や物音が気になったり、リラックスできる環境が整っていなかったりと、没入感を妨げる要因はさまざまです。

そんなときにおすすめしたいのが、おこもり感を意識した空間、いわゆる“おこもりスペース”を作ることです。部屋の一角にちょっとしたスペースを作ることで、周囲の環境を気にすることなく、映画やドラマの世界に入り込むことができます。

「おこもりスペースは、自分だけのプライベート空間。動画鑑賞はもちろん、読書をしたりボディケアをしたりといった、自分だけの時間を過ごすときに使うのもよいでしょう。また、プライベートだけでなく、仕事で集中したいときにもおすすめです。

周りを気にすることなく、やりたいことに集中できるスペースを作れば、お部屋で過ごすときのリラックス感が高まりますよ」(インテリアコーディネーター・松本智子さん、以下同)

狭い部屋でも大丈夫!

“おこもりスペース”作りの基本

自分だけの“おこもりスペース”でリラックスした時間を過ごすのは、ちょっとした贅沢であり、日常を豊かにするための工夫のひとつでもあります。しかし、限られたスペースのなかで、どうすればそのような特別な空間を作れるのでしょうか?

実は、少しの工夫でワンルームや1Kのような狭い部屋にも、理想のおこもりスペースを実現することができます。松本さんに、スペース作りの3つのポイントを教えていただきました。

1.部屋の「ゾーニング」をする

おこもりスペースを作るうえで、まず大事なのが「ゾーニング」。ゾーニングとは「区分する」という意味で、インテリアの世界では部屋の用途に応じてエリアを分ける際に用いられます。

「まずはシーンごとにお部屋のエリアを分けてみましょう。特にワンルームや1Kのような一人暮らし向けのお部屋では、食事や仕事をするスペースと、リラックスするためのスペースが混在していることがよくあります。大まかにでもエリアを分ければ、お部屋全体にメリハリが生まれ、スペースごとに気持ちを切り替えやすくなります」

2.寝転がれるくらいのスペースを確保する

ゾーニングで部屋全体の配置を見直したら、次はスペースの確保です。おこもりスペースを設ける際は、ベッドに近いリラックスエリアを選ぶのがおすすめです。

「おこもり感は、ベッドとは別に畳1畳程度の広さを用意すれば十分に生み出せます。畳1畳ぶんのスペースなら、座ったり寝転がったりしてくつろげますから」

3.周りに目隠しとなるものを設置する

“おこもり感”を出すには、空間を区切る工夫も大切です。ただし、背が高い家具や個室のように完全に区切るレイアウトを取り入れると、お部屋に圧迫感を与えてしまう場合があります。そうならないためには、空間を適度に分けるようにしましょう。

「部屋の一角をカーテンやパーテーションで仕切ったり、本棚など1mくらいの高さの家具で囲ったりして、半個室のような空間を作るのがおすすめです。視覚的に囲まれているという感覚が得られ、安心感のある空間になりますよ。また、ソファを置く場合には、天井から天蓋のように布を垂らしてみるのも、ひとつのアイデアです」

カーテンやパーテーション以外にも、観葉植物を活用するという方法もあるそう。少し大きめの観葉植物を配置すれば、視線をさりげなく遮りながら、空間に自然ならではの温かみや彩りをプラスすることができます。

LIBGRAPHY「TRANQORD吸音パーテーション」(160cm 8枚セット)

9万2400円(税込)

吸音素材のパーテーションを使うことで、周囲の音や動画の音量を和らげながら集中しやすい空間を作ることができます。本品のパネルは、柔らかいクッション素材で作られており、軽量なので設置も簡単。カラーやサイズ、枚数を自由に組み合わせることで、自分だけの快適な空間をデザインすることができます。

空間をより心地よくするには

何を置くといい?

スペースを確保したら、次はリラックスできるように環境を整えましょう。ここでは、心地よく過ごせる空間を作るために押さえておきたいポイントを、具体的な方法とともにご紹介します。

・暖かみのある間接照明を取り入れる

間接照明のやさしい光があると、リラックス感がぐっと高まります。間接照明を取り入れる際は、『電球色』と呼ばれるオレンジがかった暖かみのある色の電球を選べば、空間をさらに心地よく演出できます。

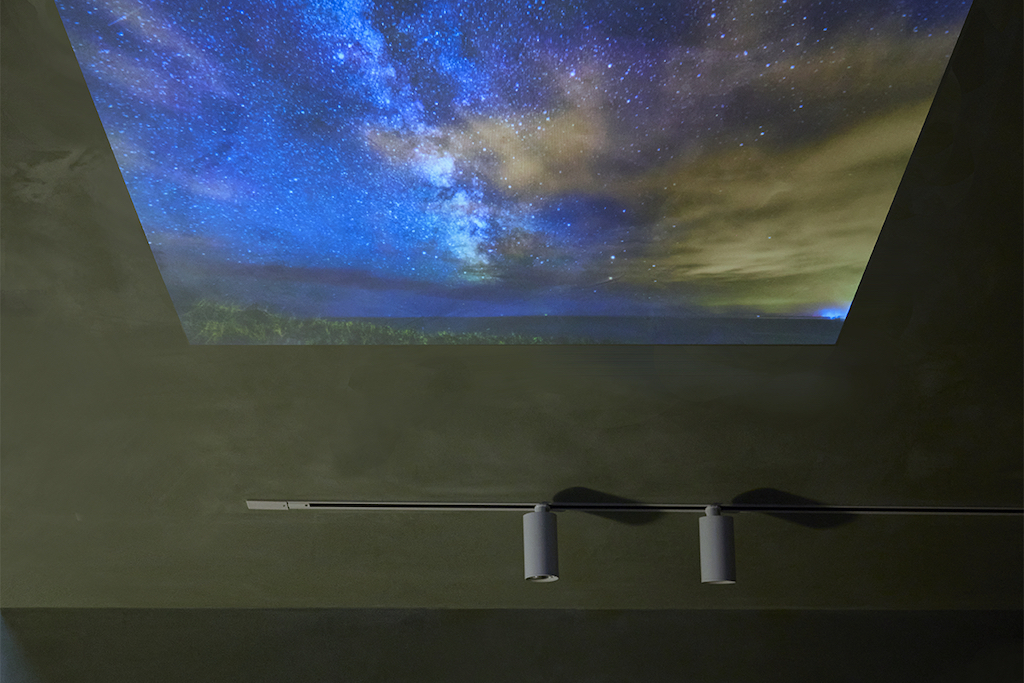

「おこもりスペースやその近くにテレビを置いて動画鑑賞をする場合は、テレビの裏側に間接照明を設置するといいでしょう。特にシアタールームのようにお部屋を暗くすると、テレビ画面の明るさと壁の暗さとのコントラストが強くなり、目が疲れてしまうことも。

そんなときに間接照明を使えば、コントラストを和らげることができます。また目に優しいだけでなく、インテリア性も高まり、空間全体がより洗練された雰囲気に」

・座り心地と移動のしやすさを考えてアイテムを選ぶ

快適に過ごすためには、座り心地を高める工夫も欠かせません。ふかふかのクッションやラグマットを取り入れると、床に座ってもリラックスして過ごすことができます。特にラグは、スペース内に収まりやすい「60cm×90cm」程度の小さなサイズを選ぶと、バランスがよくなりますよ。

「動画鑑賞のお供に、お菓子やドリンクを置ける小ぶりのサイドテーブルやトレイがあると便利です。場所を取らないので狭いスペースでも使いやすいですし、動画を観ているときに手が届く位置に置けばリラックスしながら楽しめます」

また、持ち込むアイテムを選ぶときのポイントは、“移動させやすいもの”を選ぶことだそう。

「模様替えのときに手間がかからないよう、スペースのなかに持ち込むものは、軽くて簡単に動かせるアイテムを選ぶとよいでしょう」

・「香り」で癒しの空間を演出

おこもりスペースをさらにリラックスできる空間にするなら、香りを取り入れるのもおすすめです。

「アロマディフューザーやルームフレグランスなど、好きな香りをおこもりスペースに取り入れると、香りによる癒し効果が得られます。香り付きのキャンドルは、間接照明としても活躍するアイテム。柔らかな暖かみのある光が加わることで、リラックス感が一層高まり、穏やかなひとときを過ごせるはずです」

・季節に合わせたアイテムを取り入れる

通年同じインテリアにするのではなく、季節に合わせたアイテムを取り入れると、一年を通して快適で居心地のよい空間を楽しむことができます。

「冬は毛足が長い厚手のラグマットを敷いたり、電気毛布やホットカーペットを取り入れたりすると、足元の冷えを防ぎながら、温かみのある空間が作れます。

一方、夏には、涼しさを感じられるアイテムを取り入れるのがおすすめです。麻や竹などの自然素材を取り入れると、視覚的にも涼しげで爽やかな雰囲気を作り出せます」

Francfranc「ヒーター付き2WAY パーソナルカーペット」

1万3800円(税込)

冬の時期におすすめなのが、身体をすっぽりと包み込める、1人用のミニカーペット。床に座ってくつろぎたいときや、椅子に座ったときに足先を温めるのにもぴったりです。色はさまざまなテイストのインテリアに合わせやすい、ピンクとグレーの2色展開。

リラックス空間を格上げする

アイテム選びの「ひと手間」

最後に、松本さんに“おこもりスペース”を作るためのアドバイスをうかがいました。

「働く世代の方は、忙しい日常のなかでネットショッピングを利用する機会が多いと思います。ただ、家具やインテリアアイテムを選ぶ際は、ぜひ実店舗に足を運び、素材の雰囲気や触り心地を確かめて、自分にぴったりのものを選んでいただきたいです。

たとえば、ラグをPCやスマホの画面でデザインだけを見て注文したとします。この場合、実際に届いてみたら生地が薄くて肌触りがイマイチ、毛が抜けやすくて服についてしまった、といったことになる可能性があります。それでは、せっかくのリラックス空間が台なしに。

クッションカバーやラグなど、肌に直接触れるアイテムは特に質感や肌触りが重要です。それらが心地よいものであれば、スペース全体の快適さが格段に上がるでしょう。忙しいなかでも、ぜひ一度お店で実物を確認し、自分にとって本当に心地よいアイテムを選ぶ時間を持ってみてください。」

Profile

インテリアコーディネーター / 松本智子

住宅メーカーのインテリコーディネーターを務めながら、整理収納アドバイザーとしても活動中。「空間・時間・精神的な余裕を生む」ことに気づき、「家をくつろぎの場、お気に入りの場に」を信条に、多くの人のQOLを上げるサポートをしている。

Blog

Instagram