眼鏡の里・鯖江。鞄の里・豊岡。金属加工の里・燕三条などと同様、刃物と言えば岐阜県の関市! ここに本拠を構えるツヴィリング関工場の包丁「MIYABI」が20周年を迎えた。切れ味はもとより、仕上げ、ヒストリーに至るまでJAPANにこだわる「MIYABI」の最高到達点「MIYABI 粋-IKI-」誕生の現場に潜入だ!

関鍛冶の歴史は700年超

「普段、一般の方へのファクトリーツアーなどは実施しておりませんが、今回はMIYABIがどのような環境、どのような職人によって生み出されているかご覧いただけます」。そう語るのはツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社の製造管理マネージャー、中村好氏。

岐阜県関市と言えば刃物のまちというイメージが定着しているが、それもそのはず、日本刀を手掛ける関鍛冶の歴史はもう700年を超える。鍛冶の歴史、伝統、技術があってこその、現在の「刃物のまち関市」なのだ。

ツヴィリングが関で包丁を作ることに決めた理由

さて今回の主役、ツヴィリングの「MIYABI」が掲げる「MADE IN JAPAN」の背景にあるものはなにか? まずは「MIYABI」ブランドがスタート時(2005)から海外マーケットに狙いを定めていたこと。そして、時を同じくして北米・欧州で大きなうねりとなっていた日本食ブームに欠かせない“世界一の包丁を作る”という高い目標であり、それを実現しうるのは「MADE IN SEKI JAPAN」に他ならないという自負である。

刃物のまち関市で製造される刃物はもちろんツヴィリング製品だけではないが、ツヴィリング関工場のように、工程の多くを一貫して内製できるメーカーは多くない。関市はまち全体がひとつの工場のように機能し、工程ごとに職人が手を動かす刀鍛冶同様の事業構造をもっているためだ。その意味でツヴィリング関工場は関市全体の縮図と言えるし、逆説的には多くの工程を内製できる環境だからこそ「MIYABI」を生み出すことができたのだ。

包丁が生みだされる現場とは?

工場というイメージには、こだわるがゆえの気難しそうな職人たち、黙々と手を動かすベテランといった定型がつきまとう。しかしそれと異なるのがツヴィリング関工場だった。

さすがに機械音こそ盛大だが、クリーンで、整然としている。刃物を扱うコワモテの職人集団……という取材陣の妄想とは異なるジオラマが展開されていた。気温35℃以上の日には自由に食べていいアイスクリームの冷蔵庫まであるくらいだ(記名式なのがちゃんとしてますね・笑)

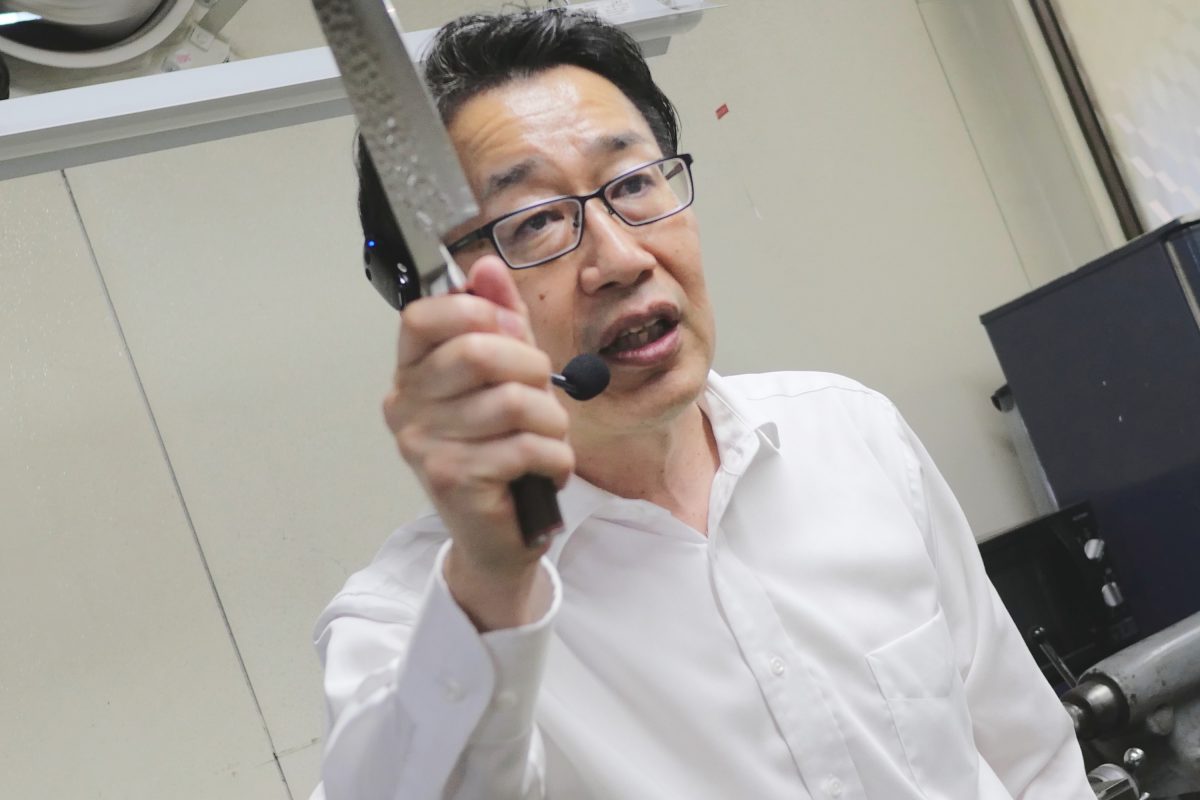

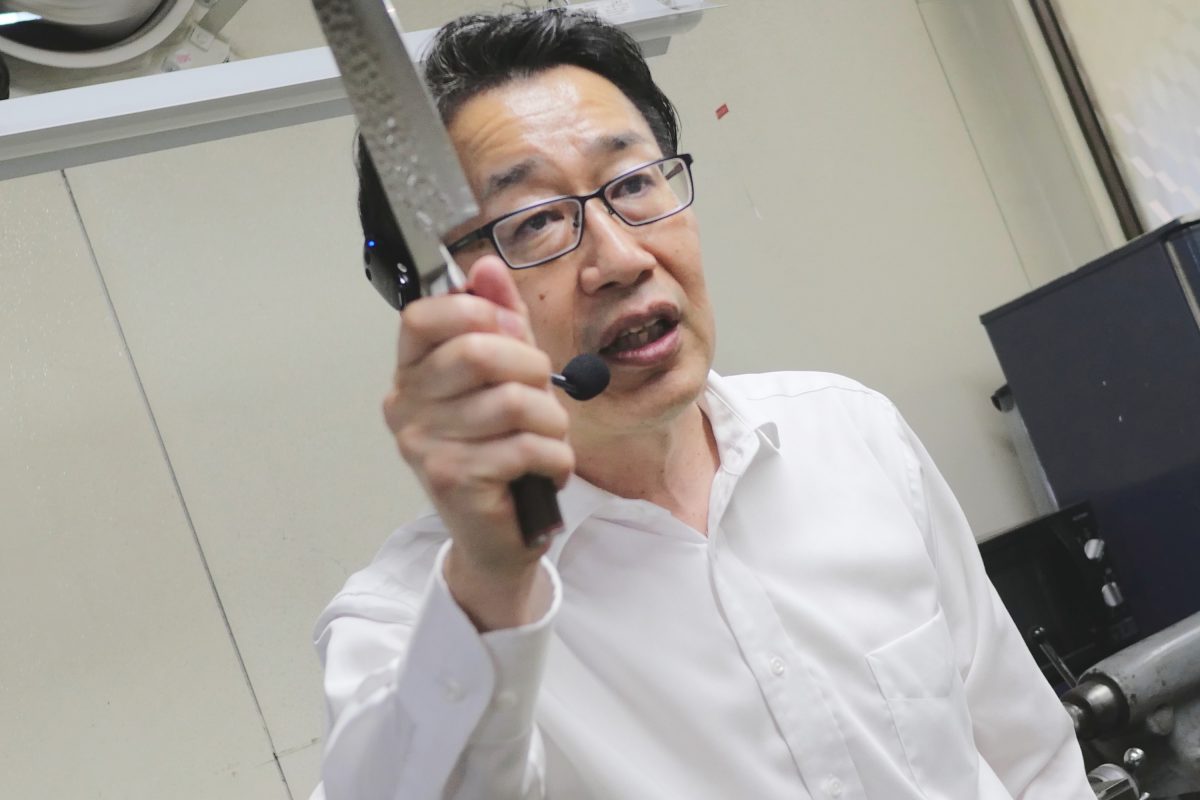

「包丁作りの主工程は、熱処理~ブレード研磨~ハンドル加工に分類されます」。とは工場責任者の山田昌之氏 。

時にユーモアを混ぜながらツヴィリング関工場の価値を取材陣に話す同氏は、いわばツヴィリング関工場の語り部的存在だ。

「ツヴィリングは1731年にドイツ・ゾーリンゲンで創業した刃物メーカー『ツヴィリング・ヨハン・アブラハム・ヘンケルス』社が運営する主要ブランドですが、その中でももっとも手作業にこだわるプレミアムブランドこそが「MIYABI」です。というのも、たとえば刃物づくりにおいて魂を入れる作業に等しい「研ぎ工程」でも、ドイツでは普及品から高級品まですべて工作機械で自動化しています。日独はともにモノづくり大国ですが、モノづくりに対するドイツらしい合理性とも読めそうで興味深いですね。くくって言いますと、ツヴィリング関工場の手作業には本国からも大きな価値と期待が寄せられているわけです!」。山田氏の表情は、どこか誇らしげだ。

「Meister Workshop」だからできる「MIYABI 粋-IKI-」

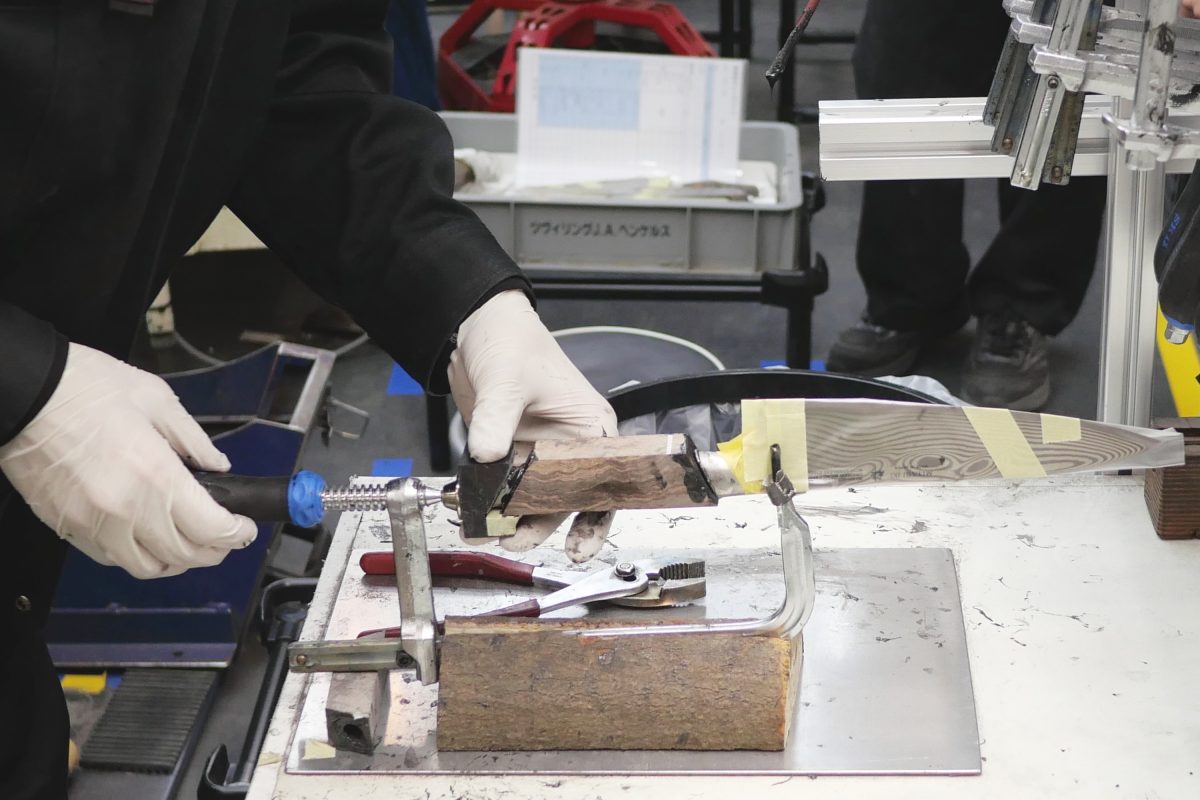

ツヴィリング関工場の特色として第一に指を折るのが「Meister Workshop」の存在だろう。これ、つまりは「職人工房」。

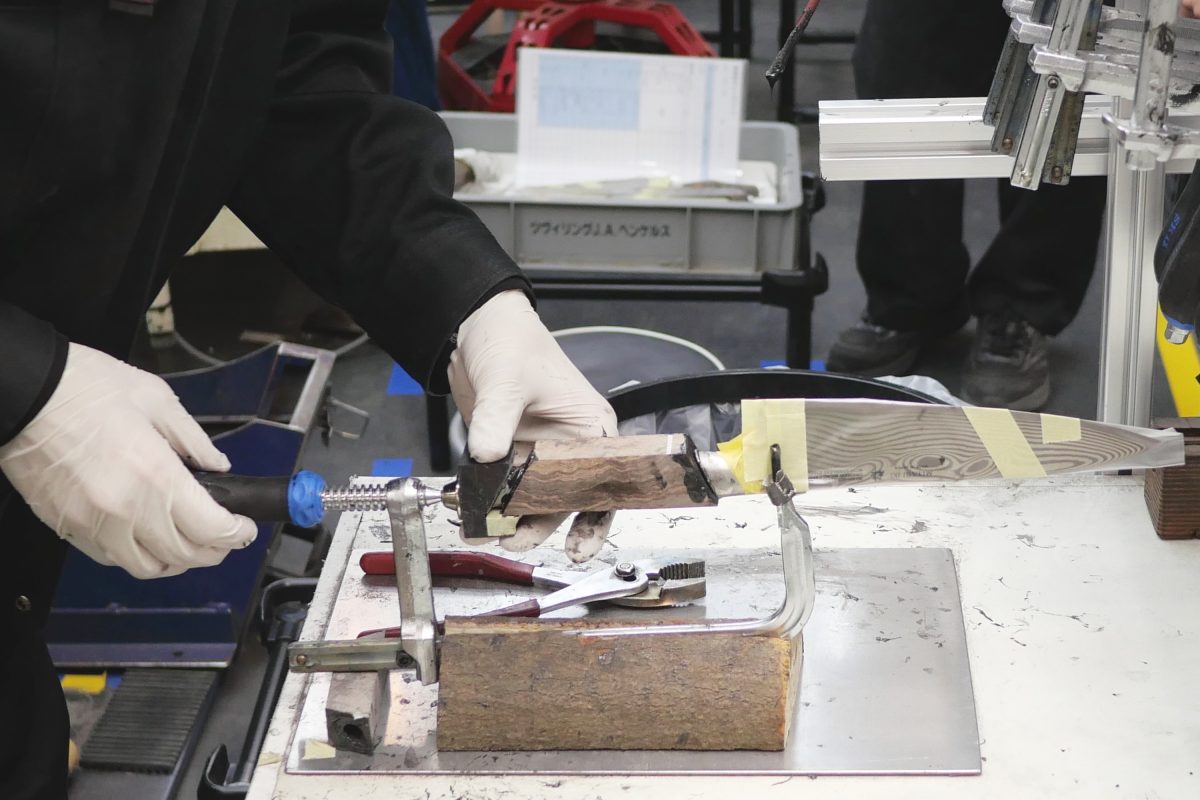

「『Meister Workshop』はツヴィリング関工場に勤める職人およそ200名から選び抜かれた匠たち9名の作業場です。彼らだけに着用が許される黒いキャップがその証で、この工房自体、床も、壁も、装飾も、作業場のレイアウトも、職人たちがDIYで作り上げたもの。どうです、かっこいいでしょ!」と山田氏。確かにF-1サーキットのピットよろしく、雰囲気も、色使いもメリハリがあって洒脱な印象だ。

「Meister Workshop」では20周年記念モデル「MIYABI 粋-IKI-」の量産を行っているが、近い将来にはテストサンプルの製作、オーダーメイド品の製造なども行っていく予定だという。

製造現場のリーダーであり関の卓越技能者である加藤伸一氏に「MIYABI 粋-IKI-」ならではの製造上の特長を尋ねた。

「とことん手作業にこだわる点です。私が担当するハンドル加工でもっとも重視するのは握った時の微妙な感覚。左右対称は当然として、指掛かり、フィット感を仔細に検討しながら、太さや角度を研削していきます。どう仕上げるかというより“握った時の違和感を消す作業”と言えますね」。

事実、「MIYABI 粋-IKI-」製造における手作業の割合は約8割、工程数はおよそ140にも及ぶというから驚きだ。これらの事実からも、普及品の数十倍に及ぶ手間、時間、工程をかけて生まれるのが「MIYABI 粋-IKI-」であることが判るだろう。

岐阜・関市・そして「MIYABI 粋-IKI-」

「世界へ向けてMADE IN JAPANの包丁「MIYABI」を提案し、走り続けて20年。これを期にもう一皮むけたい、そんな思いを込めて生み出したのが記念モデル「MIYABI 粋-IKI-」です」と語るのは、長く「MIYABI」のプロダクトマネージャーを務める石井彦次氏。

「インスピレーションの元となったのはずばり岐阜の夜。自然、伝統、川面に映る月、そんな雅やかなシーンを包丁に表現したいと考えました。「MIYABI 粋-IKI-」のハンドルは直線と曲線を組み合わせた複雑な形状をしています。ハンドルは一本ごとに異なる木目をもつ天然のメープル瘤材を使用しており、ぬくもり、エージング等をお楽しみいただけるよう、職人が丁寧に仕上げています」と石井氏。

「敢えて困難に挑む」のは職人の本能なのかも知れない。すでに世界のキッチンナイフ市場においてプレミアムブランドの地位を築いている「MIYABI」が周年とはいえなぜその上を、はっきり言えば、より困難な道を歩もうとするのだろうか?

「ドイツ本国では当初、トップ・オブ・トップに位置する「MIYABI 粋-IKI-」を“敢えて”製造しようとすることに懐疑的でした」と笑顔を見せるのは、ツヴィリング日本法人のアンドリュー・ハンキンソン代表だ。

「彼らがそう言う理由は明白です。「MIYABI」はすでに世界一の包丁だから。しかしようやく完成したサンプルを本国へ送ると、世界中のディーラーから注文が舞い込む事態になってしまいました! 嬉しい反面、とてもそんな需要に応えることはできません。そこで私は本国に伝えました。これを日本だけで売りたい、と」。

「MIYABI」が歩んだ20年。それはわれわれ日本人自身が気づけなかった包丁作りの価値を、ドイツ目線で世界標準化してきた歳月と言える。そしてその集大成こそが20周年記念モデル「MIYABI 粋-IKI-」なのだと知れば、6万円を超えるプライスタグが高いか否か、モノこだわり派の読者の皆さんには……もう、おわかりですね?

ツヴィリング

MIYABI 20周年記念ナイフコレクション「MIYABI 粋-IKI-」

「小刀(100㎜)」3万8500円/「牛刀(200㎜)」6万6000円/「三徳(180㎜)」6万500円 ※すべて税込