「興味本位で買ったけど使っていない」「いつか使うはず……ととっておいた」。そんな調理器具や食器でキッチンがごちゃついていませんか? すっきりと片付いたキッチンを作るには、「本当に必要なもの」を厳選する必要があります。

整理収納アドバイザーでありミニマリストでもある松尾真菜さんに、整理整頓のコツや、キッチンアイテムを厳選し、さらに複数使いするアイデアを教えていただきました。

価値あるものを見極め大切にすると、見える景色が変わる

ミニマリストとは、必要最小限のものだけを持ちシンプルに暮らす人のことですが、松尾さんは、「だからといって、ただ単にものを減らせばいいというわけではありません」と付け加えます。

「ミニマリストの本質は、“本当に好きなものだけを厳選し残すという行動を通じ、自分にとって価値のあるものを見極め、それらを大切にする暮らし方を実現すること”だからです」(整理収納アドバイザー・松尾真菜さん、以下同)

松尾さんがミニマリストになったきっかけは、仕事と家事育児に追われ悩み、「ものを減らせば、暮らしの負担も少なくなるのでは」と考えたことだそう。

「ものがたくさんあった頃は、視界に入る情報が多かったせいで、『ここを拭かなきゃ』『あれを片付けなきゃ』とタスクも多かったように感じます。でも思い切ってものを減らしてみたら、選択肢が減り思考が整理されたからか、心が軽くなったんです。見える景色が変わったことを実感しました」

使っていないものや不要なものを手放し、厳選したものだけを持つ。そんなミニマリストのスタイルを取り入れると、日常のなかにある“選ぶ手間”を減らせます。

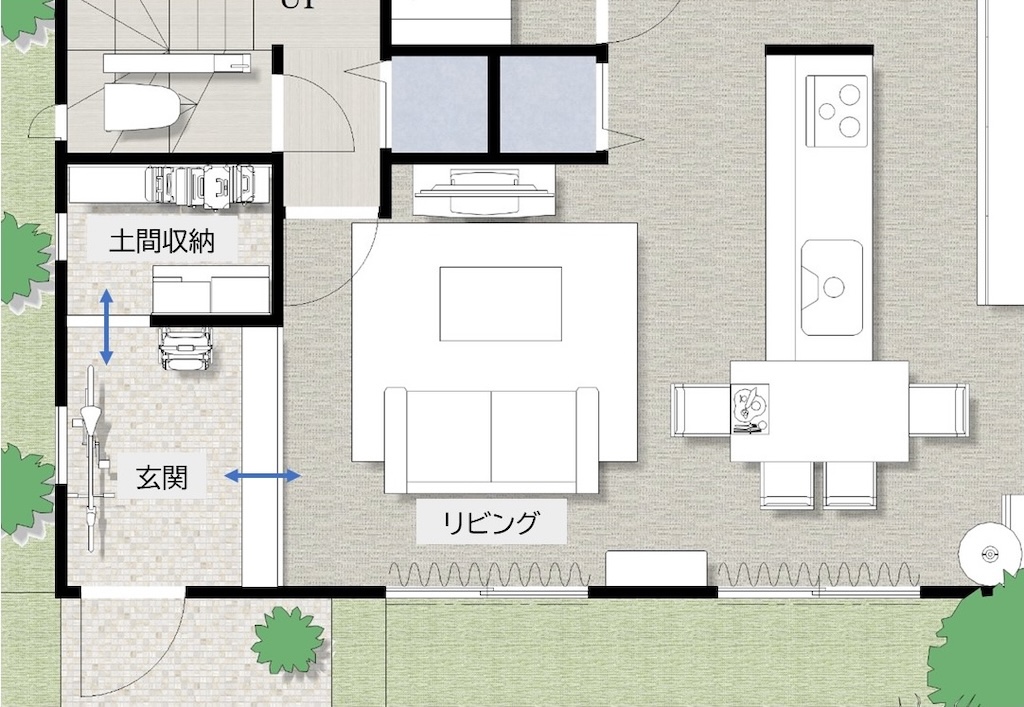

では、ミニマリスト思考を取り入れながら整理収納を進めるには、具体的にどのようにすればよいのでしょうか。今回は、家の中でもとくにものがあふれやすい「キッチン」を例に、そのヒントをご紹介します。

収納アイテムは最低限に!

キッチンの整理収納のコツ3つ

キッチンは、家電や調理器具、食器といったものであふれやすい場所。とくに一人暮らしの人には、キッチンと収納スペースが狭く、ものが出しっぱなしになり雑然とする……と悩む人も多いのでしょう。

「ミニマリスト的な視点で考えると、ものを増やすのではなく、できるだけ減らす方向で考え、必要最低限のアイテムで調理できるように環境を整えることが大切。ものが少ないと洗い物もすぐに片付きますし、片付けの動線も短くなるので、作業効率が上がりますよ」

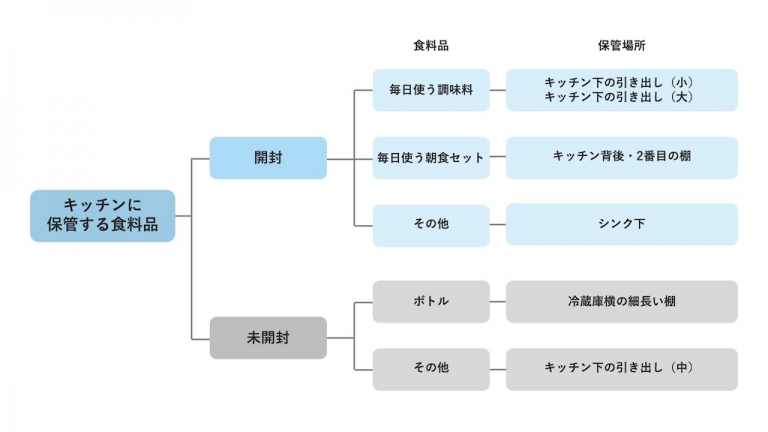

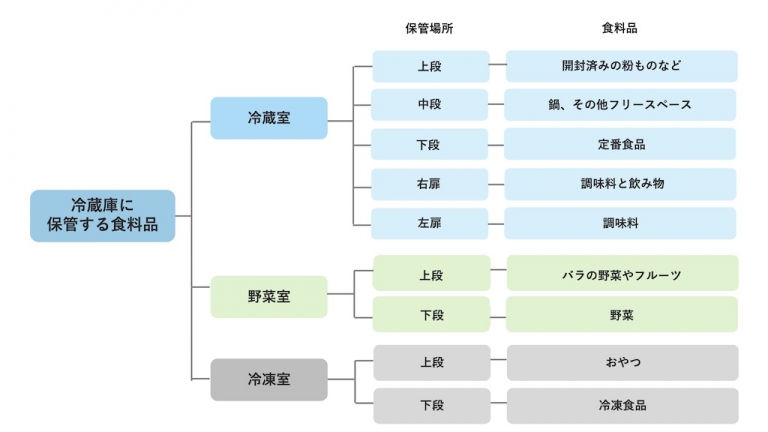

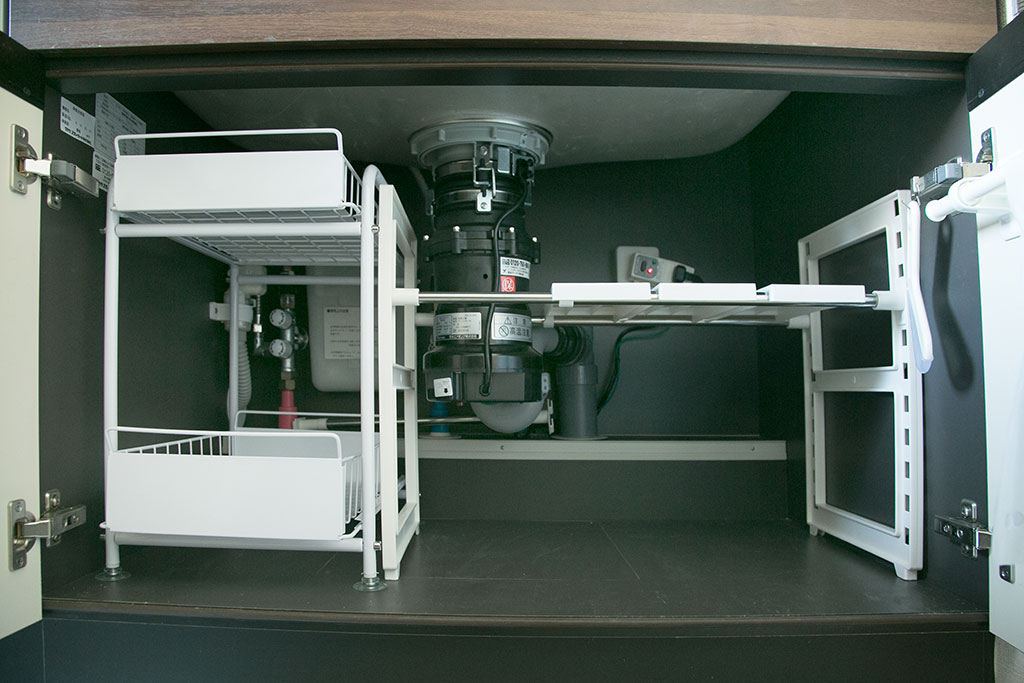

収納スペースが広がると、ついものを置きたくなってしまうの。つまり狭いキッチンは、自然とものを厳選し、より快適なキッチン環境を実現できる可能性を秘めています。「シンクやコンロ下の引き出しに納まる分だけ」を基準に、アイテムを見直してみましょう。それでは、ものを減らすコツを3つご紹介します。

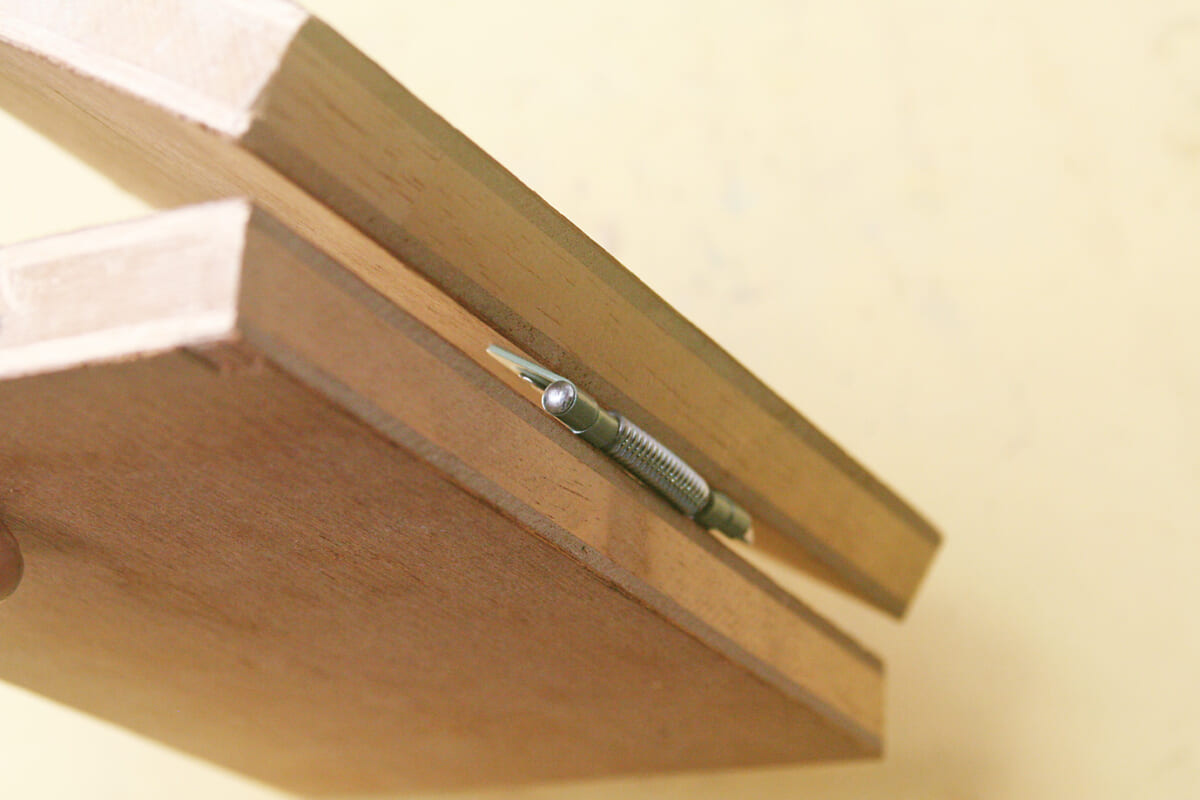

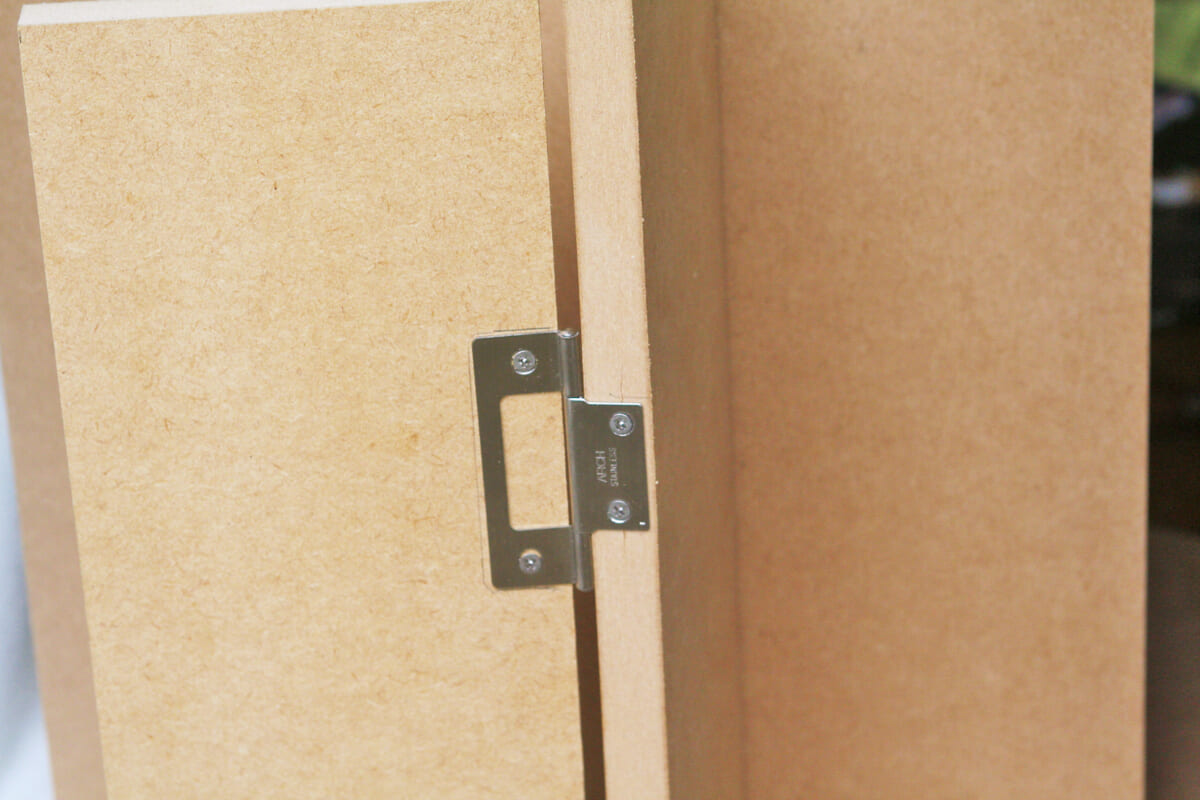

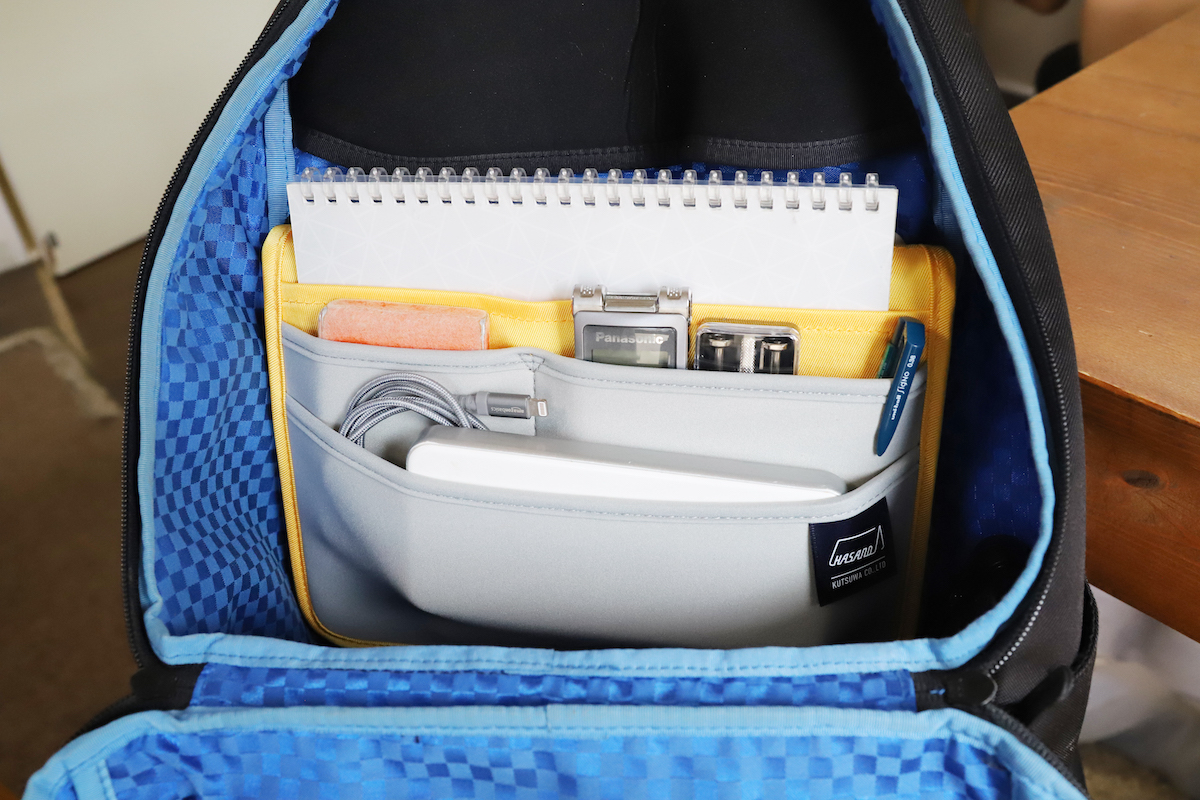

1.極力、収納グッズは使わない

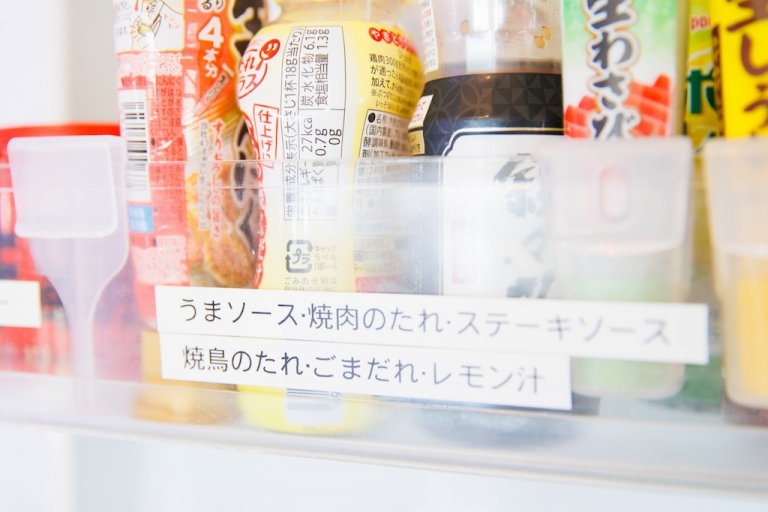

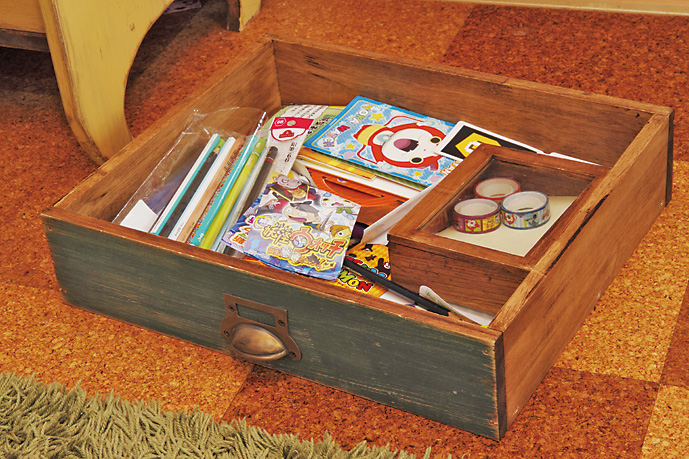

「小分け収納には、収納場所がわかりやすくなるというメリットがありますが、隙間や内部にほこりが溜まりやすく、掃除の手間が増えるというデメリットも。ざるやボウル、お皿などは、引き出しに直接置くようにしまうと取り出しやすく、収納や掃除のハードルが下がります」

「ただし、キッチンツールやカトラリーなどの細かいアイテムは、直置きするとばらばらになってしまうので、まとめて収納できるケースを用意したほうがよいでしょう。仕切りつきのケースを使ってそれぞれのお部屋を作ってあげると、整理しやすくなります」

2.カトラリーや食器は普段使いできる1種類のみに

「カトラリーや食器は、好みのデザインのものを集めたり、来客用のものを用意したりと、種類が増えやすいアイテム。しかし、普段使いしない食器類は、ものが増えてしまう原因になります。そこでおすすめなのが、思い切って普段使い用の1種類に絞ってしまうこと。そうすれば必要な収納スペースが減りますし、片付けもしやすくなります」

「なかでもイチオシは、カトラリーをシルバー、お皿は白で揃えること。このふたつなら、シンプルなのでどんな料理にも映えます。また、選択肢をなくすことで、直感的に選べるようにもなりますよ」

3.使わない便利グッズは処分!

「最近は100円ショップなどで、簡単に卵の殻を剥けるアイテムや、パスタのレンジ調理ができるアイテムなど、便利グッズがたくさん手に入ります。もちろんあると便利ではありますが、うまく使いこなせないまま、収納スペースの奥深くで眠らせている……というケースも意外と多い。便利グッズがなくても料理はできるので、“〇〇専用グッズ”の概念をなくし、多用途に使えるアイテムのみに絞りましょう」

あのアイテム、実は多機能!

キッチンアイテムの2WAY・3WAY活用術4

キッチンアイテムの断捨離に迷ったら、そのアイテムが多用途に使えるかどうかを基準に判断するのもひとつ。ほかのアイテムで代用できそうなものは、思い切って手放してしまいましょう。キッチンアイテムを2WAY、3WAYで活用するアイデアを4つ教えていただきました。

アイデア1.「ミニフライパン」があればボウルもケトルも不要

直径15~20cm程度の小さなフライパンは、副菜の調理や料理の下ごしらえに活躍。一人暮らしの人なら、メイン調理用としても十分に使えるサイズです。さらに、一般的なフッ素樹脂(テフロン)加工のフライパンであれば、飲用用のお湯を沸かすこともできます。

「やかんや電気ケトルがなくても、ミニフライパンがあれば十分。フライパンは浅く平たいので火が通りやすく、コップ1杯程度のお湯なら1分ほどで沸かせます」

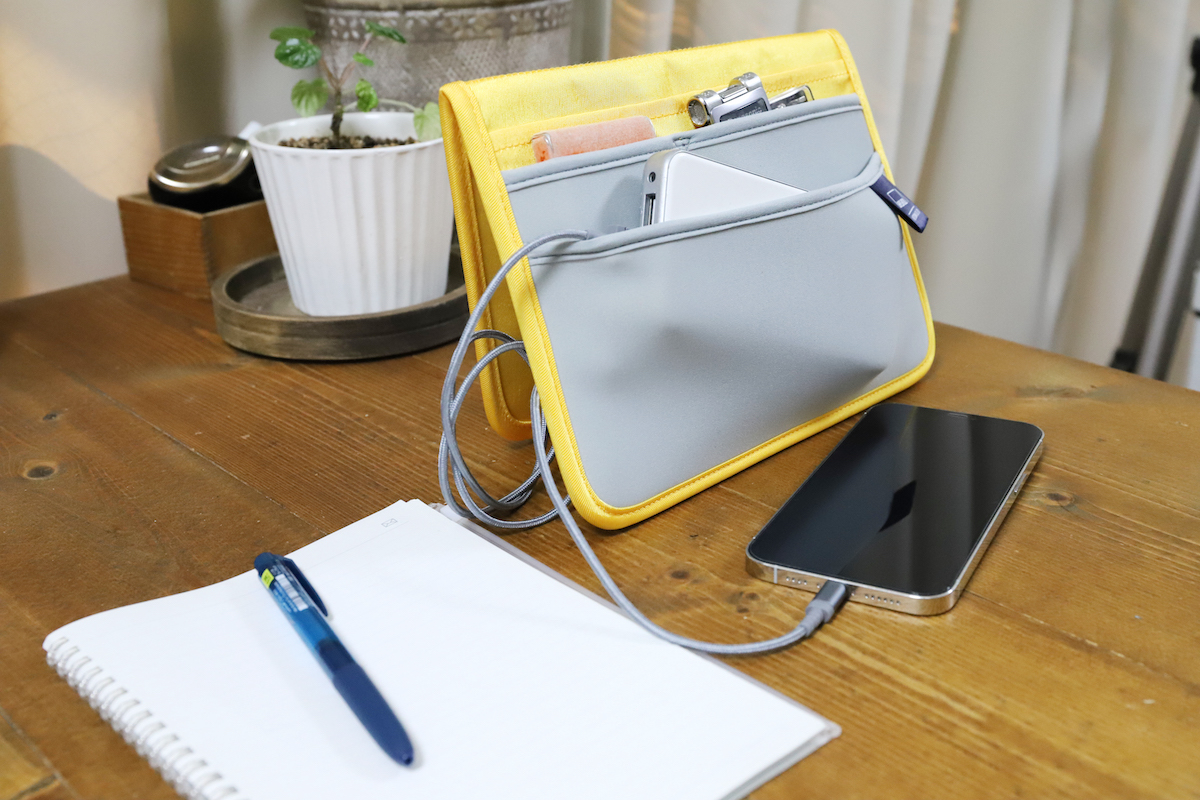

アイデア2.調理用バットはおぼんの代わりにもなる

普段は料理の下ごしらえや、網と組み合わせて揚げ物の油切りに使う調理用のバット。少し大きめのサイズを選べば、おぼん代わりに使えます。

「コップやお菓子を運びたいときに便利で、とくにステンレス製のバットなら、カフェのようなスタイリッシュな雰囲気になりますよ。ガラスのコップとの相性も良く、おしゃれに使えます」

アイデア3.食器やカトラリーを調理器具としても活用

菜箸やボウルなどの調理器具は、食器やカトラリーでも代用することができます。

「汁椀とお箸で卵を溶いたり、耐熱皿をボウル代わりに使ったり、使い道はさまざま。調理に使ったあとは、サッと洗ってそのまま食器として使えるので、食後の洗い物が減り、家事の時短にもつながります」

アイデア4.パンを焼くのは魚焼きグリルでOK

ガスコンロに備え付けられた魚焼きグリルを、文字通り魚を焼くためだけに使っている人は多いでしょう。実は、ほかの食材を焼くのにも使えるんだとか。

「パンを入れれば、トースターとしても使えます。1分ほどの加熱で、外はサクサク、中はふわふわのトーストが完成しますよ。同様に、ピザやおもちを焼くときにも使えます」

大切なのは、ものと向き合い

必要かどうかをじっくり見極めること

ここまで、整理収納のポイントや活用術を見てきましたが、片付けを無理なく続けていくためには、どのようなことを心がければよいのでしょう。松尾さんは、「段階を踏んで少しずつ整理していくことが、習慣づけにつながる」と話します。

「整理収納もダイエットと同じ。一気にやろうとすると、リバウンドしやすくなります。また、一気に片づけた結果、思い切って捨てたけど『やっぱり必要だった』と買い直してしまい、結局いつまでも片付かない……なんてことにもなりかねません。

そうならないためには、時間がかかってもいいので、本当に必要なものとそうでないものをじっくり見極めながら、片づけていくことです」

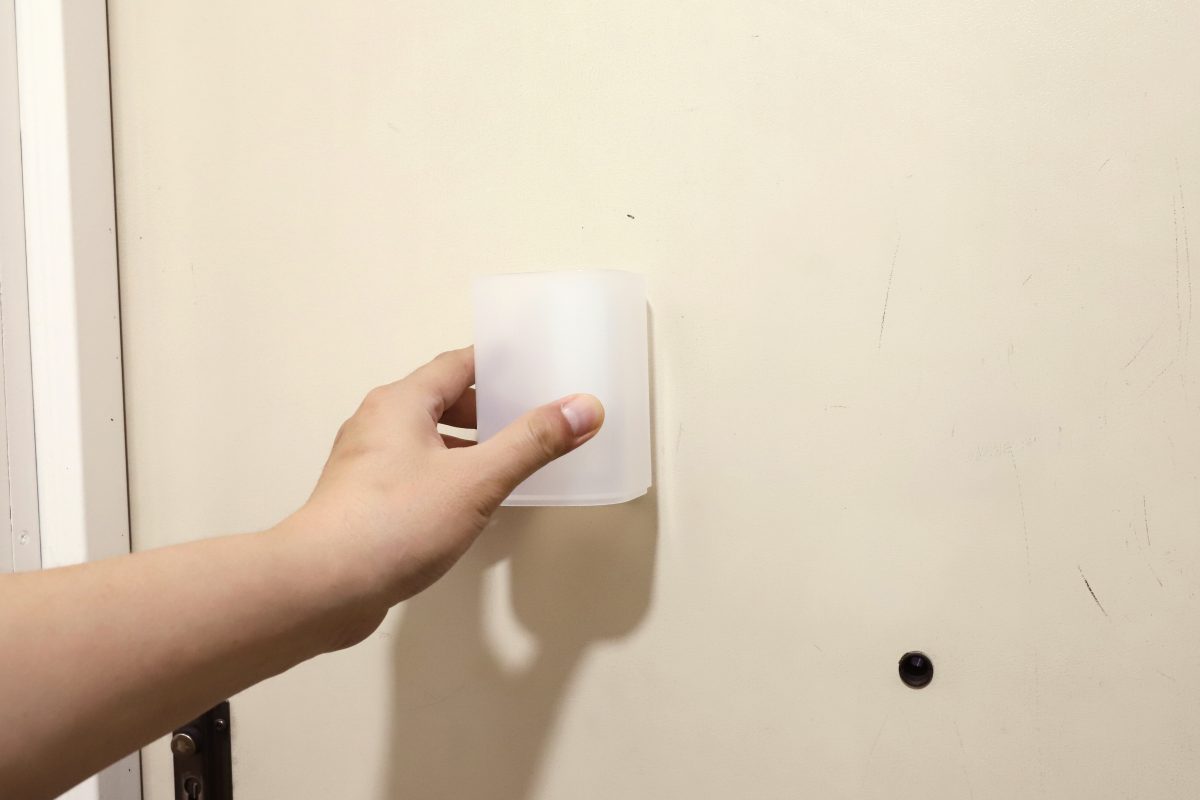

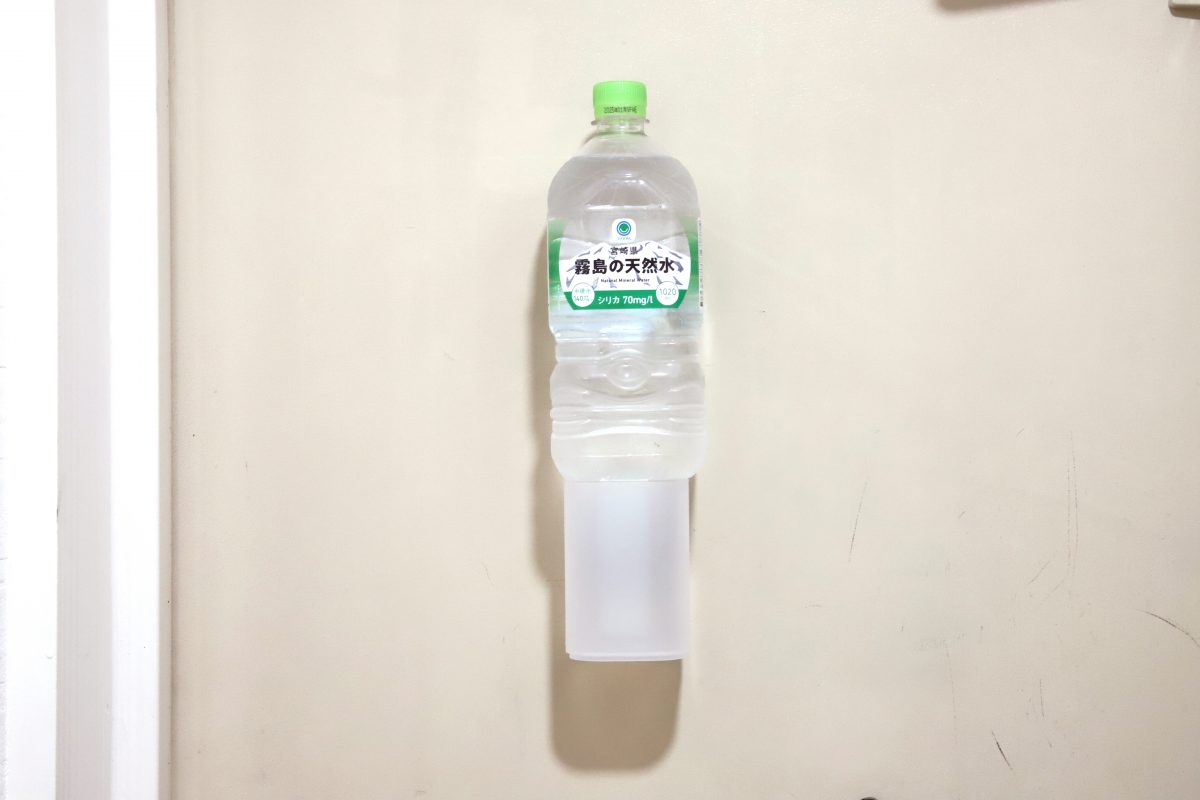

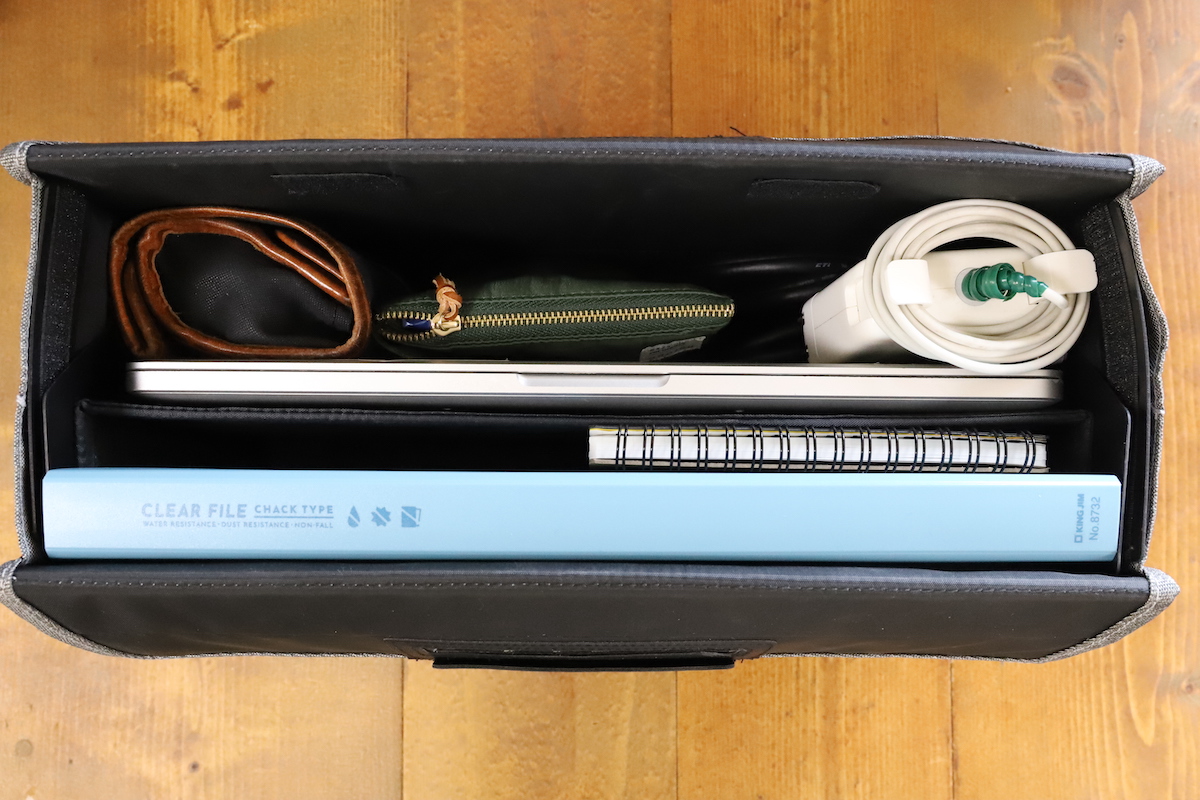

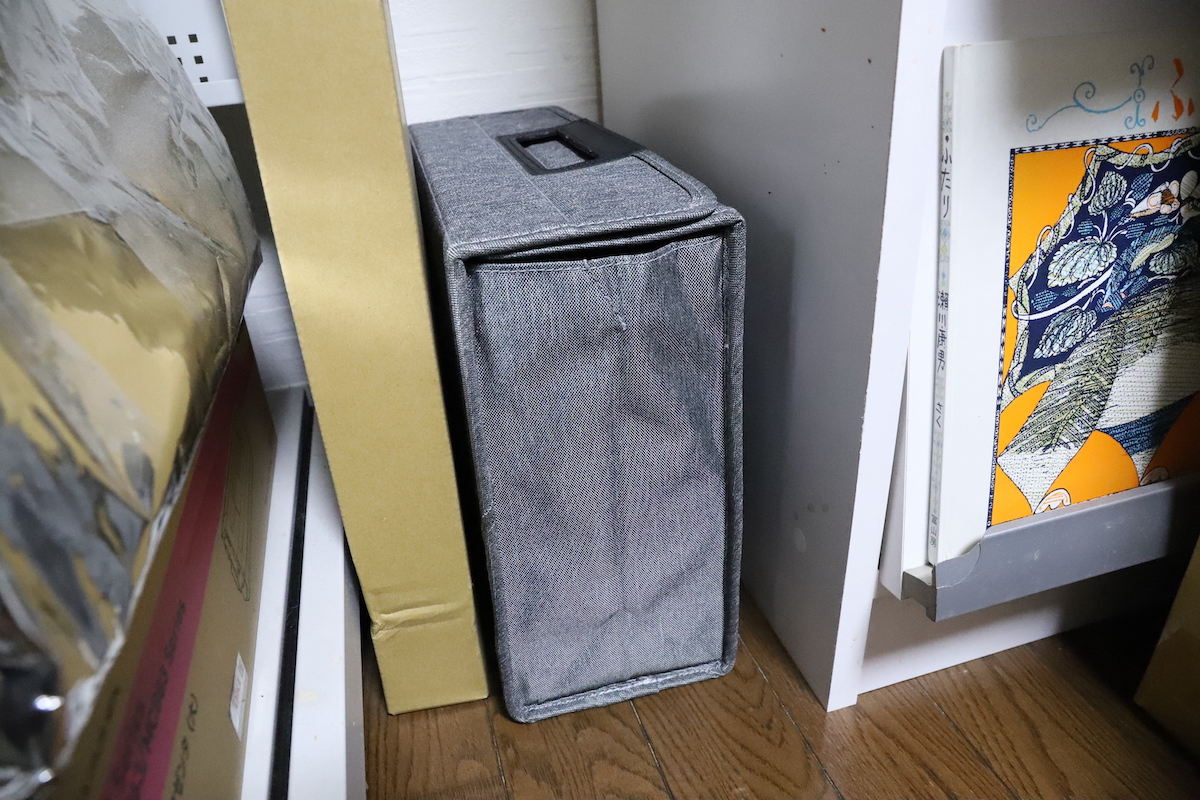

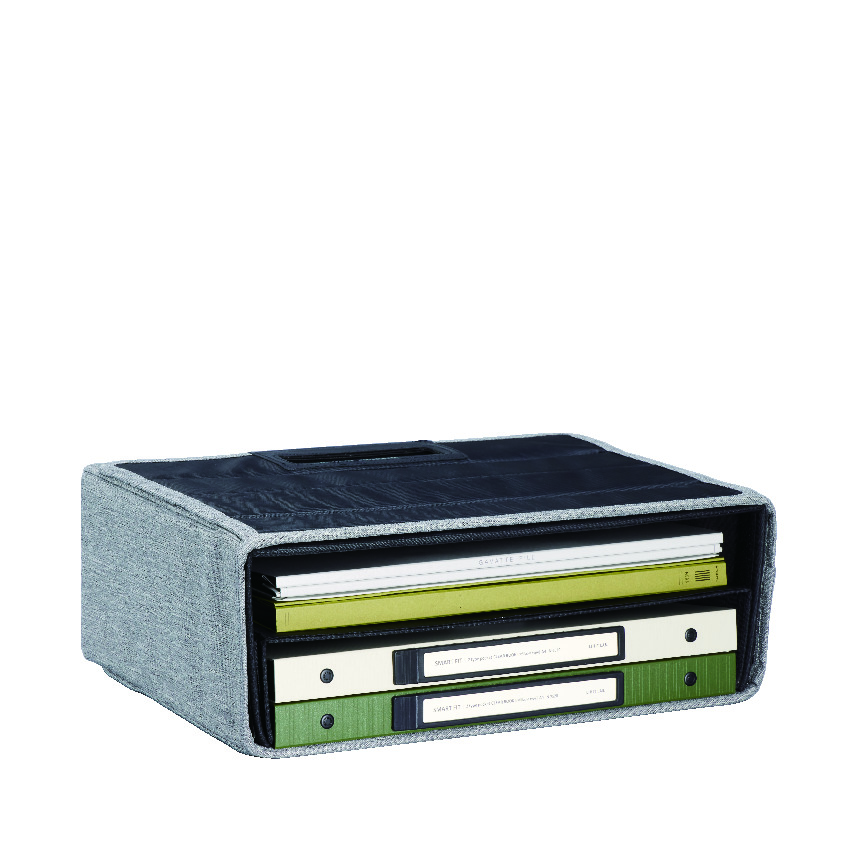

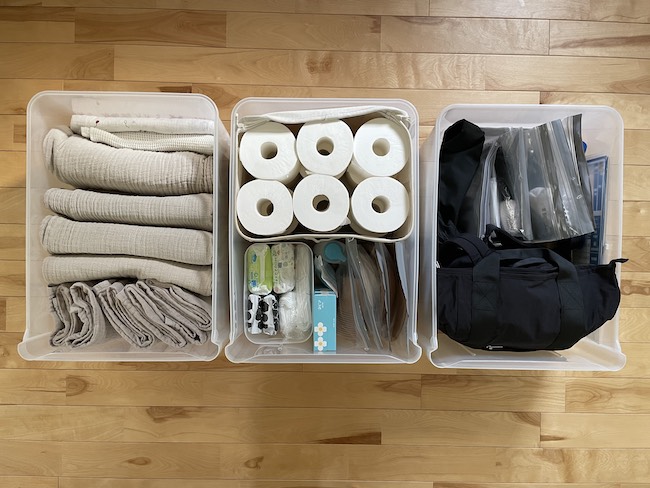

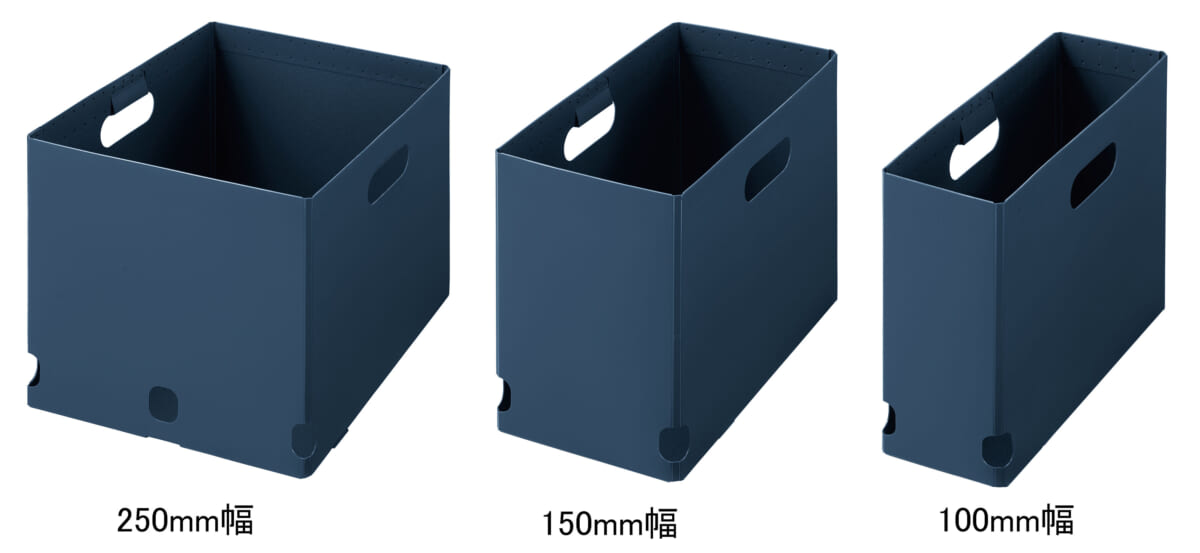

さらに、判断に迷ったときは「保留ボックス」を作ってみるのもおすすめとのこと。

「“いる・いらない”の判断がすぐにできない場合は、3~6カ月ほどの期限を設けて、保留ボックスに入れておきましょう。期限がきて箱を開けたときに、なくても困らなかったと思うのか、やはり思い出として手元に残したいと思うのか。そのときの自分に問い直してみてください」

最後に、「ものを減らしたいけれど手放す勇気が出ない」という人に向けて、アドバイスをいただきました。

「片付けを、自分が心から“好き”と思えるものを見つけるためのものと捉えましょう。ものであふれた雑多な空間では、本当に必要なもの、大切にしたいものが埋もれてしまい、見つけ出しにくくなります。

だからこそ、不要なものを一つずつ取りのぞいていく作業が必要。そうすれば、自然と部屋のなかから答えを見つけ出すことができます。もちろん、部屋にあるものの数だけ時間はかかりますが、急ぐ必要はありません。一つひとつと丁寧に向き合うことで、心のなかも少しずつ整理されていくはずですよ」

Profile

整理収納アドバイザー / 松尾真菜

神奈川県在住。約10年間、無印良品の販売員として勤務。「毎日の家事を少しでもラクに」をモットーに、ミニマリストの視点からオンラインや訪問によるお片付けサポートを行っている。整理収納アドバイザー1級のほか、住宅収納スペシャリスト、整理収納教育士、リビングスタイリストなど、関連資格も保有する。

HP

Instagram