海苔は、水温が下がる11月下旬から4月初旬までが旬。初摘みは少々高値ですが、縁起物でもあります。この一年でもっともおいしい時期の海苔を使って作りたいのが、海苔弁。かつては日の丸弁当と並ぶ“手抜き弁当”の代表格でしたが、最近は海の幸や山の幸をふんだんに盛り込んだ、豪華な海苔弁が人気。専門店も続々とオープンしています。

このトレンドの“ごちそう海苔弁”を、自宅で手作りしてみましょう。フライパン1つで調理するワンパンレシピと、作り置き食材で時短しながら、自分好みに作るには? 日本料理店で修行を積み、数々のお弁当に腕を振るってきた日本料理人のジョージさんに、初心者でも簡単に取り組めるごちそう海苔弁の作り方を教えていただきました。

なぜ定番人気?

海苔弁の歴史と魅力

お財布にやさしいコンビニの300円台からデパ地下の2000円近いものまで、多様化する海苔弁。根強い人気の海苔弁は、そもそもいつ頃から登場したのでしょうか?

「ごはんの上に敷いた海苔の上に、白身魚のフライや、ちくわの磯部揚げ、きんぴらごぼう……という王道スタイルは、1970年代に大手お弁当チェーン店が販売したのが始まりです。一方、海苔とおかかの関係はもっと古く、江戸時代には板海苔が発明され、ごはんに鰹節をのせた“ねこまんま”が、庶民の間に広まっていきました。また漁師町では、おかか醤油を具にしてごはんと海苔で巻いた細巻きのような携帯食(お弁当)が食べられており、おかかと海苔は手に入りやすかったこともあって、日本人にとってお馴染みの味となっていったのです。

そんな親しみのあるおいしさだからこそ、手軽で庶民的な海苔弁から贅をつくした高級海苔弁まで、時代とともにバラエティに富み、ブームになっていったのだと思います」(日本料理人・ジョージさん、以下同)

風味豊かに!

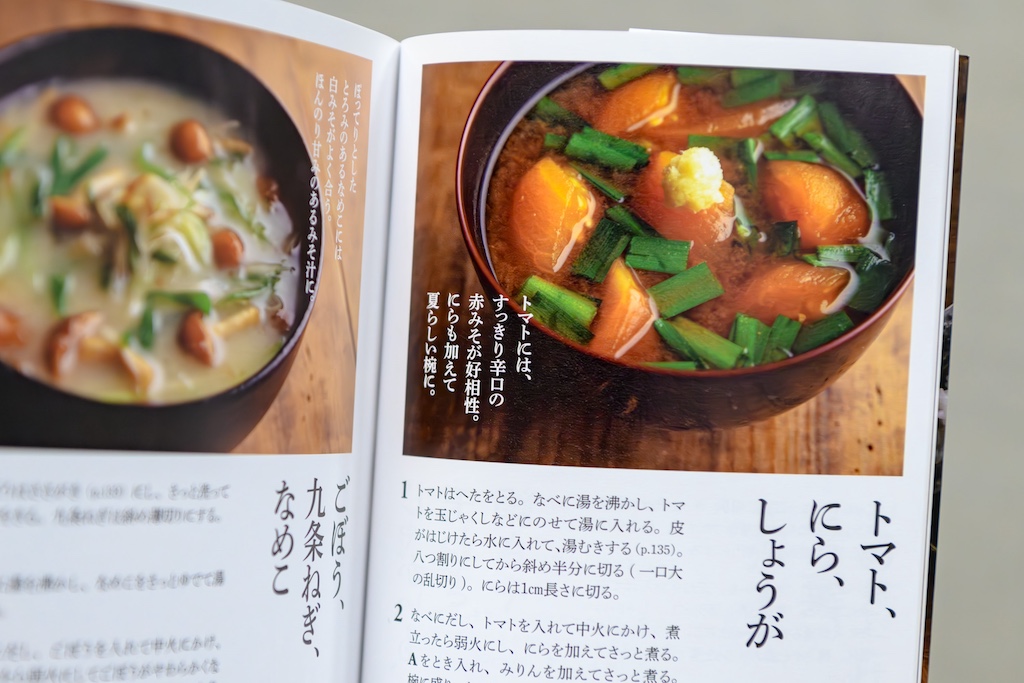

海苔の旨み成分を引き出すあぶり方

「初摘み」と言われる11〜12月に採取された海苔は、通常出回っている海苔よりも柔らかく、味も良いとされています。おいしい海苔弁に欠かせない、海苔の扱い方とは?

「私が住んでいた宮城県は海苔の養殖が盛んで、旬の時期になると母が、海苔を3枚も挟んだ豪華な海苔弁を作ってくれたものです。お弁当を開けた瞬間、海苔の香りがふんわり広がって食欲がそそられたことは懐かしい思い出ですね。

この香りやおいしさを引き出すには、海苔を火であぶることが大切。熱を加えるとタンパク質が熱変性し、組織全体が収縮、旨みもより感じやすくなるのです」

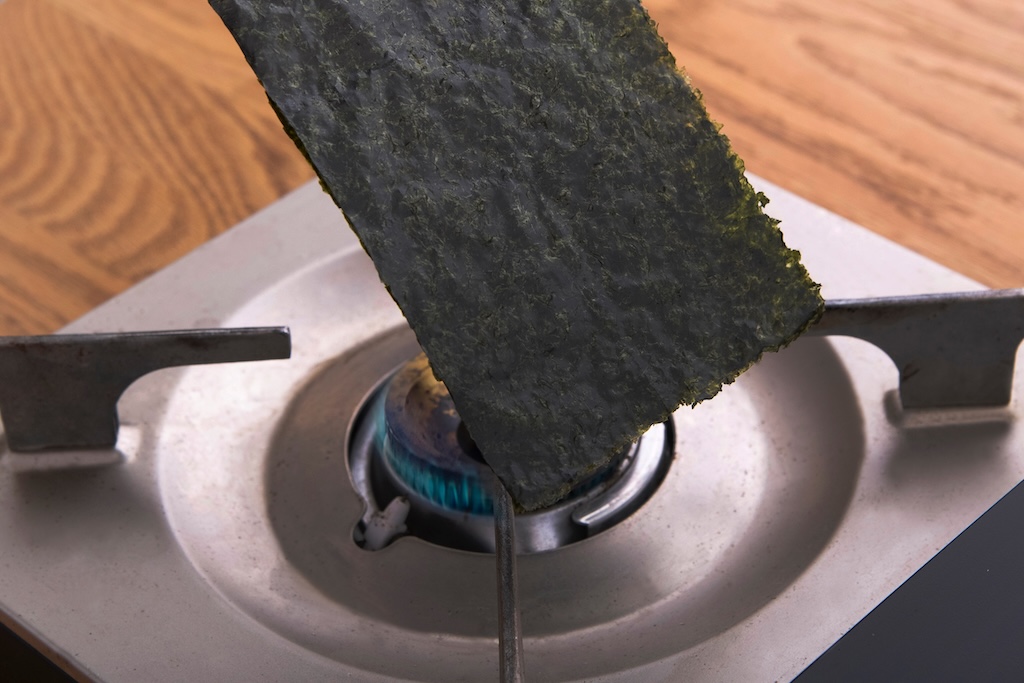

【海苔のあぶり方】

「直火に直接海苔が当たるよう、海苔を五徳(ごとく)に滑らせながら右から左に三往復ほどあぶります。持ち手を逆にして、反対側も同様に3往復することを忘れずに。このあぶった海苔を、粗熱がとれたごはんにのせると、ごはんに残った水分が海苔の旨み成分を引き出します。

ごはんが温まったまま蓋をしてしまうと腐敗の原因になるので、蓋をするときは、おかずもごはんもしっかりと冷ましましょう」

醤油や塩は不要!

風味豊かな「基本の海苔弁」の作り方

「鰹節の旨みと塩みを利用してやさしく味付けした、風味豊かな海苔弁です。海苔には、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸と、異なる3つもの旨み成分が含まれているため、強い旨みを持っています。そのため、醤油をつける必要はありません。その分、鰹節はたっぷりとのせましょう」

【材料(1人分)】

・ごはん……1人前

・鰹節……1g

・海苔……適量

【作り方】

1.ごはんを、お弁当の7割ほど敷き詰める。

「ごはんの水分を海苔と鰹節に吸わせたいので、ごはんを完全に冷ます必要はありません。ごはんはギュウギュウに詰めず、ふんわりとよそいましょう」

2.鰹節をのせる。

「ごはんに味付けはしないので、鰹節はごはんが隠れるぐらいたっぷりとのせましょう」

3.おかずをのせるスペースを確保し、さらにごはんを盛る。海苔をお弁当に合わせて切ってのせる。

「海苔を切るときははさみを利用しましょう。お弁当におかずを納めるため、おかずをのせるスペースには、海苔を敷きません」

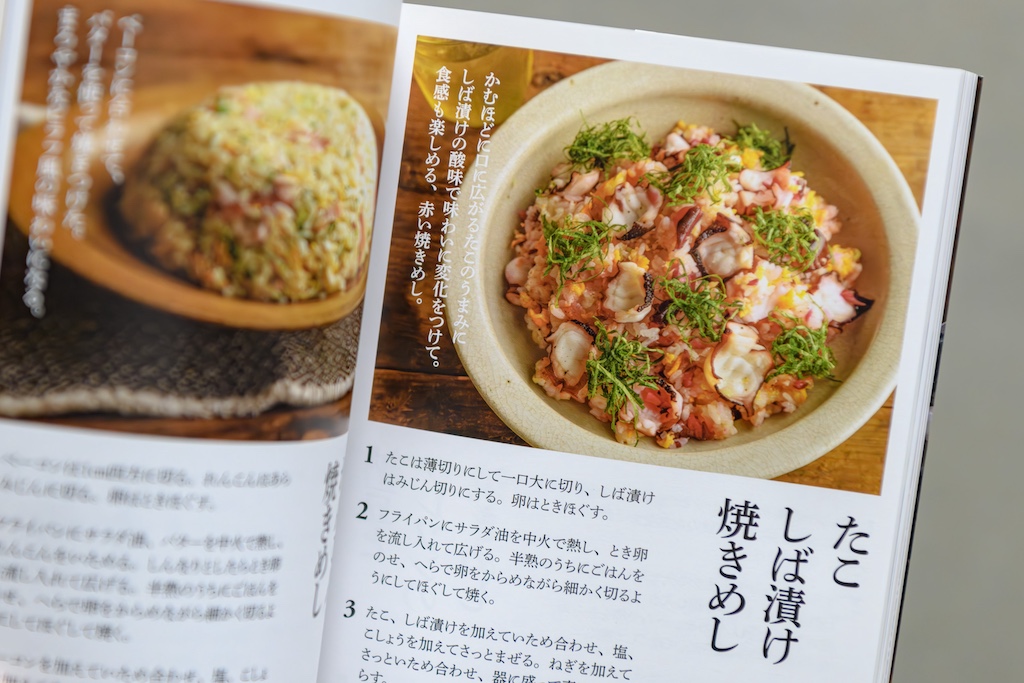

そぼろに、混ぜごはん、ごはんの味付けも工夫次第な「ごちそう海苔弁」

海苔弁の基本ルールを学んだところで、続いていよいよごちそう海苔弁のレシピを教えていただきましょう。海苔の下のごはんに、そぼろや混ぜごはんを忍ばせるなど、うれしい組み合わせを考えます。ごはんを薄く敷き海苔を重ねて、海苔ごはんを2段や3段にするのもいいですね。楽しんで盛り付けましょう。

メインの鮭をダイナミックに盛り付ける「鮭海苔弁」

「塩漬けの鮭は、焼くだけでお弁当のメインに。サーモンピンクの色合いもきれいで、海苔との相性も抜群です。海苔弁の上にのせたのは、どれもフライパン1つでできるおかず。より時短するなら、保存の効くにんじんの金平や菜の花など葉物の塩ゆでは、前もって作り置きしておくといいでしょう」

【材料(1人分)】

・基本海苔弁

(ごはん……1人分、鰹節……1g、海苔……適量)

〈お弁当のおかず〉

・焼き鮭

(鮭……1/2切れ)

・にんじんのきんぴら

(にんじん……30g、ごま油……小さじ1/2、みりん……小さじ1/2、醤油……小さじ1/2)

・菜の花の塩茹で

(菜の花……2本、茹でるための塩……適量)

・海老真丈(しんじょう)

(海老……5本、玉ねぎ……1/4個、卵黄……1/2個、マヨネーズ……2g、片栗粉……2g)

・卵焼き

(卵……1個、みりん……小さじ1、濃口醤油……小さじ1)

【おかずの作り方】

1.菜の花は、フライパンで塩茹でし、3cm幅に切る。にんじんを千切りにする。卵にみりん、濃口醤油を入れ、混ぜる。

2.海老真丈の玉ねぎをみじん切りし、フライパンで炒め、粗熱をとる。むき海老の水気を押さえ、ぶつ切りにする。玉ねぎ、卵黄、マヨネーズを加え、3cmの丸型に成型し、両面に片栗粉をまぶす。

3.フライパンを中火で熱し、温まったら、鮭、海老真丈を入れて焼く。空いたスペースにごま油を引き、にんじんを入れ炒める。みりん、濃口醤油を入れ炒め、仕上げにマヨネーズを入れ和える。すべてのおかずをバットに取り出し、冷ましておく。

・ワンパン調理のポイント

「フライパンであらかじめ菜の花を茹で、鮭、海老真丈、にんじんのきんぴらを同時に調理します。鮭と海老真丈は焼くだけなので、調理は簡単。2つの具材を焼いている間に、にんじんを炒め、みりんと醤油で炒めます。きんぴらの隠し味にマヨネーズを入れることで、冷めてもおいしいお弁当に合うマイルドな味わいのおかずになります」

4.フライパンは洗わず、中火で温める。(1)の卵を、傾けたフライパンのくぼみに縦長になるように流しこみ、小さな卵焼きを作る。

「卵1個でも、卵焼きは作れます。フライパンのくぼみを利用すると、お弁当にちょうどいい薄さとサイズの卵焼きが焼けます」

【盛り付け方】

1.海苔が敷かれていないスペースの鰹節を隠すように、にんじんのきんぴら、卵焼きを置く。卵焼きを縦に重ねて置いたら、海老真丈はあえて横に重ねて置き、間に菜の花を立てて置く。

2.真ん中に鮭を置く。

「お弁当に入れるおかずを考えるときに、まず大切なのは色合いです。赤・黄・緑の色を意識すると、苔の黒地に色が映え、華やかで食欲をそそるお弁当を作ることができます。また、彩りを豊かにすることで、自然と栄養バランスも整います。

海苔が敷いてあるため、副菜はきんぴらやごま和えなど、汁気の少ないおかずがおすすめです」

【豆知識】お弁当のおかずは3cm

「お弁当のおかずのサイズは、3cmをひとつの目安にすると、盛り付けしやすく、食べやすいお弁当になります。日本には1寸=3cmというサイズがあります。日本料理ではその1寸を、おちょぼ口の人でも一口で食べられるサイズとして利用してきました。お弁当の盛り付けの際も、バランスよくきれいに盛れるサイズでもあります」

肉がメインで食べ応えたっぷりな「そぼろとチキンソテーの海苔弁」

「しっかり食べたいときにおすすめの、鶏そぼろを海苔の下に敷いたお弁当です。ごま油とみりん、醤油で炒めた甘じょっぱい鶏そぼろが、海苔とよく合います。鶏のソテーは、塩とこしょうを強めに振り、しっかりと味付けをしましょう」

【材料(1人分)】

そぼろ海苔弁

・ごはん……1人分

・鶏そぼろ

(鶏ひき肉……50g、ごま油……小さじ1、酒……大さじ1、みりん……大さじ2、濃口醤油……2)

・海苔……適量

〈お弁当のおかず〉

・鶏モモ肉のソテー

(鶏モモ肉……1/3枚=約100g、塩・こしょう……適量)

・エリンギのソテー

(エリンギ……1/2本)

・にんじんのきんぴら(にんじん……30g、ごま油……小さじ1/2、みりん……小さじ1/2、しょうゆ……小さじ1/2)

・菜の花の塩茹で

(菜の花……2本)

・卵焼き

【おかずの作り方】

・鶏そぼろ……熱したフライパンにごま油を引き、鶏ひき肉を入れ炒める。全体に火が入ったら、酒、みりん、濃口醤油を入れ煮詰める。

・鶏モモ肉のソテー……両面に塩こしょうをして、熱したフライパンに皮目を下にして焼く。おいしそうな焼き色が付いたら、ひっくり返し蓋をして1分焼き、火を消してガス台の上に10~15分置いておく。時間が経ったら一口サイズに切る。

・エリンギのソテー……エリンギを1口サイズ(3cm)に切ったら、鶏肉の肉汁で焼く。

【盛り付け方】

1.粗熱が取れたごはんを、お弁当箱に7割程度敷きつめる。

2.鶏そぼろを敷き詰める。

3.おかずのスペースを確保し、海苔をお弁当に合わせて切ってのせ、おかずスペースに、にんじんの金平をのせる。

「にんじんを広げてのせることで、おかずの合間からオレンジ色が見え、華やかに」

4.卵焼きは横に、エリンギは縦に、鶏モモ肉のソテーは斜めに、菜の花は立てて盛り付ける。

「メインの鶏肉を手前においしそうに盛り付けるため、その他のおかずを奥から詰めていきます。おかずをのせる方向を、横や縦、斜めと変化を付けると立体的になりおいしく見えます。エリンギに味付けは必要ありません。鶏肉を焼いて残った肉汁で焼くことで、旨みを吸ったつややかなソテーになります」

豆腐と野菜のヘルシーおかず「大葉とごまの海苔弁」

「海苔の下に隠れたごはんを、緑の映える大葉とごまの混ぜごはんにしました。箸でごはんをすくった時に見える大葉の緑色が、海苔弁を鮮やかに彩ります。冷めてもおいしい混ぜごはんです 」

【材料(1人分)】

・大葉とごまの混ぜごはん

(ごはん……1人前、大葉……3枚、ごま……2g)

・海苔……適量

〈お弁当のおかず〉

・豆腐と刻み野菜の真丈

(豆腐……100g、にんじん……10g、大葉……2枚、卵白……10g、片栗粉……5g、みりん……大さじ1、濃口醤油……大さじ1)

※刻み野菜は、あるもの何でもOK。今回は、お弁当の残りの野菜を使用

・なすの照り焼きナス

(なす……1/2本、万能ねぎ……少々、みりん……大さじ1、濃口醤油……小さじ2)

・ミニトマト出汁漬け

(ミニトマト……2個、八方だし(みりんや白だしで代用可能)……少々)

・にんじんのきんぴら

(にんじん……30g、ごま油……小さじ1/2、みりん……小さじ1/2、醤油……小さじ1/2)

・菜の花の塩茹で

(菜の花……2本)

【おかずの作り方】

・豆腐と刻み野菜の真丈……木綿豆腐を電子レンジで温めて、水抜きをする。刻んだにんじん、大葉と卵白、片栗粉をしっかり混ぜ合わせ、3cmの丸型に成型する。熱したフライパンにごま油を引いて焼き、焼き色が付いたらひっくり返す。両面に焼き色が付いたら、みりん、濃口醤油を入れて、絡ませる。

・なすの照り焼きナス……ナスを厚さ2cmの輪切りにする。あく抜きの為に、水に30秒ほど浸ける。熱したフライパンに油を引き、ナスを焼く。しんなりしてきたらひっくり返す。両面がしんなりしたら、みりん、濃口醤油を入れて絡ませる。仕上げに、小口切りの小ねぎを和える。

・ミニトマト出汁漬け……ミニトマトを湯むきして、八方出汁(めんつゆや白だしも可)に漬ける。

【盛り付け方】

1. 刻んだ大葉とごまのごはんの3割ほどをお弁当箱の1/2の高さまで、残りを9割ほどの高さまで盛り付け、ごはんに段をつける。上の段のごはんが隠れるように海苔をのせる。

「おかずを立てたり、敷いたり高低差をつけるとおかずが立体的に見えおいしく見えます。お弁当箱が小さい場合には、高低差をだすためにも、ごはんにくぼみを作るとよいでしょう。大葉は、ごはんの熱で緑がより鮮やかに、爽やかな混ぜごはんになります 」

2.すべてのおかずが見えるよう、にんじんをクッションにし、なすの照り焼き、豆腐と刻み野菜の真丈、トマトの出汁漬けを斜めに立てながら、同じ方向に盛り付ける。

「真丈とは、日本料理で、白身魚や豆腐、海老などの具材に卵やみりんなどを加えて丸型にし、蒸したり焼いたりしたもののことです。ひき肉、豆腐、海老などさまざまな食材から作れますし、サイズも自由自在。お弁当にぴったりなおかずです」

5.全体の彩りを考えながら、菜の花を立てて盛り付ける。

「それぞれのおかずが見えるよう、右から順に左へ少しづつずらして重ねてました。おかずを同じ方向で盛り付けた場合、最後に添える菜の花は、差し込む方向を変えるとバランスよく仕上がります」

「盛り付けは悩まず、インスピレーションも大切です。正解はありません」とジョージさん。蓋を開けた瞬間に広がる海苔の香りと、海苔弁と相性抜群のおかずは、ごほうびランチそのものです。箸をすすめるごとに楽しみが広がる海苔弁に、ぜひチャレンジしてみてください。

Profile

日本料理人 / ジョージ

日本最大級の出張シェフサービス「シェアダイン」で、日本料理を提供する日本料理のシェフ。お客様から約1000もの高評価をいただく人気シェフでもある。懐石料理、割烹、ミシュラン星付き店にて、技術を研鑽。日本料理を継承し、おいしさを広める活動を行っている。得意料理は、日本料理、あんこ料理。

シェアダイン HP