サッカーW杯を20年ぶりに優勝を果たしたフランス。街は最近までサッカー一色でしたが、実は別のイベントも大盛り上がりしていました。毎年7月14日は、フランス革命記念日(通称パリ祭)で祝日です。その革命記念日前夜の恒例行事となっているのが、消防士主催のダンスパーティー「バル・デ・ポンピエ」。国内の各都市村、各地域の消防署が一般開放され、朝方まで音楽とダンスで盛り上がります。日本の消防署ではあまり考えられないようなことですよね。「このイベントはどのようにして始まったのか ? フランス人にとって消防士とは一体どういう存在なのか? 本稿では、これらの疑問を読み解いていきます。

「バル・デ・ポンピエ」とフランスの消防士

日本で「パリ祭」として知られるフランス革命記念日の当日は、朝からパリのシャンゼリゼ通りで軍事パレードが行われ、夜はフランス各都市で花火が上がります。この革命記念日の前夜祭として知られるイベントが、フランス各都市の消防署主催で行われるダンスパーティー「バル・デ・ポンピエ(Bal des Pompiers)」。

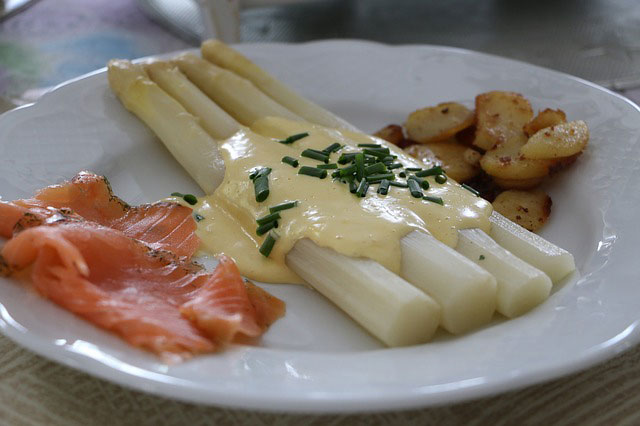

基本的に「バル・デ・ポンピエ」は入場料を定めておらず、心づけを寄付するという形をとっていますが、なかには、ドリンク券が付いた有料チケットを販売しているところもあります。DJ、コンサート、消防士によるステージ上の出し物、一緒に記念撮影ができるサービスなど、内容は盛りだくさん。夜も更けたころから明け方まで宴は続きます。お祭り気分が味わえる簡単な飲食の屋台も出ますが、屋台でサービスをするのも消防士たちです。

現在、フランスには24万6800人の消防士がいます。しかし、全員の雇用形態は同じではありません。消防士は大きく3つのカテゴリに分けられます。まず、「フランス陸軍に属するパリの消防士」「海軍に属する南仏マルセイユの消防士」という軍人として従事する人たち(消防士全体の5%)。次にフランス各都市にいる職業消防士(同16%)。そして他の職業に就きながら、必要時に出動する「ボランティア消防士」(同79%)の人たち。実はこの「ボランティア消防士」の割合が全体の8割近くを占めているのです(カッコ内の数字はフランスの消防庁調べ)。

ただし、ボランティアと言っても無報酬ではなく、役職によって違うものの時給7.66〜11.52ユーロ(約1000円から1500円)までの報酬を得ています(2017年6月時点)。しかも、ボランティア消防士として活躍するためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。

必要な条件に含まれるのは、16歳から60歳までの健康な男女であること、3年間に30日間の研修を受けなければならないこと、また一月平均6回は出動準備が整えられること。仕事は火災処理に限らず、人命救助なども行います。日本だと救急隊員や自衛隊が行うようなこともフランスでは消防隊員が請け負っているのです。

なぜ消防署でダンスパーティーが開催されるように?

バル・デ・ポンピエはサクレクール寺院で有名なパリ18区のモンマルトル地区で1937年に始まりました。7月14日の革命記念日に行われる軍事パレードには、軍に所属する消防隊員の行進も含まれています。当時、隊員たちがこのパレードを終えて消防署へ帰ってくる際に、少数のグループが「追っかけ」として署まで付いてくることがありました。これを見た消防隊員が、一般の人にも消防署を開放する日を設けるよう上司にかけ合ったことが「バル・デ・ポンピエ」の始まりとされています(フランス国防省のサイトより)。

歴史家の見解には、もう一説あります。革命記念日には町のいたるところでダンスパーティーが開催されますが、消防士はこの日のダンスパーティーに参加することが禁止されていました。これは、いざというときにいつでも出動できるよう体制を整えておくため。こうした規則のなかで、消防士たちはそれぞれのパートナーを署まで招待するようになり、徐々に自分たちでパーティーを主催する流れになったとも伝えられています。

消防士は子どもたちの憧れ、市民に頼りにされる存在

事故や災害が起これば即座に駆けつけ救助にあたる消防士は、子どもたちにとって正義の味方であり、憧れの的なのです。このことは、消防士全体の8割がボランティアであるという数字を見てもお分かりいただけるでしょう。小さいころからの夢を別の職業に就きながらボランティアという形で叶えている人たちがいるということなのです。

また、将来消防士になることを希望している中学・高校生を対象に水曜の午後や土曜日など、授業のない日を利用して行われる「若い消防士養成コース」もあり、優秀な消防士を若いうちから育成したいという国の意図も読み取れます。

フランスの一般市民にとって、消防士はとても身近な存在です。毎年、年末になると消防士は市民の自宅を訪問しカレンダー(上の写真)を売りに来ますが、このカレンダーには値段がなく、日頃の活動に感謝の気持ちを込めた心づけを渡すことになっています。心づけは5~10ユーロ(約650〜1300円)など、キリのいい金額を渡すのが一般的。

このように日本とは違うイメージを持つフランスの消防士ですが、バル・デ・ポンピエは消防士をより身近に感じられるお祭りであり、一般市民にとっては感謝を込めた意味合いも含まれているのかもしれません。

」と「TapAloud」を使うと、平均1~2時間でこのタイピング方法を習得することができるそうです(現在はアルファベットのみの対応)。

」と「TapAloud」を使うと、平均1~2時間でこのタイピング方法を習得することができるそうです(現在はアルファベットのみの対応)。

(@cameo)

(@cameo)