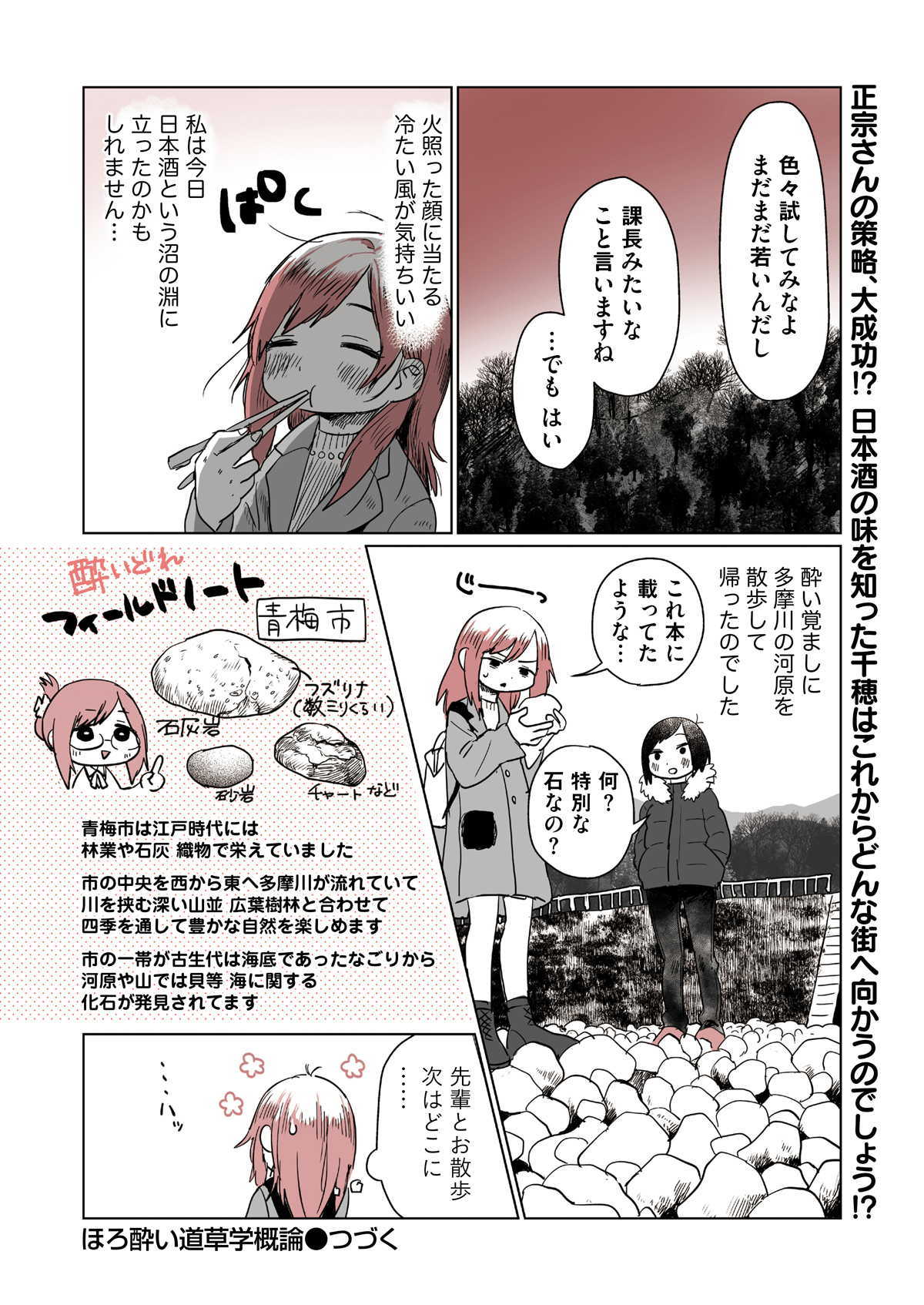

「SAKE COMPETITION(サケコンペティション) 」は、市販酒を対象とした世界最大規模の日本酒コンペ。2012年からスタートし、今年で7回目。日本酒の総出品数は約455蔵から1772点を数え、 前回の記録1730点を更新。事実上の「世界一の日本酒」を決める大会となっています。審査される部門は、純米大吟醸部門、純米吟醸部門、純米酒部門、吟醸部門、Super Premium部門(※)、発泡清酒部門、ラベルデザイン部門に、新設された「海外出品酒部門」を加えた合計8部門。

※720mlで税抜1万円以上、1800mlで税抜1万5000円以上のもの

出品酒は、ラベルを隠した完全なブラインドで審査されるのが特徴。技術指導者、有識者、蔵元のなかから選抜された審査員(予審の審査員は37名、決審の審査員は41名、発泡清酒部門の審査員は15名)の採点を集計したものが結果となります。つまり、結果を見れば「プロ中のプロ、数十名が選んだ『絶対に外れのないお酒』がわかる」というわけです。6月11日(月)、その結果がザ・ペニンシュラ東京で行われた表彰式で発表されました。以下で一気に見ていきましょう。

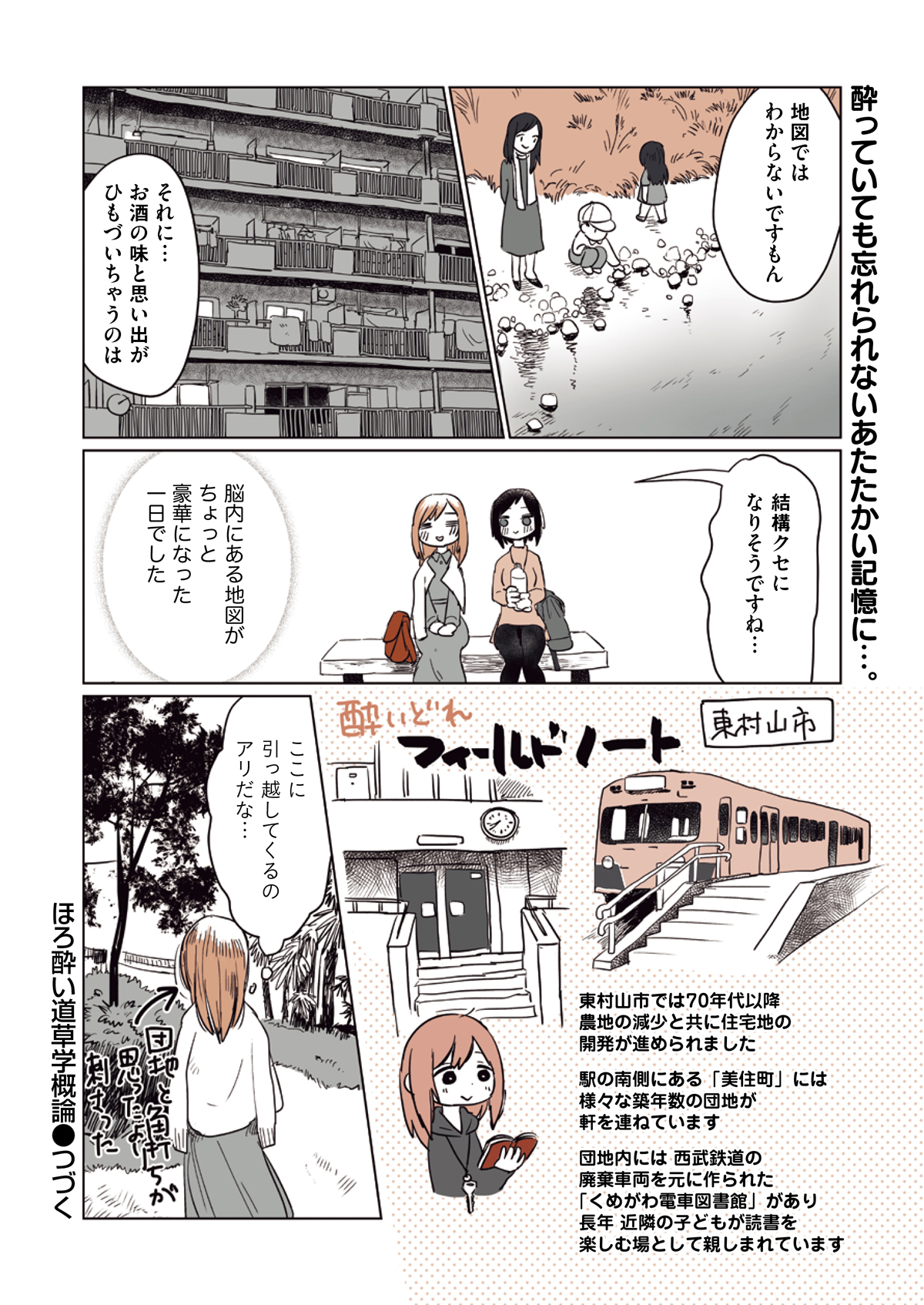

↑審査の様子。出品酒はすべて銀色のフィルムが張られ、銘柄がわからないようになっています

福島・寫楽の地元銘柄がサプライズでトップに!

【純米酒部門】

GOLD 10点/SILVER 36点/予審通過 166点/部門出品数 456点

↑1位を受賞した宮泉銘醸の社長、宮森義弘さん

1位 福島県会津若松市 宮泉銘醸株式会社

2位 宮城県大崎市 株式会社新澤醸造店

3位 宮城県白石市 蔵王酒造株式会社

4位 栃木県さくら市 株式会社せんきん

5位 福島県会津若松市 宮泉銘醸株式会社

6位 京都府京都市 松本酒造株式会社

7位 山口県萩市 株式会社澄川酒造場

8位 滋賀県甲賀市 笑四季酒造株式会社

9位 福島県河沼郡 合資会社廣木酒造本店

飛露喜(ヒロキ) 純米

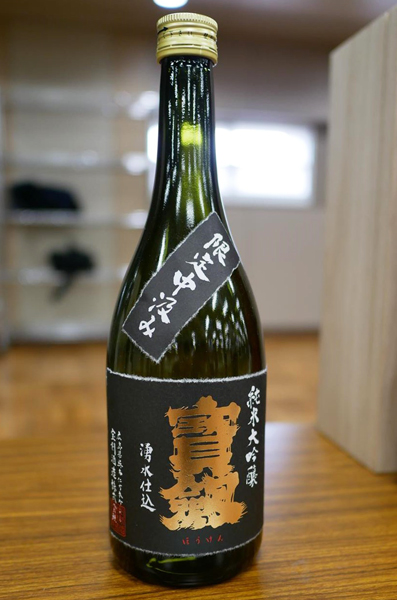

10位 広島県呉市 宝剣酒造株式会社

三重・作の強さが目立ち、山口・東洋美人の健闘も光る

【純米吟醸部門】

GOLD 10点/SILVER 44点/予審通過 178点/部門出品数 534点

1位 三重県鈴鹿市 清水清三郎商店株式会社

2位 山口県萩市 株式会社澄川酒造場

3位 山口県萩市 株式会社澄川酒造場

4位 福島県会津若松市 名倉山酒造株式会社

5位 栃木県宇都宮市 株式会社虎屋本店

6位 高知県香美郡 株式会社アリサワ

7位 岩手県盛岡市 赤武酒造株式会社

8位 三重県鈴鹿市 清水清三郎商店株式会社

9位 山形県鶴岡市 冨士酒造株式会社

10位 岩手県盛岡市 赤武酒造株式会社

岩手を代表する地酒が貫禄を見せ、ここでも作の2本がランクイン

【純米大吟醸部門】

GOLD 10点/SILVER 35点/予審通過 156点/部門出品数 445点

1位 岩手県二戸市 株式会社南部美人

2位 茨城県石岡市 合資会社廣瀬商店

4位 三重県鈴鹿市 清水清三郎商店株式会社

5位 岩手県盛岡市 赤武酒造株式会社

6位 群馬県前橋市 株式会社町田酒造店

7位 茨城県石岡市 府中誉株式会社

8位 栃木県小山市 小林酒造株式会社

9位 茨城県結城市 結城酒造株式会社

10位 愛媛県西条市 石鎚酒造株式会社

昨年より出品を始めた岡山の新星、極聖が1位に

GOLD 10点/SILVER 10点/予審通過 69点/部門出品数 198点

1位 岡山県岡山市 宮下酒造株式会社

2位 兵庫県神戸市 株式会社神戸酒心館

3位 栃木県芳賀郡 株式会社外池酒造店

4位 山口県萩市 株式会社澄川酒造場

5位 京都府京都市 月桂冠株式会社

6位 福島県岩瀬郡 松崎酒造店

7位 栃木県芳賀市 株式会社外池酒造店

8位 宮城県加美郡 株式会社山和酒造店

9位 群馬県前橋市 株式会社町田酒造店

10位 愛媛県西条市 石鎚酒造株式会社

栃木の「変わった蔵」が高級酒部門で栄冠を掴む

【SUPER PREMIUM部門】

GOLD 3点/SILVER 2点/部門出品数 48点

1位 栃木県さくら市 株式会社せんきん

2位 兵庫県神戸市 白鶴酒造株式会社

3位 秋田県潟上市 小玉醸造株式会社

南部美人が昨年に続いて2年連続で受賞

【スパークリング部門】

GOLD 3点/SILVER 5点/部門出品数 74点

1位 岩手県二戸市 株式会社南部美人

2位 広島県廿日市市 中国醸造株式会社

3位 大分県玖珠郡 八鹿酒造株式会社

【総評】

実力のある蔵元の地元銘柄に注目

2014年大会では、「寫樂(しゃらく)」で純米酒部門、純米吟醸部門の1位を獲得し、一躍スターとなった宮泉銘醸。2016年、2017年と10位入賞を逃していましたが、今年は純米部門で1位に返り咲き。しかも、「寫樂」ではなく、やや辛口に仕上げたという地元銘柄「會津宮泉(あいづみやいずみ)」での受賞となり、会場の大きなどよめきを呼びました。なお、吟醸部門3位、7位に入賞した外池酒造店も、首都圏向けの銘柄「望bo:」ではなく、地元銘柄の「燦爛(さんらん)」での入賞です。つまり、実力のある蔵元であれば、どれを飲んでも旨いことを示しており、これをきっかけに実力蔵の地元銘柄に光が当たることになるかもしれません。

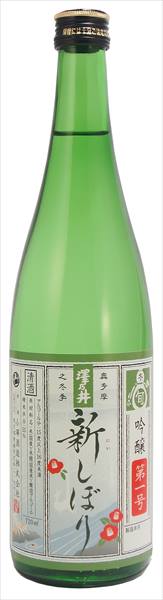

安定感を見せたのが三重県の作と岩手の南部美人

安定感を見せたのは、三重の「作(ざく)」と岩手の「南部美人」。作は昨年、純米の1位、2位の獲得をはじめ、純米吟醸で4位と8位を受賞し、大きな話題となりました。今年も純米吟醸の1位と8位、純米大吟醸の3位と4位に入るなど、抜群の安定感。すでに入手困難になりつつある銘柄ですが、今回の受賞でその流れに拍車がかかりそうです。

↑「作」の蔵元の清水慎一郎さん(左)と内山智広杜氏(右) ※写真は昨年のもの

極聖とAKABUが知名度を上げていく予感

注目の銘柄は、吟醸部門1位の極聖(きわみひじり)。2017年から本コンペに出品を始めたという新参ながら、2017年はSUPER PREMIUM 部門で2位、吟醸部門で8位に入っており、今回は2年目にして吟醸部門のトップに輝くことになりました。受賞した3作は大吟醸あるいは純米大吟醸で、今後も高級酒の名手として注目されていくことでしょう。

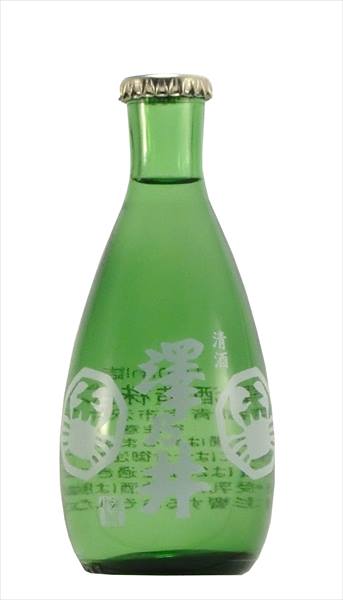

さらに、蔵の実力が問われる純米吟醸部門で、複数受賞した銘柄も注目です。ひとつは、純米部門7位、純米吟醸2位、3位、吟醸部門で4位に輝いた東洋美人。もうひとつは、純米吟醸で7位、10位、純米大吟醸で5位に入ったAKABU(アカブ)です。東洋美人は、地酒ファンの間では押しも押されぬ人気銘柄である一方、AKABUは、20代半ばの杜氏、古舘龍之介さんを筆頭に、若手が中心となって醸す蔵。都内飲食店でも見かけることが多くなっていましたが、今回の複数入賞により、今後、さらに知名度が上がるのは間違いありません。

↑AKABUの純米吟醸

SUPER PREMIUM部門の株式会社せんきんは、他のお酒とはひと味違う、甘酸っぱい濃厚な酸味が特徴の「仙禽(せんきん)」の銘柄で、地酒ファンにはよく知られた蔵元。今回受賞した「醸」は、山田錦、亀ノ尾、雄町という3種類の酒米を贅沢に磨いて使用したといい、どんな味かまったく想像できないのが興味深いところ。

品質競走が激化し、有名銘柄がしのぎを削る時代に

今回の「SAKE COMPETITION 2018」を総じてみると、実力のある蔵元がしっかり受賞したといった印象。「十四代」「磯自慢」「獺祭」「開運」といった有名銘柄のGOLD入賞はありませんでしたが、次点にあたるSILVER部門にはこれらの銘柄がひしめいていて、いかに近年の日本酒レベルが向上したのかがよくわかる結果となっています。さらに、SUPER PREMIUM部門2位の「白鶴」、吟醸部門5位の「月桂冠」が入賞するなど、資本を生かした灘・伏見の銘柄も加わり、さらに品質競走が激化してきた印象。ユーザーとしては選択肢が増えてうれしい限りです。なにはともあれ、プロがお墨付きを与えた銘柄の数々、みなさんもいち早く楽しんでみてください!

その他の部門

【海外出品酒部門】

GOLD 1点/SILVER 2点/部門出品数 17点

SILVER カナダ Ontario Spring Water Sake Company

SILVER カナダ Ontario Spring Water Sake Company

【ラベルデザイン部門】

GOLD 10点/SILVER 6点/部門出品数 152点

1位 兵庫県加西市 富久錦株式会社

2位 山口県阿武町阿武町 阿武の鶴酒造合資会社

3位 佐賀県伊万里市 古伊万里酒造有限会社

4位 福岡県三井郡 株式会社みいの寿

5位 愛知県常滑市 澤田酒造株式会社

6位 新潟県長岡市 越銘醸株式会社

7位 山口県阿武町 阿武の鶴酒造合資会社

8位 茨城県石岡市 府中誉株式会社

9位 福島県東白川郡 株式会社矢澤酒造

10位 新潟県新潟市 峰乃白梅酒造株式会社