塗料メーカーの和信ペイントと塗装用具メーカーのハンディ・クラウンがタッグを組んで、「道の駅・アグリパークゆめすぎと」(埼玉県杉戸町)に設置された大型ウッドデッキやガーデン家具を生まれ変わらせると聞いて、DIY誌「dopa」編集部が密着取材を敢行。その道のプロが行なっている、塗装の基本から知られざるテクニックまでをご紹介する。

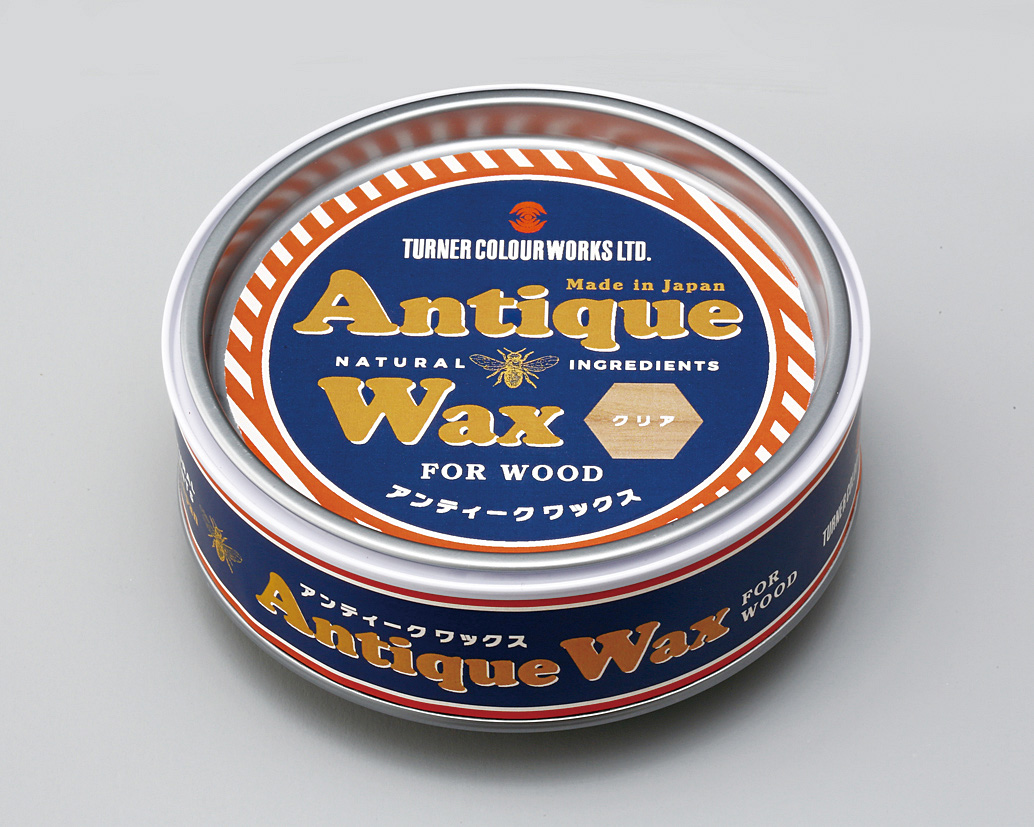

使った塗料はこちら

屋外木部をしっかりガード!「クレオパワー」

ウッドデッキと枕木アプローチに使用した、防腐・防虫・防カビ・防蟻・防藻性能に優れた和信ペイントの木材保護塗料。厳選した薬剤・樹脂・顔料の組み合わせによって、木材を保護することができる。水性タイプなので臭いが少なく安全で、乾燥も早い(20℃で約2時間)のが特徴。カラーはライトオーク、ライトウォルナット、ウォルナット、ブラウン、けやき、クリヤーの6色(3.2㎏は3色のみ)。今回はブラウンを使った。サイズと価格は、0.7㎏ 1480円、1.6㎏ 2580円、3.2㎏ 4480円、14㎏ 10780円(いずれも税込)

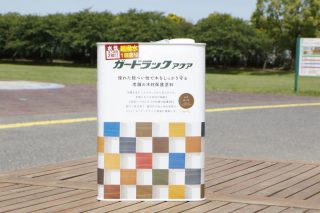

半造膜タイプの木材保護塗料「ガードラックアクア」

フェンスやガーデン家具に使用した。防虫・防腐・防カビ・撥水効果に優れた、鮮やかな色に仕上がる塗料

総勢14名のチームワークに感動!

塗装は総勢14名が2日間にわたって行った。使った塗料「クレオパワー」は、防腐・防虫・防カビ・防蟻・防藻性能も高く、湿気や紫外線などによる劣化の激しい屋外木部に適した塗料。水性塗料で臭いも少なく、安全な塗料として定評がある。下地処理から1度塗り、2度塗りと進むごとに、きれいに生まれ変わっていくデッキと、そのチームワークに感動すら覚えた。プロの技で生まれ変わったデッキは、道の駅に訪れる人たちの憩いの場になること間違いなしだ。

それにしても、和信ペイントとハンディ・クラウンという塗装のプロフェッショナルから教わる知識やテクニックは、目からウロコの連続だった。優れた塗料の性能をしっかりと活かすためにも、読者の皆さんにはご紹介した塗装テクニックをぜひマスターしてほしい。

塗料選びのポイント

造膜タイプ塗料の経年変化に注意!

ペンキのような造膜タイプの塗料を塗ったにも関わらず木部が腐ってしまった、という読者も多いかもしれない。その理由は、塗膜が劣化してできたひびやはがれ、ビスの頭などから水が浸透し、逆に塗膜があるためにその水分が木部から抜けずに腐ってしまうためだ。造膜タイプの塗料にはそのようなケースがあることも留意して塗料をチョイスしたい。

テクニック1

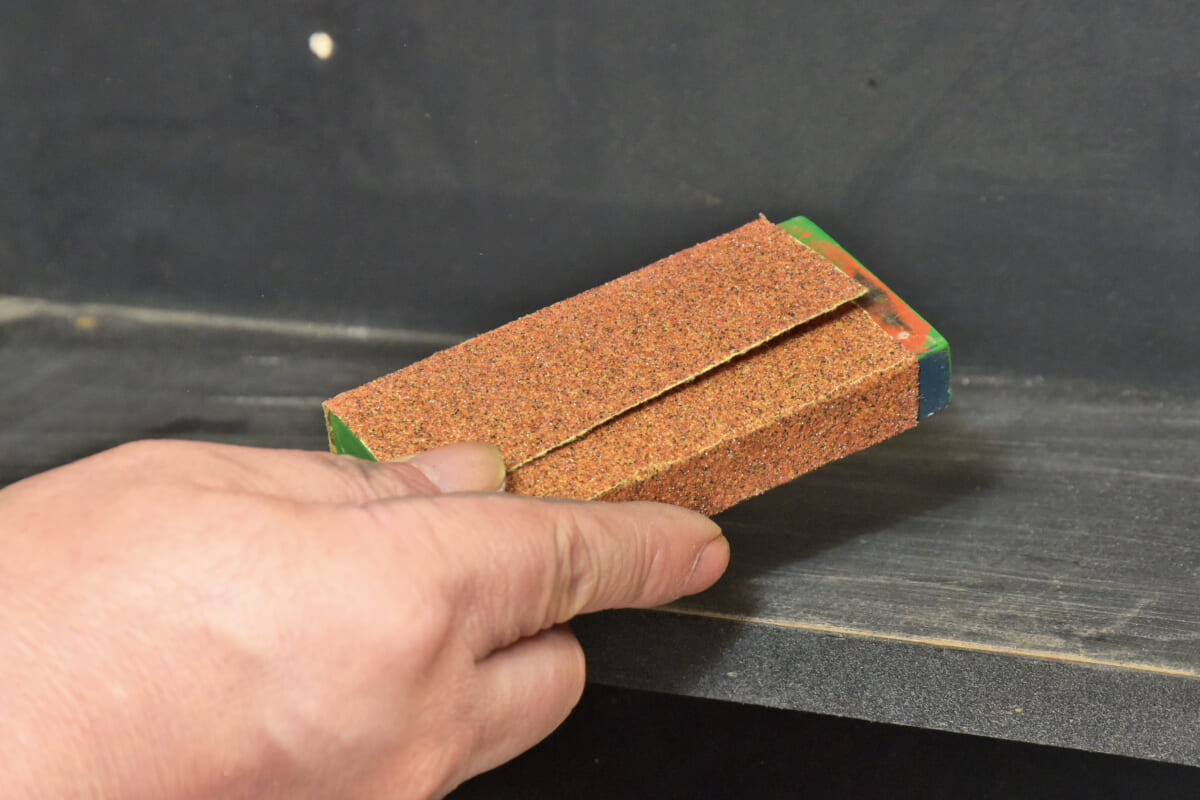

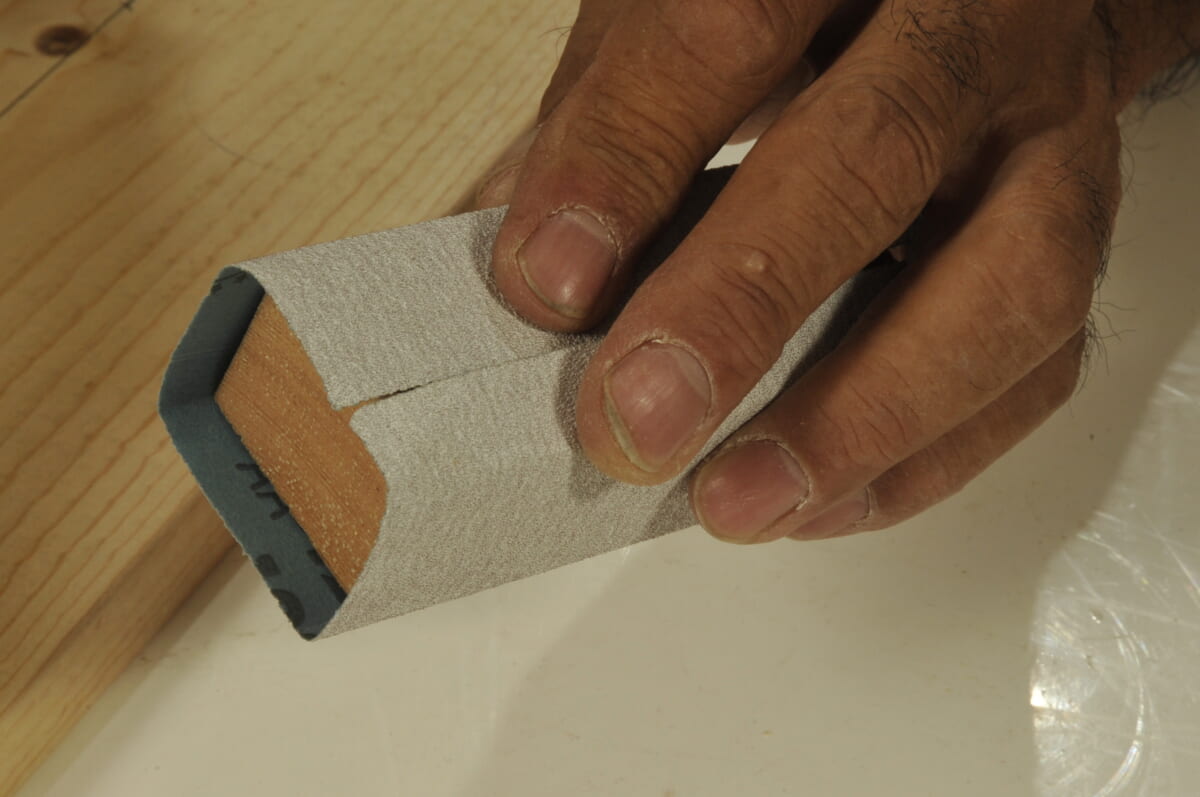

下地処理は念入りに

仕上がりを左右するのが下地作り。見た目はもちろん、塗料の持つ性能を発揮させ、木部を長持ちさせることができるのでしっかりと。

テクニック2

養生が完成度を決める!

美しい仕上がりにするには養生は必須。ほかのアイテムへの塗料の飛散も防ごう。

テクニック3

ハケの準備は怠らずに!

案外忘れがちなのはハケの準備。塗料をつける前に後れ毛をしっかりと取ろう。

テクニック4

塗料はよく混ぜる!

塗料の色の成分である顔料は比重が水より重いため沈殿している。そのため、最初によく振って撹拌することが必須だ。

テクニック5

ハケの持ち方は鉛筆握りで!

塗りをストレスなく効率よく行うコツは、ハケを鉛筆を握るようにすること。塗る方向に合わせてハケ先を回転させるのがポイント。

テクニック6

最初は塗りづらいところから!

塗りはじめは、角や下側、すき間など塗りづらいところから塗るのが基本。仕上がりに差が出る塗りの基本だ。

テクニック7

ハケの特性を活かして効率アップ!

広い面、狭い面など、塗る箇所に応じてハケを使いこなして、スムーズにかつ効率的に塗っていこう。

テクニック8

2度塗りが基本!

塗料の性能をしっかりと引き出し、長持ちさせるには2度塗りが基本。ムラなくきれいな仕上がりに。

テクニック9

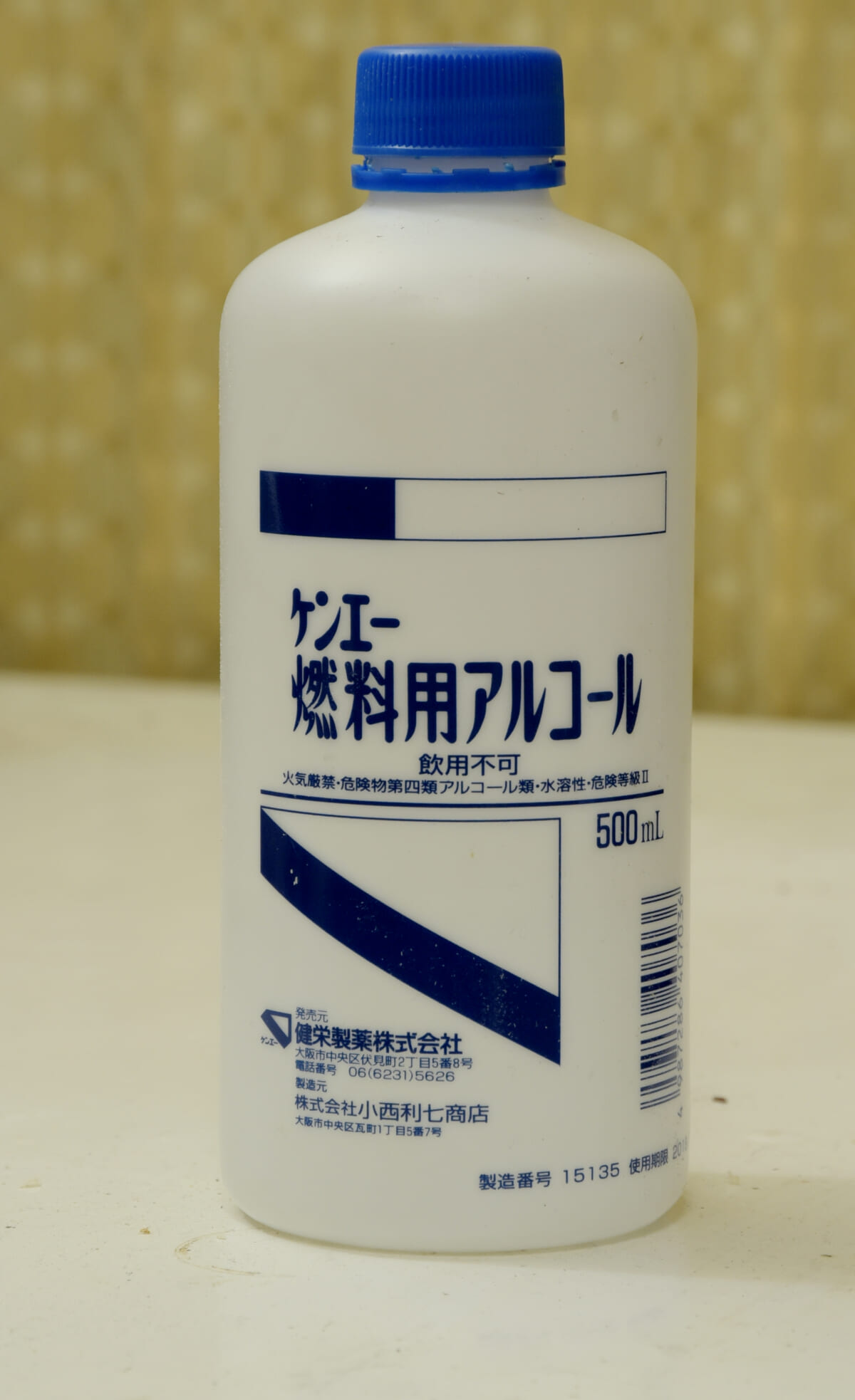

後始末もスマートに!

余った塗料は正しい処理を。また、ハケをきれいにして繰り返し使えるようにしよう。

再塗装プロジェクト、大成功!

総勢14名による塗装が完了!ビフォーアフターの写真をとくとご覧あれ!

ウッドデッキ&階段(塗料は「クレオパワー」使用)

階段&アプローチ(塗料は「クレオパワー」使用)

フェンス(塗料は「ガードラックアクア」使用)

ガーデンテーブル&チェア(塗料は「ガードラックアクア」使用)

「クレオパワー」の〝パワー″を実際に見てみよう!

今回、プロジェクトの現場となった「道の駅・アグリパークゆめすぎと」(埼玉県杉戸町)には、デッキのほかにも和信ペイントの「クレオパワー」で生まれ変わったアイテムが盛りだくさん。「アグリパークゆめすぎと」で、『クレオパワー』の実力に、実際に触れてみてはいかがだろうか。

和信ペイントの様々な塗料を試すことができるイベントがあります!

2024年8月29日(木)~31日(土)(29日は一般方は入場できません)

幕張メッセで行われる「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024」。

このイベントでは、和信ペイントのブースで、様々な塗料を試したり、手作り体験ができます。

カフェトレイやウッドキーフォルダー、ヨーヨーやコマ作りなど、手作りを楽しむことができるワークショップやプレゼント企画も盛りだくさん。詳しくは以下のサイトでご確認を!

https://www.washin-paint.co.jp/

●和信ペイント株式会社ブース:6 ホール 6B17

●ショーに関しての詳しい内容、来場者事前登録などは「第 60 回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2024」公式ホームページをご覧ください。https://diy-show.com/