夏に迎える「お盆」。大切な家族が集まるこの機会に、日本独自の夏の風習であるお盆をおさらいしてみませんか? 和文化研究家の三浦康子さんに、お盆の一般的な過ごし方やその興味深い由来についてうかがいました。

お盆の起源は?

お釈迦様の教えに由来する「盂蘭盆会」だった

日本の夏に親しまれるお盆とは、ご先祖さまの霊を家に迎えて供養し、感謝を伝えるための行事とされています。ではそもそも、お盆という名の由来は何なのでしょうか?

「お盆の正式名称は『盂蘭盆会(うらぼんえ)』といいます。一説によると、インドのサンスクリット語の『ウラバンナ(逆さ吊り)』、あるいはペルシャ語の『ウラヴァン(霊魂)』からきた言葉だといわれています。そしてこの『盂蘭盆会』は、仏教教典の中に出てくる目連のお話に由来します」(和文化研究家・三浦康子さん、以下同)

それは要約するとこんなお話だそう———。

お釈迦様の弟子のひとりで神通力の使い手であった『目連尊者(もくれんそうじゃ)』が、あるとき亡き母が常に飢えと渇きに苦しむ『餓鬼道』に落ち、逆さ吊りで苦しんでいることを知ります。母をなんとか助けたい目連に、お釈迦様は教えを説きました。この母親は生前、人に施しをしない自分勝手な人間だったから、餓鬼道に落ちてしまった。だから夏の修行が終わる7月15日に、たっぷりの供物を盆に盛り、僧侶たちを招いて読経し心から供養をしなさいと。目連が教えの通りにすると、母親は餓鬼の苦しみから救われたといいます。

「お盆の起源には諸説あってはっきりしない点も多いのですが、お釈迦様の教えを元に中国で餓鬼道に落ちた者を供養する『盂蘭盆会』という行事が生まれ、それが7世紀ごろ日本にも伝わってきたようです。当時は宮中行事の扱いでしたが、盂蘭盆会が広がるにつれ日本古来の祖霊信仰と結びつき、江戸時代に現在のようなお盆の風習が形成されていったと考えられています」

7月? 8月? お盆の時期が地域で異なる理由

盂蘭盆会において、亡くなった人々の精霊は7月15日にこの世へ帰ってくると考えられてきました。しかし現在、お盆の行事が行われる時期は7月、あるいは8月と地域によって違いがあります。

「旧暦を使っていた頃のお盆は、7月15日(現在の新暦でいう8月半ばごろ)に行われていました。それが明治時代に入って新暦になると、7月15日は多くの地域で農繁期に入っていて、行事をするのに支障があったのです。そこで、ひと月遅らせた8月15日をお盆とする地域が増えました。これを『8月盆』『月遅れの盆』と呼びます。

一方で、今でも7月15日にお盆を行う地域も少なからずあります。それが東京や横浜、金沢、札幌といった地域の一部で、昔から代々その地に暮らしている家では7月に行うお宅が多いようです。こちらを『7月盆』と呼びます」

さらに沖縄や奄美地方では「旧盆」で行われているそう。

「『旧盆』は旧暦の7月15日を新暦に当てはめてお盆を行う風習で、毎年日付が異なるのが特徴です。旧盆の時期に沖縄・奄美地方で有名な行事といえば、祖先の霊を供養するエイサーという踊り。いわゆる『盆踊り』の一種です」

ちなみに、たまに聞く「新盆」や「初盆」という言葉は意味を間違えないように注意が必要です。

「ちょっと紛らわしいのですが、『新盆』と『初盆』はいずれも時期的な意味を指す言葉ではなく、故人の忌明け、つまり四十九日を終えて初めて迎えるお盆のことを表しています」

案外、手軽に作れる……? お盆の準備は「盆棚」から

一般的にお盆の期間といえば、8月盆の場合は8月13日から16日の間です。ご先祖さまの霊をお招きするために、どんな準備をするのかおさらいしてみましょう。

「大前提として、お盆の風習は地域や宗派、さらに個々の家によって異なる点が多いので、ここではあくまで一般的とされる慣わしをご説明します。

まずやることは、家にお迎えした霊をお祀りする『盆棚』の用意です。盆棚には位牌と基本の五供をお供えします。基本の五供とは、香(お線香)・花(お盆では菊や禊萩など)・灯(蝋燭)・水・食べ物の5つ。さらにキュウリやナスで作った精霊馬を並べれば、略式ではありますが盆棚とすることができます」

盆棚は精霊棚、供物棚などの名称で仏具店でも販売していますが、供物をお供えできる台であればどんな棚やテーブルでも構いません。

「食べ物は季節の野菜や果物、精進料理、故人の好物などをお供えするのが一般的です。お盆用のお団子を作って供える地域もあります。お盆特有のお供物としては『水の子』が有名ですね。これはナスやキュウリを賽の目に細かく刻んで洗米を混ぜたものを、蓮の葉に載せたお供物のこと。お盆の時期はご先祖さま以外にも、たくさんの無縁仏が帰ってくるといわれており、そういった無縁仏にも食べ物をお供えして供養しようという考えから生まれました」

お盆の風物詩、キュウリの馬とナスの牛は、子供の頃に作ったという人も多いはず。

「精霊馬はいずれもご先祖さまの乗り物を表していますが、解釈は二通りに大別されます。ひとつは、行きはキュウリの馬で早く帰ってきて、帰りはナスの牛でゆっくり戻るという説。もうひとつは、馬にはご先祖さまが乗り、牛には荷物を載せるという説です。キュウリとナス以外に、乾燥させた真菰(まこも)で馬や牛を編んだものを用いる地域もあります」

迎え盆・盆中日・送り盆…先祖や家族に感謝を伝える4日間

いよいよ迎える8月13日。ご先祖さまを家にお迎えする日です。

「13日は『迎え盆』といい、盆棚をしつらえて墓参りへ行き、迎え火で霊をお迎えします。迎え火は13日の夕方に自宅の門や玄関先で焚くもので、ほうろくと呼ばれる素焼きの器に、麻の皮をはいで茎を乾燥させた『おがら』を入れて燃やすのが一般的な慣わしです。この火を目印にご先祖さまの霊がやってくるといわれているんですね。ちなみに迎え火には別のやり方もあります。お墓参りに提灯を持っていき、そこで火を入れて持ち帰り、盆棚の蝋燭や盆提灯に火を移すことで霊をお迎えするやり方です」

続いて15日に、お盆のメインイベントとなる『盆中日』を迎えます。

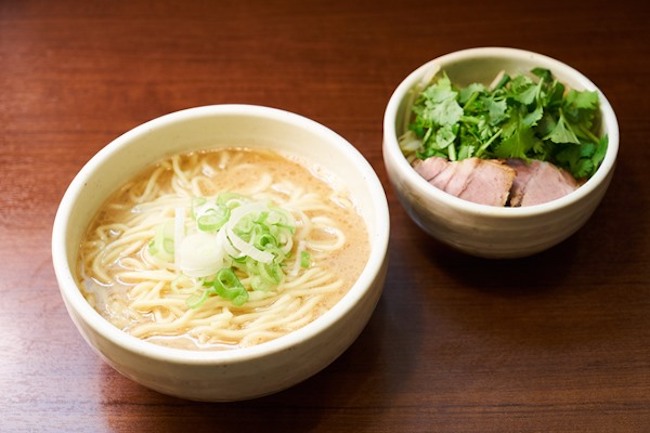

「『盆中日』は家族や親族が集まりご先祖さまを供養する日。家によっては僧侶を呼んで読経をお願いしたり、新盆の場合は親族のみならず縁の深い友人などを呼んでさらに手厚くご供養をすることも多いです。この日は精進料理や故人の好きだったものを作り、みんなで食事をしながら、思い出を語ったりするのが慣わし。家族が仲睦まじく過ごす姿を見ていただくことで、ご先祖さまに安心してもらい感謝の気持ちを伝えるという意味があります」

帰省して両親や祖父母と過ごすときには、こんな考え方を知っておくのもいいかもしれません。

「日本には生きているご両親や祖父母などを『生き御霊』と呼んでもてなす考え方もあります。つまり、実家に帰ってご両親に元気な姿を見せて一緒に過ごすことも、ご先祖さまに感謝を伝えるのと同じような意味になるのです」

そしてお盆の最終日となる16日は、送り火でご先祖さまを送ります。

「16日は『送り盆』といい、迎え火のときと同様に玄関先で送り火を焚いたり、お墓まで提灯で火を運んだりすることで、ご先祖さまの霊を送ります。ちなみに京都で行う五山の送り火や、長崎の精霊流し、各地で行われる灯籠流しもすべて送り火の一種。15・16 日の夜に行うことが多い盆踊りや花火にも慰霊の意味があり、これらはすべてお盆にまつわる供養の行事になります」

お盆の期間に帰省するなら、親族との親睦を深めることも大切だと三浦さん。

「日本の行事や風習には、人々の絆を結んだり深めたりする役目があります。家庭で迎えるお盆のようにご先祖さまや家族といったタテの絆を強くする行事もあれば、地域のお祭りのようにヨコの絆を深めてくれる行事もありますよね。そうやってタテとヨコの絆をしっかり結んでいくことで、暮らしの基盤を整えていくわけです」

そう考えると、タテとヨコどちらの行事も体験できるお盆は貴重な機会なのかもしれません。

「普段交流のない親戚や従兄弟たちと親睦を深めたり、自分のご先祖さまについて知らないことを聞いたりする、絶好の機会ですよね」

諸事情で帰省できなくても、お盆を迎えることはできる

一連のお盆の行事を故郷で楽しむ人々がいる一方で、事情があり帰省が叶わない人や、そもそもお盆の行事に縁遠い人はどうすればいいのでしょうか?

「故郷に行けなかったり、実家でお盆を行う習慣がなかった人でも、お盆を実践することは可能です。たとえば今の自分が在るのは、両親や祖父母、曾祖父母といった存在のお陰なので、感謝の気持ちを自分なりに表現してみてはいかがでしょうか?

身の回りにある小さなテーブルや棚を使って、できる範囲でいいから盆棚を作ってみるのがおすすめです。故人の写真を飾り、基本の五供と精霊馬をお供えすれば簡易的な盆棚ができます。香炉や燭台がないなら、お香やアロマキャンドルで代用してもいいでしょう。

もし旅行に出かけるなら、旅先からご両親に手紙を書いたり、電話をかけるだけでも気持ちを表すことはできます」

こういった行事は形式の正しさ以上に、気持ちが大切であると三浦さん。

「人の心や気持ちは見えません。見えない心をモノやコトに託して行うのが日本の行事の本質なのです。実際にやってみると楽しいと思いますし、自分の心も満たされていきます。『盆と正月』という言葉があるように、これらは日本の行事文化の大黒柱です。家族の絆を強くしたり、命のつながりに感謝したり、次世代へつなぐ土台にもなっていくので、大切にしてほしいと思います」

【プロフィール】

和文化研究家 / 三浦康子

古を紐解きながら今の暮らしを楽しむ方法をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで提案しており、「行事育」提唱者としても注目されている。連載、レギュラー多数。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとる。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)、監修書『季節を愉しむ366日』(朝日新聞出版)ほか多数。

HP https://wa-bunka.com/