みなさんは、小学校の理科の授業で、ミジンコやミカヅキモといったプランクトンの顕微鏡観察をした経験をお持ちだろうか?

教科書で学んで「ちいさないきものがいっぱいいる」と知ってはいても、池を覗き込んだところで肉眼で見えるわけじゃない。でも顕微鏡で拡大してみると、本当にそこにいるのだ。あれは、なかなかエキサイティングな経験だった。

肉眼で見えないものが拡大されることで見えるというのは、面白いし興奮する。実は顕微鏡観察とは、大人も子どもも楽しめる立派なホビーなんじゃないだろうか。そして、拡大して見て楽しいだけなら、わざわざ池でプランクトンをすくって来る必要はない。

すぐそばにある身近なものを拡大して見るだけで、充分に楽しいのである。

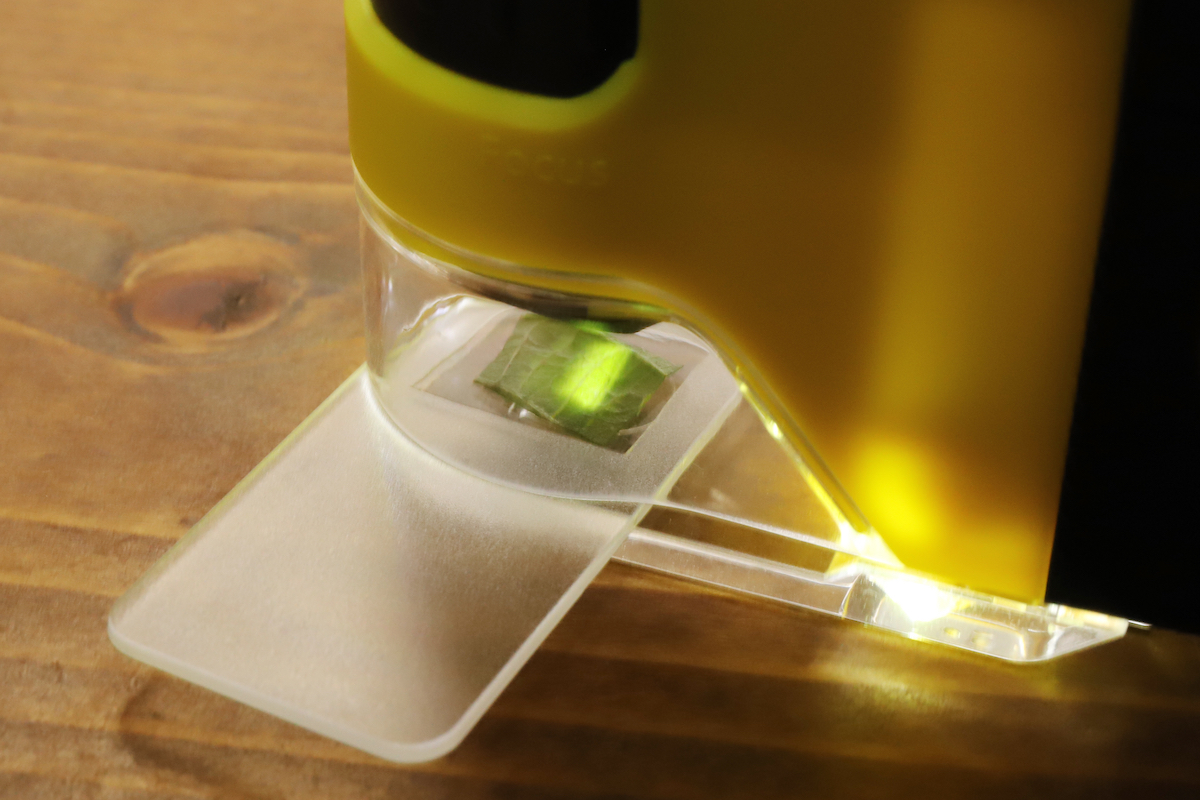

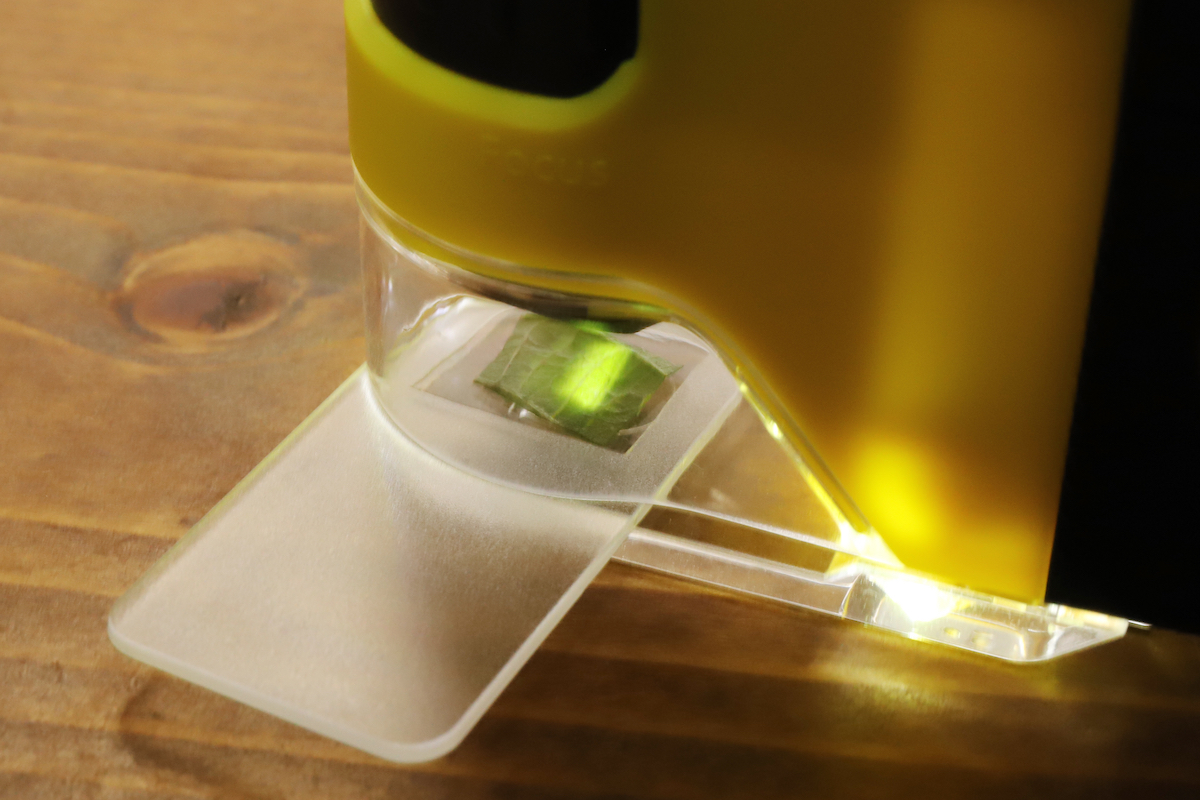

そこで今回、ミクロの世界を覗き込むために用意したのが、レイメイ藤井「ハンディ顕微鏡DX」だ。

レイメイ藤井「ハンディ顕微鏡DX」3780円

透過型顕微鏡と落射型顕微鏡(反射顕微鏡)の両機能を搭載しながら、幅62.7×高さ112.2×奥行き30mmのハンディサイズにまとめたポータブル顕微鏡。LEDライト付きで暗所でも観察できる上、UVライトに切り替えれば蛍光塗料なども浮かび上がらせる。本体重量70g。単3形乾電池1本で連続約24時間駆動。ハンドストラップ、スマホアダプターを付属。4月26日発売。

http://www.raymay.co.jp/bungu/contents/release/2018/08_RXT300/main.html

倍率は最大250倍!

↑倍率は100倍/150倍/200倍/250倍の4段階。ボディには倍率を設定する「クイックレバー」を備えており、ここを回すことでレンズを覗き込みながら、簡単に倍率を切り替えられる

↑倍率は100倍/150倍/200倍/250倍の4段階。ボディには倍率を設定する「クイックレバー」を備えており、ここを回すことでレンズを覗き込みながら、簡単に倍率を切り替えられる

懐かしのプレパラートを自作!

↑付属品には、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラスも含まれる。まずは玉ねぎの皮を観察してコツをつかんでから、オリジナルプレパラートを作ろう

↑付属品には、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラスも含まれる。まずは玉ねぎの皮を観察してコツをつかんでから、オリジナルプレパラートを作ろう

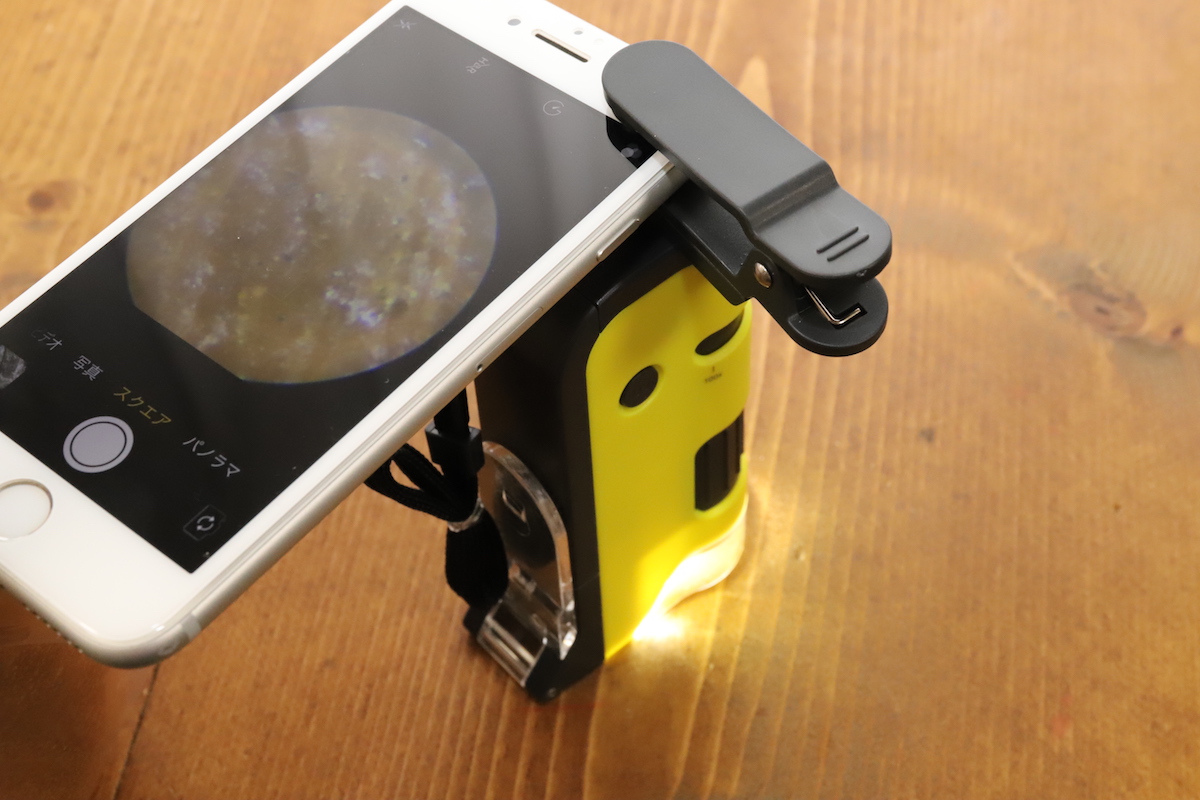

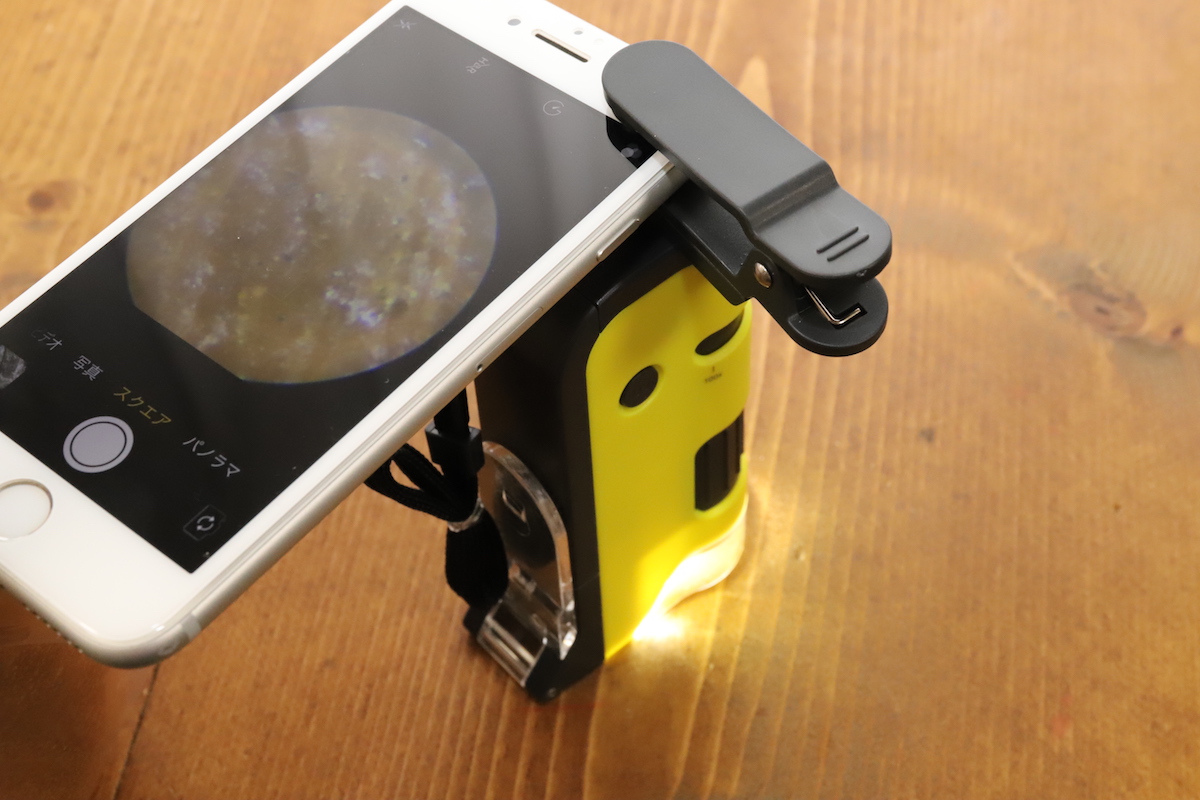

スマホで観察の楽しみ広がる!

↑付属のスマホアダプターでスマホのカメラレンズを挟んで本体にセットすれば、スマホのカメラ機能を使って観察が可能だ。スマホカメラの倍率に合わせてさらに拡大して見たり、撮影して保存や共有が簡単に行えたりと、現代に即した機能といえる

↑付属のスマホアダプターでスマホのカメラレンズを挟んで本体にセットすれば、スマホのカメラ機能を使って観察が可能だ。スマホカメラの倍率に合わせてさらに拡大して見たり、撮影して保存や共有が簡単に行えたりと、現代に即した機能といえる

90秒でわかる「ハンディ顕微鏡DX」

いざ、観察!

さて前置きが長くなったが、早速これを使って、家の中のあれこれを見てやろうではないか。

まず、付属のクリップ兼用スマホアダプターを使って、スマホをハンディ顕微鏡DXにセット。そのままレンズを覗くよりもスマホ画面の方が見やすいし、もちろん写真だって撮れる。ズーム機能でレンズ倍率を上げてさらに拡大することもできるので、グッと使いやすくなるはずだ。

↑アダプタの穴の中央にレンズが来るように装着しないと、画面にケラレが出てしまうので、そこだけ要注意

↑アダプタの穴の中央にレンズが来るように装着しないと、画面にケラレが出てしまうので、そこだけ要注意

さて、準備ができたらご自宅探検隊、出動!

冷蔵庫の中は拡大したいものの宝庫!

ご自宅探検隊がまずやってきたのは、冷蔵庫。この中には、顕微鏡で観察すると面白いものがいっぱい詰まっていそうだ。

たとえば、野菜庫に入れてあった大葉はどうだろう?

↑落射モードは観察物の上から置くだけでいい。ピントは本体のダイヤルで覗きながら調節する

↑落射モードは観察物の上から置くだけでいい。ピントは本体のダイヤルで覗きながら調節する

最初は、光を斜め上から照らす「落射モード」で見てみよう。これは、上から光を当てて観察物の表面を観察するモード。

↑LEDライトを上から直射する。いわゆる反射顕微鏡のモードだ

↑LEDライトを上から直射する。いわゆる反射顕微鏡のモードだ

これで大葉の表面を見てみると……。

↑大葉の拡大画像(落射モード)。水滴のように光っているのが、シソ科独特の“油胞”だ

↑大葉の拡大画像(落射モード)。水滴のように光っているのが、シソ科独特の“油胞”だ

フレッシュな大葉であれば、100倍ぐらいでも表面に小さな水滴のようなツブツブがあちこちに見える。これは油胞というカプセルで、中には大葉の香りの元となる精油がつまったもの。シソ科の植物にみられる特徴で、この油胞を潰すとあの爽やかな香りが出てくる、という仕組みになっているのだそうだ。

「へー!」とひと驚きしたら、次は「透過モード」で観察しよう。観察物に下から光を当て、透過した像を観察するモードだ。

↑光源からライトパネルを通った光が、パネル内部の構造によって観察物を下から照らすように収束する

↑光源からライトパネルを通った光が、パネル内部の構造によって観察物を下から照らすように収束する

↑付属のプレパラートに対象物を置いて、スライドガラスをかぶせる

↑付属のプレパラートに対象物を置いて、スライドガラスをかぶせる

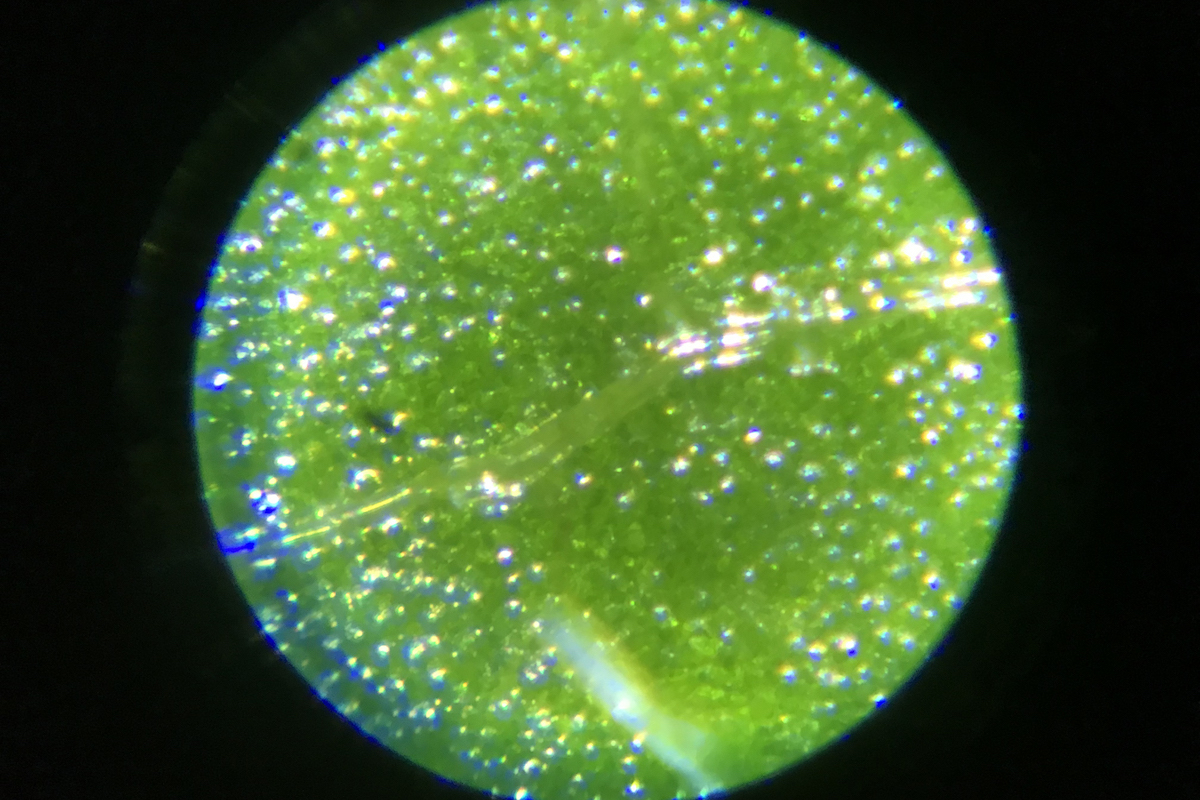

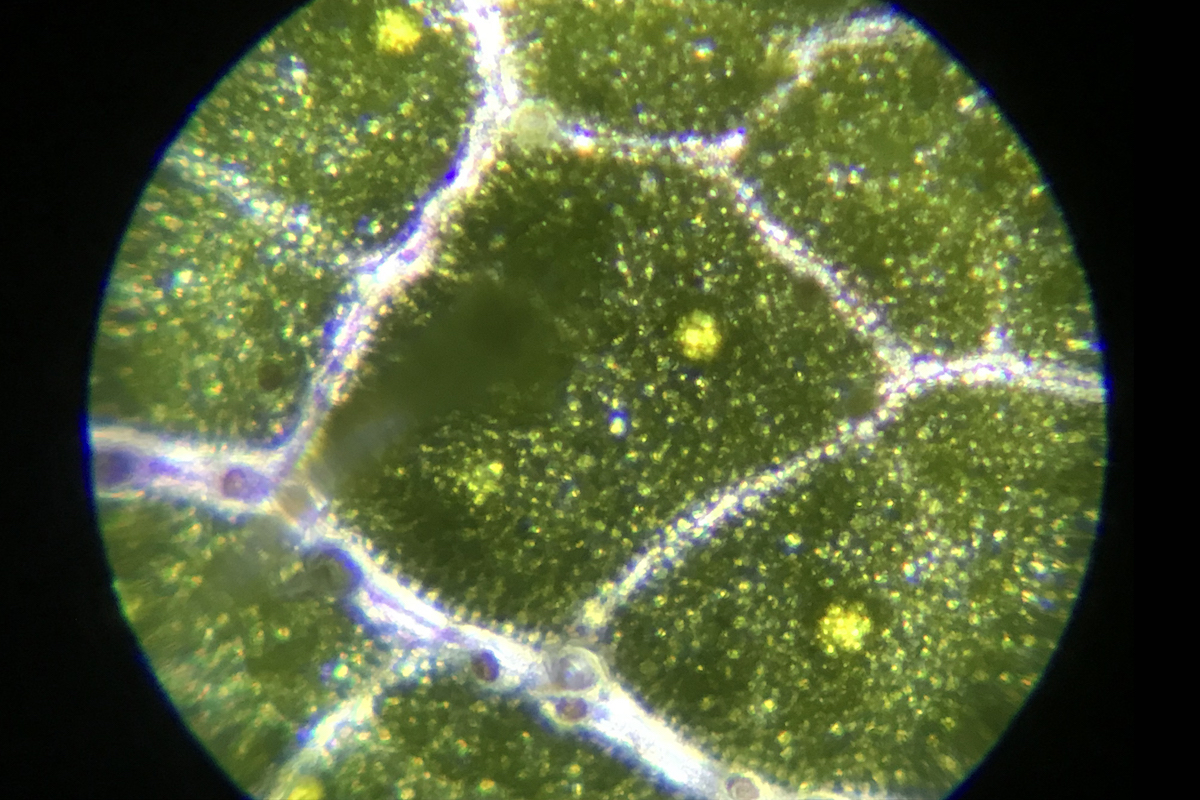

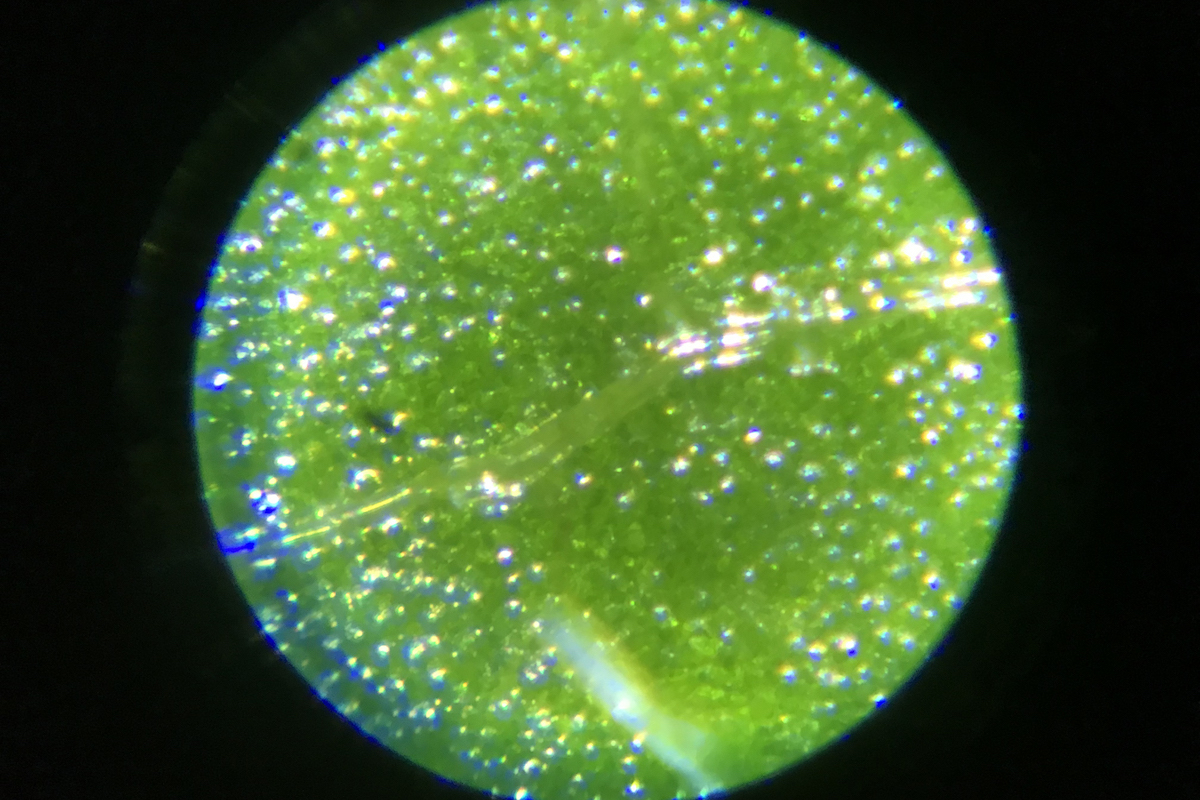

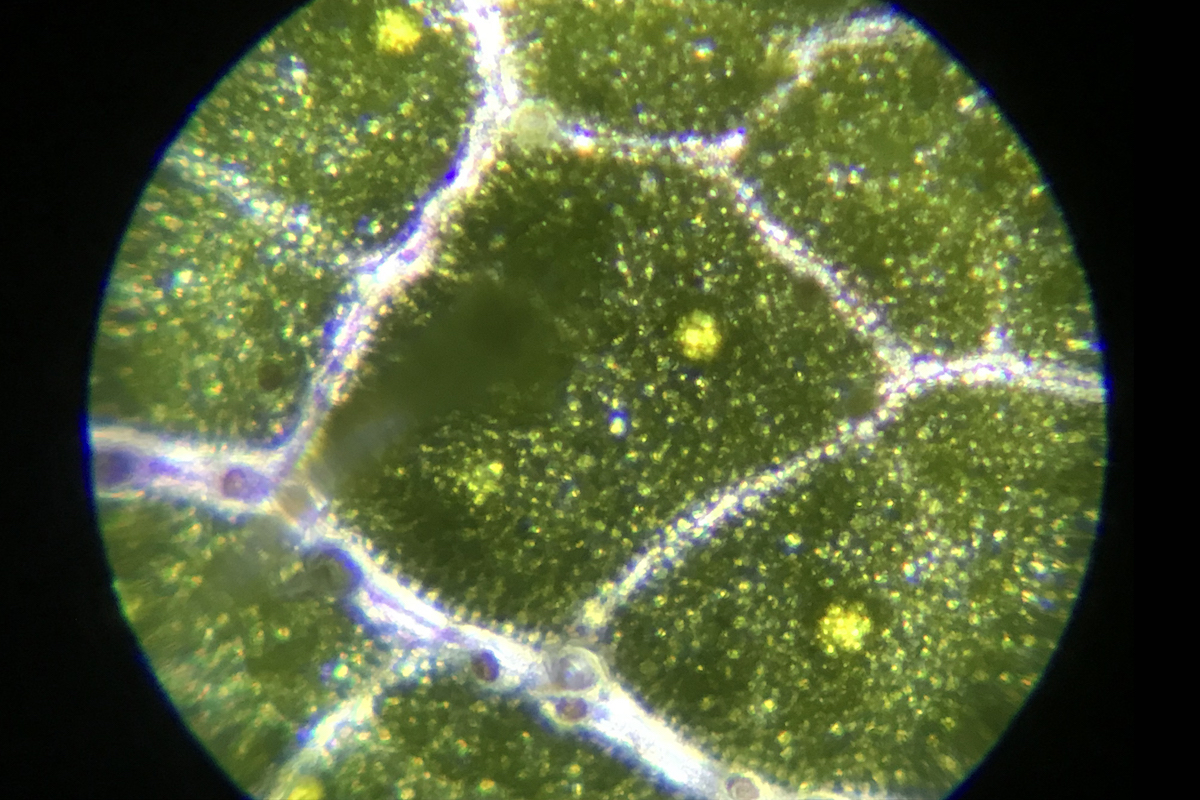

小さく切った大葉でプレパラートを作ったら、クイックズーム機能で最大倍率の250倍まで拡大してみよう。

↑大葉の拡大画像(透過モード)。強い光で透かして見るので、内部の構造が確認できる

↑大葉の拡大画像(透過モード)。強い光で透かして見るので、内部の構造が確認できる

すると、なにやら細かい粒子がうじゃうじゃと寄り集まって大葉を構成しているのが見えてきた。実はこれ一つ一つが、大葉の細胞なのである。

残念ながら染色液で染めないと、どれだけズームしても細胞核などは認識できない。しかし透過モードで見るだけでも充分に細胞っぽさが分かって楽しい。

他にも、冷凍野菜の細胞がどうなっているのか、とか、隅っこに残っていたお正月の餅(に生えたカビ)とか、見応えのあるものはいくらでもありそうだ。

500円玉を拡大すると国家機密が見える?

冷蔵庫の次は、いつもの財布の中身を拡大してみよう。

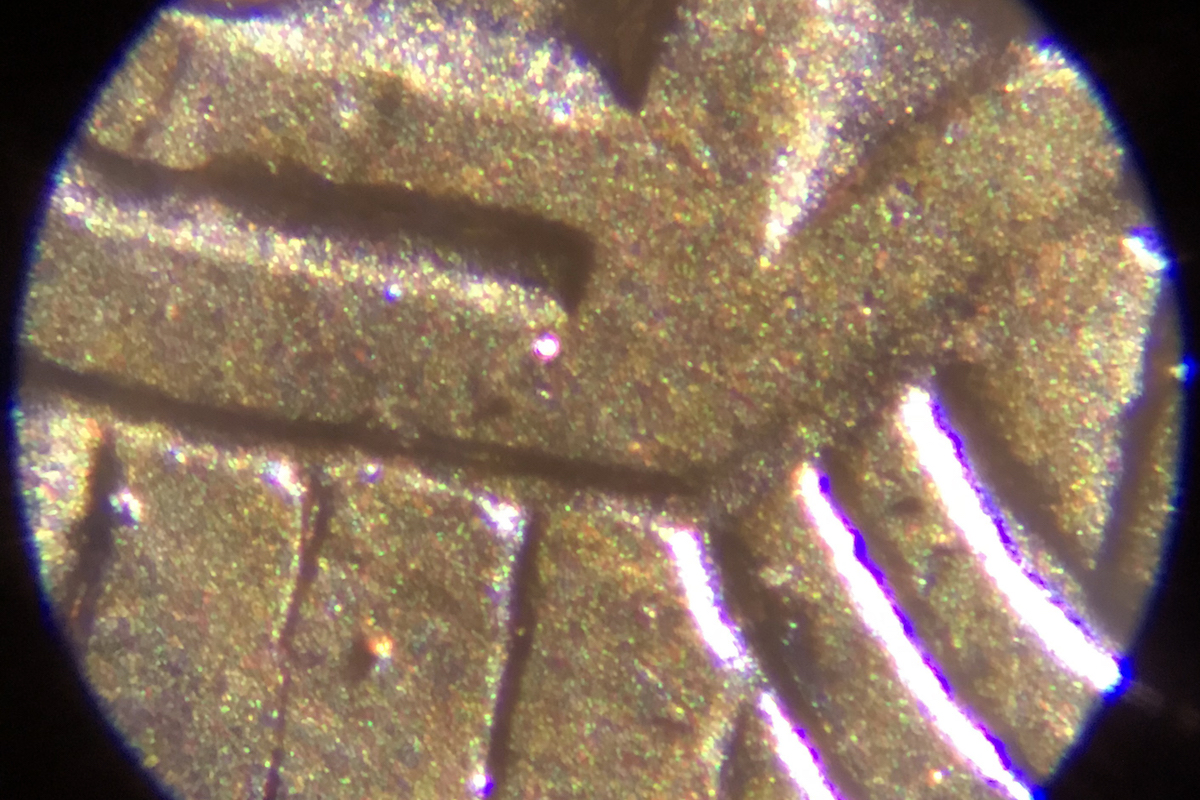

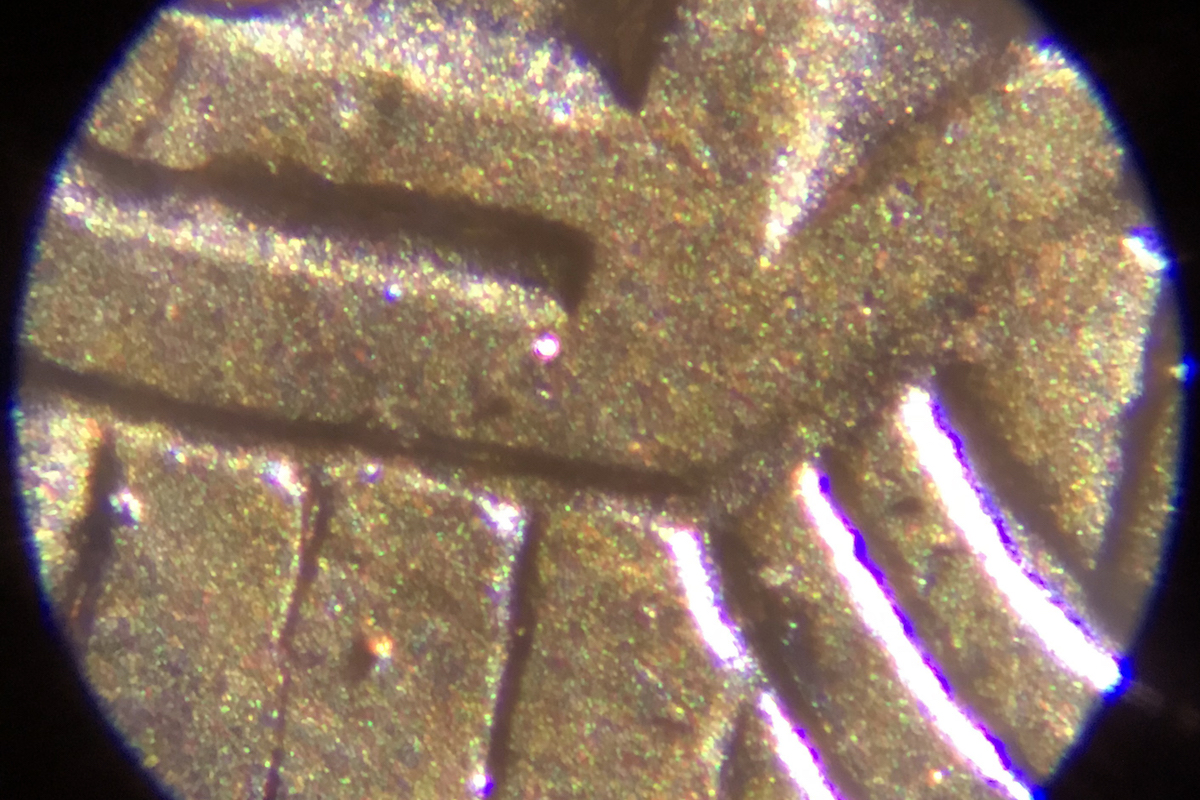

例えば10円玉を落射モードで拡大してみると、肉眼ではまったく認識できていなかった細い線が、いっぱい刻まれているのだ。

↑見慣れた10円玉も、拡大すると驚きの精密さ

↑見慣れた10円玉も、拡大すると驚きの精密さ

↑約250倍で見てようやく分かるような細い溝も。どうやって作っているのか不思議だ

↑約250倍で見てようやく分かるような細い溝も。どうやって作っているのか不思議だ

たかだか直径23.5㎜の中にこれだけの複雑な起伏があったとは! かなり探検しがいのあるミクロの世界である。

ただ、ハンディ顕微鏡DXを直に10円玉に載せると安定しないので、じっくりと見るのが難しい。そういう時には、木工用ボンドで転写コピーを取ってしまうと観察がラクになる。

↑顕微鏡を直接置いて見にくいものは、ボンドを塗って写し取る

↑顕微鏡を直接置いて見にくいものは、ボンドを塗って写し取る

↑乾燥したら、パックをめくるように剥がす。完全に透明になるまで待つのがポイント

↑乾燥したら、パックをめくるように剥がす。完全に透明になるまで待つのがポイント

10円玉の上に木工用ボンドを少し厚めに塗って、透明になるまでしっかり乾燥させたら、剥がして軽く伸ばしてからスライドガラスに貼るなり、ライトパネルに直接置くなりすればOK。

細かいエッジまで写し取った透明コピーを透過モードで見ると、これまた不思議な世界が楽しめるのだ。

↑肉眼で10円玉を見ても、こんな規則的なドットってあったっけ? と疑問を感じる。こういう凹凸は透過モードのほうが、陰影がくっきりするので見やすいだろう

↑肉眼で10円玉を見ても、こんな規則的なドットってあったっけ? と疑問を感じる。こういう凹凸は透過モードのほうが、陰影がくっきりするので見やすいだろう

木工用ボンドによる転写コピー法は、ほかにも指の指紋やボールの表面など、顕微鏡を直接載せられないものに使うと有効なので、覚えておいて損はない。

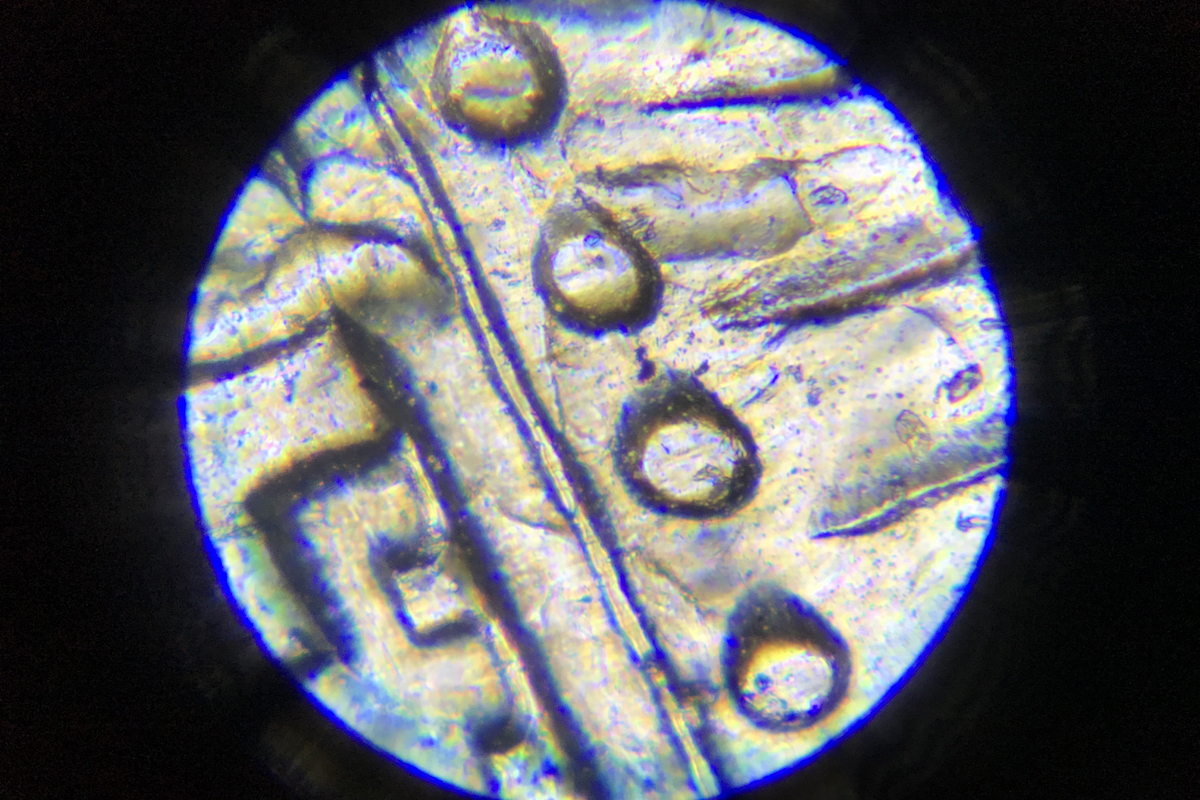

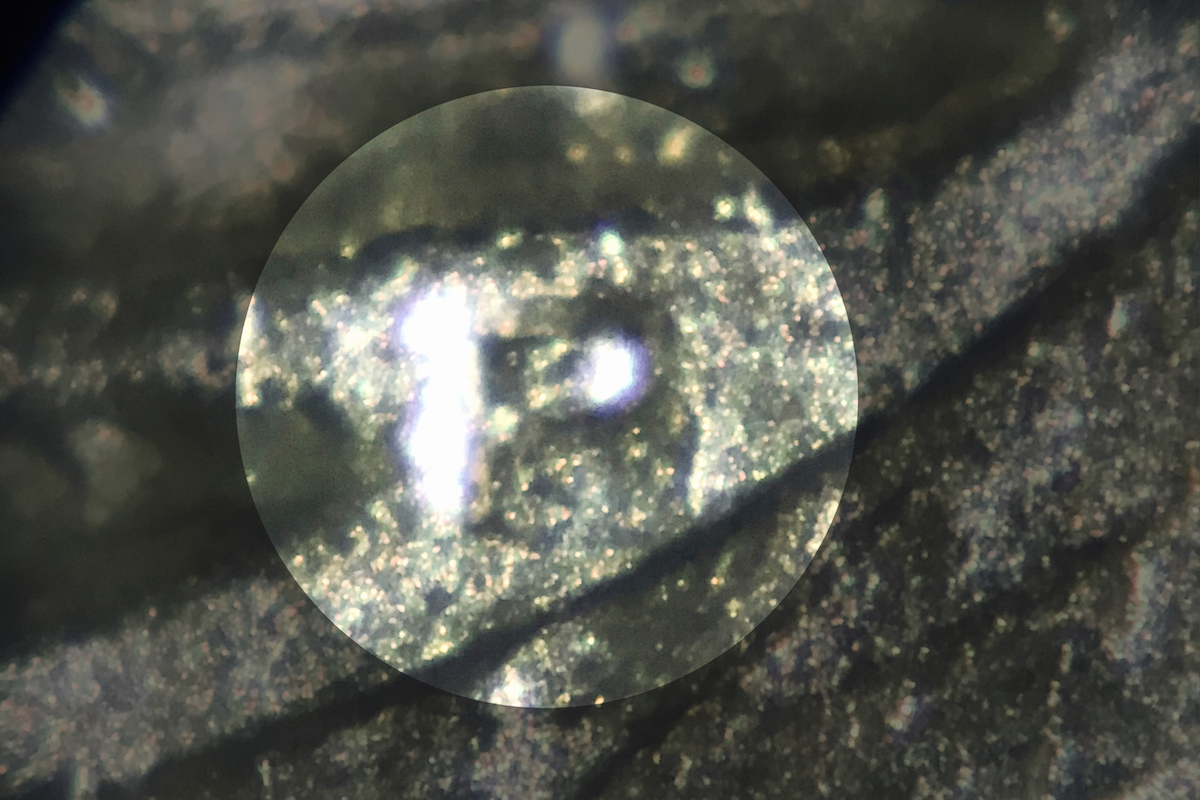

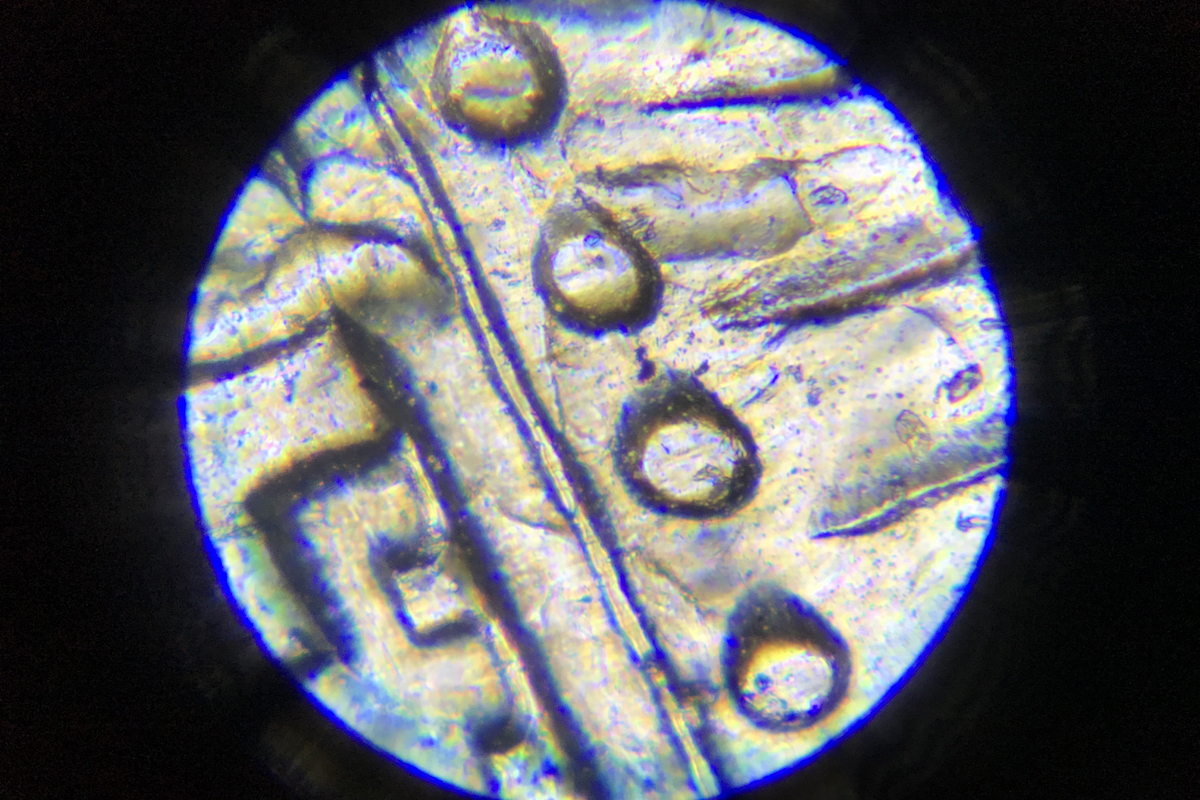

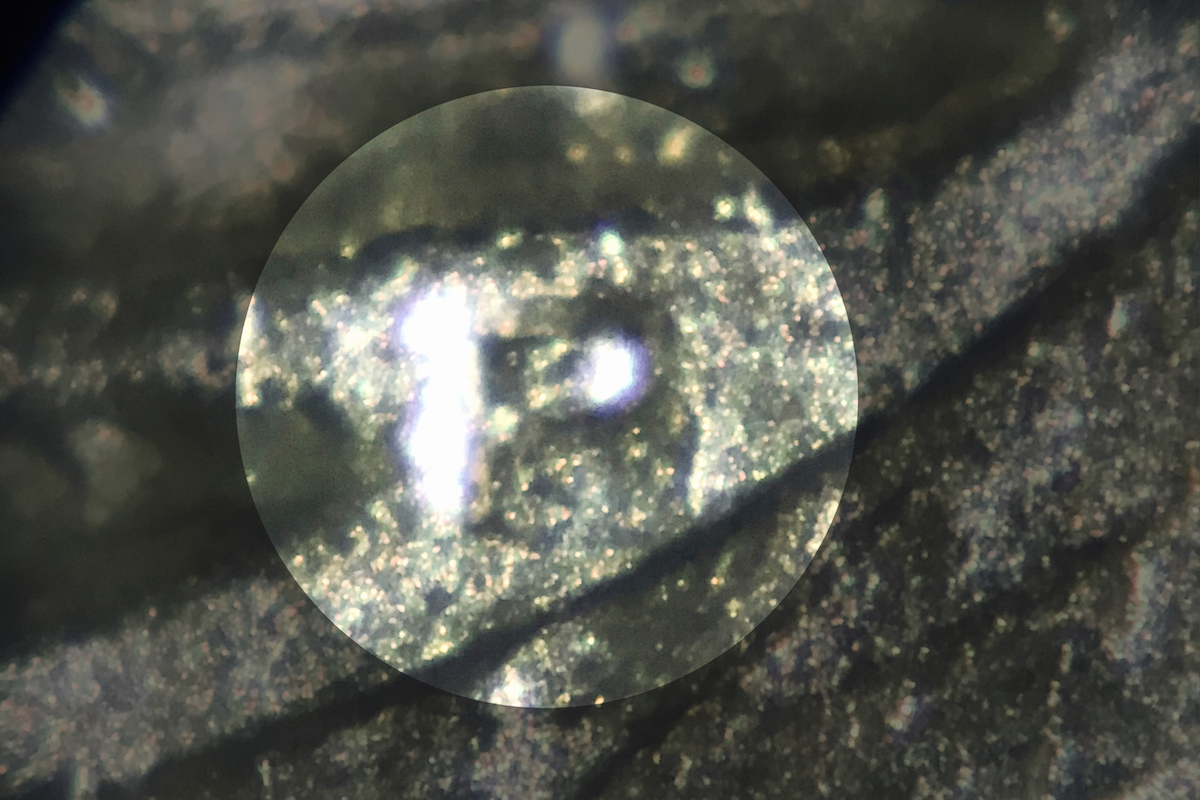

もうひとつ硬貨で、500円玉には顕微鏡じゃないと見えない超極小の刻印が入っているのをご存知だろうか?

裏と表の両面にあるのだが、見つけやすいのは裏(500と刻まれている方)。「5」「0」「0」という数字のフチにそれぞれ「N」「I」「P」「P」「O」「N」が各0.18㎜という小ささで入っているので、ぜひ見つけてほしい。

↑ヒントは、赤で印をつけたあたり。これも転写コピーしたほうが探しやすいかもしれない

↑ヒントは、赤で印をつけたあたり。これも転写コピーしたほうが探しやすいかもしれない

↑250倍にしてようやく「P」の文字発見!

↑250倍にしてようやく「P」の文字発見!

実は、このマイクロ文字の情報は、硬貨を作っている造幣局のサイトにも載っていない。もしかしたら、偽造対策のための国家機密かも……? なんて話をしながら探すだけでも、充分楽しめるはずだ。

机の上も探検しよう!

続いては、机の上に移動して紙モノを拡大だ。

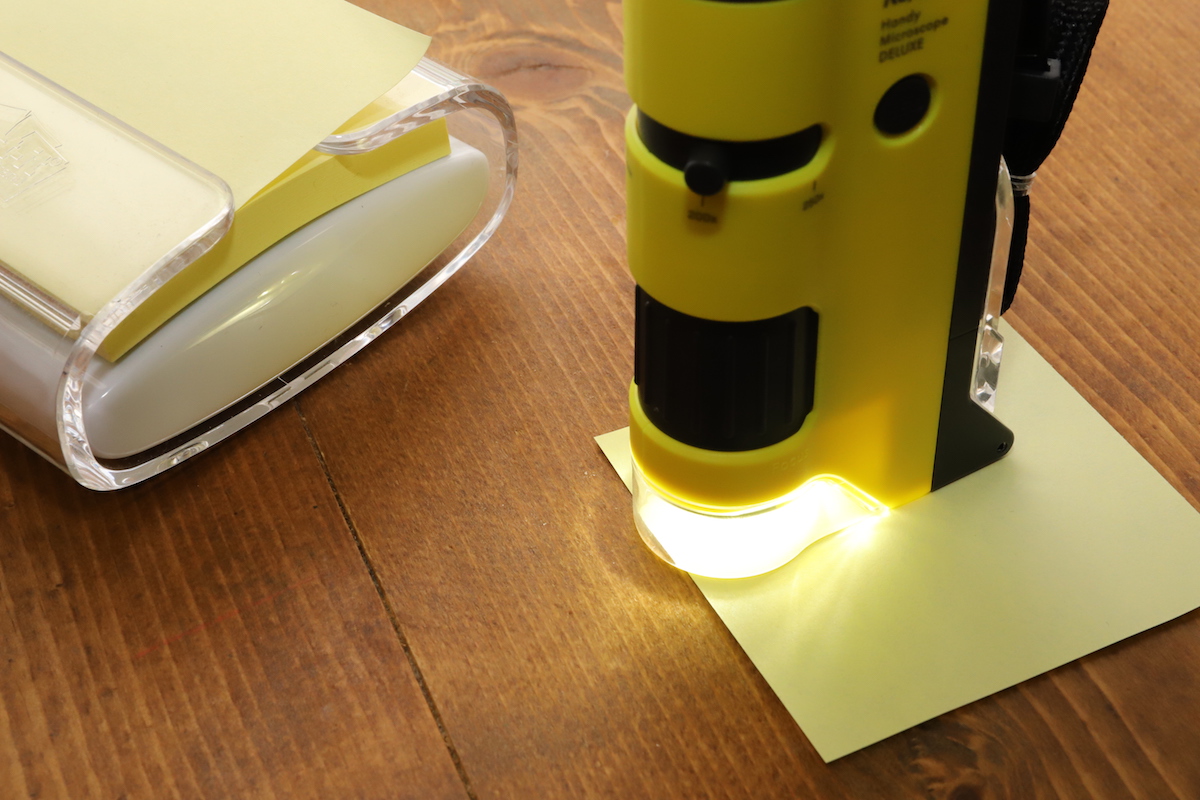

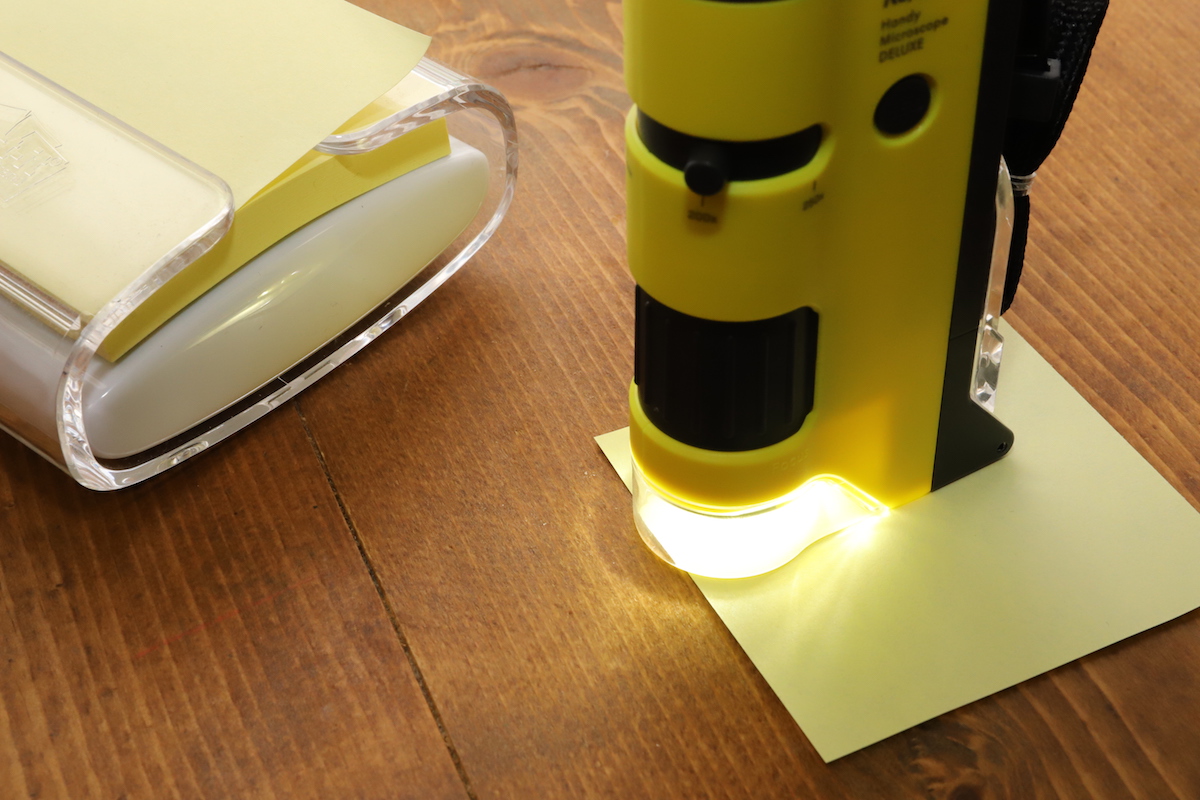

手元に付箋があったら、裏返してハンディ顕微鏡DXをセット。

↑付箋を顕微鏡で見ると、貼って剥がせる秘密がわかる

↑付箋を顕微鏡で見ると、貼って剥がせる秘密がわかる

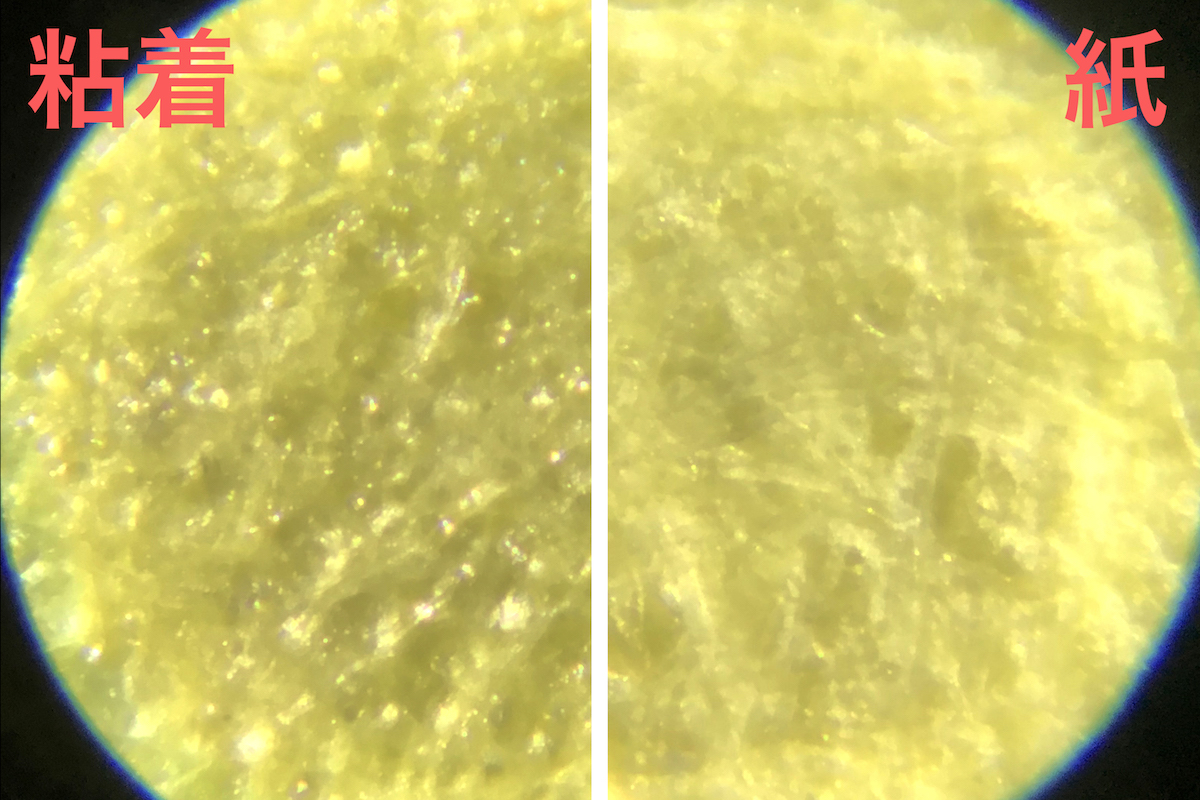

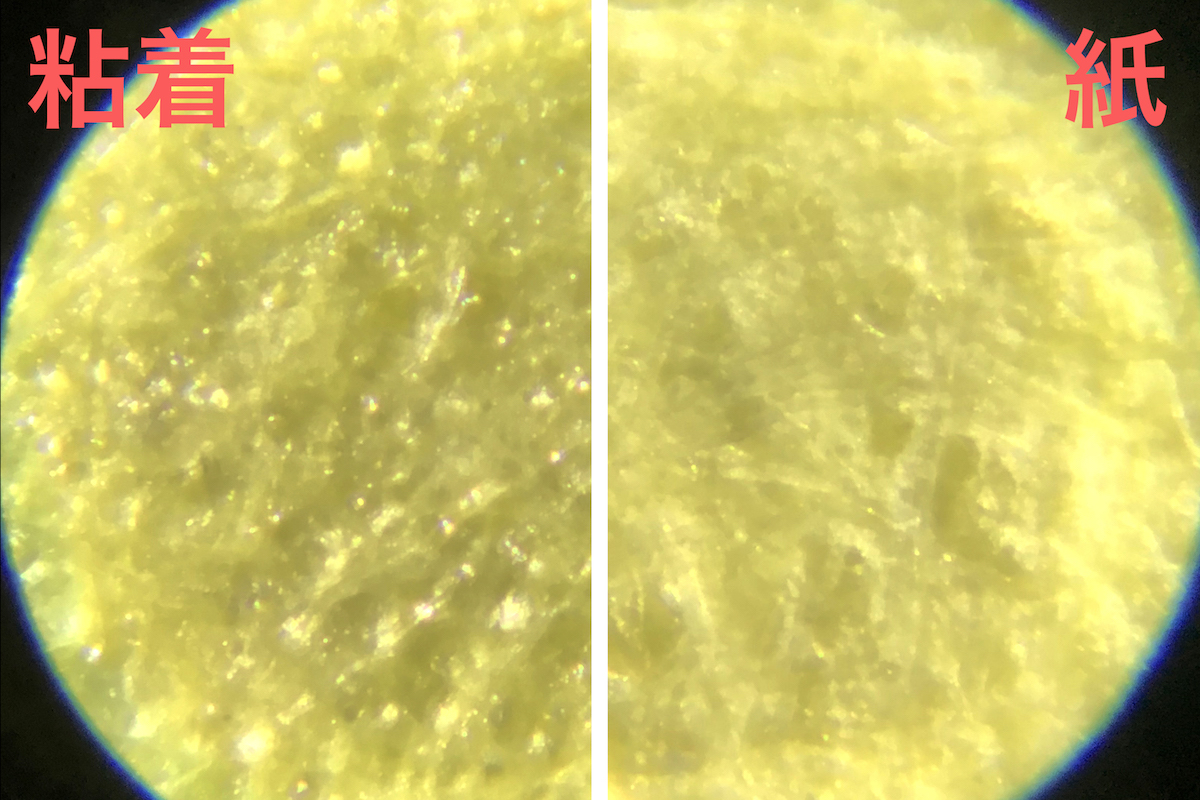

↑画面左が粘着面で、右が普通の紙部分

↑画面左が粘着面で、右が普通の紙部分

ペタペタとくっつく粘着面を拡大すると、紙の繊維の隙間に、さっきの大葉の表面のような透明のツブツブが見える。実はこれが、付箋の粘着材なのだ。

付箋の粘着は、面全体に糊がべったりついているのではなく、この球体状の粘着材が点々とピンポイントでくっつく仕組み。だから、ふせんは貼った後から剥がすこともできるというわけ。

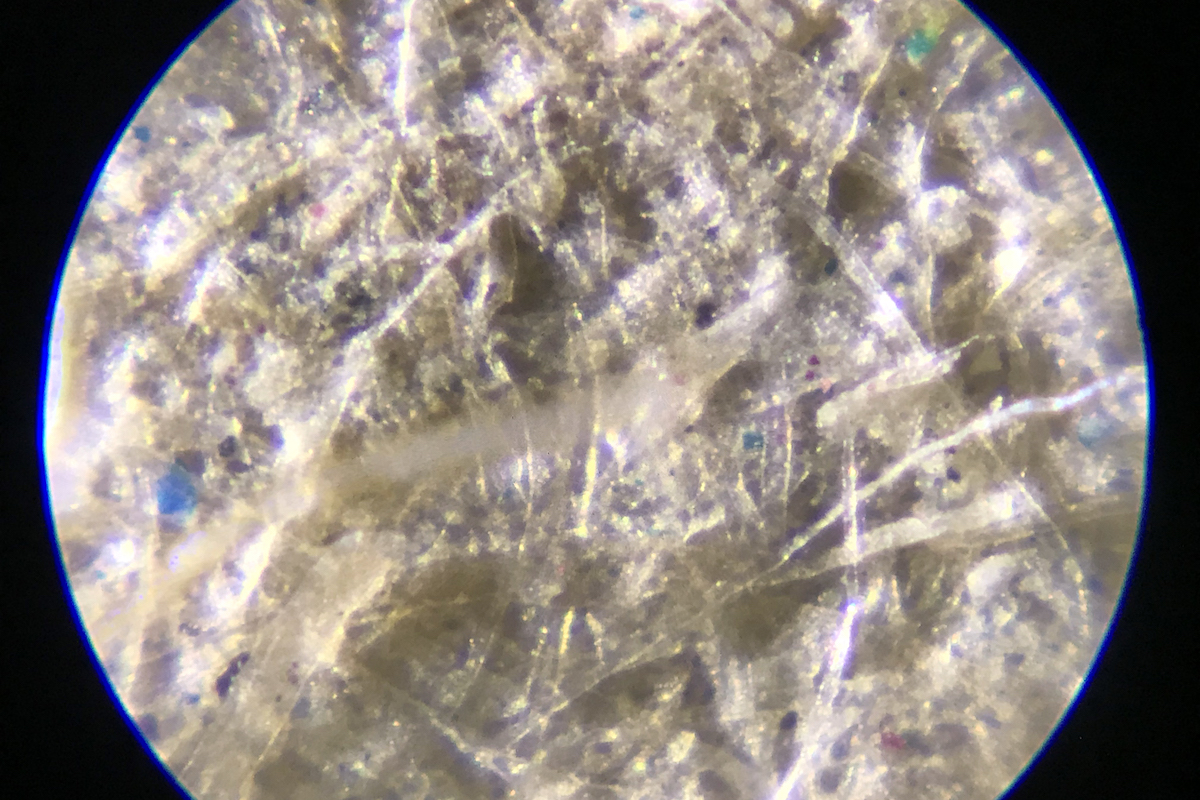

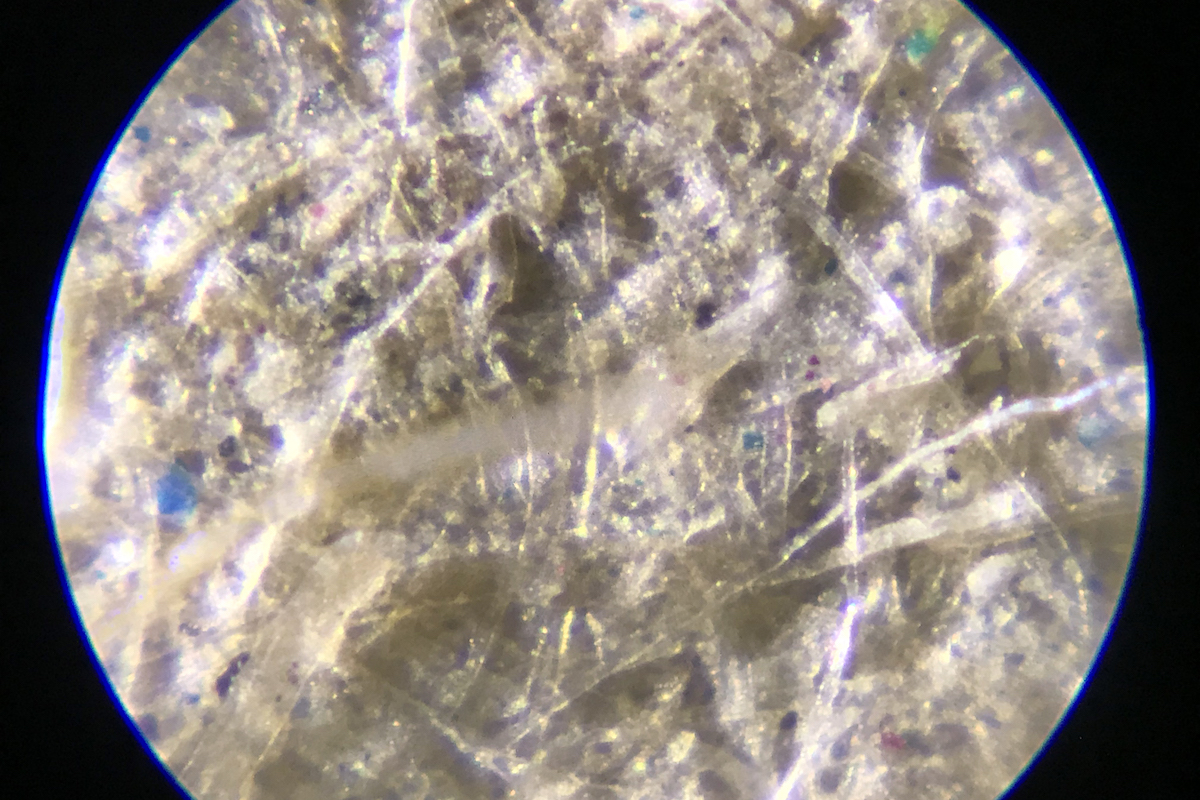

もし机の上に宅配の段ボールがあるなら、それも拡大しておこう。ツルツルした表面を削ぐように剥がすと、茶色いモロモロとした紙が出てくるので、拡大してみると……?

↑段ボール表面の表面を薄く剥がすと、また秘密を発見!

↑段ボール表面の表面を薄く剥がすと、また秘密を発見!

↑太さや色もバラバラの繊維に混じって、印刷インクの残骸も

↑太さや色もバラバラの繊維に混じって、印刷インクの残骸も

茶色や白色の紙の繊維に混じって、赤や青、緑の点が確認できた。

段ボールはそのほとんどが再生紙で作られているため、原料の雑誌や新聞など古紙に印刷されたインクがかすかに残っているのである。普通にティッシュなどの紙繊維を拡大して見るだけでも面白いが、古紙再生の段ボールは、さらにカラフルで見応えがあるのだ。

UVライトで秘密を照らし出せ

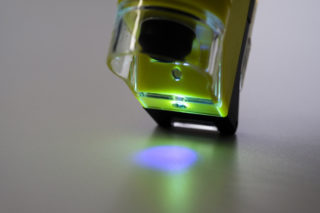

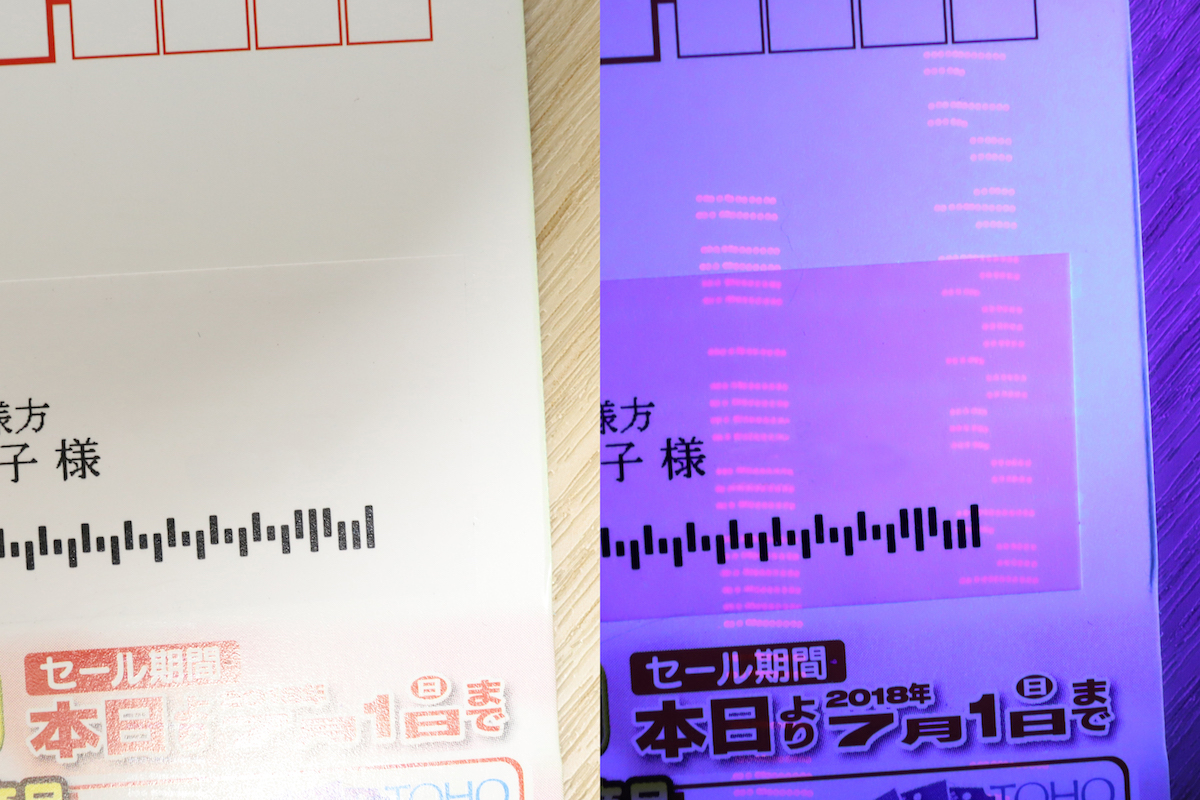

最後に、「UVライトモード」も試してみよう。UV=紫外線を当てるいわゆる“ブラックライト”で、いつもの照明では見えないものが浮かび上がってくるのである。

↑非破壊検査などで活用されるブラックライト=UVライトは、紫外線が蛍光成分を浮かび上がらせる

↑非破壊検査などで活用されるブラックライト=UVライトは、紫外線が蛍光成分を浮かび上がらせる

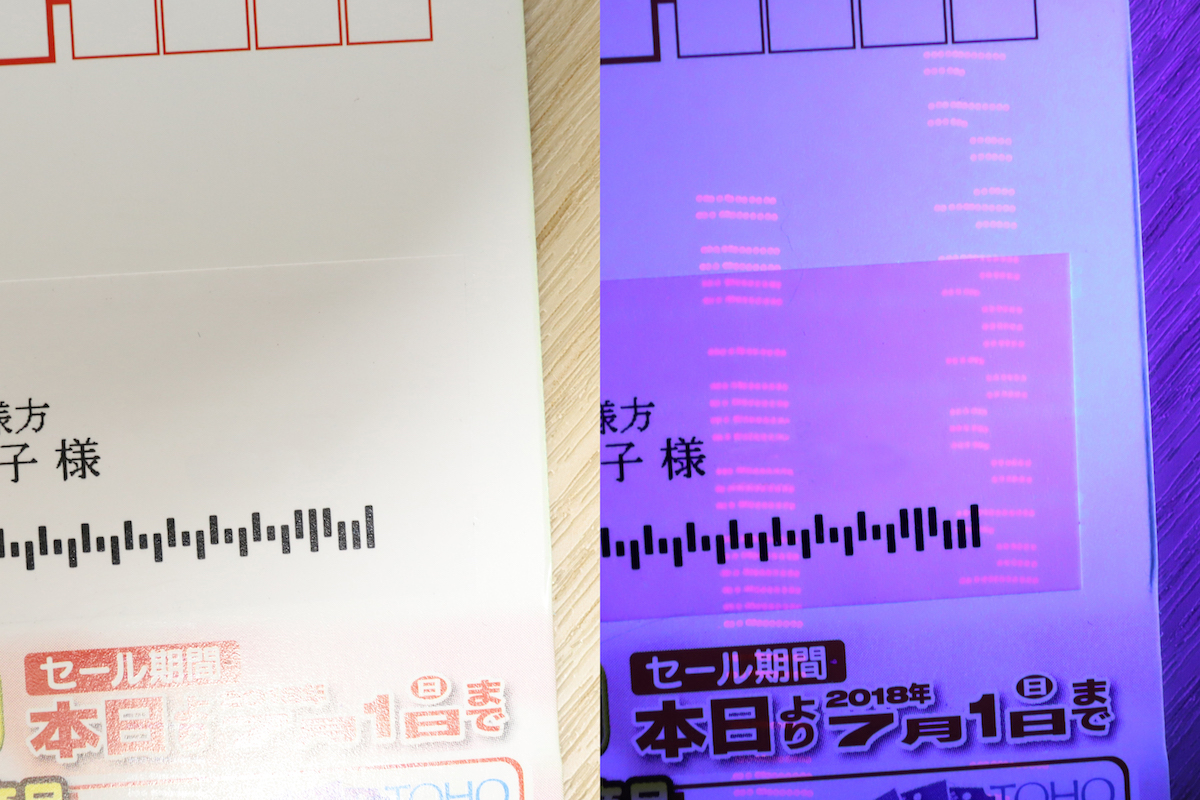

例えば、配達されたハガキのフチを照らすと……?

↑ごく普通のハガキも、ブラックライトで照らすと謎の模様が!

↑ごく普通のハガキも、ブラックライトで照らすと謎の模様が!

普通では見えないバーコードが現れる。

これは郵便局で使われている自動仕分け機が、手書きの宛名を読み取り、その内容を特殊なインクで印刷しているのだ。そのため、配達済みのハガキや封書にはこのようなバーコードが隠されているのである。※投函された場所によっては、バーコード印刷がない場合もあります。

最後にもうひとつ、ブラックライトでぜひ照らして欲しいのが、トイレの床と壁。

なんだかプラネタリウムのように、辺り一面の光点が見えるかもしれない。だが、そんなキレイなものじゃない。実はこれ、我々男子がトイレで小をする際に、気付かず飛び散らしていた飛沫汚れ。通常の明かりでは目視できない汚れも、ブラックライトで丸見えになってしまうのである(汚いので、写真は載せないが、ぜひ自分の目で確認してください)。一度見てしまったら、もうトイレ掃除を奥さんに任せっぱなしにできなくなること請け合いだ。

……いかがだろうか。家庭内のごく身近なものに潜んでいる「肉眼では見えない世界」を探検するだけで、これだけの秘密が見つかるの、すごくないか! ?

考えてみたら、例えば2DKの家だって、顕微鏡で見たらおそろしく広大な土地である。未だ見ぬ秘密はごろごろと転がっているに違いない。ご自宅探検隊の探索行はまだまだ続くのである。

さらに、このGWや夏休みにハンディ顕微鏡DXを野外に持ち出したとしたら……そりゃもう、見て楽しいものは無限にあると言っていいんじゃないだろうか。

試してもらったのは……

雑食系文具ライター/きだてたく さん

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。ブング・ジャムのメンバーとして参画した『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)が発売されたばかり。

【レイメイ藤井の顕微鏡ラインナップ】

「ハンディ顕微鏡ZOOM」2160円

60倍〜120倍に拡大し落射モードで観察できるお手頃モデル。UVライトも搭載する。

「ハンディ顕微鏡petit」1620円

手の中に収まるほどのコンパクト・軽量モデル。拡大倍率20倍で落射モードを楽しめる。UVライト付き。