フェムケアとは、女性という意味の英単語「Female」の「フェム」に、お手入れを意味する「care(ケア)」を合わせた造語。主に女性のデリケートゾーンのケアのことを意味します。それが最近では広く、生理や出産、不妊や更年期症状など女性の悩み全般をケアすることを指すようにもなっており、女性特有の健康課題を解決するためのケアのこととして使われる傾向に。ここ数年、専用のケア商品が販売されるなど、社会全体で関心が高まっています。

今回は、本来の“デリケートゾーンのケア”にフォーカス。長年フェムケアの重要性を訴え、「腟ケア」や「腟トレ」のパイオニア的存在でもある山口明美さんに、基本的なケアの仕方を教えていただきました。

フェムケアの目的は

女性が健康課題を解決して長く“生き生き”働くこと

ここ数年で、フェムケアという言葉を耳にするようになりましたが、どのような社会背景があったのでしょうか?

「2020年10月に衆議院議員の野田聖子氏が『フェムテック振興議員連盟』を発足したことが、大きなきっかけです。快適な生理期間と妊婦の支援、更年期の諸問題解決という3つの柱を軸に、女性の悩みを解決する商品や教育を社会全体で普及する目的で始まりました。それまではフェムテックという言葉すら日本ではほとんど聞いたことがありませんでした」(膣プランナー・山口明美さん、以下同)

また、時を同じくして企業の健康経営への関心も高まっていたのも理由だとか。

「とくに女性の社会進出が増える一方で、出産、更年期などのライフステージの変化により継続して働けず、最終的には出世をあきらめたり、退職してしまう人が多いことが、企業の人材不足につながっていました。体やメンタルの不調を個人に任せるのではなく、企業全体で支えていこうという動きが高まってきたこともフェムケアが広まる一因となりました」

でも日本は遅れている……

デリケートゾーンの悩みとその原因

フェムケアの中でも関心が高いのがデリケートゾーン。働き盛りの20代から30代に多いデリケートゾーンの悩みについて教えてください。

「その世代の女性が抱えがちなデリケートゾーンに関する主な悩みは、3つです」

1.におい

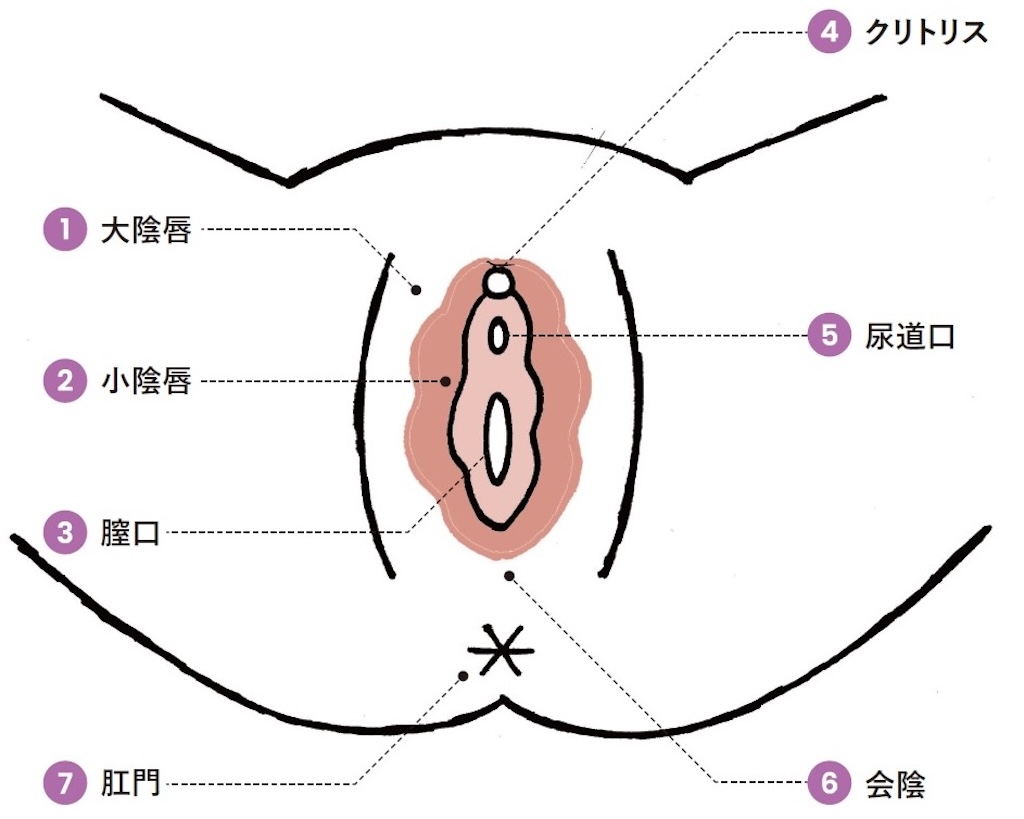

「デリケートゾーンには、尿道口、膣口、肛門と3つの穴があり、尿やおりもの、便、汗などさまざまな排泄が行われ、汚れる場所でもあります。とくに厄介なのが『膣垢(ちこう)』と呼ばれる、おりものや尿などが混ざった白っぽい汚れ。これらの汚れが付着したままでいると、においやかゆみの原因になります。また夏の暑い時期の膣には、ボトムスにショーツ、おりものシートなどが層になって重なり、高温多湿のお風呂場みたいな状態に。雑菌が繁殖することも原因です」

2.かゆみ

「デリケートゾーンの皮膚は大変薄く刺激に弱いため、摩擦に敏感でとても乾燥しやすい部分です。下着やナプキンが皮膚に触れてかぶれる、汗や熱がこもり蒸れて菌が繁殖する場合もあります。またかゆみが長引く場合には、カンジダ症や細菌性膣炎などの可能性も。これらの病気を性行為が原因と考え自分には関係ないと考える方もいらっしゃいますが、ストレスや疲労などで免疫力が下がることでも発生します。誰にでも起こる可能性があるのです」

3.ゆるみ・たるみ

「女性は、初潮、妊娠・出産、更年期などライフステージによって、ホルモンバランスが変化します。たとえば、肌や髪をきれいにし、血管や骨、脳の健康を保つ、通称・美のホルモンと呼ばれる“エストロゲン”は、30代半ばからゆるやかに減少していきます。このエストロゲンが減ると、膣萎縮を起こします。潤いや弾力が減り、ゆるみの原因に。また、膣を支えている骨盤底筋が運動不足などでゆるむと、膣も同様にゆるみます」

無知による“放置”は

不妊症のリスクを高める!

山口さんがとくに深刻だと感じるのが、異変を放置してしまうことだと言います。

「海外では専門的な知識や情報を得られる授業やクリニック、教育団体があるのに対し、日本は学習する機会すらままなりません。欧米では10歳ごろから母が娘に膣ケアを伝えますが、日本ではあえて秘めごとにしてしまうことが多いのが現状です。違和感を感じても誰にも打ち明けられず、放置してしまいます。また、性病は無症状であることも多いので、放置することで、不妊症のリスクを高める場合があります。においやかゆみなどの異変に気づいたら、すぐに病院を受診し相談する考えを持ちましょう」

デリケートゾーンの不調に気づくために

日頃から行いたいこと

デリケートゾーンは顔と違って、普段目にしない部分です。不調に気づく方法はあるのでしょうか?

「毎日触って確かめることです。入浴時に洗うときに丁寧にやさしく触ることで、デリケートゾーンの変化に気づきます。もしくは鏡を当てて、定期的に目でチェックするのもおすすめです。

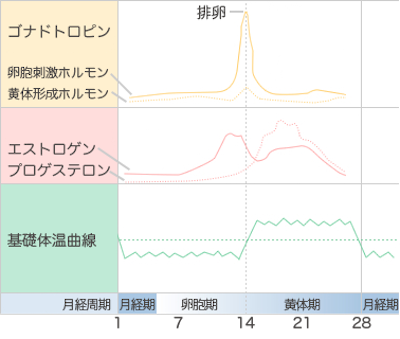

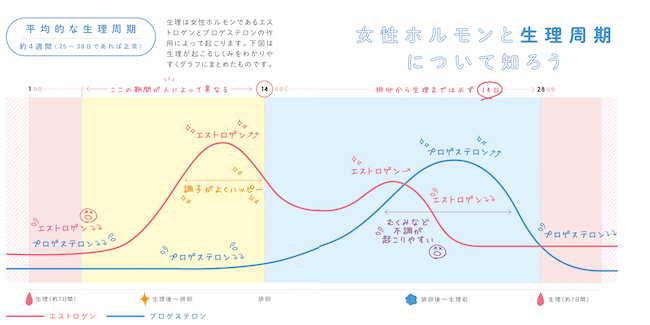

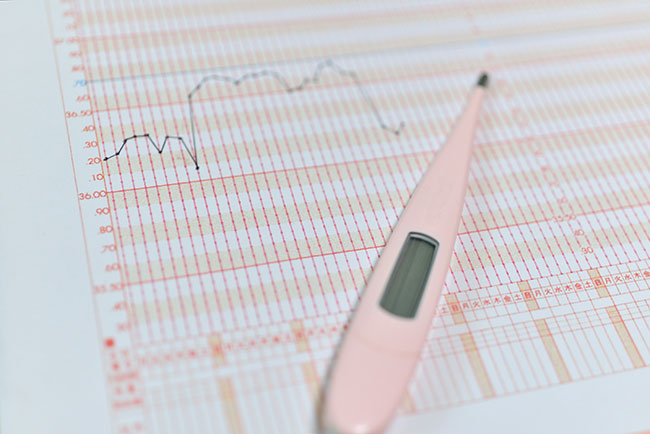

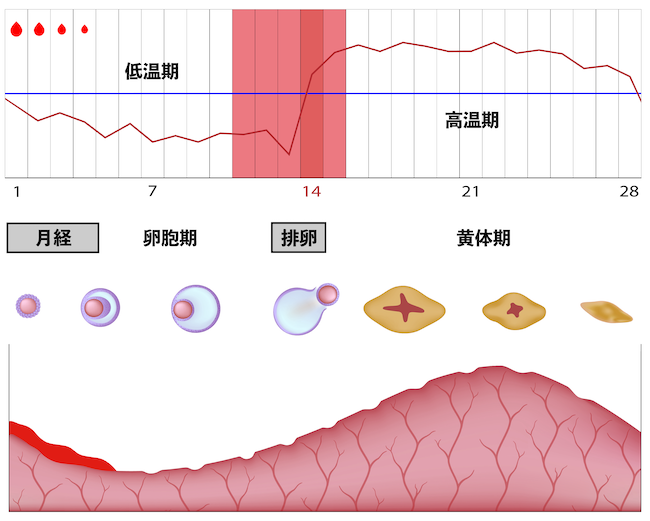

また、おりものは不調のバロメーター。おりものの色やにおいなどの変化で体調を感じ取ることができます。女性ホルモンがもっとも増える30代がおりもの量のピークです。生理周期に合わせて、色や量、粘質が変化します。おりものが白く濁ってポロポロしたり、生臭いにおいがするなど、いつもと違うサインが出たら、体が不調を訴えている証拠です。日頃から自分のおりものの状態を確認し、変化に気づけるようにするといいでしょう」

一般的なおりものの変化

月経期……生理中。経血が出ている。

↓

卵胞期……月経期後。量が少なくサラッとしている。排卵期にむけてだんだん量が増える。

↓

排卵期……おりものの量がピークに。透明でとろみがある。

↓

黄体期……排卵後、だんだん量が減る時期。白濁で粘り気がある。

↓

月経期直前……量が増え、においがやや強くなる。

専門家が教える

デリケートゾーンの正しい洗い方と膣トレーニング

膣まわりのケアを行った人の誰もが「やってよかった!」と効果を実感するそう。

「フェムケアは、それほど体に良い影響を与えるのです。具体的な膣へのアプローチは2つあります」

・膣を外側からアプローチする「膣ケア」

・膣を内側からアプローチする「膣トレ」

「膣ケアの基本は、清潔に保つこと、乾燥させないこと、冷やさないことの3つです。膣トレは、膣を支えている骨盤底筋を鍛えること。膣内には膣フローラと呼ばれる常在菌がバランスを保ち、膣のバリア機能を担っています。虫歯菌を抑えるために歯の汚れを落とし、口を閉じよく噛み、歯並びを整えるように、膣にもケアやトレーニングが必要なのです」

では、実践方法を順番に見ていきましょう。膣ケアは、清潔に保つ方法=洗い方に絞って解説いただきます。

【膣ケア】

デリケートゾーンの正しい洗い方

角層が薄く、名前の通りデリケートに扱う必要のあるデリケートゾーン。しかしながら、近くでは排尿・排便も行われているため、汚れや垢が溜まりやすい部位でもあります。でもそのわりに、正しい洗い方をきちんと習った経験のある人は少ないのではないでしょうか。山口さんにやさしく洗いながらも汚れを落とす正しいデリケートゾーンの洗い方を教えていただきました。

【準備するもの】

デリケートゾーン専用のボディウォッシュやソープ

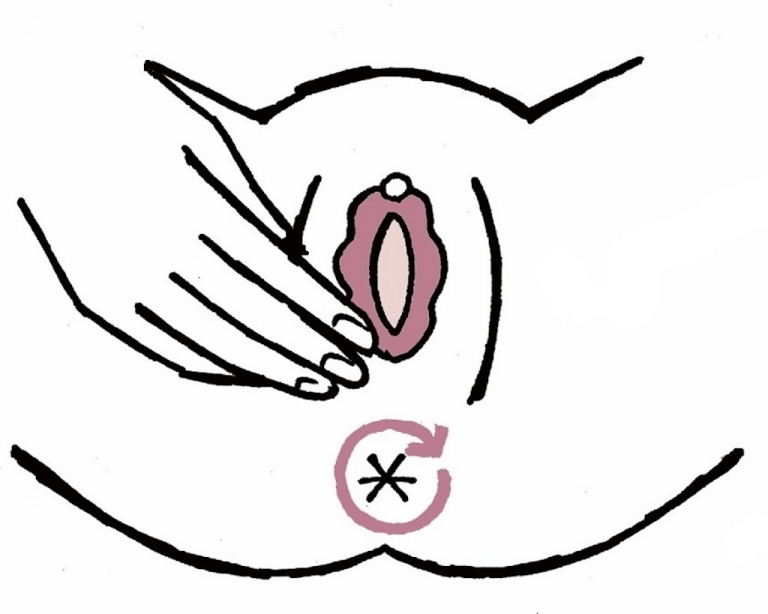

【洗い方】

1.水圧が弱いシャワーでさっと流す。

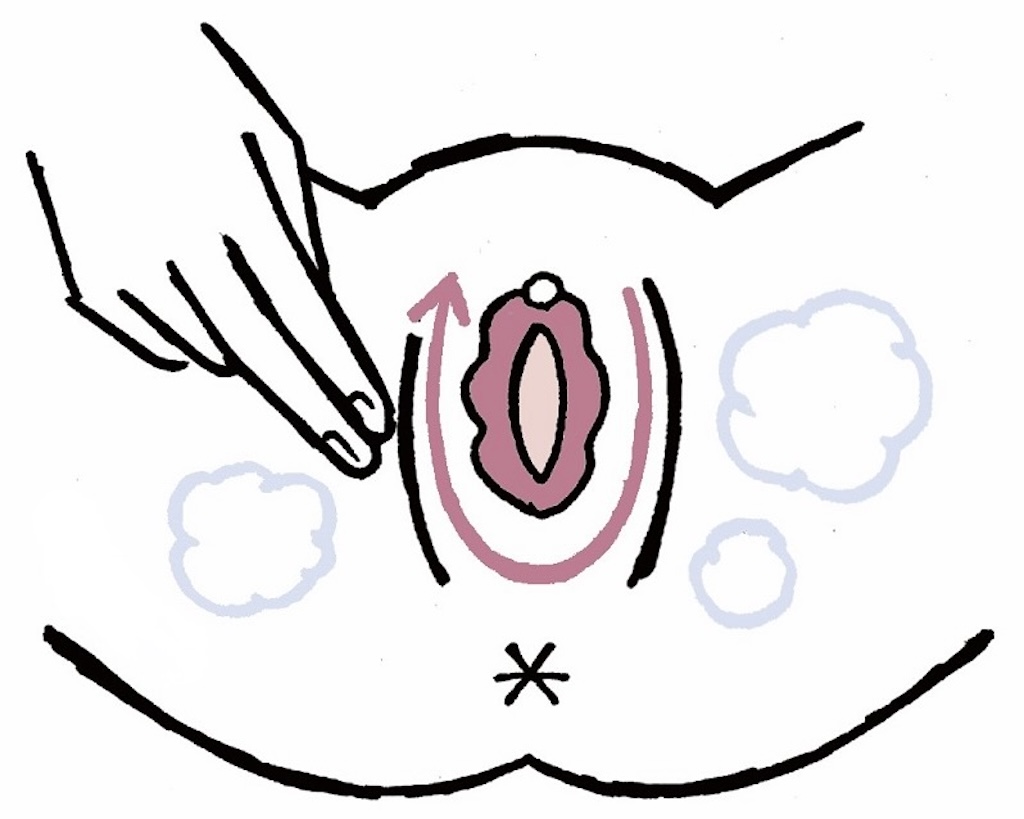

2.腰をおとし、足をしっかり開く。専用のウォッシュかソープをしっかり泡立てて、デリケートゾーン全体を覆うように泡をのせる。

3.大陰唇と小陰唇をやさしく洗う。

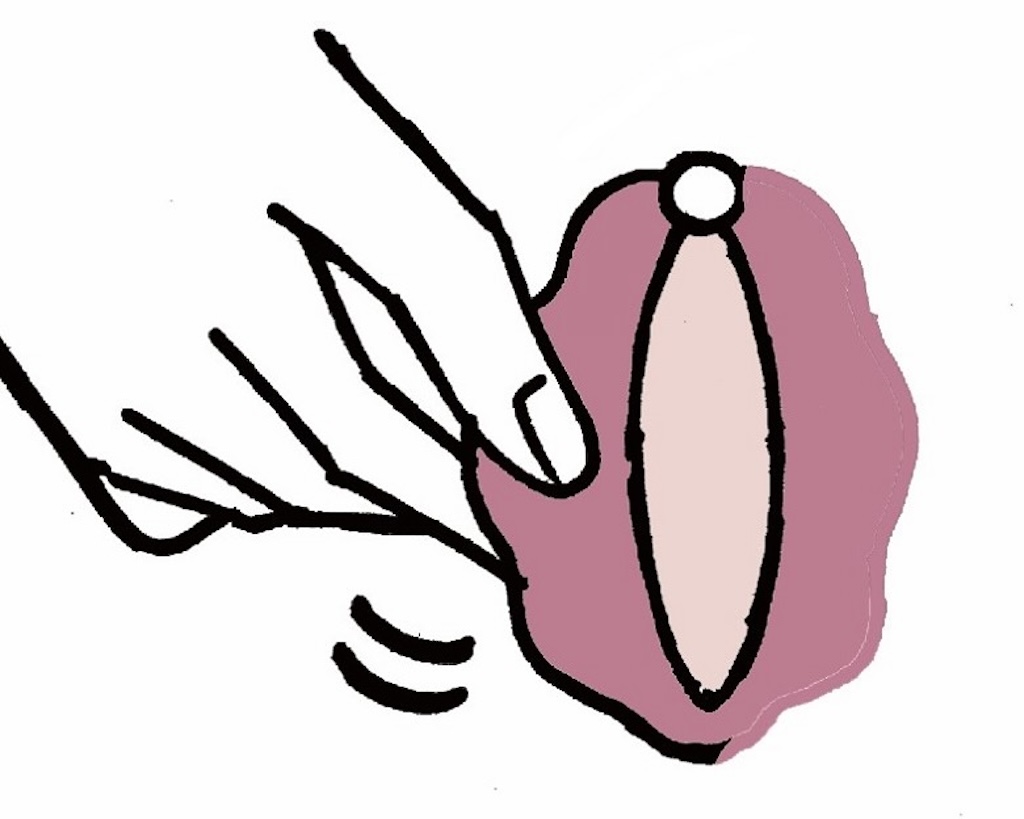

4.小陰唇のヒダを指で挟んで洗う。

5.クリトリス包皮を引き上げて洗う。

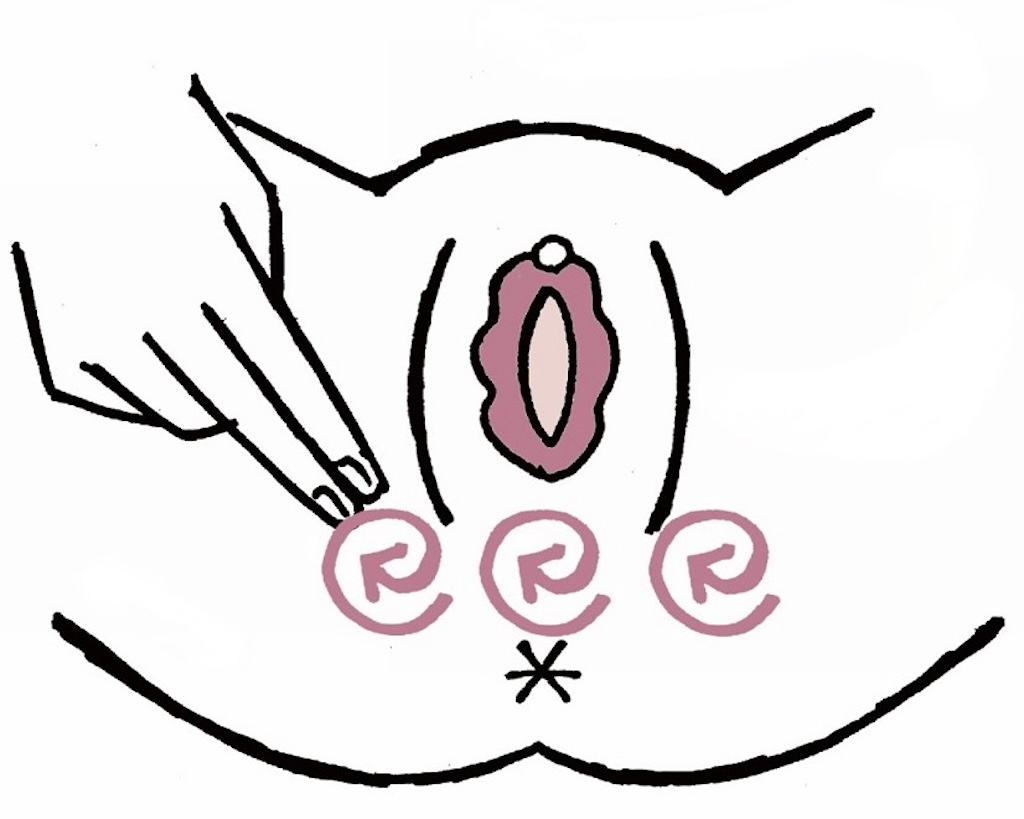

6.会陰(膣口と肛門の間)を円を描くように洗う。

7.膣口を泡をすべらせるようにスッとやさしく洗う。

8.足をしっかり開いて肛門を洗う。肛門の周りにはシワがたくさんあるため、やさしく円を描くように。

9.シャワーでやさしく流し、タオルで押さえたら終了。水圧の弱いシャワーでやさしく流したあと、タオルで一度軽く押さえるようにやさしく拭くこと。

Q&A 膣ケア編

デリケートゾーンの洗浄に関連して、その他の疑問にも回答いただきました。

Q.デリケートゾーンを洗うときは、専用のソープを使うべき?

A.

「専用のソープを使うと安心です。というのも、専用のソープは皮膚環境と同じ弱酸性のため、負担を最小限に留めながらやさしく洗えます。よく洗顔石けんで洗ってもいいですかと聞かれますが、デリケートゾーンはさまざまな物質を吸収しやすい部位。肌から体内に物質が吸収される経皮吸収率は、腕の内側(前腕)の約42倍ともいわれています。防腐剤など極力不要なものが入っていないソープを使うことをおすすめします」

Q.黒ずみが気になるときにはどうしたらいい?

A.

「もともと人によって肌の色味が異なるように、膣の形状や色にも個人差があります。持って生まれ状態からさらに黒くなってしまう原因は、摩擦とホルモンバランスの崩れです。膣は乾燥や刺激から保護してくれる角質層が薄いため、摩擦などの刺激を受けると、メラニン色素を作って皮膚を守ろうとします。また、ホルモンバランスの崩れにより、メラニンが排出されず沈着してしまうことも。まずは摩擦から守るために保湿を行います。デリケートゾーン専用の保湿ジェルやオイルを使いましょう。黒ずみがどうしても気になる人は、メラニンの生成を抑えるデリケートゾーン専用のホワイトニングもあるので試してみるのもいいでしょう」

Q.いつも清潔に保つためには?

A.

「かゆみの原因でもふれましたが、夏の暑い時期の膣は、通気性が悪く、カビが発生しやすい状態です。洗うことも大切ですが、1日の中でおりものシートや下着をこまめに変え、清潔な状態を保ちましょう。また、おしゃれに敏感な方には抵抗があるかもしれませんが、吸水性・吸湿性の良い綿素材のショーツがおすすめ。夜だけでも綿素材のショーツにするなど、蒸れない対策が大切です」

続いて、“膣トレ”の具体的な方法を解説いただきます。

【膣トレ】骨盤底筋を鍛える呼吸トレーニング

骨盤底筋のゆるみは、骨盤のゆがみと筋力の低下、つまり姿勢の悪さと運動不足が原因です。現代は一日中座りっぱなしで動かない、歩く機会が少ないなど運動不足の人が多いことも影響しているので日常的に、骨盤のゆがみを整えたり、筋トレを行うようにしましょう。手軽に行えるスクワットや、呼吸を意識しながら行い、肛門・尿道・膣を締める“膣トレーニング”がおすすめです。

呼吸をしながら、3つの穴を締めていきます。締める順番は、肛門→尿道→膣です。最初はなかなか意識しづらいと思いますが、以下にあるように想像力を働かせイメージすることで、それぞれの部位を意識できるようになっていきます。

【トレーニング方法】

1.肛門を締める。

鼻から息を吸って、口から吐きながら肛門を締める。ぎゅっと雑巾を絞るイメージお尻の穴に力を入れて、5秒×10回行う。腹筋を使わずに行うのがポイント。

2.尿道を締める。

鼻から息を吸って、口から吐きながら尿道を締める。おしっこを我慢する感覚で、尿道から細いストローのようなものを吸い込むようなイメージで締める。5秒×10回行う。

3.膣を締める。

まず体を脱力させてイスに座る。耳から腰が一直線になるように自分のセンターポジションを確認する。体の真ん中にポールがあり、頭の上から串刺しになっているようなイメージ。鼻から息を吸って吐きながら膣を締める。膣の扉を閉めるような感覚で締めた後、そのまま胃→頭の上まで引き上げるようなイメージで引き上げる。5秒×10回行う。

Q&A 膣トレ編

Q.膣がたるんできた気が。どう対処法したらいい?

A.

「たるむ原因でもふれましたが、ケアをせず放置する、乾燥や老化によって膣がたるむことがあります。また、骨盤内の臓器を支えている骨盤底筋の指示力が低下して、膀胱や子宮頸部などが出てきてしまう骨盤臓器脱が起こる場合も。これらは、膣ケアと膣トレーニングで対処できます。骨盤臓器脱は、気づきにくく誰にでも起こりうるもの。違和感を感じたら女性専門クリニックなどへ相談しましょう」

気づかない間にデリケートゾーンに汚れを溜め、雑菌を繁殖させるなど不衛生な状態のまま放置していることが体の不調を招く原因となっているかもしれません。そんな状態をいち早く改善するためにも、まずは日頃からデリケートゾーンの状態をチェックし、正しい洗い方からスタートしましょう。

Profile

膣プランナー / 山口明美(ちつ姉)

エステサロン入社1年目での目標売上対比250%達成を皮切りに、最年少でサロン事業部統括マネージャーに昇進、美容機器販売実績6年連続1位達成、美容サロンの立ち上げと店舗展開等、美容業界の門をたたいた19歳から現在まで数々の前人未到の実績を生み続ける美容業界のレジェンド。近年では、「フェムテック・フェムケアを日本の新たな文化に」をコンセプトにフェムテック分野では日本初の膣プランナーとして活動。『ちつ姉』『膣ねぇ』の愛称でSNS総フォロワー約50万人。YouTube で話題の「令和の虎なでしこ版」では虎としてレギュラー出演。フェムケア商品プロデュースと企業コンサルティング業務に主軸を置き、主催するサロンオーナー向けセミナーやオープンイベントでは、延べ1万人を動員するなど、第一線で美容業界を牽引。

HP

Instagram

サロン「女性ホルモン活性化 フェムケアサロン FEMEW【フェミュー】」

『AYA×ちつ姉 最高のフェムトレ』(ワン・パブリッシング)

膣を意識することで不調解消だけではなく、お腹やせや美肌も叶えられる! 人気フィットネスプロデューサーのAYAさんが膣トレを、ちつ姉こと山口明美さんが膣ケアについてレクチャーした初心者にもわかりやすいフェムケアスターターにぴったりの一冊。