ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」(隔週水曜日更新)! 連載第22回は、黒氏も親しんだ「昭和の子供向け妖怪本」に掲載されている思い出の妖怪を補遺々々しました。

あの頃の妖怪本

妖怪が好きな人で、水木しげる氏の本を一度も読んだことがない人はいないのではないでしょうか。

私は子供のころに小学館入門百科シリーズの『妖怪100物語』『妖怪なんでも入門』『妖怪クイズ百科事典』と出会いました(このシリーズは新デザインになって現在も読まれつづけています)。

水木氏の描く妖怪はどこか親しみやすく、面白く、でもちょっと怖いものもいて、次はどんな妖怪が出るのかなとワクワクしながら頁をめくりました。

読み終えるともっと妖怪を知りたくて、書店や図書館へ走りました。

皆さんは、どんな本を読んで妖怪を好きになりましたか?

どんな妖怪がいちばん印象に残っていますか?

今回は趣向を変えまして「昭和の子供向け妖怪本」の中から、いくつか変わった妖怪をご紹介いたしましょう。

黒史郎の心に残る妖怪たち

昭和43年に秋田書店から発行された「世界怪奇スリラー全集」全6巻は、魔術、怪奇事件、空飛ぶ円盤と、ひじょうに充実した内容でした。奥付の頁を見ると小・中学生が対象年齢と書かれていますので子供向けに出された全集であることは間違いないのですが、大人が読んでもなかなか過激な内容でした。この全集の2巻目、山内重昭著の『世界のモンスター』は、タイトルどおり、世界中の妖怪たちを紹介しています。

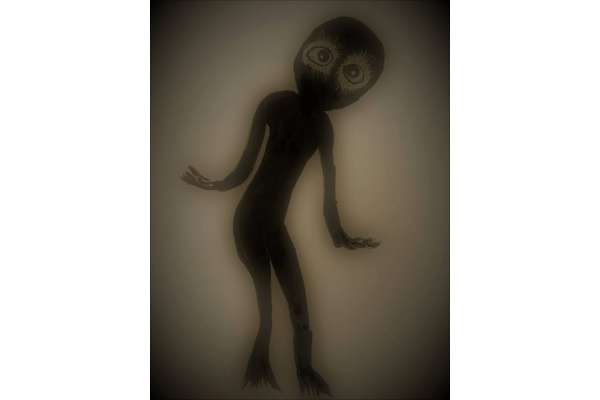

私がとくに印象に残った妖怪は「みンな」です。この変わった名称の妖怪は、夜道をひとりで歩いていると出遭うもので、ずっと後ろからついてくるストーカーです。走って逃げても、走って追いついてきます。その姿はいろいろと変化をしますが、基本は人に近い形で、全身は真っ黒、顔の真ん中に赤いひとつ目が縦についています。こちらが怖がると、どんどん身を寄せてきて、「怖いから見るな、怖いから見ンな」と呟きます。「みンな」という名は、「見るな」という意味だったのです。後をつけてくる以外の悪さはしないのですが、人の不安感、恐怖心を絶妙に煽ってくる嫌な妖怪です。

嫌といえば「金ン縛り(かなンしばり)」も、かなり嫌な妖怪です。これは人に似た姿をしていますが、ネズミのような髭と手を持っています。就寝中に動けなくなる金縛りは、この「金ン縛り」が馬鹿力で胸を押さえ込むから起こる現象なんだそうです。

本の解説によると、金縛りにあったら無理に解こうとはせず、じっとしているほうがいいようです。無理に動こうとすると心臓が止まってしまうからです。なんと、「ポックリ死」の原因は、この「金ン縛り」のせいだというのです。

「米つき座頭」は、たいへん醜悪で残忍な性格の妖怪です。目の潰れたお坊さんの姿をしており、墓場から死体を掘りだします。そして臼と杵で死体を砕き、食べるのです。「米つき座頭」なんですから、米だけを搗いてほしいものです。

また、ゲームなどですっかり有名になった巨大骸骨妖怪「がしゃどくろ」も載っています。「がしゃどくろ」は歌川国芳『相馬の古内裏(そうまのふるだいり)』に描かれた大きな骸骨のイメージが強いですが、この本では人間の頭蓋骨を腹に溜め込んだ(巨大)骸骨として描かれています。

子供向けの妖怪本といえば、やはりこの本でしょう。昭和47年刊行の佐藤有文著『日本妖怪図鑑』。子供向け妖怪本の金字塔です。

多くの妖怪好きから愛される「びろーん」も、この本に載っています。

この気の抜けるような響きをもつ名前の妖怪は、別名を「ぬりぼとけ」といい、コンニャクのようにぶよぶよとしています。もともと化ける能力があったようで、「びろ・びろ・びろーん」と唱えて仏さまに化けようとしたところを失敗してしまい、名のとおり、びろーんとした、へんてこな姿になってしまったのです。目は腫れぼったく、ほうれい線はくっきり、すきっ歯に出っ歯とお世辞にも美形とはいえませんが、それが愛くるしくもあり、多くのファンを獲得しました。

1970年代は、少年漫画雑誌でも多くの妖怪企画がありました。そこでしか見ることのできない妖怪もたくさんあります。

昭和43年発行『週刊少年マガジン』25号の「日本の怪異 大妖怪」には、「白骨大入道(はっこつおおにゅうどう)」なる妖怪が紹介されています。紹介といっても記事に解説はありません。その姿は先述した歌川国芳『相馬の古内裏(そうまのふるだいり)』に描かれた大きな骸骨とほぼ同じですが、こちらは目が血走っていて、より怖いです。

同じく『週刊少年マガジン』の昭和42年発行、41号の企画「四谷怪談ウルトラ妖怪画報」には、「四谷怪談」の主人公・お岩の恨みをはらすべく、沼の主の「もうりょう」、内臓を食べる「かっぱ」、50年以上生きている「化けうなぎ」、山奥に住む獣が化けた地獄の「火車」、火事を起こしに井戸から現れる「井戸黒鳥(いどこくちょう)」、6人の「雪女」といった妖怪たちが伊右衛門を襲っています。お岩様の人望(妖望)の厚さがうかがえます。

昭和の子供たちを妖怪・オカルトの世界にどっぷり引き込んだ立役者、手の平サイズのぶ厚い「百科」系を忘れてはなりません。ケイブンシャ『妖怪・幽霊大百科』『日本の妖怪大百科』、小学館コロタン文庫『世界の妖怪全(オール)百科』など、素晴らしい本がたくさんありました。

その中でもわたしは昭和58年に秋田書店から発行された竹内義和・編『悪魔・オカルト大全科』が印象的でした。この本に紹介された妖怪はいずれも個性的で魅力的なのです。

「1ツ目おばあさん」は夕方になると現れる単眼のお婆さんで、人の家の前に長時間立ちつづけます。イラストを見ると「大安売」の文字の書かれた幟を持ってお店の宣伝をしているようにも見えますし、頭にかわいいリボンをつけているので、それほど怖くはありません。

「手だけがサソリ」という妖怪はその名のとおり、外見は人間のおじさんですが、手だけが大きなハサミです。大木をも簡単に切ることのできるこのハサミで、人間の首も切ったといいます。同じハサミでもカニやザリガニですと名前がカッコ悪いので、やはりサソリで正解でしょう。

「ケンケン男」は片足を縄で縛ってケンケンで移動する奇妙な妖怪です。「ケンケン男」についての情報はほとんど明記されておらず、解説に「首のないおとうさん」をおんぶしているとあるだけです。掲載されているイラストでは「ケンケン男」の後方に潰れて炎上している車が確認できます。路上には男性の生首が転がっています。背負っている「首のないおとうさん」は、被害に遭った人物の父親でしょうか。あるいは「ケンケン男」の父親なのでしょうか。謎の多い妖怪です。

今回紹介した妖怪はいずれも、民俗資料の中では見つけることができませんでした。

もしかしたら著者の完全な創作だったのかもしれませんし、一部だけ創作なのかもしれません。あるいは、まだ見つかっていないだけで、どこかの伝承・絵巻に名前や姿があるのかも――。

文・絵=黒史郎

「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ