いま誰もが、忙しい日々に追われ周囲の視線を気にして、自分を見失っているのではないでしょうか? 毎日がもっと楽しくて、幸せに感じられるものならいいのに——。落ち込む時代の空気に反比例するように“ウェルビーイング”が重視されるなか、幸せを科学的に研究・実証する「幸福学」が注目されています。

幸福学とは、心理学を基礎として、統計的にどういう人が幸せなのかを明らかにしていく学問のこと。この連載では、幸福学を研究する前野マドカさんに、さまざまな視点から幸せを感じる習慣や思考法など、「幸せになる方法」を教えていただきます。第4回は、子どもと一緒に幸せを感じるために今日からできることをお伝えします。

親子でワクワクする時間を増やしていく

———まずは自分自身が「幸せ」と感じることが大切だということを教えていただきました。今回のテーマは、家族。とくに子どもの幸せについて教えていただけますか?

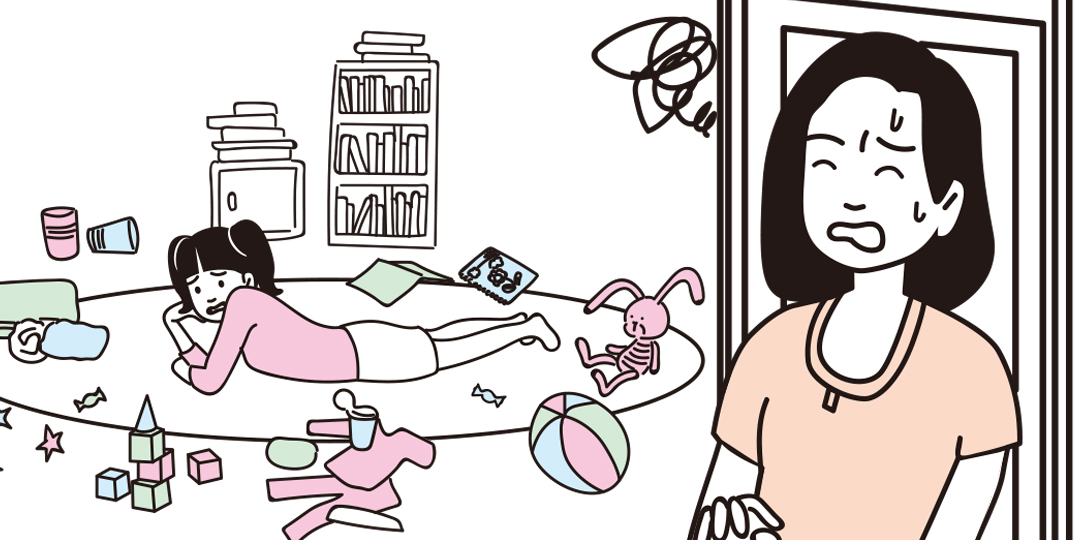

「世の中のお父さんやお母さんは、無条件に子どもに『幸せになってほしい』と思っている方が多いですよね。それなのに子どもに怒ってしまったり、厳しいことを言ってしまったり。『なんでこんなことしてしまったんだろう』と自己嫌悪に陥ってしまう人もいます。厳しい方が教育上いいと考えている人もいるかもしれませんが、幸福学の観点から考えると怒られて伸びることはほとんどありません」

———多少厳しくしたほうが子どものためになるのでは、と思っていました。

「実はお子さんの学びが身につくタイミングは、面白がっている時とワクワクしている時。お子さん自身がワクワクするほど、学んでいくことができるんです。例えば、勉強が苦手というお子さんであれば、親御さんから『お父さん・お母さんに勉強を教えて』とか『一緒に勉強しようか』と、本人が主体的にやりたくなるようなきっかけを作ることが大切。ついつい『宿題やりなさい!』と命令したくなりますが、ワクワクするような仕掛けを入れてあげることがポイントなんです。大人と子どもが一緒に並んで作業することもおすすめですよ」

———作業ですか?

「お子さんが宿題をやっている隣で親御さんが家計簿をつけたり、パソコンで仕事するのもいいですね。一緒に同じような作業ができると楽しいですよね。また勉強することの目的も伝えてあげると、主体的に楽しみを見出してくれますよ」

“他者貢献”の実感が子どもを育む

———理屈ではわかっているのですが、なかなか言うことを聞いてくれなかったり、やることをやってくれなかったり……。どうしても怒ってしまいそうな時は、どうしたらいいでしょうか?

「ゲーム感覚でお手伝いをしてもらうことから始めてみてはどうでしょうか。もうゲームはやめなさい! と叱るのではなく、『どっちが早くおもちゃの片付けができるか競争しよう』とか『洗濯物を畳む競争しよう』となるべく、楽しく、ワクワク、やらされている感がないよう、面白そうなお手伝いに誘導することがポイントです。お手伝いができたら『〇〇ちゃんが***してくれて助かったよ』と、必ず一言をそえてあげること。子どもでも他者貢献できていると感じると、幸福度が高まります。また手伝ってもらうことで家事も減らせるので、一石二鳥どころじゃないはずですよ!」

———親子でワクワクする時間を増やしていくことが、幸福度を高めていくんですね。

「他者貢献は、お子さんの感性も育みます。お手伝いって生活に欠かせないものなので、とってもいいしつけになりますし、自立する際にも役立つんです。また、子供の頃のお手伝いの記憶は、“お父さん・お母さんと一緒にやった楽しい思い出”としてしっかり残ります。大切な思い出を振り返りながら、部屋を片付けたり、洗濯物を畳んだりする経験は、お子さんの幸福度をより高めてくれるでしょう。

ちなみに、幸福感の高い人は創造性が3倍もあるって言われているんです。以前もお伝えしたように、幸せって伝播します。まずは親御さんが幸せになる、そしてお子さんや周りの家族へと幸せを伝播させる。さらにお手伝いを通じて、お子さんが他者貢献を実感することができれば、親子でもっと幸せになれますよね。下記にある『幸せの4つの因子』を伸ばしながら、親子で幸せになりましょう」

幸せの4つの因子

■「やってみよう!」因子

・主体的にやりたいことに取り組んでいる人

・得意なことがあり、それを伸ばそうと努力をして強みをさらに高める人

・好きなことがあり、それを突き詰めようと打ち込んでいる人

■「ありがとう!」因子

・人の喜ぶ顔を見たいと思う人

・困っている人を支援したいと思う人

・他者とのあたたかい付き合いに感謝している人

■「なんとかなる!」因子

・考えすぎず物事を決断できる人

・失敗しても気持ちを切り替え立ち直るのが早い人

・自己受容できている人

■「ありのままに!」因子

・地位財形型の競争を好まない人

・自己像が明確な人

・他者への許容度が広い人

幸せになる思考習慣……「親子でワクワクする時間を過ごす」

・学びが身につくのは、面白がっている時、ワクワクしている時

・他者貢献で幸福度を高める

・お子さんが上手にお手伝いできたら「〇〇ちゃんが***してくれて助かったよ」と必ず伝える

子どもに幸せになってほしいと思う気持ちは、どんな親も感じていること。子どもの幸福度を高める方法として、一緒にワクワクしながら「楽しくお手伝い」を実践してみましょう。次回のテーマは「相手を変えることはできない。まず、自分の意識を変える」を紹介します。

Profile

慶應義塾大学大学院研究員 / 前野マドカ

EVOL株式会社代表取締役CEO、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所研究員、一般社団法人ウェルビーイングデザイン理事、国際ポジティブ心理学協会会員。サンフランシスコ大学、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)などを経て現職。著書に『月曜日が楽しくなる幸せスイッチ』(ヴォイス)、『家族の幸福度を上げる7つのピース』(青春出版社)などがある。