2021年3月17日、全国の小・中・高校生を対象に行われた第32回「大人になったらなりたいもの」アンケートの結果が発表された。今年は男子が小中高すべて、そして女子が中学と高校で“会社員“を1位に挙げている。

「好きだから」会社員になりたい

調査を行った第一生命保険は、会社員が人気になった要因に関して次のように分析している。「コロナ禍でリモートワークの導入が進み、自宅で仕事をする父親・母親の姿を目の当たりにして、会社員という職業を身近に感じた子どもが多かったのでは」

選んだ理由は、男女ともすべてのグループで「好きだから」が1位だった。家族が揃って自宅で過ごす時間が長くなるなか、これまでチャンスがなかった“オン”の状態にあるお父さん・お母さんのシャープな一面を垣間見る場面が増え、会社員という仕事に対する好感度が上がったのだろう。

かなり特殊な仕事

この原稿で紹介しようとしている一冊は、小中高生世代の2021年の時代精神に逆行するものかもしれない。かなり特殊な職業に就くための過程と、それに挑戦した後に訪れた大きな挫折感をつまびらかにしていく内容だからだ。

「かなり特殊な職業」という言い方から、どんな仕事をイメージするだろうか。プロスポーツ選手やアーティストを思い浮かべる人は多いだろう。医師や看護師など、医療関係の仕事も特殊という形容がふさわしいかもしれない。もちろん、YouTuberやダンサーも考えられる。ただここでは、もうちょっと振り切っていただきたい。

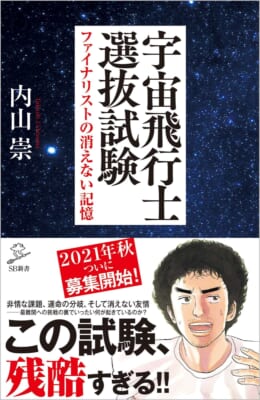

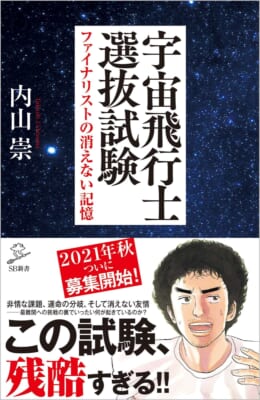

『宇宙飛行士選抜試験』(内山 崇・著/SBクリエイティブ・刊)は、特殊さに関してなら異次元的な響きの宇宙飛行士という仕事に挑戦した男性のドキュメントだ。“はじめに”の冒頭部分に、次のような文章が綴られている。

このものがたりは、スペースシャトルにあこがれて宇宙エンジニアになったぼくが、小さいころからの夢「宇宙飛行士」になるために全身全霊を傾けて挑んだ10か月に及ぶ「宇宙飛行士選抜試験」への挑戦と、そして、その後の12年間の葛藤を描いたものである。

『宇宙飛行士選抜試験』より引用

サブタイトルに込められた深い感情

JAXA(宇宙航空研究開発機構)のウェブサイトに掲載されている資料によれば、これまで宇宙に行った人は566人(2020年8月14日現在)。そのうち日本人は12人。著者の内山氏は、その12人には入っていない。

夢を叶えて宇宙飛行士になった人たちに関する情報は、さまざまな形で世に出る。しかし、あと一歩で夢を叶えられなかった人が、自らの言葉で語る機会はきわめて少ないはずだ。人生のすべてを賭けるほどの大きな夢への挑戦に失敗した事実を改めて認め、挫折感と喪失感にさいなまれた12年間をさらけだす行いには、尋常ではない勇気が必要だ。その勇気の本質を知るためだけでも、本書は間違いなく一読に値する。「ファイナリストの消えない記憶」というサブタイトルには、読む側の想像以上にさまざまな感情が込められているに違いない。

夢の怖さ

何かを実現するためにすべてを捧げてきて、それが叶わないと知った瞬間、人は何を思うのだろうか。内山氏は、次のような言葉で綴っている。

後悔はなかった。結果に不満もなかった。ただ、目の前にまできていた夢が一瞬にしてなくなり、行き場のなくなったぼくの昂った熱をどうすることもできなかった。「あと少しで宇宙飛行士になれたかもしれない」という呪縛からなかなか逃れられなかった。夢の怖さを知った。自分でもその深さに気づけないほど心の傷は深かった。

『宇宙飛行士選抜試験』より引用

“夢の怖さ”というひとことに、凄みを感じる。

哲学書としても読みたい

目次を見てみよう。

第0章 指先まで触れた夢

第1章 突然の報、10年ぶりの募集

第2章 ザ・宇宙飛行士選抜試験(前編)

第3章 宇宙飛行士の資質とは?

第4章 ザ・宇宙飛行士選抜試験(後編)

第5章 残酷な分岐点

第6章 2020年、宇宙への絆は消えない

終章 紡いでいく夢

一気に読み切ってしまった。何かに挑戦するワクワク感、予想もできないことに触れる疾走感に満ちた毎日、合格への期待感、そして最後の最後に訪れた絶望。すべてを乗り越えた内山氏が示してくれるのは、悔やみ、考え、苦しみ抜いた人間だけが辿り着くことができるピュアな感覚だ。

いまぼくは、心の底から晴れ晴れとした気持ちだ。ぼくは夢を諦めるんじゃない。夢の実現方法を変えるんだ!

『宇宙飛行士選抜試験』より引用

この文章だけ切り取って紹介すると、予定調和的なものとして映るだろうことはわかっている。でも、違うのだ。なぜ、どう違うのか。それは実際にこの本を読んで感じ取っていただくしか方法はない。

ジャンルはまったく違うのだが、1994年のハリウッド映画『ショーシャンクの空に』を見終わった時と同じ気分になった。哲学書という角度から見ても優れていると思う。普段の生活ではあまり気にしないかもしれないさまざまなことを気づかせてくれる一冊だ。ちなみに今年の秋、13年ぶりにJAXAで宇宙飛行士の募集が行われるみたいですよ。

【書籍紹介】

宇宙飛行士選抜試験

著者:内山 崇

発行:SBクリエイティブ

宇宙飛行士選抜試験。日本で唯一、宇宙飛行士として生きる夢に挑戦できる場所。日本が有人宇宙開発分野で世界に名乗りを上げた2008年、JAXAは10年振りとなる5回目の宇宙飛行士募集に踏み切った。応募総数は史上最多の963名。このものがたりは、スペースシャトルにあこがれて宇宙エンジニアになった著者が、「宇宙飛行士」になるために全身全霊を傾けて挑んだ10か月におよぶ選抜試験への挑戦と、その後の12年の葛藤を描いたものである。

楽天koboで詳しく見る

楽天ブックスで詳しく見る

Amazonで詳しく見る