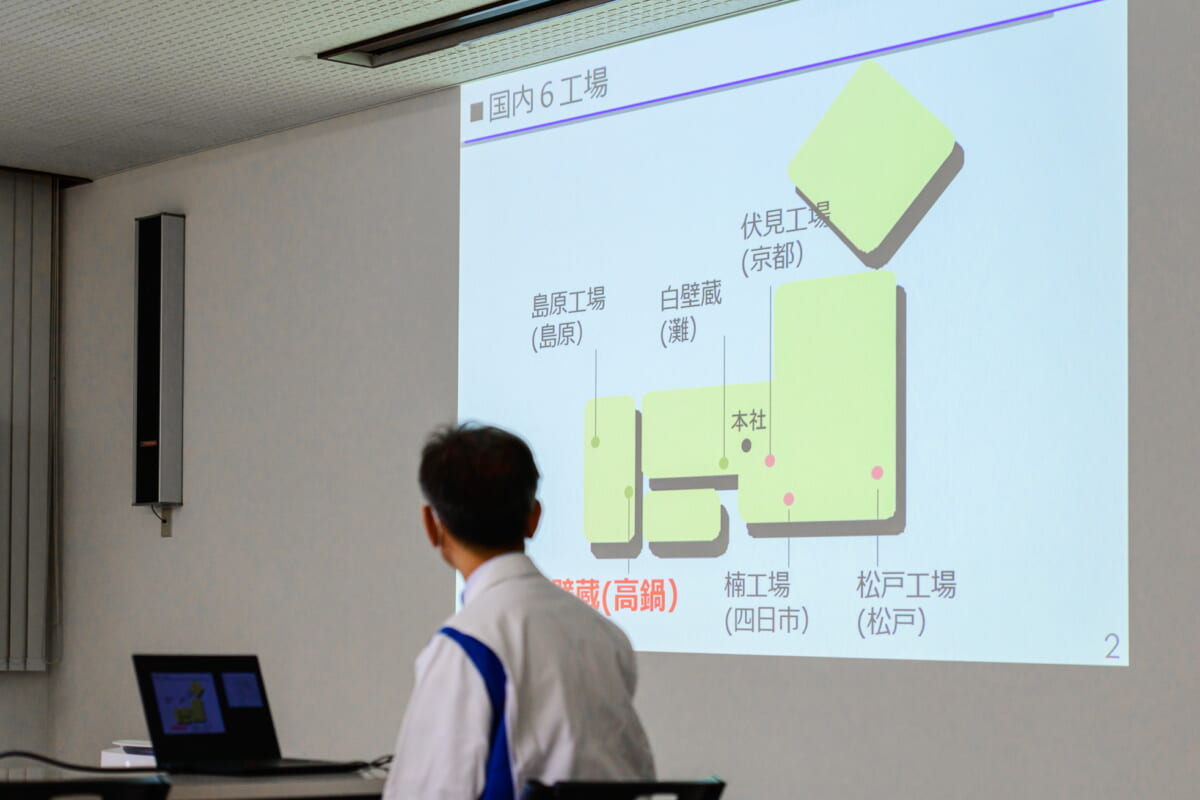

提供:宝酒造株式会社

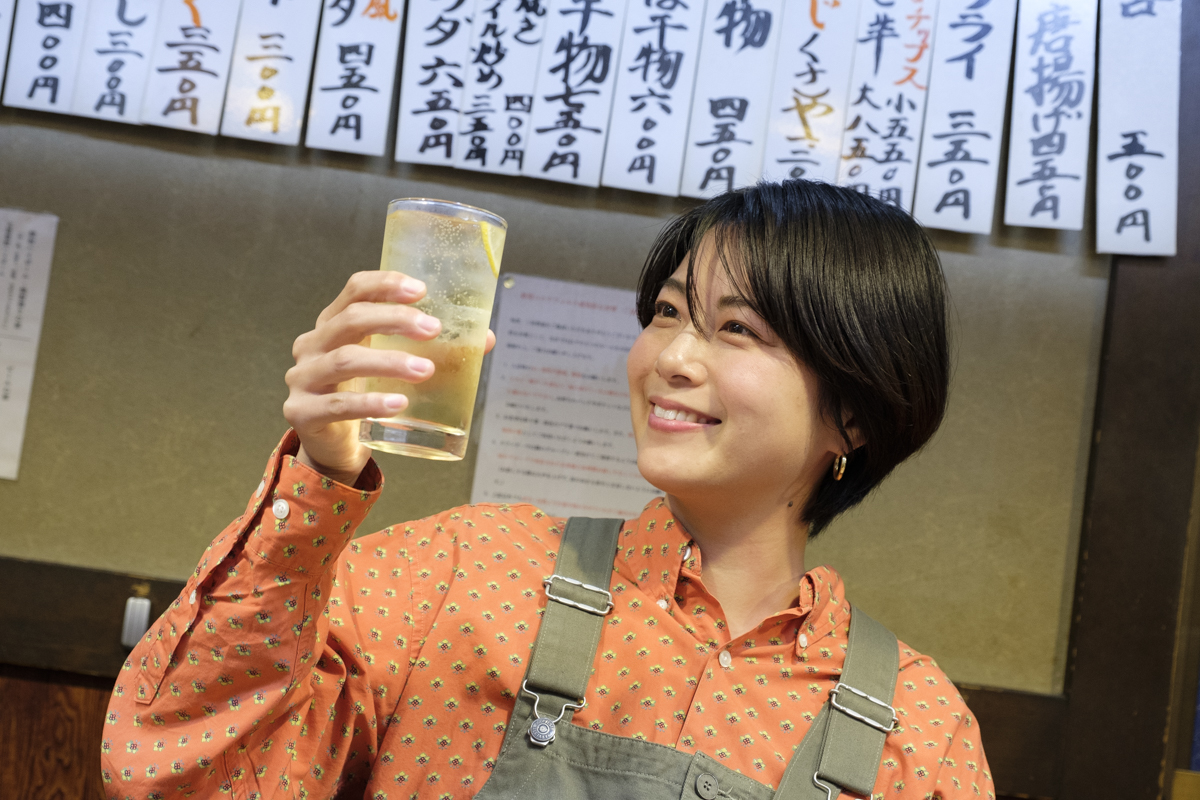

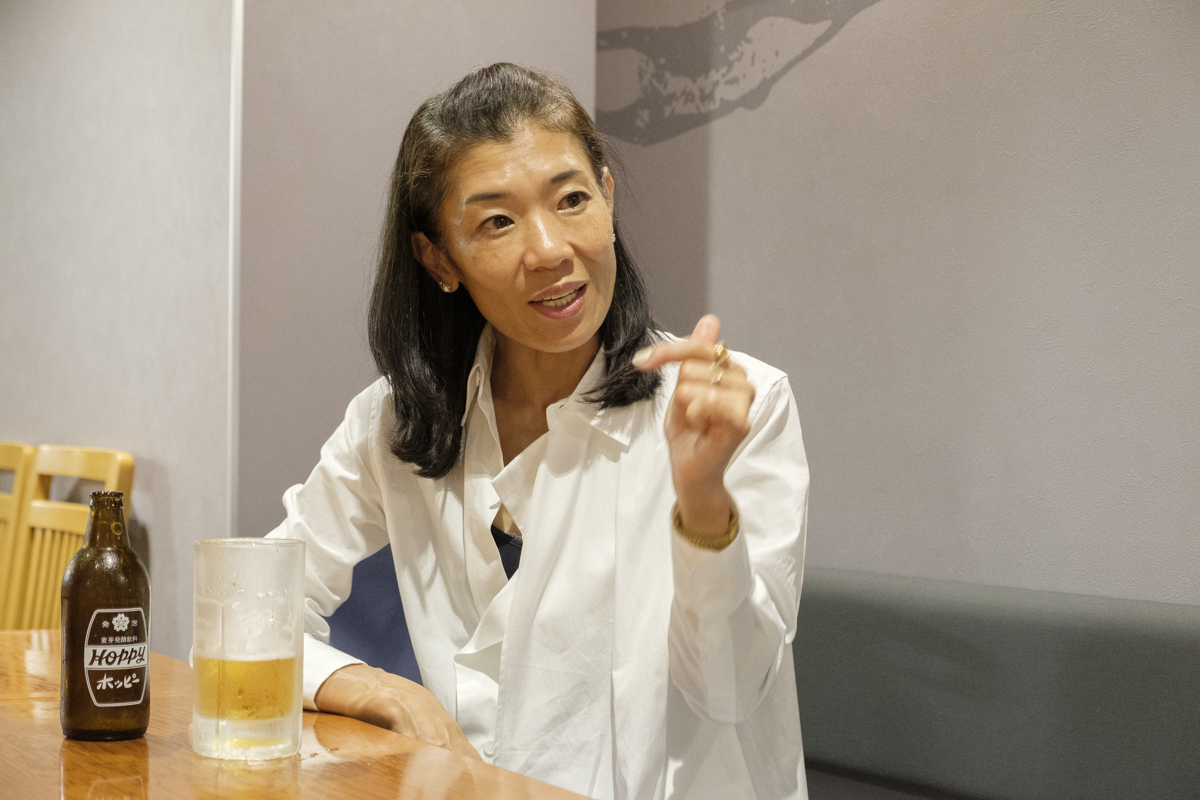

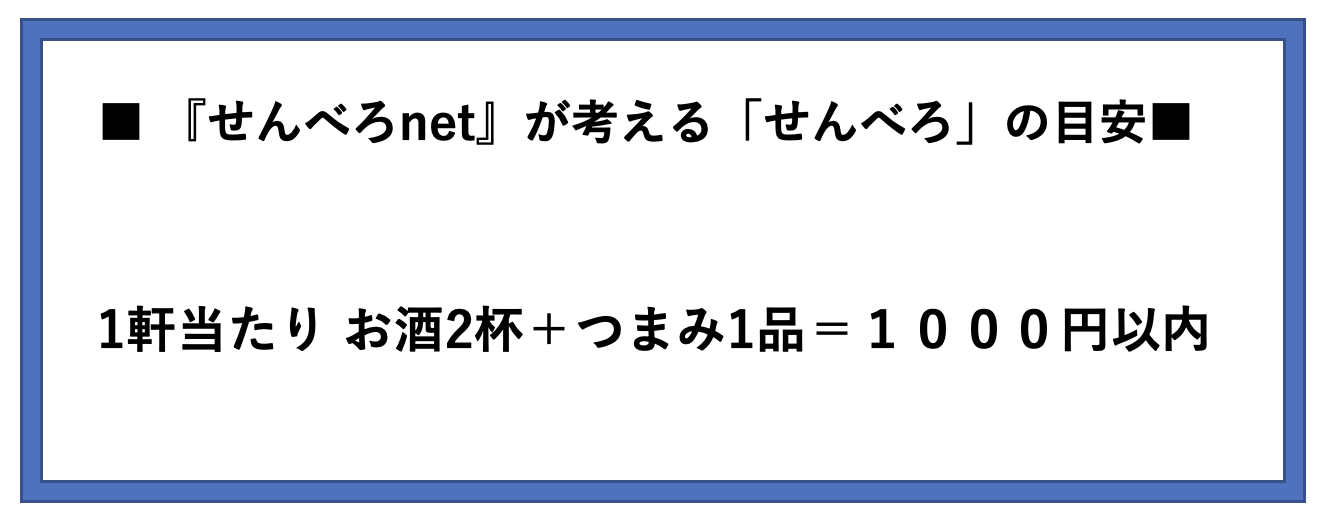

「酒噺:東京・大衆酒場の名店シリーズ」で一連の酒場知識を習得したお酒好きタレント・中村優さん。実践編に入って、女性一人(初心者)でも出来る「酒場」の楽しみ方を「せんべろnet」管理人のひろみんさんに教えてもらいながら体験していく第9回目。

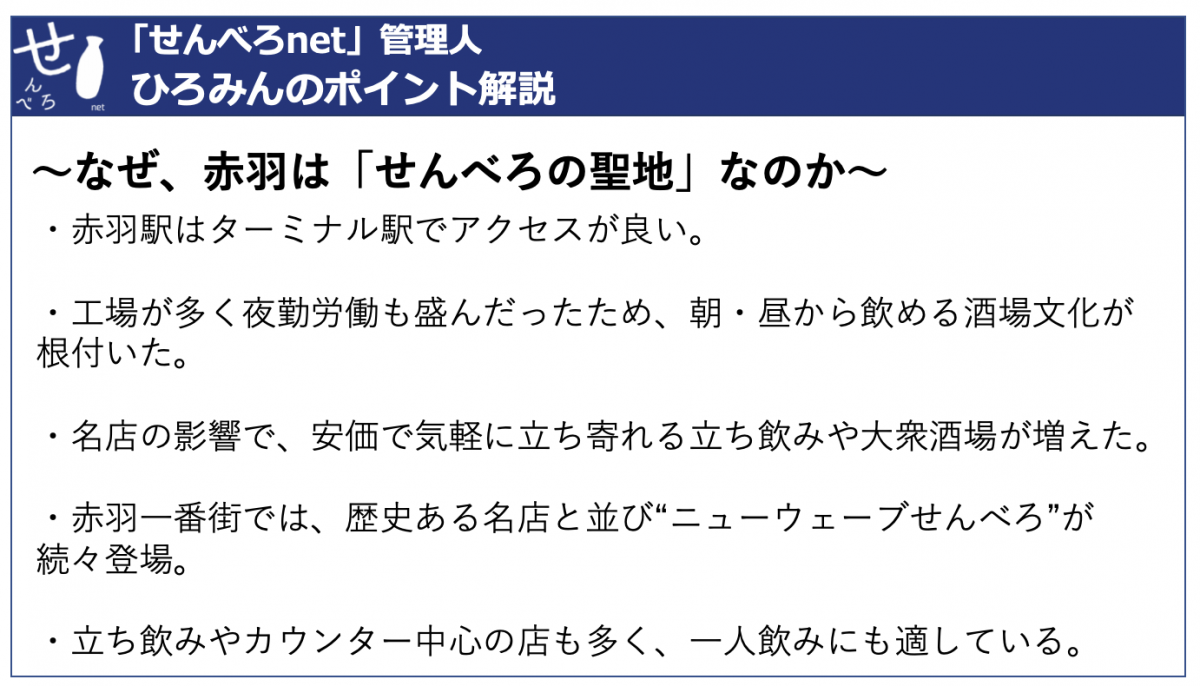

前回はせんべろの聖地・赤羽の「いこい」で、ひろみんさんと初対面。今回の後編ではふたりで、これまでの“ひとり飲み”について、じっくり振り返ることに。初心者ならではの緊張から、せんべろの真髄に触れたあの日まで──全7回にわたる“酒場体験記録”を回想します。

ひろみんはなぜ「いこい」に?

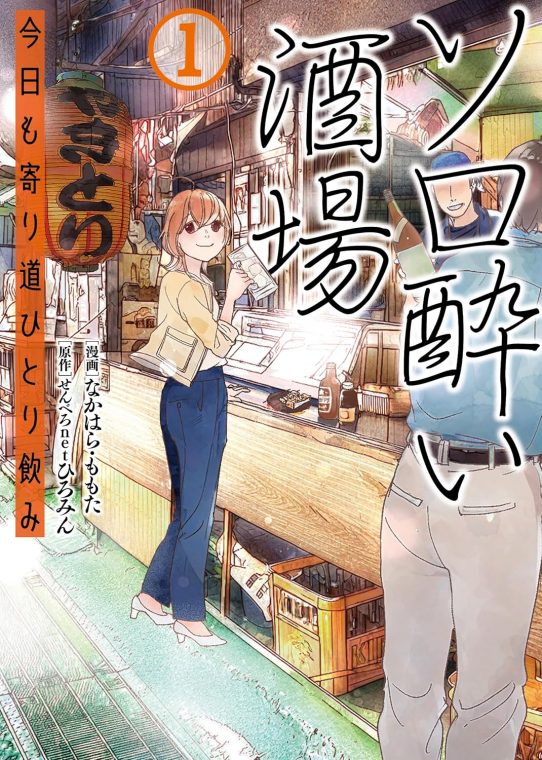

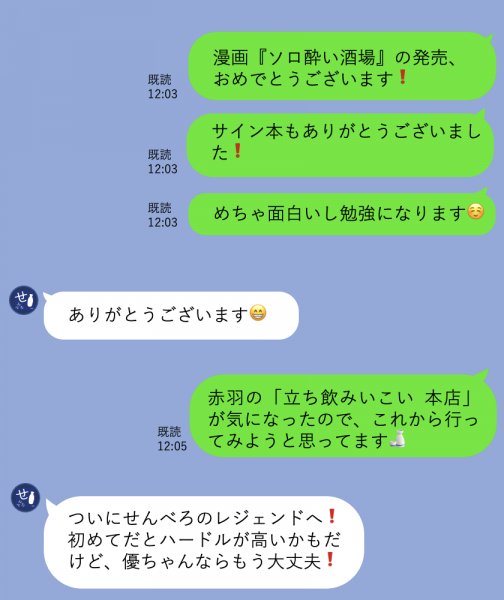

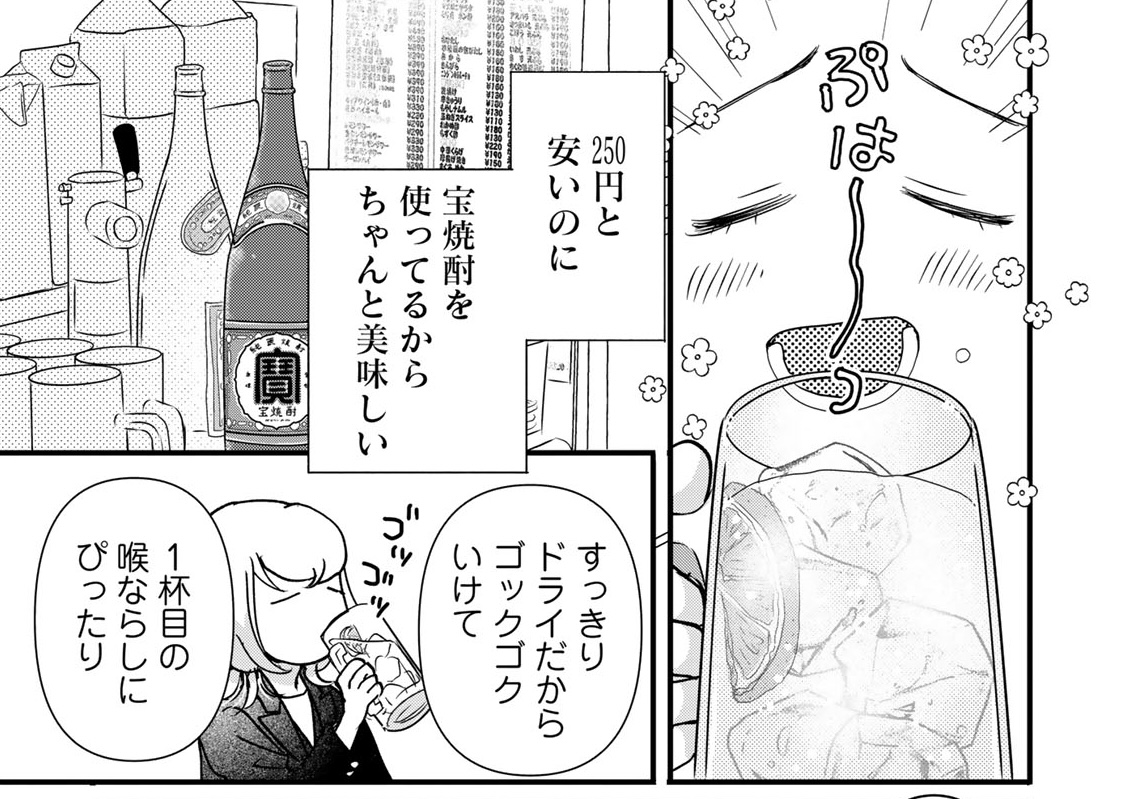

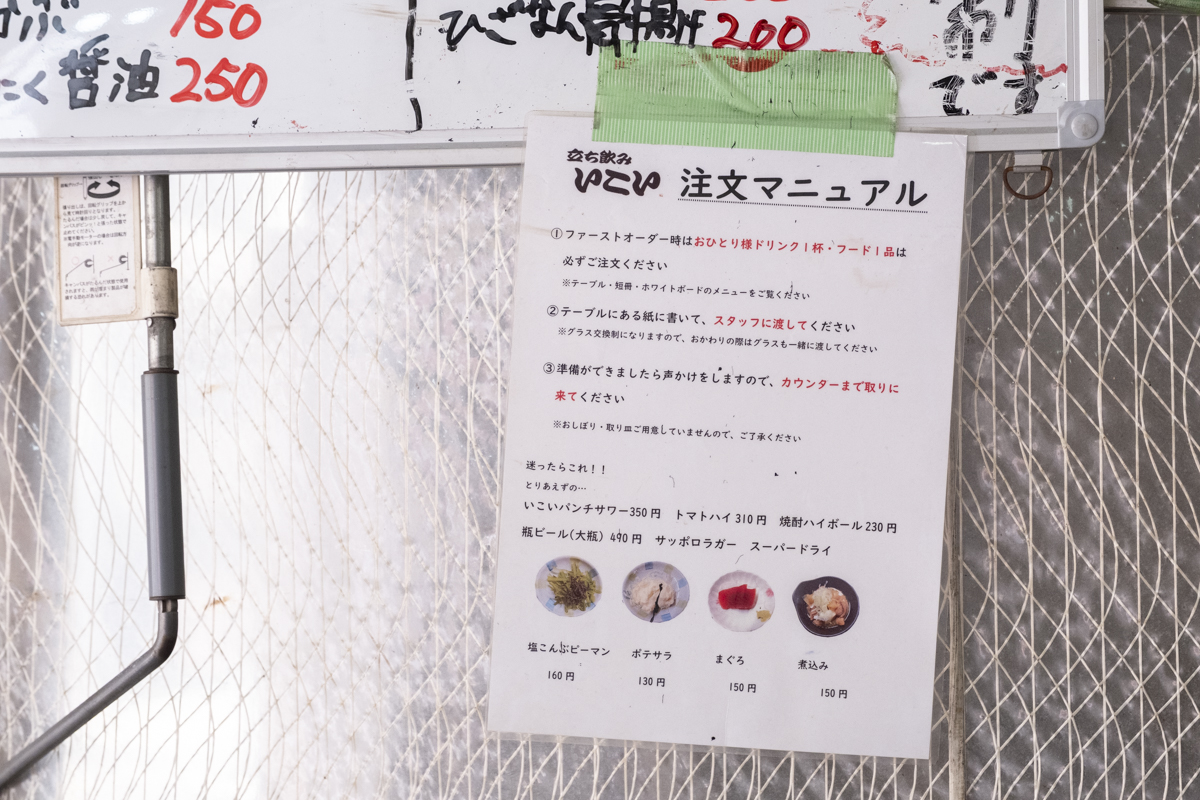

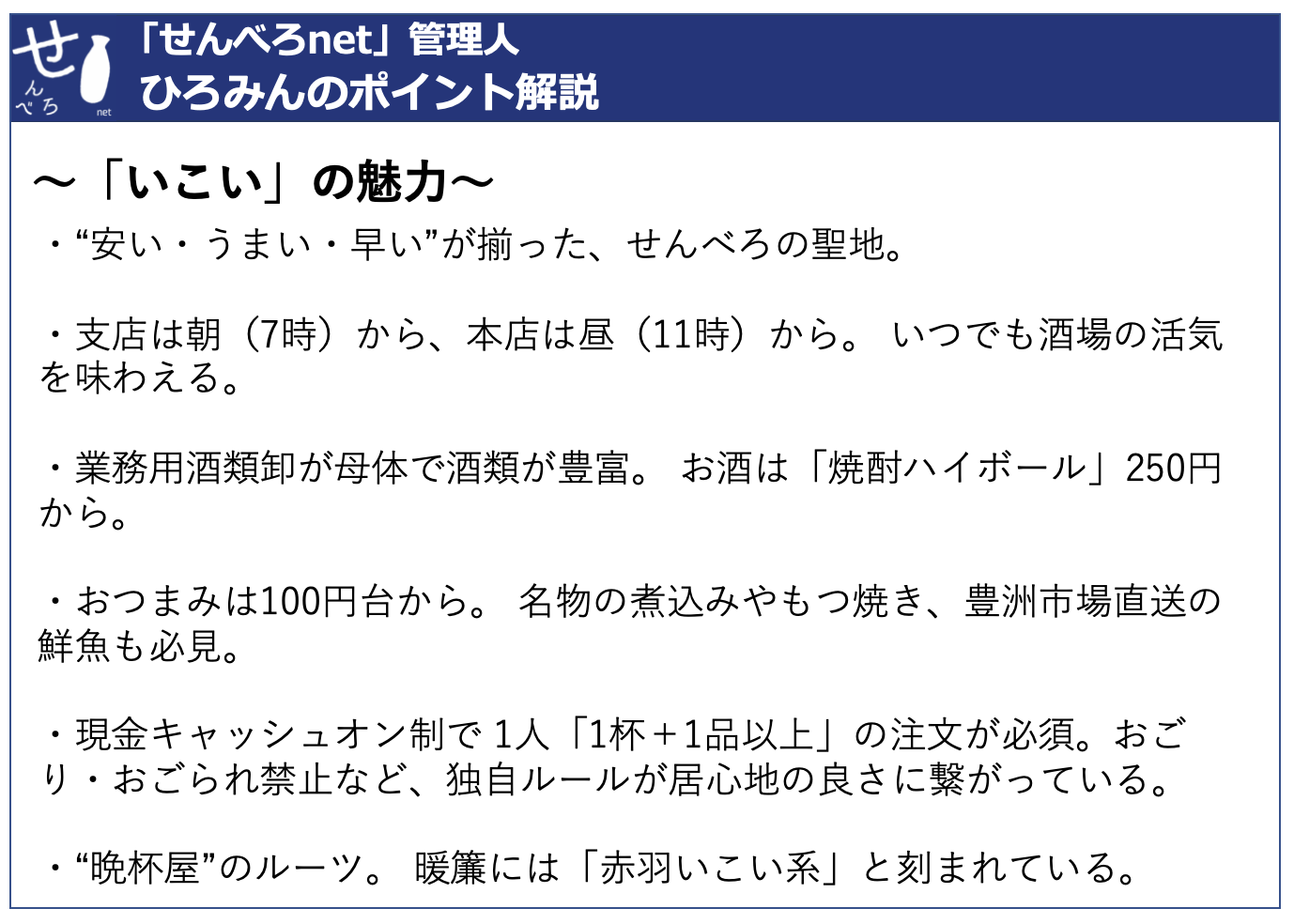

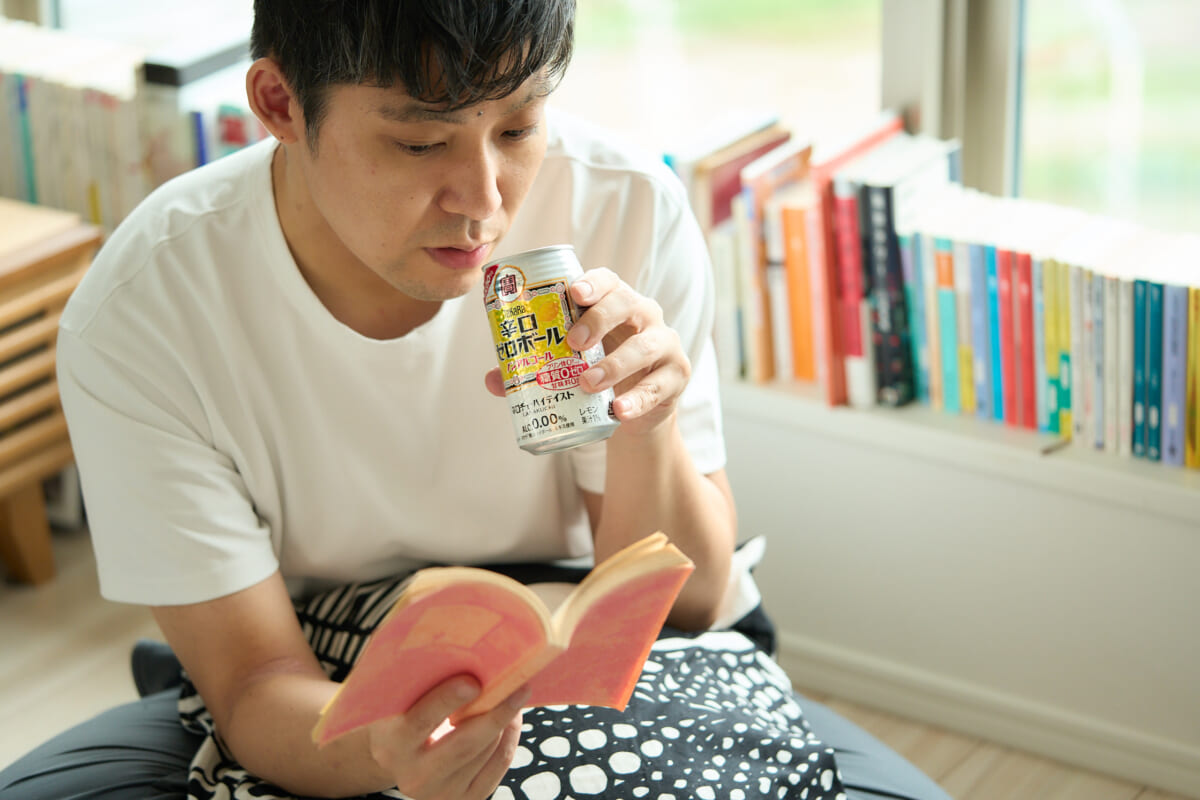

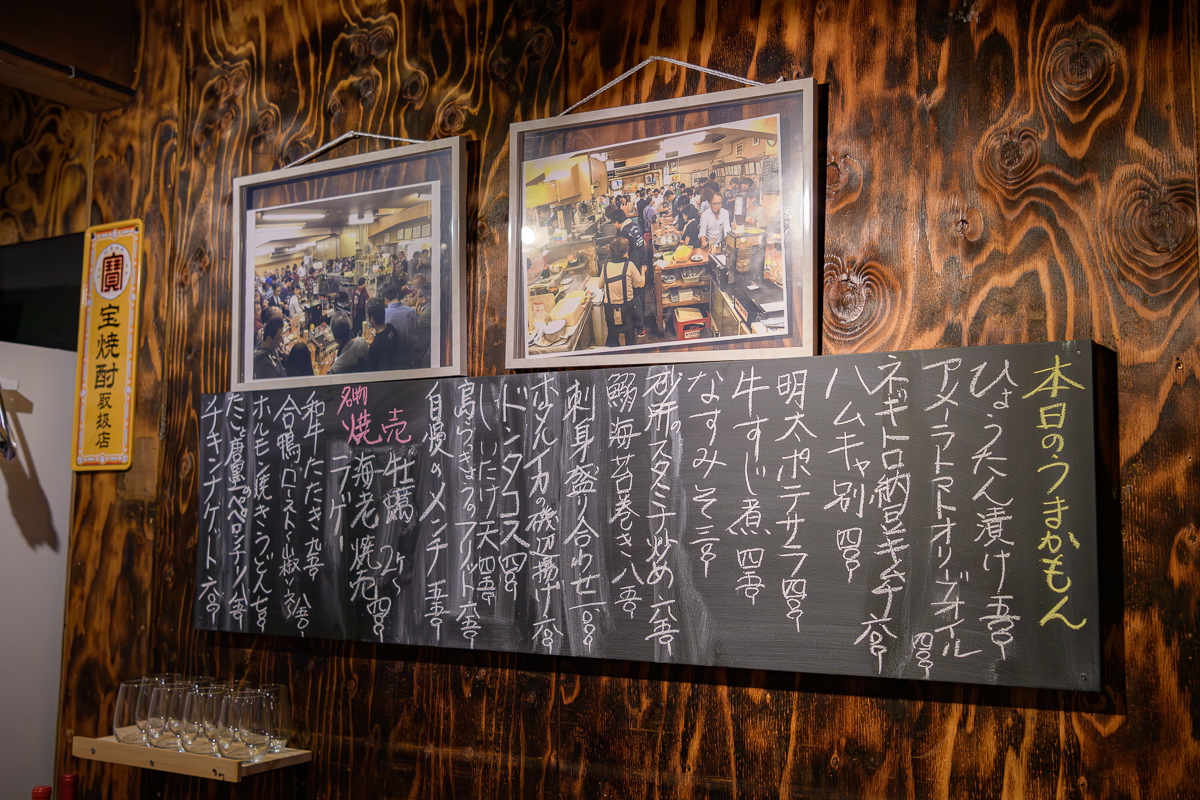

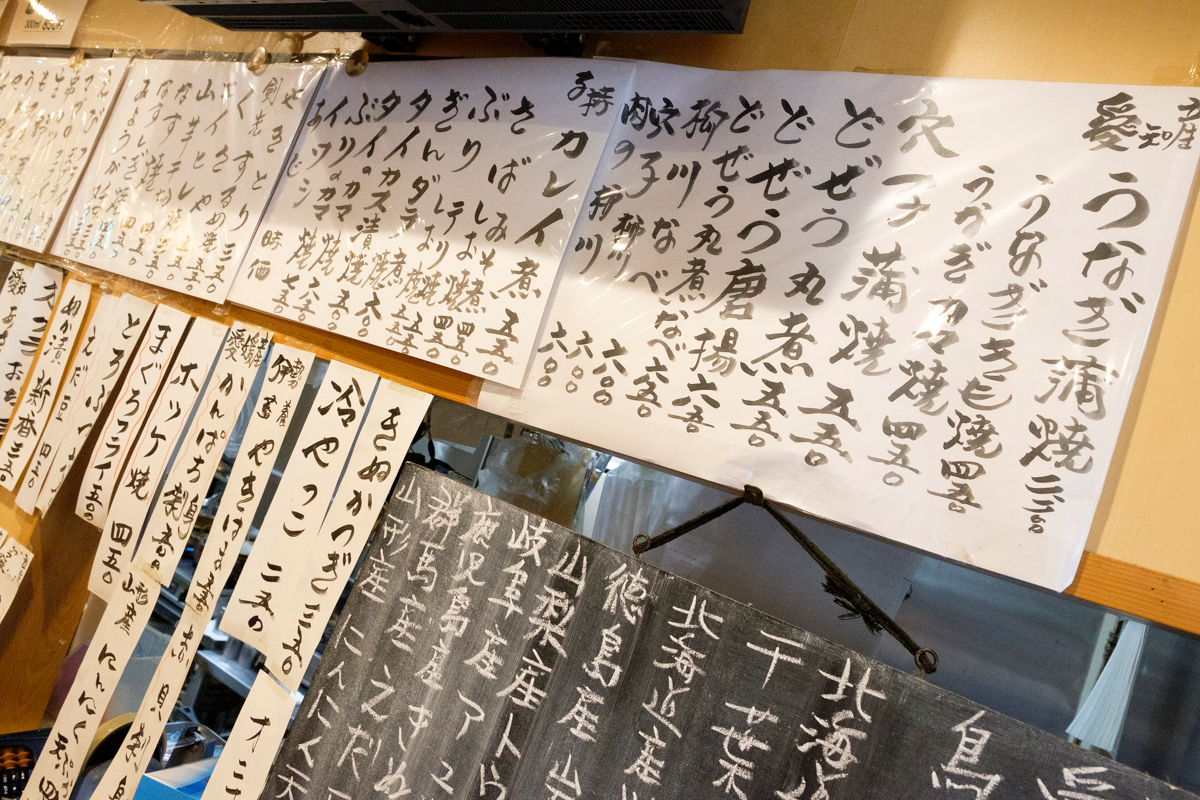

まずは、前編の振り返りから。ひろみんさん原作の漫画『ソロ酔い酒場』(主婦と生活社・刊)に興味を持った中村優さんが、作中に登場している”赤羽の関所“として有名な「立ち飲み いこい本店」を訪れました。

いつものように、ひろみんさんとLINEで作法や楽しむコツなどを教えてもらいながら飲んでいると、「トントン」と肩を叩く手が。振り向くとそこには、ずっとやりとりしていたひろみんさん本人が!

中村 逢えてめっちゃうれしいですけど、なんでひろみんさんも「いこい」にいらっしゃったんですか?

ひろみん 今日は、この辺に用事があって近くまで来ていたんです。ちょうど優ちゃんからLINEをいただいて、『じゃあ私も、いこいに行こう!』って。

中村 わかります! 私も「せんべろnet」を読んで、「あ、今日飲み行こっ」て思うことありますもん!

ひろみん 少し前にお店に来ていたんですが、優ちゃんが楽しそうにされていたので、私も飲みながら声をかけるタイミングを待っていました。

中村 え? どんな顔して飲んでたんだろ! すぐ声かけてくれればよかったのに。ていうか、いらっしゃるなら教えてくださいよ~。

ひろみん ごめんなさい。まぁ、せっかくですし、まずは乾杯しませんか? ふたりだし、外

のテーブルに移動させてもらいましょう。

中村 はい! ひろみんさんはもう注文されました?

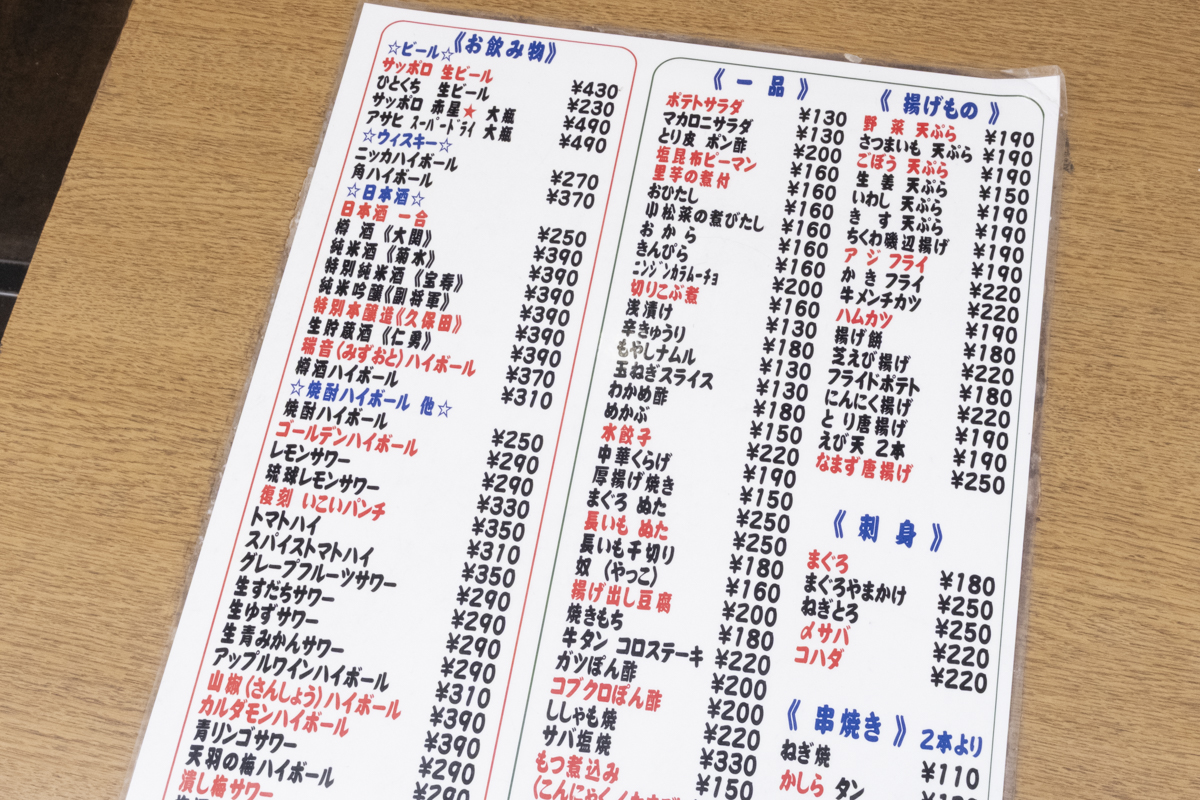

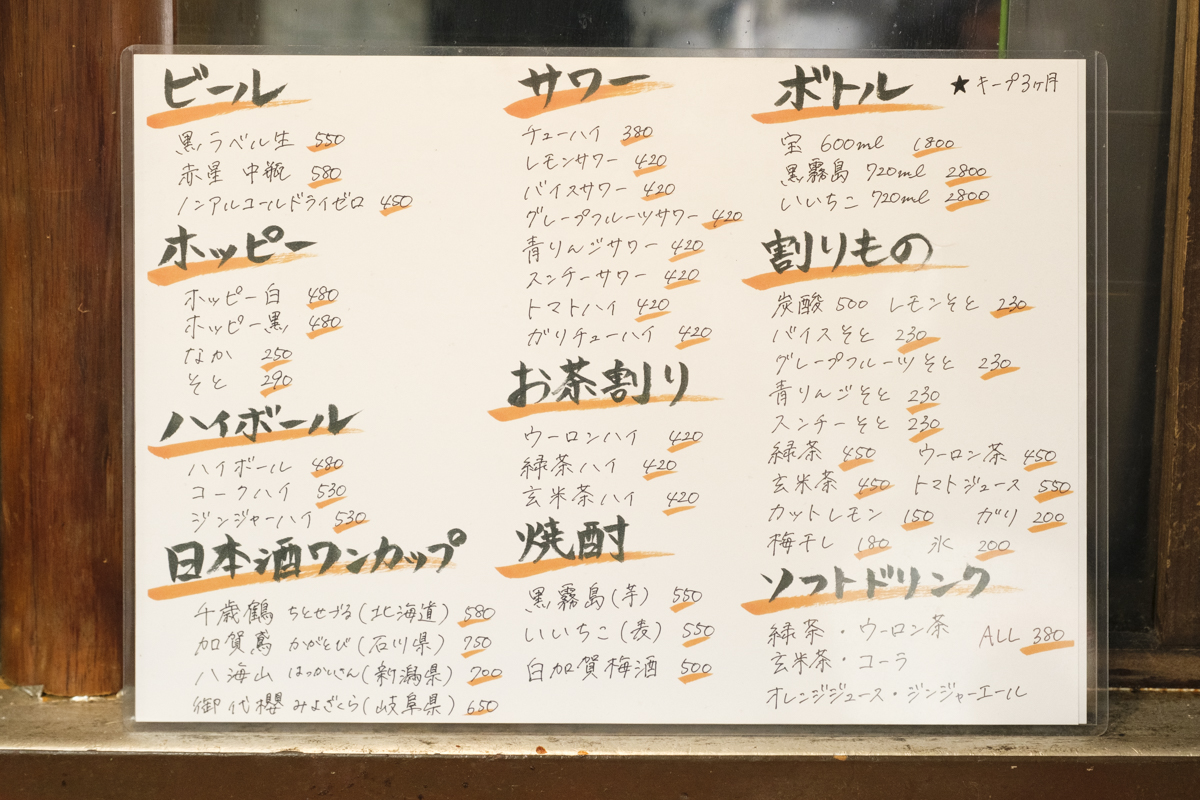

ひろみん はい、いつもの「ゴールデンハイボール」をもらいました!

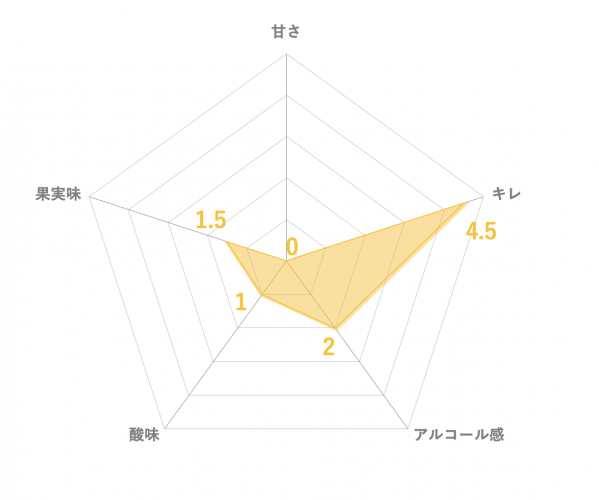

中村 私と一緒ですね。あ、そうそう! お酒の提供の速さは漫画と同じで感動しました!

中村 それでは、あらためてご対面にカンパーイ!いつもありがとうございます!

ひろみん こちらこそ、ありがとうございます……(一口飲んで)あぁ、今日も安定のおいしさ!一緒に乾杯できてうれしいです。

中村 おつまみはどうします?

ひろみん まだ注文していなかったら、串焼きはいかがですか?

中村 いいですね! あと『ソロ酔い酒場』に出ていた「なまず唐揚げ」が気になってたので、一緒に頼みますね。

ひろみん おっ、ナイスチョイスですね!

中村 任せてくださいよ~。でもホント、ひろみんさんに教えてもらったおかげで、緊張せずにひとり飲みを楽しめるようになったんです。感謝してます!

ひろみん そう言ってもらえると、私もうれしいです!

中村 ということで、これまで行ったお店を振り返りながら語り合いたいなと。

ひろみん いいですね! ちょうどおつまみも来たところだし。

中村 串焼き、火加減が絶妙!「タン」はサクぷりっとして柔らかいし、「かしら」はジューシーで美味しい! 「なまず唐揚げ」は衣サクサク、中はふわっと。さっぱりとした甘酢のソースがかかっているのもいいですね。

ひとりで「酒場に入る」ところからスタート!

中村 この企画、私の「ひとりで居酒屋なんてムリ」ってところから始まったんですよね。

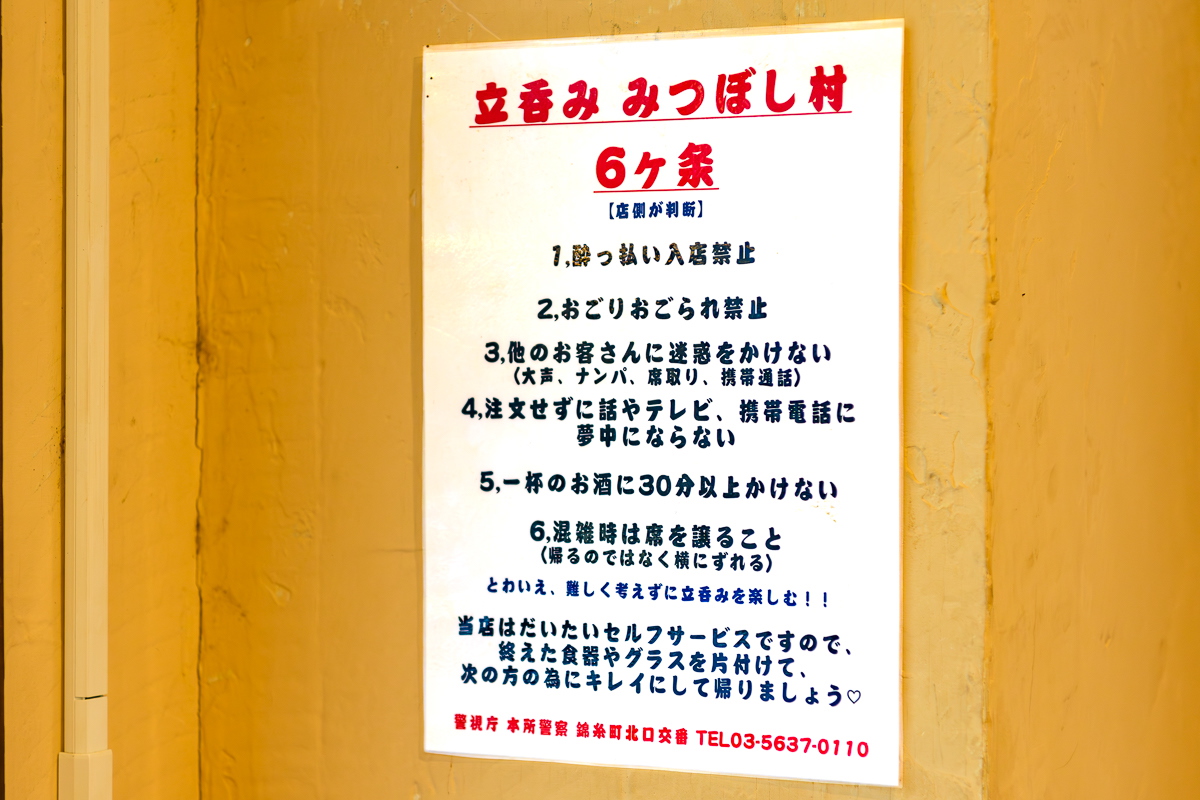

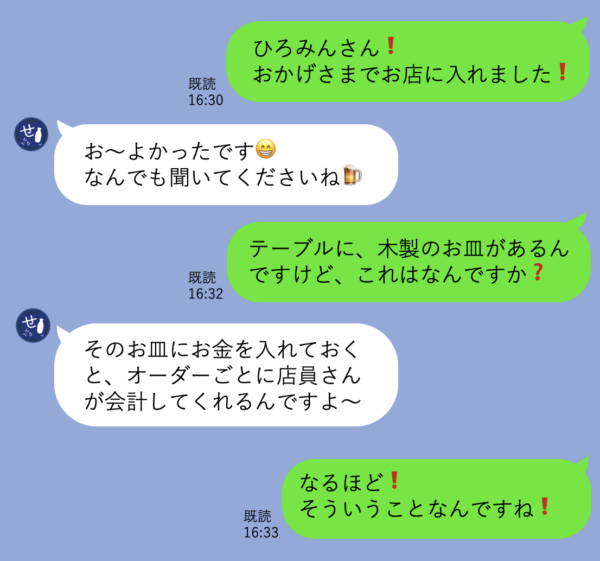

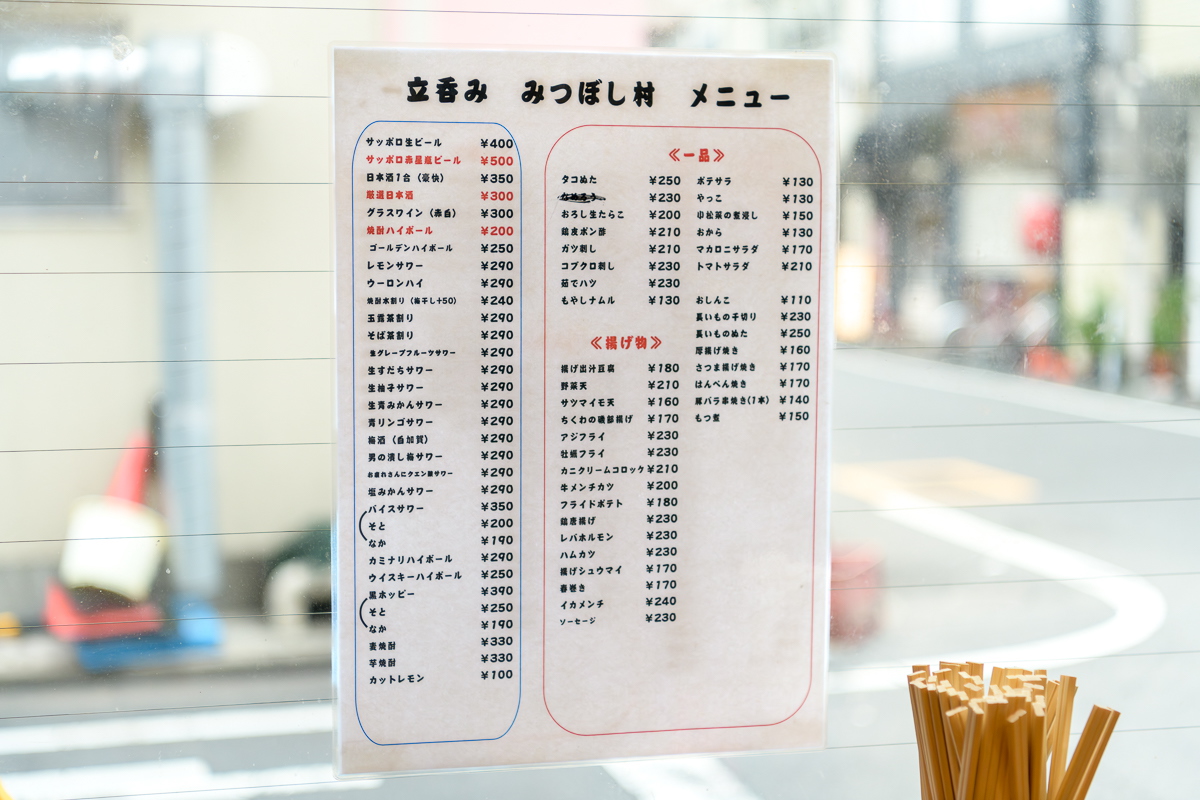

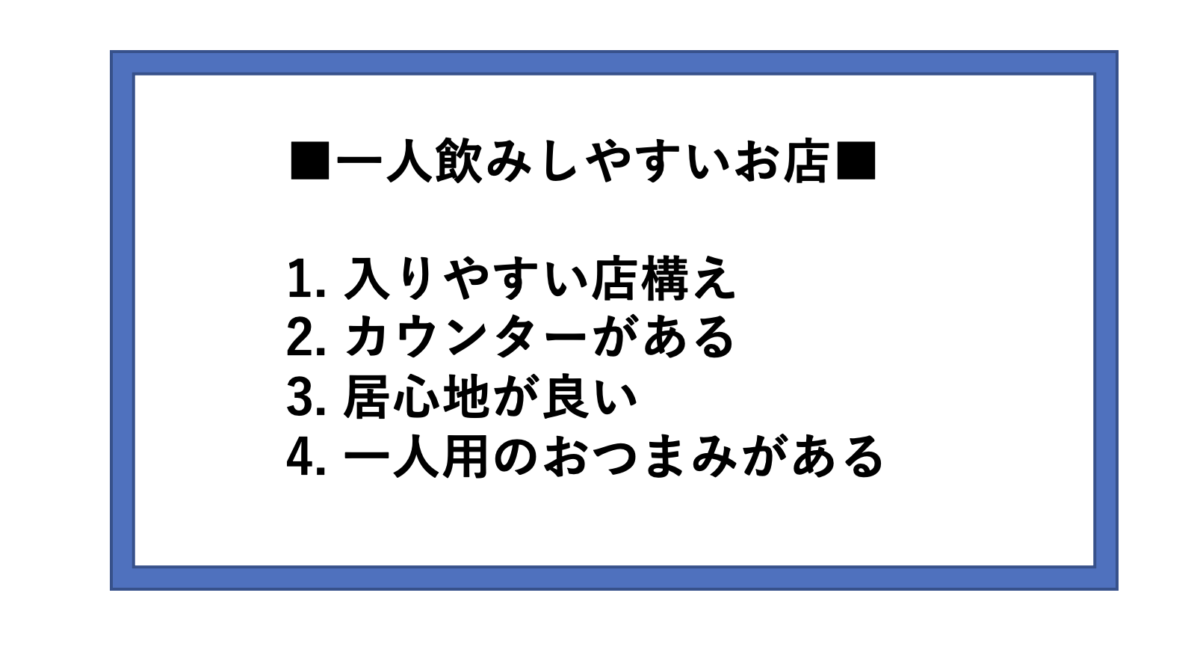

ひろみん 最初は、「いこい」出身の方が手掛けている、錦糸町の「みつぼし村」でしたね。

中村 ひろみんさんが「あそこのほうが緊張しないはず」っておっしゃっていましたもんね。

ひろみん そうですね!初めてだと少し緊張感がありますけど、窓越しから店内の様子が見えますし、外にメニューもあるので安心ですよね。

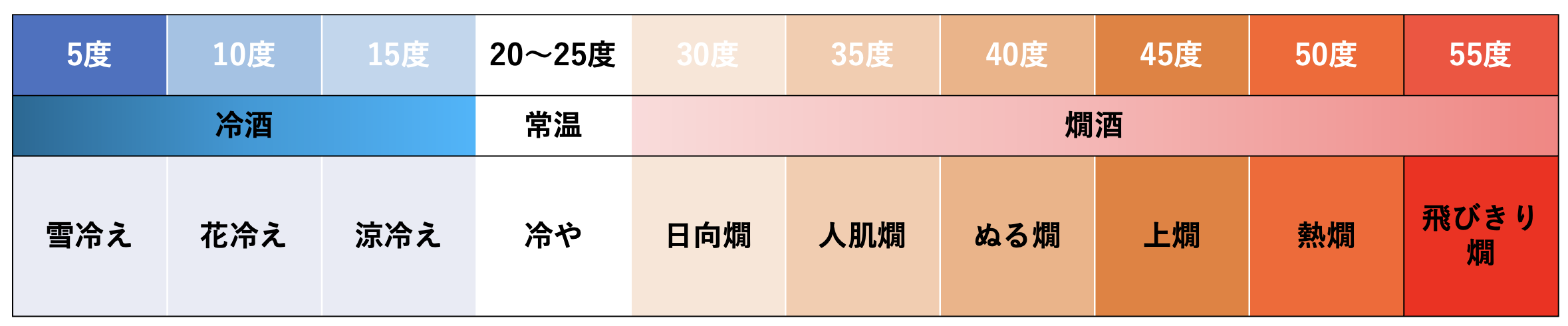

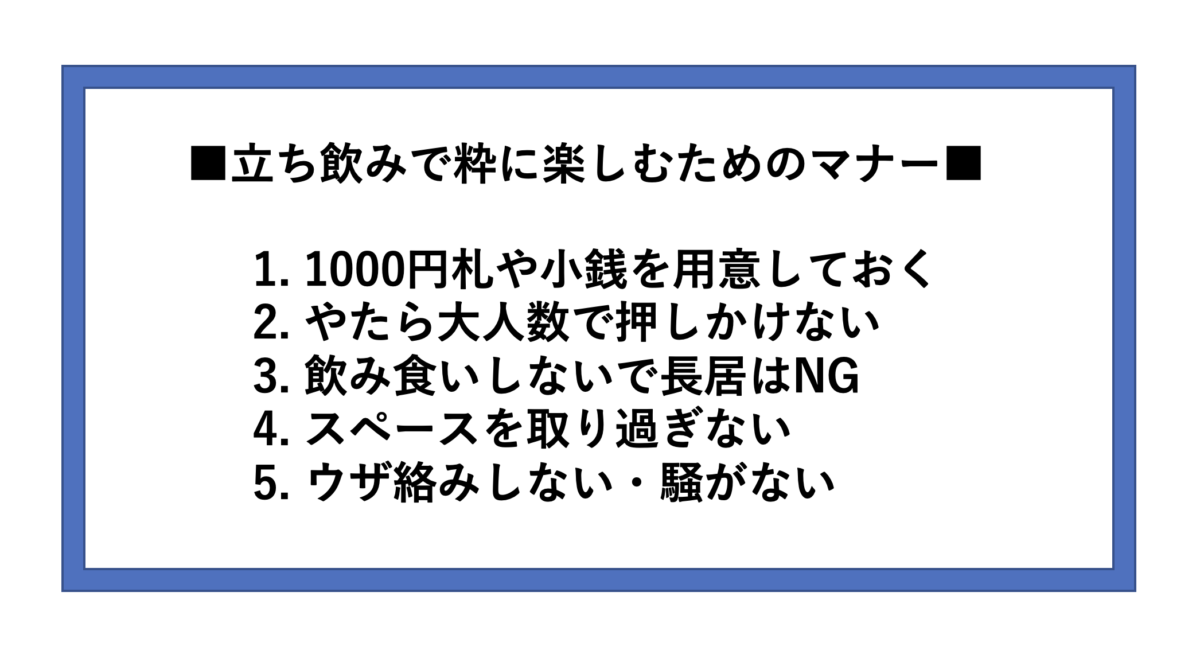

中村 そうそう、思い出した! 「カウンターがある」「キャッシュオンのお札は1000円札がベター」「関東の立ち飲みはプレーンチューハイが最安値」って、いろいろ勉強になりましたね。あの頃は、ひろみんさんの存在が心の支えでした。注文にも緊張していたし。

ひろみん そうでしたか!? 私にはスムーズに注文されていたように見えましたよ。

中村 ひとり飲みも立ち飲みもほとんど経験がなかったので、ちょっと緊張してたんです。その点、ひろみんさんのチョイスはさすがでした!

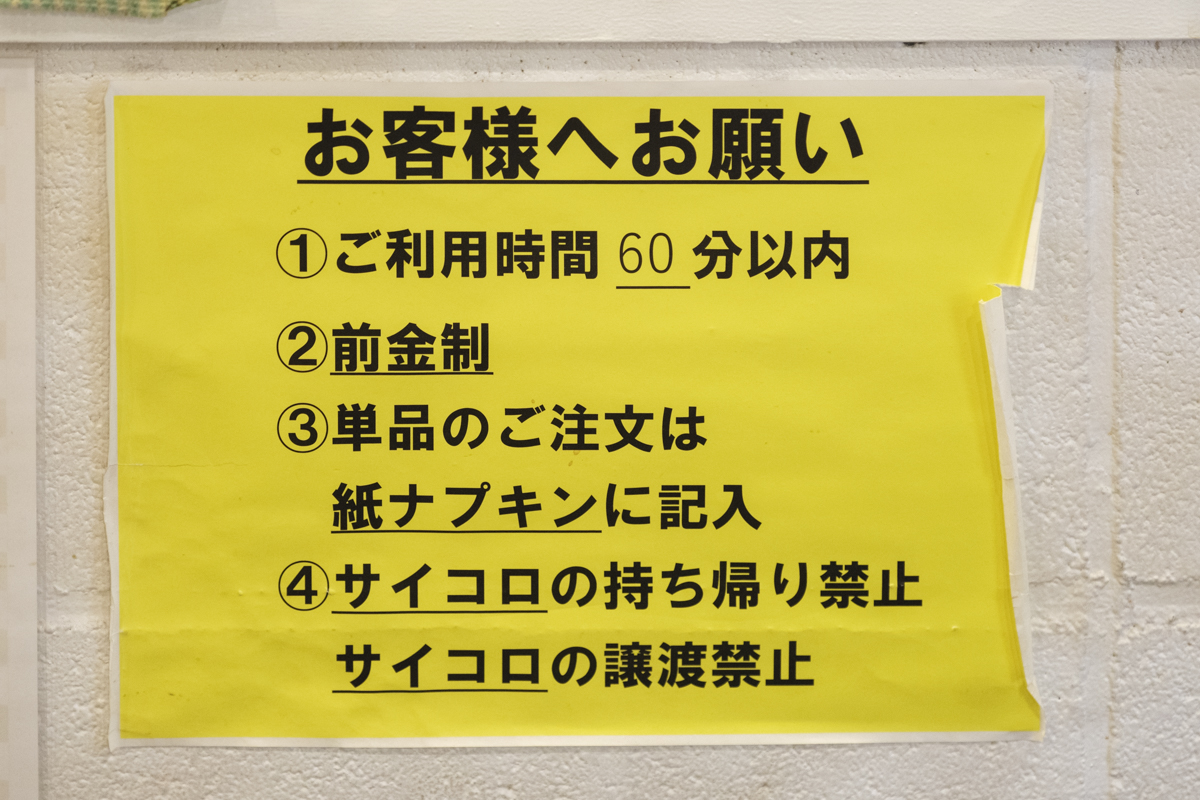

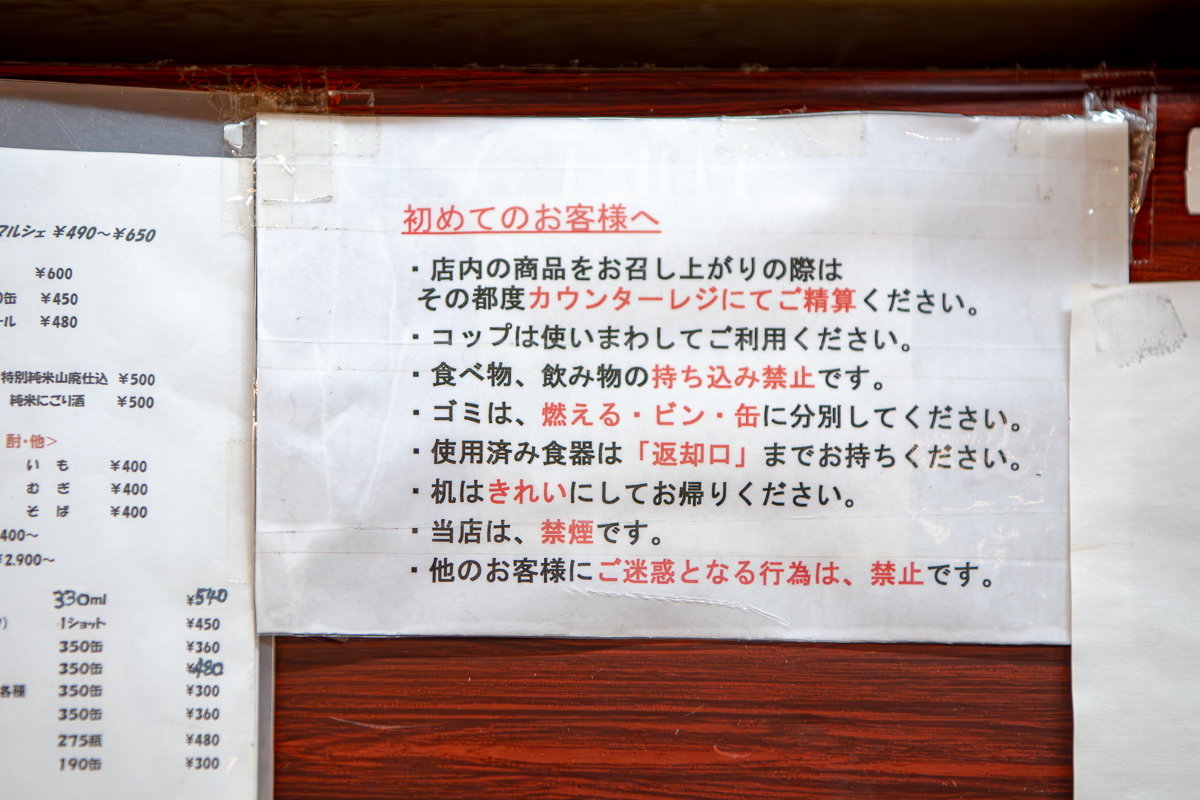

ひろみん 『みつぼし村』は立ち飲みでサクッと寄れますし、キャッシュオンの明朗会計。

さらにルールがあったりもするので、ひとり飲みに安心しておすすめできるお店なんです。

【関連記事】

【せんべろnet監修】ひとり飲み初心者にオススメなお店の噺

はしご酒を楽しみ、角打ちにも挑戦

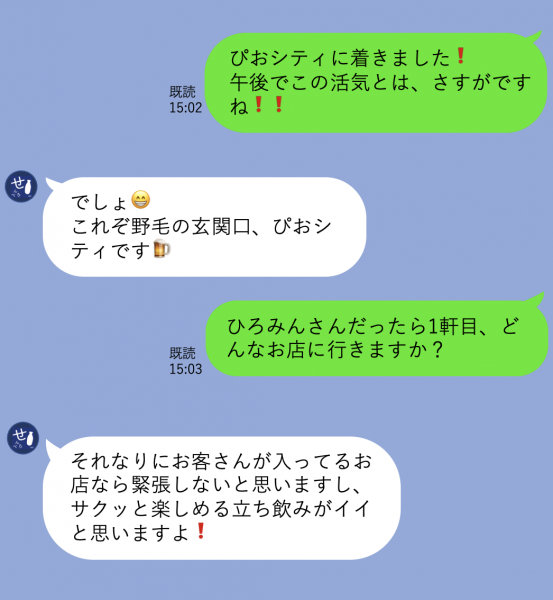

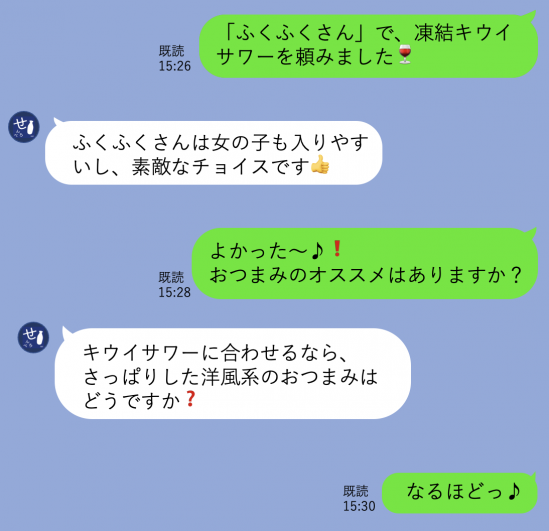

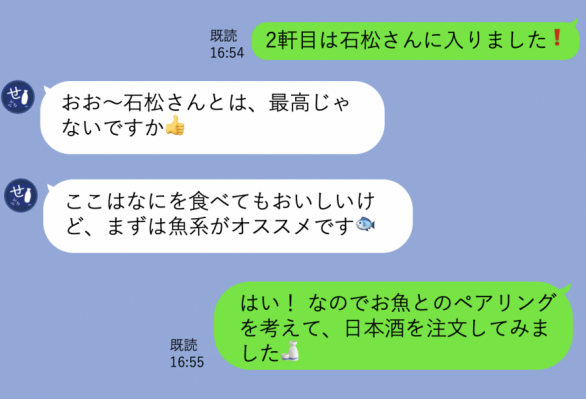

中村 第2回は、野毛まで足をのばしましたね。はしご酒のチャレンジで、桜木町駅前のぴおシティからスタートして。若い人も意外に多く、安心して飲めました。楽しかったな~。

「はしご酒」に挑戦した中村さん。

ひろみん 「ふくふく」と、「石松」ですね。ぴおシティは昼から営業しているお店も多くて、はしご酒にぴったりなんですよね~。

中村 1軒目で満足しない“自由”を知った日でした。「予算と滞在時間を決めておく」「注文に迷ったら周りのお客さんのオーダーを真似る」とか、なるほど~って思いました!

ひろみん そうそう。「お店選びに迷ったら、ひとり飲みのベテラン呑兵衛さんが多いお店を選ぶ」とか。

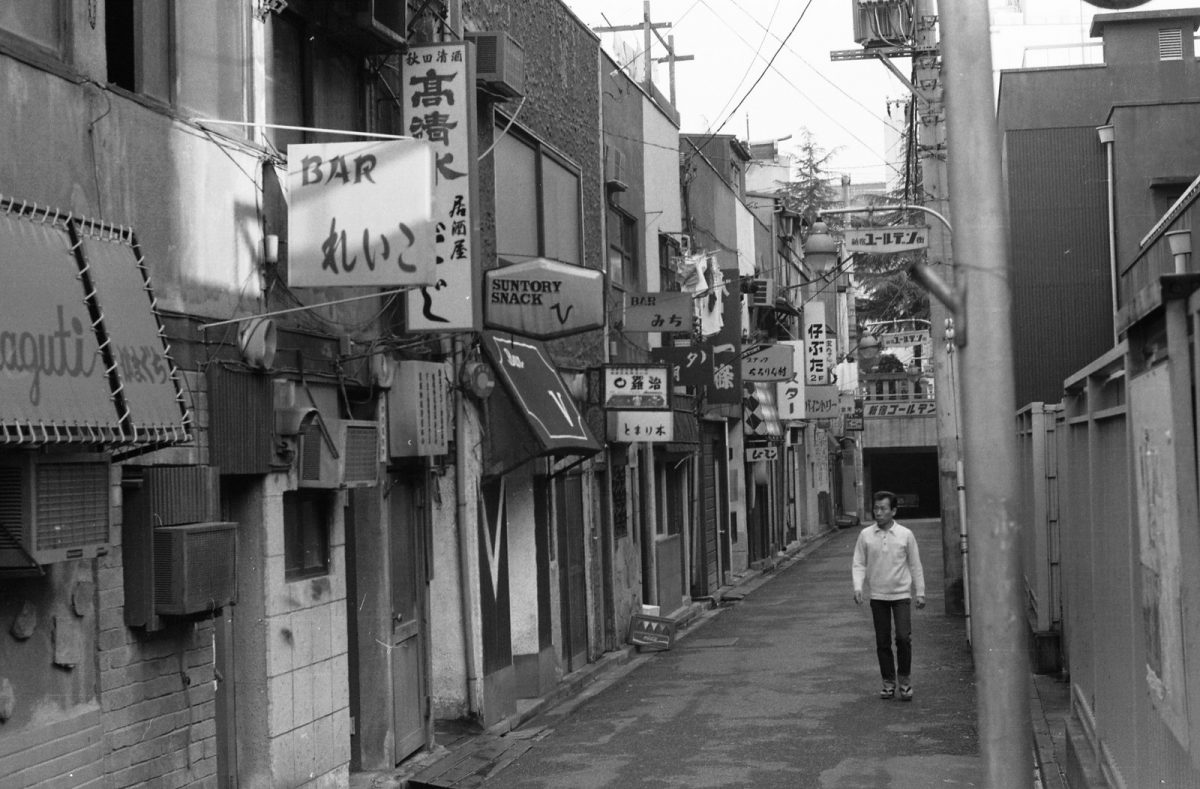

中村 「はしごの合間は酔い覚ましも兼ねて街散策」という教えにもならって、あのあと野毛の飲み屋街も歩きました。もう少し飲みたいな、という思いもあったんですけどね(笑)。

ひろみん 街を歩きながら水分補給すると、酔い覚ましにもなってちょうどいいんですよ。

中村 ちょっと休んで、「もう1杯だけいっちゃう?」って自分に問いかける楽しみもありました!

【関連記事】

【せんべろnet 監修 】“ひとり飲み”初心者がはしご酒を楽しむ噺

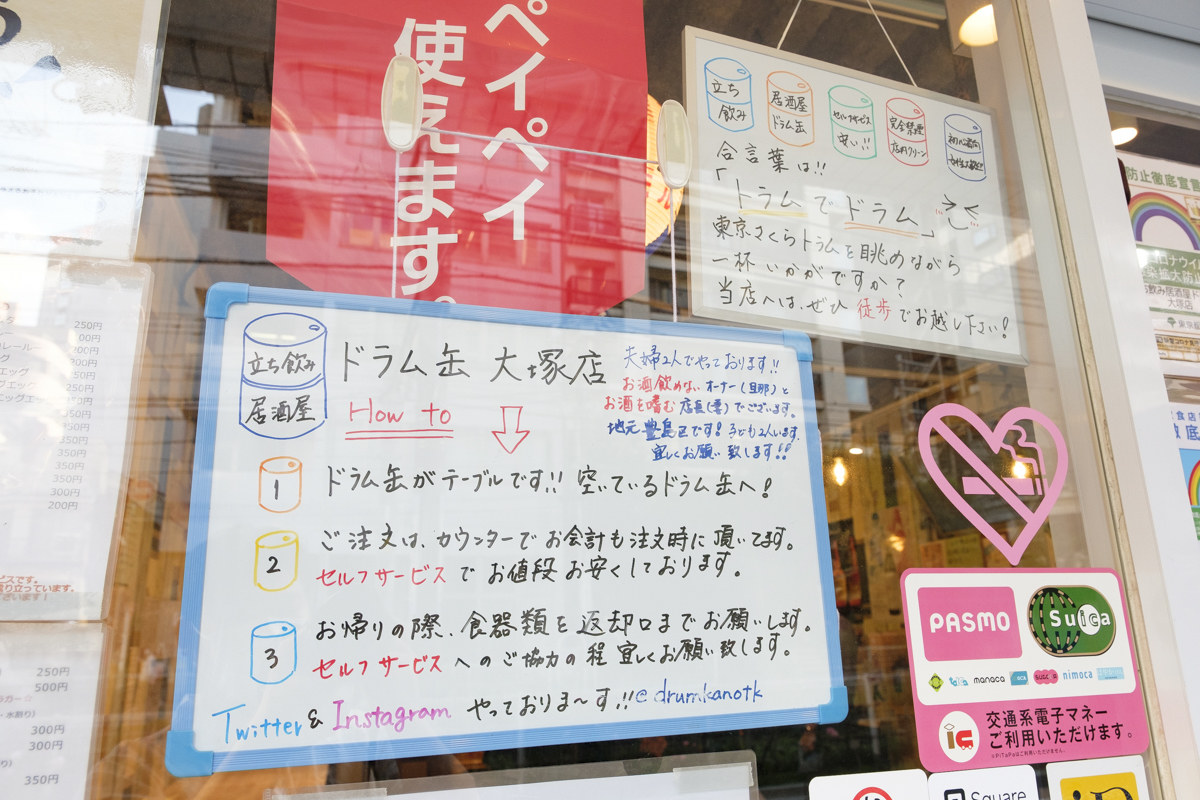

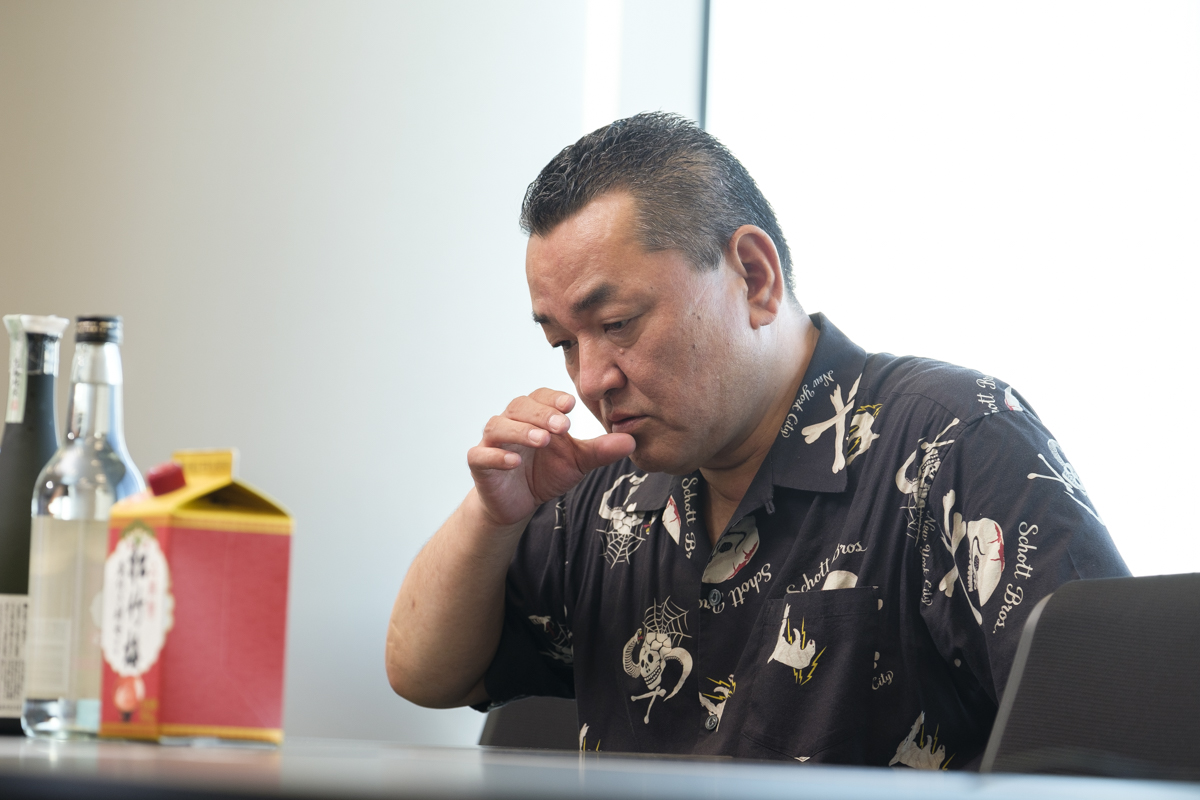

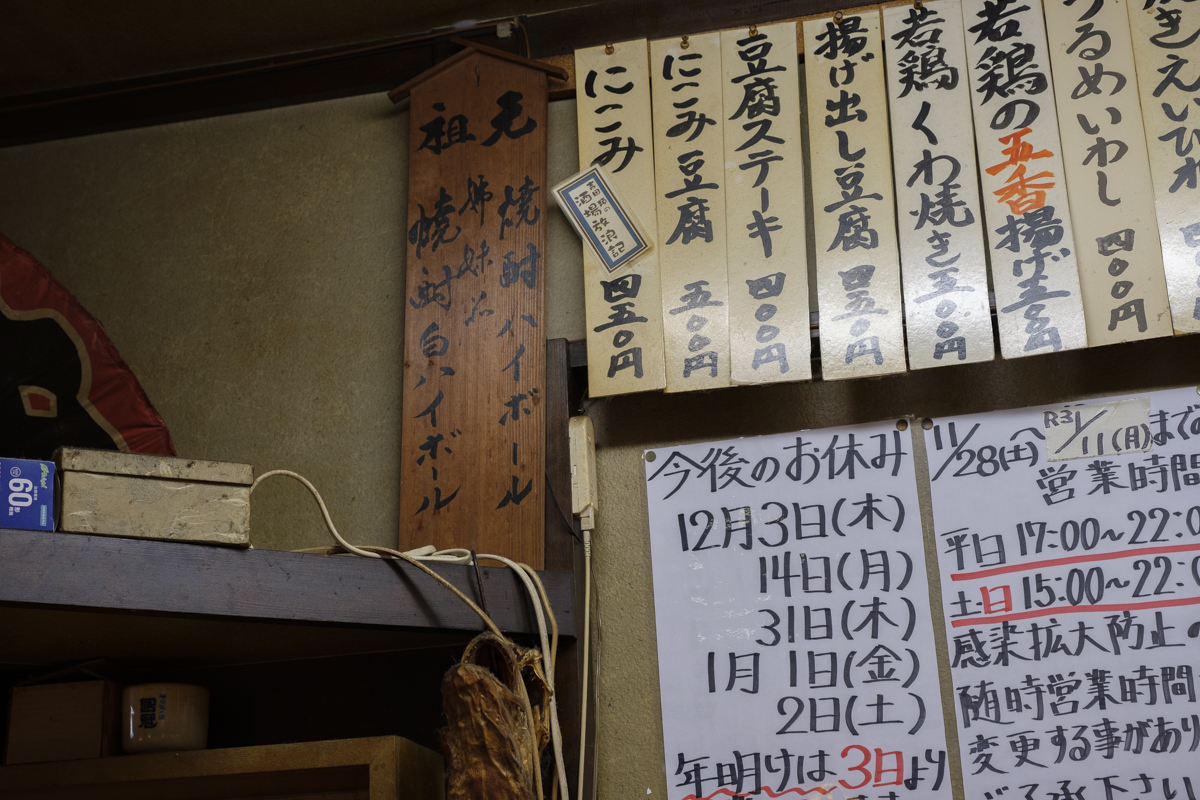

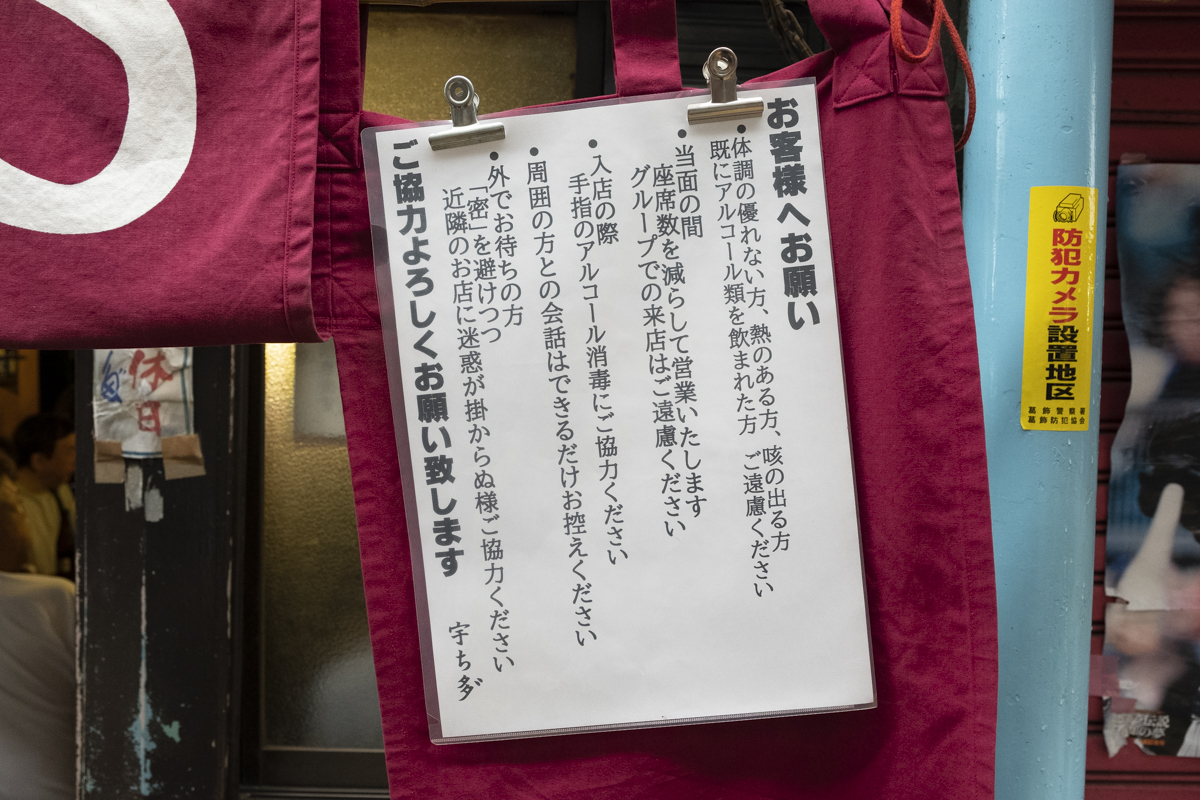

ひろみん 第3回が角打ち(酒屋さんの一角で飲むこと。または飲める酒屋さんのことなど)でしたよね。神田の「藤田酒店」に行って。

中村 酒屋で飲むという、初めてのスタイルにびっくりしました! ひろみんさんから「角打ちは独自のルールがあるから、わからないことがあればお店の人に聞くといいよ」ってアドバイスをもらって、「藤田酒店」は店主さんがやさしく教えてくれて、よかったです。

緊張気味でお店に入る中村さん。

ひろみん 「藤田酒店」はお酒の充実っぷりはもちろん、乾きものを炙ってくれたり、カップ麺を作ってくれたりといったサービスもうれしいんですよね~。

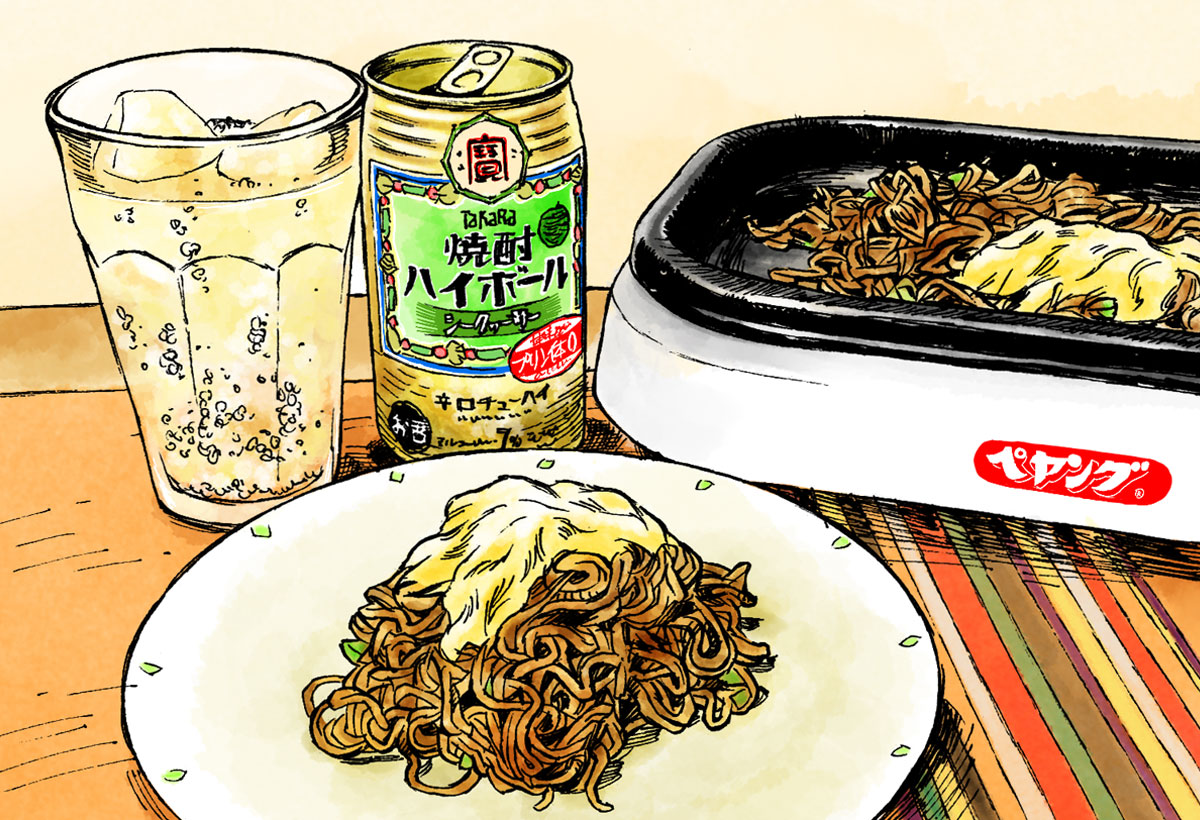

中村 そう、私は焼きそばをいただいたんですけど、アレンジも効いててさらに美味しかったです!

ひろみん 角打ちのおつまみって、どうしてあんなに美味しく感じるんでしょうね。家で同じものを食べても、なぜか違うんですよ。不思議!

家で食べるよりなぜか美味しい。

中村 ひろみんさんから、「セルフサービスなので片付けも協力する」「ウェットティッシュを持参すると便利」「滞在は最大1時間ぐらいがベスト」って教えてもらったのも、すごく勉強になりました。

ひろみん 角打ちは、店主さんひとりで営業されていることもありますからね。

中村 今日の「いこい」もそうだけど、お店の方やお客さんとの距離が近い空間って、やっぱり楽しいですね。「藤田酒店」も、お酒と人の距離が近いっていう魅力を感じられて、あの日も楽しかった!

【関連記事】

【せんべろnet監修 】“ひとり飲み”初心者が「角打ち」に挑戦する噺

もつ焼きのおいしさに目覚め、人生初のボトルキープ

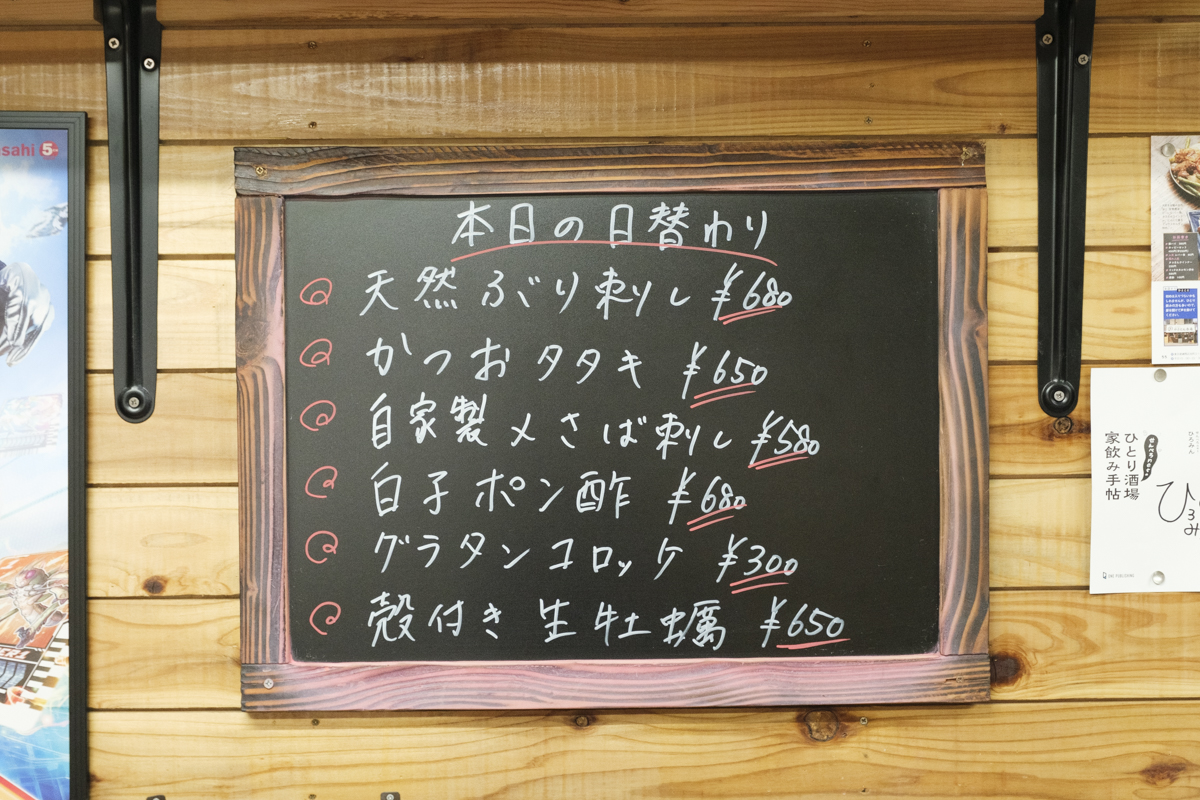

中村 そして、今日のもつ焼きも絶品ですけど、この美味しさを深掘りしたのが第4回。成増の「やきとん泰希」です。もつ焼きの香ばしい匂いに誘われて入って、お酒と料理の本当の魅力を知りました!

ひろみん 店主さんコンビの人柄もよく、ひとり飲みにも最高のお店ですよね。本当にリーズナブルな価格にも頭が下がる名店です。

中村 ここは1本から注文できましたけど、「同じ種類を2本からのお店もある」「タレか塩かは、部位ごとにお任せが基本。好みを指定できる店も多い」「串から外さないほうが美味しい」「出てきたらすぐ食べるのがベスト」って、いろいろ学びました。

ひろみん 焼鳥も同じで、時間が経つと余熱で芯まで火が入りすぎて硬くなってしまうんですよね。だから、少量ずつ注文するのがおいしく楽しむコツなんです。

中村 はい。名物の「れば」に、「はらみ」や「たん」も、めっちゃ美味しかったです! あと、“煮込み”はただのつまみじゃなくて、具材や味付けから、お店のこだわりがわかる逸品というのも、確かにって感じでした!

【関連記事】

【せんべろnet監修】 ひとり飲み初心者が“もつ焼き”酒場を体験する噺

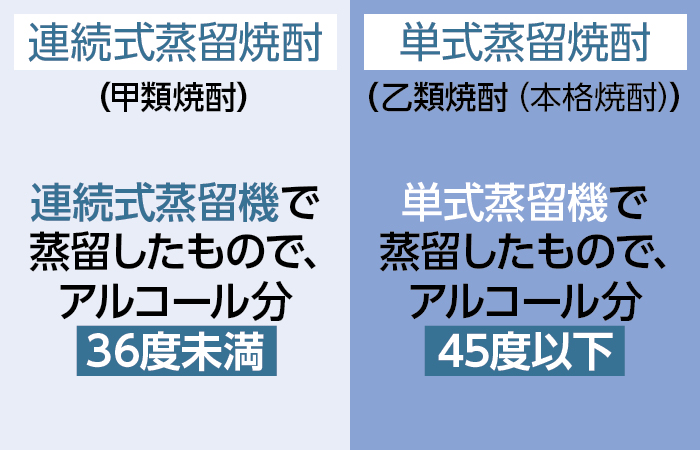

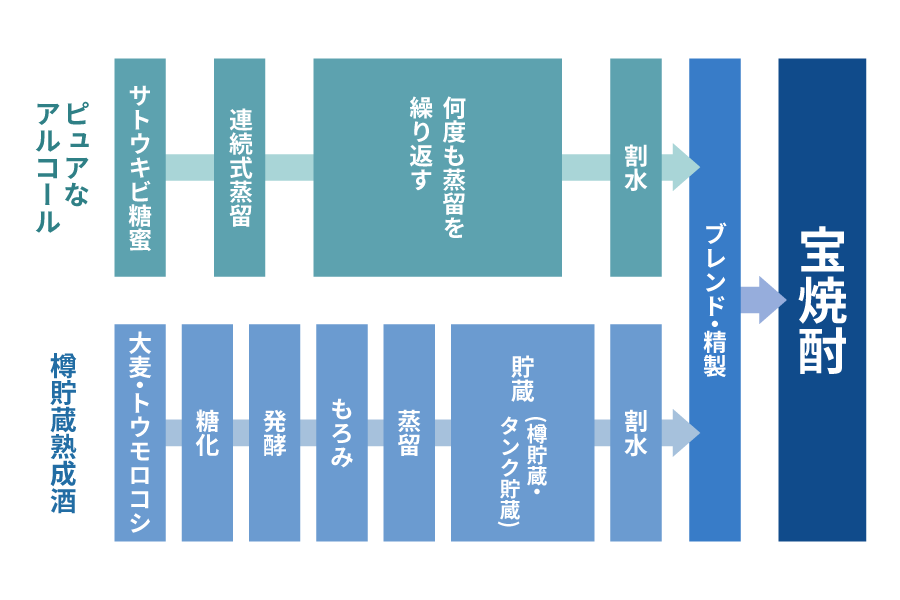

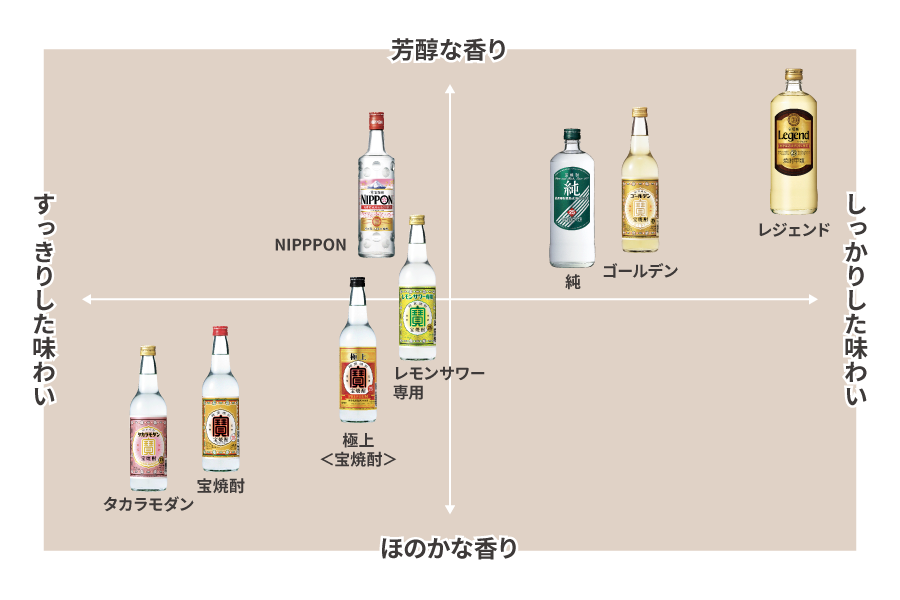

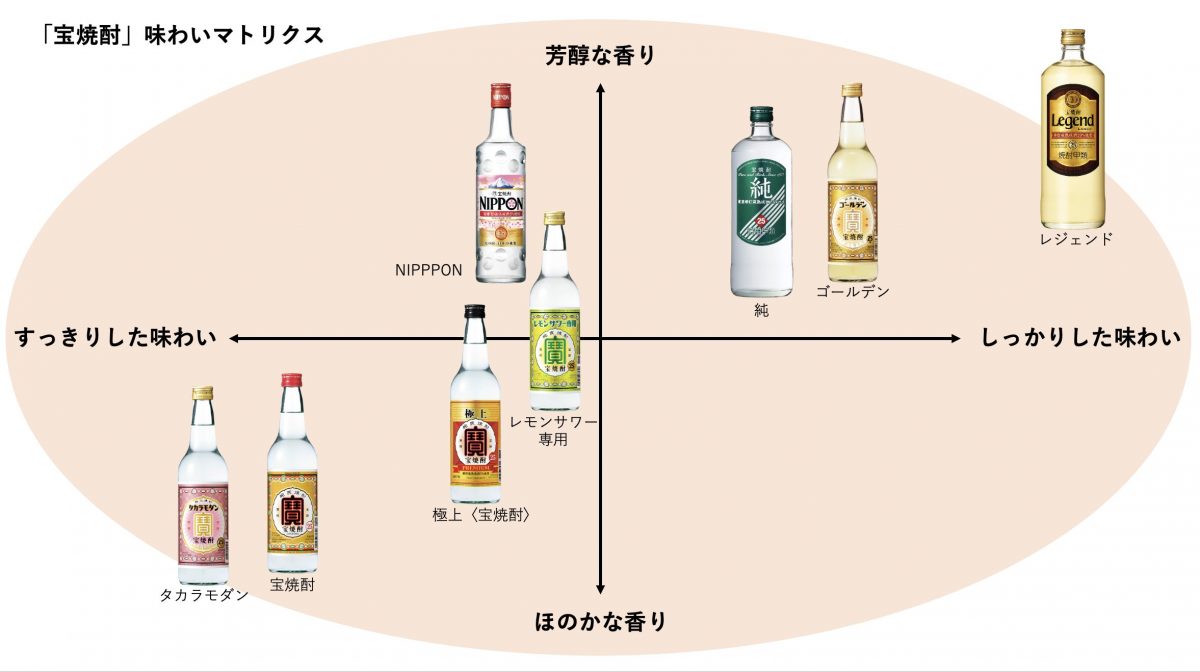

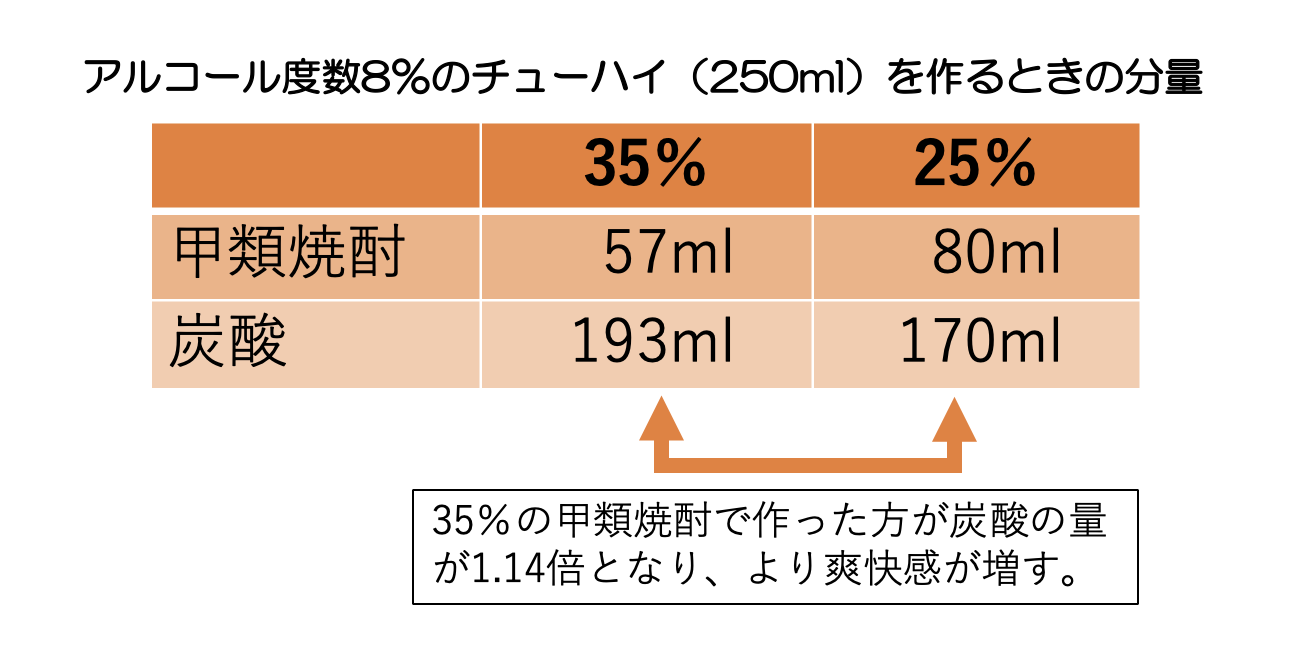

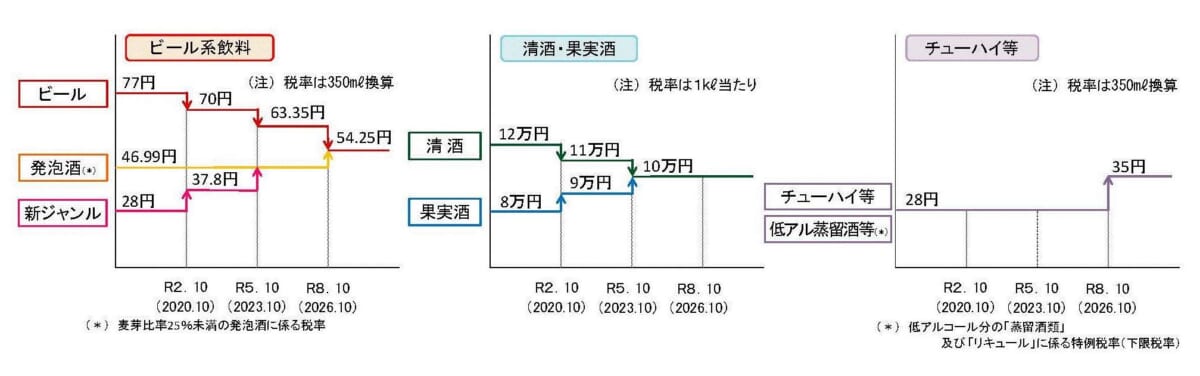

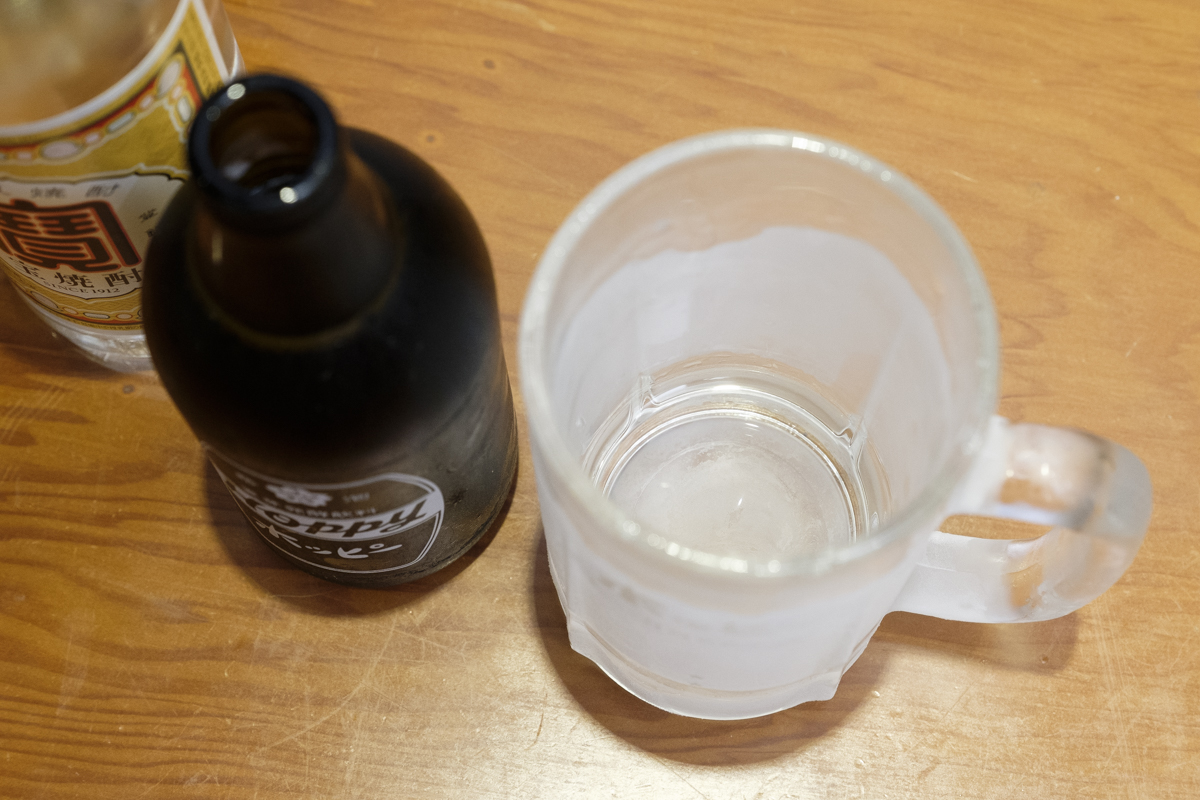

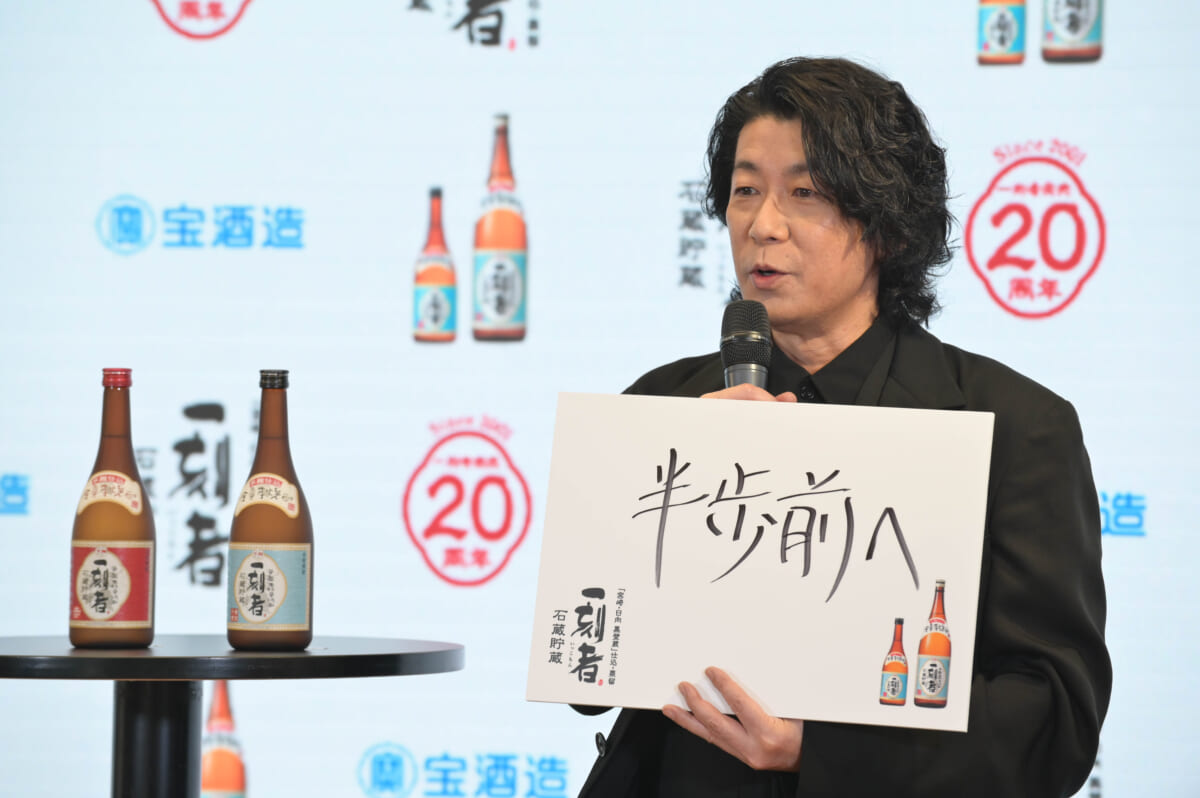

ひろみん もつ焼き酒場は、今も昔も甲類焼酎と楽しむ文化が根付いているんですよね。『泰希』もそうですし、入口脇に並ぶ宝焼酎のキープボトルも存在感がありましたよね。

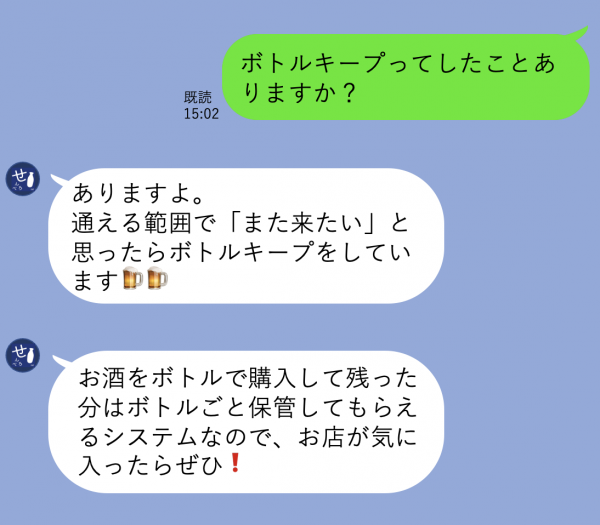

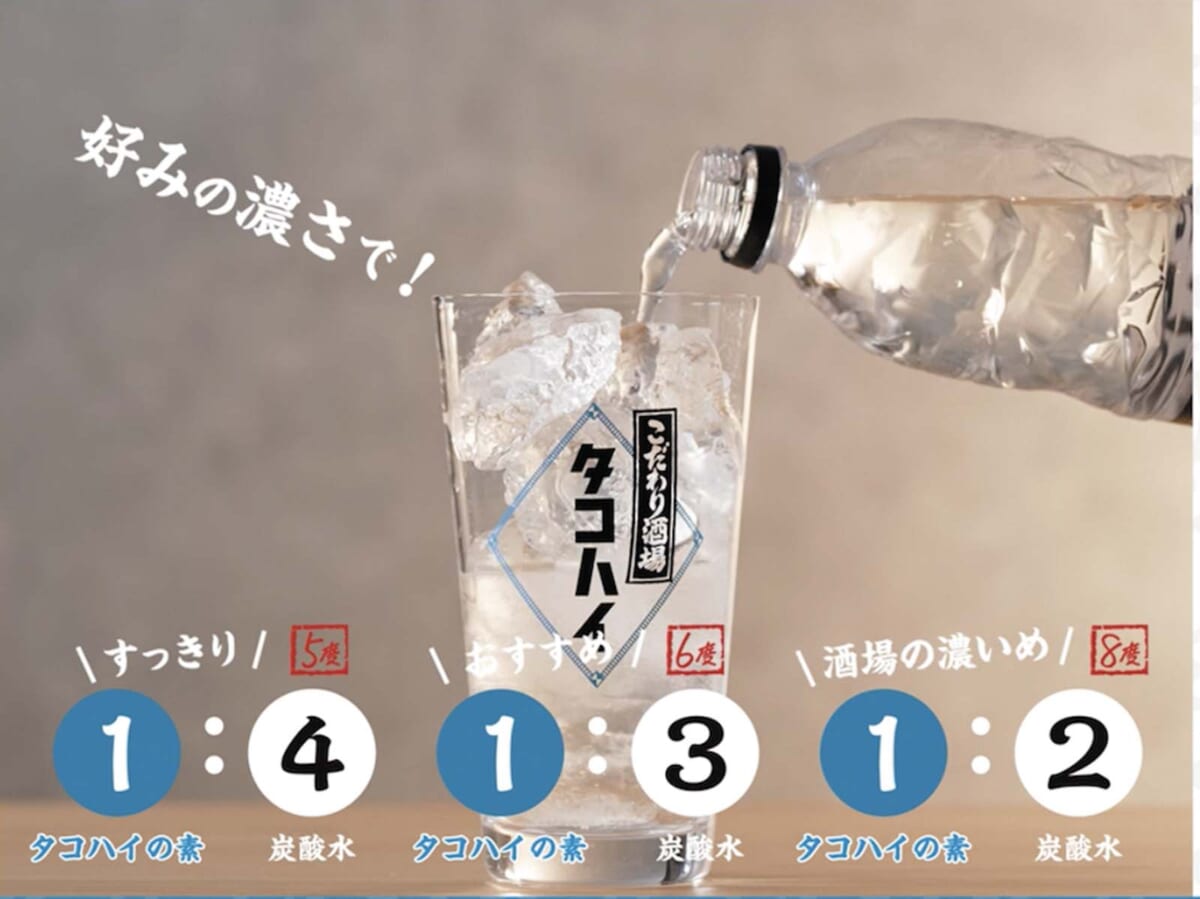

中村 そうそう、それも気になって、第5回は人生初のボトルキープを体験させてもらったんです。私はお酒はそんなに強くないので、自分のペースで濃さを調整しながら飲めるボトルキープって、とてもありがたいサービスだなと思いました!

ひろみん 単品で頼むよりもお得に楽しめますし、よく行かれるお店ならぜひ活用していただきたいですね。お店側にも喜ばれるシステムです。

中村 ボトルに名前も書かせてもらって、「常連になるって、こういうことか……」と実感しました。後日、お友だちと一緒に再訪したんですけど、自分のキープボトルで振る舞い酒ができたり、店主さんが覚えていてくれてお友だちを紹介できたり、すごくうれしかったです!

ひろみん 居心地のよさを感じさせる、お店のホスピタリティも素晴らしいですよね!

【関連記事】

【せんべろnet監修】”ひとり飲み”初心者が焼酎のボトルキープに挑戦する噺

上野の名店で「せんべろセット」を初体験

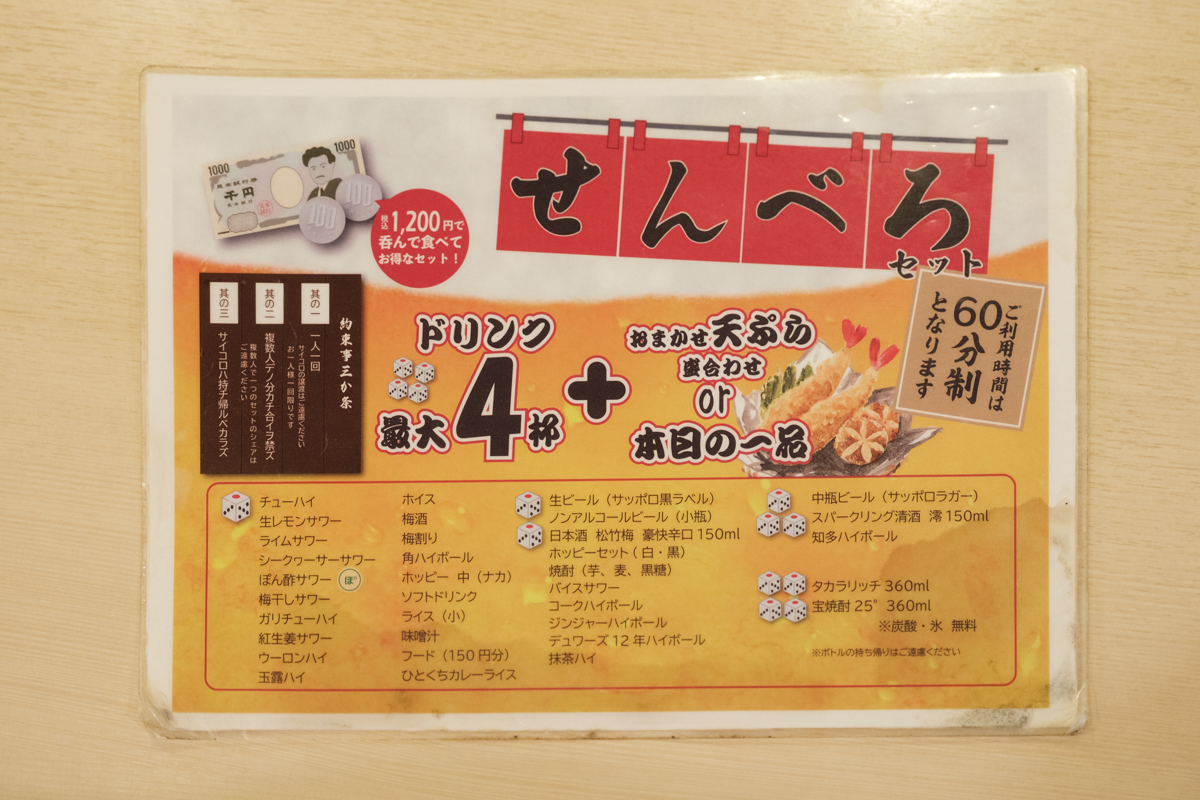

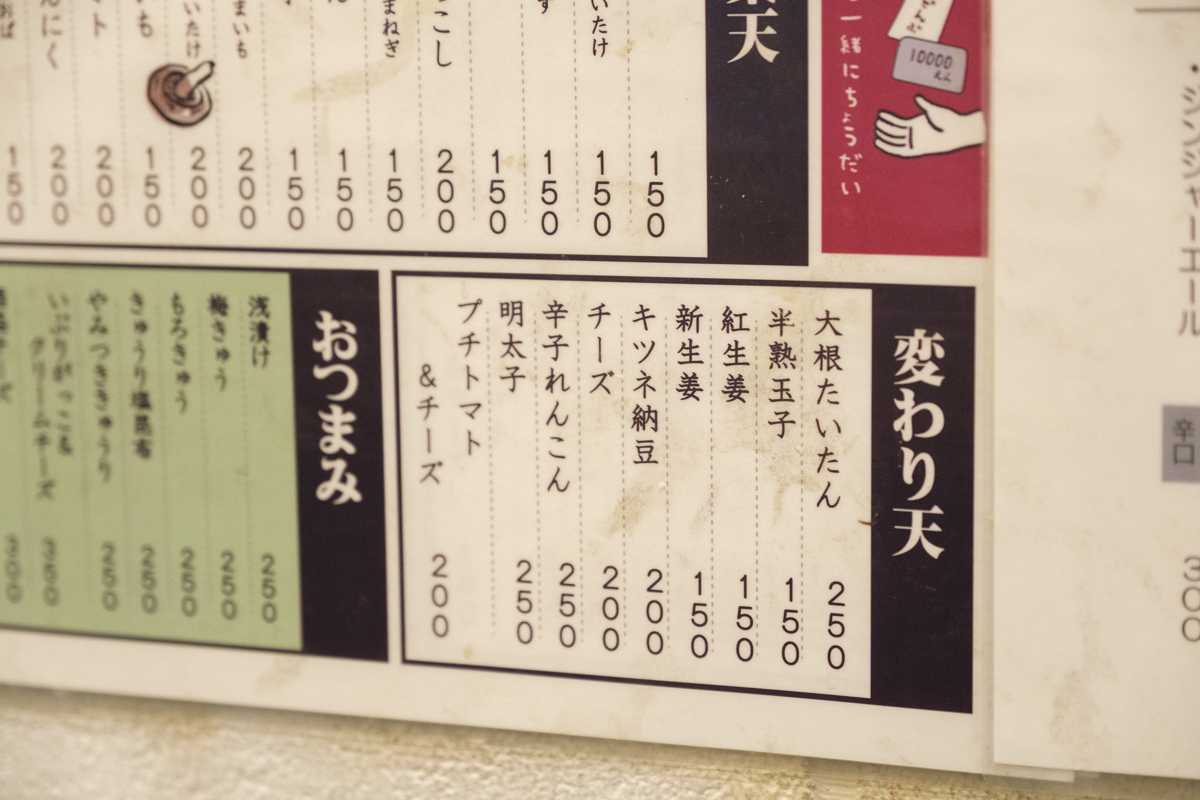

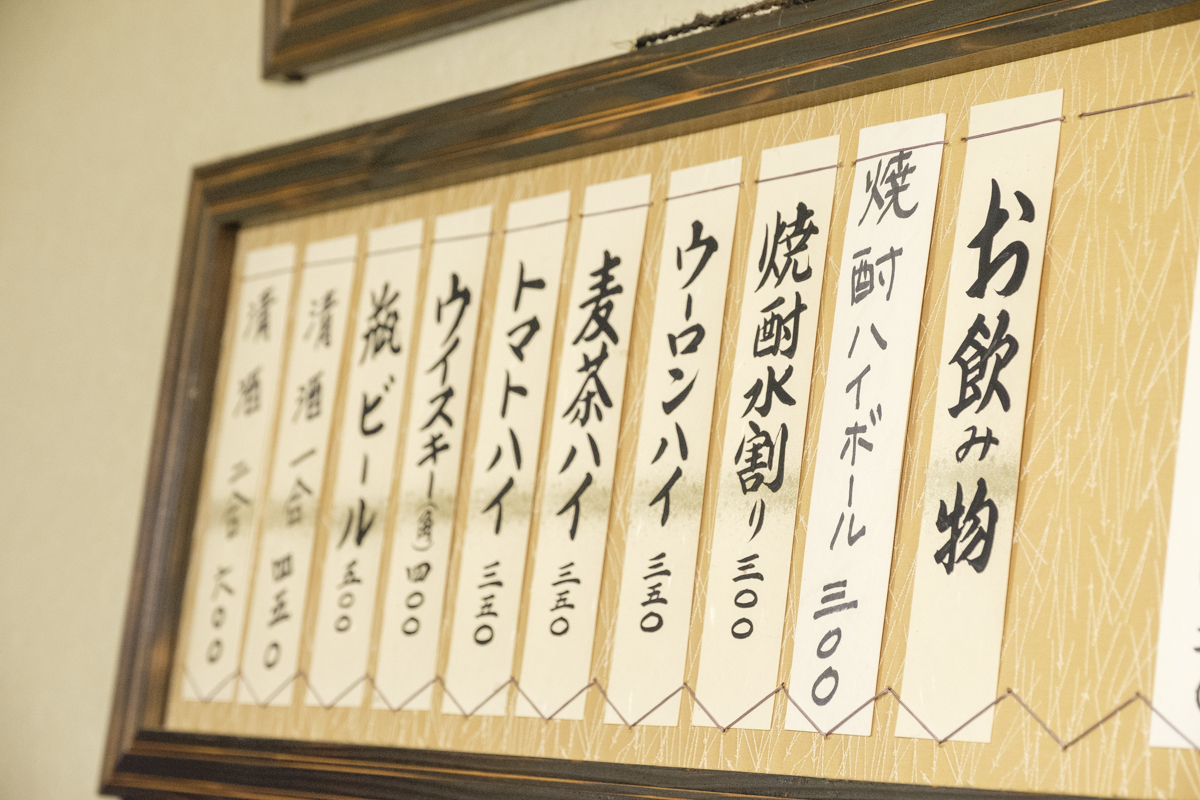

中村 第6回では「せんべろセット」を初体験しました。飲み屋の名店も数多い上野の「かっちゃん」に行きました。均一料金で、お酒やおつまみを自由に選べるって、ホントに素晴らしいセットですよね。

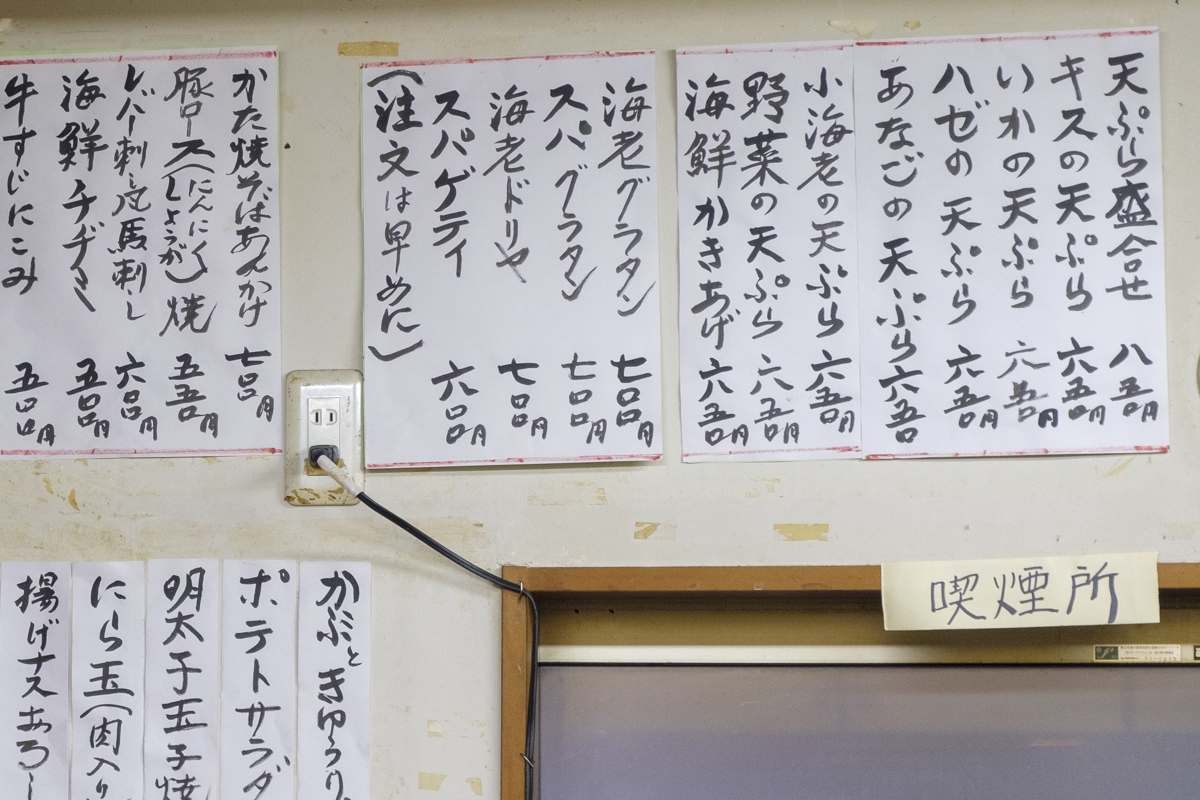

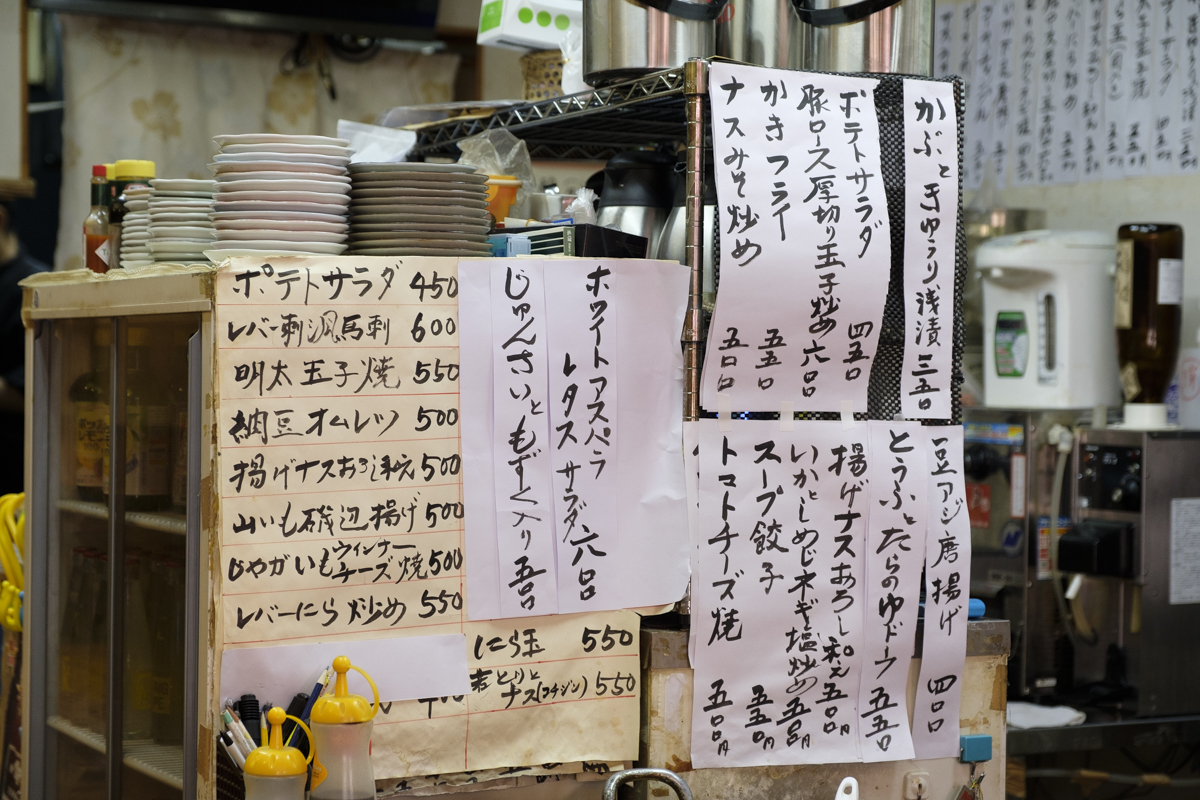

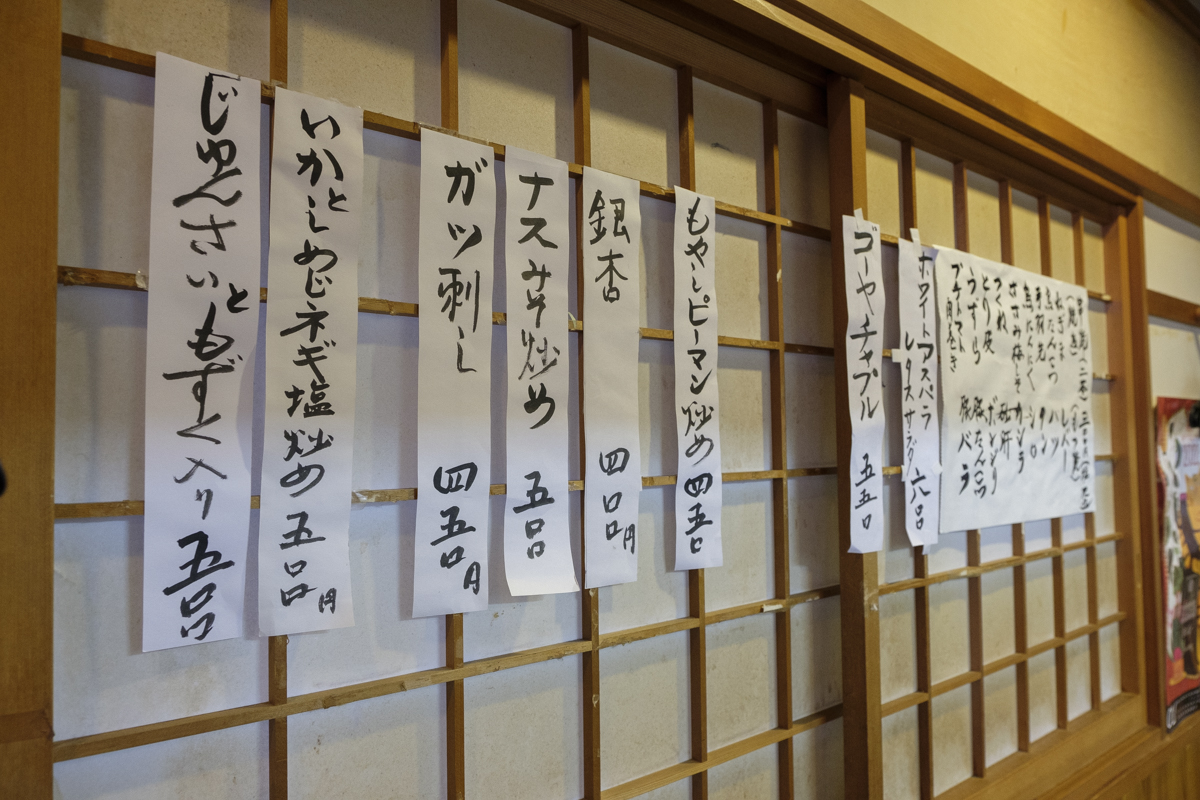

天ぷら盛り合わせとお酒が最大4杯飲めるという、コスパ最高なセット。

ひろみん ですよね、料金が決まっているから安心して飲めますし、せんべろ初心者にもぴったりのお店だと思います。

中村 揚げたての天ぷらと、最大でお酒が4杯も飲めるっていう……。コスパ文化に驚いた日でもありました!

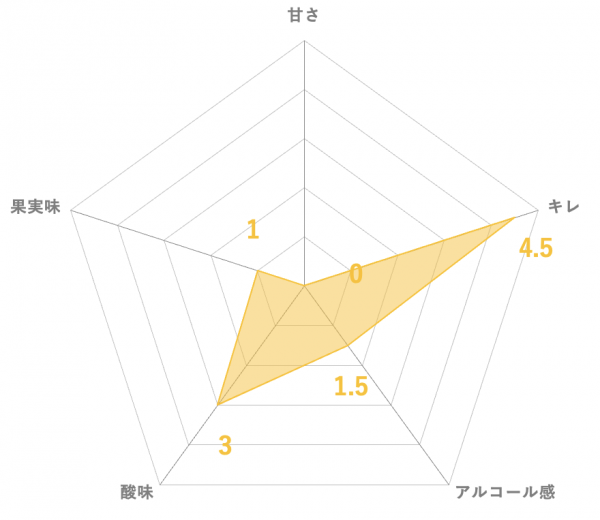

ひろみん 天ぷらは、海老まで入った豪華な盛り合わせですし、お酒もたとえば本格芋焼酎の「ISAINA」が4杯飲めますからね。“安い”だけじゃない、お酒も料理もクオリティが高いのが「かっちゃん」の魅力!

中村 あのあと、SNSで「お店に行ってきました!」って報告したら、お友だちから「そこ、私の行きつけだよ!」ってメッセージが来て(笑)。やっぱり人気店だな~って思いました!

【関連記事】

【せんべろnet監修】“ひとり飲み”初心者が「せんべろセット」を堪能する噺

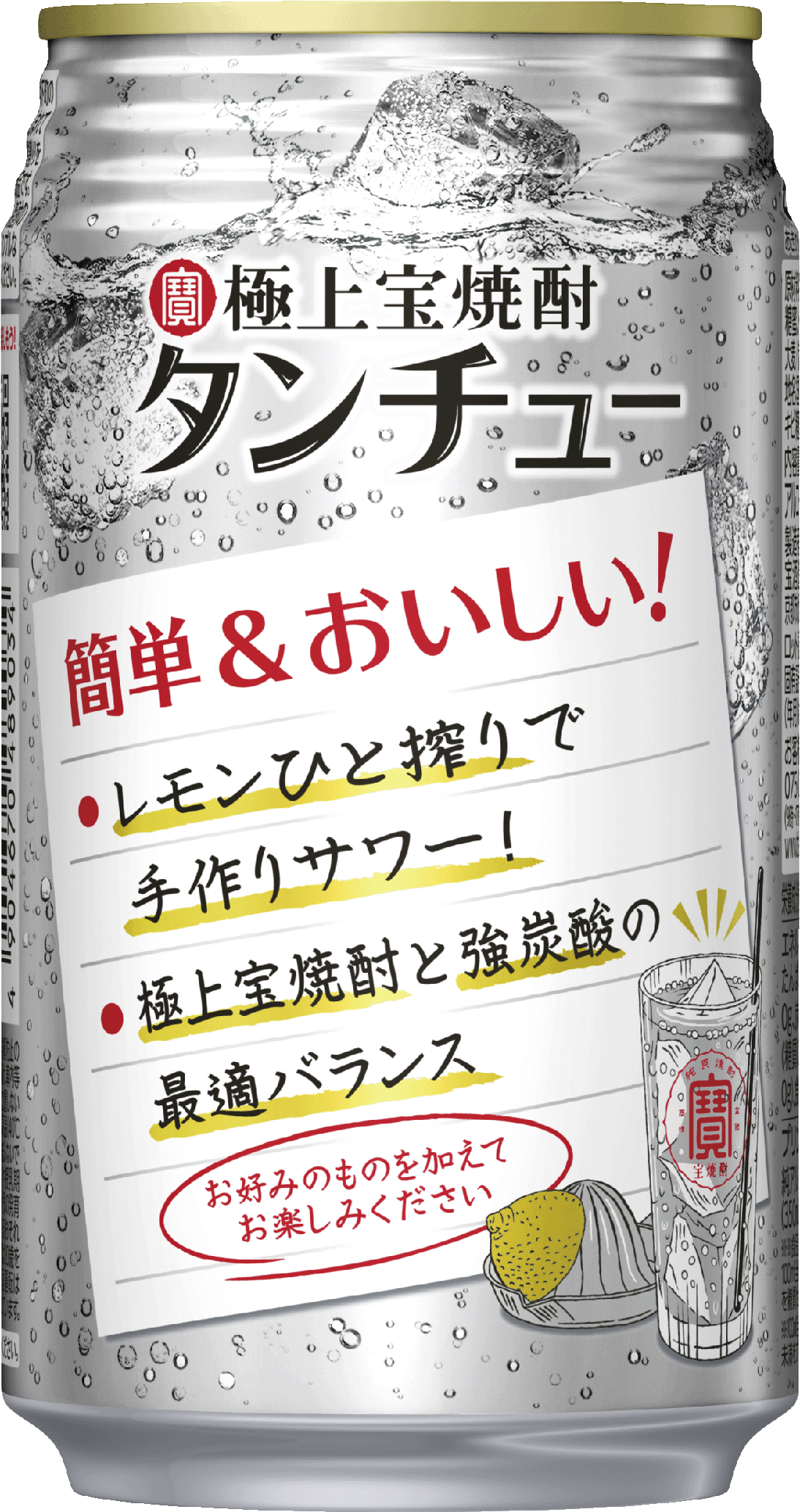

ワンランク上の家飲みの楽しさ

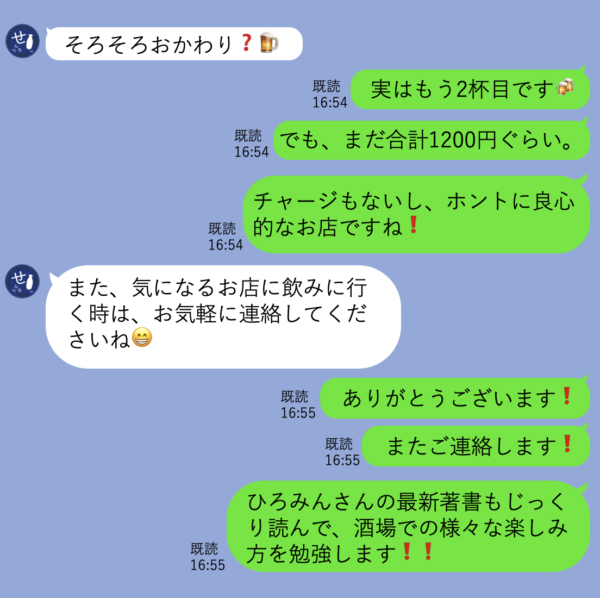

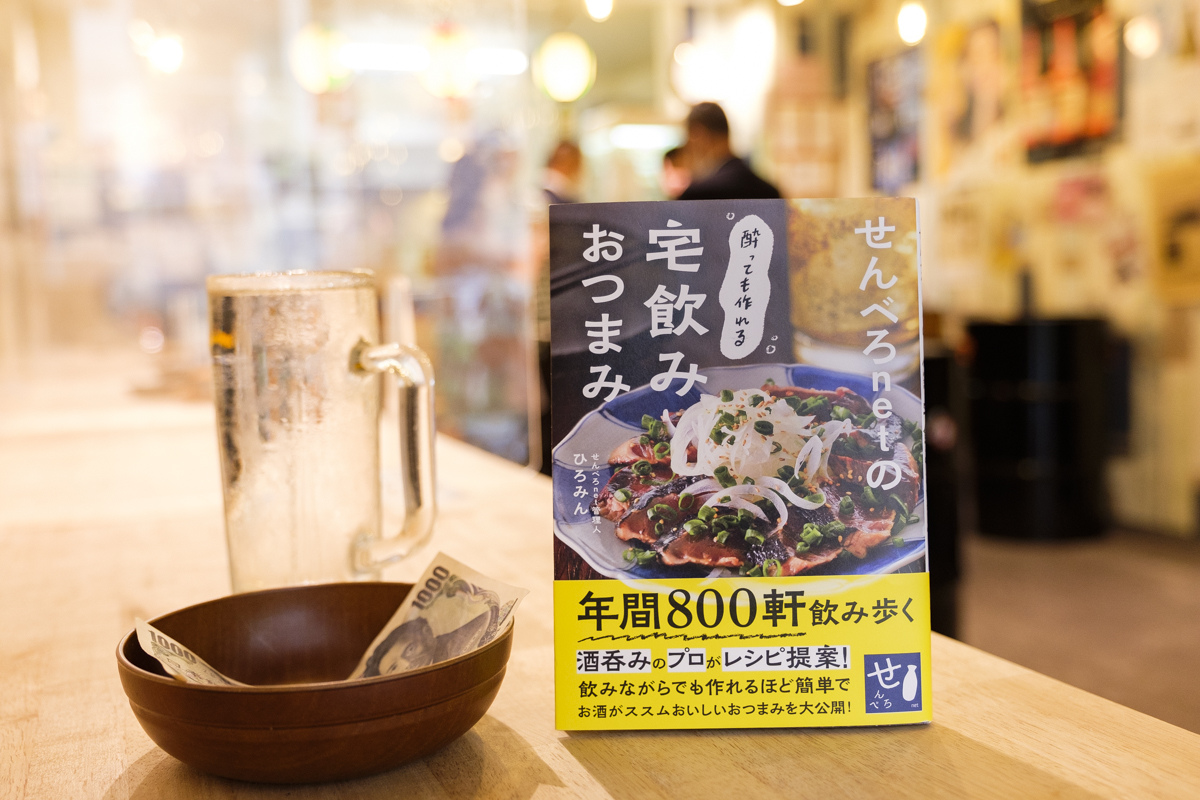

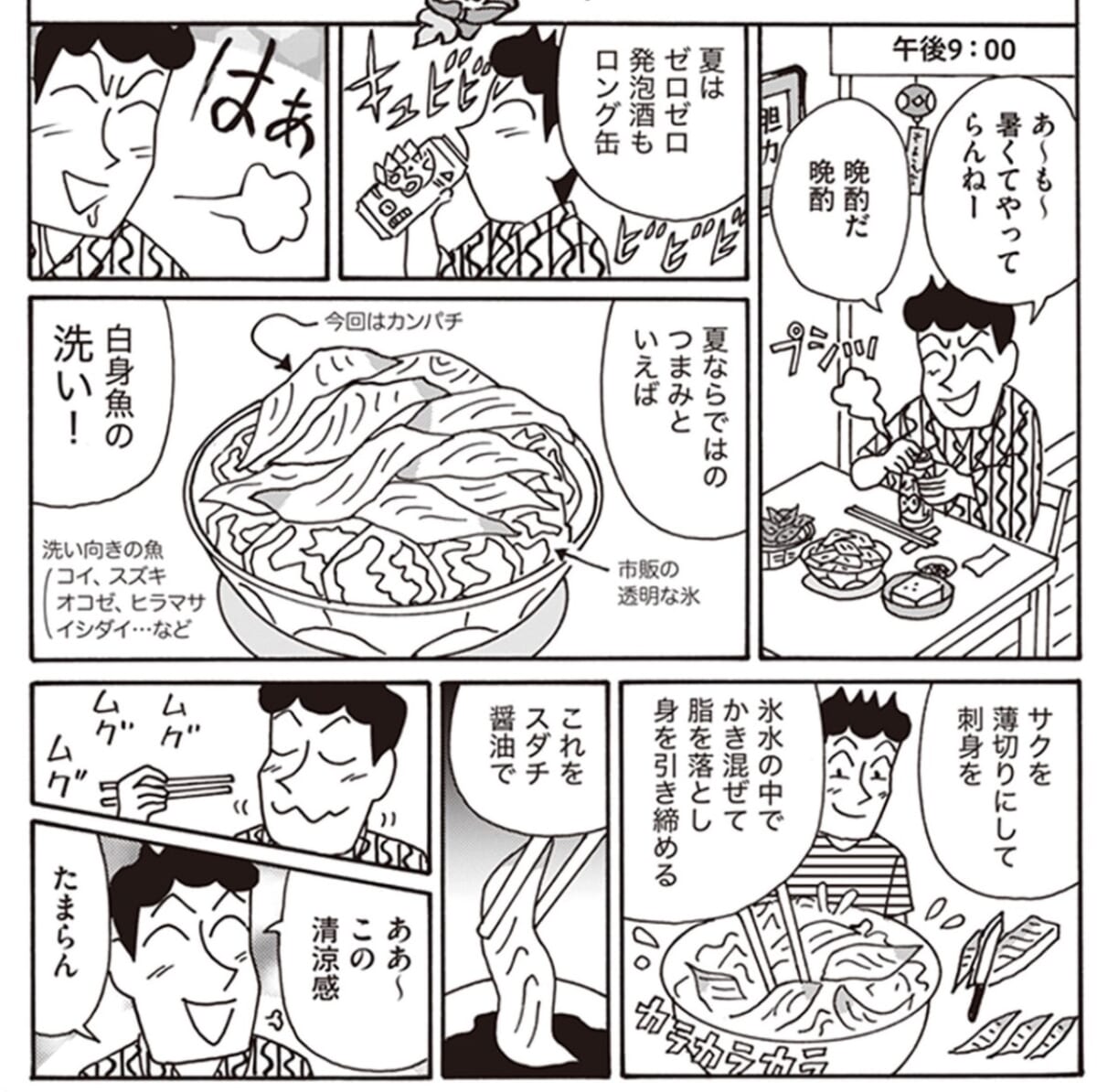

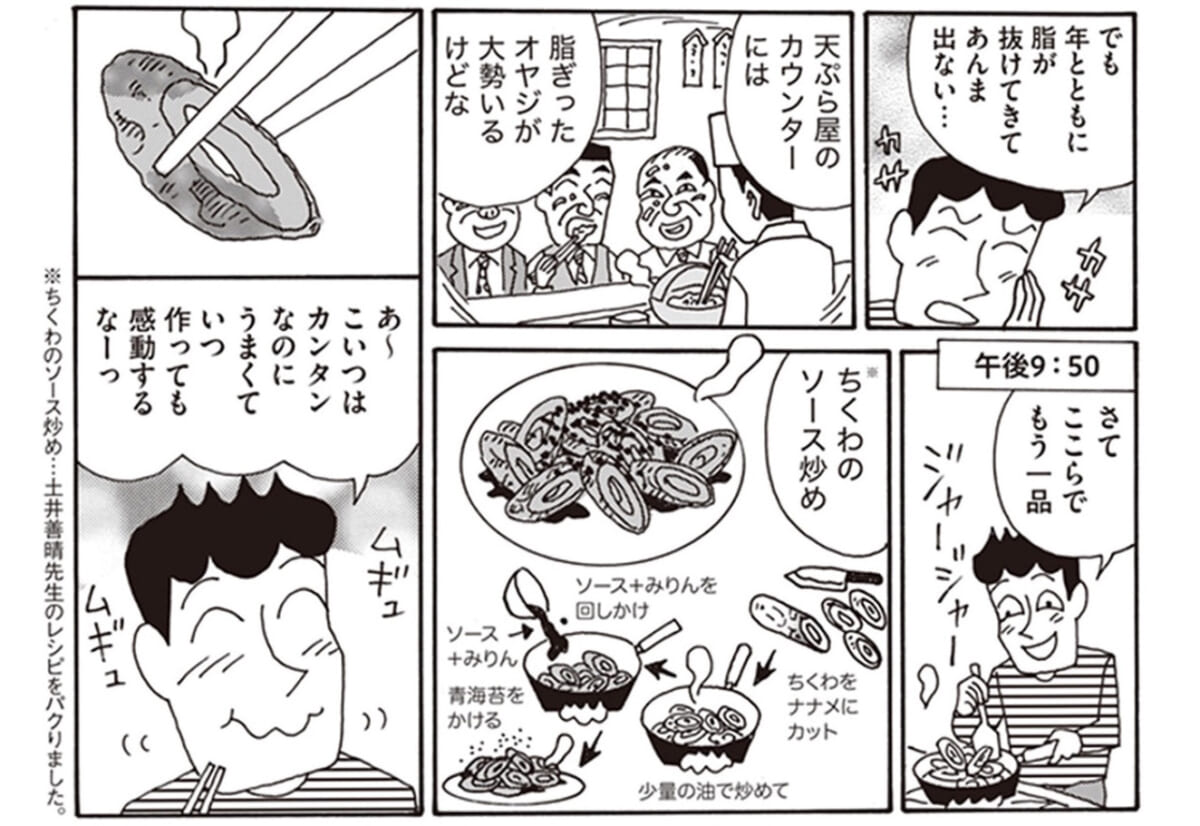

中村 そして第7回が、家飲み。ひろみんさんのレシピ本『せんべろnetの酔っても作れる宅飲みおつまみ』(ワン・パブリッシング・刊)を読んで、「やってみよう!」って思ったんです。

ひろみん 実践してもらえて、すごくうれしかったです!

中村 作ったのは「さば缶ときゅうりのごま酢和え」と「やみつきみょうが肉巻き」。どっちも簡単なのに美味しくて、家飲みもいいな~ってあらためて思いました。

ひろみん 外出の手間や時間もかからないし、ラフな格好で飲めますもんね。少しくらい酔い過ぎても安心で気楽に過ごせるのもいいところです。

中村 ひろみんさんから教えてもらった、「あると便利なアイテム」も参考になって、いまでは常備してます!

ひろみん 一度買えば繰り返し使えるので、あるとすごく重宝しますよね。

中村 あの日は、“ひとりの空間”をもっと自由に楽しむ方法を知った気がします。

【関連記事】

【せんべろnet監修】“ひとり飲み”初心者が平日にサクッと「家飲み」する噺

そして、“ひとり飲み”の旅は続く

ひろみん でも、やっぱり“人のざわめき”も恋しくなりますよね。

中村 そうなんです。今日の赤羽は、ちょうどいい距離感で迎えてくれて、ひろみんさんにも逢えたし、最高の日です!

ひろみん 私も、優ちゃんに実際にお会いできて、すごくうれしかったです!

中村 ヤッター! そしたら、今日はもっといろいろ教えてほしいし、もうちょっと飲んだら次のお店に連れてってください!

ひろみん おお!じゃあ、このあと『いこい』の支店にも行ってみませんか?

本店と王子音無川店の11時オープンよりさらに早い、朝7時から営業しています。

中村 いいですね~!

ひろみん 本店とはちょっと雰囲気も違うし、支店は日曜休みなんだけど、朝7時から営業してるんですよ。

中村 そんな早くから! スゴい!

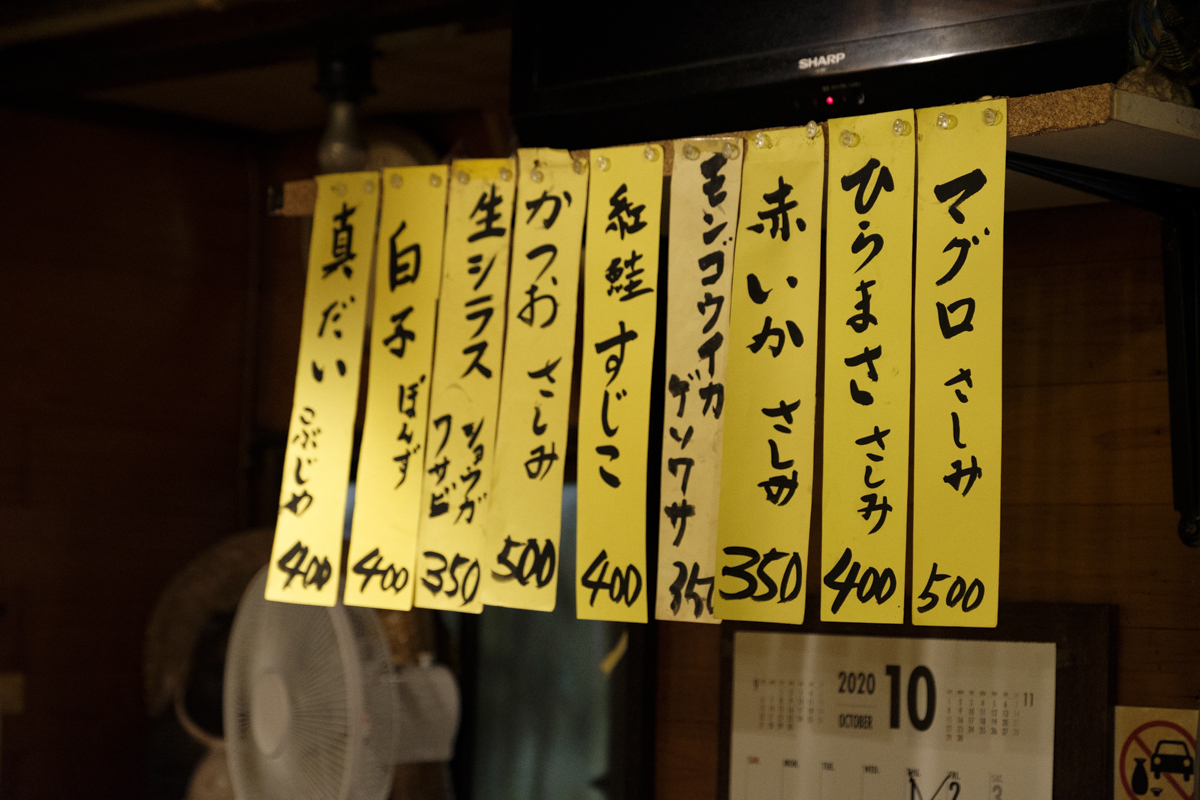

ひろみん 支店だけのメニューもあって面白いですよ!

中村 楽しみです!

「また来よう」と自然に思えることが、最高のゴール。気負わず、でもちょっとだけ冒険を――そんな“ひとり飲み”をこれからも! 中村優、次はどこへ飲みに行く?

<取材協力>

立ち飲みいこい 本店

住所:東京都北区赤羽1-3-8

営業時間:月~土11:00~22:00、日祝11:00~21:00

定休日:なし

※価格はすべて税込みです

撮影/我妻慶一

【ひとり飲み関連記事】

【せんべろnet監修】ひとり飲み初心者にオススメなお店の噺

【せんべろnet 監修 】“ひとり飲み”初心者がはしご酒を楽しむ噺

【せんべろnet監修 】“ひとり飲み”初心者が「角打ち」に挑戦する噺

【せんべろnet監修】 ひとり飲み初心者が“もつ焼き”酒場を体験する噺

【せんべろnet監修】”ひとり飲み”初心者が焼酎のボトルキープに挑戦する噺

【せんべろnet監修】“ひとり飲み”初心者が「せんべろセット」を堪能する噺

【せんべろnet監修】“ひとり飲み”初心者が平日にサクッと「家飲み」する噺

【せんべろnet監修】ひとり飲み初心者が赤羽で『ソロ酔い酒場』を満喫する噺

The post 【せんべろnet監修】“ひとり飲み”完全ガイド ― これだけ読めば楽しみ方と作法がわかる噺 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.