新生活がスタートし、インテリアを買い替えたり、模様替えをしたりする人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、年間200件以上のインテリアコーディネートを手掛ける「Praemio(プラエミオ)」で、インテリアコーディネーターとして活躍している樋田恵理子さんに、2025年のインテリアトレンドや、賃貸でも気軽に取り入れられる模様替えのアイデアをうかがいました。

型にとらわれない「自分のため」の空間作りがトレンド

ここ数年、SNSを中心に「ジャパンディ」や「韓国インテリア」といったスタイルが人気を集めてきましたが、それに続く最新トレンドは何なのでしょうか。

「韓国風や北欧風といった型にとらわれた特定のテイストを追いかけるのではなく、“自分が居心地よく過ごせる空間をつくる”という、ボーダーレスなスタイルに関心が集まっています。家具や小物を購入することが目的ではなく、“その部屋でどんな風に過ごしたいか”を重視して選ぶアイテムを決める。そんな人が増えている印象です。

キーワードをあげるなら『自分のため』。トレンドを追うよりも“自分の気分が上がるか”“自分が心地よく過ごせるか”という“自分軸”が出発点になっています。好みや価値観は人それぞれですし、好きなテイストも多様化しているので、これといったトレンドを挙げるのは難しい印象ですね」(インテリアコーディネーター・樋田恵理子さん、以下同)

そのなかでも、傾向をあげるとすればどのようなテイストが求められているでしょうか。

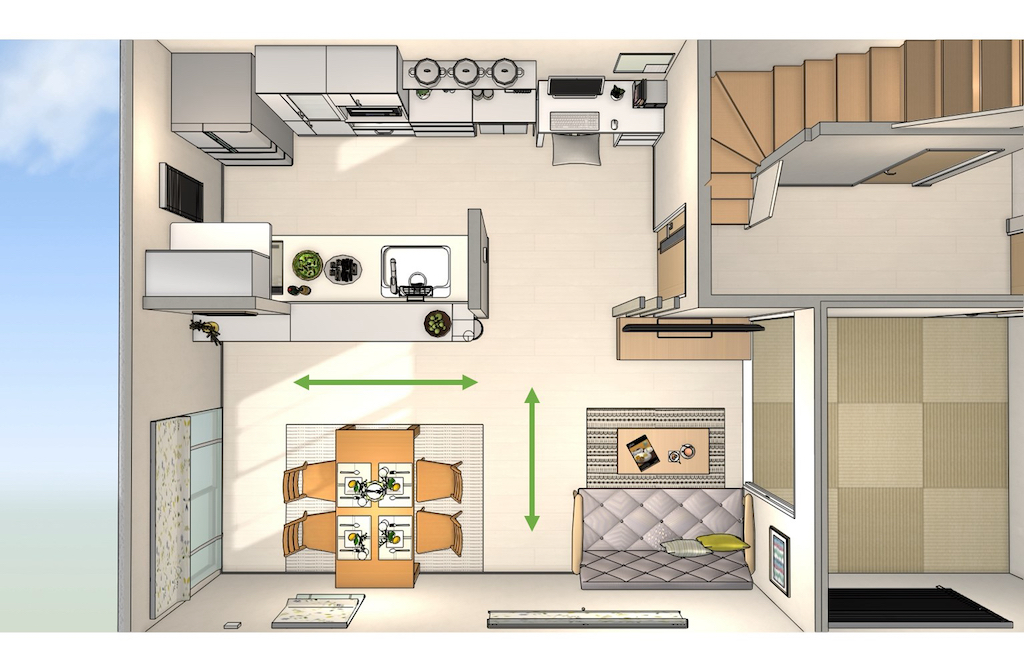

「好みが多様化するなかで、共通して求められていると感じるのは、デザインがおしゃれなだけでなく、実生活にストレスなく溶け込む機能性があるモダンでホテルライクな要素です。使い勝手や居心地のよさなど実用面も重視するのがポイント。モダン、ホテルライクな要素をプラスすることでどんなテイストでも整った印象となり、空間を洗練させることができます」

進化し続けるモダンスタイル。

そのなかでとくに人気なのは?

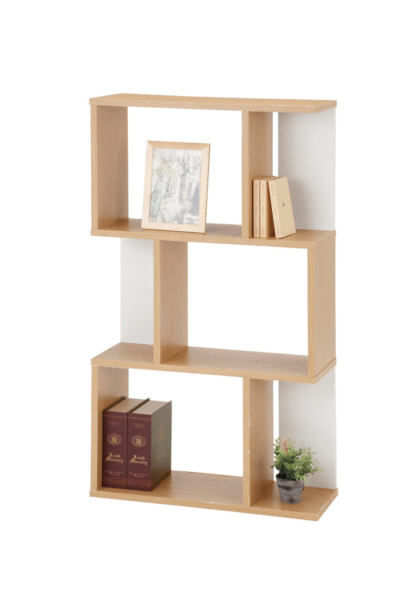

流行に左右されることなく根強い人気のモダンスタイル。近年ではそこにさまざまなエッセンスが加わり、和モダン、スタイリッシュモダン、北欧モダンなどと多種多様に進化を続けています。そのなかでもとくに人気なのが、非日常感を追求した高級感あふれる「ラグジュアリーモダン」と、木のぬくもりやあたたかみを感じる「ナチュラルモダン」です。

1.高級感のあるホテルライクなラグジュアリーモダン

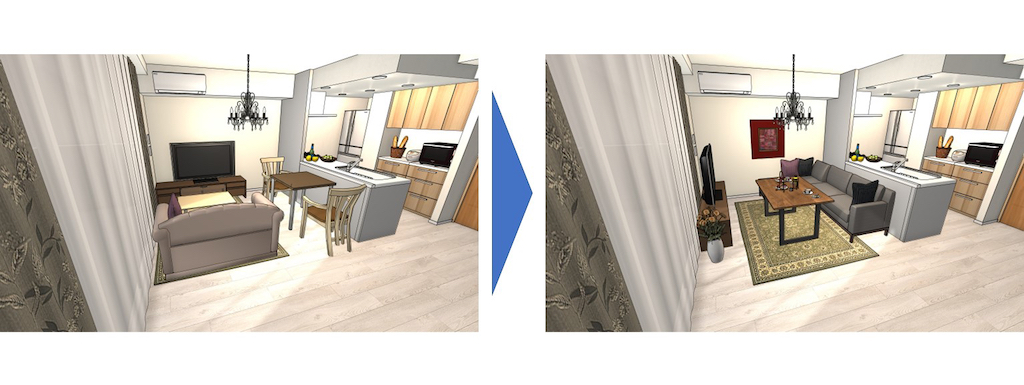

「自宅をホテルのように整え、生活感のない上質な空間を目指す『ラグジュアリーモダン』。色数を絞ってすっきりと見せつつ、ガラス・大理石など光沢感のある素材で高級感を演出するスタイルです。ただし、シンプルにしすぎると無機質で落ち着かない印象になることも。木やファブリックなど、自然素材をバランスよく取り入れることで、上質さと心地よさを両立した空間に仕上がります」

2.木のぬくもりを取り入れつつ野暮ったさを排除したナチュラルモダン

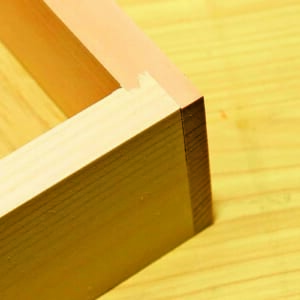

「木のぬくもりややさしさを感じられるナチュラルなインテリアは、世代を問わず人気ですが、“ナチュラル”と“野暮ったさ”は紙一重。木製の家具や雑貨を集めたものの、思ったようにおしゃれに仕上がらない……と悩む方も少なくありません。そんなときにおすすめなのが自然素材を取り入れ、整えながらもホッと落ち着ける空間に仕上げる『ナチュラルモダン』です。

自然素材のぬくもりを大切にしながらも、シンプルで機能的な家具を取り入れることで、空間全体をすっきりと洗練させたスタイル。コツは、お部屋全体で木の色味を統一すること。そうすると洗練された雰囲気が生まれます」

デザイン性と快適性どちらも叶える

モダンスタイルの取り入れ方

モダンスタイルの魅力である洗練された雰囲気と快適性。そのふたつを両立するにはどのようなことを心がけるとよいのでしょうか。

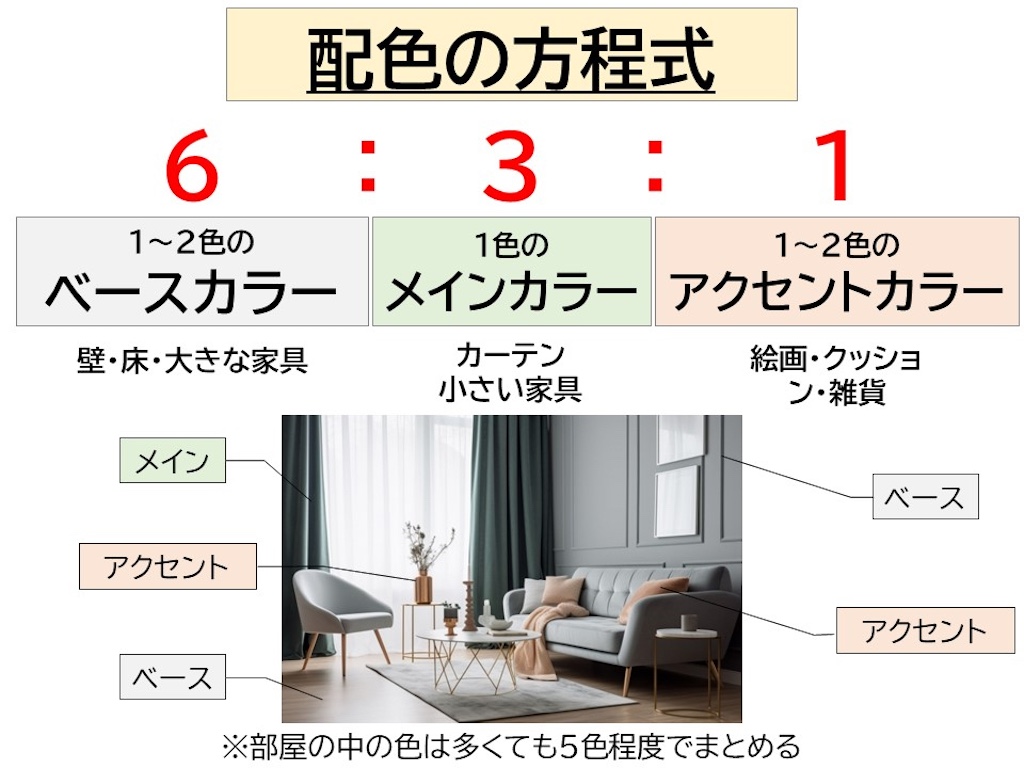

・モノトーンなどシンプルな色をベースに

「白・黒・グレーなどのモノトーンをベースにコーディネートするとよいでしょう。これにより空間が引き締まって感じられ、落ち着いた雰囲気が生まれます。基本的に色は3色以内に収めると整った印象になります。モノトーンを基本にすれば空間が引き締まって感じられ、差し色を入れてもまとまりが生まれます」

・家具はすっきりとしたデザインのものを選び、小物でアクセントをつける

「家具は、長く使うことを見据え、過度な装飾がなくシンプルで飽きのこないデザインを基本に選ぶとよいでしょう。そのうえで『どう過ごしたいか』を考えながら、インテリア小物で部屋の装飾をプラスしていくイメージでコーディネートすれば、統一感がありつつ自分らしさを感じられる空間に仕上がります」

モダンな部屋をより自分らしく仕上げる

インテリアアイテム4選

モダンなお部屋の作り方がわかったところで、より“自分らしく”、居心地のよい空間にアップデートできるインテリアアイテムを4つ教えていただきました。

1.深くくつろげる場所をつくれる「モダンラウンジチェア」

”自分だけの特等席”として、暮らしの質を高めることができるイチ推しアイテムは、”ラウンジチェア”だと樋田さんは言います。

「ラウンジチェアとは、ホテルのラウンジにあるイスのように深く腰かけて足を伸ばし、くつろいで座れる一人掛け用のチェアのこと。部屋が狭くてソファの導入を諦めていた方にもぴったりのアイテムです。さまざまな形のものがあるため、ソファよりもデザインに個性を反映しやすく、空間のアクセントとして取り入れるのもおすすめです」

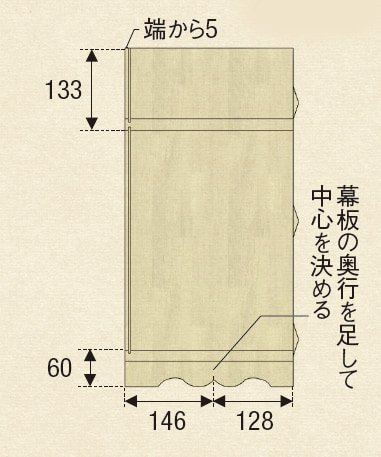

【選ぶときのコツ1】くつろぎ感を左右する“奥行き”に注目

「ラウンジチェアを選ぶときに注目したいのが、座り心地を左右する『座面の奥行き』。背もたれを除いた奥行きが60cm以上あると、ゆったり腰かけられます。さらに、座面の幅にゆとりを持たせれば、体を預けて自由な姿勢でくつろげます。

ただし、快適さを追求するとどうしてもサイズが大きくなるので、存在感も増してしまうもの。洗練されたモダンスタイルを目指すなら、デザインが重要になってきます。おすすめは、脚が直線的で無機質な素材のもの。これならスタイリッシュで軽やかな印象が生まれます。さらに、ひじ掛けを省いたシンプルなフォルムなら、無駄のない現代的な美しさが引き立ちます」

【選ぶときのコツ2】実用性を備えたデザインで、いつまでもそこにいたくなる空間に

「ひじ掛けつきのタイプは寄りかかって体を預けることができ、長時間座っても疲れにくいのが魅力。また座面が回転するチェアなら、読書に没頭したり脚を投げ出したりと、体の向きを変えやすくストレスフリーです。長く愛用できる自分だけのラウンジチェアを見つけられれば、自宅で過ごす時間がより充実すること間違いなし」

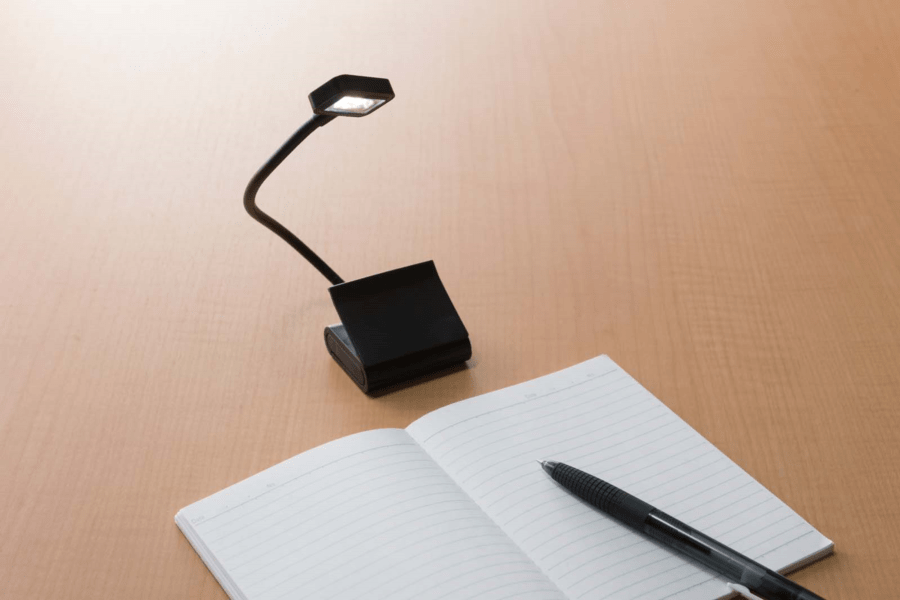

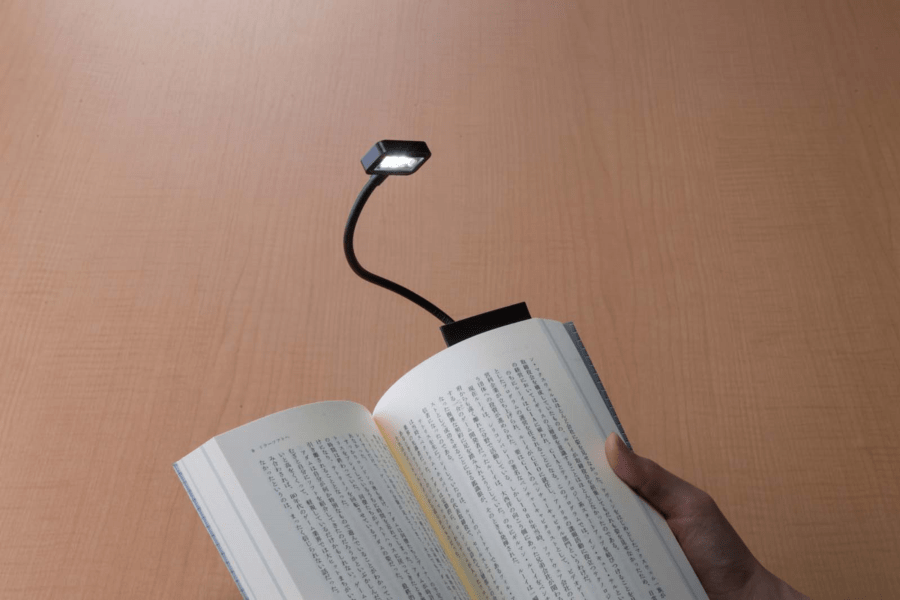

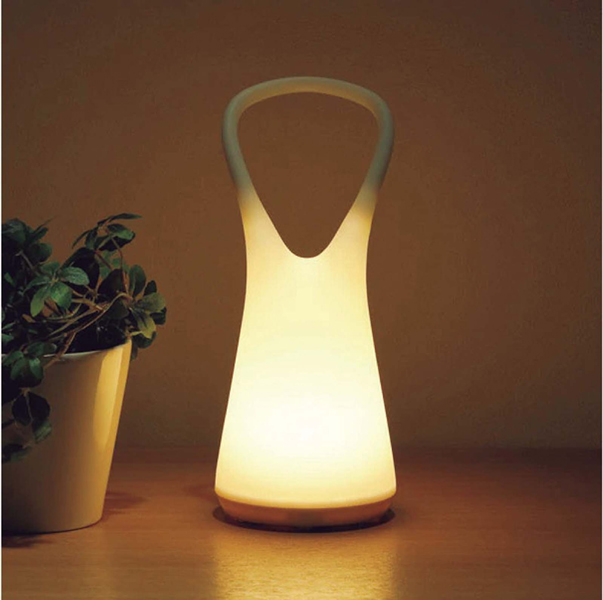

2.置く場所にとらわれず部屋の印象を変えられる「ポータブル間接照明」

おしゃれなお部屋づくりに欠かせないのが「間接照明」。暖色の光には温かみやリラックス感を感じさせる効果があり、機能面でもひとつは取り入れたいアイテムです。

「デザイン性が高ければ、昼はオブジェとして、夜は光と影の陰影で部屋の雰囲気をガラリと変える装置として活躍します。最近の主流は、コンセントに挿さなくても使える充電式のポータブルタイプ。見た目がすっきりしているのはもちろん、好きな場所に持ち運べる自由度の高さが現代の暮らしにもマッチ。ストレスなくおしゃれなインテリアを楽しめます」

【選ぶときのコツ1】ホテルライクに仕上げるなら陰影が美しいクリスタルタイプを

「高級感や非日常感を演出するなら、光沢感があるデザインを選びましょう。シェード全体にカットが施されたクリスタルランプは、点灯すると光が屈折し、きらめきと奥行きのある陰影を生み出します。透明度の高い上質なクリスタルだからこそ、透き通るような美しい光が広がり、お部屋をエレガントに演出。食事の時間にテーブルを彩ったり、お酒を楽しむ時間のお供にぴったりです」

【選ぶときのコツ2】オブジェ感覚で飾ってデザインを楽しむ

「インテリアに自分らしい個性をプラスするなら、家具よりも色や形で冒険しやすい小物から取り入れてみてください。個性的な間接照明は、点灯しないときも棚やサイドボードに飾って、オブジェとして楽しめます。クッションやアートなど、部屋に置いている他のインテリアアイテムと色のトーンを揃えれば、ごちゃっとすることなく垢抜けた印象を与えられます」

3.非日常感と安らぎを同時に叶える「フェイクグリーン」

すっきりと整えられた空間にリラックス感を与えるキーアイテムが「観葉植物」。自然豊かな環境が近くになくても、自宅に植物を置けば癒しを感じられます。

「背丈の高いグリーンは、部屋にパッと目を引く“フォーカルポイント(視線が集中する場所)”を生み、空間を引き締める効果も。視線を誘導することで、素敵なお部屋として印象に残りやすいのもポイントです。とはいえ、育てる手間や管理の難しさから敬遠してしまう方も多いもの。そこでモダンな暮らしにぴったりなのが“フェイクグリーン”。

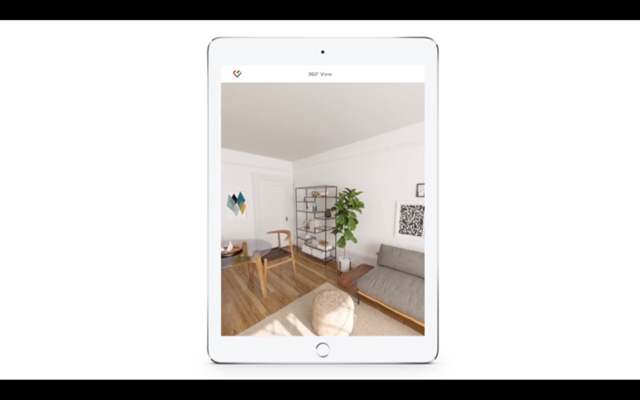

見た目の美しさはもちろん、環境に左右されず、手入れも不要といった実用性も魅力です。実際に弊社のコーディネートでは、半分以上の方がフェイクグリーンを選ばれます。最近は本物と見間違えるようなクオリティの高いフェイクグリーンも多いので、『フェイクだとチープになりそう』という心配は不要です」

【選ぶときのコツ1】 背丈の高いものを選ぼう

「高級感のあるテイストではとくに、大きすぎると感じるくらいインパクトがあるほうが”非日常感”を演出できます。圧迫感がでないか心配という場合は、部屋の入り口の対角線上の角に配置して遠近法の力で解決しましょう。真っ直ぐ伸びる大きな葉は、スタイリッシュな印象を与えます」

【選ぶときのコツ2】 葉の大きさの違いで、お部屋の印象をチェンジ

「自然のぬくもりと洗練されたデザインを掛け合わせた“ナチュラルモダン”には、小さな葉がたくさん茂るタイプのグリーンがよく似合います。大きな葉のグリーンに比べて、カッコつけすぎず寄り添ってくれる印象となるため、安らぎを重視したい方におすすめ。アースカラーを基調とした統一感のある家具と合わせれば、ナチュラルながらも垢抜けた雰囲気に仕上がります」

【選ぶときのコツ3】 家具のデザインに合わせて空間をブラッシュアップ

「直線的なデザインや無駄のないフォルムで構成されたインテリアには、植物の葉までリンクさせてこだわるとワンランク上のお部屋が完成します。たとえば、等間隔に並ぶスタイリッシュなブラインドの近くには、直線的でシンプルな観葉植物をチョイス。植物と家具の共通点を持たせることで、部屋全体がぐっと洗練されます」

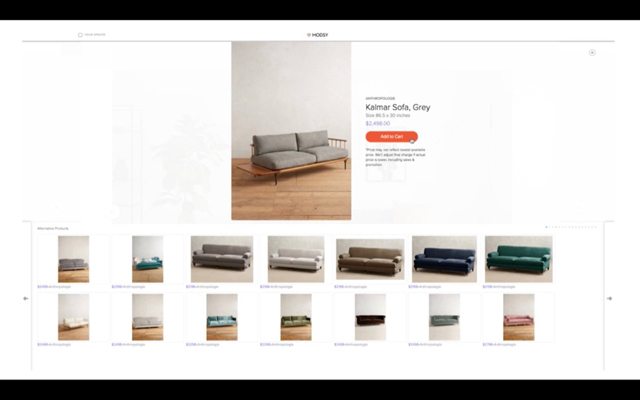

4.ありきたりから抜け出した空間を演出「アクセントクロス」

壁の見せ方にもこだわると、部屋の雰囲気ががらりと変わります。

「部屋の印象をグッと変えたいなら、部屋の1面だけを変えるアクセントクロスがおすすめ。単調な部屋をメリハリのある空間に仕上げられます。家具などのインテリアと色調を揃えれば、統一感が生まれ洗練された印象に。張って剥がせるタイプのクロスなら原状復帰ができるので、賃貸物件でも取り入れられます。家具を入れ替えなくても壁を一面変えることでお部屋に個性が生まれますよ」

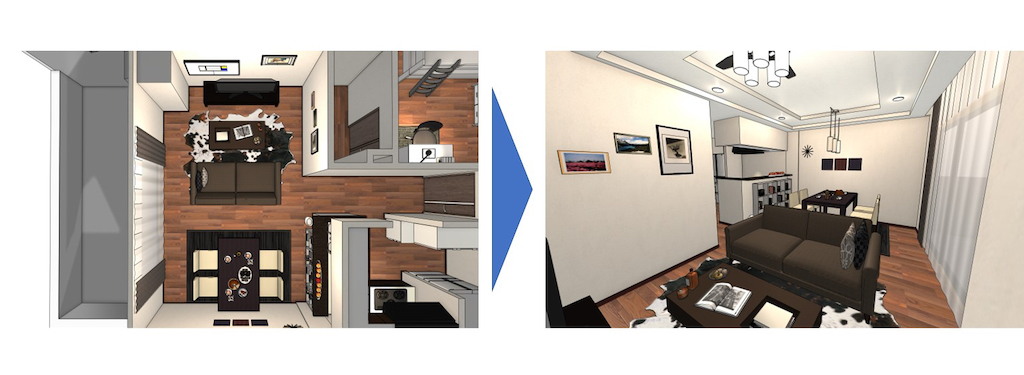

【実例1】どこにでもあるシンプルなお部屋が高級感のあるモダンな空間に

「明るい白い壁に、濃いグレーのアクセントクロスを取り入れると、グッと引き締まった印象に。落ち着いたトーンの壁は、包み込まれるような安心感を生み出し、夜の間接照明の光も美しく映え、“非日常感”を演出します。ブラック・グレー・ホワイトを基調に、大理石やスチール、ガラスなど異素材をミックスさせれば、都会的で洗練された“ラグジュアリーモダン”な空間が完成します」

【実例2】カジュアルさとスタイリッシュさを兼ね備えたモダンキッズルーム

「淡いくすみブルーのアクセントクロスを一面に取り入れれば、落ち着きがありながらもパッと目を引く爽やかな空間に。木目調の家具をベースに、ポイントでブラックのスタイリッシュなアイテムをプラスすれば、あたたかみとかっこよさがほどよく調和した、モダンなキッズルームが完成します」

2025年のインテリアトレンドは、自分らしく心地よい空間をつくること。そのために大切なのは、“自宅でどんな風に過ごしたいか”を考えることから始めることです。

今回ご紹介した4つのアイテムは、どんなスタイルにも取り入れられる万能さがポイント。参考にしながらぜひ“自分のため”の空間づくりを楽しんでみてください。

Profile

株式会社Praemio インテリアコーディネーター / 樋田恵理子

前職は日系航空会社の客室乗務員。ライフスタイルの変化をきっかけに自宅のインテリアにこだわるようになり、「自分らしい空間」に癒やされる心地よさを実感。その経験からインテリアの世界に魅了され、Praemioに転職。どんなテイストでも洗練された雰囲気に仕上げることを大切にしており、ホテルライクな要素を取り入れたコーディネートや、差し色で個性を演出するスタイルを得意としている。コーディネートでは「理想の暮らし」を切り口に、ひとりひとりが心地よいと感じるポイントや重視する価値観を汲み取ることを大切にしている。

X