今年の夏も厳しい熱さが予想されています。しかし電気代の高騰から、エアコンの使いすぎには注意したいところ。そこで今年は暑さ対策の一環として、“グリーンカーテン”を始めてみるのはいかがでしょうか?

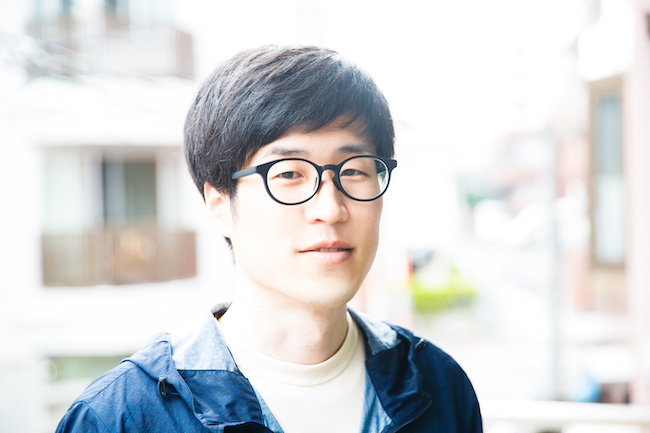

グリーンカーテンとは、ゴーヤなどのつる性植物を窓の外でカーテン状に育てたもの。夏の強い日差しを遮り、暑さを和らげてくれます。今回は千葉県印西市で「はる農園」を営む傍ら、市民団体「みんなのいっぽ」にてグリーンカーテンの普及にも取り組む齊藤はるかさん(はるさん)にグリーンカーテンづくりのコツを教えていただきました。

メリットは節約効果だけではない!

電気代の節約に効果があるとされているグリーンカーテン。環境省によると日射の熱エネルギーの遮断率は、すだれで約50~60%、高性能の遮断ガラスでも約55%なのに対し、グリーンカーテンはなんと約80%にまで上るそう。この遮断効果の高さが、室内の温度の上昇を防いでくれます。しかしはるさんは節電効果以上に、気持ちの面でよい効果があると話します。

「自分以外に手間を掛けるものがあるというのは、大変な一方で、ふとしたときの救いにもなると感じています。例えば夏は暑くて気が滅入りがちですが、疲れて帰ってきたときにグリーンカーテンが青々と育っているとなんだか気持ちが明るくなるんです。雨で憂鬱な日も、雨が大好きな植物たちが喜び、元気になっているとうれしくなります。どこか子育てと似ているかもしれないですね」(はる農園 齊藤はるかさん、以下同)

グリーンカーテンづくりに必要なもの

グリーンカーテンは種から始めるパターンと苗から始めるパターンの二通りありますが、今回はより初心者におすすめの「苗から始めるパターン」を紹介しましょう。まずははるさんに、苗や道具選びのポイントについて教えていただきました。

・苗

ゴーヤ、朝顔、へちま、ホップ、パッションフルーツなど

「グリーンカーテンに適しているのはつる性植物。中でも初心者におすすめなのがゴーヤと朝顔です。枯れにくいので、小学校でもよく植えられています。

また、混植(つる性以外の植物を一緒に植える)することで、水分をより効率的に吸い上げられるようになります。スペアミント、モヒートミント、クリーピングタイム、オレガノなど、暑さに強くてあまり栄養を必要としないものを一緒に植えてみてください。逆に、実をつける植物はその分多くの栄養が必要になるので混植向きではありません」

・土

プランター土とマルチング資材2種類(腐葉土とココチップマルチ)

「最近、軽さを売りにしたプランター土が出ているのですが、持ち運び反面、乾燥しやすいという特徴があります。失敗を防ぐためにも、できれば避けたほうがよいと思います。

また、プランター土だけを買う方が多いのですが、水分をちょうどよいバランスにコントロールしてくれるマルチング資材もぜひ一緒に準備してみてください。農家でよくみる黒いビニールシートも乾燥対策なのですが、その代わりと言えます。今回は腐葉土とココチップマルチを用意しましたが、ココチップマルチは主に雨が直接当たるのを防ぐ役割のため、藁マルチや敷き藁マルチ、落ち葉などでも代用可能です」

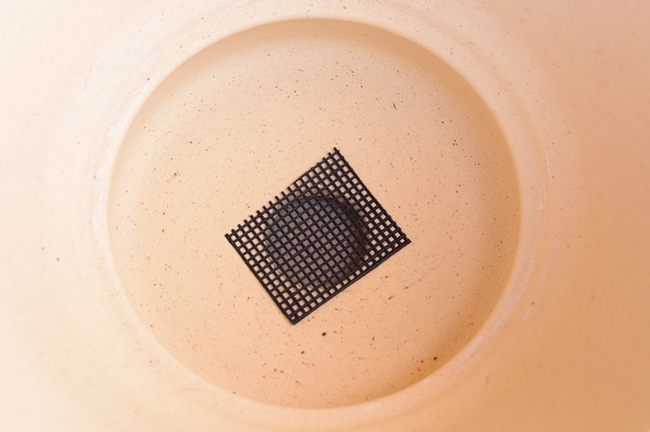

・プランター

苗の大きさに対して10倍の容量を持つ、底面給水のプランター

「身長の高い人は足のサイズが大きいのと同じように、つる性植物も根のサイズによってどれだけ上に伸びるか決まります。そのためW60×D15×H20cmのプランターであれば、植えられる苗は大体2つくらいと考えてください。

初心者の場合、プランターは底面給水のものがおすすめです。表面の土が乾いても、毛管現象(根が水を吸い上げる力)によって鉢底の貯水スペースに貯まった水が土を潤してくれるので、多少水やりを忘れてしまってもカバーできます」

・ネット

プランターの横幅に対し、倍くらいの幅のネット

「一軒家であれば2階のベランダから垂らせばOKですが、アパートやマンションの方は難しいと思います。その場合はサッシや壁につけられるフックが売っているので、ネットとあわせて用意してみてください」

グリーンカーテンのベースを作る苗の植え方

はるさんによれば、グリーンカーテンづくり最大のポイントは“始めるタイミング”だそう。苗から始める場合、身長よりもうんと高くまで成長させたいなら5月上旬、100cmほどでよい場合も5月中には植えたいと言います。とはいえ時期を過ぎてしまっても早く始めるに越したことはありません。早速、手順を確認していきましょう!

1.プランターに土を入れる

大抵、プランターに目安線が入っているため、その線までプランター土を入れます。土の量が不十分だと枯れやすくなってしまうので要注意! その上に腐葉土、さらにその上にココチップマルチをそれぞれ1~2cm重ねましょう。

「この3層にすることで森の環境が再現され、ちょうどよい水分のバランスが保たれます。腐葉土よりも先にココチップマルチを入れてしまうと窒素飢餓という病気になることもあるので、順番は必ず守ってください」

2.苗を植える

プランターの中心につる性植物の苗を、そのまわりに混植の苗を配置してください。植える位置が決まったら、苗が入ったポットと同じくらいの深さの穴を掘ります。ポットから苗を取り出して土の色を確認し、プランター土に似た薄い色であればそのまま植えてOK。腐葉土に似た濃い色であればプランター土に少し腐葉土を混ぜてから植えましょう。土を戻すときも、プランター土⇒腐葉土⇒ココチップマルチという順番が混ざらないよう気を付けてください。

「つる系をはじめとする直根系の植物は、根が空気に触れるのを嫌います。機嫌を損ねてうまく育たなかった…という事態を防ぐために、なるべく根を触らないようにしてください。反対に混植で植えるハーブ系は根性のある子が多く、根を触ってほぐしたほうが強くなることもあります! 植物ごとの性格のちがいも園芸や農業の面白いところですね」

3.プランターを設置する

南向きの、西日(夕日)が当たらない場所に設置するのがおすすめです。混植の植物ではなくつる性の植物が優先的に陽に当たる向きで置きましょう。ネットはできれば2m以上の高さから、プランターの外側を覆うように掛けます。たゆまないように下におもりなどを置いて、ピンと張ってください。

「朝日と夕日では光の成分が異なり、グリーンカーテンの植物は朝日を食べて成長します。夕日はグリーンカーテンにとってただの光=熱エネルギーのため、人間が熱波を浴びて暑くなるのと同じように葉焼けしてしまうんです」

グリーンカーテンづくりを成功に導く管理のポイント

立派なグリーンカーテンをつくるには、毎日のお手入れも欠かせません。実は管理不足などが原因で、はるさんの印象では20~30代の7~8割が途中で枯らしてしまうとか……。

「水やりは毎日2回、早朝(6時~7時)と夕方(18時以降)に行うのが理想的。一つの苗に約30秒ずつあげてください。打ち水の要領でプランターのまわりにも水を掛けると、地面の熱気が冷めて乾燥しづらくなりますよ。忙しくてなかなかできない方は、夕方以降に一度、2.5倍くらいの時間をかけて水やりをしてください。最近はペットボトルに取り付ける自動給水キャップや、タイマー付の自動潅水システムなども売られていますので、そういったものを使うのも一つの手です」

肥料も大切です。

「花が咲き始めたら追肥をしてあげてください。固形肥料や液体肥料などさまざまあるので、お好きなものを選んでください。たまにオーガニックの肥料を選ぶ方もいるのですが、オーガニックのものは微生物がいてこそ効果があります。土づくり(後述)をしていない場合は、微生物が十分にいるとは考えにくいのであまりおすすめできません。どうしてもオーガニックがよいという方は鶏糞や豚糞を選んでみてください」

枯れたら終わりじゃない! 来年に向けて土づくりを

夏が終わり、グリーンカーテンが枯れてしまったら、残った葉っぱや土はどのように処理していますか? 捨ててしまう方も少なくないと思うのですが、はるさんは「こんなにもったいないことはない!」と話します。

「太陽の光や肥料をたっぷり食べた葉・つる・土は、微生物の大好物です。ですからけっして捨てずに、残った葉・つるはすべて回収し土の上にまいてください。そこへ堆肥(生ごみでもOK)を追加し、黒いビニールシートを被せたら、石などのおもりを乗せます。すると土の中で微生物が暮らすようになり、よい土に育っていきます。

よい土は微生物の呼吸で排出されたCO2によって、手ざわりがやわらかくなったり、雑草が育ったりします。雑草はココチップマルチの代わりとして雨が直接当たるのを防ぐ役割を担ってくれるうえ、混植をしていることにもなるので一石二鳥! より自然に近い環境でグリーンカーテンをつくることができ、オーガニック派の方はうれしいのではないでしょうか」

植物を育てるうえで大切なのは、その植物の様子を見てあげることだと、はるさん。

「『朝晩2回水やり』『花が咲いたら追肥』などとお伝えしましたが、決められたルールに縛られるのではなく植物の様子にあわせて調整してあげてください。なかなか難しいとは思いますが、楽しんで、植物が育つ喜びを感じてもらえるとうれしいです」

家庭菜園を楽しみながら、節電も! 今夏に向け、ぜひ取り組んでみてください。

Profile

はる農園代表・みんなのいっぽ理事 / 齊藤はるか

茨城の農業法人に勤務後、2012年に千葉県印西市ではる農園を始める。農園の傍ら、みそやしょうゆを作り、冬は木こり、猟師として活動している。市民活動団体「みんなのいっぽ」の一員でもあり、令和5年4月1日より千葉県印西市との協業で「グリーンカーテンでゼロカーボン事業」も実施。印西市内の公共施設でグリーンカーテンの種子を無料配布するなど、普及活動に尽力している。

印西市協働事業 グリーンカーテンプロジェクト HP

はる農園 HP

はる農園 Instagram

みんなのいっぽ Instagram