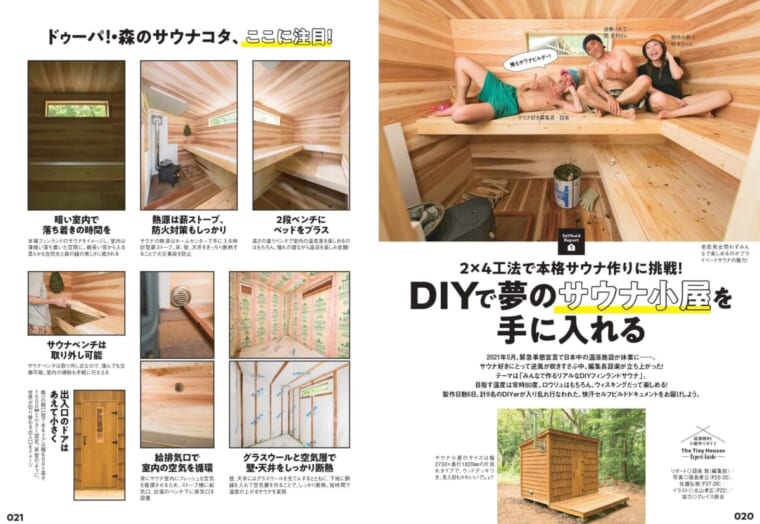

屋根材や外壁などの資材として使われる波板は、実に多くのバリエーションがあり、軽くて、加工もしやすいということから、DIY素材としては、身近なものになっている。

金属系素材の波板

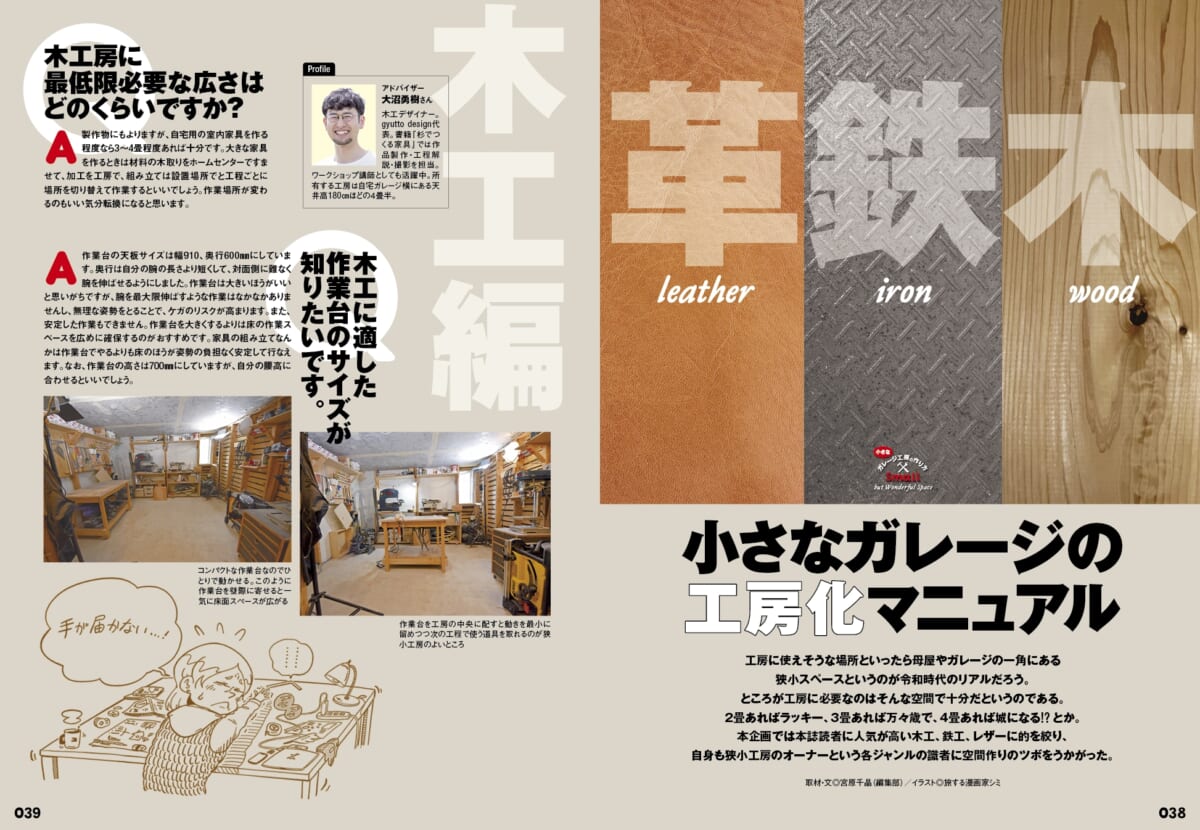

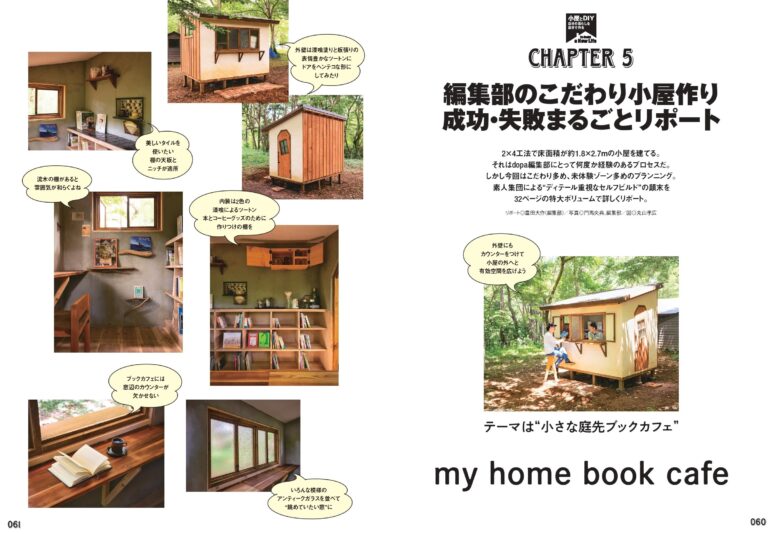

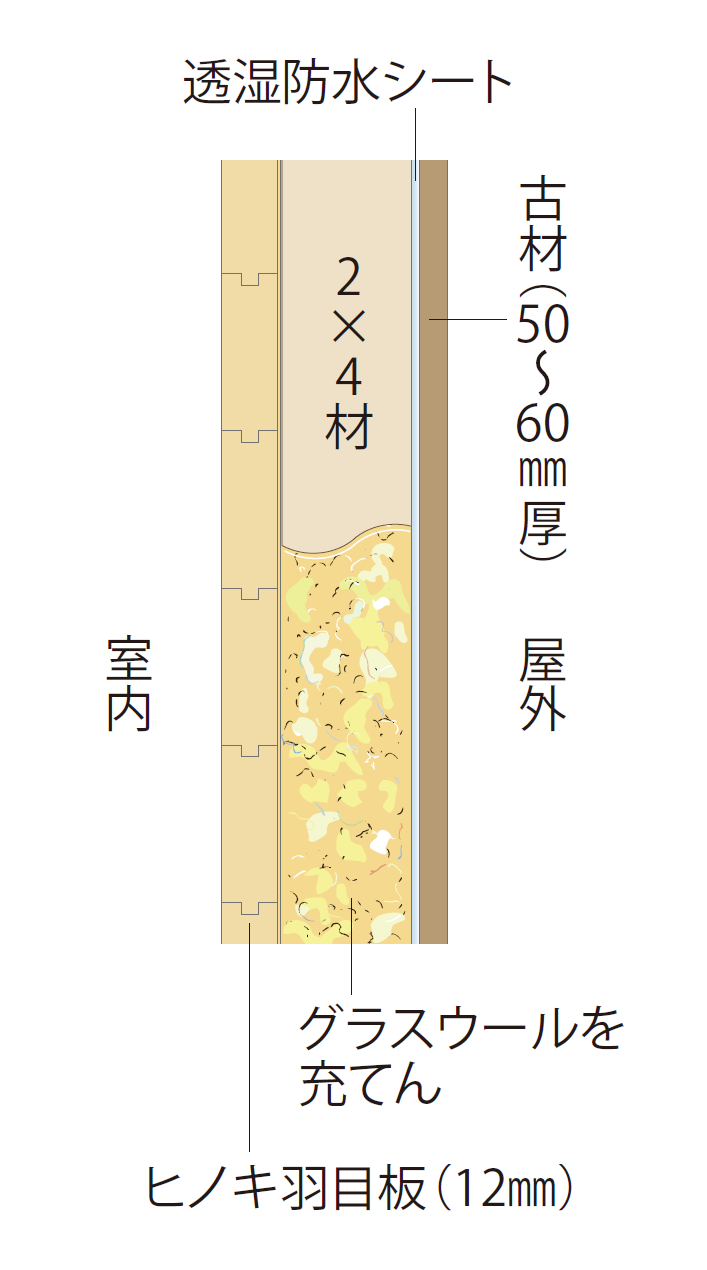

DIYの素材として身近な波板は、素材が樹脂系と金属系に分けられ、物置や小屋、ガレージの簡易な屋根や外壁の素材として使われることが多い。金属系の波板なら、薄鋼板に亜鉛メッキしたトタンがポピュラー。このトタンにカラー焼き付け塗装したカラートタンは塗装の分耐久性は高くなる。エクステリア関係で話題に上がるガルバリウム鋼板の波板は薄鋼板に亜鉛とアルミ、少量のケイ素がメッキされた製品で、独特な結晶質の表面を呈するのが特徴。20年以上の耐久性を持ち、一般住宅の建材としても十分に使うことができる性能を持っている。その分価格も6尺サイズで1枚1800円程度はする。

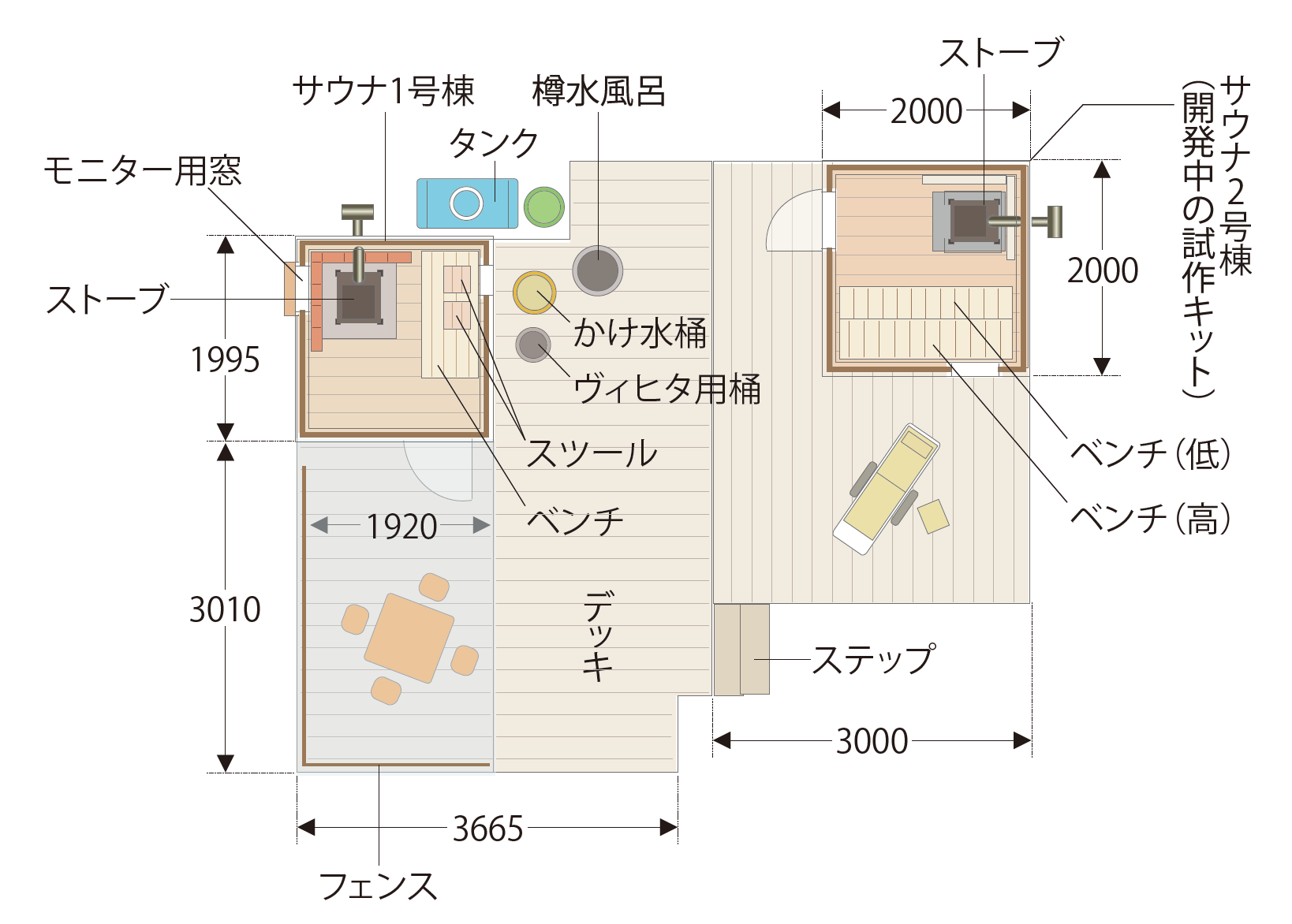

※波板の一般的規格

ガルバリウム角波 一般の建築にも使われる高性能な屋根材。写真は6尺、厚さ0.5mm、参考価格1858円。

カラートタン波板

樹脂系素材の波板

最もスタンダードな波板と呼べるのが、塩ビ波板で価格も安く定型の6尺サイズで1枚600円見当。惜しみなく使えるが、耐候性はそれほど高くない。特に熱にあたると劣化が進みやすい。スタンダードな塩ビ波板は仮設用と考えておけばいいだろう。同じ塩ビでも、硬質塩ビ波板なら、耐久性は向上するが、価格も若干高くなる。塩ビ波板を使うのであれば、ガラスネットと呼ばれるガラス繊維を挟み込んだタイプがもっとも耐久性が高い。

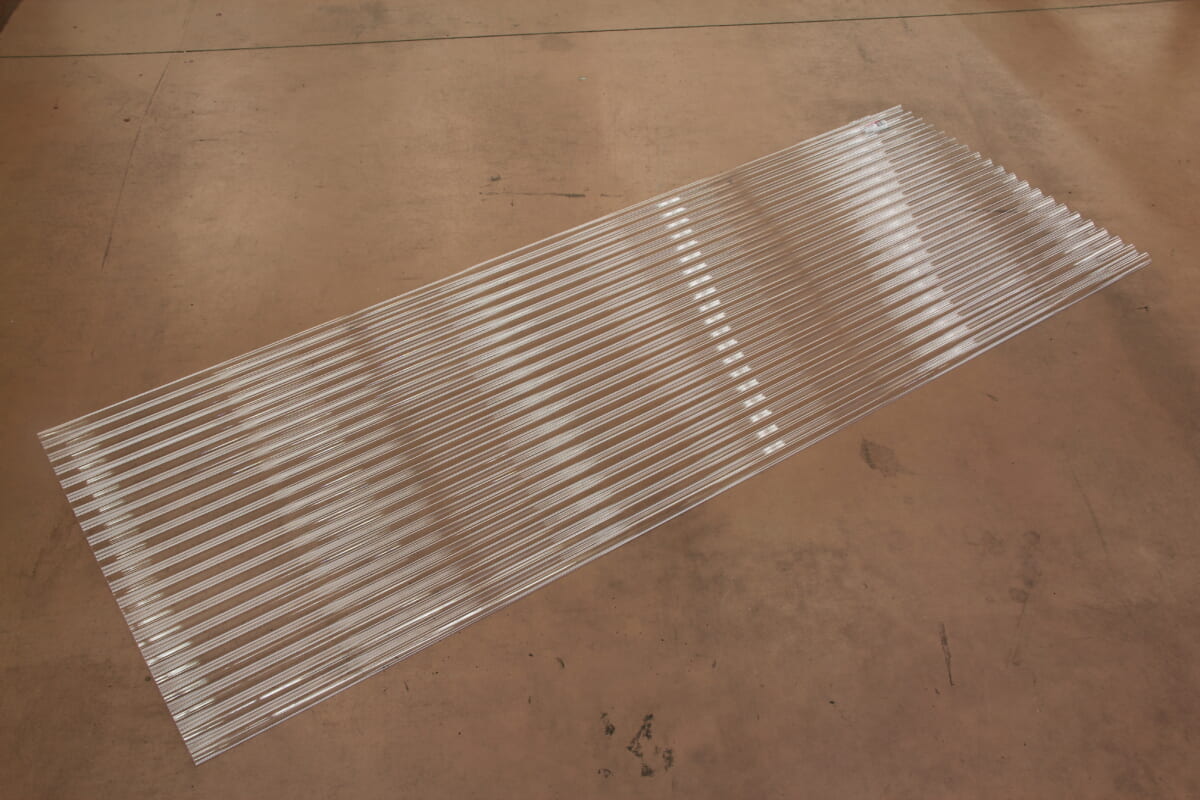

樹脂系の波板で耐久性が高いのがポリカーボネート製の波板。有機ガラスとも呼ばれ、透明度はガラスよりも高く、耐衝撃性は一般のガラスの250倍といわれ、ジェット戦闘機のキャノピー、機動隊のヘルメットシールドにも使われる。屋根のスカイライトなどに使えば、室内を明るくすることができる。ポリカーボネート波板には表裏の指定があるので、作業時には、張ってあるラベルで確認する。6尺サイズで1200円程度だ。

発泡ポリカ波板

ポリカ波板

ガラスネット強化波板

オンデュリン・クラシックシート

波板の切断加工

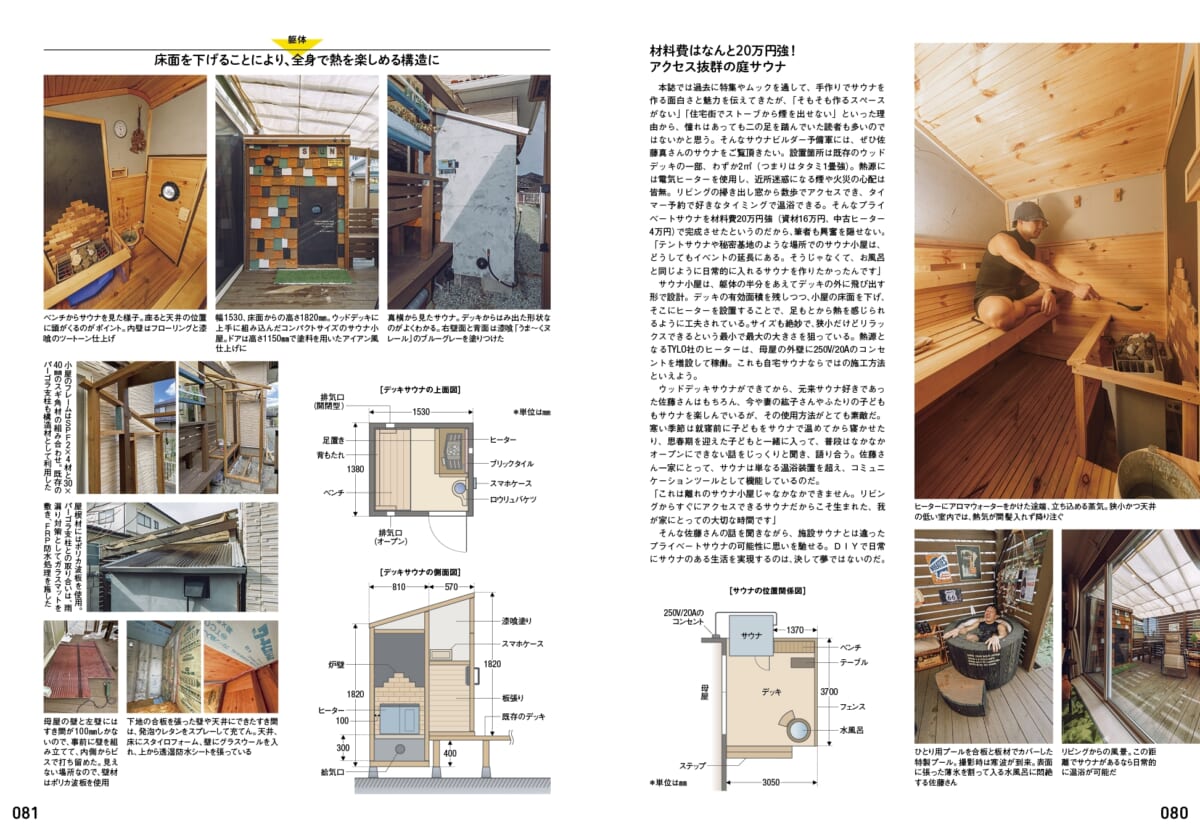

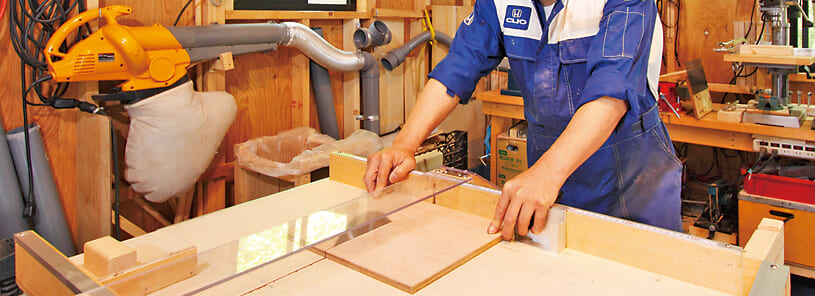

スタンダードな規格なら、波板は厚さが0.7mmしかないので、加工は簡単にできる。丸ノコを使う場合はトタンの切断では金属切断用のチップソーを取り付け(ガルバリウムの場合はガルバ専用チップソーもある)、樹脂系の波板では樹脂切断用のチップソーを装着するのが一般的なセオリーだが、経験上数枚のカットなら木工用のチップソーでも切断できる。この場合、切断深さは最低必要な深さに設定して、波板の下には捨て板を敷いて作業する。電動工具で切断作業するときは必ずゴーグルをして、目を保護するようにしたい。ハサミで切る場合は波板切りバサミという専用のハサミもあるが、金切りバサミがあれば切ることができる。金属の波板の場合は切断面にバリが出て、手を切る場合があるので、心配なら手袋をして作業する。

金切りバサミがあれば波板を切ることができる。用心のために革手袋があるとより安全

丸ノコでガルバリウム鋼板の波板を切っているところ。チップソーを専用品にすればストレスなしで切断できる。屋外の作業では写真のようなコードレスの丸ノコが使いやすい

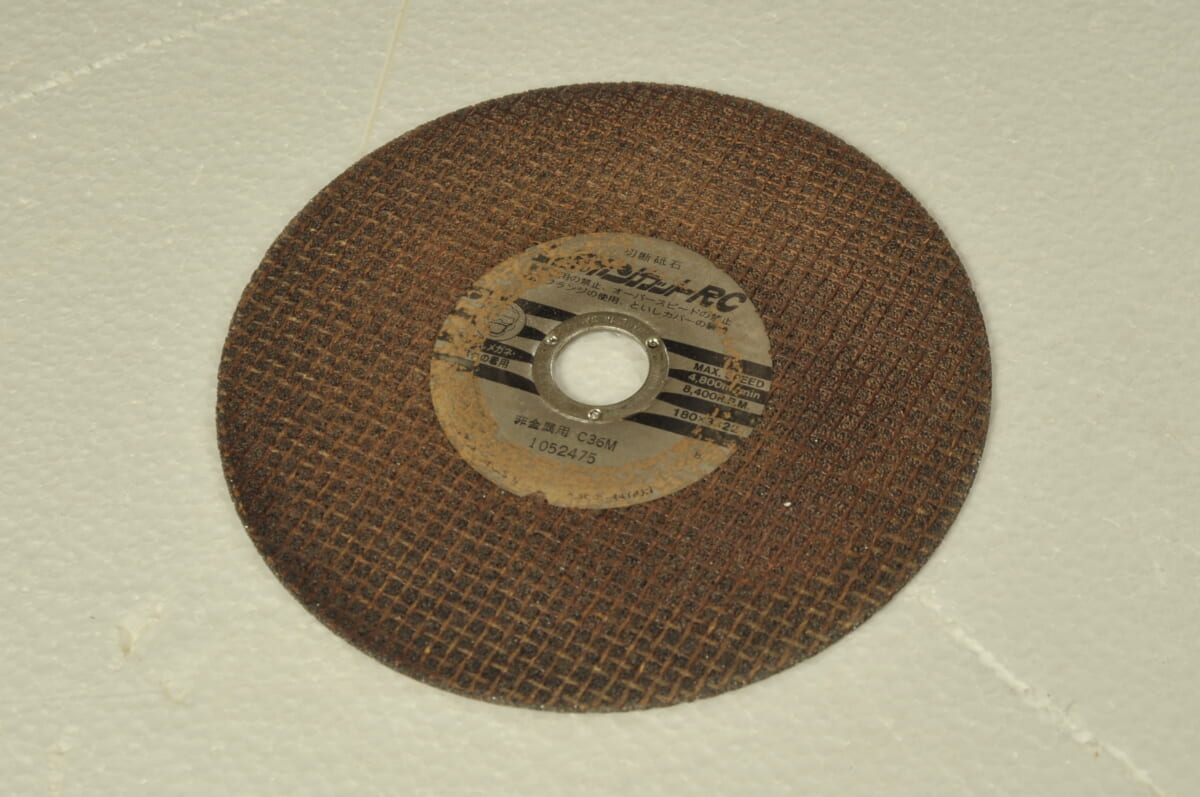

丸ノコ用の切断砥石。波板程度の厚みなら金属も樹脂も切断できる。価格も手ごろだ

金属切断用チップソーの例。金属の大きな抵抗に対抗する強化されたソーチップがついている

樹脂切断用のチップソーの例。バリや割れを防ぐ小さなソーチップのモデル

切断砥石を装着したグラインダーで金属板を切断する。盛大な火花が出るが熱くはない

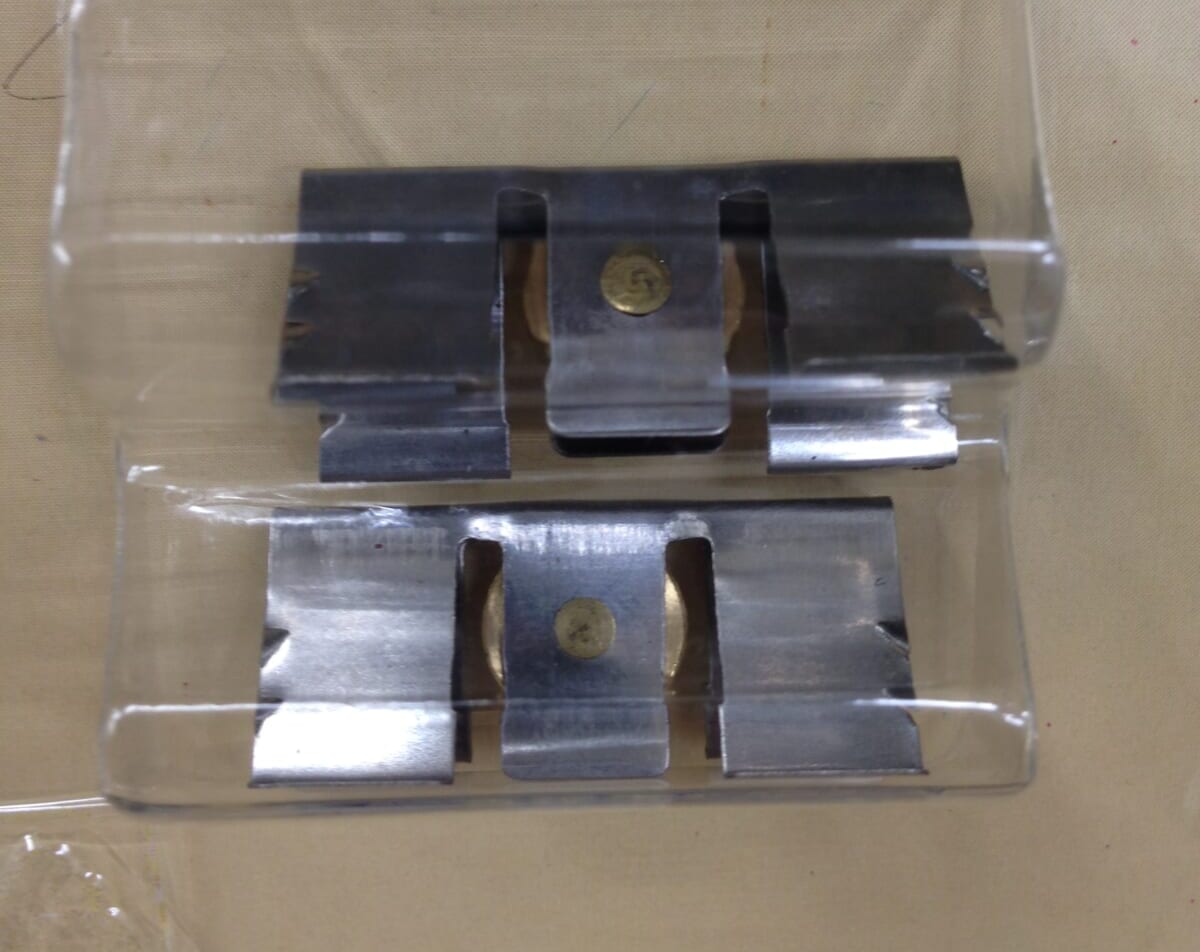

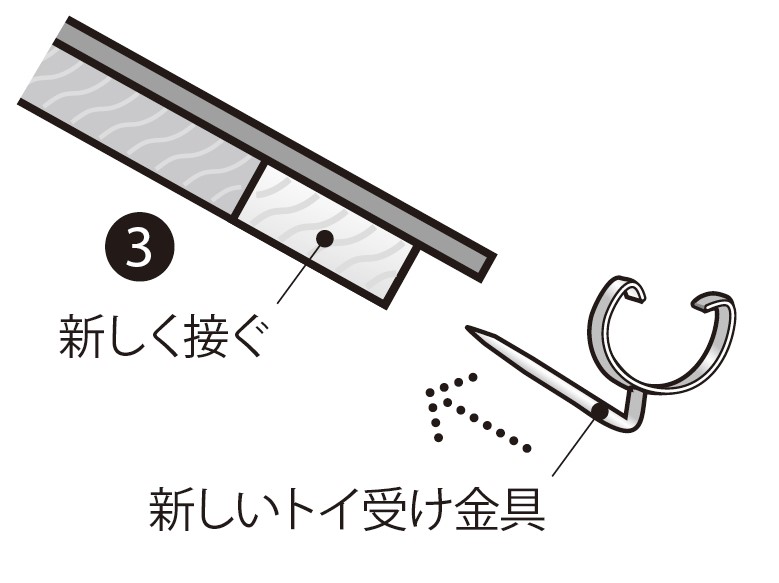

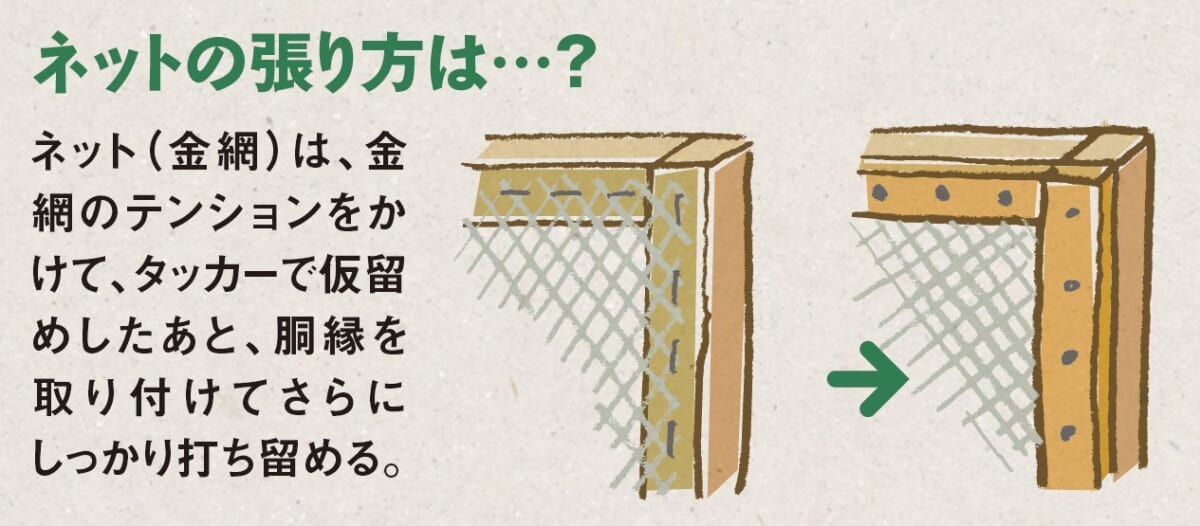

波板のクギ打ち

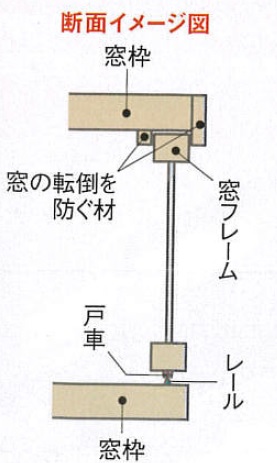

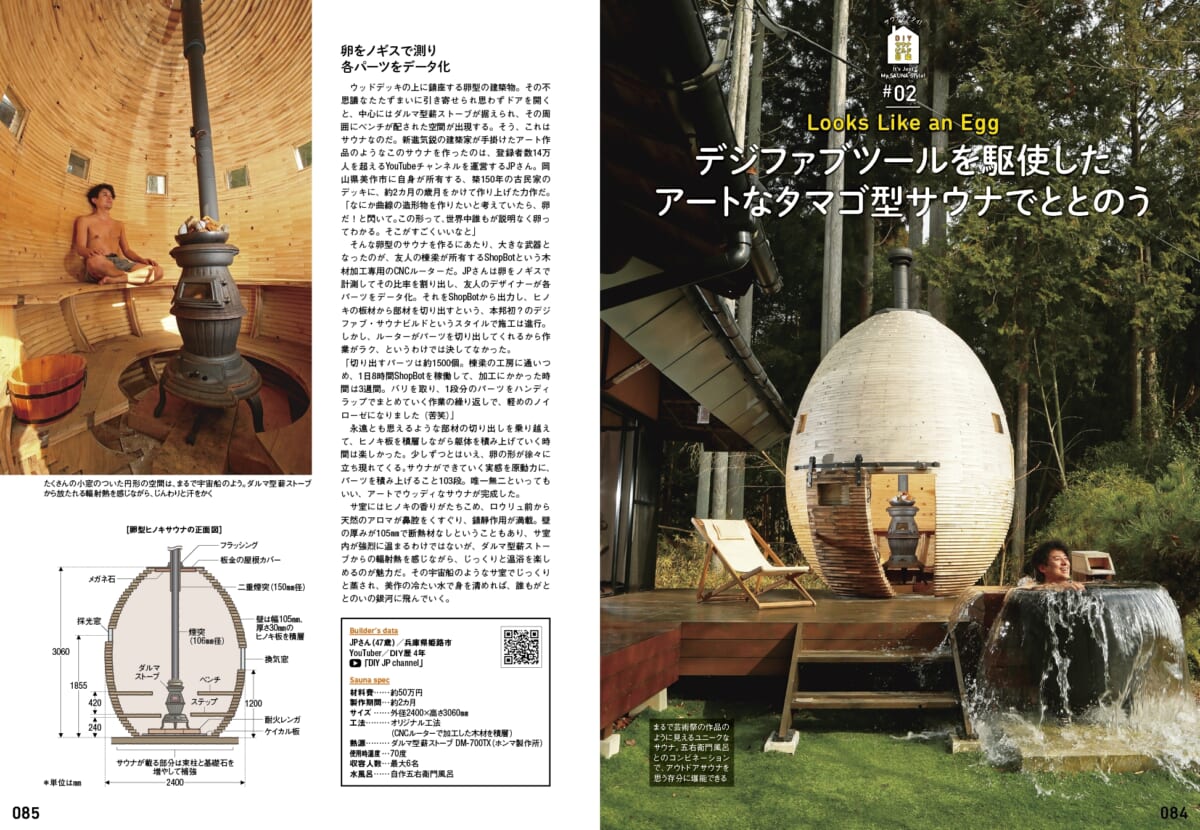

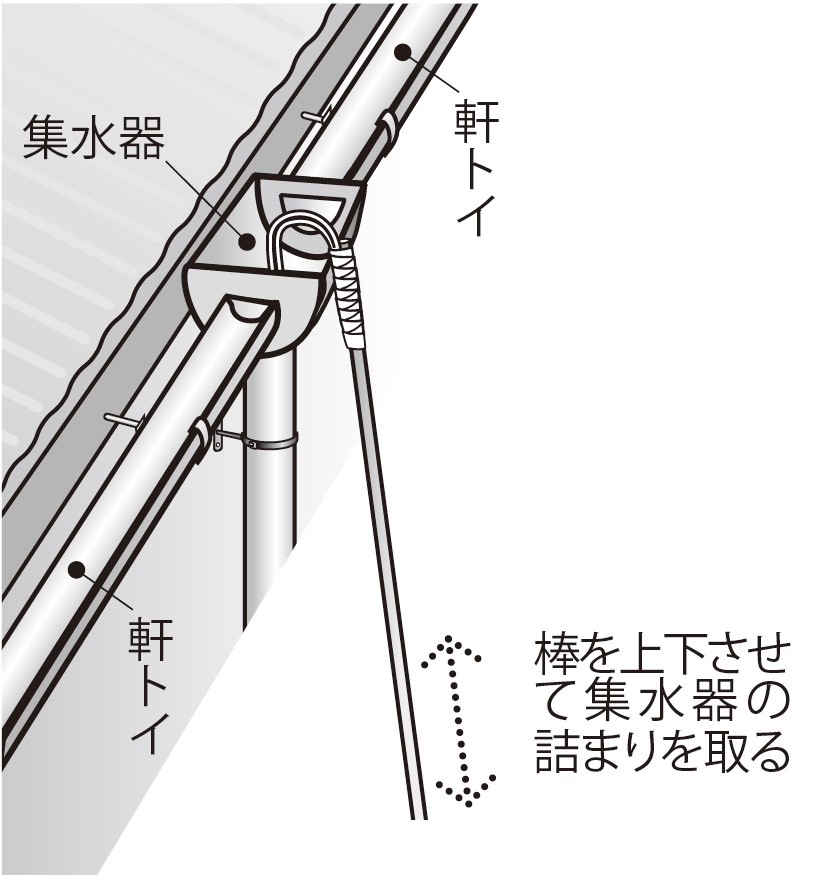

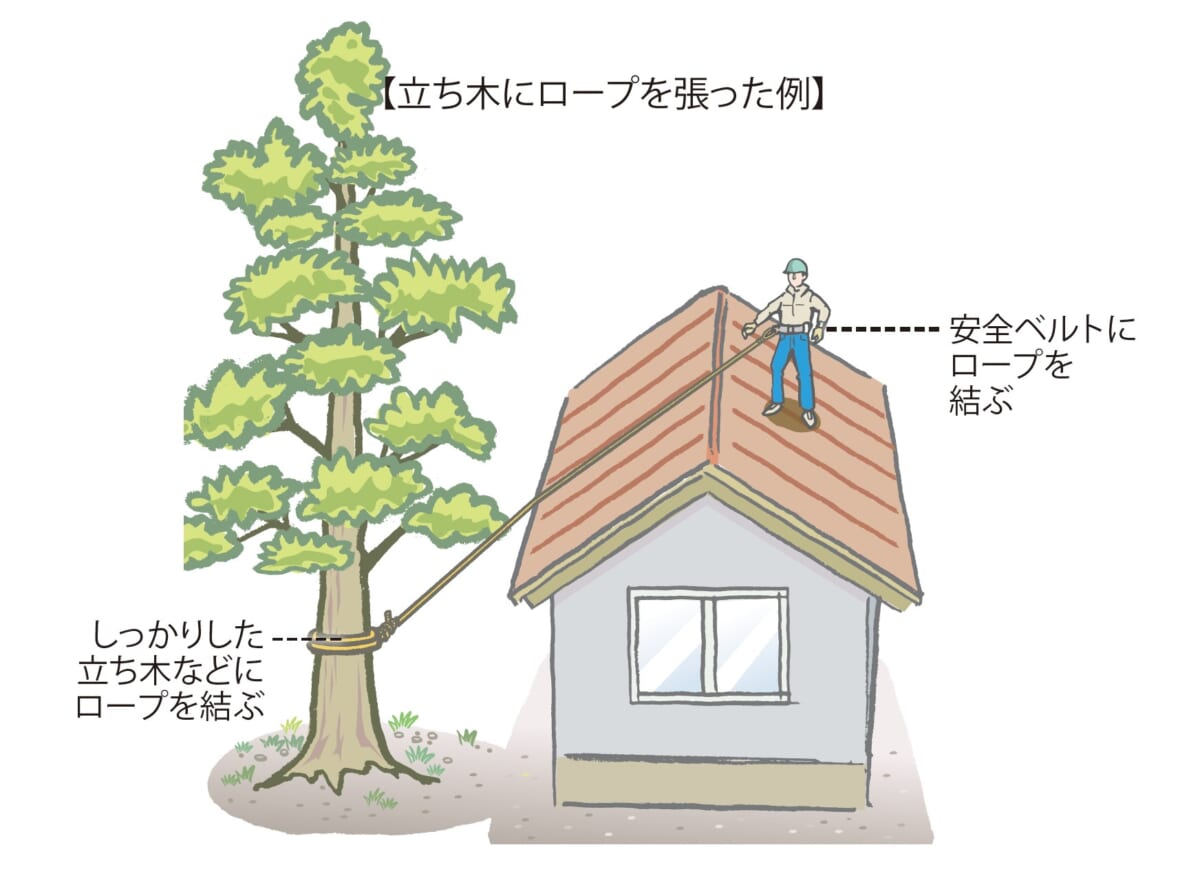

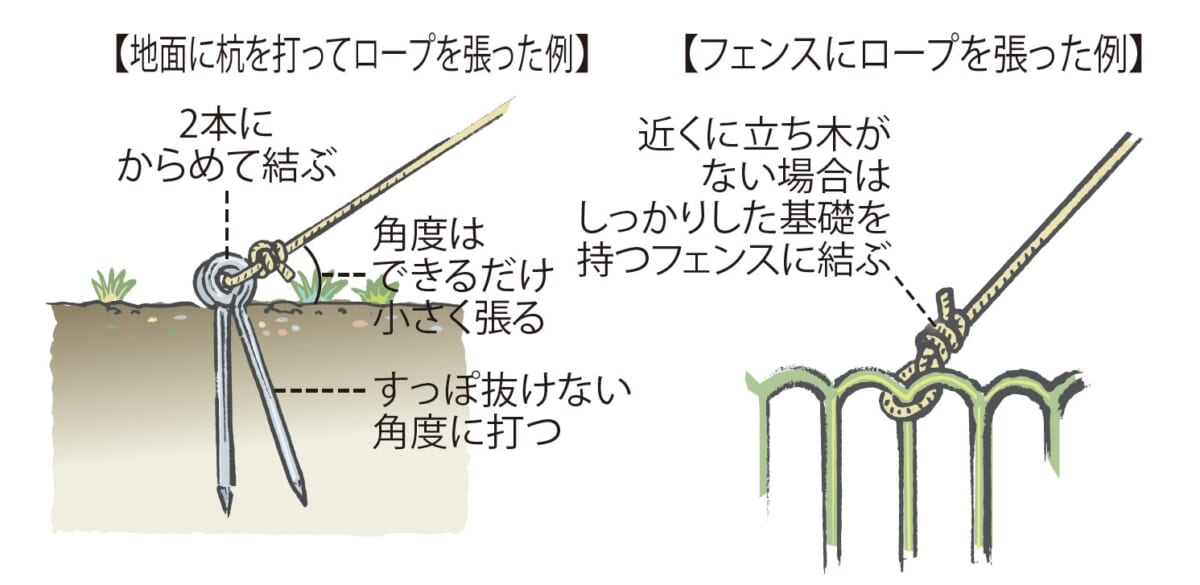

傘クギなど波板固定用の各種クギを使って、波板を打ち留める場合は、あらかじめ建物の骨組みにクギを受ける桟を固定して、波板の位置を決めたら、この桟でクギを受けるように打っていく。普通カナヅチで打てば、ほとんど下穴は必要ないが、ちょっと硬すぎて打ちにくいならば、ドリルでクギ径よりほんの少し大きい下穴をあけてから打てばいい。クギ打ちの間隔は原則4~5山間隔で、山の部分に打ち留める。波板を並べて張る場合は、山が2.5山ずつ重なるように張る。山の流れ方向に並べて張る場合は、8㎝程度重なるようにして、傾斜の下側から張り始め、先に張った波板に重なるように上側の波板を張る。雨流れが波板の内側に漏れないようにするためだ。重なった部分には必ずクギ打ちして、強風ではためかないようにしておく。

カラートタンクギ。カラートタンと同じ色で塗装されたトタンクギ。クギ頭が少し広くなっている

プラスチック連結傘クギ。1本ずつばらして使う。傘があらかじめ山にかぶさるデザインになっている。軸がスクリュー状なので、とても抜けにくい。

亜鉛メッキされたスポンジ付き連結傘クギ。スポンジが山にフィットして雨が漏りにくい

写真奥に向けて高くなる屋根の例。奥の波板の前端部が手前の波板にかぶさっている。また半透明部分ではクギを受ける左右方向に渡された桟が透けて見えている

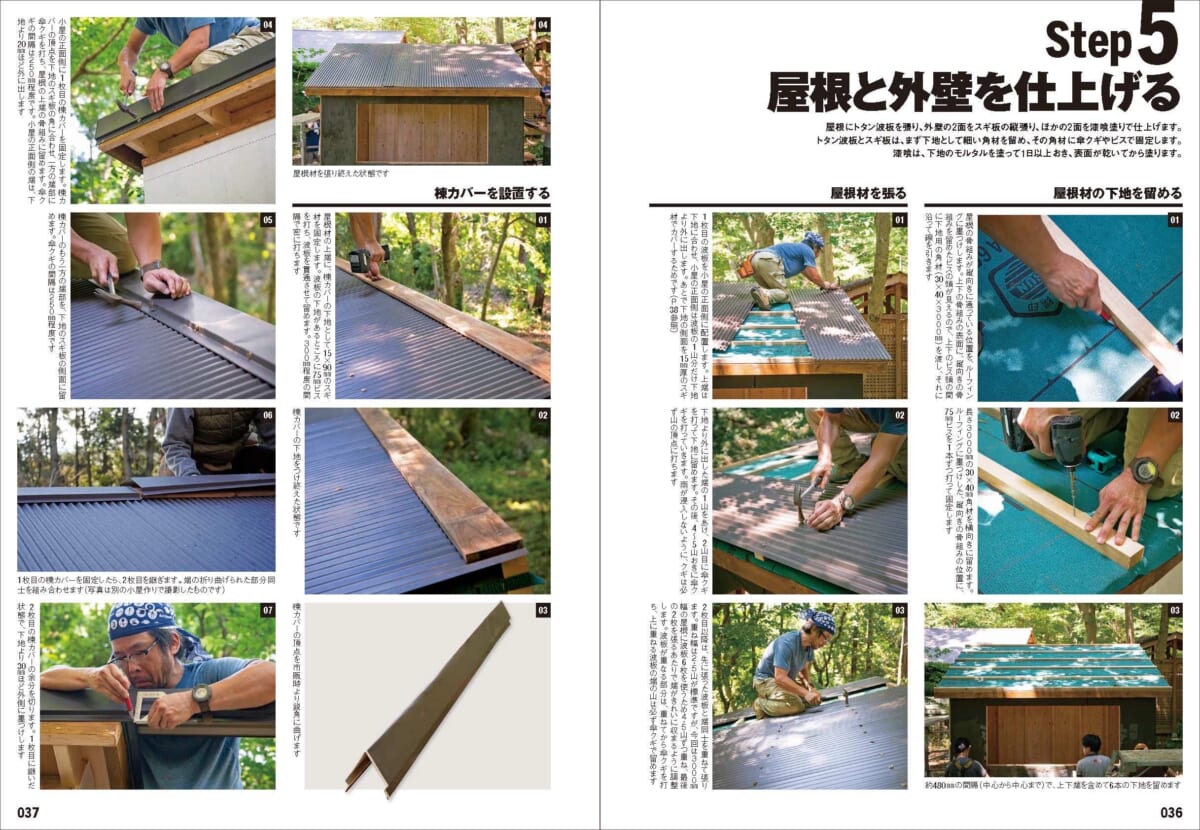

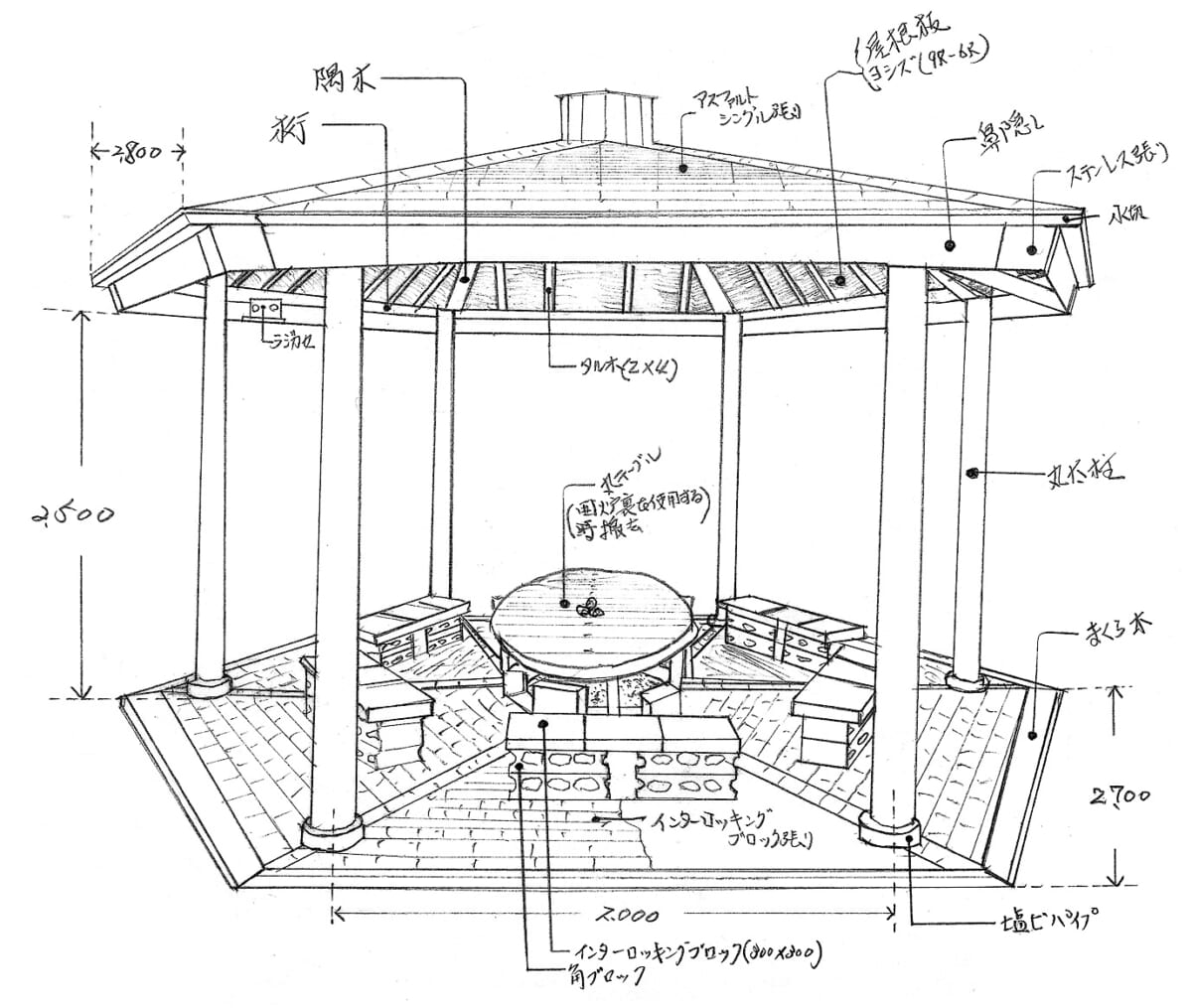

屋根張りの手順例

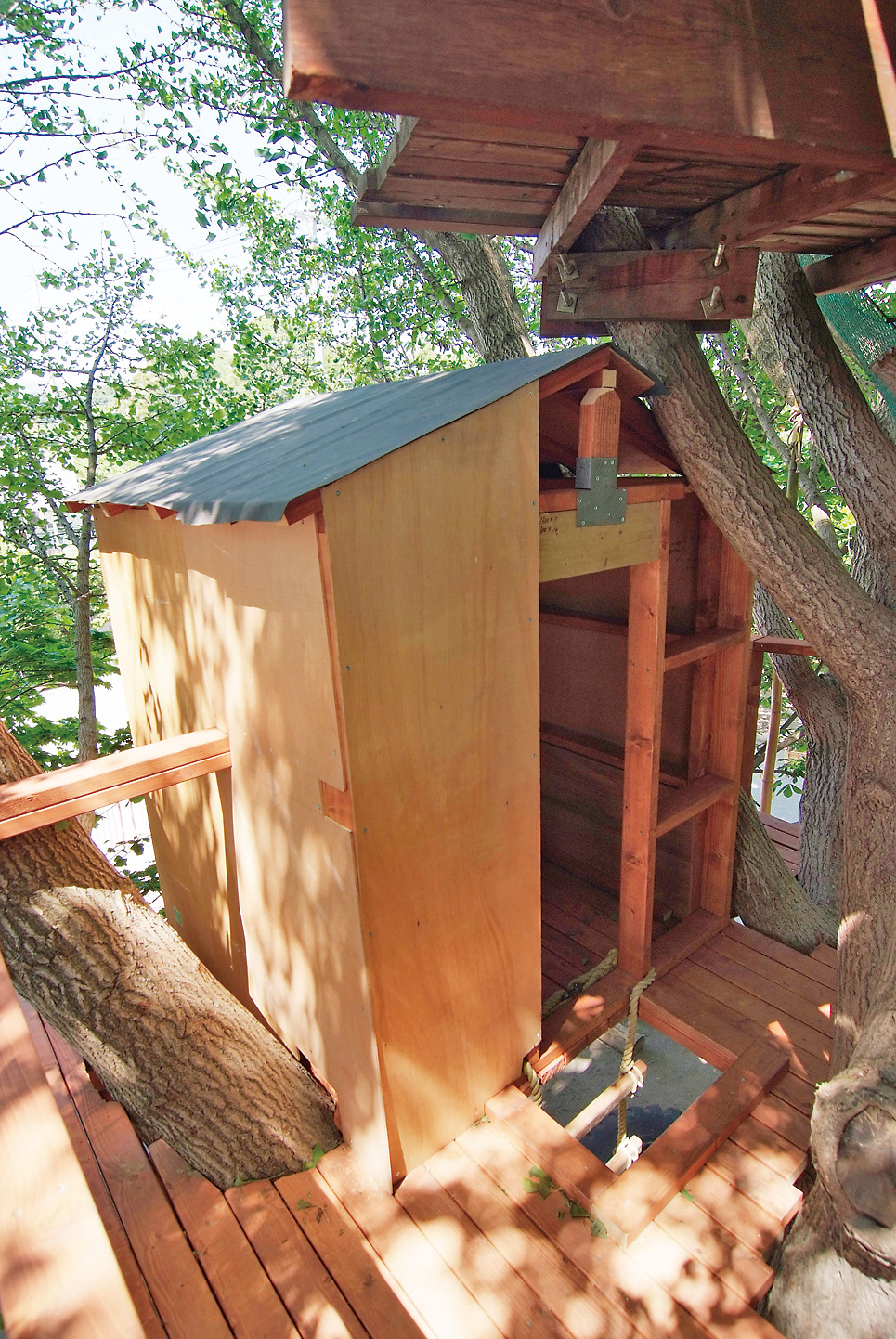

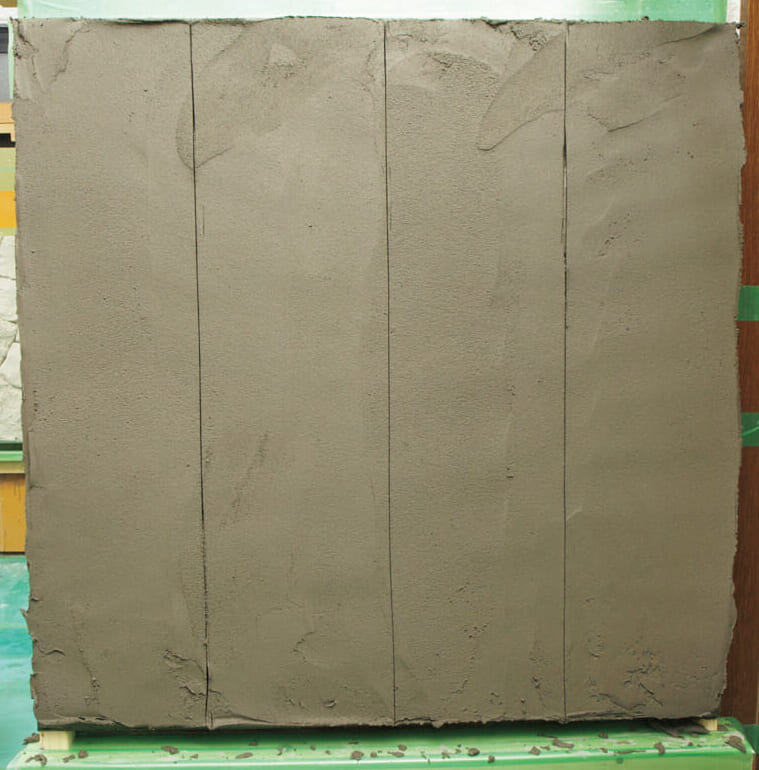

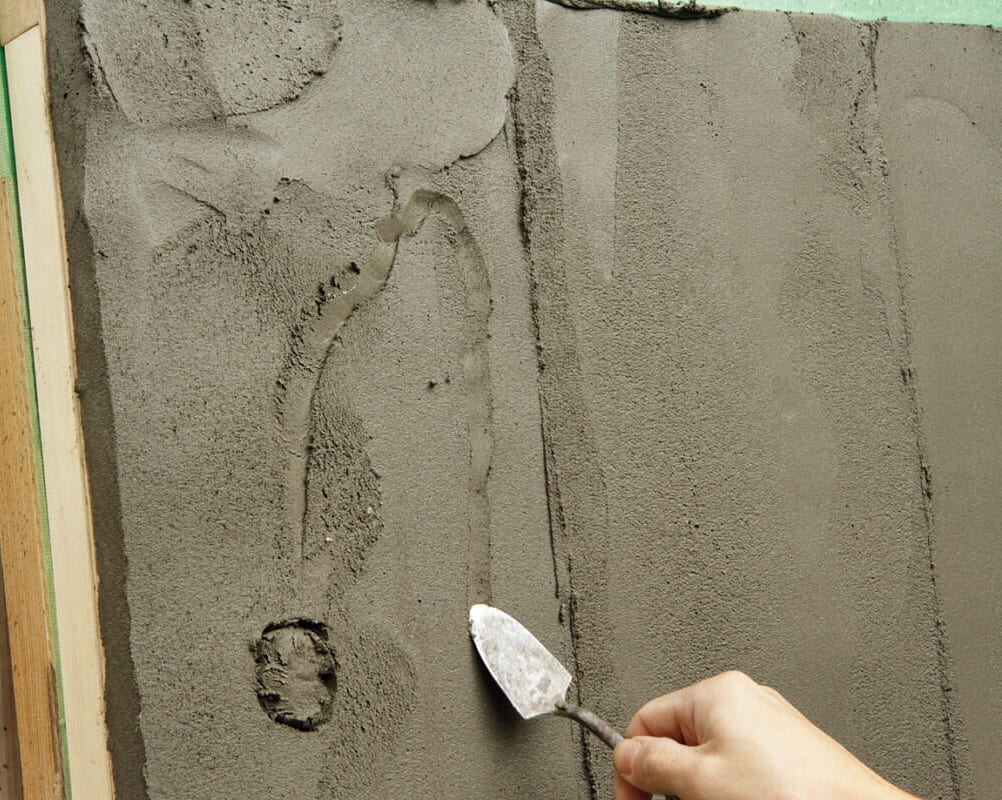

実際にガルバリウム鋼板の波板を使った片流れの屋根張りの手順を紹介する。

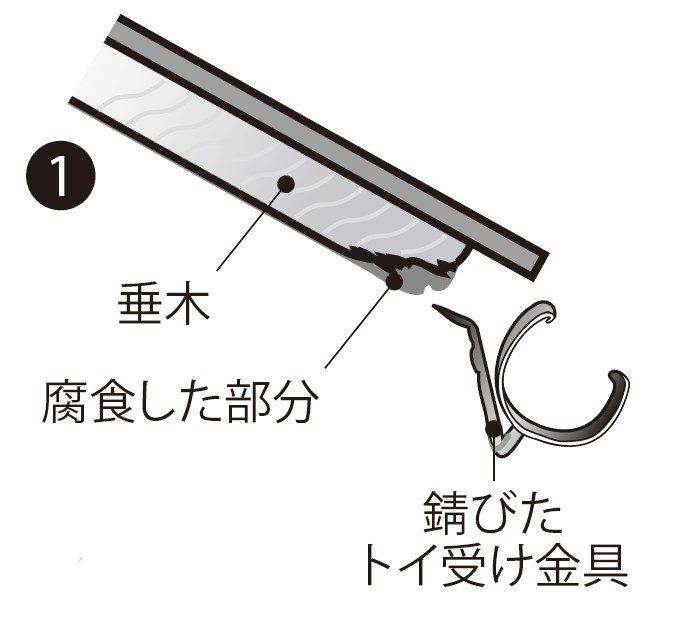

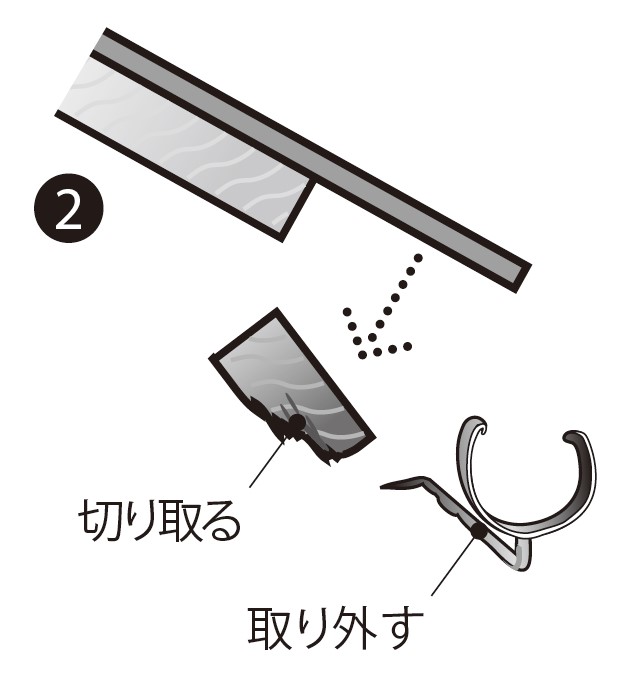

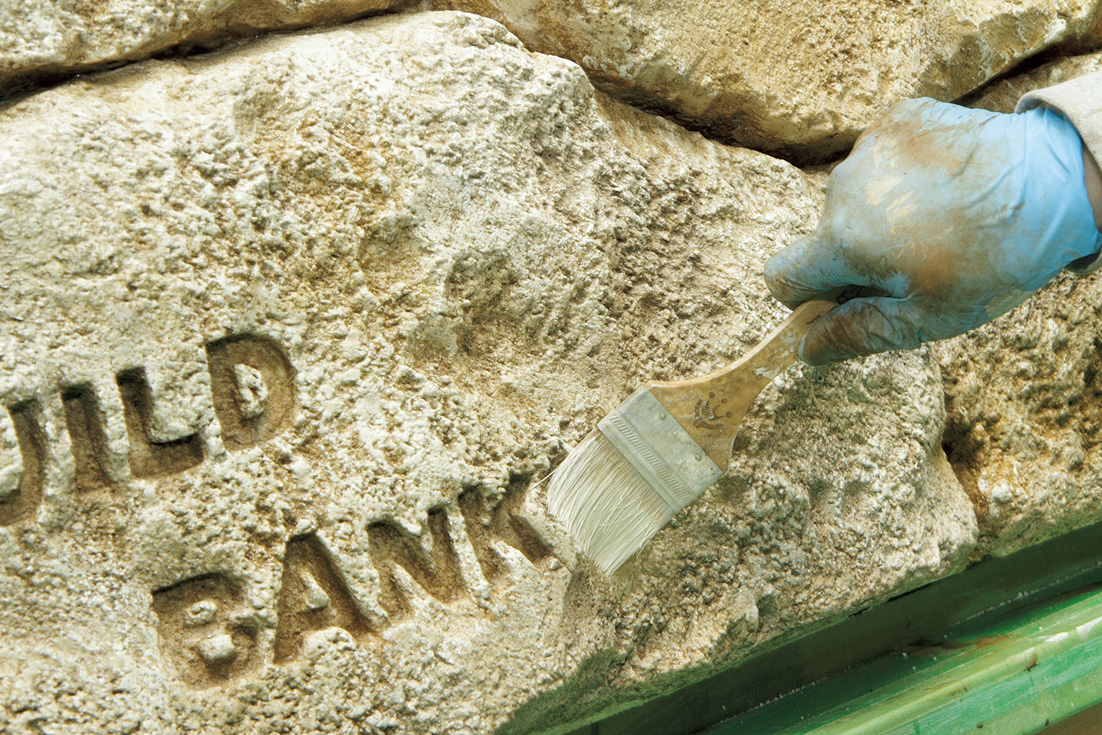

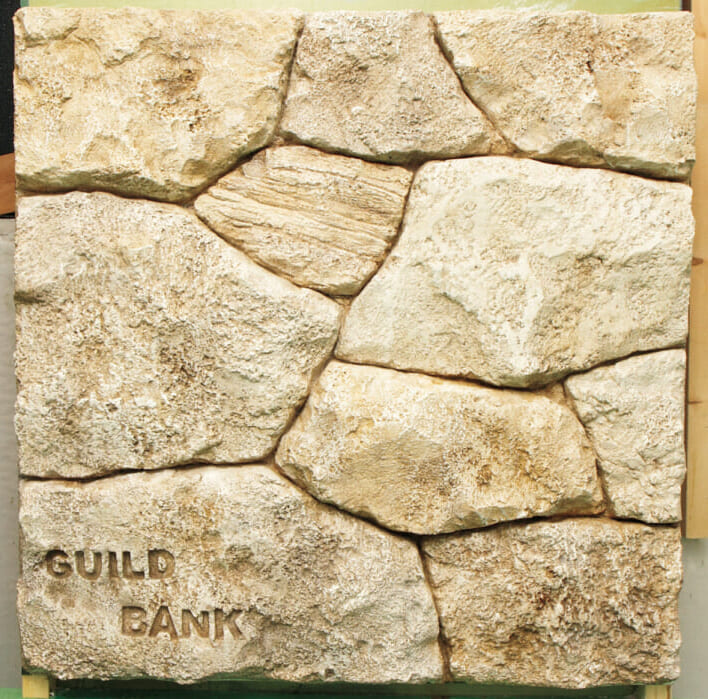

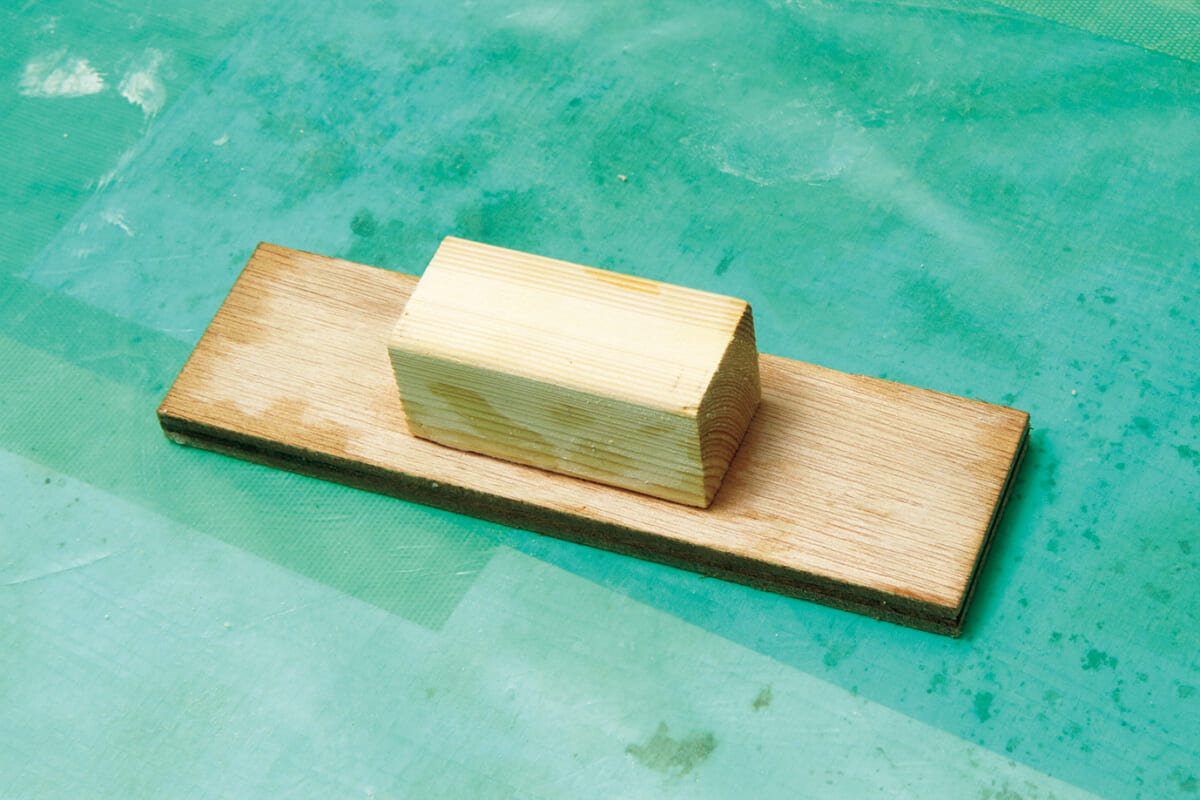

屋根部分に垂木を渡したら、波板を打ち留める桟を垂木と直角の方向に固定する。作例では垂木の両端と、真ん中に合計3本の桟を渡してそこにクギを打つように組み立てている。波板の切断は金切りバサミを使用している。写真では波板の下に角材を置いて、地面から持ち上げて作業している。こうすると切断中、すき間があるのでハサミが使いやすい。打ち留めにはメッキされたスポンジ付き連結傘クギを使っている。

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

*掲載データは2016年10月時のものです。