文房具と聞くと机上で使うモノを連想するが、ホームセンターで手に入るのは、工事現場や倉庫など、“プロの現場”で活躍するアイテムがほとんど。ここでは工作好きライターが惚れたプロスペックの名品を紹介する!

※こちらは「GetNavi」 2022年1月号に掲載された記事を再編集したものです

私がオススメします!

工作好きライター

きだてたくさん

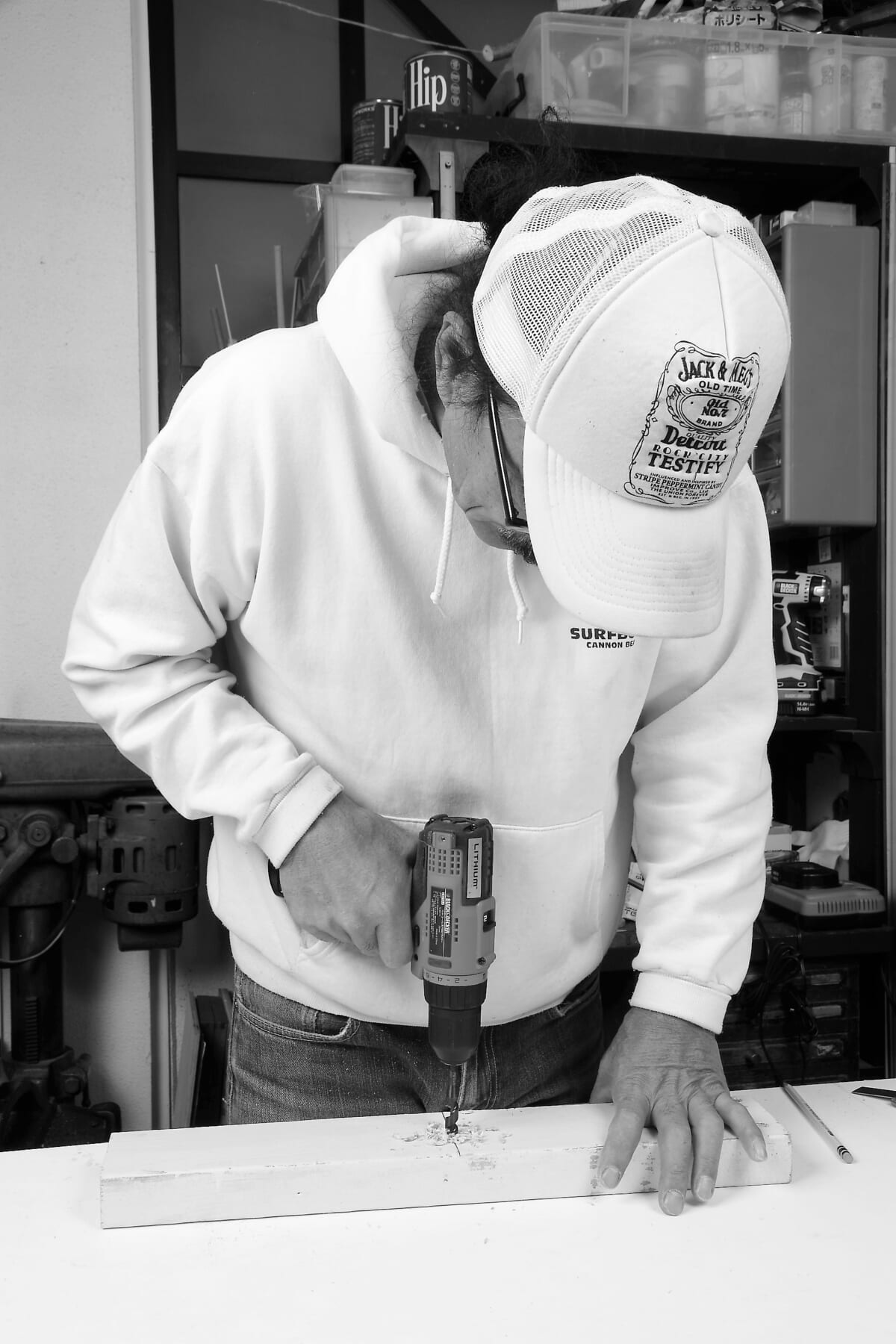

DIYから紙工作まで、モノ作りが大好きな工作系ライター。とはいえ手先が器用ではないため、高機能なプロツールに頼りがち。

工作好きライター・きだてたくの“殿堂入り”ツール3選

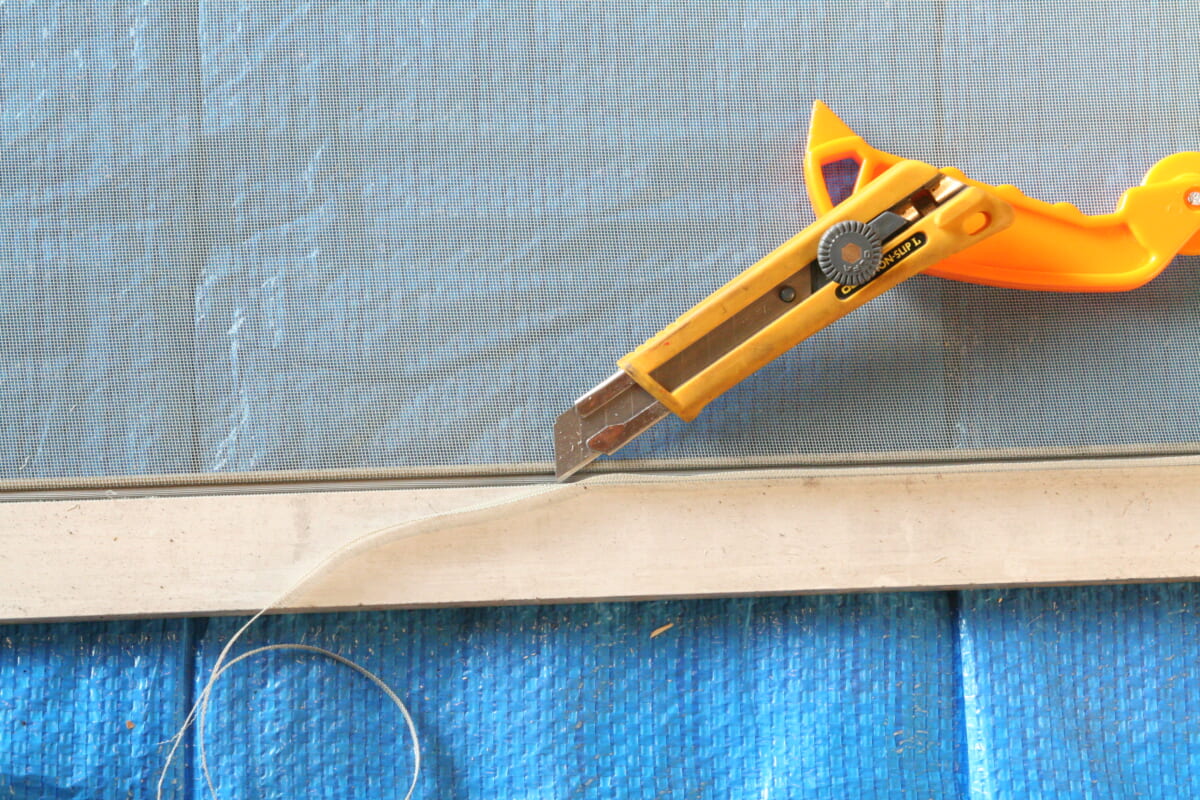

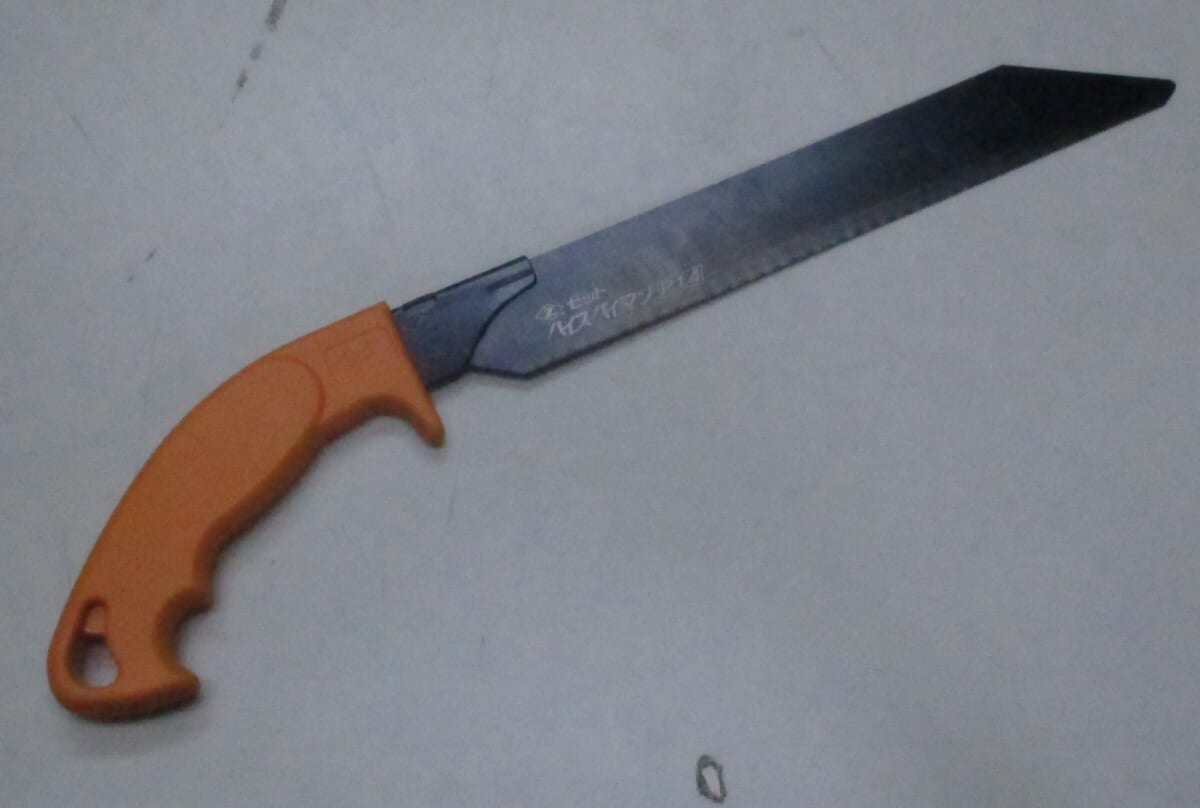

《切る》ドライバー並みに強靭なホルダーを持った最強カッター

カッターナイフ

タジマ

ドライバーカッター L560 オートロック

1034円

焼き入れしたステンレス鋼製のホルダーを採用した、高強度なL刃カッターナイフ。先端部分のツメがドライバーと同等の硬さを持ち、ネジ締めやこじ開け、折り線付けなど多用途に使える。もはやドライバーにカッターの刃が付いたといっても良いレベルだ。

切るだけでは終わらない現場仕事の頼れる万能ツール

「タジマ」は、一般にはあまり知られていないブランドかもしれない。しかしプロの現場においては信用度の高さで超メジャーなブランドだ。

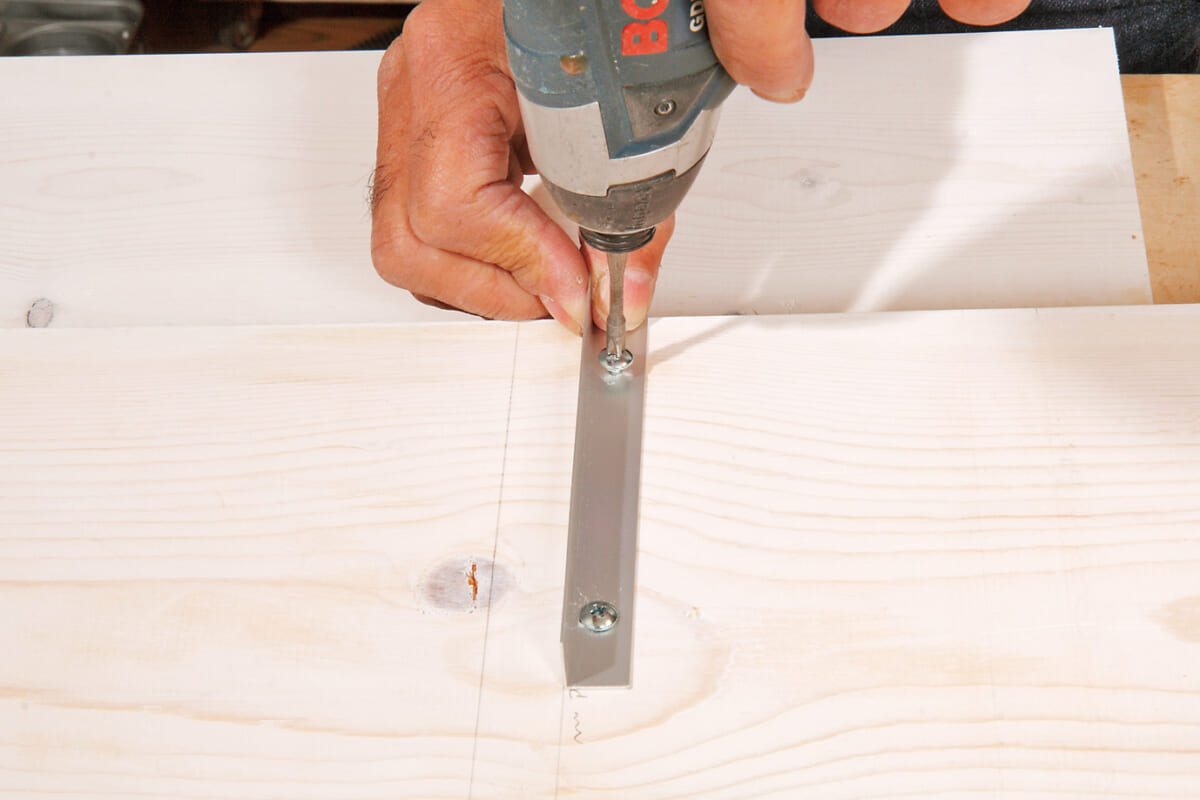

特に本品は、1mm厚のステンレス鋼に焼き入れを施した高硬度なホルダーと、そこから伸びた先端のツメで人気が高い。

このツメは、ドライバーとしてネジ締めに使ってもビクともしない頑強さ。塗料缶の金属ブタをこじ開けたり、建材の隙間に挿し込んで捻ったりと、万能ツール級の働きをしてくれる。刃を収納すればすぐに使え、いちいち工具を持ち替える手間がかからない“作業効率の高さ”も人気の秘密と言える。

ボディ全体がエラストマー樹脂でできており、軍手や作業手袋を着けたまま握っても滑りにくいノンスリップ仕様。力を込めてグイッと作業をするうえで、頼りがいのあるボディなのだ。

[Point 1] ツメの頑強さ

↑先端のツメの硬度は、一般的なホルダーの約3.5倍。塗料缶の口に挿し込んで、こじ開けるなどの作業をしても潰れにくくい

↑先端のツメの硬度は、一般的なホルダーの約3.5倍。塗料缶の口に挿し込んで、こじ開けるなどの作業をしても潰れにくくい

[Point 2] 作業効率の高さ

↑ボディには替刃を2本ストックできるマガジンを内蔵。その場で手早く刃を交換できるため、屋外作業中も刃を替えに戻る手間がない

↑ボディには替刃を2本ストックできるマガジンを内蔵。その場で手早く刃を交換できるため、屋外作業中も刃を替えに戻る手間がない

《繋ぐ》常に最適な量をキープできるドイツ発の高機能接着剤

瞬間接着剤

UHU

瞬着接着剤 ピペット

実売価格386円

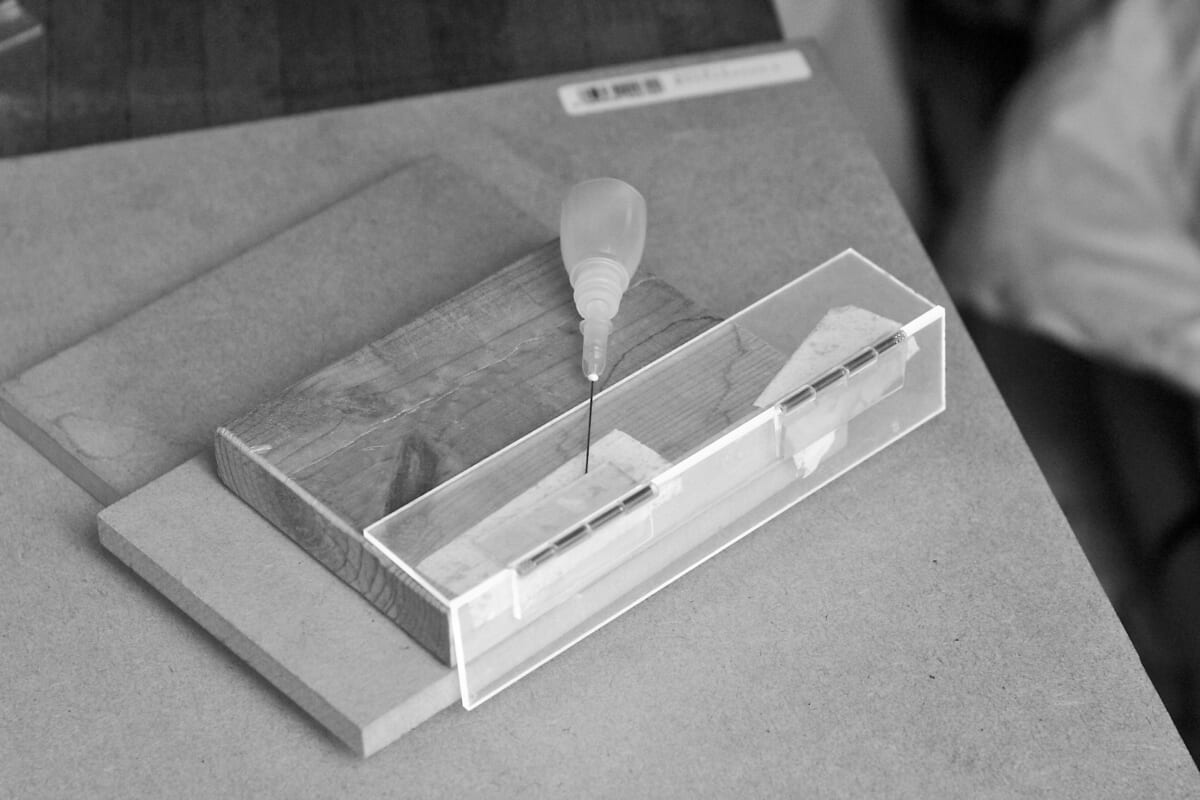

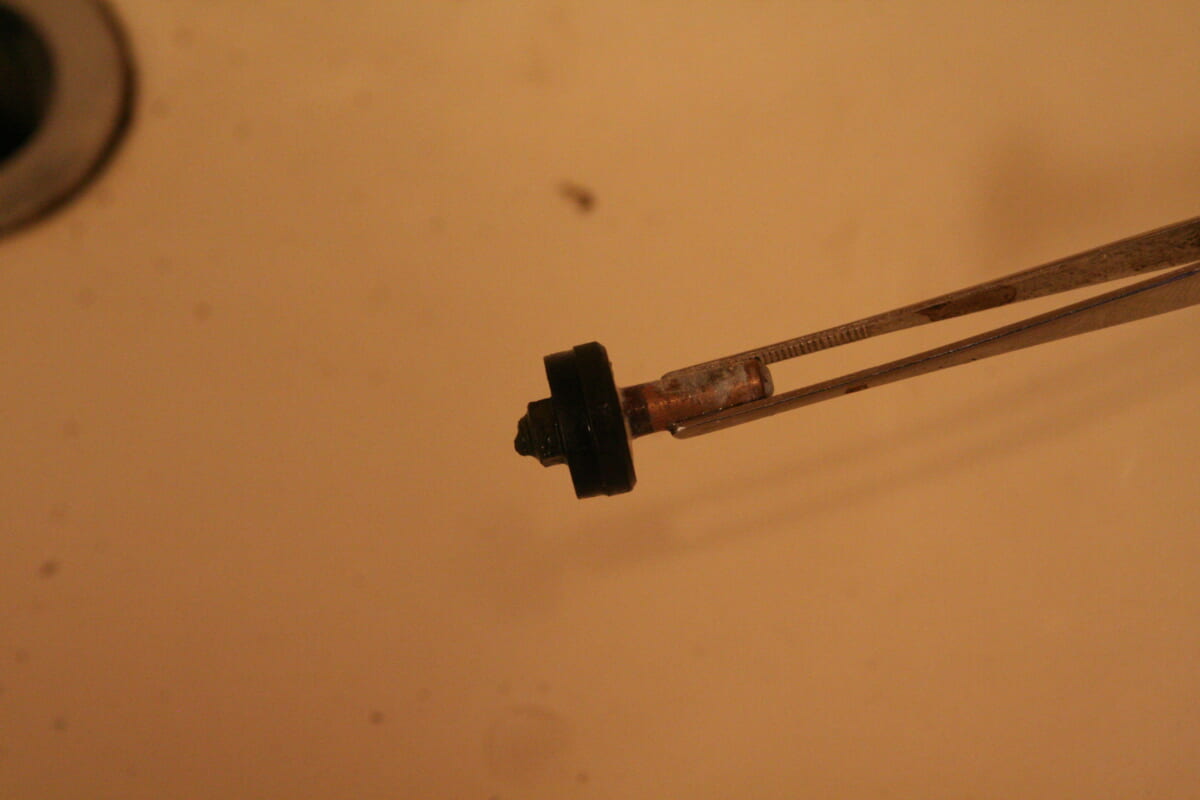

液だれせず、常に最適な量を出せる「ダイレクトストップ機能」を搭載。非常に高い接着強度を持つだけでなく、実用強度到達後(接着から24時間後以降)は食洗機の使用が可能という耐水性・耐熱性も備えている。

液量コントロール機能で接着力を最大限に引き出せる

ドイツの超有名接着剤ブランド「UHU」の瞬間接着剤で最も魅力的なのが、「ダイレクトストップ」と呼ばれる機能だ。

塗り終わったときにボディから指を離すと、内部に陰圧がかかり、ノズル先端に出た余分な液剤を吸い戻せるという機能。これにより、液の出過ぎや液だれを防げ、ピンポイントな精密接着が可能になる。

そもそも瞬間接着剤は、量が多すぎると完全にくっつくまでにかかる時間が延びるし、最終的な接着強度も落ちてしまう。“ベストな液量をピタッと出せる”ということは、つまり“接着力を最大限に引き出せる”ということとほぼ同義なのである。

[Point] 精密な接着が可能

↑液剤を少量ずつ出せる細口ノズルと吸い戻し可能なダイレクトストップで、点接着や継ぎ目への流し込み接着もしやすい

↑液剤を少量ずつ出せる細口ノズルと吸い戻し可能なダイレクトストップで、点接着や継ぎ目への流し込み接着もしやすい

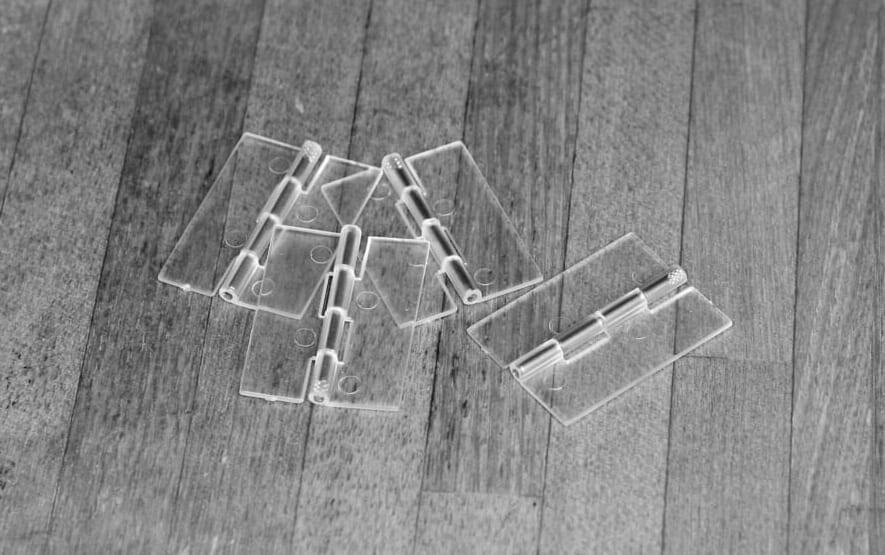

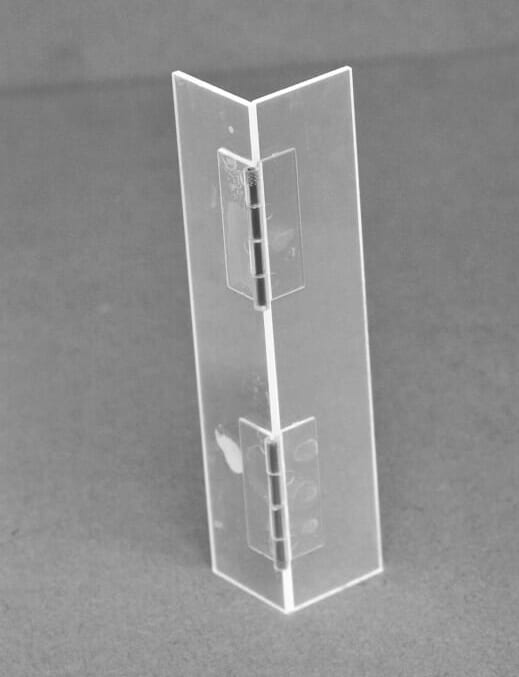

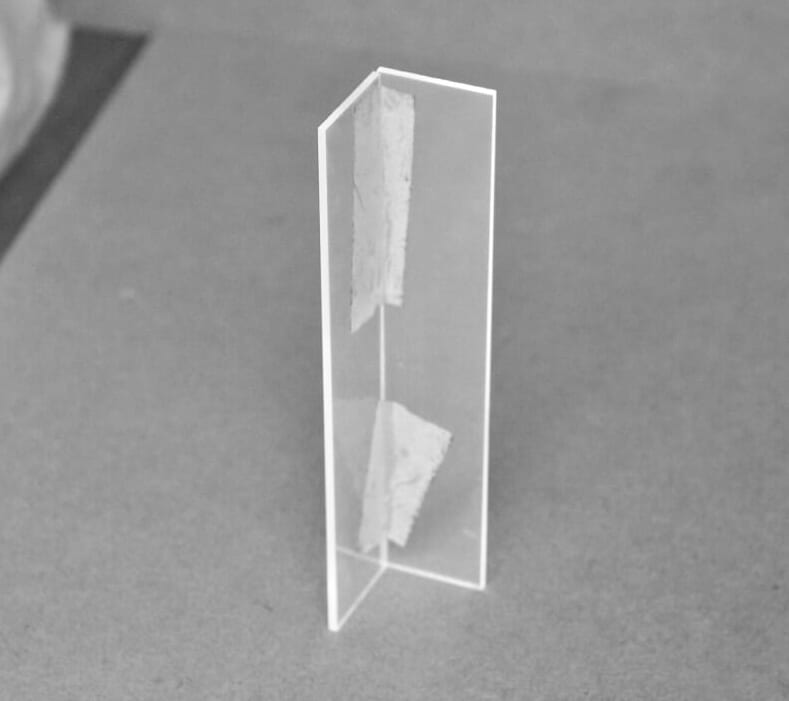

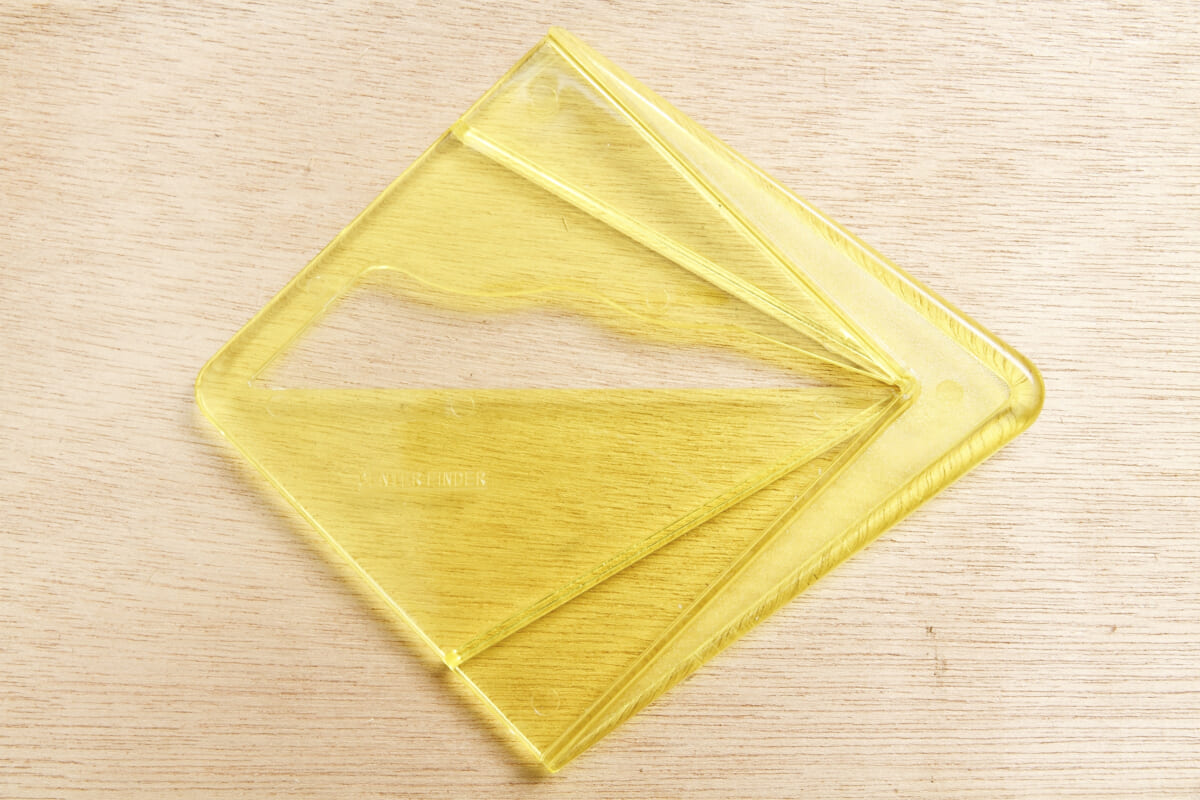

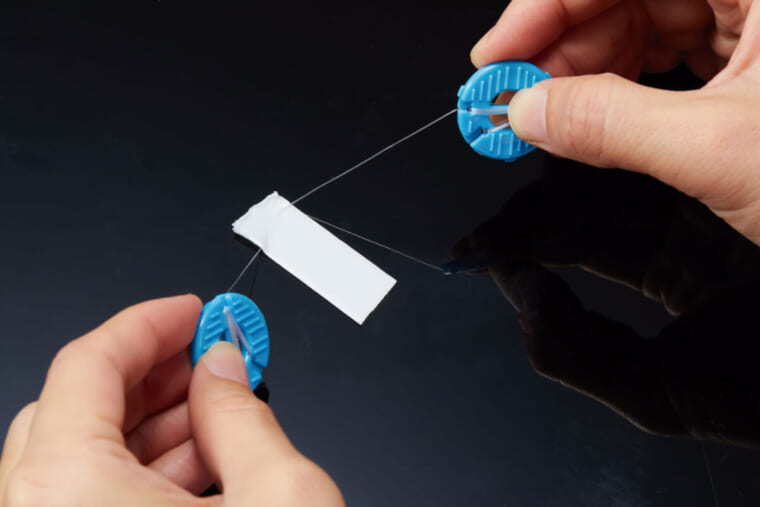

《貼る》超強力に接着できるのに剥がしたあとはすっきりキレイ

両面テープ

スリーエム ジャパン

スコッチ 超強力なのに あとからはがせる両面テープ プレミアムゴールド

実売価格770円(平滑面用)、830円(粗面用)

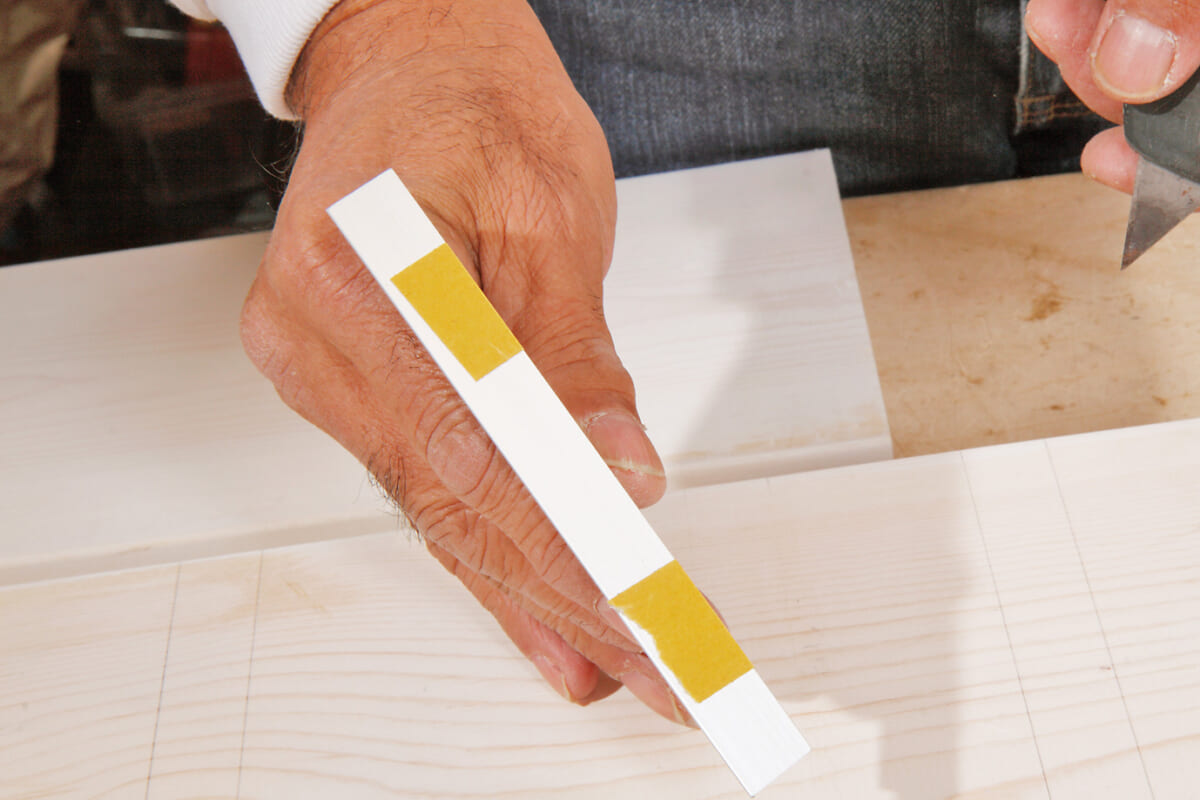

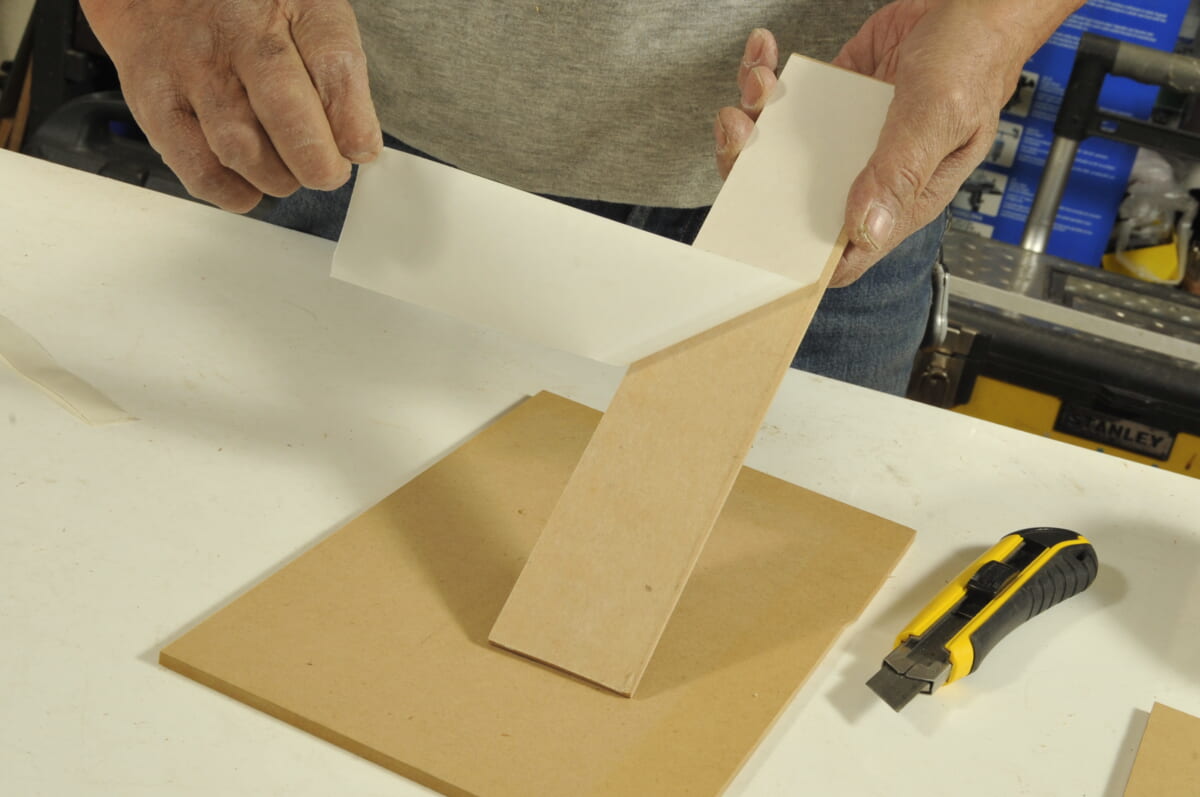

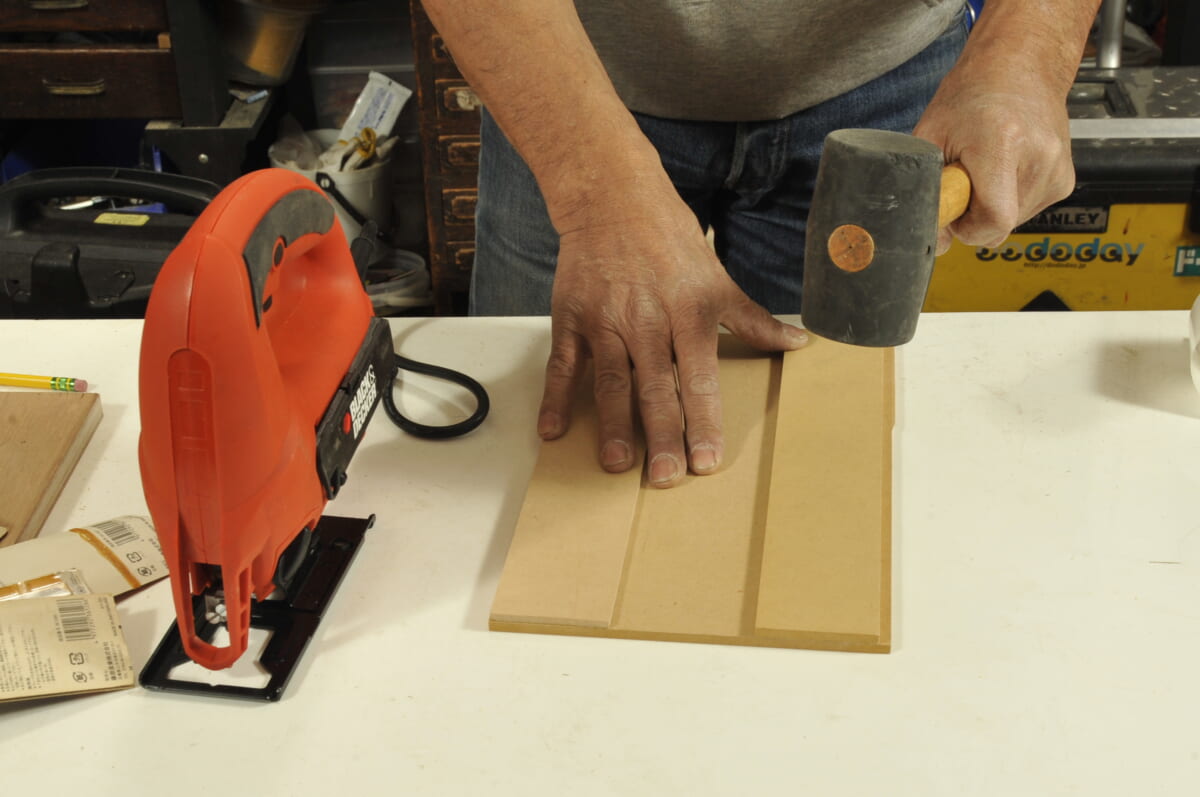

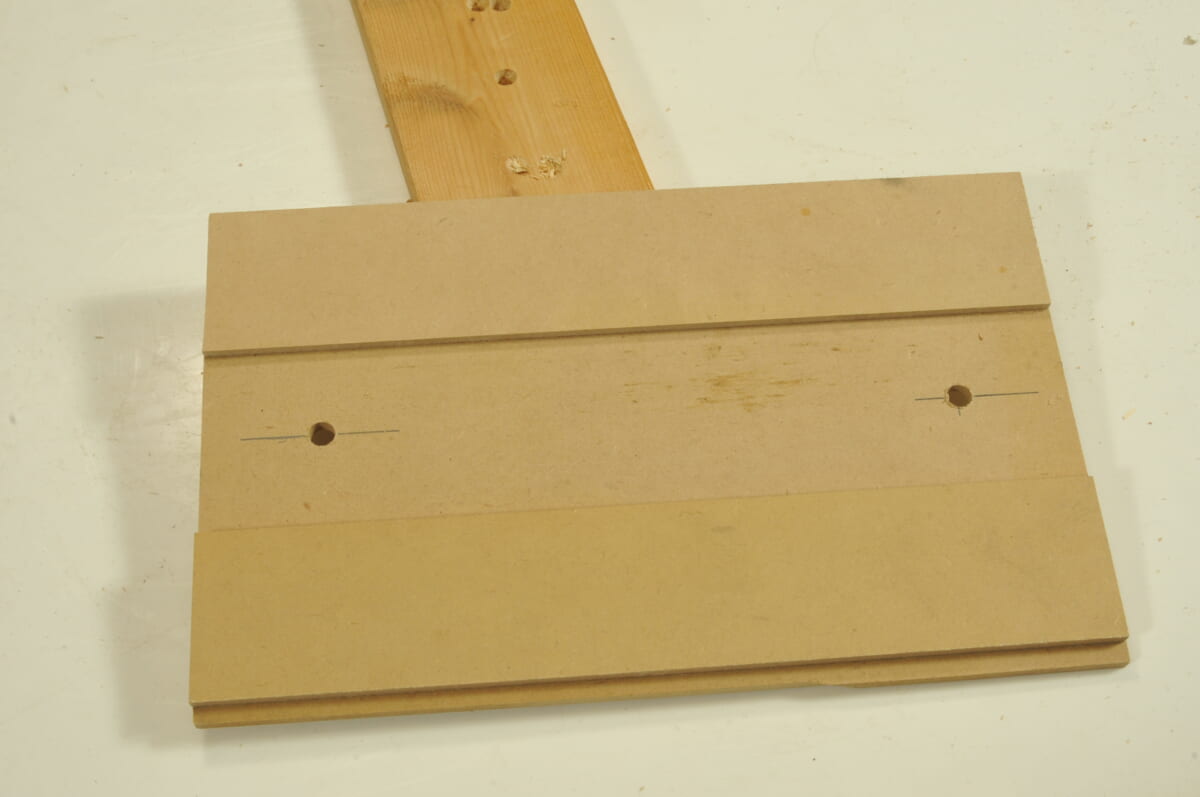

2cmで200〜450gの荷重に耐える超強力な粘着力を持ち、適量を使えば重量物も固定できる両面テープ。不要になったら、付属の「はがしツール」を使えば、のり残りなくきれいに剥がせる。粗面用と平滑面用があり、どちらも屋内外問わず使える。

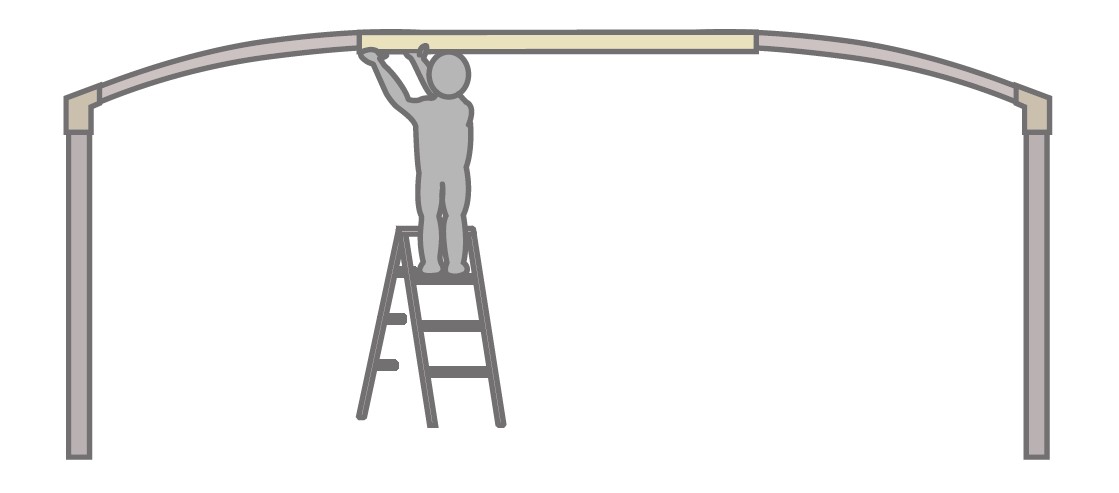

強くて剥がせる両面テープは賃貸DIYの必需アイテム

賃貸住宅では、棚の増設などをしたくてもネジ釘の類は使いづらい。であれば使うべきは固定力が強く、それでいて跡を残さずきれいに剥がせる両面テープだ。

本品は、事前に脱脂清掃などをした面に貼り付けるのであれば、ハンディ掃除機ぐらいは余裕で吊り下げられる強度を誇り、実用面では間違いなし。

付属の専用ツールを使って正しく剥がせば家にダメージを残すことなくスッキリ。賃貸の住環境改善には、欠かせない逸品だ。

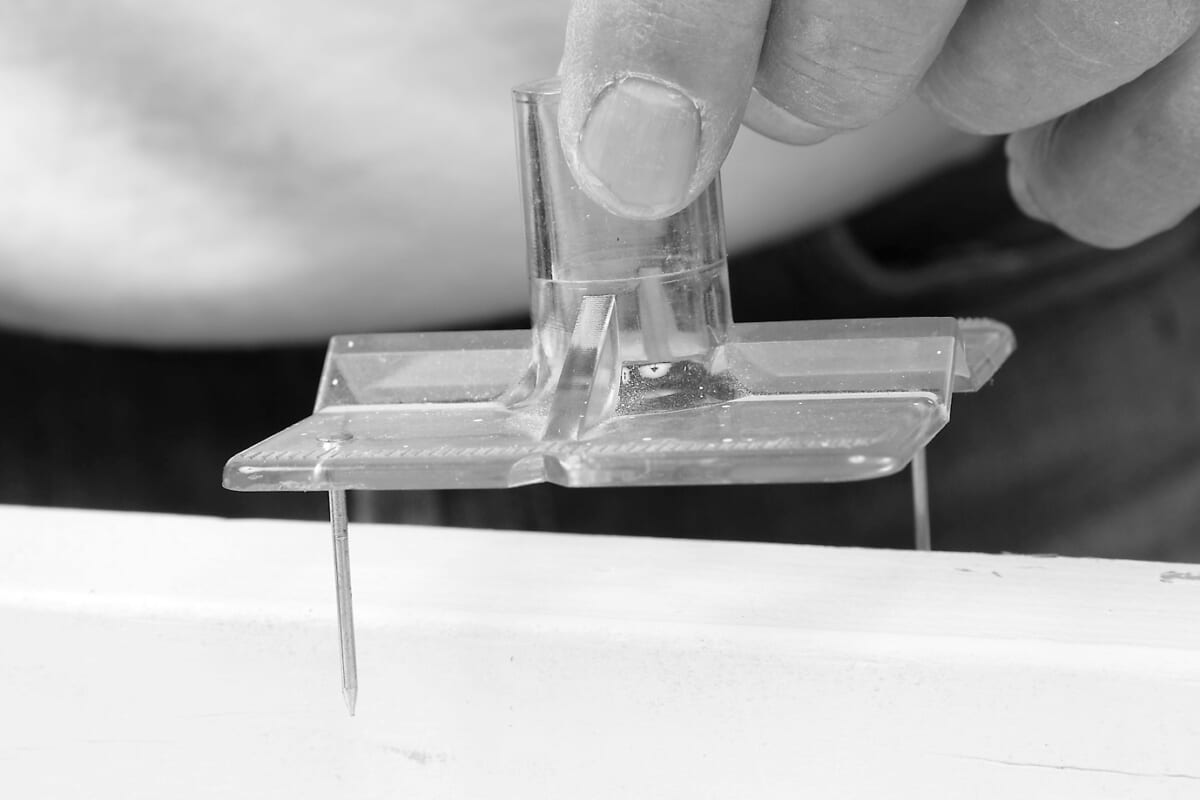

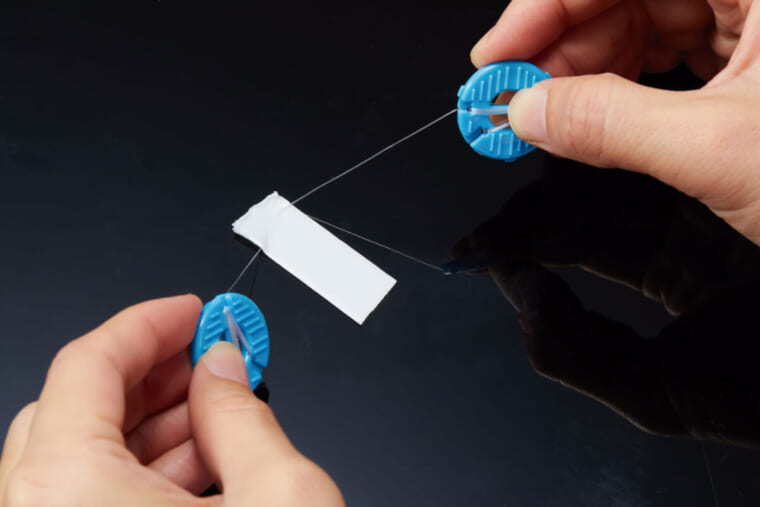

[Piont] 跡を残さずはがせる

↑剥がす際は「はがしツール」の透明糸でテープの粘着層を分離させ、壁面などに残ったテープを取付面に沿って引っ張るだけ

↑剥がす際は「はがしツール」の透明糸でテープの粘着層を分離させ、壁面などに残ったテープを取付面に沿って引っ張るだけ

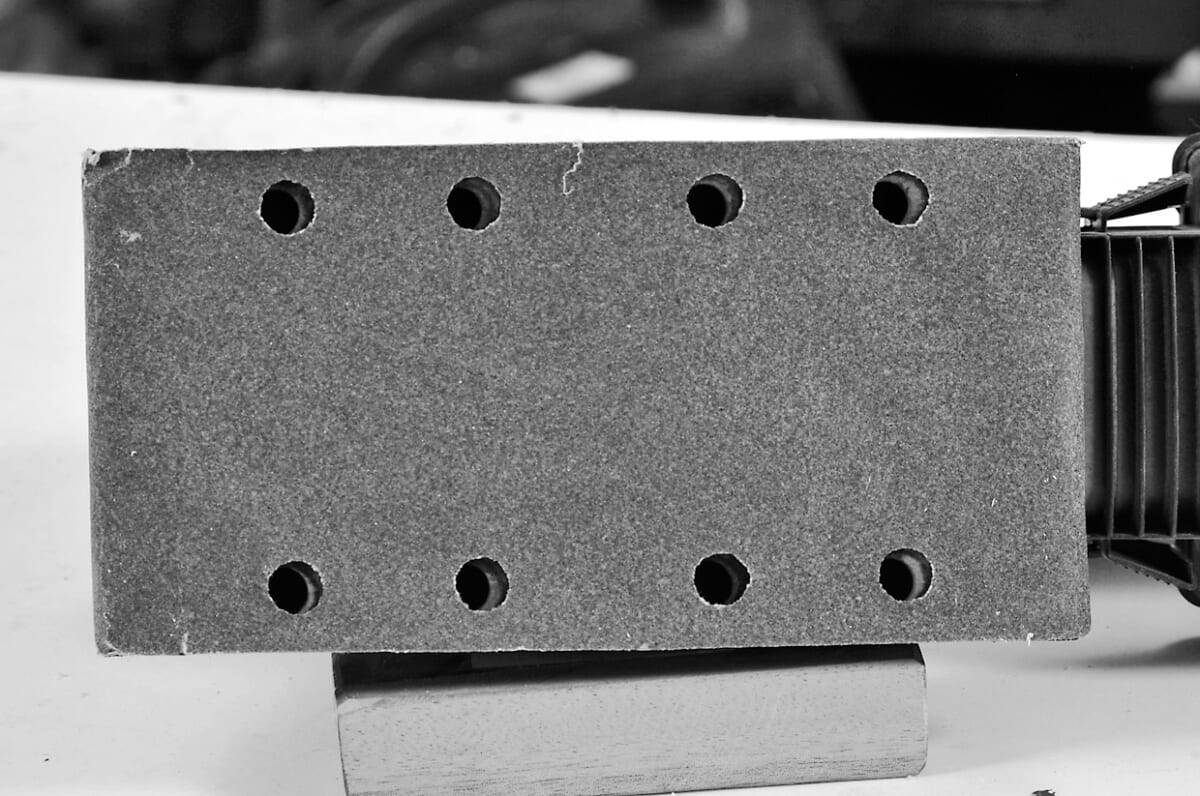

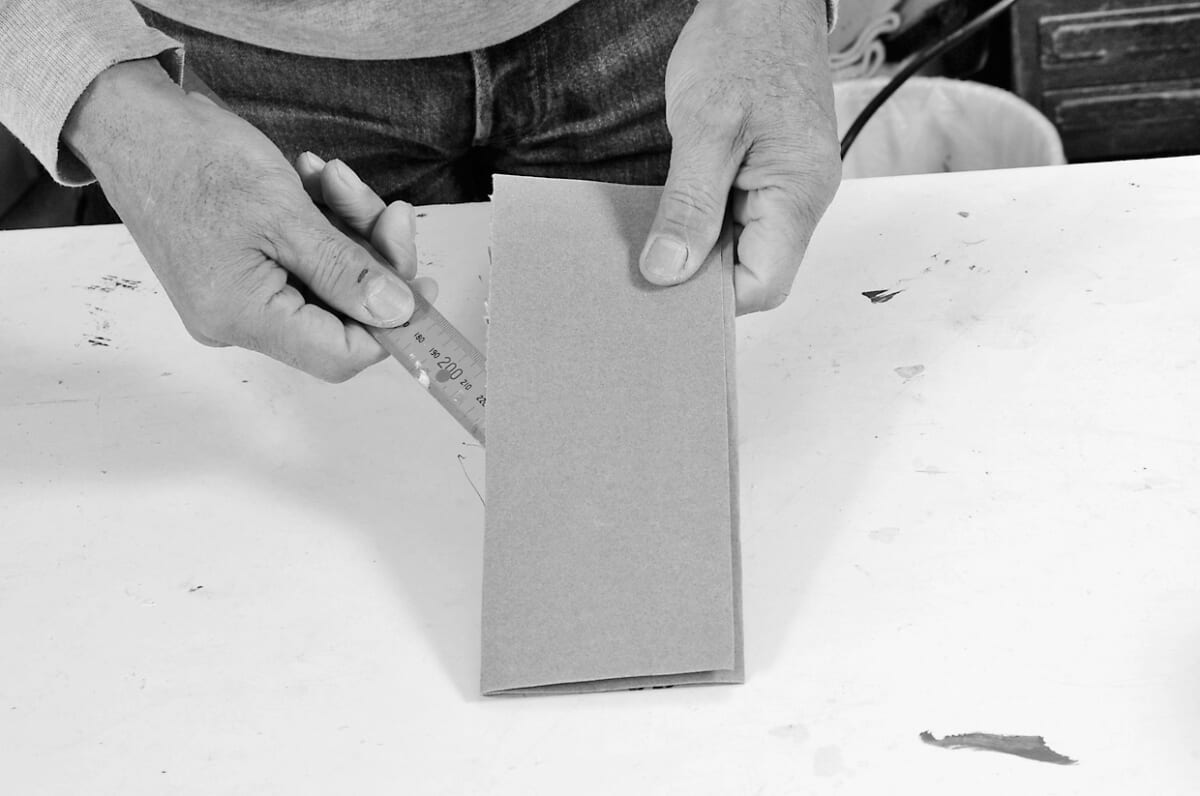

《切る》部門の名品3選

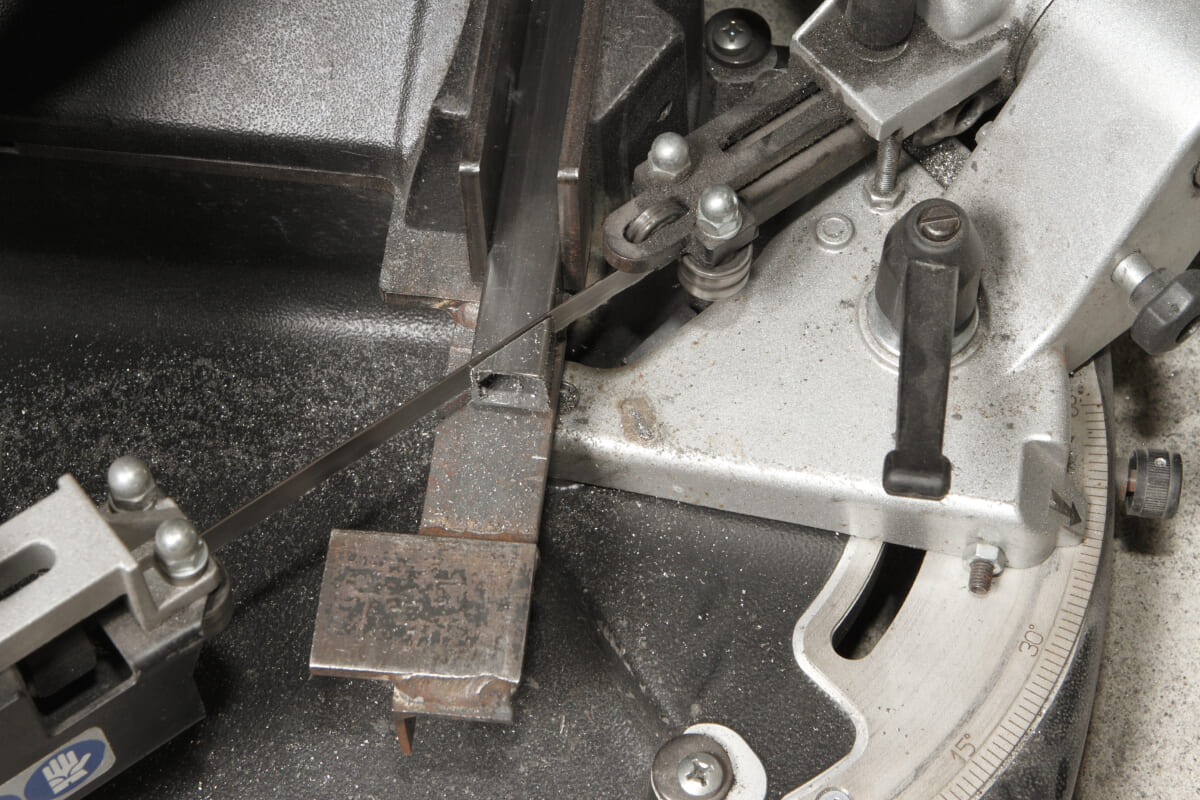

【その1】“鉄腕”の名にふさわしいオールマイティな切れ味に感動

万能はさみ

エンジニア

PH-55 鉄腕ハサミGT

2816円

小型ボディにストレート刃、ギザ刃、ワイヤーカッター、オープナーの4つの刃を備え、紙から針金、果ては防弾チョッキ用の特殊繊維までザクッと切り裂ける。力を込めやすいグリップには、指詰めを防ぐガードも付いている。

[ここがプロレベル!]

使用可能用途が広すぎるからハサミはコレ一丁あればOK

「“切れ味の良い厚刃”+“力を入れて握れる頑丈なグリップ”の組み合わせは、万能度高すぎ! 考え得る限り、たいていのものはカットできちゃうので、もはやほかにハサミを持っておく必要性はないのかも?」(きだてさん)

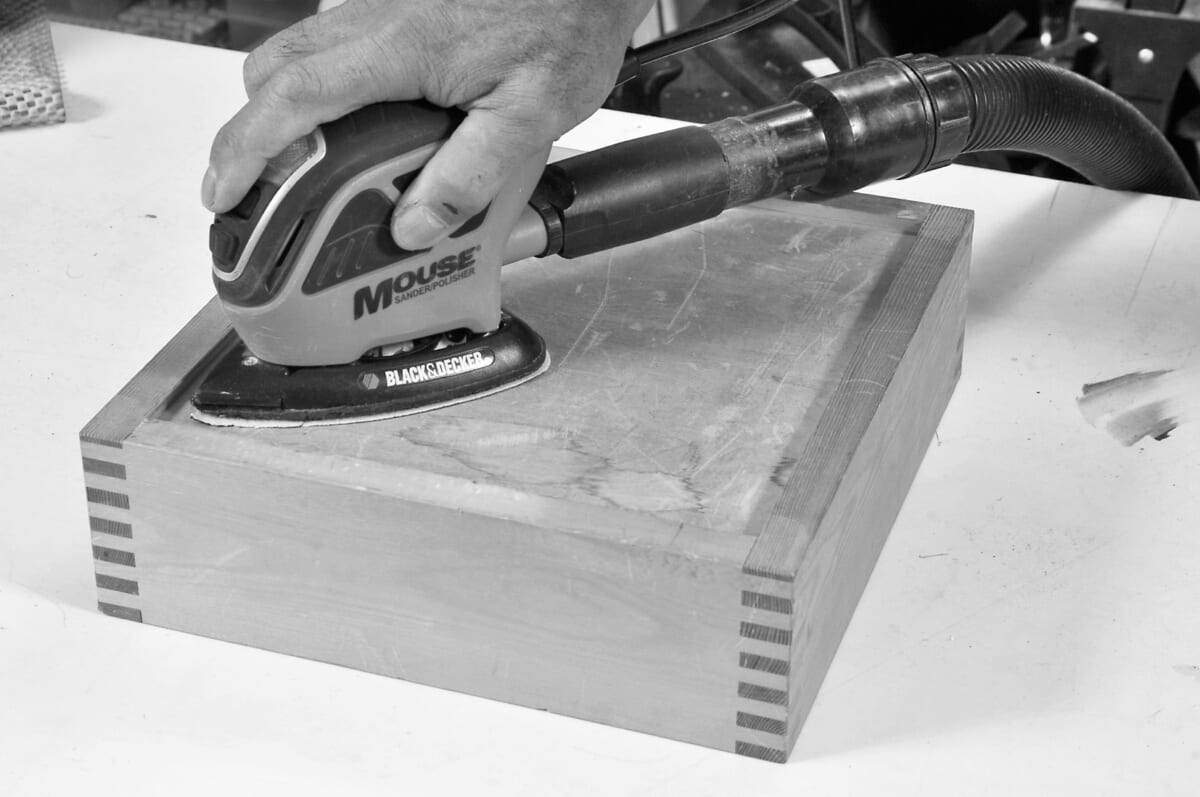

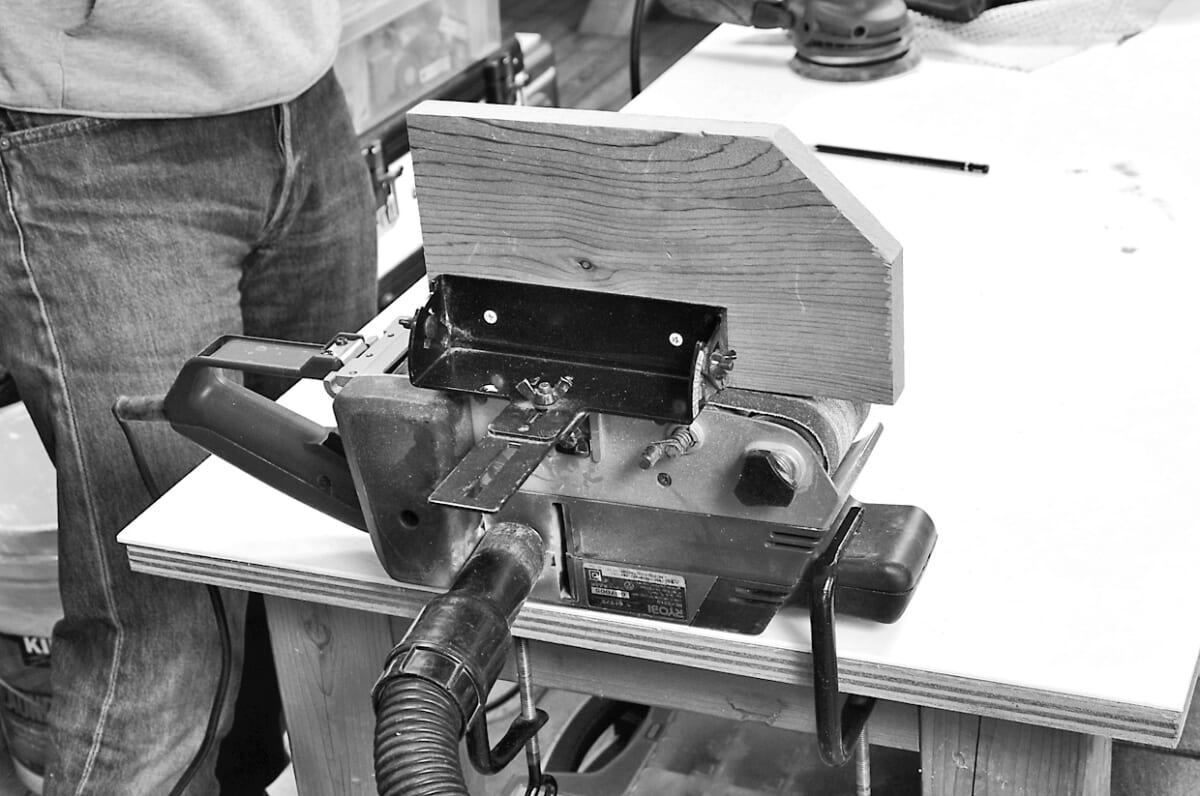

【その2】切れ味抜群の刃と高グリップボディの最強コンビ

カッターナイフ

オルファ

スピードハイパー AL型

実売価格464円

フッ素加工を施すことで、切れ味を高めたスピードブレードを搭載。ボディには、グリップ力抜群のX型のラバーを配している。後端に備えたニッケルメッキのツメで、こじ開け作業や開梱作業もスムーズにこなせる。

[ここがプロレベル!]

圧倒的な切れ味でダンボールがまるで薄紙のよう!

「ダンボールやスチレンボードがス〜ッと軽く切れる壮絶な切れ味は、一度体感するとほかの刃が使えなくなるレベル。様々なシーンで役立つツメの便利さも含めて、カッターナイフとしては最強クラスでしょう」(きだてさん)

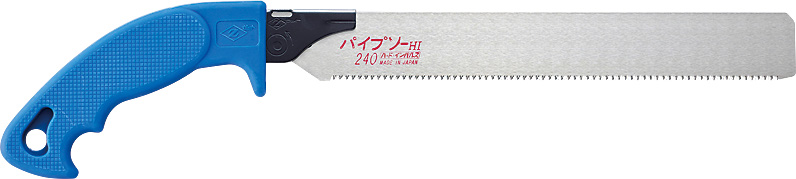

【その3】中身を傷付けずに作業できる物流のプロが認める開梱ツール

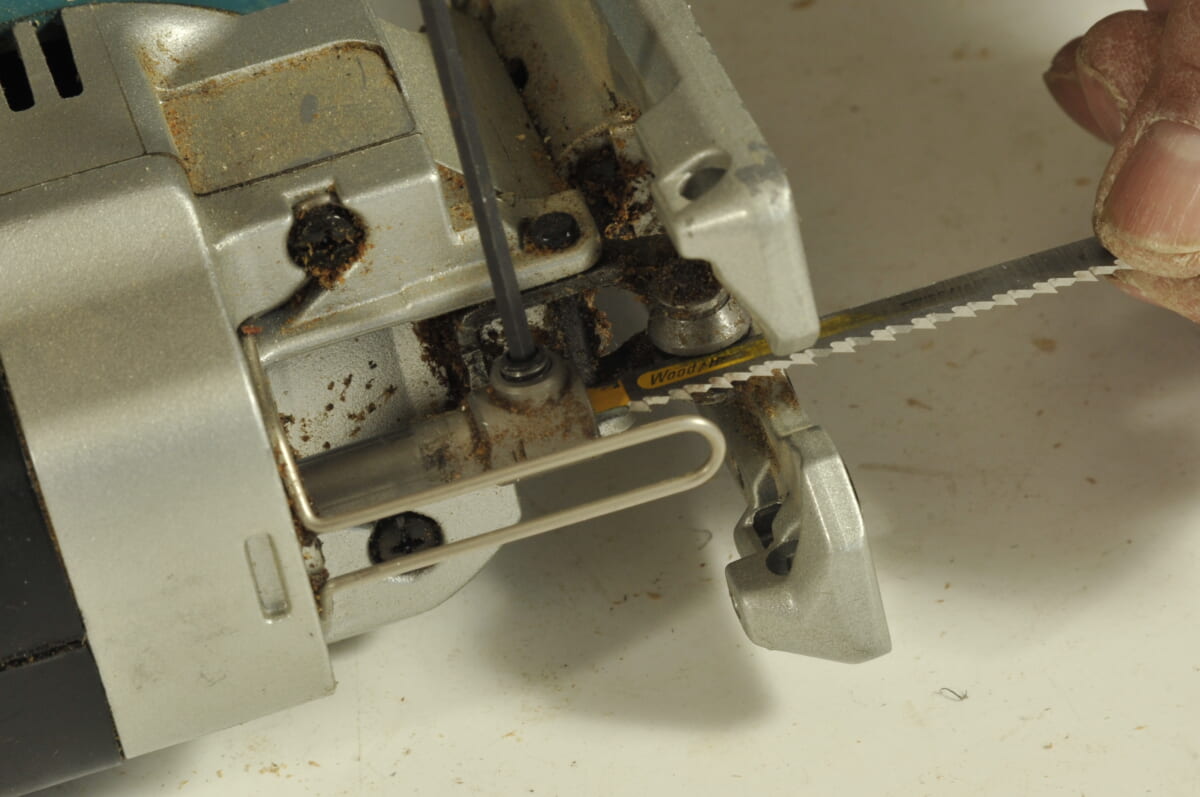

ダンボールカッター

長谷川刃物

段ボールのこ 物流くん

660円

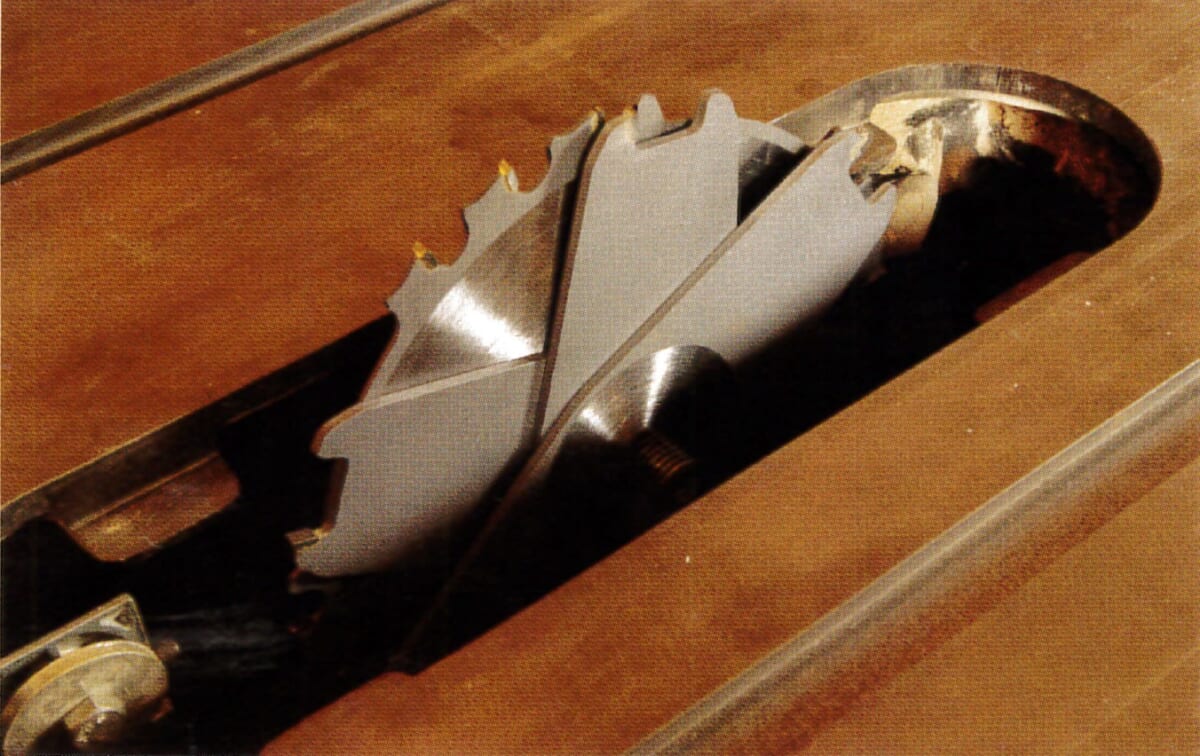

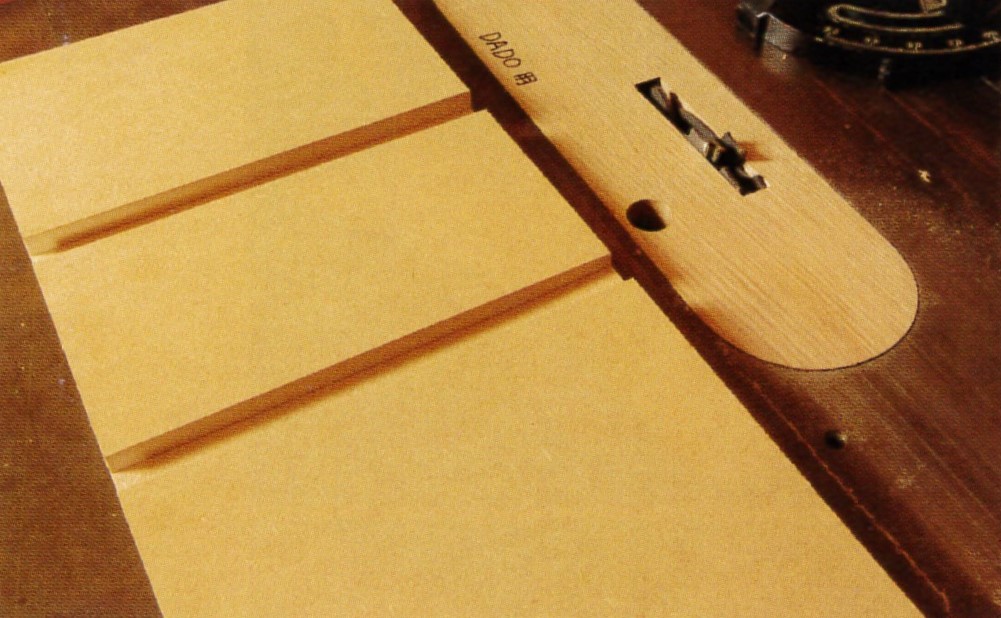

物流センターなどで多く採用されている、プロユースのダンボール用小型カッター。ダンボールの分解、開梱作業に最適化されたノコギリ状の厚刃を持つ。スライド式ホルダーと先端の丸い短刃を備え、安全性も高い。

[ここがプロレベル!]

求められているのは必要なぶんだけ切れる切断能力

「ダンボールの解体用ツールは、刃が鋭いと切れすぎてケガや中身破損の原因に。その点、本品はギコギコと力を入れたぶんだけが切れるのこぎり刃でコントロールしやすい。刃先が丸いので安全性、作業効率の点でも優秀!」(きだてさん)

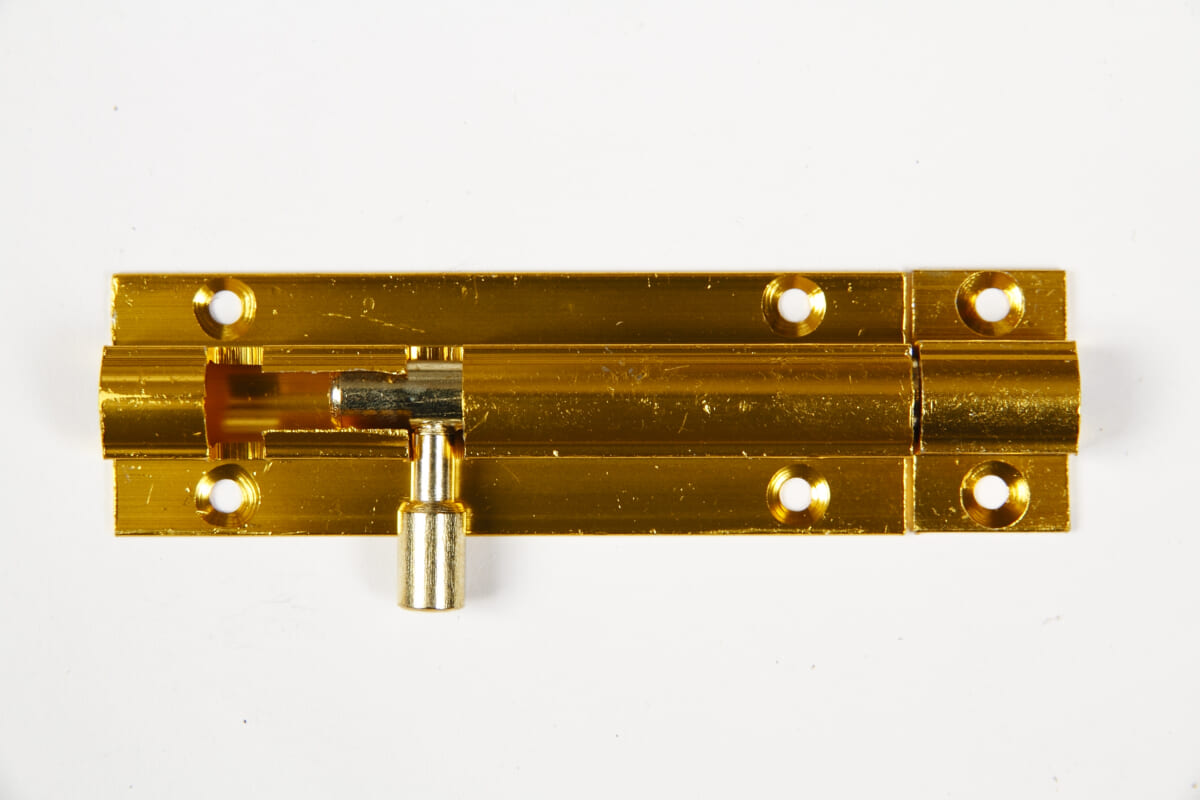

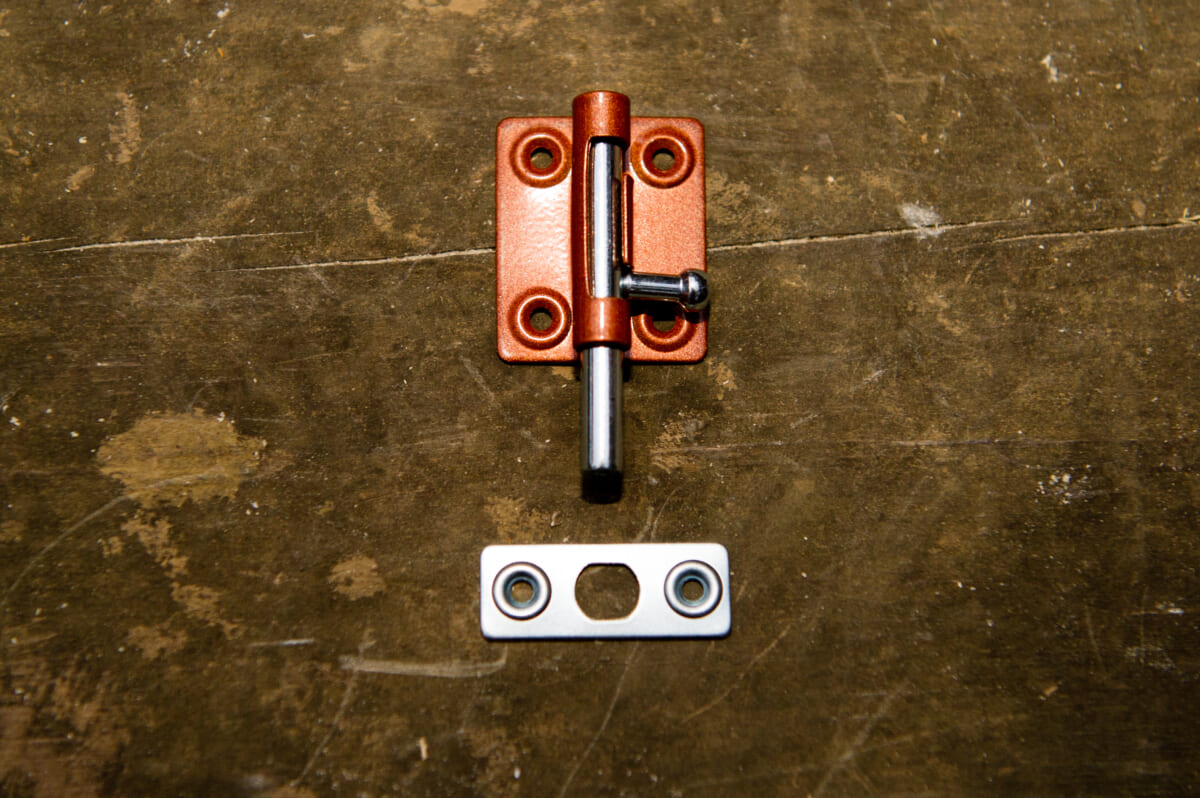

《留める》部門の名品4選

【その1】水と紫外線に強いアメリカ生まれのタフテープ

補修用テープ

呉工業

<強力多用途補修テープ>ゴリラテープ クリスタルクリア

1650円

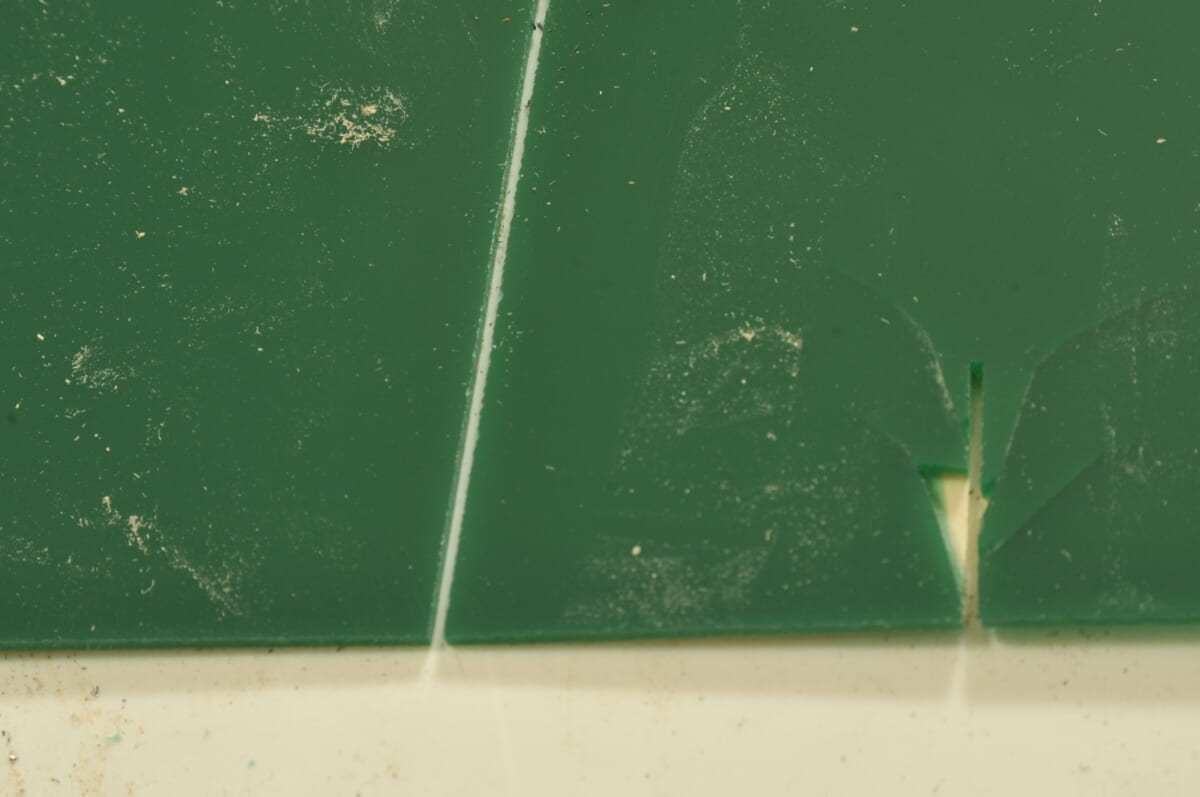

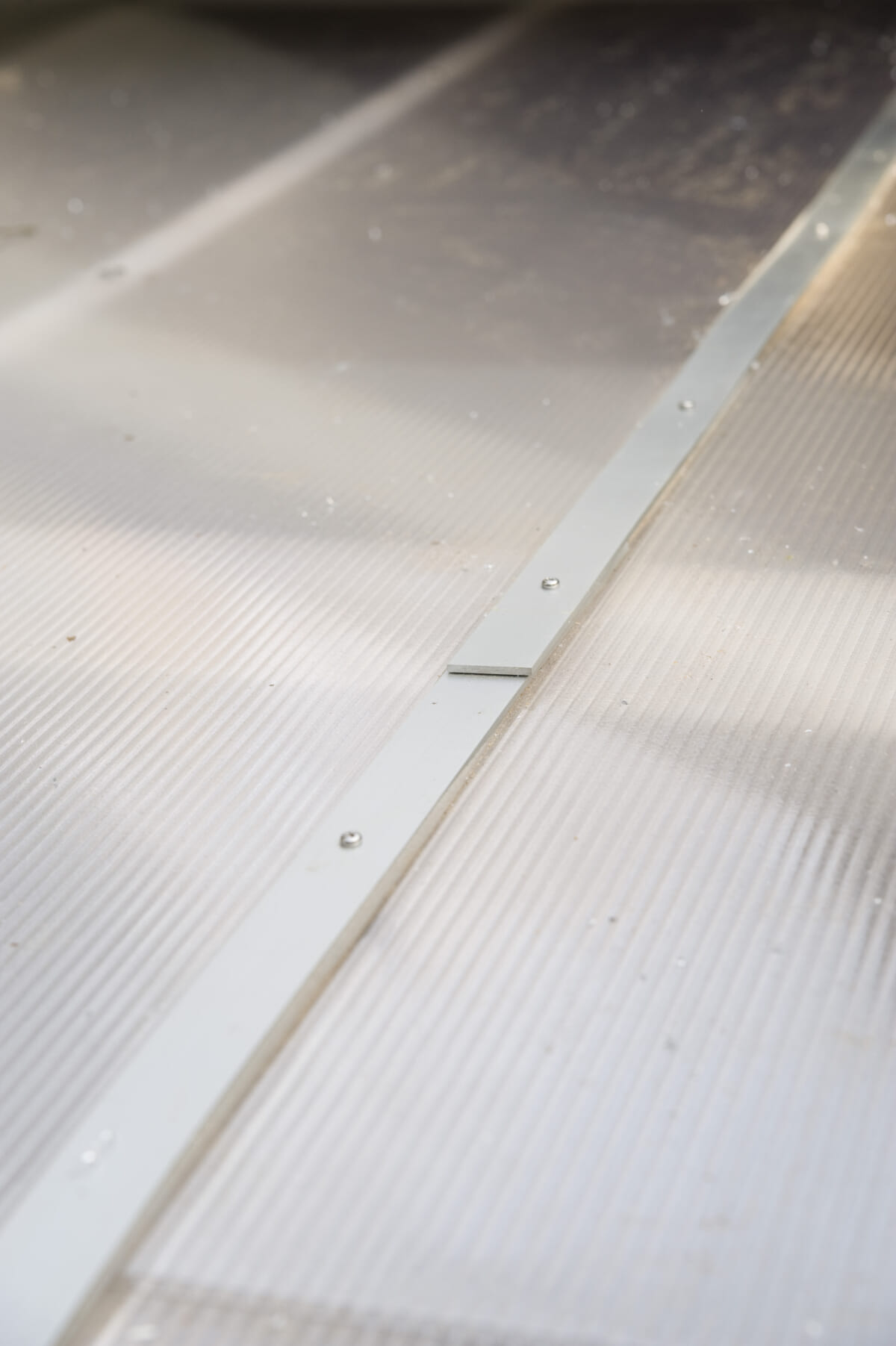

高い環境耐性と強い接着力を持ち、屋内外を問わずに貼り合わせ補修や補強ができる透明なテープ。紫外線に強く黄変しない。厚手ながらもほど良い伸縮性があり、曲面にもぴったりフィットする。8.2m巻。

[ここがプロレベル!]

水中でも貼れる強靭さと手で切れる優しさと

「何より驚いたのは、水中でも貼れるほどの超タフな耐水性。濡れた面にも貼れ、水漏れなどの補修にも重宝します。それでいて手でスパッとカットできる使い勝手の良さも備え、まさに強くてやさしいゴリラのイメージぴったり!?」(きだてさん)

【その2】強粘着材と厚いテープで重量物もがっちり梱包

梱包用テープ

スリーエム ジャパン

スコッチ 透明梱包用テープ プロ仕様

実売価格625円(ディスペンサー付き)、525円(ディスペンサーなし)

0.77mm厚のPPフィルムを使った厚手透明テープ基材に、強力なゴム系粘着剤を使った梱包テープ。重量物の梱包に使っても剥がれず、強い衝撃にも耐えてがっちりと固定できる。テープの長さは50m。

[ここがプロレベル!]

コレさえあればダンボールの底抜け知らず!

「一般的な梱包テープの約1.2倍の厚みで、クラフトテープや布テープと比較しても強度は圧倒的。これを超強力な粘着剤で貼り付けるんだから、書籍など重量物の入った箱に貼っても底が抜ける心配はほぼゼロ」(きだてさん)

【その3】繰り返し貼り剥がしできるゲル素材の両面テープ兼滑り止め

滑り止めテープ

ブルーフォレスト貿易

コアラグリップ ゲル両面テープ

1078円(1mm厚)、2178円(2mm厚)

壁紙にも安心して貼れるゲル素材の両面テープ。適度な厚みと粘着力で、家具や突っ張り棒などの滑り止め、壁などへの軽量物の掲示などに活躍する。貼り剥がしでき、水洗いすれば再利用も可能だ。1mm厚タイプは3m巻、2mm厚タイプは5m巻。

[ここがプロレベル!]

マグネット感覚で散らばる小物を壁にピタッ

「我が家では、リモコンや箱ティッシュを壁に貼り付けるのに使用。粘着力が適度で、小物を壁から外すときもベリベリ剥がすというよりは、磁石を外すかのような感触。アイデア次第で色々使え、持っているだけでワクワクする!」(きだてさん)

【その4】巻くだけの簡単圧着で漏れをストップ

漏れ止めテープ

ロックタイト

シーリングラップ 1.2.3

実売価格594円

テープ同士のみが接着する、粘着剤不使用のシリコンゴム製テープ。引き伸ばして補修箇所に巻き付けることで、水や空気漏れをブロックする。のり残りやベタつきがなく、貼り直しや再補修も簡単。黒、灰色に加え赤もあり、すべて1m巻。

[ここがプロレベル!]

粘着剤不使用なのに意外とマルチな非粘着テープ

「家庭レベルでは使い道がなさそうと思われがちですが、実は掃除機のホースの空気漏れなどもピタッと直せます。工具などのグリップに巻けば、軍手で握っても滑らない強力な滑り止めに。電気配線などの絶縁用途にも使えます」(きだてさん)

《繋ぐ》部門の名品3選

【その1】シリーズ最強! 水・熱に強いタフネス接着剤

瞬間接着剤

コニシ(販売元)/東亞合成(製造元)

ボンド アロンアルフア タフパワー

実売価格534円

従来のアロンアルフアの2倍の耐水性・3倍の耐熱性を持つ、シリーズ最強の瞬間接着剤。プッシュ部分に弾力のあるエラストマー素材が使われており、液量を思いのままにコントロールできる。

[SPEC早見表]

布:×

木材:○

軟質ビニール:○

プラ:○

金属:○

陶器:○

合成ゴム:○

ガラス:△

耐水性:○

耐熱性:○

[ここがプロレベル!]

瞬間接着剤が苦手とする水周りの補修に活躍

「瞬間接着剤の最大の弱点だった耐水性・耐熱性が大幅に向上。さすがに常時水をかぶるような場所では接着力が弱まりますが、お風呂場の壁面タイルの剥がれぐらいなら難なく補修できます!」(きだてさん)

●「シリーズ最強」は耐水・耐熱性能において

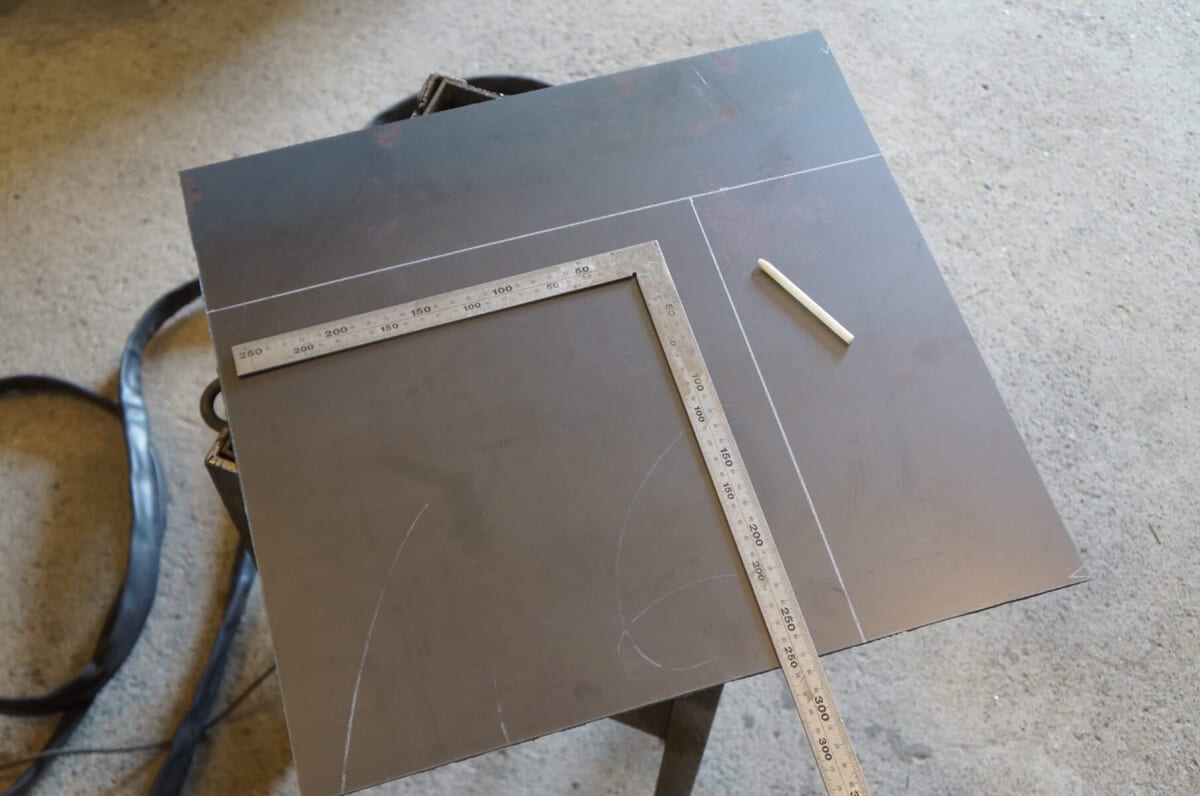

【その2】計測・混合の手間を省く画期的な容器を採用

エポキシ接着剤

ロックタイト

インスタントミックス

実売価格329円

2種類の液剤をピストンで同時に押し出し、特殊なノズルの中で混合させるという画期的な構造を採用。エポキシ系接着剤の「2液を同量で均等に混ぜ合わせる」という手間をカットした。3分で硬化し、120℃まで対応。使い切りタイプ。

[SPEC早見表]

布:×

木材:○

ビニール:×

プラ:○

金属:○

陶器:○

合成ゴム:×

ガラス:○

耐水性:○

耐熱性:○

[ここがプロレベル!]

強力だけど扱いにくいエポキシ接着が超手軽に!

「2液式のエポキシ系接着剤は、1液式接着剤に比べて超強力に接着できて高耐性な反面、液剤を混ぜ合わせるのがとにかく面倒。でも本品なら、初心者でもミスなく混合でき、プロ並みの接着ができます!」(きだてさん)

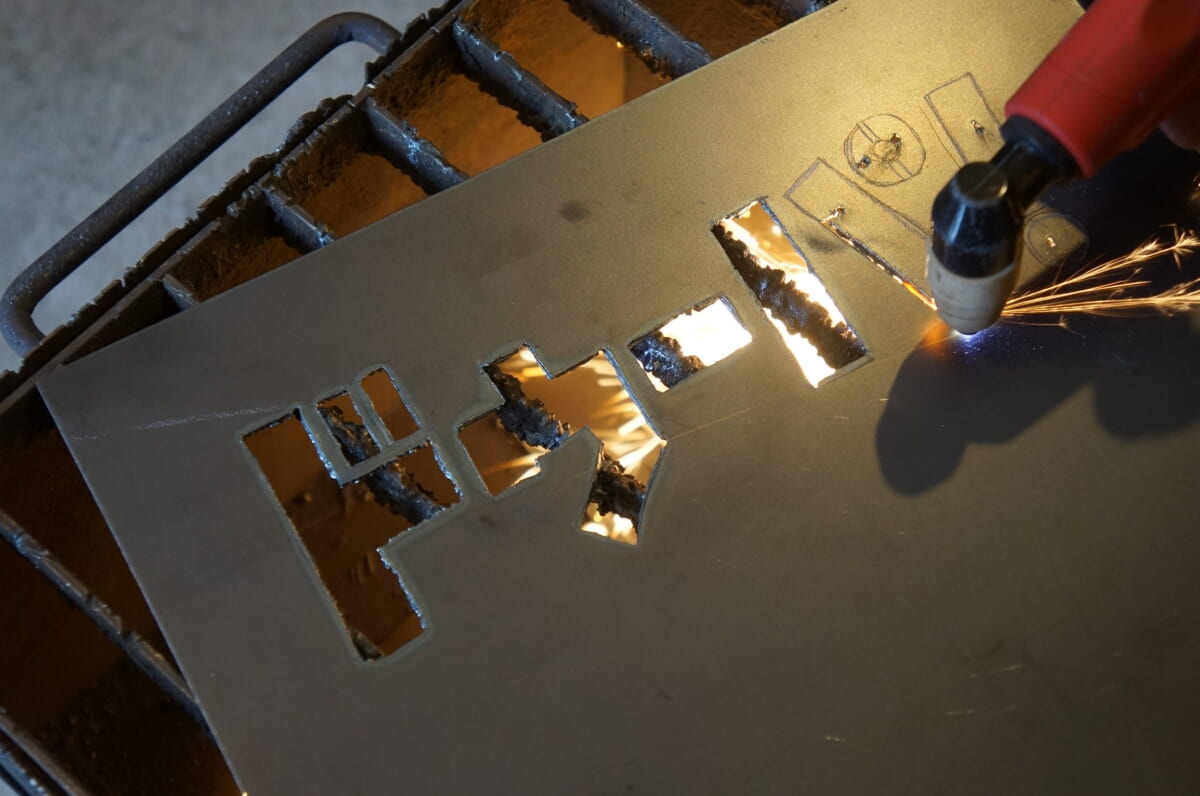

【その3】光を当てれば4秒で硬化!接着・補修・成形もお任せ

液体樹脂

Spirit of Wonder

ボンディック

実売価格2730円

液剤に付属のUVライトを照射すると、約4秒でカチカチに硬化。接着作業だけでなく、パテのように欠けた部分を埋める作業もできる。ケーブルの補修にも活躍。握りやすいグリップを搭載した「ボンディックEVO」(2830円)もある。

[SPEC早見表]

布:△

木材:○

ビニール:△

プラ:○

金属:○

陶器:○

合成ゴム:×

ガラス:○

耐水性:○

耐熱性:○

[ここがプロレベル!]

溶接感覚で使える穴埋め接着が便利!

「折れたり欠けたりした部分の穴埋め接着作業は、従来の接着剤では不可能だったこと。本品なら、まるでプラスチックで溶接するかのように行えます。液を少量ずつ塗り重ねて、段階的に硬化させるのがコツ」(きだてさん)

●食品衛生法に適合していないため、食品・衛生に関わるものには使えません

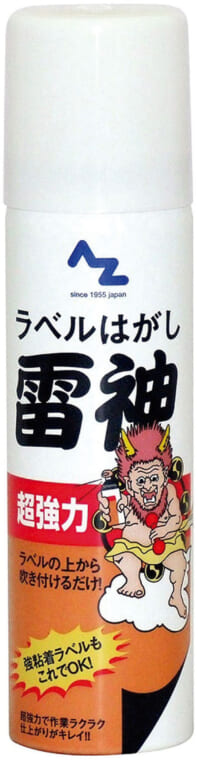

【Pick Up!】プロ仕様の“剥がす”アイテムもスゴい!

[その1]

ドーイチ

固化したハードな接着剤はがし

1440円

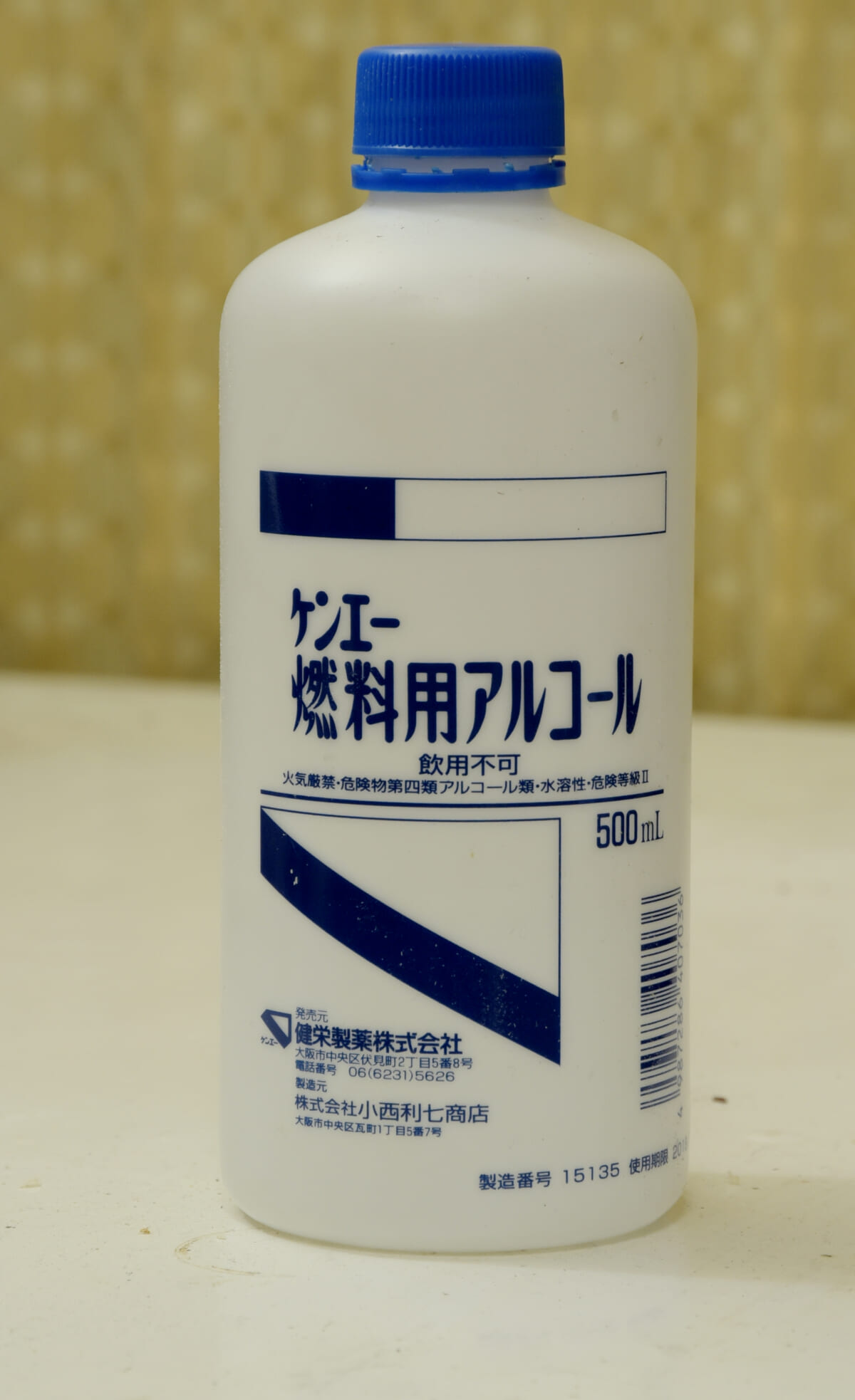

剥がしたり除去したりするのが大変な、固化した接着剤やウレタンを溶かしてきれいにオフ。ベンゼンやトルエンなど、人体に害のある溶剤不使用なのもうれしい。

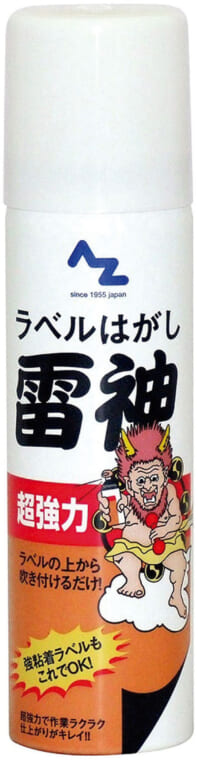

[その2]

AZ

超強力ラベルはがし雷神

202円

上からスプレーするだけで、紙ラベルをスルッと簡単に剥がせるようにする超強力な剥がし剤。強粘着のラベルにも対応し、経年変化でベタベタに劣化した粘着剤も、スプレーをして軽く拭き取るだけで除去できる。

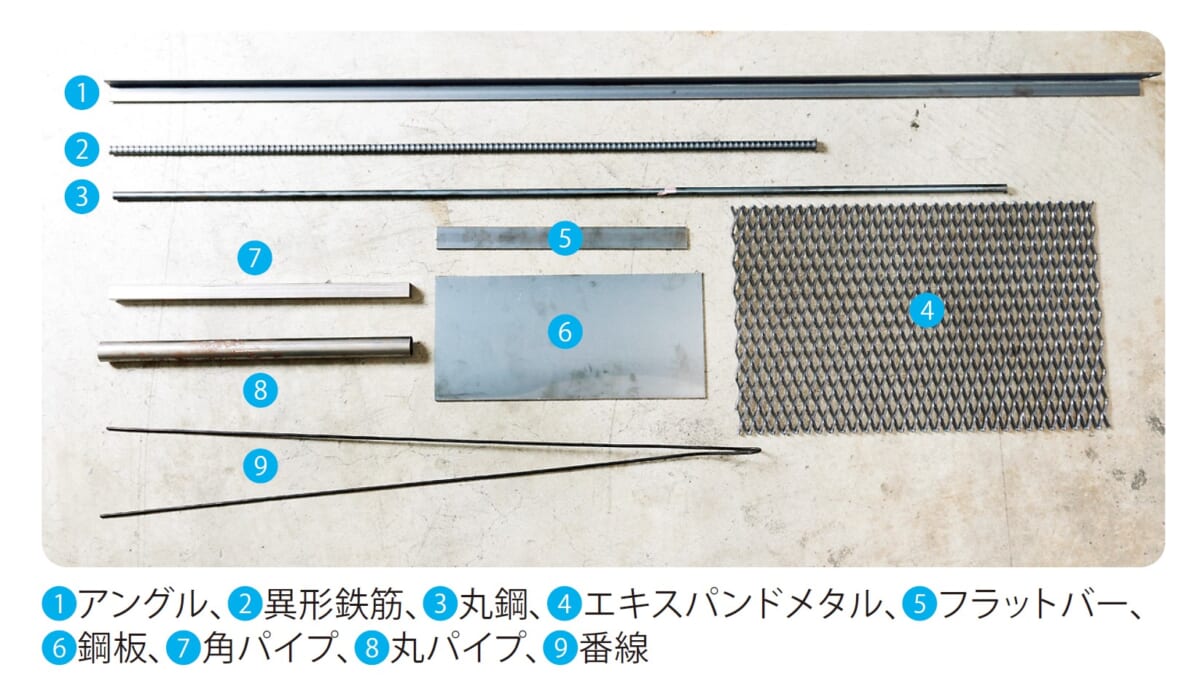

《TOPIC》まだまだ深い! ニッチなプロ仕様ツール5選

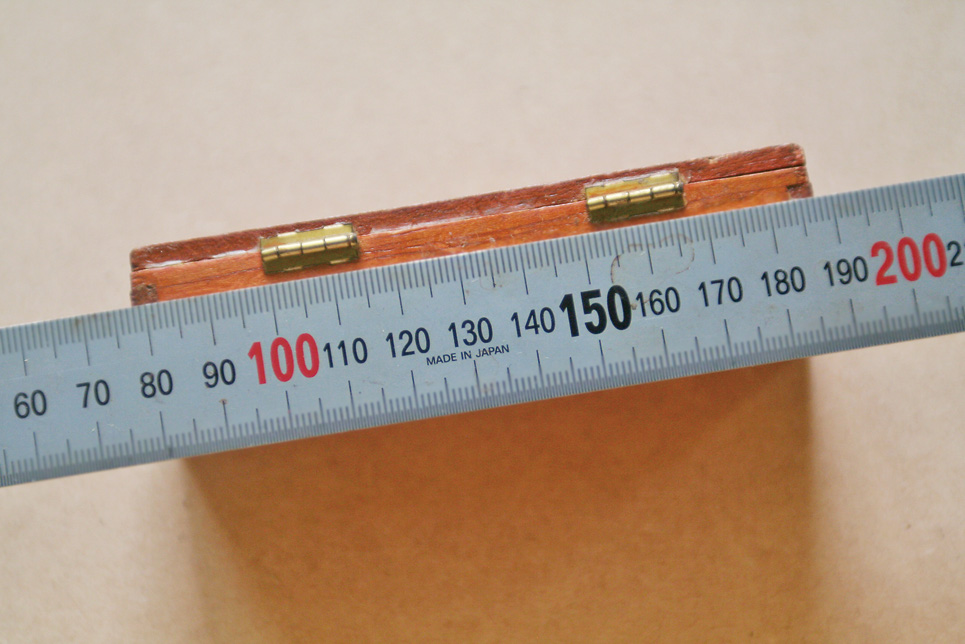

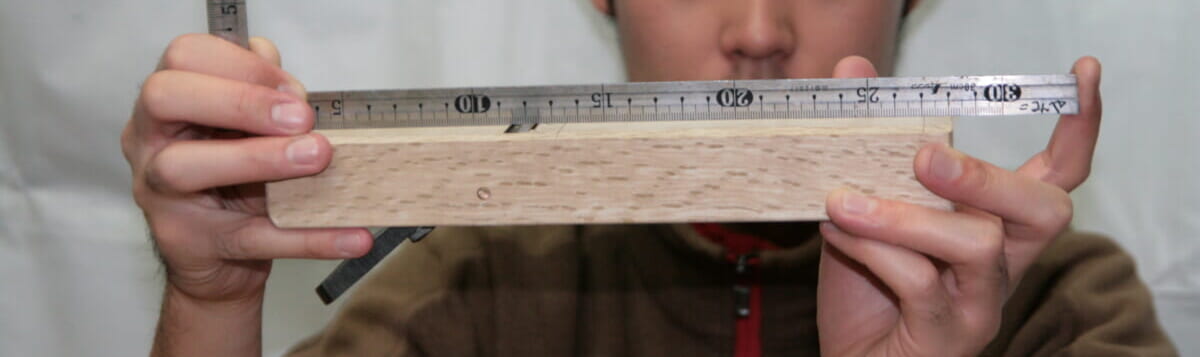

【その1】剛厚テープで長距離も折れずに計測!

コンベックス

タジマ

剛厚Gロック-25 5.0m メートル目盛

4950円

一般的なコンベックスの約1.5倍もの厚さのテープを搭載。伸ばした際に折れにくく、しなりが少ないため、長い距離を測定しやすい。「水平に2m以上伸ばしても安定しているのはお見事。それなのにボディがコンパクトだから持ち運びしやすい」(きだてさん)

【その2】かわいい名前と見た目に反し耐荷重は脅威の12kg!

マグネットフック

コクヨ

超強力マグネットフック<たまフック> 大タイプ

2310円

マグネットフックとしては業界最強クラスの耐荷重約12kgを誇り、重い電動工具なども吊り下げられる。「磁力が強力なのに加えて、レバー操作で金属面から簡単に取り外せる機能性の高さもイイ!」(きだてさん)

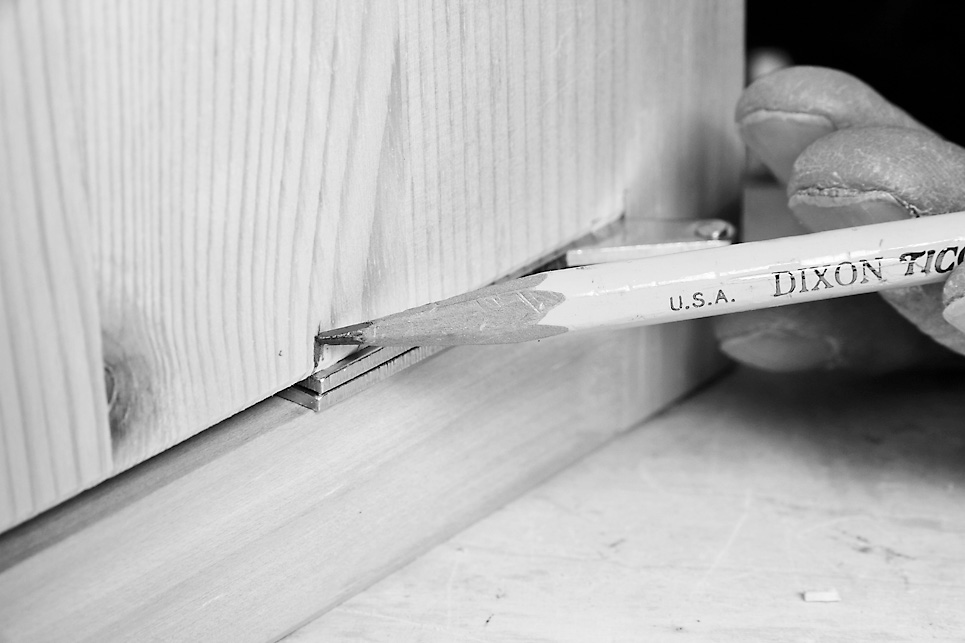

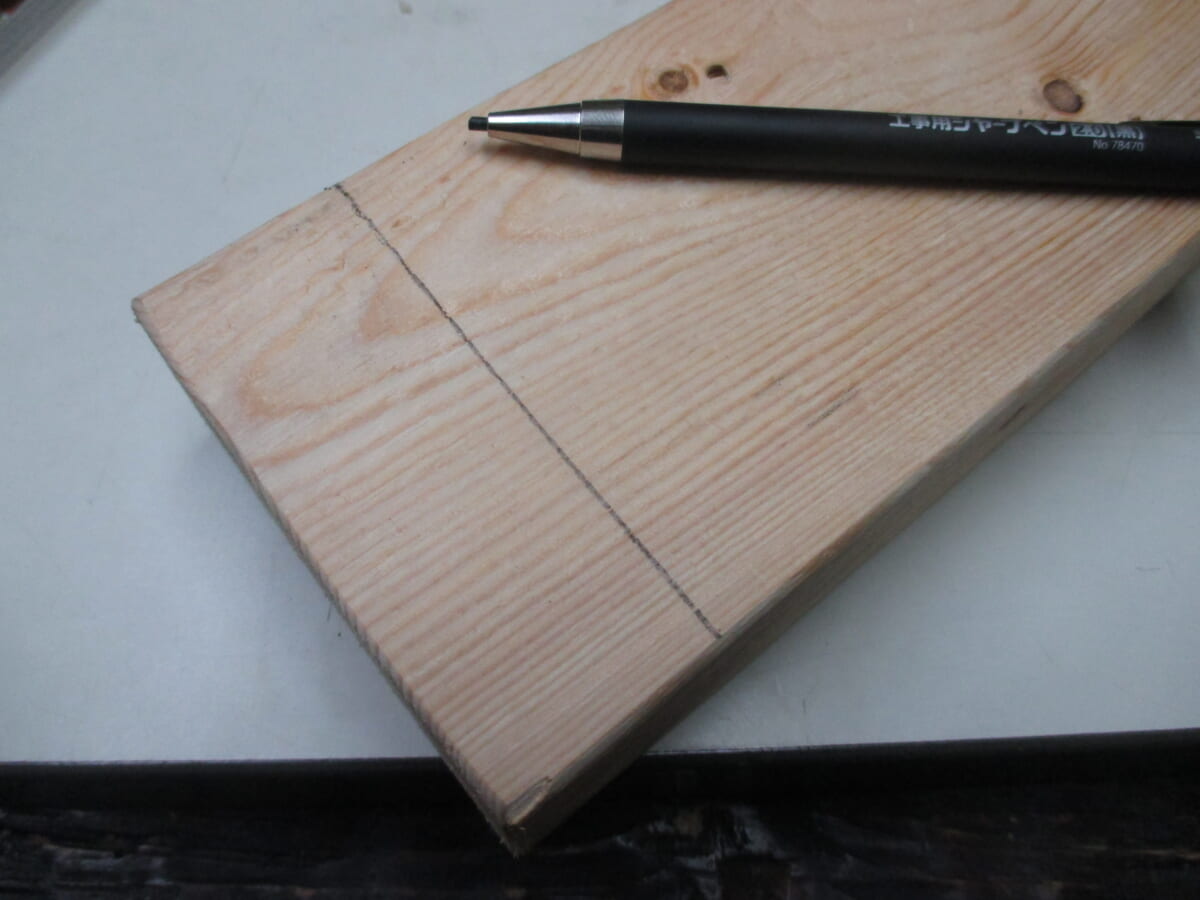

【その3】凹凸面にも書ける現場仕様のタフネスマーカー

油性マーカー

寺西化学工業

ガテン無敵マーカーPRO

253円(おの型)、473円(極太)

コンクリートやレンガなどの凹凸面にも安定して書ける、強化型の硬いペン先チップを搭載。インクは赤と黒の2色で、ペン先の太さは2種類。「耐水性能が非常に高いので、水に濡れた面にもがっつり書けます」(きだてさん)

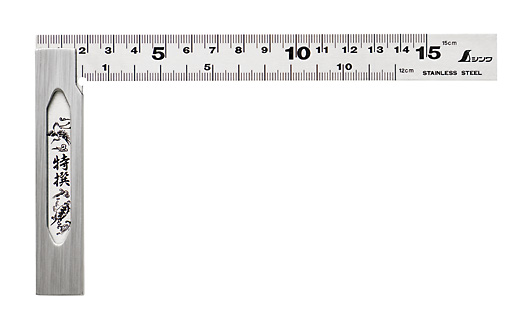

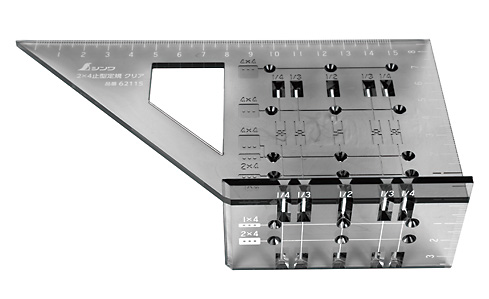

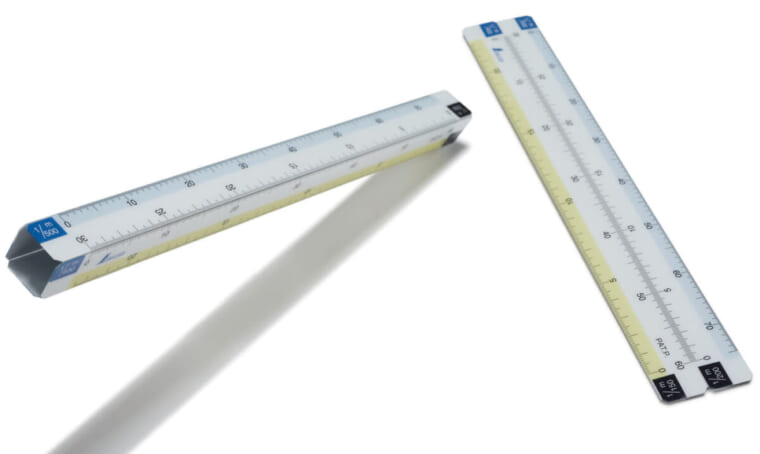

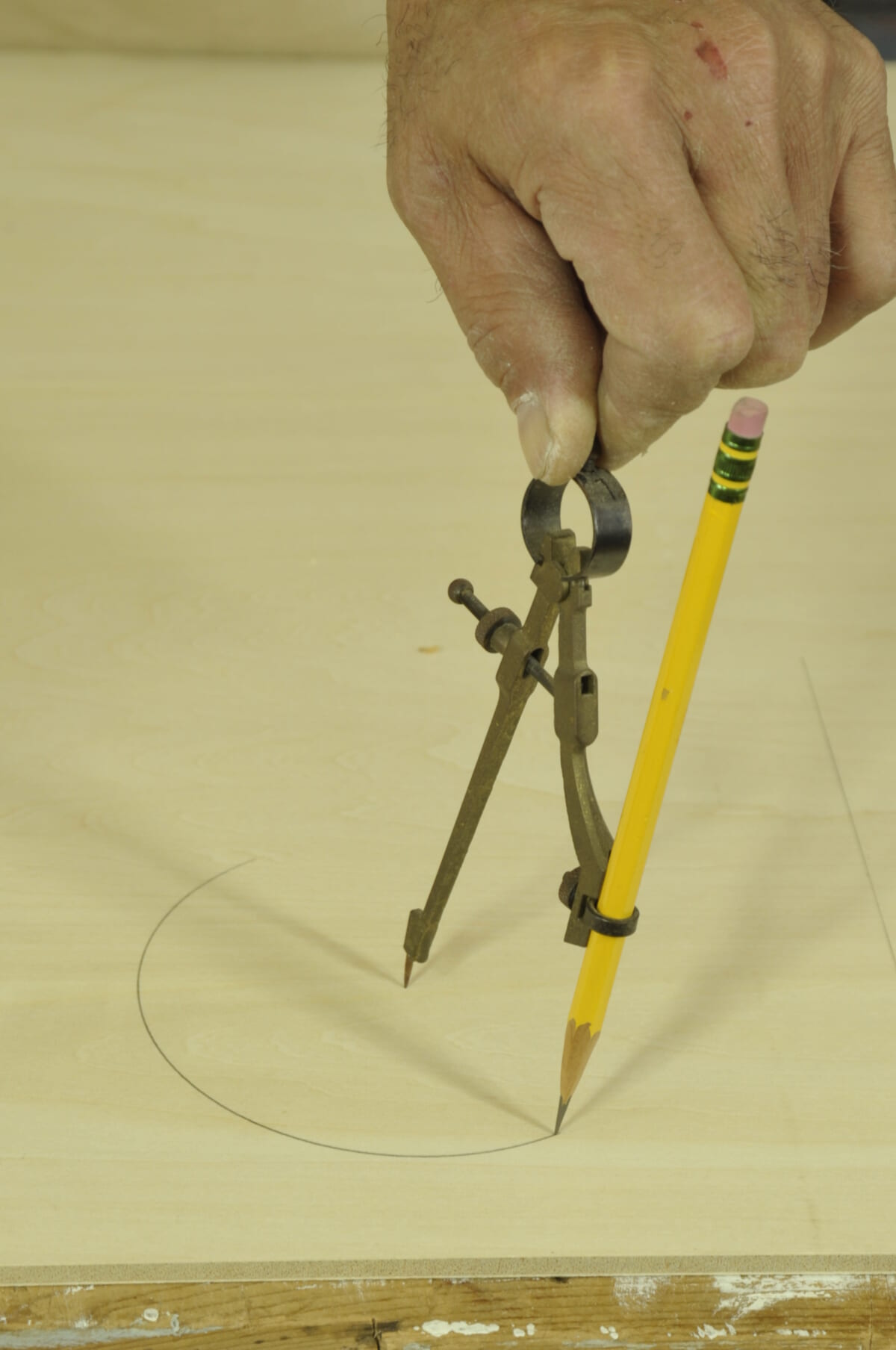

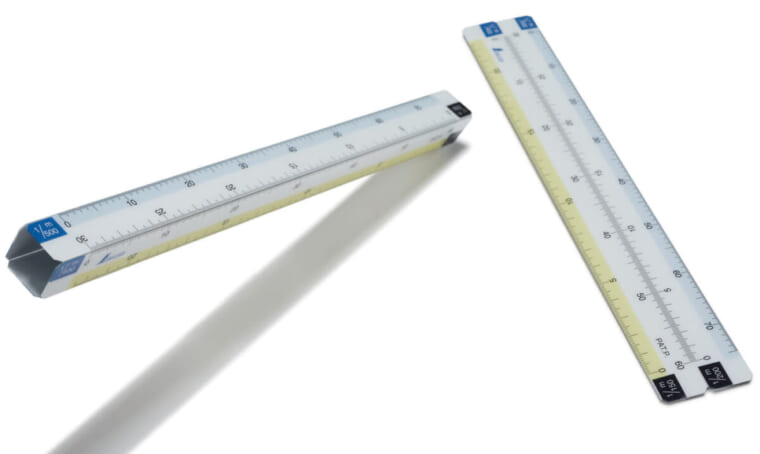

【その4】使わないときは薄さ1mm以下! プロ必携の縮尺スケール

定規

シンワ測定

折りたたみ縮尺スケール 8面 15cm

880円

不動産・設計業界で使われる三角柱型の縮尺スケールが、0.9mmの薄い折りたたみ式に。ノートや手帳に挟んで携帯できる。「筆箱でかさばる“三スケ”がこんなに薄くなるとは! 印字が消えにくい仕様も◎」(きだてさん)

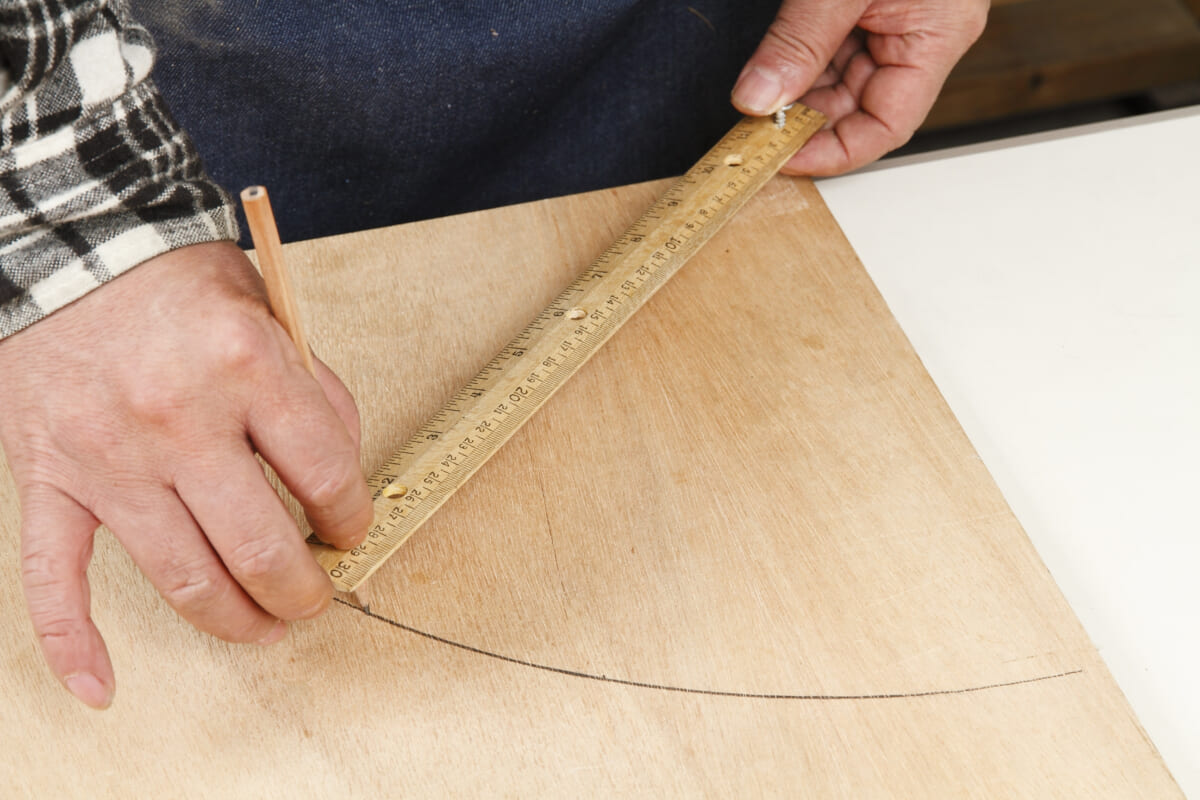

【その5】極太芯を5本続けて使える大容量ペンシル

ノック式鉛筆

たくみ

ノック式鉛筆5連発

869円

一度に芯が5本入り、充填の手間なく使える建築用マーキングペンシル。落下を防ぐセーフティコードも付属する。「2mm径の芯5本をスムーズに出せる機構はかなりレア。キャップに簡易鉛筆削りが付いているのも便利です」(きだてさん)

●本記事に掲載している商品の価格は2021年11月16日時点のものです。店舗や時期によって変わる可能性があります