引っ越し前は荷造りや手続きに追われてしまい、新居の環境整備は後回しになりがちです。「荷物を入れる前に掃除をしておきたかった……」と後悔しないよう、入居時にやっておくべき掃除を、事前に確認しておきましょう。

ハウスクリーニング専門店を経営し“お掃除アドバイザー”としても活動している樽川めぐみさんに、住み始めてからの掃除や片づけがラクになる「新居のお掃除チェックリスト」と、事前に揃えておきたい掃除グッズや掃除方法について、詳しく解説していただきます。

今後のための傷・汚れ対策も!

引っ越し前に掃除をする理由

賃貸物件や中古の売買物件の場合、前の入居者が退去してから入居日までの間に、ハウスクリーニング会社が清掃に入ることがほとんど。管理会社から新居の鍵を受け取るまでには、清掃がすべて完了して、きれいな状態で入居できます。

とはいえ、引っ越し前に一度は自分の目で部屋をチェックして、今後汚れや傷がつきにくくなる対策をしておくと、安心して入居できるそう。

「引っ越し後に掃除をしようとすると、荷物の整理に時間を取られますし、大型家具の搬入後は細かい場所のお掃除もしづらくなってしまいます。荷物を運び入れる前からしっかりお掃除や傷・汚れ対策をしておけば、新生活が始まってからのお掃除がラクに。きれいな状態を長く保つことができますよ。

そもそも新築物件でなければ、それまでは知らない人が生活していた部屋ですよね。気になるところを自分の手であらためてお掃除しておくことで、安心して新生活を迎えられるはずです」(お掃除アドバイザー・樽川めぐみさん、以下同)

【準備編】

新居の掃除アイテムをチェック

掃除を始める前に、まずは掃除用具を準備しておきましょう。新居の掃除に使いたいアイテムを、樽川さんにリストアップしていただきました。

入居前掃除のアイテムリスト

□ マイクロファイバークロス

□ マルチクリーナー

□ 除菌スプレー

□ 排水溝の水切りネット

□ 浴室用防カビくん煙剤

□ レンジフード・フィルターカバー

□ エアコン用防虫キャップ

□ 傷防止フェルトシートまたは椅子脚カバー

「なかでも、マイクロファイバークロスとマルチクリーナーは必需品です。ほぼすべての部屋で使えるので、あまり荷物を増やしたくない入居前の掃除にピッタリ。この2点さえあれば、新居の掃除は何とかなるほど。部屋全体の消毒用に、除菌スプレーもあると安心ですね」

・マイクロファイバークロス

極細の化学繊維で織られたマイクロファイバークロスは、普通の綿素材の雑巾よりもホコリや汚れを吸着しやすく、水拭きだけでも汚れをしっかり拭き取ることができるため、お掃除のときには絶対に持っておきたいアイテム。

「清掃のプロにとっても、マイクロファイバークロスは必需品です」と樽川さん。最近は100円ショップでも入手できますが、おすすめは厚手のクロスだそう。

「マイクロファイバークロスは、表と裏で毛の長さが変わるので、掃除する場所によって使い分けができるんです。毛の長い方は、壁や床などの溝に繊維が入り込んで汚れをしっかりキャッチしてくれますし、反対に毛が短い方は、机の上などをさっと拭きたいときに向いています。厚手で上質なクロスだと毛の長さも密度も全然違うので、汚れ落ちを重視するなら厚手のものを選んでください」

・マルチクリーナー

汚れが気になる部位に吹き付けて落とす洗浄液。家中のさまざまな場所で使える万能クリーナーなら、入居前の掃除ではもちろん、日常の掃除にも大活躍。今回はおすすめのクリーナーを2種類紹介していただきました。

レック「水の【激落ちくん】」(400ml)

「アルカリ電解水100%のクリーナーです。水由来ながら洗浄力が高く、冷蔵庫の中や食卓の上、キッチン周りなど、洗剤を使いたくない場所にも安心して使用できます。二度拭き不要なのも魅力です」

東邦「ウタマロクリーナー」(400ml)

「より強い汚れを落としたいときは、こちらがおすすめです。自然にも肌にも優しい、アミノ酸系の洗浄成分でできています。ペットやお子様のいる家庭でも使いやすいです」

・除菌スプレー

ジョンソン「ファミリーガード除菌スプレー 無香料」(300ml)

「これ1本で家中の除菌が可能です。空間にも使えるので、前の住人の生活臭が残りやすいクローゼットやシューズボックス、トイレ周りの消臭にも有効です。私は普段から食卓の消毒用に、すぐ取り出せる場所に置いて使っています。感染症対策にも使える優れものです」

次は、いよいよ実践編。新居の掃除ポイントについて、チェックリスト方式で紹介します。

【実践編】

入居前の掃除チェックリスト8項目

□ 1.事前に部屋の換気をする

□ 2.コンタクトポイントを除菌する

□ 3.汚れを見つけたら拭き掃除をする

□ 4.排水溝のゴミ受けにネットをかける

□ 5.浴室のカビ対策をする

□ 6.レンジフード・フィルターにカバーを貼る

□ 7.害虫の侵入対策をする

□ 8.搬入前の家具に傷防止加工をする

1.事前に部屋の換気をする

「基本的なことですが、掃除を始める前に必ず家中の換気をしてください。入居前の部屋は、清掃時以外はほとんど換気をしていないため、前の入居者の生活臭が残っていることがあります。すべての窓やドアを開けて風が通り抜ける道を作り、古い空気を入れ替えましょう」

2.コンタクトポイントを除菌する

「とくに賃貸物件の場合、事前に清掃されていても、どんな人が触ったかわからないものをそのまま使うのはちょっと勇気が要りますよね。ドアノブや窓サッシの鍵など、いろいろな人が触る“コンタクトポイント”や、トイレの便座やウォシュレットのノズルなどは、入室したときに除菌しておくと安心です。

スプレータイプのアルコール除菌剤なら、吹きかけるだけで消毒ができます。すぐに乾くのでスプレーするだけでも良いですし、マイクロファイバークロスを使ってしっかり拭き上げるのも良いと思います」

3.汚れを見つけたら拭き掃除をする

「新築の物件でも、細かいホコリや汚れがついていることがあります。家具を搬入する前に部屋全体をチェックして、壁や床、窓などに汚れを見つけたら、水に濡らしたマイクロファイバークロスで拭き取ります。しつこい汚れのときはマルチクリーナーも併用してください。床のホコリは、ワイパーなどを使って取るのも良いと思います」

また、ワックスがけも検討を。

「床の拭き掃除のついでに、フローリングのワックスがけをしたいという人もいるでしょう。自信がある人はチャレンジしてみてください。ただしワックスがけは慣れていないとムラになりやすく、きれいに仕上げるのがけっこう難しいんです。一度ムラができてしまうと、ワックスを剥がすのは家庭ではかなり難しい作業になります。自信がない場合は、プロへの依頼を検討してみてください」

4.排水溝のゴミ受けにネットをかける

「キッチンや浴室など、排水溝の受け皿には、専用の水切りネットをつけておくと掃除がしやすくなります。入居前に、忘れないうちに設置しておきましょう。網目の細かいストッキングタイプよりも、網目が粗く水切れの良いネットタイプかメッシュタイプの方がゴミが詰まりにくいです。

また、排水溝のゴミ受けは、抗菌効果の高い銅製のものにすると、カビやぬめりが発生しにくくなります。入居のタイミングで交換しておくことをおすすめします」

5.浴室のカビ対策をする

「カビが発生しやすい浴室には、くん煙式の防カビ剤を焚いておきましょう。除菌成分を含んだ煙が浴室の隅々に行き渡ることで、カビの原因となる菌を除菌します。新築時や、ハウスクリーニング会社がクリーニングをした後がチャンスです。浴室に何も置いていない入居前に、一度使っておくと良いでしょう。定期的な使用で効果が長く続きます。」

6.レンジフード・フィルターにカバーを貼る

「レンジフードの本体やフィルターは油汚れがつきやすく、高い場所にあるのでお手入れも億劫です。不織布のカバーやフィルターを取り付けると、汚れてきたら交換するだけで済むので、お掃除の手間が省けます。

カバーやフィルターは、100円ショップで購入できます。おすすめは、磁石で取り付けるタイプのものです。シールタイプや、面ファスナーのテープ部分を本体に貼り付けて使うタイプもありますが、剥がすときに本体の塗装も一緒に剥がれてしまうことがあるので注意が必要です」

7.害虫の侵入対策をする

「害虫対策は、とにかく新たな侵入を防ぐことが勝負です。害虫は、温かく水気の多い場所から侵入します。とくに、外にあるエアコンのダクトから侵入することが多いので、ホースの先には防虫キャップを取り付けておきましょう。こちらも100円ショップで購入可能です。同じく水気の多いキッチンのシンク下は、排水管を伝ってくる害虫を防ぐために、排水管の取付穴の隙間を粘土状のパテで埋めておくことも有効です。

室内用のくん煙式殺虫剤は、すでに室内に発生している場合に効果があるものなので、必須ではありません。死骸など、害虫が侵入した形跡があった場合は焚いておくと良いでしょう」

8. 搬入前の家具に傷防止対策をする

「新居が賃貸物件の場合、気になるのが原状回復問題です。入居者が付けてしまった傷は、入居者が修繕費を負担する必要があるため、次に引っ越しをするときの退去費用に関わります。傷をつけないよう、事前に対策しておくことが大切です。

退去後のクリーニング現場では、テーブルやイスを引きずった跡をよく見かけます。フローリングを傷つけてしまわないよう、家具を搬入する前にフェルトシートや椅子脚カバーを付けておきましょう。キャスター付きのイスの場合は、下にマットを敷くことで傷がつくのを防ぎます」

入居後もきれいな部屋を保つコツ

掃除後、荷物の運び入れも完了し、いよいよ新生活がスタート! ところが、たとえ入居前に丁寧に掃除をしても、日々の生活のなかでどうしても汚れは出てきてしまいます。

「生きていればゴミや汚れは出るので、生活は掃除や片づけの連続。もはや永遠の課題ですね」と話す樽川さん。では、きれいなお部屋を保つためには、どうすれば良いのでしょうか?

「何よりも、“汚れを溜め込まない”ことが大切です。そのためには、掃除を簡単に、効率よくできる仕組みを作っておくことが重要になります。例えば、床に物を直置きにしないこと。これだけでもかなり変わってきます。使ったら元の状態に戻すことを心掛けて、常に床面が見える状態にしておくと、日々の掃除機がけや、モップがけがはかどります。

掃除を習慣化するために、手が届きやすい場所に掃除用具を置いておくのも良いでしょう。汚れを見つけたときにさっと取り出せると、気づいたらホコリだらけになっていた……なんてことも少なくなるはず。最近主流になりつつある自立式のコードレス掃除機は、省スペースで持ち運びもしやすく、素早く使えるのでとても便利です。他にも機能的な掃除用品はたくさん出てきているので、掃除がラクになるアイテムを積極的に取り入れて、どんどん効率化していきましょう」

また、掃除に対する苦手意識をなくすために、“テンションが上がる掃除アイテム“を導入することもおすすめだそう。

「お掃除が苦手なことにコンプレックスがあったり、ズボラな自分を恥ずかしく思ったり、お掃除に対してネガティブに考えてしまう方も多いはず。そういう方にこそ、使っていて気分が上がる、お気に入りのお掃除アイテムを見つけてほしいです。好きなキャラクターのお掃除グッズを買ってみたり、インテリアに合うおしゃれな掃除家電を選んでみたり、ロボット掃除機を導入して名前をつけてみたり……どんな形でもいいので、少しでも楽しみを見出すことができれば、前向きな気持ちで取り組めると思います。

また、時にはプロにおまかせするのも良いと思います。部屋が汚いからと萎縮してしまう方もいますが、そのために私たちハウスクリーニング会社があるので、気軽に相談してください」

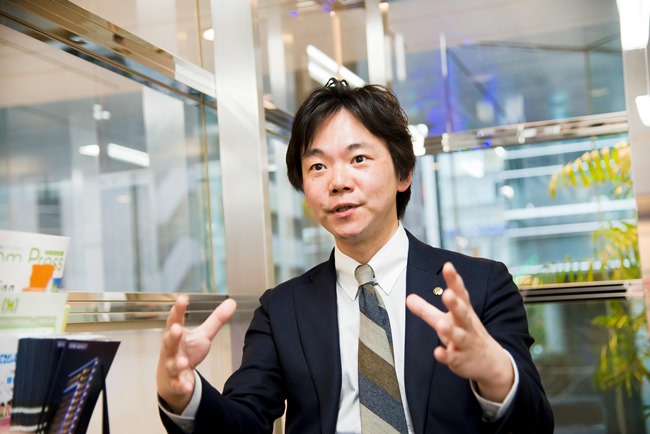

Profile

お掃除アドバイザー / 樽川めぐみ株式会社横浜GLITTER代表取締役。神奈川県のハウスクリーニング専門店「キラッとハウス」と、セミナー事業「Japan Cleanig School」を運営する、清掃業界の女性リーダー。プロの清掃作業から着想を得た、一般家庭でも楽に手早く掃除が終わる「ラクおわ」掃除を提唱。TVや雑誌などにも出演する。2022年に自叙伝『家なしお掃除起業で人生逆転した主婦の話:金コネ学歴なしでもドンとこい!』(ともにKindle ダイレクト・パブリッシング)を出版。

Instagram

Blog