35年前、『オールナイトフジ』という土曜日深夜OAの生放送番組があった。ある夏の夜、この番組で稲川淳二さんが『生き人形』というものすごく怖い怪談を披露したことがある。生放送で見る稲川さんの怪談は、真夜中過ぎという放送時間もあって、それまでの人生で経験したことがないほど怖かった。

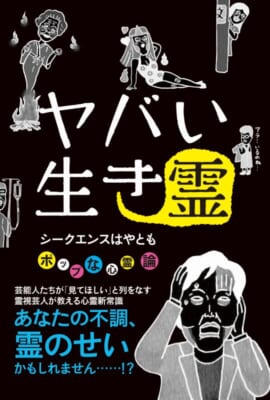

ポップな心霊論

以来、稲川さんプロデュース兼語りの2時間枠の怪談特番がさかんに放送されるようになり、怪談ライブの映像もよく見た。ドラマ仕立てで怪談を映像化したものもあったが、一番怖かったのはやはり稲川さん自身が語るパターンだ。聞き手の脳内に恐怖を増幅させていくような独特の語り口は、他の人に真似はできない。

そして今、稲川さんとは違う種類のインパクトを感じさせる語り手が現れた。心霊現象や霊能力についてポップな感覚で語るシークエンスはやともさんだ。この原稿では、吉本興業所属の“霊がよく見える”ピンの芸人さんであり、最近テレビでもよく見るようになったはやともさんの著書『ヤバい生き霊』(シークエンスはやとも・著/光文社・刊)を紹介したい。

殺されたはずの人が部屋にいた

つかみとなる“はじめに”で、いきなり衝撃体験が炸裂する。

実は、僕にはちょっと特殊な能力があるんです。それは、霊が見えてしまうこと。小学3年生のとき、たまたま殺人事件を目撃してしまったんですが、気付いたら、殺されたはずの人が僕の部屋にいて。そのとき初めて、自分に霊感があることを自覚しました。

『ヤバい生き霊』より引用

スゴイことをしれっと言ってくれる。“たまたま”殺人事件を目撃したって、それは小学校3年生にとって一生のトラウマとなるはずだ。しかも、殺されたはずの人が部屋にいる……。こんなに壮絶な体験を淡々と語ることができるのだから、はやともさんは選ばれし人なのだろう。ちなみにこの時は、やはり霊能力があるお父さんに徐霊してもらったという。

生き霊チェック

幽霊だけではなく、生きている人の霊体や生き霊も見えるはやともさんによれば、霊体というのはその人が宿しているエネルギーのようなもの、そして生き霊は誰かに対する思いが強すぎると飛ばしてしまう念のようなものであるという。はやともさんは、人についている生き霊や霊体の様子を霊視する「生き霊チェック」をきっかけにテレビで活躍するようになった。ただ、感じ取ることができるものはそれだけではない。人の本当の感情もわかってしまうのだ。

正直、人の本心がわかってしまうのって、そんなにいいことじゃありません。友達だと思っていた相手が、実は自分を嫌っていると知ってしまったり、信頼していた人から、裏切られていることに気づいてしまったり…。嫌な思いをしたこともたくさんあります。

『ヤバい生き霊』より引用

いいことなんてひとつもないように聞こえる。でも、そこはお笑い芸人さん。見えちゃうものは仕方ないとすべてを受け容れ、持って生まれた特殊能力を誰かの役に立てようと思い立った。はやとも流ポップ心霊論は、ここから形になっていった。

“見える”人

章立てを見てみよう。

PART1 霊が見えるって案外、楽しい!

PART2 幽霊よりも、生き霊が怖い!

PART3 たまにマジで怖いこともある!

PART4 霊能力をポップに使いこなす!

吉本興業に入ったころは、劇場で視界に入る人全員に挨拶して回っていたはやともさん。ところがしばらくすると、社員さんたちから距離を置かれるようになってしまった。なぜか。はやともさんにしか見えない人たちが混じっていたからだ。

僕にはたしかにそこに“いる”人が見えていたんですけどね(笑)。けっこうな割合で相手は死んでいる人だったみたいです。事情を説明したら「じゃあもう、誰にも挨拶しなくていいよ…」と、ちょっと怖がらせてしまいました。

『ヤバい生き霊』より引用

これじゃ日常生活にも支障をきたすだろう。しかし今はスイッチを切り替えられるようになり、霊体が見えっぱなしという状態ではないという。

百物語的な読み方

どの話も見開きのスペースに収められているので、ぽんぽん読める。ポップな内容はこの“ぽんぽん”なペースが特によい。そして、たまにちりばめられる本当に怖い話は、このボリュームで語られるとさらに怖さが増す。

はやともさんのお父さんが霊能力に目覚めたばかりのころの話。坂の上にある友達の家によく行っていたのだが、その坂道の左右がお墓で囲まれていた。自転車をこいで坂を上り切ったところで女性の幽霊が後ろに乗ってきて、ものすごく怖い思いをしたという。

それから何年か経って、偶然その坂の近くを通りかかった親父。あの日のできごとを思い出して、「もう二度とあんな怖い思いはしたくないな」とつぶやくと…。「まだいるよ」と後ろから女の声が聞こえたそうです。

『ヤバい生き霊』より引用

百物語的な感覚で読み進めていくのがいいかもしれない。ポップな心霊論とすごく怖い実体験のバランスが良く、各パートの終わりには芸能人のオーラカルテ的なイラストもちりばめられていて、メリハリの利いたエンターテインメントとして楽しめる。

でも、はやともさん。テレビじゃ言えないことや本で書けないこと、まだまだありますよね。

【書籍紹介】

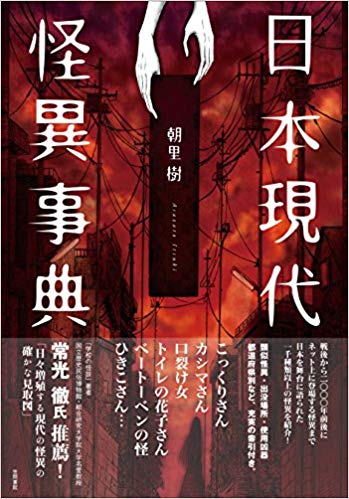

ヤバい生き霊

著者:シークエンスはやとも

発行:光文社

「幽霊や生き霊が見える」という特殊な能力が話題を呼んでいる、吉本興業所属のピン芸人・シークエンスはやともの心霊エッセイ集。『女性自身』連載中の人気連載「ポップな心霊論」から、傑作ショート怪談を93話収録した本書。「幼いころから霊を見すぎて霊が全然怖くない」という著者が、これまでの人生、霊視して見えた芸能人たちの素顔、そして自身の経験から覆す世の“心霊常識”の数々、たま~に本気で怖かった心霊体験まで、“おもしろ怖~く”語りつくす1冊です。