若い女性を中心に「編み物」を始める人が増えています。人気K-POPアイドルが、SNSに編み物をしている写真を投稿したことが火付け役となったのだとか。

そこで今回は編み物に挑戦してみたいと思っている人や過去に一度チャレンジしたけれど続けられなかった人に向けて、編み物の魅力と始め方、そして続けるコツをご紹介します。編み物好きの人に向けたイベント「イトマ!」の運営や編み物を通じた交流の活性化に取り組む、日本ヴォーグ社ニットディビジョンにて、SNS『編み物 by 日本ヴォーグ社』を運営する担当者さんにお話をうかがいました。

100円ショップの毛糸が品薄に!

あらゆる人を虜にする編み物の魅力

日本ヴォーグ社は、1977年から続く編み物雑誌『毛糸だま』や編み物関連の書籍の出版、グループ会社では編み物教室である『ヴォーグ学園』を運営するなど、70年以上前から“編み物文化”を発信し続けている会社です。編み物に魅了される人が増えた背景にはどのような要因があるのでしょうか?

「これまでは『母親が編み物をしていた』『●●に教えてもらった』など、家族や友人をきっかけに編み物を始める人が多かったのですが、SNSが発展したことで身近に編み物をしている人がいなくても目にする機会が増え、『私にもできるかも』『やってみたい!』と気軽に挑戦する人が増えたと考えています」(『編み物 by 日本ヴォーグ社』担当者さん、以下同)

担当者さんによると、なかでも10〜20代の編み物好きが増えているそうです。

「若い層に広がっている要因としては、人気アイドルがSNSに編み物をしている様子を投稿したことだと考えられています。学校の休み時間に編み物をする学生さんもいるそうですよ。ここ数年は本や雑誌だけでなく、SNSやYouTubeでも編み方の動画がたくさん投稿されていますし、100円ショップでも毛糸や編み針を手軽に購入できるようになりました。毛糸と針を購入すれば、220円から始められます。もちろん手芸屋さんでも様々な毛糸が取り扱われるようになり、毛糸の種類も豊富です。このように編み物への入り口が広がったのも、いまの編み物ブームの要因と言えるでしょう」

「編み物=冬」じゃなくてOK!

むしろ夏にはじめる「冬支度」として楽しもう

「思ったより手軽に始められそう!」と編み物に興味をもった人も、「でも、編み物って冬にやるものじゃない?」と思うかもしれません。セーターにマフラー、ニット帽など……たしかに「冬」の衣類や小物のイメージが強い編み物。実際のところはどうなのでしょうか?

「夏用の毛糸があるので、それでサマーニット(夏に着る・使うニット作品)を編むこともできますよ。また、そもそも編み物は今日明日ですぐに完成するものではないので、夏から秋冬用のアイテムを編み始める人も多くいます。もちろんすぐできる小物も多くありますが、1〜2ヶ月かけてコツコツ編んでいくのも編み物の楽しさ。『今年の秋は、こんなセーターを着たいな』と想像しながら、秋支度、冬支度のひとつとしていまからに編み物を始めるのは、ワクワクできる時間です」

「作品によっては、30分ほどで編めるものもあれば、いくつかのパーツをつなげて仕上げる大作も。たとえば『今日はひとつの作品を作り上げたい気分だから、30分でできるものを編もう』『今日はたっぷり時間があるから、納得いくまで編む!』など、その日の気分に合わせて挑戦できるのも編み物の魅力と言えるでしょう。

ひと口に編み物と言っても、コースターとしても使えるモチーフ(四角や円形などの小さな編み地)、帽子やカバンの小物類、編みぐるみ、靴下、セーターを編むなどバリエーションも豊富。難易度の違いはありますが、まずは『こんなのを作ってみたい』というイメージを持つことが大切です」

編み物は「棒針編み」と「かぎ針編み」の2種類

初心者は「かぎ針編み」から始めるのがおすすめ

編み物は、大きく分けると「棒針編み」と「かぎ針編み」の2種類がありますが、「初めて編み物をする人には、かぎ針編みがおすすめ」とのこと。

「かぎ針編みとは、先端がフックになっている“かぎ針”で毛糸を編む方法です。かぎ針にはサイズ(号数)が複数あり、糸の太さに合うかぎ針サイズを選ぶのがポイント。毛糸のラベルに、適合するかぎ針のサイズが書かれているので、それを参考に選びましょう」

<かぎ針編みの始め方>

① 編みたいものを決める

② 編み図に記載されている毛糸を選ぶ

③ ラベルに記載されている太さのかぎ針を選ぶ

④ 編み図の指示にしたがって編む

「初心者は、細い毛糸よりもちょっと太めの毛糸が扱いやすいと言われていて、それらの毛糸の場合、中間の太さのかぎ針が適正号数として記載されています。とはいえ、絶対にこれでなければいけないというルールはありません。編む人によって力加減が変わってくるため、適正号数の表記はあくまで目安としましょう。失敗しても毛糸をほどけば編み直すことができるので、何度かトライして、自分の使いやすい毛糸と針を探してみてくださいね」

かぎ針の基本中の基本「鎖編み」を習得しよう

道具が揃ったら、実際に編んでみましょう。

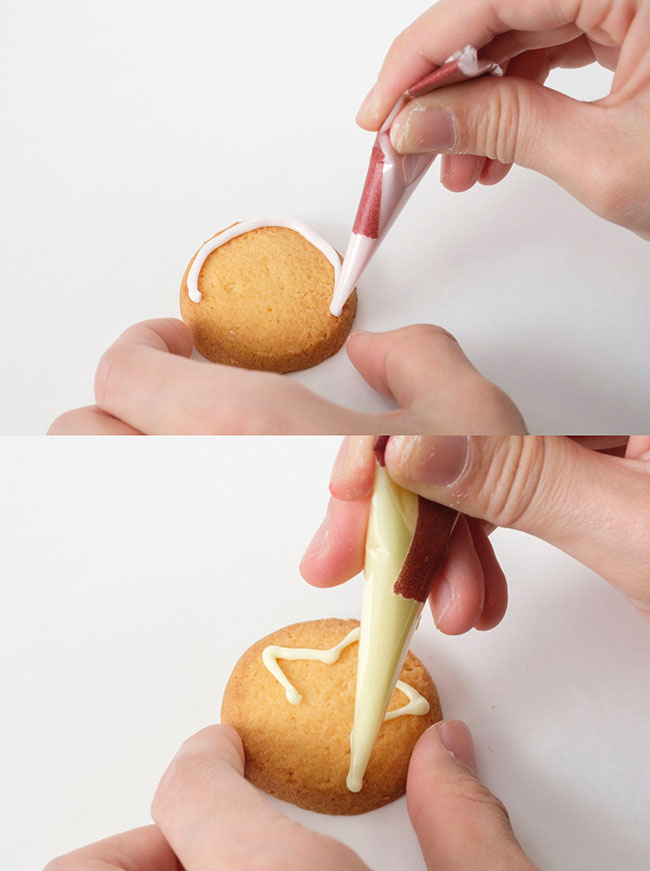

「かぎ針あみの基本は、鎖編み。次の動画を参考に編み始めの土台となる最初の目を作ったら、鎖編みにチャレンジしてみましょう」

【最初の目の作り方】

【鎖編みのやり方】

「鎖編みのコツは針にかかった糸を輪から引き抜くときに、針を下向きにすること。左右の指が異なる動きをするので、慣れるまで指がうまく動かない人もいるかもしれません。動画を見ながら動作をまねて、焦らず進めていけば次第に手が勝手に動くようになりますよ」

鎖編みは、かぎ針編みの基本。なるべく目のサイズが揃うように心がけましょう。毛糸をピンと引っ張りすぎるとキュッと締まったきつい目に、たるんでいるとゆるい目になってしまうので、力加減を調整しながら、編み目を揃えることが大切です。

「編み物は何度も作り直せるので、失敗を恐れないで」と、担当者さん。完璧を求めるあまり最初からお手本通りに作ろうと張り切ってしまう人もいるそうですが、作品がひとつできるとそれだけで達成感を感じられるもの。まずは失敗を恐れずに、チャレンジしてみましょう。

編み図は、編み物の地図。

でも記号を一度に全部覚えなくてもOK!

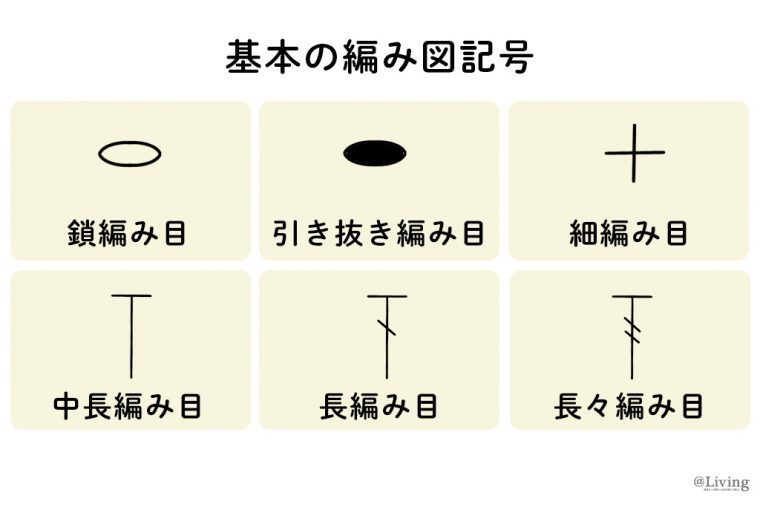

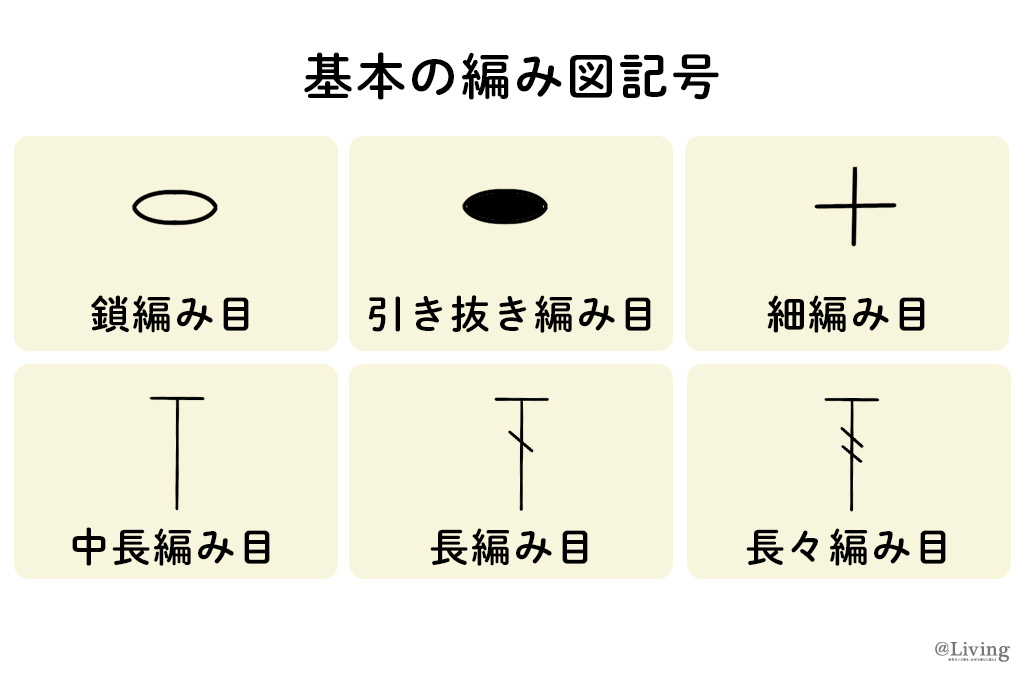

編み図をみると「大変そう」と苦手意識を感じてしまう人も多いかもしれません。しかしよく見てみると、初心者が挑戦するような作品の編み図は、2〜3個ほどの編み目記号をベースに作られています(もちろん、様々な編み方を使う複雑なものもあり)。

「編み目記号は、一度にすべて覚える必要はありません。鎖編みと細編みだけでもコースターやモチーフは作れてしまいます。もしわからない編み目記号を見つけても、その都度、編み方を確認すればOK。まずは、編み図の中に何種類の編み目記号が書かれてあるのか、冷静に確認してから手を動かすようにしましょう。使用頻度の高い3つの編み目記号とその編み方を動画でご紹介します。」

細編み目

しっかり目が詰まった編み目を作れる編み方。

長編み目

ひと目編むだけで、細編みの3倍の高さを編める編み方。使用頻度が高い。

中長編み目

ふっくらとした編み目を作れる編み方。

ビギナーから経験者まで!

習熟度別おすすめ書籍・雑誌6選

日本ヴォーグ社さんでは、入門書から上級者向けの作品を集めた編み本まで、さまざまな編み物の書籍を出版されています。シチュエーション別におすすめの書籍をご紹介いただきました。

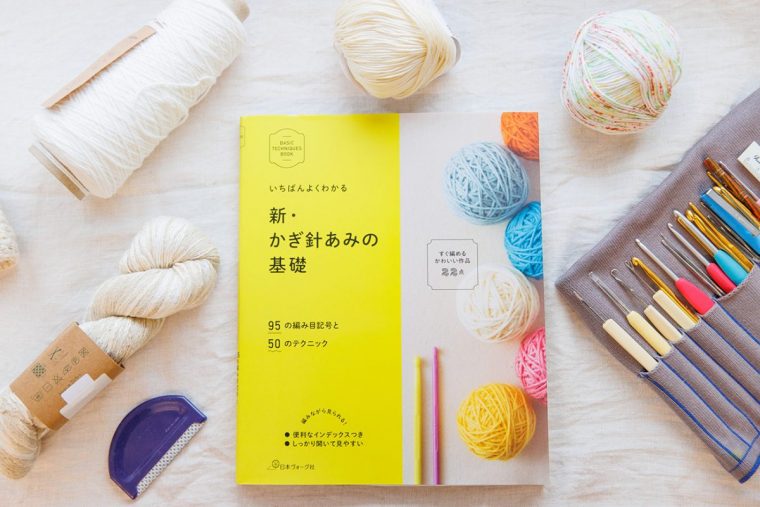

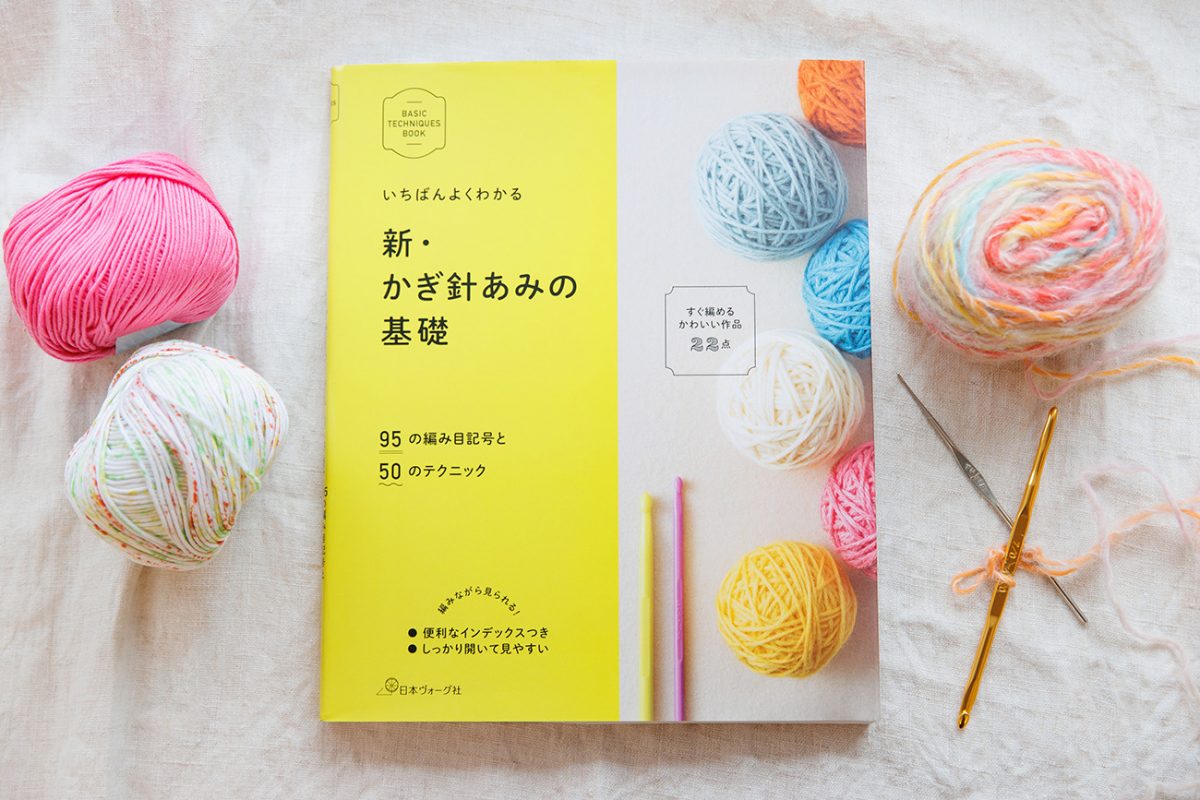

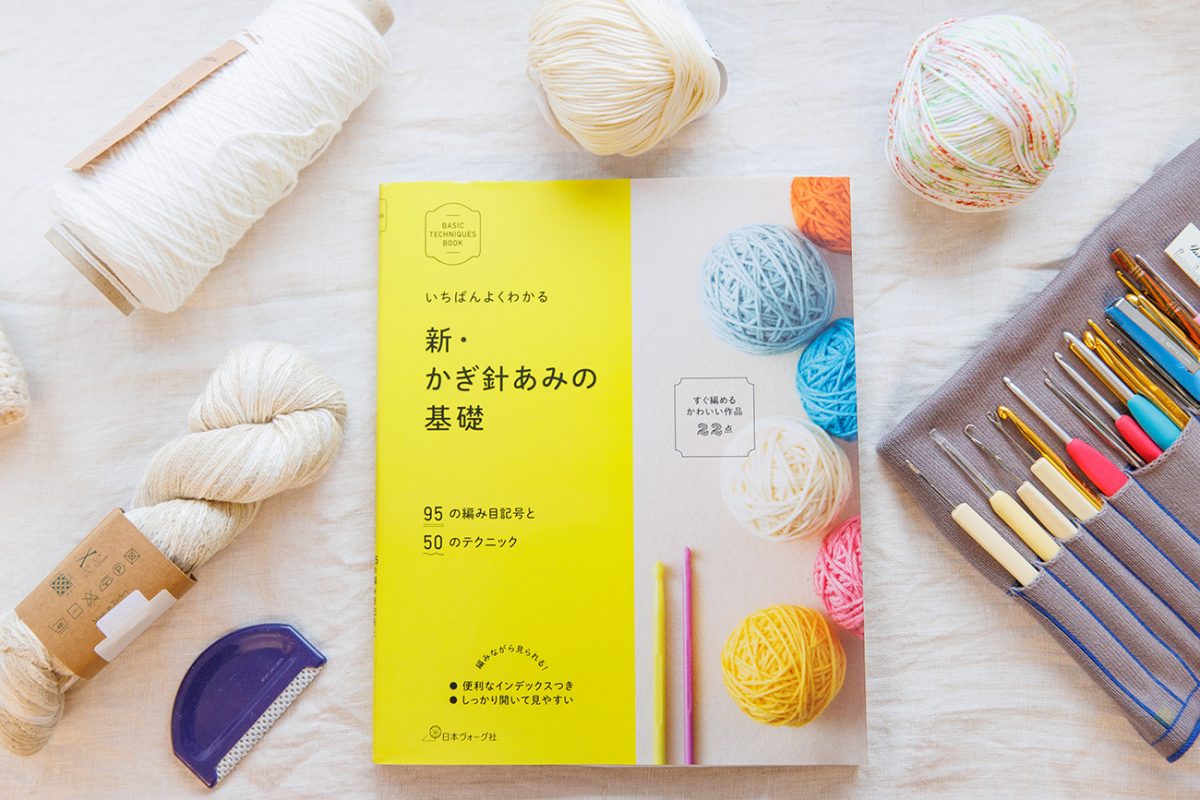

【初めて編み物をする人向け】かぎ針の基本から編み図まで掲載したロングセラー

『いちばんよくわかる 新・かぎ針あみの基礎』(日本ヴォーグ社)

「シリーズで累計200万部以上発行しているロングセラーです。かぎ針編みで使う編み目記号の一覧やそれぞれの編み方、初心者でも作れる作品の編み図などを掲載しています。これ一冊で、コースターのような小物からひざかけ、バッグ、帽子まで編めるようになりますよ」

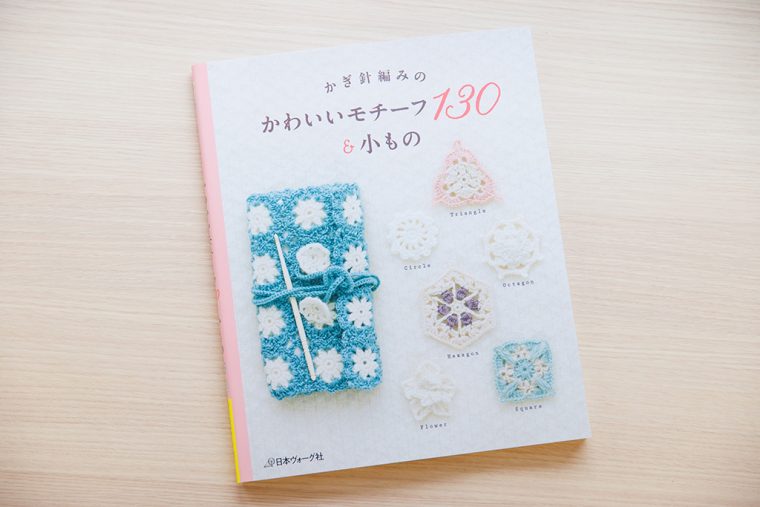

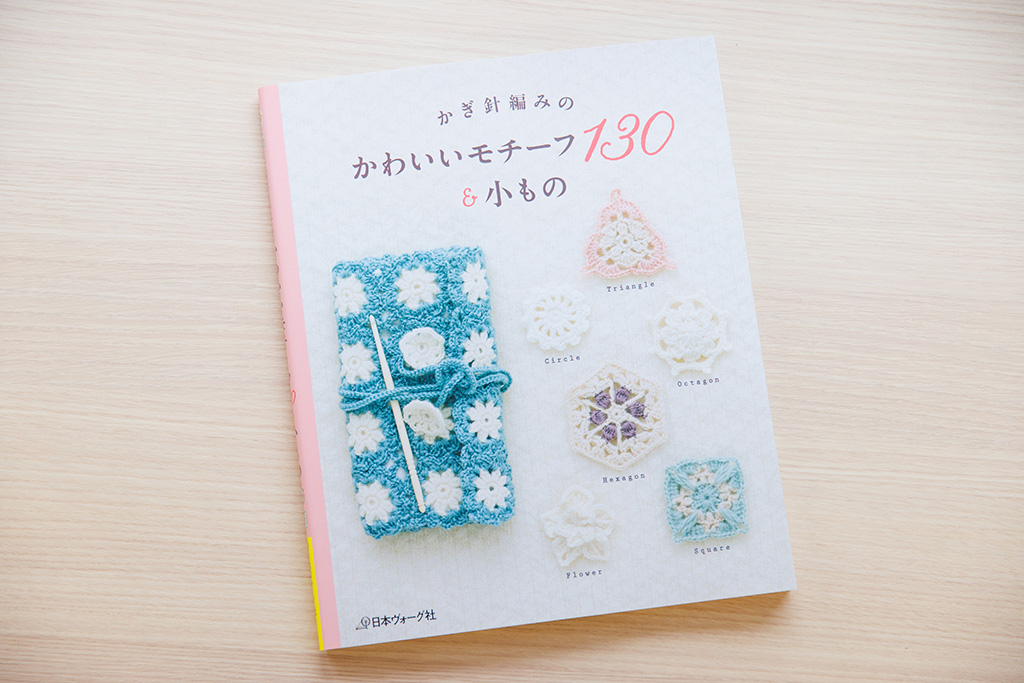

【少し慣れてきた人向け】モチーフを組み合わせてオリジナルの小物作り

『かぎ針編みのかわいいモチーフ130&小もの』(日本ヴォーグ社)

「モチーフは、慣れると数分で1枚編めるようになるので、お昼休みやちょっとした待ち時間といった隙間時間に編むのにピッタリ。1枚だけならコースターとして使えますし、数枚組み合わせればマットやかぎ針ケース、ショールやクッションカバーなど、小物からファッションアイテムまで幅広く展開できるのも楽しいところ。色の組み合わせを変えるだけで個性を出せるので、初心者さんから少しレベルアップし、自分らしさをプラスしたい方にもおすすめです」

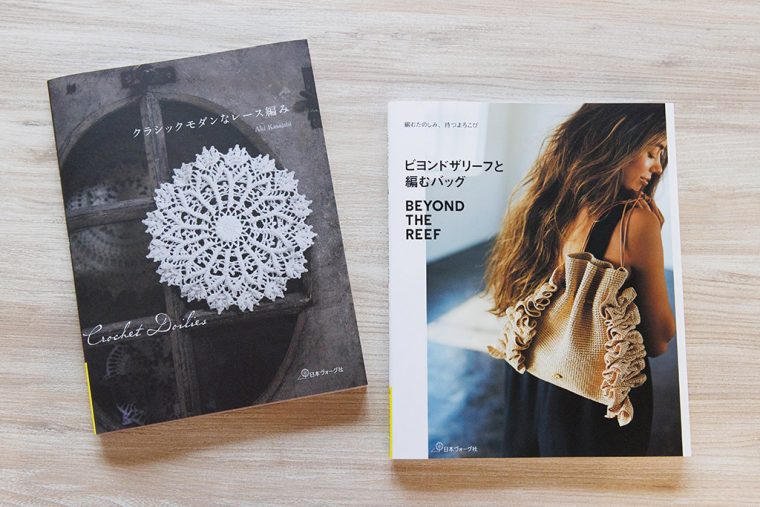

【中級〜上級者さん向け】人気作家さんやデザイナーさんの編み図にチャレンジ

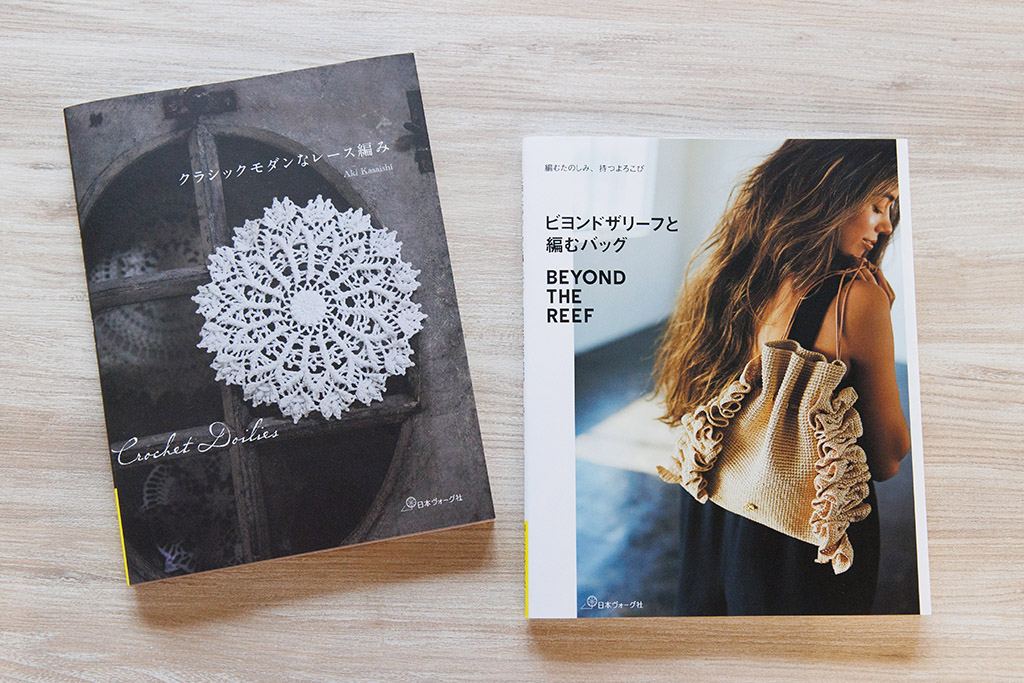

笠石あき『クラシックモダンなレース編み』(日本ヴォーグ社)(左)

ビヨンドザリーフ『編む楽しみ、持つよろこび ビヨンドザリーフと編むバッグ』(日本ヴォーグ社)(右)

「かぎ針編みはクロッシェレースと呼ばれる細い糸と針を使って編むものもあり、細かい作業が好きな方やかぎ針編みの新しい世界に興味のある方にもおすすめ。『クラシックモダンなレース編み』ではそんな繊細なレース編みのレシピを多数ご紹介しています。ワンランクレベルアップしたかぎ針編みを楽しみたい方にもピッタリです。また、さまざまな糸でおしゃれなバッグを作りたい人には編み物バッグブランドとしても人気のビヨンドザリーフの書籍がおすすめ。豊富なデザインと編み図が掲載されているので、凝ったデザインに挑戦してみたい方やお友達へのプレゼントとして編みたい方にも良いでしょう」

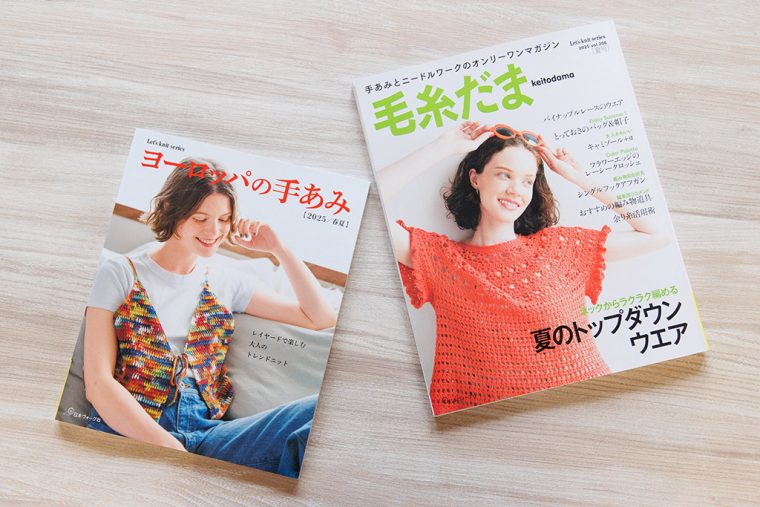

【幅広い世代が楽しめる雑誌】季節ごとの編み物の魅力を深掘り!

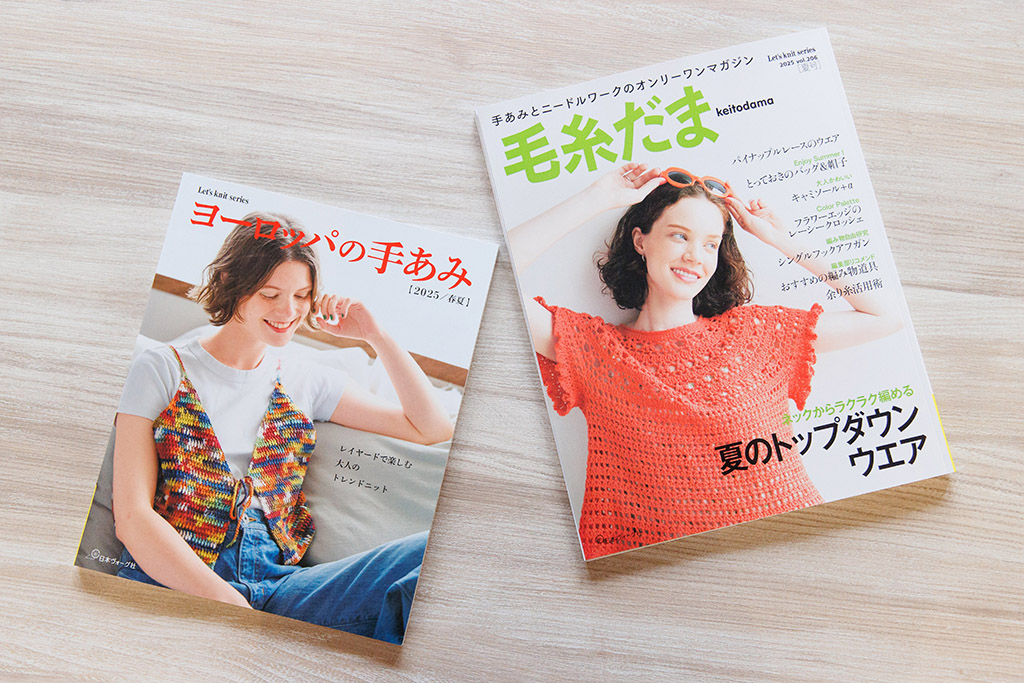

『ヨーロッパの手あみ 2025春夏』(日本ヴォーグ社)(左)

『毛糸だま 2025年夏号 vol.206』(日本ヴォーグ社)(右)

「日本ヴォーグ社では、書籍だけでなく定期刊行誌も発行しています。そのときどきで旬の作品をご紹介しているので、季節に合わせて編み物を楽しみたい方は、これらを参考にチャレンジしてみてくださいね」

編み物は、毛糸と針さえあれば始められますが、数分で楽しめる小さな作品から数ヶ月かかる大作まで、幅広い作品を自分の好みに合わせて作ることができ、その手軽さからは想像できないくらいに大きな可能性を秘めた趣味。最後にこれから編み物を始める人に向けて、メッセージをいただきました。

「『編み物は難しそうだから』と自分の中で敷居を高くせず、どんどんチャレンジしてほしいと思っています。編み物は、針と糸さえあればどこでもでき、いくつになっても続けられる、いわば一生使える趣味。最初のハードルは少し高めですが、そこでくじけることなく自分に合った編み方を見つけていただけるとうれしいです。まずは、手芸屋さんに足を運び、どんな毛糸があるのか眺めるだけでもおすすめですよ。

編み物は、失敗したらほどいて毛糸に戻せるのもいいところ。昔の人は時代や状況に合わせて、編んでは解いてを繰り返し、生活に必要なものを作っていたと思います。編み物は、そもそも生活に根ざしているものなので、見本通りの完璧を目指すより自分らしい作品を作って生活を楽しむことが大切。慣れてきたら自分のオリジナリティをプラスして、編み物を楽しんでくださいね」

Profile

編み物 by 日本ヴォーグ社 / 担当者

日本ヴォーグ社のSNS「編み物 by 日本ヴォーグ社」を運営。“編み物愛”をこじらせた編み物本の編集に関わる人畜無害な編み物の妖精という設定で、SNS等で編み物の魅力を発信している。

X

Instagram

The post 密かにブーム到来!冬だけじゃなく夏も楽しい編み物の魅力と初心者でも挑戦できる基本の編み方 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.

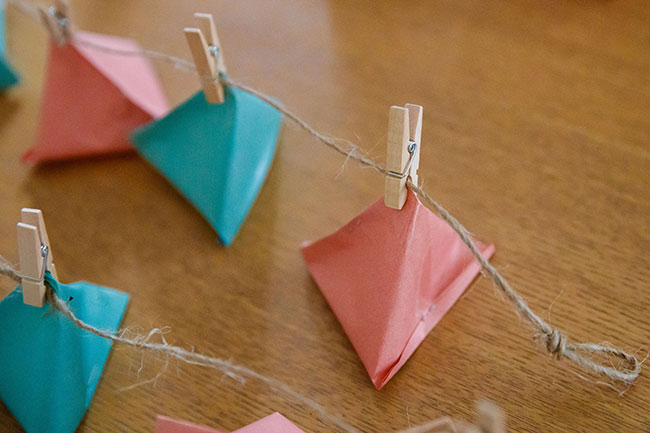

折り紙で作る「アドベントカレンダー」

折り紙で作る「アドベントカレンダー」