年末の大掃除から約半年。カビが発生しやすい梅雨がやってきます。実は梅雨のうちに対策しておくと、年末の大掃除がぐっとラクになるお掃除ポイントがあるって知っていましたか?お掃除アドバイザーの樽川めぐみさんに、梅雨時期に取り入れたい掃除のコツをうかがいました。

湿気が多く気温が高い梅雨は

掃除に適した季節ってほんとう?

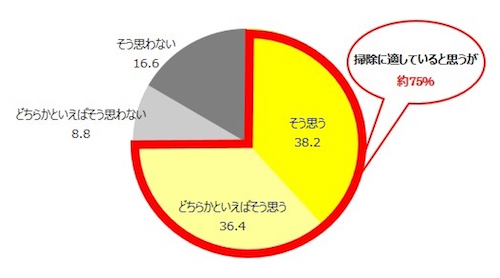

湿気が多く暖かい梅雨時期に掃除をすると、汚れがゆるんで掃除しやすい。そんな話を耳にすることもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

「“梅雨の気候が掃除に与える影響”は、湿気と気温、それぞれわけて考えたほうがよいでしょう。まず湿気ですが、梅雨どきは雨により空気中の水分量が増えます。しかしこの湿気は、汚れがゆるみ、掃除がラクになるというほどではありません。むしろ、カビが発生しやすくなるというデメリットのほうが大きいです。梅雨の時期に汚れが溜まりやすい場所は主に、次の2つに分けられます」(お掃除アドバイザー ・樽川めぐみさん、以下同)

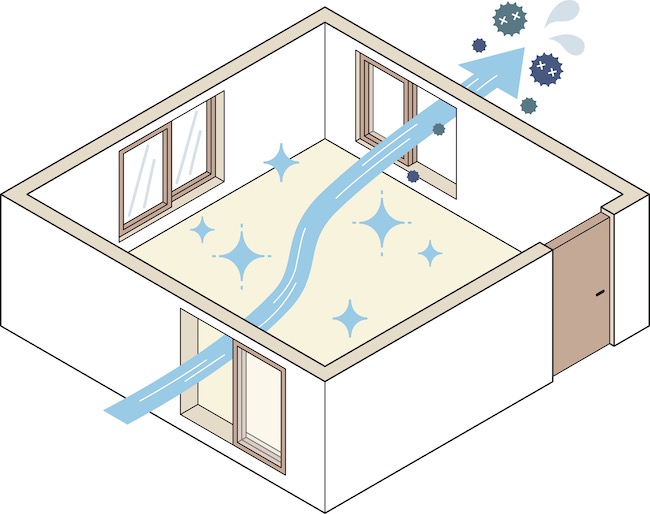

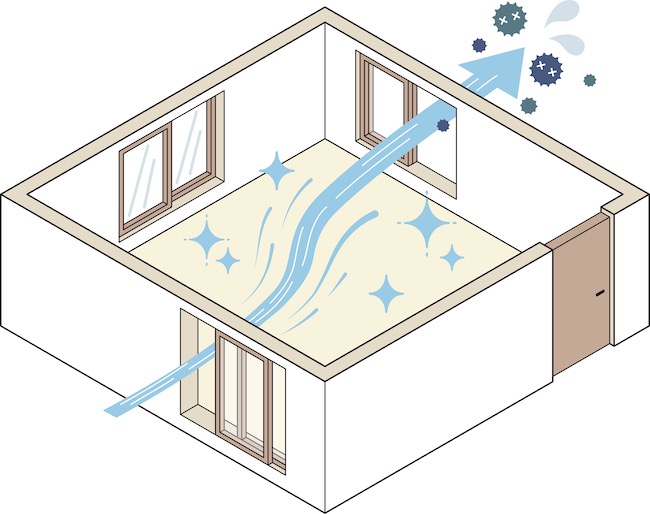

1.風の流れるところ湿気が加わることで、風の通り道にカビが発生しやすくなります。

2.水の流れ道

お風呂や排水溝など、もともとカビが発生しやすい場所が、さらにカビやすくなります。

その一方で、気温の暖かさには掃除をするうえでのメリットがあるそうです。

「寒い時期は、心理的に窓を開けにくいですし、水も冷たいので手がかじかみやすく扱いにくいですよね。暖かい時期はこれらの障壁がなくなるので、大抵の人にとっては掃除がしやすくなります。また、こびりついた油汚れも気温が高いほうがゆるみやすいので、汚れが取り除きやすいというメリットがあります」

梅雨は“風と水の通り道”と

“空気が滞る場所”を制すべし!

体感的に掃除がしやすく、気温で汚れがゆるみやすくなるとはいえ、この季節だからこそ気をつけるべき対象「カビ」がいることがわかったところで、梅雨にこそ行うべき掃除について教えてもらいましょう。

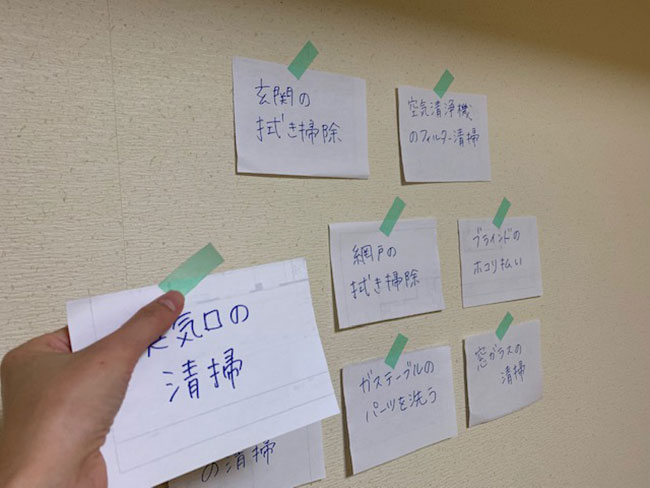

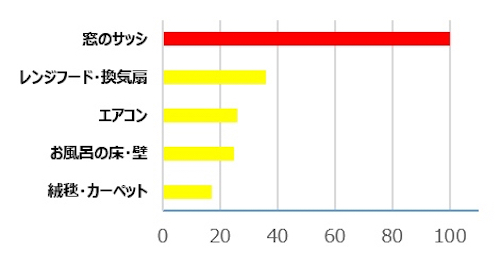

「梅雨は、カビが発生しやすい“風と水の通り道”と“空気が滞る場所”を意識的に掃除することが大切。“風の通り道”とは、窓、レンジフード、通気口など。“水の通り道”は、お風呂や排水溝などの水まわりを指します。そして“空気が滞る場所”とは、食器棚やクローゼット、下駄箱といった普段閉め切っている場所。ジメジメした空気が滞留するため、カビが発生しやすくなるのです。しっかり換気と掃除をしましょう。

さらに、梅雨が明けると使用頻度が上がるエアコンも、このタイミングでお掃除しておくのがおすすめ。カビやホコリを取り除いておけば、稼働シーズンに快適に使えますよ」

【梅雨に掃除しておいたほうがいい場所】

・「風の通り道」→窓、レンジフード、通気口など

・「水の通り道」→風呂、排水溝など

・「空気が滞留しやすい場所」→下駄箱、クローゼット、食器棚

・これからの季節に必須のエアコン

掃除のプロがイチオシの道具を揃えていざ実践!

それでは、梅雨に掃除しておくべき箇所のお掃除方法をご紹介します。まずはじめに、おすすめの道具と防カビ対策をお聞きしました。

掃除のプロおすすめの道具

「梅雨の掃除に用意したい道具は、全部で4タイプにわけられます。洗剤、ブラシなどの汚れを取り除くためのツール、その他の掃除ツール、そして、お掃除後のカビの発生を押さえるカビ防止剤です。カビ防止剤を使うことで、きれいな状態をキープできます」

【洗剤】

・重曹石鹸スプレー

・カビ取り剤

・アルコールスプレー

【汚れを取り除くツール】

・サッシブラシ

・スポンジ

・ミニブラシ

・水が出るブラシ

・エアコンすきま用ブラシ

・網戸掃除用手袋

・マイクロファイバークロス

・乾拭き用の雑巾

【その他のお掃除ツール】

・手袋

・シャンパー兼スクイージー

【カビ防止剤】

・置き型湿気取り

・掛ける湿気取り

・シート湿気取り

・お風呂用燻煙剤

梅雨に掃除すべき場所1……空気の通り道

「空気の通り道」のお掃除方法からご紹介します。今回掃除するのは、窓、レンジフード、通気口の3箇所です。

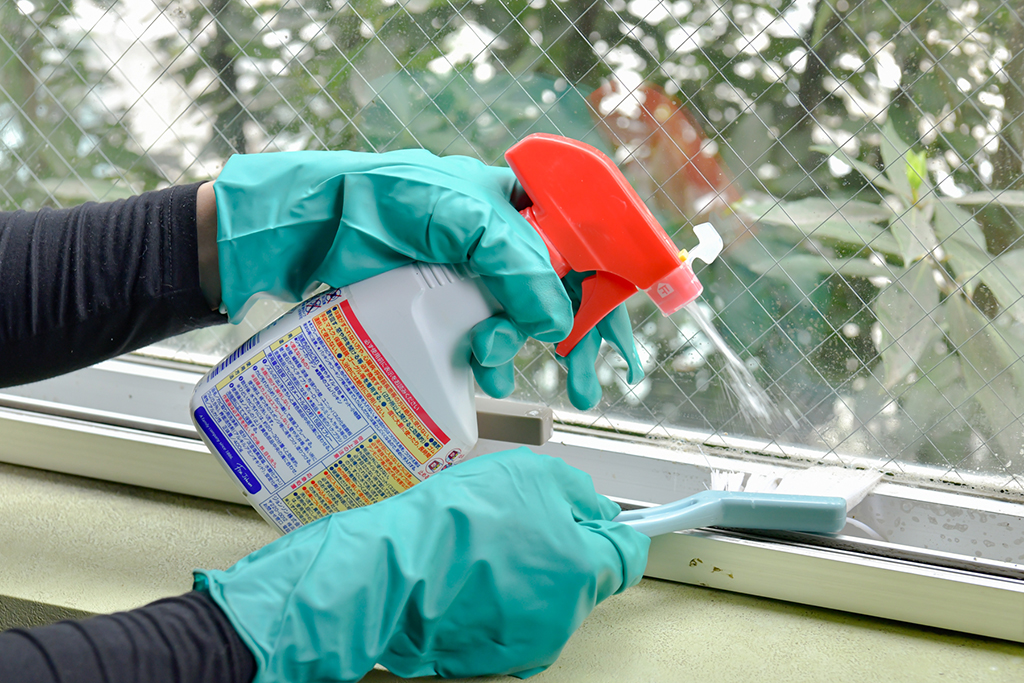

【窓】カビ取り剤をかけたら時間を置くのがコツ

「窓掃除は、コツさえつかめば意外と簡単。窓ガラスの汚れは水拭きで落ちやすく、サッシのカビもカビ取り剤で簡単に取ることができるからです。ポイントは、洗剤を吹きかけたら10分ほど置いてカビにしっかり馴染ませること。網戸は、オモテ面とウラ面の両方からホコリを挟むようにして拭くと、効率よく汚れを落とせます」

【使用する道具】

<窓とサッシの掃除>

・カビ取り剤

・サッシブラシ

・シャンパー兼スクイージー

・ブラシ付ペットボトル

・乾拭き用の雑巾<網掃除>

・網戸掃除用手袋

【掃除方法】

1.サッシブラシにカビ取り剤を軽く吹きかけ、サッシ全体に塗る。

「サッシブラシは毛足が長く、カビ取り剤を効率よく塗布できます。ブラシの片側に軽くスプレーし、全体に液を馴染ませてから使えば、サッシ全体にムラなく塗れます。サッシに直接吹きかけると液が飛び散ったり、量が多すぎたりしてしまうので逆効果。量は、カビの表面にかかる程度で十分です。カビ取り剤をカビに馴染ませるために時間をおくので、サッシはこのまま放置し、2に進んでください」

2.水を入れたバケツに、シャンパーを入れ水を含ませる。シャンパーを窓ガラスの端から順番に上から下へ滑らせて汚れを取る。

「窓ガラスは水さえあれば、汚れが落ちるのでとっても簡単。落ちにくい汚れには、水を吹きかけシャンパーでよく擦ってから掃除するといいでしょう」

3.水が出るサッシブラシを使い、サッシのあいだの汚れを取る。水を含ませたマイクロファイバークロスで、サッシ全体を拭く。スクイージーを使って窓ガラスの水気を切り、空拭き用の布で全体を拭き上げる。

「窓ガラスを掃除しているあいだに、サッシのカビにカビ取り剤が馴染み、落としやすい状態になっているので、ブラシを当てれば、するっと取れるはず。窓枠や網戸の枠の中の汚れもブラシでかき出しましょう。水が出るタイプのサッシブラシを使えば、水を運ぶ手間がなく便利です」

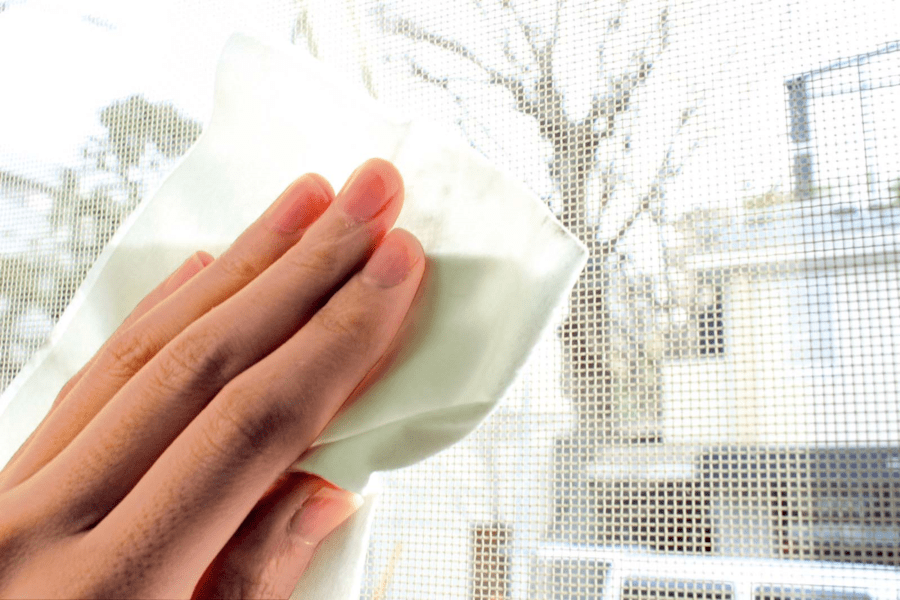

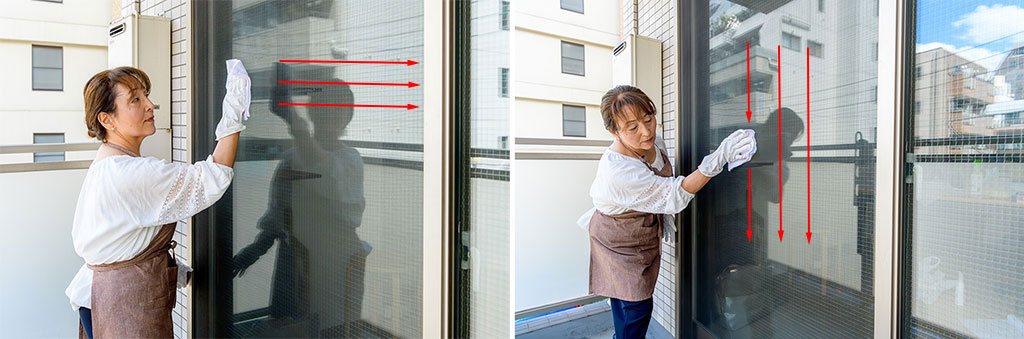

4.網戸掃除用手袋を手に付け、両手で網を挟み上から下に滑らせてホコリを取る。

「網戸は片側だけ掃除をすると、結局は反対側にホコリが押し出されるだけで取り除くことができません。このように網の両面からホコリを挟み込んで、上から下に滑らせる方法がおすすめです」

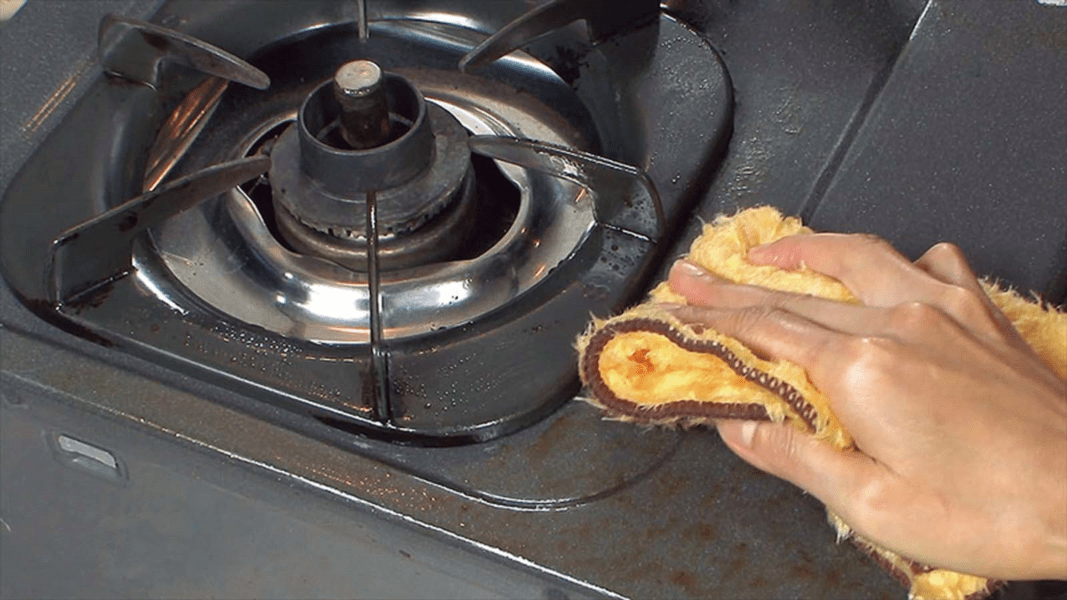

【レンジフード】奥まで入り込んだ油汚れをしっかり落とす!

「大きな風の通り道といえば、キッチンのレンジフード。カビだけでなく、油汚れも溜まりやすい場所です。油汚れは時間がたつと固くなり、どんどん落ちにくくなります。その点、気温の高い季節は油がゆるみやすいので、掃除をするチャンス。梅雨時期に一度、しっかり掃除しておくのがおすすめです」

【使用する道具】

・重曹入り石鹸洗剤

・マイクロファイバー

・スポンジ

【掃除方法】

1.レンジフードのフィルターを外し、40度程のお湯1 L に対し、重曹入り石鹸洗剤を大さじ4杯ほど入れてかき混ぜ、そこにフィルターを漬ける。

2.マイクロファイバーに、重曹石鹸を吹きかけ、本体全体とレンジフードの油汚れを拭く。レンジフードは奥まで手を入れてしっかり拭き取る。

3.フィルターを10分ほど漬け置いたら、スポンジを使って洗剤を洗い流す。

4.マイクロファイバーをお湯に入れて絞り、レンジフード全体を拭き上げる。

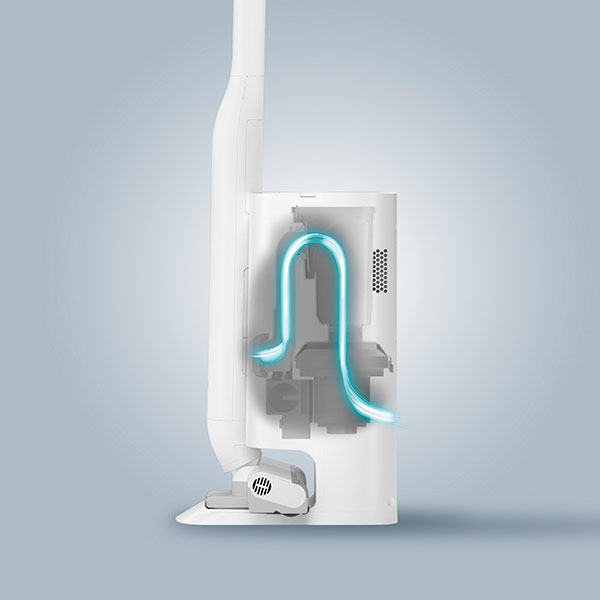

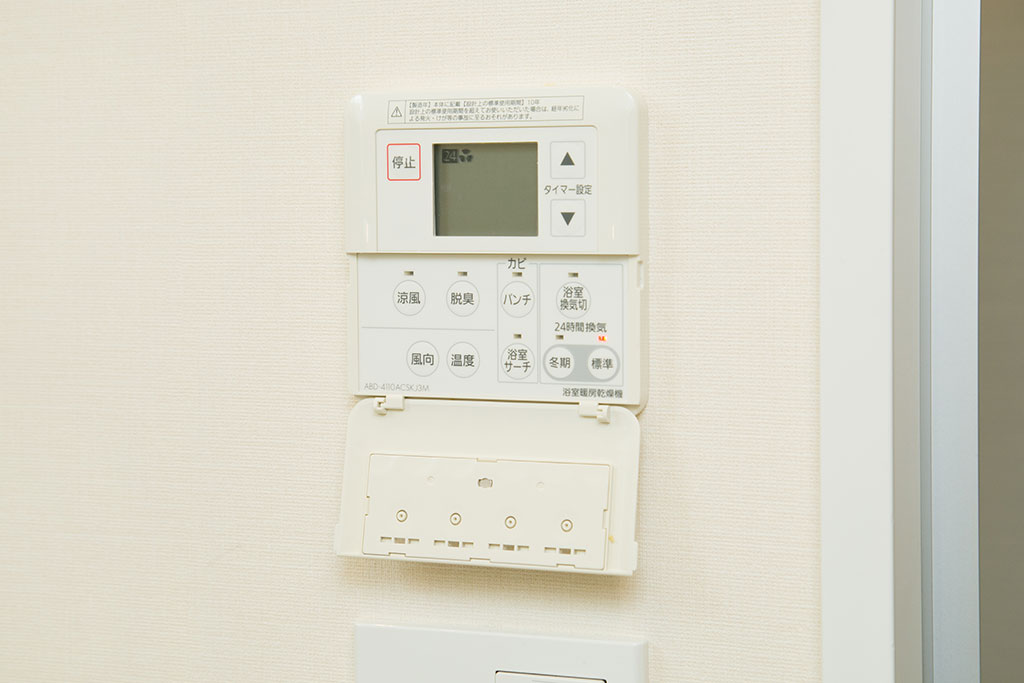

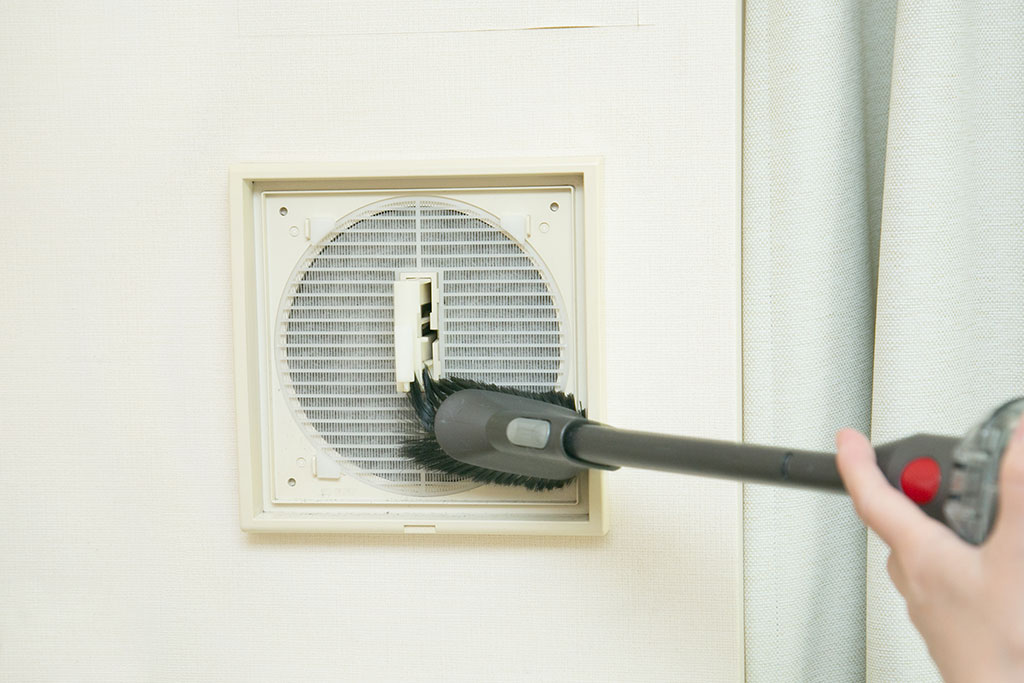

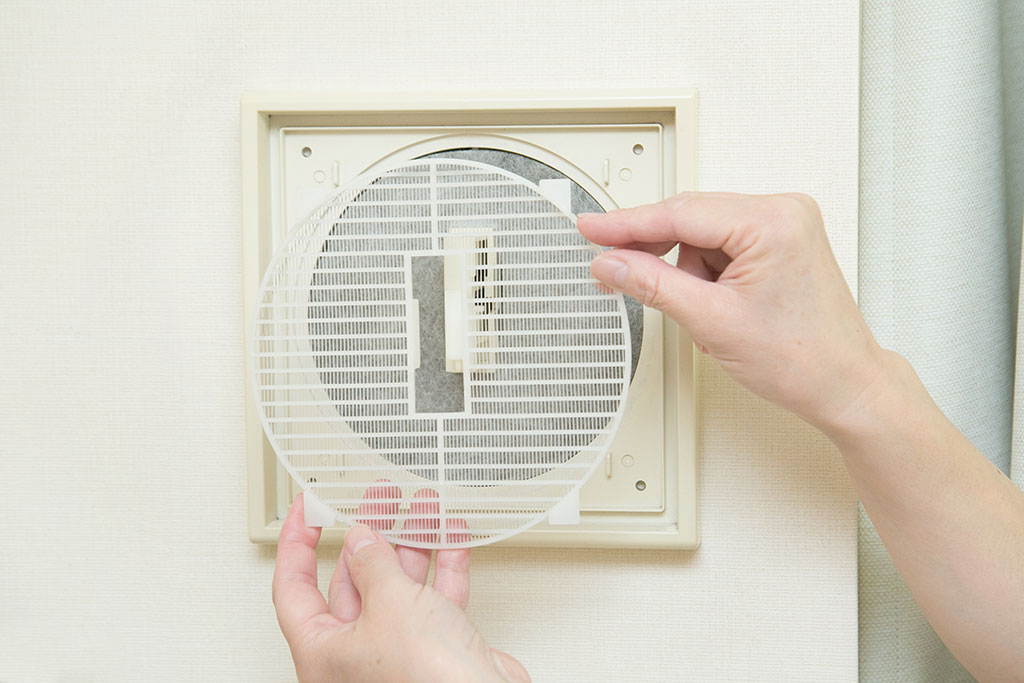

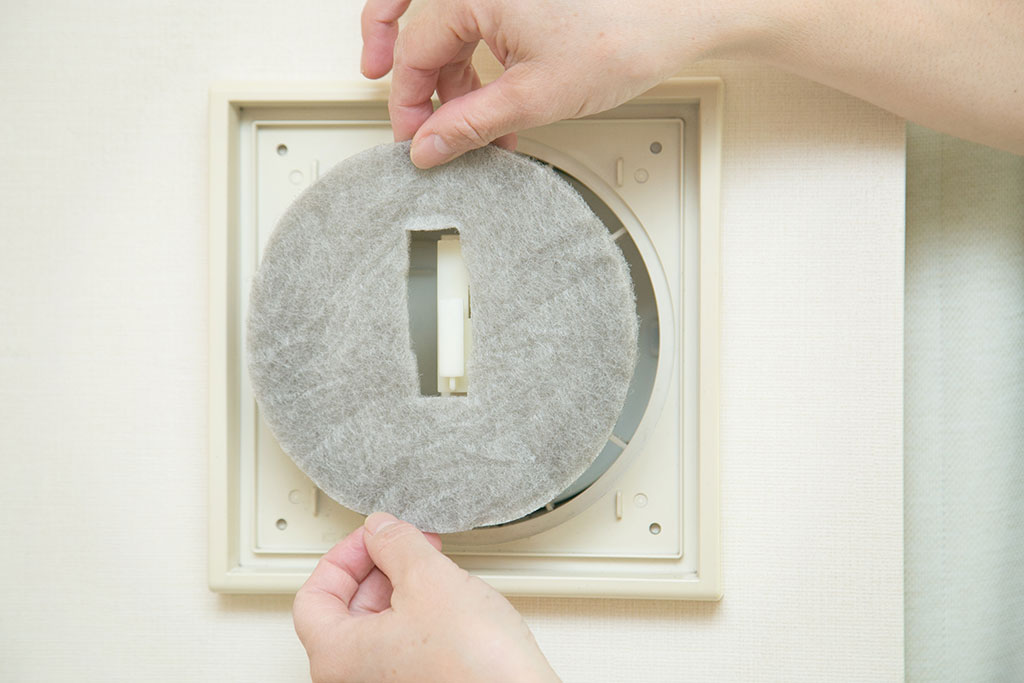

【通気口】奥にたまったホコリをしっかり除去しよう

「意外と見落としがちなのが、24時間換気の通気口。サイズが小さいため、通常のブラシでは奥まで届かないこともあります。そんなときは、ミニブラシがあると便利。ミニブラシでホコリをかき出しながら、すき間用ノズルをつけた掃除機で吸い取りましょう。ノズルを使うと吸引力も高まり、奥のホコリまで吸い取れます。ホコリが溜まっていると湿気がこもり、カビの原因になるため、なるべく奥まで丁寧に掃除するのが大切です」

【使用する道具】

・ミニブラシ

・すきま用ノズル付ハンディクリーナー

・マイクロファイバー

・アルコールスプレー

・専用のフィルター

【掃除方法】

1.本体についたホコリをミニブラシを使いながら奥から手前までかき出し、ハンディークリーナーでホコリを吸い込む。

2.マイクロファイバーにアルコールスプレーを吹きかけ、本体を拭き上げる。

3.通気口についた専用フィルターを新しいものと交換する。

梅雨に掃除すべき場所2……水の通り道

空気の通り道は風の通り道と同様に、水が滞留しカビが発生しやすい場所。汚れやカビの根を取り除き、カビが発生しにくい環境を作りましょう。

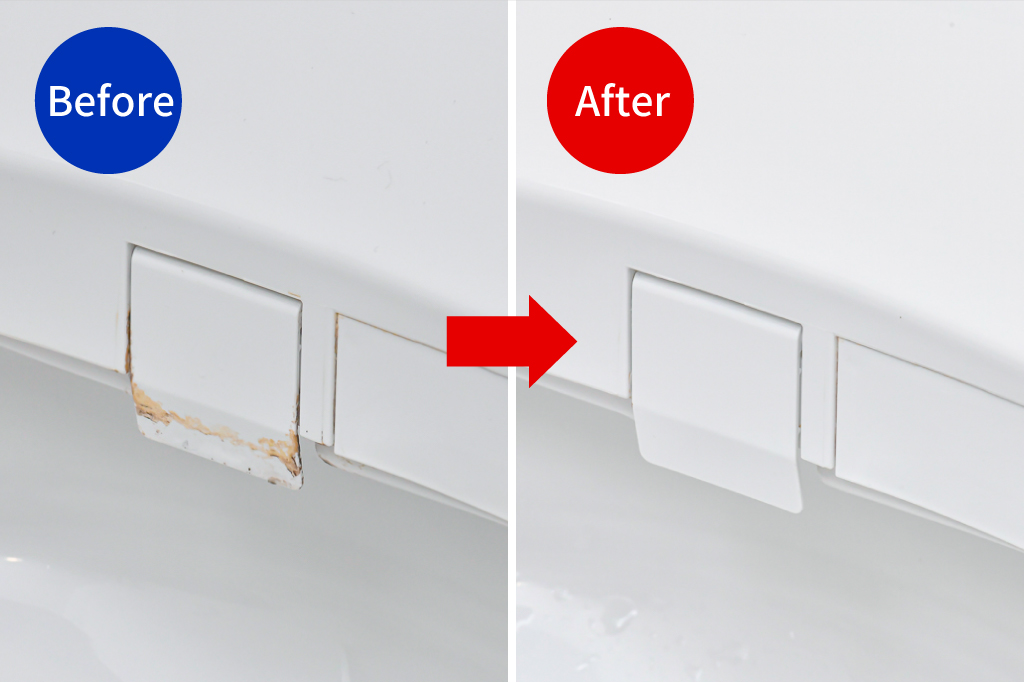

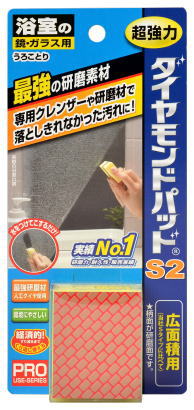

【浴室】仕上げの燻煙剤が防カビの決め手!

「水を大量に使用するお風呂は、季節を問わずカビに悩まされる場所。出来てしまったカビを掃除し取り除いたら、カビを発生させないための“防カビ”を行うことが大切です」

【使用する道具】

・カビ取り剤

・サッシブラシ

・スクイージー

・燻煙剤

※タイル仕様のお風呂の場合は、目地にカビ取り剤を塗るためのコーナーブラシがあると便利です

【掃除方法】

1.サッシブラシにカビ取り剤を軽く吹きかけ、カビが発生しやすいパッキンや排水溝、お風呂の四隅などに塗る。

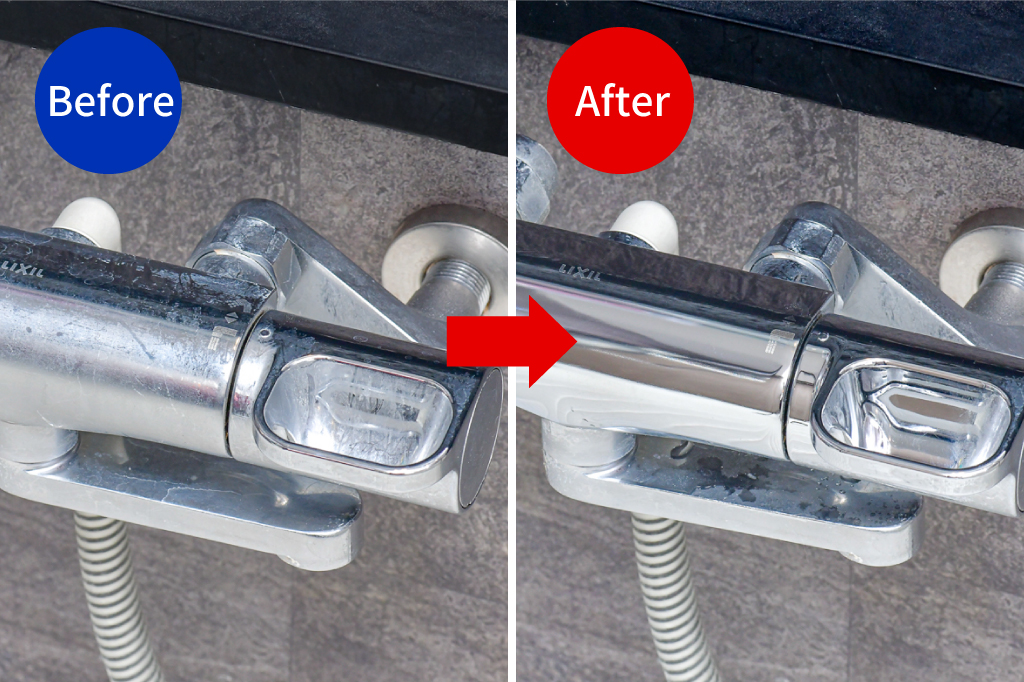

「鏡やカランにつく水垢は、カビとは別の汚れです。カビ取り剤を使うと変色する恐れがあるため、鏡やカランには使用しないようにしましょう」

2.カビ取り剤を10分ほど置いて馴染ませたら、水をかけてカビ取り剤を洗い流し、スクイージーで水気を取る。2~3時間ほど放置し、お風呂全体を完全に乾かす。

「頑固なカビは、細かい毛のついたお風呂用スポンジでこすり洗いを。タイル目地には、先端が山形のコーナーブラシを使うと薬剤をしっかり塗り込めます。汚れが落ちにくいとき、その原因の大半は洗剤の塗布不足。しっかり行き渡らせるのがポイントです」

3.風呂を完全に乾燥させたら、燻煙剤を炊く。

「掃除後のキレイな状態を保つには、防カビ用の燻煙剤が効果的。煙が隅々まで行き渡り、カビの発生を防ぎます。使用は2ヵ月に1回でOK。浴室をしっかりと乾かしてから使いましょう」

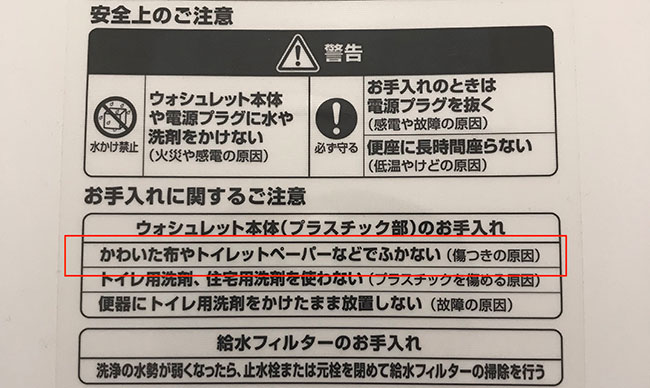

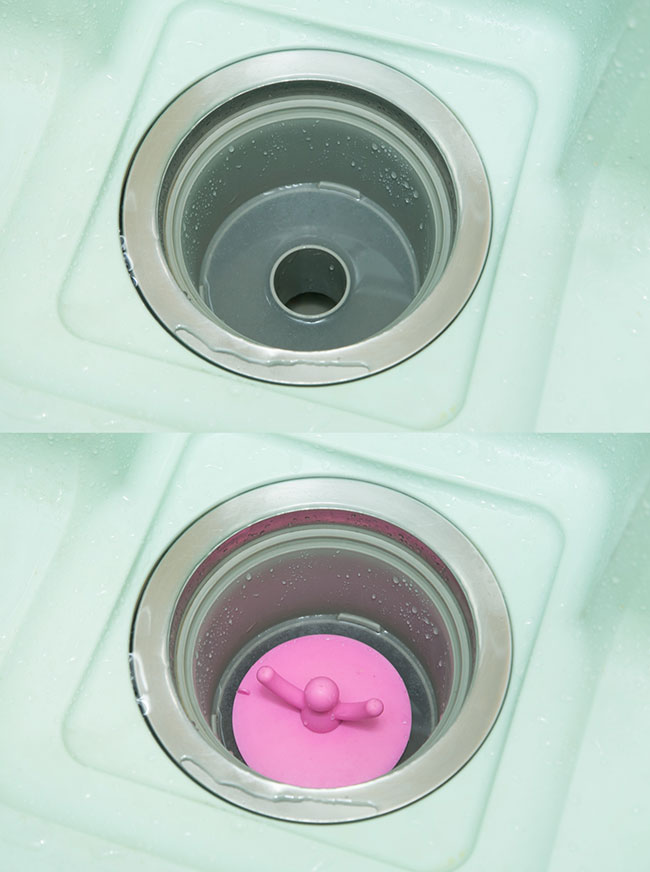

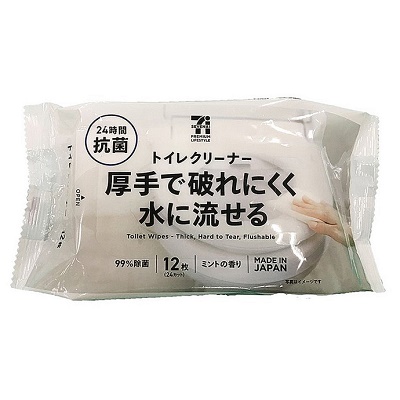

【シンク・洗面台・浴室の排水口掃除】はニオイ&カビ対策をしっかりと

「排水溝の汚れはカビだけでなく、ニオイの原因にもなるため、できるだけ取り除いておきたいもの。排水溝のフタを開け、虫の侵入や臭いを防ぐための碗トラップも外し、カビ取り剤を全体にスプレーしましょう。サッシブラシで配管の中まで洗浄しておくのもおすすめです」

【使用する道具】

・カビ取り剤

・スポンジ

・サッシブラシ

【掃除方法】

1.汚れてもよい食器用スポンジを使って、排水溝ふた、ゴミ受け、椀トラップの汚れを取り除く。

2.それぞれの器具と排水溝全体に、カビ取り剤をかける。

3.10分ほど置いて、カビ取り剤を洗い流す。

梅雨に掃除すべき場所3……湿気が滞留しやすい場所

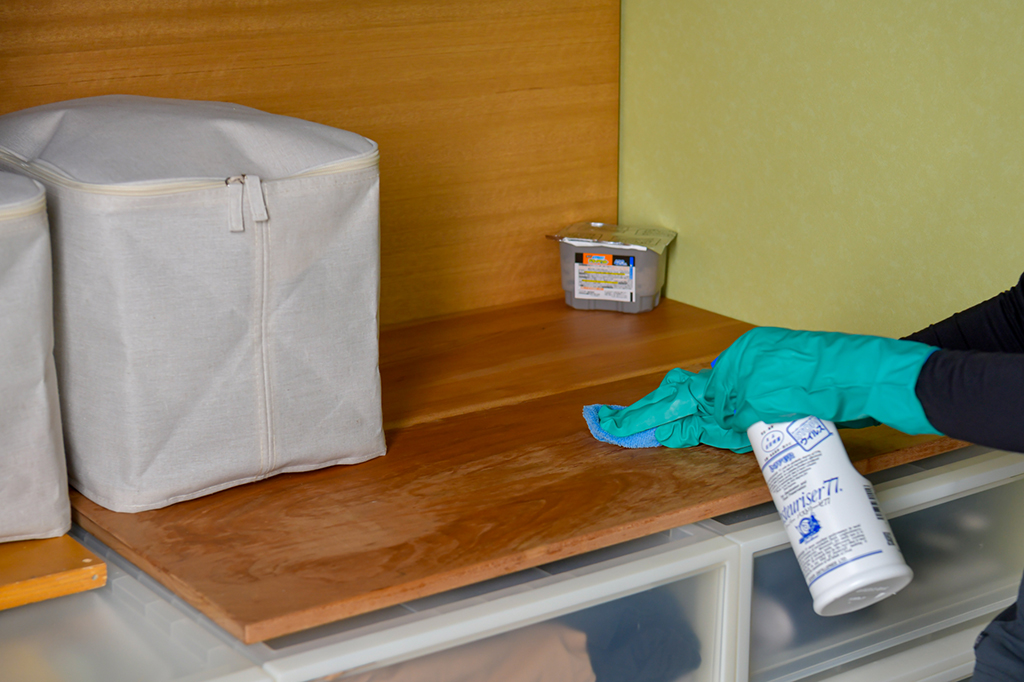

「クローゼットや下駄箱は、ただでさえ靴や衣類から出る湿気がある場所。さらに扉を閉め切ることでそれらの湿気がこもり、カビが発生しやすくなります。なかでも作り付けの家具は壁と一体化しているため、より湿気がたまりやすい傾向があります」

【クローゼット】上下四隅の湿気対策をしよう

【使用する道具】

・掃除機

・アルコールスプレー

・マイクロファイバー

・置き型湿気取り

・掛ける湿気取り

【掃除方法】

1.クローゼット全体のホコリを掃除機やマイクロファイバーを使って取り除く。

2.マイクロファイバーにアルコールスプレーを吹きかけ、クローゼットの棚や壁を拭き除菌する。

3.クローゼットの両脇奥に置き型湿気取りを、クローゼットのハンガーに掛ける湿気取りをかける。

「クローゼットのサイズによっては、置き型タイプの除湿剤だけでは効果が不十分なことも。湿気が気になる場合は、掛けるタイプの除湿剤を併用するのがおすすめです」

4.しばらくクローゼットの扉を開けっぱなしにし、風通しをよくしておく。

「下駄箱」汗を吸った靴の湿気対策までがセット

「靴をすべて取り出してから、アルコールスプレーを吹きかけたマイクロファイバークロスで、拭き掃除をします。下駄箱の湿気対策は、狭い隙間に入れられるシートタイプの湿気取りがおすすめです。扉はしばらく開けておきましょう」

【使用する道具】

・ミニほうき

・アルコールスプレー

・マイクロファイバー

・シートタイプの湿気取り

【掃除方法】

1.すべての靴を取り出し、ミニほうきでホコリやゴミを取り除く。

2.マイクロファイバーにアルコールスプレーを吹きかけ、靴箱全体を除菌する。

3.靴箱の両脇奥に、シート型湿気取りを置く。

4.しばらく扉を開けっぱなしにし、風通しをよくしておく。

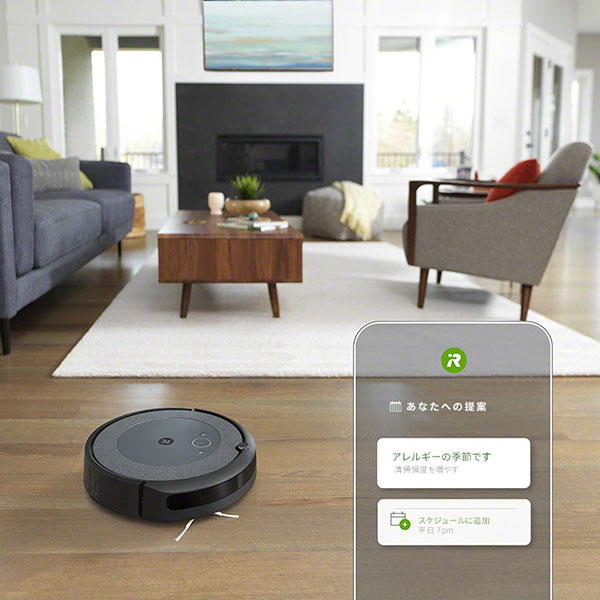

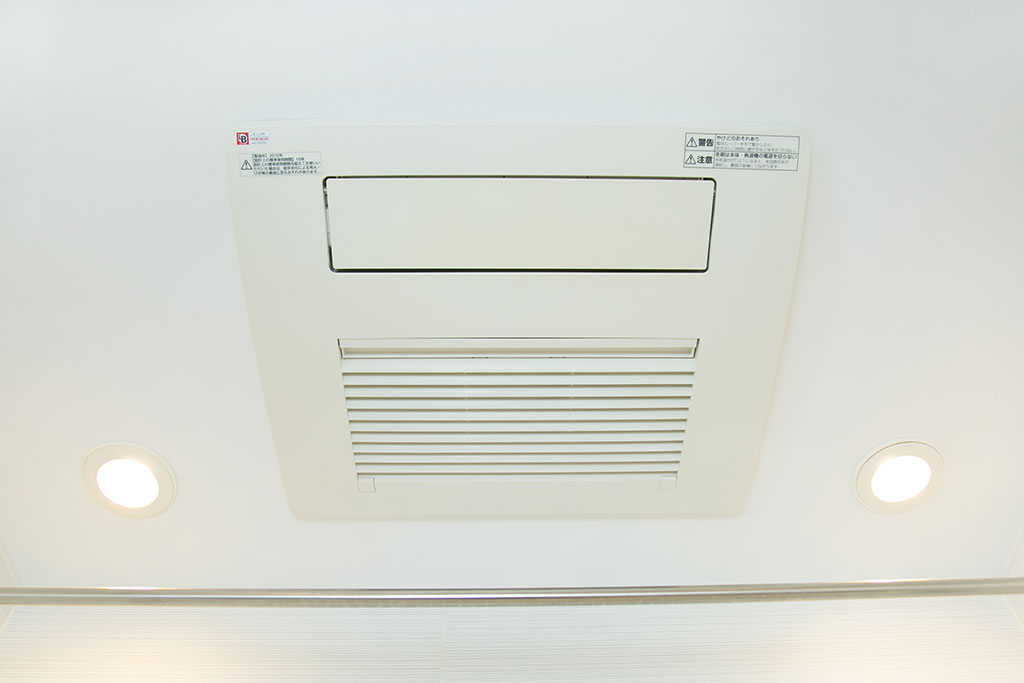

【エアコン】夏が訪れる前に必ず行おう!

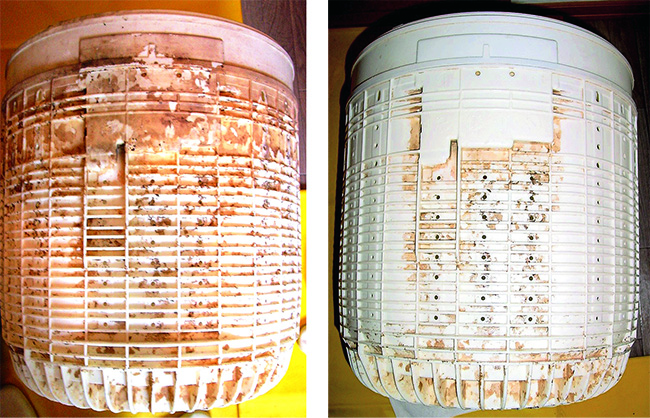

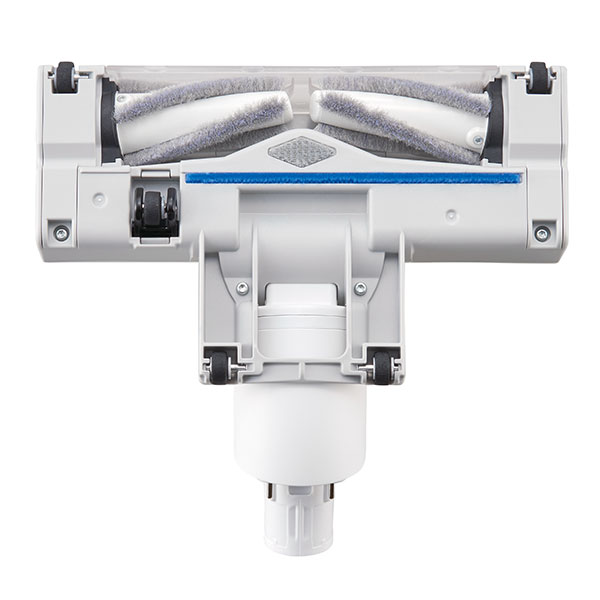

「冬に使ってそのままのエアコンは、内部に水分が残り、カビが発生していることがあります。できれば1〜2年に一度は、業者に依頼して内部洗浄を行うのがおすすめです。家庭でできるお手入れとしては、本体の拭き掃除に加え、フィルターや送風口のホコリの除去。なお、送風口の奥にあるファンの羽はとても繊細なので、ブラシを奥まで入れないように注意。また、強くこすらないよう注意が必要です」

【使用する道具】

・アルコールスプレー

・マイクロファイバー

・エアコンのすきまブラシ

【掃除方法】

1.エアコンのフィルターを外し、水洗いをし、乾燥させる。

2.マイクロファイバーにアルコールスプレーを吹きかけ、エアコン全体の拭き掃除を行う。

3.エアコンのすきまブラシをエアコンの送風口に差し込み、ゆっくりと奥まで滑らせ、ホコリを取る。

梅雨の後の大掃除は、夏の終わりが狙い目!

年末の大掃除をラクにする、お掃除スケジュール

最後に、梅雨の掃除が終わったあと、年末の大掃除をラクにするために行うべきことを教えて抱きました。

「梅雨明けから年末までのあいだにもう一度掃除をしておくといいでしょう。ベストは“夏の終わり”。掃除しておくべき場所は次の3箇所です」

1. エアコンの乾燥&ホコリ取り

「夏に使ったエアコンを放置すると、内部に水が溜まり、カビが発生しやすくなるので、送風モードで内部を乾燥させるのが大切。さらに、ホコリに湿気が加わるとカビの原因になるため、本体やフィルターのホコリも取り除いておきましょう」

2. レンジフード&コンロまわりの油汚れ対策

「気温の高い夏は、油汚れがゆるみやすく掃除に適した季節。レンジフードやガスコンロまわりをこの時期に集中的に掃除しておけば、年末にこびりついた汚れと格闘せずにすみます」

3. 床・階段・手すりなどの水拭き

「夏は裸足で過ごすことが増え、汗や皮脂で床に汚れがつきやすくなります。この時期は、気温が高く汚れもゆるんでいるため、水拭きだけでもOK。さらにすっきりさせたい場合は、アルコールスプレーを吹きかけてマイクロファイバークロスで拭くのもおすすめです」

※床にアルコールスプレーを使用するときは、ワックスを塗っている床や、無垢材の場合は避けてください。床材メーカーが推奨する洗剤や方法を確認してから使用してください

掃除をラクにするコツは、汚れを溜め込まないこと。年に一度まとめて掃除するより、数カ月に一度の“中掃除”を取り入れるほうが、負担がぐっと軽くなります。とくに暖かい季節であれば、少ない負担で掃除ができるはず。まずは、手軽な窓掃除から始めてみませんか?

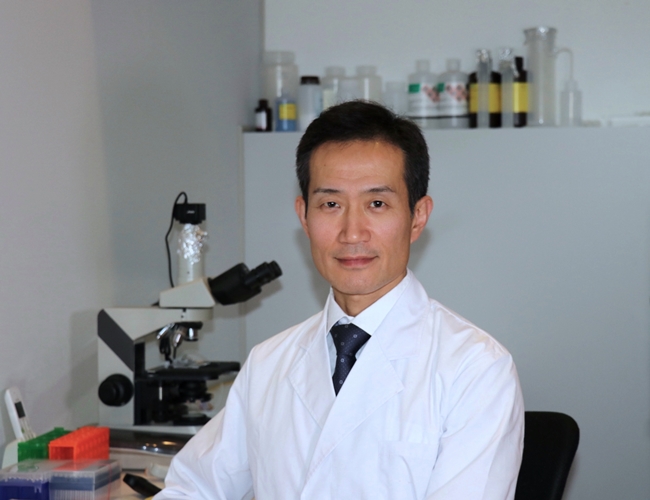

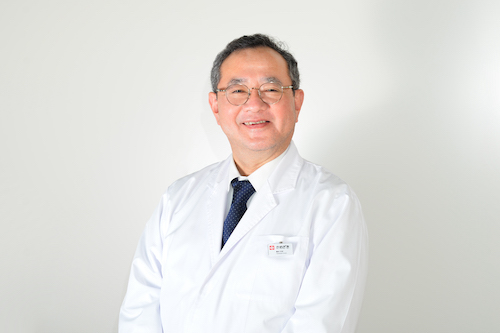

Profile

お掃除アドバイザー / 樽川めぐみ

株式会社横浜GLITTER取締役。神奈川県のハウスクリーニング専門店「キラッとハウス」と、セミナー事業「Japan Cleanig School」を運営する、清掃業界の女性リーダー。プロの清掃作業から着想を得た、一般家庭でもラクに手早く掃除が終わる「ラクおわ」掃除を提唱。TVや雑誌などにも出演する。2022年に自叙伝『家なしお掃除起業で人生逆転した主婦の話:金コネ学歴なしでもドンとこい!』(ともにKindle ダイレクト・パブリッシング)を出版。

HP

Instagram

フローリング材には、大きく分けると「無垢(単層)フローリング」と「複合(合板)フローリング」の2タイプがあります。 「とくに賃貸物件では、ベニヤを張り合わせた合板の表面に化粧材を張り合わせた複合フローリングが多く使われています。無垢材のフローリングよりも安価でデザインのバリエーションが豊富。さらに遮音や床暖房などの機能性を持たせることができる点も人気の理由です。複合フローリングは掃除がしやすく、固く絞った雑巾であれば水拭きも中性洗剤の使用も問題ありません。 一方の無垢フローリングは、丸太から切り出して、自然な状態のままで製材・加工した材木のことです。“無垢”と言っても、多くが塗装を施されています。木のもつ美しい質感と肌触りが魅力ですが、自然塗装の場合は耐水性が弱く、汚れや染みになりやすいというデメリットがあります。今回は、一般的な賃貸物件で多く使われている、複合フローリングのお手入れについてご紹介します」(クリンネスト・丸マイさん、以下同)

フローリング材には、大きく分けると「無垢(単層)フローリング」と「複合(合板)フローリング」の2タイプがあります。 「とくに賃貸物件では、ベニヤを張り合わせた合板の表面に化粧材を張り合わせた複合フローリングが多く使われています。無垢材のフローリングよりも安価でデザインのバリエーションが豊富。さらに遮音や床暖房などの機能性を持たせることができる点も人気の理由です。複合フローリングは掃除がしやすく、固く絞った雑巾であれば水拭きも中性洗剤の使用も問題ありません。 一方の無垢フローリングは、丸太から切り出して、自然な状態のままで製材・加工した材木のことです。“無垢”と言っても、多くが塗装を施されています。木のもつ美しい質感と肌触りが魅力ですが、自然塗装の場合は耐水性が弱く、汚れや染みになりやすいというデメリットがあります。今回は、一般的な賃貸物件で多く使われている、複合フローリングのお手入れについてご紹介します」(クリンネスト・丸マイさん、以下同)

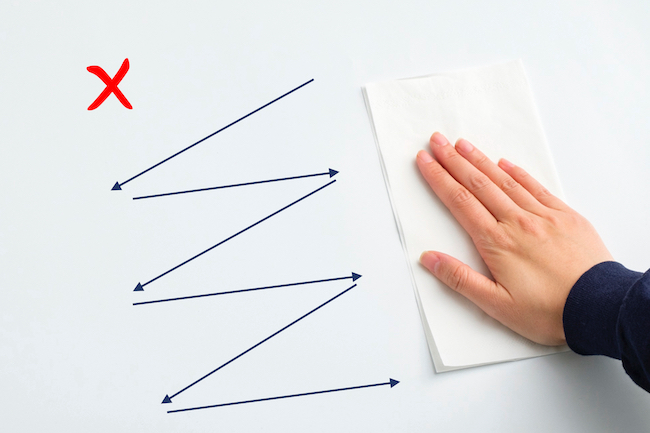

「掃除機がけは週1〜2回行います。ポイントは、風上から風下に向かってかけていくこと。窓の方から始めて、下がっていくイメージです。風上から手前にかけていくことで、掃除した場所にホコリが戻りにくくなるのでおすすめです」

「掃除機がけは週1〜2回行います。ポイントは、風上から風下に向かってかけていくこと。窓の方から始めて、下がっていくイメージです。風上から手前にかけていくことで、掃除した場所にホコリが戻りにくくなるのでおすすめです」  「ヘッド部分はWを描くように動かすと、効率よくゴミを吸い取ることができます」

「ヘッド部分はWを描くように動かすと、効率よくゴミを吸い取ることができます」

「フローリングモップかけは毎日行います。フローリングモップも掃除機と同様、ヘッドはWを描くように動かすと、ホコリや髪の毛を簡単にオフできます」

「フローリングモップかけは毎日行います。フローリングモップも掃除機と同様、ヘッドはWを描くように動かすと、ホコリや髪の毛を簡単にオフできます」

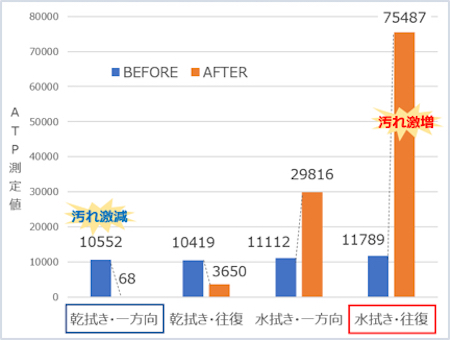

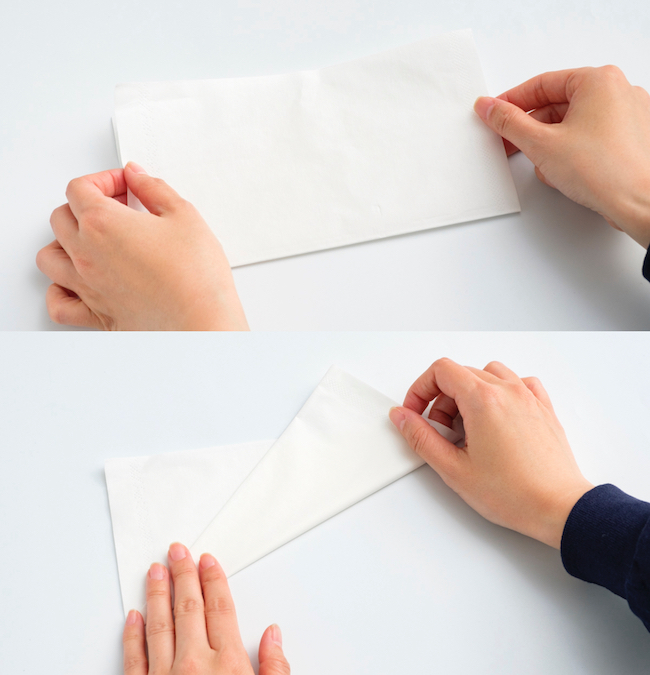

「水拭きは掃除機かけとセットで、週1回程度行います。このとき注意したいのが、硬く絞った雑巾やクロスで拭くこと。水気が残ることでフローリングを傷めないようにする工夫が大切です。木目に沿って、力を入れて拭きましょう」

「水拭きは掃除機かけとセットで、週1回程度行います。このとき注意したいのが、硬く絞った雑巾やクロスで拭くこと。水気が残ることでフローリングを傷めないようにする工夫が大切です。木目に沿って、力を入れて拭きましょう」

「1つ目が、マイクロファイバークロスです。極細繊維を使用しており、 拭き跡がスッキリでキズがつきにくく、ホコリを残さずきれいに拭きとれます。糸クズも発生しないため、鏡やガラス面にも使いやすいのが特徴です。乾いた布で仕上げ拭きする必要もありませんので、とても便利ですよ」

「1つ目が、マイクロファイバークロスです。極細繊維を使用しており、 拭き跡がスッキリでキズがつきにくく、ホコリを残さずきれいに拭きとれます。糸クズも発生しないため、鏡やガラス面にも使いやすいのが特徴です。乾いた布で仕上げ拭きする必要もありませんので、とても便利ですよ」  「比較的新しい食べこぼし汚れなどであれば、洗剤を使わなくても、マイクロファイバークロスでキレイにすることができます」

「比較的新しい食べこぼし汚れなどであれば、洗剤を使わなくても、マイクロファイバークロスでキレイにすることができます」  「続いて、スポンジクロスです。セルロース製で繊維が細かく、材質にぴったりフィットするのが特徴です。吸水性があり、水拭き後の水残りもなく、クロス自体に速乾性もあるため、雑菌の繁殖を防げます。繊維が細かく密着度が高いので、少しの力でしっかり拭くことができます。洗剤を使わずに水拭きをしたい時には、スポンジクロスがおすすめです」

「続いて、スポンジクロスです。セルロース製で繊維が細かく、材質にぴったりフィットするのが特徴です。吸水性があり、水拭き後の水残りもなく、クロス自体に速乾性もあるため、雑菌の繁殖を防げます。繊維が細かく密着度が高いので、少しの力でしっかり拭くことができます。洗剤を使わずに水拭きをしたい時には、スポンジクロスがおすすめです」  「万能なのが不織布でできたカウンタークロスです。丈夫で洗剤拭きに適しています。メッシュ素材で薄いので、乾きやすく衛生管理がしやすいのもポイントです」

「万能なのが不織布でできたカウンタークロスです。丈夫で洗剤拭きに適しています。メッシュ素材で薄いので、乾きやすく衛生管理がしやすいのもポイントです」

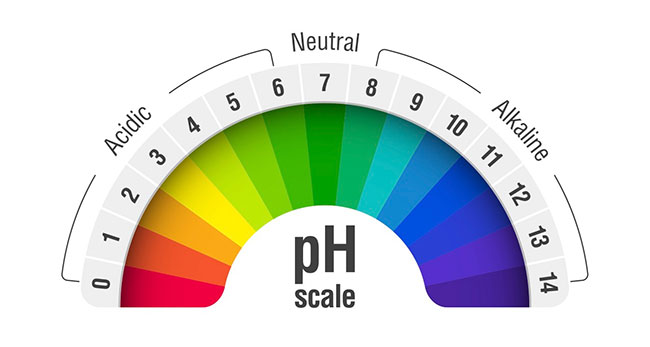

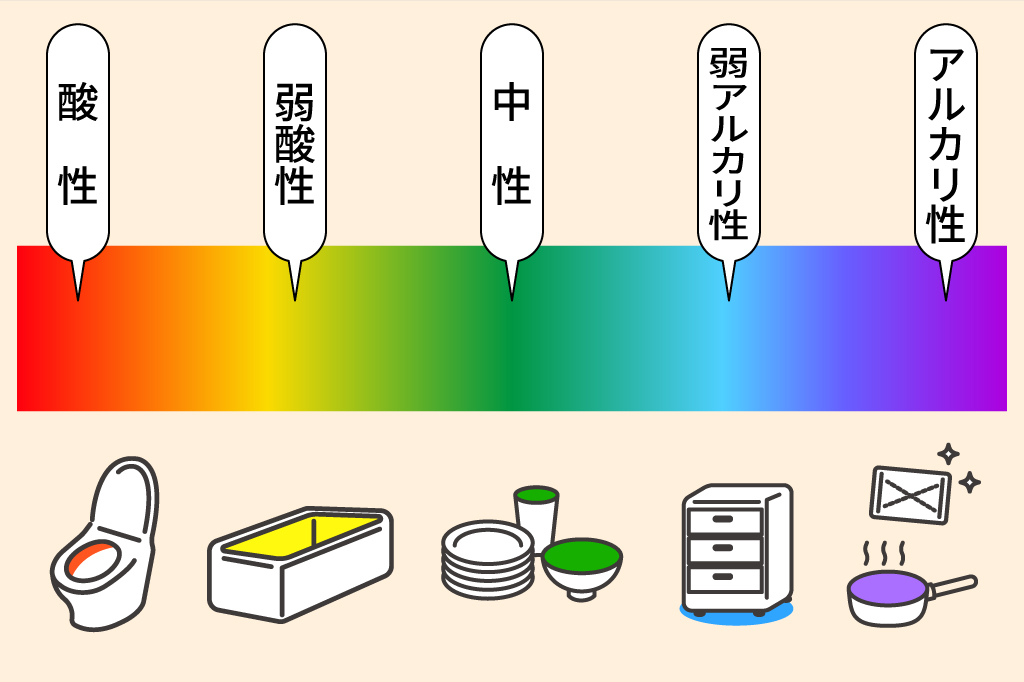

「洗剤は中性・弱アルカリ性程度のものを使用してください。ただし、必ず希釈して使います。希釈の目安としては、2リットルの水に対し、ペットボトルのキャップ(スクリューの上の線)2杯程度の分量の洗剤です。床に洗剤が残ってしまうとワックスの変色やシミの原因にもなるため、注意が必要です。 また、お子さんやペットがいるご家庭では、洗剤拭きの後に水拭き仕上げをおすすめします。 汚れ落としは、洗剤の力だけに頼らずとも、汚れによって、お掃除の頻度にメリハリをつけたり、前述のように掃除用のクロスを見直して水拭きだけで対応することもできます。汚れたからとすぐに洗剤を手に取るのではなく、環境や暮らし方のニーズに合ったお掃除方法を選択してみるのも一つの方法だと思います」

「洗剤は中性・弱アルカリ性程度のものを使用してください。ただし、必ず希釈して使います。希釈の目安としては、2リットルの水に対し、ペットボトルのキャップ(スクリューの上の線)2杯程度の分量の洗剤です。床に洗剤が残ってしまうとワックスの変色やシミの原因にもなるため、注意が必要です。 また、お子さんやペットがいるご家庭では、洗剤拭きの後に水拭き仕上げをおすすめします。 汚れ落としは、洗剤の力だけに頼らずとも、汚れによって、お掃除の頻度にメリハリをつけたり、前述のように掃除用のクロスを見直して水拭きだけで対応することもできます。汚れたからとすぐに洗剤を手に取るのではなく、環境や暮らし方のニーズに合ったお掃除方法を選択してみるのも一つの方法だと思います」

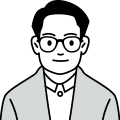

いくらフローリングをピカピカに磨いたとしても、そのほかの部分にホコリが溜まっていては、元も子もありません。 「私たちが掃除にかけられる時間は決まっています。だからこそ、たった1回の掃除でもしっかり効果を得ていただきたいと思っています。そのために大切なことが、上から下に向かって掃除していくということ。例えばこのブラシを使って、壁のヘリ(巾木)に溜まったホコリをオフしてからフローリングを掃除するのとそうでないのとでは、掃除の仕上がりに差が生まれると思いませんか。フローリングを念入りに掃除する前に、テレビボードのホコリを取るなど、周辺の汚れにも目を向けてみてくださいね」

いくらフローリングをピカピカに磨いたとしても、そのほかの部分にホコリが溜まっていては、元も子もありません。 「私たちが掃除にかけられる時間は決まっています。だからこそ、たった1回の掃除でもしっかり効果を得ていただきたいと思っています。そのために大切なことが、上から下に向かって掃除していくということ。例えばこのブラシを使って、壁のヘリ(巾木)に溜まったホコリをオフしてからフローリングを掃除するのとそうでないのとでは、掃除の仕上がりに差が生まれると思いませんか。フローリングを念入りに掃除する前に、テレビボードのホコリを取るなど、周辺の汚れにも目を向けてみてくださいね」

東山

東山