クリスマスや年末年始が近くなり、街がグッと華やかになってきました。これからますます、写真に残したい風景や瞬間が増えるはず。そんな時、スマホで手軽に、より素敵に写真が撮れたらうれしいですよね。

今回は、Appleの最新機種「iPhone 12」のカメラ機能にフォーカス。ピント合わせや露出補正などの基本操作から、「ポートレートモード」などを活用した撮影のポイントまでを紹介します。教えていただくのは、写真教室「たのしいカメラ学校」を主催する矢島直美さん。そのレクチャーに従って、編集部が実際に撮影してみました。

最新iPhoneのカメラはデジタル一眼カメラにも負けない美しい画づくりと高機能が魅力

2020年10月に発表された第14世代のiPhoneは、「iPhone 12」「 – 12 mini」「 – 12 Pro」「 – 12 Pro Max」の4種類が展開。それぞれカメラの機能や性能もより進化して、撮影をさらに手軽、かつ本格的に楽しむことができるようになりました。

今回紹介するiPhone 12は、Proと比べて価格的にお手頃でありながら、撮影体験を十分に楽しめる機能が搭載されています。また、12と同じカメラスペックの12 miniは、女性でも無理なく片手で操作できるサイズ感なのもうれしいところ。しかも、以前から搭載されている手ぶれ補正や明るさの調節機能など、自動で作動する機能で、撮影をさりげなくサポートしてくれるので安心です。

「ちなみにiPhone 12の上位機種であるiPhone 12 Proでは広角、超広角に加え、望遠レンズが搭載されています。とはいえ、今回レクチャーするiPhone12 にも魅力的な機能がたくさんあります。一緒に写真撮影を楽しみましょう」(たのしいカメラ学校代表・矢島直美さん、以下同)

撮影を始める前に確認したい、3つの基本操作

まずは、カメラアプリを扱ううえで基本となるポイントからマスターしましょう。

1. ピントを合わせる

きれいな写真を撮るためには、ピント合わせが必須です。基本的にはカメラ任せで問題ないのですが、狙った被写体とは違うところにピントを合わせてしまうことがあるので、下記の方法でしっかりとピント合わせを行ないましょう。

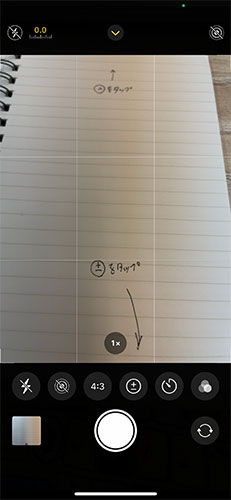

(1) メインとなる被写体が写る部分をタップする

画面上で、被写体のピントを合わせたい部分をタップして、狙いを定めます。

(2) 黄色い枠が表示されるので、ピントが合っているか確認する

タップした部分にピントが合い、黄色い枠が表示されます。ピントが合っていることを確認できたら、カメラは前後に動かさず、そのままシャッターを切りましょう。

2. 明るさを調整する

ピントを合わせて写真を撮ったはずなのに、なんだか暗いな……と思った通りの明るさにならない時がありますよね。そんなときは、明るさを調節できる機能を使いましょう。「1. ピントを合わせる」で狙いを定めると表示される黄色い枠の脇に、“太陽”のマークが出てきますが、これが写真の「明るさ」を簡単に調整できるマークです。

(1)「1. ピントを合わせる」と同じ手順で、被写体にピントを合わせる

画面をタップして、被写体にピントを合わせます。

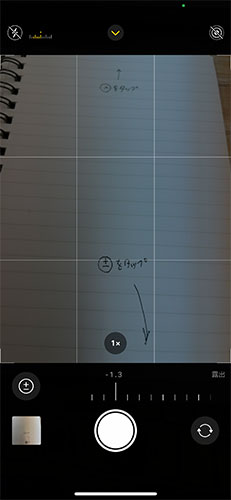

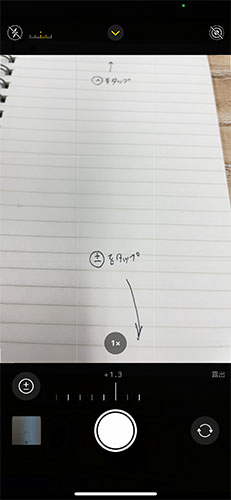

(2) 太陽マークをタッチし、上下にスライドする

画面をタップして黄色い枠と太陽マークを表示。ピントが合っているのを確認したら、横に表示された太陽をタッチし、そのまま指を上下にスライドしてみましょう。上にスライドすると画面が明るく、下にスライドすると画面が暗くなります。

(3) 画面を見ながら好みの明るさに調節する

被写体が思った通りの明るさで写るよう、調整したら、シャッターを切りましょう。

iPhoneのカメラには、「AE/AFロック」という機能が搭載されています。ピントのほか、画面の明るさや焦点距離を一定に保ち続けてくれる機能です。ピントを合わせたい被写体を長押しし、画面上部に「AE/FEロック」と表示されればOK。明るさとピントを合わせたまま、続けて複数枚撮影したいときに重宝します。

画面上の太陽マークをスライドさせる以外にも、露出補正を行えます。撮影画面に表示される目盛りを左右にスライドすることで、画面の明るさを自在に変えられる機能です。プラスだと明るく、マイナスだと暗くなります。露出補正は「設定」からオンにすることができます。

【設定方法】

(1)「設定」→「カメラ」→「設定の保持」→「露出調整」をオン

(2) カメラを開き、「露出調整」機能で明るさを調節(以下を参照)

ちなみに、AE/AFロックと露出補正は何が違うのでしょうか?

「AE/AFロックは、狙ってピントを合わせた場所を基準に明るさを決めますが、露出補正では明るさとピントをそれぞれ独立させて操作できるので、知っておくと便利ですよ」

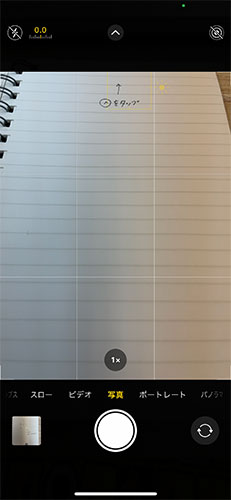

3. 画面の水平垂直を意識する

せっかくの素敵な写真、なんだか傾いてしまっている……と感じたことはありませんか? そんな時は「グリッド」機能の活用がおすすめです。グリッドをオンにすると、画面上に縦横2本の線が表示され、レンズに写った画面が9分割されます。この線を参考に調節してみてください。なお、グリッドも「設定」からオンにすることができます。

(1)「設定」→「カメラ」→「グリッド」をオンにする

「設定」から、「グリッド」機能をオンにします。

(2) 画面に映る景色を見ながら水平垂直を合わせる

その状態でカメラを起動すると、画面上に線が表示されます。被写体や風景とグリッド線を照らし合わせ、水平垂直がとれているかを確認しましょう。

ピントや露出など、基本操作をマスターできたら、さっそく撮影してみましょう。食べ物や人物、夜景など、被写体やシチュエーションごとに使う機能やコツを、引き続き矢島直美さんに教えていただきました。

被写体ごとにコツを押さえよう

写真に“残す”と言うだけあって、あとから見返したときに素敵だなと思うような写真を撮りたいですよね。さまざまなシチュエーションごとに、気を付けたいポイントやコツ、使用する機能を紹介していきます。ほんの少しコツを意識するだけで、写真の見栄えは格段に変わります。早速チャレンジしてみましょう。

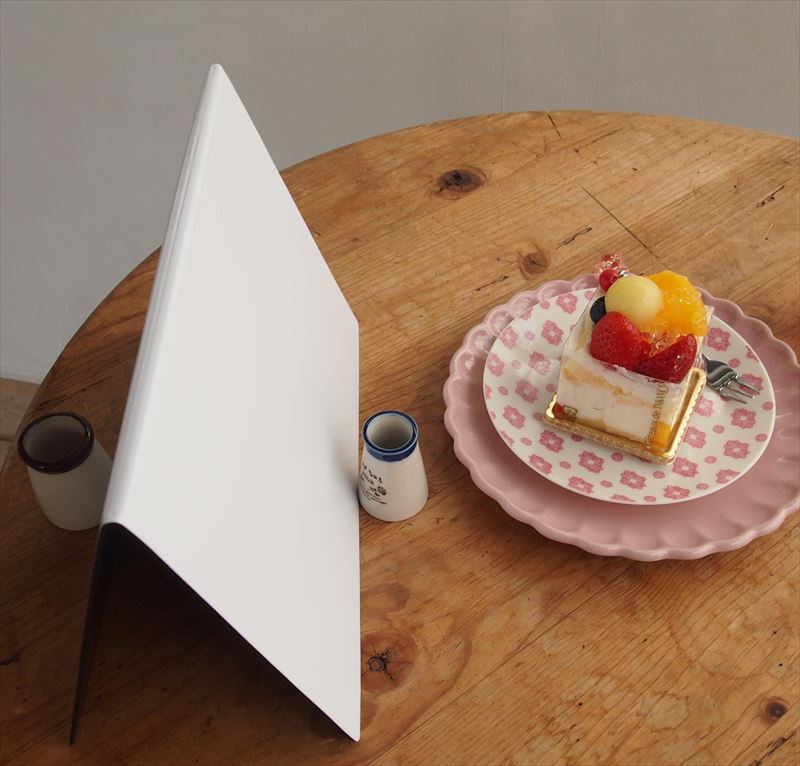

1. 「食べ物」をおいしそうに撮る方法

おいしそうなごはんを写真に残したい。その時にまず気をつけたいのは、その場の明るさ。十分に明るい場所で撮影することがとても重要です。また、「被写体のどこを主役にしたいか」「背景に余計なものが入ってないか」を意識すると、印象的な写真に仕上がります。

また、「食べ物の厚みを見せて美味しそうに写したいときなどは、斜めから。絵画的に写したいときは真俯瞰から撮ってみましょう」

今回はスーパーで購入したサラダと、お店で買ったサンドイッチを使って、公園での撮影にチャレンジしてみました。

・真俯瞰

こちらは、エビが添えられたサラダを真俯瞰(真上からのアングル)で撮影したもの。透明なプラカップがチープに見えてしまうかもしれないので、それが目立たないようにグッと寄って撮影しました。それによって、食べ物をフィーチャーでき、エビのぷりっとした質感も伝わって、おいしそうな印象に。

続いて、サンドイッチは斜めから。

・斜俯瞰

斜めから撮ることで、サンドイッチの立体感が表現できました。

また、コーヒーやお茶など透明感のあるドリンクは、逆光(太陽など光源に向かった方向)の位置でカメラを構えつつ、“太陽マーク”で明るく露出補正することで、光がドリンクを透過する様子をきれいに写せます。

・順光

・逆光

順光(光源を背にしてカメラを構える)の写真(上)と、逆光で撮影した写真(下)。光の当たり方が変わるだけで、こんなに印象が変わります。

2. 何気ない道端の「植物」を印象的に撮る方法

道端で見つけた花やカフェで飾られた花などは、カメラで撮影したくなりますね。印象的に写すためにはどうしたらいいのでしょうか。次の写真を見比べてみてください。

・引き

・寄り

引きと寄りでは、花の印象が大きく変わることが分かります。植物を撮るときは、しゃがんだり、近づいたりして撮影しましょう。今回は、ひとつの花にクローズアップして撮影してみました。寄ることで花びらやおしべ・めしべの質感まで描写できています。背景に「ボケ」も発生しており、被写体がより引き立って奥行き感が出ていますよね。

また、花びらは薄く、光を通すので、逆光で撮影をしてみるのもオススメです。いつもと違った雰囲気の花が撮れますよ。

・逆光

逆光で撮影することで、花びらの透明感が表現できました。

花が密集している場所であれば、手前をぼかすのもテクニックのひとつ。被写体にしたい花を定めて、被写体の手前にも植物がくるように意識してカメラを構えてみましょう。

・前ボケ

手前がぼけるとこんな写りに。また、奥の反射が円形のボケ(玉ボケ)になり輝いて見えます。

「ローアングルで被写体を撮影するときは、スマホを逆さまに構えてみると撮りやすいですよ。写真上部に余白を作りやすいので、抜け感もプラスすることができます」

3. 「人物」をより魅力的に撮る方法

人物撮影をするときは、iPhone 12の「ポートレート」モードを利用するのがおすすめです。背景と人物を自動で判別して、背景を加工しぼかしてくれます。それによって人物が引き立ち、より本格的な写りに。

ポートレートモードには、「照明効果」という機能が搭載されています。カメラ画面下部の立方体のマークをドラッグすると、さまざまな写りを試せます。顔をよりはっきりと写せる「スタジオ照明」、モノクロでスタイリッシュな写真が撮れる「ステージ照明(モノ)」など、試してみたい効果がたくさん。今回は「自然光」に設定しています。

さらにこのモードでは、絞りを表す「F値」で背景のぼかし具合も調整可能(画面右上の「f」をタップ)。数字が小さいほど、ボケは強くなります。今回はもっと小さな「1.4」に設定してみました。

次の写真を見てください。

「AE/AFロック」を使用して明るさのみ調整し、撮影しています。がらりと印象が変わりました。ポイントは、見せたい被写体の顔に光が当たるようにすること。

「人物撮影は遊びながら、楽しんで撮影しましょう。笑った瞬間、うつむいた瞬間、目を向けてくれた瞬間など、さまざまな表情を撮影してみてください。いい瞬間を切り取るには、まずはたくさん撮ることを心がけるといいと思います。お友だちや家族と、iPhoneで気軽に撮影し合って遊んだりすれば、新たなコミュニケーションツールとしても楽しめますよ」

4. お気に入りの「風景」を美しく撮る方法

散歩中に出会った素敵な景色。そのままカメラに収めたいけれど、うまく美しさを切り取れない……。そんな時は、iPhone 12の画面下部の「0.5×」「1×」というところをタップしてみてください。すると、画角が大きく変化します。これは、iPhone 12に搭載された、「広角レンズ」と「超広角レンズ」の切り替えが行なわれているからなのです。

・広角レンズ

・超広角レンズ

上が広角カメラ(1×)、下が超広角カメラ(0.5×)での撮影。同じ場所で撮影しても、写る範囲がかなり違うことが分かります。

「自分の好きな写りのカメラモードを選択したら、画面上のグリッドの出番です。写る風景とグリッドを照らし合わせながら、水平垂直を整えましょう。水平垂直がきちんと取れていると、写真のクオリティがアップしますよ」

5. 美しい「夜景」を見たままに撮る方法

最後に紹介するのは、夜景の撮り方です。ぶれたり、目視するよりも意外ときれいではなかったり、明るく写って雰囲気が台無しだったりと、何かと難しい夜景の撮影。そんな時に役立つのは、明るさ調整の機能や「ナイトモード」です。

iPhoneのカメラは通常、暗い場所を撮ろうとすると、自動で画面が明るくなってしまいます。それを自分で調節することが、夜景を撮影するコツのひとつです。今回は、東京タワーを主役に東京の夜景を撮影してみました。

東京タワーをメインにして撮影するため、東京タワーをタップしてピントを合わせ、明るさを調節します。今回はやや暗めに設定して、光にメリハリを持たせ、きりっとした夜景を撮ることができました。逆に、わざと明るめに写して、より光が輝くようにしても魅力的です。さまざまな写りを試し、自分の好みのテイストを探しましょう。

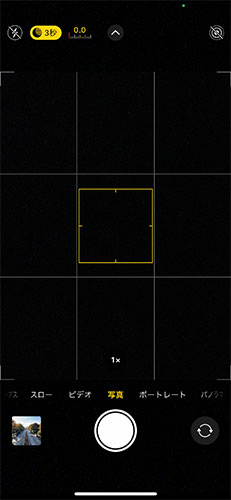

また、iPhone12には、「ナイトモード」が搭載されていて、暗い場所でも鮮明な描写が可能です。特別な設定は必要なく、周囲の光量をiPhoneが判断し自動でナイトモードを発動します。ナイトモードに移行すると、画面にこんな表示が出てきます。

「画面上部左側に黄色の秒数表示が出ると、ナイトモードに切り替わります。この場合(黄色地に「3秒」表示)はシャッターを押してから「3秒」撮影し続けるので、3秒間はカメラが動かないよう固定しましょう。手持ちでも大丈夫ですが、カメラが動いてしまうと画面に白と黄色の十字のカーソルが出てきますので、参考にしてください。光量に応じて秒数の表示は異なり、黄色の秒数表示部をタップすると秒数が調整できます。ナイトモードは、セルフィーやポートレートモードなどでも使用できますので、楽しんでくださいね!」

iPhoneの撮影機能をマスターして、充実したカメラライフを!

さまざまなシチュエーションごとに撮影のコツを紹介してきましたが、知らなかった機能などもあったのではないでしょうか。コツをマスターするカギは“たくさん撮ること”だと矢島さんは言います。

「写真は1枚撮影して終わり、という方も多いと思います。でも、違う角度から被写体を見たらより素敵に写るかもしれません。撮りたいと思ったものを、いろんな角度から観察することが上達への近道です。また、『写真が上手い人はセンスがいい』とよく言われますが、『知識』があるからこそ『センスのいい』イメージが湧くのだと思います。まずはたくさん撮って経験値を積み、iPhoneでの撮影をより楽しみましょう!」

コツをつかみ、写真を撮ることの楽しさを体感してみてください。

『たのしいカメラ学校の教科書 カメラ1年生 iPhone・スマホ写真編』(インプレス)

1200円+税

【プロフィール】

たのしいカメラ学校 代表 / 矢島直美

株式会社第一プログレス在職中に、雑誌『カメラ日和』を企画。2008年より編集長に就任。2016年に広く一般向けの新しい写真教室「たのしいカメラ学校」をスタート。カメラの使い方・撮り方の基本から写真を使ったものづくりの講座まで多彩な講座を行ない、東京を中心に全国で写真講座を開催。その他企業・自治体向けの専門的なカメラ研修のほか、Apple JapanのiPhoneカメラセミナー、住田美容専門学校の撮影講座の講師を務める。写真教室の受講生は9507人(※2020年5月1日現在)。写真教室のレッスン内容をまとめた著書に『カメラ1年生 デジタル一眼カメラ編』『カメラ1年生 iPhone・スマホ写真編』(共にインプレス刊)がある。