桜(ソメイヨシノ)の開花の便りが届くと、それまで寒々しかった風景が一気に“春模様”に変わり、気持ちも高揚してくる。そして、開花、三分咲き、五分咲き、満開……と開花が進むにつれて、カメラマンの写欲も高まってくるのだ。ソメイヨシノが散ると、今度は、八重咲きのサトザクラが見ごろを迎える。そんな華やかな春の姿を求めて、都会のオアシス「新宿御苑」を訪れてみた。今回はこの桜撮影を例に、写真表現の幅を広げるコツをお伝えしたい。

【今回の旅の相棒】

キヤノン

EOS 6D MarkⅡと交換レンズ3本(EF16-35mm F4L IS USM/EF24-70mm F4L IS USM/EF100-400mm F4.5-5.6L IS Ⅱ USM)

今回の撮影機材には、小型軽量で機動性に優れるフルサイズ一眼レフ「キヤノン EOS 6D MarkⅡ」を選択。そしてレンズには、広角、標準、望遠(超望遠域もカバー)という、3本の高性能な“L仕様”ズームレンズを用意した。

【撮影スポット】

新宿御苑(東京都・新宿区)

明治39年、皇室の庭園として造られた「新宿御苑」。第二次世界大戦後は国民公園として一般に公開され、多くの人に親しまれている。約58ヘクタールの広大な敷地には、イギリス風景式庭園、フランス式整形庭園、日本庭園などが巧みに組み合わせられている。そして、春の花見の名所としても有名で、ソメイヨシノの開花時期には大勢の来園者でにぎわう。また、ソメイヨシノが散ったあとも、4月下旬くらいまで、多くのサトザクラの花を楽しむことができる。

※酒類持込禁止、遊具類使用禁止

■新宿御苑ホームページ

https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/

【その①相反する要素を組み合わせる】

数々の桜と高層ビル群の取り合わせの「妙」を楽しむ

新宿御苑内の桜を“風景の一部”として見た場合、木立ちの向こうに見える高層ビルとの組み合わせが、1つの狙いどころになるだろう。桜の木を含めた樹林と、高層ビル群……。この相反する要素を組み合わせることによって、この場所の“都会のオアシス”ぶりが、表現できるのである。

ただし、写真の主役はあくまでも桜なので(多くの場合は)、まずは絵になる桜の木や枝を見つけること。そして、その主役が映える構図を心がけながら、印象的なビルを画面内に取り入れるようにする。

次の作例では、満開を過ぎたソメイヨシノと周囲の新緑を絡めて、広角ズームの超広角域でダイナミックに写し込んだ。そして、樹林の向こうに見える独特な形状のドコモタワー(通称)も取り入れ、都会らしさを演出している。

【その②ドラマチックな瞬間を切り取る】

望遠ズーム+三脚で花びらが舞う“一瞬の絶景”を狙う

新宿御苑を訪れた4月上旬、ほかの桜スポット(都内)と同様、苑内のソメイヨシノは、かなり花弁が散っているようだった。しかし、まだ花が多く残っている木もあって、それらは風が吹くたびに花吹雪を散らしていた。そんなドラマチックな瞬間を、望遠ズームを使って切り取りたいと考えた。

だが、1枚の写真のなかに“ドラマチックな桜吹雪”を捉えるのは結構難しい。「いまだ!」と思ってシャッターを切っても、僅かにタイミングがずれて、思ったよりも桜吹雪が目立たない……という結果も多くなる。だから、可能ならばカメラを三脚に固定して構図を一定に保ち、桜吹雪が舞う瞬間を辛抱強く待つようにしたい。

【その③視点を変えてみる】

ポジションとアングルの変化で花の存在感を高める

新宿御苑内のサトザクラなどを観察していると、手が届く位置に咲く花が多いことに気づかされる。だから、焦点距離の長い望遠や超望遠レンズを使わず、標準系のレンズで近づいて大きく写すことができるのだ。

こういった“手が届く被写体”は、撮影ポジションやアングルを変えることで、写真の写り方が大きく変わってくる。それを意識しながら視点を変え、被写体と周囲(主に背景)がバランス良く見えるポイントを見つけて撮影したい。例えば、背後に絵になる建造物や木立ちなどがあったり、上空に爽やかな青空が広がっていたら、下から見上げるようなアングルで、それらの背景要素を積極的に取り入れよう。

ウコンの背後には、背丈の高いユリノキがある。その木の高さと鮮やかな新緑も印象的である。ということで、近くのウコンの花(枝)を広角ズームで見上げて、背後のユリノキの高さも表現した。

【その④思い切って寄って撮る】

手が届く位置ならマクロの視点で花の表情を捉える

手が届く位置(距離)の桜の花なら、当然“一輪だけ”を大きく写すことも可能である。そんな撮影に最適なレンズと言えば、やはりマクロレンズになる。今回の撮影では、広角、標準、望遠の、3本の高性能ズームレンズを持参しているが、ここではそのなかの標準ズーム「EF24-70mm F4L IS USM」に注目。「最短撮影距離0.2m・最大撮影倍率0.7倍」という、マクロレンズ並のスペックを備えているのである。ということで、この標準ズームのマクロ機能を利用して、淡紅色のサトザクラの花を大きく捉えることにした。

こちらが実際の作例。すでに満開は過ぎた「長州緋桜」だったが、花弁の整った花もまだ多く残っていた。そのなかから、花弁が逆光に映える花を見つけて、周囲の葉やがくを絡めてアップで捉えた。

こちらは、別の個体を順光で捉えたもの。花の様子(形状や質感)はよくわかるが、逆光時のような透明感は出ない。このように、同じ寄りの撮影であっても、選んだ個体や構図によって印象は異なってくる。

【その⑤低速シャッターで躍動感を出す】

風に揺れる桜をあえてぶらして動感を表現

今回の撮影には三脚も持参しているので、望遠ズームを使用する際に、構図を一定に保ったり、カメラブレを防ぐことができる。そして、三脚を使用すれば、手持ち撮影では困難な“低速シャッター撮影”も可能になる。この手法で撮影すれば、風に揺れる桜の枝を大きくぶれさせて、動感のある写真に仕上げることが可能になるのだ。

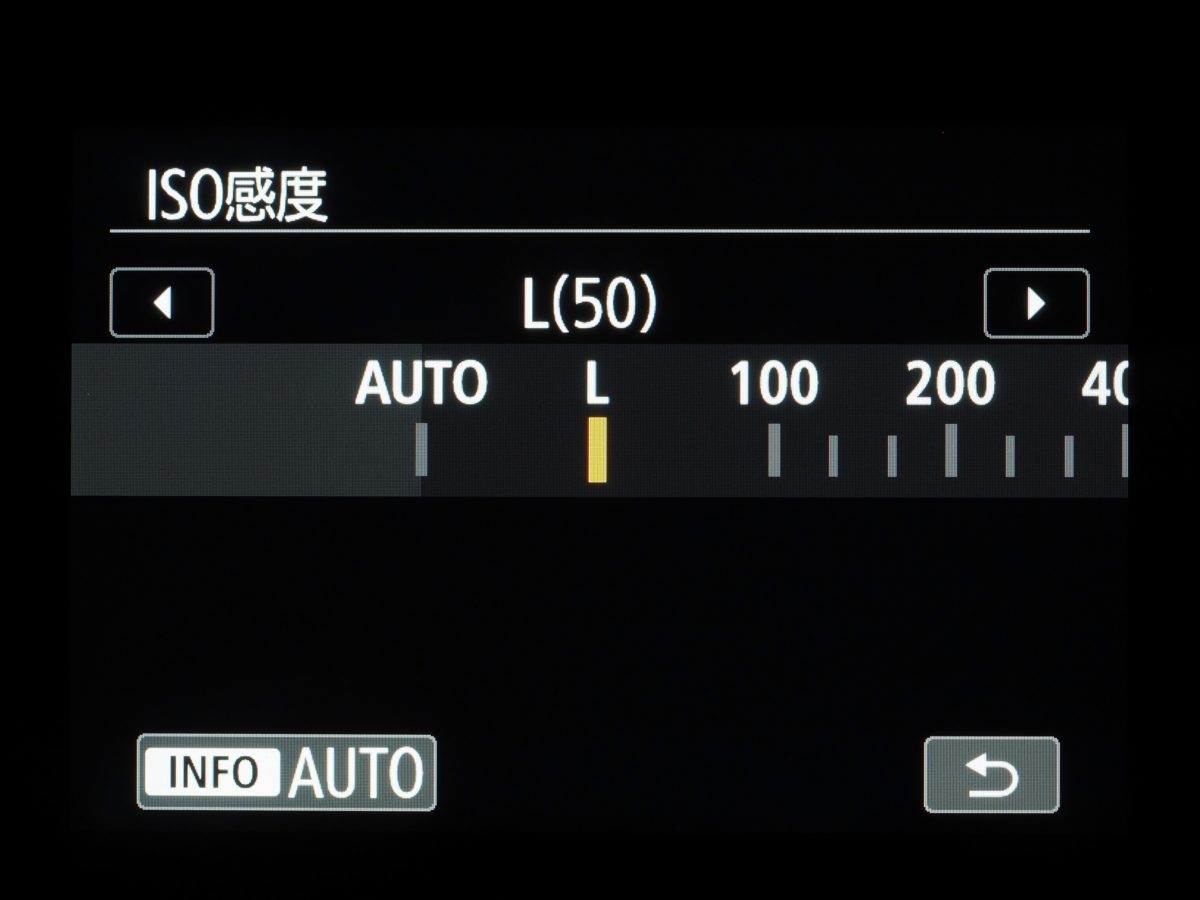

しかし、明るい日中の撮影で低速シャッター(1/4秒以下とか)に設定すると、露出オーバーで明る過ぎる写真になってしまう。また、レンズを絞り込み過ぎると、解像感が低下する回折現象によってアマい印象の仕上がりになる。EOS 6D MarkⅡには、この現象を補正する「回折補正」という機能が搭載されているが、それでも最良の画質を得るなら極端な絞り込み(最も絞った状態)は避けたいところ。

そういう場合には、色や階調に影響を与えずに光量を減らせる「NDフィルター」が便利。これをレンズ前面に装着すれば、明るい日中でも低速シャッターで適正な明るさに写せるようになるのだ。

実際の作例がこちら。解像感の高い描写を得るため、設定絞りはF16くらいに止め(使用レンズの場合)、ND16フィルターを装着して、1/2以下のシャッター速度を得た。このくらいの速度なら、風による枝も大きくぶらせて、迫力のある仕上がりになる。

こちらはNDフィルターなしで、ほかは同条件で撮影したもの。得られたシャッター速度は1/40秒。細部をよく見れば、風によってぶれている部分もある。だが、その範囲やブレ具合は中途半端で、イメージするブレ効果とは程遠い。

【その⑥可動式モニターを活用する】

可動式モニターの活用で斬新なアングルを!

「撮影ポジションやアングルを変えることで、写真の写り方が大きく変わってくる」と、前のほうで述べた。しかし、その被写体が自分の目線より高かったり極端に低かったりすると、液晶モニターを見ながらのライブビュー撮影でも、構図やピントの確認が難しくなる。そんな極端なポジションやアングルでは、液晶モニターを見やすい角度に調節できる、可動式モニターを搭載するカメラが有利である。

こちらが、上の状況で撮影した実際の作例。これを可動式モニターなしで撮ろうと思うと大変だ。

【その⑦アスペクト比を変更してみる】

「16:9」のアスペクト比で空間の広がりを表現

写真のアスペクト比(長辺と短辺の比率)は、メーカーやカメラのタイプによって異なるが、現在のデジタルカメラでは「3:2」と「4:3」の2種類に大別される。キヤノンの一眼レフEOSには「3:2」が採用されているが、今回使用したEOS 6D MarkⅡは、3:2、4:3、16:9、1:1、と、4種類のアスペクト比が選択できる。

これを利用し、被写体の形状やスケール感に応じて、通常の3:2とは異なるアスペクト比を選択するのもおもしろい。それによって、通常のアスペクト比とは異なる空間表現(広がりや集約)を得ることができる。

例えば、「16:9」のアスペクト比は、現在のハイビジョンテレビやビデオカメラのフォーマットとして馴染みがある。通常のスチルカメラよりも横長の画面なので、広い場所や連なる被写体を雄大に見せることができる。

桜のように特定の被写体を撮影しに出かけると、ともすれば似たような写真になってしまいがち。今回紹介したようなことを頭に置きつつ、写真表現の幅を広げてみよう。そうすれば撮影旅がもっと楽しくなるはずだ。