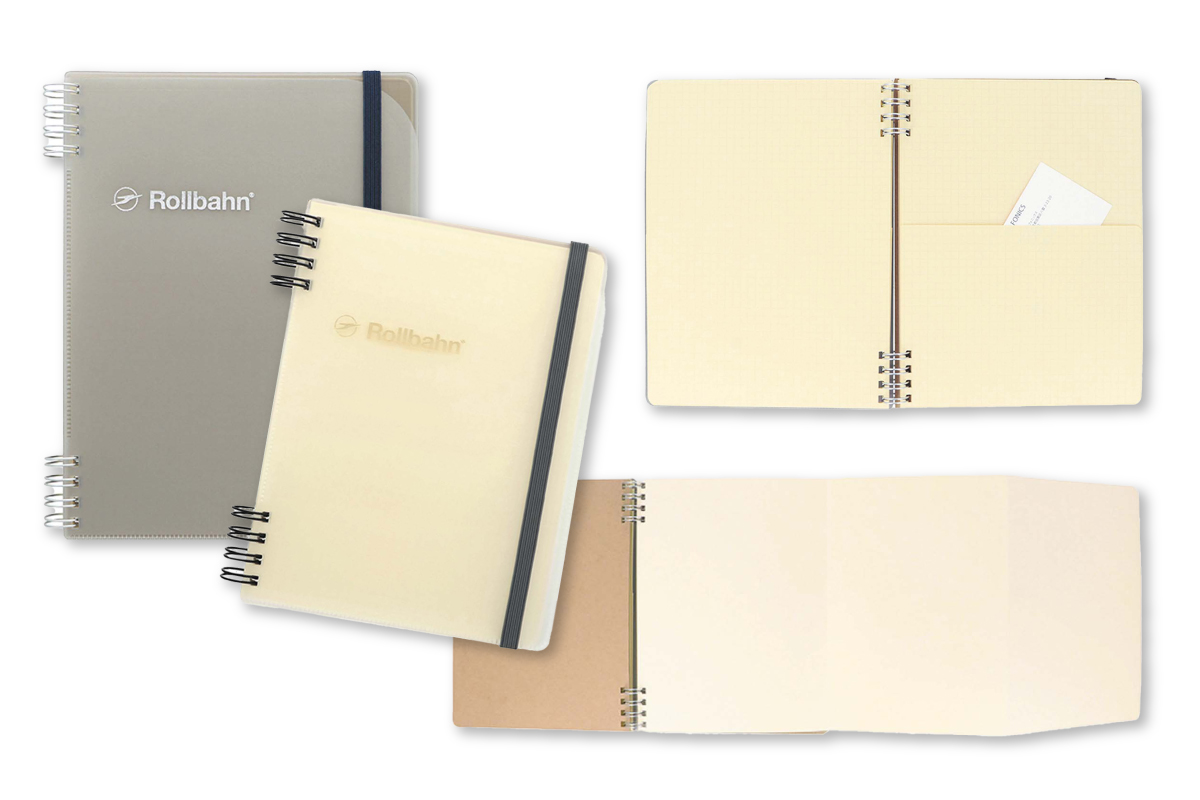

旅先の写真、立ち寄った美術館のチケットやショップカード……大切な旅を、リアリティをもって思い返せるさまざまな記録や紙ものを、もっと気負わず面倒なくまとめておけたらいいのに___。人気のノートブランド「ロルバーン」 から、そんな希望をかなえるシリーズ「旅するロルバーン」が誕生しました。

開発に関わったのは、“紙ものコレクター”としても知られ、18年以上にわたってロルバーンを愛用する 縁で「旅するロルバーン」のアドバイザーを務めるフリーアナウンサーの堤信子さんと、デルフォニックスで商品企画やマーケティングに携わる花澤翔子さん、大谷春菜さん。「旅するロルバーン」が生まれた経緯から使いこなしのポイントまでをインタビューしました。

思いの一致で一気に商品化へ!

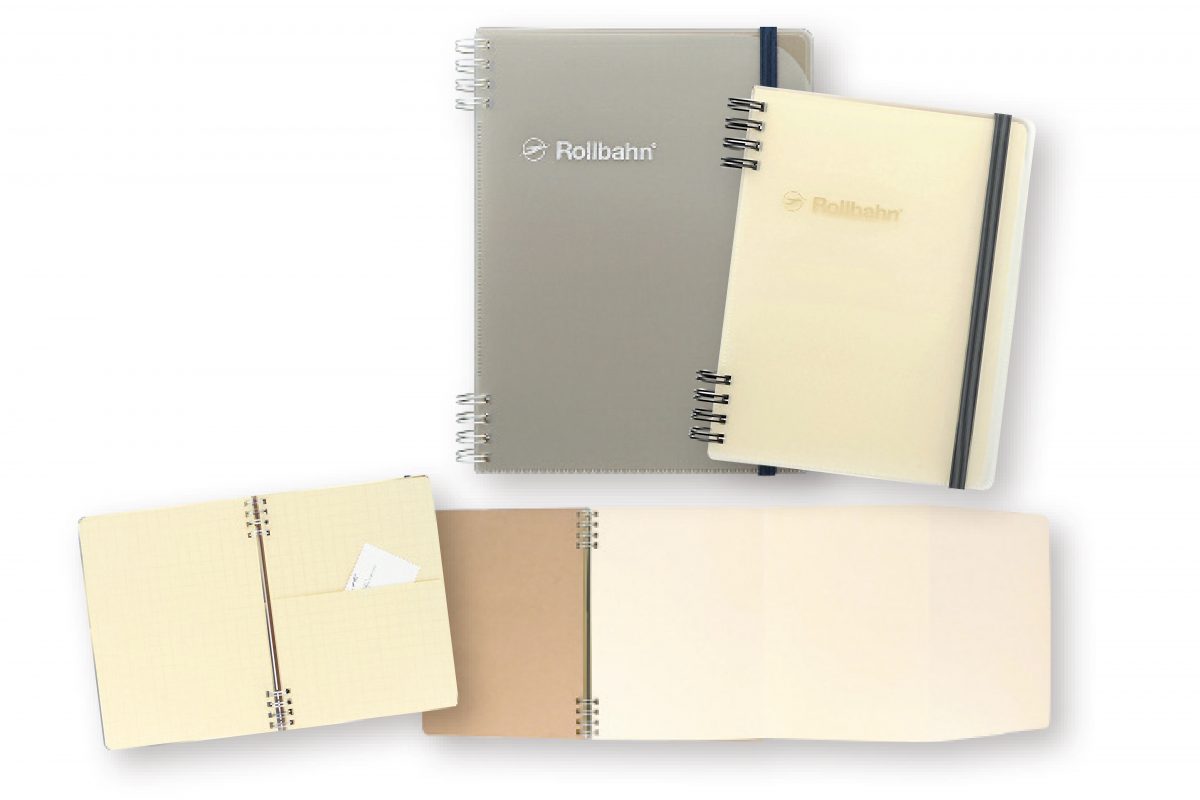

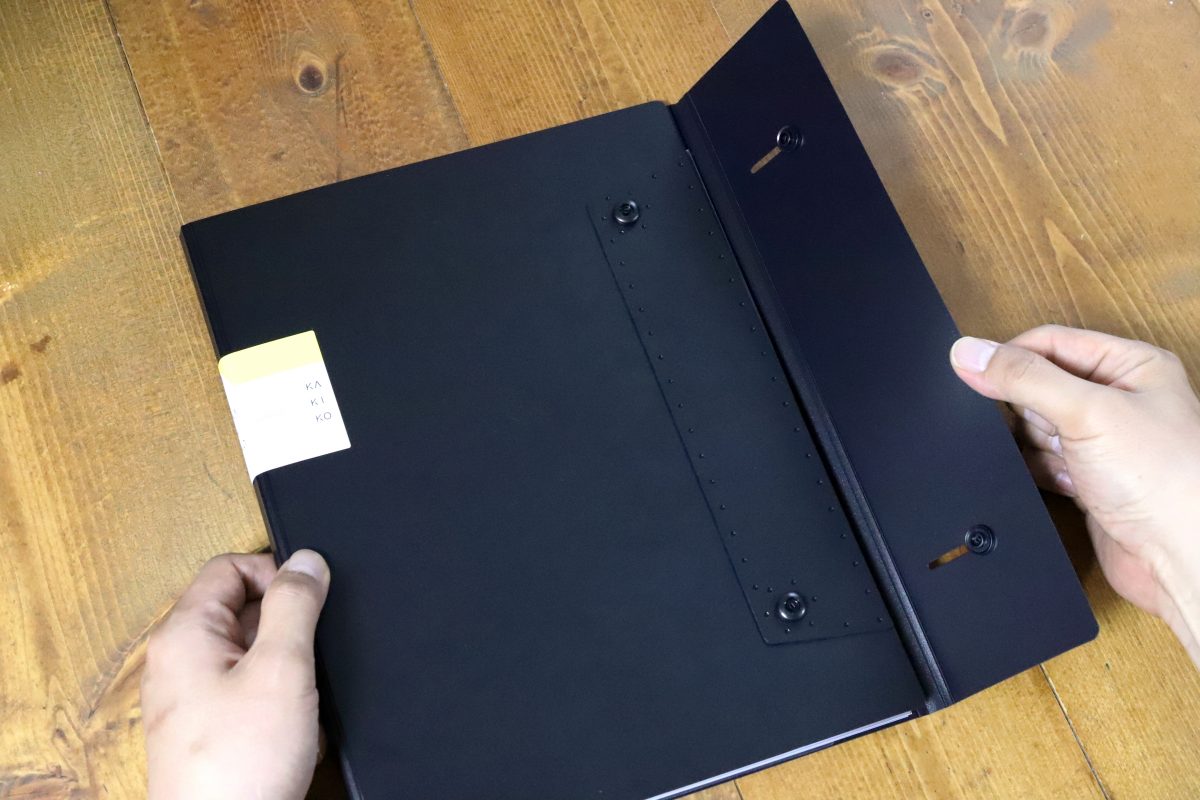

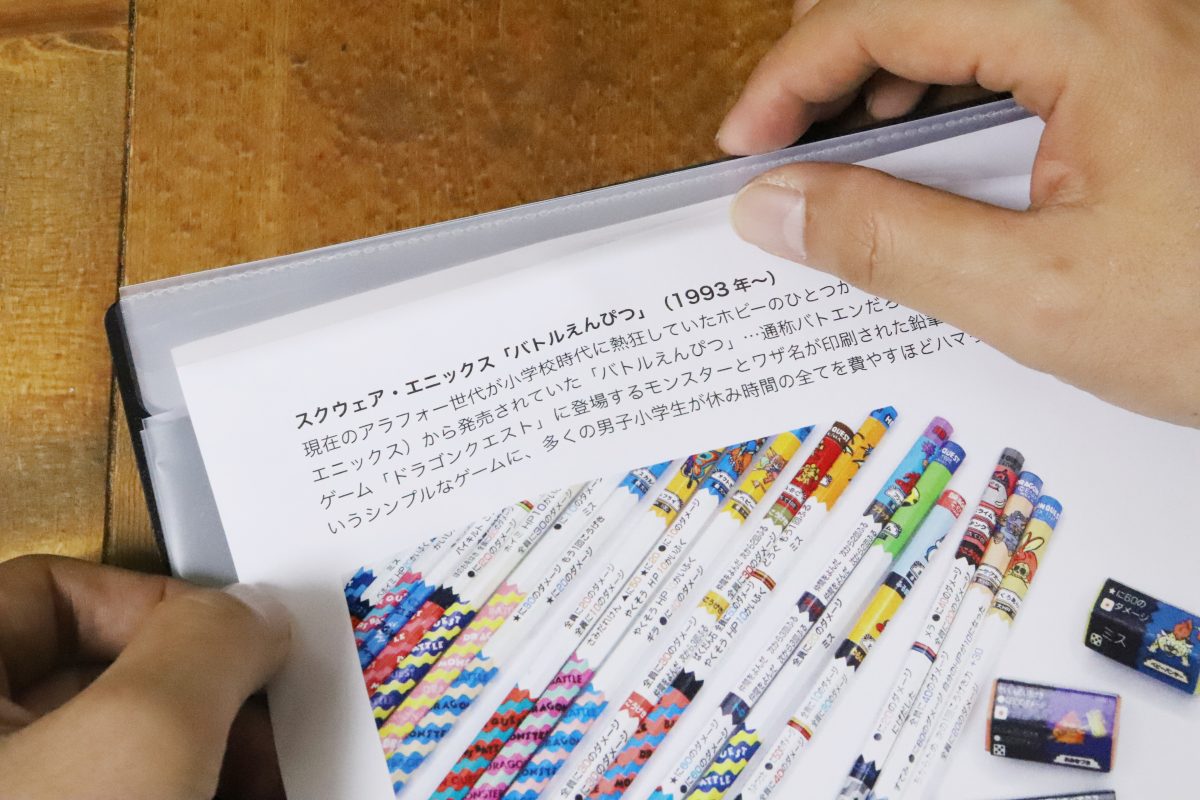

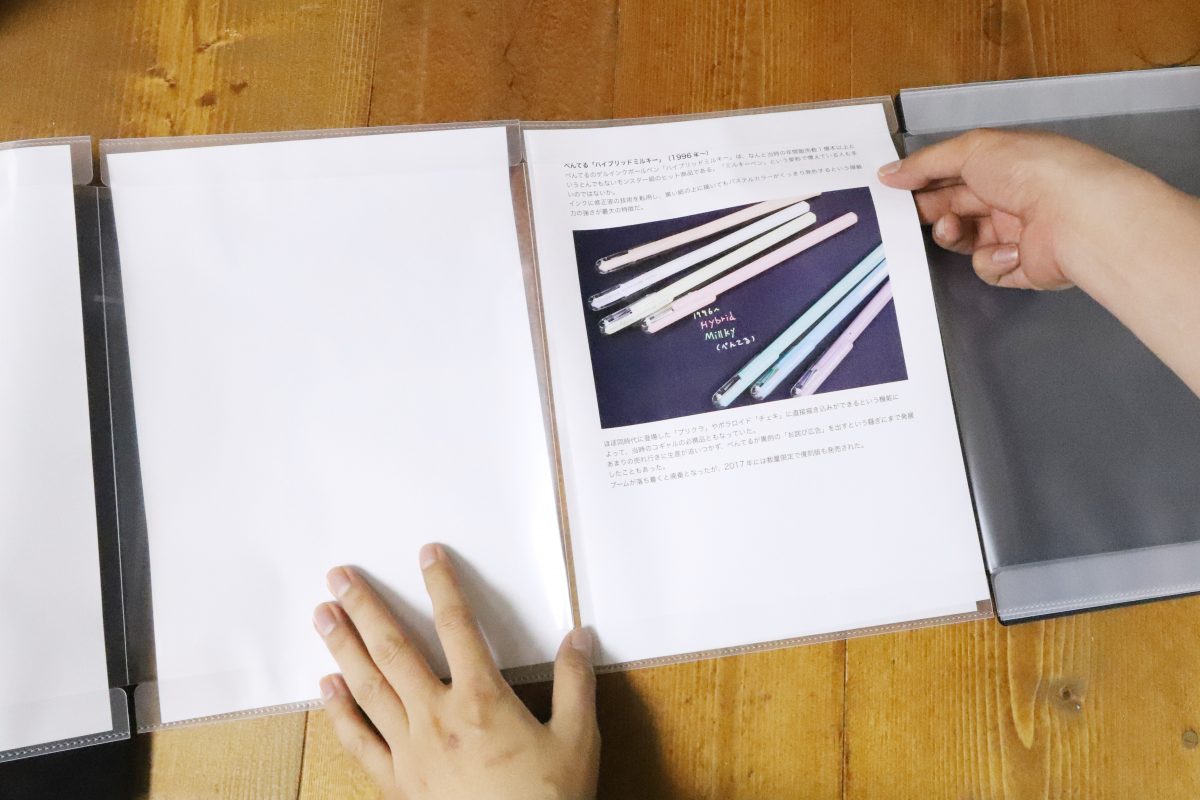

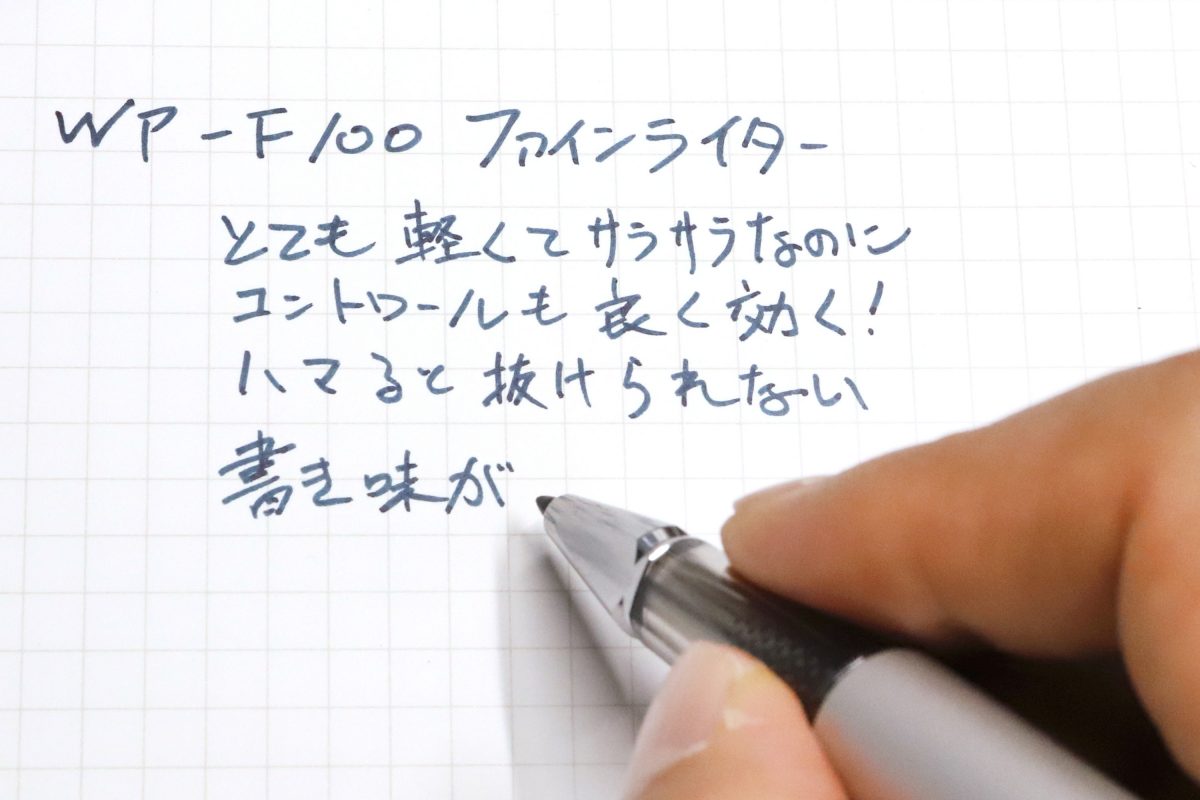

旅をしながら保存やメモすることで、その瞬間を記録することができるのが「旅するロルバーン」。2020年2月に発売された、ページを自由に入れ替えられる「ロルバーン フレキシブル」の新シリーズとして、2023年7月に発売されました。

この開発には、旅好きで文具に造詣が深い堤信子さんが携わっています。

堤信子さん。

「普段から、旅行には必ずノートを持ち歩いて、航空チケットや訪れた場所のパンフレット、お店の紙ナプキンや箸袋まで、さまざまなものを貼りつけて記録してきました。でも、一日中外出してホテルに戻るとクタクタで、ペンを握ったまま寝落ちすることも。この作業は楽しい反面、ちょっと大変だなとも思っていたんですね。そうした経験から、旅をしながら簡単に、疲れずに情報や思い出をストックできるノートが欲しいと願っていました」(堤信子さん)

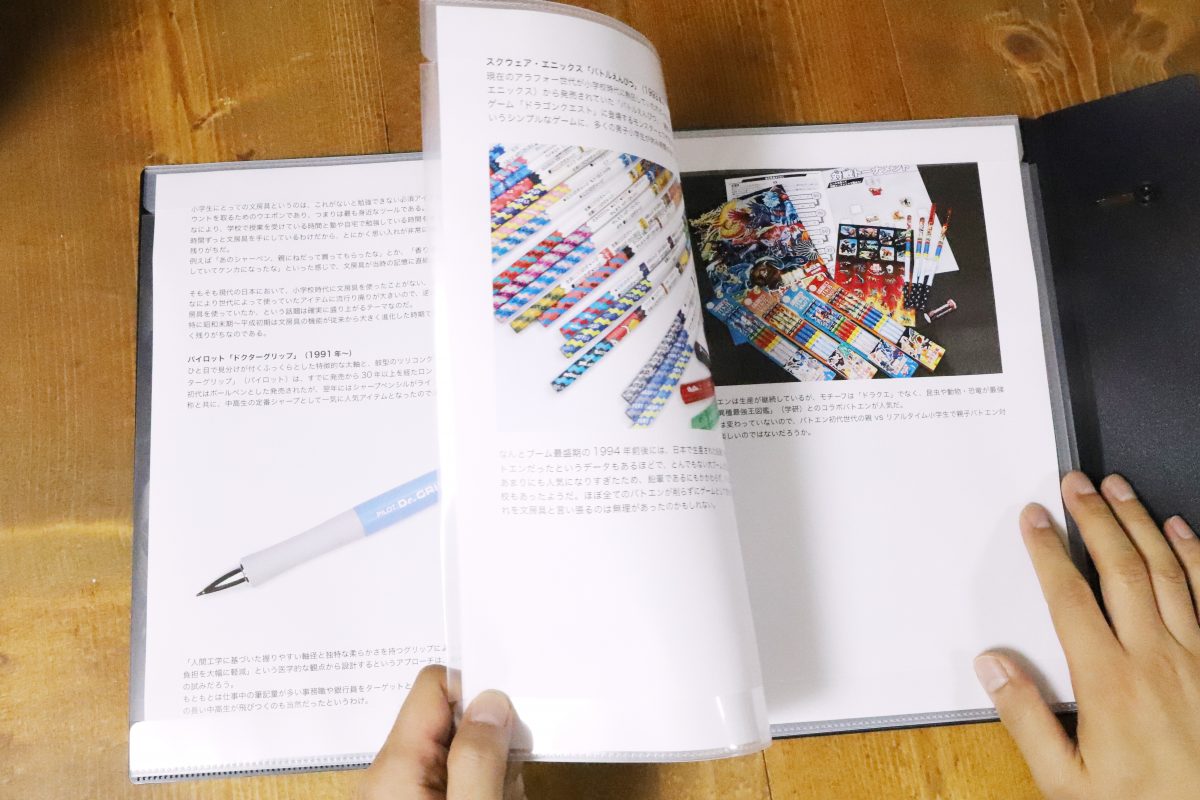

堤さんがこれまで手にした旅ノートは、スケッチブックから、大学ノート、ポケットだけのものまで多岐に渡ります。その一部を特別に見せていただきました。

ポケットを自作した堤さんの旅ノート。

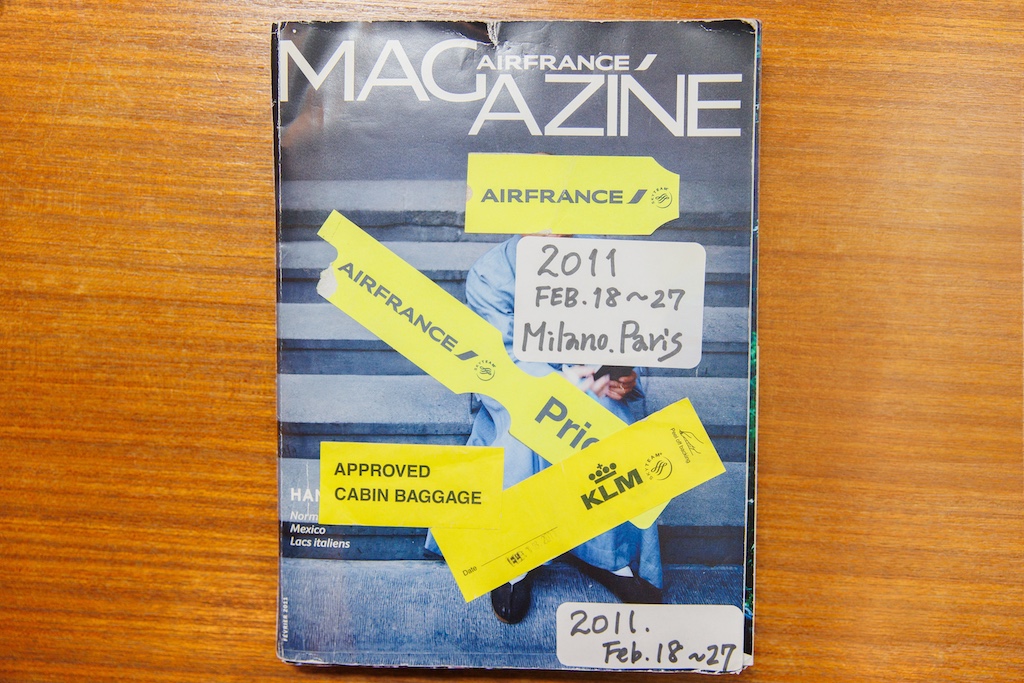

時には、飛行機の機内紙や御朱印帳を使うことも。

機内紙の世界地図には、航路を書き込んで。

表紙にも荷物のタグを貼るなどアレンジを加えています。

お菓子のパッケージもそのまま貼り付けて。

あらゆるメーカーのノートを試してきた堤さんですが、どれも少し不便さがあり、100%満足できずにいたといいます。そんなとき、仕事を通じて出会い、互いにリスペクトする関係だったデルフォニックス代表の佐藤達郎さんに、旅ノートの悩みを打ち明けたそう。2019年、ご一緒したお仕事後の雑談中のことでした。

「当時のロルバーンは取り外しができなかったので、ノートが余ったり足りないことに不便さを感じていました。『旅によって必要な枚数が違うので、自分でページやポケットが調整できる旅ノートがあったら最高ですね』とお伝えしました」(堤さん)

実はこのとき、発売を間近に控えていたのが、ページを入れ替えられる「ロルバーン フレキシブル」でした。堤さんが同じ構想を抱いていたことに、佐藤社長も驚いたのだとか。その後、「フレキシブルの進化版として、旅に特化した商品を一緒に作りましょう」と佐藤社長から声がかかり、共同プロジェクトが始動しました。

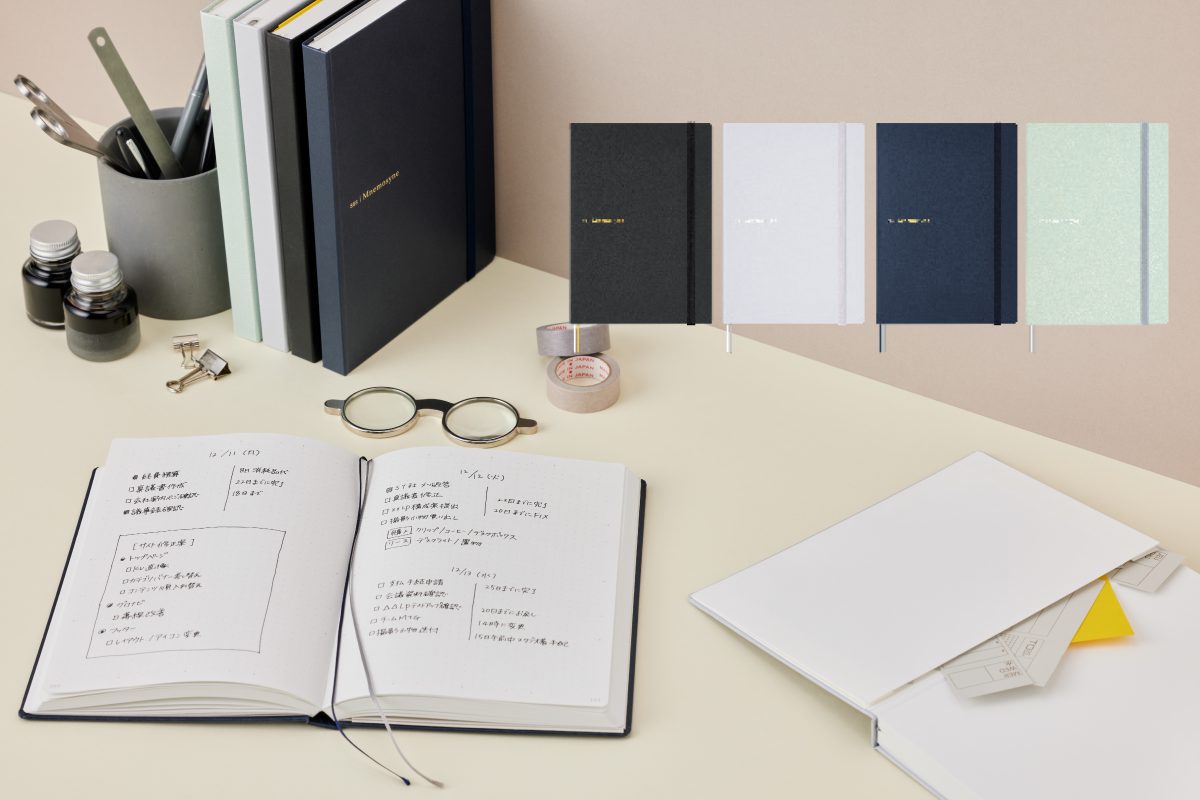

進化する定番ノート「Rollbahn(ロルバーン)」が20年経ってもファンを増やし続ける理由

紆余曲折の連続!

旅するロルバーンの開発は、2020年から2023年にかけて、私たちの日常から旅が消えた外出自粛期間と重なります。「結果的にこの期間がちょうど良かった」と話すのは、商品開発に携わった花澤翔子さんです。

デルフォニックス、商品企画部の花澤翔子さん。

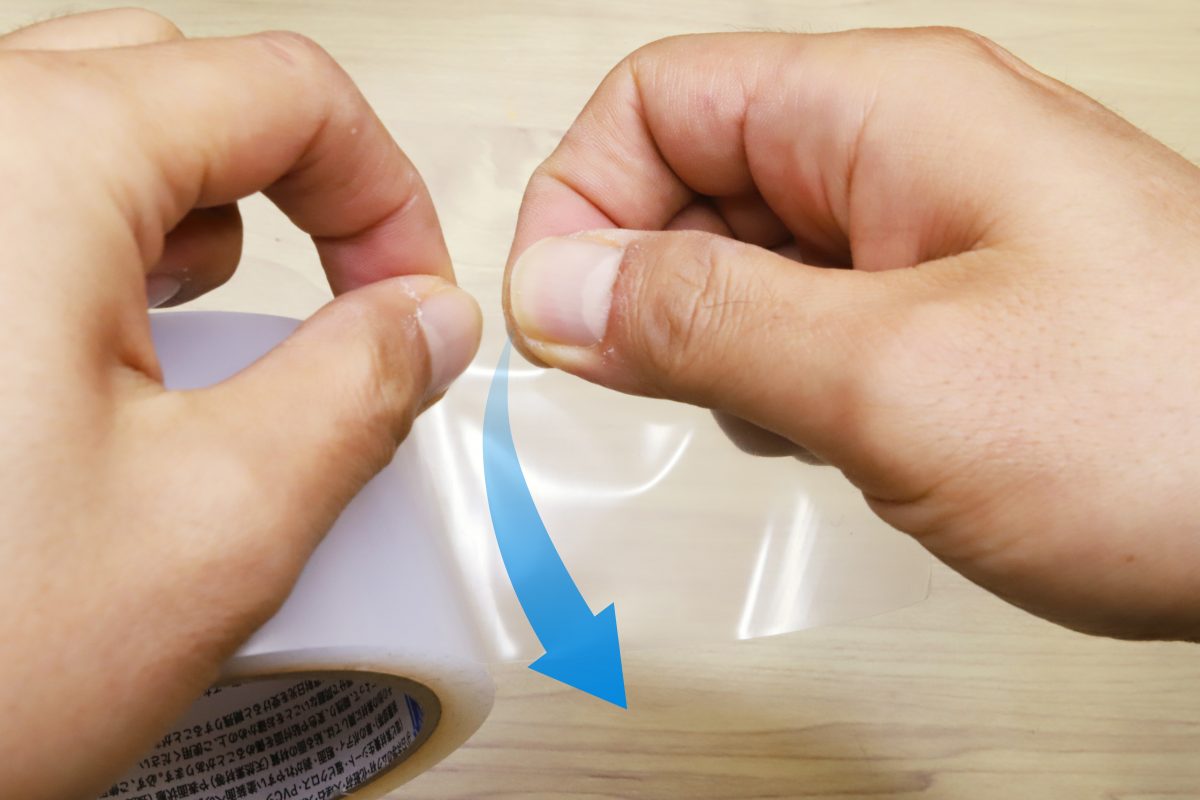

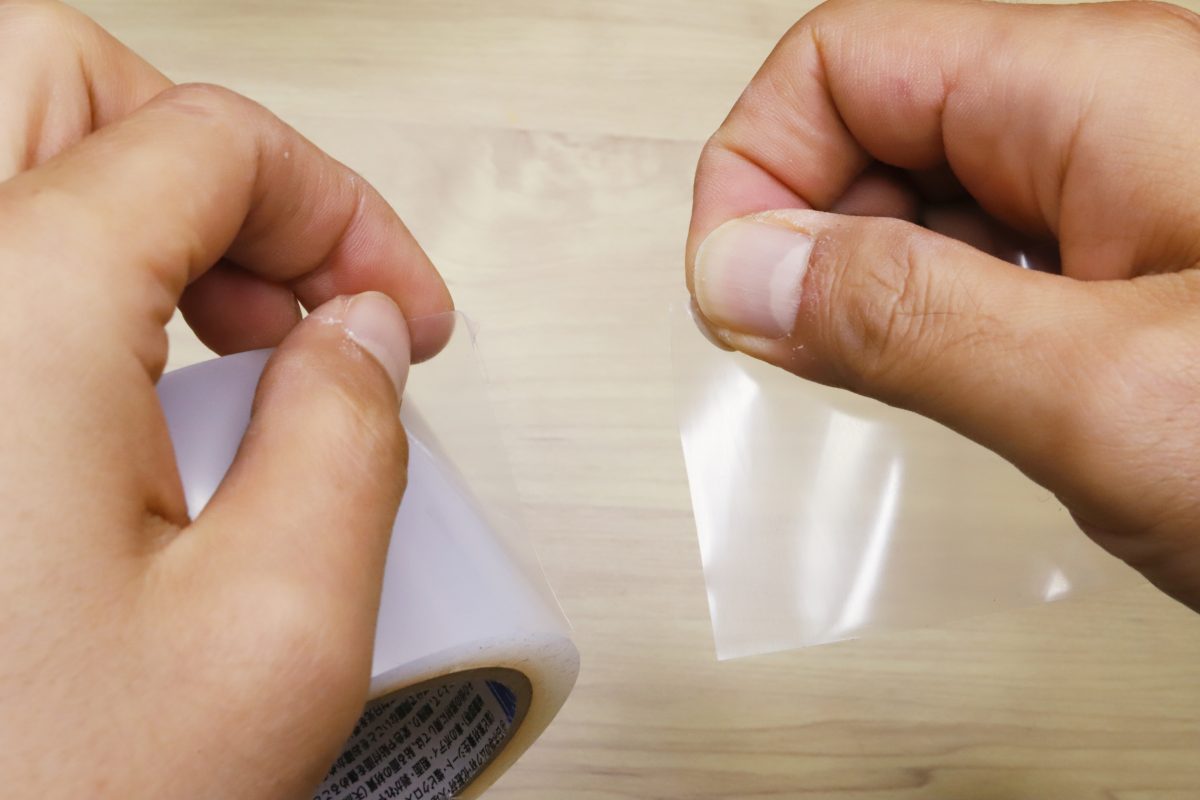

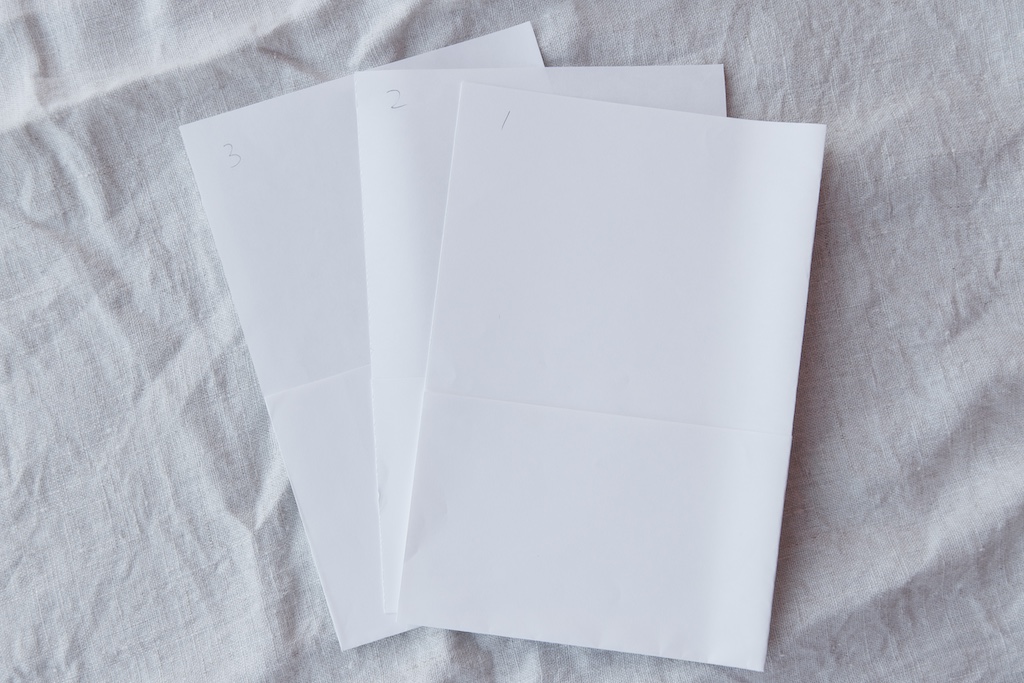

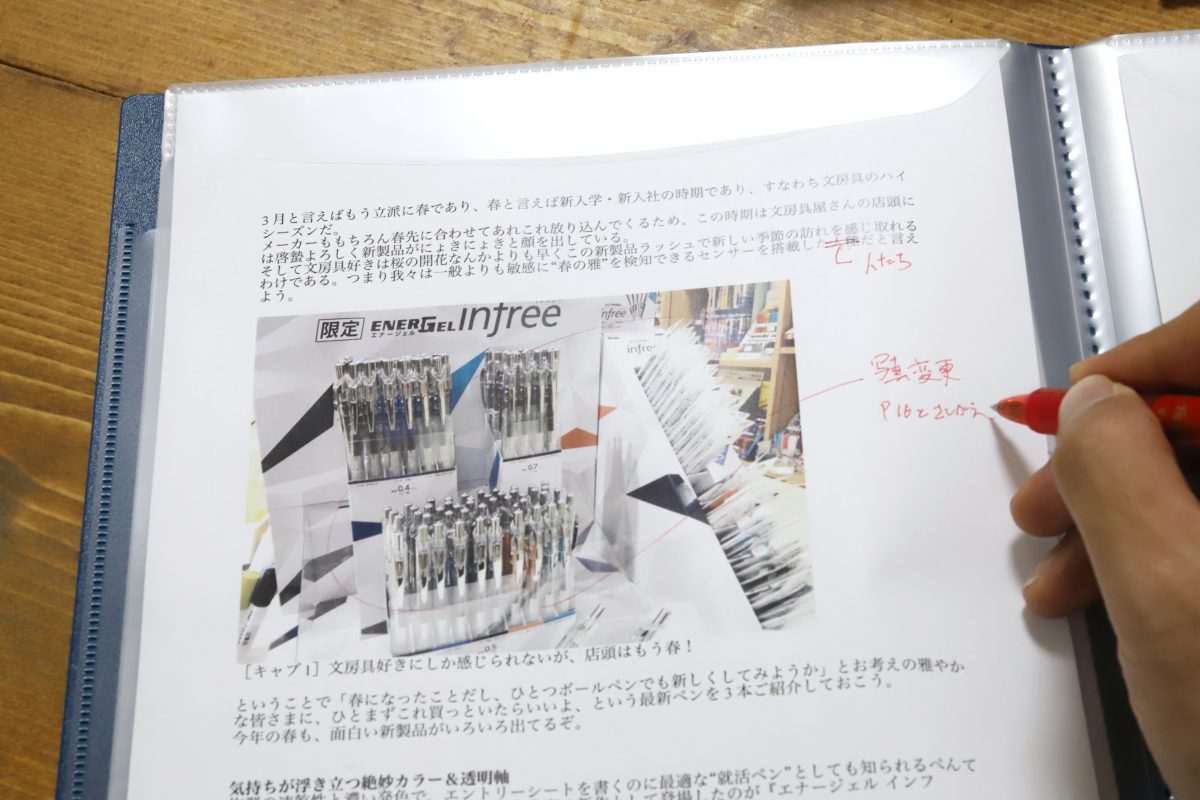

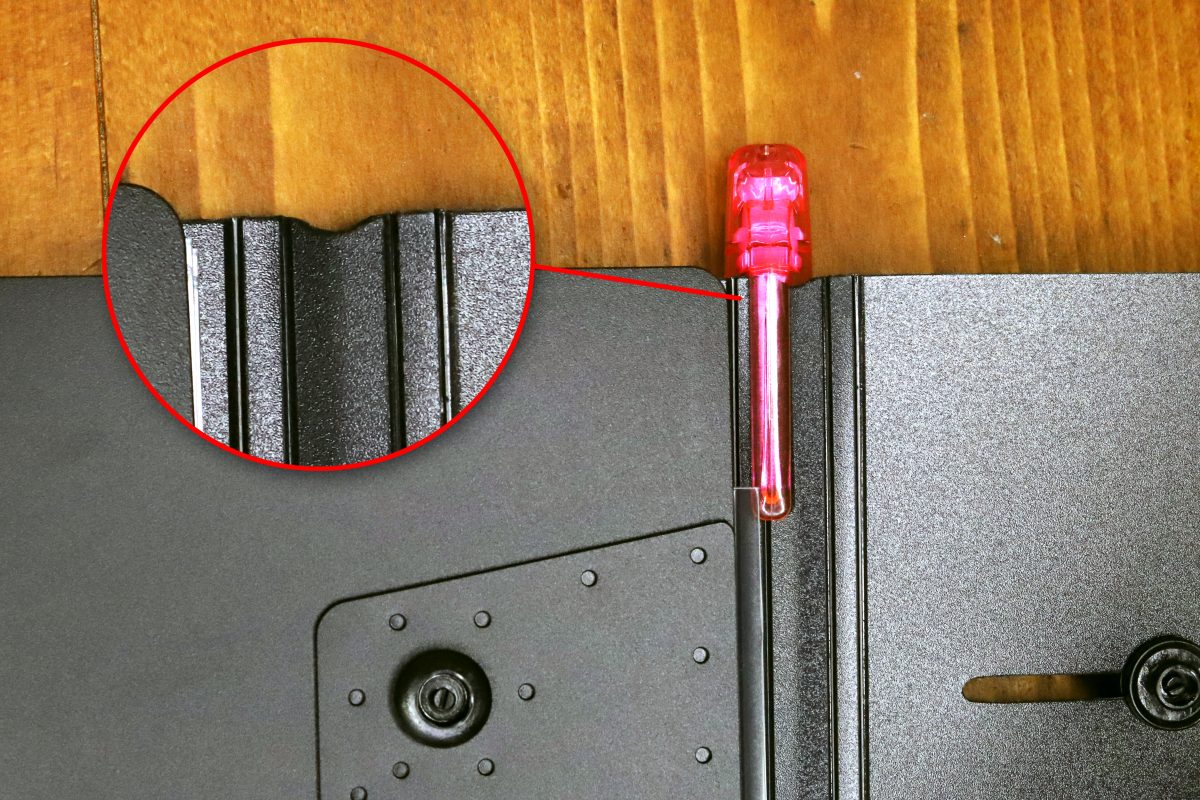

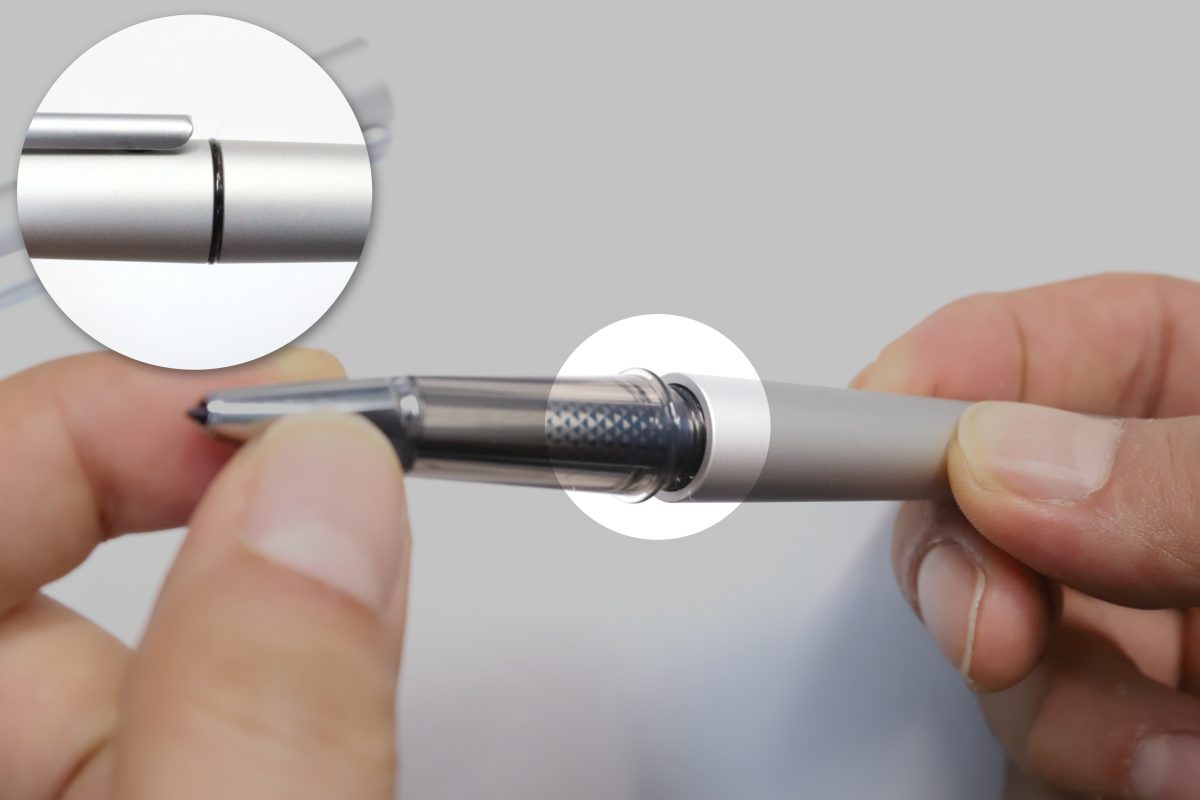

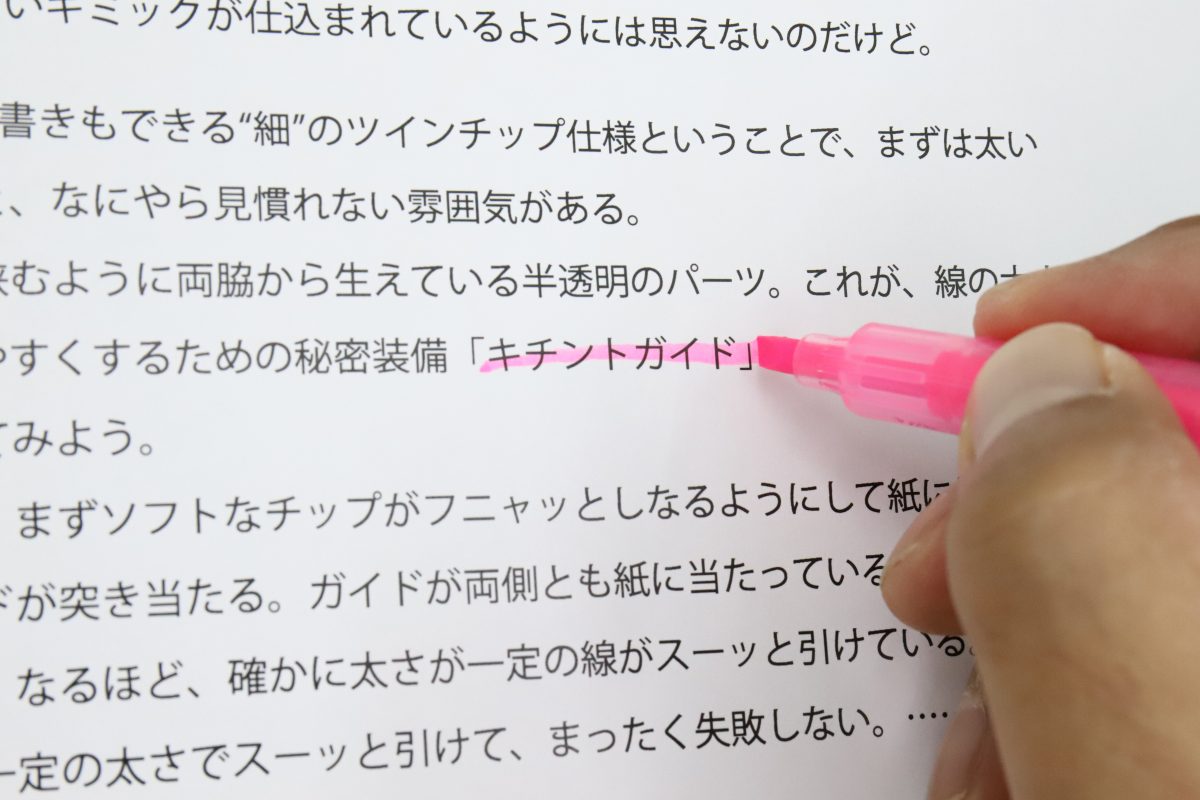

「この商品の一番のポイントは、紙ものを気軽にストックできる、紙製ポケットがあることです。そのポケットの制作がとくに大変でした。リングを取り外しポケットを入れ替えるのではなく、ポケットそのものに切り込みをいれ、リングから直接取り外せる仕様にしたんですが、ここに苦慮しました」(デルフォニックス・花澤翔子さん)

ポケットの強度を出すのが難しく、完成には2年もの年月が。ポケットの折り方も何通りも試したそう。

一方で、カバーづくりも一筋縄ではいきませんでした。

「『フレキシブル』のカバーはすべて合皮だったので、旅するロルバーンも合皮でデザインするところから始まりました。でも、包み紙や箱など、“紙ものコレクター”でもある堤さんとご一緒するのに、本当に合皮でいいのか、堤さんらしさを表現できる方法が他にあるのではと、メンバー間で議論になることもありました」(花澤さん)

ある日堤さんは開発チームを、「文具部屋」と名付ける自身のオフィスに招きました。

「“紙フェチ”の私が、長年かけて大切に集めた膨大なコレクションを見ていただきました。どれも思い入れのあるものばかりでしたが、旅先で出会った、とっておきの3種類を持ち帰っていただいて、デザインに活かしていただけることになったのです」(堤さん)

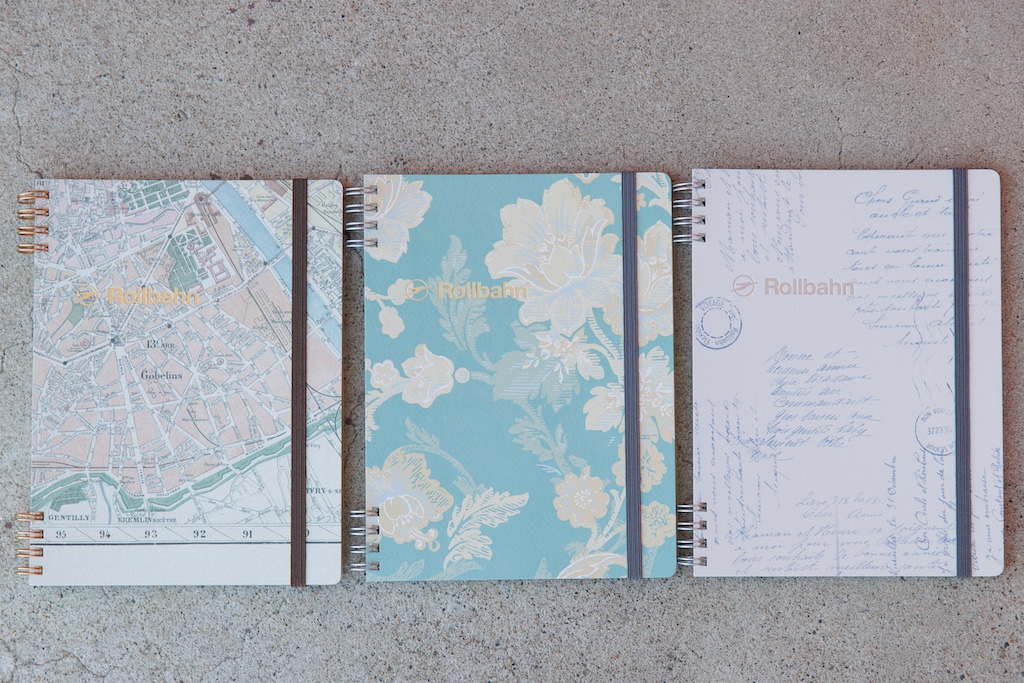

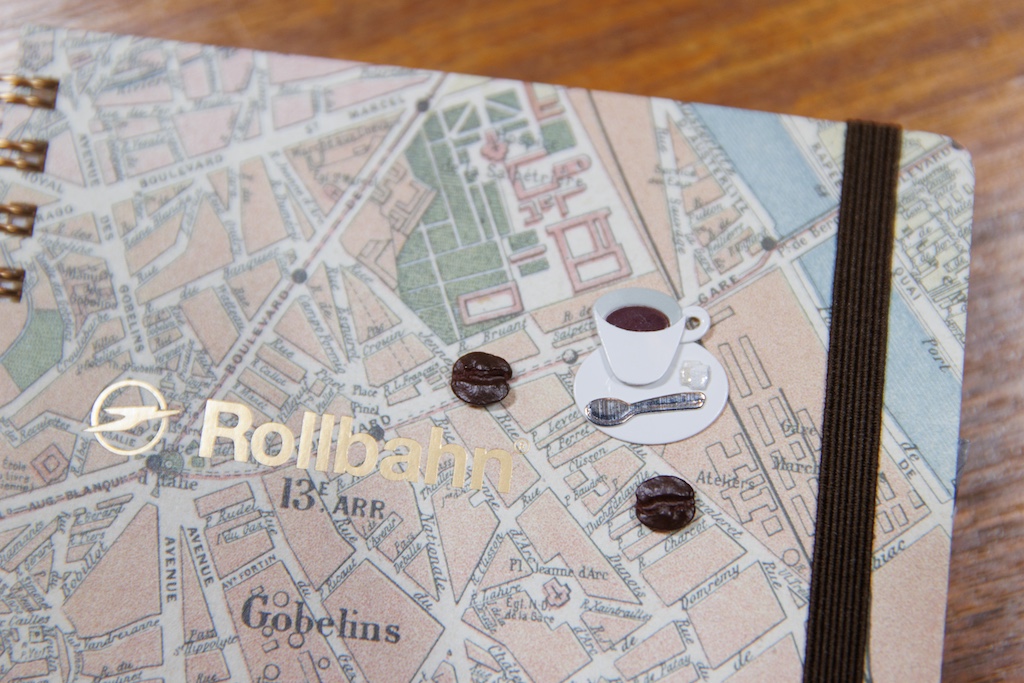

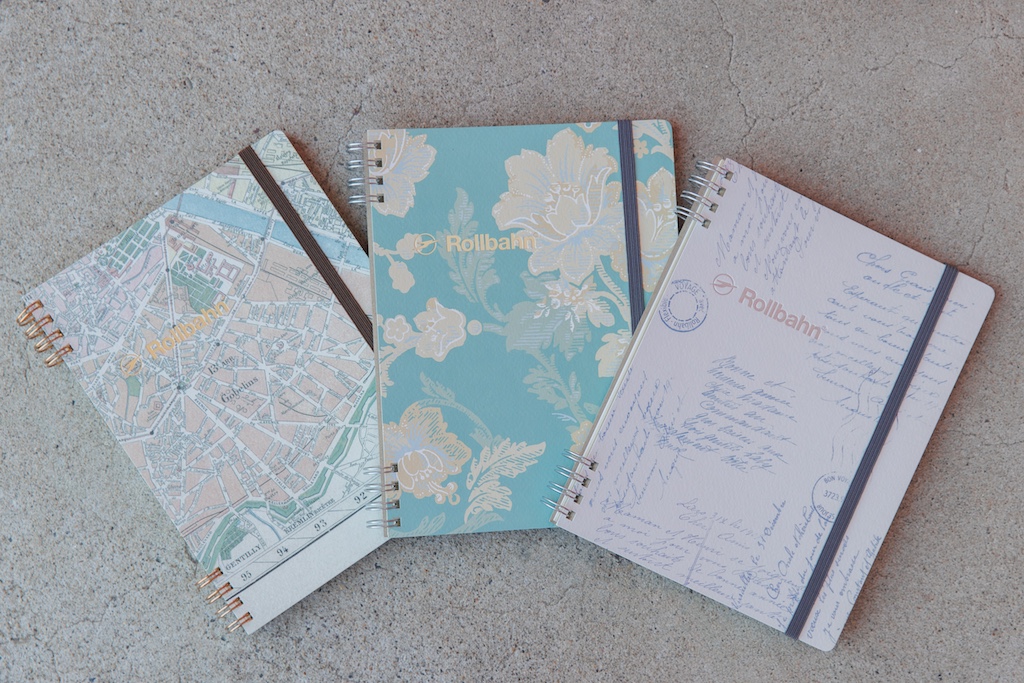

デルフォニックスに持ち帰られたコレクションは、後に「マップ」「ウォールペーパー」「レター」柄として商品に反映されます。フレキシブルシリーズでは初めて、紙製のカバーが導入されました。

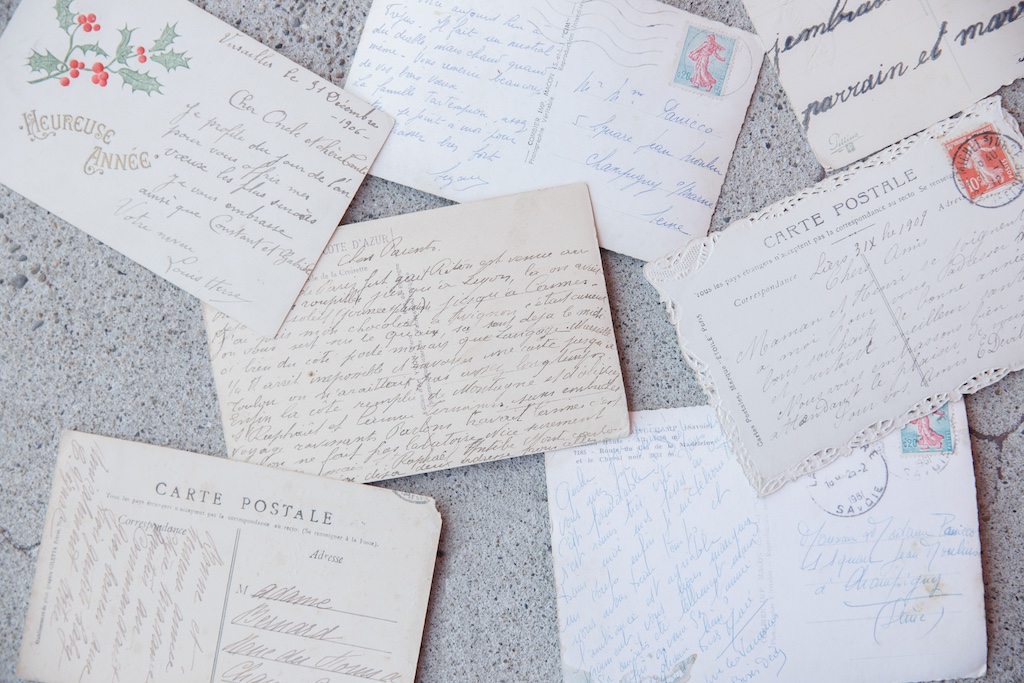

こちらがカバーデザインのモチーフになった、堤さんの貴重なコレクションです。

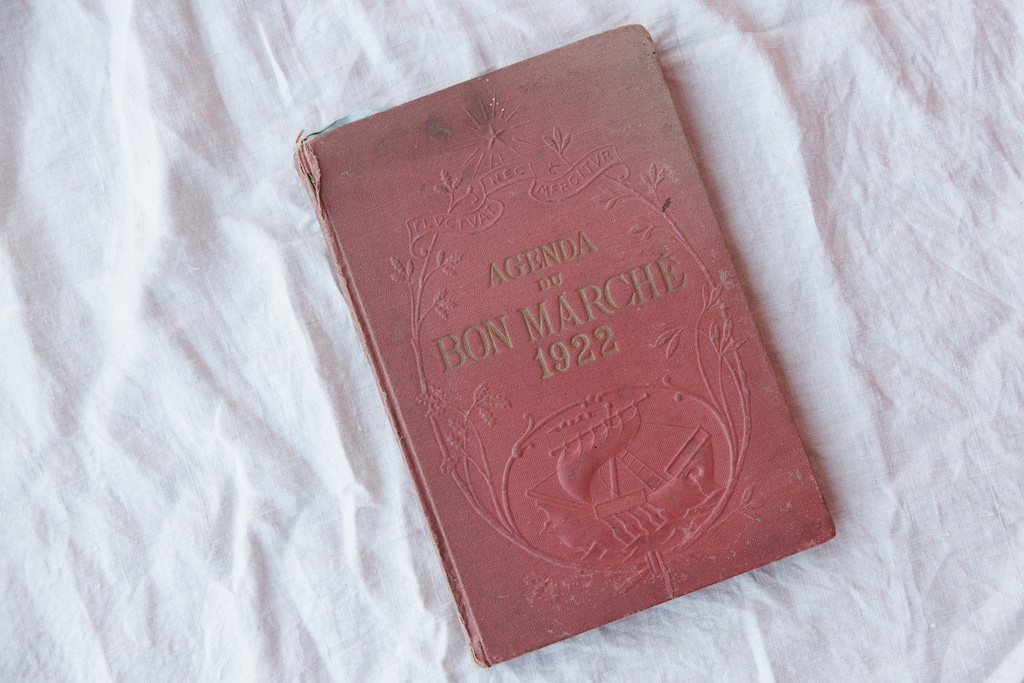

「マップ」のモチーフは、100年以上前のパリの地図です。パリの百貨店が、貴族階級の上顧客向けに配っていた年間手帳の付録でした。

こちらがその年間手帳。堤さんが古書店で手に入れ、大切に保管してきました。

「ウォールペーパー」のモチーフは、18世紀パリの貴族の館に使われていた壁紙です。アンティークショップで一目惚れし、ビリビリの状態で売られていたものを筒に入れ大切に持ち帰ったそうです。

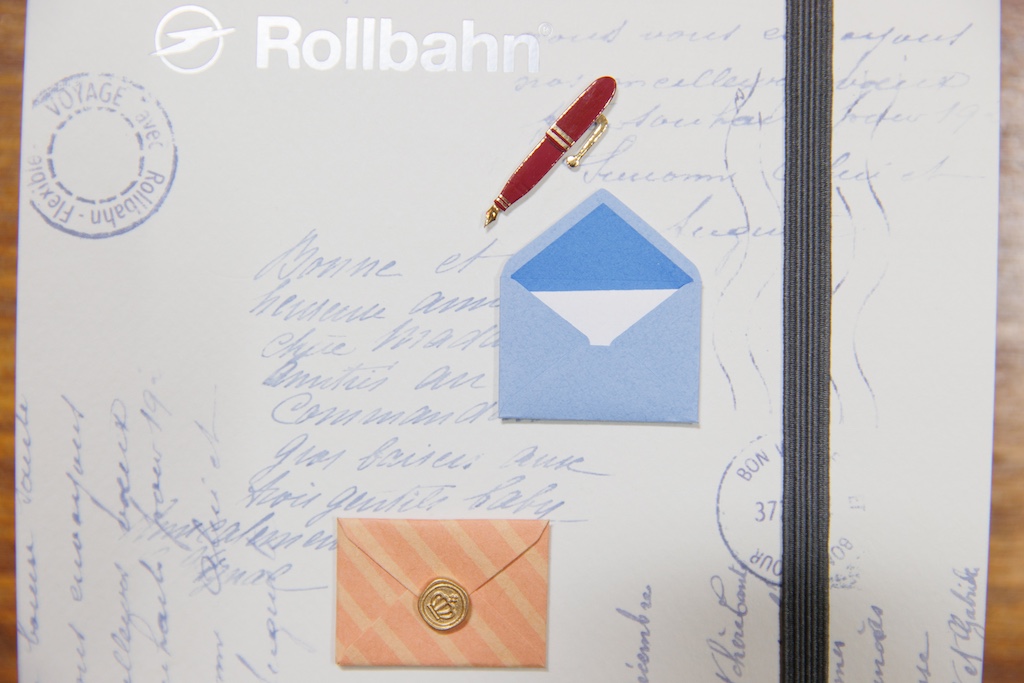

「レター」は、ビンテージ市場において高値で取引きされる、「エンタイア」(切手が貼られ消印された、使用済みの手紙やハガキのこと。)から筆跡を抜いてデザインされました。紙には、レースやエンボスといった細かな加工がほどこされています。堤さん曰く、筆跡の美しさを見ているだけで楽しいそう。

堤さんは、カバーのサンプルを初めて手にした日のことを、鮮明に記憶しているそう。

「デルフォニックスの、ものづくりのセンスには絶対の信頼があったので心配していませんでしたが、ビンテージ特有の質感やデザインがどこまで再現されるのかドキドキでした。でも、目にした瞬間、『わっ、素敵!』と興奮しました。洗練されていながら、アンティーク感もしっかり感じられましたし、地図の切り取り方やロゴの色、配置など、すべてが絶妙で、さすがデルフォニックスさんだとあらためて感じました。あまりのうれしさに、その晩はサンプルを抱いて眠ったほど!」(堤さん)

「堤さんとの打ち合わせはいつも楽しかった」と話す花澤さん。取材も和やかなムードで行われました。

旅するロルバーン

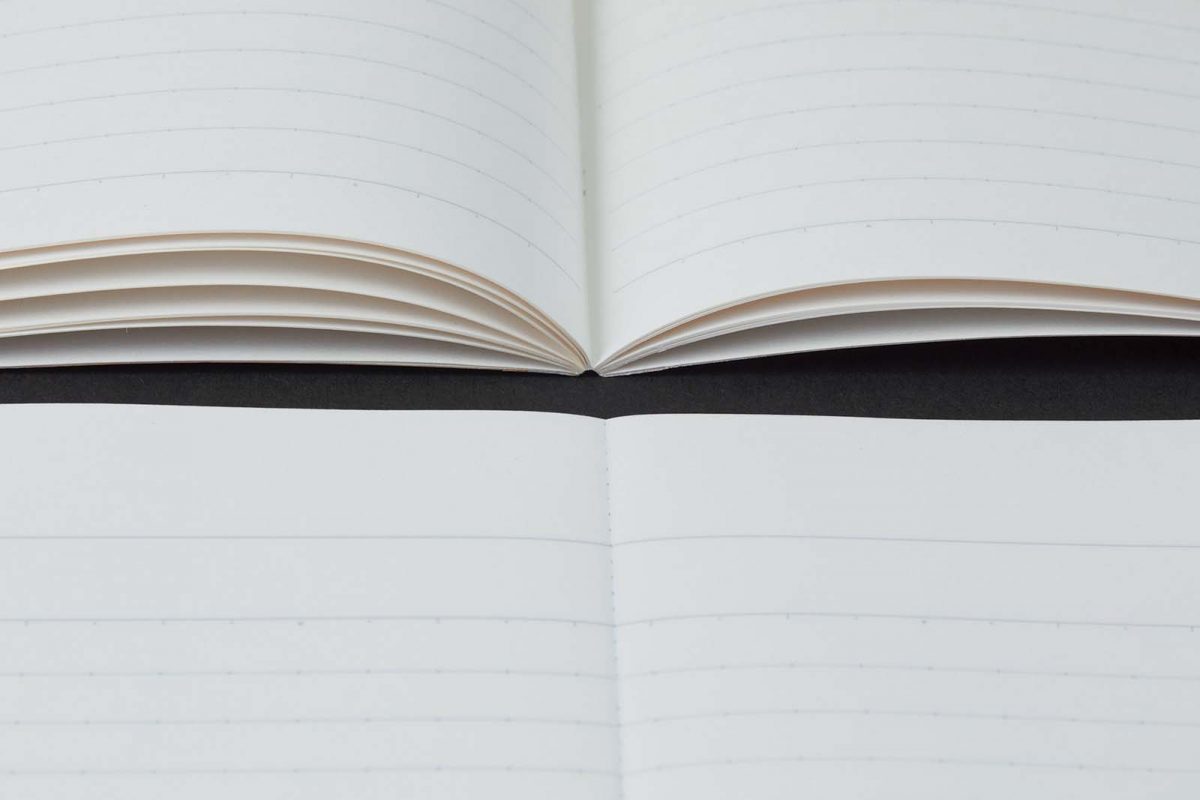

旅するロルバーンは、きれいに仕上げることを意識せずとも完成する、だれでも簡単にトライできる旅ノート。ここからは、中身を詳しく見ていきます。

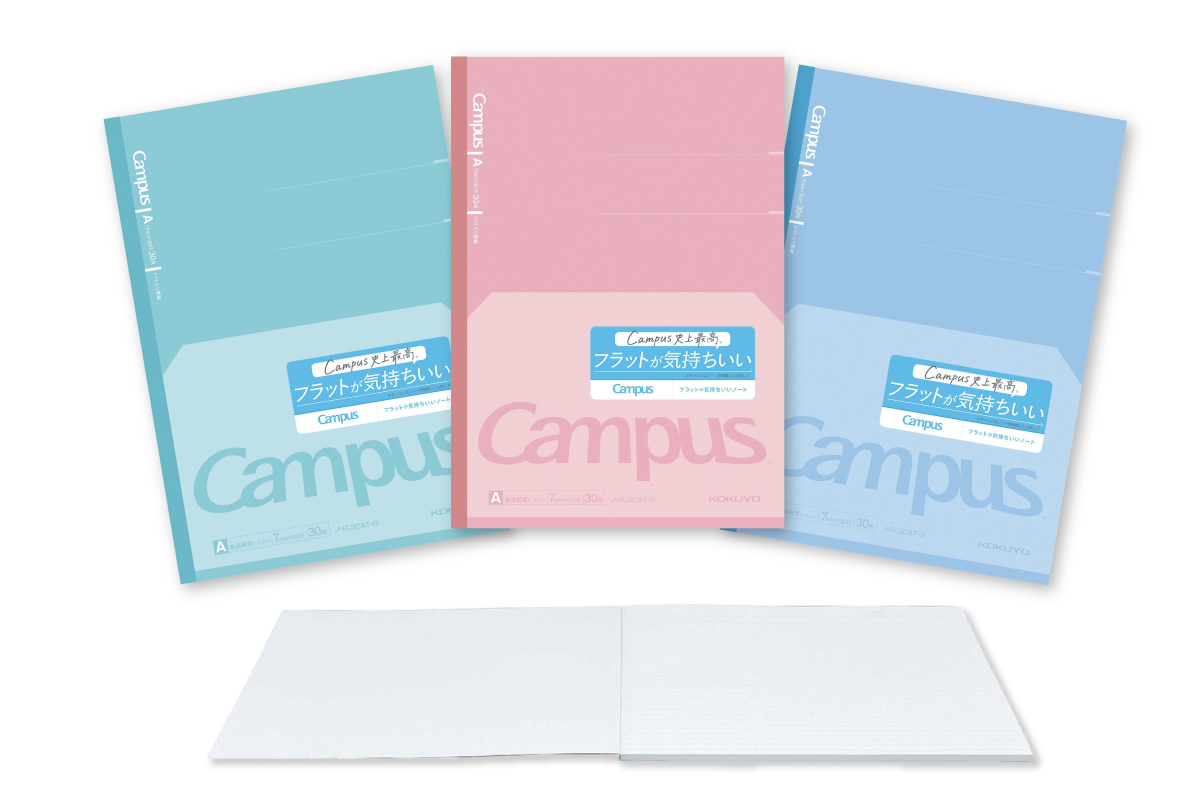

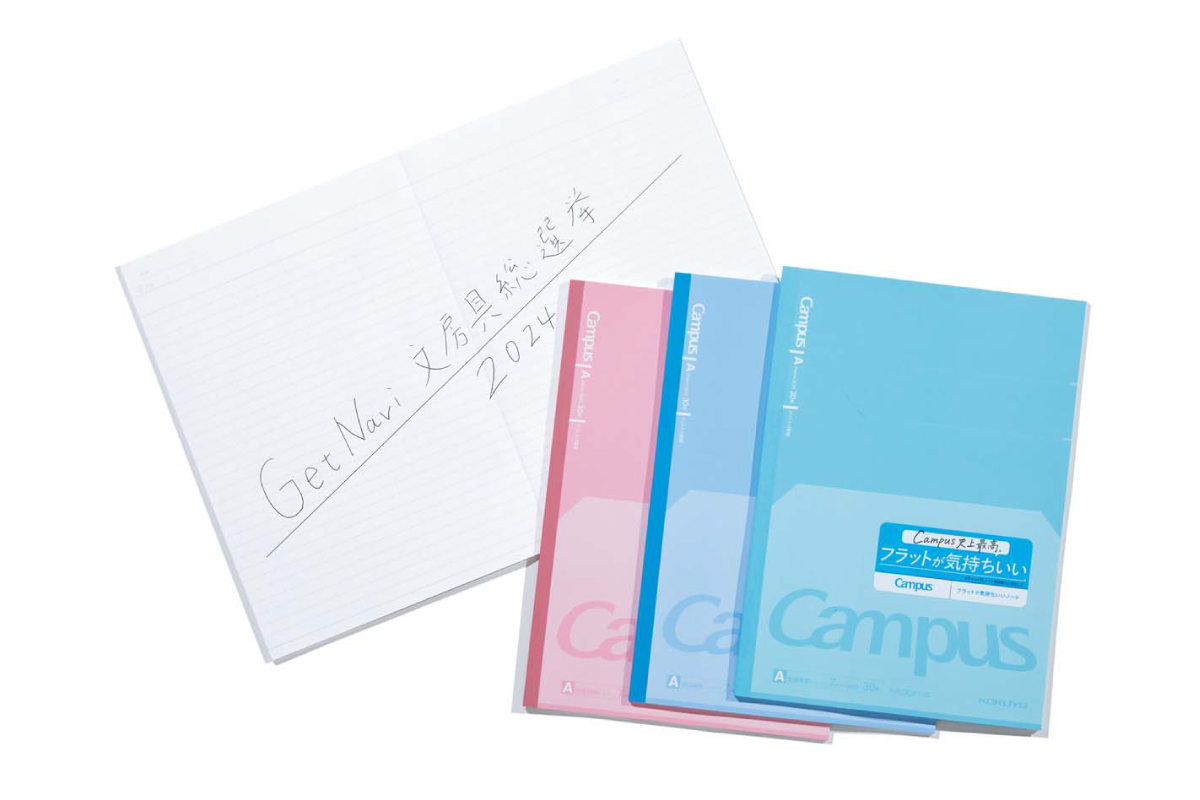

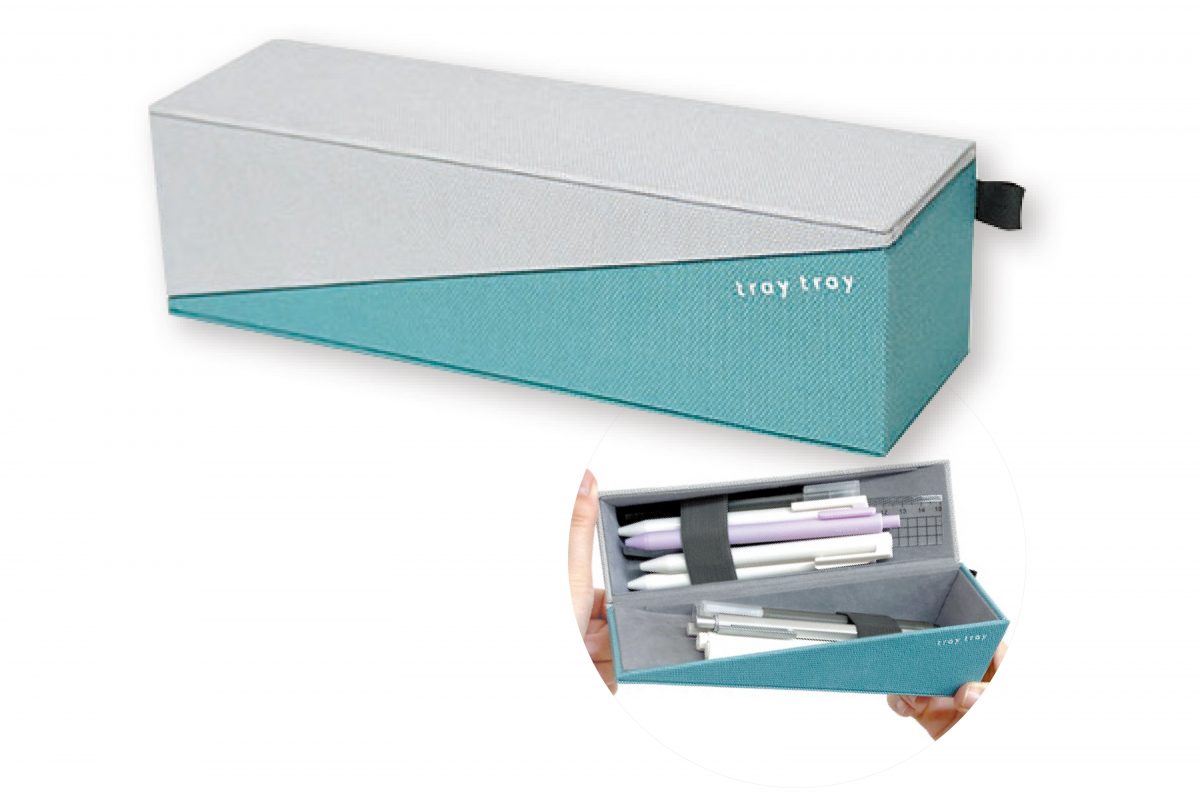

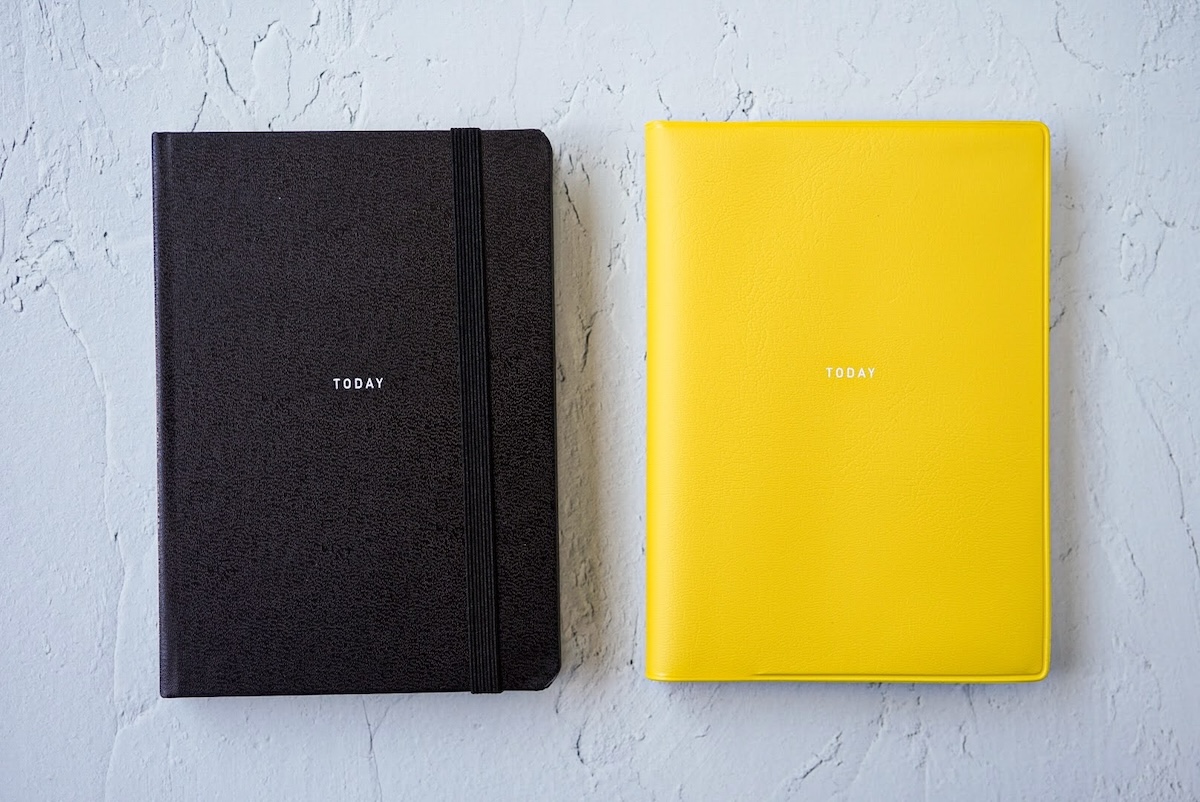

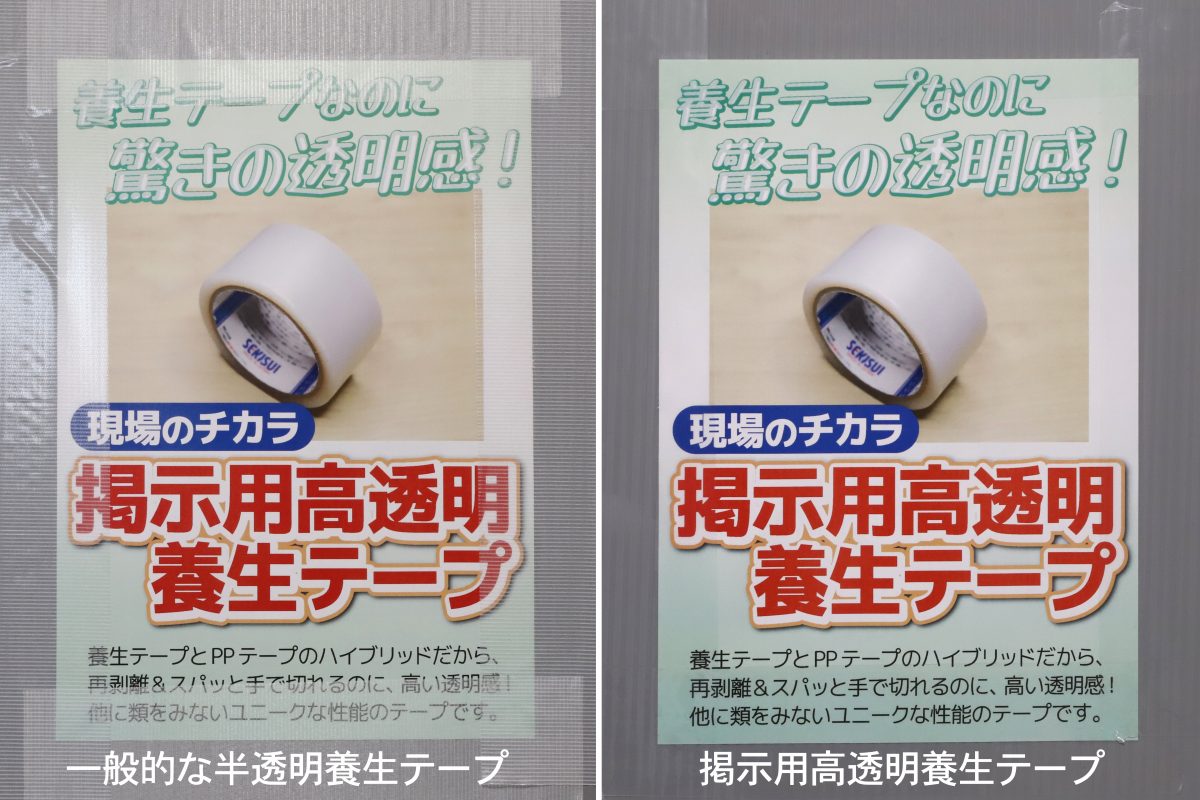

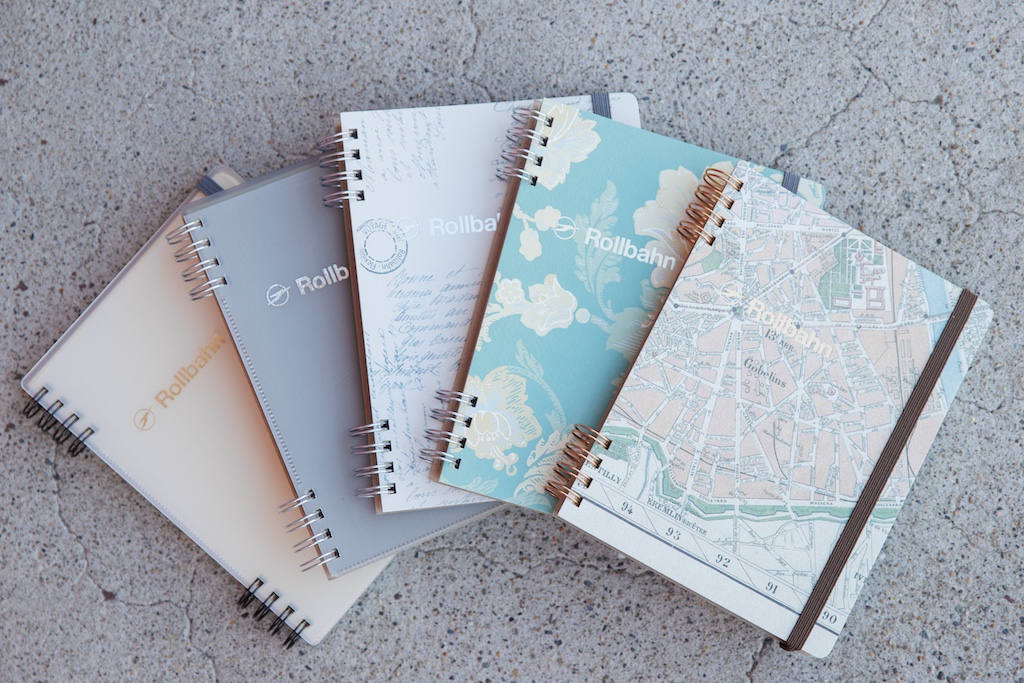

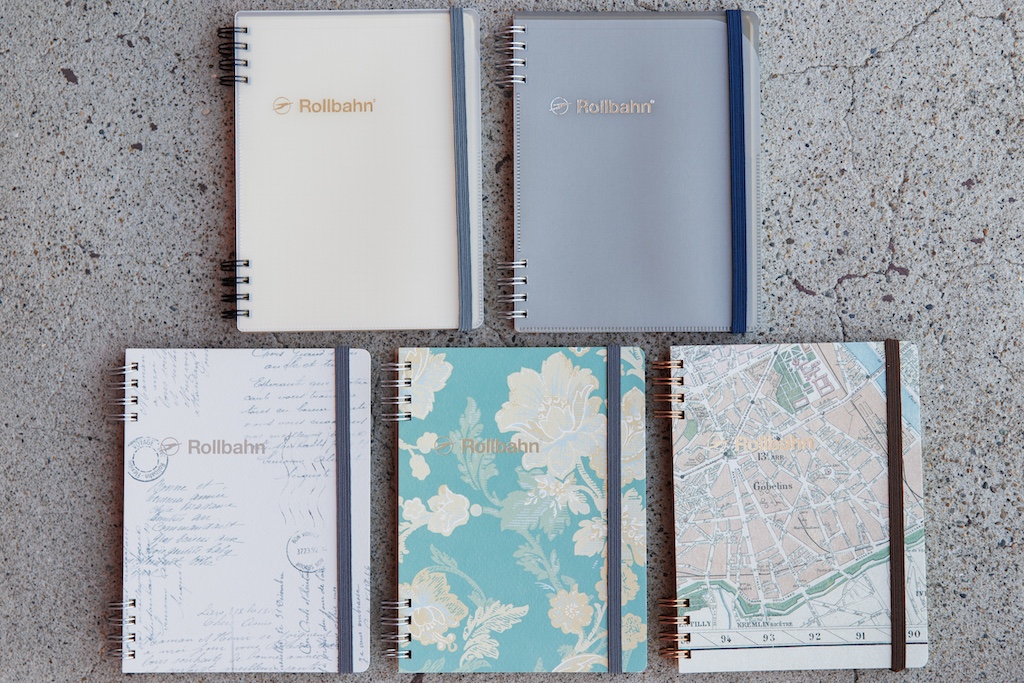

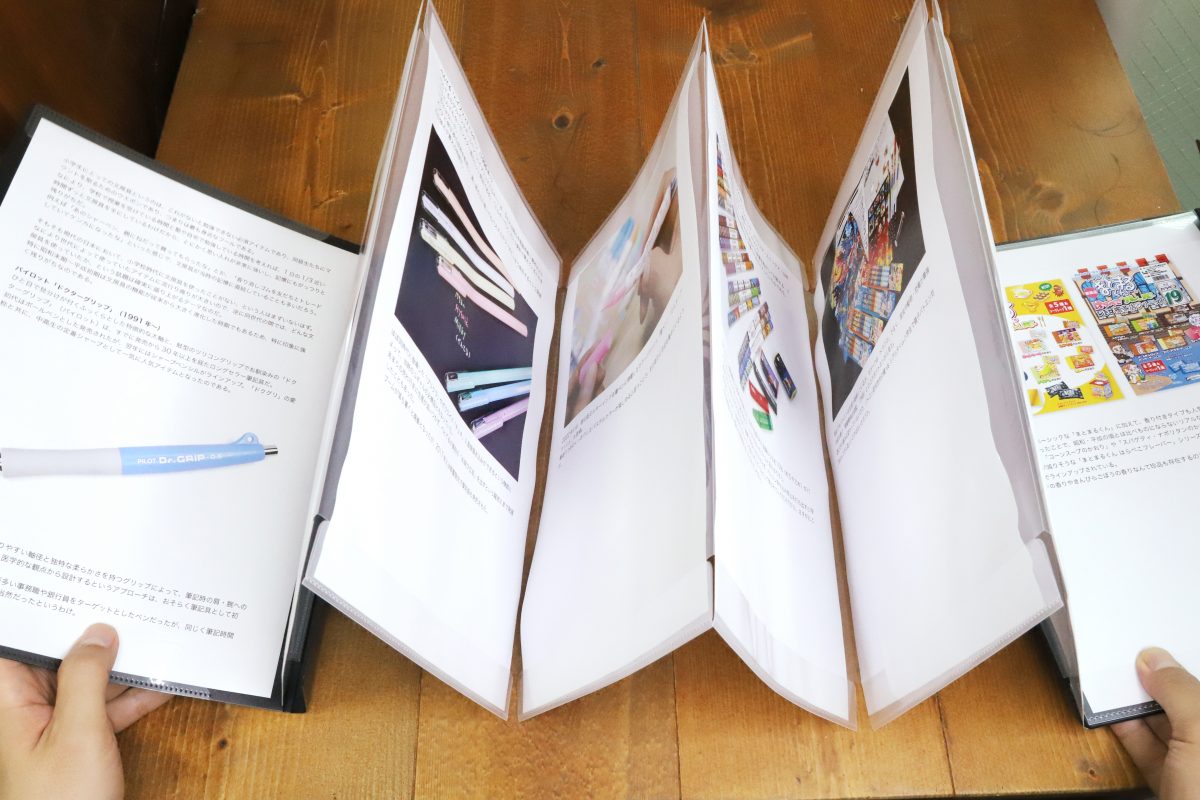

「スターターキットは、堤さんとコラボレーションした特別な表紙の『ウォールペーパー』『マップ』『レター』の3種に加え、『クリア』と『クリアグレー』の全5種。B6サイズに近いLサイズと、A5サイズの2サイズ展開です。

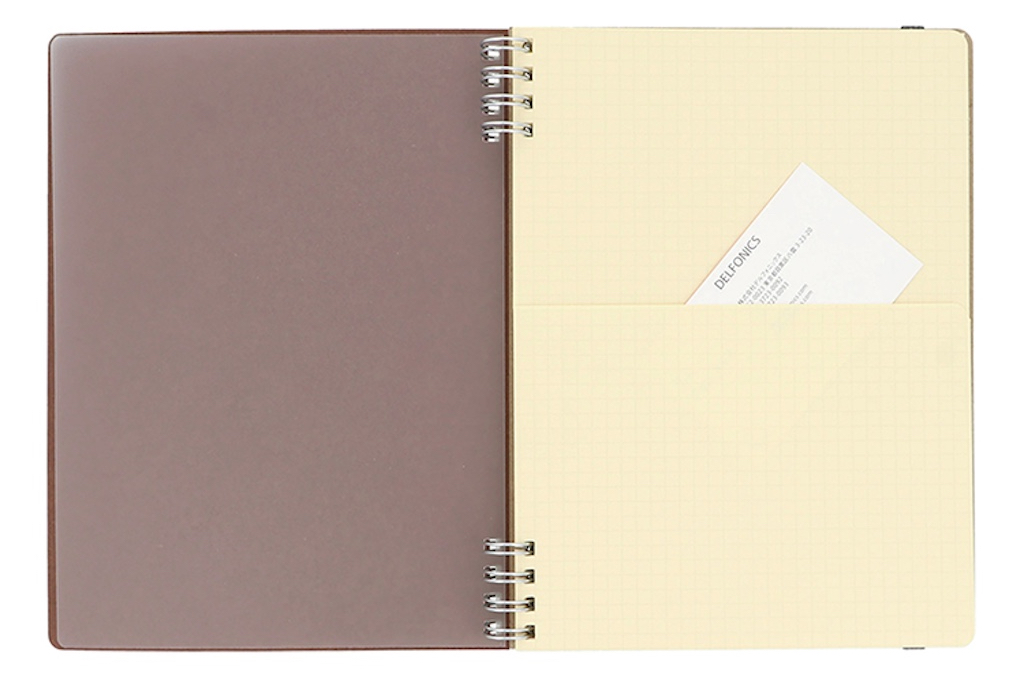

表紙を開くと、方眼メモの片面がポケット仕様になっている方眼ポケットリフィルが10枚、やや厚紙を使用した無地のクラフト台紙が5枚、ホワイト台紙が5枚、ジャバラ折りで広がる表裏6面のアイボリー色のリフィル1枚がセットされています」(デルフォニックス・大谷春菜さん)

デルフォニックス、マーケティングプランナーの大谷春菜さん。

さらに、それぞれのリフィルの使い方を紹介します。

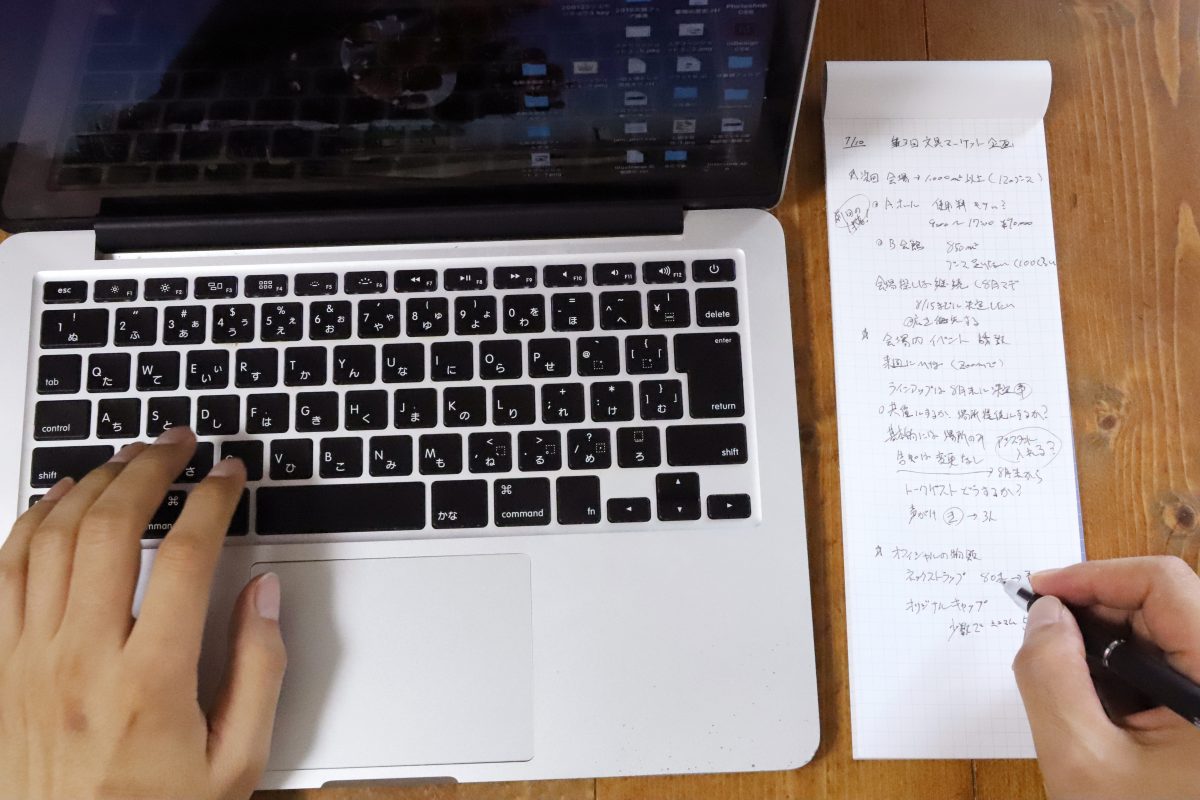

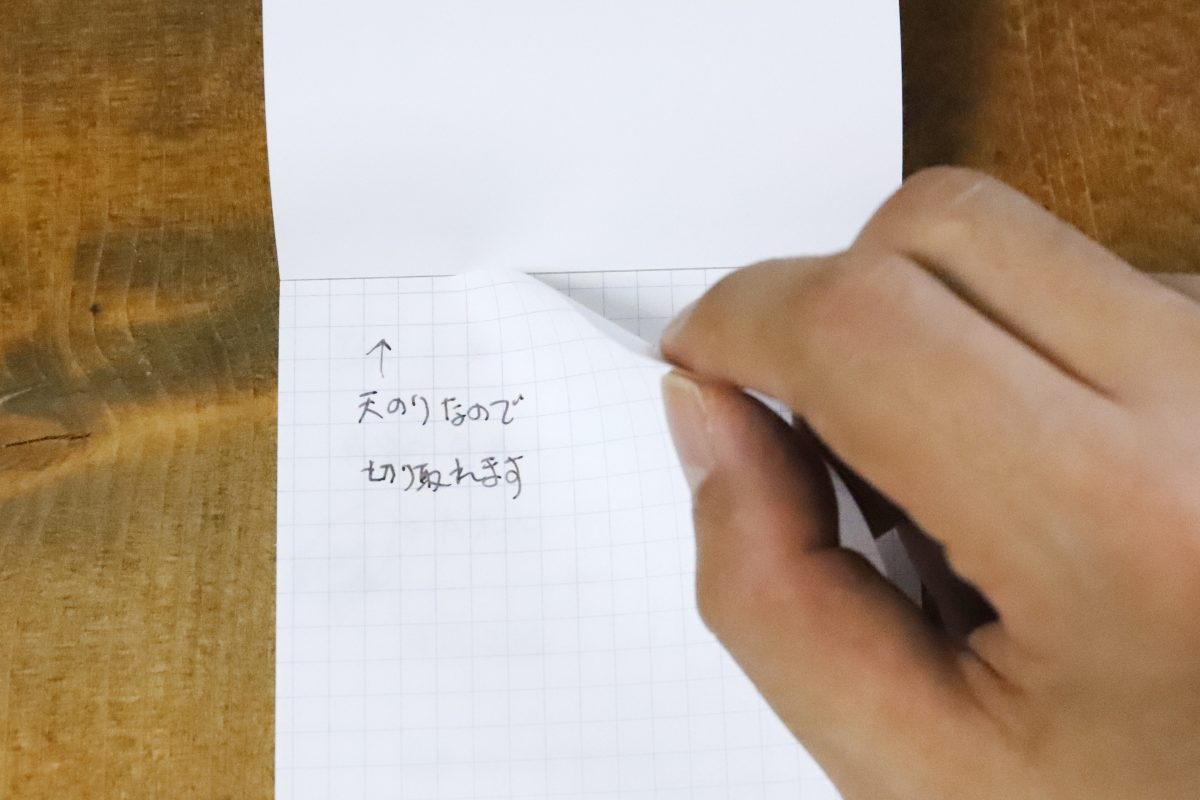

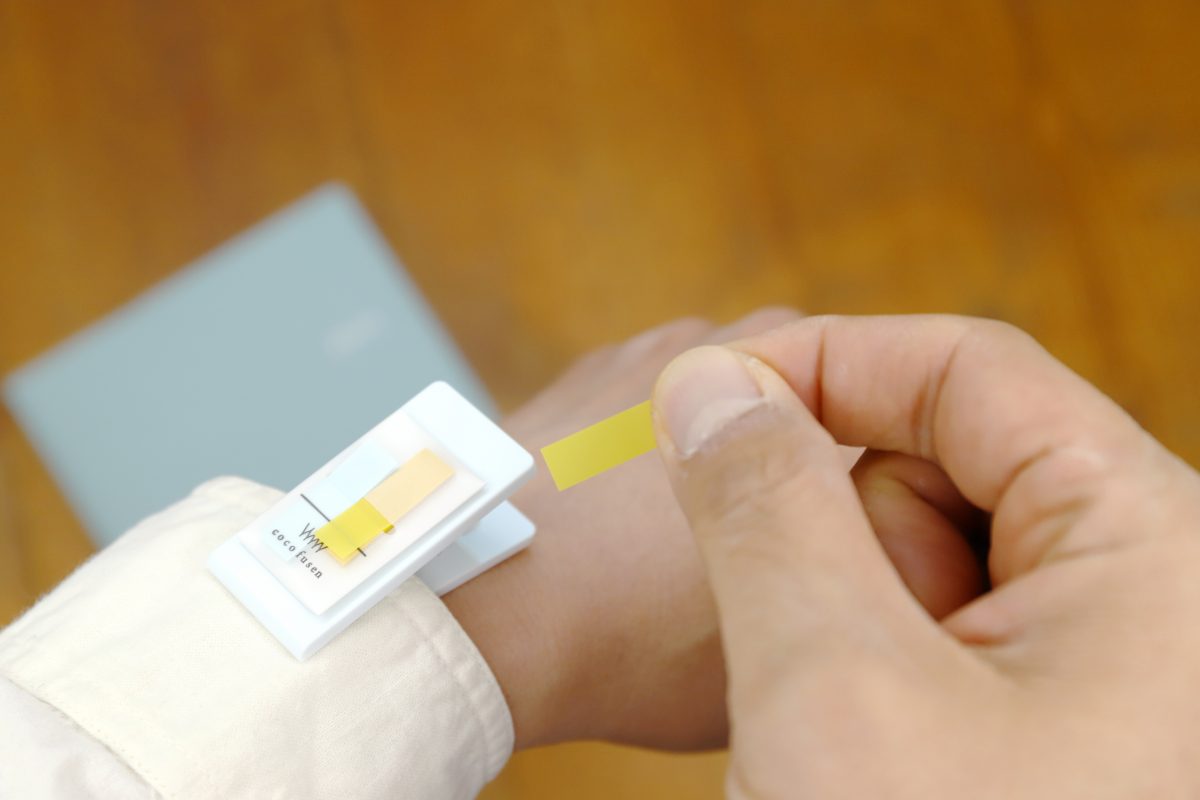

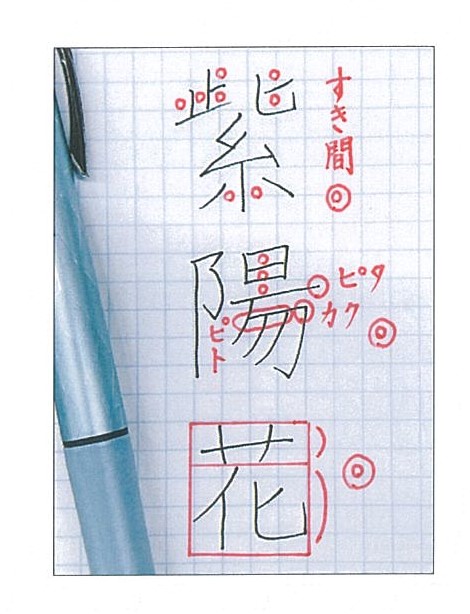

・方眼ポケットリフィル

(写真提供=デルフォニックス)

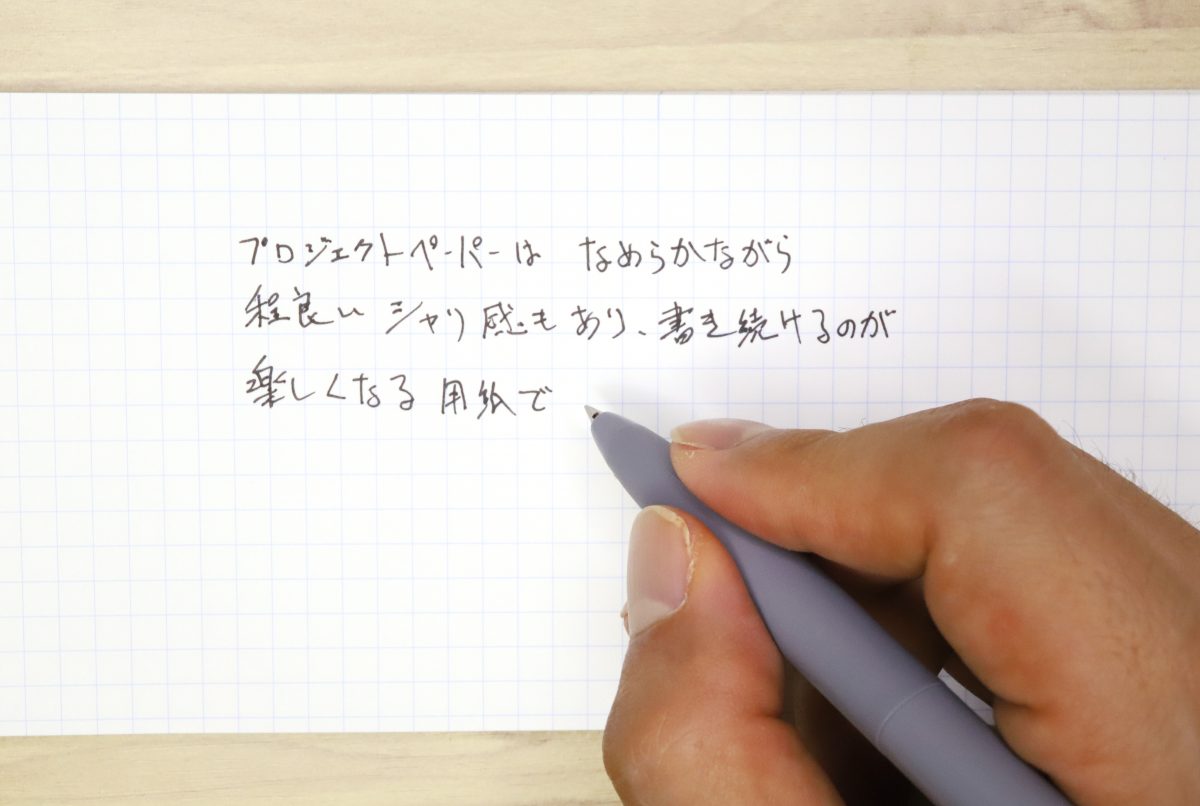

「旅で出会った紙物などを、ストックできるポケット付きのリフィルです。ポケット部分は、日付や行き先、旅の予定、その瞬間に感じたことを書きこむのに便利です。裏面はポケットがないのでメモとして使ったり、シールや写真を貼ったりするのもおすすめです」(大谷さん)

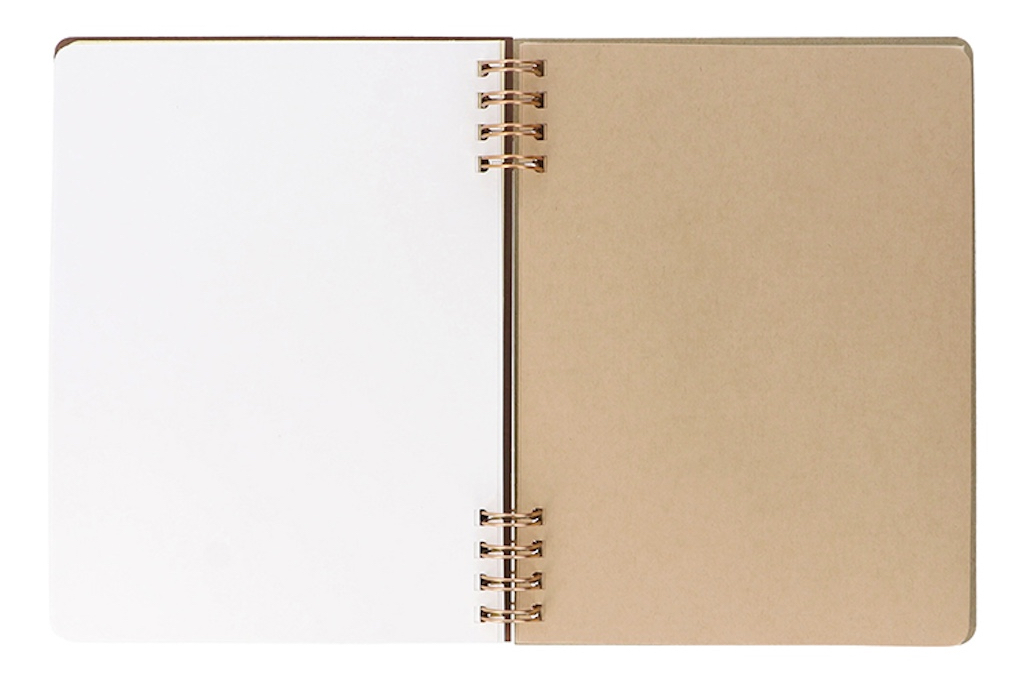

・無地のクラフト台紙とホワイト台紙

(写真提供=デルフォニックス)

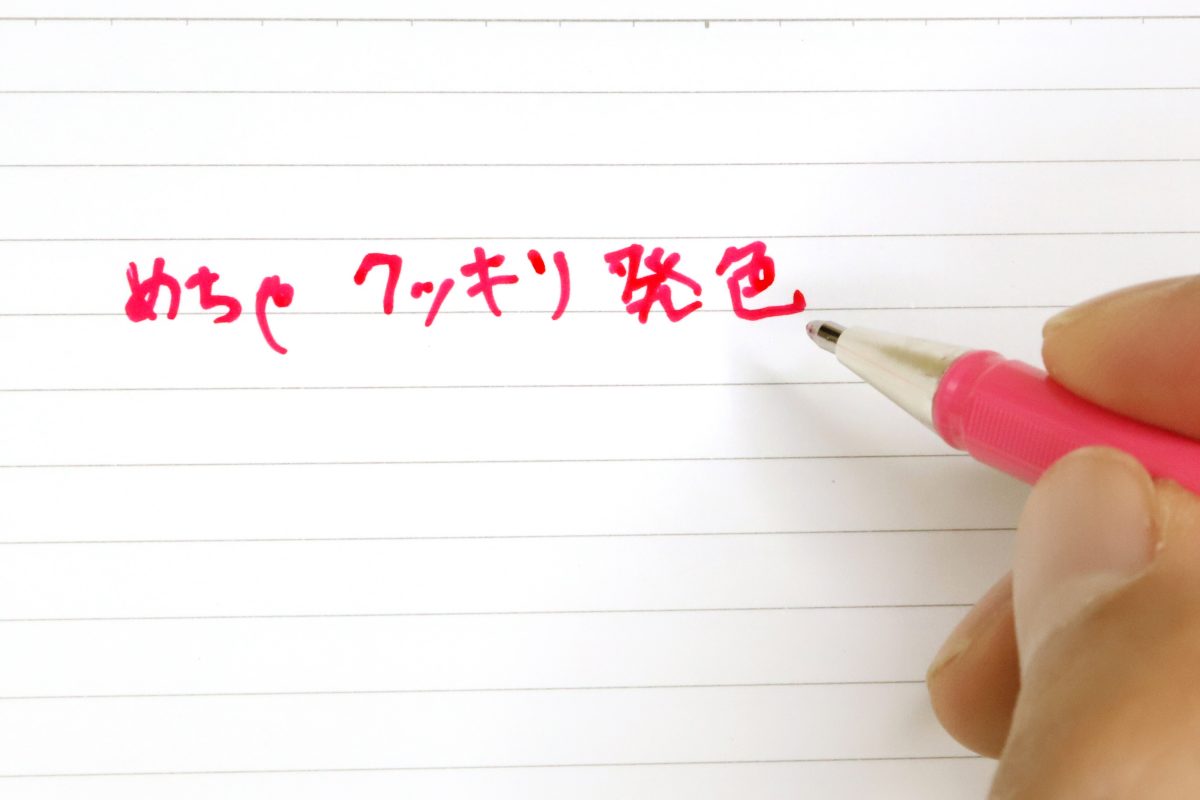

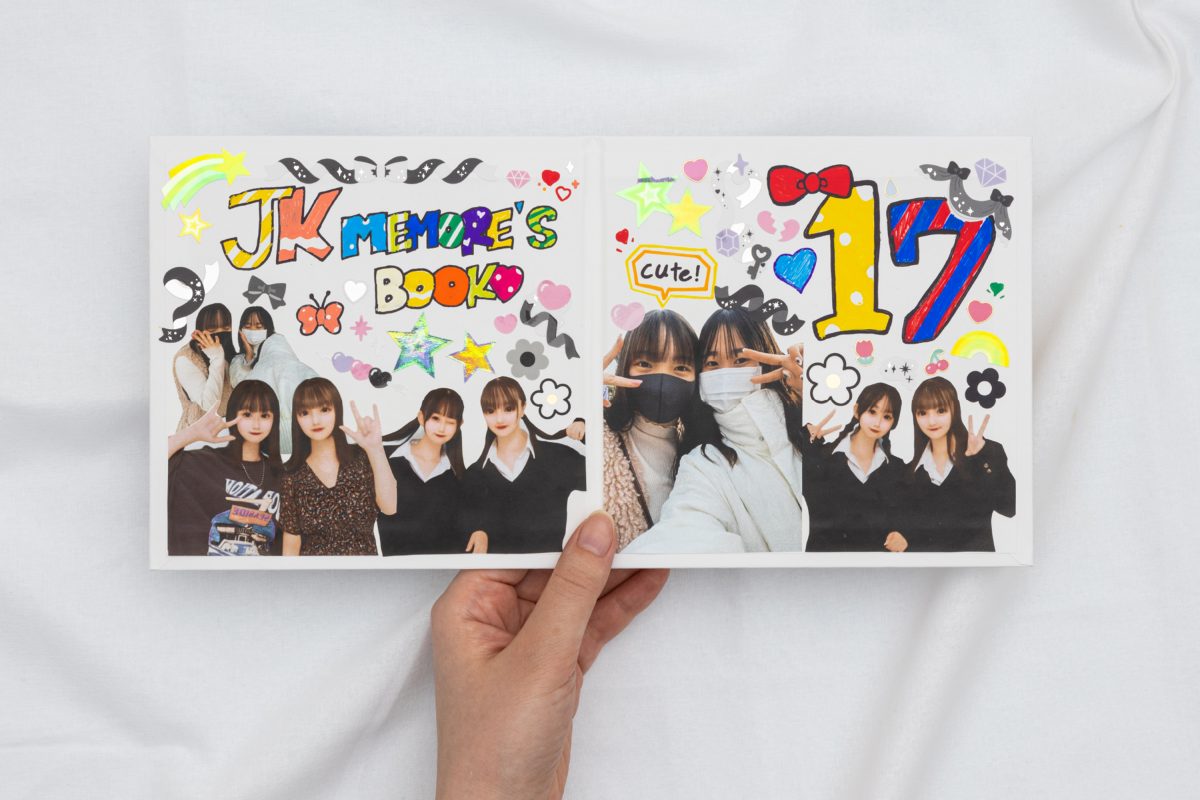

「白と茶色の無地ペーパーです。ノートのように書きこむのはもちろん、イラストを描く、ご当地スタンプを押すなど、スクラップ帳として使えます。クラフト紙は何を貼っても見栄えが良く、ホワイト紙はサイン帳にぴったりです。仕切りに使うのもおすすめです」(大谷さん)

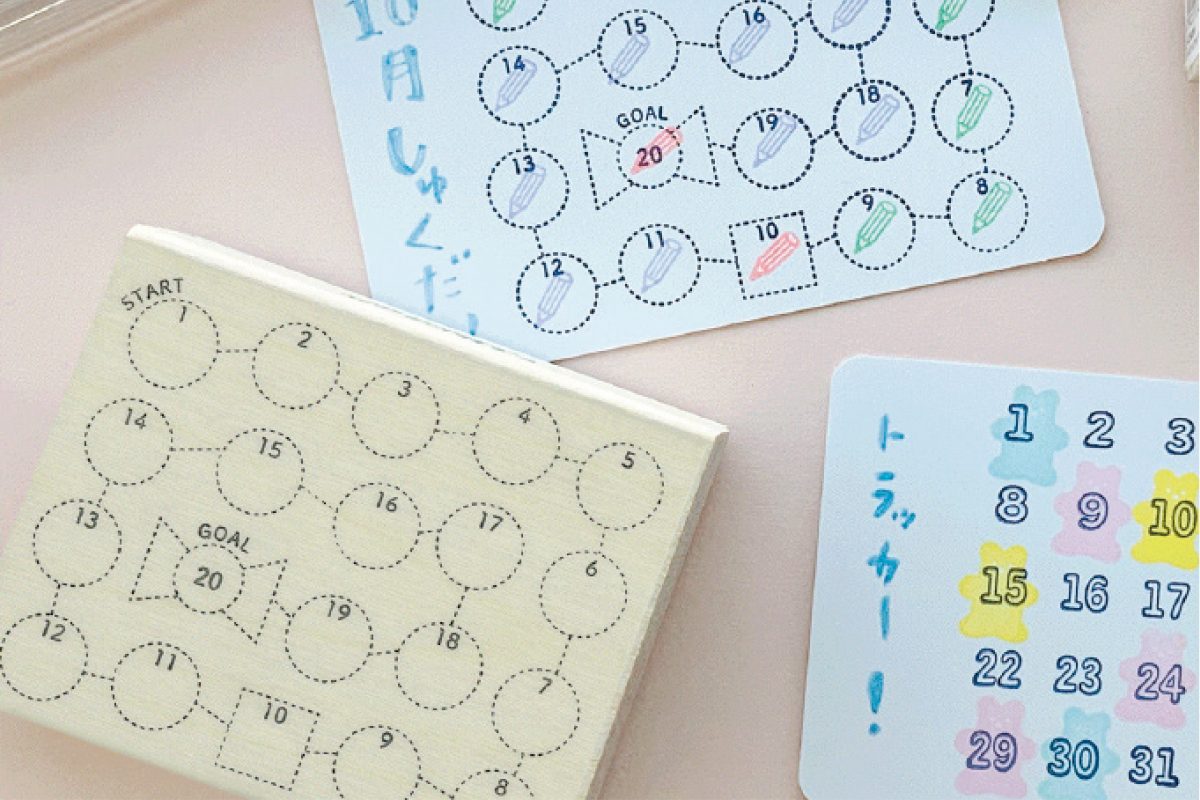

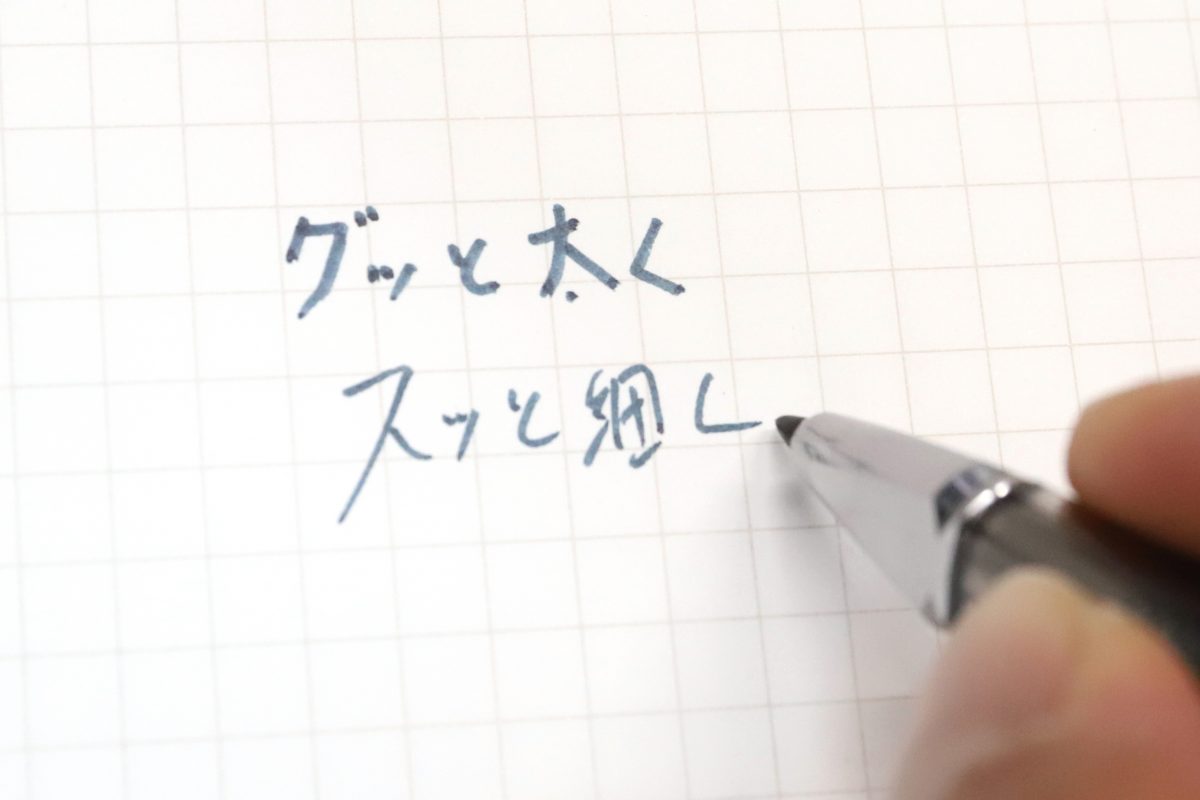

・ジャバラ折りの無地リフィル

(写真提供=デルフォニックス)

「ジャバラ折で広く使うことができるので、フライヤーやパンフレットなど、サイズの大きな紙ものを貼るのに適しています。地図を書いて、行った先に印をつけ、記録する使い方もおすすめです」(大谷さん)

リフィルは、ジャバラ折りの無地リフィル以外、買い足すことが可能です。

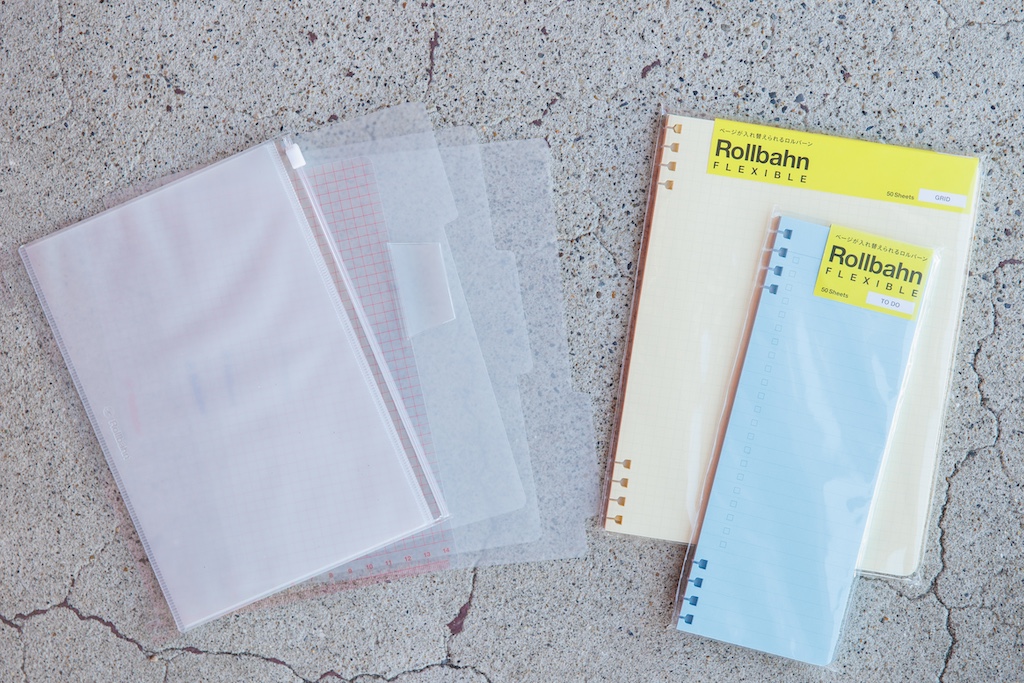

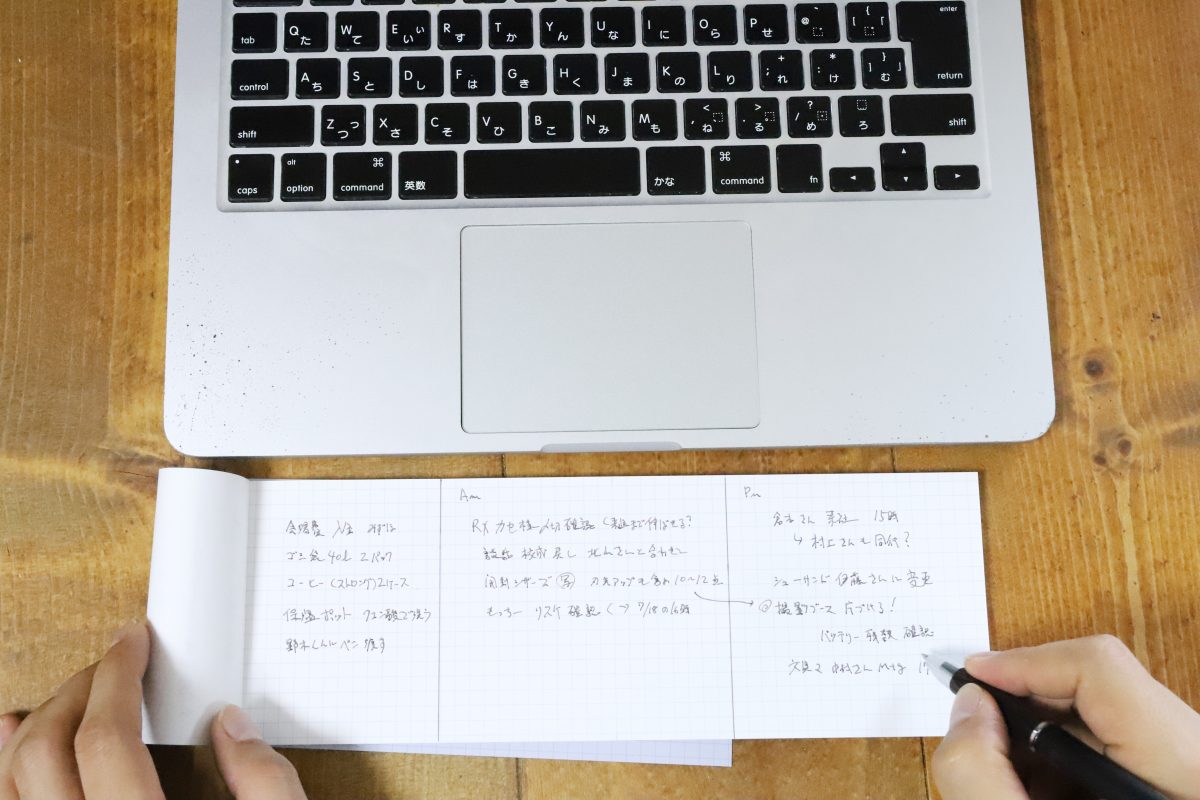

「フレキシブルシリーズの専用リフィルやアクセサリと互換性があり、組み合わせ次第で何通りもの楽しみ方があります。身軽に旅がしたい方は、リフィルだけ持って、帰宅後に編集する使い方もおすすめです」(大谷さん)

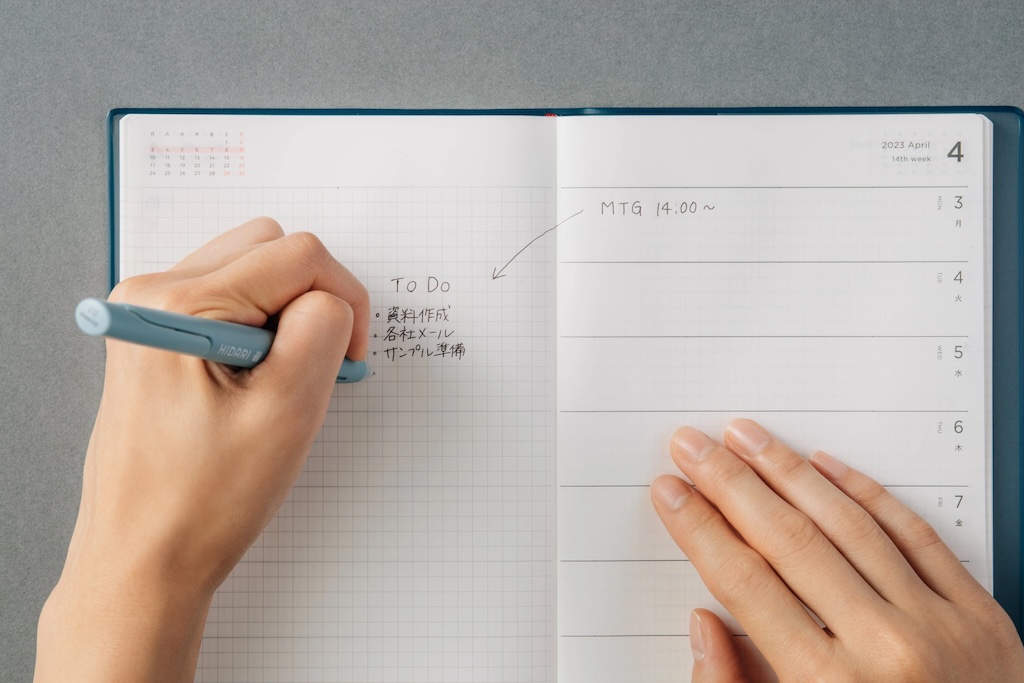

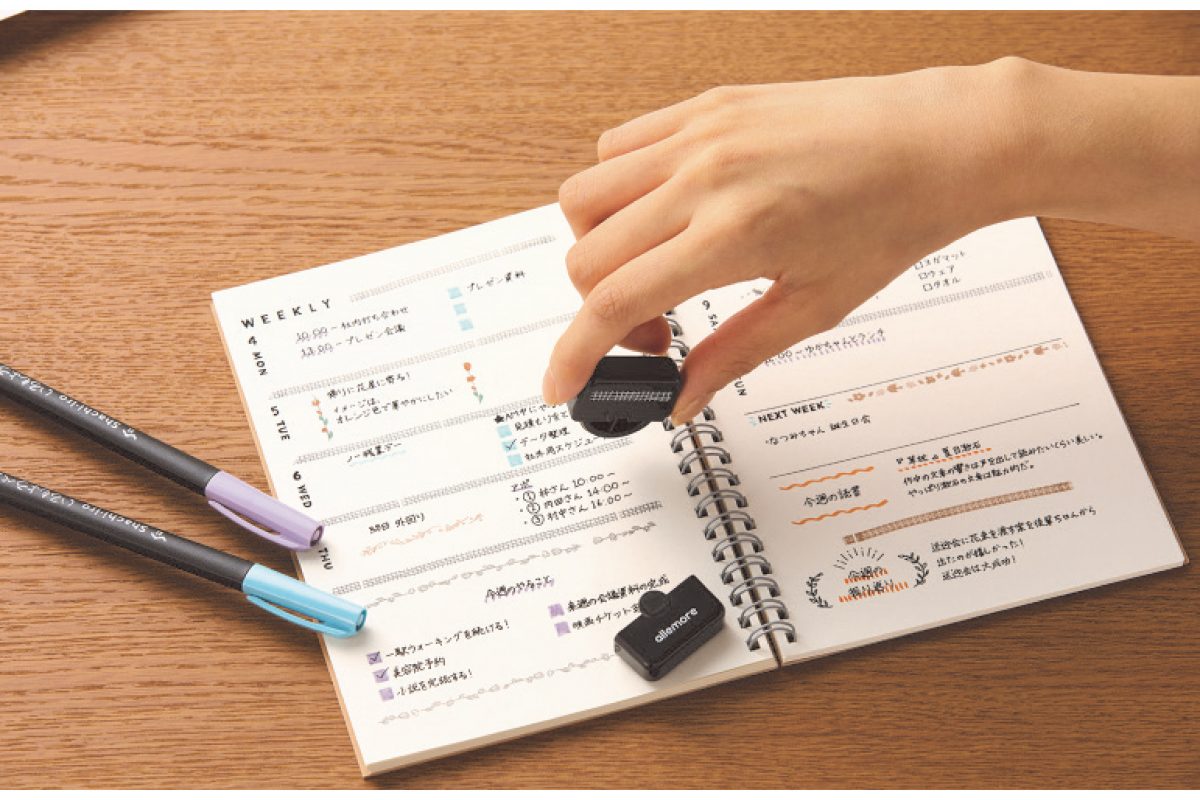

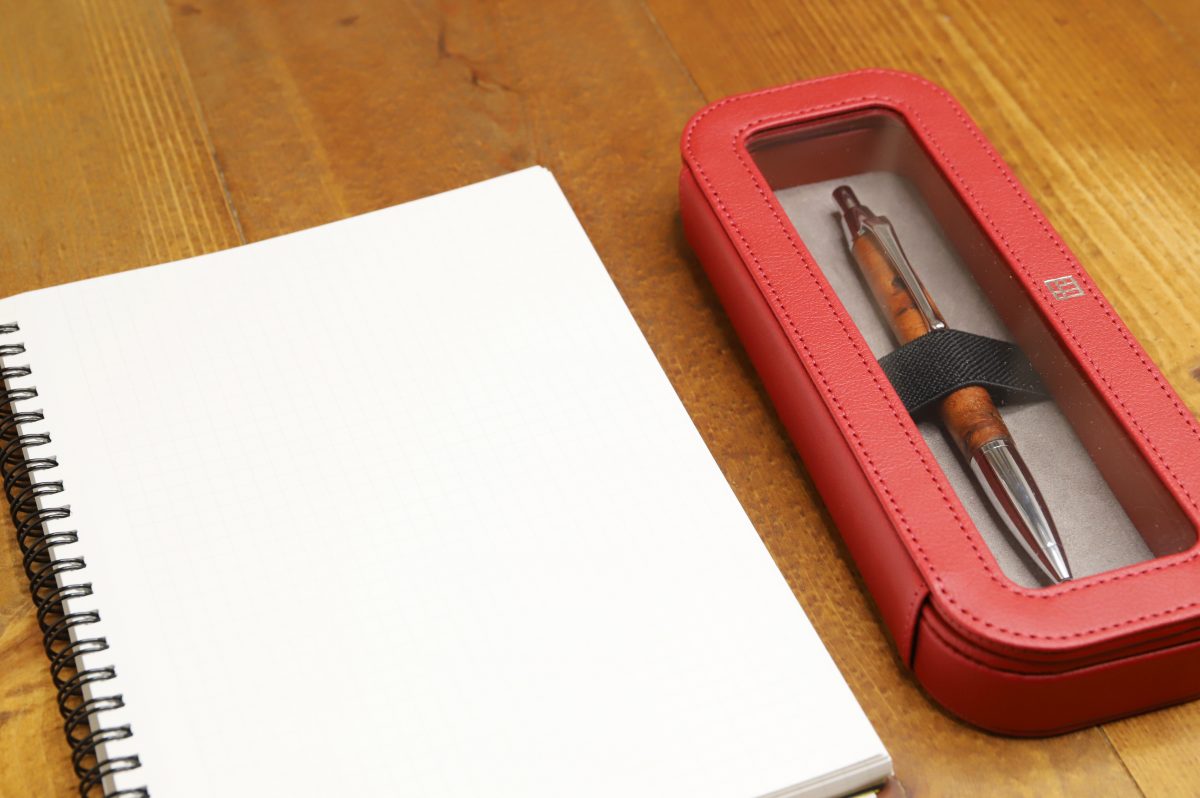

フレキシブルのリフィルとアクセサリ。TO DOフォーマットやポケットなど、豊富なラインナップが揃う。

「Rollbahn(ロルバーン)」愛が高じてコラボモデルも!? “堤信子式”使いこなしとコレクションする理由

堤信子式

普段から旅するロルバーンを愛用する堤さんに、独自の楽しみ方を教えていただきました。

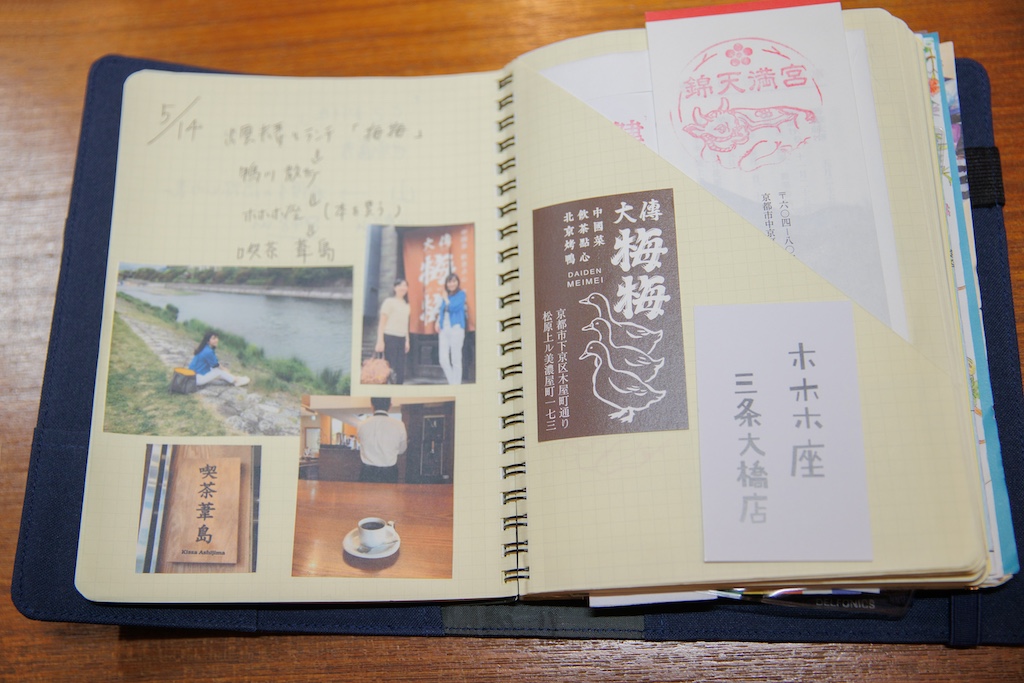

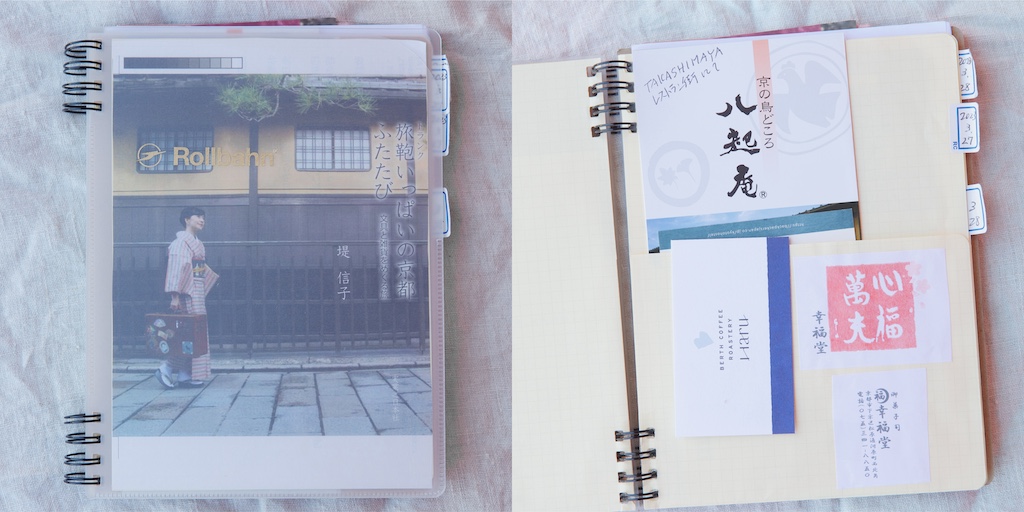

1.京都旅行専用ノート

堤さんは京都が好きで、これまで何度も足を運んでいます。その度に同じノートを持って行くそうです。

「これは表紙がポケットになっているので、テーマにちなんだ写真やポストカードを挟むのがおすすめです。ノートには、ショップカードやパンフレット、レシートなど、あらゆるものをストックしています。きれいにまとめようと思わず、ポケットにポンポンと気軽に入れるのがポイントです。何泊かする場合は、インデックスに日付を書き込み仕分けに使うと便利です。

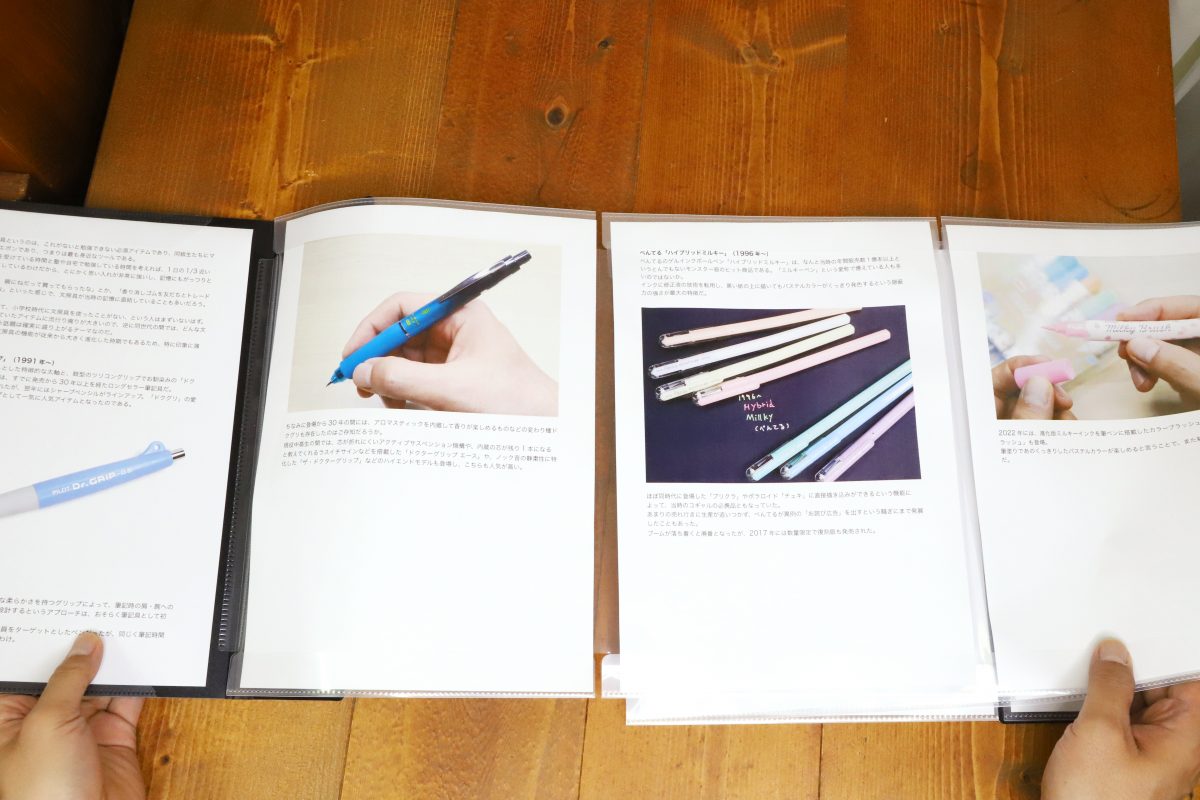

2.コーヒーのドリップバッグコレクションノート

「コーヒーのドリップバッグをコレクションするノートもあります。ドリップバッグをストックし、お店の名刺を貼って、一言コメントを書きます。リピート購入する際に役立ちます。ジャバラのリフィルに日本地図を貼り、訪れたお店に印をつけてオリジナルのショップマップを作るのも楽しそうです」

3.レター ストックノート

「手紙のストックにも利用します。グループ別に仕分けし、サンキューカードや切手、住所シールもストックしておけば、すぐにお返事が出せて便利です。そのまま旅先に持って行き、そこで出会った素敵なポストカードで返信を出すこともあります。いただいたお手紙を見比べながら、このハガキはどの方に送ろうかなと思いを巡らす時間もワクワクします。また、表紙にシールを貼ってリメイクをするのも楽しいです」

ほかにも、さまざまな使い方をしているそうです。

「京都のお菓子屋だけをまとめたノートもあります。包み紙はもちろん、貼られていたシール、包装紐も貼っています。SNSに旅の写真を載せると友人からおすすめのメニューを聞かれることがありますが、店ごとにまとめているのでスマホで情報を遡るよりも手軽に調べられます。友人とのコミュニケーションツールとしても役立っています。また、最近は御朱印を紙でいただくケースもあるので、1冊にまとめるのもいいですね」

旅に必ず持参する道具と

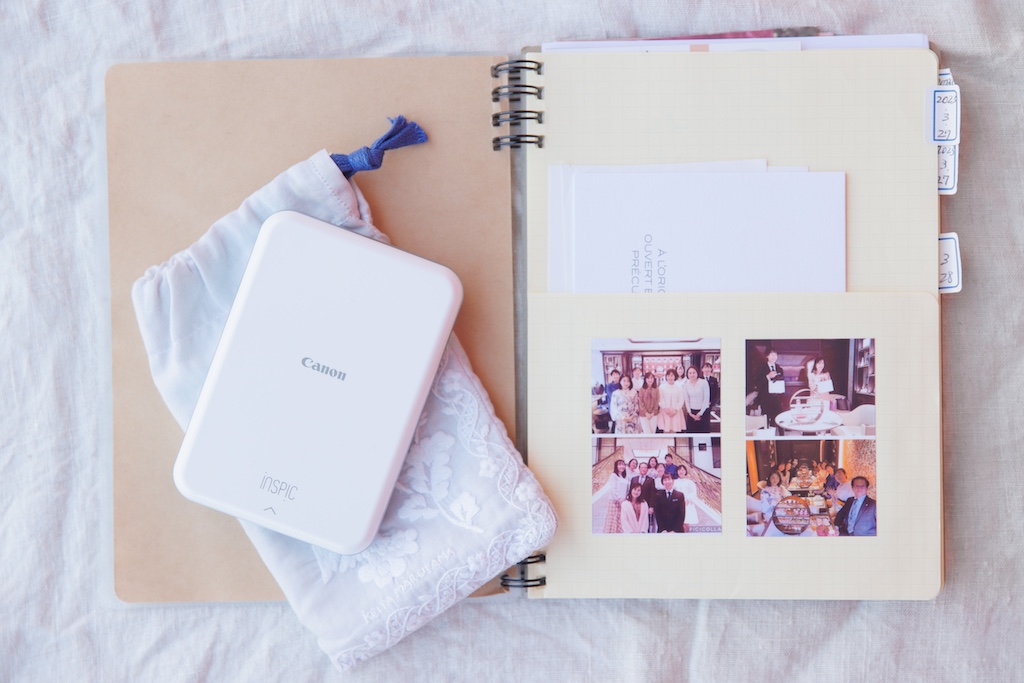

手のひらサイズのiNSPiC。スマホアプリから簡単に印刷ができる。

堤さんには旅行の際、旅するロルバーンと一緒に必ず持っていく道具があるそう。

「糊は、後で剥がれる心配のない昔ながらの大和糊(やまとのり)を愛用しています。また、最近のお気に入りは、Canonのミニフォトプリンター『iNSPiC』です。今まで写真だけは帰ってきてからプリントアウトしていましたが、これなら帰りの移動中にでき、道中に旅ノートが完結します。写真の台紙がシールになっているので貼るのも便利です」(堤さん)

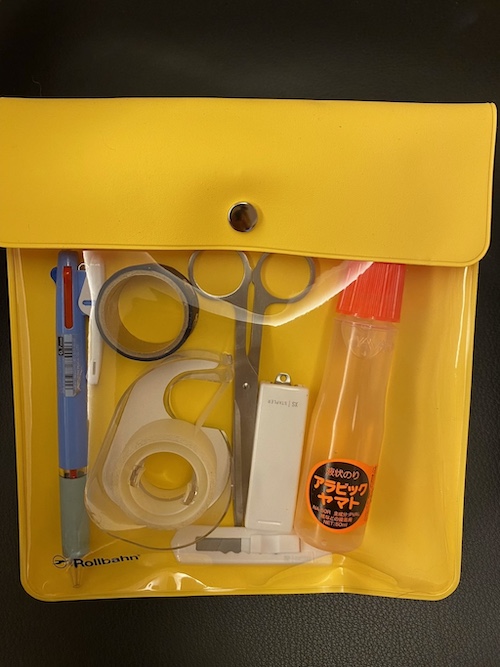

堤さんが旅に必ず持参する七つ道具。(写真提供=堤信子さん)

最後に堤さんは、旅するロルバーンの魅力についてこのように語ってくださいました。

「移動制限のあった日々は、身体を動かす喜びを再発見する良い機会でした。その喜びをデジタル時代にアナログに記録することで、旅の実感を深めることができると感じています。人は忘れやすい生き物ですが、旅のカケラが思い出を呼び覚ますこともあります。お店でもらったコースターを見ると、『ここのプリンおいしかった!』と当時の思い出がよみがえる瞬間があります。

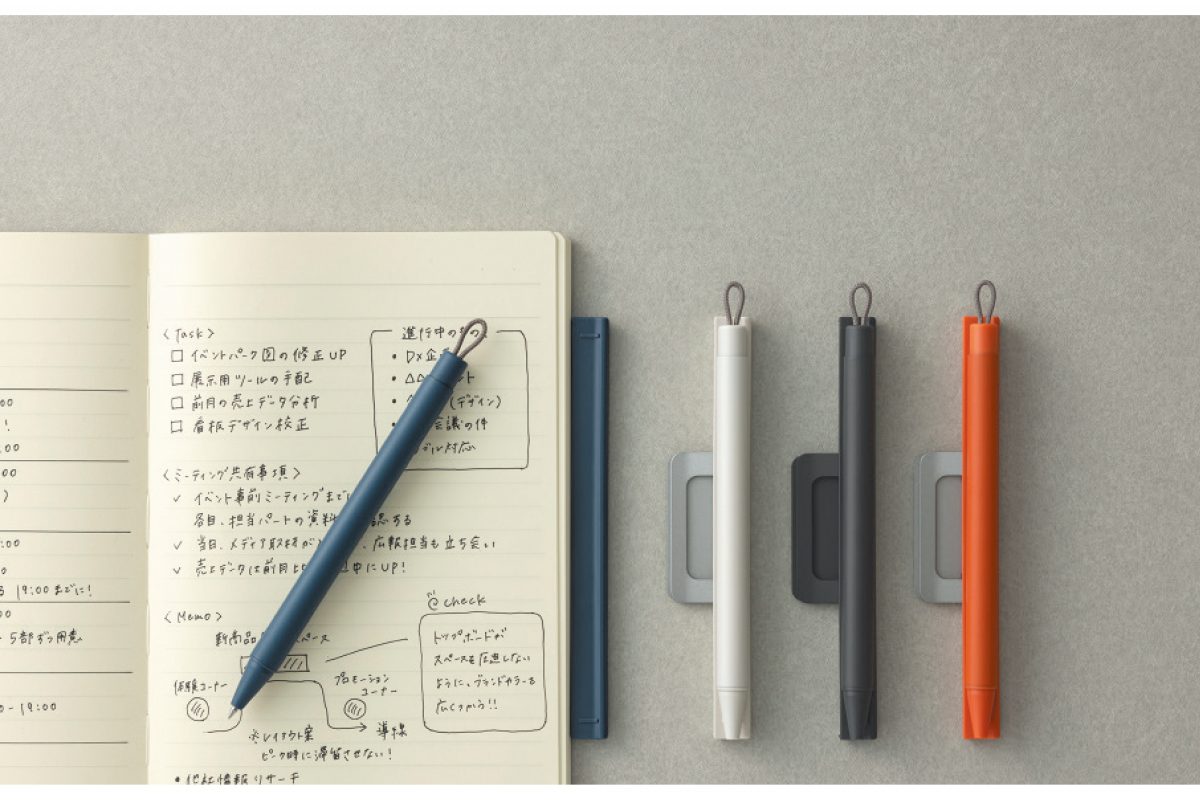

現地の空気感まで一冊にスクラップ。「旅ノート」で思い出を記録する方法

非日常の旅だけじゃなく

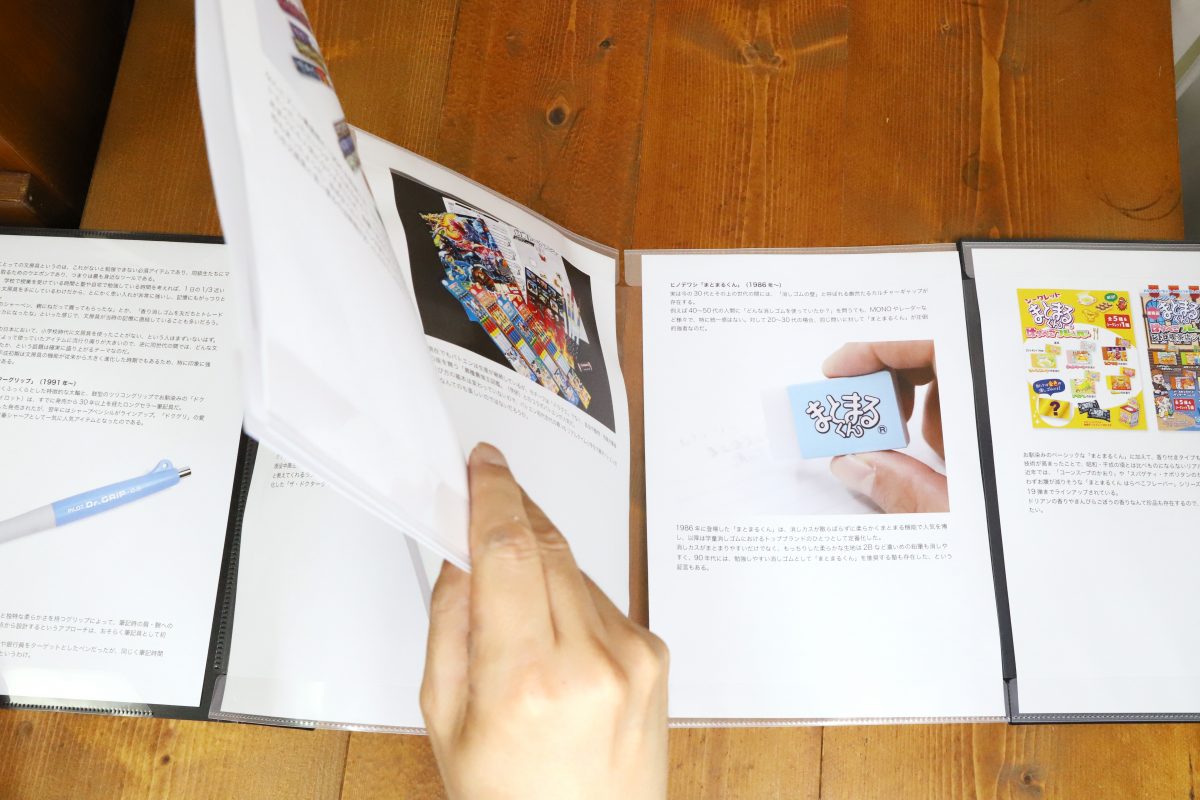

「旅するロルバーン」は、ネーミングからも、旅に特化したアイテムのように思いますが、堤さんのように、日常の至るシーンで使ってほしいと大谷さんは話します。

「商品化にあたり、開発、企画、販売のメンバーで、『旅とは何か』という問いを立て、ディスカッションを繰り返しました。とくにコロナ禍で物理的な移動が制限されていた時期だからこそ、『乗り物に乗って遠くに出かける旅』だけでなく、近所のカフェや博物館に足を運んだり、“推し活”といった日常のさまざまなシーンも旅なのではという意見が交わされました。

『旅するロルバーン』には、非日常の旅で思い出をたくさん詰めこんで欲しいという思いと、暮らしの中で自由に楽しんでほしいという両方の思いがこめられています」(大谷さん)

実際、デルフォニックスの社員も、以下を一例とした思い思いの使い方をしているそうです。

・領収書や保証書の整理に使う

「私も推し活に利用していますし、出張ノートや、学校、仕事の資料を挟んでいるユーザーもいます。Lサイズは持ち運びしやすく、趣味用に最適です。A5サイズはパンフレットをなるべく折らずにストックできるので、旅行用にとくにおすすめです」(大谷さん)

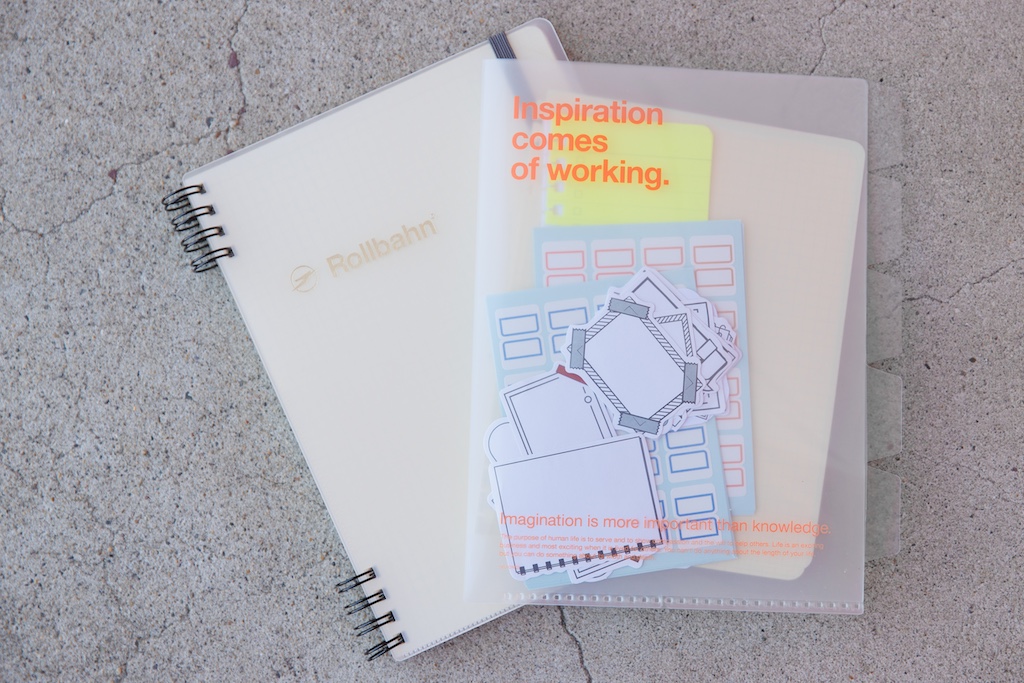

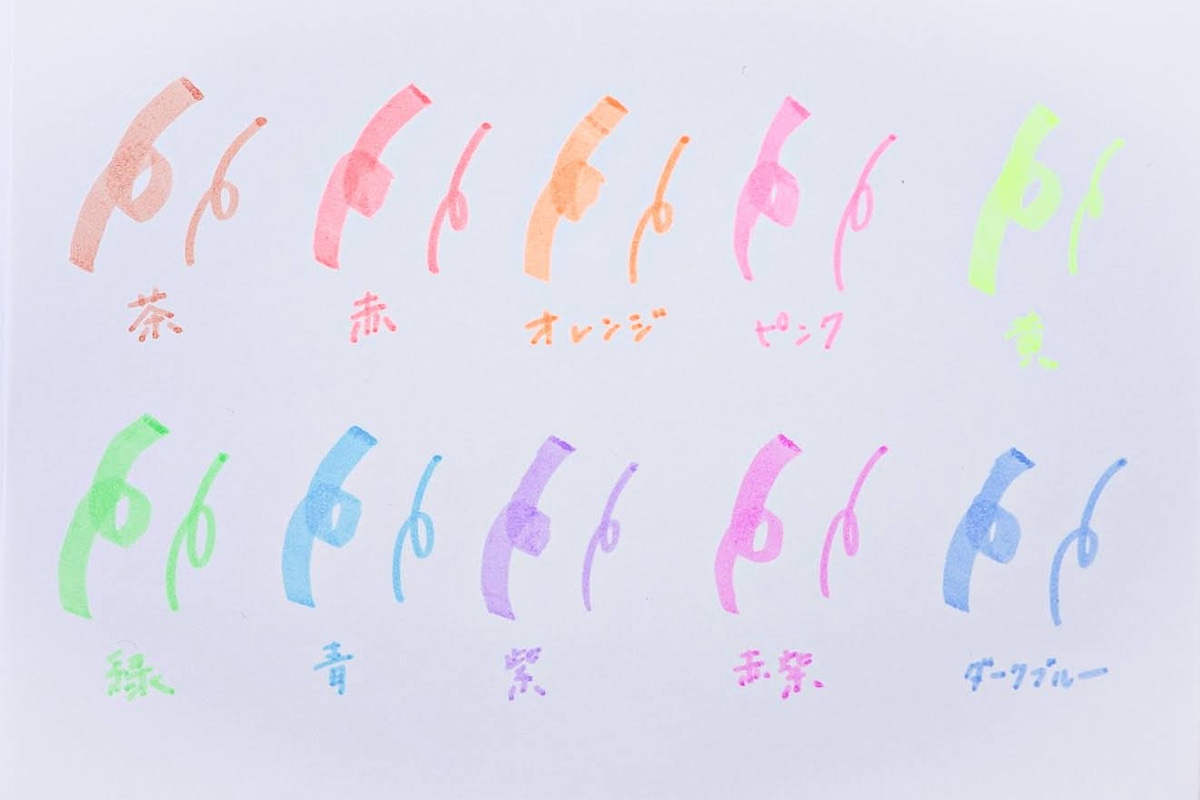

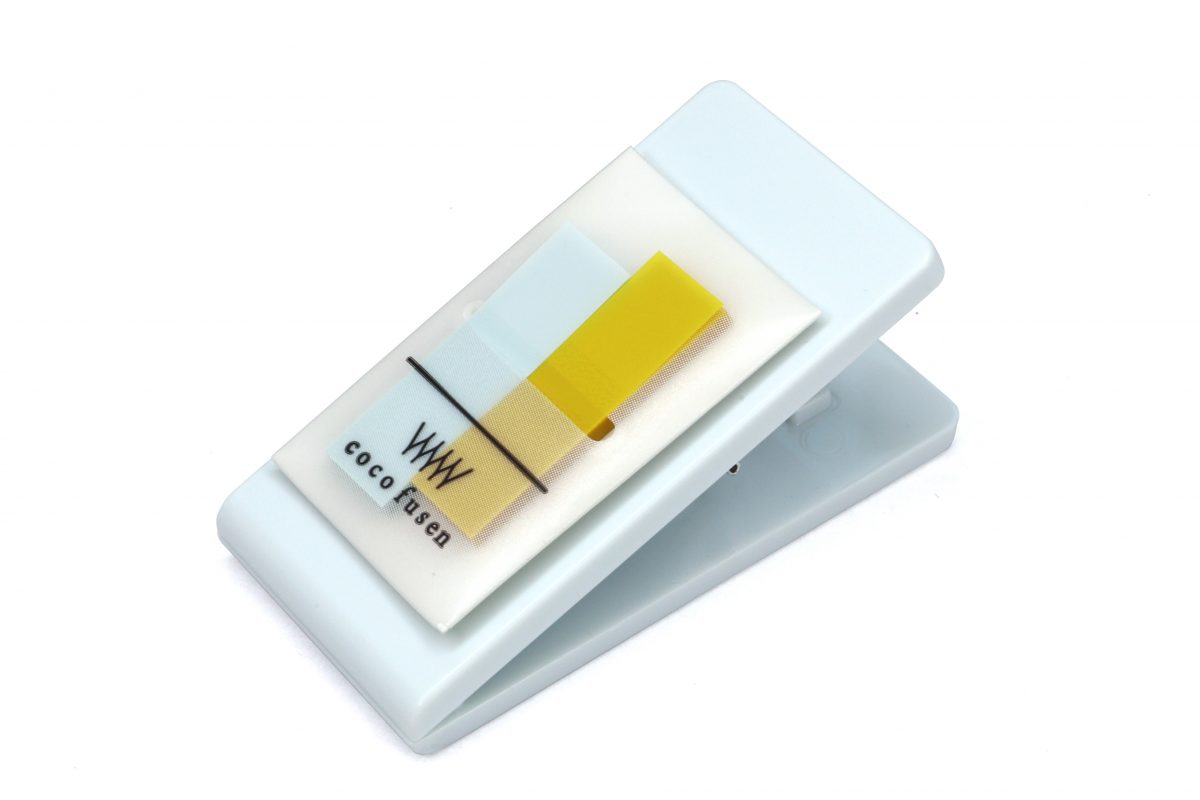

リフィルやシール、付箋等を5つのファイルに仕分けできるクリアケースとのセット使いもおすすめ。(5パーツフォルダー 全10色 275円〜)

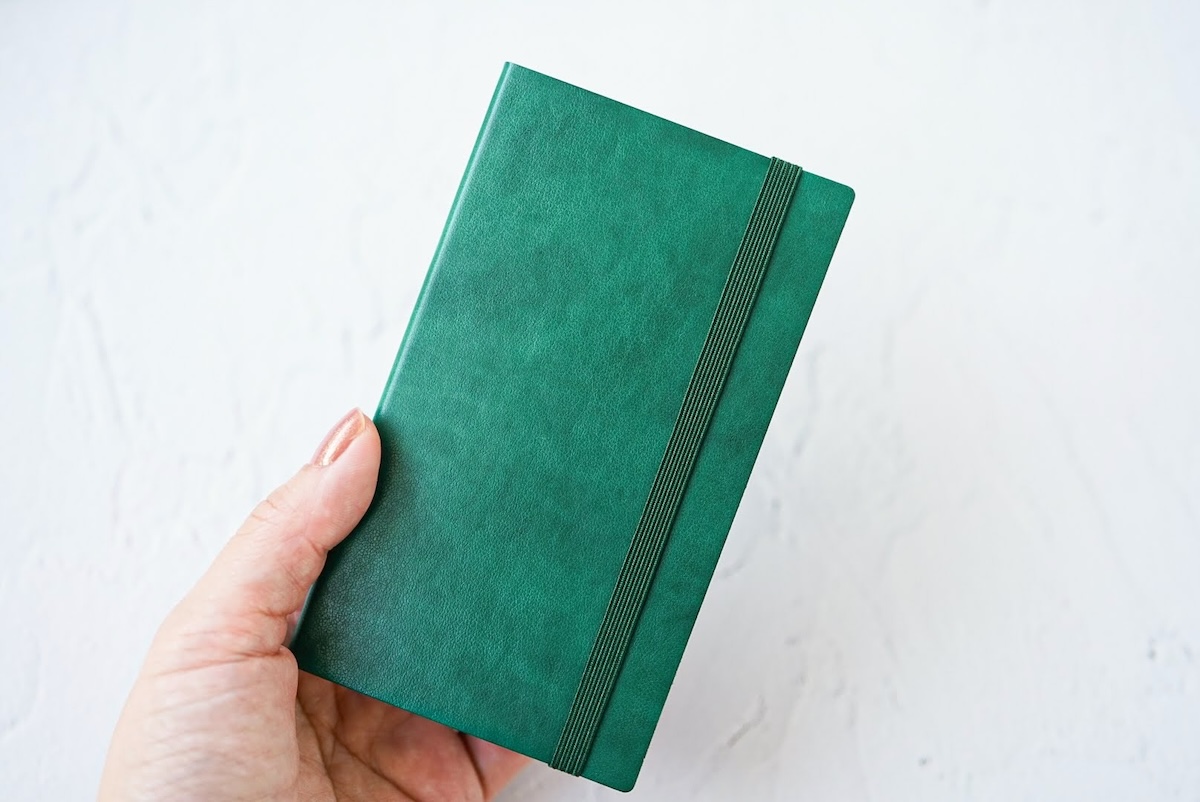

旅するロルバーンのスターターキットは、5種×2サイズ展開。上部左から、クリア、クリアグレー、下部左から、レター、ウォールペーパー、マップ。

Lサイズ(横155×縦184×厚み20mm) 2,530円〜(税込)

記録の仕方ひとつで、旅をいろいろな角度から、何度でも味わうことができるようになります。年末年始の旅の相棒に、または日常のかけがえのない瞬間をストックするために、旅するロルバーンを手にしてみてはいかがでしょうか?

Profile

フリーアナウンサー / 堤 信子

青山学院大学経済学部を卒業後、FBSにアナウンサーとして入社、その後フリーに。NTV「ズームインスーパー」TBS「はなまるマーケット」など朝の情報番組でレギュラーを長年務め、TV、ラジオ、講演、司会などで幅広く活躍中。また、エッセイストとして、長年の趣味でもある文具雑貨の旅をテーマにした著書を出版するなど趣味本にも力を入れ、WEBや紙面での連載も手がける。つつみ紙とお菓子箱のコレクターとして、「マツコの知らない世界」などの番組出演多数。著書も『堤信子のつつみ紙コレクション』(玄光社)など多数がある。X(Twitter) Instagram

Brand Profile

Delfonics(デルフォニックス)

デルフォニックスは、1988年に設立した、日本のステーショナリーメーカー。「Stationery that frees your creativity.」をモットーに、文具をカルチャーの一つとしてとらえ、商品を生み出し続けるとともに、直営店舗「DELFONICS」「Smith」ではカルチャーやデザイン心をくすぐる商品をセレクトし届けている。

旅するロルバーン

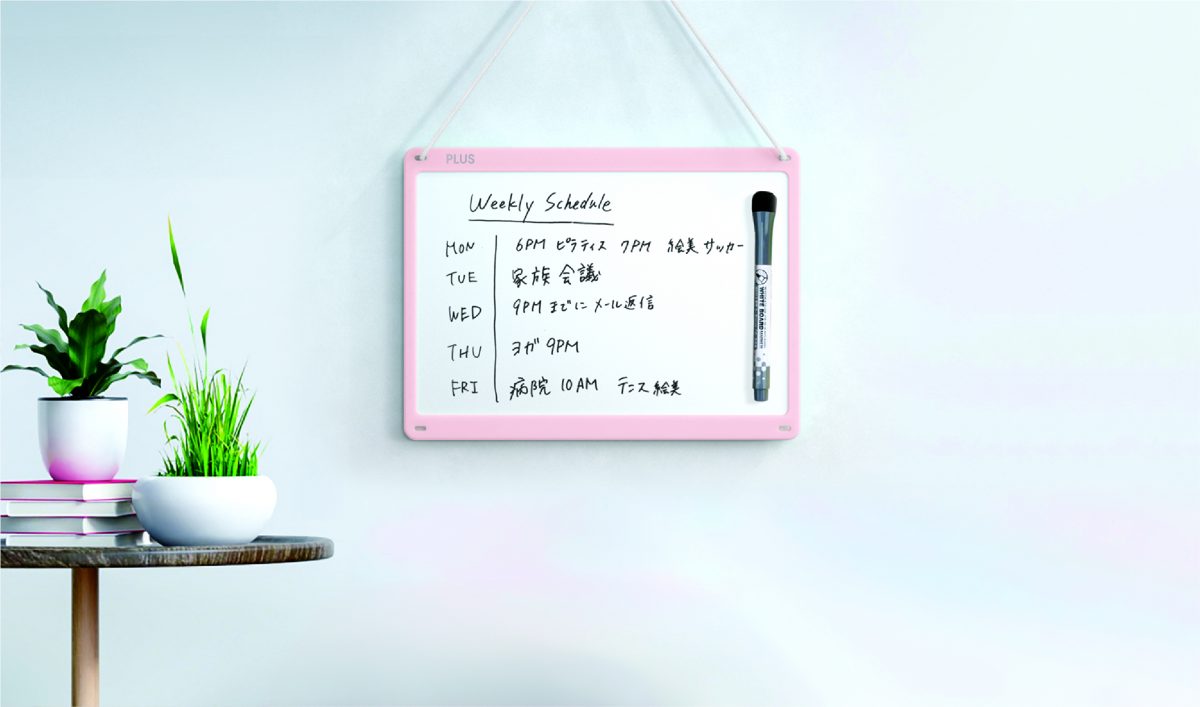

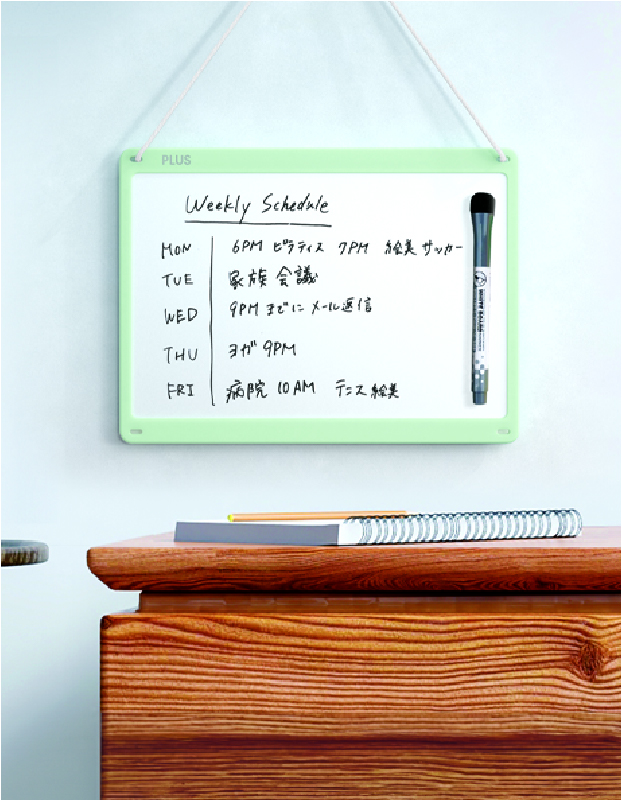

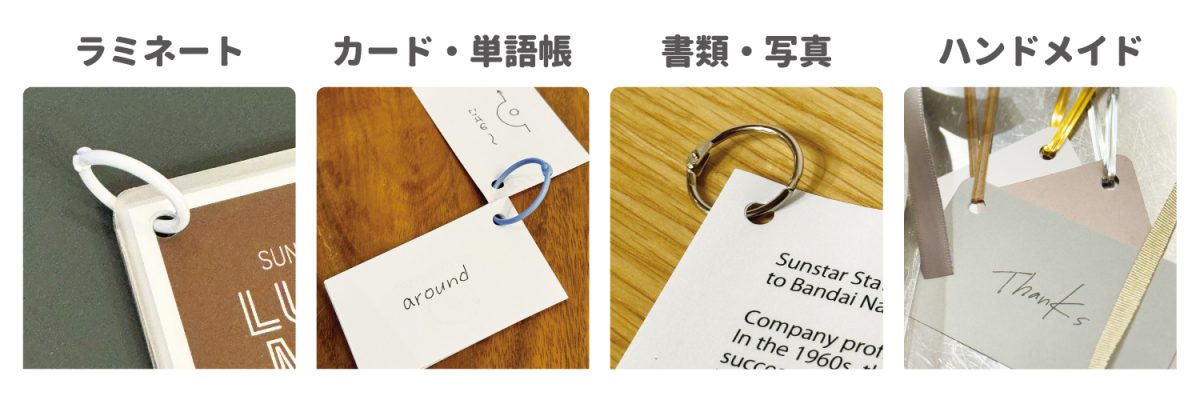

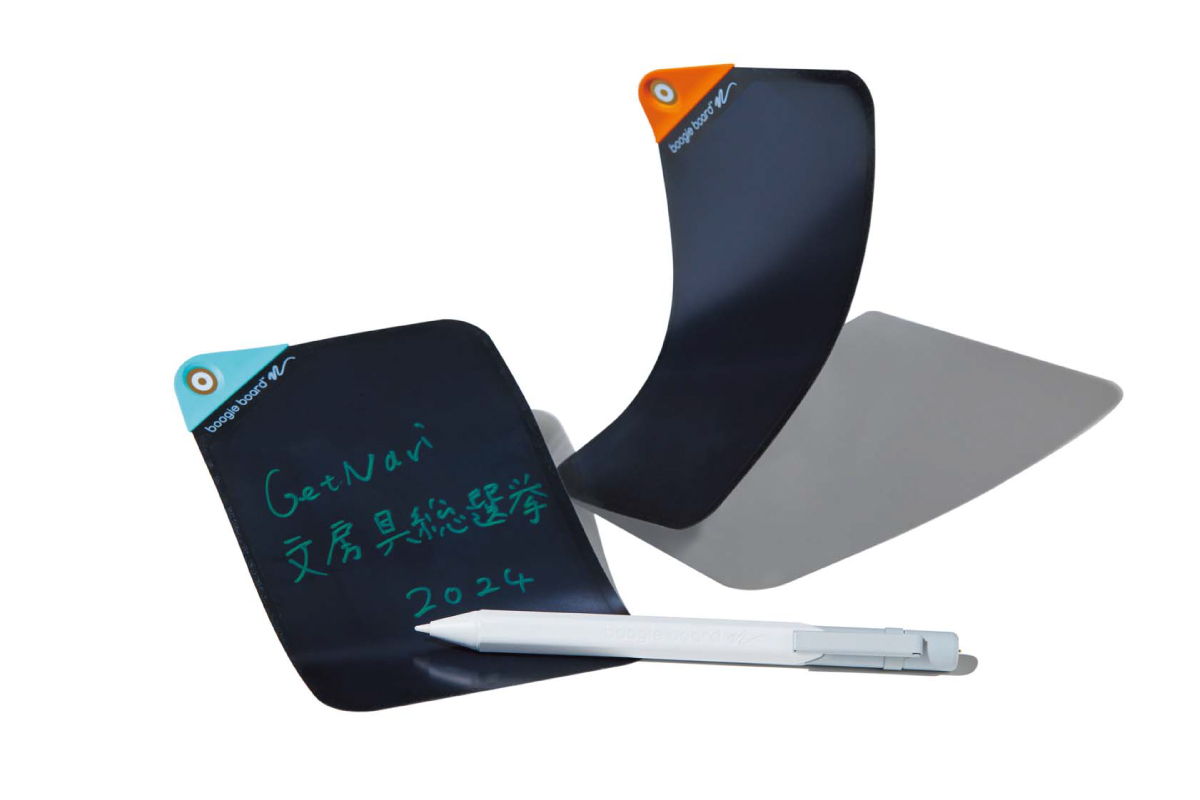

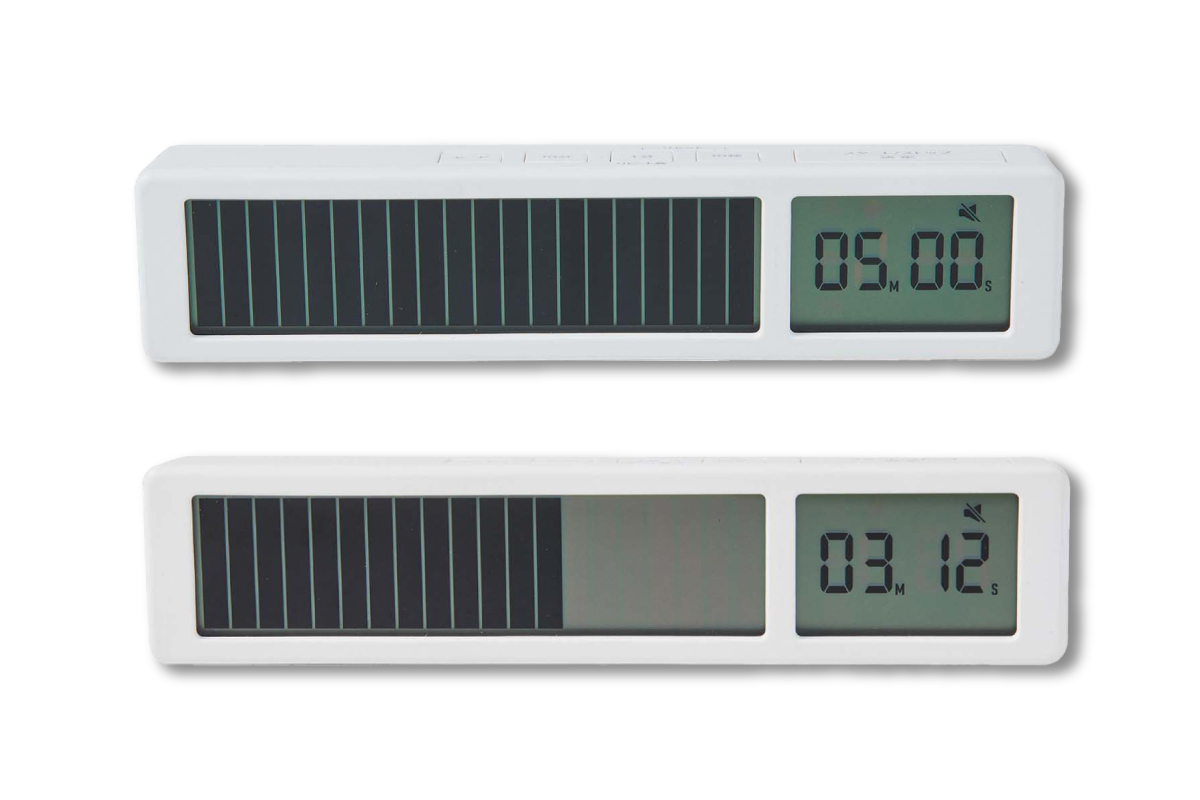

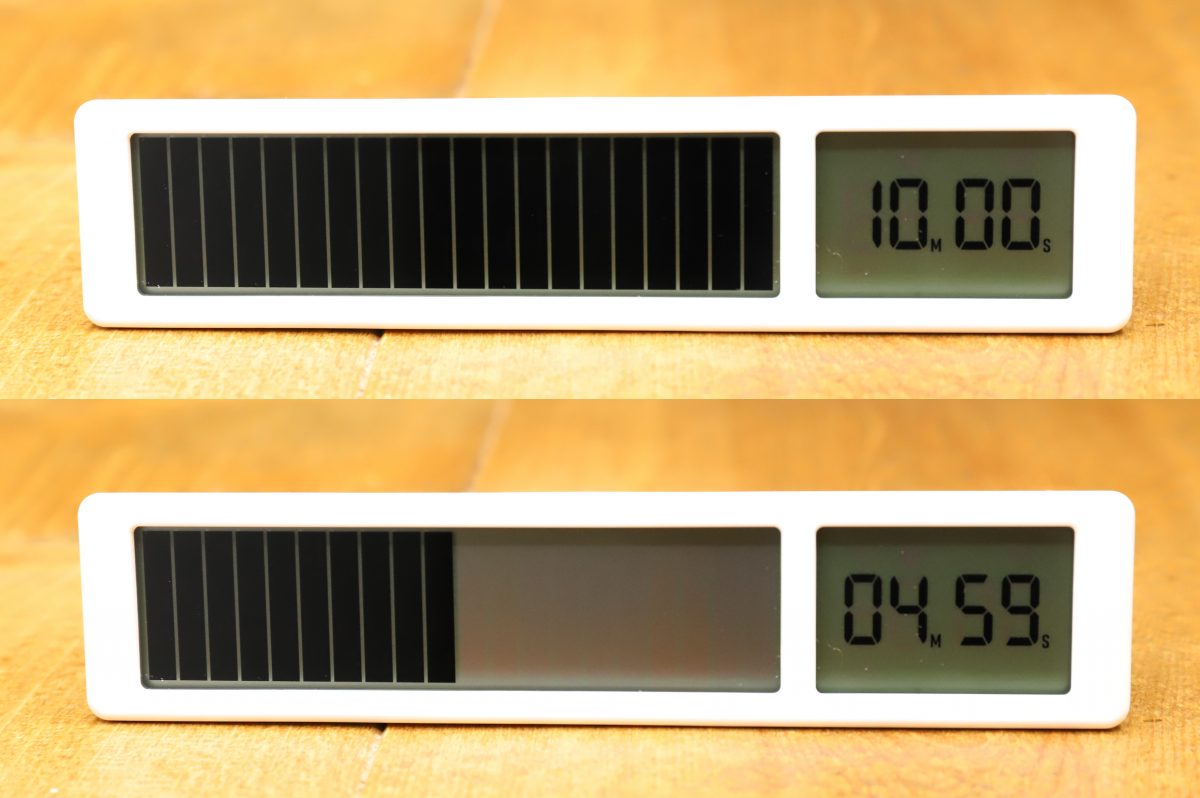

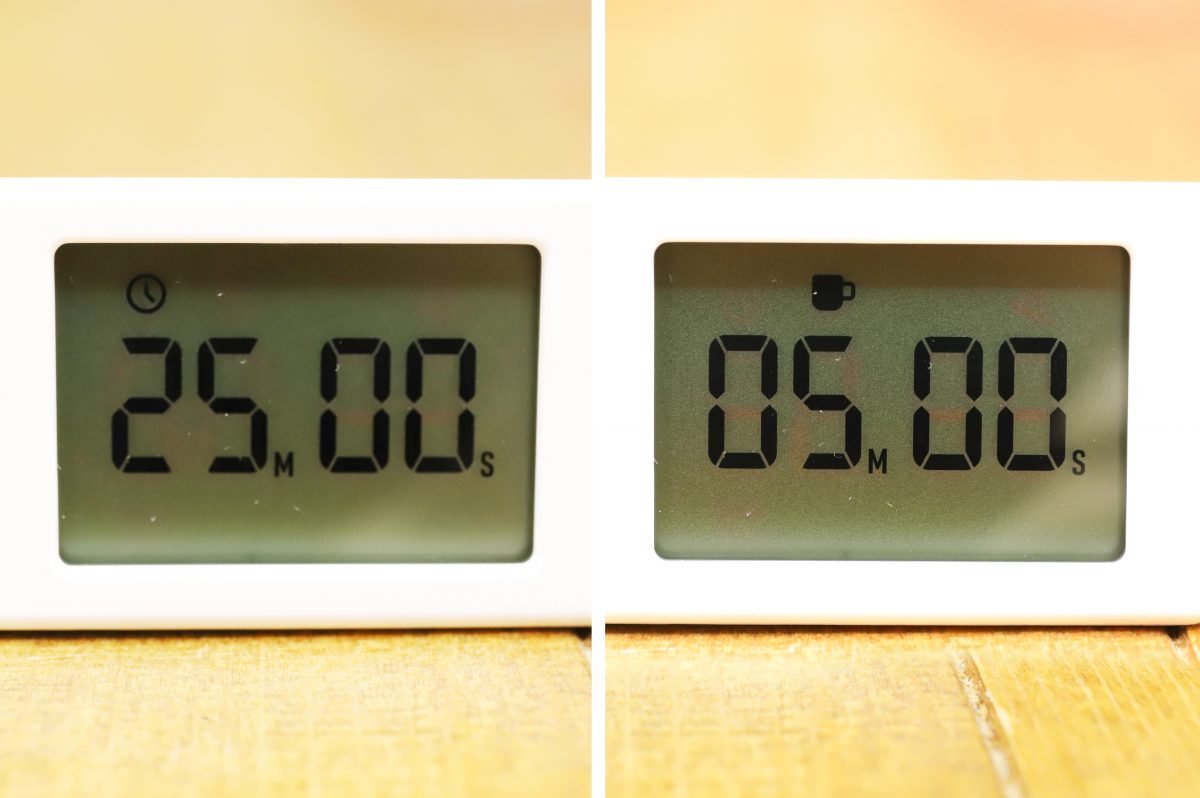

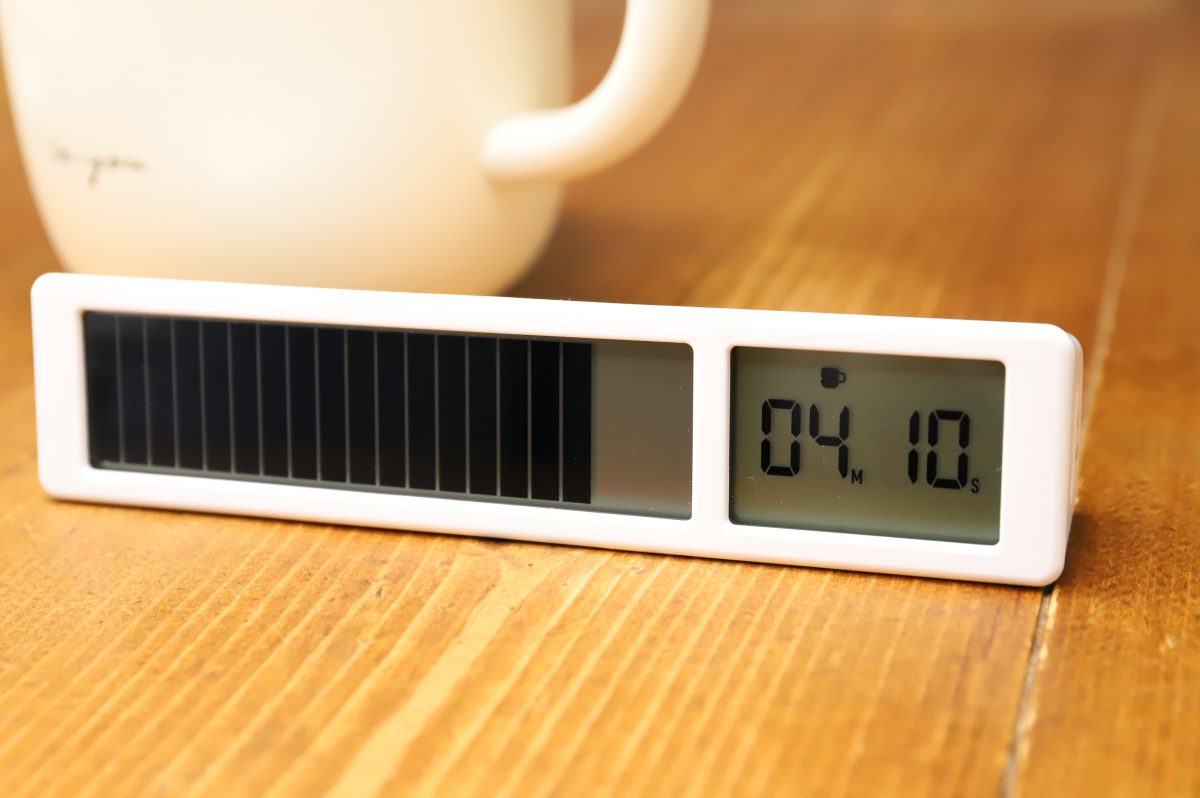

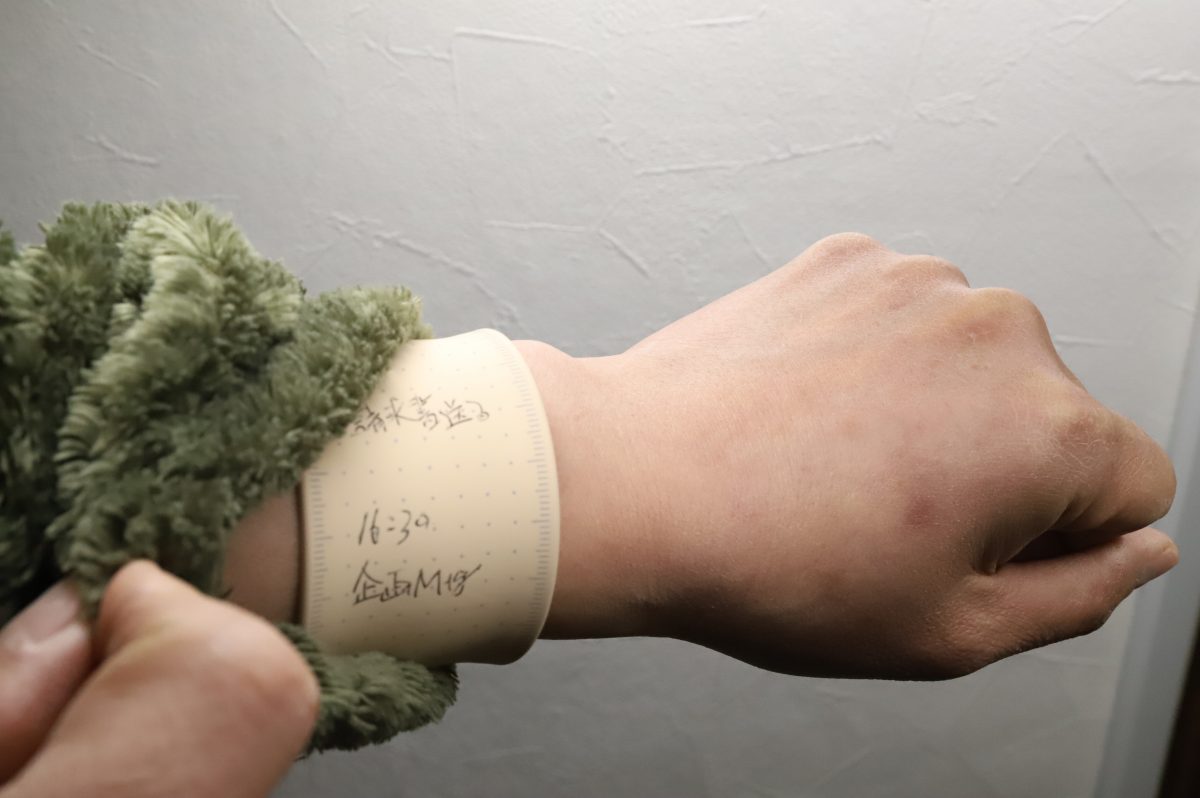

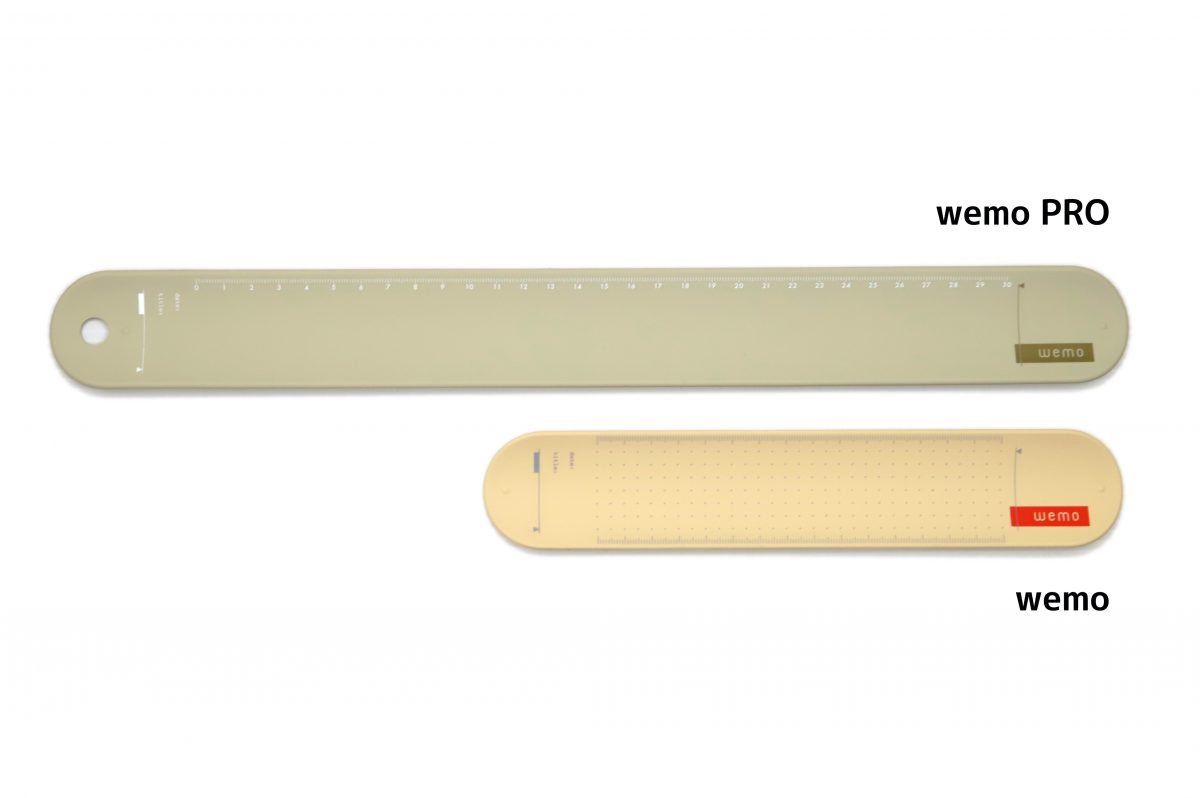

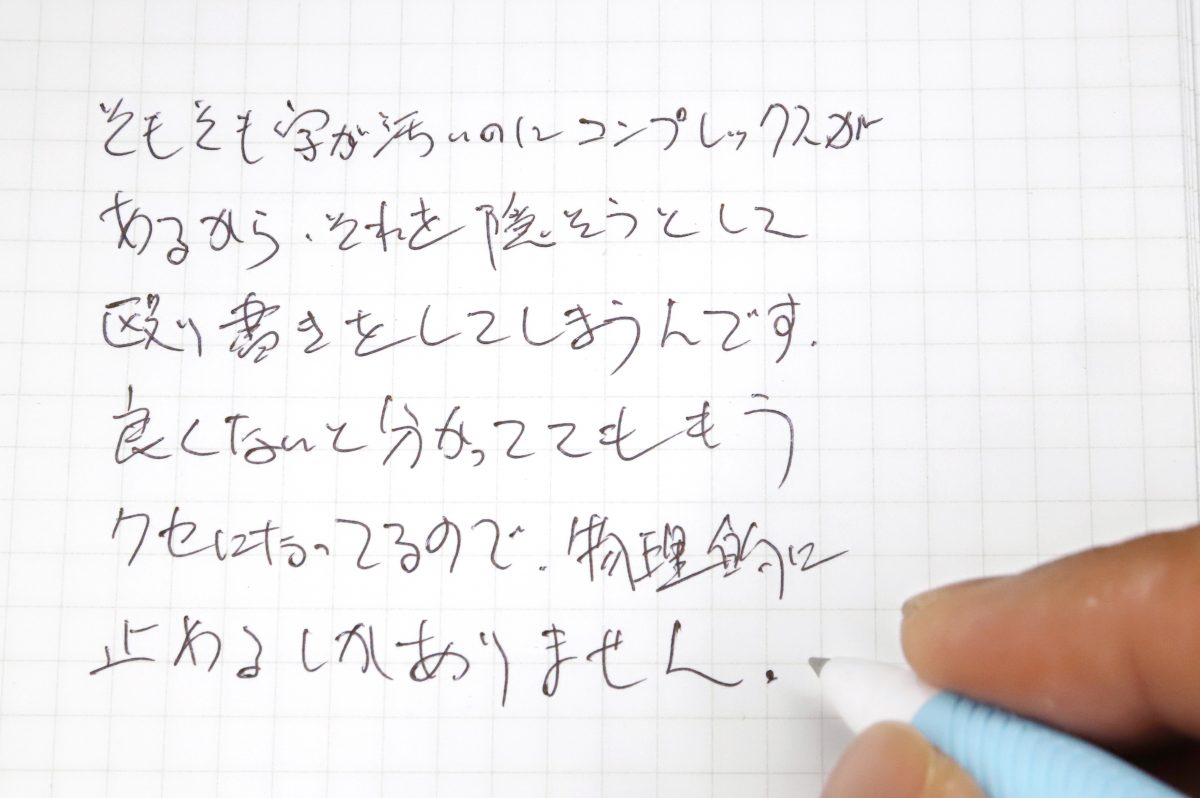

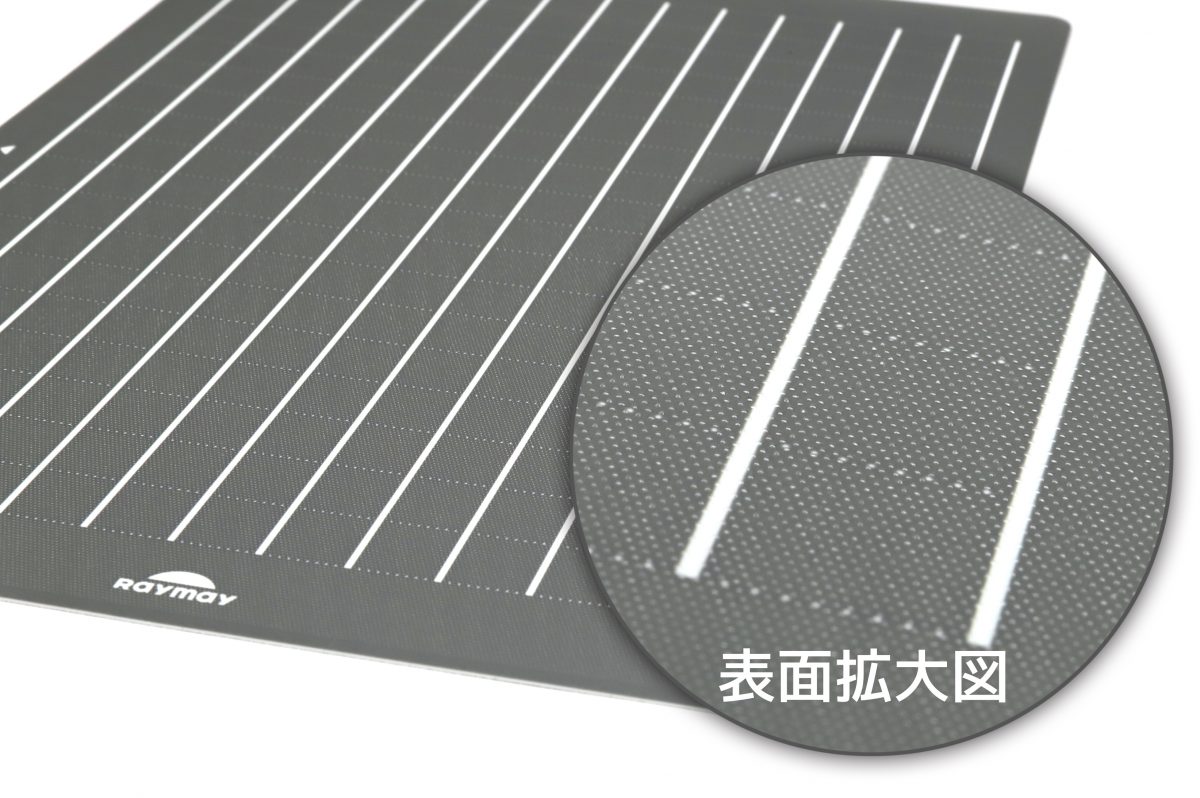

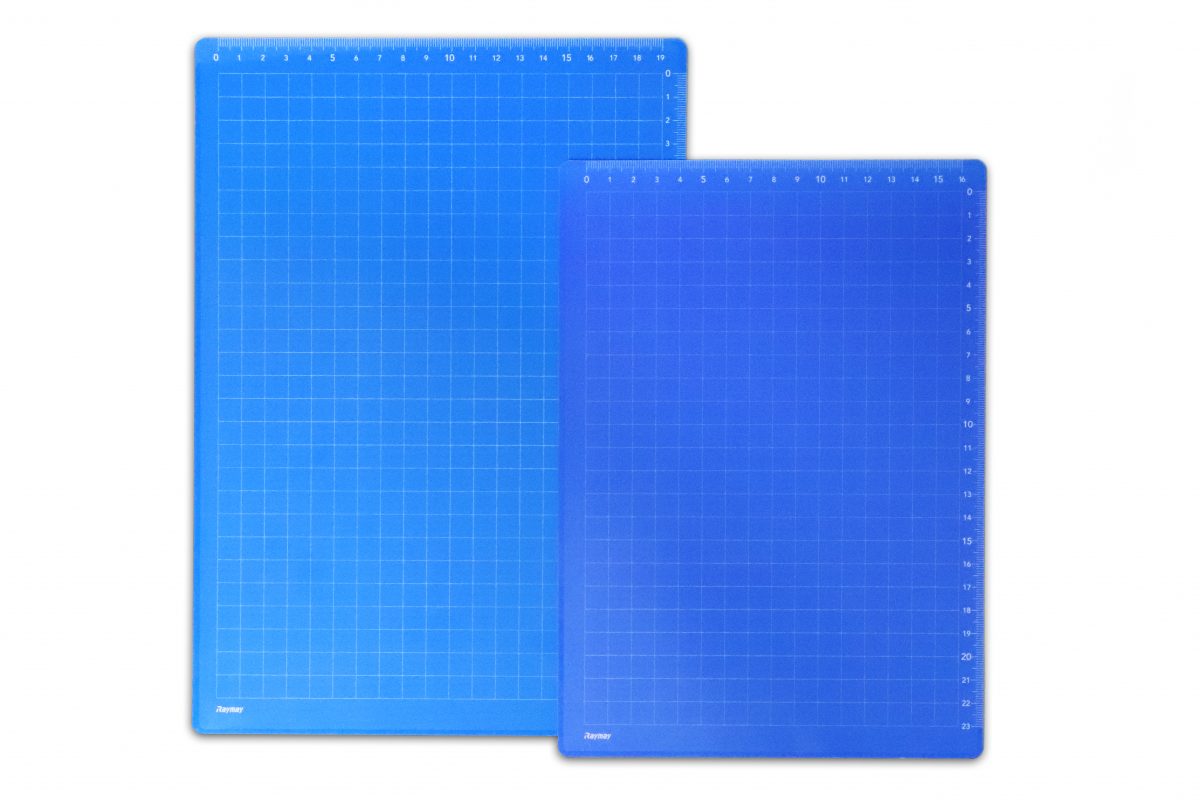

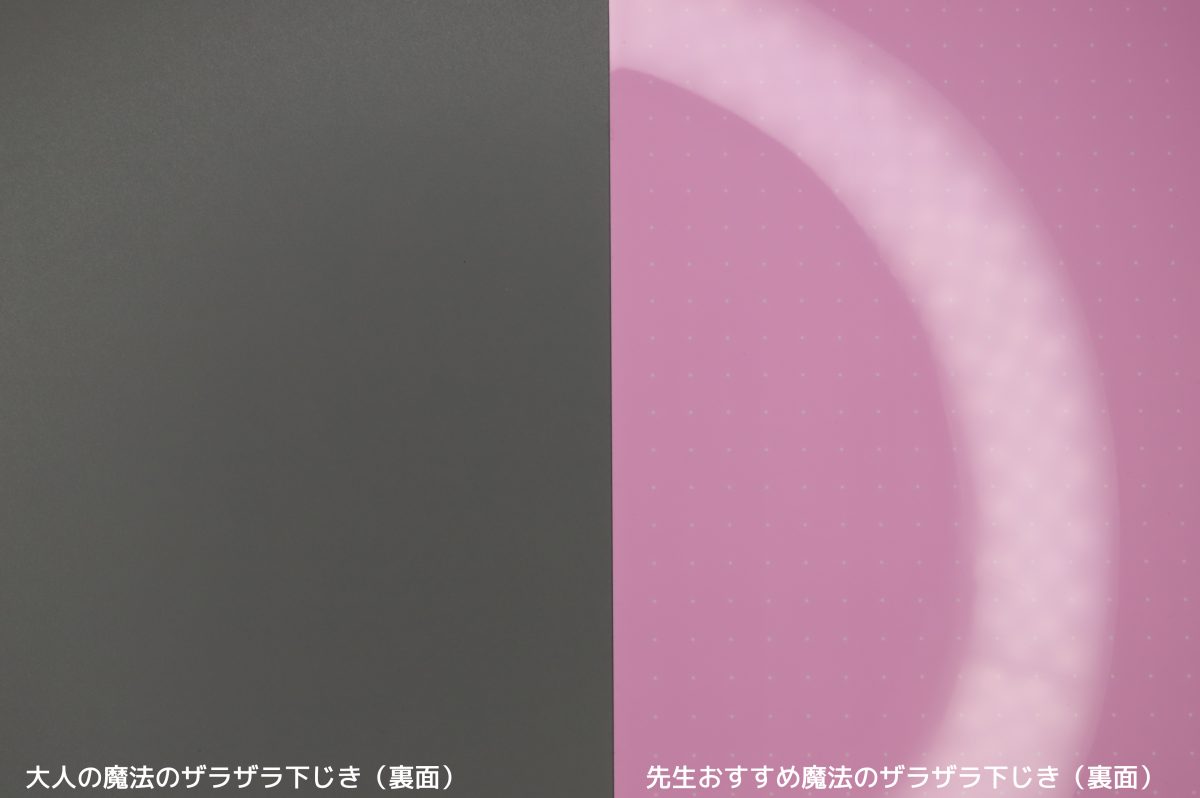

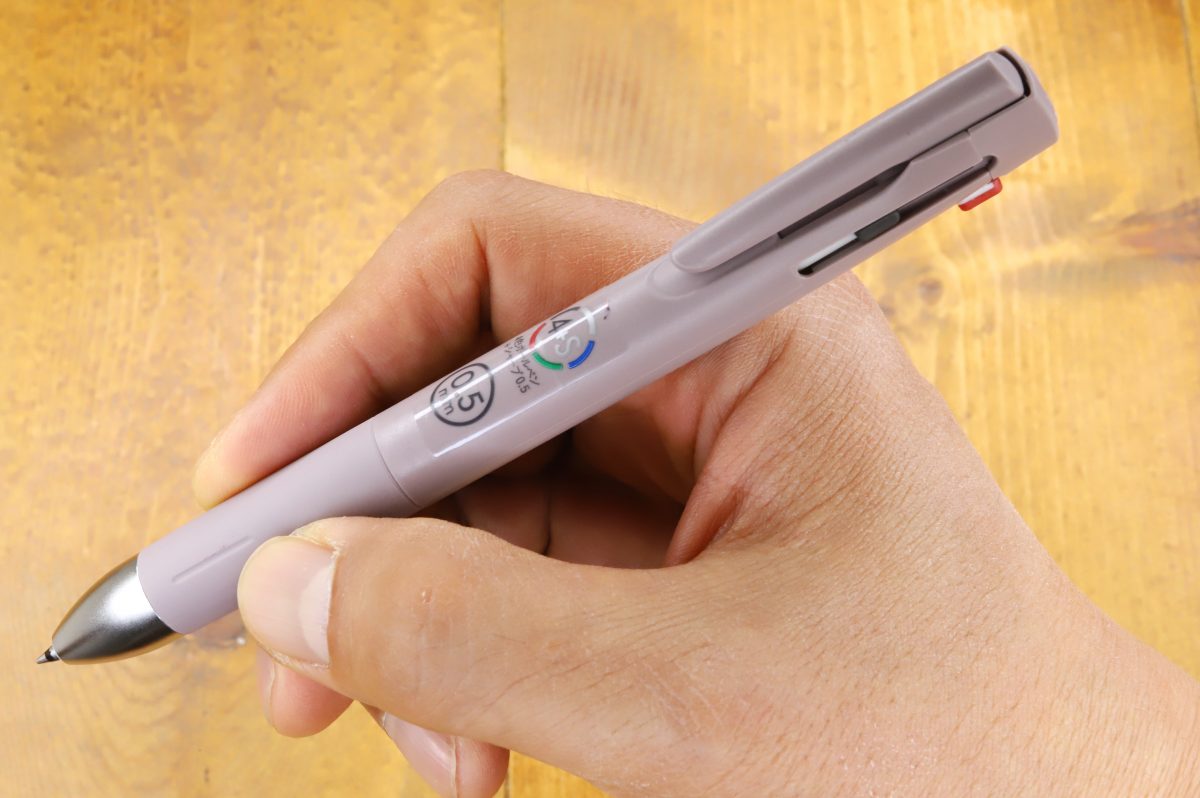

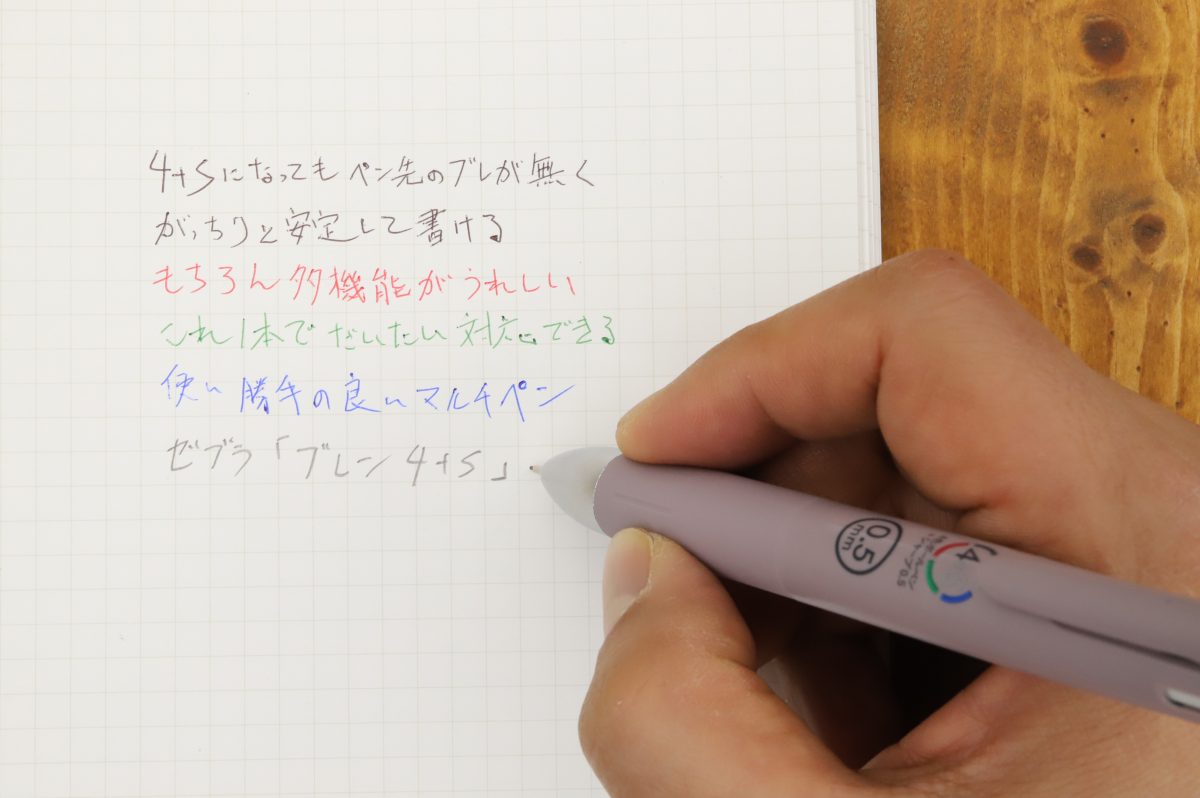

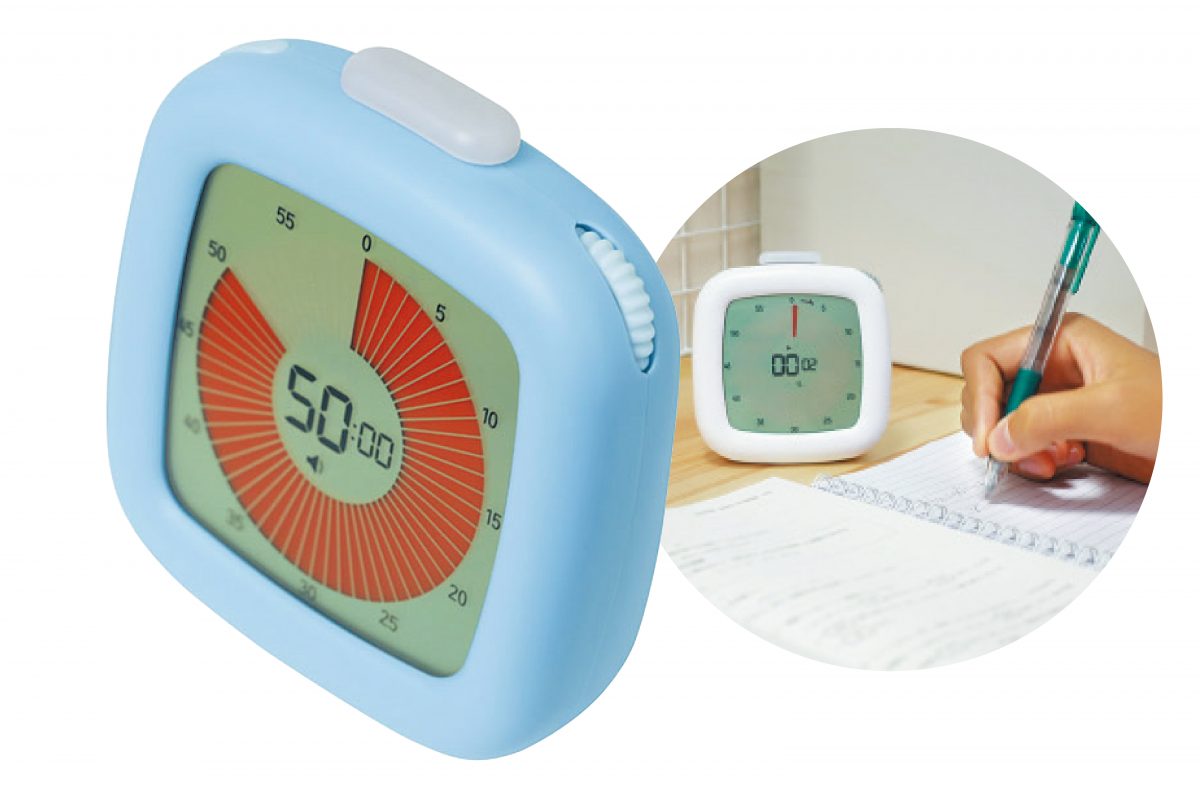

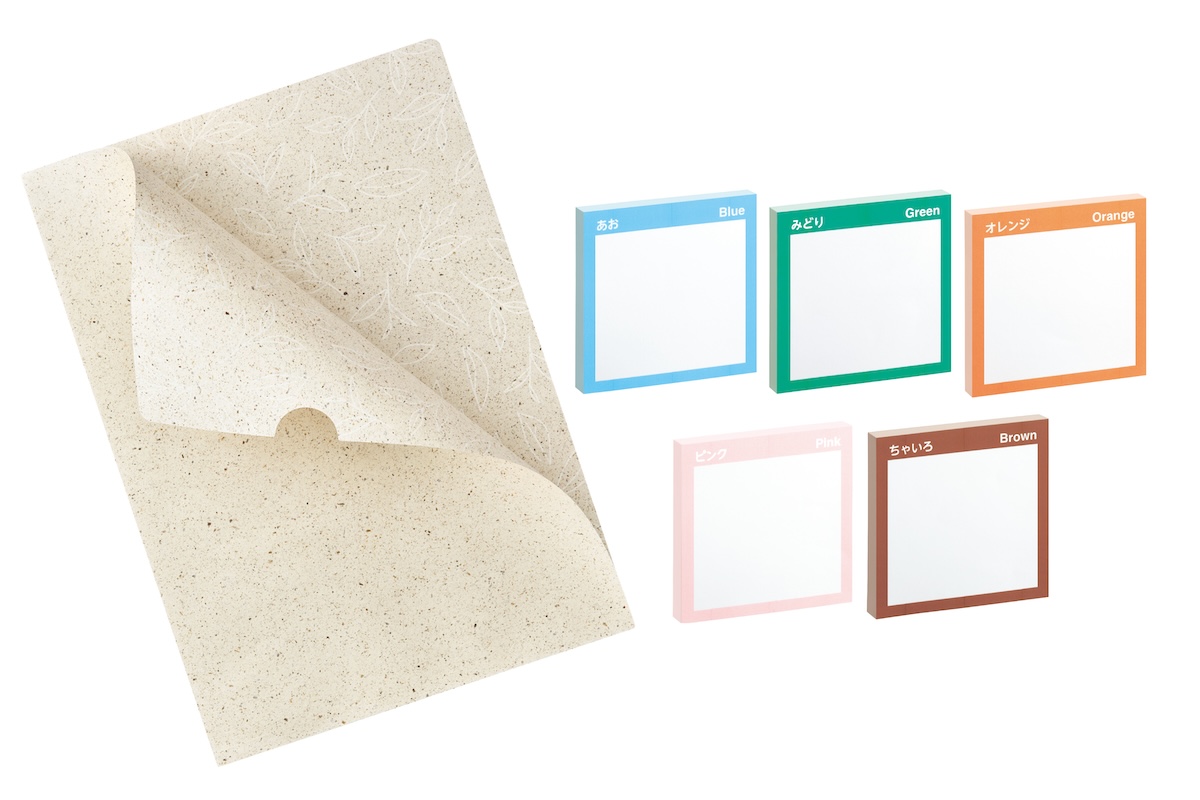

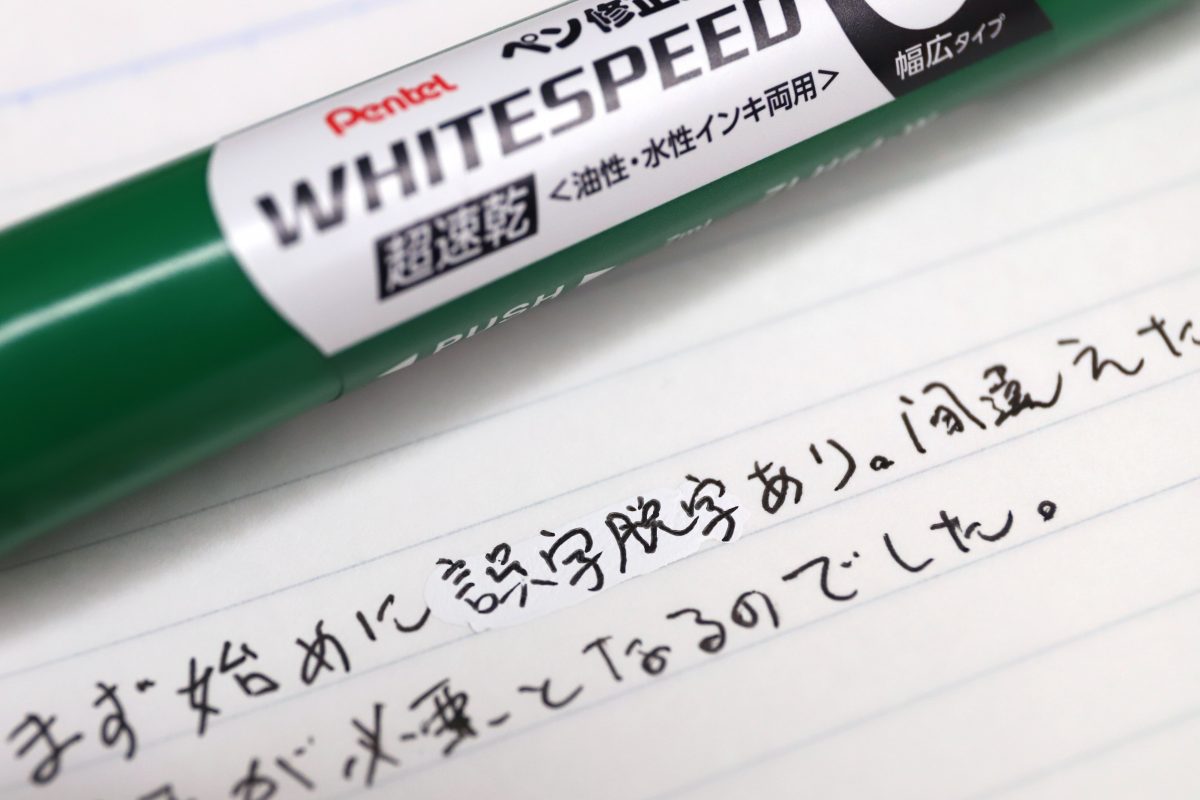

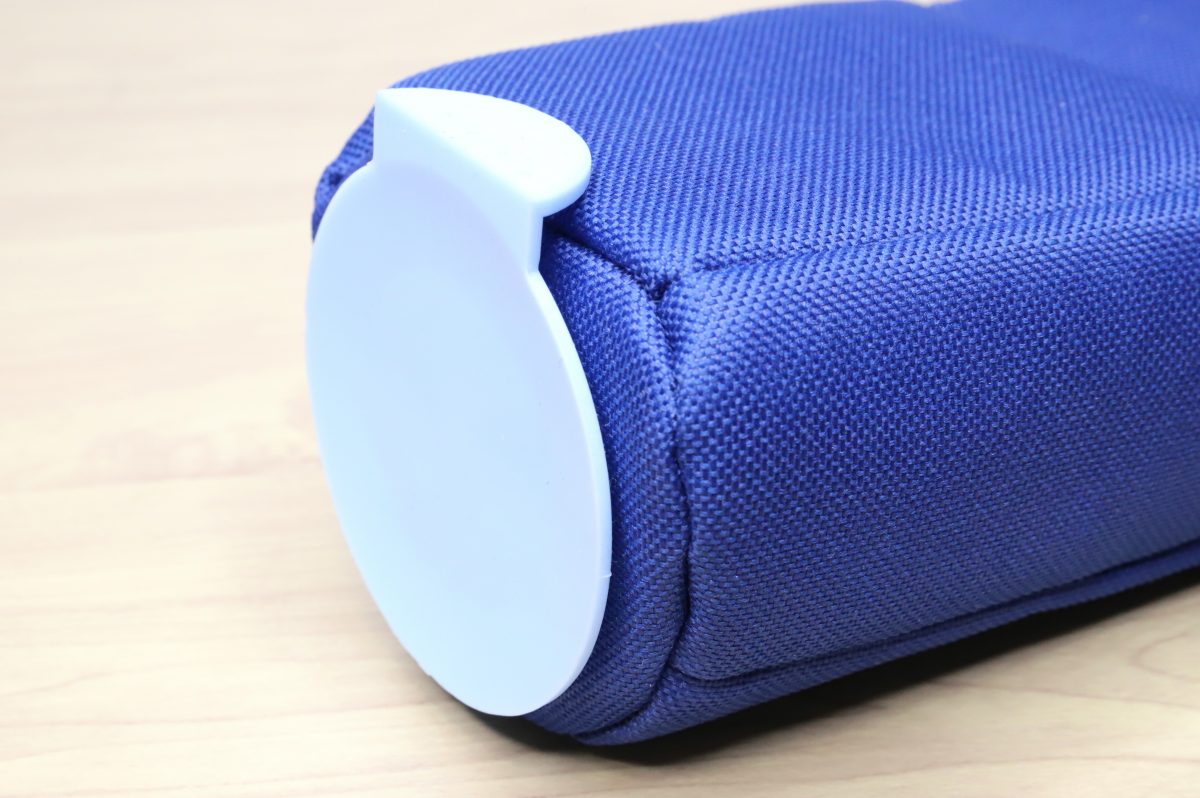

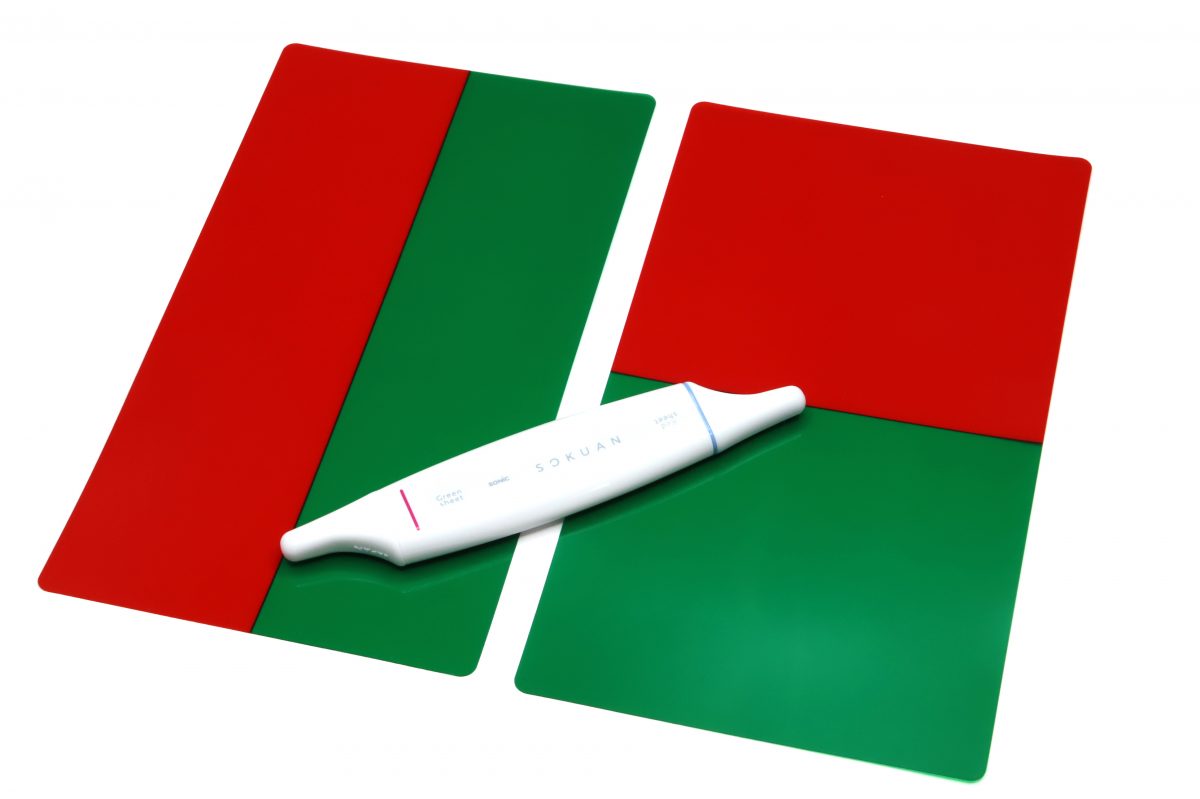

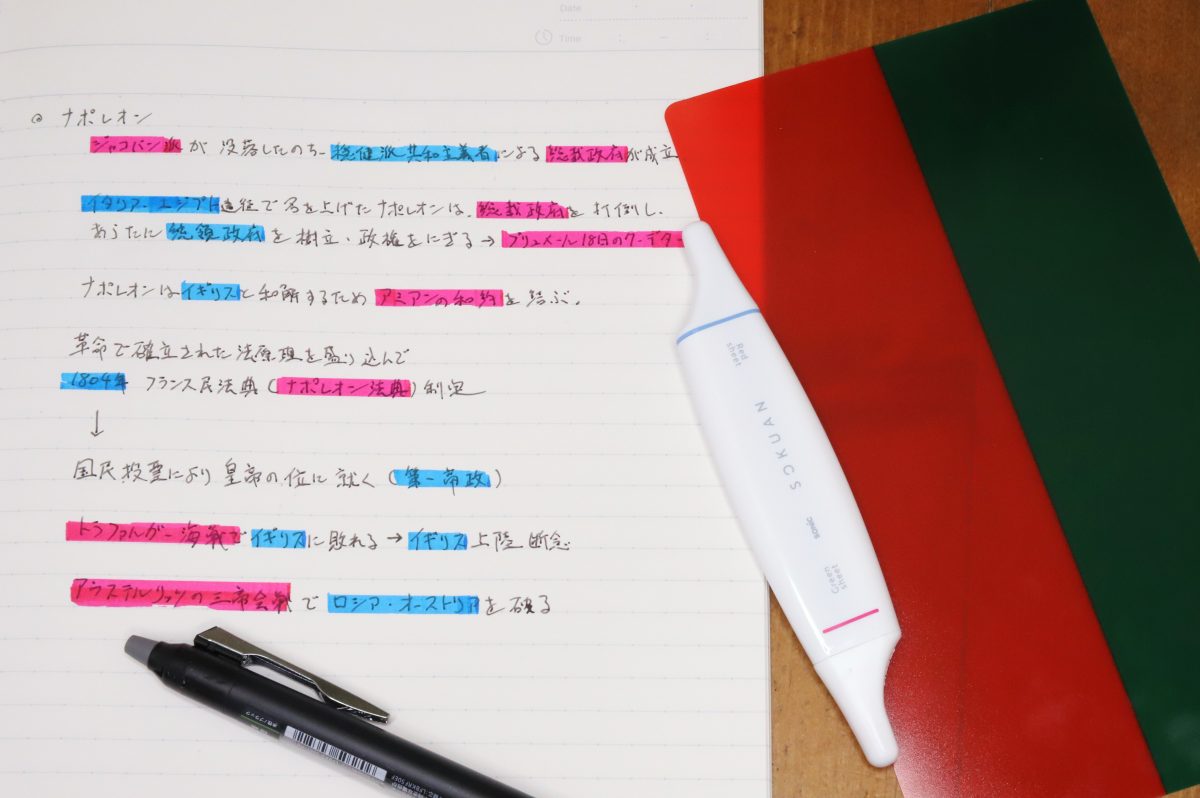

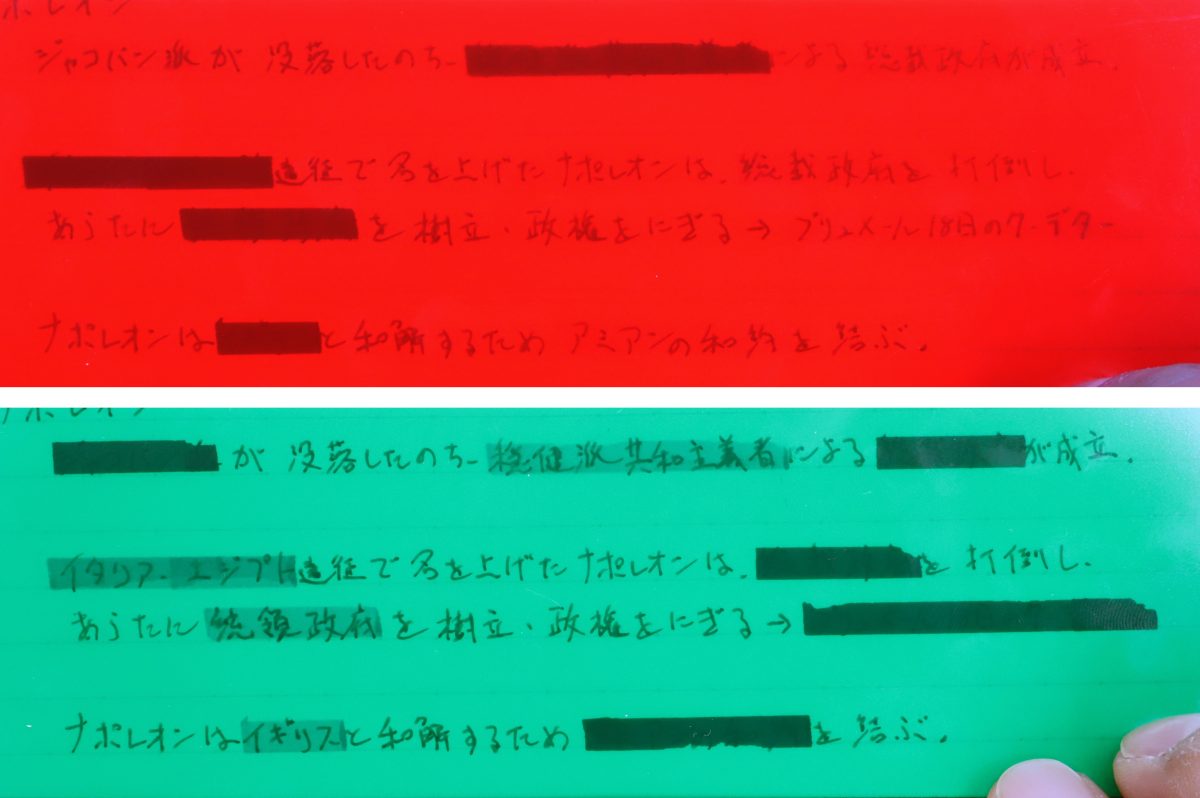

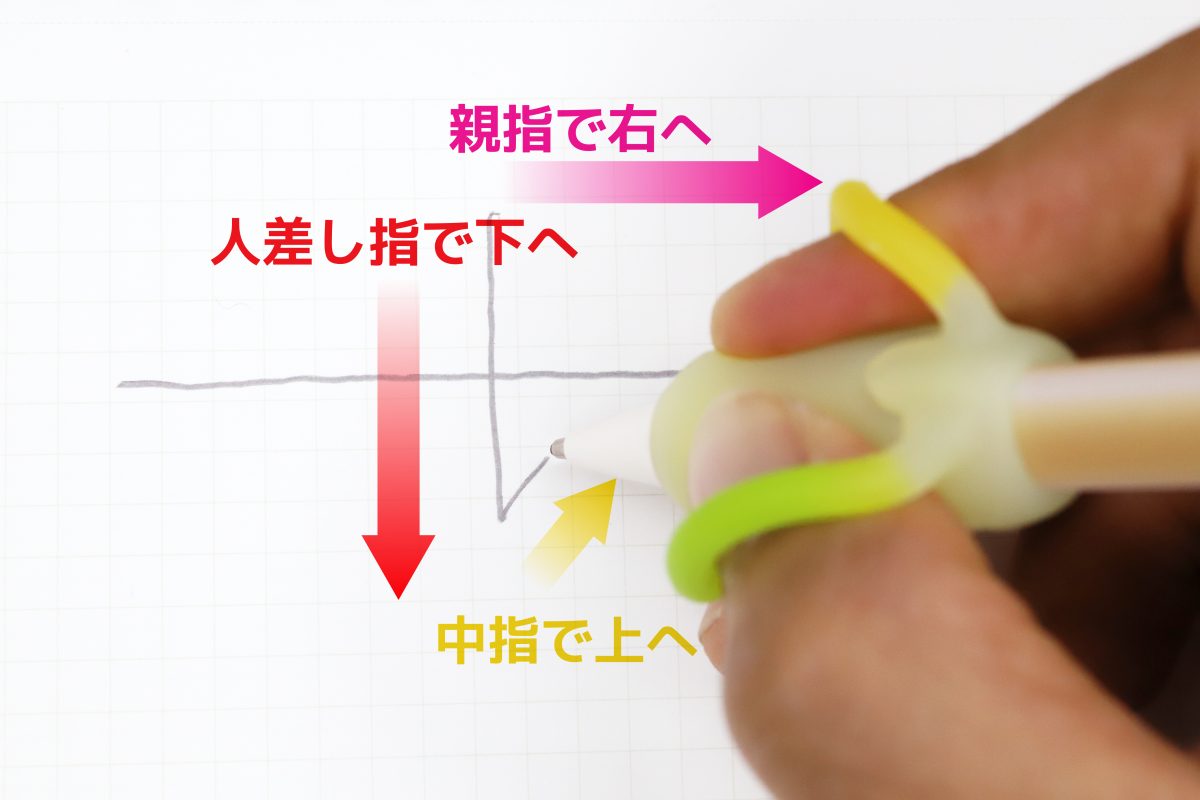

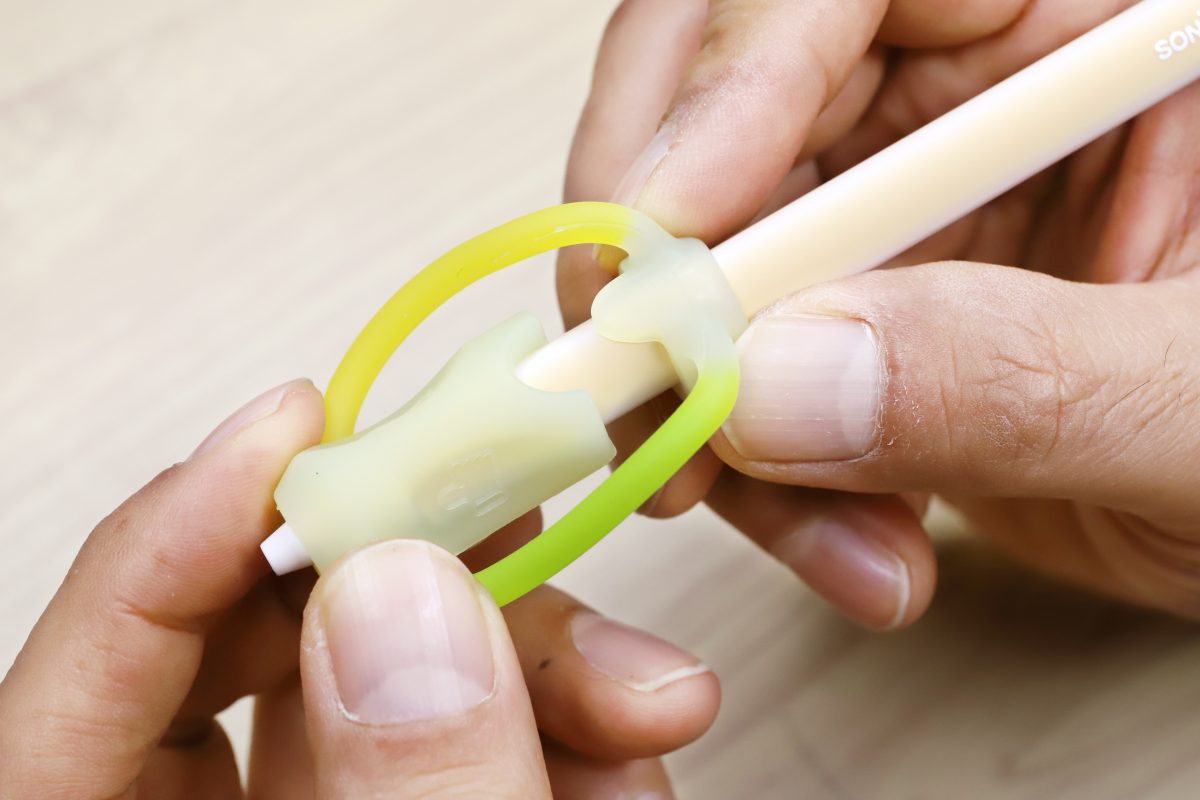

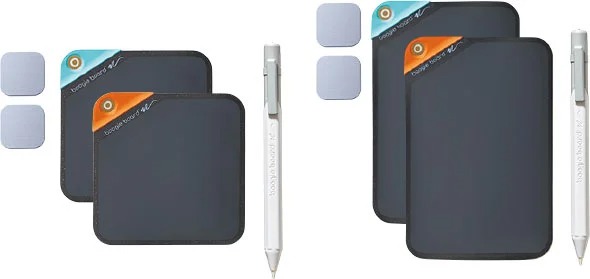

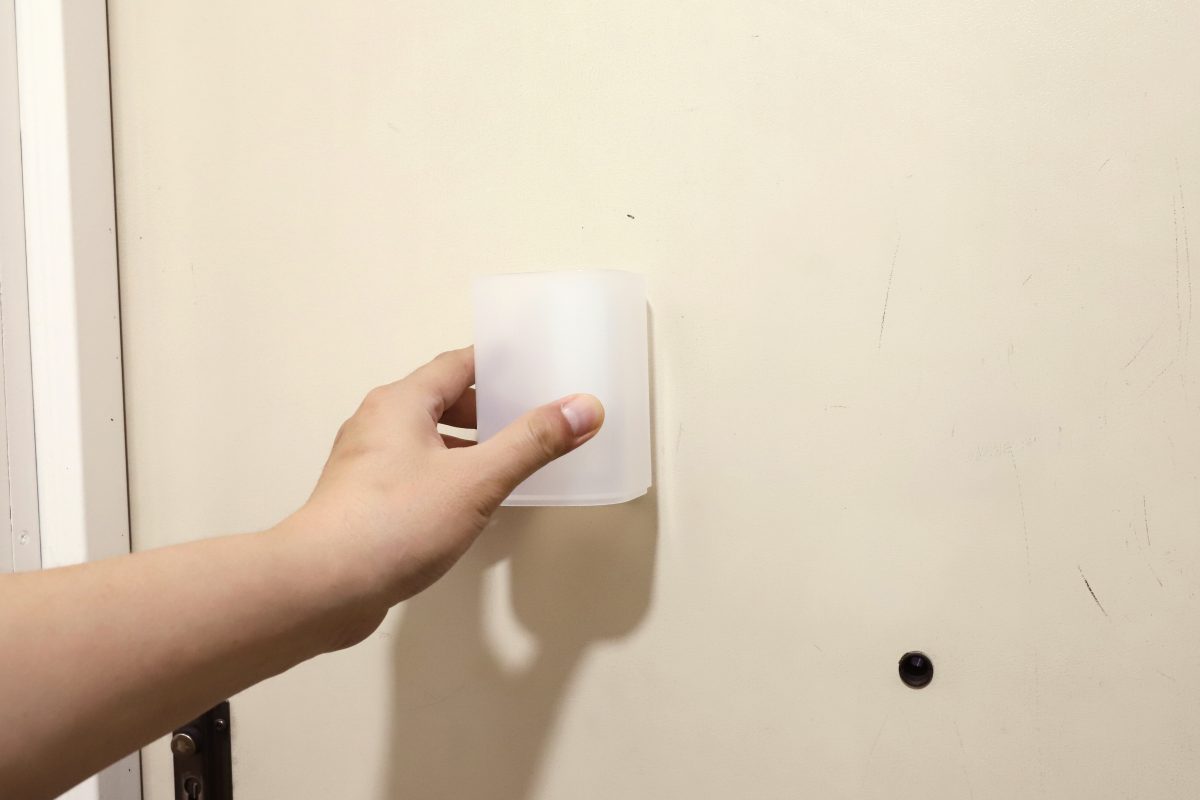

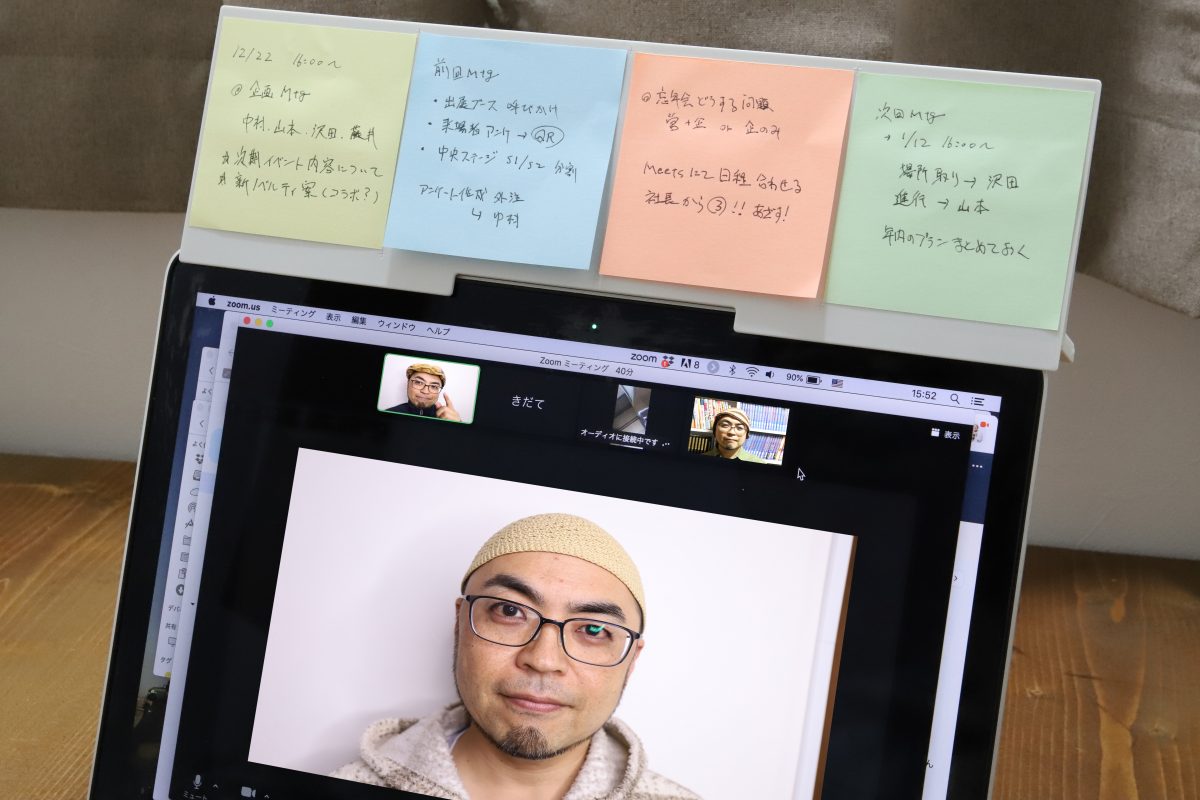

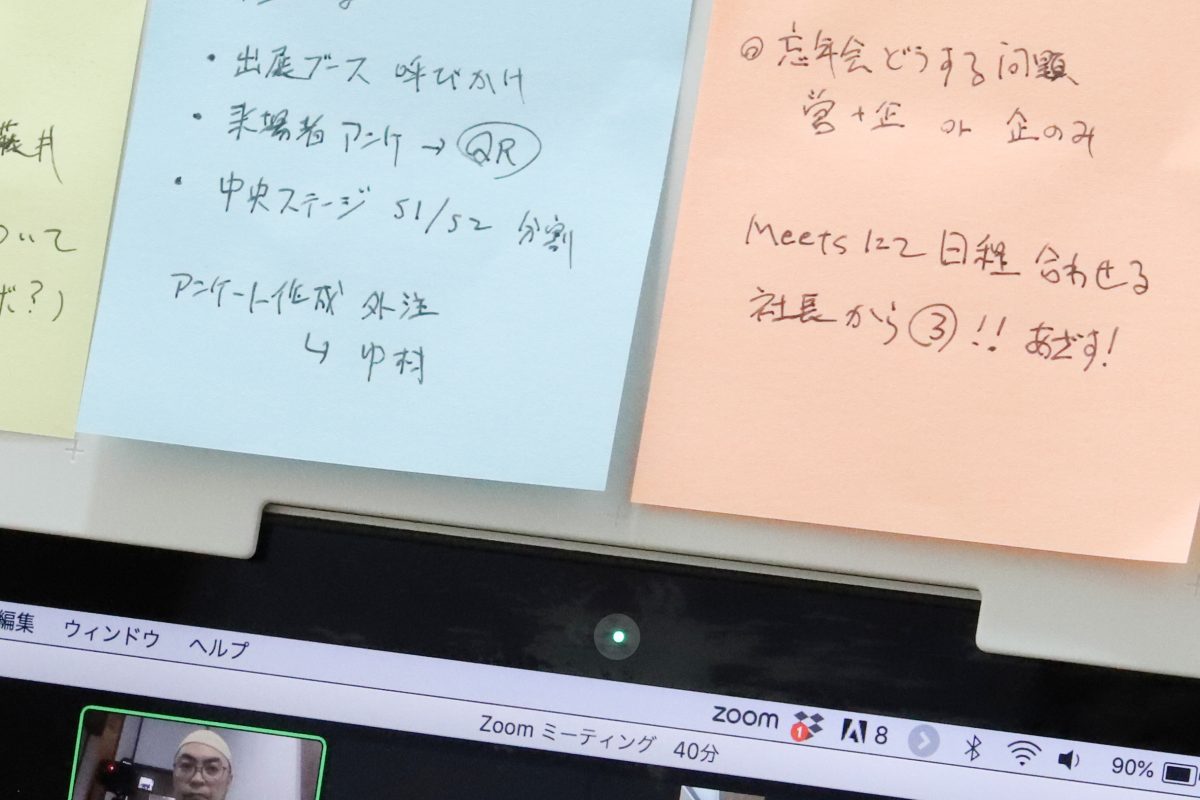

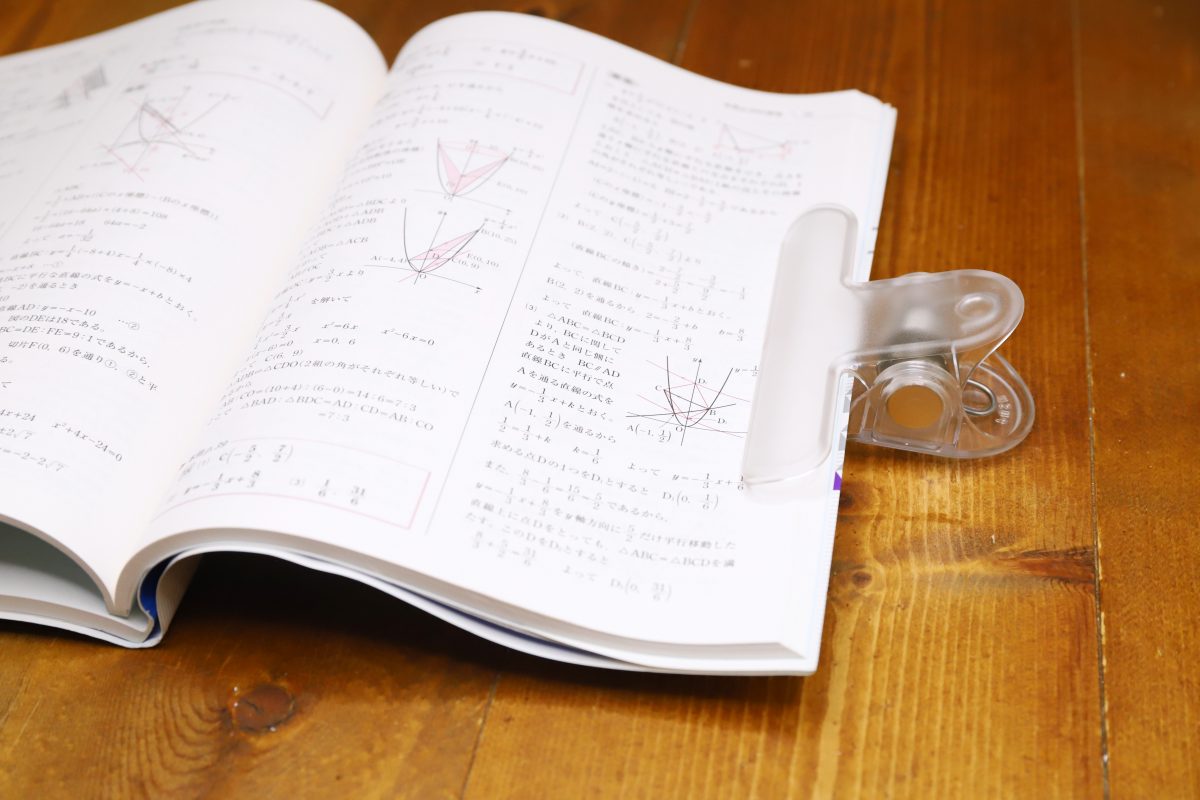

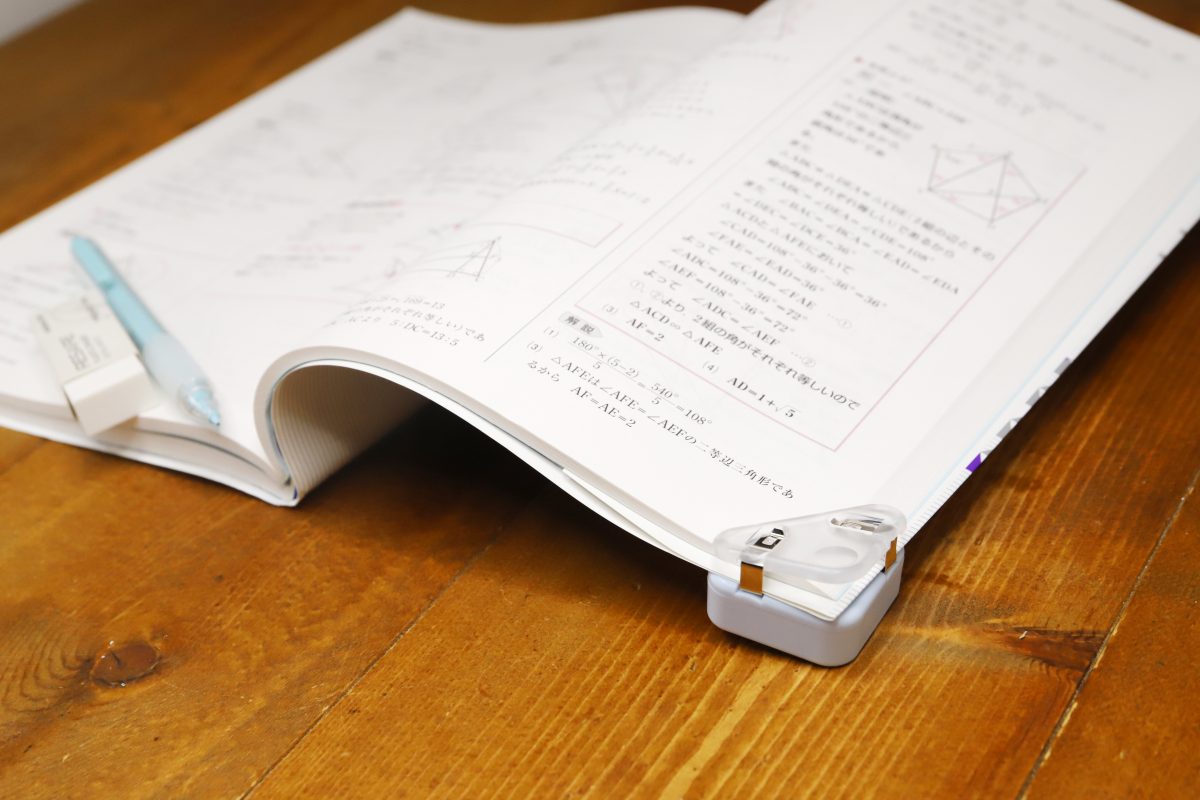

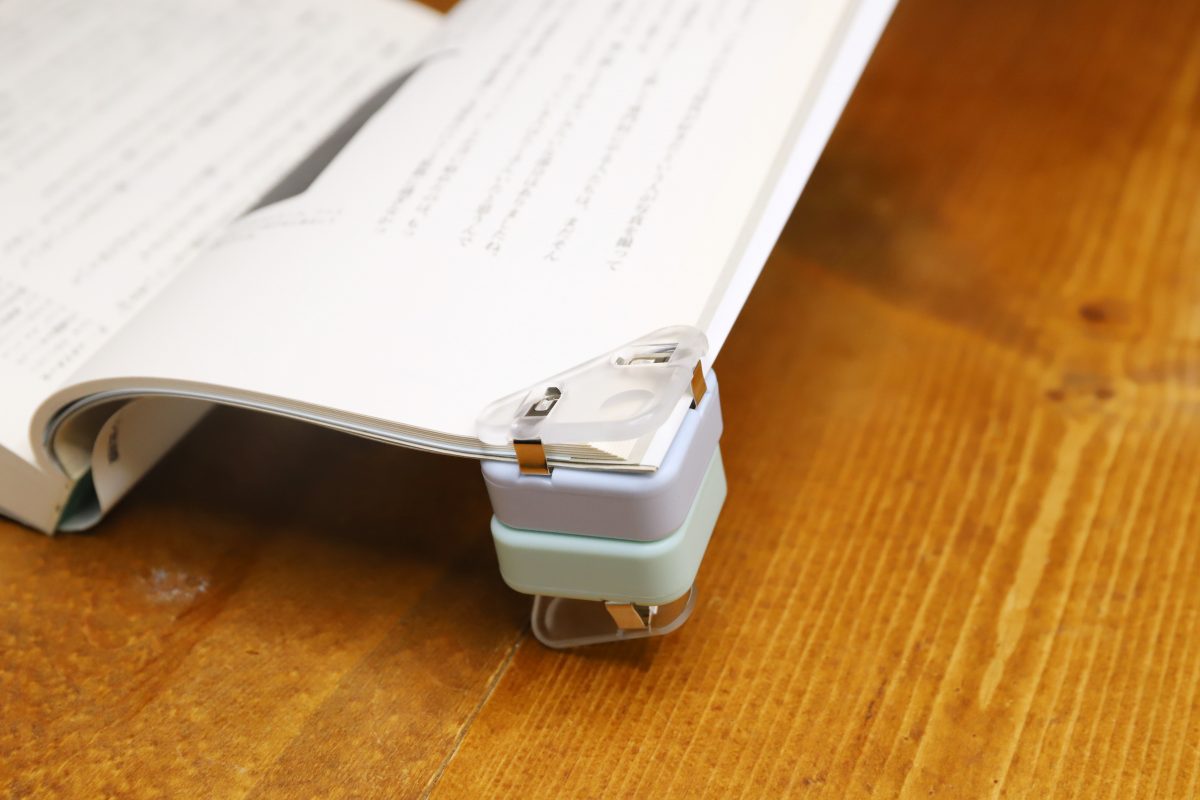

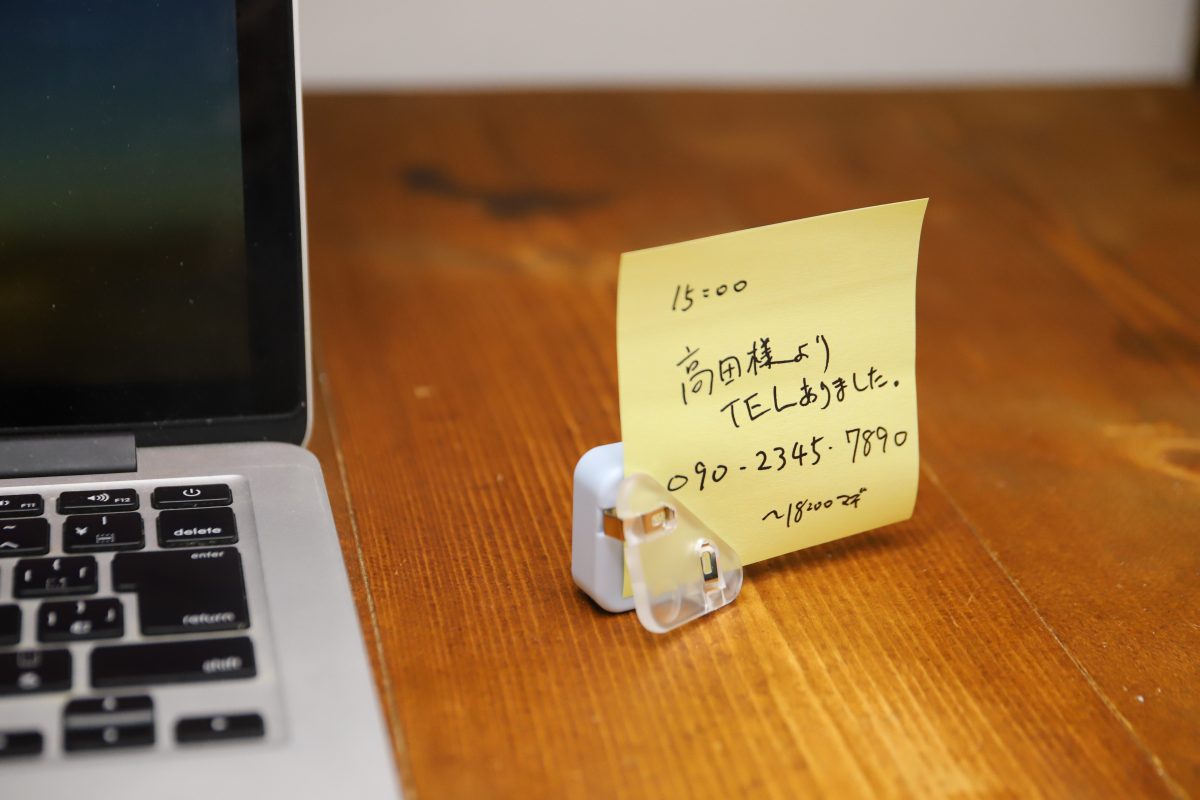

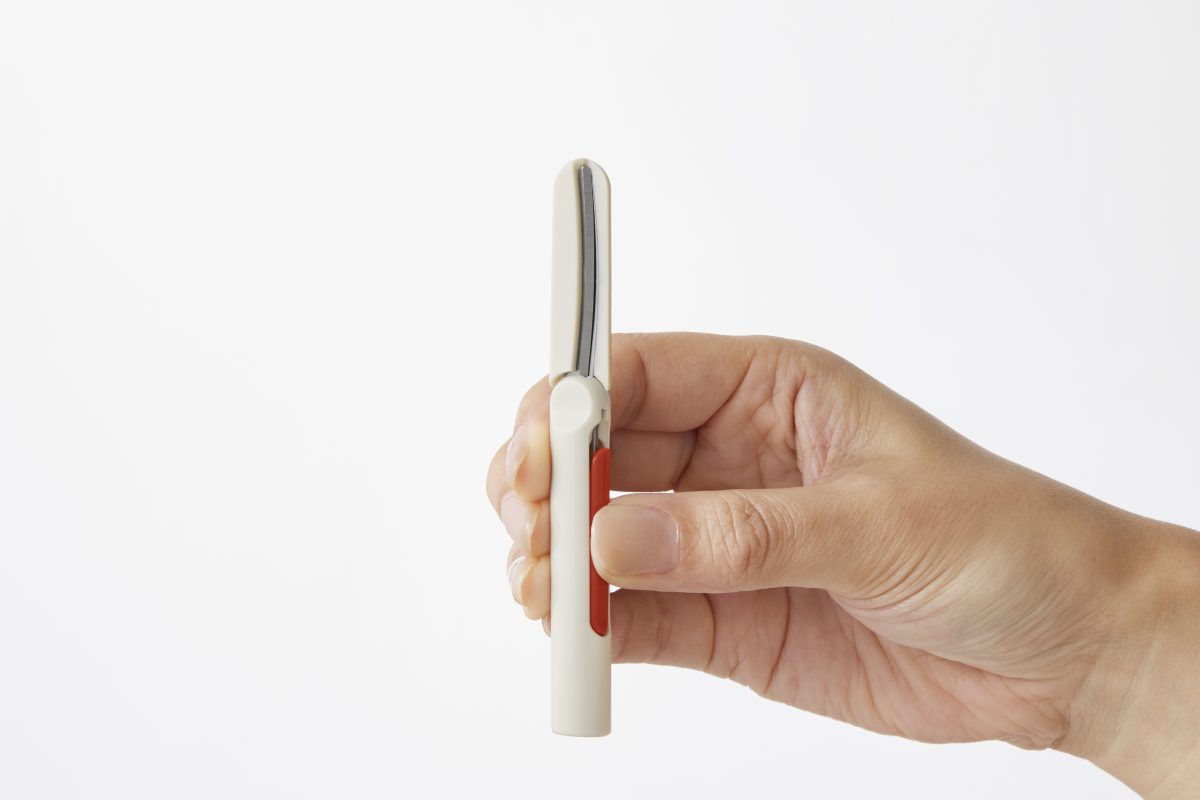

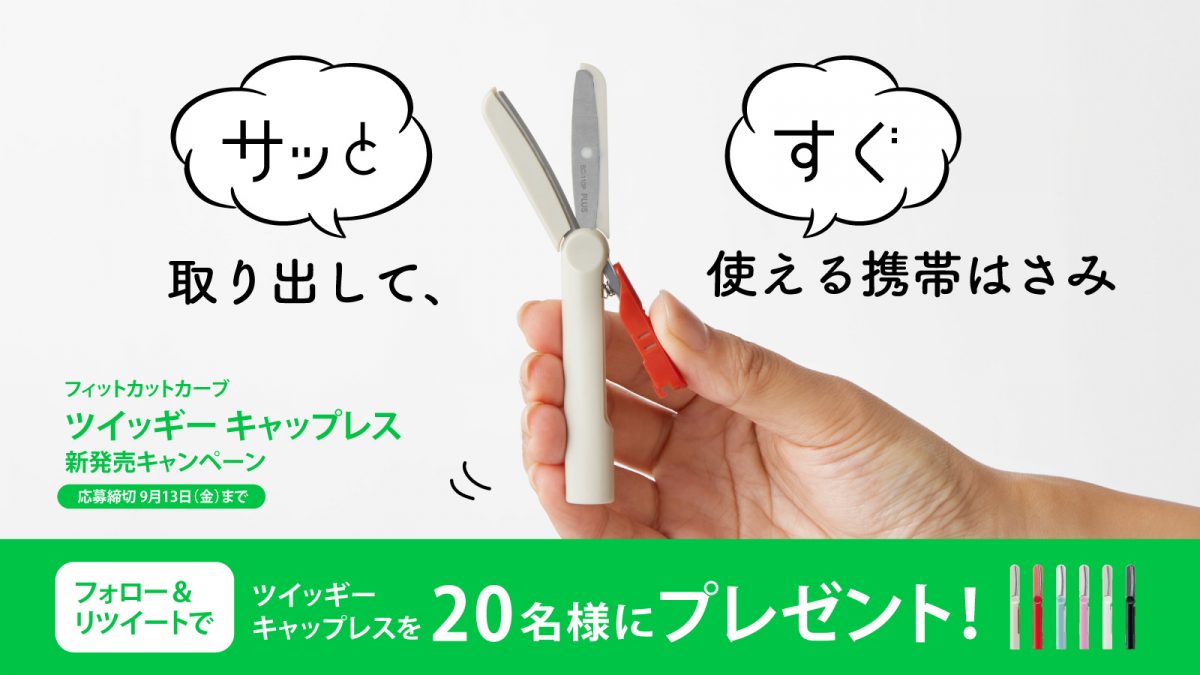

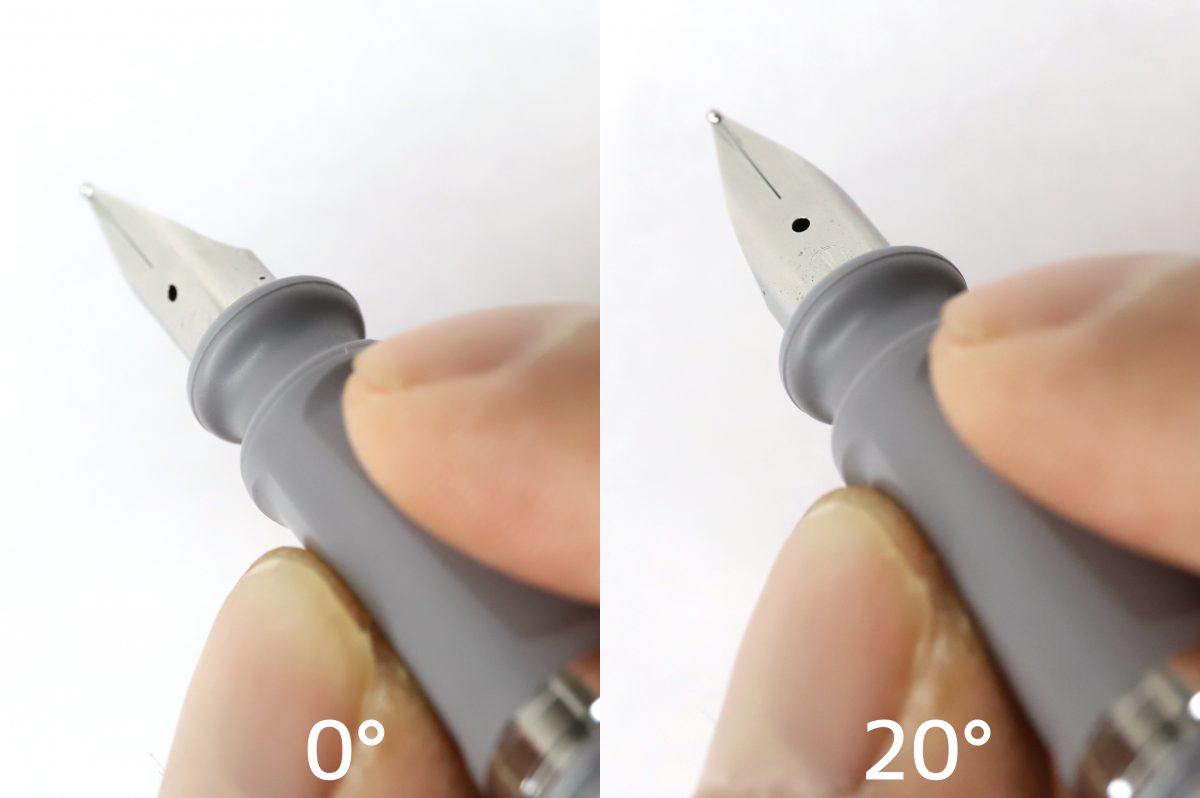

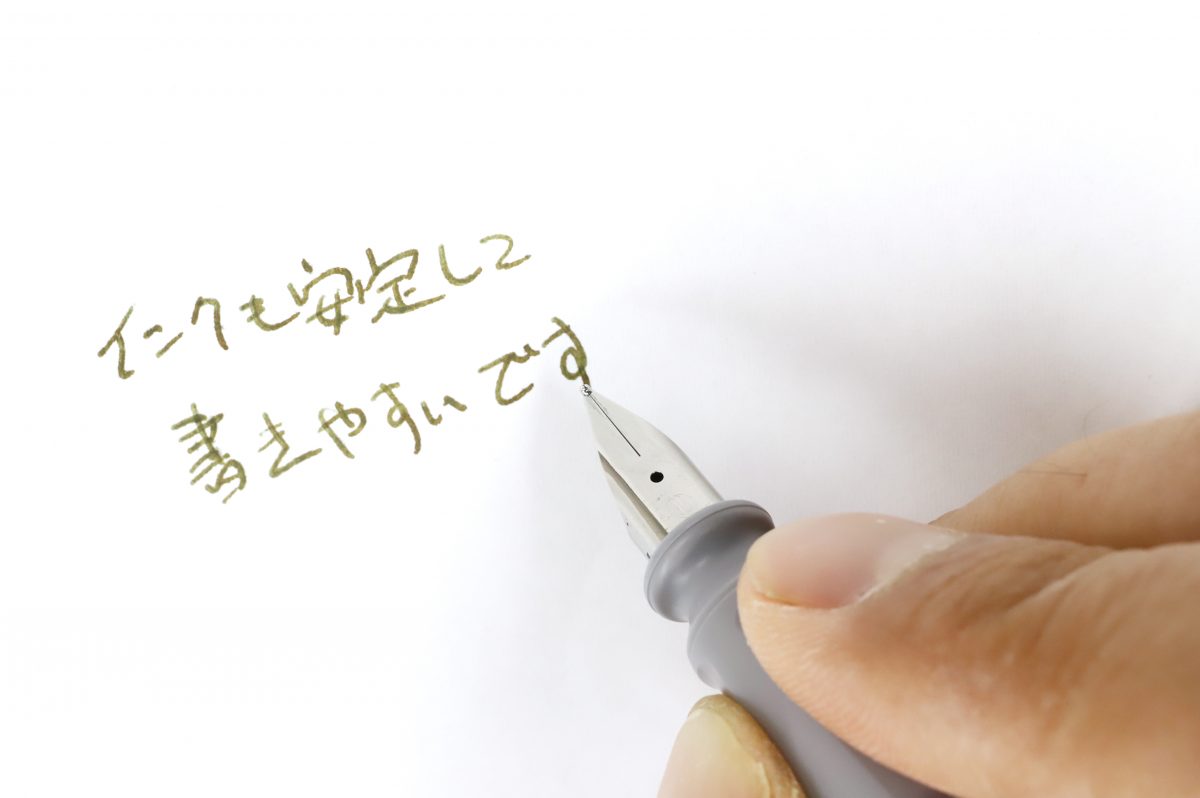

同製品は、フレーム材として柔らかなエラストマー素材を採用。エラストマーフレームをホワイトボード板面に一体成型することで、つなぎ目をなくしています。角のない丸みを帯びた形状が柔らかな印象を表現し、シンプルですっきりとしたデザインに仕上げています。ゴムのような弾性とフィット感があるフレームで、テーブルに置いて使用した時にも滑りにくい設計です。

同製品は、フレーム材として柔らかなエラストマー素材を採用。エラストマーフレームをホワイトボード板面に一体成型することで、つなぎ目をなくしています。角のない丸みを帯びた形状が柔らかな印象を表現し、シンプルですっきりとしたデザインに仕上げています。ゴムのような弾性とフィット感があるフレームで、テーブルに置いて使用した時にも滑りにくい設計です。