昨今、若い女性を中心に人気を集めている「OSAMU GOODS」。アメリカンレトロなデザインとかわいらしいキャラクターに、多くの人が魅了されています。実はこの「OSAMU GOODS」が誕生したのは1976年。一世を風靡したイラストレーター・原田治氏によって生み出されました。

2016年に惜しくもこの世を去った原田氏。時代が変わっても愛され続ける彼のイラストレーションの魅力はどこにあるのでしょうか? 生前の原田氏と親交があったイラストレーター・信濃八太郎さんにお話を伺いました。

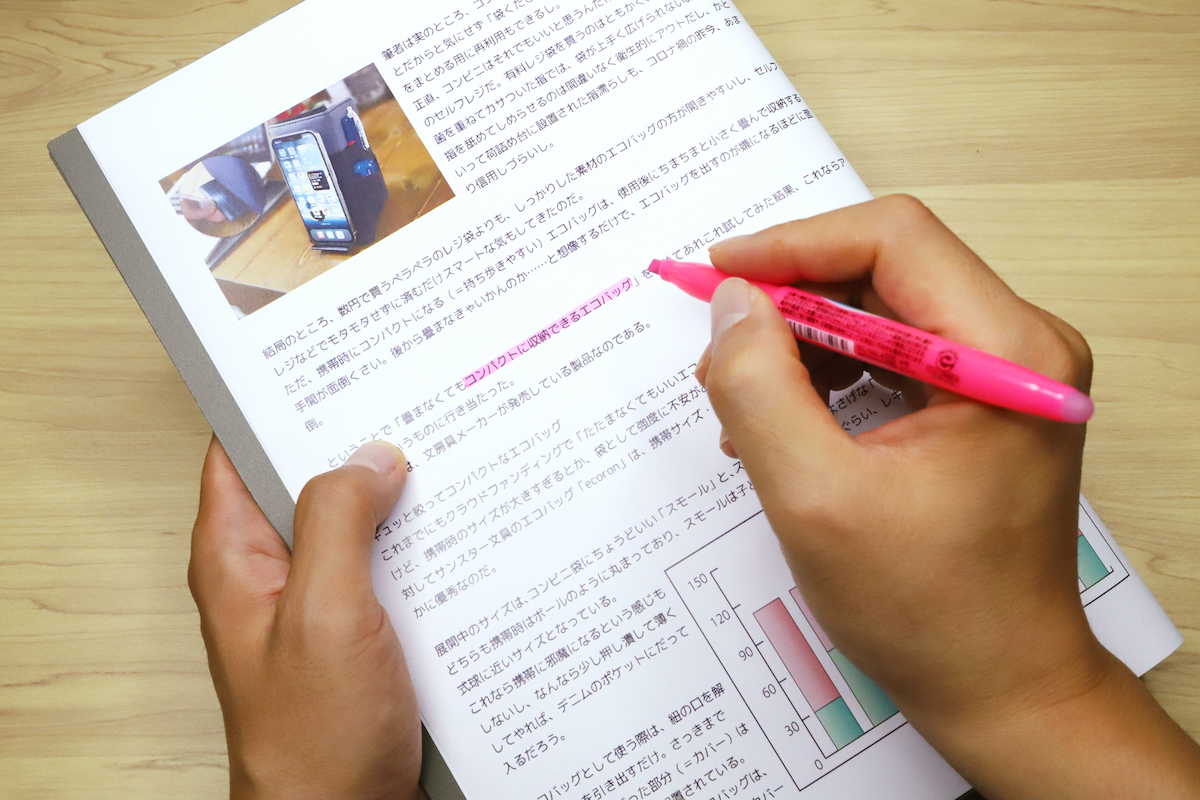

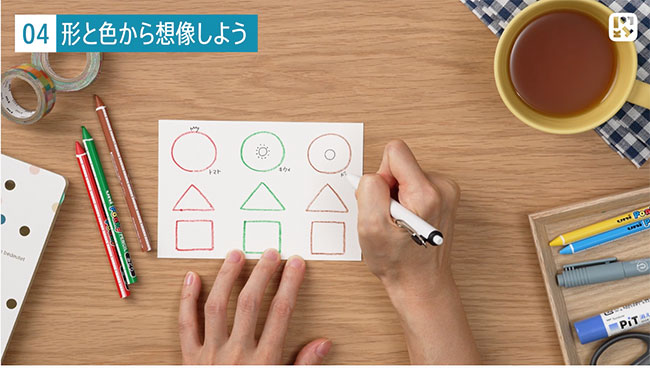

↑原田氏は1984年から2000年代初頭までミスタードーナツのノベルティにもイラストを提供。誰もが一度は原田氏のイラストレーションを目にしたことがあるはず!

↑2020年には、ミスタードーナツ事業創業50周年を記念して、「ミスド×原田治 エコバッグ」が販売されました

流行に左右されずにつくられた「OSAMU GOODS」

信濃さんは今から20年以上前、イラストレーションを学ぶ「パレットクラブスクール」に通っていました。このスクールを京都で立ち上げたのが、イラストレーターの安西水丸氏、原田治氏、ペーター佐藤氏、アートディレクターの新谷雅弘氏の4人からなる「パレットくらぶ」。信濃さんはこのスクールが築地で始まったときに原田氏に出会いました。

「僕は大学生のころから安西先生に師事していて、パレットクラブスクールに通うようになったのも安西先生が講師をしていたことがきっかけでした。原田先生と深く関わるようになったのは、卒業後にそのままスタッフとして勤務を始めてから。そこで原田先生の人柄にとても惹かれ、『OSAMU GOODS』の魅力も再発見することとなりました」(イラストレーター・信濃さん、以下同)

↑2019年に世田谷文学館で開催された「原田治展」。この企画展にあわせて復刻グッズが販売されるなど、再ブームのきっかけになりました

信濃さんは、「OSAMU GOODS」が今も人気を博している背景には、どのような理由があると考えているのでしょうか?

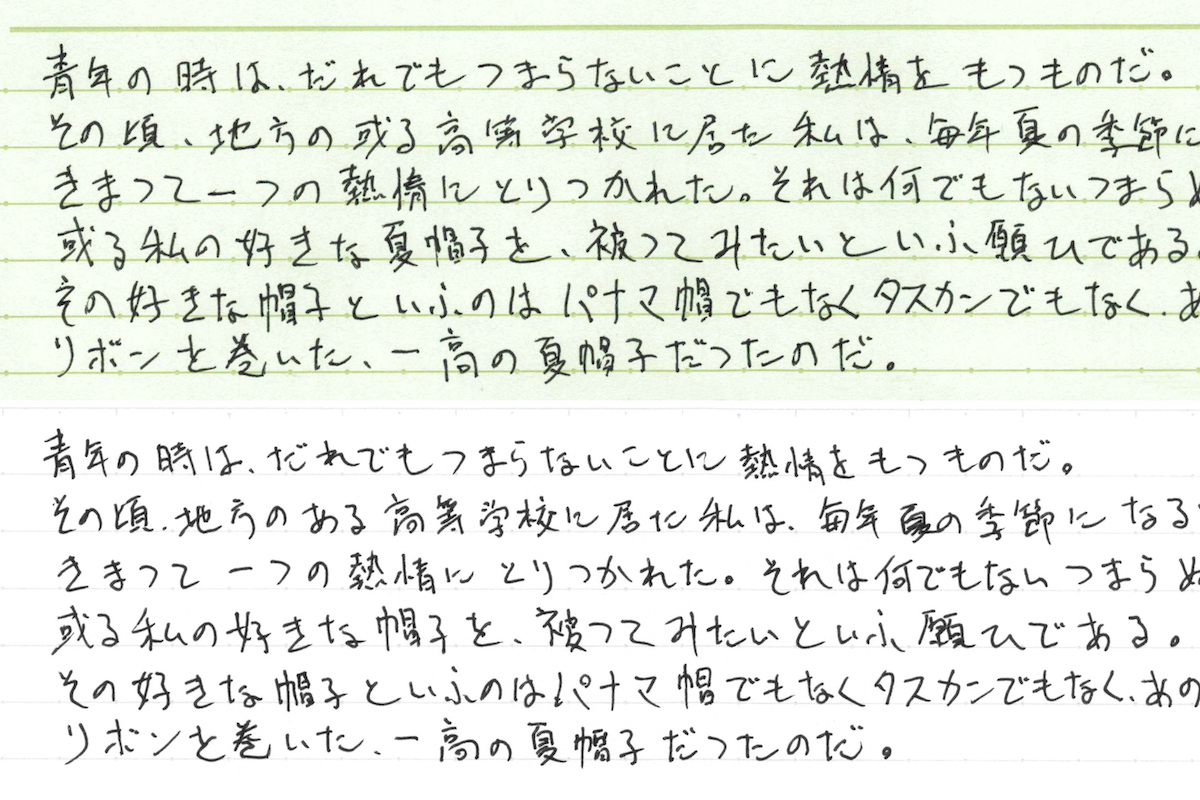

「時代が変わっても『OSAMU GOODS』が愛されているのは、原田先生が流行に左右されることなくイラストレーションを描き続けてきたからだと思います。

そもそもイラストレーションは、ファッションと同じように流行があり、時代によって求められるものが変わっていきます。例えば原田先生よりも少し前の世代にあたる1960年代後半は、ベトナム戦争があって、日本各地で学生運動が起こっていた時代でした。当時のイラストレーションは、その時代の雰囲気を反映するかのように、暗いトーンのものや社会性を帯びたものがもてはやされていたんです。

その時代の流れをガラリと変えた一人が、原田先生。1970年に雑誌『an・an』が創刊され、健全で明るいアメリカのライフスタイルを日本の若者に提示していこうとする中で、アメリカ帰りの“原田治”のイラストレーションが、アートディレクター・堀内誠一氏に見出されました。そこから原田先生のハイカラで洗練された、アメリカンテイストのイラストレーションが一気に広まっていったのだと思います。

原田先生をはじめ、僕が尊敬する『パレットくらぶ』のイラストレーターたちは、描く絵は違えども、どこか健康的で明るい雰囲気がありました。原田先生も、時代に流されない自分の軸を持っていて、『OSAMU GOODS』をはじめ、自分が良いと思ったものを信じてつくってこられたのだと思います。だからこそ、今も古びることなく、多くの人から愛され続けているのではないでしょうか」

ソーダファウンテン「コーム ジル(レッド)/ コーム ジャック(アイボリー) 」 パッケージデザインも可愛らしいコームは、1970年代後半に生産された「OSAMU GOODS」。20年以上の時を経て、現在復刻販売されています。

幼少期から育ててきた「感性」が原点になっている

時代の流れにあわせることなく、自分が良いと思ったものをつくり続けていた原田氏。それができたのは、原田氏が幼いころに見たものや触れたもののことをずっと大切にしていて、自身の“感性”に自信を持っていたからだと信濃さんは言います。

「原田先生は、築地で輸入食品の卸売りを営む家に生まれました。幼いころから舶来品を目にする機会が多くあり、そこでアメリカの缶詰のロゴデザインやビビットな色合いに惹かれたようです。その一方で、ご両親に歌舞伎や新国劇、映画に連れられ、日本文化にも深く触れられてきました。幼少期に受けた影響を“種”として、そこに水を与え、栄養を与え、ずっと大切に育ててこられたのだと思います。それが“原田治のつくるもの”の原点になっているのだと感じますね。

また原田先生の“審美眼”は本当に素晴らしいものでした。お会いして話をするときにはいつも、おいしいお茶とお菓子を、それに合う素敵な器とともに用意してくださったりして……。生活の中のあらゆるものに対して“美”の意識を持っていました。

そして僕が衝撃を受けたのは、原田先生が36歳のときに出版された書籍、『ぼくの美術帖』です。自身の愛する美術家や作品について綴られているのですが、若いときから膨大な知識を持っていたことに本当に驚きました。この書籍は『OSAMU GOODS』以外の仕事を断って一年間かけて執筆をしたそう。自分自身がつくるものだけでなく、自分がよいと感じたものを広く伝えたいという気持ちも持っていたことがうかがえます」

↑2019年に新装復刊した『ぼくの美術帖』。原田氏の美術への愛が溢れるエッセイです

生活の中に「美しくてかわいいもの」を取り入れてほしいという思いがあった

原田氏が幼少期から育ててきた感性が原点になった「OSAMU GOODS」。原田氏は「OSAMU GOODS」を通じて、人々の生活の中に「美しいもの」や「かわいいもの」を届けたいという思いも持っていました。

「原田先生は、自分が描くイラストレーションやキャラクターについて、『健康的で明るくて、誰が見てもハッピーな気持ちになれるものに仕上げたい。そこにスパイスとして、ちょっとした切なさやさみしさを混ぜたい』とよくおっしゃっていました。それが原田先生の思う“美しいもの”や“かわいいもの”なんだと思います。そこにたどり着くために、キャラクターの目の大きさや、目と目の距離、位置など、それらが1mmずれると見ている側にどう影響を与えるのかということも、徹底して研究されていたと聞きました。

実際、『OSAMU GOODS』が発売されたことで、大人はもちろん、子どもたちも“美しいもの”“かわいいもの”を日常生活の中で使うことができるようになりました。これは原田先生が残した大きな功績の一つだと僕は思っています。

ただ一方で、原田先生には描きたいものが他にもあったのではないかと思っていて……。仕事とは関係のない時間に、抽象画や抽象的なコラージュ作品をつくられていて、それが事務所にもたくさん飾られていたんですよね。また、僕がパレットクラブスクールでスタッフをしていたとき、原田先生が授業で縄文時代の美術の話をされたことがありました。教室の壁三面にガムテープを貼って現代までの時間軸に見立て、このガムテープのほとんどが“縄文時代”にあたるんだということを説明し、『争いのない平和な時代が一万年以上も続いた縄文時代の、土偶や土器に見られる屈託のない晴れやかな表情や美しさからもっと学ぶべきだ』とおっしゃっていたのが印象に残っています。

でも原田先生のことだから、今の時代に刺激的な形で“美術”を提示するにはどうしたらいいだろうと考えたと思うんです。そこで出した一つの答えが『OSAMU GOODS』だったのではないでしょうか。日本の生活の中に“本当に美しいもの”“本当にかわいいもの”を取り入れてほしいという思いが、『OSAMU GOODS』には込められていると僕は思っています」

OSAMU GOODSの裏には、原田治の“ドライな視点”がある

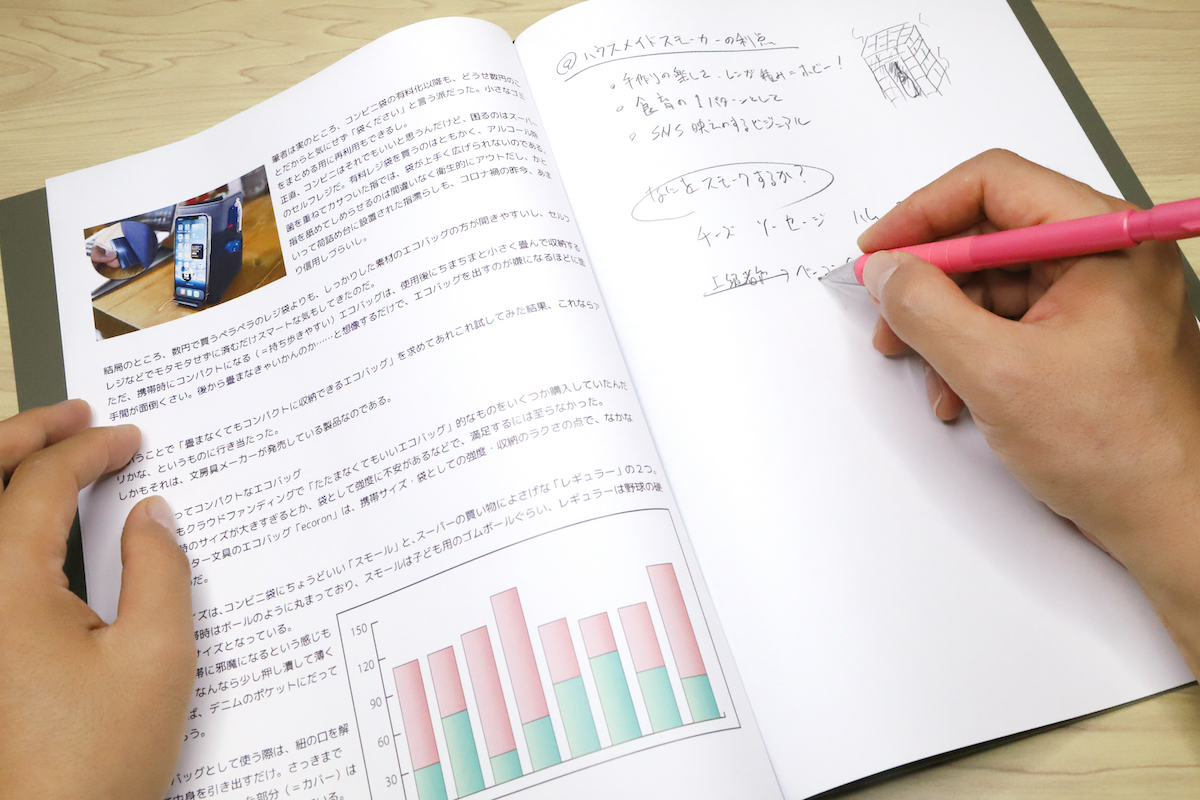

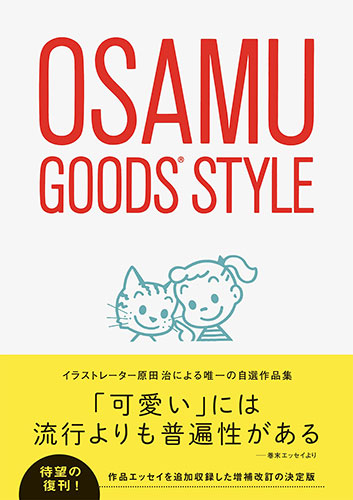

↑『OSAMU GOODS STYLE』 (パイインターナショナル)が、2021年6月に待望の復刊! 1万点を超える「OSAMU GOODS」の中から原田氏が200点を選び、紹介した作品集です

「美しくてかわいいもの」を目指して、1mm単位の検証を重ねてつくられた「OSAMU GOODS」。信濃さんはさらに、「OSAMU GOODS」の裏にある、原田氏の「ドライな視点」にも魅力があると言います。

「僕は、原田先生が持つある種の“ドライさ”がすごく好きだったんです。スタッフの間で密かに名付けた、目の奥が笑っていない独特の“オサムスマイル”というのがありまして……(笑)。あまり歩み寄ろうとせず一定の距離を保ちながら、相手を喜ばせるようなコミュニケーションをする。そんな一面を持っている方でした。僕は『OSAMU GOODS』のデザインにも、それが反映されているように感じています。ただ“かわいい”だけではない、どこか突き放すようなドライさ、大人のにおいのようなものが『OSAMU GOODS』にはあって、そこが世代を超えて愛される魅力だと思っています」

最後に、信濃さんに、原田先生との印象的なエピソードをお聞きしました。

「僕が駆け出しのイラストレーターだったころ、自分の絵のことで悩んでいた時期がありました。その際に原田先生が僕の絵を見て、僕に何が足りていないのか、どんな勉強をしなくてはいけないのかを、オサムスマイルで延々と話してくださったことがあったんです。追いつめられるようで胃が痛かったのですが(笑)、僕がどういう方向に行くべきなのかをとても具体的にアドバイスしてくださいました。

それ以降もさまざまな画集や写真集を見せてくださったり、映画、文学、歴史、ファッションなど、あらゆる話をしてくださったり、いろいろと気にかけてもらいました。自宅に突然画集が送られてきたこともありましたね。同封されていた手紙を読むと『君にこういう絵を見せたらどんな絵を描くのか見てみたい』と書かれていて、なぜ僕にここまでしてくれるんだろうと思いつつ(笑)、本当にうれしかったです。

僕にとって原田治は、ドライで厳しい人でした。だけど、それゆえのやさしさやカッコよさを持っていて……。僕は原田先生の作品だけではなくて、その人間性にとても心惹かれるんです。『OSAMU GOODS』が好きな方にはぜひ、その背景にある思いや原田先生自身の魅力についても、知ってもらえたらうれしいです」

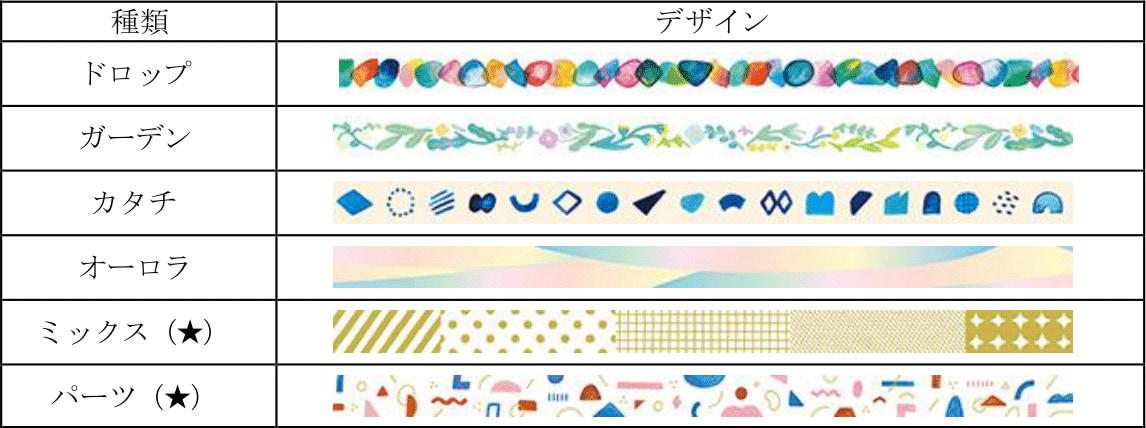

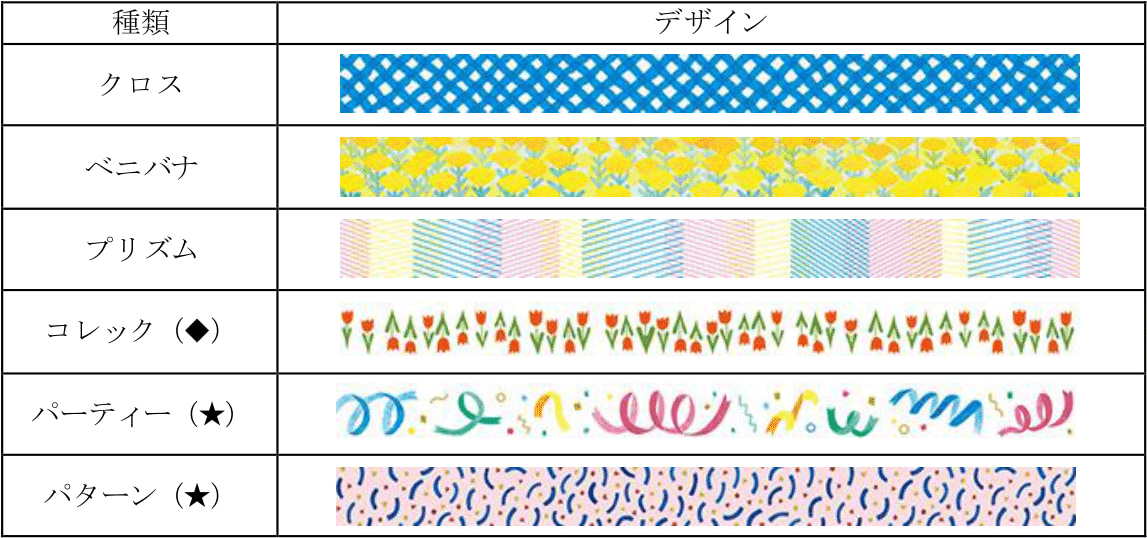

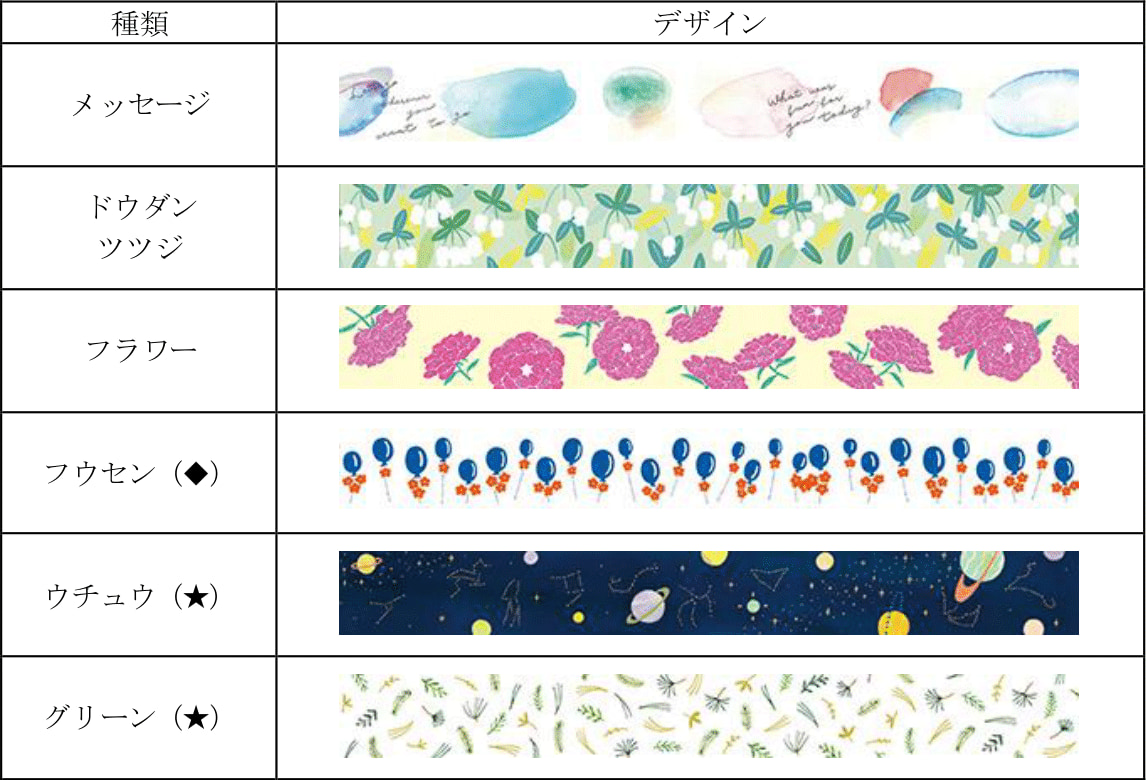

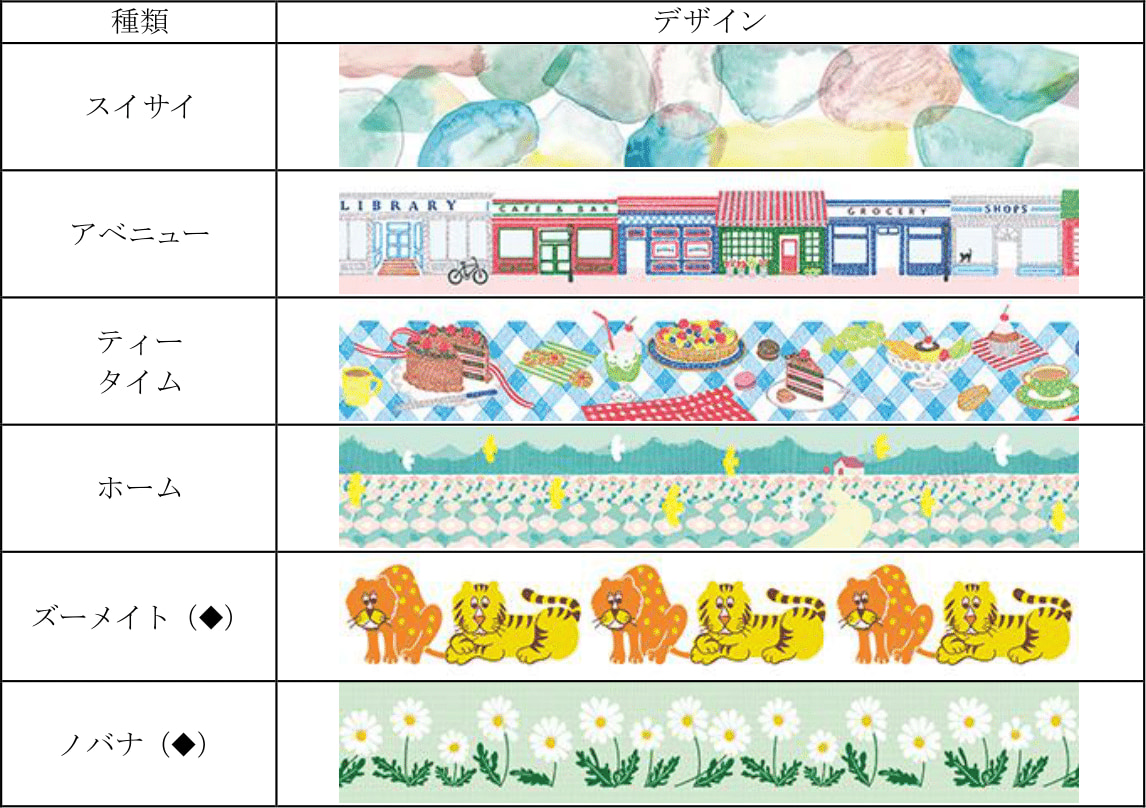

今買える、2021年発売の最新「オサムグッズ」

原田治氏がイラストに込めて伝えたかったことを、現代の私たちはグッズを通して受け取ることができます。続々と登場する新作のなかから、2021年に発売された「オサムグッズ」をいくつか、最後に紹介しましょう。

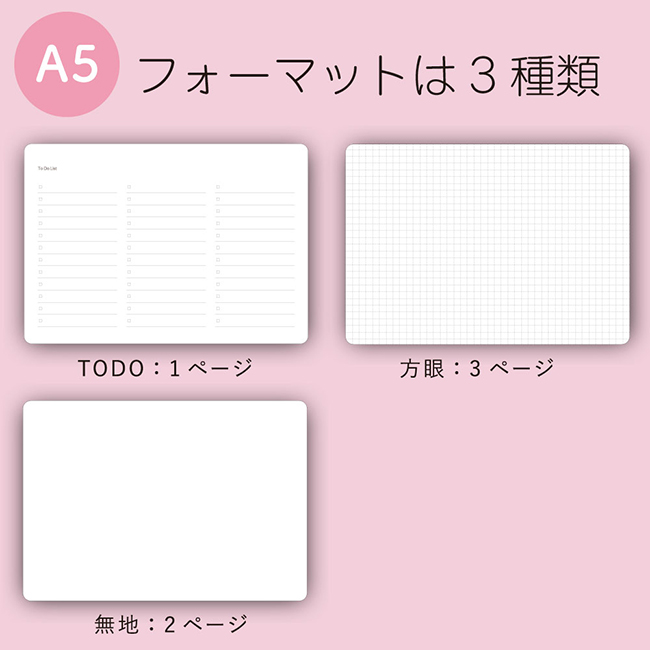

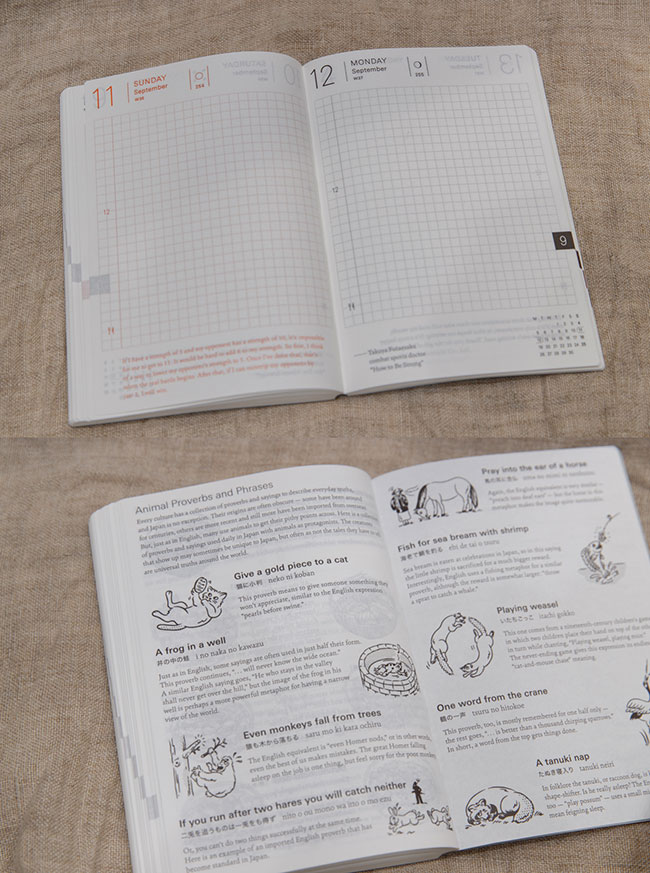

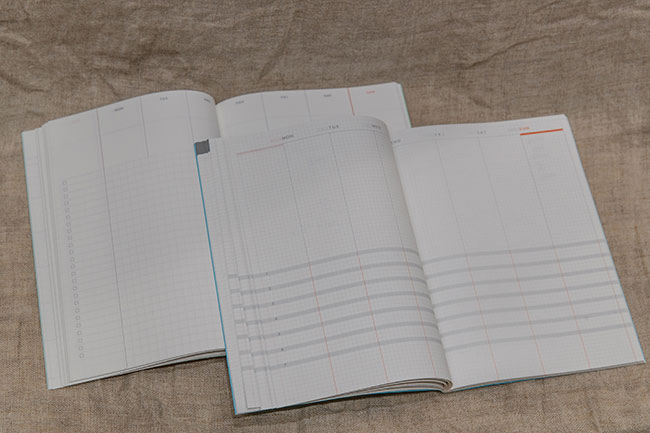

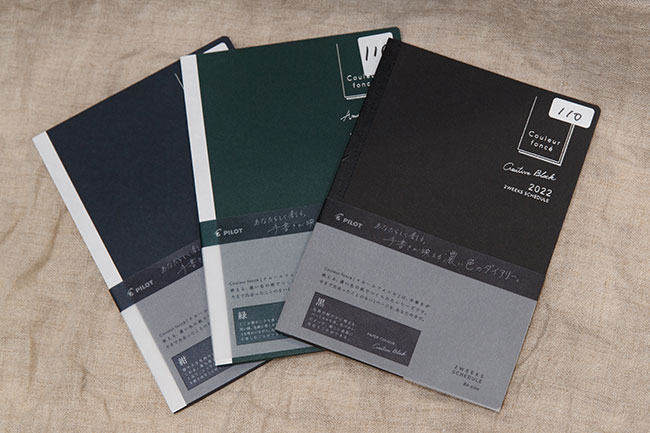

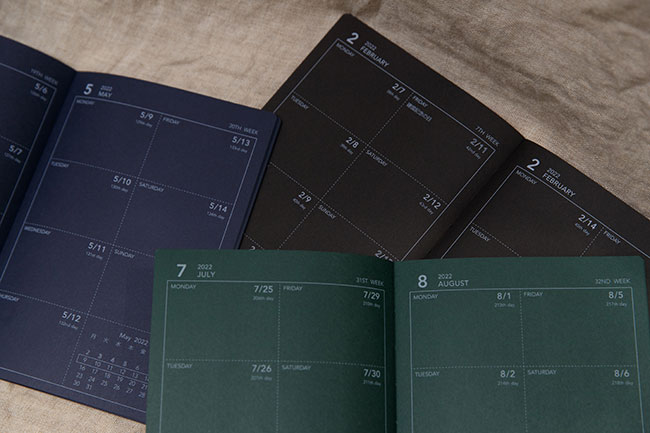

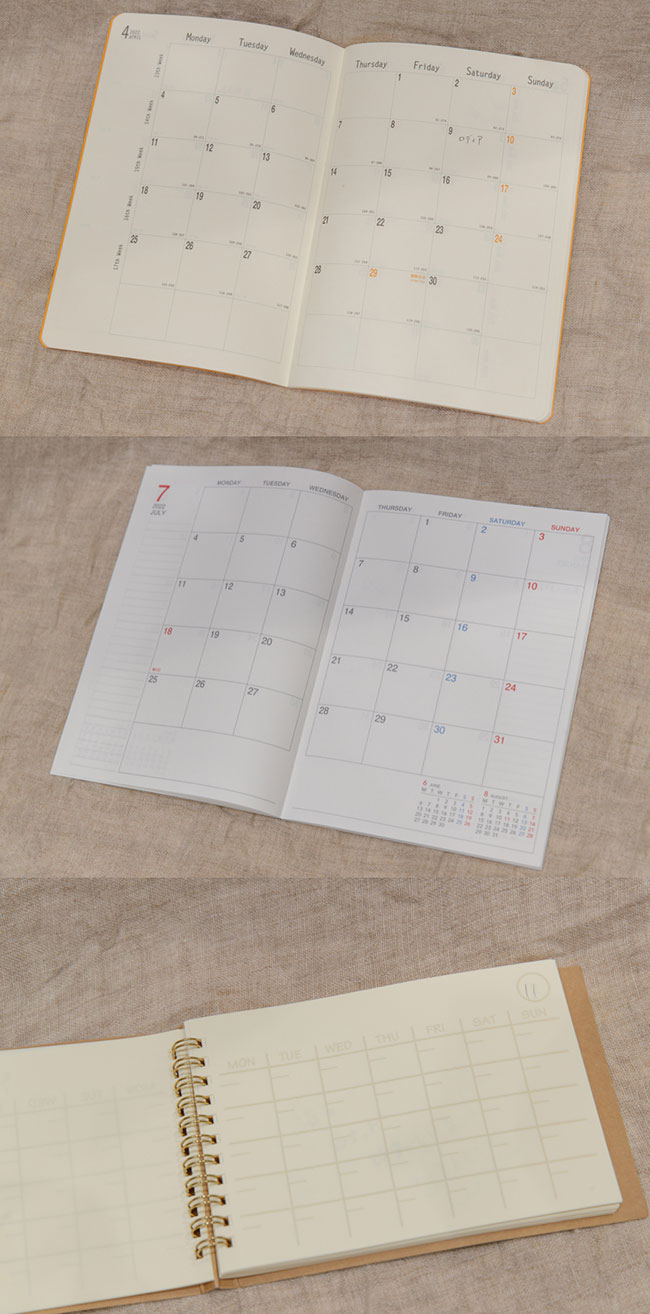

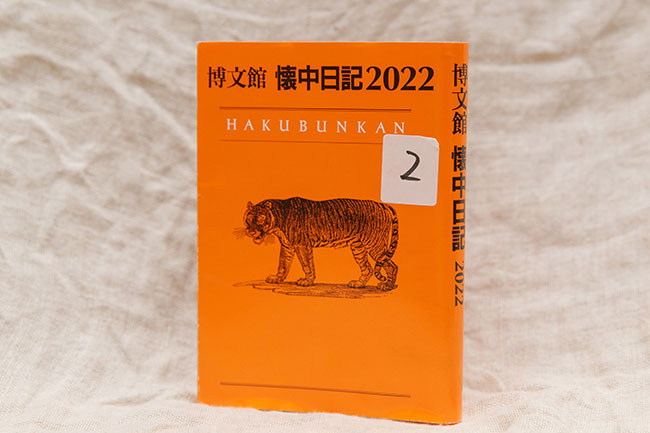

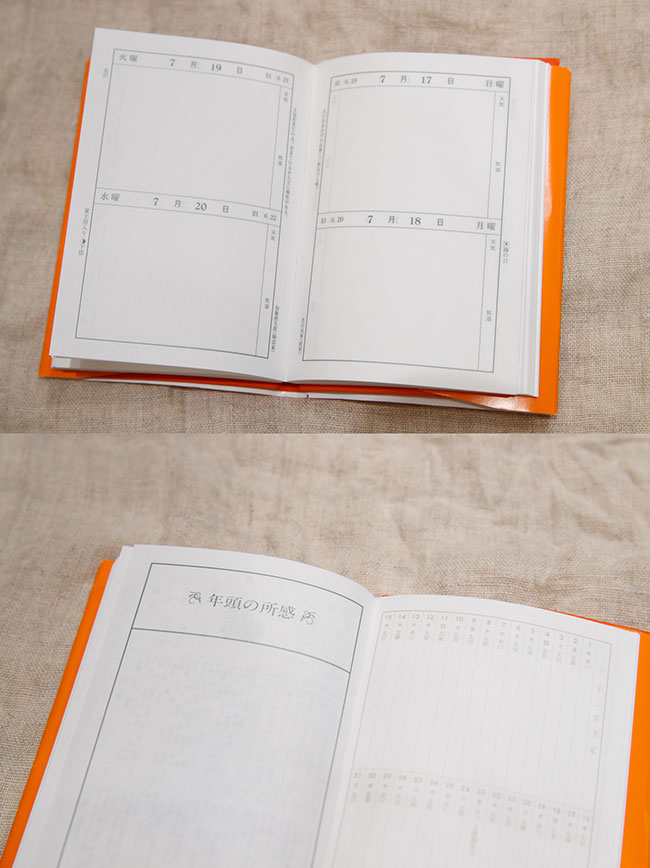

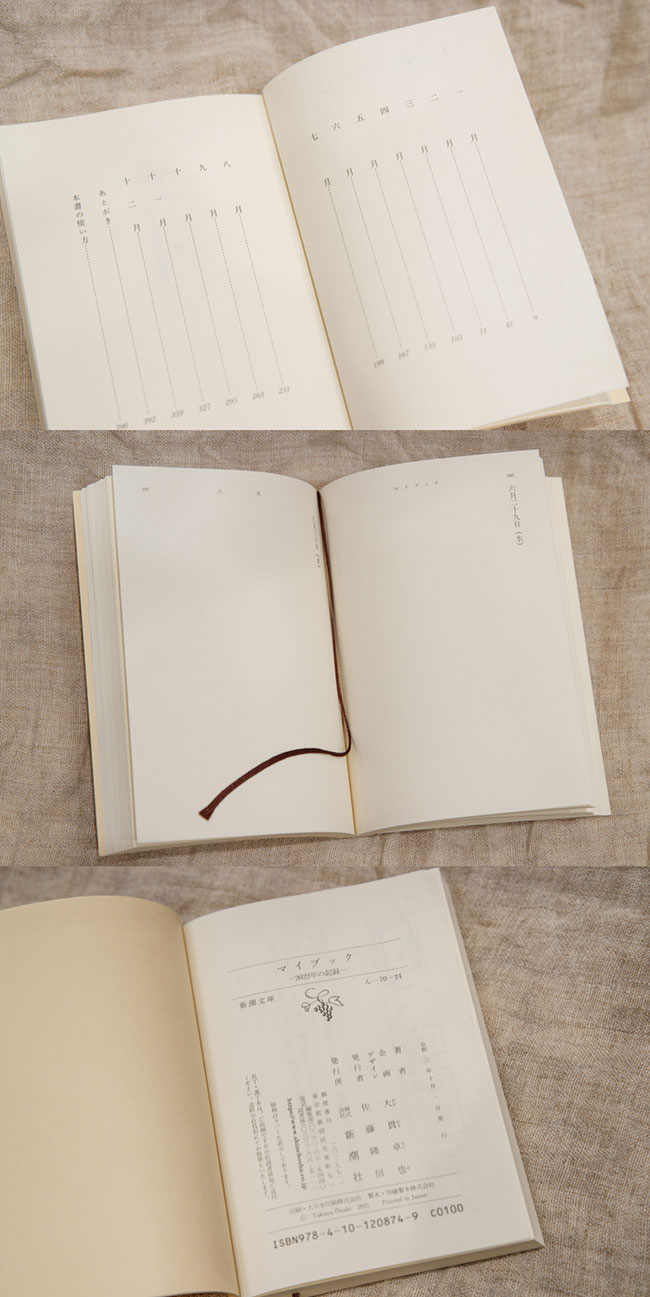

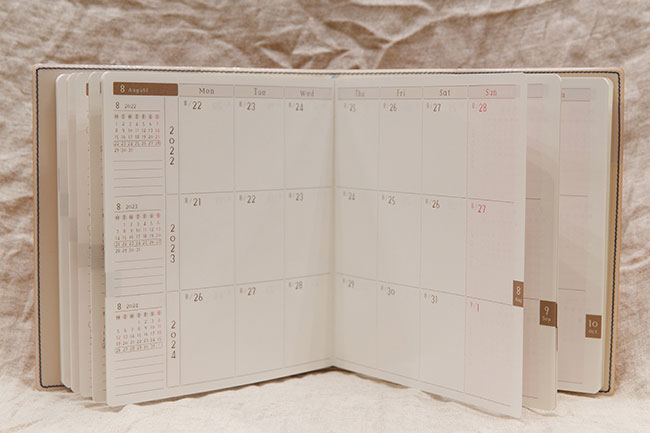

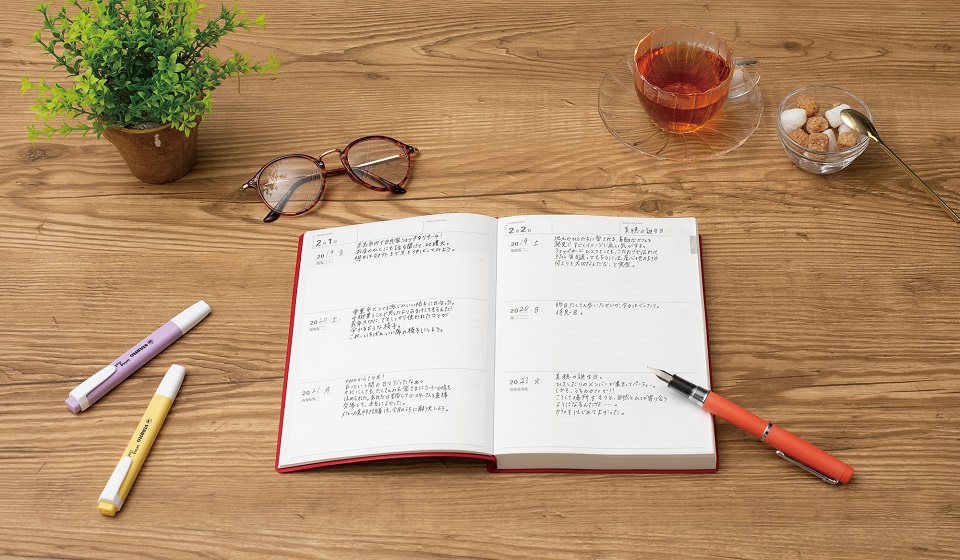

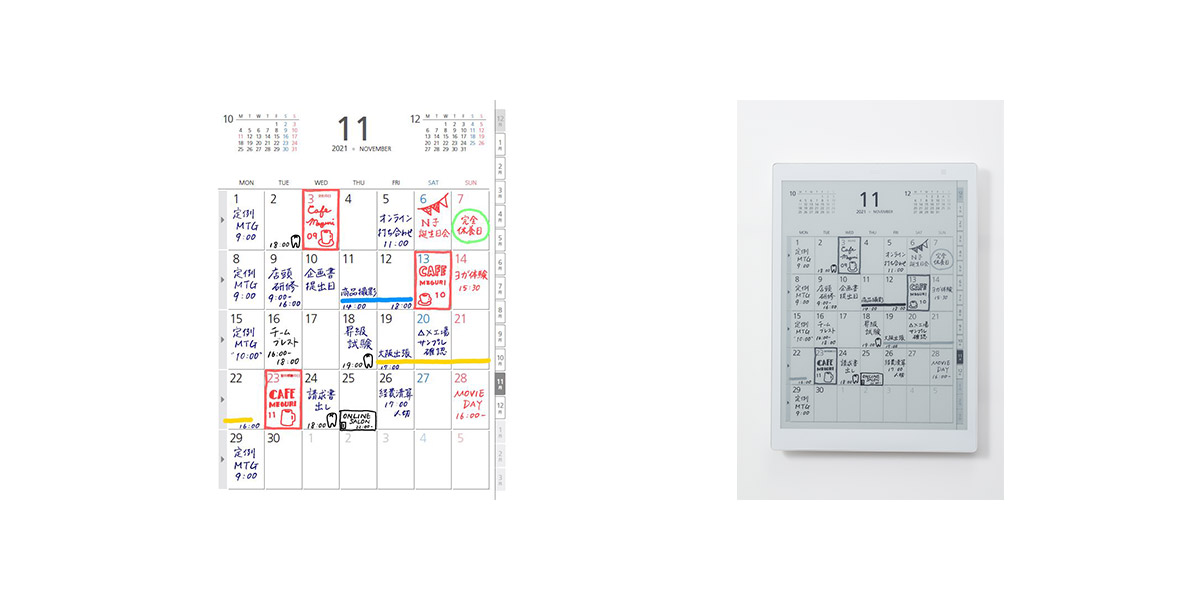

・2022年版手帳

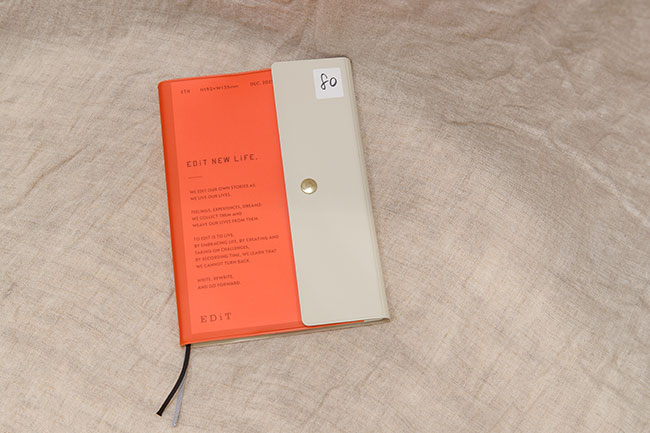

マークス「EDiT 手帳 2022 スケジュール帳 1月始まり 1日1ページ B6変型 オサムグッズ」

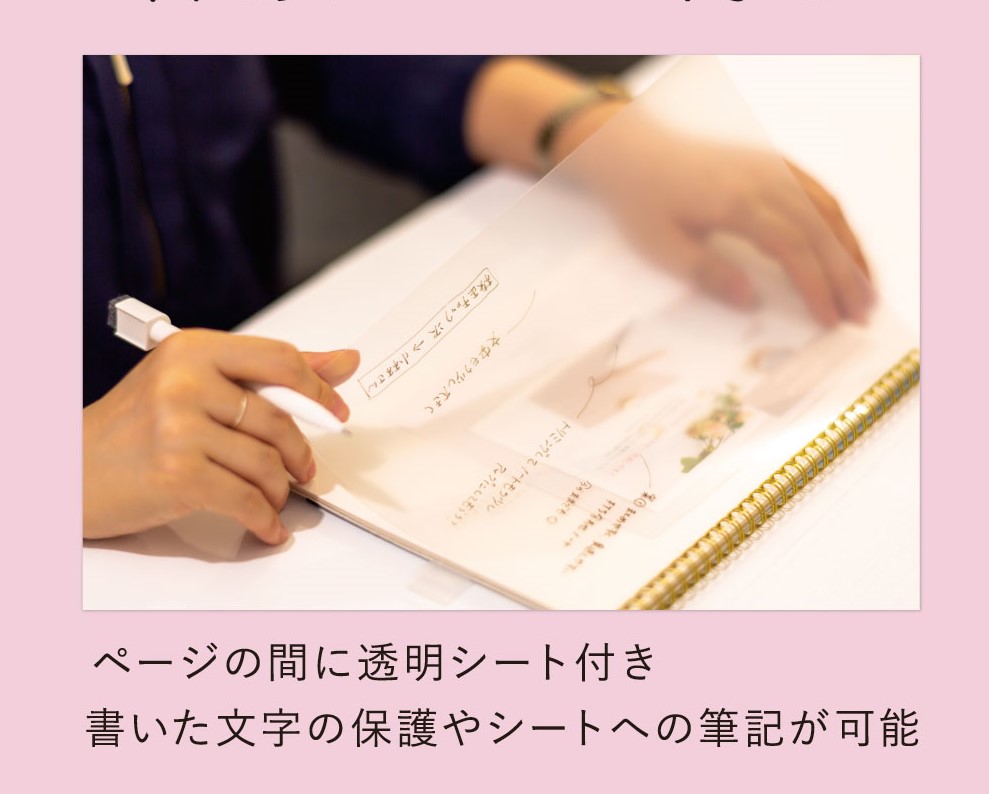

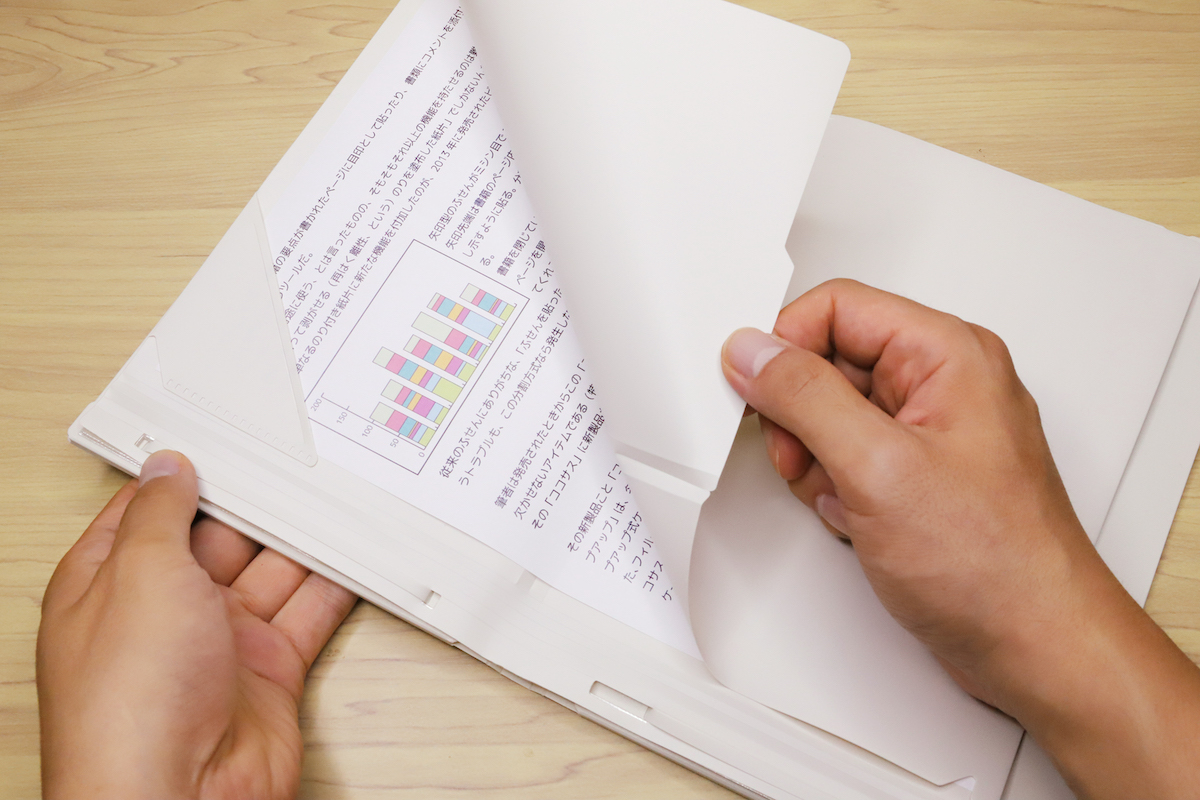

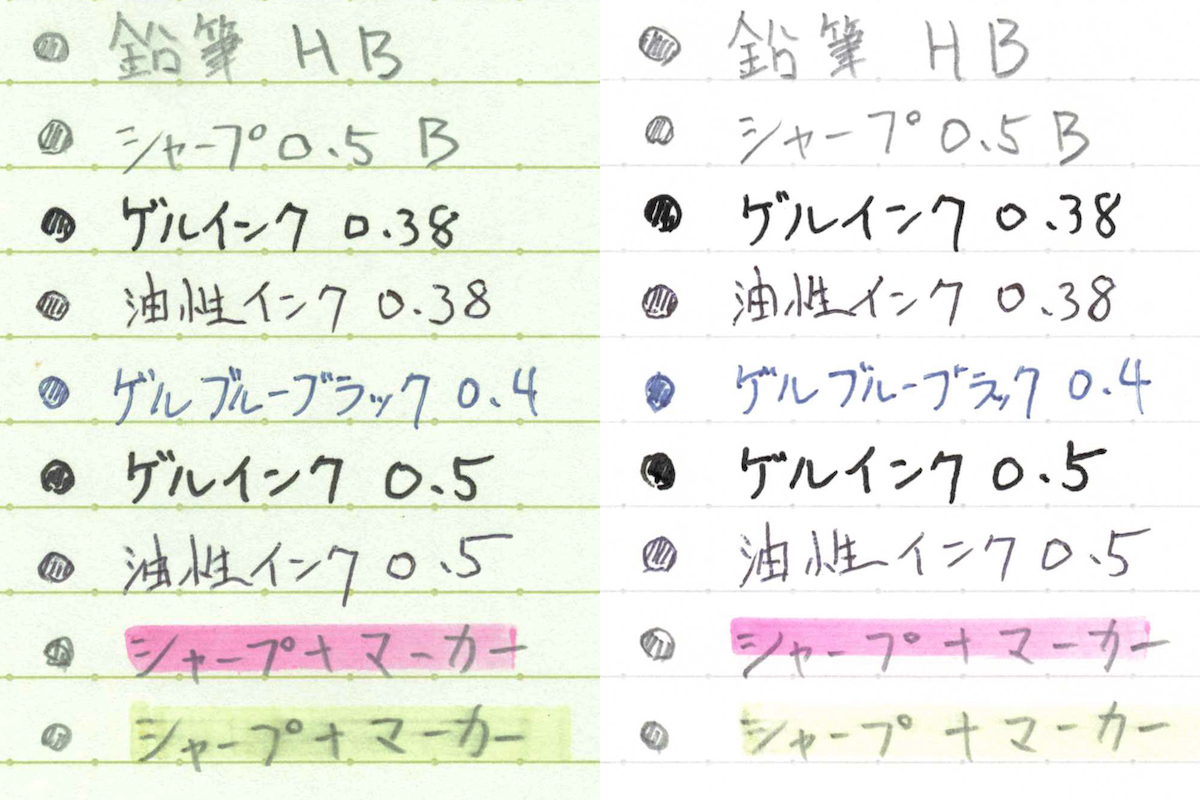

1 日1 ページのフォーマットが人気の「EDiT(エディット)」。自由度の高いドット罫をベースに、24時間に対応したバーチカルの時間軸を配したレイアウトと、なめらかな書き心地のオリジナル手帳用紙が特徴です。

このEDiTのカバーの表裏に、オサムグッズのイラストを採用。 ピンクには「ジル」と「ジャック」、パープルには「キャット」と「ドッグ」があしらわれているほか、キュートな総柄デザインもラインナップします。

©️Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandising

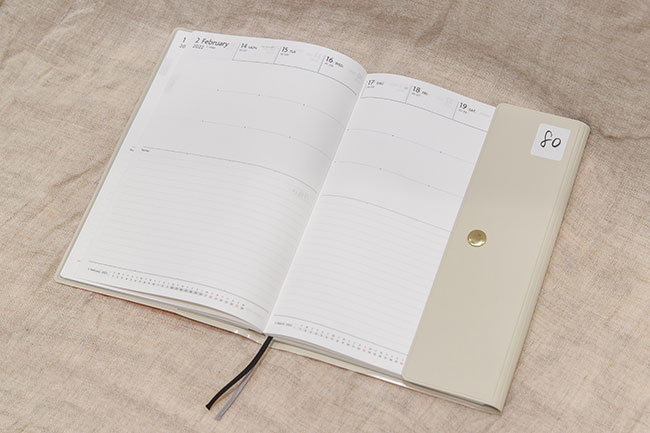

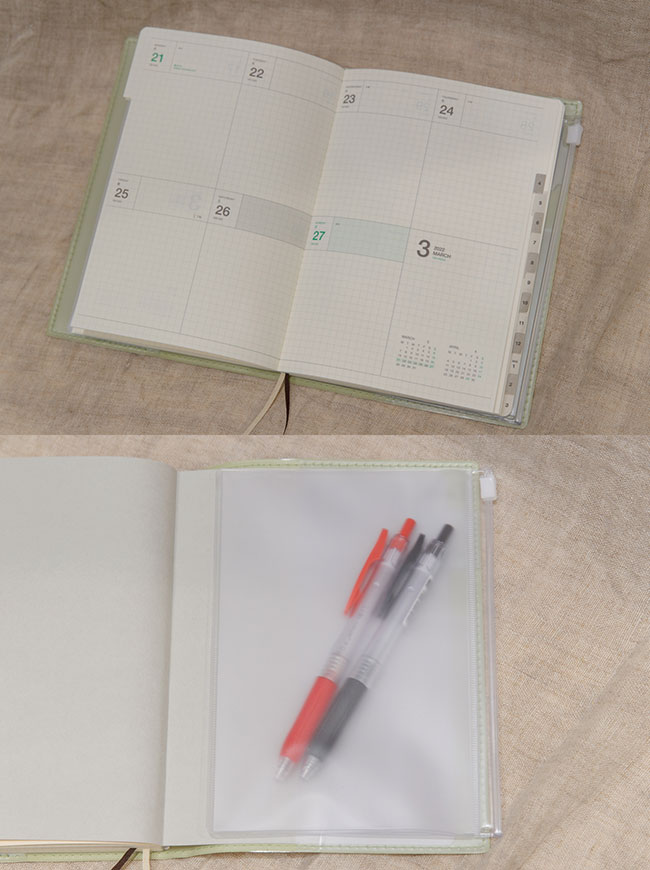

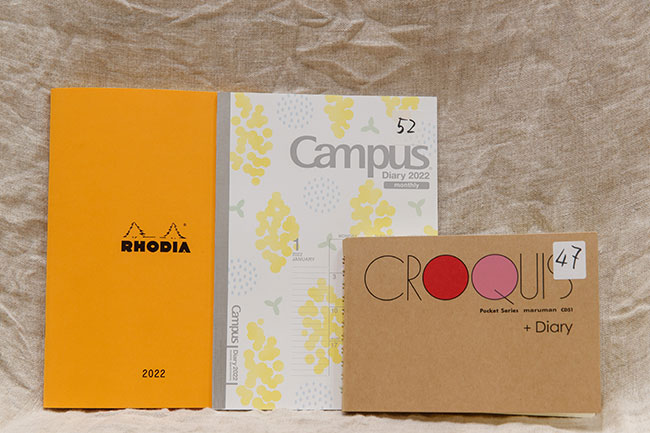

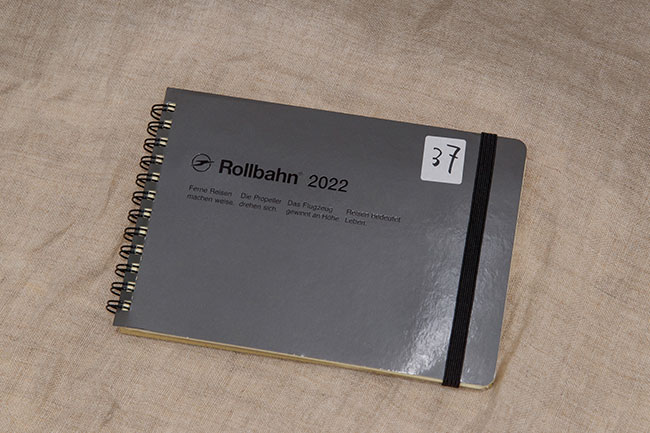

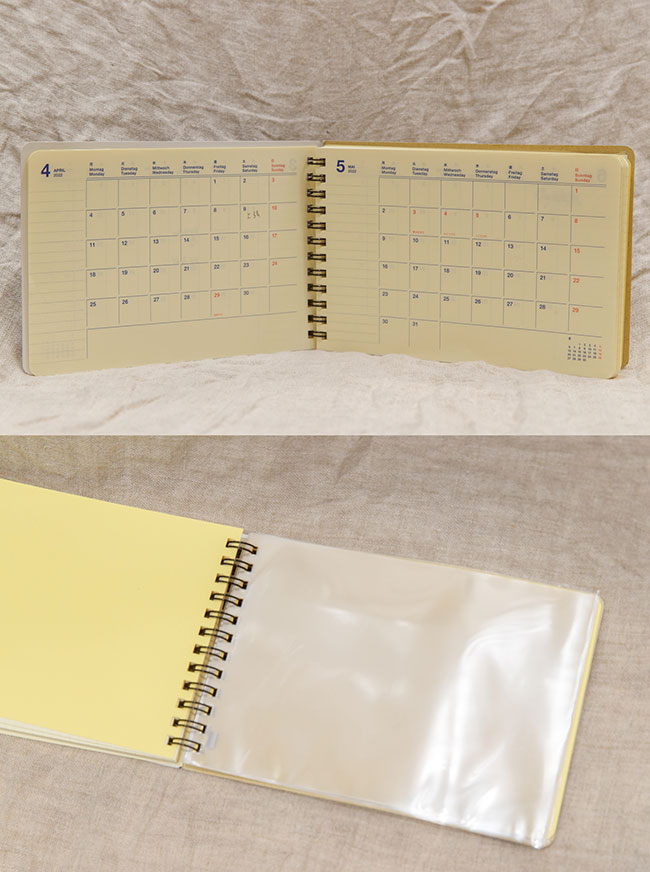

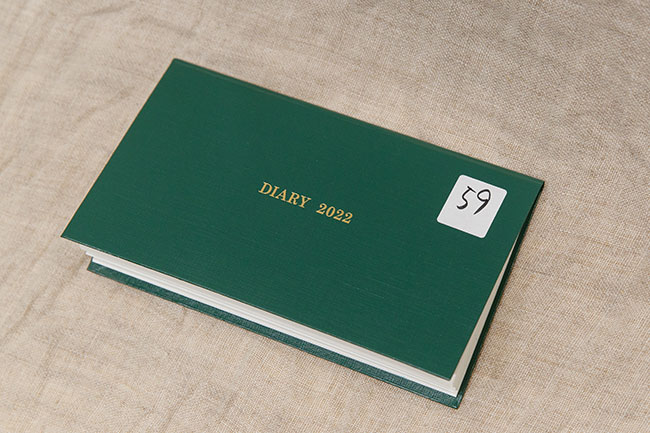

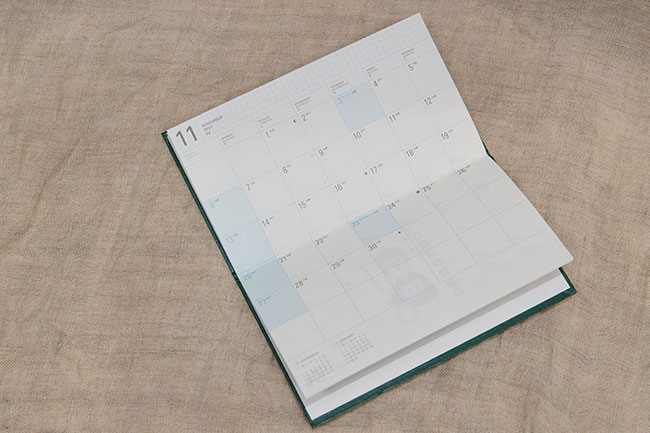

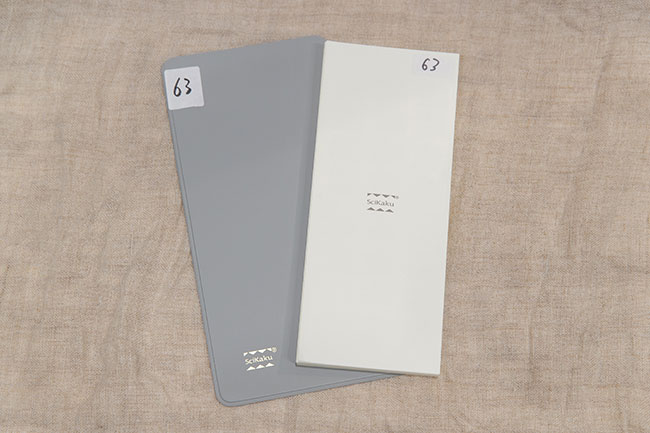

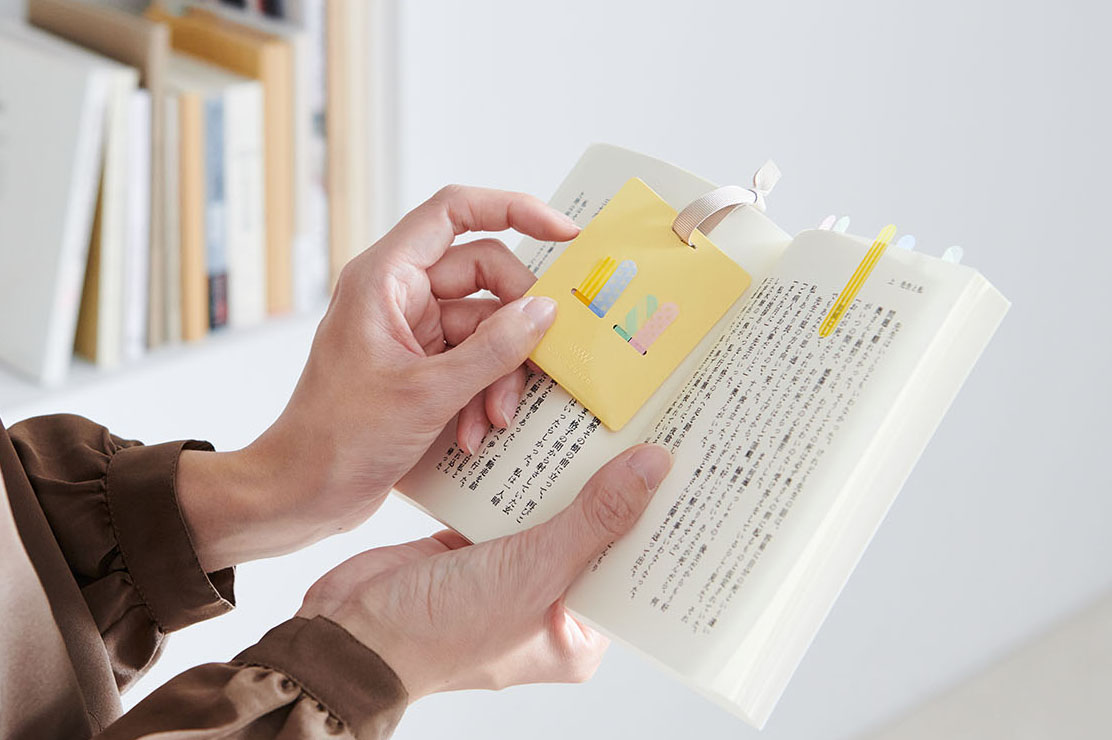

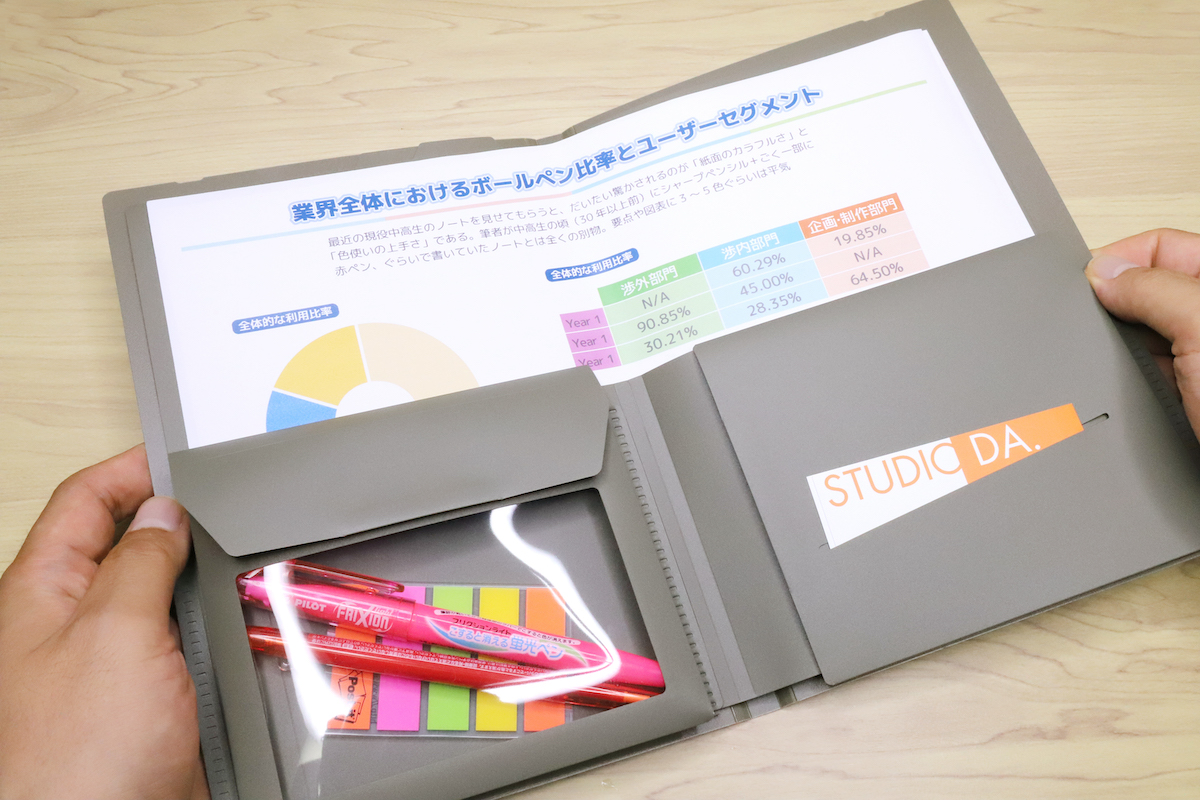

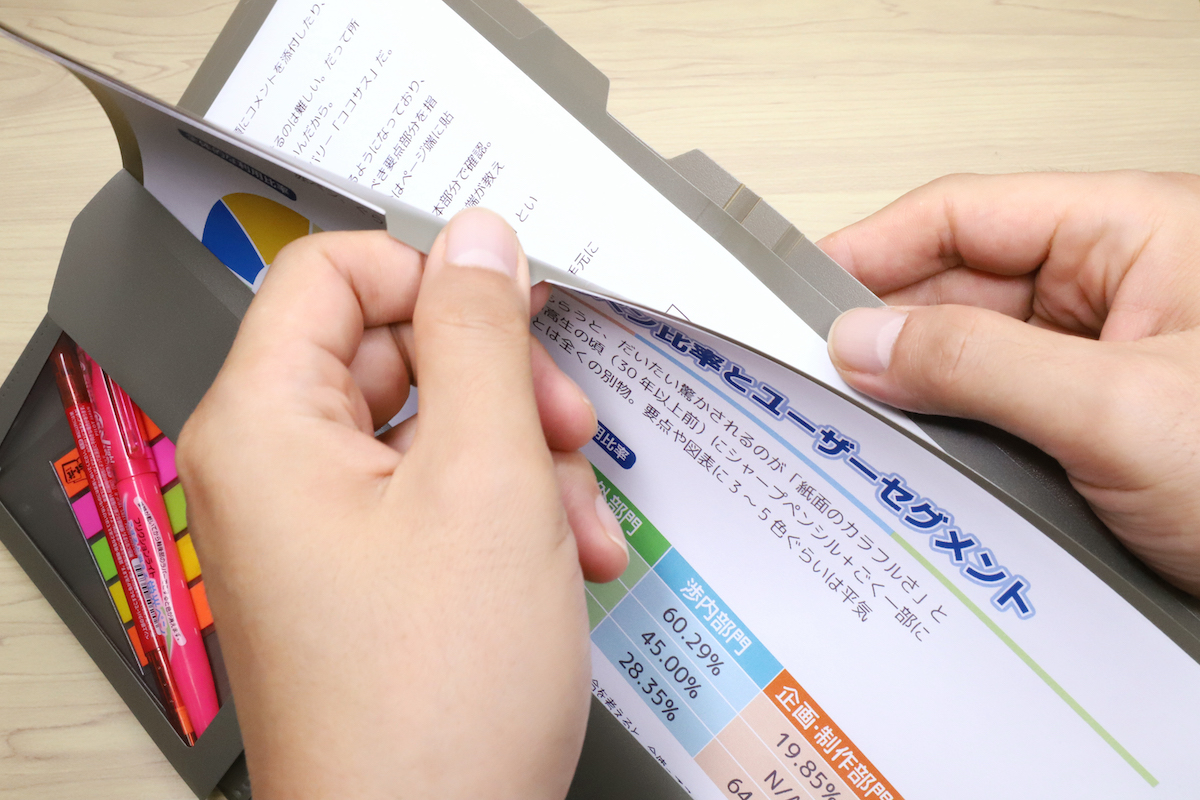

マークス「 2021年12月始まり手帳 月間 B6 ストレージドットイット オサムグッズ」 各1500円+税

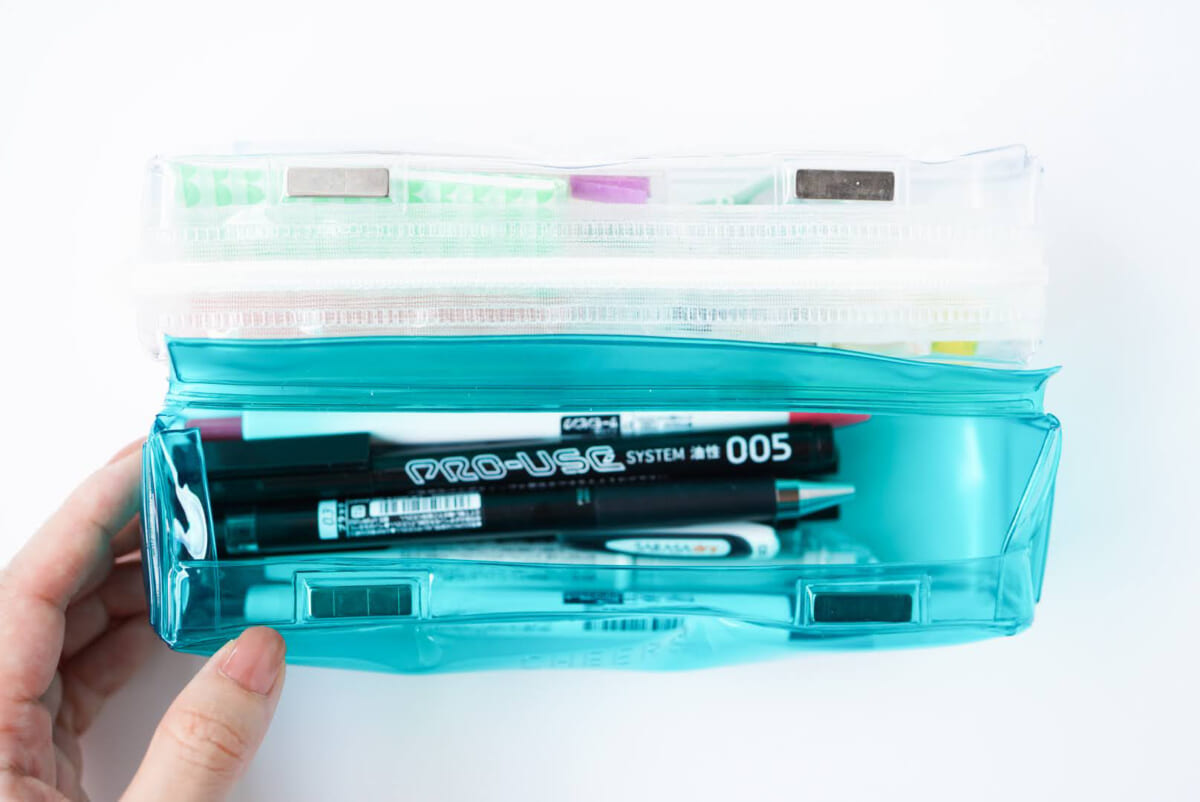

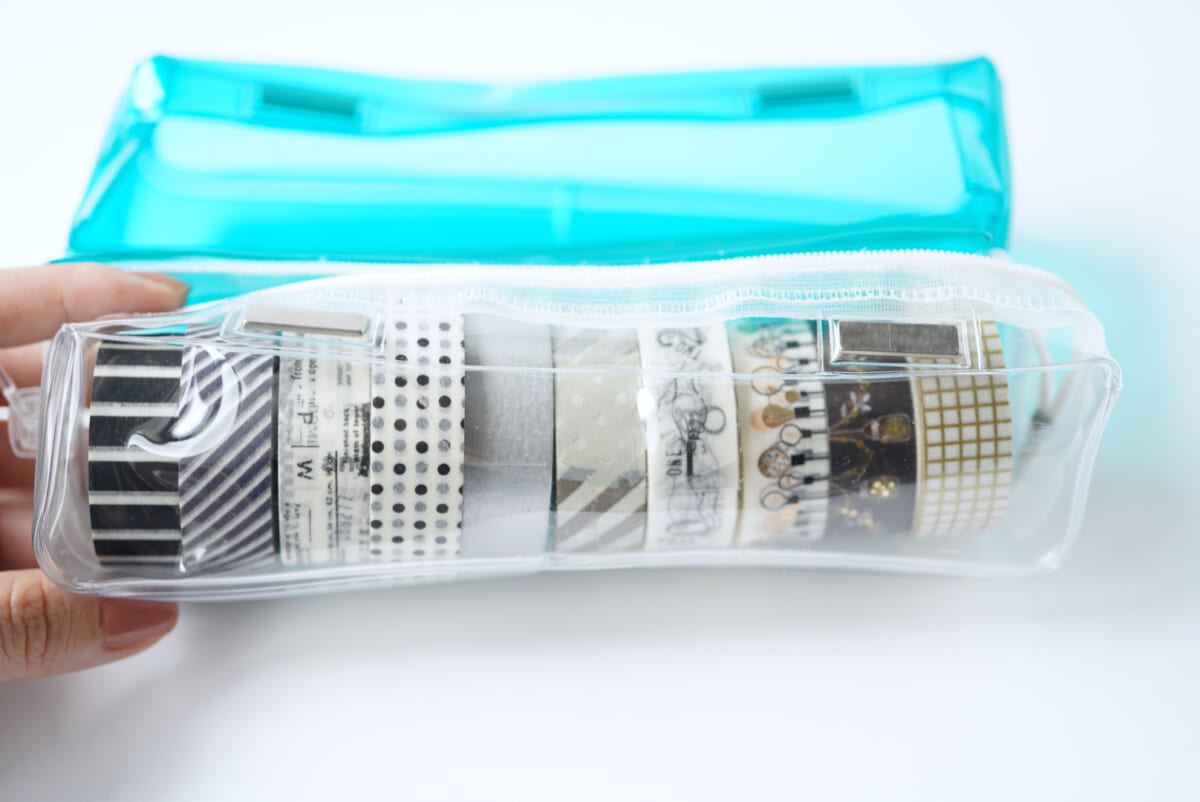

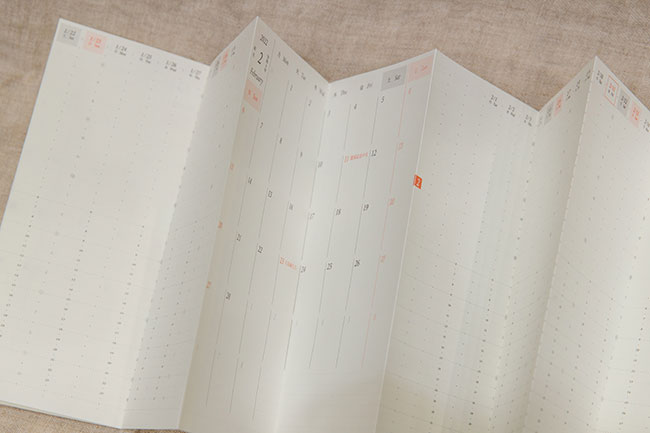

スライドジッパー付きのポケットをカバーにしたシリーズにも、オサムグッズバージョンが。ポケットには、ペンや付箋など、手帳の書き込みに必要なグッズなどを収納して身軽に持ち運べます。 中ページは、ブロックタイプのマンスリー。1か月の予定を俯瞰して確認することができます。

©️Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandising

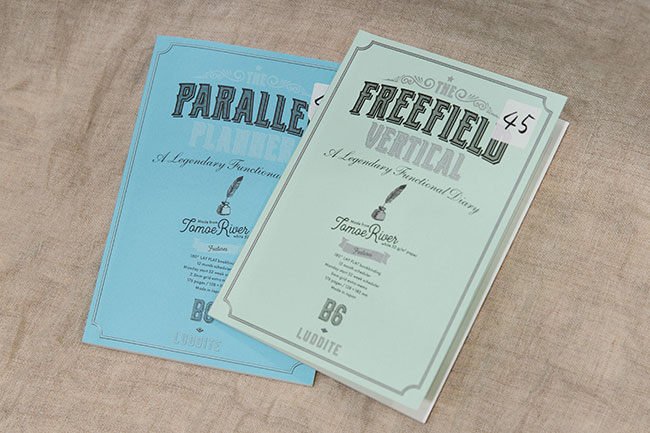

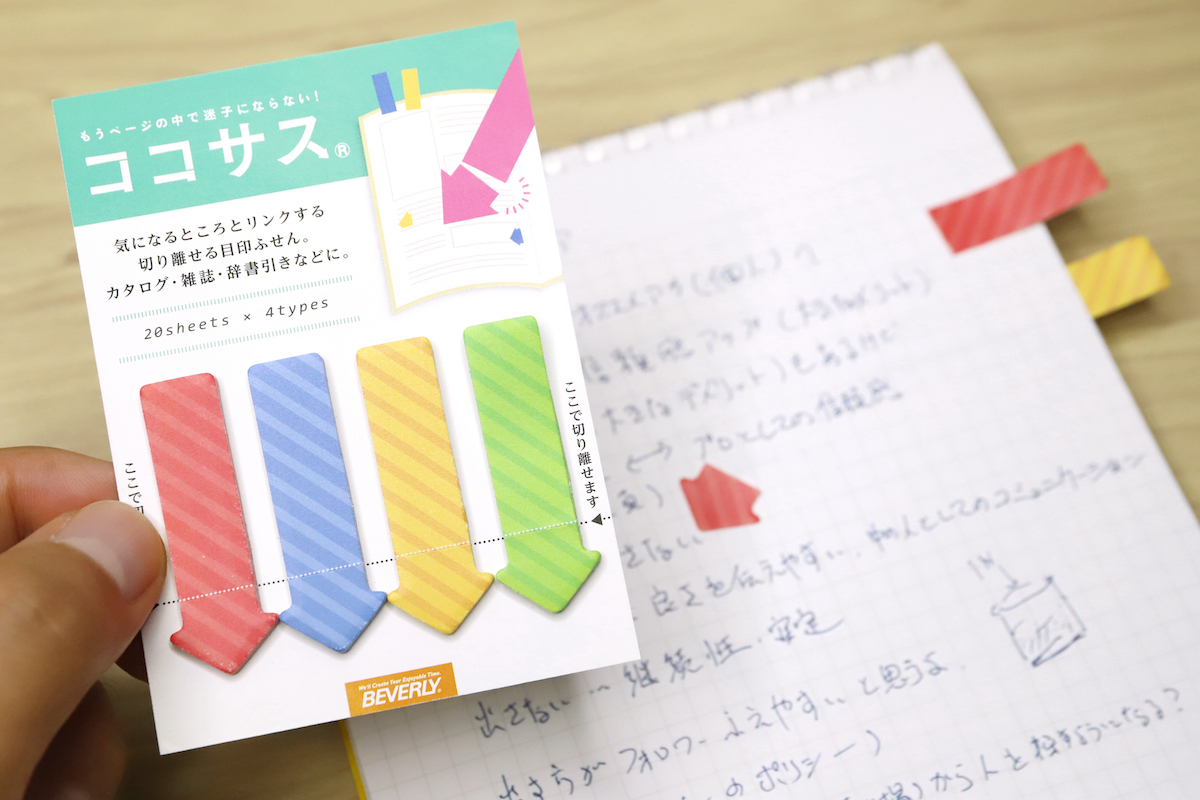

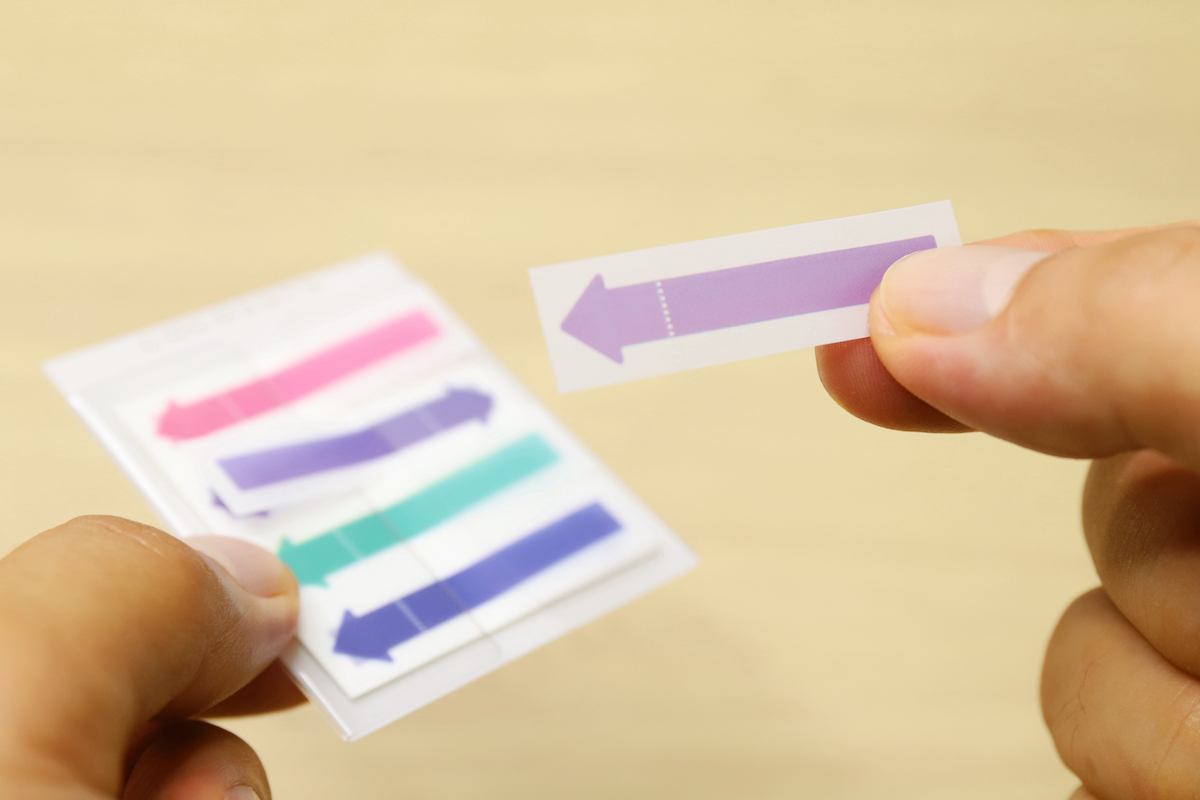

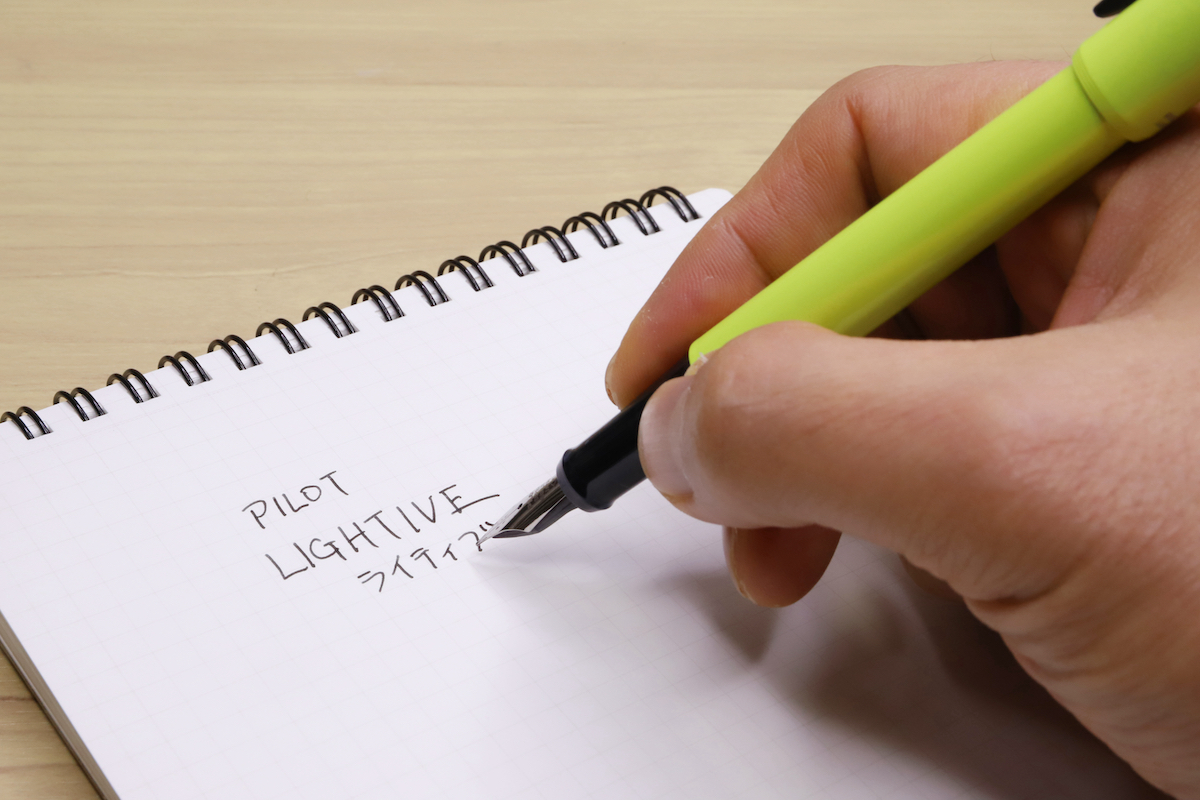

・文房具

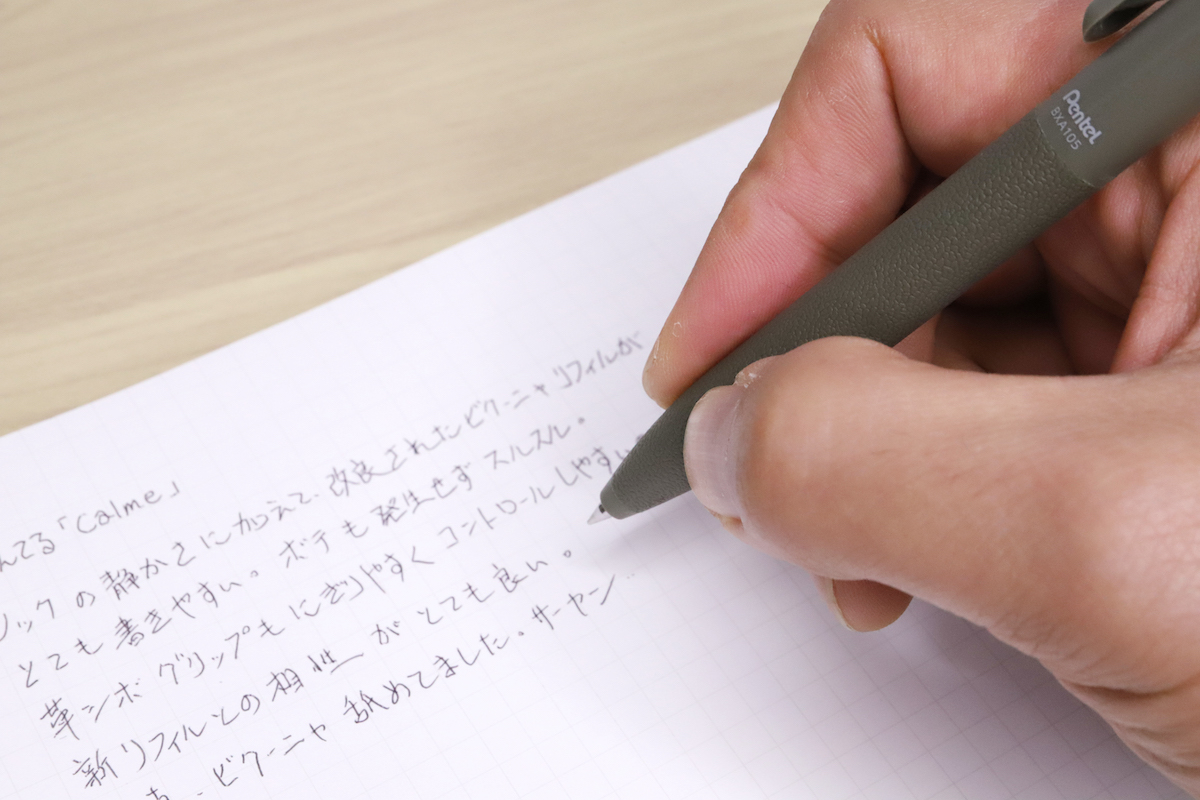

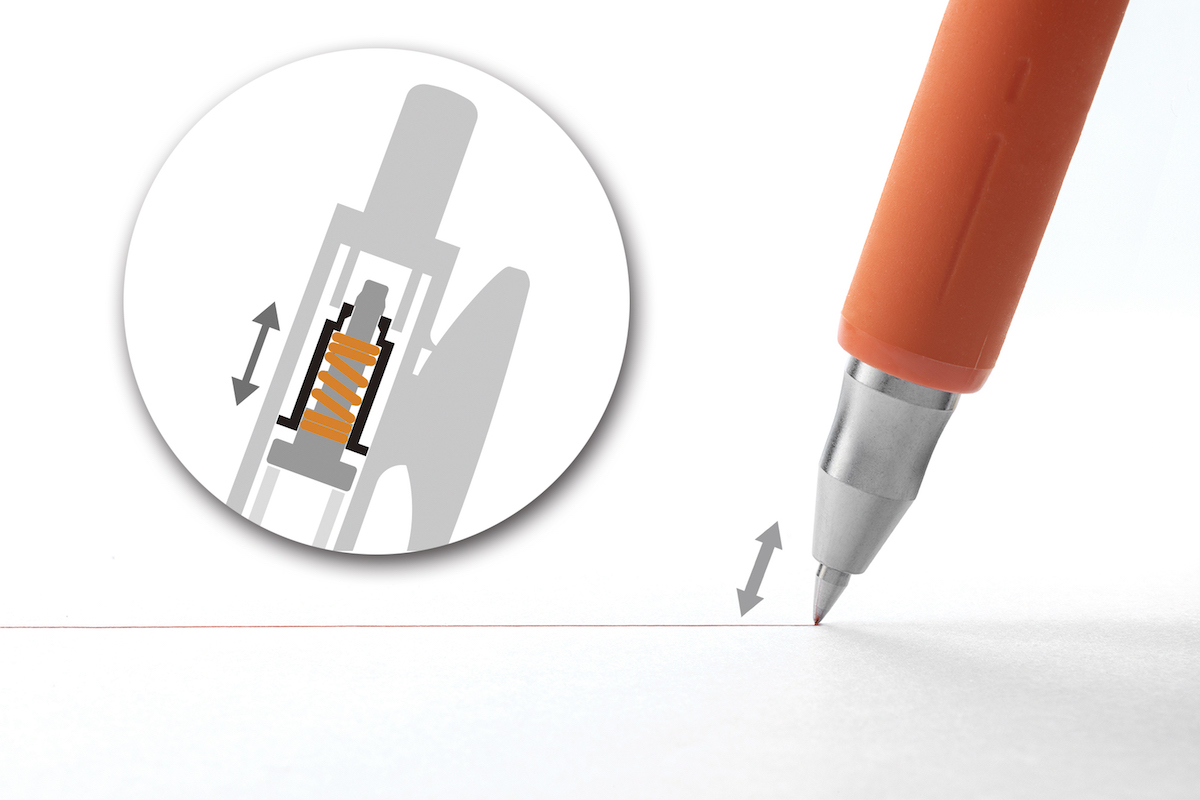

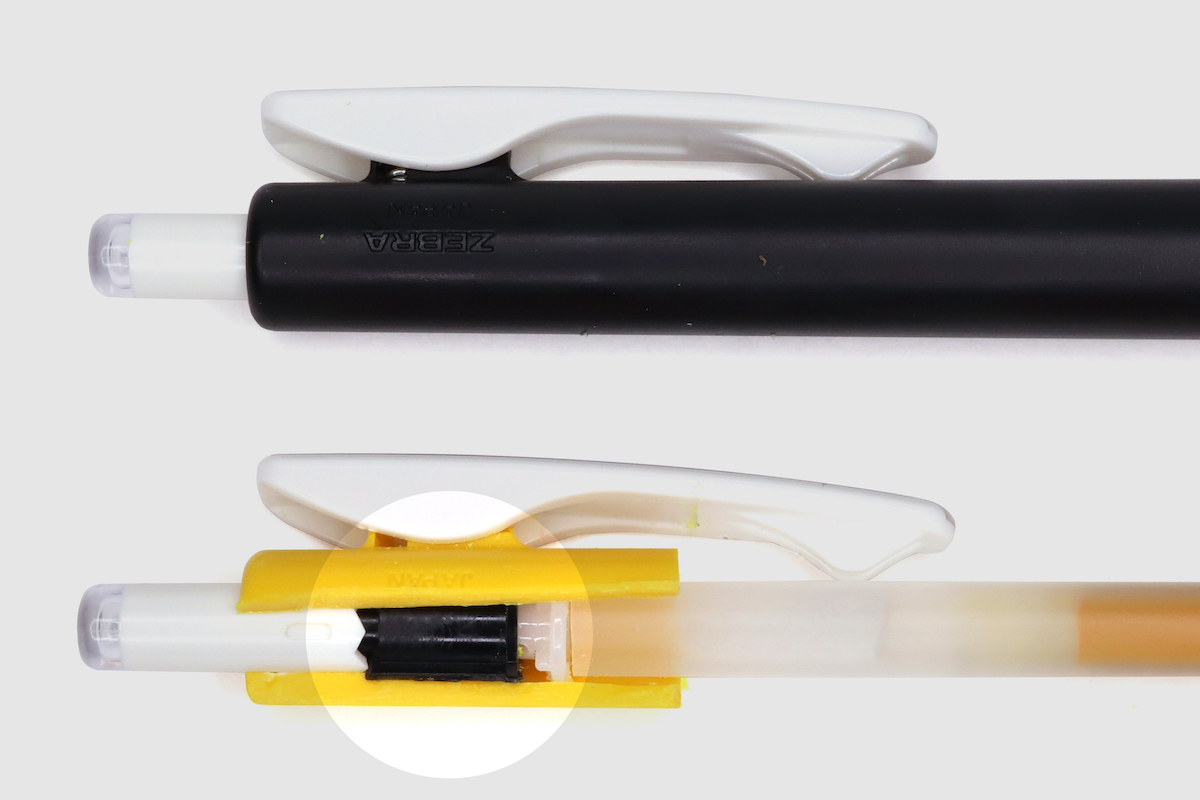

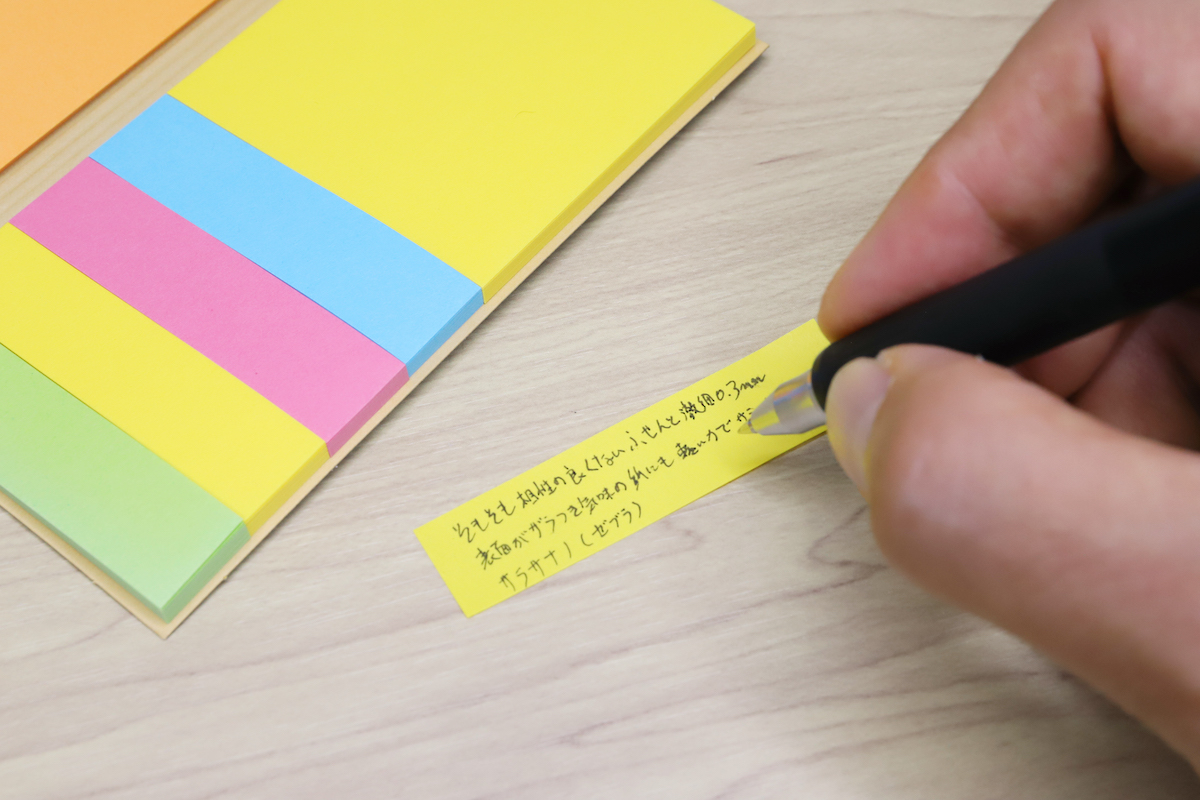

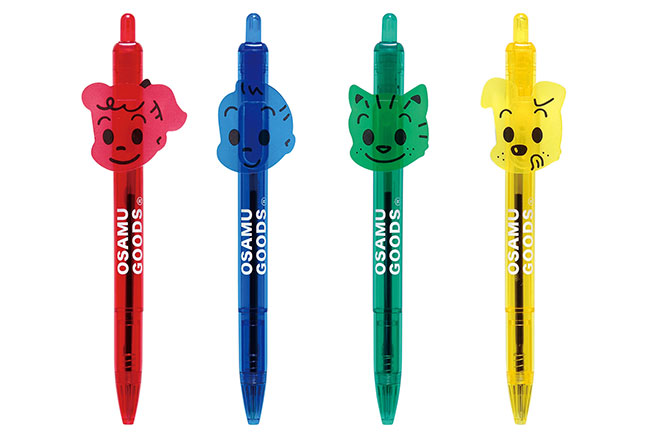

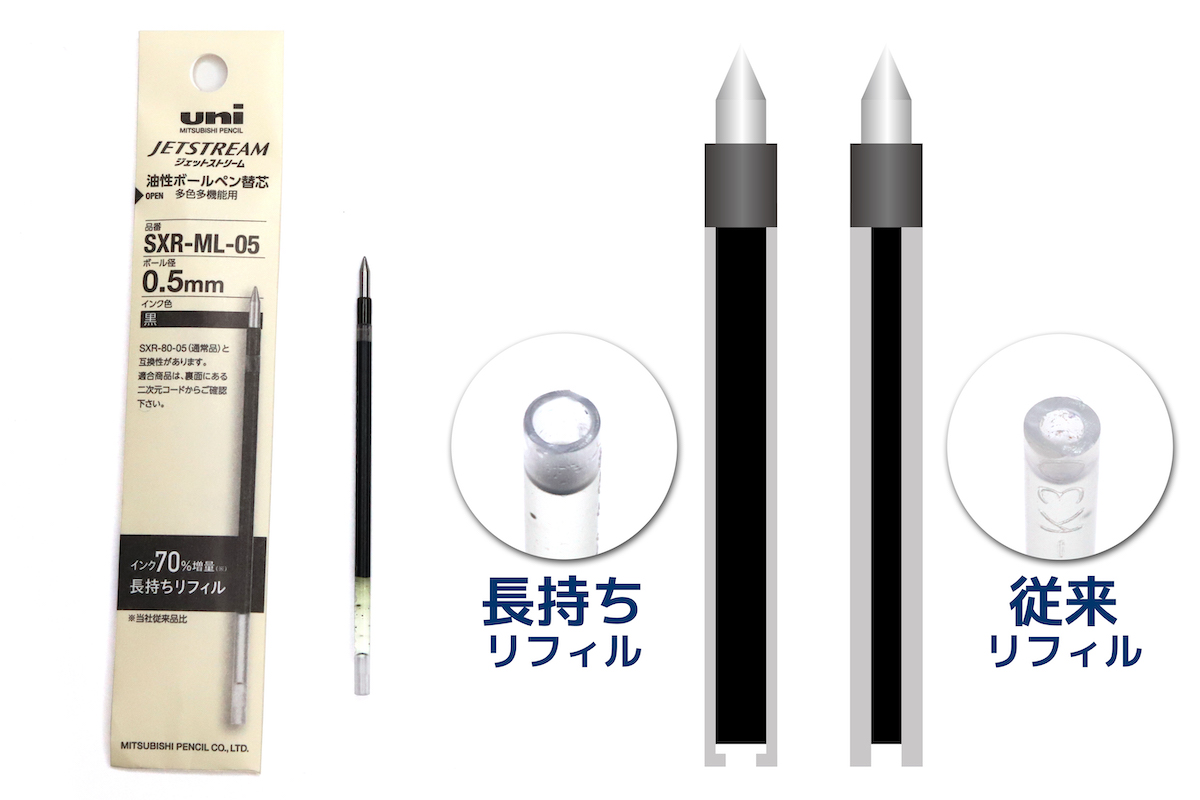

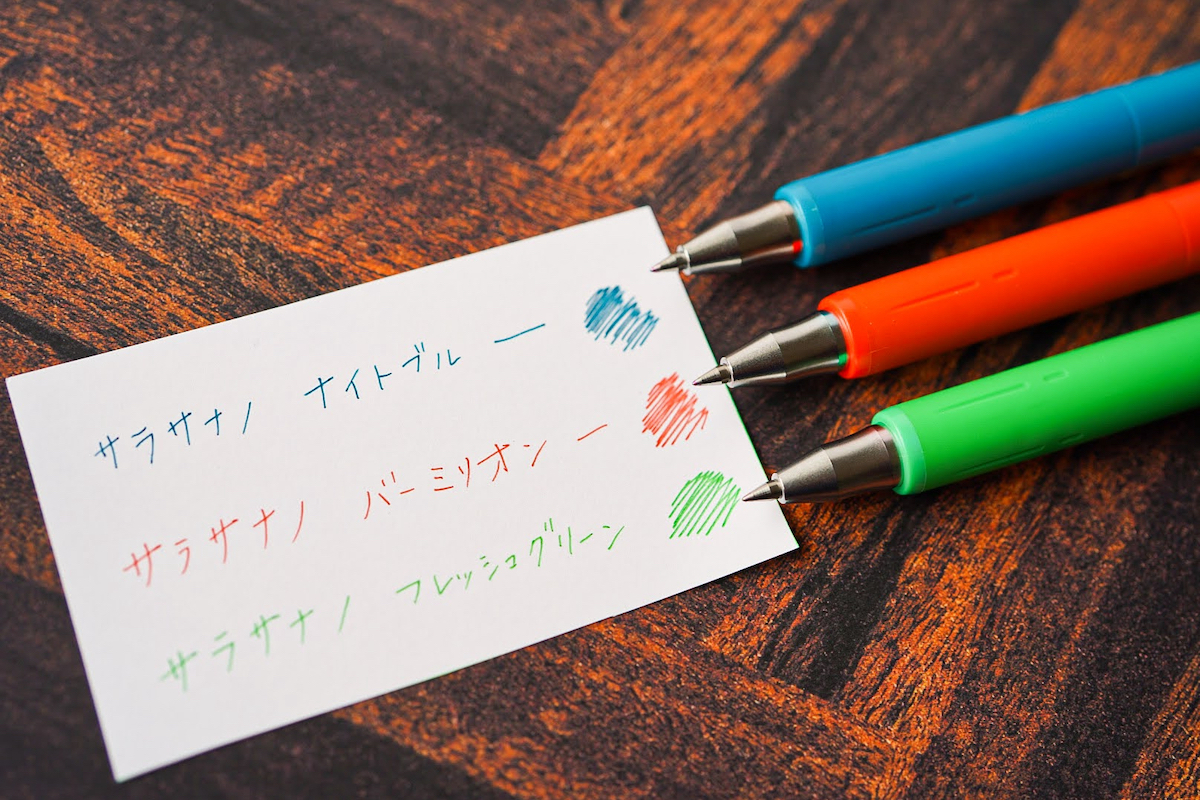

学研ステイフル「オサムグッズ ボールペン」 各650円+税

クリップ部分に、ジルやジャックなどオサムグッズのイラストがあしらわれた油性ボールペン。軸の鮮やかなクリアカラーも持ち味です。インクリフィルは、三菱鉛筆「S-7L」が対応します。

©️Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandising

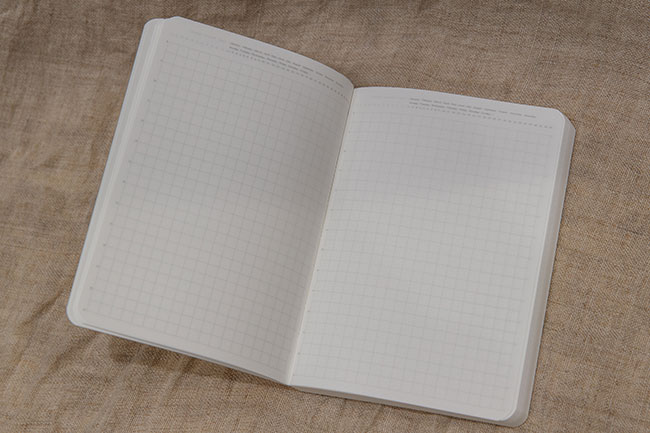

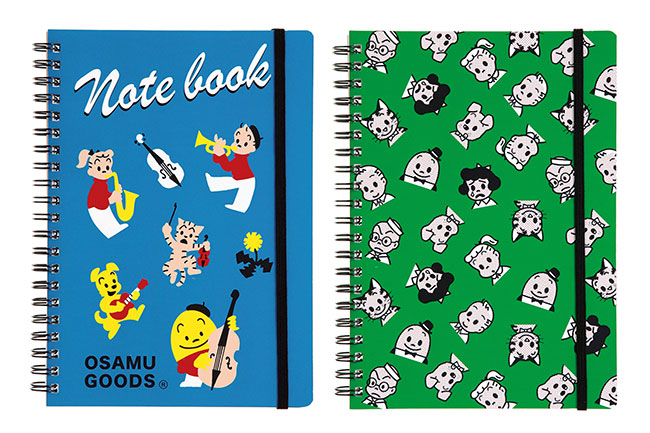

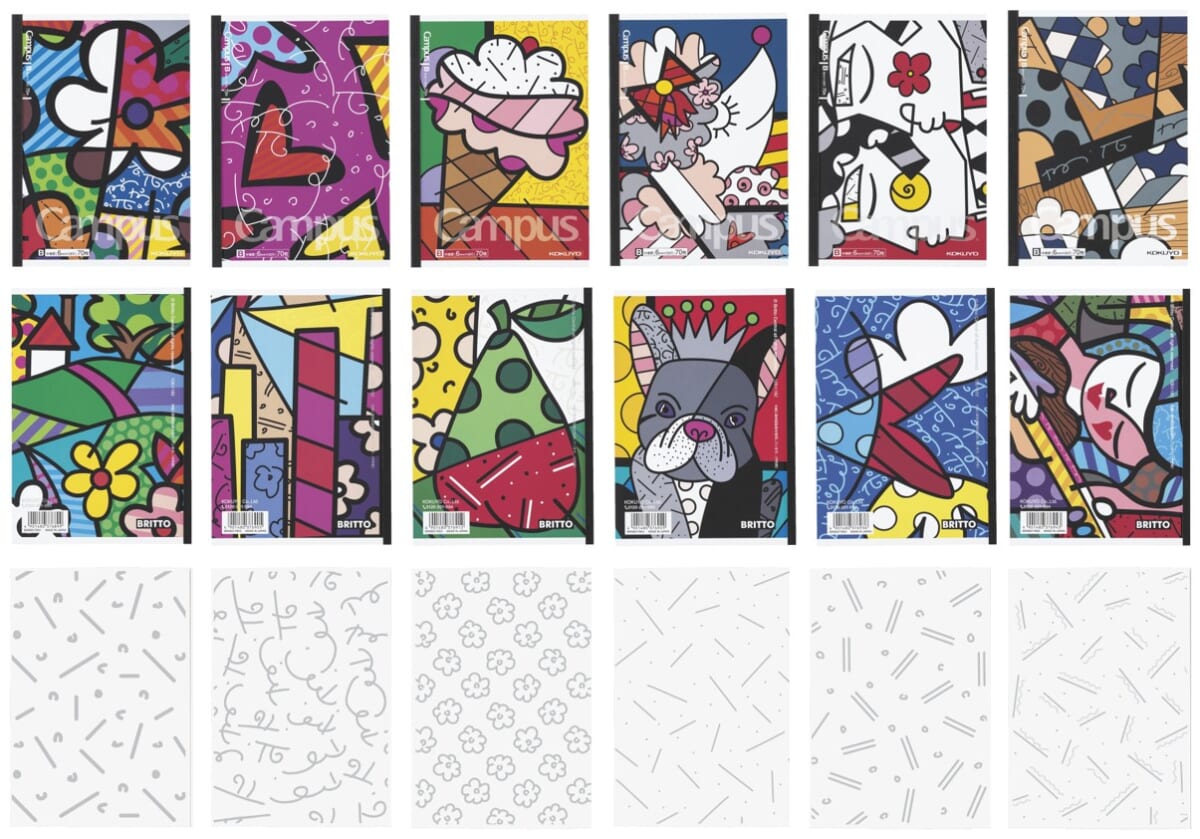

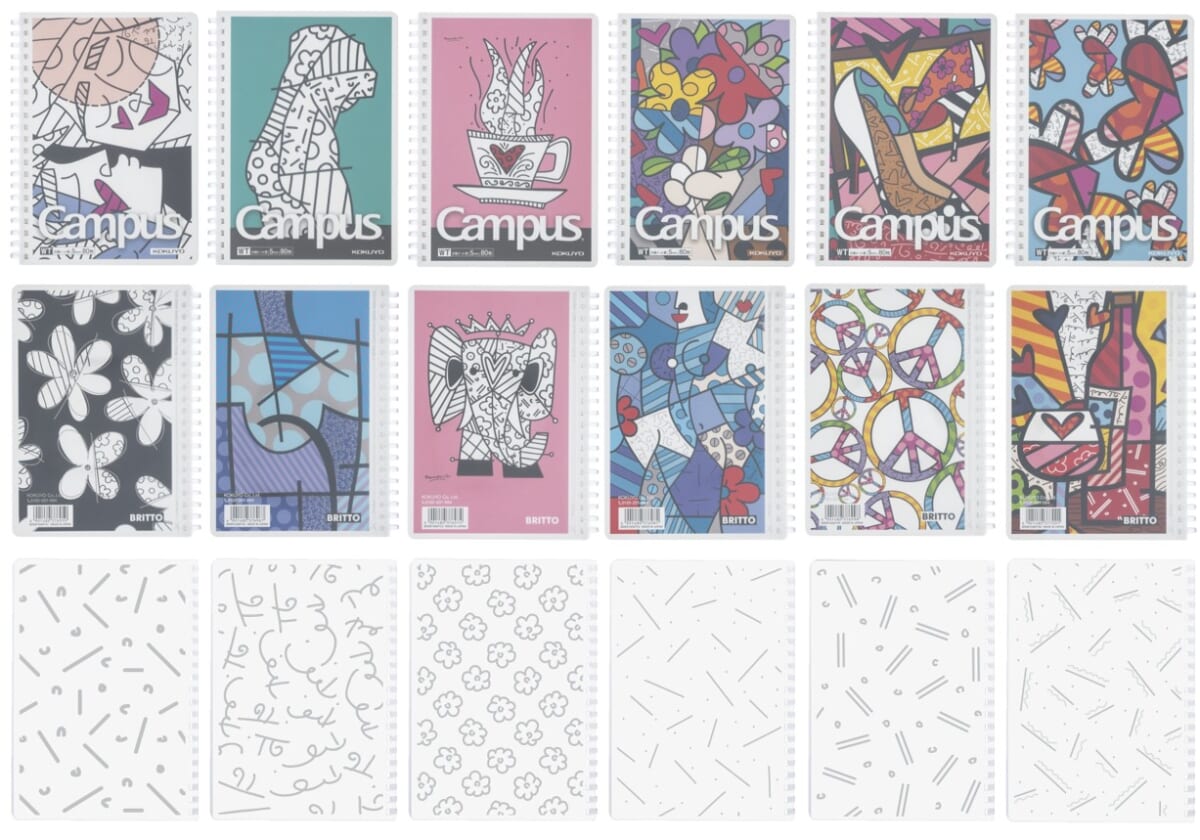

学研ステイフル「オサムグッズ A5 リングノート」 各780円+税

5mm方眼罫のA5版ダブルリング式ノート。全ページにオサムグッズのロゴが入っています。中紙は80枚・160ページ、ゴムバンド付き。

©️Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandising

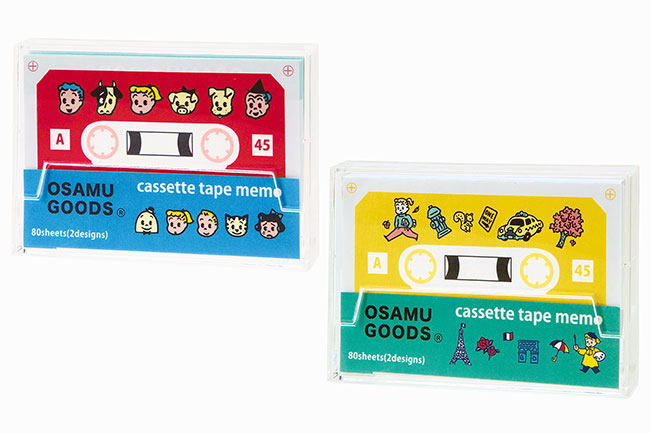

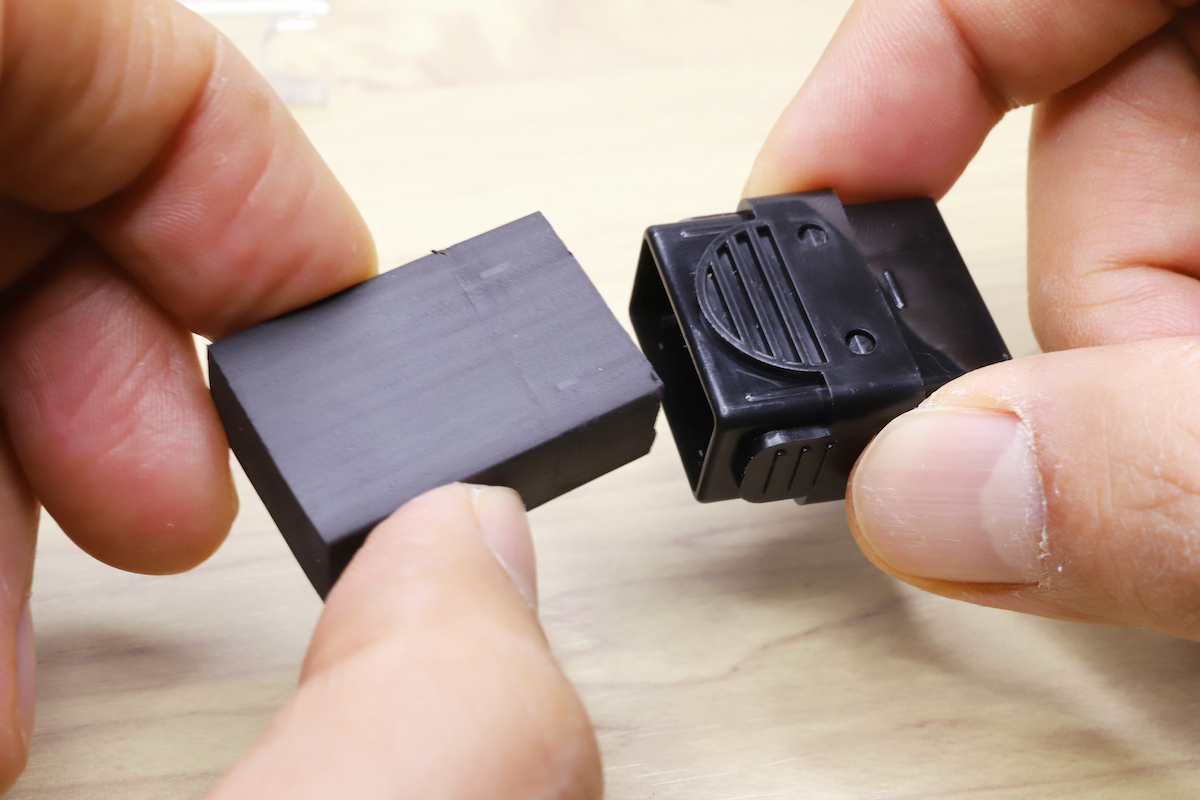

学研ステイフル「カセットテープメモ」

昭和の技術遺産、カセットテープをモチーフとしたメモ。ネジまで再現されているのがニクイ。「A面」「B面」の2柄40枚入り。

©️Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandising

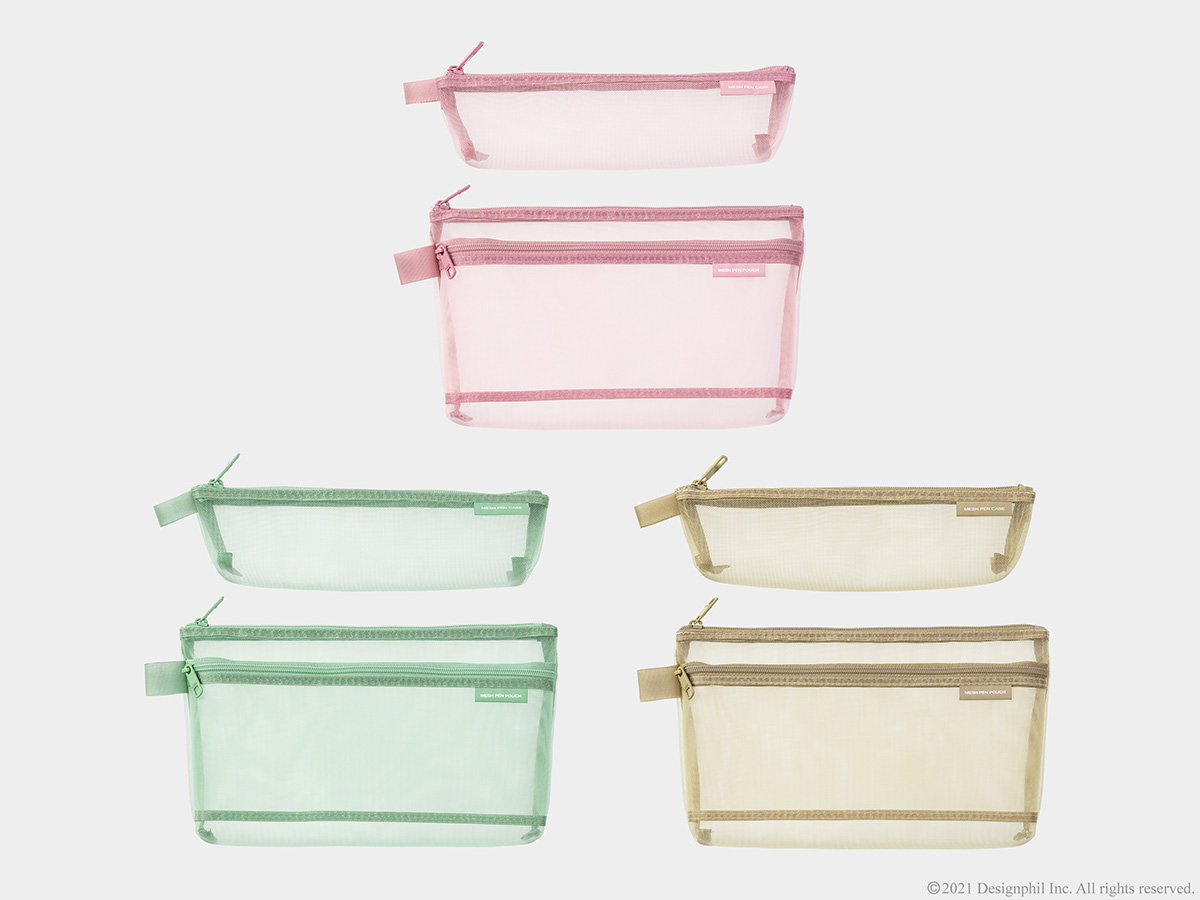

・バッグ&ポーチ

お馴染みのバッグブランド“レスポ”からも、オサムグッズとコラボレーションしたシリーズ「Lesportsac × OSAMU GOODS」 が登場。

レスポートサック「オサム チェッカード フラッグ」 左「ヨーク サッチェル」1万5950円(税込) 中「スモール ジェニー」1万4850円 右「デラックス イージー キャリートート」1 万450 円

おなじみのジル、ジャックのほか、ハンプティダンプティなど、イギリスの童歌「マザーグース」をモチーフとして誕生した「オサムグッズ」のキャラクターの数々を、ポップアート調にアレンジし施したチェッカーフラッグプリント。全 16 型展開。

レスポートサック「オサム タイポグラフィー」 左「デラックス ミディアム ウィークエンダー」2万1450円 中「ダニエラ クロスボディ」8800 円2 万2000 円

「LeSportsac」のアーカイブプリントからインスパイアされたタイポグラフィーをベースに、オサムグッズのキャラクターを散りばめたデザイン。モノトーンカラーがシックな印象です。全 20 型展開。

ほかに、オサムグッズのキャラクターを大胆にレイアウトした「スペシャルスタイル」もラインナップ。

レスポートサック 左「Osamu Shopping Tote<エメラルド トート>」 右「Osamu LS Tote<エメラルド トート>」

A4 サイズが入る縦型トート。ショッピング中のジルを描いたデザインと、LeSportsac の「L 」と「S 」をフィーチャーしたデザインの2 種。

レスポートサック 右「Osamu Emblem<レクタングラー コスメティック>」 各 4070円

水着姿のリトル・ベティ・ブルーが描かれたポーチと、オサムグッズのロゴをスタンプ調にデザインしたポーチに2 種。カラーリングの効果も相まって、よりレトロなかわいさが際立っています。

レスポートサック 右「Cat and Dog <ミディアム スクエアー コスメティック>」各3960 円

オサムグッズのメインキャラクターが全面に描かれたスクエア型ポーチ。グリーンはジルとジャック、イエローはキャットとドッグが表裏にデザインされています。爽やかなパステルカラーも魅力。

©Osamu Harada/Koji Honpo

【プロフィール】

イラストレーター / 信濃八太郎(しなのはったろう)

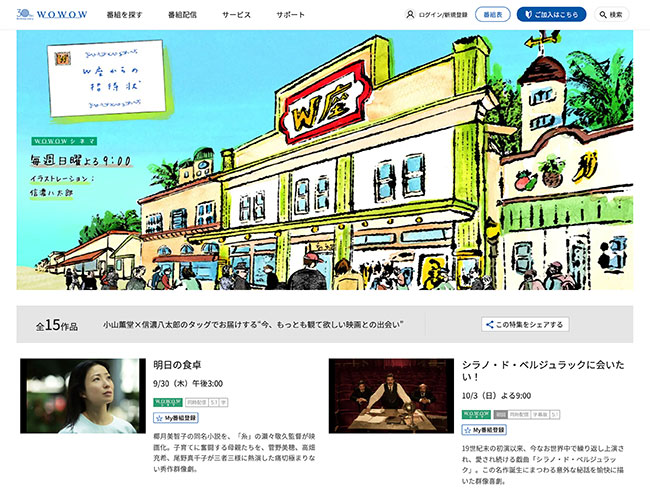

イラストレーター。1974年生まれ。日本大学芸術学部演劇学科舞台装置コース卒業。在学中より安西水丸氏に学ぶ。パレットクラブスクール修了。パレットクラブスクール、ペーターズギャラリー勤務を経てフリーに。現在、WOWOWシネマ『W座からの招待状』にて小山薫堂さんと案内人役を務めるほか、『W座を訪ねて』では全国の単館系映画館を取材している。東京イラストレーターズソサエティ会員。https://www.wowow.co.jp/detail/116390

現在信濃さんは、WOWOWで放送中の「W座からの招待状」に出演中。同番組では、ナビゲーターを務める小山薫堂さんが文章を、信濃さんがイラストレーションを、阿部海太郎さんが音楽を、濱田岳さんが朗読を担当して制作した、1分程度のアニメーションを「招待状」とし、毎週1本の映画を紹介しています。https://www.wowow.co.jp/special/003858

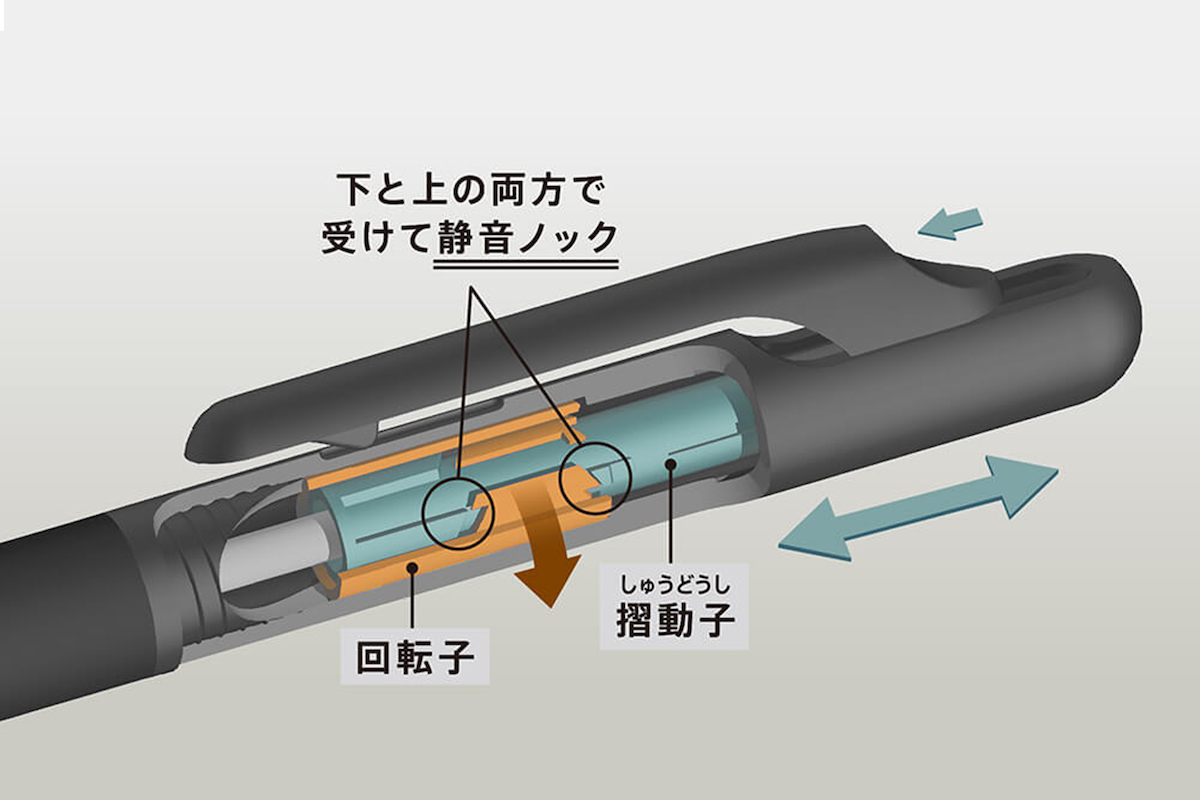

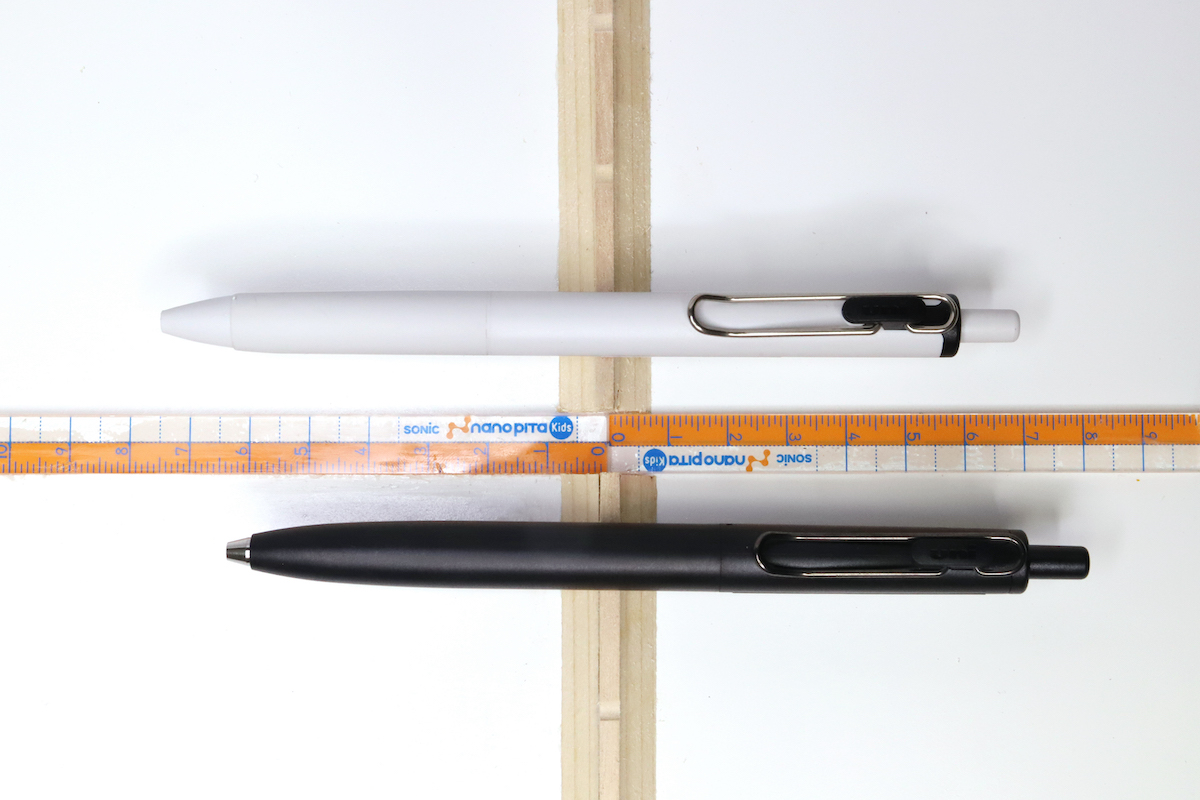

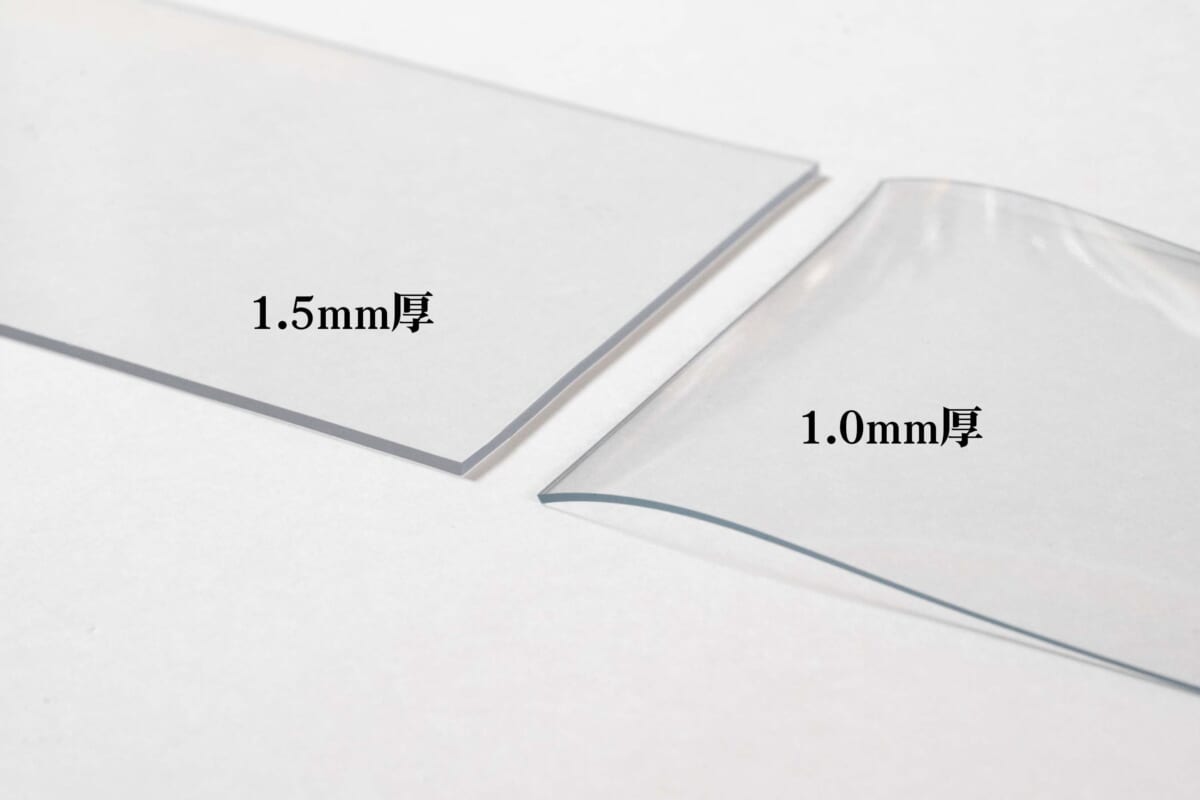

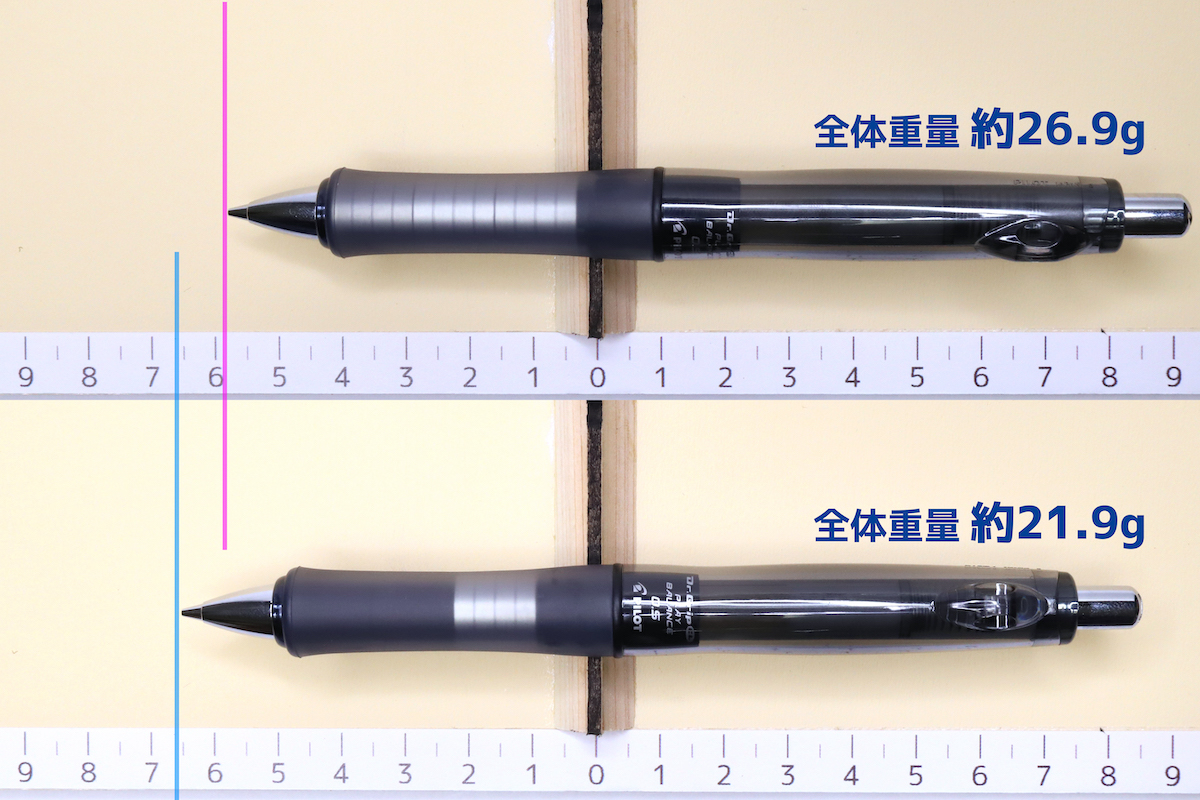

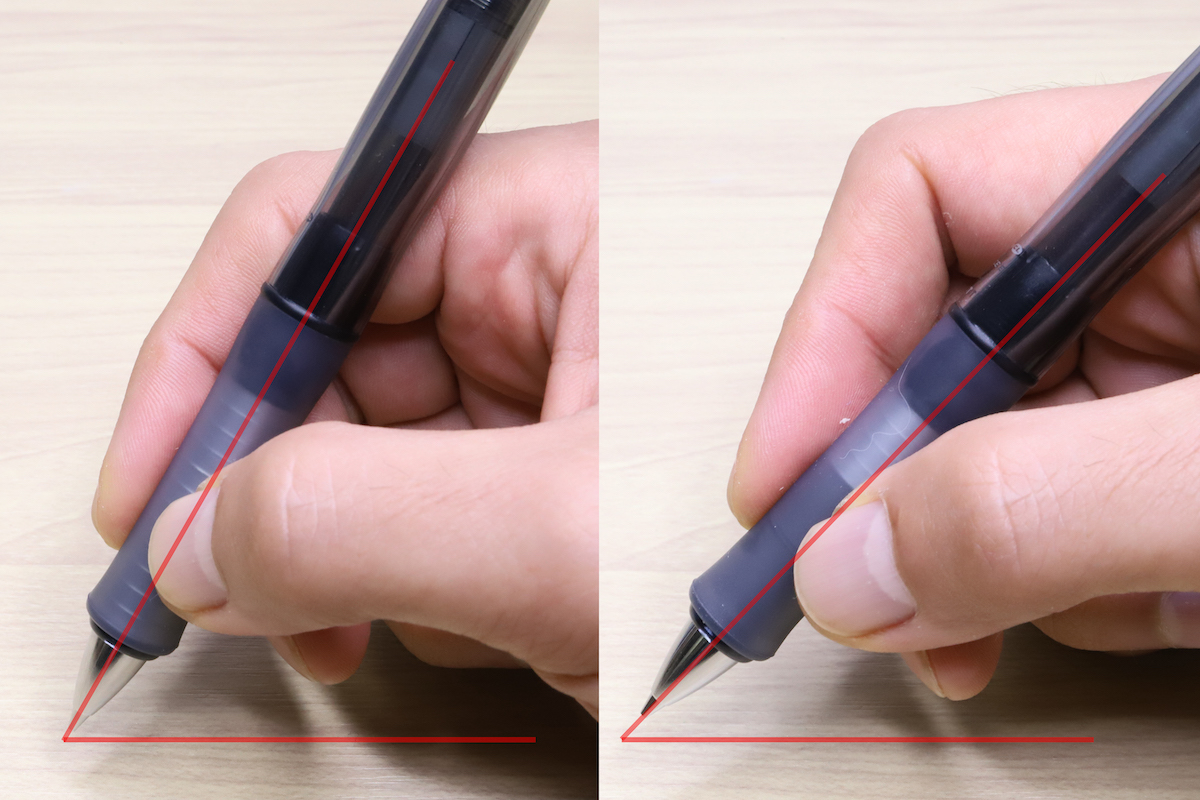

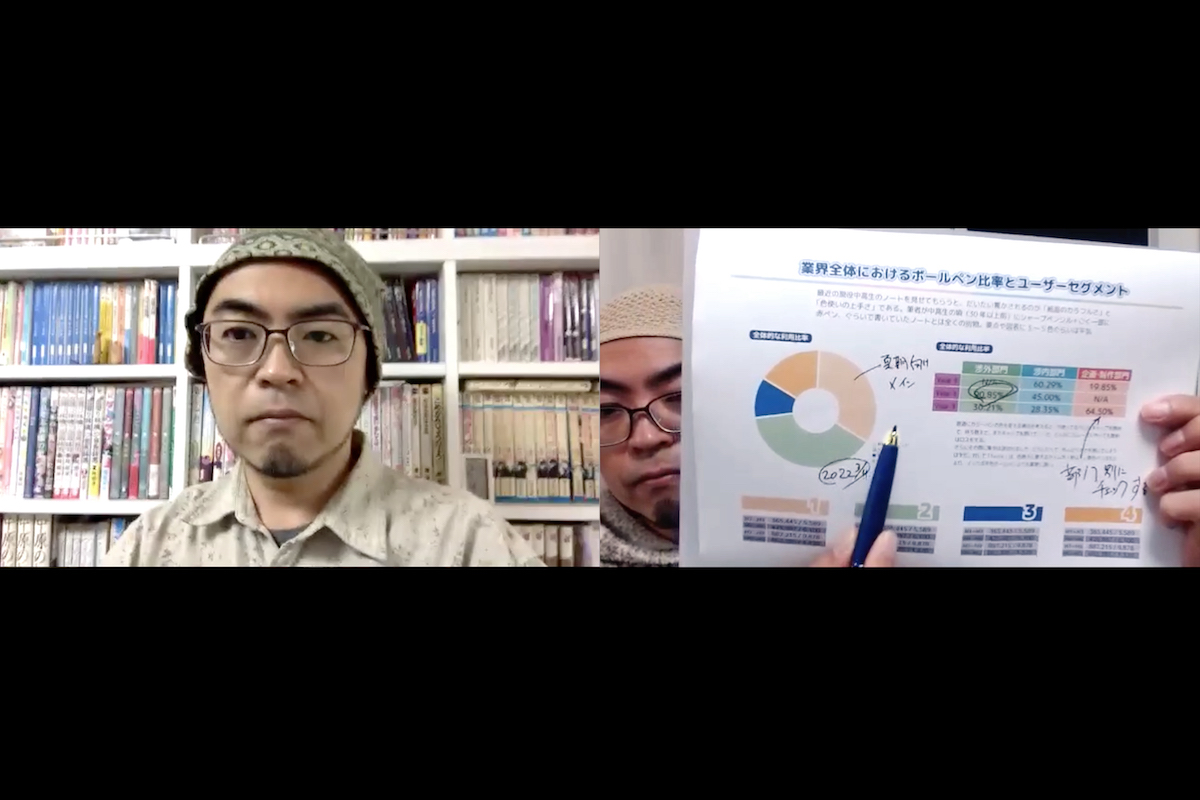

︎ 高重心の理由

︎ 高重心の理由