GetNaviが主催する恒例のイベント「文房具総選挙」が今年も開催。3月11日は、投票最終日にして、投票イベント開催日。TSUTAYA横浜みなとみらい店では、全57点のノミネート文房具をタッチ&トライできるほか、選考委員の商品開発コンサルタント・美崎栄一郎さんや、文具ソムリエールの菅未里さん・文具ライターのきだてたくさん・放送作家の古川耕さんのトークショーを楽しめます。素敵なプレゼントが当たる抽選会も2度にわたって行います。ご来場をお待ちしています。

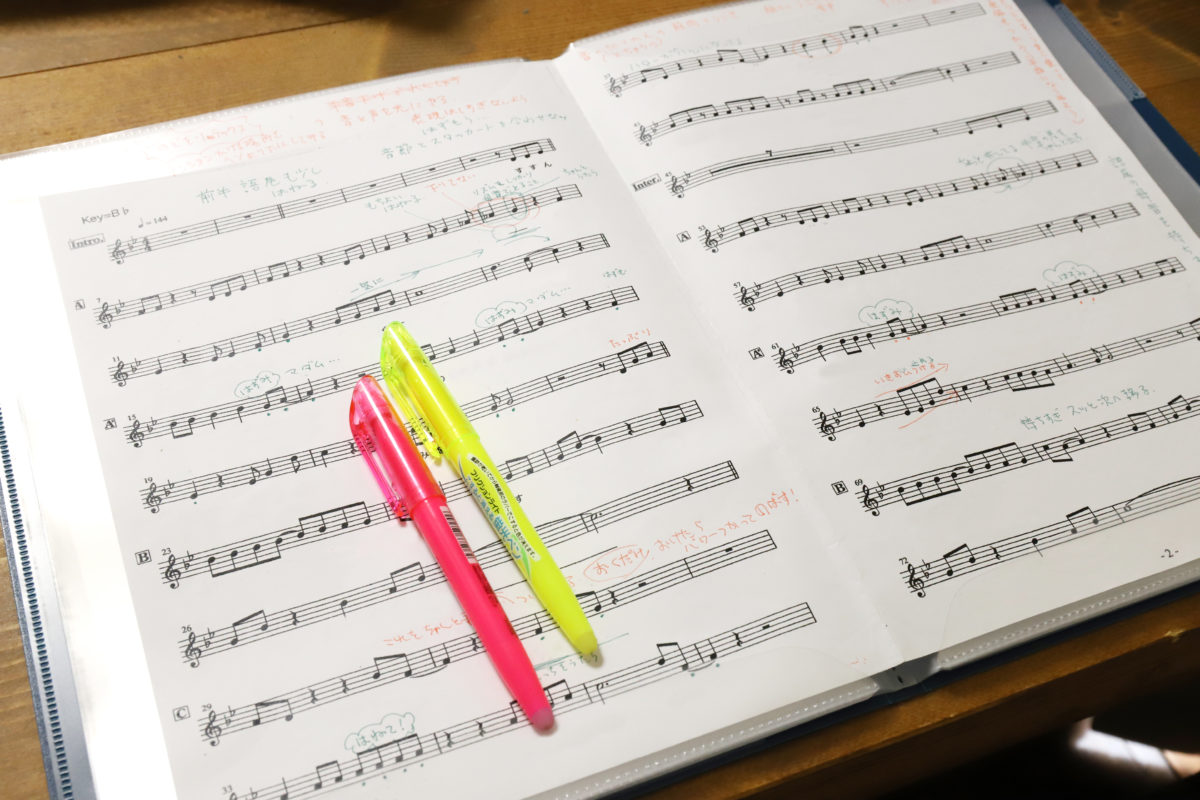

さて、ここでは昨年8月に行われた「第5回文房具総選挙」の投票イベントで、文具ソムリエールの菅未里さん・文具ライターのきだてたくさん・放送作家の古川耕さんの3名によって行われたトークショーの完全版を初公開! 3月11日のイベントを直前に予習しておこう。

第5回文房具総選挙トークショーの完全記録

登壇者:菅未里さん(菅)、きだてたくさん(き)、古川 耕さん(古)

古「2013年から開催している『文房具総選挙』。過去の上位入賞作品が、このテーブルに並んでおります。まず、どうでしょうね? 振り返って過去4回分のラインナップを見て、きだてさんは全体的に思うことはありますか?」

き「毎年大体“文房具のアワード”って、いろんな媒体とかでやるんですよね。で、まぁ一番大きいところだと『日本文具大賞』があり、この『はかどり文房具総選挙』があり。それぞれに、けっこう傾向が違うものが出るんですよね。特にお客さんの投票だけで決まるこの『はかどり文具総選挙』が、意外と何が上位に入ってくるか全然読めない。でも、だいたいこれは入ってほしいなと思うものはちゃんと入っているので、意外とみなさん見る目があるなと! そういう感じの印象なんですよね。文具全体というよりはアワードの印象なんですけど」

古「今日みなさんアンケート用紙というか、投票用紙をお持ちいただいているかと思うんですが、実際にこれが反映されて、受賞したものが本当に1位、2位、3位……という風になっていくので、本当に実はガチな投票企画なんですよね。だから、僕らももちろん投票に参加しているんですけど、意外とこれが上にくるのかという商品もあれば、まぁ順当だよねという商品もあったりして。答え合わせも楽しかったりしますが」

き「で、賞に入ったのをあらためて見直して、あぁやっぱり良かったなぁ、って思うものもたまにあるんですよ。たまにあるんですよね、やっぱり。ん?やっぱりちがうな、ってものもあるんですけど」

古「じゃあ、菅さんはどうですか?」

菅「やっぱり今お話にあったように、答え合わせが楽しいですよね。実際ここに置いてあって、初見のものも実はあったりするんですよ。プレスリリースとかでしか見てなかったりして、ここで初めて見れるんで。あ、こういうのなんだーと。みなさんの反応どうなんだろうなーと見て、最終結果を見るのが結構たのしくて。遊びがあるものとか、見た目が華やかなものとか、ポップなものって結構、面白い面白いと寄っていきがちなんでですけど、ここにくる方々って結構……あの……“本気の方々”じゃないですか」

古「言葉を一瞬選びましたね」

き「偉い!」

菅「えっとあの、本気の…」

古「徳が高い人たちですよね」

菅「そうですそうです! あのー、割となんというんですかね。機能が……申し訳ないんですがちょっと地味かなーっていう。寄ってかないと分からない素敵な機能が盛りだくさんのものの魅力がちゃんと伝わる。なので、この結果を見るのが結構楽しみです」

古「この手の企画、人気投票企画。しかも実物が並んでその場でテストしていくと、どうしても見た目がキャッチーだったりとか派手なものというのに票が集まりがちなんだけど、意外とこの企画に関してはそうとも限らん! というところもあるのが、ひとつ面白いところだと思います。では、特に印象に残っているものはありますか? これはちゃんと選んでおいて良かったなぁ。あるいは……」

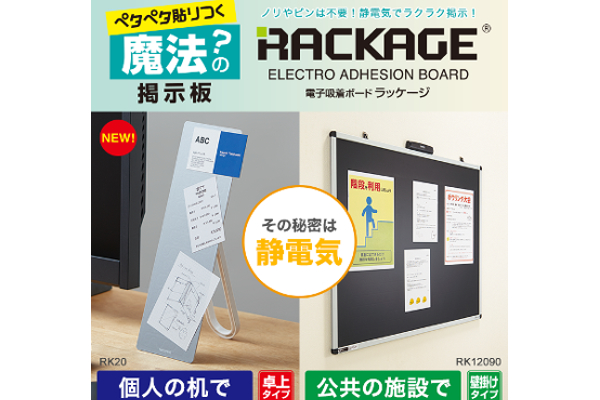

き「いまだにね、実際に家庭で愛用しているものとかですよね。例えば、キングジムの『オレッタ』。これ2013年に入ったものですよね。これ、まだ樹脂表紙のやつですよね。傷がつきやすいやつですけども(笑)。あとはキングジムの『ラッケージ』、これは自分の部屋の壁にでっかいボードのやつを貼って、今超絶愛用中!」

菅「私もすごい使っています。大きいのと今出てる細長い……」

き「『RK20』」

菅「すごい便利ですね」

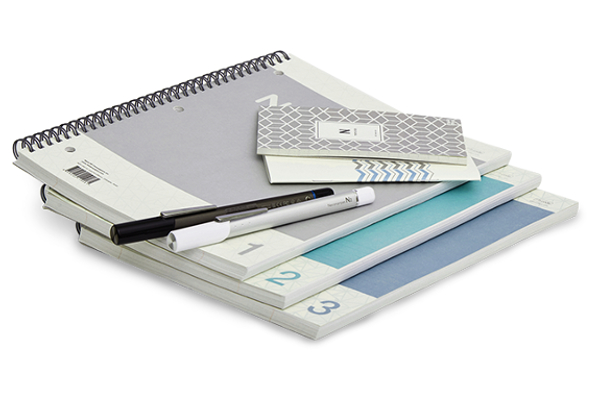

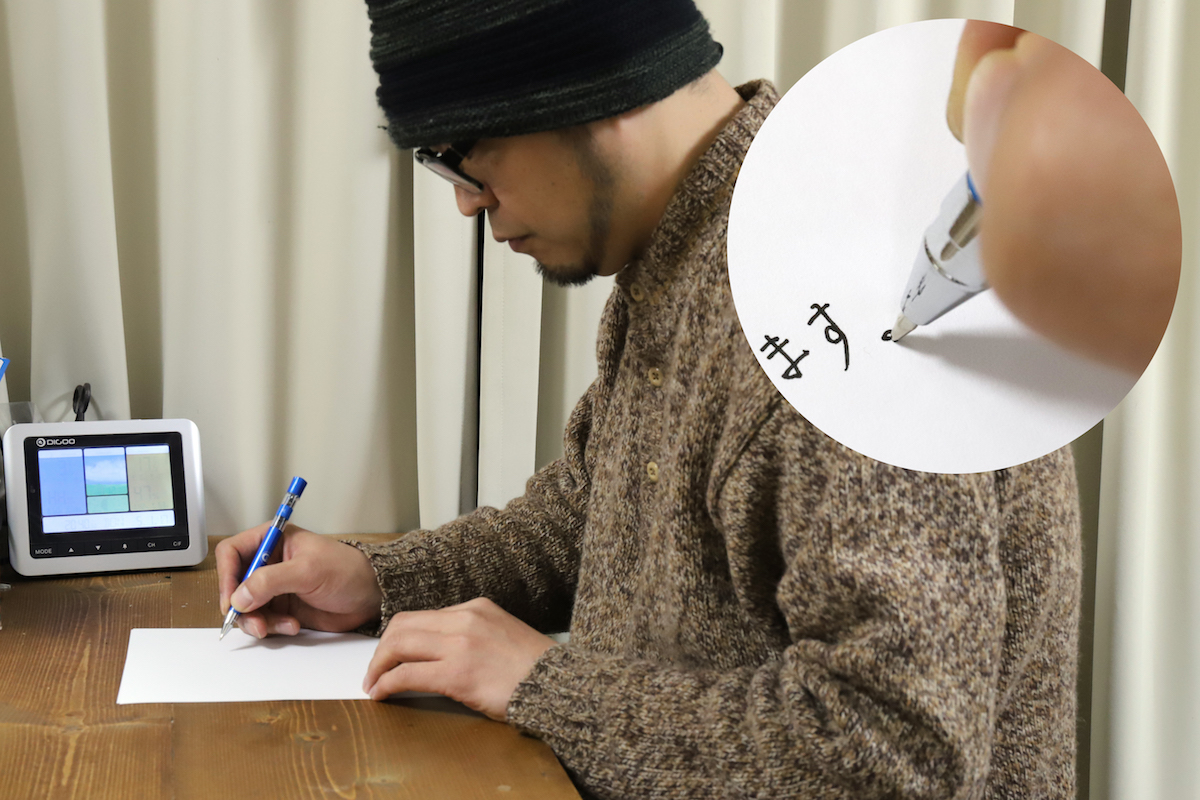

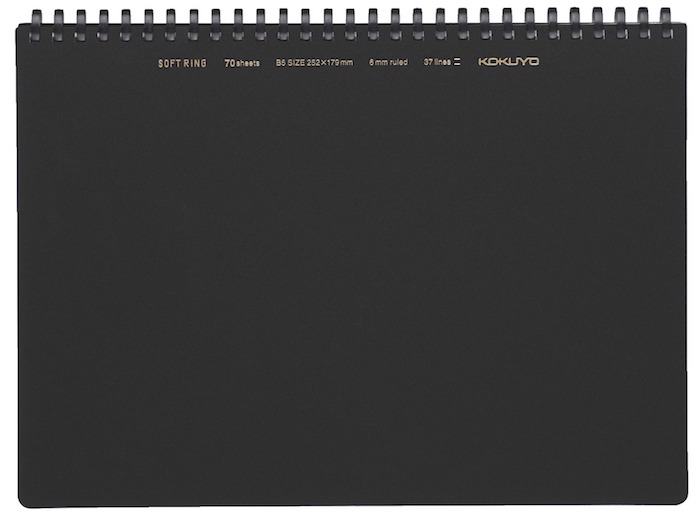

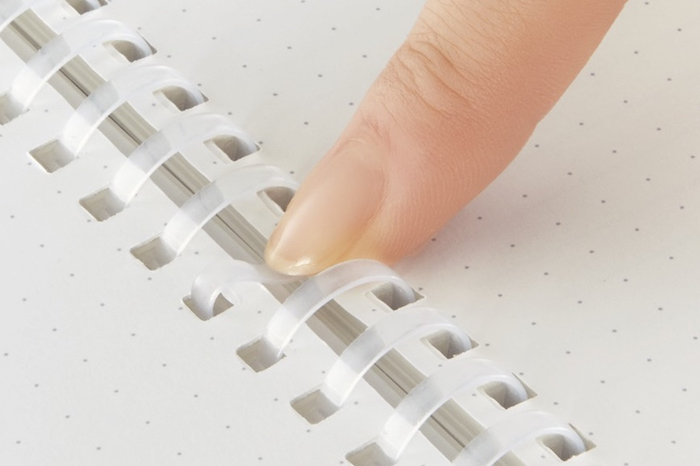

き「あとは『ソフトリングノート』ですね」

菅「ああ……これはもう」

き「リングに手が当たって痛い人、っていうのがすごいいるんで」

古「きだてさんスイマセン。お客さんに向かってしゃべってもらってもいいですか?」

会場(笑)

き「はいはい。とかいろいろありますね。あとはミドリの『厚みを測れる定規』。これ去年ですよね。これ筆箱にずっと入っていますね。これ便利です」

古「菅さんはいかがですか?」

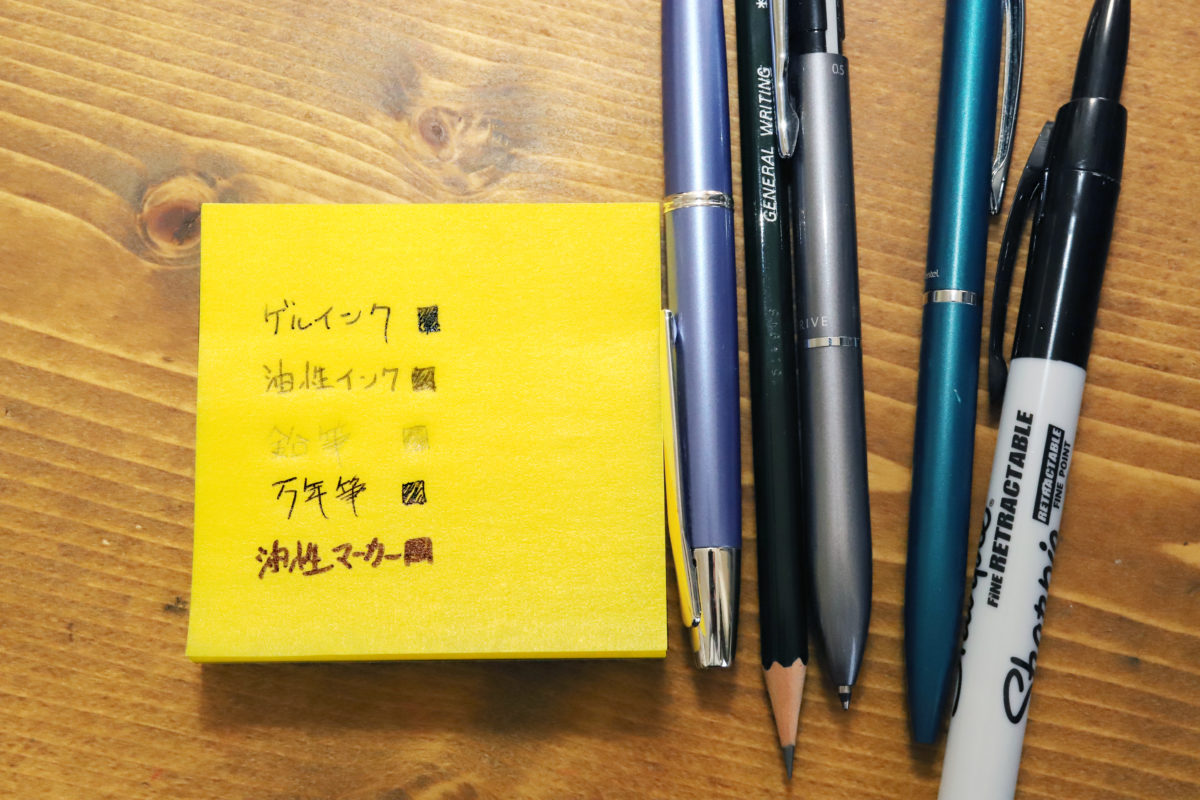

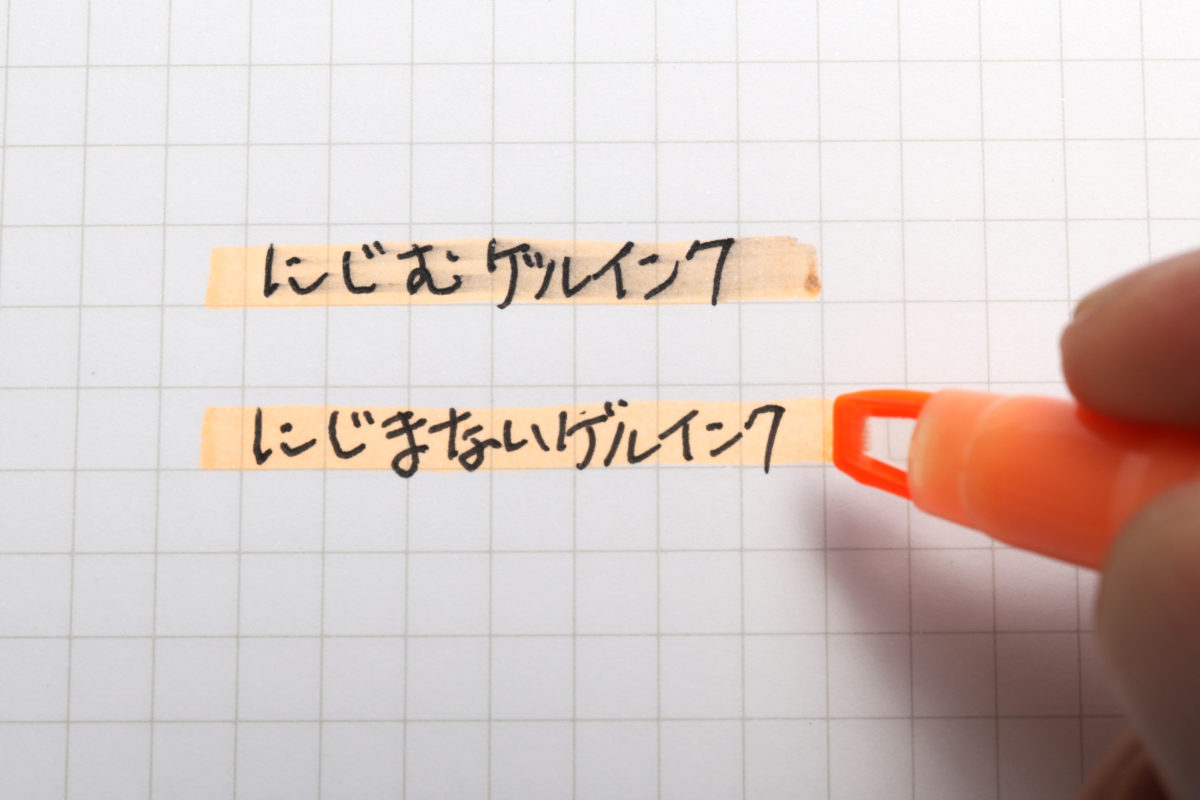

菅「私はですね。やっぱり『ソフトリングノート』は、今年も形・新しいコンセプトで表紙変わっているものもでてますけど、尋常じゃなかったですねやっぱり。反響が凄かった。『サラサドライ』もあっという間になくなって、結構お客様に怒られましたね。『無いんだけど!とかいって(怒)』」

き「すげぇ! 現場目線なんだ。今」

菅「結構怒られたので印象が凄い残っていますねー」

き「あとは『サラサドライ』もあったんですねーいいですねー」

菅「『サラサドライ』いいですよね。特にあの、感熱紙のいわゆるレジロールに宛名を書くことや、お名前や但し書きを書くことが結構あるのでその時に重宝しました。乾き早いんで」

き「“なににでも書けるペン”という方が正しいんですよ。乾きが早いというよりは。フィルムシートとかあの辺にも書ける。フィルムシートじゃないや、フィルムふせん。鉛筆とかぐらいしかのらないようなフィルムふせんでも、『サラサドライ』なら書けるっていう。そんなかんじですねぇ。古川さん何か印象ありました?」

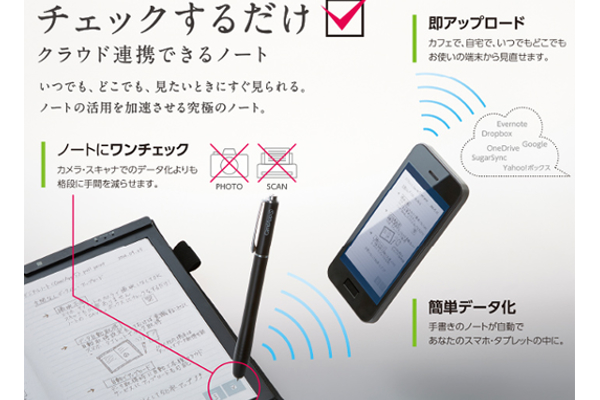

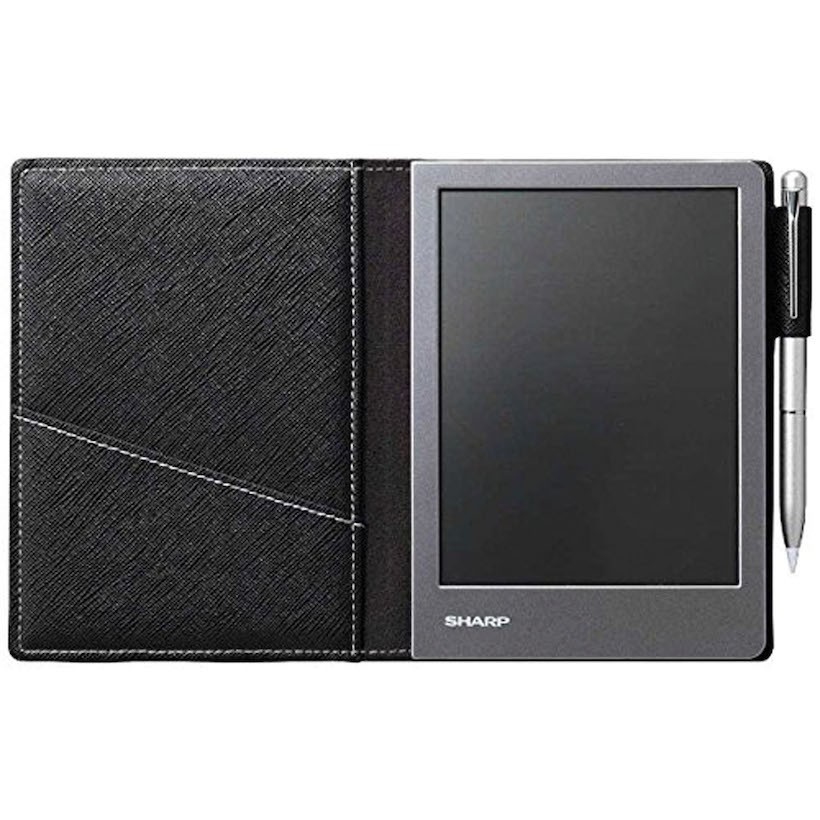

古「ラインナップよく見ていくと、4年間でもそれなりに文房具の流れをちょっと示しているような感じはするんですよね。あ、この時期は結構模索されていた時期。例えばデジタル文房具がすごい模索されていた時期があったんだね……。今残っているものと残っていないものもあるよね……とか」

菅「残念!(笑)」

古「固有名詞は抜きますね。」

菅「好きだったんですけどねぇ。」

古「やっぱり、後半第3回・第4回の2015年以降からは、やっぱり中堅、あるいは大きなメーカーがちゃんと腰を据えて出してたものというのが、今も本当に現役で残っている。『ソフトリングノート』であるとか。あとやっぱりカンミ堂のふせんというのは、ずーっと1年に1回コンスタントにいいもの出しているんだなとか。割と通じてみると面白いものが見えるなぁという気はしました。

というのが文房具総選挙。テーマは『はかどり』ということで、ですね。“ISOT”という毎年やっている国際文具・紙製品展というのがあるんですけれども、そこが『日本文具大賞』というのを決めているわけですよね。毎年、デザイン部門・機能部門というのがあって。そこで今年は、日本文具大賞の“機能部門”というところにフォーカスにあててみようかと思っているわけです。日本文具大賞というのはですね、そもそも専門業界紙であるプロダクトデザイナーの方々が審査員となって、機能面・デザイン面において最も優れた文房具に贈られるアワード。毎年1回、7月に発表しているんですけども。で、1年間の対象製品の中からまず10製品を、5製品・5製品という形で機能部門・デザイン部門という形で選んで、そこからさらにグランプリというのを発表すると。ということで、ですね。今年のISOTの日本文具大賞。特に機能部門に関して、ちょっと我々もコメントしていきたいと思うんですが、じゃぁまずきだてさんからいかがでしょうか?」

き「グランプリをとったものからざっといきたいんですけども。『エクスシザース』。カール事務器さんですね。刃厚この板厚ですね。これが3㎜と非常に分厚いゴツイハサミなんですけども。この分厚いゴツイ刃厚にすっごい鋭い刃が取り付けてあるので、まぁ切れる。ざっくざくいけますよね。という意味で全然大賞とってよかったなぁというか、グランプリ当然というような感じの製品だったんですけども。とにかく僕は、これが好き」

古「大賞は文句なしと」

き「はい」

古「菅さんの方はいかがですか? まずは大賞から」

菅「大賞に関しては、私カールさんの方に伺ったことがあって。お値段がまぁまぁ……」

古・き「まぁまぁまぁ」

古「7000円くらいしますね」

菅「ハサミって割と300円くらいで、文房具屋さんだと100円ショップじゃなくてですね。300円くらいのものが置いてある中で、この価格ってどうなんだろうと思ったんですよ。ただ、機能からするとこんな安く出していいのというようなことをメーカーの方がおっしゃっているのを聞いて、なるほどなるほどと思いながら聞いていましたが、まぁこれ一択だったんじゃないかな?……とか言っちゃだめだったのかな?」

古「全然大丈夫です」

菅「グランプリはやっぱりこれだったんじゃないかなとは思っていますね」

古「ハサミで7000円というと、国内メーカーではなかなかないですよね」

き「ないですね。だいたい高級はさみで3000円代から5000円までくらいが普通なんですが」

古「そうですよね。7000円というと、裁ちばさみとか、髪をきるときのハサミというか……」

き「そこでいうとまた専売的な」

古「どっちかというと、そっちのカテゴリに近い値段ですよね」

き「古川さん的には? 他に何か注目の機能部門は?」

古「ラインナップみなさん把握してるかな? どうかな? わからないんですけども。まぁ、僕とか僕の周りでいうと『トガリターン』ということですね。どえらいやつがでてきたというのが、ちょっと僕の最初の印象でした」

き「要は学童向けの鉛筆削りなんですけども。古川さん説明してもらってもいいですか?」

古「すごいバカみたいな説明でいいですか? 鉛筆削りで、鉛筆を突っ込んで回すと勝手に出てくる」

会場爆笑

古「馬鹿な上に、うまくもない説明でしたね。鉛筆をいれてグルグルグル……って回すと完全に『はい! とがりました!』ってなったら自動的に回してるだけなのにクルクルクル……って後ろに戻ってきて、出てくるっていう。すいません、バカみたいな説明で」

き「一方向にハンドル回してるだけなのに勝手に鉛筆吸い込んで、削り終わったらスルスルスルって出きてくれる」

古「ものすごいことを、完全に人力のメカニズムでやってる。まったく電動とかそういうのではなく、知恵と歯車の力だけでここまでもってったっていうのは、本当びっくりした」

き「知らずに見たら、ほぼほぼ手品っていう」

古「そうですね。そのくらいの素晴らしさですね(笑)じゃあ、きだてさん的に他に気になったものは?」

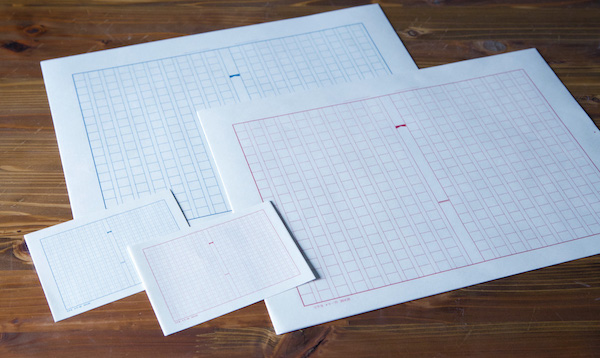

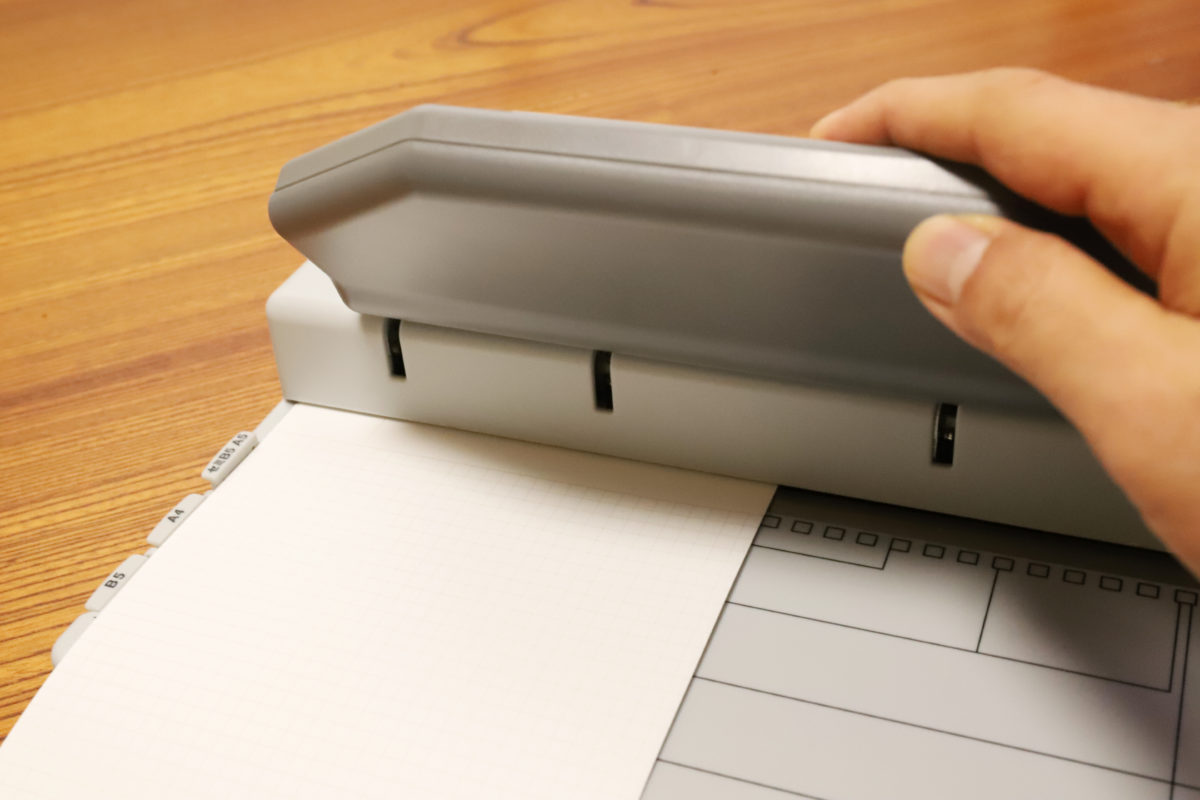

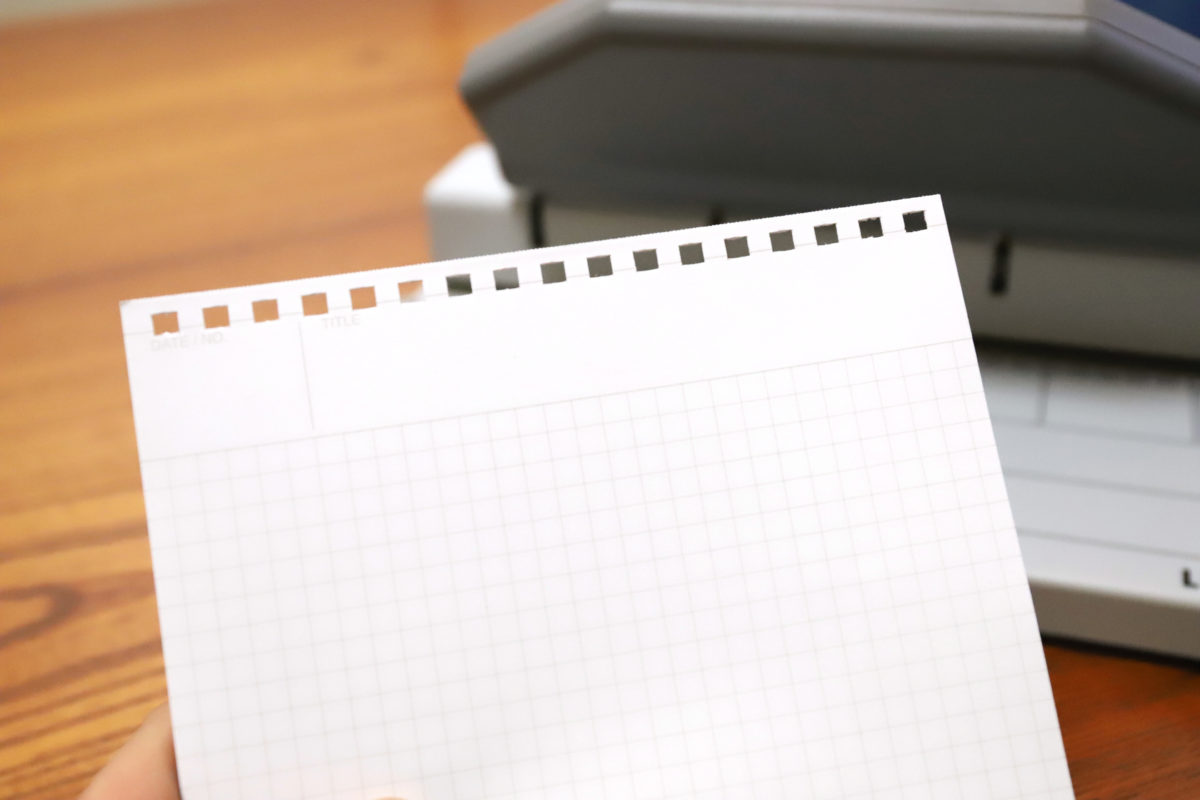

き「機能部門としては『エクスシザーズ』一択という話だったんですけども、実は意外と僅差というのもあって……こちらプラスさんの『ハンブンコ』っていう断裁機なんですけどもね」

古「これも説明をちゃんとされた方がいいタイプのものですよね」

き「そうなんですよね。これがですね、いわゆる断裁機。紙を切るための道具なんですけども、紙を真っ二つにする。半分にということだけに特化したというものなんですね。開いてみますね。こんな感じで、ダブルゲージといわれるものが開閉するんですけども。紙をここにおいて、ダブルゲージでスーッと挟んでいくと、ちょうど紙のセンターがカッター部分に来るという、なんでズバットおろしてやると、なんにも測んなくても、紙が半分になる。A3の用紙だとA4になるし、こんな感じで切れるんで。一般の個人商店でそういうところでチラシ作るときにA4のチラシ巻くのにA4で印刷しちゃうっていうすごいもったいないことしてる人が結構いるんですよ。A3に2面付けして刷って切れば、コスト半分じゃんっていう。あたりまえのことが簡単にできちゃう」

古「学校なんかでもよくありますよね」

き「そうですね。プリントですよね。ああいうのも、とても便利っていう」

古「菅さんの方はいかがですか?気の部門他にきになる商品など」

菅「私も同じく『トガリターン』ですね」

古「菅さん的にはどの辺が良かったですか?」

菅「お客様の話になっちゃうんですけど……。鉛筆削りに削り止めがないっていうのを知らない。削った時に、止まらないものがあるというのを知らないかたが結構いらっしゃることがあって。また、止まるのを知らないと『止まったんだけど(怒)』みたいな感じになっちゃう方もいるんで、出てくるってなると強制的に出てきちゃうので、こんな便利なものはないなと。店員からすると」

古「トラブル回避にも役立つという」

菅「ちょっと出てくる動作が面白かったりしますしね。見てると」

古「子どもにとっては非常にわかりやすいですよね」

き「このあいだ大阪の方であった『文紙メッセ』という、一般の方が入れる大きな展示会があったんですけど。そこでソニックさんがブース出してて、もう子どもがなんというか、本当にちょっと退化して猿になったくらいで『ウキーーって!』って永遠と……列をなして『トガリターン』で削って『もどったぁぁあぁ!!』って。あれはとてもいいもん、見ましたね。子ども心つかみすぎ」

古「それはいい光景をみましたね。そうですね、デザイン部門・機能部門みてもなんだろうなぁ。年によっては、こっちがなんでデザイン部門? なんでこっちが機能部門? みたいなちょっと曖昧な年とかもあったりするんですけど、今年は割と明確に、そこがスパッと分かれてる気がしましたね」

き「そうですね。誰が見ても分かりやすい。ちゃんと分かれになっているなぁという気はしましたね」

古「では、こういった文具大賞の流れも踏まえて、今日やった文房具総選挙についても、それぞれコメントをもらおうと思ってるんですが。一応軽く部門ごとにいきましょうか。時間もねぇ。なかなかないんですけど。サクッと部門ごとに振り返って気になったアイテムを紹介するということをやっていきましょうか。ではまず筆記部門。きだてさん、気になったものは?」

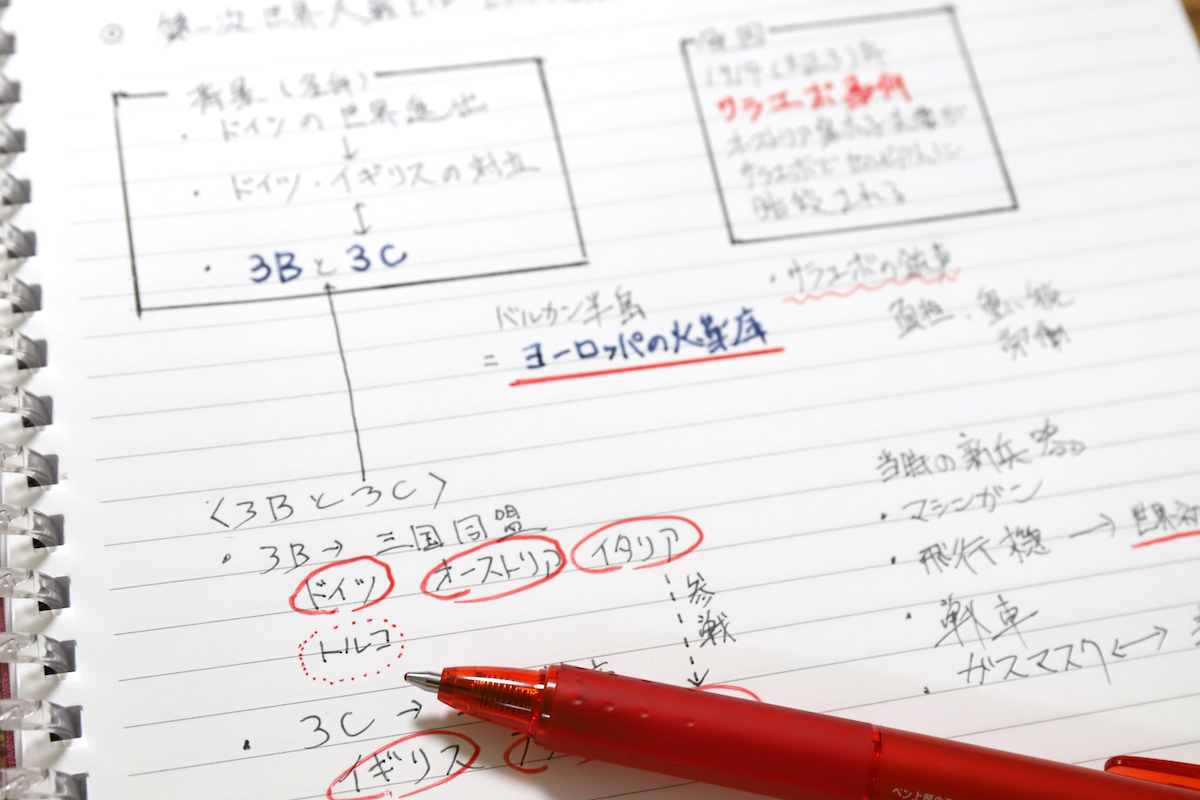

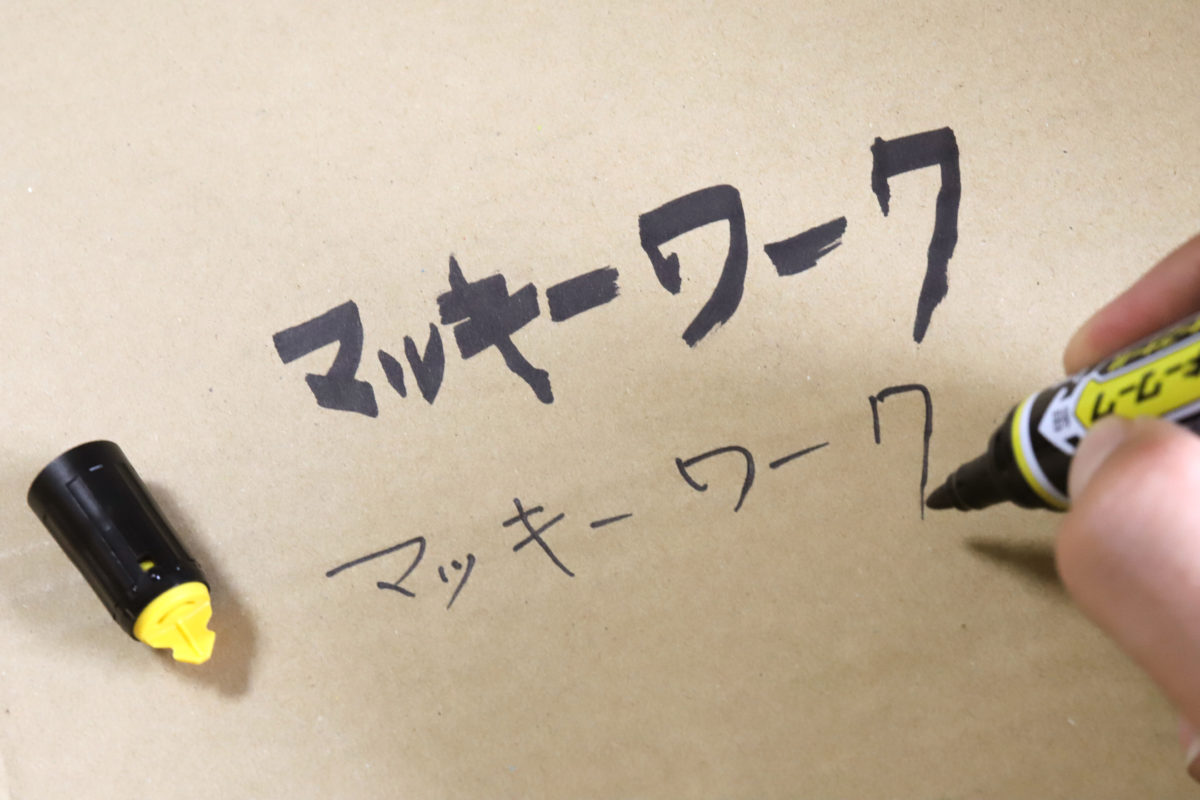

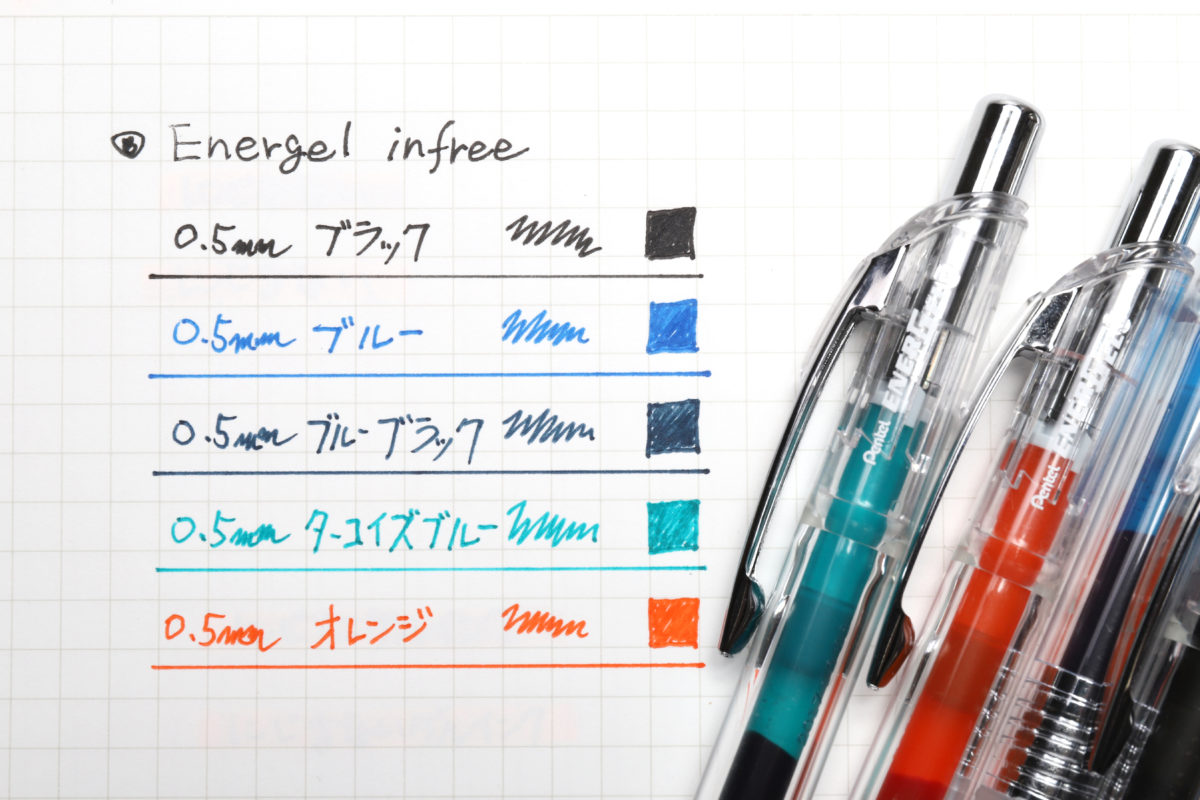

き「これに関していうと、最新という感じではないんですけども。『デルガード タイプER』とか。去年出たものなんですけども。まぁ、一応今年度扱いということで。タイプERは出た時が衝撃でしたよね」

古「どの辺がですか?」

き「『デルガード』っていうのは、要は芯が折れないシャープペンシルとしてゼブラが出しているシリーズなんですけども。この『タイプER』というのは、後ろに消しゴムがついているんですけども。そのキャップで蓋がされていないんですね。逆さにすると消しゴムがスルスルと出てきて止まる。んで、消し終わって戻すと消しゴムがまたスルスルと戻って引っ込むという。これまた手品みたいな。その辺がとても凄い。ギミックの一点突破で、僕大好きなやつですね」

古「他になにかありますか?」

き「あとはあれですね『オレンズネロ』。この辺は、いまだにまだ入手してない人がいるというぐらいに。激売れですね。こないだ丸善池袋店がオープンしましてオープン初日の夕方に行ったんですけども、もう数少ないという。いきなり売れてる。翌日もうなかったという話もあると」

古「Nintendo Switchみたいですね」

き「そのノリですね」

古「僕もあの、お店に買いに行ったら店頭に出してなくて、お店の人に聞いたら『ありますよ』って言って下からだしてくれる…。」

き「あーー。禁酒法時代のやつですね」

古「下から出してくれるというのはいいものですね。」

き「いいものですねぇ。菅さんはどうですか?」

菅「私、『デルガード』は非常に大好きですね。やっぱり、あのキャップがなくなった状態のシャープペンが凄く嫌いなんですね」

古「後ろの消しゴムのキャップのところですね。」

菅「あそこがなくなっているものを持っている自分が嫌。みたいなところがあって。持っていると、消しゴムのところがペンケース中の内側でこすれて消しゴムがちょっと汚れて『ああーーもうーー!!(怒)』っていう状態みたいになっちゃう」

き「あるある」

菅「キャップだけを買うのか、それとも消しゴムを変えるのか。それともこの部分だけで店員さんに声をかけるのもなぁ……。みたいな、小さいんですがめちゃめちゃ悩むパーツなんですよ、私としては。なのでまず、キャップがないのは素晴らしい」

古「最初から心配する必要がない」

菅「ないから心配する必要がない。キャップを取るっていうのが、まためんどくさいんですよね。キャップとって消したものが、次見たときはなくなってません? このキャップ。なんであんなにステルス性が高いというか……どっかいっちゃうんでしょうね?」

古「プレスマン現象ですね」

菅「『あ! なくなってる』みたいな、ちっちゃくなった消しゴムみたいな。買うと出てくるやつですよね」

古「ほかには何かシャープペン・筆記具系で気になったものは? 確かに、きだてさんがおっしゃったように、既存のモデルに対してブラッシュアップされたとかリニューアルされたとか、そういうタイプが今年は多かったですね」

き「そうですね。『デルガードタイプRE』……で。『オレンズネロ』はオレンズシリーズ。あとは『オレーヌプラス』、プラチナの。これは折れないシャープペンシルの元祖といわれているオレーヌシリーズの最新版ですね。この辺見ると、確かに多いなぁという感じですよね」

古「いかにここ数年筆記具というのは、成熟を重ねてきたというのが特徴としては触れられるのかなという気がしましたね」

き「古川さんは何が気になりました?」

古「僕はね、実はアンケート用紙に記載漏れらしいんですけども、コクヨの『鉛筆シャープ』という製品が、現場には並んでました。もし、使って気に入った人は自分で欄を勝手に作って『コクヨ 鉛筆シャープ〇』と記入していただきたいんですけど。あれが好きなんですよ。で、何が良いかあんまりまだ、僕言えないんですね。言葉にして。無性にいい。あれは無性にいい。すいません」

き「『鉛筆シャープ』もブラッシュアップ版ですよね」

古「ブラッシュアップ版ですよね。確実に何か変わっていくし、この良さは僕まだちょっとまだ言葉にできないなぁ」

き「え? それは『鉛筆シャープ』全体が気に入っているという話?」

古「いや、そこまで『鉛筆シャープ』に対して思い入れはなかった方ですけど。今回はバラトーンというか、重量バランスというかこれ、別のレベルのあがったのかもという感じで感動しましたね。みなさんよろしければ触ってみてください」

き「ちゃんと並んではいますんで」

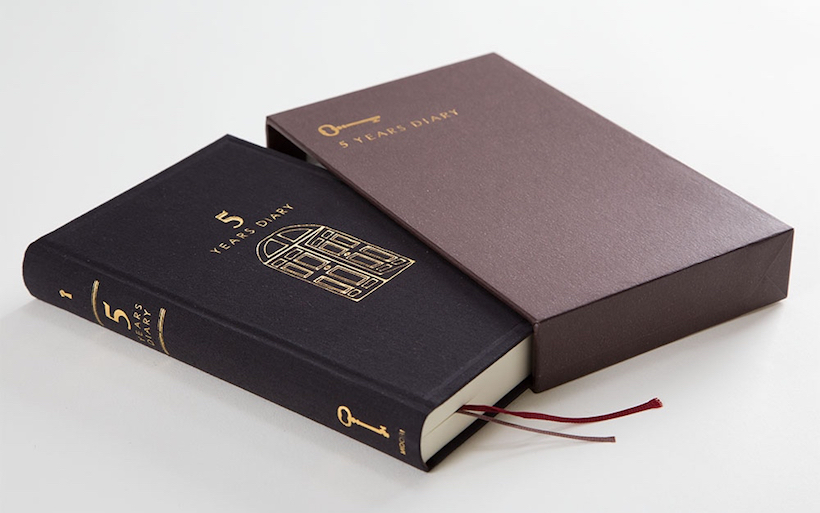

古「というこで、筆記部門は次に移りまして。記録部門ですね。じゃぁ、これはきだてさん、菅さんどちらから行きます?」

き「じゃあ、菅さん」

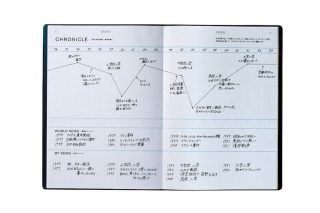

菅「私は、記録部門はカール事務機さんのカレンダー手帳なんじゃないと思ってますけど……」

会場笑

古「なんでですかー?」

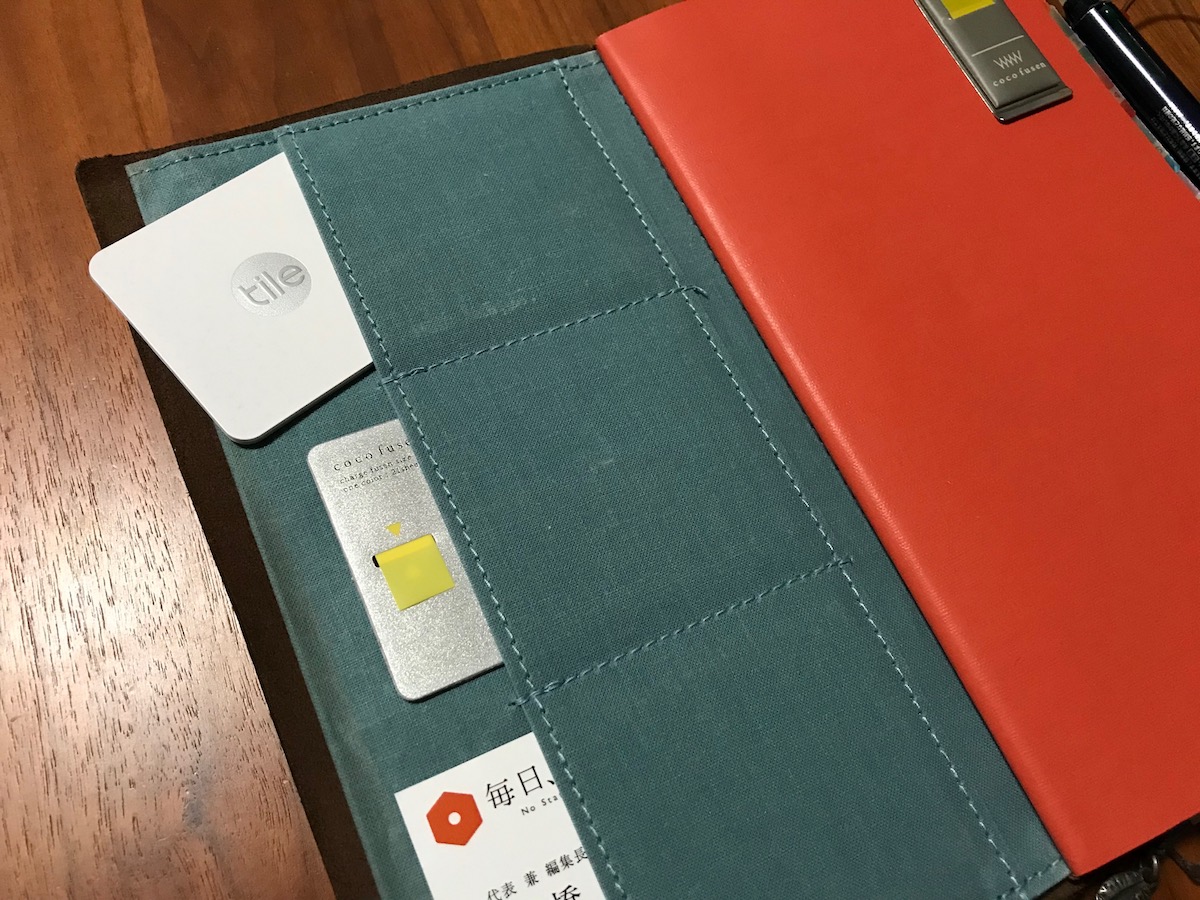

菅「これですね、素晴らしい商品でしてね。もともと実はカール事務機さんがお年賀で配ってたものが原型になってまして。あまりにも評判がいいので、製品化できるんじゃないかということで製品化した商品なんですね。わかっている方は笑っていらっしゃいますけど、今回コラボで監修をしておりますので推しているという…“ひいき”になります」

き「菅未里プロデュース!」

菅「機能はもともとカール事務機さんの機能がありまして、そこに女性向けといいますか、華やかなものを」

き「要は卓上カレンダーとしても使えて、ノートとしても使える」

菅「そうなんです。卓上カレンダーにもなる手帳というのが、記録部門というところに学研さんのものとリヒトさんのもの置いてあったかと思うんですけども、その流れと同じですね。だから、卓上カレンダーとして普段立てておいて、外に持ち運ぶときにはバンドをしてノートとして持ち運びますよ。でも外からみると卓上カレンダーとしては見えない風貌でおしゃれですよーっていうものなんですよね」

き「これ、あれですよね。カールさんが外張りの布をわざわざイタリアでしたっけ?」

菅「違います(笑) あれはリバティ社のもので、いろんな種類があった中から選びました。選んで、リングの色を調合したりとか「この表紙には、この色なんです!」とか言いながらやりました」

き「リバティ社のファブリックを選んで」

菅「そうです。たくさんあるなかから選んで、それに合うリングとバンドと……っていうのを選んで」

き「なんか噂では鬼のように監修が厳しかったという。リングの色超こだわったっていう話を聞きました(笑)」

菅「なんかもともとあったリングの色が黄色が微妙で、くすんでたんで『この色じゃないでしょ!』っていうので、ちょっと明るくしてもらったりというのはありました。あとは男性用で、革っぽいレザーっぽい表紙の・それは、リバティじゃないんですけど。それもいろいろあんたんですよ。シワが強いとか。私の独断と偏見によって、もし男性上司が持っていたらどうだろう? 一番かっこいいと思えるシワっぽいのはどれだというので選びました」

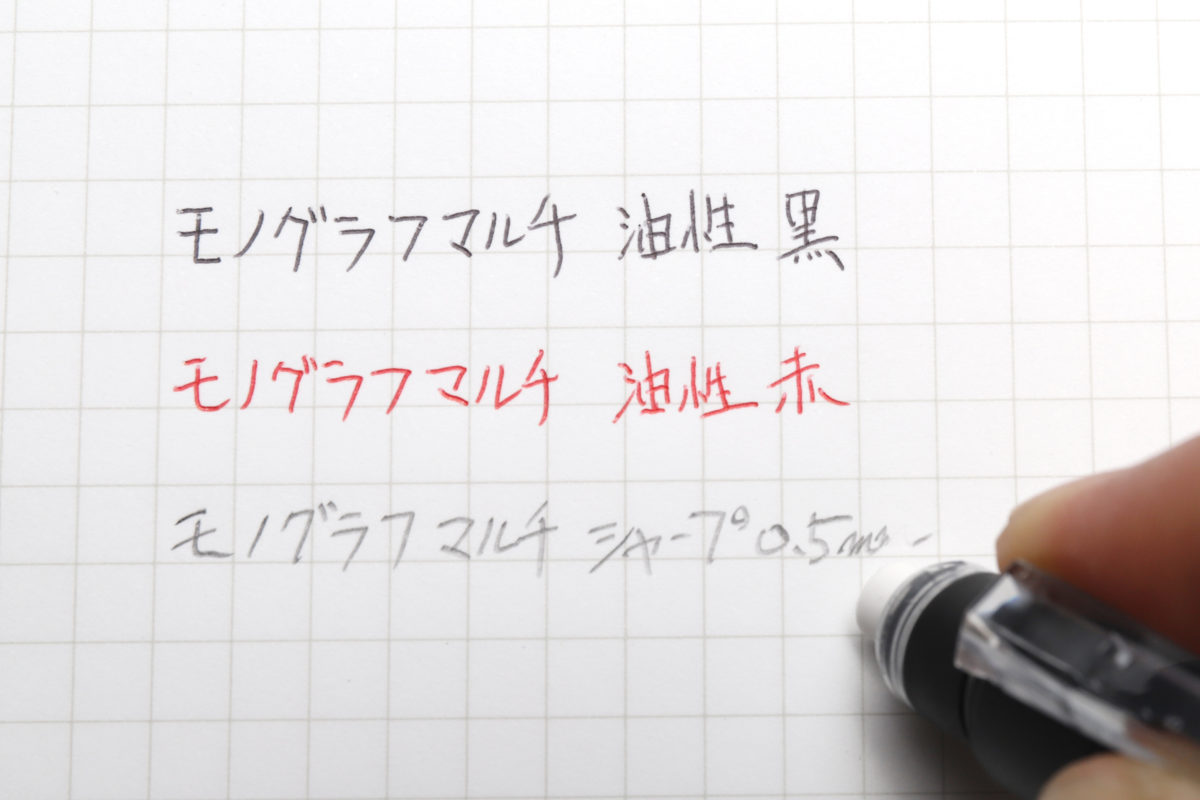

古「それは厳しいジャッジを潜り抜けたということですかね。じゃぁ、きだてさんは記録部門というところで気になるところは?」

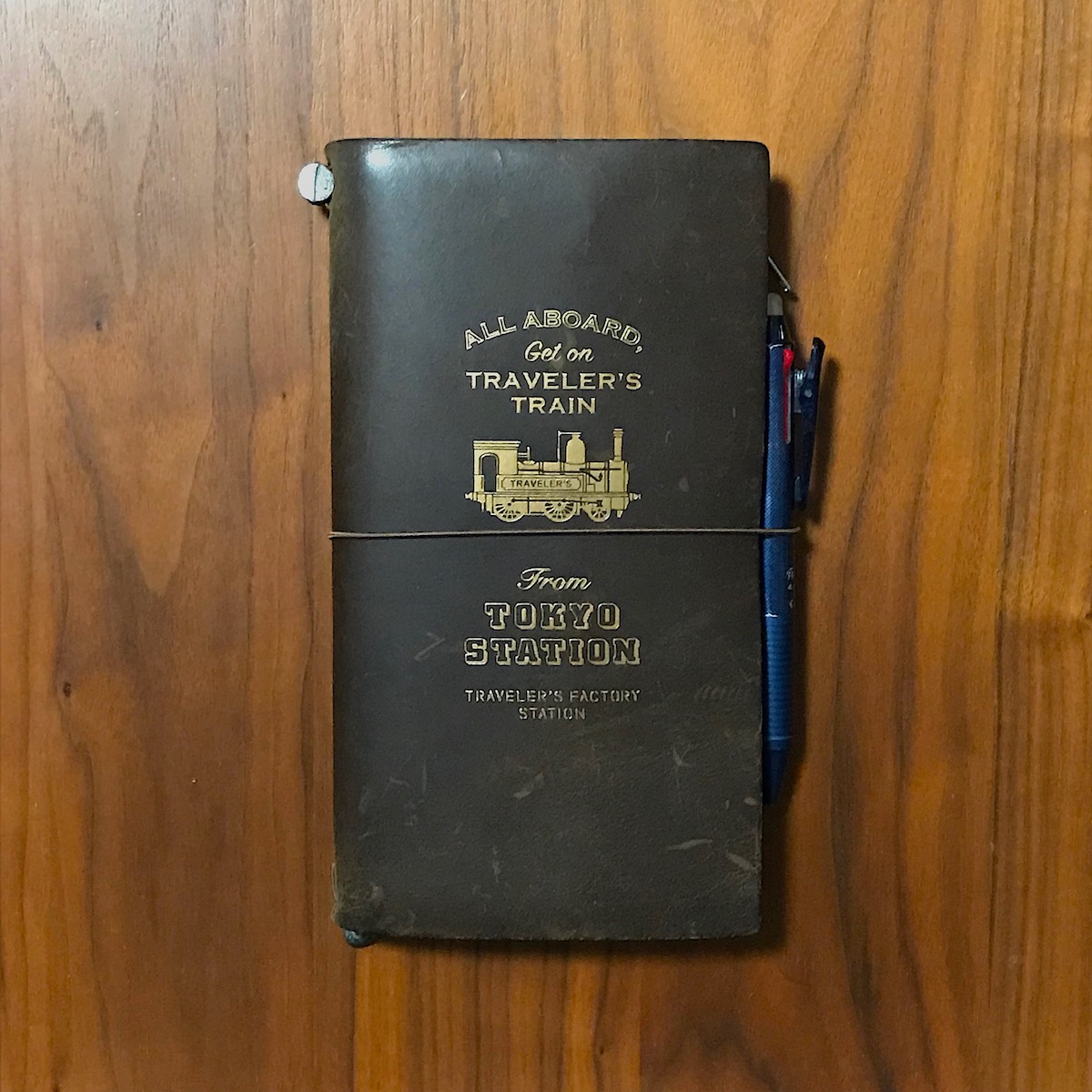

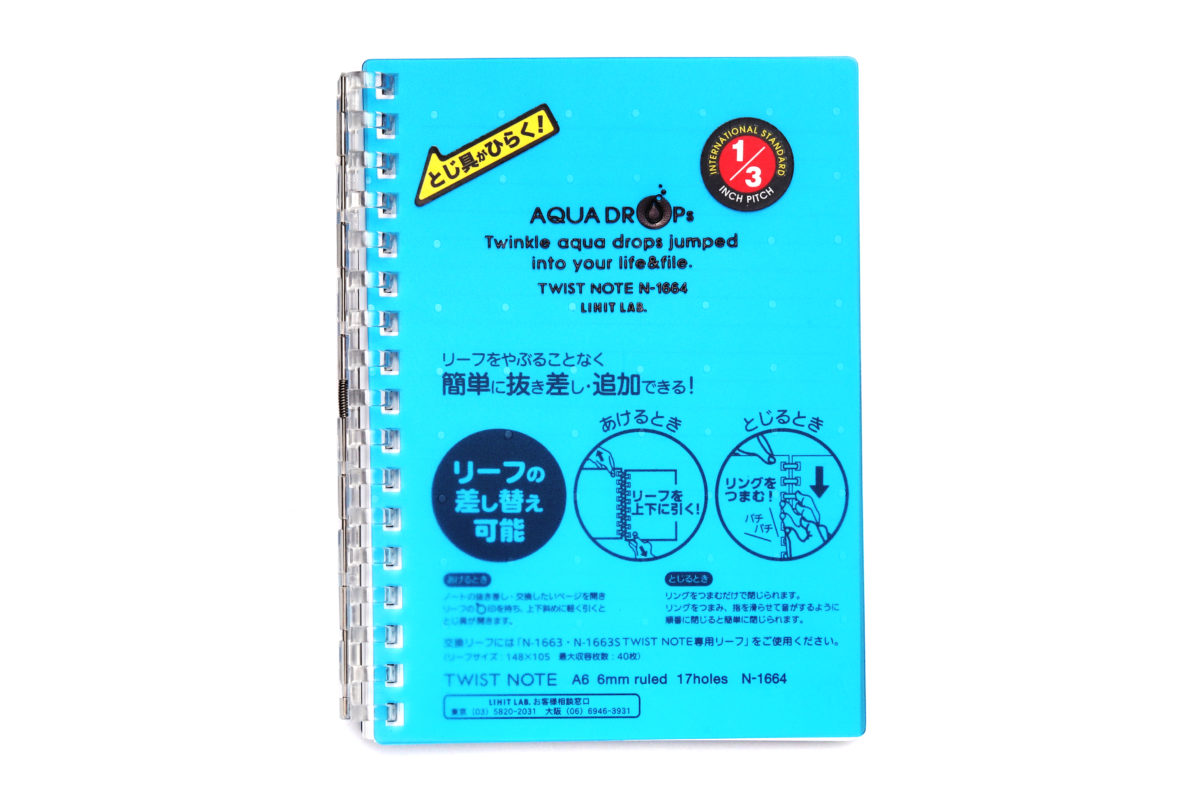

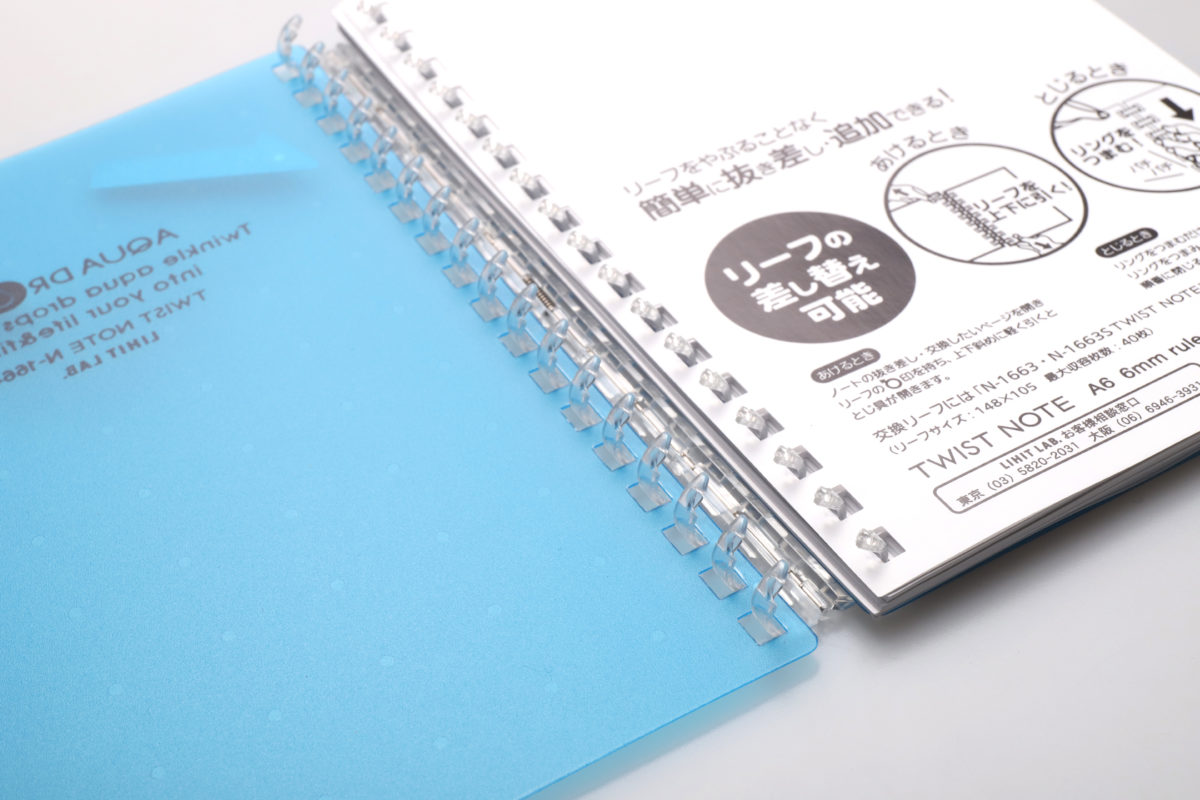

き「記録部門でですね、今、菅さんがカールのカレンダー手帳というのを推したんですけど、カールさんもすごい面白いんですけど、同時期に同じようなものがでてしまった。リヒトさんの卓上カレンダーにもなるダイアリーこちらの方がですね。コンセプトは一緒なんです。卓上カレンダーとしても使えて手帳・ノートとしても使えるということなんですけど、なんで僕がリヒトさんを良いかというと、リヒトの『ツイストリング』。あのシステムを使っているんですよね。なので『ツイストリング』のリフィルがそのまま挟める。ので、今まで『ツイストリング』のシステムを使っていた人はそのまんま使えるっていう。そんな感じで非常に便利になっております。」

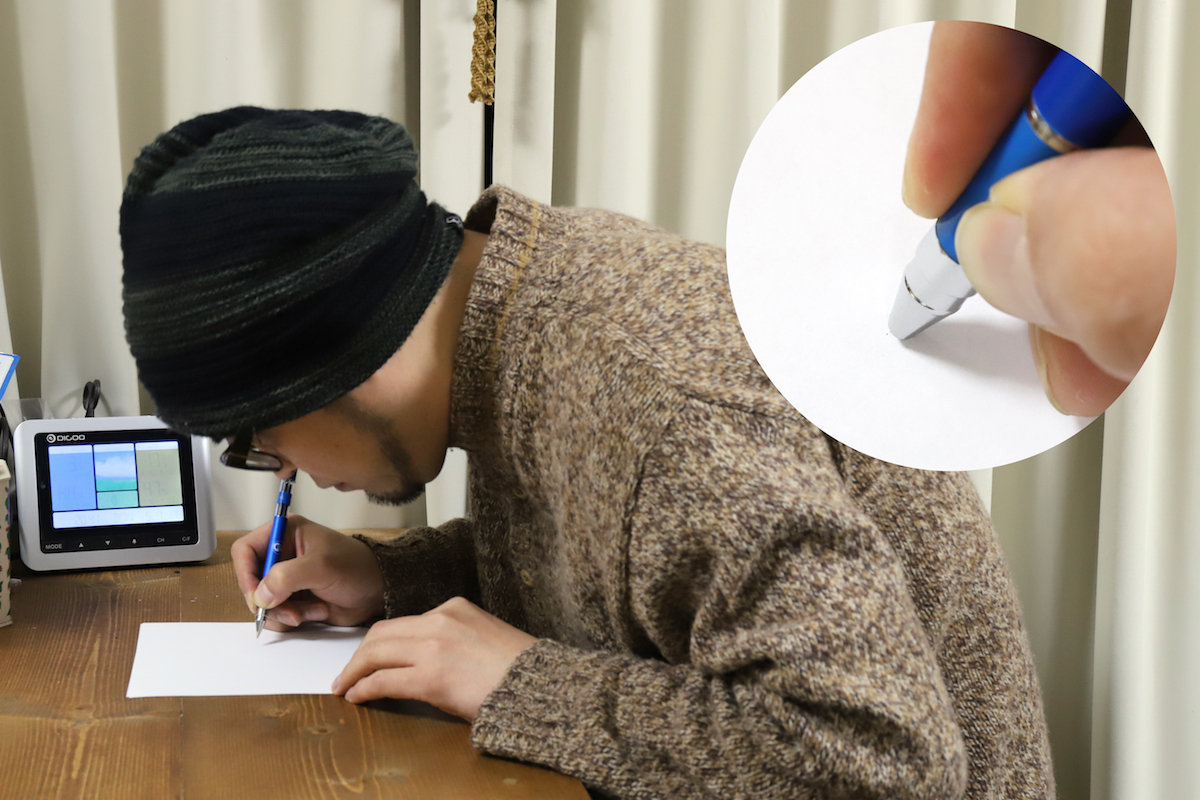

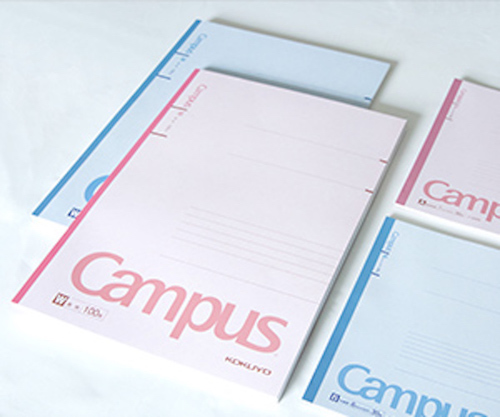

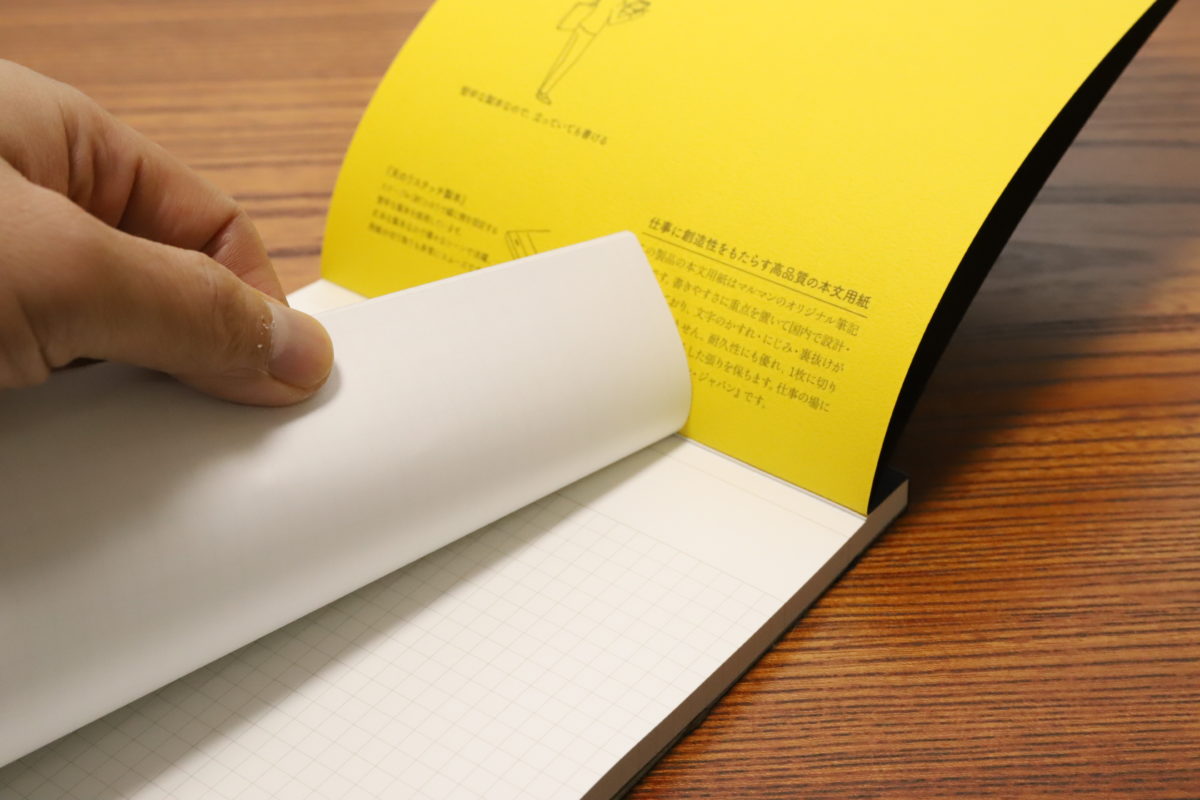

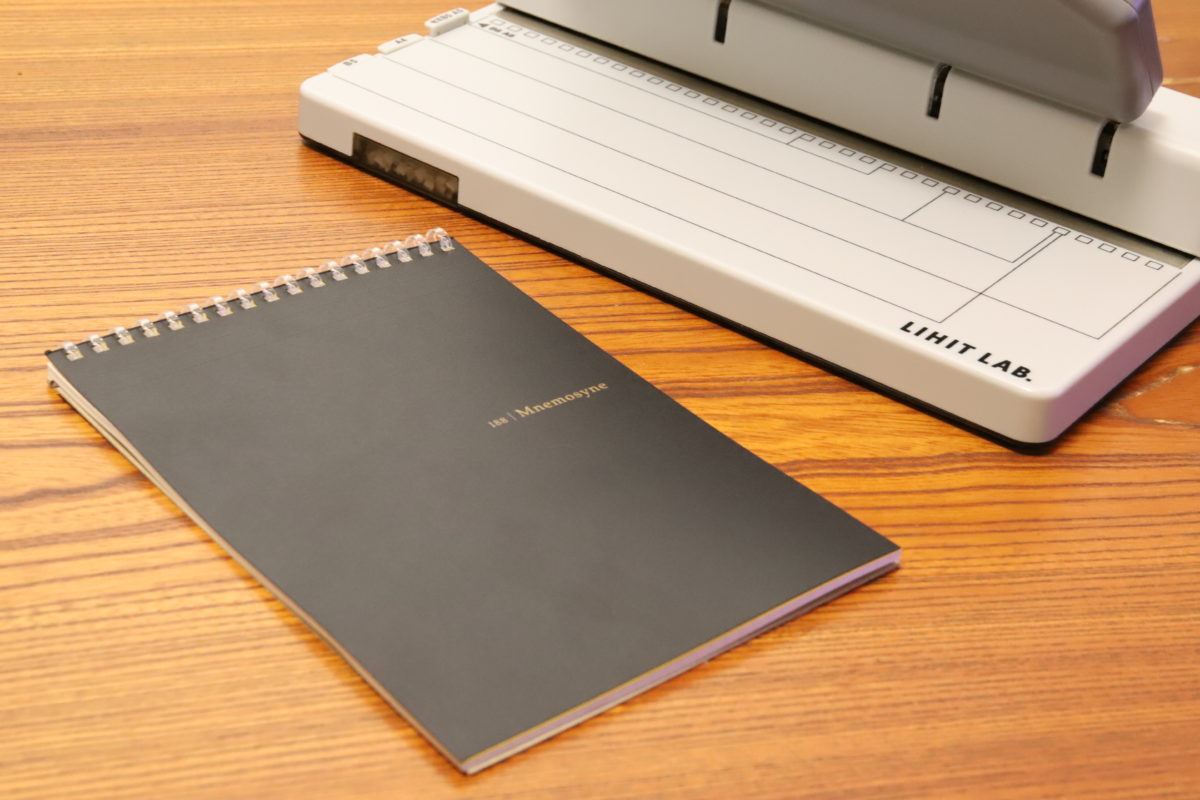

古「あと5分です。巻きで。僕が良いと思ったのはコクヨさんの『ソフトリングノート』のビジネスモデルです」

き「大人ソフトリングですね」

古「“ニーモシネ殺し”と私が今心の中でなづけましたが。あれはやばいですね」

き「やばいですね。」

古「要は、リングがやわからいんで下に密着するじゃないですか。そうするともう、完全に押し付けているのでグラつきがないという。唯一ニーモシネでちょっと嫌だなというグラつき部分が無くなるんで“ニーモシネ殺し”がついに来たぞと!……恐れをなしました」

菅「1個言いたいんですけど、さっきのリヒトさんの卓上カレンダーにもなるダイアリーのいいところが1個あって私がすっごいいいなと思って。同じコンセプトなんで微妙っちゃ微妙なんですけど、でもすごく良くて、何がいいかというとカレンダーじゃない方。リングが……ソフトリングノートで代用して話をしますけど、こうカレンダーがこっち側にありますよね。カレンダーの裏になる方のフォーマットが良いんですよ」

古「というと?」

菅「というと、この状態で使うのか、それともカレンダーにしたときこうなるのか。上下どっちになるの?というところがあって……」

古「現物きました」

菅「これは、凄いんですよ。こっち側でもこっち側でもいいように、数字が上下両方に。こういう状態で書いてもいいし、こういう状態で書く人のためにもなるし……と上下に両方入ってて、これは似たコンセプトで作ってたのにやられたーとなりました。ここは言いたかった!……以上です」

古「ありがとうございました。駆け足で恐縮なんですが、記録部門の次は収納部門」

き「本当はね。ここをね。たっぷりやりたかった。ここだけで30分できた!」

古「最大激戦区と言われている収納部門」

き「今回収納激アツ。ということでさっきも古川さんと言ってたんですけども、今回ね。各部門5つ〇をつけるということになっていたんですけど、僕ね。このまま丸を付けるとね9つくらい〇がついちゃう。9つどころじゃないなぁという。非常に熱い部門だったんですけども」

古「中でも1つ選ぶとしたら?」

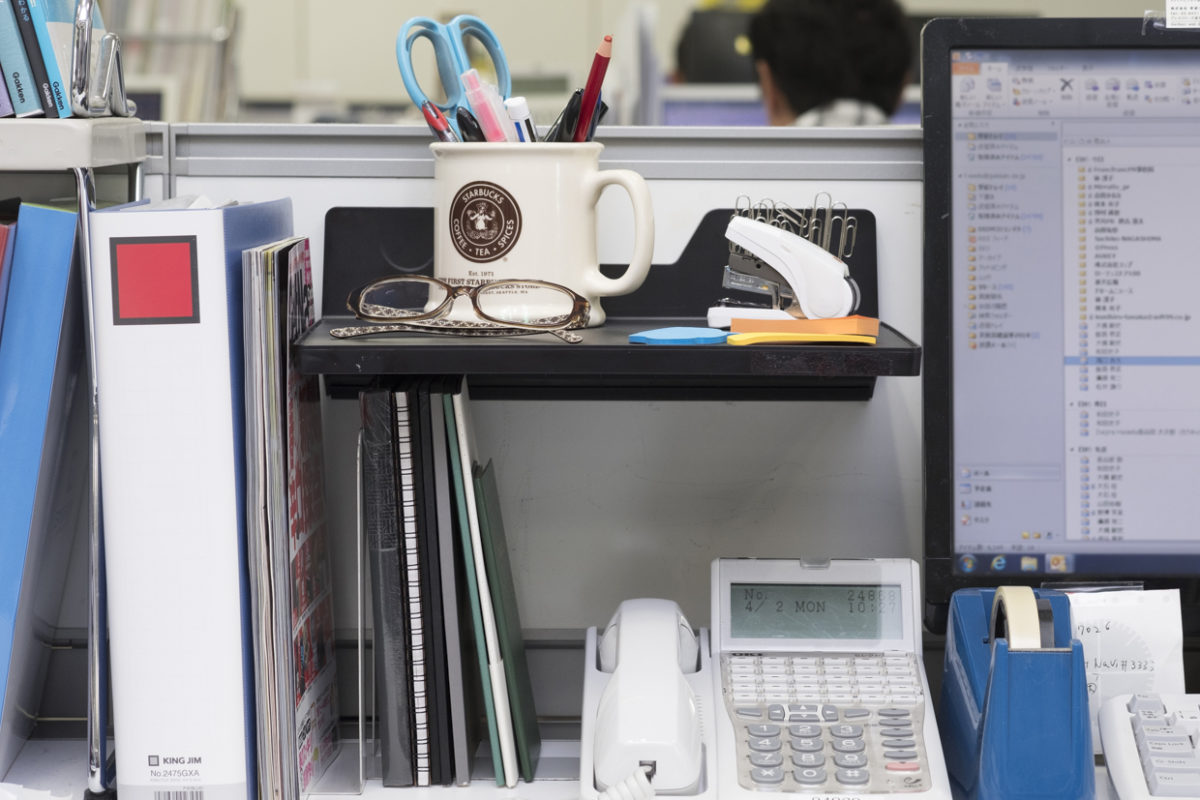

き「特殊な用途なんですけど、『マグネットポケット2.5㎏』というアスクルオリジナル。アスクルの通販カタログ重いんですよ。重いんだけど、このマグネットポケット裏全面がマグネットになっているんで、激重たいマグネットポケットが、こうやってついちゃうっていう」

会場「おおーーー」

き「それこそ、会社の鉄のパーテーションとかに貼っておくと、通販カタログは置いておけるわけですよ。あれ邪魔なんですよね。机の上に置いておくとあれ、コシがないんでへにゃ~~ってなってくるし、引き出し入れておいても邪魔だし。もうこれ、外に逃がすのが一番いいということで、逃がすものをわざわざちゃんとアスクルがつくったという。オリジナルで作ったというこのこの辺ねちゃんと“始末”してる。アスクルが」

古「責任をとったという。いい仕事をしたという」

き「僕ね。これを既に4冊買って会社で使っております。とってもいい。コピー用紙だと250枚くらいはいるんです。ほぼ束で入るんです」

古「すごいですねー。菅さんはじゃぁ収納部門はどうですか?」

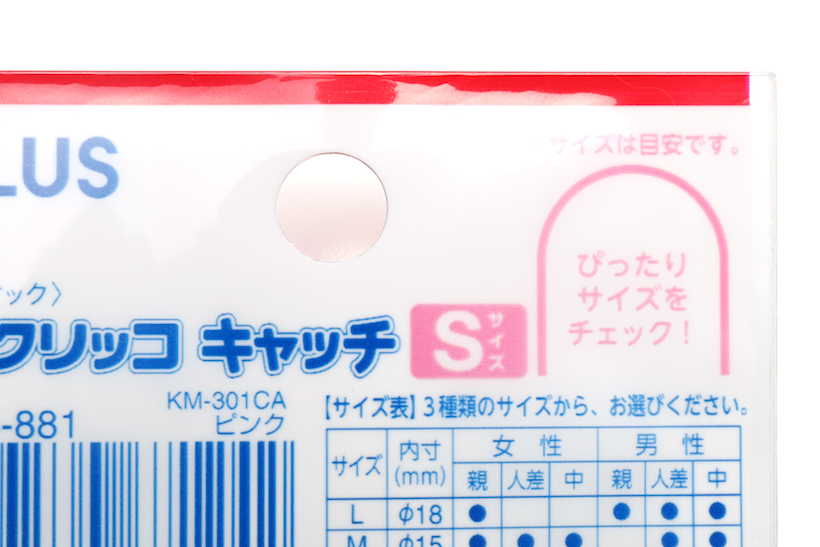

菅「私は名前忘れちゃった。コクヨさんのネオクリッツビックみたいなやつ(笑)」

古「ネオクリッツビックみたいな説明が一番わかりやすいです」

菅「“大きい『ネオクリッツ』”でいいじゃんっていう。持っているときにそれらしく、ファイルを持っているぞっていう感じがないところと。ネオクリッツで培った……」

き「スタンド力!」

菅「スタンド力! 小物を入れる収納のポケットもあったりして、立てるペンケース本体で小物をどうするんだ? みたいになったときの、ネオクリッツにもあるじゃないですか」

き「消しゴムポケットがあったりとか」

菅「そう! そういうところが全部反映されていて、この状態が可愛くて、次は展示会においてあるコクヨ博とかに置いてあるソファーとかを売るかなという……」

き「あーの。ネオクリッツ型のソファーっていうのがね。コクヨの展示会の名物になっておりまして…。玉座感ありますよね」

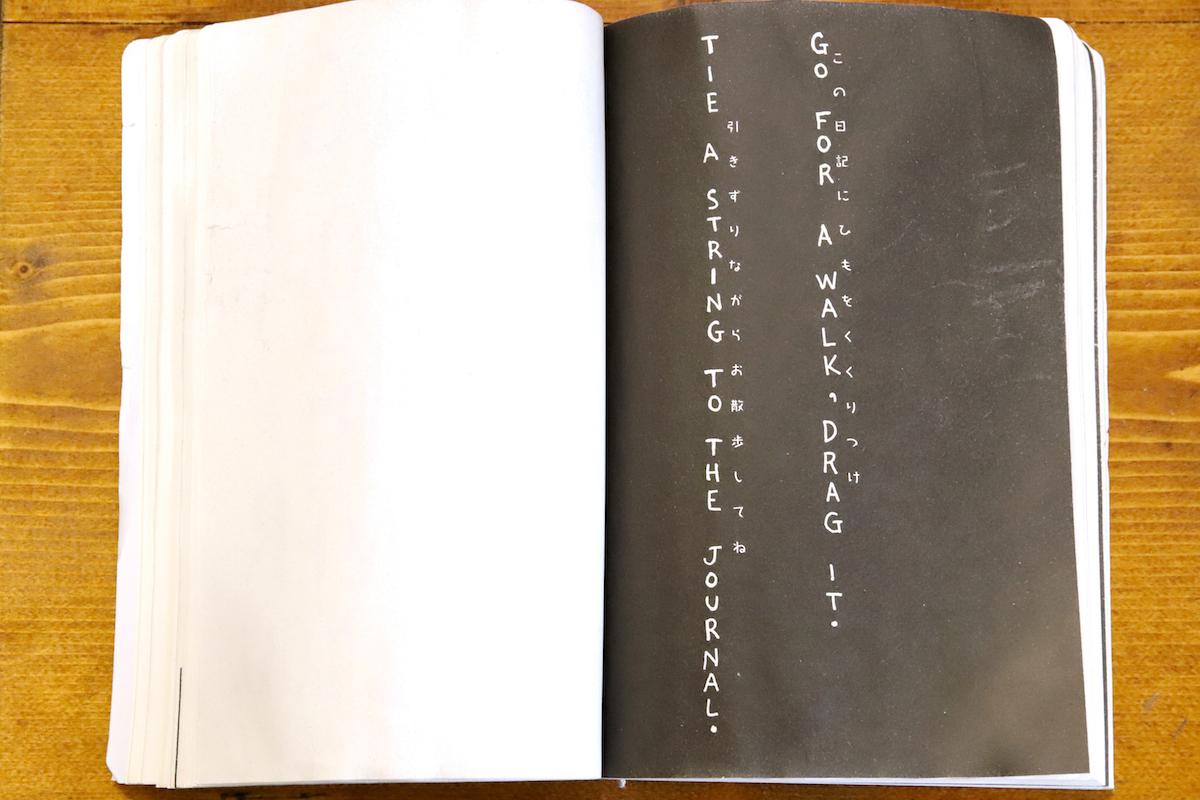

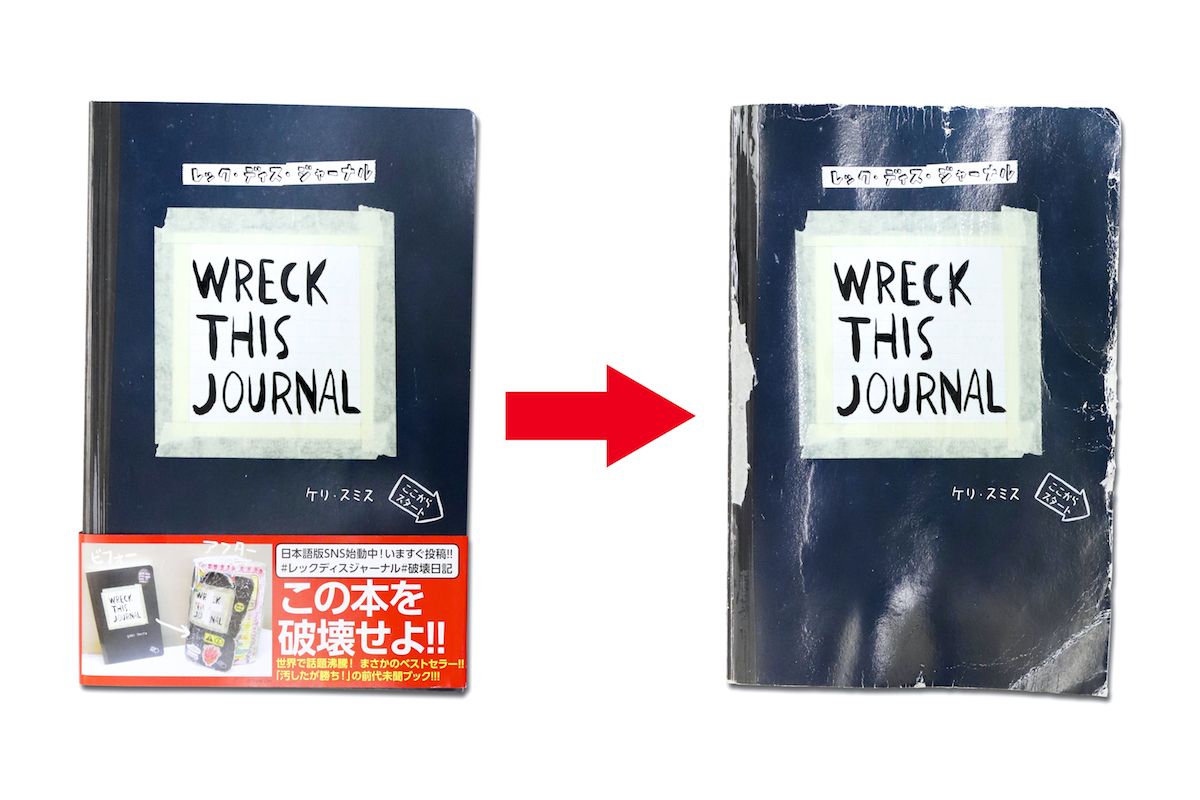

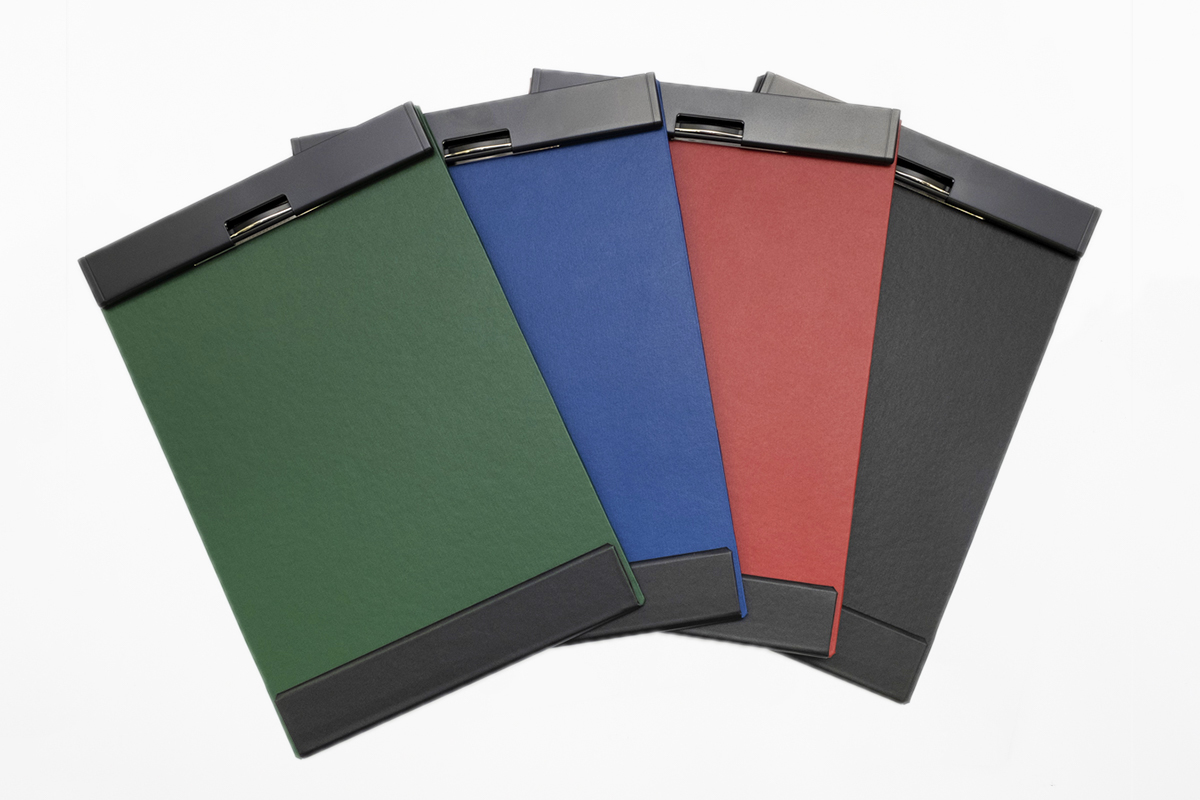

古「玉座って感じがありますね(笑)僕が一言個人的に言うと、リヒトラブのクリップファイルっていうやつがあって。リヒトラブさんは“閉じる”というのが独自に進化していましてね。意外と見たことがないクリップのスタイルというのを常に進化し続けて…細かい説明は省きますけど。終わった後も触れるので、独自すぎるシステムというのを自分で触っていただきたいと思います。“リヒトは閉じるが面白い”これだけを覚えて帰ってください」

き「キーワードです」

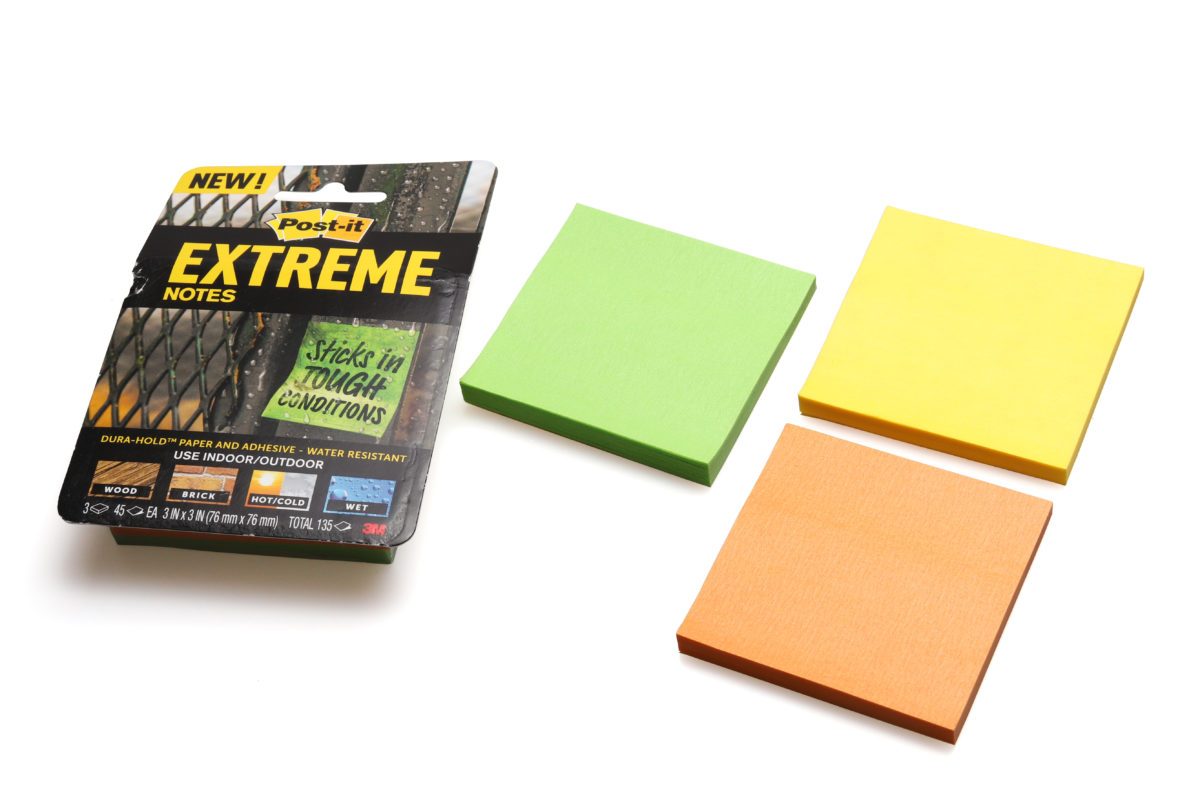

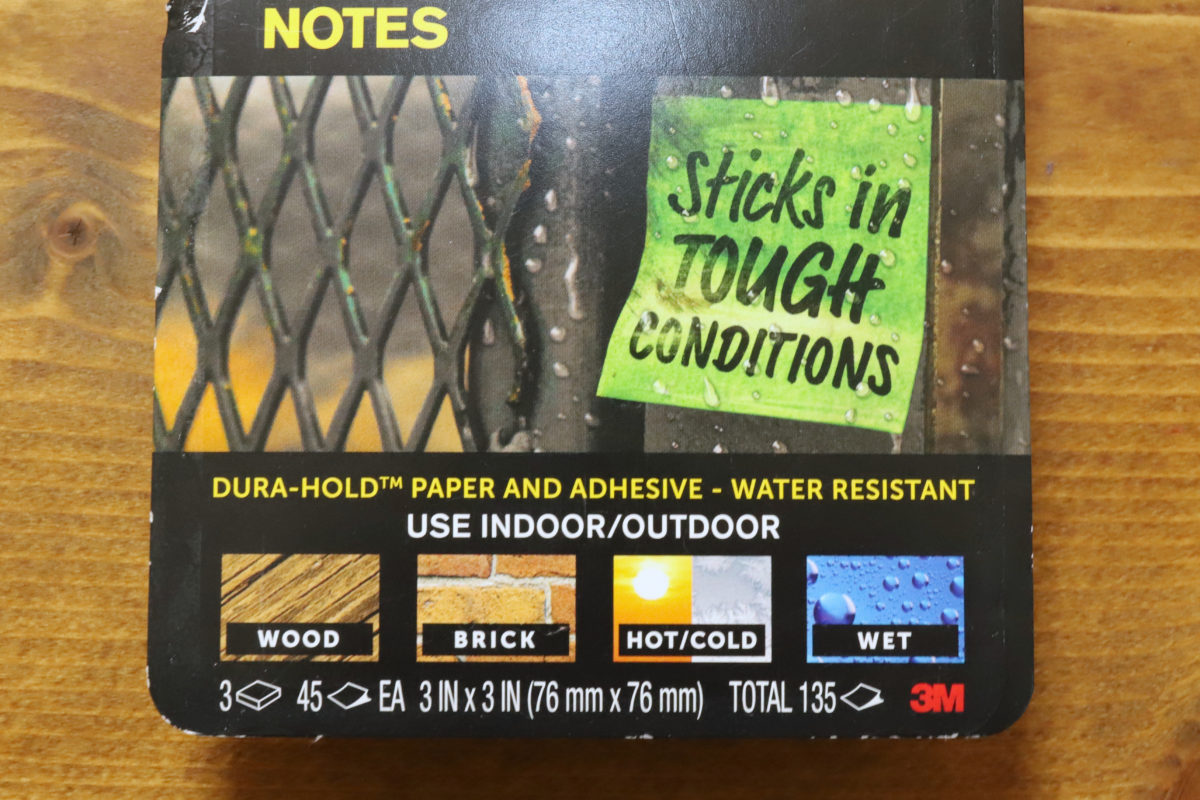

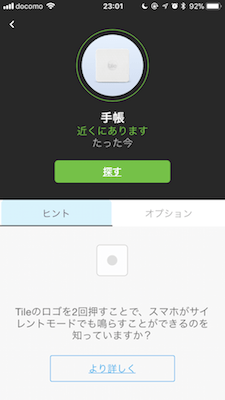

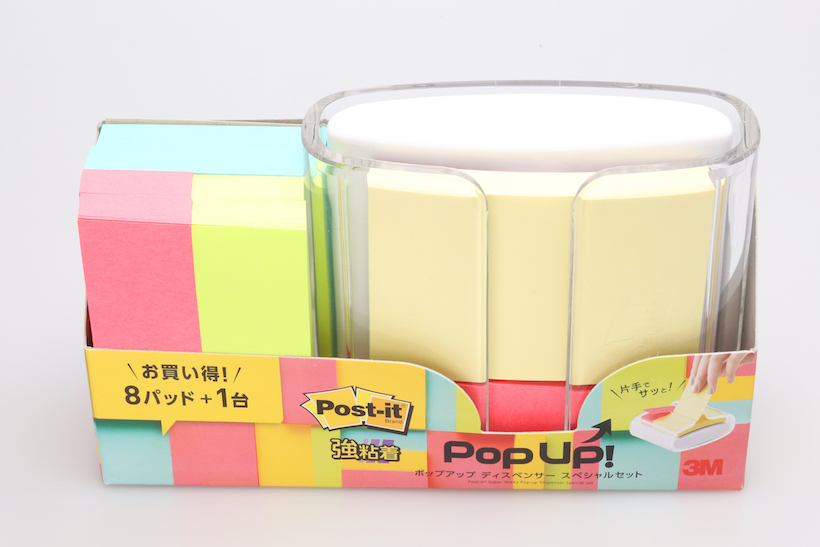

古「あとは、貼り付け部門にいきましょうか。きだてさん貼り付け部門はいかがですか?」

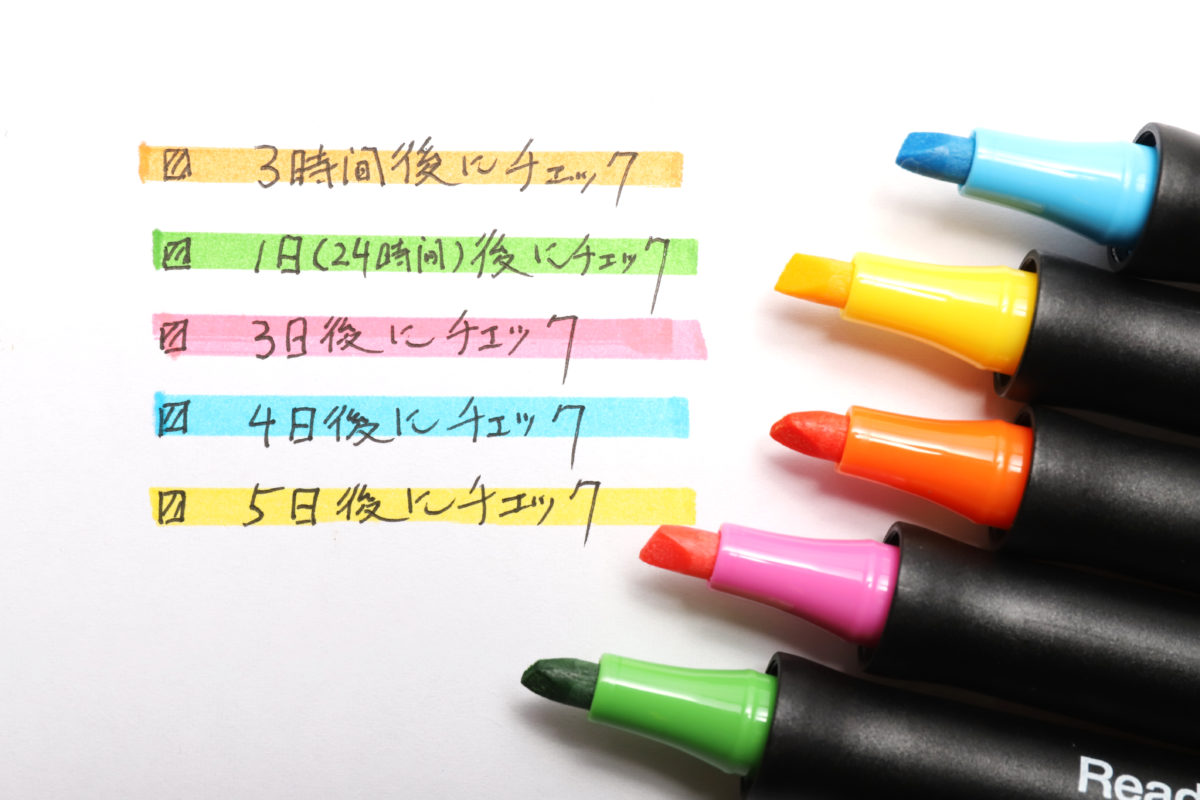

き「はいはい。えーっとですね。僕好きな、ミドリの『チラット INDEX(インデックス)』という本当に幅2.5㎜しかないという超絶チラ見せインデックス。手帳に貼る。いわゆるインデックスって自分で書き込みするものが普通なんですけども、これはもう最初から数字とパターンが印刷されているだけという。自分でいつも使っている手帳なんだから、だいたいどこか分かんだろと。正確に『ここだ!』って開くためだけの目印としてのみ成立する」

古「目印として特化したという。」

き「そうそう。そういうインデックスですね。幅2.5㎜しかないんで、カバンの中でインデックスが刷れて剥がれちゃうという確率が低い。とても良いものでございます」

古「じゃぁ、菅さんは貼り付け部門いかがですか?」

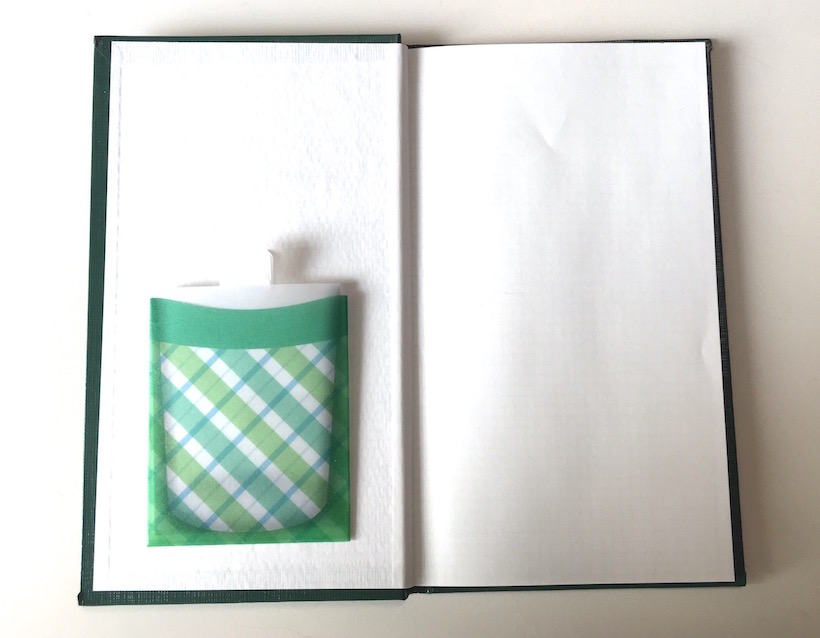

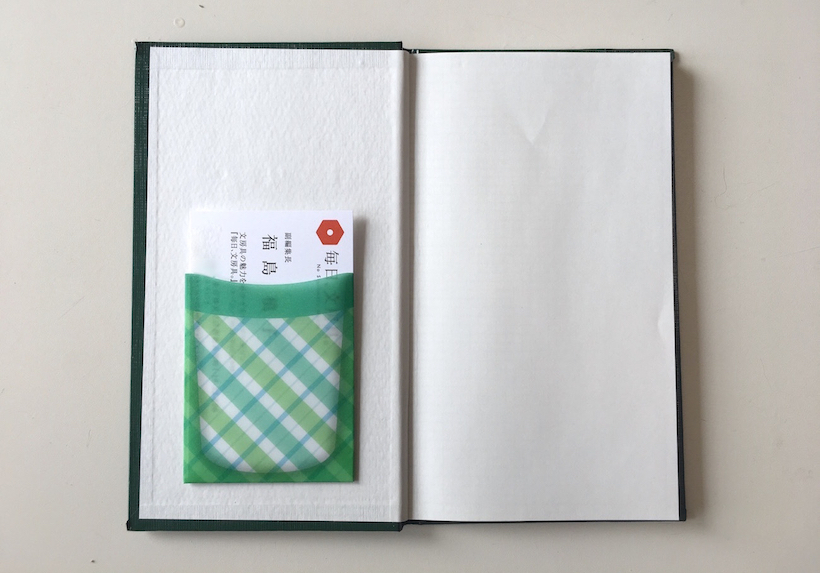

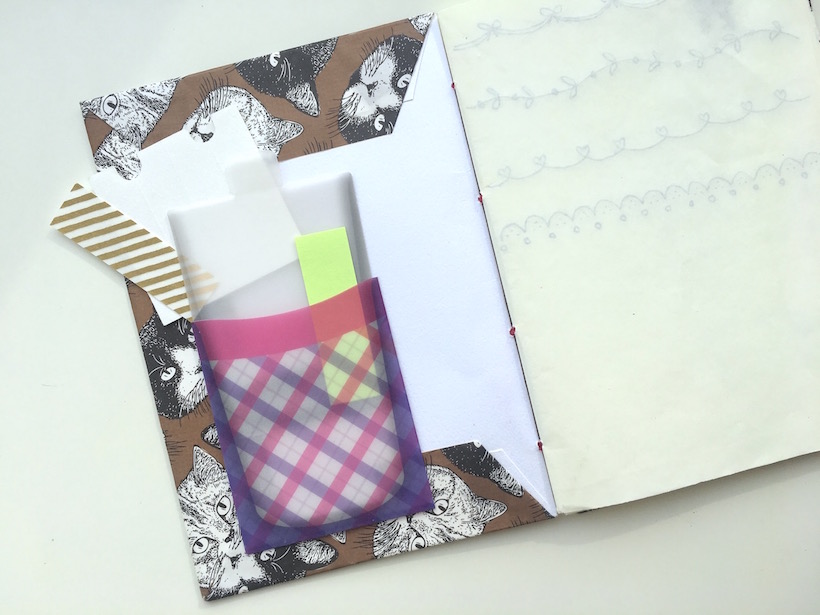

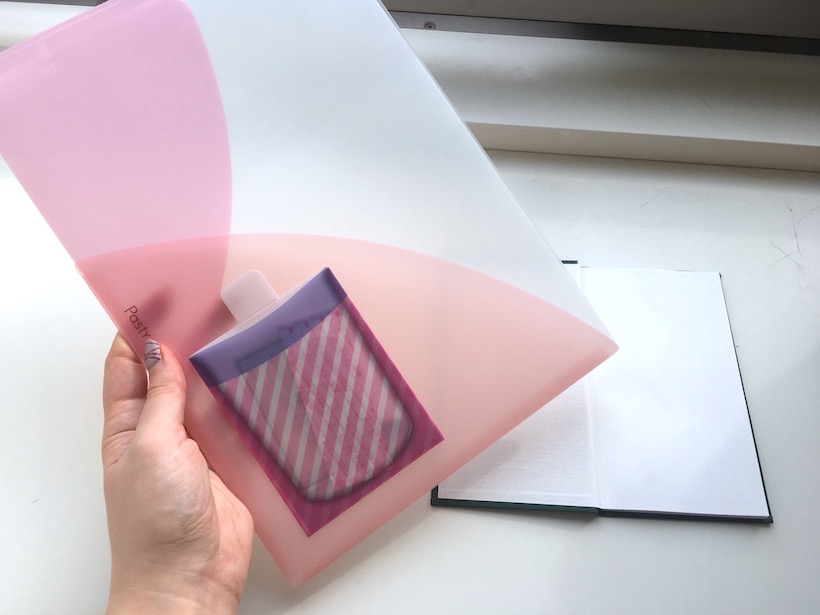

菅「私はやっぱり。カンミ堂の『タテトコ』ですね」

古「タテトコは今年の新製品ですね」

菅「そうですね。TODOじゃなくて方眼の方なんですけど、フィルムと紙が一体になっているんですが、フィルムの部分剥がすと…剥がしちゃいけないんですけどね。本当は。正方形なんですよ。ここを折り紙にして遊ぶっていう…。」

古「ははっ。へぇー」

き「使い方関係なかった!」

菅「折り紙にした後に、フィルムの方にもう1回くっつけるんですよ。そうすると飛行機とか折ってくっつけると飛行機がこうちょっと浮いているように……」

古・き「へぇぇぇーーー」

菅「それが楽しい。簡単にはがれるわけなんですよね。剥がれるのでフィルムの部分が、それはまぁ置いておいて、この状態にしてから飛行機折ったりとか、セーラー服折ったりとかして。ここにこういう風につけると、飛行機浮いてるとか、セーラー服が立ってるとか。結構剥がしたときに、この紙が正方形になることによってアレンジの幅が広がるので非常に好きですね」

き「想定外!」

古「ああそう! 一歩踏み込みましたね。なるほどねー」

き「折り紙としてのタテトコ!」

菅「折り紙として。この状態だと、こう置いておくと人にすぐ目につきますよね。でも中身が見えちゃう…というときは折り紙にして遊んじゃえというね」

古「なるほどねー。僕もね。貼り付け部門は実はカンミ堂の「クリップココフセン」の方なんですよね。見た瞬間に新しさと、使い方と…すべて伝わってくるという。僕、結構これね、これ数年に1個レベルの凄いやつだと思ってて。見た目も非常に美しいですし、何に使うかもハッキリわかる。それでいて快適そうだなというところまで伝わってくるという意味で、これは非常に完成度が高い。ココフセンは年に1本くらいしか新商品を出さない。練りに練って出してくるメーカーですけど、中でもこれは凄いのきたなという」

き「そうだね。一目で大体どう使うかというのが分かるんですよ。ココフセン。本当にそれはそう」

古「それに比べてタテトコの方は、ちょっとこちらが能動的に迎え入れないと。まさに今、菅さんがおっしゃったように「自分で遊びに行くぞ。」って気持ちがないと。なかなかさてこれどう使うかなっていう意味では、全然違うタイプの製品かなとは思いました。カンミ堂さん素晴らしい商品ばかりですかね。最後その他部門で…ごめんなさい。駆け足になって申し訳ないんですけど、きだてさん何かありますか?」

き「ここはね。文房具大賞でグランプリもとったエックスシザーズなんかも入ってるんですが、同じハサミでもコクヨのツーウェイハサミ。箱開け。僕これとても好きでございまして。要は段ボールの梱包をザクっと切り開くときにとても便利な「箱開けモード」というモードに変形するハサミなんですけども。僕も2日いっぺんぐらい僕か嫁さんの荷物がAmazonとか楽天とかから届くわけなんですが」

古「Amazonという悪い会社がありますよね」

き「はい。悪の結社ですね。あんなのはね。もう人の金吸い取るところなんでね」

古「人の弱いところにつけこんでね」

き「最近ね。ヨドバシ…とかあの辺までもね」

古「目も当てられませんよね」

き「要は本当に段ボールを切り開くアクションが多いんですよね、家の中で。なんで、今もう家の中で3本。玄関前と僕の部屋とリビングとっていう」

古「すごいですよね。ちょっと、これ置いてあるだけだとちょっと使い方がそこまで分からなかったという人もいると思うので簡単にきだてさんいいですか?」

き「はいはいはいはい。キャップが引っ張るだけで抜けるんですけども。ここにスライダースイッチが付いているんですね。このスライダースイッチをちょっと押し込みながら、ハンドルをクッと握ると、ここに切りかけのところに刃が、ちょーっとだけわずか1㎜だけのぞくんです。その刃がのぞいた状態を、段ボールの梱包テープとかに押し当てて、ビリビリビリって切りひらくと、綺麗に箱が開けられてるというね。カッターナイフとかでやっちゃうと、刃、出しすぎて中のものも切っちゃったりとかもするんですけども、刃1㎜だけしかでてないんでその危険性もない。非常に使いやすいものでございます」

古「あそこに置いてあるだけでだと、なかなかそこまで分からなかったという人もいるかもしれませんが。実はパッケージにもちゃんと使い方が書いてある。使いこなせるととても便利なものですね。じゃぁ、その他部門。菅さん気になったものは何かありますか?」

菅「はい。私はミドリさんの携帯マルチハサミですね。同じく、箱開け機能などもついているんですけども。もっと単純ですね。物がきてますね」

古「これも僕、凄い好きですね」

菅「私、これ大好きなんですよ。小さくてサイズ感もいいなっていうところなんですが、紐通しがついているんですよ。この紐通しのところに、ここの部分に紐をつけて冷蔵庫にマグネットのフックをぴょんとかけておけば、何か段ボールの荷物がきたときにすぐにそっから出せる。そもそもハサミがどっかいっちゃうんですよ」

古「はいはいはいはいはい」

菅「使うとこって定位置を引き出しの中に入れてるはずなのに、誰かが使うと引き出しに戻さずその辺にというパターンが多いので、引き出しまでに戻らずに冷蔵庫って決めておけばそこにおいているよと。で、紐通しなくたってここに紐とおせばいいじゃん!って話になるんですけど。厚いものやるときって、こうしてこうやると。紐が通ってるとそこに手が当たったりとか、食い込んだりとかするのが、ちょっと痛いんですよね」

古「ちょっと取り扱いが乱雑になりますよね」

菅「そうなんですよ。だから、ここに紐通すのがいいよっていうところと、さっきの箱あけるやつですけど。ここにキザキザがついているので……」

き「裏っかわ先端に、ギザバラがついているんで」

菅「ギザバラがついているので、ここでこう押す。特に何も操作せず、ぎゅーってやると段ボールが開けられる」

き「手軽さではこっちの方が上ですね」

菅「そうですね。あとは、そんなにワイヤー切るかって思うんですけど。ここの後ろのところに、丸くてすべっちゃう。竹串とかワイヤーとかは、ここの根元のこの部分」

き「ワイヤー切りのね。小さいまるいくぼみがついているんです」

菅「くぼみがあるんです。そこにワイヤーとか竹串とか通してパチってやると、ちゃんと簡単に折って切れるわけなんですよ。で、年に1回・2回あるかなーくらいなんですけど、私は日常生活でワイヤー切るのって。ただ、その1回・2回のときにめちゃくちゃ困るっていう。どうすんだっていう感じになって。なんかこう、切れずにここにはさんでキュっていっちゃって。ツルーンツルーンって……こう」

き「針がね。滑ってね」

菅「丸くて硬いもの。ピューンってどっかいっちゃって…。「ああっ…もう!(怒)」っていうのがあるんで、そのストレスが無いのがいいなぁと。あと、このキャップの部分。透けてるんですよ。あとで外して見ていただけるとちょっと向こう側が見えるんですけど。あとは水切りキャップと、さびにくいようになっている。穴が開いていたりするところも素晴らしいなぁと」

古「見た目がねちょっとね。工具っぽい感じのベビービューティな感じがあって。それがハサミの機能を明確に示しているようなところもあって。僕もすごくこれは完成度が高いなぁと思って好きです」

き「ただねぇ。僕の手には合わないんですよ。小さすぎて」

古「まぁ、小さいですね」

菅「確かに!」

き「指がチリチリなっちゃうんですよ。ちょっとね。使いづらい」

古「はいはい。まぁ、でも可愛いじゃないですか」

菅「私、手小さいのでちょうどいいです」

き「ねー」

古「あと、我々がいかにAmazonの段ボールを日夜開けているかという話」

き「主にそこですね」

古「段ボール開け業界で、これでしばらくまだね流星が続きそうですね」

き「古川さんどうですか?」

古「俺、あの、MAXの朱肉? あれ、びっくりしました」

き「はいはい」

古「本当に乾くんですね。3秒でね」

き「3秒乾く朱肉。はい。名前なんでしたっけ?」

古「瞬間朱肉プレミオ20号っていうやつで、本当に押して3秒数えてやったら本当に全然にじまなかったんで。あの、本当に皆さん試してみてください。超便利」

き「俺、さっきちょっと試したら、若干滲んじゃったんだけど。あれ、何が悪かったんだろう?」

古「…日頃の行いですかねぇ?」

菅「ハハハ(笑)」

き「あとね。個人的にMAXさんがわざわざ、3秒という印鑑を作ったのが超かわいい」

古「ハンコがね。3秒っていうね。誰だお前?っていう印鑑ですよね。これ非常に便利ですよね」

き「やっぱり乾くのが速いのは、速いですから。普通の朱肉と比べてもはるかに」

古「なので、結構ね。ミスっちゃいけないハンコってあるじゃないですか。そういう時には使いたいとは思いました。ということですね。駆け足になって私たちも自ずと立ち上がって早口になるというものすごい進行になりましたけども。これで一通り気になったものの商品をコメントしていきました。トークショー終わったあともお店も空いておりますので、見てください」

ーーー以上ーーー

3月11日は投票イベントを開催!

【概要】

・実施日: 3月11日(日) 13時〜17時半

・会場: TSUTAYA 横浜みなとみらい店 (神奈川県横浜市西区 みなとみらい4-7-1 ミッドスクウェア1F)

【トークショー】

第1回 14:00〜

テーマ:「はかどり文房具の選び方」

登壇者:商品開発コンサルタント・美崎 栄一郎さん × TSUTAYA文具バイヤー・佐藤百恵さん

第2回 15:30〜

テーマ:「わたしたちの偏愛“はかどり文房具”〜本当は、はかどらない文房具だってけっこう好き〜」

登壇者:文具ソムリエール・菅未里さん × 文具ライター・きだてたくさん × 放送作家の古川耕さん

【プレゼント抽選会】

第1回 トークショー①の終了後

賞品

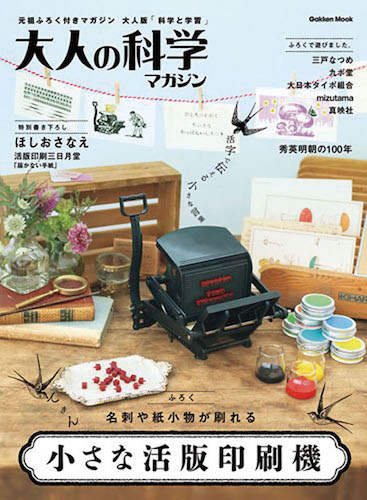

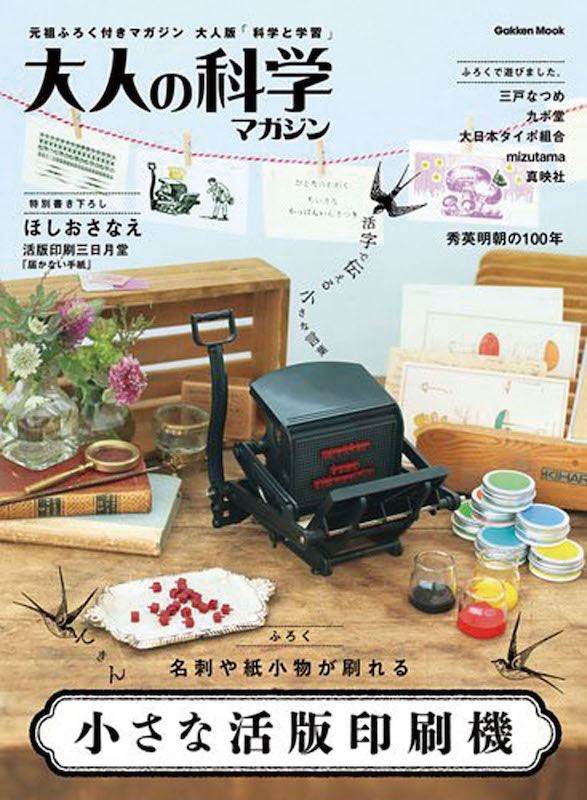

①学研プラス「大人の科学マガジン 小さな活版印刷機」

②コクヨ「マンガムテープ」

③キヤノン IT ソリューションズ「ネットde手帳工房」

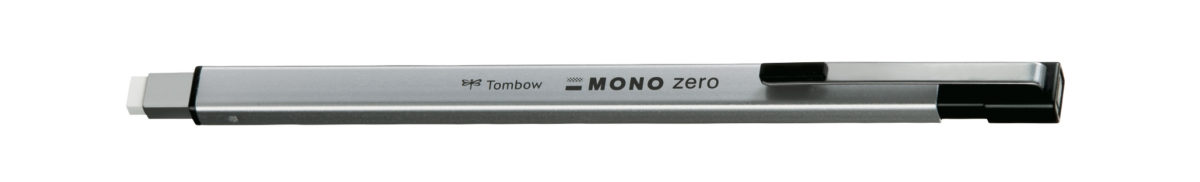

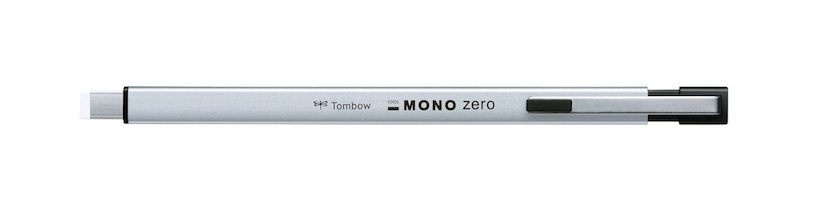

④トンボ鉛筆「ホルダー消しゴム<モノゼロ メタルタイプ>」

⑤学研プラス「ラシエンヌ しおりメモ付箋」

⑥美崎 栄一郎さん新刊『最強の優先順位』(かんき出版)

⑦山本健太郎『文房具図鑑』(いろは出版)

第2回 トークショー②の終了後

賞品

①学研プラス「大人の科学マガジン 小さな活版印刷機」

②リヒトラブ「スマートフィット オルトナ キャリングプレート(リュック用)」

③キヤノン IT ソリューションズ「ネットde手帳工房」

④トンボ鉛筆「ホルダー消しゴム<モノゼロ メタルタイプ>」

⑤学研プラス「ラシエンヌ しおりメモ付箋」

⑥ブングジャム新刊『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)

⑦山本健太郎『文房具図鑑』(いろは出版)

さらに、来場して投票された方先着200名にお土産をご用意しています!

文房具総選挙とは?

雑誌『GetNavi』が毎年開催するイベント。文房具に関するアワードが多数あるなかで、本イベントは来場者の投票に基づきナンバーワンを決めるのが特徴です。第6回目となる今回は、TSUTAYAとタッグを組んで、いままで以上の規模で開催します。

「文房具総選挙 2018」特設サイト

http://getnavi.jp/bunbougu-senkyo2018/