ダイエット中の人はもちろん、体を鍛えている人の間でも一時期ブームになった糖質制限。とくに砂糖は「血糖値が上がりやすい」「太りやすい」といった理由から、“体に悪い”というイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、お米などの糖質の適切な摂取方法や普及活動に携わりながら、アスリートの食事指導も行っている栄養士・堀口泰子さんに、砂糖のメリットとデメリット、そして上手な活用方法とレシピを教えていただきました。

砂糖は悪者じゃない?

炭水化物は私たちにとって生きるために必要なエネルギー源ですが、炭水化物の仲間である砂糖は、どのように摂るのがよいのでしょうか?

「炭水化物は、糖類、糖質、食物繊維の総称であり、砂糖は糖類に分類されます。日常生活のなかで、砂糖を単体で摂ることはほとんどなく、多くの場合、料理の調味料や、お菓子・飲料の材料として使用されています。医師からとくに摂取に関する指導がない場合や、食べすぎないかぎり、料理に使う砂糖を過度に気にする必要はない のかもしれません」(栄養士・堀口泰子さん、以下同)

その一方で注意が必要なのは、ケーキやアイスクリームなどのお菓子、清涼飲料水などの“おやつ” です。

「これらには砂糖が予想以上に多く含まれているので、気付かないうちに摂りすぎてしまうことがあります。そのため、食べ方を意識することが大切です」

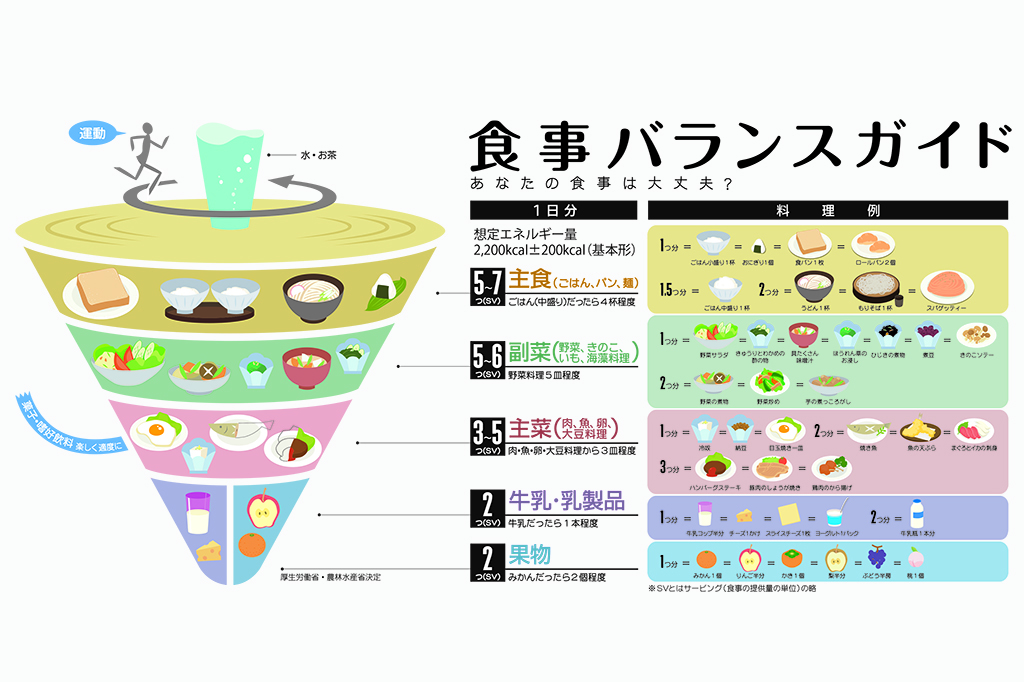

↑農林水産省のHPに公開されている「食事バランスガイド」より。

厚生労働省と農林水産省が合同で策定した「食事バランスガイド」によると、これらのおやつは栄養の基本となる“こま”本体ではなく、こまを回すための「ひも」として表現されています。

つまり、栄養という観点から見ると、必ずしも摂取しなくても問題のないものだということ 。そのため、こまが安定して回り続けるように、食事の楽しみとして適度に取り入れることが大切だとされています。

「まず大切なのが、朝昼晩3食の食事をきちんと摂ることです。エネルギーが過剰になると、中性脂肪として体に蓄えられて生活習慣病の原因となるため、お菓子や嗜好飲料は1日あたり200kcalを目安にし、楽しみながら週2~3回程度の摂取にとどめるのが理想的 です」

砂糖のメリットとデメリットを把握し

砂糖はカロリーばかりが注目されがちですが、堀口さんは、「メリットやデメリットを知り、上手に活用することが大切」といいます。

砂糖のメリット:調理の効果とリラックス作用 「砂糖には、主に2つのメリットがあります。1つは調理におけるメリットです」

[調理におけるメリット] ・料理に甘味やまろやかさを加える ・でんぷんの老化や乾燥を防ぐ ・酵母の働きを活性化し、発酵を促進する

「そしてもう1つのメリットは、『体への働きかけ』です。砂糖は単なるエネルギー源としてだけでなく、脳内の神経物質に作用しストレスを緩和するため、リラックスにつながる というメリットがあります」

砂糖のデメリット:血糖値の急上昇と過剰摂取のリスク

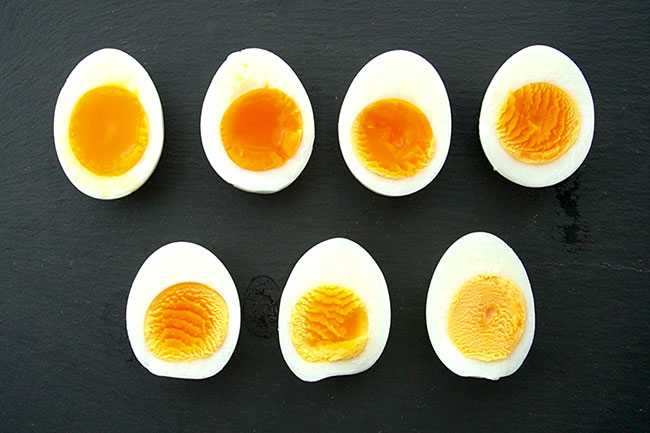

「砂糖は、でんぷんに比べて吸収が早いため、摂取すると食後の血糖値が急激に上昇します 。そのため、次のような摂取の仕方には注意が必要です」

・朝食に糖分がはいったスムージーを飲む、菓子パンを食べる

「このように、食事量や摂取カロリーが少なくても、血糖値が急激に高くなりやすい食事や甘いものを1日のなかで度々口にする食習慣は、太りやすい体質をつくるだけでなく、血糖値スパイク(食後に血糖値が急激に上昇し、その後、急降下すること)を起こし、血管にもダメージを与える ことが指摘されています。

砂糖の過剰摂取が起こりやすい要因は、ほかにもあります。

1.甘さに対する感覚が鈍くなっている

2.冷たいものは甘味を感じにくい

砂糖の吸収の早さを活かす!

一方で、砂糖の 「吸収が早い」 という特徴が、運動時にはメリットとして活かせることもあります。

「運動にはエネルギーが必要なため、時間がないときに消化吸収の遅い食事を摂るのは非効率です。たとえば、仕事終わりにワークアウトをする場合、退社後の運動前にエネルギーを補給するとします。このとき、運動直前に食べたものが消化吸収できていなければ、必要なエネルギーが不足したまま運動をすることになります。運動時のエネルギー不足は、疲労感を助長したり、筋肉の分解を招いたりするため、せっかく行った運動の成果が発揮されにくくなってしまいます 。 そこで必要なのが素早いエネルギー補給。エネルギーゼリーやスポーツドリンクに糖類が使用されているのはこのためです」

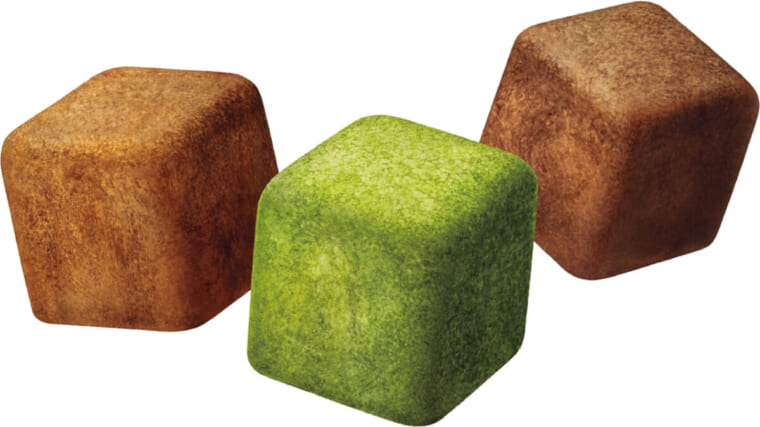

上白糖、三温糖、てんさい糖、黒砂糖、さとうきび糖

ミネラルを含む黒砂糖や、不純物を取り除いた上白糖など、砂糖にはさまざまな種類があります。それぞれ何が違うのでしょう。

「砂糖の主成分はショ糖であり、その含有量を示す数値が『糖度』です。あるデータによると、上白糖のショ糖含有量は97.9%、黒砂糖はミネラルなどが含まれているため、やや低い87.3%といわれています。砂糖の味わいは甘さだけで決まるわけではありません 。というのも、渋みや酸味、雑味など、さまざまな風味が組み合わさることで、それぞれ独特の味わいが生み出されるからです。黒砂糖のようにショ糖含有率が低くても、ミネラルによるコクが加わり、より深みのある甘さを感じられる場合がある のです。一方、上白糖は口に入れた瞬間にスッキリとした甘さを感じやすく、キレのある味わいが特徴 です」

このように、「砂糖はそれぞれ特性が異なり、適した料理も変わってくる」と堀口さんは言います。それぞれの特徴を、おすすめの使い方とともに詳しくみていきましょう。

・上白糖 さとうきびやてんさいから作られる原料糖から、不純物やミネラルを取り除いて結晶化させたあと、転化糖を加えたもの。甘味を感じやすく、スッキリとしたキレのある味わい が特徴。転化糖を加える前の状態がグラニュー糖であり、加えることでしっとり感が増す。

[おすすめの使い方]

[おすすめ料理]

・三温糖 上白糖を精製したあとに残った糖液を加熱して作られた砂糖。3回加熱したあとに精製されることから「三温糖」と呼ばれる。茶色い色味は、加熱によって生じるカラメル化によるものであり、ミネラルが多く含まれているわけではない。上白糖よりもコクや香ばしさがあり、料理に深みを加えられる 。

[おすすめの使い方]

[おすすめ料理]

・てんさい糖 さとう大根(てんさい)の根を搾って取り出したジュースを精製し、結晶化させた砂糖。ミネラルを取り除いていないため、ミネラル分を含んでいる 。さっぱりとした甘味が特徴で、クセが少なく料理になじみやすい 。オリゴ糖が含まれており、腸内環境を整える働きがある 。

[おすすめの使い方]

[おすすめ料理]

・黒砂糖 さとうきびの搾り汁から不純物を取り除き、煮詰めて作られた砂糖。精製度が低いため、さとうきび本来の風味やミネラルを豊富に含んでいる 。独特のコクや深みがあり、後味の余韻が強く、味に厚みを加える のが特徴。すき焼きなどの色の濃い料理に使用すると、色や艶が増し、見た目にも味にも奥深さが出る 。

[おすすめの使い方]

[おすすめ料理]

・さとうきび糖(きび糖) 黒砂糖をさらに精製した砂糖で、黒砂糖に近いコクがある のが特徴。ミネラルを取り除かずに残しているため、ミネラル分を含んでいる 。さらさらとした粉末状で扱いやすく、どんな料理にもなじみやすい。

[おすすめの使い方]

[おすすめ料理]

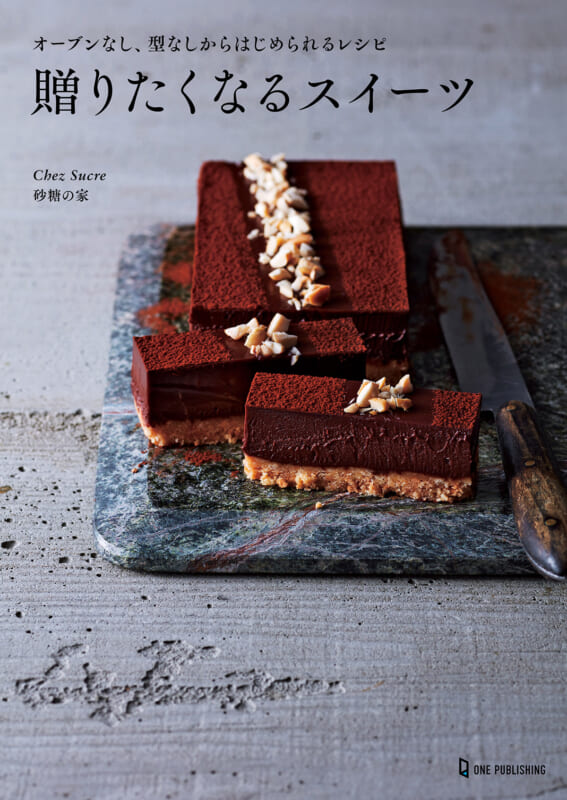

お砂糖のリラックス効果や、吸収の速さ、料理をおいしくする特徴がわかったところで、それぞれの砂糖の調理特性を活かしたレシピをご紹介いただきました。

・【上白糖】「りんごの春色コンポート」 ・【三温糖】「米粉のもっちり蒸しパン」 ・【黒砂糖】「黒砂糖小魚ナッツ」 ・【さとうきび糖】「新じゃがと手羽元のこっくり煮」

【上白糖】鮮やかな色とすっきりとした甘味が魅力

「素材の色を美しく引き出す上白糖を使ったレシピです。りんごの赤い色味を活かすため、皮を剥かずに使用します。電子レンジで手軽に作れるのもポイント。コンポートならではのシャキシャキとした食感を楽しめます。砂糖には保存性を高める効果もあるので、冷蔵で4~5日程度保存可能。ジャムの代わりに使えば、糖分を抑えることができます」

【材料(作りやすい量)】

・りんご……1個(250g)

【作り方】 1.りんごは皮を剥かずに芯を外して5mmの厚さでひと口大に切る。

2.耐熱ボウルにりんご、上白糖、レモン果汁、水を入れさっくり混ぜる。ふんわりラップをかけて600Wの電子レンジで5分間加熱する。

「加熱の目安は、混ぜているうちにシロップが浸透して半透明になるぐらい。りんごが大きい場合は、加熱時間を30秒から1分に増やしましょう」

3.よく混ぜ合わせ、そのまま冷やす。

「すぐに食べられますが、作ってすぐは黄味が強く、日が経つとだんだんとりんごの色が滲み出て、ピンク色にかわります。色の変化もお楽しみください」

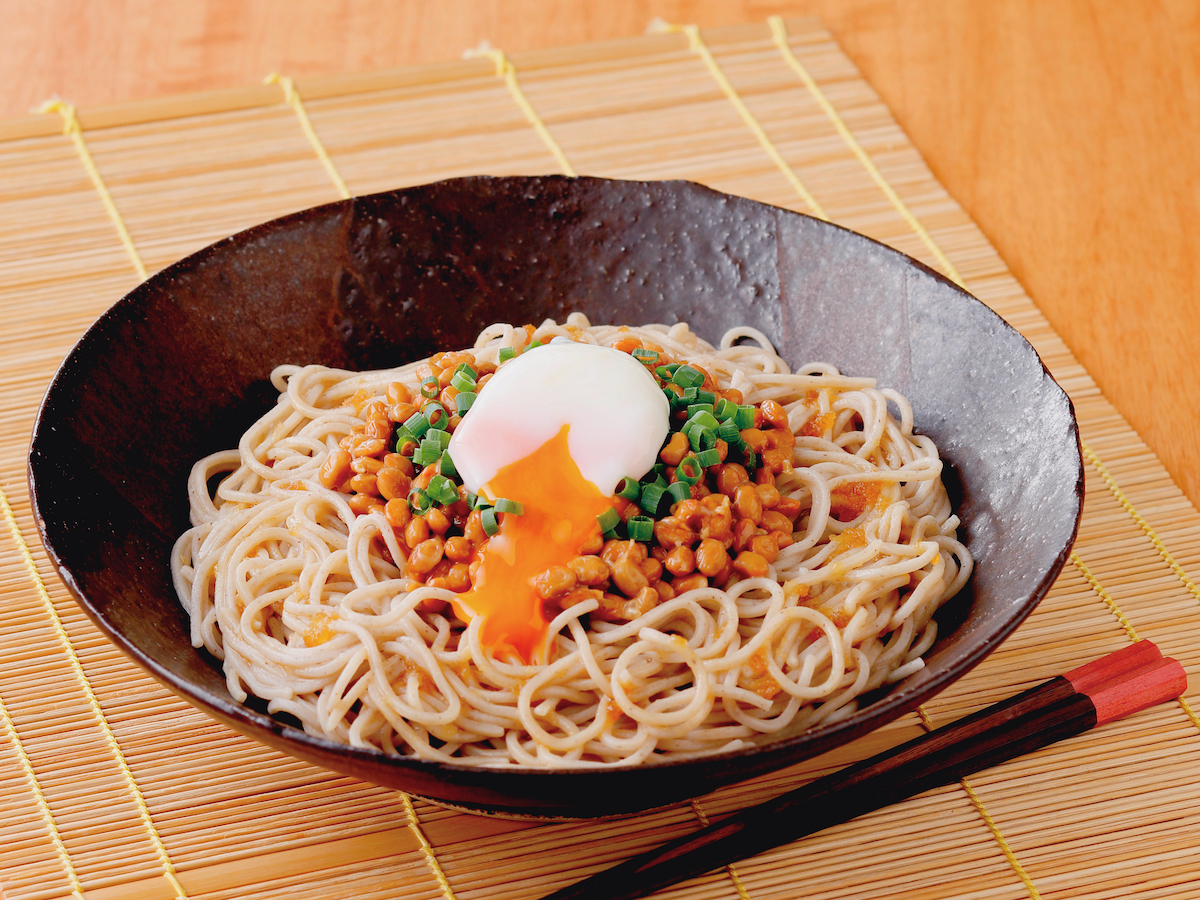

【三温糖】グルテンフリーで仕上げた ↑写真はイメージです。

「砂糖には発酵を促進する力と保水力があるため、しっとりやわらかい蒸しパンを作れます。三温糖のコクのある甘さが効いた、素朴でおいしい蒸しパンです」

【材料(10cmココット4個分)】 ・三温糖……大さじ4

【作り方】 1.ココットにグラシン紙を入れる。

2.ボウルに米油、豆乳、卵を割り入れてよく混ぜる 。

3.米粉、ベーキングパウダー、三温糖を加えて、だまがなくなるまで混ぜる。

4.ココットに、生地を流し入れる。

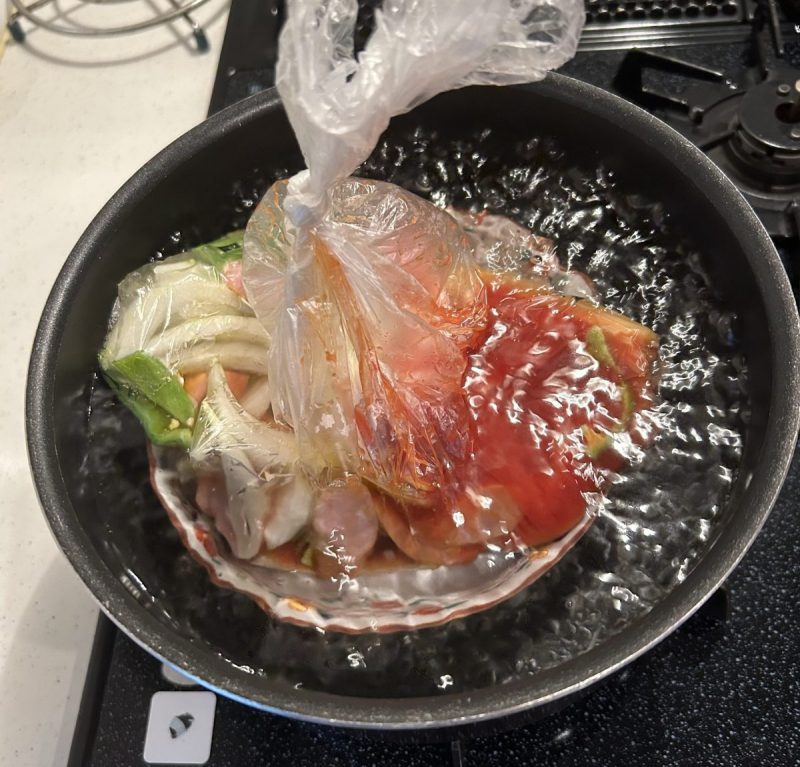

5.深めのフライパンにココットの半分くらいの高さまで水を入れ、フタをして沸騰させる。

6.ココットを入れ、フタをして強火で15分加熱する。

7.竹串を刺して生地が付かなければ完成の目安。ココットから取り出して冷ます。

【てんさい糖】スパイス香る「豆乳チャイ」 ↑写真はイメージです。

「甘い飲み物を控えたい。そんなときの救世主がスパイス。スパイスが持つ香りと甘さを引き立てる効果で、砂糖が控えめでもリラックス効果を得られ、飲み応えもあります。また、てんさい糖は砂糖のなかでもGI値が低く、血糖値の上昇はゆるやか。飲み物に適しています」

【材料(1杯分)】 ・てんさい糖……小さじ1/2

【作り方】 1.シナモンは手で割る。カルダモンは皮をむいて種を取り出す(皮も使うので捨てないように)。

2.ティーバッグの袋から茶葉を取り出す。

3.鍋に水を入れて沸かし、シナモン、カルダモン、クローブ、紅茶の茶葉を入れ、中火で3、4分煮出す。

4.豆乳、てんさい糖を加え、再び沸騰したら火を止める。

5.茶漉しで漉して、カップに注ぐ。

【黒砂糖】電子レンジでたった5分!

「ほっとリラックスしたいおやつの時間や、ワークアウト後の軽食におすすめ。たんぱく質やカルシウムを含む小魚と、栄養素を多様に含み抗酸化作用のあるナッツは、噛み応えがあり、少量でも満足感を得られます。さらに、黒砂糖のコク深い甘味が加わることで、ワインとの相性も抜群。できあがりを4~5食に小分けして食べるとよいでしょう」

【材料(作りやすい量)】

・黒砂糖……大さじ1

【作り方】 1.ミックスナッツをオーブンシートの上に広げ、600Wの電子レンジで1分半加熱する。煮干しもオーブンシートの上に広げ、600Wの電子レンジで1分加熱する。

「食感や保存性を高めるためにもしっかり乾燥させます。煮干しを折ってみて、パキッと割れるぐらいを目安に焼きましょう」

2.ボウルに黒砂糖、みりん、醤油を入れ混ぜ合わせ、600Wの電子レンジで1分加熱し、熱いうちにミックスナッツと煮干しを和える。

「冷めるとすぐに固まってしまうので、熱いうちに混ぜ合わせましょう」

3.オーブンシートに広げて冷まし、お酢を全体に振りかける。粗挽きこしょうを振る。

「お酢にはカラメルを固まりにくくする効果があるため、固まったあとも好きなサイズに分けやすくなります」

【さとうきび糖】照りよくコクのある味わい

「これからの季節に旬を迎える新じゃがは、煮物におすすめ。本来、熱に弱いビタミンCもでんぷんで守られ、加熱しても壊れにくくなるため、多く摂取することができます。さとうきび糖には、ミネラル分が含まれコクのある味わいに。砂糖には肉を柔らかくする効果もあります」

【材料(2人分)】

・さとうきび糖……小さじ2

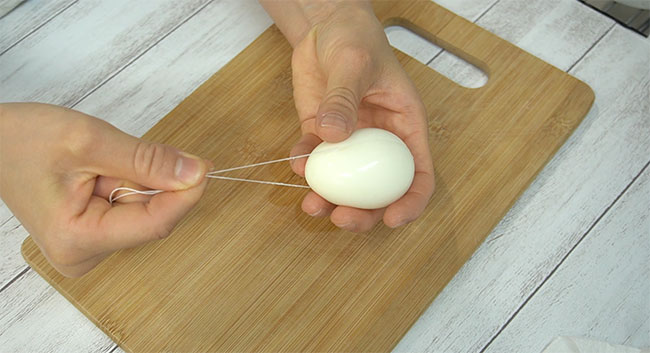

【作り方】 1.新じゃがは皮を剥かずによく洗う。大きい場合はひと口大にきる。手羽元は骨に沿って包丁を入れて開く。

「手羽元は、骨に沿って切ることで火が通りやすく、身離れもよくなり食べやすさがアップします」

2.鍋に油を入れて熱し、手羽元を炒める。手羽元に火が通ったら、新じゃがを加えて炒める。

「手羽元はくっつきやすいので、鍋に入れたらしばらくは動かさず、身が鍋から離れてきたら1つ1つひっくり返しましょう」

3.全体に油がまわったら、水、砂糖、酒を加えて落としブタをして10分煮る。

「料理の基本『さしすせそ』にある通り、先に醤油を入れてしまうと、醤油が砂糖よりもはやく食材に染み込んでしまい、あとから入れた砂糖が染み込みにくくなります。そのためこのタイミングでは醤油は入れません」

4.ある程度煮込んだら醤油を加え、再び落としブタをして5分煮る。

5.じゃがいもに竹串がスッと入るようになったら落としブタを外し、時々具材を転がしながら水分を飛ばして完成。

“すぐに吸収されてエネルギーになる”という特徴を持つ砂糖は、メリットもデメリットも持ち合わせています。しかし、その特性を理解し上手に活用すれば、リラックスタイムや運動習慣に役立てることも可能です。

糖分の高いお菓子や清涼飲料水を避け、手作りや素材にこだわったお菓子を、1つ1つ丁寧に味わう時間をつくってみてはいかがでしょうか。

Profile

栄養士 / 堀口泰子 食アスリートシニアインストラクター、健康・食育シニアマスター。スポーツクラブ専属栄養士を経て独立。健康食育事業やアスリートサポートに従事。「美味しく楽しむ健康的な食事術を伝える」を信条に、レシピ提案、商品開発、料理講師も担う。講演、栄養指導、コラム執筆、レシピ、商品開発、料理講師など幅広く活動を行う。HP Instagram

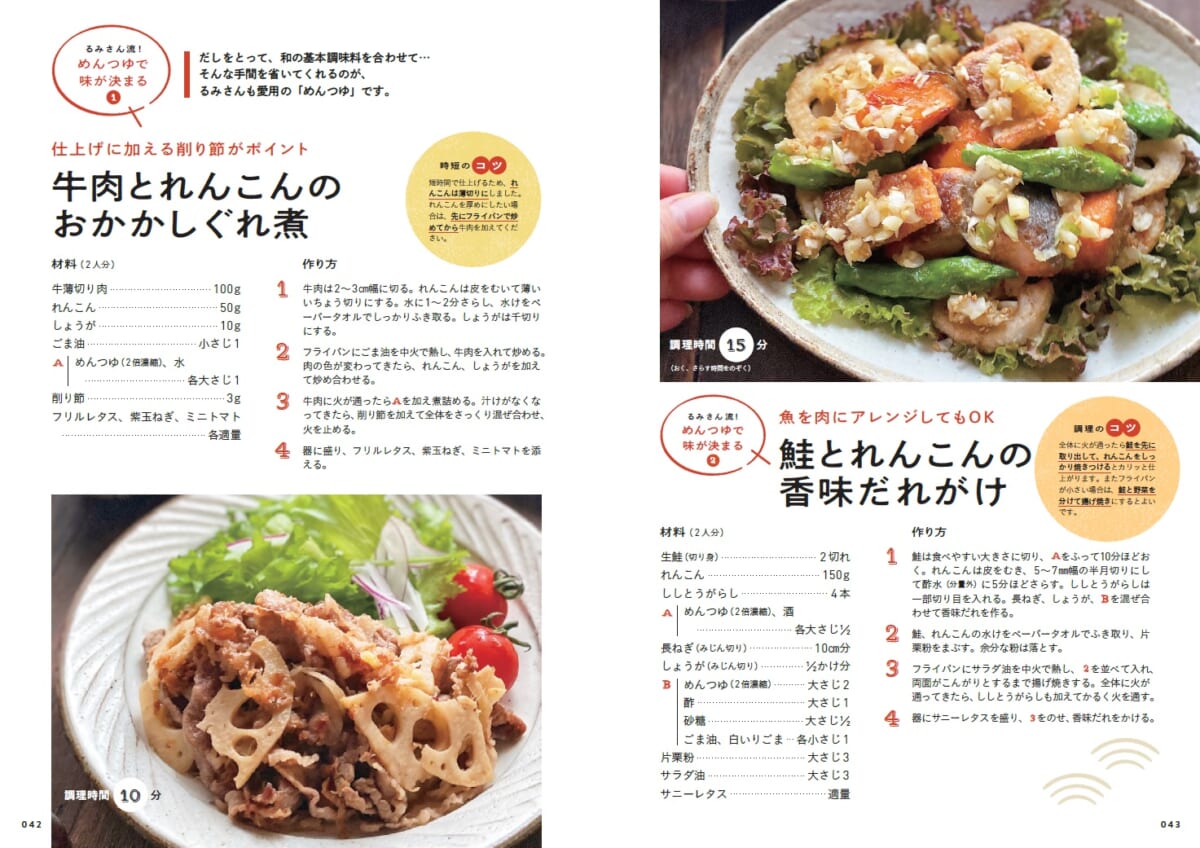

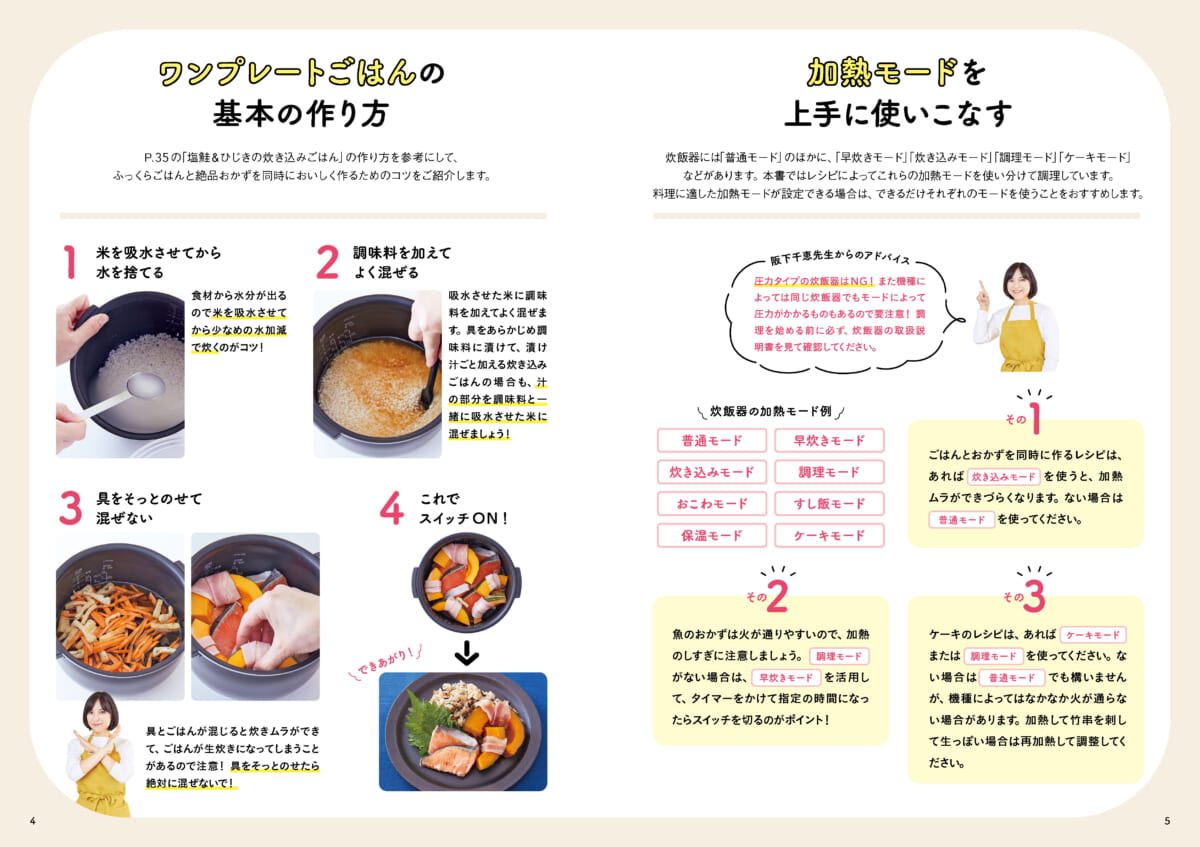

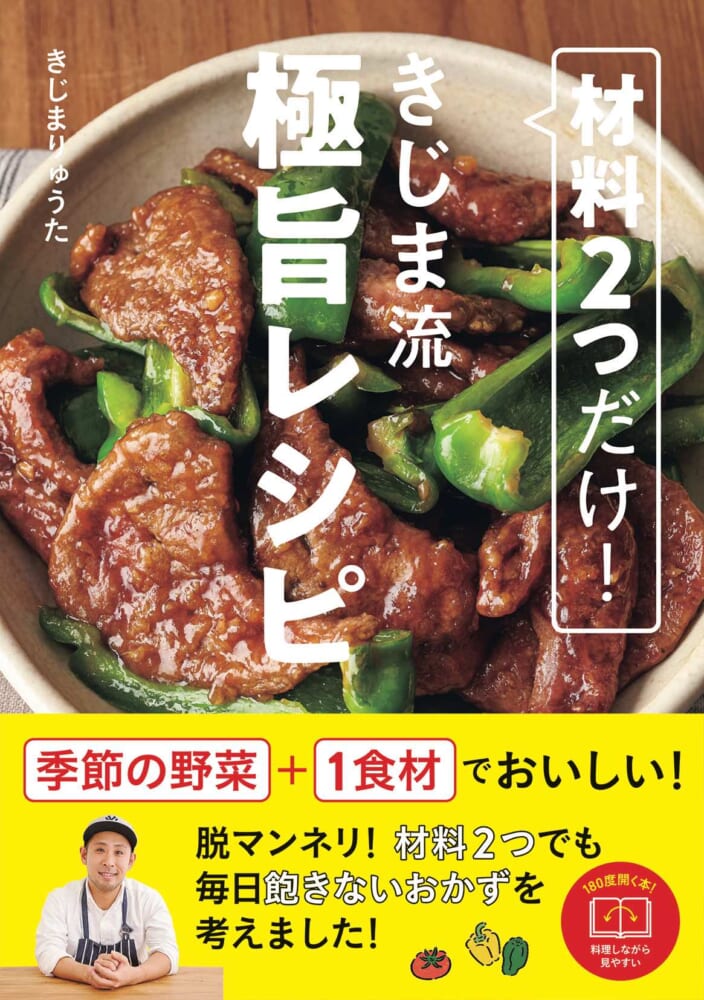

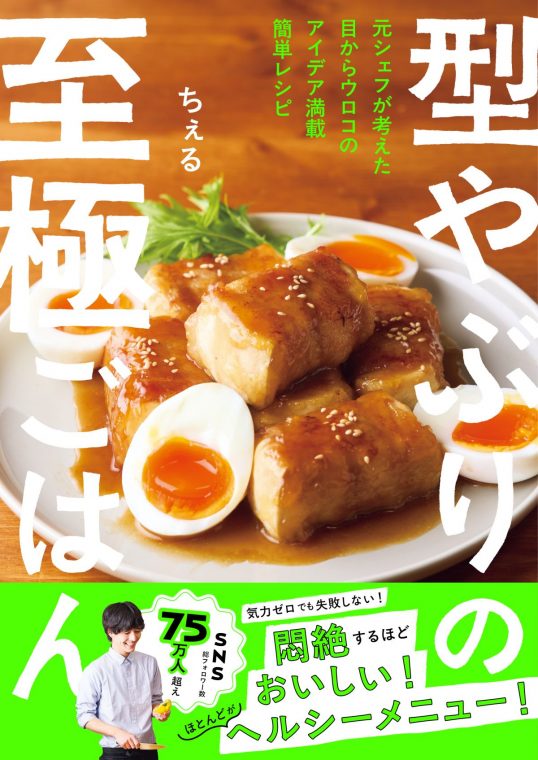

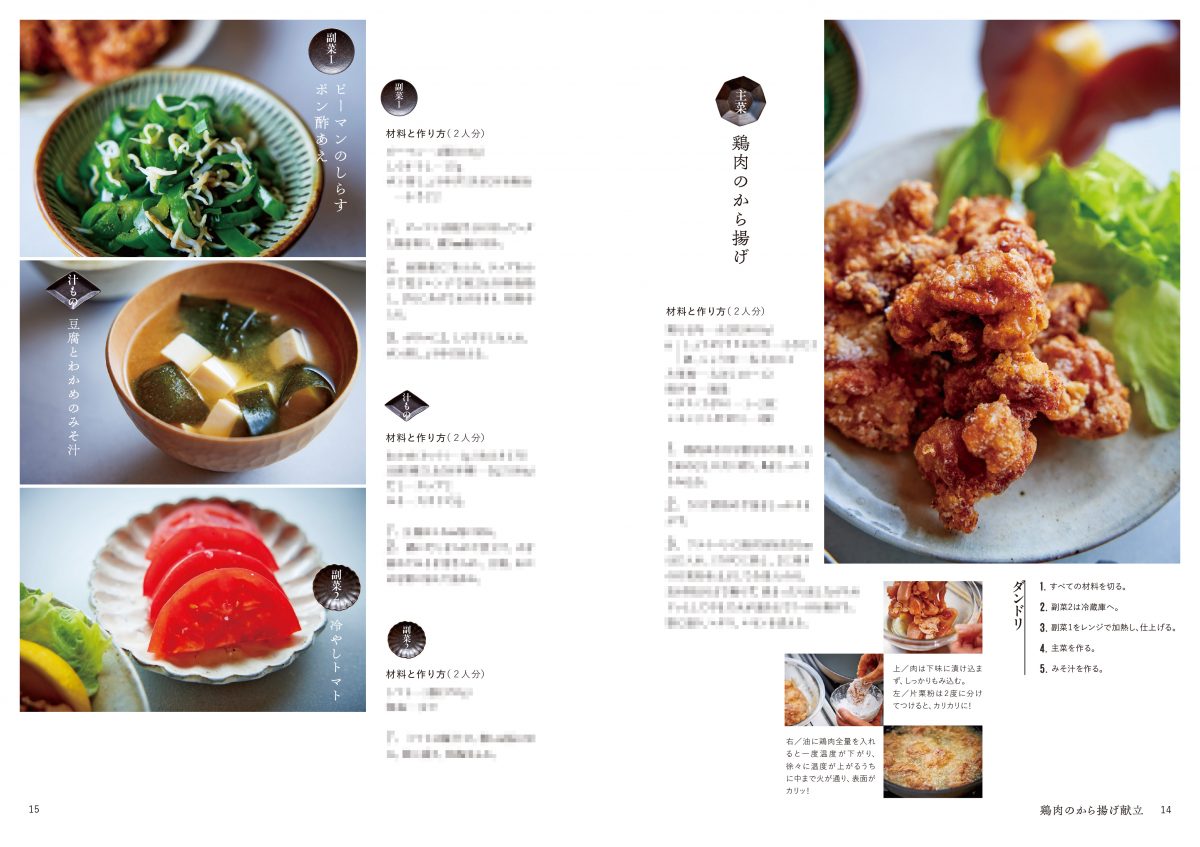

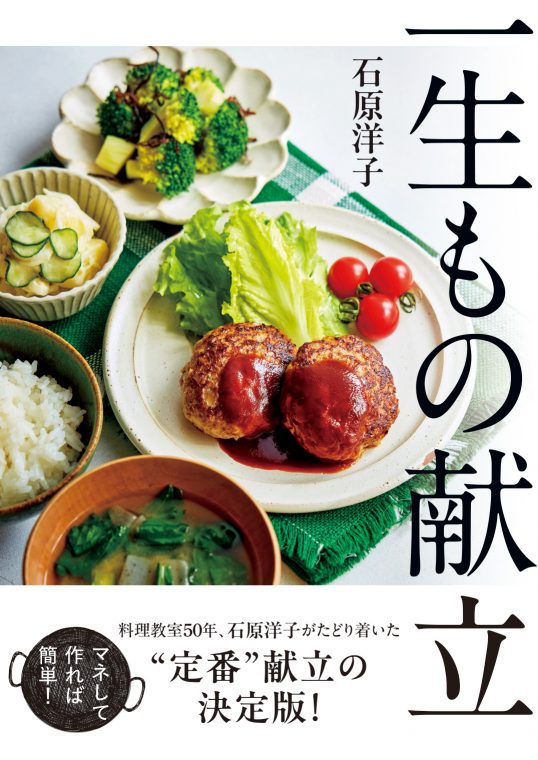

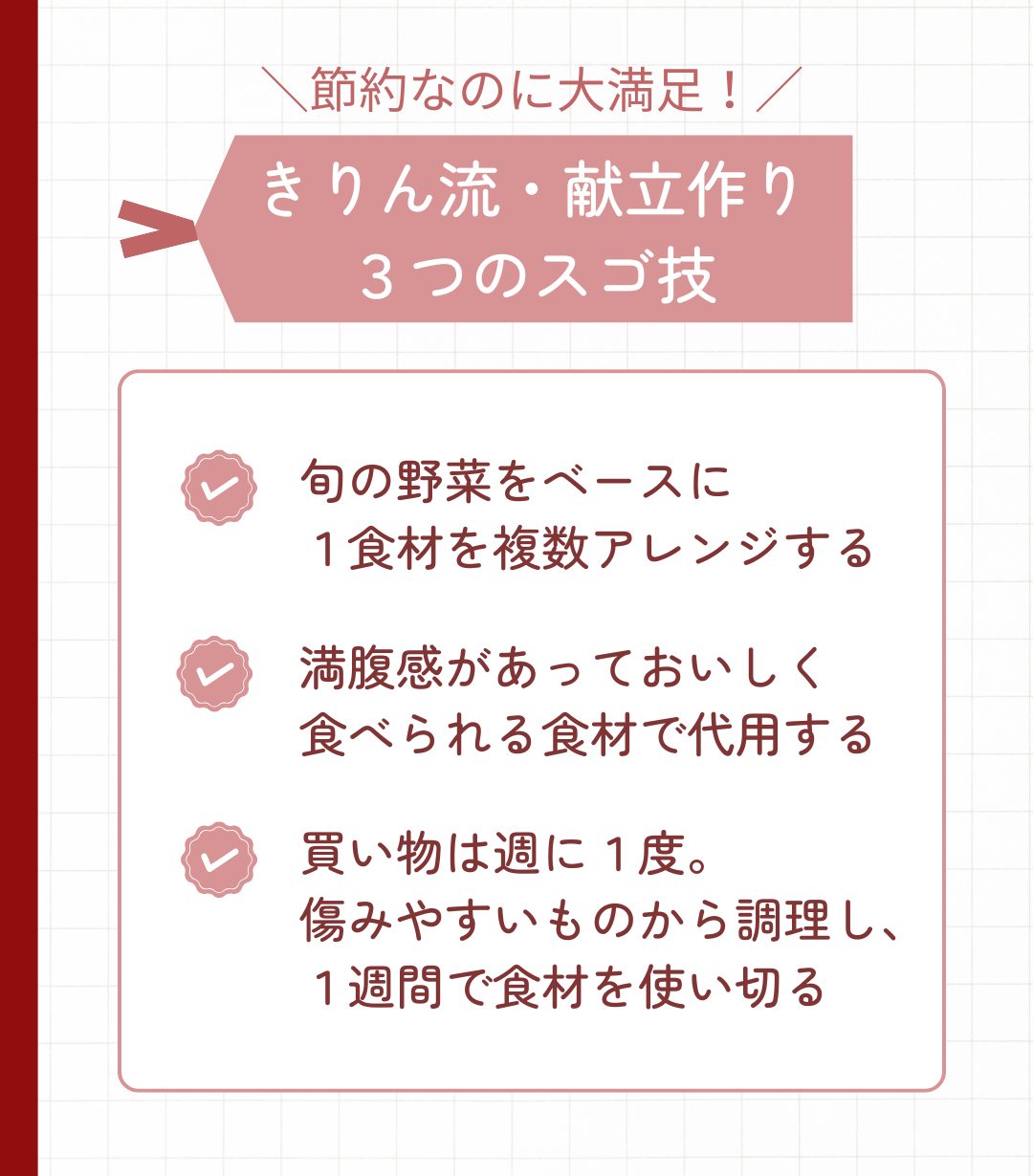

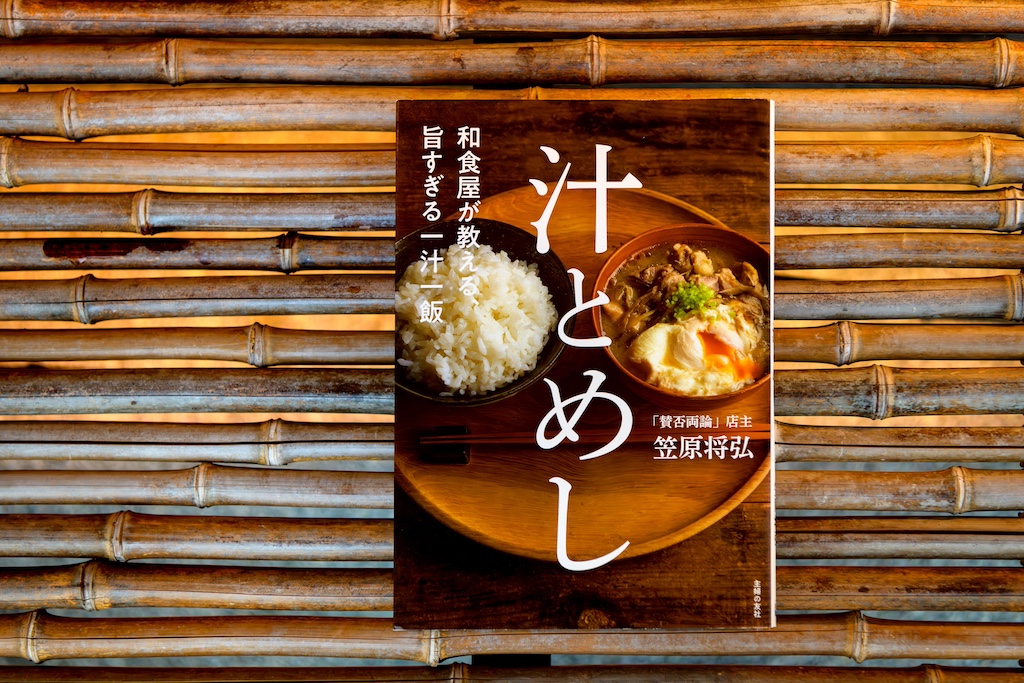

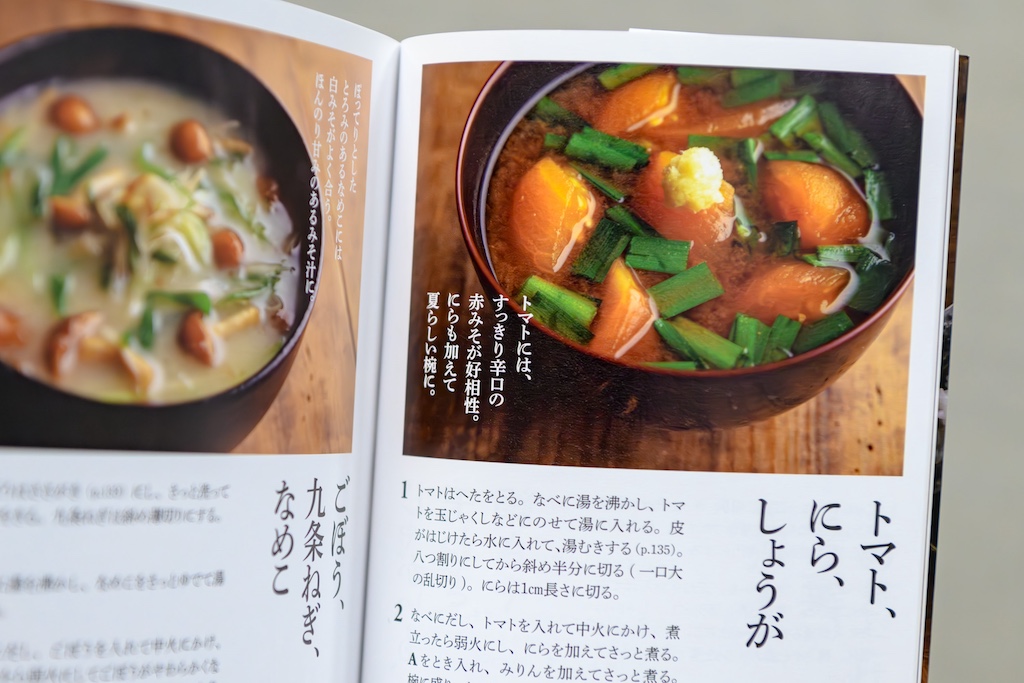

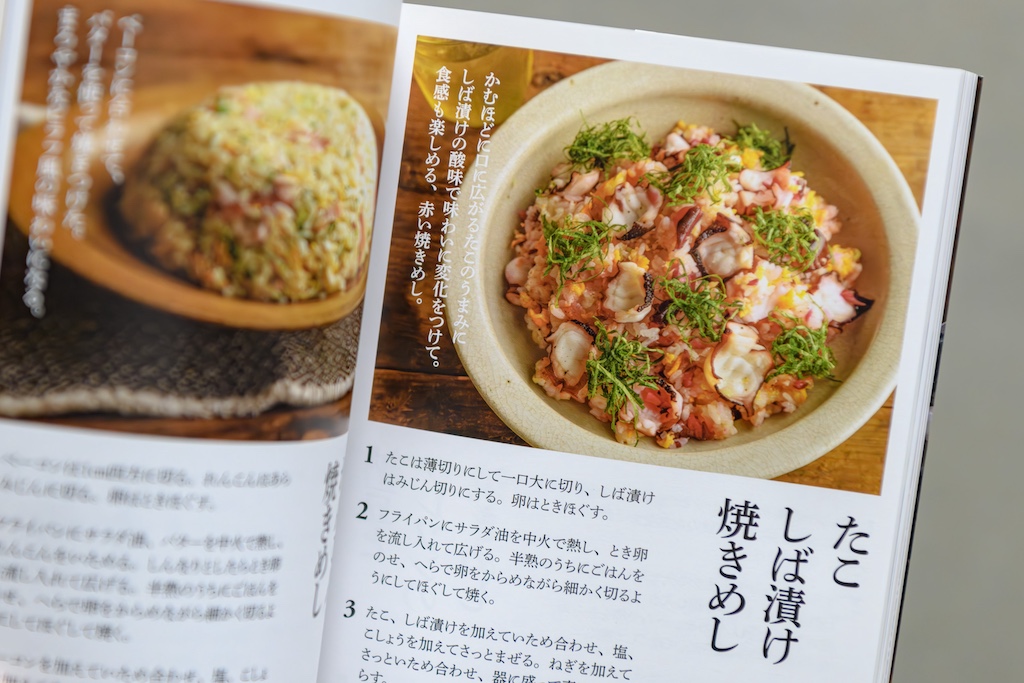

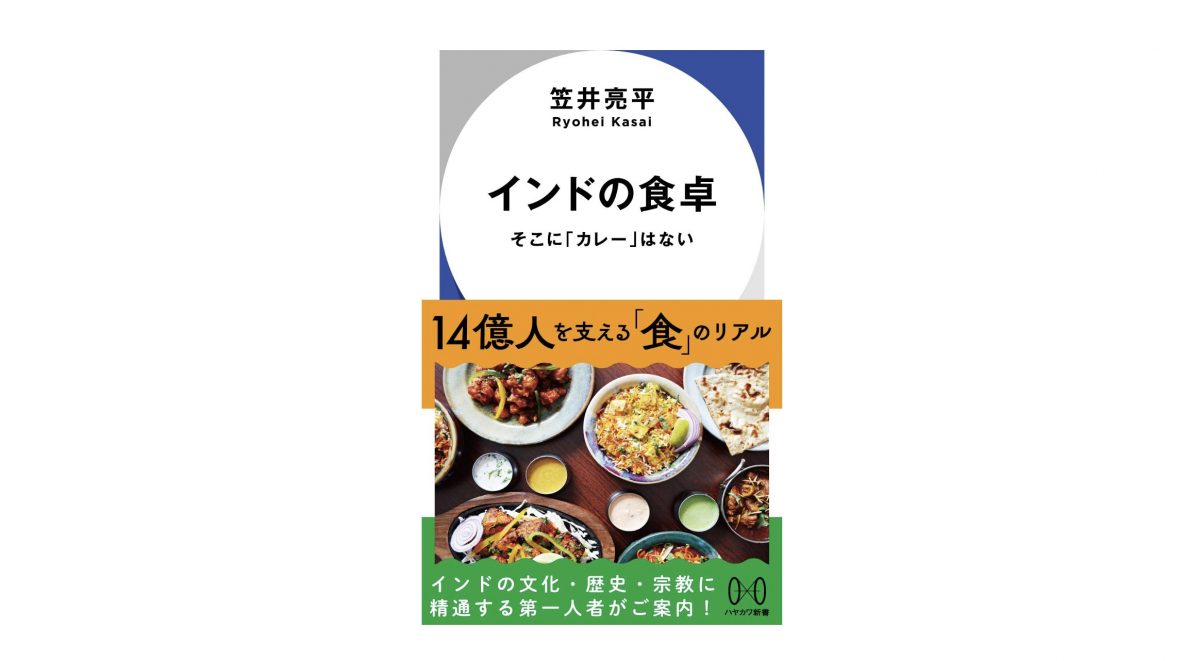

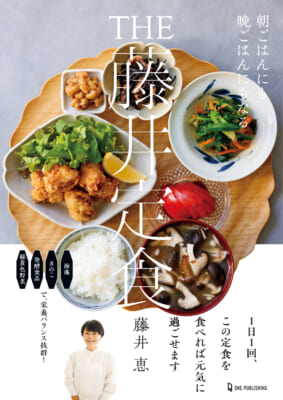

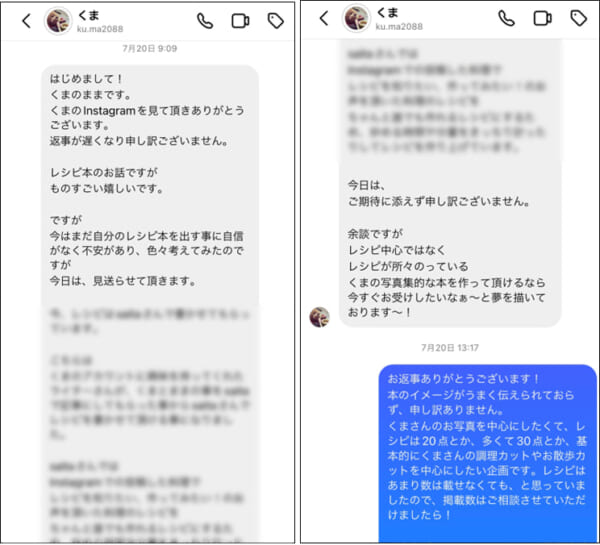

くまくんのレシピ本について詳しく知りたい人は

くまくんのレシピ本について詳しく知りたい人は