一人暮らしは、自分らしい生活を楽しむ第一歩。新生活への期待に心が躍る一方で、初めての環境には不安や疑問がつきものです。この連載では、「一人暮らしの○○の基本」をテーマに、一人暮らしの衣食住にまつわるさまざまなヒントをジャンル別にまとめ、紹介していきます。

最初のテーマは「料理の基本」。自炊を始める前に準備すべき道具や調味料、食材の買い出しのコツを紹介した前編につづき、後編となる今回は、一人暮らしアドバイザーで料理家の河野真希さんに、いよいよ料理をするにあたって知っておきたい基礎知識について解説していただきます。

料理をする際に

衛生面・安全面で気を付けたいこと

料理には食中毒や事故といった、さまざまなリスクが潜んでいます。安心・安全に自炊を楽しむためには、衛生面・安全面の管理を徹底することが重要です。料理を始める前に、事前に注意事項を確認しましょう。

1.清潔を心がけ、こまめに手洗い・消毒を

「食中毒予防の基本となるのが手洗いです。食材や道具類に触れる前に必ず手を洗い、雑菌をしっかり落としてから調理を始めましょう。調理中も生ものやスマホなどの雑菌の多いものに触れたときはその都度手を洗ってください。

使用した道具類は洗剤などを使って丁寧に洗浄し、よく乾かします。アルコール除菌スプレーを持っておくと、道具類や作業台なども手軽に殺菌消毒ができるのでおすすめです」(一人暮らしアドバイザー・料理家、河野真希さん、以下同)

2.食材の管理を徹底する

「冷蔵や冷凍が必要な食材を購入した際は、できるだけ早く帰宅してすぐに冷蔵室や冷凍室に入れましょう。とくに湿度や気温の高い時期は雑菌が増殖しやすいため、常温での放置は非常に危険です。

また、常温で保存できるものであっても、高温多湿を避け、日が当たらない通気性の良い場所に保管しましょう。開封・開栓した食材を開けっ放しのまま放置すると、虫が湧く原因になります。チャックや蓋をしっかり閉めて保存します」

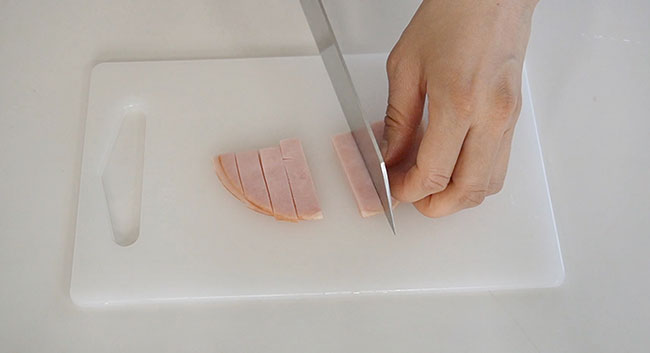

3.刃物の扱いに気を付ける

「調理中は包丁やピーラーなど、刃物を使う工程も多くあります。刃物を使う際は、細心の注意を払ってください。包丁を適当な場所に放置すると、刃に触れてしまったり、落下してしまったりと大きな怪我に繋がります。包丁を置く際は安定した場所に、刃先を自分と反対の方向に向けて置くようにしてください」

4.調理中の火災に注意

「調理中、鍋やフライパンを火にかけているときに、インターホンが鳴るなど急ぎの対応に追われることも。その際、火を点けたままその場を離れてしまうと、火災の発生につながる恐れがあります。調理中は火のそばから離れないこと、コンロから離れるときはいったん火を止めることを徹底しましょう」

「また、コンロの周りには、燃えやすいものは置かないようにしてください。DIYでコンロ周りの壁紙を変える方もいると思いますが、なかには燃えやすい素材のものもあるため、耐火性のある壁紙を選びましょう。また、調理中に衣類の袖などから引火してしまう『着衣着火」にも注意が必要です。もこもこしたニット素材やフリース素材はとくに引火しやすいので、調理中はそのような素材を使用した衣類の着用は避けた方が良いでしょう」

まずはこれだけ!

食材の基本の切り方

食材の切り方は、素材の性質や調理法によってさまざまです。同じ食材でも、切り方次第で味や食感が大きく変化します。レシピによく登場する野菜の基本の切り方を、引き続き河野さんに教えていただきましょう。

・千切り

野菜を1mm程度の幅で細かくカットします。とくに千切りキャベツはサラダにしたり、市販の惣菜の付け合わせとして添えたりするだけで、手軽に野菜を摂取できます。

「キャベツの場合は外側から葉を2~3枚はがし、繊維が横向きになるように重ねて巻いて、端から細かく切っていきます。繊維を断ち切るように切ることで、ふわふわとした柔らかい口当たりになります」

・乱切り

にんじんやごぼうなど、細長い棒状の野菜をくるくると回しながら不規則な形にカットします。カレーやシチュー、肉じゃがなど、煮込み料理に適しています。

「切り口が増えることで火が通りやすく、味が染み込みやすくなります。形は一つひとつ異なりますが、大きさはなるべく揃えましょう」

・いちょう切り

大根やにんじん、れんこんなど、円柱状や球状の野菜を、いちょうの葉のような形にカットします。豚汁などの汁物や、炊き込みご飯などにも使われる万能な切り方です。

「皮をむいたら縦半分に割り、かまぼこのような半月型にしたら、切り口を下にして置きます。それをさらに縦半分に割り、端から一定の厚さでカットしていきます。厚さは作る料理に合わせて調整してください」

・くし形切り

トマトや玉ねぎ、じゃがいもなど球状の野菜を、櫛(くし)のような形にカットします。中央から放射線状になるように切っていくイメージです。サラダに添えるトマトや、フライドポテトなどにも適しています。

「まず縦半分にカットしたら、切り口を上にして半分に切り、さらに半分に切ります。トマトの場合、縦半分にカットしたらV字に切れ込みを入れてヘタを取り、同じように切っていきます」

大さじ、小さじ、カップ……

分量の計り方いろいろ

料理初心者であれば、最初はレシピ通りに作ることを心がけましょう。とくに調味料の分量は、料理の味を大きく左右する大事なポイント。レシピに書かれた手順や分量を守って調理することで、失敗も少なくなります。

調味料を計る際は、計量スプーンや計量カップを使ってきちんと計るようにしましょう。慣れてくると、目分量でも料理が作れるようになります。

計量スプーンを使った計量方法

計量スプーンには大さじと小さじの2種類があります。大さじは15ml(cc)、小さじは5ml(cc)なので、大さじ1杯=小さじ3杯分と覚えておくと、どちらかしか手元にない場合でも計量が可能です。

・液体の場合

「醤油やみりんなどの液体を計る際は、計量スプーンを水平に持ち、表面張力で盛り上がるくらいまで液体を入れます。半量(1/2杯)を計る場合は、スプーンの7分目程度の深さまでが目安です」

・粉末の場合

「砂糖や塩などの粉末を計る際は、粉末を山盛りにすくい上げ、箸や他のスプーンの柄などを使ってフチに沿うように粉末を落とし、表面を平らにします。このような状態を『すりきり』といいます。半量(1/2杯)を計る場合は、すりきりの状態から半分に区切り、印をつけたところまで半量をかき出します」

計量カップを使った計量方法

「レシピには『1カップ』と書かれていることがあるので、1カップ=200ml(cc)と覚えておきましょう。平らな場所に計量カップを置き、目盛りを見て量を調節します。粉末の場合は、トントンと打ちつけながら平らにならして目盛りに合わせます」

なお、米を計量する場合は、1カップの容量が異なるため注意が必要です。

「米は1カップ(1合)=180ml(cc)です。通常の1カップの量と混同してしまうと、炊飯時に水量が合わず、炊き方にムラができてしまうので、計量カップを使用する際は注意が必要です。米を計る際は炊飯器付属のものなど、なるべく米専用の計量カップを使うようにしましょう」

料理によって使い分けよう

火加減の違いをチェック

分量と同様に、料理の出来栄えのカギを握るのが火加減。火加減の調節をおろそかにしてしまうと、食材が焦げてしまったり、反対に生焼けになってしまったりと、失敗の原因につながるため、こまめに調節する必要があります。

基本的には、レシピに書いてある通りに調節しましょう。ガスコンロの場合、火力はコンロの火の先端で見分けることができます。

・強火

「火が鍋底の全体をなめるように広がっている状態です。火の先端が鍋底からはみ出ないよう、サイズに応じて調節しましょう。サッと焼き目をつけたいときや、お湯を沸かすときなどに使います」

・中火

「火の先端が鍋底に少し触れる程度の状態で、煮る・焼く・茹でる・揚げるなど幅広い調理に適しています。レシピで火加減が指定されていないときは、中火に設定しておくと良いでしょう」

・弱火

「鍋底に火の先端が当たらない程度の火力で、中心部分のみを熱している状態です。火力が弱いので、中身が吹きこぼれることがありません。長時間じっくりと煮込みたいときなどに適しています」

無理なく自炊を続けていくには?

料理の土台となる基本知識を理解したら、気に入ったレシピなどを参考にしながら料理に挑戦してみましょう。初めは簡単な料理から始めて、少しずつレパートリーを増やしていきます。

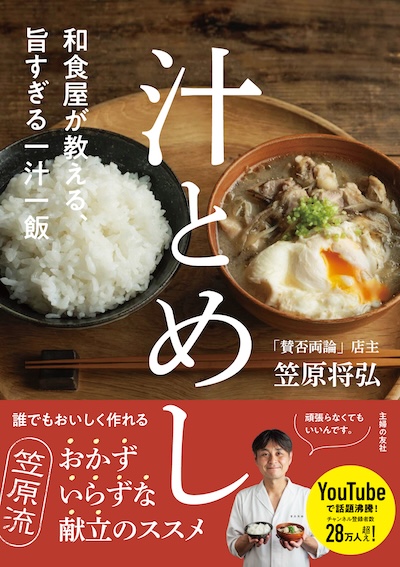

前編でもお伝えしたように、河野さんのおすすめは「ご飯と汁物、おかず一品の一汁一菜スタイル」。よりバランスの良い食生活を送るために、汁物やおかずには、一人暮らしで不足しがちな野菜を意識的に取り入れると良いでしょう。

とはいえ、日々の忙しさや献立を考える煩わしさで、時には”自炊疲れ“に陥ってしまうことも。節約や健康を意識して自炊に取り組むのは良いことですが、初めからフルスロットルで頑張りすぎた結果、早々に挫折してしまっては元も子もありません。河野さんによると、自炊を続ける上でもっとも大切なのはやはり「無理をしないこと」だそう。

「最初は、毎日ご飯を炊くだけでも十分です。料理を始めたばかりのときや、作る気力がないときは、レトルト食品や冷凍食品、お惣菜に頼っても大丈夫。週末など余裕のある日だけ料理をしてみるのも良いと思います。継続していくことが大事なので、ハードルを高く設定せず、できることから一歩ずつ始めてみてください」

自炊継続のコツは、頑張りすぎず、自分のペースで楽しみながら料理をすること。程よく手を抜きながら少しずつ習慣化して、楽しく健康的な自炊ライフを送りましょう。

Profile

一人暮らしアドバイザー・料理家 / 河野真希

自らの一人暮らし体験を元に取材や研究を重ね、2001年からWebを中心に各種メディアで暮らしに関する情報を発信。料理や家事、インテリアなど、気持ちのいい暮らしを作る、始めるためのライフスタイル提案を行う。『ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社)、『きほんから新発想まで 家事ずかん750』(朝日新聞出版)ほか、執筆や監修本多数。流行や思い込みにとらわれずに、無理なく持続可能で快適な、自分らしい暮らしづくりを応援している。2016年4月からは『料理教室つづくらす食堂』も主宰。

HP

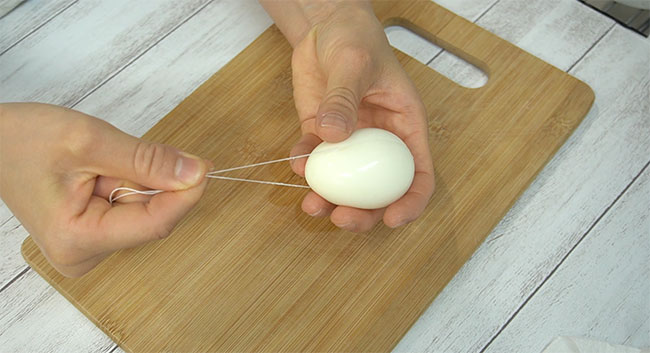

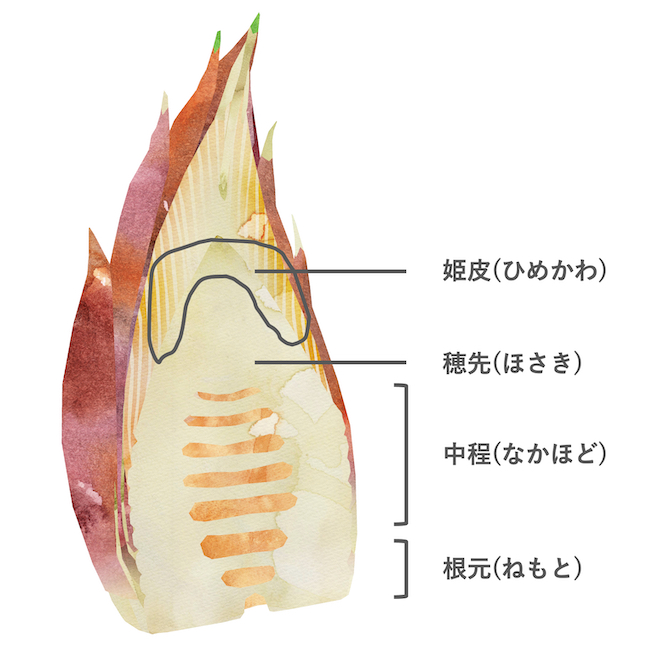

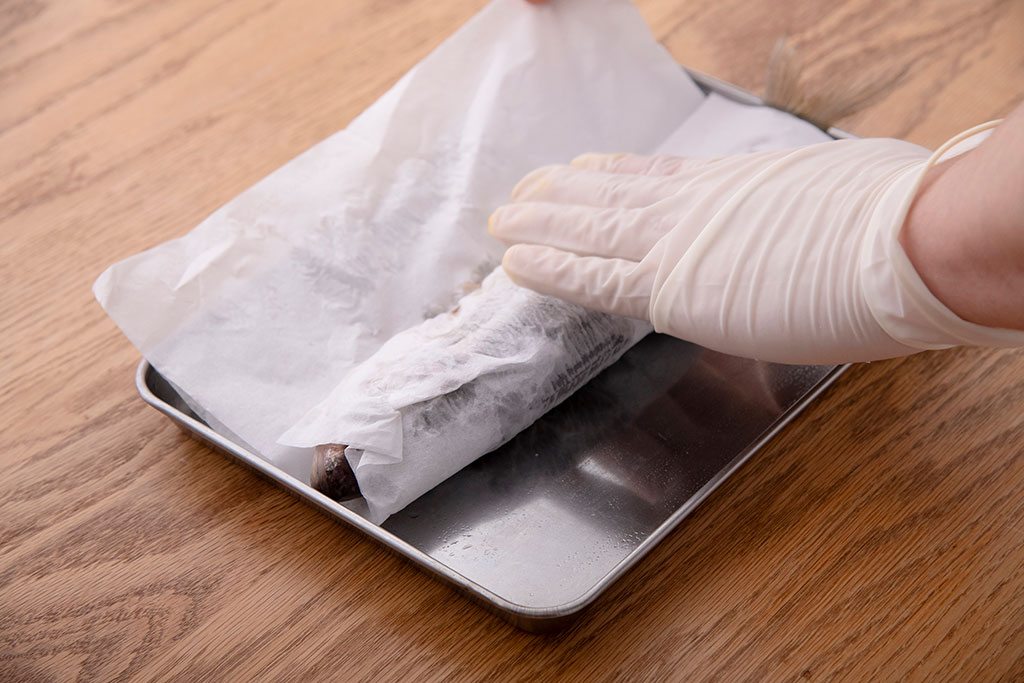

身を傷つけないように気をつけながら、皮を剥いていきます。

身を傷つけないように気をつけながら、皮を剥いていきます。