毎年、お中元でたくさんいただく缶詰。今年も大量に届いて、台所の棚がいっぱいになってしまったわ。とくにさばの水煮缶は、そのまま食べるだけじゃ飽きてしまうから、食材のひとつとして料理に活用したいのよね……。魚嫌いな子どもでも食べてくれるアレンジ方法はないかしら? ……そうだ! 近所に住んでいるフードスタイリストの黒瀬佐紀子さんは、「缶づめ料理研究家」としても活躍されていたはず。さっそく、おすそ分けがてら、缶詰レシピを教わりに行きましょう!

参ったなぁ……と、いつも困っている「参田家(まいたけ)」の面々。きょうはお母さんが、なにやら困っているようです。

参田家の人々とは……

ちょっと気弱なお父さん、元気でしっかり者のお母さん、もうすぐ小学生の娘、甘えん坊の赤ちゃん、家族を見守るオスの柴犬の4人と1匹家族。年中困ったことが発生しては、宅配便で届いた便利グッズや、ご近所の専門家からの回覧板に書かれたハウツー、知り合いの著名なお客さんに頼って解決策を伝授してもらい、日々を乗り切っている。

https://maita-ke.com/about/

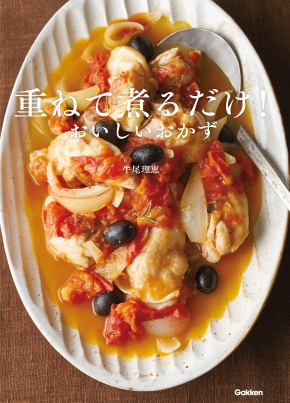

さば缶を使って食卓に副菜を1品追加!

お母さん「お中元でいただいた缶詰の使い道に困ってるんです。とくに、さばの水煮缶は子どもがあまり食べてくれなくて……」

黒瀬さん「それなら、『さば缶カレーそぼろ』はいかがでしょう? 子どもが好きなカレー味で、いろいろな料理にアレンジしやすいのが魅力です」

お母さん「それならうちの子もたくさん食べてくれそう! 簡単に作れるんですか? 」

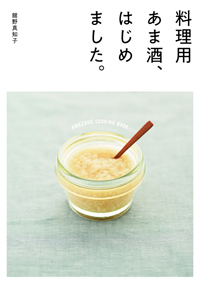

黒瀬さん「はい、とても簡単です。フライパンにオリーブオイルを引いて、みじん切りにした野菜を炒めます。次にカレー粉とケチャップ、さばの水煮缶を汁ごと投入。さばの身をほぐしながら、水気がなくなるまで煮詰めたら完成です!」

お母さん「カレー粉を加えているから、さばの生臭さを感じにくいんですね。それに、水煮缶の汁ごと使うなんて意外!」

黒瀬さん「さばに含まれるEPAという栄養分は、食欲を抑えるGLP-1の分泌を促す効果もあるんですよ。また、さばには脳細胞を活性化するといわれるDHAも豊富です。料理をする際は、栄養が含まれている缶の汁ごと使用するのがベストです。実は、缶詰は塩などの調味料とともに生魚を缶に入れてから蓋をし、熱を加えているんです。そのため、普段は調理過程で流れ出てしまう栄養素を、缶詰ならしっかり摂ることができるのです」

お母さん「それは知りませんでした! さばの水煮缶はただの保存食ではなく、栄養面で見ても優秀な食材だったんですね」

黒瀬さん「さば缶カレーそぼろは、冷蔵保存で3〜4日もちます。そのままご飯にのせて食べたり、レタスに包んだり、豆腐を加えて醤油や塩を足して、カレー炒り豆腐にしたり。いろいろな食べ方ができます。また、チーズを足してオムレツの具にすれば、忙しい朝でも手軽にチーズオムレツが作れますよ」

お母さん「メモメモ! うちにある大量のさば缶を消費できるうえに、もう1品ほしいときにいろいろ助かりますね」

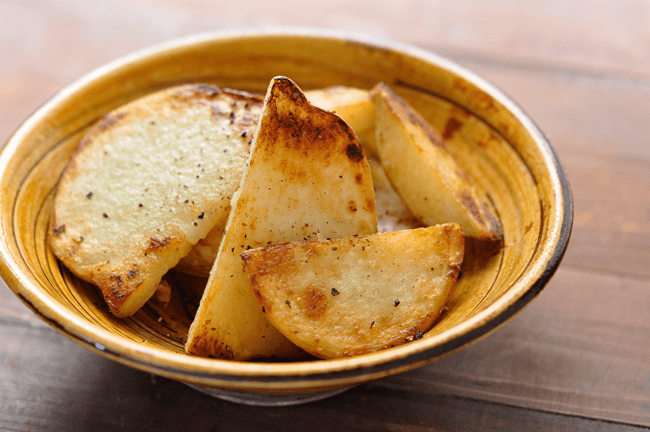

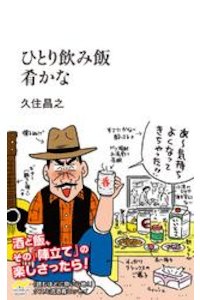

黒瀬さん「大人向けレシピとして、さばの水煮缶にショウガやミョウガ、大葉や長ネギなどの薬味と一緒に、そうめんにのせて食べるのもおすすめです。缶詰は味付けされているので、ササッとおつまみを作りたいときに便利ですよ。たとえば焼き鳥缶なら、チンしたじゃがいもの上にタレごとのせて黒胡椒をふったり。ホタテ缶なら、半分にカットしたアボカドにのせてレモンを絞ったりするだけで完成です」

お母さん「それなら簡単に作れるし、お父さんも喜びそう! 早速、教えてもらった缶詰レシピを試してみますね。これでうちの献立もマンネリにならずにすみます!」

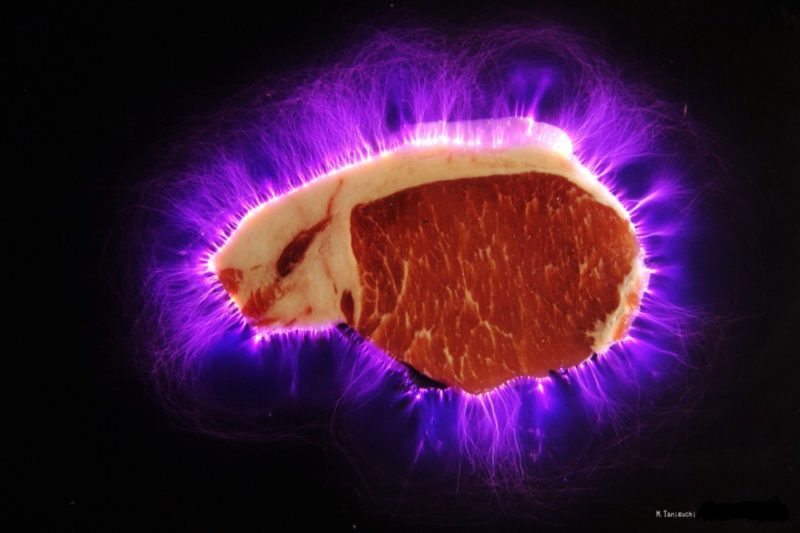

さば缶の水煮缶で作る「さば缶カレーそぼろ」

【材料(2人前)】

さばの水煮缶…1缶(総量190g)

たまねぎ…60g

にんじん…30g

ピーマン…20g

レタス…お好みで数枚

オリーブオイル…小さじ2

カレー粉…小さじ2

ケチャップ…小さじ2

塩…適量

まとめ

さばの水煮缶は、汁ごと使って栄養吸収

さばの水煮缶を使った「サバ缶カレーそぼろ」をさっそく作ってみたわ! さばの旨みがほかの具材やカレー粉と馴染んで、本当に絶品。ドライカレーのような仕上がりで、子どもも喜んで食べてくれたの。お弁当のおかずとしても使えるし、さっそく作り置きレパートリーに追加したわ。これを機に、お中元でもらった缶詰を使って、いろんなレシピに挑戦しましょう!

【教えてくれたのは……】

フードスタイリスト/缶づめ料理研究家・黒瀬佐紀子さん

デザイン事務所に勤めた後、和食・フレンチ店でサービス実務にあたる。 その後、料理研究家のアシスタントを経て、現在はフードスタイリストとして活躍中。『缶詰食堂』(文化出版局)、『さば缶ダイエット』(主婦と生活社)、『缶つま』(世界文化社)など多数の著書が好評発売中。

http://www.omeletyellow.net/index.html