少しずつ日常を取り戻しつつありますが、新型コロナウイルスが流行する前と後では、価値観は大きく変わりました。「断捨離」メソッドの生みの親でもあるやましたひでこさんは、2020年10月から、本拠地・東京に加えて、鹿児島県指宿市にも拠点を構え行き来する、いわば“多拠点居住”を始めたといいます。

2022年もちょうど折り返し地点。私たちがこれから進むべき道はどこなのか、日々変化していく中で考えるべきことはなにか、多拠点での住まいを起点にお話しいただきました。

コロナ禍で生まれた「指宿リトリート」

———以前、取材させていただいたのが2020年の年末。その際に、指宿のホテルに住民票を移されたと伺って驚きました。現在のやましたさんは、どのような生活をされているのでしょうか?

「東京と指宿の二拠点生活を続けています。自然がいっぱいの指宿と、刺激的な東京。理想は半々ですが、なかなかそれも難しくて。現状は3分の1が指宿、3分の2が東京くらいの割合で過ごしています。以前の連載でも、『“断”ちがたいものは人間関係で、“離”れがたいのが土地』とお伝えしましたが、二拠点生活をしていくと、人間には、都会の暮らしも田舎の暮らしも、どちらも必要だったのだと実感しています」

———どちらもですか?

「対照的であるからこそ、ひとつになって初めてバランスが取れると、あらためて感じました。コロナ禍で田舎暮らしにシフトした方もるけれど、“田舎がいい”とか“都会がダメ”なのではなくて、両方と行ったり来たりすることで、健やかに生きていけるのだと思ったんです。私が欲張りなのかもしれないけれど、都会にしかないもの、田舎だから味わえるもの、どちらも体験したいじゃない?(笑)」

———二拠点生活は“いいとこ取り”ってことですね。指宿リトリートは、一般の方も宿泊できる施設とのことですが、どのような場所なのでしょうか?

「コロナ禍でできた場所でもあるから“一時待避所”をイメージして作りました。本当にいろんな方がやってきますよ。2泊3日で慌しく帰っていく人もいれば、1か月ほどのんびり滞在する人も。一般的なホテルや観光地と違うのは、一度リトリートに訪れた人は『ただいま〜』と言いながら、また帰ってきてくれるところでしょうか」

———利用される方も『ただいま〜』と戻ってくるなんて、素敵ですね。

「観光地ってあまり繰り返し行かないですよね? ここには『また来ます』って、帰ってくる人が多くて。初めていらっしゃった方と話していると、『ずっと悩んで、やっと来られました!』って、一大決心してやってくるんですよ。リトリートも、山の中にある砦のようだから、時間もかかるし大変なんです。でも、一度来れば『来られた』って自信になるし、不思議と2回目以降は『近い』って感じるんです。私も今は全然、遠いと思わなくなりましたね」

———繰り返していくことで、近く感じるようになるのは面白いですね。

「不思議なんだけど、遠いと思ったことはないです(笑)。満員電車で1時間以上かけて通勤している人と比べたら、飛行機に乗っていれば着くし、空港からも車で1時間半ほどなので、慣れれば近いんですよ」

空間が変わると、自分の意識も変わる

———二拠点生活をしていく中で、ご苦労はありましたか?

「その時、その場での自分の最適があるから、大変だったことはほとんどありませんでしたね。むしろ指宿の良さも、東京の良さもどちらも味わえて楽しいですよ。こういう話をすると、『それはやましたさんだからできるのよ』って言われちゃうんですけど、そうじゃないんです。人間、できない探しは大得意! できない理由を探すのではなく『自分がしたいのか、したくないのか』、そこから考えることが大切です」

———なるほど。「私も指宿に行ってみたいな〜」と思ったら、できる方法から考えればいいってことですね。

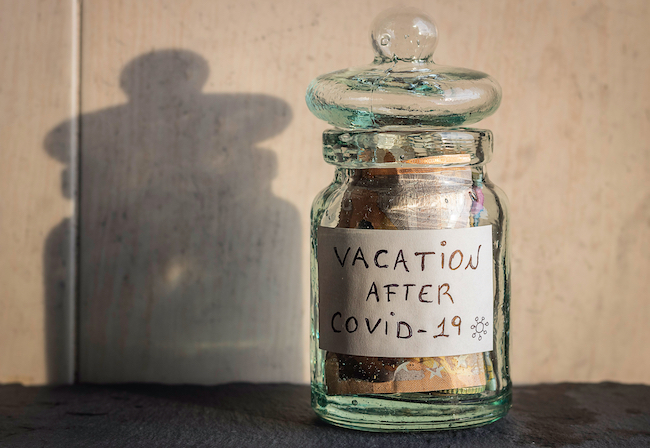

「そうです。『いいなぁ〜』と思ったなら、どうしたらできるかを考えればいいだけ。何かをしようと思った時、私たちはできない理由から探してしまうんです。これは思考の癖。まず行動を起こしていくと、『できた』という結果が積み重なっていくので、『いいなぁ〜』と思ったなら行動あるのみです」

———そんなやましたさんが、これからやってみたいと思っていることはどんなことなのでしょうか?

「実はね、指宿でシロくんというお馬さんを飼ったんです」

———え、馬!? 馬って個人で飼えるんですか?

「東京にいたら無理ですよね(笑)。指宿の大自然を見ていると、『ここならお馬さんと暮らせるな〜』なんて、思考まで大きくなっちゃって。今は、近くの乗馬場で預かってもらっているんですけど、空間が変わったことで、自分の意識も変わったんですよね。景色に合わせて、空間に合わせて、自分の視野が広がっていくことは、二拠点生活だからこそ実現できたことだと思います」

———なるほど、すごい! 東京だけで暮らしていては、そういう発想にならないかもしれません。そもそも空間自体が狭いというか……。

「そうですね。機会があれば、高いところから都会のビル群を見てみてほしいんですが、まるで隙間を埋めるようにビルがひしめき合っていますよね? この状態が本当に“快適”かどうか、一度考えてみてほしいんです。カラーボックスのように積み上げられた建物の中をのぞいてみると、その中にもカラーボックスがいっぱい。街の中も、家の中も、窮屈な状態です。一方、田舎に目を向けると人口減少によって、空き家が増えて、街も家も生きている感じがしないですよね。密な場所と、疎な場所で、新陳代謝を生み出すことが、快適な街にするポイントなのだと思います」

———断捨離の考え方は、まちづくりにも活かせるんですね。

「誰も、ここに定住しなさいなんて言っていないですよね? 都会と田舎でバランスを取りながら、自在に暮らすことができれば、もっと楽しい人生になると思います。断捨離のテーマは『空間で労う、もてなす』です。空間が変われば、意識も簡単に変わりますよ」

2022年は、調和に向けてスタートする年

———以前のお話だと、2020年は分断の年、2021年は好きなものを選び、楽しむ年と伺いました。2022年もちょうど折り返しになりましたが、今年はどんな年でしょうか?

「今年は『調和に向けてスタートする年』でしょう。さまざまな変化を経験して、多様な価値観が生まれました。それらが調和に向かっていく年になると思います。そのスタートを切れるか、それとも変化についていけず固執してしまうか……」

———すごく慌ただしい時期を過ごしてきたので、調和や安定に向かっていると思うと、ホッとします。

「変化を経験すると、安定したいと思いますよね。でも、安定は固定ではありません。乗馬を例にしてみましょう。馬って想定していない動きをするので、常に変化していますよね。馬に合わせて動かないと、乗りこなすことはできません。乗馬している人をみると、固まっている人っていないでしょ? 人生は安定を求めがちなんですが、安定した場所はないんですよ。変化には変化で対応することが安定であり、調和なんです」

———変化には、変化を。コロナ禍でいろんなことが変わったので、今のお話に納得できます。

「確実に時間は変化しているので、どうやったって元には戻れませんから。過去の成功や失敗に固着しすぎると、調和はできません。何かにしがみつくのは、安定じゃないんです」

———これは今までの連載でも教えていただいた『断捨離』の考え方とも通じるものがありますね。ちょっとスケールの大きな話になっちゃいますが、今のご時世、変化に不安を感じたり、「このままがいい」と感じる人が多かったり、どこか停滞感を感じる時もあります。

「今の日本は、元気がないですよね。それは住環境にも表れていて、いろいろなご自宅にお邪魔させてもらうのですが、どこも閉塞感と拘束感が漂っています。そんな中で暮らしていると、人間関係にも影響するのは当然です」

———住環境から、人間関係にまで悪影響が及んでいるとは……。調和に向けてスタートが切れるようにしたいですね。

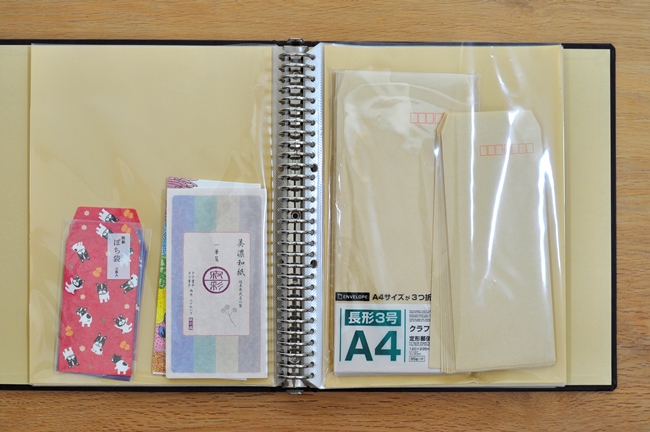

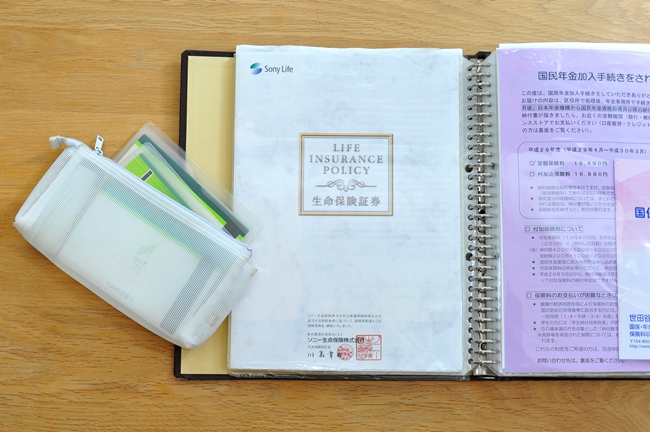

「断捨離で空間を甦らせていくことで、元気と癒しを与えられると思います。何度もお伝えしていますが、断捨離は捨てるだけではありません。断捨離の基本は、断=なだれ込むモノを「断」つ、捨=いらないモノを「捨」てる、「離」=「断」と「捨」を繰り返し、モノへの執着から「離」れること。私たちは大きな変化を経験しているわけですから、何かにしがみつこうとせず、調和していきたいですね」

やましたひでこさんの「断捨離」に関する過去のコラムはこちら

https://at-living.press/tag/yamashitahideko-danshari/

【プロフィール】

クラターコンサルタント / やましたひでこ

一般財団法人「断捨離®︎」代表。学生時代に出逢ったヨガの行法哲学「断行・捨行・離行」に着想を得た「断捨離」を日常の「片づけ」に落とし込み応用提唱。誰もが実践可能な「自己探訪メソッド」を構築。断捨離は人生を有機的に機能させる「行動哲学」と位置づけ、空間を新陳代謝させながら新たな思考と行動を促すその提案は、年齢、性別、職業を問わず圧倒的な支持を得ている。『断捨離』をはじめとするシリーズ書籍は、国内外累計500万部を超えるミリオンセラー。アジア各国、ヨーロッパ各国において20言語以上に翻訳されている。

・BS朝日「ウチ、断捨離しました!」<毎週月曜夜8時>レギュラー出演中

https://www.bs-asahi.co.jp/danshari/

・やましたひでこ公式HP『断捨離』

日々是ごきげん 今からここからスタート http://www.yamashitahideko.com/

・やましたひでこオフィシャルブログ『断捨離』

断捨離で日々是ごきげんに生きる知恵 http://ameblo.jp/danshariblog/

・断捨離オフィシャルfacebookページ http://www.facebook.com/dansharist