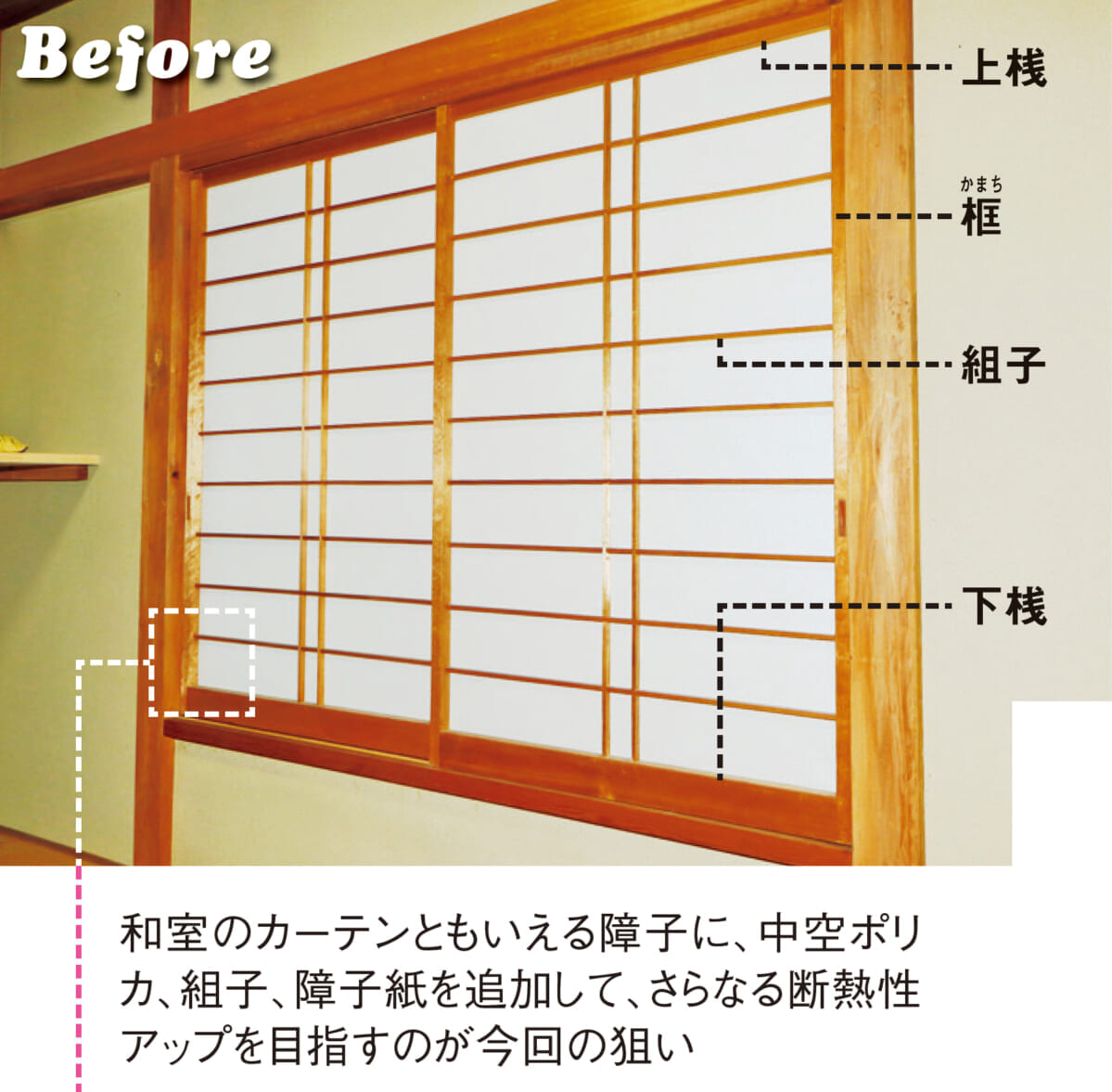

断熱とは、室内外の「熱」の移動を「断つ」こと。外は寒くても家の中は暖かく、外が暑くても家の中は涼しい。そんな春の陽気のように年中快適なマイホームをDIYで手に入れよう。今回は、快適な部屋づくりへの第一歩となる断熱の基本を解説。

POINT1 断熱を高めるメリットはこんなにある!

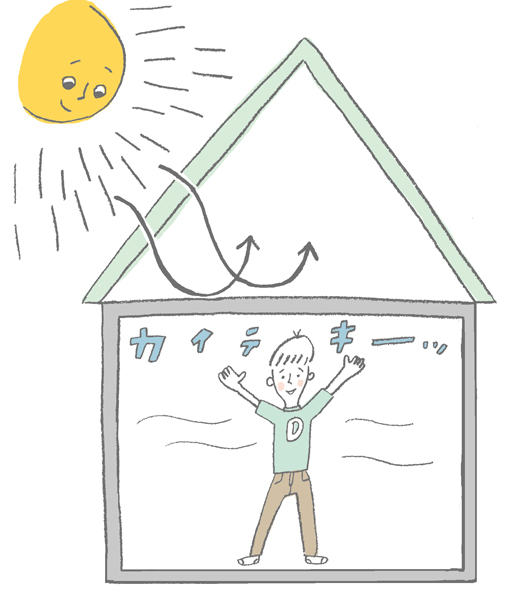

・夏は涼しくて冬は暖かいからいつでも快適

断熱性が高い家だと、夏は外からの熱を遮断、冬は室内の暖かい空気が外に逃げなくなる。家の隅々まで均一な温度に保てるため、天井が熱を持ってロフトがすごく暑い……、部屋の足もとが寒い……、部屋間で温度差がある……といったことをなくすことができる。「頭熱足寒」から「頭寒足熱」の快適な空間作りを目指そう。

・暖房器具の稼働時間を減らせてエコ

断熱がしっかりとした家では、エアコンやストーブといった冷暖房の効きがよくなり、日によっては使わなくても快適に過ごせる場合も。電気代や燃料を使う量を減らせるため、体にもお財布にも優しいエコな暮らしへとつながる。

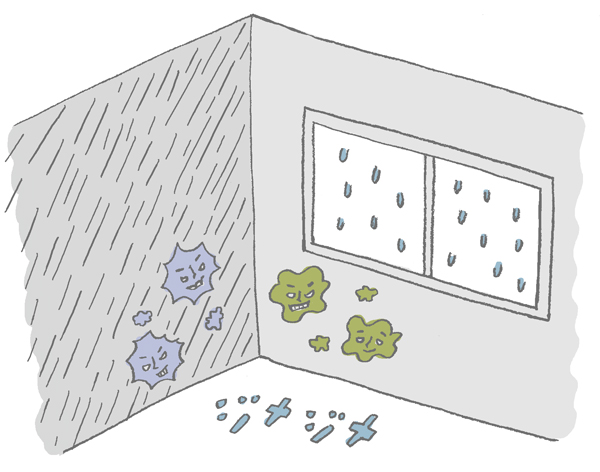

・室内に冷えた場所を作らず表面結露を防ぐ

冬は窓が曇ったり水滴がつく「表面結露」が発生することがあるが、断熱が不十分だと壁の表面にも結露が現れることがある。とくに冷えやすいコーナー部分、家具の裏側などは要注意。結露はカビやダニの発生源となり、ぜんそくやアレルギーを引き起こす要因になるので、建物全体の断熱性を高めて家の中に冷えた部分を作らないようにしたい。

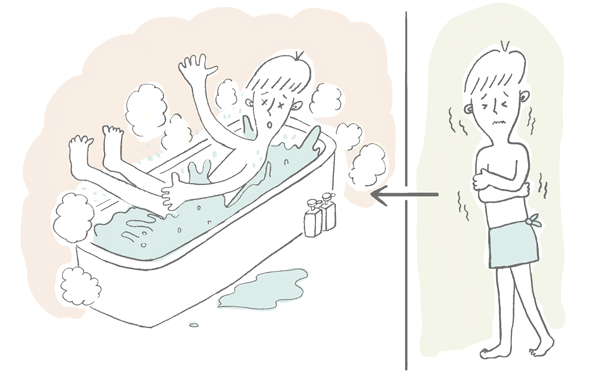

・冬場に多いヒートショックの対策になる

気温の変化によって血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こるヒートショックと呼ばれる現象。暖かいリビング→寒い廊下や脱衣所、浴室→熱いお湯のはった浴槽に入ることで起こるケースがもっとも多いが、トイレでの発生例もあるので、お風呂以外でも温度変化のある場所には注意したい。断熱がしっかりされていると家全体の温度差が少なくなるため、ヒートショックが起きる心配をなくすこともできる。

POINT2 熱の伝わり方は3通り

熱は高温側から低温側に向かって移動するが、そのルートには種類がある。物質によって運ばれる「伝導」、温度差によって生じた液体や気体によって運ばれる「対流」、電磁波によって運ばれる「放射(輻射)」の3パターン。断熱でとくに意識しておきたいのは対流と放射で、すき間をなくして風の流れをなくすこと、窓や壁の表面温度を上げることが大事になる。

・触れることで感じる温度「伝導」

物質の中の熱が高い部分から冷たい部分に徐々に移動する現象で、肌に直接触れることで感じとれる。とくに熱伝

導率の高い金属は、そのまま触れてもヒンヤリとしているが、熱せられたトタン屋根などを触ると熱く感じるのはこのため。熱の伝わり方が遅いほど「断熱性が高い」資材となる。

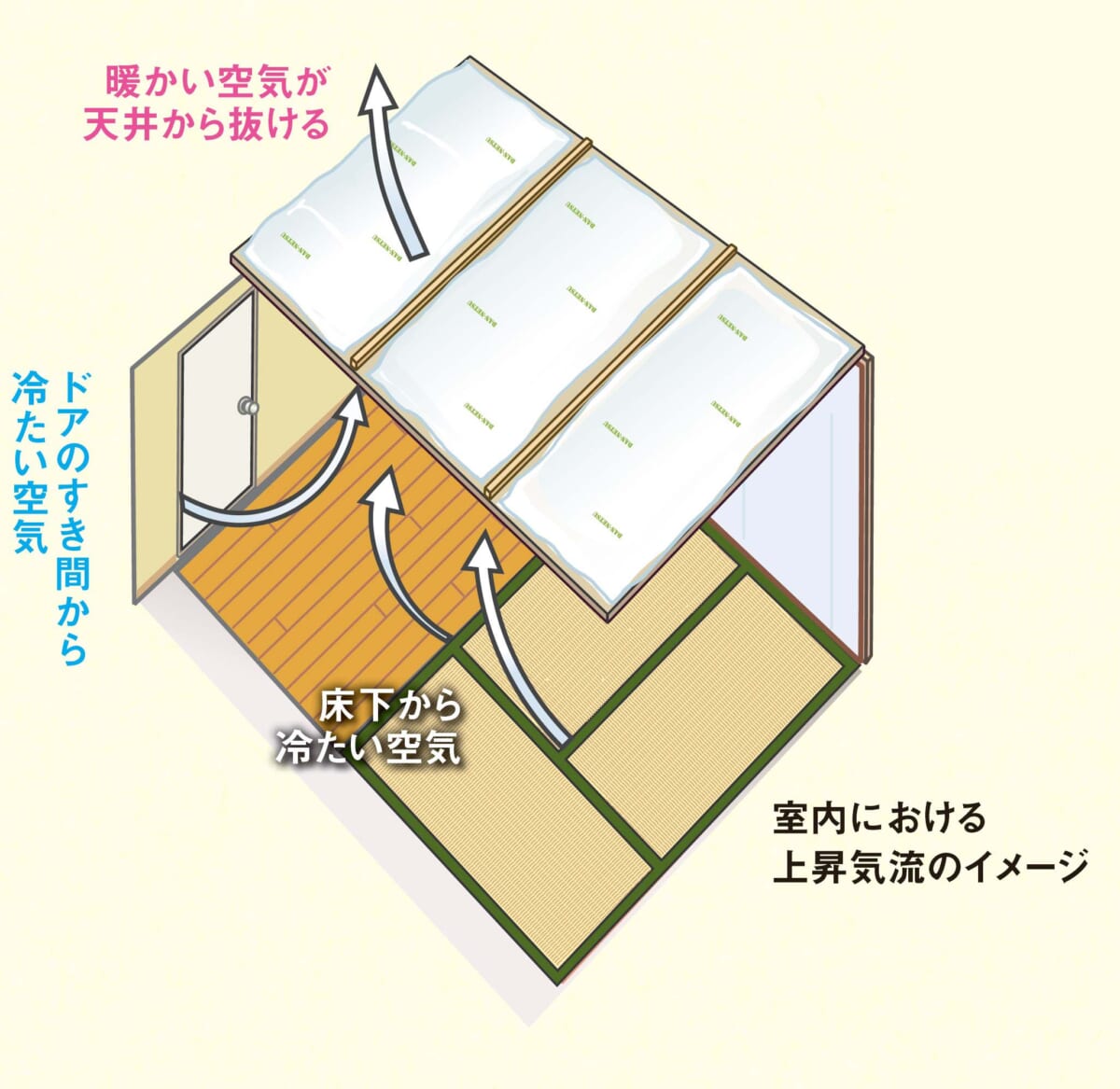

・熱が空気や液体によって運ばれる「対流」

熱を蓄えた空気や液体が移動することで他の物質に伝えること。暖かい空気や水は熱による膨張で比重が軽くなり、上昇する性質がある。「暖房をつけても室内の上だけ暖かくて足もとが寒い」「お風呂を追い炊きしたら上だけ熱くて底のほうは冷たかった」と感じるのはこの現象のため。

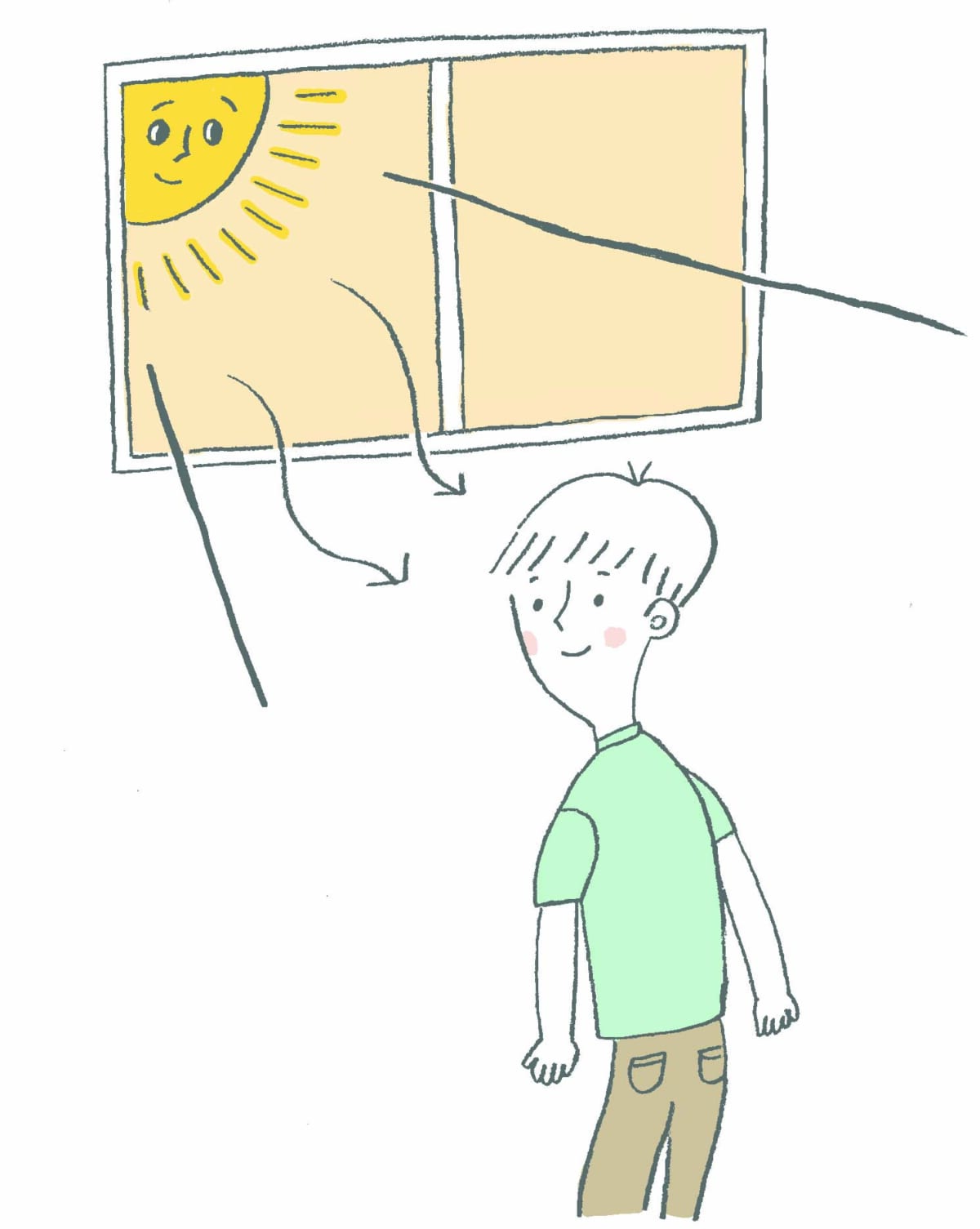

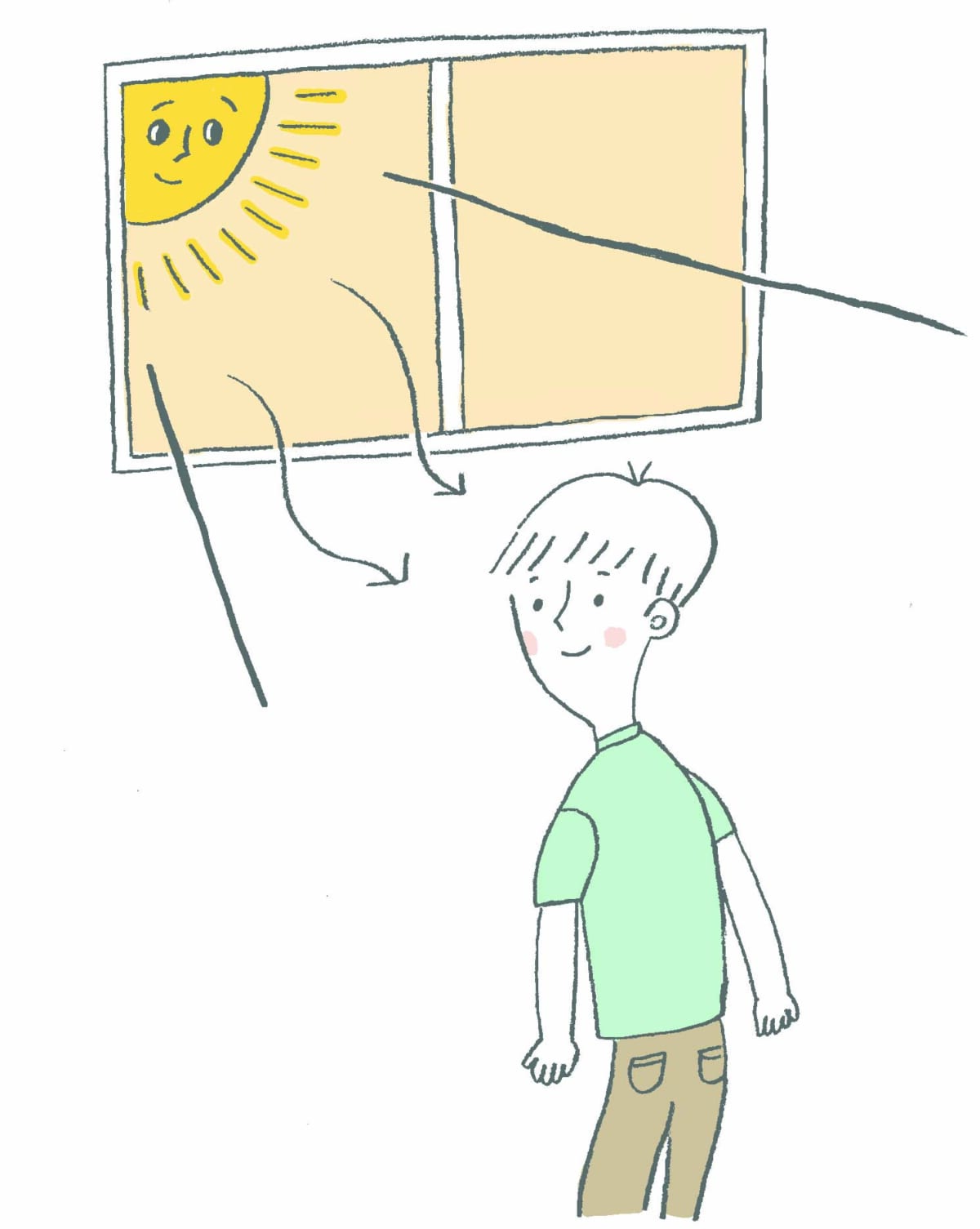

・熱エネルギーが体に直に届く「放射(輻射)」

離れた物質から電磁波によって感じる熱さ。日陰だと寒いが、日なたにいると暖かく感じるのは、一帯の気温が変化しているのではなく太陽の熱エネルギーが放射によって直に体に届いているから。ストーブや焚き火などに手をかざすと暖かく感じるのもこのため。

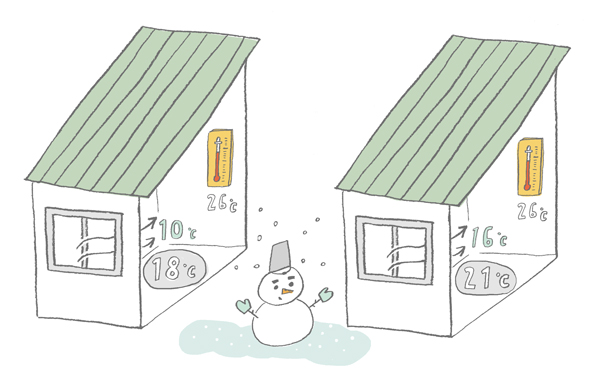

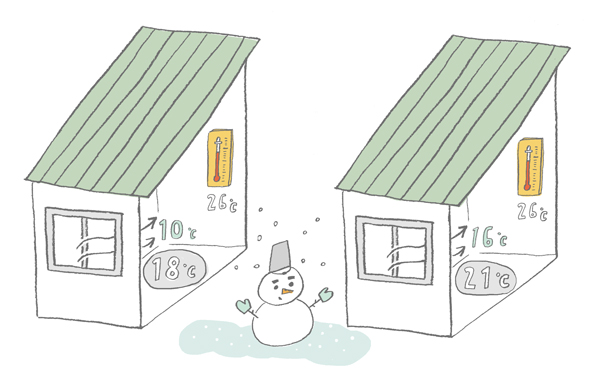

POINT4 大事なのは室温よりも体感温度

熱の移動ルートで忘れがちなのが「放射(輻射)」で、これが体感温度に密に関わってくる。体感温度は左の計算式で求めることが可能。たとえば下のイラストのように、同じ室温でも窓や壁の表面温度が低い、つまり断熱性が低い状態だと体感温度は下がるというわけだ。

右が断熱性が低い家、左が断熱性が高い家

右が断熱性が低い家、左が断熱性が高い家

放射温度を測ってみよう!

放射温度を測るには、赤外線式のサーモメーターが便利。安いものならネットで2000円程度から購入できる

放射温度を測るには、赤外線式のサーモメーターが便利。安いものならネットで2000円程度から購入できる

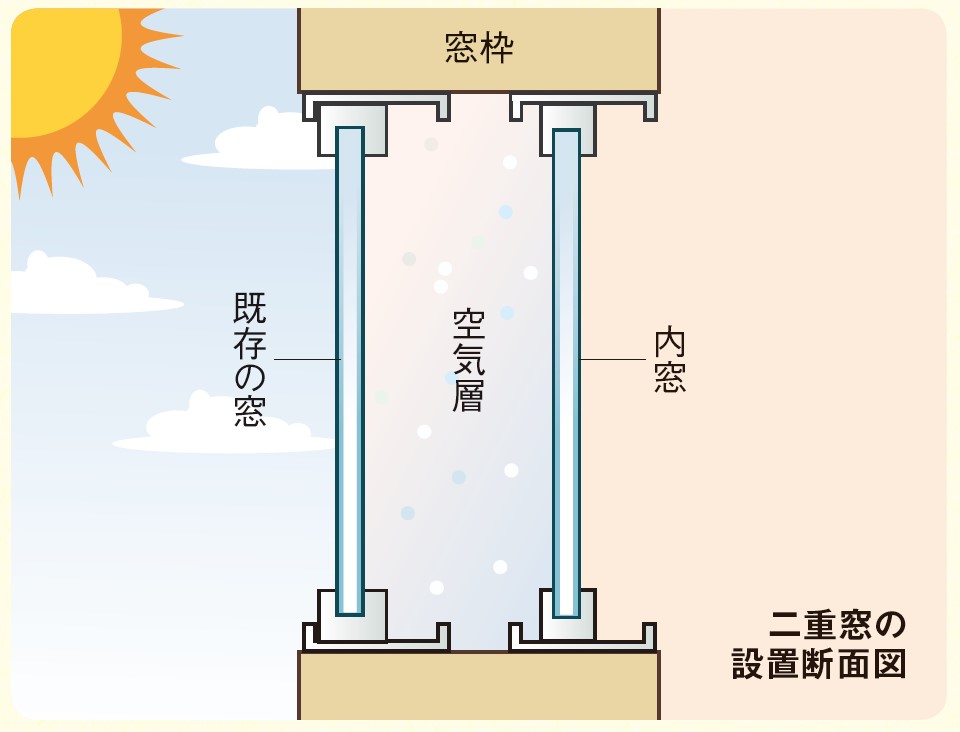

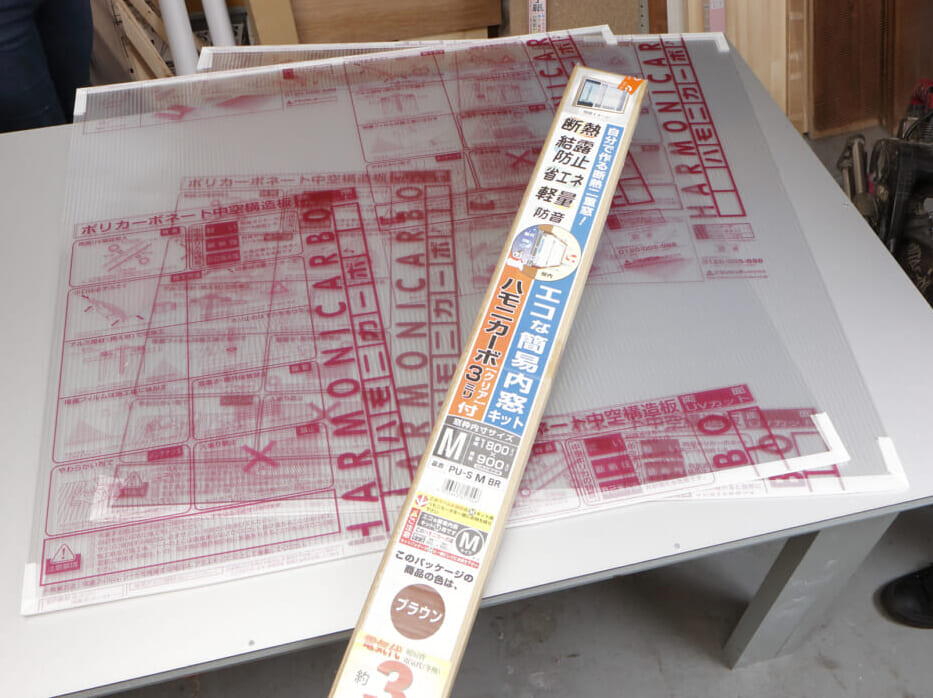

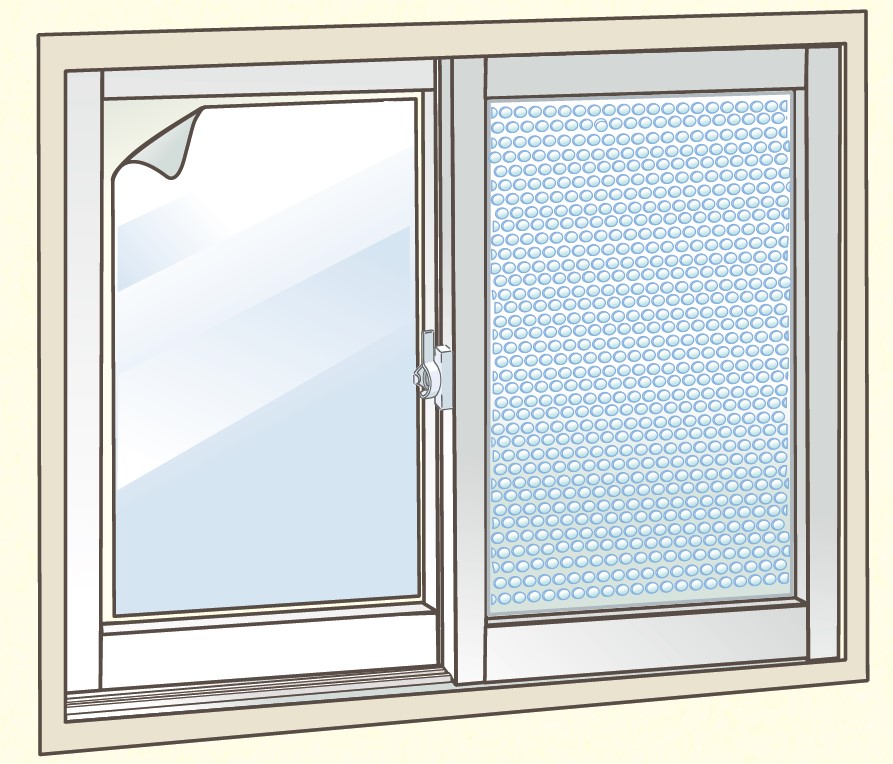

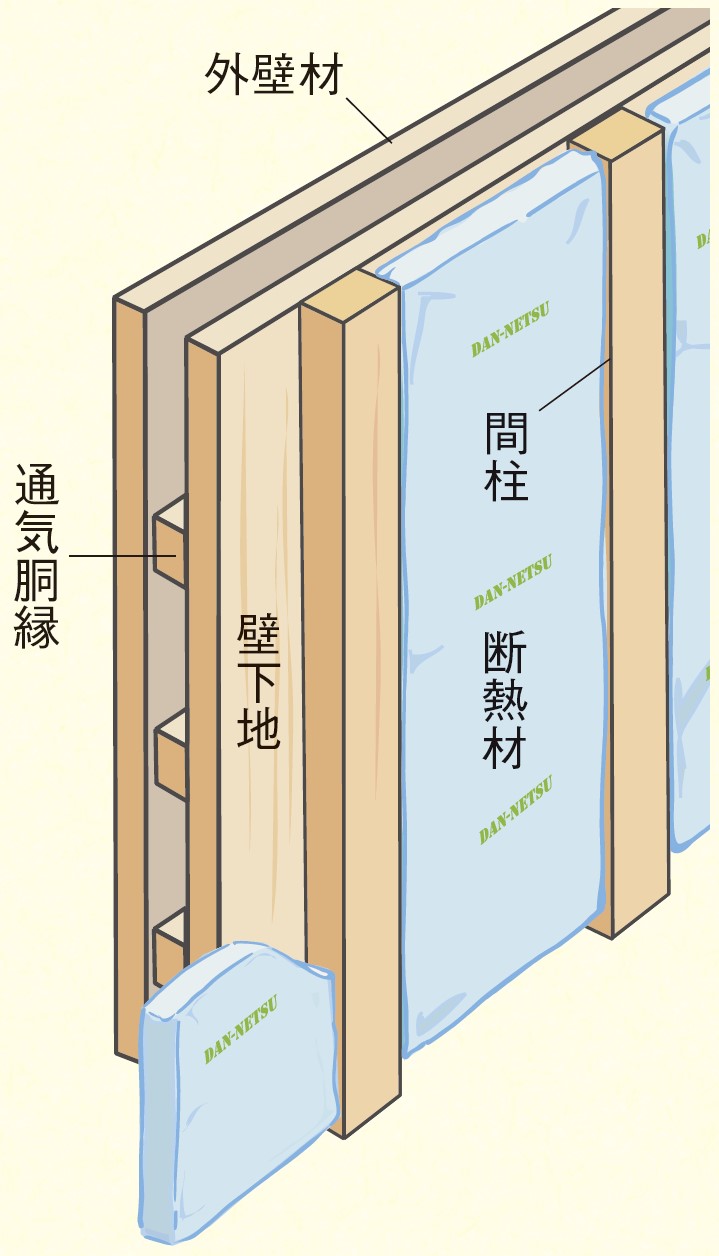

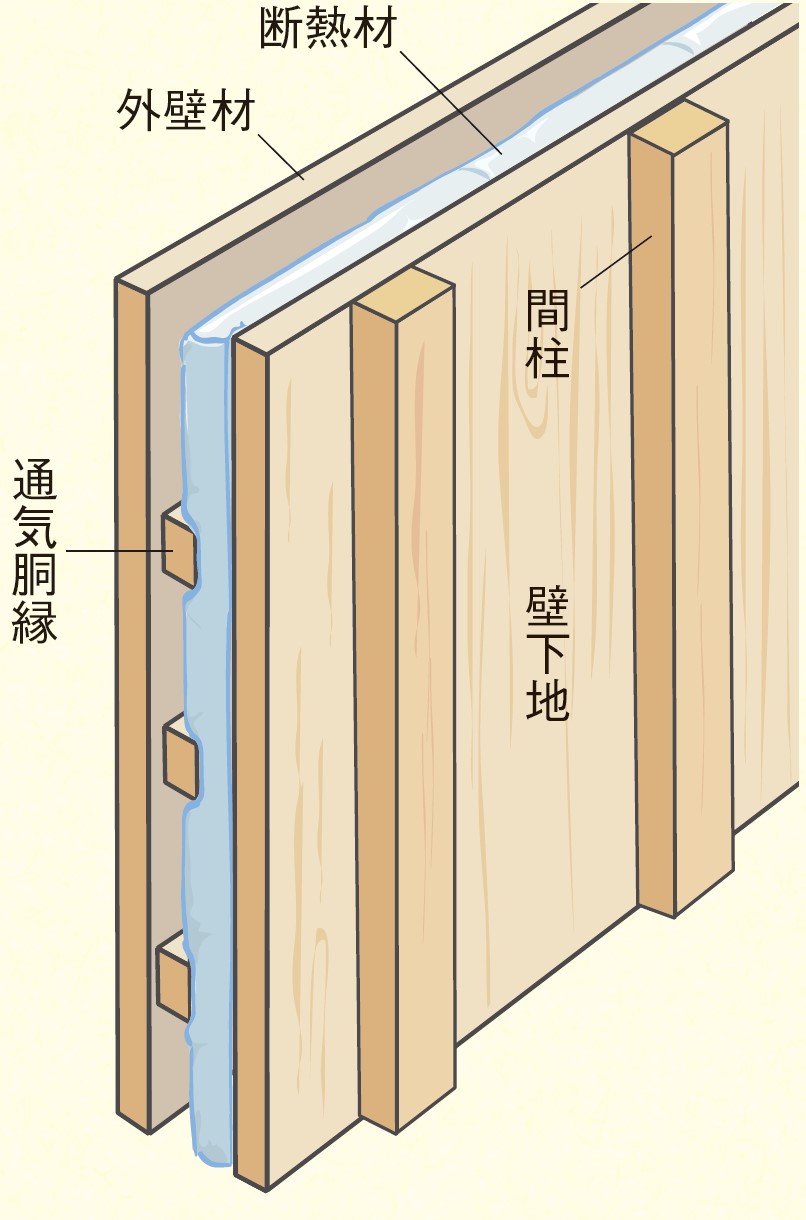

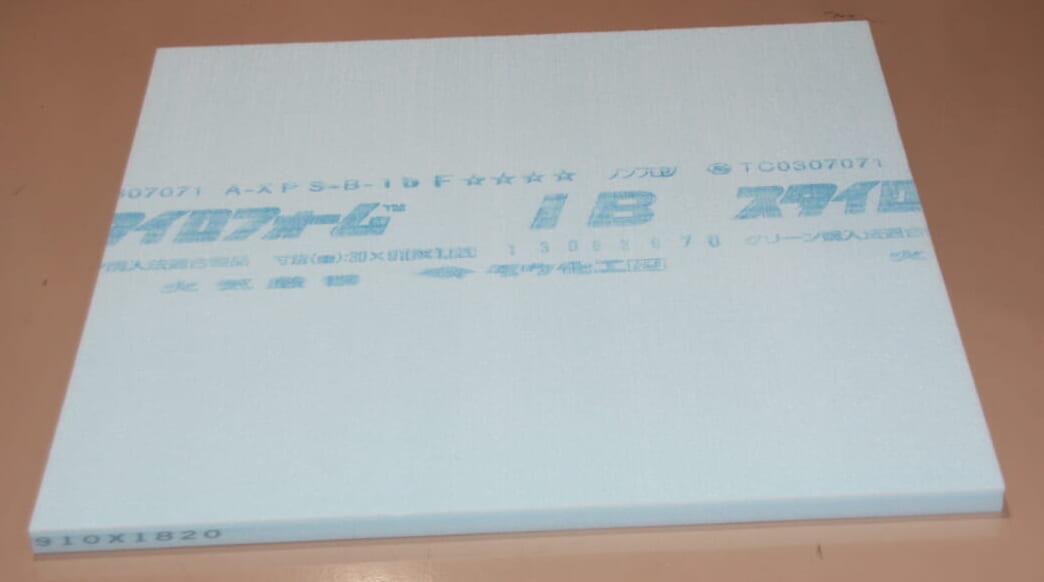

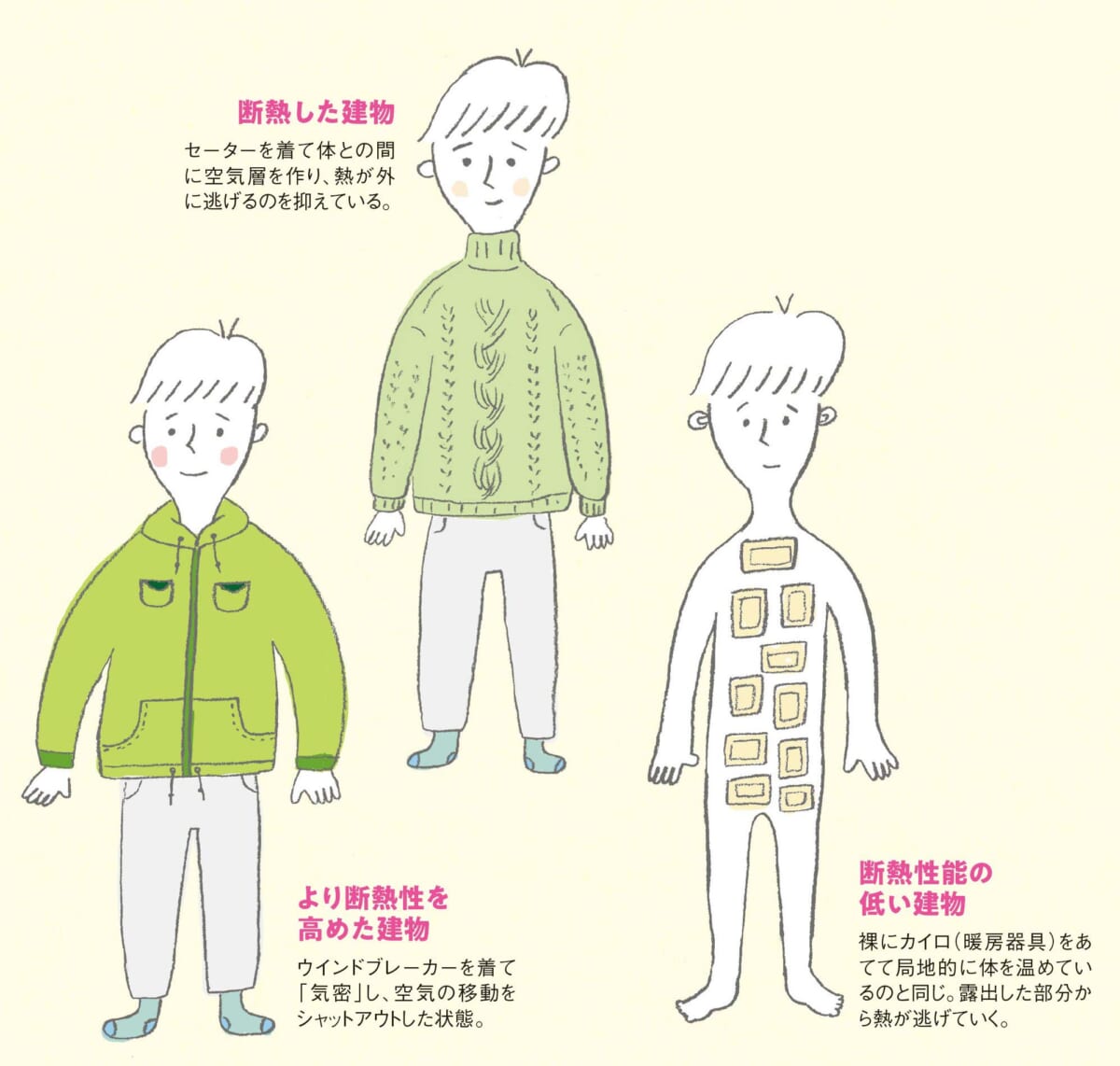

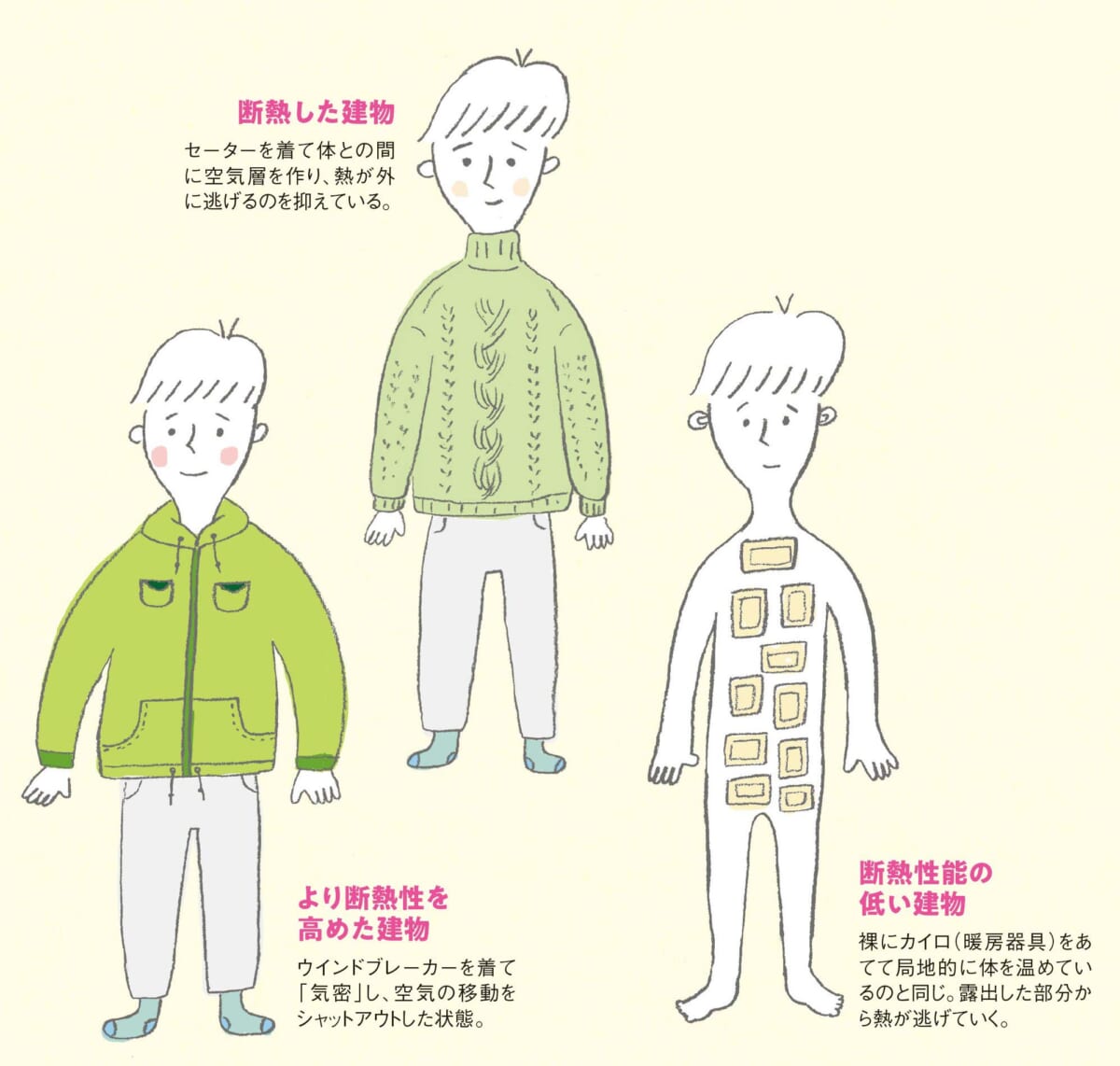

POINT4 動かない空気層を作ることが断熱

熱は、固体>液体>気体の順に伝わっていきやすいという性質がある。多くの断熱材は内部に小さく区切られた気泡、つまり動かない空気の層を持っており、熱の対流を防ぐことで断熱性能を高めることができる。断熱材とは建物の洋服ともいえるので、以下のようにイメージしておくとわかりやすい。

*掲載データは2019年12月時のものです。

イラスト◎ヒラノマキコ