昭和世代にとってホンダ「プレリュード」は、一度は乗ってみたいとあこがれた2ドアクーペでした。スポーツカーのような2ドアスタイルながら、ガチガチの走行性能は持たずに快適性や居住性を重視したこのクルマは、“デートカー”としてまたたく間に人気を集めました。

そのプレリュードがなんと24年ぶりに復活。かつて憧れた世代にキャッチアップすべく、最新電動化技術を満載しての再登場となったのです。今回は新型プレリュードに試乗したインプレッションをレポートしていきます。

発売から1か月で販売目標の8倍となる受注を獲得!

実は筆者もこのプレリュードに憧れたことをリアルに記憶している世代。当時、トヨタからは「セリカ」が、日産からは「シルビア」がそれぞれ登場していて、プレリュードとともに三つ巴の激しい販売合戦をしていたのを思い出します。

あくまで個人的な認識ですが、セリカやシルビアはやや走りを意識したクルマづくりをしていた中で、プレリュードはひたすら2人だけの快適なドライブ空間の実現を目指していた記憶があります。その意味でプレリュードは、セリカやシルビアと違った世界観でユーザーのハートをつかんでいたのです。

しかし、日本経済のバブルが弾けて低成長時代に突入した2000年代に入ると、この3車は相次いで生産を終了してしまいました。そんな中でホンダは一昨年の「Japan Mobility Show 2023」でプレリュードのプロトタイプを披露。憧れ続けてきた世代を中心に、大きな反響を巻き起こしました。そして、ついに2025年9月、6代目となる新型が販売されることとなったのです。

新型プレリュードのラインナップは1グレード構成で、販売価格は6,179,800円(税込)です。上級グレードでも200万円台で買えた、かつてのプレリュードとは比較にならないほどお高くなったわけですが、それでも発売から約1か月経った10月6日時点で、約2,400台を受注。月間販売計画300台の約8倍となる好調な立ち上がりとなったのです。

使い勝手を最優先した設計に、ゆったりくつろげる前席のシート

さて、ホンダが私に用意してくれた試乗時間は90分。試乗コースは御殿場を基点に、東名高速~芦ノ湖スカイラインを抜ける、かなりしっかりと走れるルートが設定されました。

新型プレリュードの全高は1355mm。ワイド&ローのデザインから醸し出されるイメージは、力強さよりもエレガントさが強調されている印象を受けます。低いルーフからリアエンドに至る、流れるようなデザインはまさにコンセプトで示した“空を飛ぶグライダー”をイメージするにふさわしいと思います。

運転席に乗り込むと、水平基調のダッシュボードが広い視界を生み出しているのがわかります。さらに、コンパクトに集中配置された操作スイッチや、視認性の高い表示パネルなど、全体として使い勝手を最優先にして設計されているのが伝わってきました。

シートは、後席こそプラス2的な使い勝手でしかありませんが、前席は体を包み込むたっぷりとしたサイズで、ソフトパッドで覆われた周囲のトリムが、ゆったりとくつろげる空間を提供してくれました。

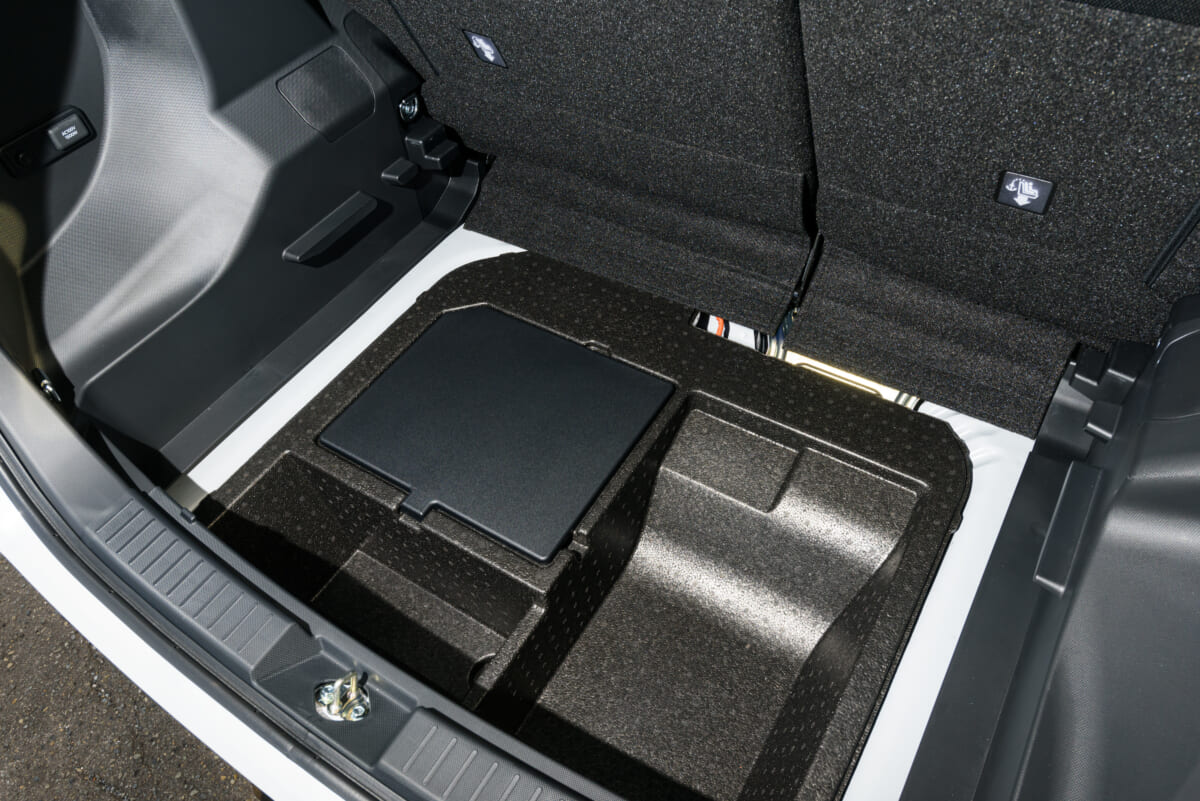

カーゴルームはプレリュードとしては初めてハッチバック式が採用されました。リアエンドを低く抑えているため、かさばるものを積載することは難しいものの、後席の背もたれをたためば、旅行に出掛けるときの大きな荷物でもしっかり載せられます。

新型プレリュードはまさに、2人が心ゆくまでドライブすることを想定した造りに仕上がっているといっていいでしょう。

しなやかな走りに感じる、“デートカー”を意識した造り込み

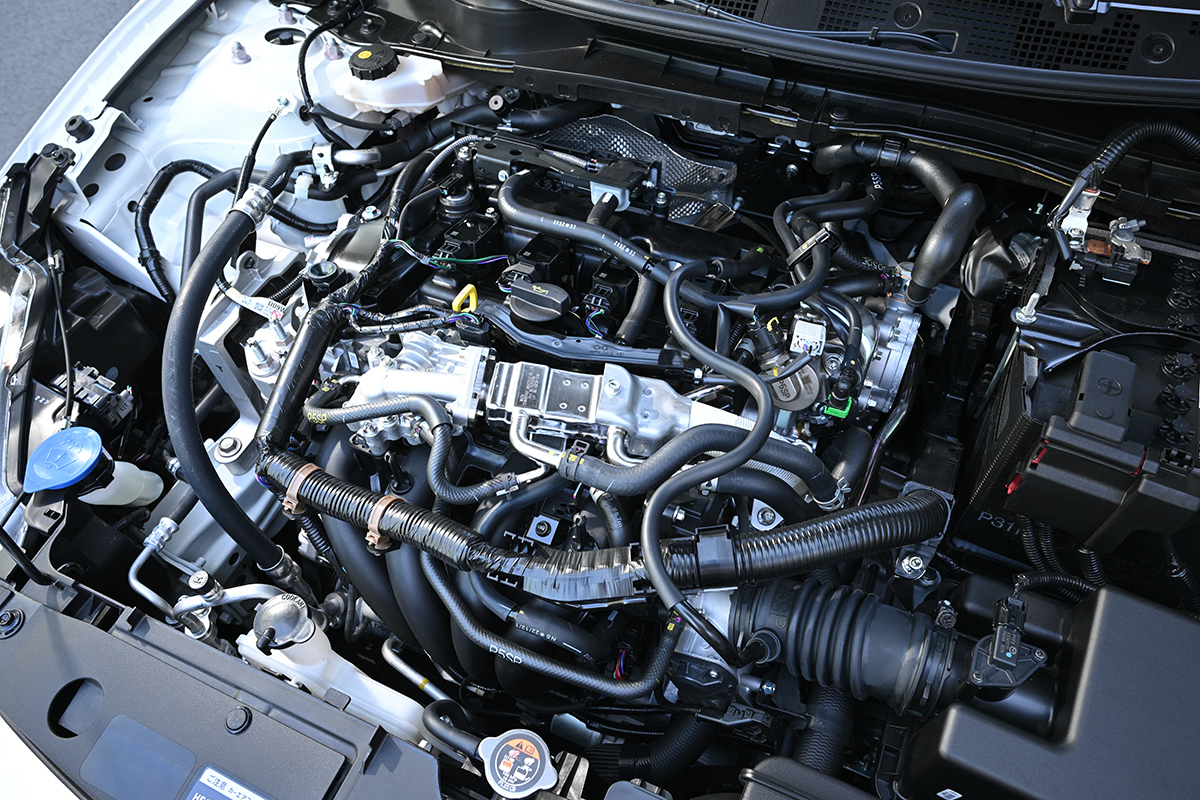

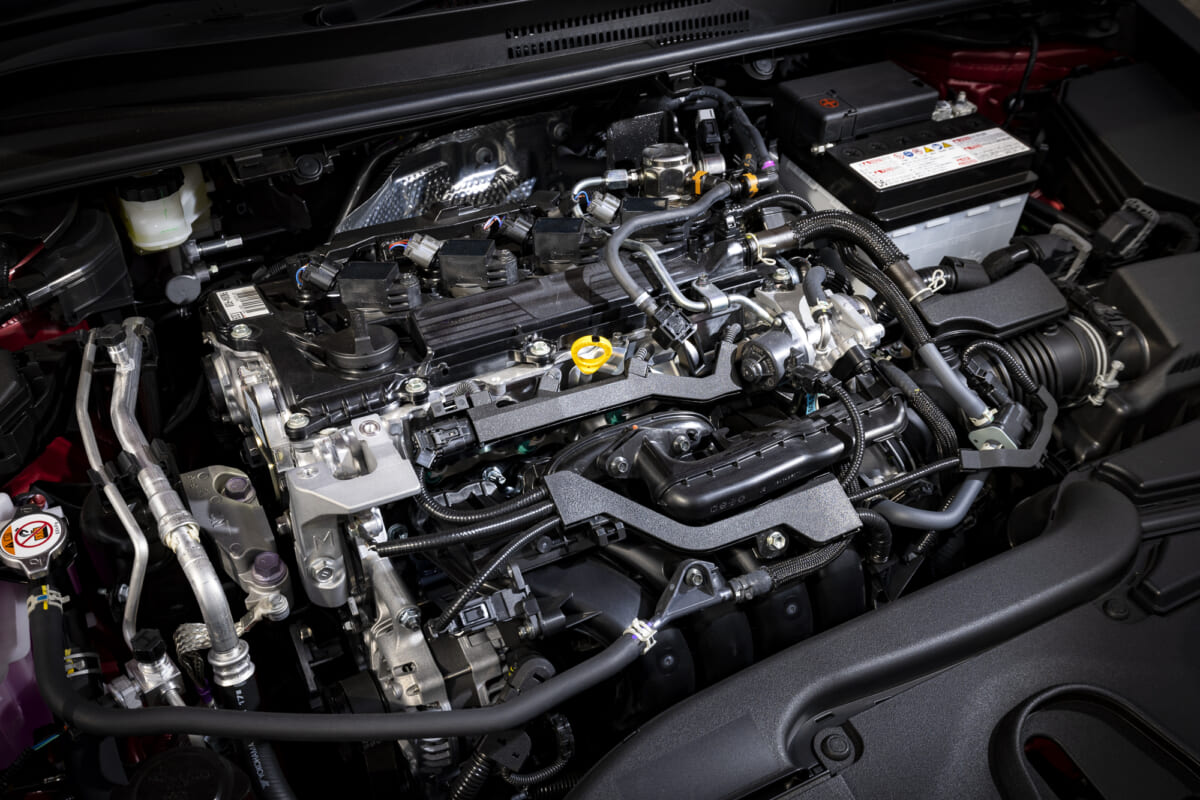

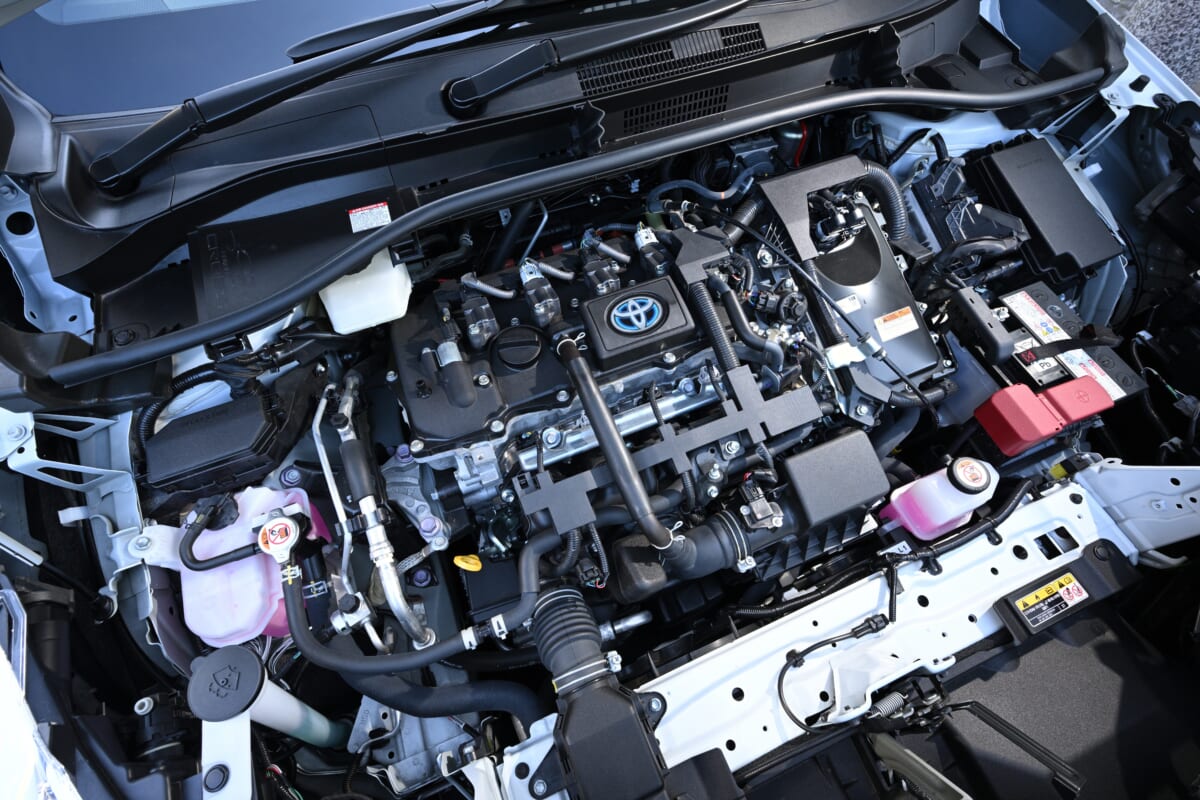

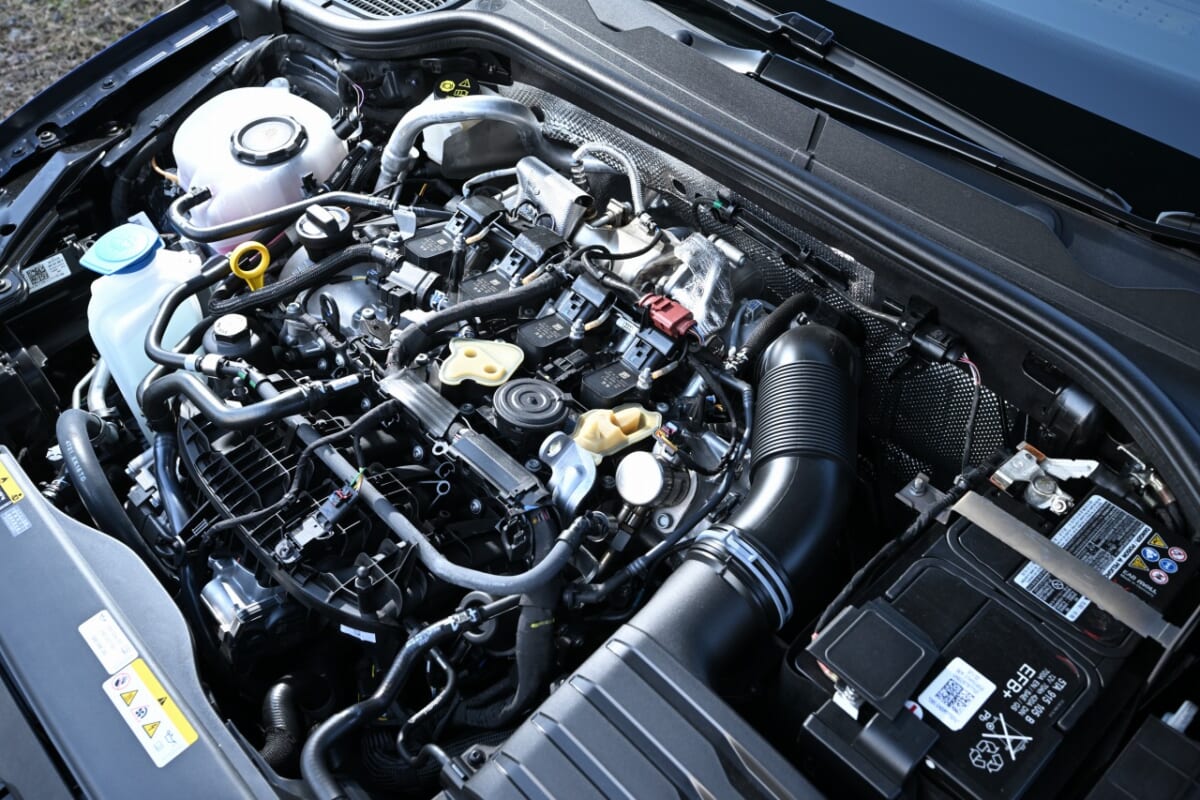

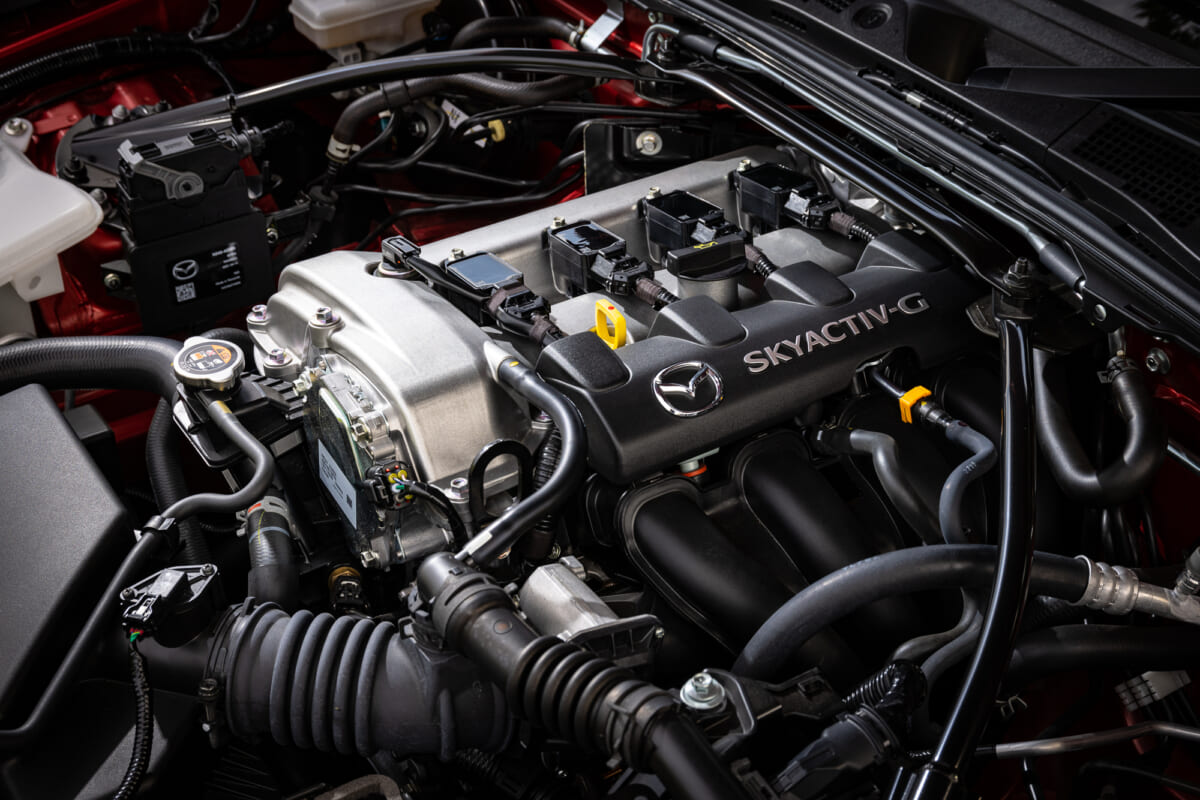

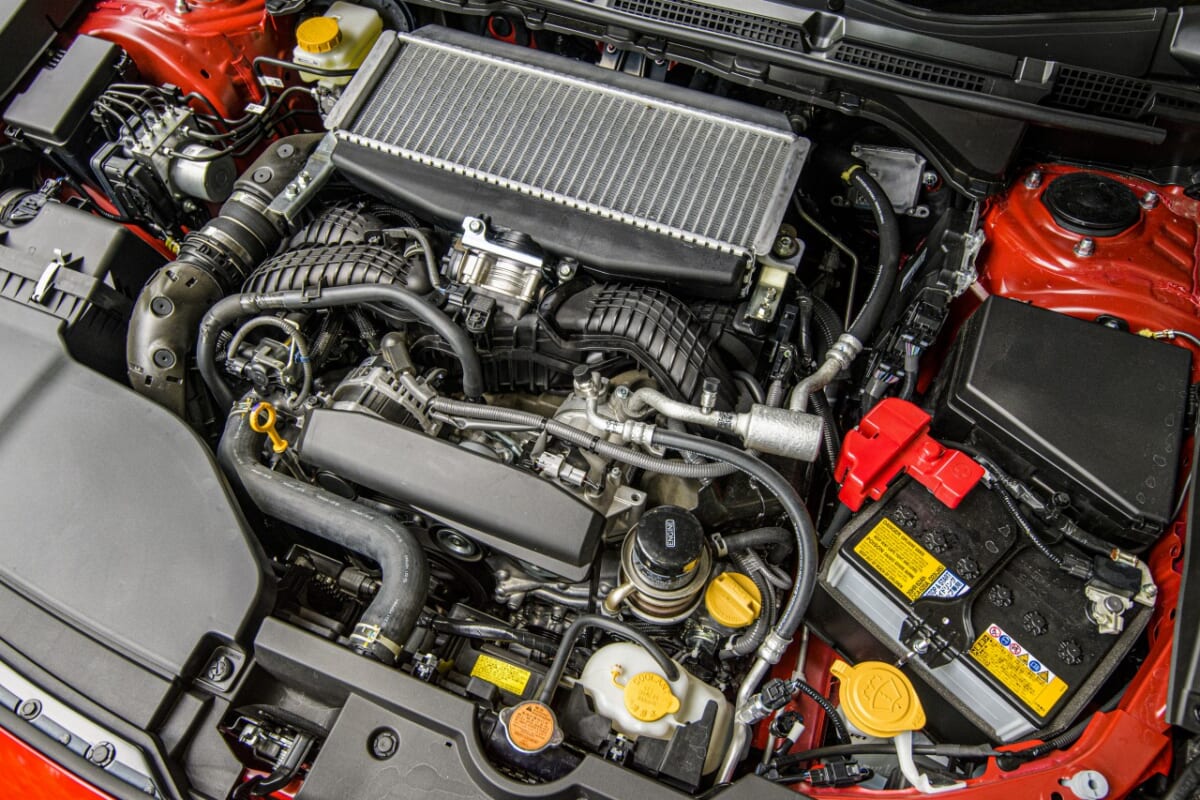

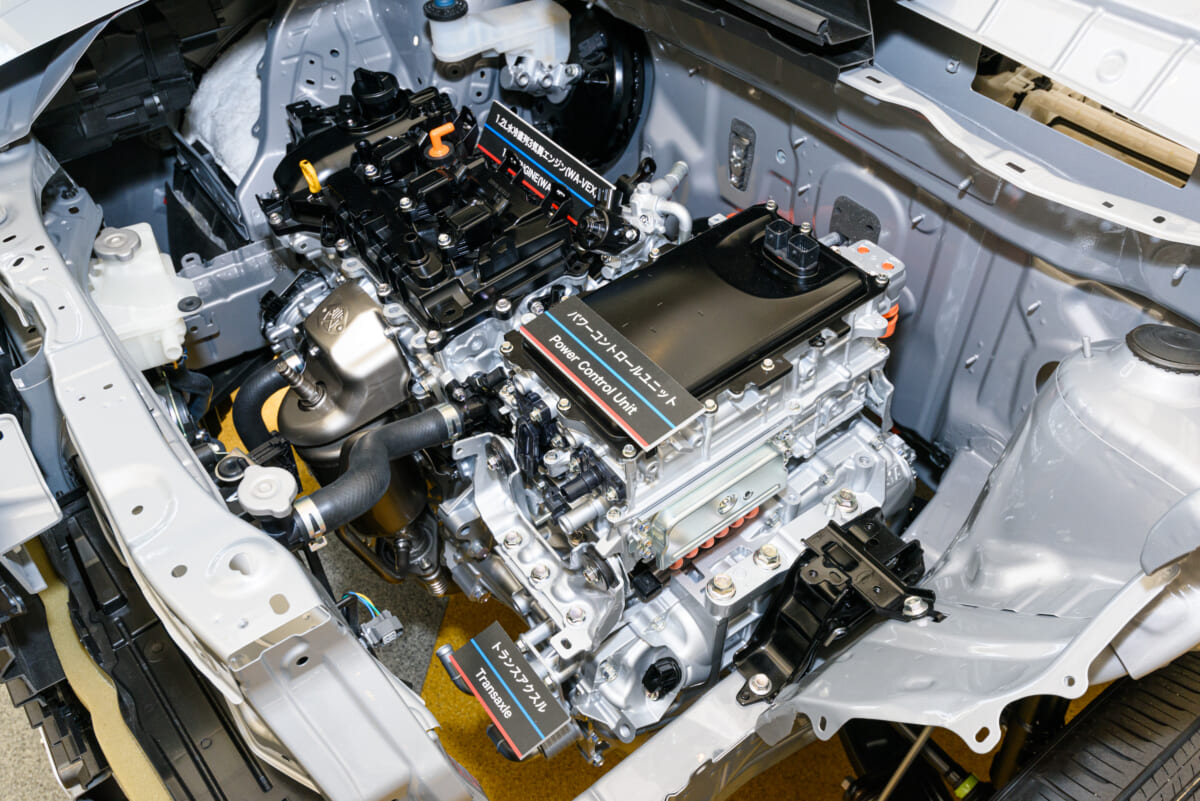

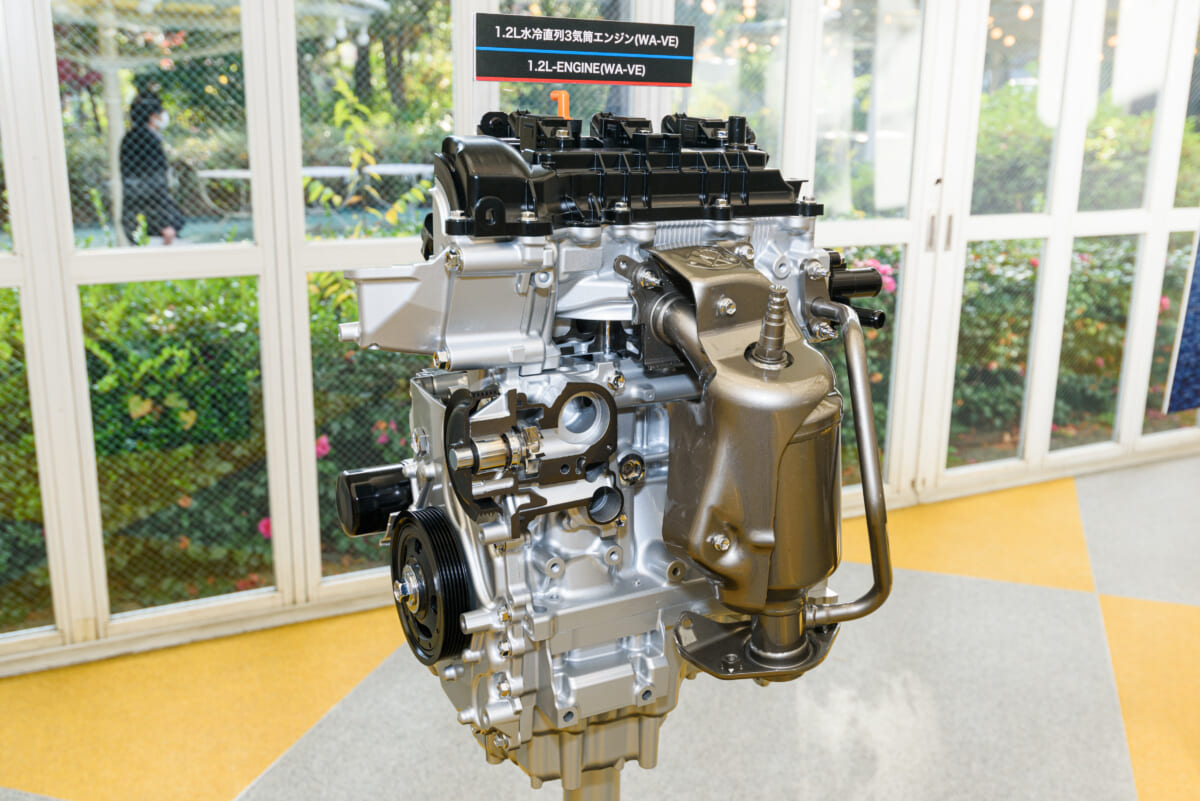

新型プレリュードの走りについても見ていきましょう。搭載されたパワーユニットはホンダが多くの車に採用している2モーターハイブリッドの「e:HEV」で、エンジンの排気量は1993cc、最高出力は141PSを発揮。これに184PSのパワーを発揮する電動モーターを組み合わせ、電動アシストによるスムーズで快適な走行を実現しているのです。

また、シャーシには「CIVIC TYPE R」で培った技術が適用されたということで、それならば走りを徹底して追い込んでいるのかと予想したのですが、走ってみるとしなやかさが際立ち、ハンドリングもきわめてなじみやすいものとなっていました。

この造り込みからして新型プレリュードも過去の“デートカー”を意識したクルマづくりが成されたのではないかとの思いを強くした次第です。

ドライブモードは「SPORT」「GT」「COMFORT」「INDIVIDUAL」の4モードを用意。一般的な“NORMAL”がないので、てっきりCOMFORTがそれにあたるのかと思いきや、大外れ。GTがNORMALとしての役割を果たしているんだそうです。

どうしてこのようなモードの名称にしたのかというと、新型プレリュードは基本が「どこまでも行きたくなる気持ちよさ」を感じられる、GTとしての性格を備えているからなんだそうです。

そんなGTモードで東名高速を走ってみると、驚くほど滑らかに加速していくのがわかります。しかも、十分に速い! 高速道路の流れにも自然にスッと入っていけ、本線上に入ってからのレスポンスもすこぶる良好。乗り心地もよく、まさにスペシャリティカーらしい快適な走りだったのです。

次にCOMFORTに切り替えると、アクセルを踏んだ際のレスポンスがややマイルドになり、乗り心地も若干柔らかくなった印象。ちなみにCOMFORTのキャッチフレーズは「ふたりの時別な時間」なんだそうです。

峠道を走る楽しさを実感させてくれたSPORTとS+シフトの組み合わせ

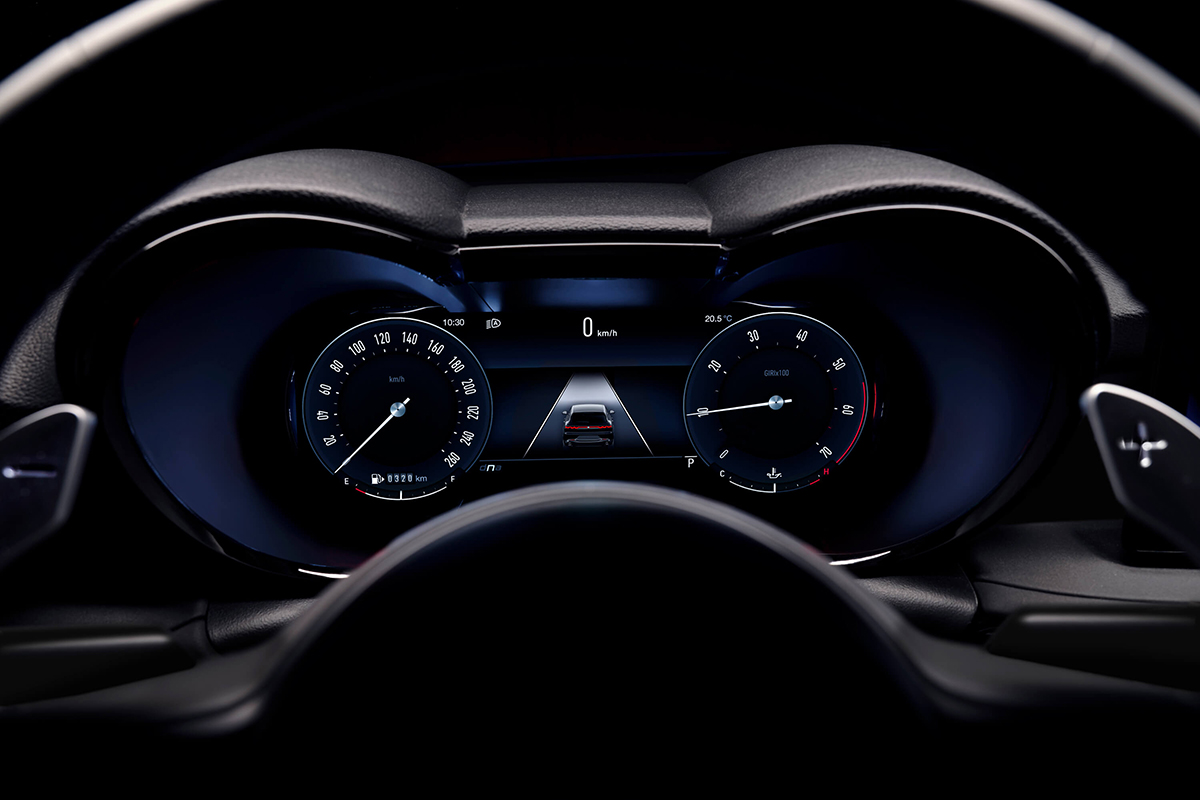

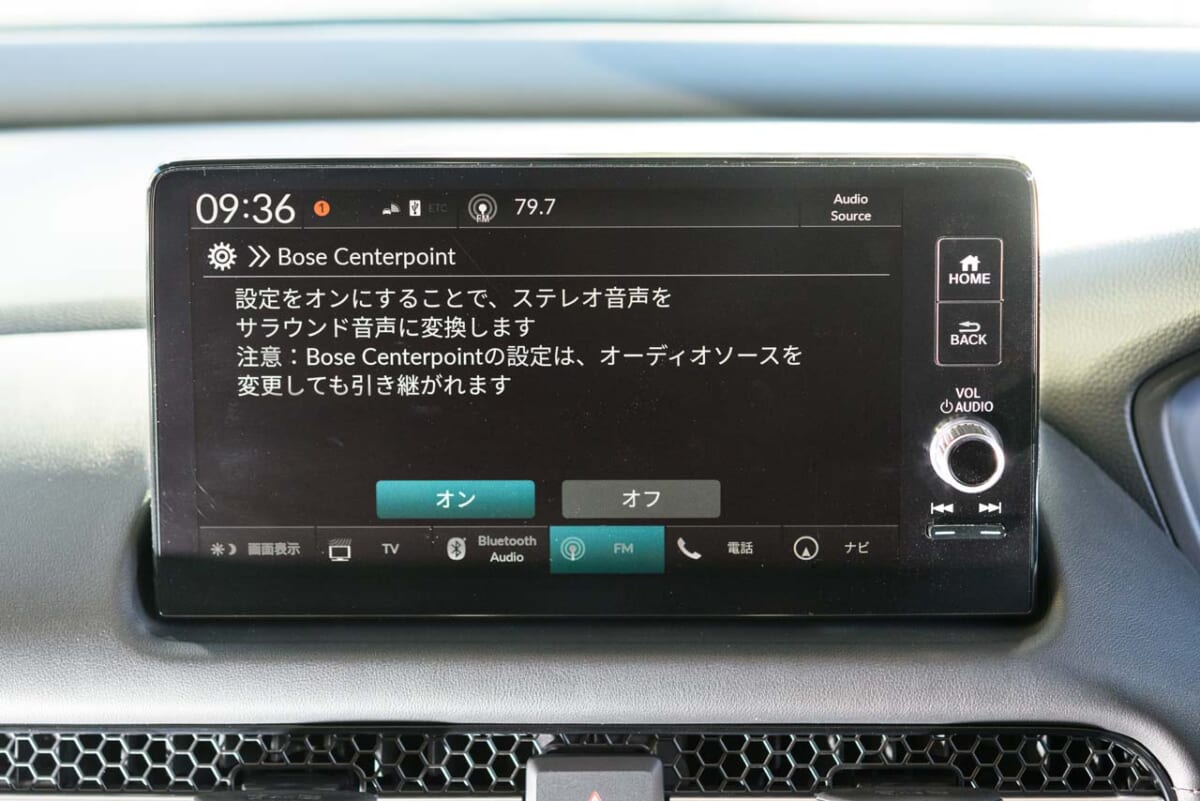

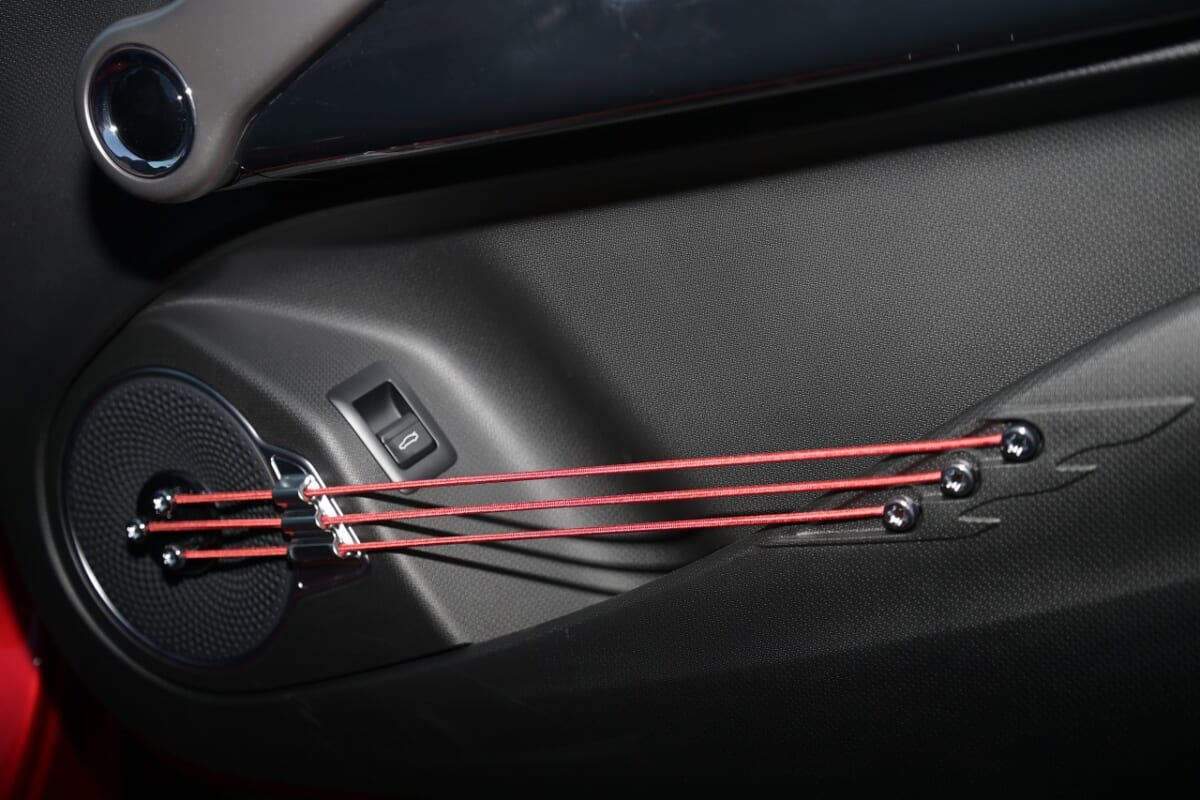

個人的にもっともワクワクとしたのがSPORTでした。このモードに切り替えるとメーター内のカラーが赤に切り替わり、同時にアクセルの踏み込みに応じて「アクティブサウンドコントロール」による電子サウンドがスピーカーから聞こえてきます。

アクセルの踏み込み量に応じてサウンドが変化するので、走っている感がリニアに伝わってくるのです。これはまさしくキャッチフレーズ通りの「非日常のときめき」を感じ取れるモードだったといえるでしょう。

そして、新型プレリュードに装備されたもうひとつのモード、それが「S+シフト」です。これはドライブモードとは別機能として用意されており、有段変速さながらのスポーティなエンジン回転数の変化を実現。ハイブリッドシステム内に仮想のトランスミッションを作り上げて、クルマと一体感のある走行シーンを生み出すものです。

使い方としてはさまざまな組み合わせ方がありますが、個人的に最も楽しいと感じたのはドライブモードでSPORTを選び、S+シフトを組み合わせる方法です。

ステアリングに装備されるパドルシフトはマニュアルシフトに切り替わり、エンジン回転のアップダウンとともに“エンジン音”が小気味よく車内に響き渡る。これだけでも楽しいのに、驚いたのはコーナー手前でブレーキを強めにかけると、自動的にシフトダウンが行われたこと。これなら初心者でもラクに峠道のコーナーを通り抜けられ、走る楽しさを実感できるでしょう。

今回の試乗を通して感じたのは、走りを追求しているというよりも、いかにして同乗者と一緒に楽しく快適なドライブを実現するか、に注力しているということ。かつての“デートカー”としての印象がいまも残るプレリュードだけに、その印象は新型にも色濃く残っているのは間違いありません。

その意味では、かつての“デートカー”としての想い出を抱いている世代が年齢を重ね、その年齢にふさわしい走りが体験できる。新型プレリュードは、そんな大人のスポーティカーとしての立ち位置を示しているのではないでしょうか。

スタイリッシュさを際立たせる用品や、リアルなプラモも登場

最後に新型プレリュードに用意された用品の一部をご紹介します。注目したいのがホンダアクセスから販売される「Sports Style」と名付けられたパーツで、「テールゲートスポイラー」「19インチアルミホイール」「フロントロアースカート」で構成されます。

テールゲートスポイラーは、プレリュードの基本コンセプトであるグライダーの翼を彷彿とさせる立体感のある造形が特徴で、フロントロアースカートはより存在感のあるフロントフェイスに仕上げます。また、19インチアルミホイール「MS-051」はブレードタイプのスポークデザインと切削パターンが精悍さを高めてくれます。

そして、見逃せないのが、タミヤから1/24スケールモデルのキット「1/24 Honda プレリュード(BF1)」が登場すること。組み立てキットにはこの「テールゲートスポイラー」が再現されるとのこと。オーナーならずともぜひこのモデルキットで新型プレリュードの世界観を体験してみてほしいと思います。

【フォトギャラリー】(画像をタップすると閲覧できます)

撮影/松川忍

The post 試乗でわかったホンダ新型「プレリュード」の魅力! 特別感ある快適さと大人の走りを実感した appeared first on GetNavi web ゲットナビ.