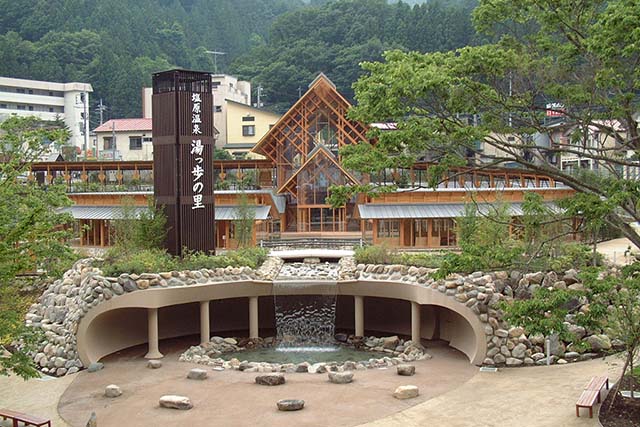

女性のオピニオン誌の先駆けである『CREA(クレア)』のスピンオフ誌として、2000年に創刊した『CREA Traveller(クレア・トラベラー)』。旅行専門誌ながら、いわゆるガイドブックとは一線を画す誌面をつくり続け、“発見ある旅”を提案しています。

今回は、ブックセラピストとして活動する元木忍さんが、『CREA Traveller』の編集長・倉林里実さんを訪ね、その舞台裏を覗いてきました。

海外への興味のきっかけは、デヴィッド・ボウイへの恋心だった!

元木忍さん(以下、元木):美しいビジュアルと深く掘り下げた情報で読み応えたっぷりの『CREA Traveller』ですが、まずは編集長・倉林さんご自身の経歴をお聞かせください。

倉林里実さん(以下、倉林):最初は出版業界ではなく、金融会社の国際部にいまして。ハーバード大学に短期留学を経て出版社に転職しました。そこでライフスタイル誌の立ち上げに携わり、そして編集長も務めました。

元木:そこを辞められて、文藝春秋に転職なさって『CREA』編集部に在籍されることになったわけですね?

倉林:はい。2008年のことです。デスクとして入り、2年後に編集長となって。2011年に『CREA』のスピンオフ誌である『CREA Traveller』編集部に異動となって2013年から現職です。

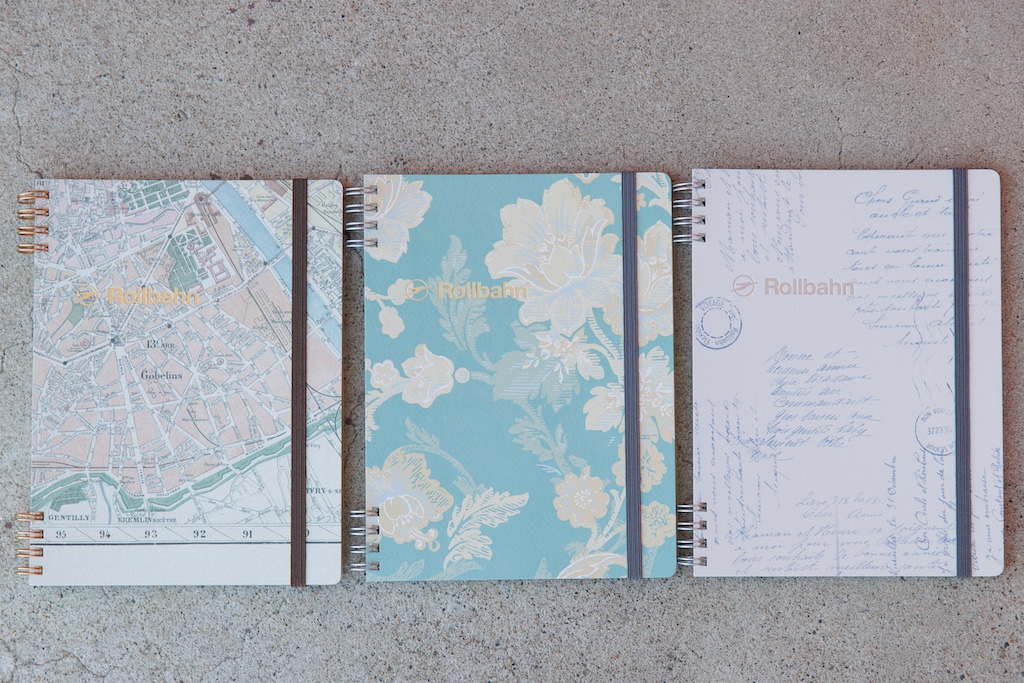

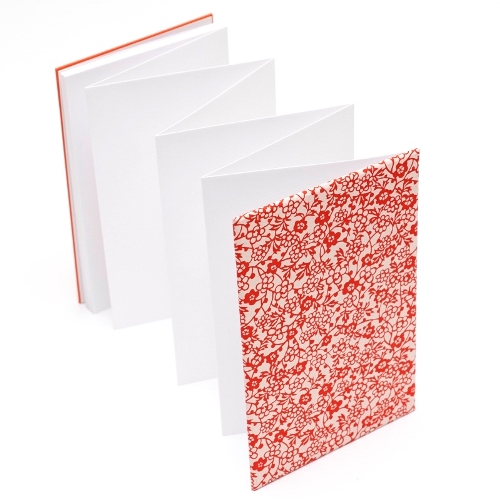

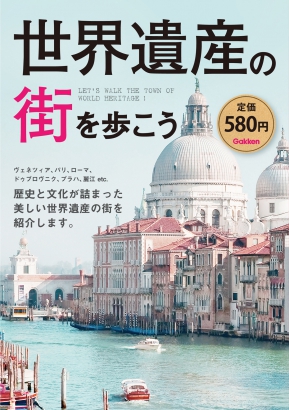

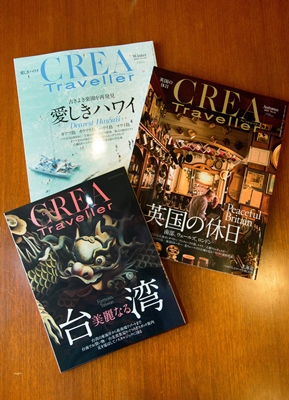

CREA Traveller

1110円/文藝春秋

ハイエンドな“旅の専門誌”として年4回発行。通常号のほかに、好評だった特集をコンパクトサイズにまとめた別冊もある

元木:一冊まるごと“旅”の雑誌。ハイエンドな海外旅を提案してくださっていますが、倉林さんの海外への興味っていつごろからあったのですか?

倉林:そもそもは“下心”からなんです。デヴィッド・ボウイが大好きで。彼に会いたい一心で英語を勉強したんです(笑)

元木:え!? それは意外(笑)。いつからお好きなんですか? あ、それを訊くと年齢がわかってしまいますね(笑)

倉林:中学生か高校生のときに、映画『戦場のメリークリスマス』の主題歌を聴いて、それがとっても美しくて。ピアノをやっていたんですが、このころはまだ耳がよく、一度聴いた曲はすぐ譜面に起こせていたんです。でも……『戦メリ』はできなかった。それが悔しくて、大枚はたいて楽譜を買って。そして映画を観たら、とんでもなくデヴィッド・ボウイがかっこよかった!

元木:すごい! そこでハマッてしまった?

倉林:はい(笑)。彼にインタビューできるよう、毎日ひとつずつ、英語のフレーズを覚えました。

元木:英語に対する向学心の原動力が、デヴィッド・ボウイだったとは! で、実際にインタビューはできたんですか?

倉林:残念ながらそれは叶わず……。でも、デヴィッド・ボウイとの出会いをきっかけに英語を頑張って、海外との接点ができました。大学時代はホームステイもして。沢木耕太郎さんの『深夜特急』にも影響されて、ともかく旅をしたくなって。

元木:そうして、現在の『CREA Traveller』に繋がっていくのですね。

倉林:学生時代は旅をしたくてもお金がありませんから、そうそう行けませんでしたけどね。大学では、モトクロスのサークルに入っていて大会にも出ていました。オートバイはどこへでも行けますから、夏休みを利用して日本一周をして。テント泊もして!

元木:ええっ! すごいです。モトクロスって、バイクで未舗装の斜面やデコボコなところを泥だらけになって走る競技ですよね? 革ジャンとか革パンを履いて? うわ〜、今のエレガントなお姿から想像がつきません!

倉林:ふふ。当時の先輩に会うと、こういうファッションをしている私を見て「ヤワになったなぁ」なんて言われますね(笑)

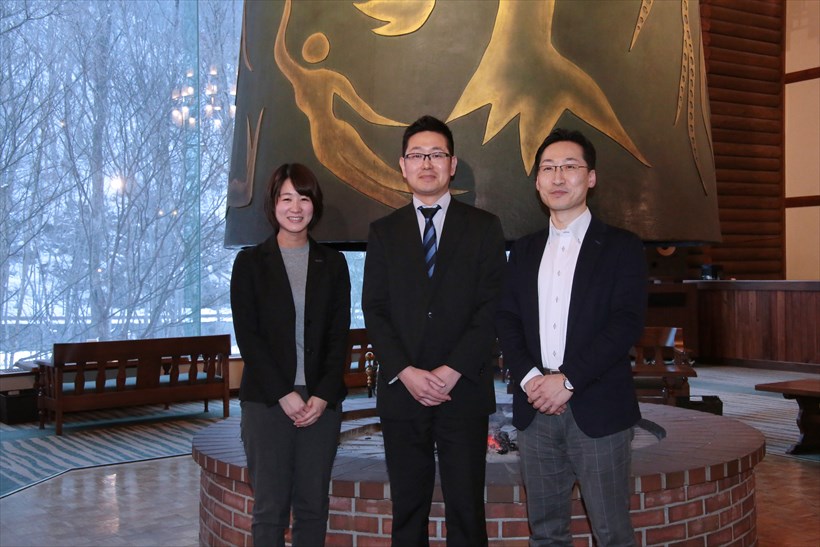

↑『CREA Traveller』の倉林里実編集長

↑『CREA Traveller』の倉林里実編集長

旅=トラベルの語源は、苦労する=トライバル

元木:はじめての海外旅行はどちらですか?

倉林:大学のとき、アメリカのサンディエゴに。大学時代はそれっきりで、社会人になってからはお金を貯めてはパリによく行きました。金融会社の国際部で働いていましたから、海外とのやりとりもしょっちゅうありました。

元木:海外の旅を案内する雑誌をつくるようになったのは、いつからですか?

倉林:前の会社のライフスタイル誌のときです。その雑誌ではじめて、ベトナムを取り上げまして。これまで、よその女性誌でベトナムを特集することなんてなかったんです。料理研究家の有元葉子さんによく登場いただいていたのですが、有元さんは、ふだんからベトナムによく行かれていて。それで、この号はなかなかの評判になりました。そうそう、そして偶然にも、このベトナムブームを盛り上げたのが『CREA』だったんです!

元木:縁を感じますねぇ。では、百戦錬磨の倉林さんにとって、一番よかった場所はどこでしょう?

倉林:この質問、よくいただくんですが、そう聞かれるとつい「どこも素晴らしかったです」と答えてしまうんですが(笑)。2年ほど前に取材したペルーは印象的でした(2017年冬号・「奇跡のペルー」)。やっぱり地球って広いなぁ、と実感しました。

元木:交通手段が発達して、インターネットも当たり前になった今の時代は、「どこでもすぐ」なので、地球は狭くなったなぁ、近くなったなぁ、って錯覚をしがちですものね。

倉林:旅がラクになったというか、どこでも行きやすくなっていますが、ペルーへは27、28時間もかかります。あらためて「遠くまで苦労して行った」という点に、旅の醍醐味を思い出しました。

実は、旅を意味する“トラベル”の語源は、“トライバル”。これ、苦労という意味なんです。ペルーでは、それを久しぶりに実感しましたね。

元木:その気持ちわかります。苦労とかハプニングがあったほうが旅らしいですものね。では、海外でのハプニングを教えてください。

倉林:海外取材に出ますと、トラブルのひとつやふたつは必ず起きますね(笑)。事前にリサーチしていたにも関わらず、取材したいお店がなくなっている、とか。

元木:海外取材あるある、ですね(笑)

倉林:イギリスの特集(2017年秋号・「英国の休日」)では、取材する場所がいっさいなくなってしまいました。

元木:え!? いったいどうして?

倉林:お城や庭園、宿、パブなど歴史的な景観を管理している財団があるんですが、そこに取材許諾を取っていたのが、現地でいきなり「いっさい不可。取材もだめ!」となってしまって。方針が変わった、の一点張り。撮影保険も掛けていたんですが、途方に暮れました。

元木:当然、日本にいるときに取材先はすべてリストアップしているんですよね。

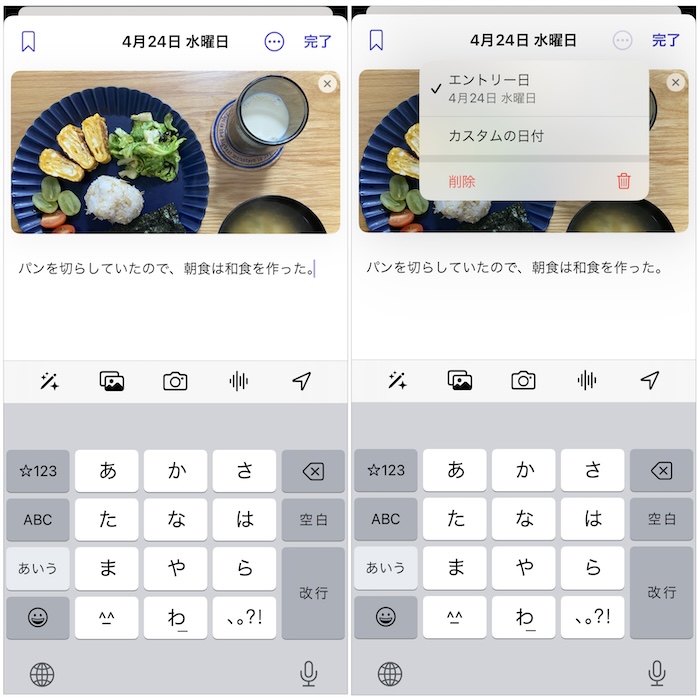

倉林:もちろんです。3カ月スパンで企画、取材・撮影、編集、発売となるので、リサーチはおおよそ1カ月ほど。それらが、理由なしにすべてダメ……。私と現地のコーディネーターさんとで、必死にほかの候補を探しまして。当初は「庭園特集」のつもりでしたが、急遽、「英国の休日」としました。

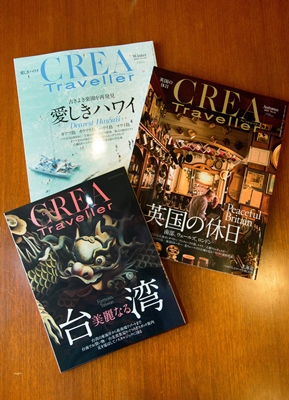

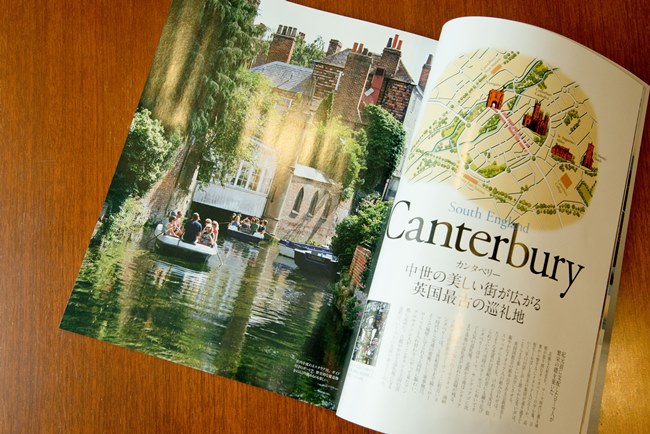

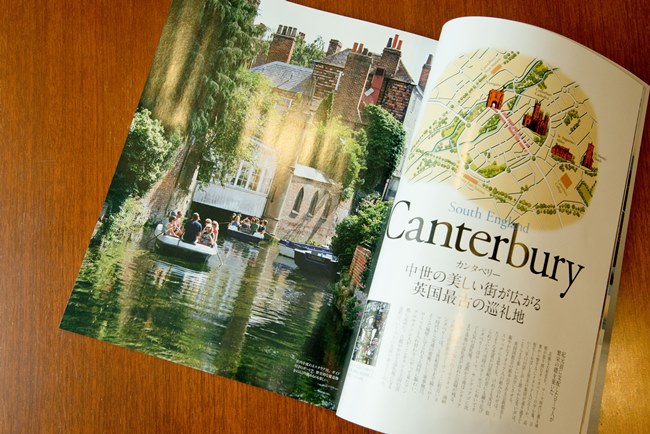

↑前号の秋号では、「英国の休日」を大々的に特集。英国最古の巡礼地であるカンタベリーや古都・ウィンチェスター、ヴィクトリア女王の避暑地であるワイト島といった南部の都市を中心に、最新ロンドン事情までを凝縮

↑前号の秋号では、「英国の休日」を大々的に特集。英国最古の巡礼地であるカンタベリーや古都・ウィンチェスター、ヴィクトリア女王の避暑地であるワイト島といった南部の都市を中心に、最新ロンドン事情までを凝縮

元木:そんなに大変なトラブルがあったとは……。誌面を拝見してもまったく気づきませんでした。素敵だなぁって、のほほんとページをめくっていましたよ。

倉林:ありがとうございます。本当にね、毎日ハゲそう、ヒゲが生えてきそう(笑)って思いながら必死で作っています。先ほど「素晴らしかった」とお話したペルーですが、実はここでも大きなトラブルがあったんですよ。

元木:興味津々です!

倉林:ペルーって、アマゾンの6割を占めているんですが、クルーズ船に乗ってアマゾン川をリバークルーズする旅を企画していたんです。でも、日本を出発する3日前に、その船が沈没してしまって……。

元木:急遽、予定を変更した?

倉林:はい。内容はバックナンバーをご覧いただくとして(笑)。ロッジをベース地にしてアマゾン川沿いを散策するのですが、まずロッジへの前払いの宿泊代金が決済できておらず。日本から乗り換えのアトランタでメールチェックしたときに気づき、慌てて再度カード決済の手続きを。なんとか飛ぶギリギリ直前で手続きができました。さらには……

元木:まだあるんですか!?(笑)

倉林:はい。私とライターさんの女性、カメラマンさんの男性の3名だったんですが、ロッジには「スリールーム」とお願いしたのに、1部屋に3つのベッドが用意されていただけだったという(笑)

元木:それ、おかしいです(笑)。

倉林:ま、すぐに慣れちゃうんですが。取材スタッフとは海外では密に過ごしますが、たまに東京で会うと、日本ではあまり会うことがないのでなんだか照れくさくてね。

元木:取材現場ではラフなかっこうをしているのに、都会ではおしゃれして気取っていて、というような(笑)

↑印象に残った取材地のひとつ。ロンドンからクルマで1時間程度のケント州・ダウン村は、進化論で知られるチャールズ・ダーウィンが暮らした家も

↑印象に残った取材地のひとつ。ロンドンからクルマで1時間程度のケント州・ダウン村は、進化論で知られるチャールズ・ダーウィンが暮らした家も

↑「国民、みな庭師」と称されるほど、ガーデニングが盛んな英国。世界遺産に登録された庭園もある。“庭園の大特集”は実現しなかったものの、その取材の片鱗はわずかに誌面に残った

↑「国民、みな庭師」と称されるほど、ガーデニングが盛んな英国。世界遺産に登録された庭園もある。“庭園の大特集”は実現しなかったものの、その取材の片鱗はわずかに誌面に残った

続いて、旅のプロによる“取材旅”の進め方をうかがいます。そのなかで見つけた、不世出の観光スポットとは……?

旅とは「謎解き」。予想とは異なる答えが楽しい

元木:1冊の構成は、どのようになっているんですか?

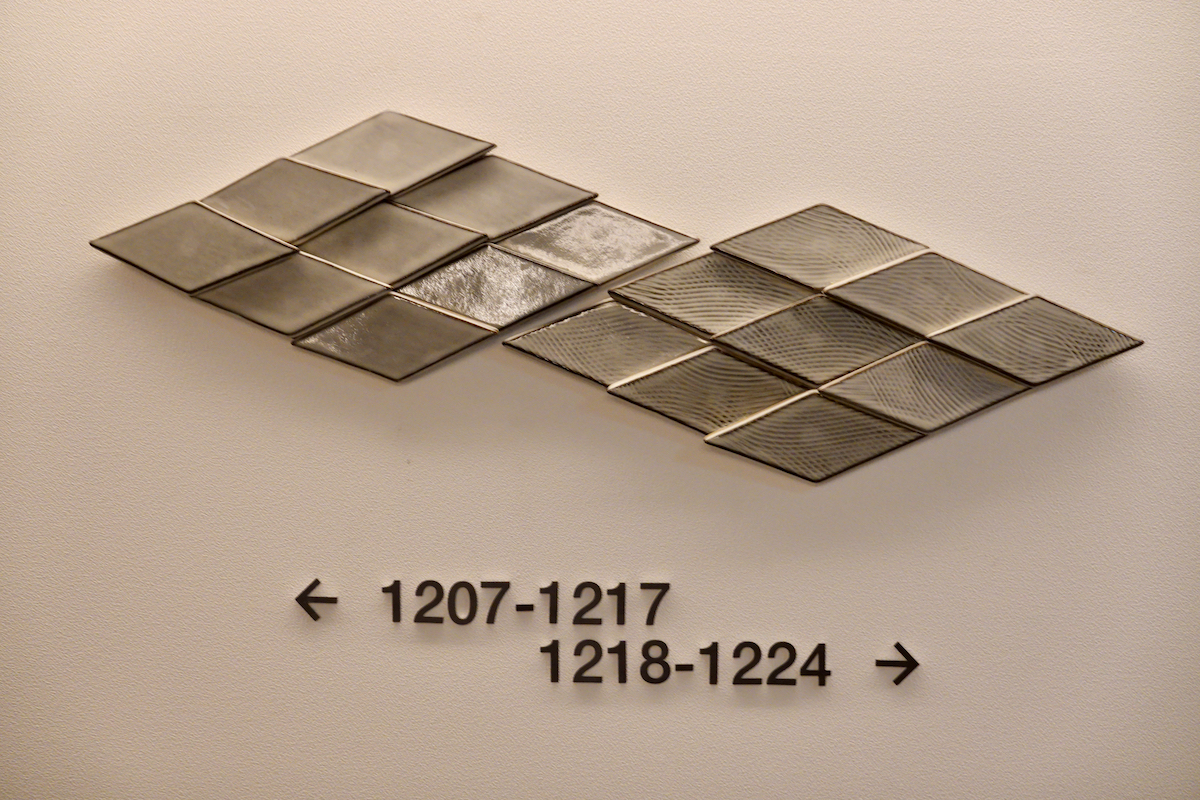

倉林:第1特集は海外で、旅先はひとつで100ページほど。第2特集以降は国内を紹介しています。そのなかで、私は海外の50ページ程度を担当しています。

元木:おおっ! 編集長自らがつくっていらっしゃるんですね。

倉林:編集部は私を含めて3名ですが、ライターさん、カメラマンさん、コーディネーターさんなどたくさんの方々と一緒に1冊をつくりあげています。

元木:構成で心がけていることは?

倉林:インターネットのおかげで、世界各国のことを知った気になってしまいがちです。でも、探せば絶対にあるんですよ、われわれの知らないものが。できるだけ斬新なものを探しています。

元木:たとえば?

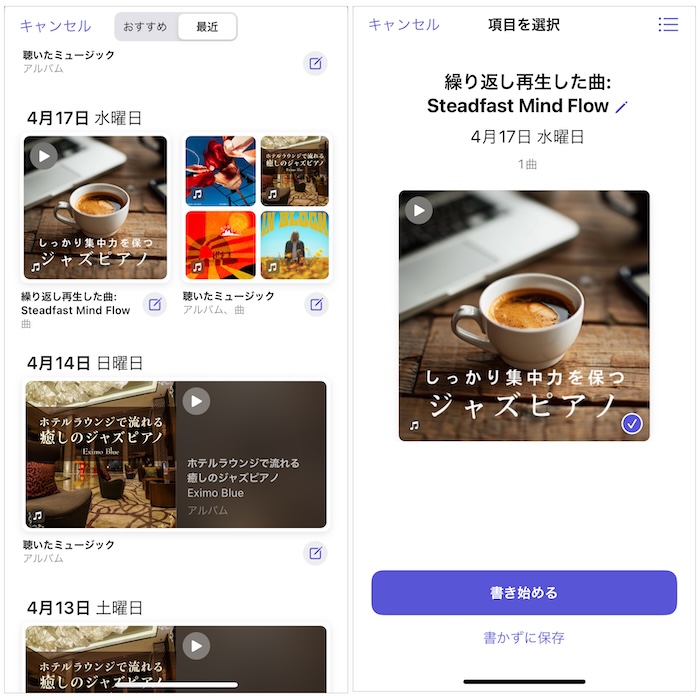

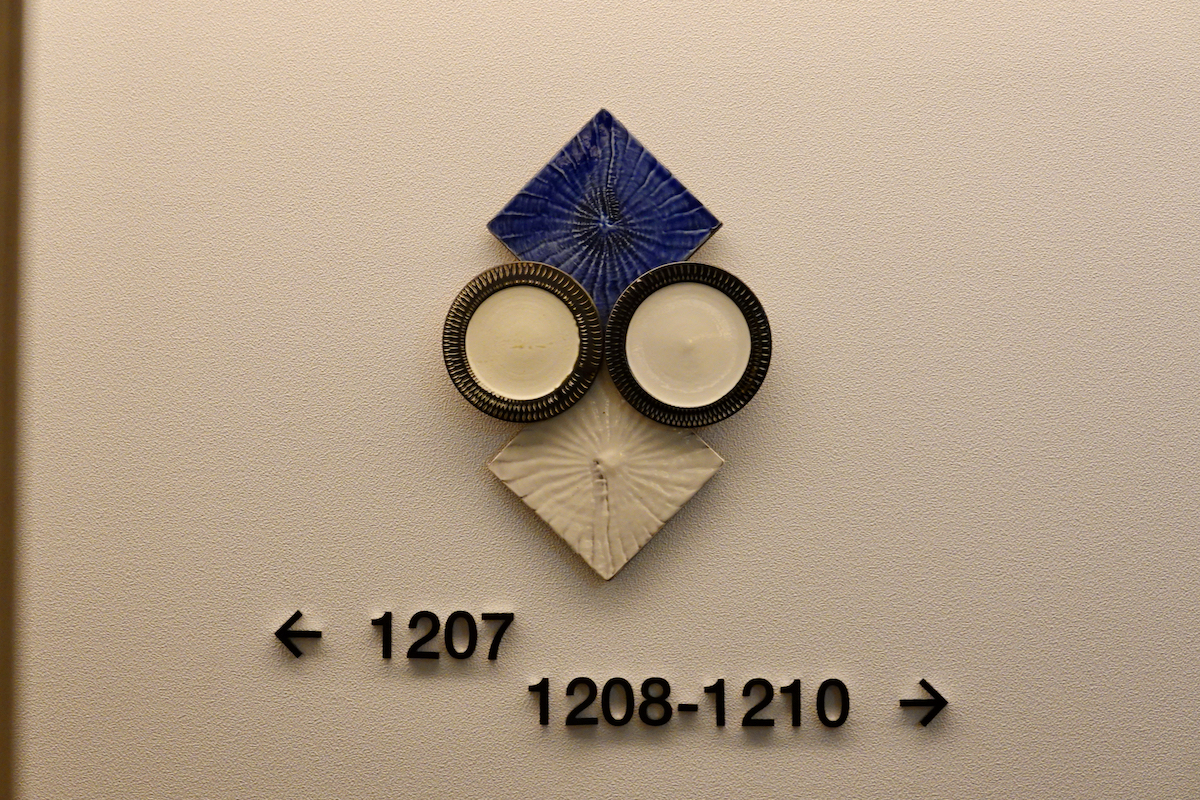

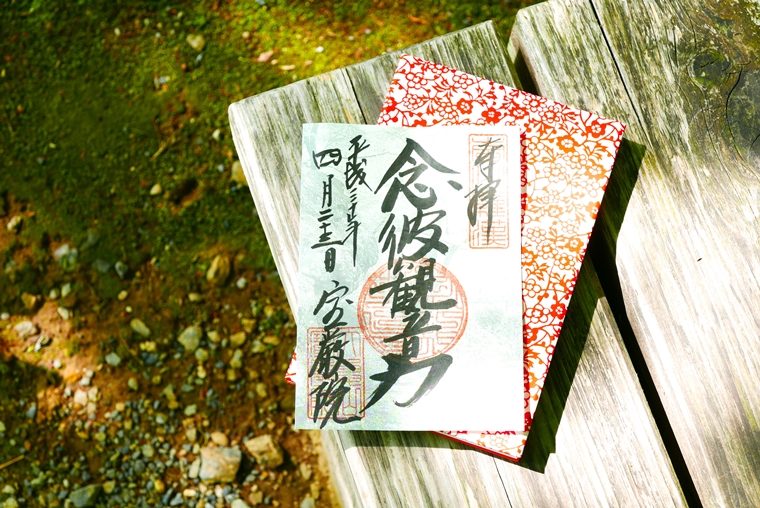

倉林:台湾の特集(2016年春号・「美麗なる台湾」)でのことです。まだ知られていない、見たことのない“富豪”の家があるのでは? と探し回りまして。英語のサイトだけでなく、台湾語のサイトもくまなくチェックをしましたら、霧峰林家(むほうりんけ)という台湾5大豪族のひとつで、こちらの大邸宅が見学施設としてちょうどオープンすると知ったんです。

元木:日本で言うところの文化財住宅みたいなものでしょうか。で取材を申し込んだんですね。

倉林:はい。すぐにアポイントをお願いしました。とにかく素晴らしくて。この屋根の“反り”、すばらしいでしょ?

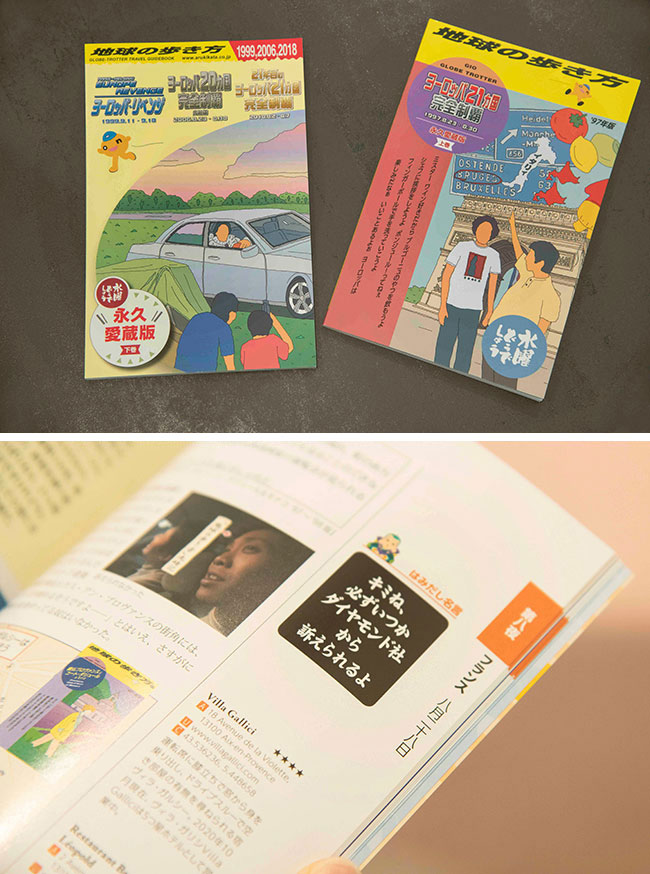

↑台湾を特集した号が好評だったため、コンパクトサイズの別冊が誕生した。本誌では、この写真の正面(かつ夜に撮影したもの)が堂々と表紙に。見たことのない風景で話題をさらった

↑台湾を特集した号が好評だったため、コンパクトサイズの別冊が誕生した。本誌では、この写真の正面(かつ夜に撮影したもの)が堂々と表紙に。見たことのない風景で話題をさらった

元木:とっても象徴的ですね。

倉林:この“反り”の角度が大きくなればなるほど、権力を持っている証なんですって。ここまでの跳ね上がりは皇帝に匹敵するとか。これを見つけたときに「やったー!」と思いました。諦めずにコツコツ調べたことが報われた思いでした。

この号、台湾でもとても売れたんですよ。日本語なのですが、中国語でスポット名を記載したことも、功を奏したかもしれませんね。

元木:台湾には、感度の高い人たちが集まっているイメージがあります。私たちが洋書に憧れるように、台湾の人たちにとっては日本の雑誌がおしゃれなんでしょうね。

それにしてもバイタリティがすばらしいです! 取材中、毎日予定が変更になるなんてしょっちゅうですよね? 現地の一般の方にもリサーチするんですか?

倉林:「あそこがいいよ」と言われたら、すぐに行動してますね。

元木:予想に反して読者からの評判がよかった、食いつきがよかった、という号は?

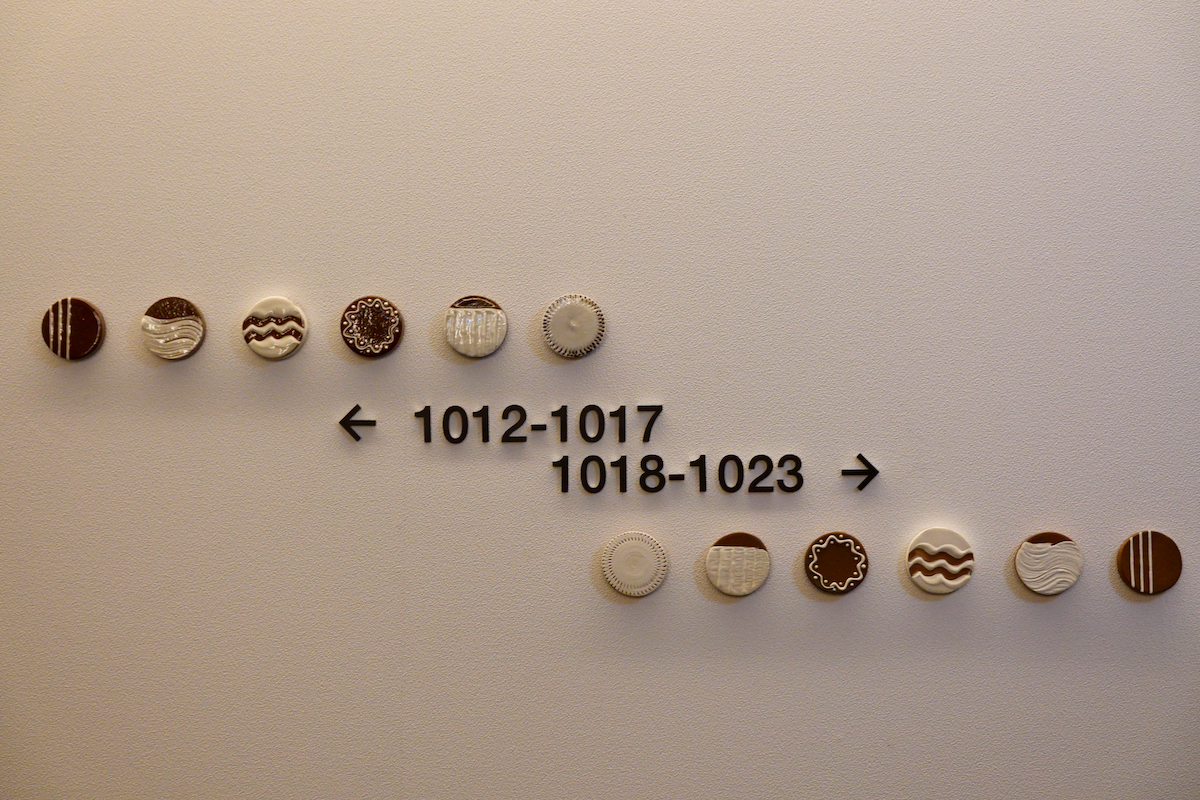

倉林:ニューヨークでしょうか(2015年秋・「華麗なるニューヨーク」)。『CREA Traveller』の読者は、歴史や文化が好きな方が多いので、都市はあまり特集にしていません。が、“ニューヨークの食がおいしくなっている”という事情を検証したり、美術の最新事情を大特集にしました。

一方、私はニューヨークではなく、グランドサークルを担当しましてね。ちょうどそのころ、アンテロープキャニオンが話題で、アメリカ先住民の方に案内いただいて月明かりの下で、撮影したんです。「たぶん、売れないだろうなぁ」と思っていたのに、売れてちょっとびっくりしました(笑)

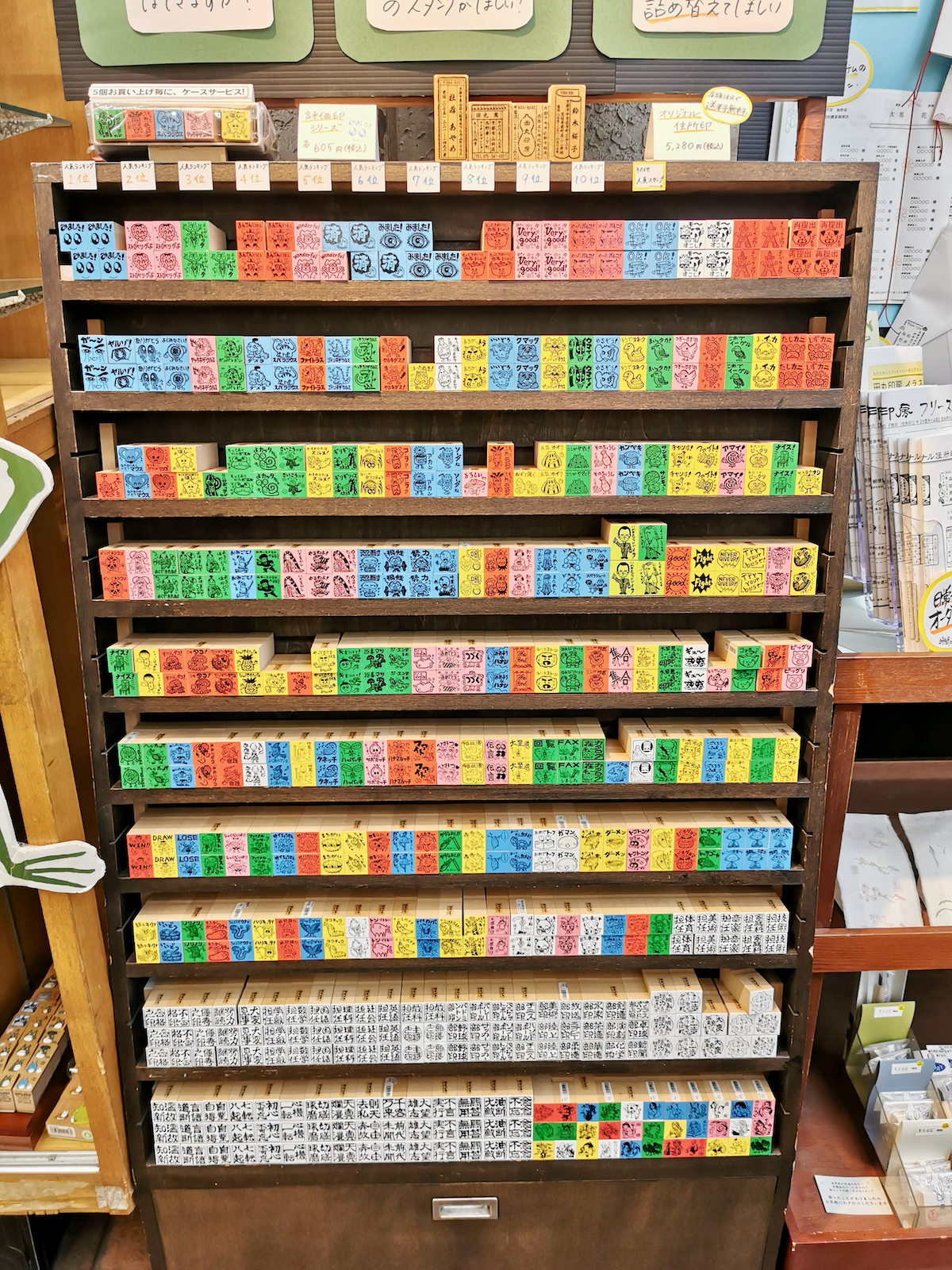

元木:では、そんな倉林さんが、旅先で必ず行く場所、チェックするものはありますか?

倉林:本屋さんや市場があれば必ずチェックします。あとはトラムというか地下鉄。電車に乗ると、その町の物価がわかるので。

元木:町の風景や、人となりがわかりますものね。

さて、最新号(2018年3月発売予定)についてこっそり教えてください。

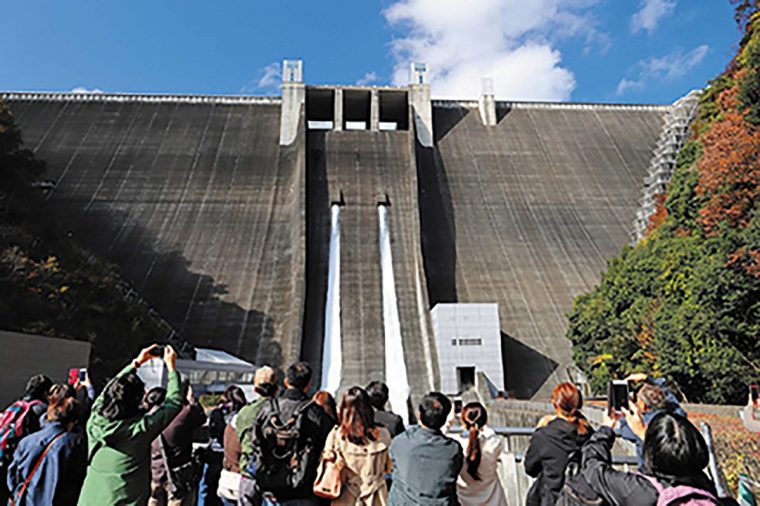

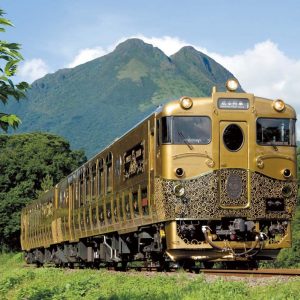

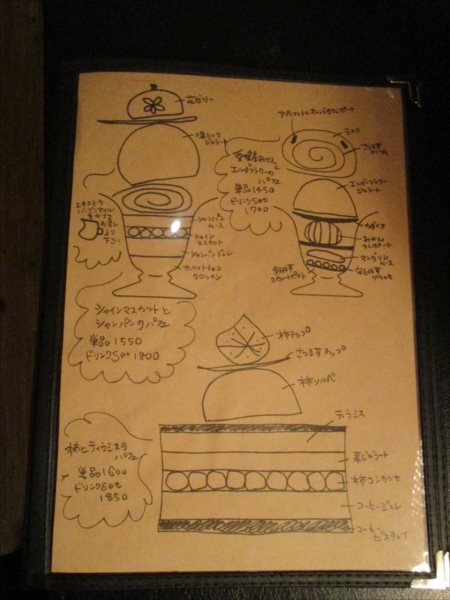

倉林:2年半ぶりのパリ特集です。ちょっと見ないうちにこんなに素晴らしくなっていたのか? というのを実感していただけるかと。世界中の鉄道好きが集まってくるような「地下鉄の奥の奥まで見学できるツアー」や、ル・コルビュジエの建築が集まった町に出かけたり、マルシェでの肉市場、解体するところも取材しており、ちょっとした“大人の社会科見学”になっています。

元木:きっとまた深くて濃い内容なんでしょうね、楽しみです。

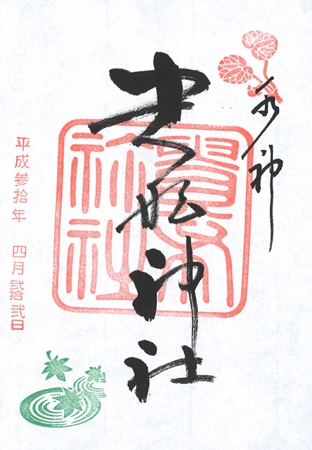

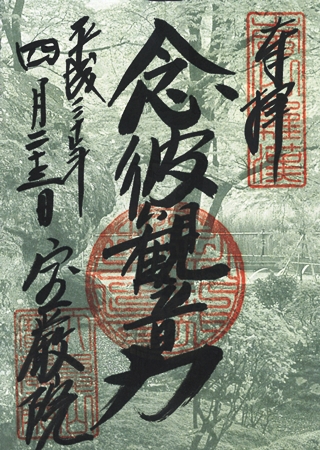

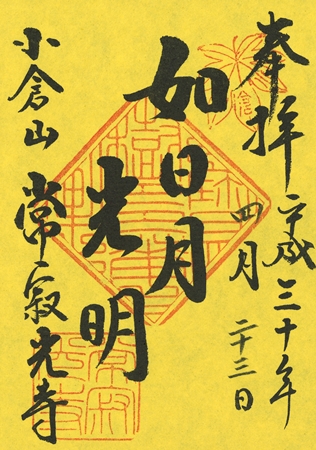

↑美しいビジュアルも『CREA Traveller』が支持される理由のひとつ。「毎号が、名刺代わりのようなもの。取材地で外国の方にお配りしても“とてもきれい!”と評価いただいています。ですから、写真のクオリティは下げたくない。今採用している紙は発色のいい高級紙ですが、これからも使い続けます」

↑美しいビジュアルも『CREA Traveller』が支持される理由のひとつ。「毎号が、名刺代わりのようなもの。取材地で外国の方にお配りしても“とてもきれい!”と評価いただいています。ですから、写真のクオリティは下げたくない。今採用している紙は発色のいい高級紙ですが、これからも使い続けます」

元木:最後に、倉林さんが“旅に求める”ものってなんでしょう?

倉林:そうですね……「謎解き」でしょうか。想像や事前知識とは異なる“答え”が出ると、おもしろいですね。

ある方が興味深いことをおっしゃっていたんですが、人類はアフリカで誕生してヨーロッパ大陸を渡ってアジアに来て、そして南米に、というように、われわれには“旅する遺伝子”が備わっているってね。「旅したい!」には理由がないというか、本能のような気がします。

元木:なるほど、とても合点が行きました。こうお話をしていて、誌面には出てこない「裏話」のようなものをもっと知りたくなりました。倉林さんだけでなく取材陣のエピソードなんてどうでしょう? 旅エッセイみたいな感じで?

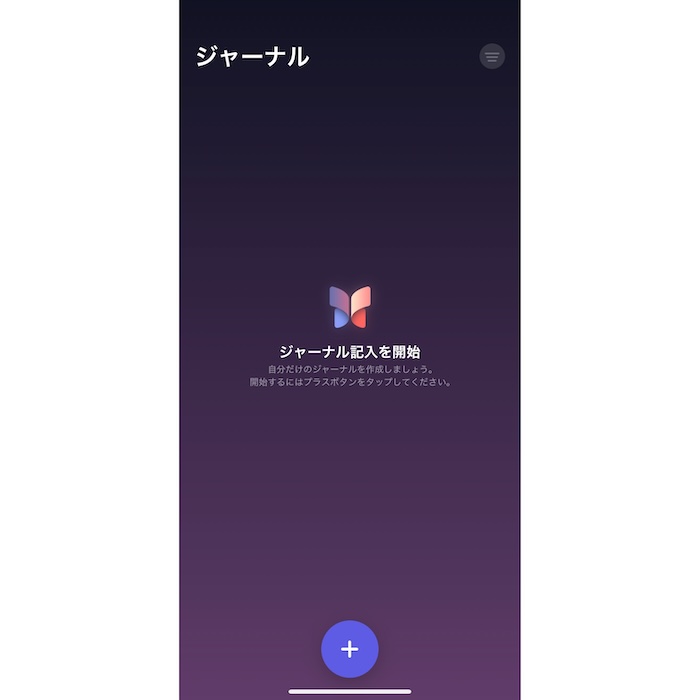

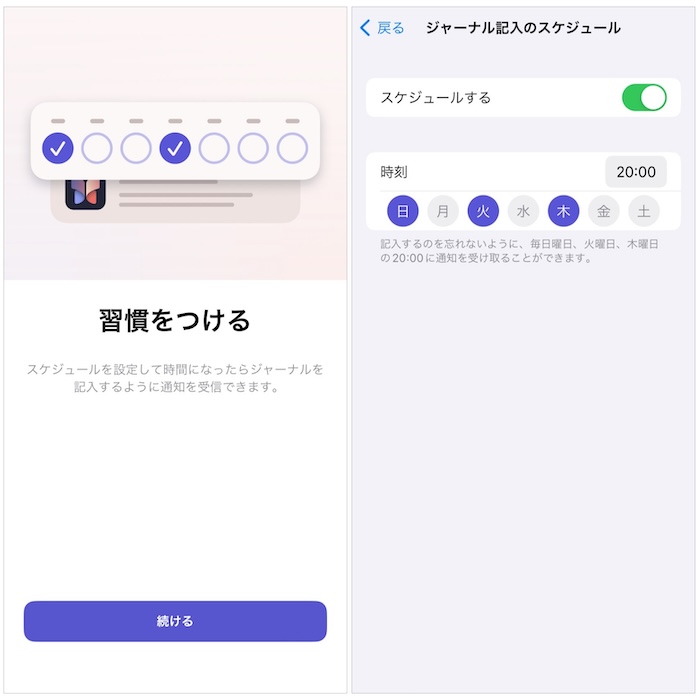

倉林:「裏トラベラー」ってどう? なんて冗談でよく言っていますけどね(笑)。裏はさておき、この春には『CREA Traveller』のウェブサイトがいよいよスタートする予定です。こちらもどうぞお楽しみに!

【プロフィール】

CREA Traveller 編集長 / 倉林里実(左)

大学卒業後、証券会社の国際金融部を経て、アメリカ・ハーバード大学に短期留学。帰国後の1994年、出版業界へと転身しライフスタイル誌の編集部に。2008年、文藝春秋に入社。デスクとして『CREA』に配属。2010年に編集長を務める。2013年より『CREA Traveller』の編集長に。

CREA WEB「CREA Traveller」

http://crea.bunshun.jp/subcategory/トラベラー

ブックセラピスト / 元木 忍(右)

ココロとカラダを整えることをコンセプトにした「brisa libreria」代表取締役。大学卒業後、学研ホールディングス、楽天ブックス、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)とつねに出版に関わり、現在はブックセラピストとして活躍。「brisa libreria」は書店、エステサロン、ヘアサロンを複合した“癒し”の場所として注目度が高い。

brisa libreria http://brisa-plus.com/libreriaaoyama

取材・文=山﨑 真由子 撮影=泉山 美代子

何気ない日常を、大切な毎日に変えるウェブメディア「@Living(アットリビング)」