昔から愛され続けるおむすびが、いまになって空前の大ブームだ。その人気ぶりは、フランスのパリで専門店に行列ができるなど、海外にまでおよぶレベル。なぜこんなにも人気なのか? その秘密を解き明かしつつ、老舗が教える“絶品おむすび”の作り方や、一度食べたらクセになるおすすめ具材をご紹介!

多様な具材を受け止めながら、心を結ぶ全国共通の郷土料理

日本各地、ひいては海外まで、専門店が続々と登場するなど、おむすびブームが止まらない。その火付け役のひとつといえば、「おにぎりぼんご」だ。

1960年創業の老舗で、元々、行列必死の人気店だが、おむすびブームと訪日外国人の増加が重なり、いまや数時間待ちは当たり前に。同店の魅力は、あえて“しっかり握らない”ことで生まれるふわふわの食感だ。系列店や、卒業生による新店も増えており、そこでおむすびの魅力を再発見する人も数多い。

今回は、大塚にある本店の女将・右近さんに、おむすびが愛される理由を聞いてみた。すると、「全国共通の郷土料理ですし、遠足や運動会、行楽のお弁当といった、幼少期の思い出と紐づきやすい食べ物だからでしょう。『おふくろの味を思い出す』とおっしゃるお客様がたくさんいらっしゃいます」とにっこり。

また、同店のおむすびを食べると、具材の自由度の高さに驚かされる。ぼんごでは複数の具材をトッピングできるのだが、意外な組み合わせに思えても、ご飯に合わせるとマッチし、新たなおいしさに気がつける。この多様性もおむすびの魅力だろう。本特集では、そんなオススメの具材も、一挙紹介。最後まで読んで実際に試してみれば、おむすびとの新しい思い出が刻まれること間違いなし!

#ぼんごの人気の具 BEST3

1位 さけ

2位 すじこ

3位 卵黄醤油漬け↑ぼんご女将 右近由美子さん 「具材は全57種で、1個350円~。一番人気の組み合わせは『さけ+すじこ』、次は『卵黄醤油漬け+肉そぼろ』です。肉そぼろは海外の方にも人気ですよ。平日の16~17時ごろは比較的行列も少ないので、ぜひお越しください!」

女将直伝!ぼんご流 おうちおむすびの作り方

「食べたいけど、なかなかお店に行けない」という人は少なくないはず。そこで女将が、ぼんごのおむすびの作り方を家庭用にアレンジしてレクチャーしてくれた!

01.米は冷蔵庫で2時間浸水(水は通常の9割と少なめ)したのち炊飯。炊けたらサッとほぐす。お椀にラップを敷き、作りたいおむすびの半量ぶんよそう。

02.ご飯に軽くくぼみを作ってから、具を入れる。どこから食べても具にあたるよう、できるだけ広げる。

03.残りのご飯を、具にふんわりとフタをするイメージでかぶせる。米粒を押し潰さないように注意を。

04.ラップごと取り出し、上部をキュッとひねって軽く形を整える。固くならないよう1、2回でOK。

05.ラップを開いて両面に軽く塩をふる。

06.両手でやさしく、三角をイメージして2、3回握る。握るというより、ご飯の粒同士をくっつける感覚で。

07.海苔を好きな巻き方で巻いたら完成!

Lunch お弁当として持って行くなら…

ラップだと時間が経ったときに匂いが付きやすいので、アルミホイルが正解。空気が入るようクシャッと丸めてから軽く包む。家での保存も同様にして冷蔵。

こんな商品あったの!? 最新おむすび情報局

おむすびが一大ムーブメントとなるなか、メーカー側もいままでにない新作を発売している。ここでは、手軽に食べられる商品から注目の特ダネを紹介しよう。

01.ギネスにも載った焼きおにぎりが、35周年

1989年9月に「COOK FOR ME 焼おにぎり」として発売されてから35周年を迎えた、ニッスイの「大きな大きな焼きおにぎり」。2024年2月には「冷凍焼きおにぎり世界売上No.1」としてギネス世界記録に認定された。同社では記念の限定味も販売中。

02.あの旅行ガイドブックがおむすびを発売!?

有名旅行ガイドブック「地球の歩き方」は、2024年6月からミツハシライスとコラボして様々なご当地グルメや郷土料理をおむすびで表現し、関東のスーパーや一部ドラッグストアで発売している。現在は第2弾の「横浜市家系ラーメンの〆ごはん」が発売中だ。

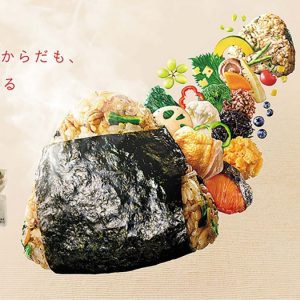

03.栄養がギュッと詰まった完全食おむすびが増加中!

食品業界では昨今、完全栄養食(完全食)と呼ばれる商品群が増加中。これは必要な栄養素をバランス良く摂取できるとされている食品のことで、同カテゴリーに2024年、ふたつの注目おむすびシリーズが誕生した。それがオルビスの「COCOMOGU」と、日清食品の「冷凍 完全メシ DELI おにぎり」である。

どちらも定期購入が推奨のオンライン限定商品となっていて、前者は3種、後者は6種のおむすびが用意されている。

おにぎりぼんご

1960年創業。食材、炊き方、握り方などを徹底的に研究し作られたおむすびは、米の粒がふわっとほどける。食べ応え満点のサイズ、どこを食べても具材が楽しめる満足度の高さも人気の秘密。

所在地 :東京都豊島区北大塚2-27-5

営業時間:9:00〜21:00 定休日: 日曜日

※「GetNavi」2024月11号に掲載された記事を再編集したものです