自宅でワインを楽しみたい、できれば産地や銘柄にもこだわりたい、ワインを開けて注ぎ、グラスを傾ける仕草もスマートにしたい……。そう思っても、基本はなかなか他人には聞きにくいもの。この連載では、そういったノウハウや、知っておくとグラスを交わす誰かと話が弾むかもしれない知識を、ソムリエを招いて教えていただきます。

「ワインの世界を旅する」と題し、世界各国の産地についてキーワード盛りだくさんで詳しく掘り下げていく、このシリーズは、フランスをはじめとする古くから“ワイン大国”として名を馳せる国から、アメリカなどの“ワイン新興国”まで、さまざまな国と産地を取り上げてきました。今回はいよいよ、日本。寄稿していただくのは引き続き、渋谷にワインレストランを構えるソムリエ、宮地英典さんです。

【関連記事】

第1回 :フランス

第2回:イタリア

第3回:ドイツ

第4回:オーストラリア

第5回:アメリカ

第6回:ニュージーランド

日本ワインを旅する

「日本ワインの歴史は浅い」という話をよく聞きますが、他国に比べて、本当に浅いものなのでしょうか? こと歴史という点では、5世代続く家族経営のワイナリーもありますし、サントリーやメルシャンといった大手メーカーの歴史は100年以上続いています。

日本人のワインとの初めての出会いは、16世紀にさかのぼります。ポルトガルの宣教師が日本に持ち込んだものだったようです。珍重され流通した時代もありましたが、“国内で生産する”という流れにはならず、江戸時代の鎖国政策でそれも一度途絶えました。

そして明治維新が起こり、ヨーロッパを視察した岩倉使節団はワインが産業として重視されていることを知り、新政府の産業振興の一環としてワイン造りを奨励したことが、“日本ワイン”の始まりとなります。日本人として初めてフランスに留学した山梨県の青年2人は、1877年(明治10年)に日本初のワイン会社である大日本山梨葡萄酒会社を設立し、これが現在のメルシャンの起源ともいえる事業に。時を同じくして全国各地にワイン醸造家が生まれ、サントリーも1899年に創業し、ワインの製造販売を始めます。

ですが、ワイン産業が奨励された後も、通常のワインは食卓になかなか受け入れられず、神谷伝兵衛の「蜂ブドー」やサントリーの「赤玉ポートワイン」といった人工甘味果実酒だけが成功を収めました。多くのワイン醸造家は苦しい時代を過ごしたことは想像にかたくありません。

そして明治維新から約100年。1970年の大阪万博をきっかけに幕を開けた高度経済成長の時代に、第一次ワインブームが起こり、1975年に初めて、ワインの消費量は甘味果実酒を上回ります。

ヨーロッパでの現代ワインのスタイルを体系化した原産地呼称制度は1920年代、アメリカやオセアニアが現在のワインのスタイルを確立していったのも戦後の20世紀後半になってからのこと、と考えると、歴史そのものはけっして見劣りするものではないように思えるのです。

それよりも生育期の高温多湿、梅雨や夏から秋にかけての台風といった気候条件と、現在世界中で脚光を浴びる「日本酒」という米文化、ヨーロッパの食文化が根付くのに時間が必要だったことが、ワイン文化を育み、ワイン用ブドウを栽培することに積極的になれなかった、大きな要因だったように思えます。

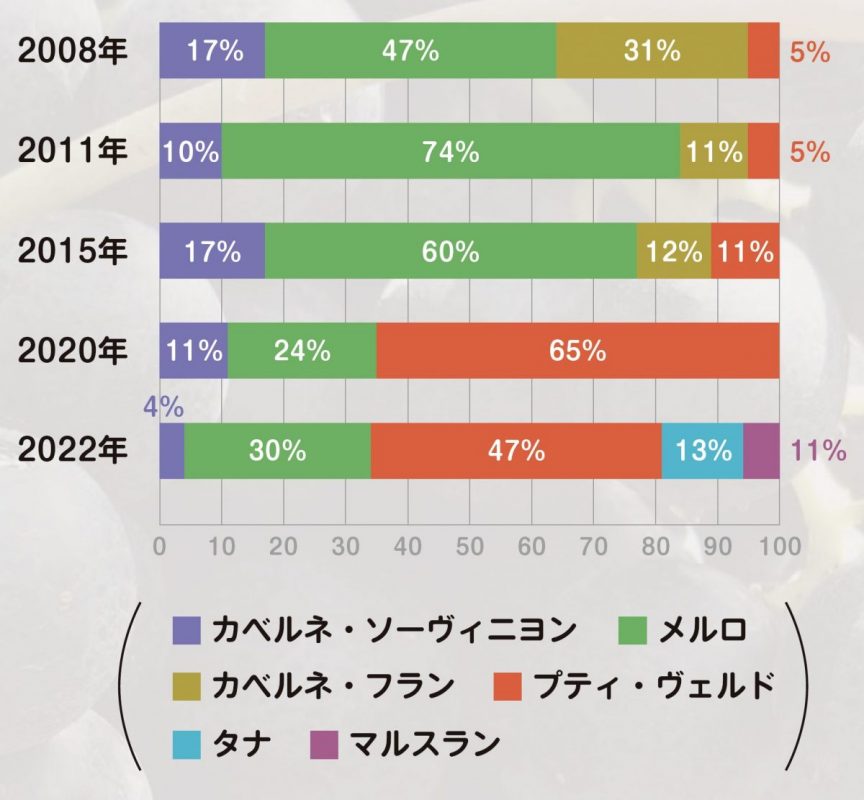

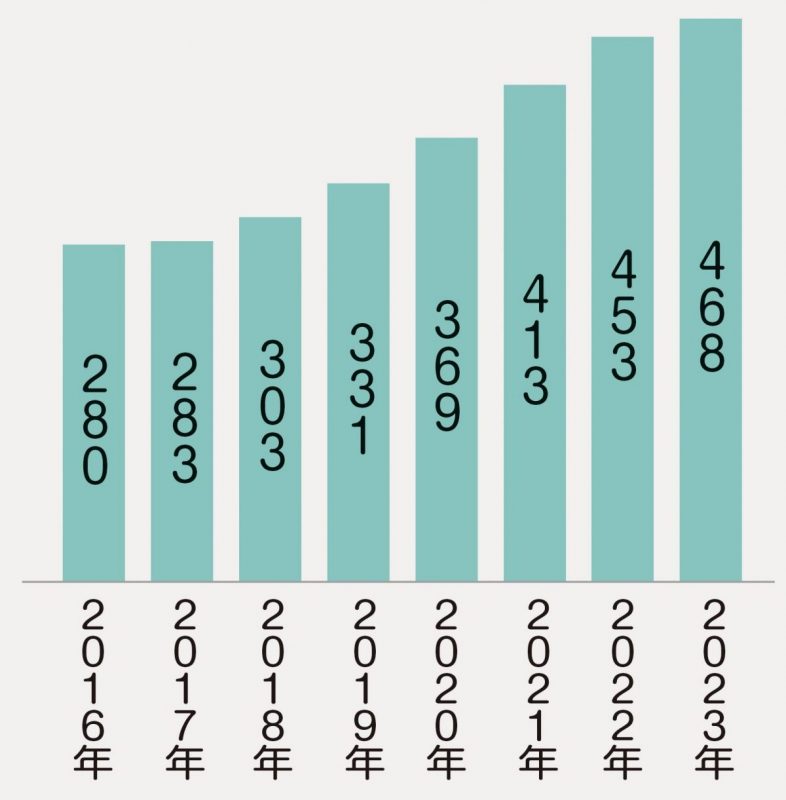

現在、日本のワイン消費は第7次ワインブームの真っただ中。チリワインなどの低価格帯ワインの家庭消費やバル、レストランの多様化など複合的な要因がありますが、そのひとつに「日本ワインブーム」もあるとされています。今では北は北海道、南は九州まで、幅広い地域でさまざまなスタイルの日本ワインが造られるようになり、目を見張るような素晴らしい品質のワインにも出会えるようになってきました。

100年以上の時間が必要だったとはいえ、日本ほど世界中の多様なワインが消費されている国はなく、また美食という観点からも、日本ほどレストランが高いレベルでしのぎを削る国はありません。そのなかで日本ワインが、国内のみならず海外でも広く知られる日は、もうすぐそこに迫っているように思えます。日本ワインの個性やスタイルといったものが確立されるのは、近い将来のことなのです。

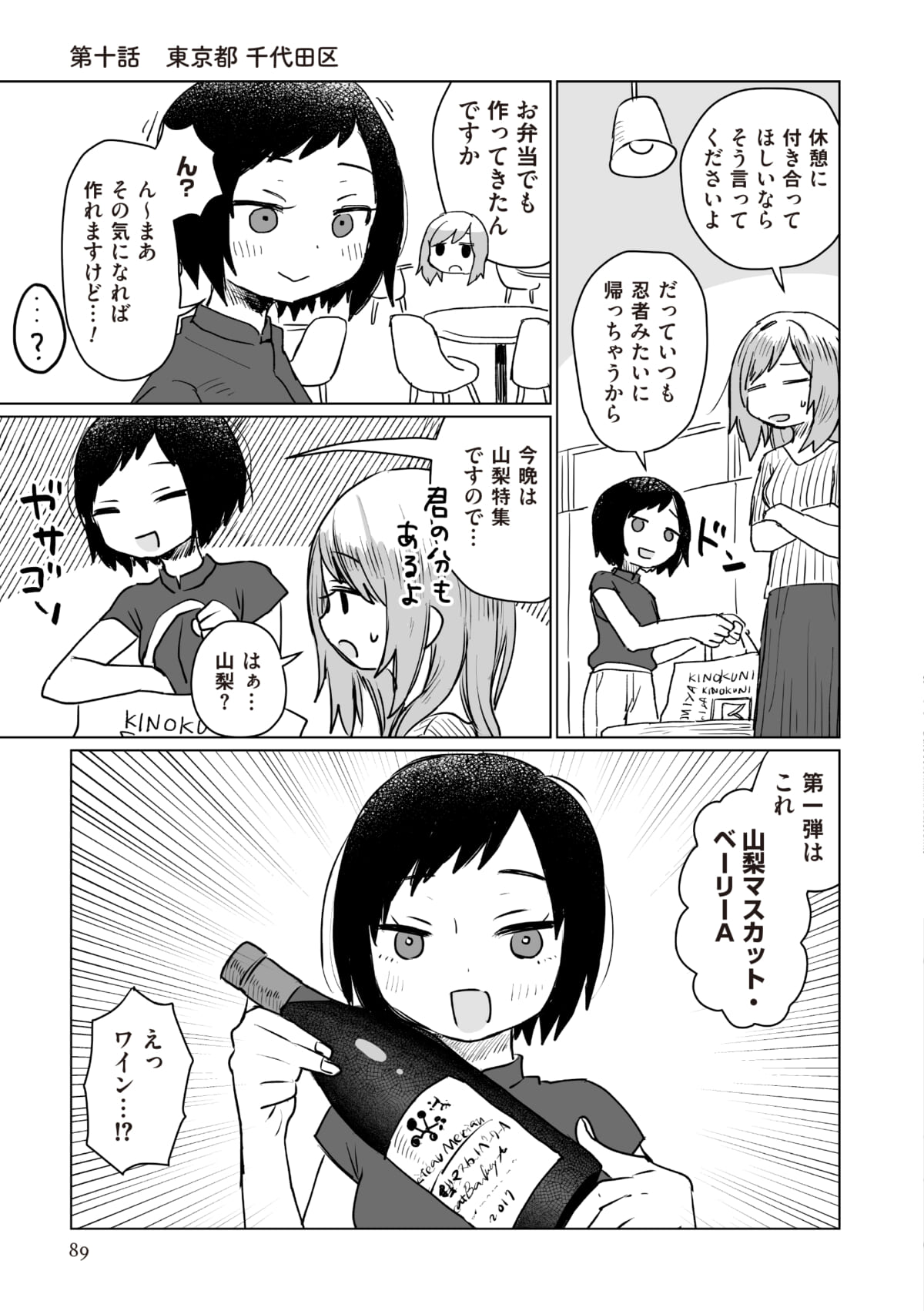

1. 山梨県

2. 長野県

3. 栃木県足利と北海道

4. 山形県

5. 新潟県

1. 山梨県

− 日本ワインらしさを期待される甲州種の可能性 −

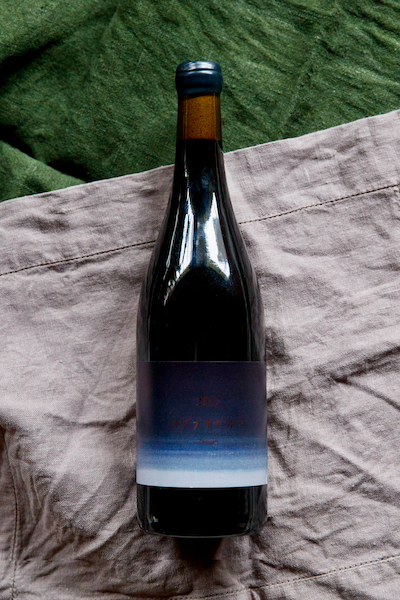

山梨県は、日本のワイン生産の発祥の地であり、山梨大学と県の産業技術センターに属する“ワインセンター”という研究機関をそなえる、歴史的にも技術的にも日本ワインの中心的な生産地です。メルシャンやサントリー、マンズ、サッポロなど大手メーカーの拠点もありますが、写真の「中央葡萄酒」のような家族経営のワイナリーにも注目が集まっています。

日本ワインのオリジナリティという話で、必ず名前が挙がるブドウ品種が「甲州」種です。山梨県勝沼で古くから栽培されてきた甲州種は、DNA研究によって3/4がヴィティス・ヴィニフェラ系であることがわかり、甲州種ワインの成功はすなわち日本固有のワインの成功につながると、これまでさまざまな工夫が重ねられてきた品種なのですが、元来生食用に栽培されてきた甲州種は糖度が上がりづらく、ワイン用のブドウには不適な面もあったのです。ワイン用ブドウは少なくとも20度、ボリュームのある味わいを得るには24度ほどの糖度が必要と言われていますが、甲州は通常だと16~18度ほどの糖度にしか上がりません。そこで中央葡萄酒の三澤茂計氏は、従来の棚仕立てから、海外で主流である枝を縦に這わせる垣根仕立てを採用し、ワイン用ブドウに必要な糖度を持った凝縮した果実を栽培しようと試みます。ところが1992年に初めて採用した際には、樹勢の強い性質から結実すらしなかったといい、挑戦は失敗に終わります。そして現在の醸造長である三澤彩奈氏は垣根仕立てに加え、高畝式というブドウ樹になるべく水分を吸わせない方式を採用、2012年に初めて糖度20度を超え、2013年には25度の果実が生まれるようになりました。

この年醸造した「キュベ三澤明野甲州2013」は世界最大のワインコンクールであるデキャンタ・ワールド・ワイン・アワードで、日本ワイン初の金賞を獲得します。当時、日本経済新聞に掲載された金賞獲得の記事を読んだ際、日本ワインの夜明けを感じるような感慨、わがことのようにうれしく思ったことを、昨日のことのように思い起こせます。三澤茂計氏にとっては20年以上、代々続く中央葡萄酒、山梨のワイン、日本ワインにとっては100年に及ぶ挑戦のひとつの結実だったと思えるのです。

こと甲州種によるワインは、日本ワインのひとつの方向性を示しました。そしてそれは現在進行形のもので、より深くより明確に日本ワインのオリジナリティを表現していく期待が、甲州種には集まっているのです。

中央葡萄酒「グレイス甲州 2019」

オープン価格

2. 長野県

− ワイン特区、信州ワインバレー構想が生んだ新しい日本ワイン −

長野県の日本ワインにおける歴史は古く、塩尻市桔梗が原は明治末期から、甘味果実酒の原料ブドウの大供給地として運営されてきました。五一わいんの創業者である林五一氏が戦後メルローの栽培を始めたことにより、現在に至るまで、海外品種の栽培では山梨県に先んじている産地となっています。

元々長野県は、ワイン用ブドウの栽培比率が全国の中でも高く、輸入ブドウに頼らないワイン生産が行われてきました。そして長野県では小規模ワイナリーが開業しやすいよう、従来の1/3の醸造量でも酒造免許が取得できるワイン特区(構造改革特別区)を制定。意欲ある生産者が続々とワイナリーを開業しています。また「信州ワインバレー構想」と銘打って、日本アルプス、桔梗が原、千曲川、天竜川と県内の産地に色付けを行い、長野ワインの個性をより明瞭に打ち出し始めました。

サントリーやメルシャンといった大手も拠点を構えていますが、小布施ワイナリーやヴィラデスト、ファンキーシャトーといった小規模なワイナリーは、どこもヨーロッパ品種で成功を収めています。代表的なものには桔梗が原のメルロー、千曲川のシャルドネが産地全体で高品質なワインを産みだし、同時に小規模で植えられているさまざまな品種、そしてコンコードやナイアガラといった生食用ブドウで造られたワインも、長野ワインの多様性を表現しています。

写真のワイン、微発砲の“辛口ペティヤン”というスタイルは、ヨーロッパの地ワイン的で価格的にも親しみやすいのではないでしょうか。生産量では山梨には及びませんが、今の日本ワインのさまざまな個性を楽しめる、また将来が楽しみなのが、長野ワインの素晴らしいところです。

ドメーヌ・ナカジマ「ペティアン・ナチュール・ロゼ 2020」

1980円(税込)

3. 栃木県足利と北海道

− とあるアメリカ人の、日本ワインへの功績 −

栃木県足利市にあるココ・ファームは、障害者支援施設の一面を持った国内でも珍しいワイナリーで、1958年足利市田島町に、特殊学級の教員だった川田昇氏が3ヘクタールのブドウ畑を開墾したことから始まります。

醸造免許を取得し、初めてワインを生産したのは1984年のこと。その5年後に、アメリカでワイナリーのコンサルタントをしていたブルース・ガットラブ氏が来日し、ココ・ファームの醸造指導を行うことになりました。その当時のココ・ファームのワインを飲んだことはないのですが、その他の多くの日本ワインと同様に甘口が主体だったものを、ガットラブ氏が加わり辛口に仕上げられるようになったということです。その頃の日本のワイン消費が食中酒ではなかったことを裏付けるエピソードですが、当初は辛口のワインは顧客に受け入れられず、クレームすらあったといわれています。それをガットラブ氏は変革の手を緩めず、野生酵母の使用や無濾過、亜硫酸に頼らないワイン醸造という、現在では当たり前ともいえる手法を次々に導入し、ココ・ファームのワインを国内でも先進的なものに変えていきました。そして2000年に開催された九州・沖縄サミットの晩餐会では“日本を代表するワイン”として供されるに至ります。

現在ガットラブ氏は、ココ・ファームの醸造指導を続けながら北海道岩見沢に10R(とある)ワイナリーを運営し、北海道の栽培農家に醸造の場を提供して、多くの生産者にワイン造りの示唆を与えています。足利という日本ワインの小さな一角から北海道、ひいては日本ワイン全体に変化を与えたブルース・ガットラブ氏は、日本ワインの近代化に大きな影響をもたらしたのです。

ココ・ファームでは、毎年秋に“収穫祭”と銘打って収穫を終えたブドウ畑の斜面でつくりたてのワインと料理を楽しむイベントを行っています。1984年のファーストヴィンテージから開催され、県外からも多くの観光客が集まる日本版ワインツーリズムのひとつの成功例となっていますが、残念ながらコロナ禍のなかでは、オンラインイベントに切り替えるなど限定的なものになっています。日本で開催されるワインイベントとしてはワインと自然が結びついていることを感じられる貴重な機会なので、また多くの人が集まれるようになったら再開が心待ちにされているイベントです。

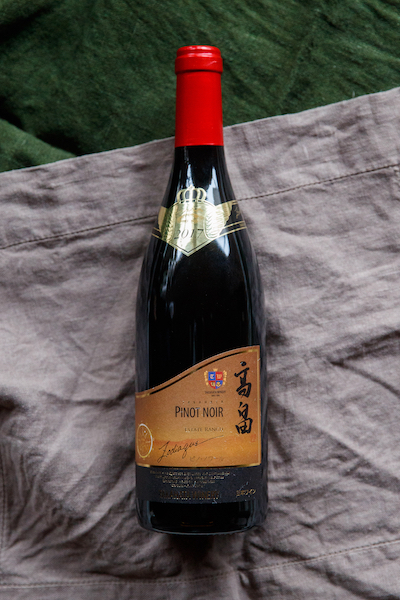

ココ・ファーム「こことあるシリーズ・ツヴァイゲルト 2017」

3500円(税込)

4. 山形県

− “果物王国”山形はワインもおいしい −

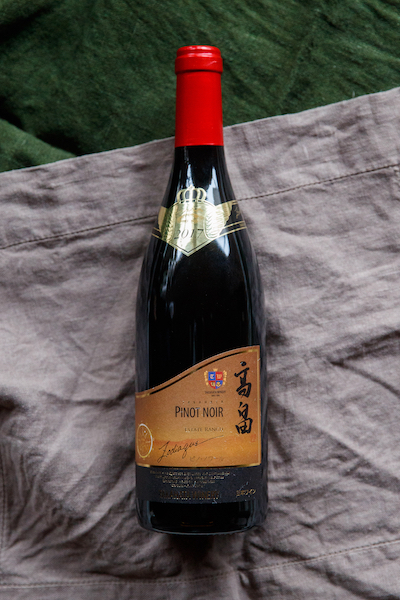

岩手もドイツ系品種の栽培に成功していますが、東北のワイン生産の中心は、洋ナシやさくらんぼで有名な山形県ではないでしょうか。老舗のタケダワイナリーは大正時代からブドウ栽培を始めていて、東北ワインの歴史と歩みをともにしています。同じく山形の高畠ワイナリーは1990年創業とタケダワイナリーに比較すると歴史は浅いですが、2009年から10年間醸造責任者を勤めた川邉久之氏の活躍は、山形ワインの可能性を引き出すことに成功しました。

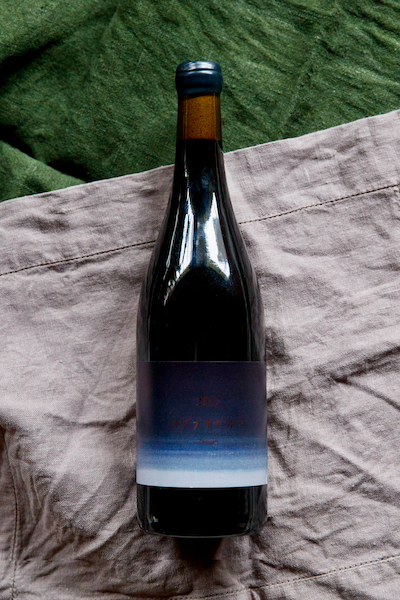

川邉氏は、カリフォルニアのナパ・ヴァレーで15年にわたりワイン醸造に携わっていたことから、日本人醸造家としては豊富な経験と知識を日本ワインにもたらした方です。以前、ナパ・ヴァレーの恵まれた気象条件と日本のそれとは大きな開きがあるという話を伺ったことがありました。ですがその際に印象的だったのは、世界のワイン産地のなかにも厳しい条件下で優れたワインを産み出す産地もある、という言葉でした。高畠ワイナリーでは、さくらんぼを原料としたフルーツワインやガス注入の廉価なスパークリングワインなど、幅広い層に受け入れられるワインも造りながら、深夜に収穫するナイトハーベストを導入するなど、本格的なヨーロッパワインの消費者層にも受け入れられるワインづくりも模索されていたように私の目には映りました。写真のゾディアックは、土壌造りから始めたという意欲作で、日本では成功例の少ないピノ・ノワールを見事な完成度で仕上げた1本です。

現在の日本の市場は、世界の銘醸ワインの消費者層と日本ワインの消費者層があまり重なっていないところが課題だと思うのですが、海外のワインをよく知る川邉氏のようなワイン・パーソンが今後増えていけば、いつか日本ワインはより多くの日本人に親しまれ、世界にも広がっていくように思えます。高畠ワイナリーのピノ・ノワールは、そんな想像をさせてくれる日本ワインでした。

高畠ワイナリー「ピノ・ノワール・ゾディアック 2017」

オープン価格

5. 新潟県

− 海と砂のテロワールと訪問客を楽しませるワイン産地 −

新潟のワイン生産の歴史は古く、現在日本の赤ワイン用品種の中心を担うマスカット・ベリーAも上越市で産まれました。マスカット・ベリーAをはじめブラック・クイーン、レッド・ミルレンニュームなど数々の優良品種を産み出し、“日本ワインの父”ともいわれる川上善兵衛の創設した岩の原葡萄園は、サントリーの傘下として現在にまで残っています。

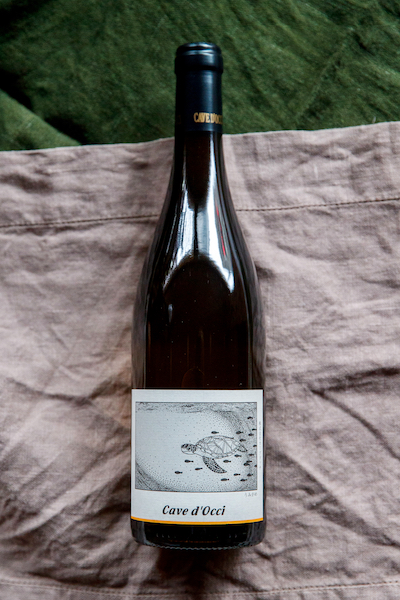

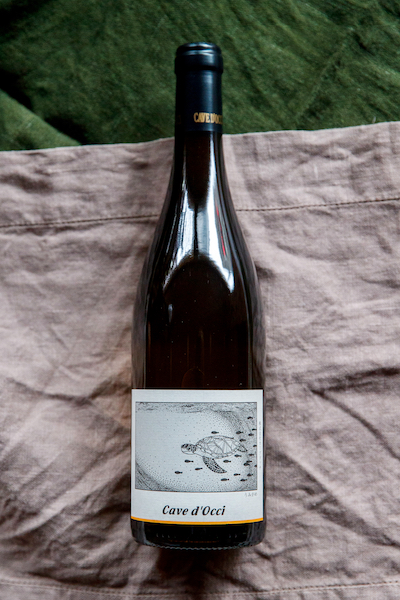

けれども今、日本ワインの未来を考えた際に注目すべきは、新潟市街地の角田浜、越前浜にある5軒の生産者たちが形成する「新潟ワインコースト」ではないでしょうか。1992年にカーブドッチを創業した掛川史人氏は新潟産ブドウとヨーロッパ品種でのワインづくりにこだわり、2005年に砂質土壌に適した品種としてスペイン、ポルトガル品種のアルバリーニョの可能性を見出して、この地域のオリジナリティを模索し続けています。

また掛川氏の主催するワイナリー経営塾の卒業生たちがフェルミエ、ドッメーヌ・ショオ、カンティーナ・ジオセット、ルサンクワイナリーと立て続けにワイナリーを開業し、新潟ワインの新しい一面を表現しています。そして特筆したいのは、レストランやオーベルジュを併設してゲストを楽しませるという、日本では初めてのコンセプトを打ち出したのも、掛川氏だということ。現在では、迎賓館赤坂離宮の正門前にカフェをオープンするなど、多角的に日本ワインを盛り上げています。新潟もまた、日本ワインの新しい潮流を産み出す新しい産地として、変化を続けているのです。

カーブドッチ「うみがめ(ソーヴィニヨン・ブラン)2019」

3520円(税込)

※ワインの価格はすべて希望小売価格です。

【プロフィール】

ソムリエ / 宮地英典(みやじえいすけ)

カウンターイタリアンの名店shibuya-bedの立ち上げからシェフソムリエを務め、退職後にワイン専門の販売会社、ワインコミュニケイトを設立。2019年にイタリアンレストランenoteca miyajiを開店。

https://enoteca.wine-communicate.com/

https://www.facebook.com/enotecamiyaji/