日本人にとって春の風物詩といえば「お花見」。昔から親しまれてきた行事だからこそ、特別な準備をせず、毎年なんとなく楽しんでいるという人も多いのではないでしょうか。しかし、お花見のルーツをたどると、江戸の庶民にとっては年に一度の特別な楽しみだったようです。

今回は、和文化研究家の三浦康子さんに、お花見の起源やその変遷、そして現代ならではの楽しみ方についてうかがいました。今年は先人の知恵を振り返りながら、新たな視点でお花見を楽しんでみませんか?

お花見の起源とは?

上流階級だけが楽しむ高尚な遊び

春の定番行事となっているお花見。その習慣はいつから始まったのでしょうか。三浦さんによると、お花見のルーツは2つあるそうです。

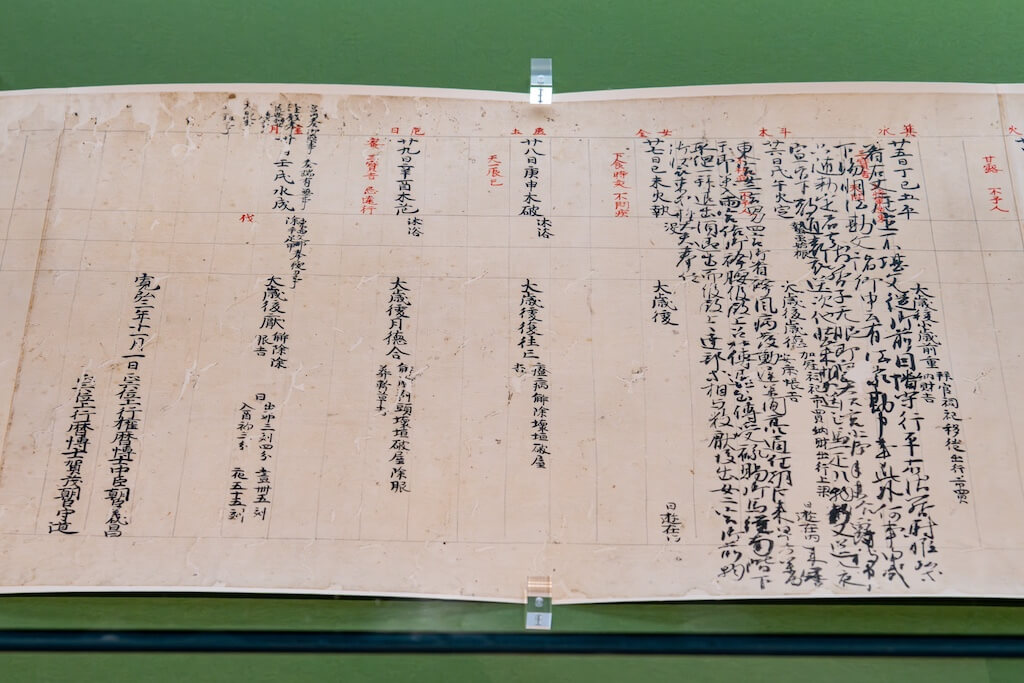

「1つは、奈良時代に遣唐使が中国から輸入した”梅を愛でる”文化に由来するものです。梅を鑑賞することが上流階級の教養の象徴とされ、梅の花見が盛んに行われました。しかし、平安時代に入り遣唐使が廃止されると、日本独自の文化を育むことが重んじられるようになり、梅ではなく桜を愛でるようになりました」(和文化研究家・三浦康子さん、以下同)

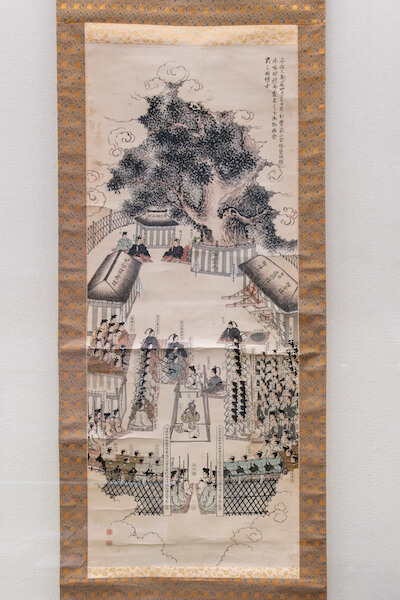

「当時の都は京都にあり、貴族たちは吉野山の山桜を目当てに桜狩りに出かけ、宴を開いては歌を詠んだり、蹴鞠をしたりと、風雅なお花見を楽しんでいました。この時代のお花見は、貴族や武将といった特権階級が楽しむ高尚な遊びだったのです」

江戸幕府が“花見の宴”を解禁

庶民にとって年に一度の楽しみに

江戸時代に入ると、お花見にも変化が生まれます。

「江戸幕府が、現在の花見の名所である上野公園や飛鳥山公園、隅田川のほとりなどに吉野を模して桜を植樹したのです。町の至るところに桜の名所を作り、庶民に春の娯楽として花見を奨励しました。

江戸時代は、町中でのどんちゃん騒ぎは禁じられており、屋外でお酒を楽しむ風習はほとんどありませんでした。しかし、花見の時季だけは無礼講。幕府が 『騒いでもよい』 と特別に許可を与えたのです」

当時、庶民の間では幕府への不満が高まっていました。そのため幕府は、花見を公に認めることで人々の鬱憤をはらし、ガス抜きを図るねらいがあったといわれています。

こうしてお花見は、貴族のものから庶民のものへと変わったわけですが、三浦さんは、この文化が定着したのは、江戸のお花見に「気軽さ」と「特別感」があったからだと言います。

「これまで、花見の対象は山桜が中心だったので、桜を観賞するには遠出が必要でした。しかし、江戸幕府による桜の植樹によって、江戸の町にいながらにして花見を楽しめるようになったのです。

さらに、期間限定で宴会が解禁されたことで特別感も生まれ、瞬く間にお花見が庶民の間で大流行。町中で堂々とお酒を飲み、歌い、踊っても、誰にも咎められない。そんな非日常的な開放感が、多くの人を魅了しました」

あくまで桜が主役

江戸っ子の粋な楽しみ方

江戸っ子たちは、1年に1度の楽しみとして、気合いを入れて花見をしたそうです。

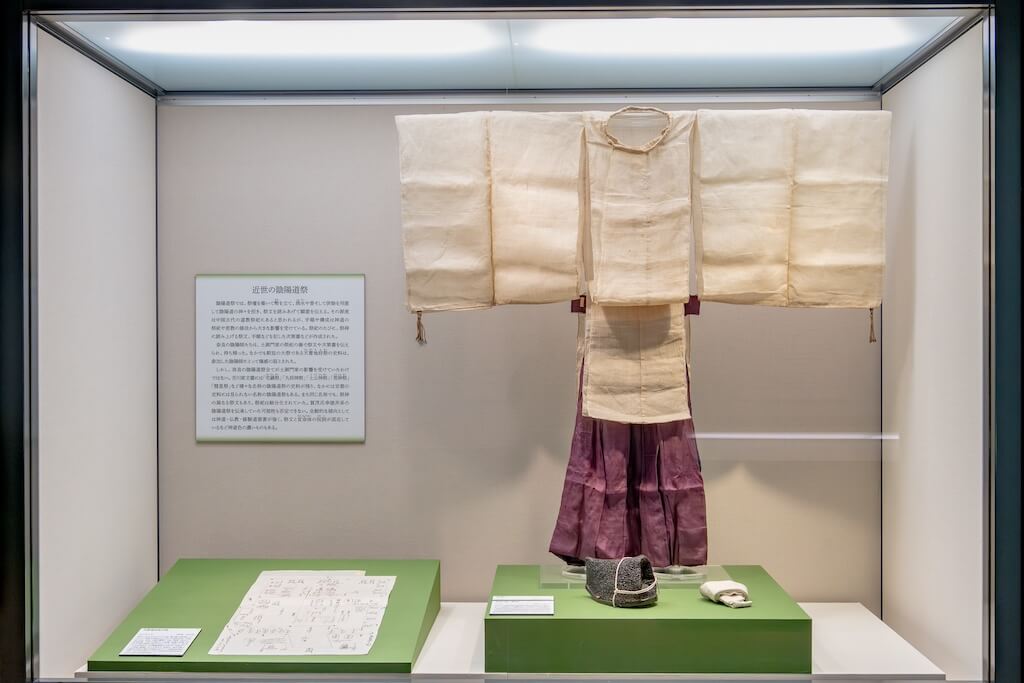

「たとえば、その日のために仲間と揃いの半被(はっぴ)や鉢巻きを作ったり、財力のある人は新しい衣装をあつらえたりと、準備そのものもお花見の一部として楽しみました。江戸っ子は粋を重んじる人々。彼らにとって、お花見の主役はあくまで桜でした」

「そのため、自分が目立つために派手な桜の衣装を着るのではなく、裏地や裾に桜の模様を忍ばせたり、桜に合わせ控えめな色を上品に着こなしたりと、さりげなさを大切にしていました。

もちろんなかには、桜の絵柄を大胆に取り入れる人もいましたが、それはどちらかというと野暮なこととされていたのです」

衣服で季節を先取りすることも、粋な人びとの嗜みの1つ。桜が咲く前に桜柄をまとい、季節の訪れを感じさせる着こなしをするなど、タイミングにもこだわっていたようです。

「花見にお弁当を持参する習慣が一般化したのも、この頃です。高貴な人は、手付きの塗りの重箱にお銚子やお刺身などを詰めていましたが、庶民はおにぎりやたくあん、卵焼きなど、素朴な料理を持ち寄って楽しんでいました」

もう1つの花見の起源

田の神様が宿る「さくら」

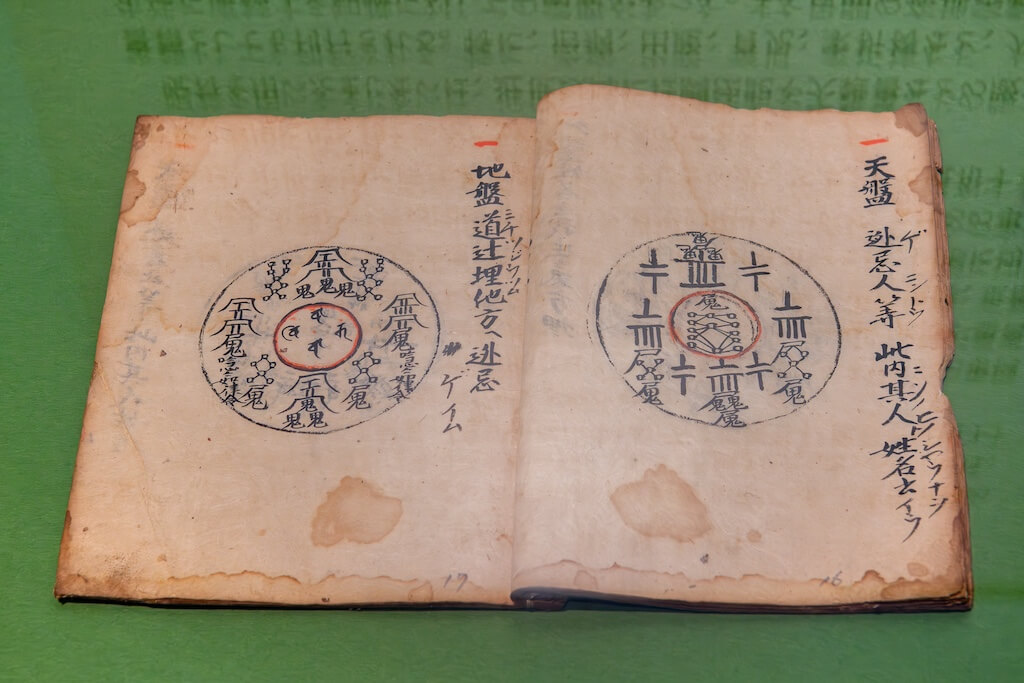

お花見のもう1つのルーツは、稲の豊作祈願だと言われています。冬の間、山ごもりをしていた田の神様は、春になると里に降りてきて桜に留まると考えられていたそうです。

「『早乙女(さおとめ:田植えをする女性のこと)』の『さ』にもあるように、『さくら』の『さ』は稲を象徴し、田の神様のことを表します。『くら』は神様の座る場所という意味があり、合わさって『さくら』の語源になったといわれています」

田の神様が宿った桜のもとで、その年の収穫を占う。開花時期には籾を撒き、農作業の準備を始める。桜の花がたわわに咲くと、「今年は豊作になるぞ。うれしいな!」と花を見て喜んだそうです。

「田の神様がいらっしゃるからこそ、お供えをし、おもてなしとして歌や踊りを奉納する。そして農作業は人々が集って行うものですから、お花見は単なる神事としてだけでなく、人々が親睦を深める場としても大切にされていました」

今でもお正月に飾る 「餅花」は、桜の花を模して作られた豊作祈願の飾りです。

「紅白の餅を枝につけると、遠目では淡いピンク色に見えます。餅花は、神聖な柳の枝にたわわに咲いてしなだれる桜を表現した、まさに縁起のよい装飾なのです」

約2週間の桜の季節を新たな視点で楽しむ

スモールな楽しみ方

このように時代と共に変化をしながら、春の恒例行事として定着した花見。現代ならではのお花見の楽しみ方も教えていただきました。

「地域によって差はありますが、お花見の期間は約10日から2週間と意外と短いものです。もちろん友人や仲間と集まり、賑やかな宴を楽しむのもいいですが、たまには雅で“スモールなお花見”を楽しんでみるのもおすすめです。

そこでおすすめしたいのが、日本の風土に育まれてきた“大和言葉”を取り入れたお花見です。昔ながらの大和言葉をヒントにすると、毎年恒例のお花見も今の私たちの目には新鮮に映るはず。新しいお花見の楽しみ方が見つかると思いますよ」

1.朝桜(あさざくら)……静かな朝に楽しむ“桜のそぞろ歩き”

「朝桜とは、朝露をまとい清らかに咲く桜のこと。ライトアップされた夜桜が華やかに賑わう一方で、誰もいない静かな朝に眺める桜にも、格別の美しさがあります。

桜の季節は、たんぽぽやつくし、菜の花など、さまざまな春の花が咲く季節でもあります。目的地を決めず、気の向くままに歩く“そぞろ歩き”を楽しめば、思いがけない景色との出会いに心が躍るかもしれません。

お気に入りのベーカリーで買ったパンを、ベンチに座って桜を眺めながら味わう。澄み切った朝の空気のなか慌ただしさを忘れ、爽やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか」

2.桜狩り(さくらがり)……名所以外の桜を眺める

「桜狩りとは、桜の花を訪ね歩き観賞することを指します。そう聞くと桜の名所を訪ねることをイメージするかもしれませんが、桜が見えるお店を選ぶのも1つの楽しみ方。お店の庭の桜をゆっくりと眺めながら、お座敷で食事をとるのも贅沢な時間です。

お店以外にも、ビルの上から桜を見下ろす、船に乗って水上から桜を見上げるなど、場所を変えるだけで、いつものお花見がより特別な体験になります」

3.野立て(のだて)…… ポットを使って気軽にお茶会

「野外のお花見でぜひ取り入れていただきたいのが、“野立て”です。野立てとは、屋外でお茶を点(た)てること。『抹茶を点てなければ』と思われがちですが、形式にこだわる必要はありません。ポットにお湯を入れ、ティーバッグを使うだけでも十分に楽しめますし、道具を風呂敷に包むだけでぐっと風情が増しますよ。

『じゃあ、ちょっと野立てをしてみましょう』と声をかけ、おしゃべりを楽しむ。自然のなかでゆったりとした時間を共有することで、親睦が深まるはずです。ほんの少しの準備や心遣いが、会話を弾ませてくれるでしょう」

4.初桜(はつざくら)・花の雲(はなのくも)・遅桜(おそざくら)・零れ桜(こぼれざくら)……“マイ桜”で桜の移ろいを堪能する

「日本人は、満開の桜だけでなく散りゆく桜にも美しさを感じ、その心情を歌に詠んできました。ぱっと咲いて、ぱっと散る。その潔さが、日本人の美意識にも影響を与え、桜の咲き具合や咲いた時期を表す大和言葉がいくつも生まれました」

・初桜……咲いて間もない桜の花

・花の雲……桜の花が一面に咲いているさまを雲と表現

・遅桜……花期に遅れて咲く桜

・零れ桜……満開になって、散りこぼれる桜の花

「お花見は満開の桜を愛でるだけではありません。生活圏内で“マイ桜”を見つけ毎日観察し、つぼみが膨らみ散りゆくまで、その移ろいを楽しむお花見もおすすめです。自分だけの開花宣言をしてみるのも一興ですね。

また、それをSNSに発信せず、心のなかにそっと留めておくのも風流。桜の成長を見守ることで、季節の移ろいをより深く感じられることでしょう」

5.仇桜(あだざくら)……自分だけの“歌を読む”

“明日ありと思う心の仇桜(あだざくら)夜半に嵐の吹かぬものかな”

「これは、鎌倉時代に活躍した浄土真宗の開祖、親鸞聖人が詠んだ和歌です。明日があると思って今日できることを先延ばしにすると、大切な機会を逃してしまう。世の無常を詠んだ歌にも通じる考え方です。

桜の季節は出会いと別れが交錯し、心に機微が生まれやすいとき。自分のために一句詠んでみてはいかがでしょう。自分のための句なので、季語がなくても大丈夫。その日の気分を詠むだけでもいい。俳句にこだわらず、川柳でも短歌でも構いません。自由な発想で詠めば、初心者でも気軽に楽しめるはずです。

寂しい気持ちやうれしい気持ちを、桜を眺めながら句にのせる。それを記録しておけば、『3年前は、こんな気持ちで桜を見ていたんだな』とふり返ることができ、心の整理にもつながることでしょう」

6.花明かり・花筏(はないかだ)・桜影……普段の言葉を桜にまつわる言葉に言い換える

「花明かりや、花筏、桜影など、桜を含めた景色を表す言葉をご存知でしょうか。たとえば花明かり。これは夜のライトアップを指すのではなく、夜に桜が咲いて、そこだけがふわっと明るく見える景色を指します」

・花筏……水面に散った花びらが連なっていかだのように見えること

・桜影……水辺に咲く桜が水面に映ること

「『花明かりに誘われてちょっと散歩してみない』『花筏を見に行こうよ』など、誘い文句に使うと風情があって素敵です。開花中に雨が降ることを桜雨といいますが、『花散らしの雨』と言ってみるのもいいですね。桜の花に滴る雫を見て『花雫』を思い浮かべれば、雨の日でも桜を愛でる楽しみができるでしょう。

そしてお花見のあとの疲労感は、『疲れた~』ではなく『花疲れ』。それだけで疲労感が、晴れやかな疲れに変わるはずです。言葉を変えるだけで、同じ景色や心情もがらりと変わるもの。ぜひ使ってみてくださいね」

古くから日本の国花として愛されてきた桜。短い期間に一斉に咲き儚く散るその姿に、私たちは世の無常を重ねてきました。桜の楽しみ方も時とともに変わるもの。ですがこの春は、あえて古の言葉をヒントに、風流なお花見を楽しんでみてはいかがでしょうか。そこには新鮮な驚きがあるかもしれません。

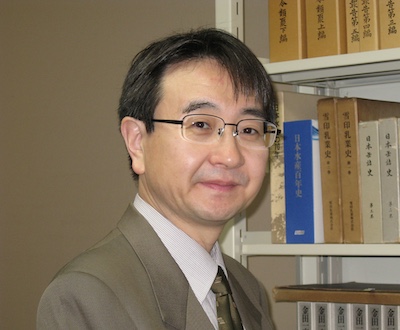

Profile

和文化研究家 / 三浦康子

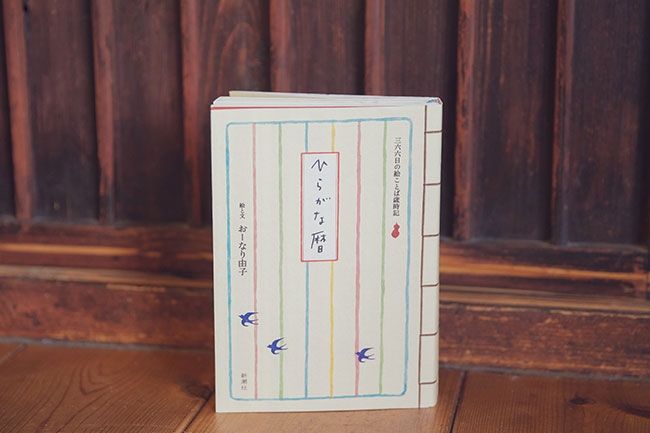

古を紐解きながら今の暮らしを楽しむ方法をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで提案しており、「行事育」提唱者としても注目されている。連載、レギュラー多数。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとる。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)、監修書『季節を愉しむ366日』(朝日新聞出版)ほか多数。

HP

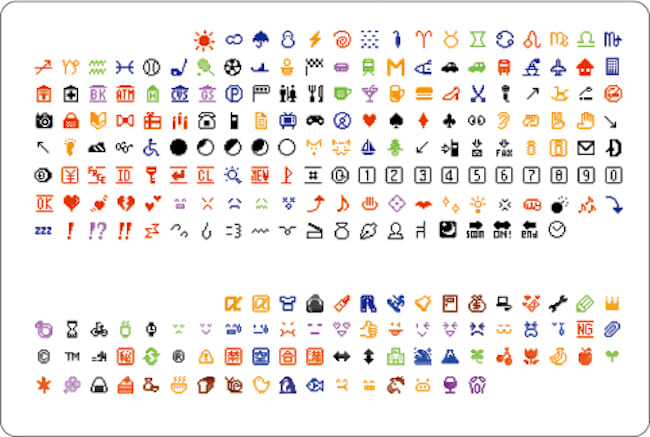

』であればどうでしょう。同じ内容でも

』であればどうでしょう。同じ内容でも

」だけが採用されなかったという裏話もあります。絶対に人気が出ると確信していたのですが、社内の猛反対を受けてあえなく諦めることとなりました」(栗田さん)

」だけが採用されなかったという裏話もあります。絶対に人気が出ると確信していたのですが、社内の猛反対を受けてあえなく諦めることとなりました」(栗田さん)

をデザイン自体の面白さに惹かれて使っていたり、『好物である鰻の絵文字が追加されたらいいな』と考えてみたり、絵としての絵文字を楽しんでいますしね。どちらが正しいとかはないのですが、少なくとも先のような課題についてはクリアにする必要があると思います」(栗田さん)

をデザイン自体の面白さに惹かれて使っていたり、『好物である鰻の絵文字が追加されたらいいな』と考えてみたり、絵としての絵文字を楽しんでいますしね。どちらが正しいとかはないのですが、少なくとも先のような課題についてはクリアにする必要があると思います」(栗田さん)