提供:宝酒造株式会社

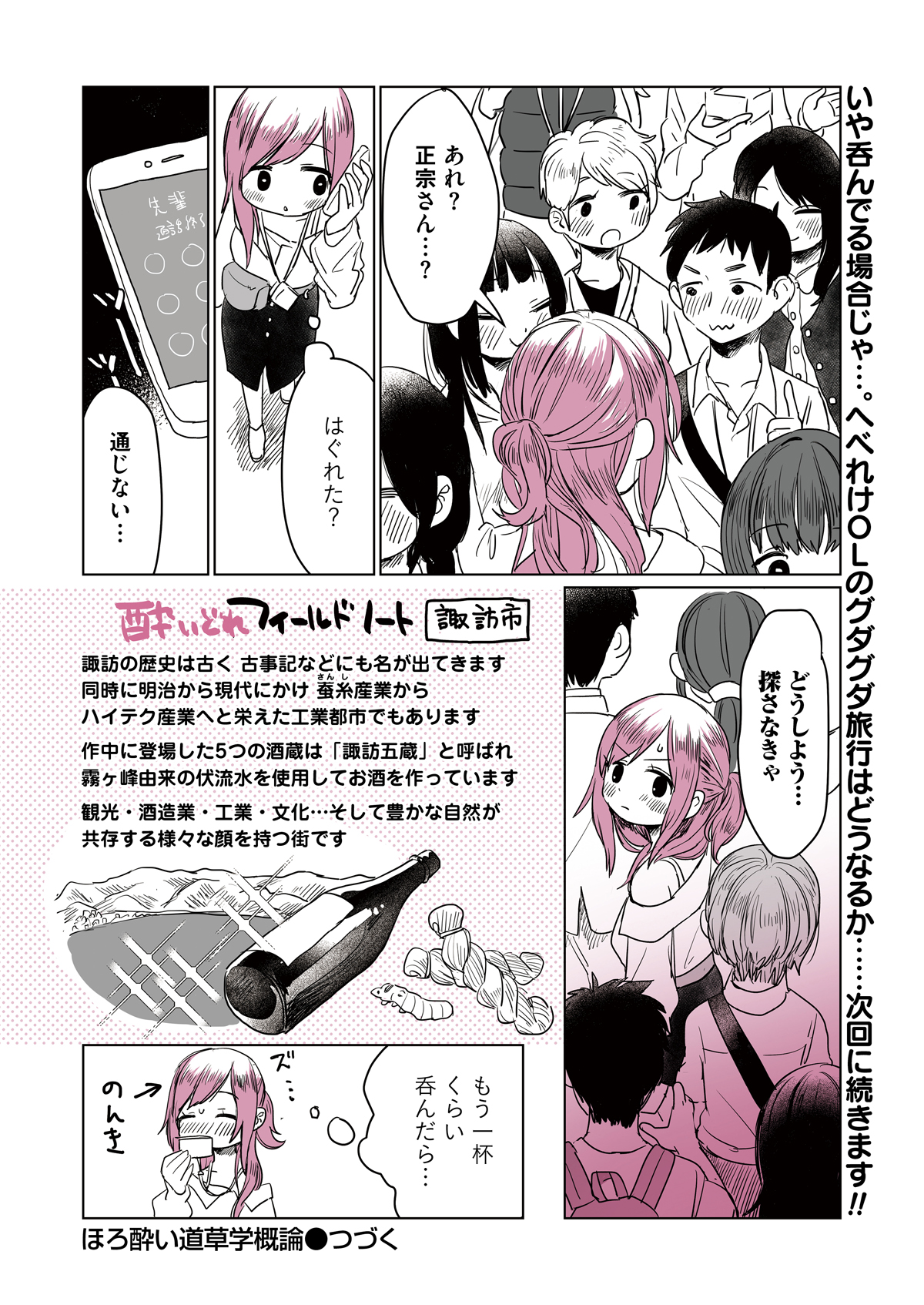

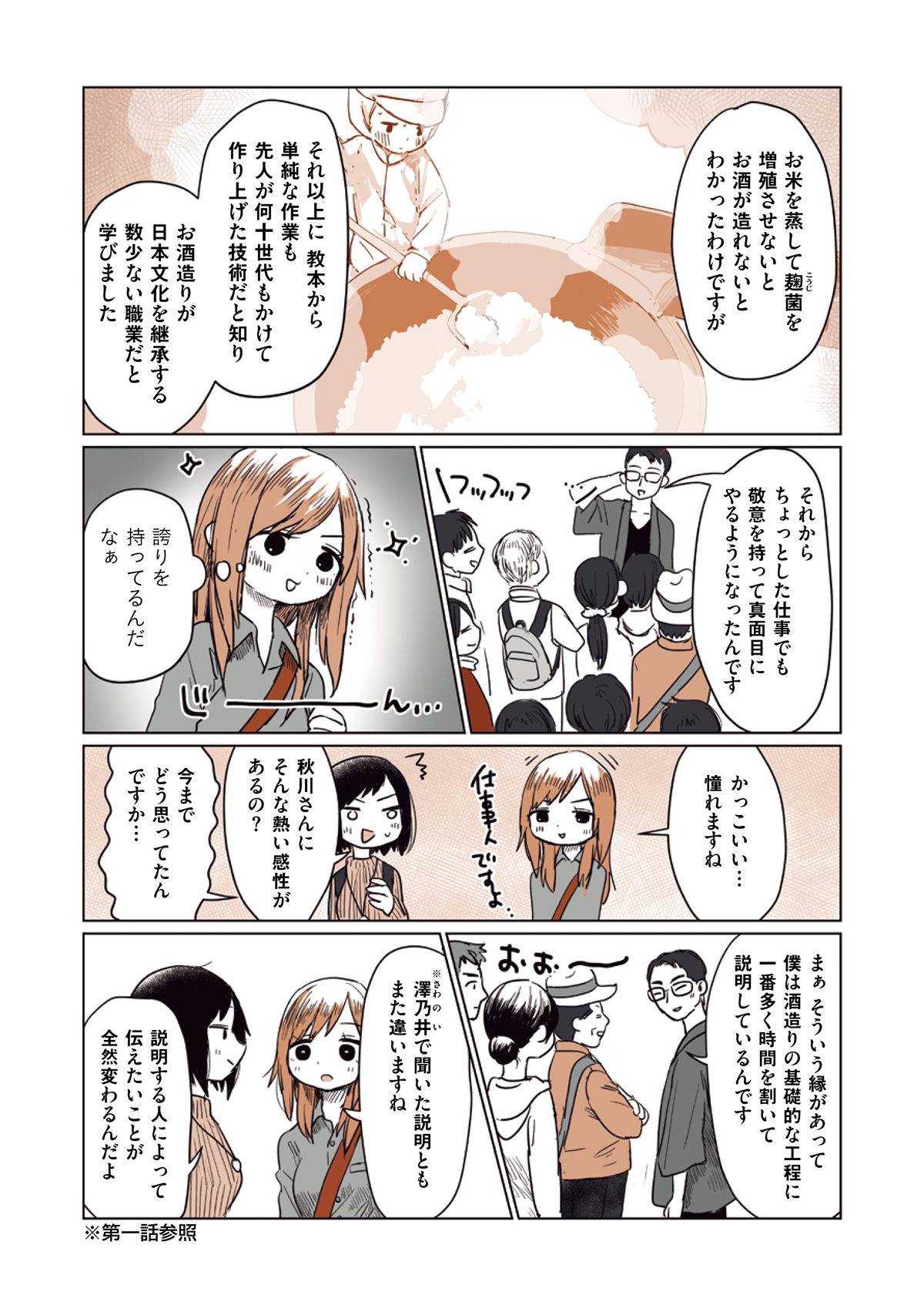

調理をする際に重宝する「料理酒」。しかし、使うべき理由や効果などについては、あまり深く考えずに使っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、料理酒を使う理由に加え、原材料や特徴、起源や製造工程まで、改めて料理酒について深掘りしていきます。

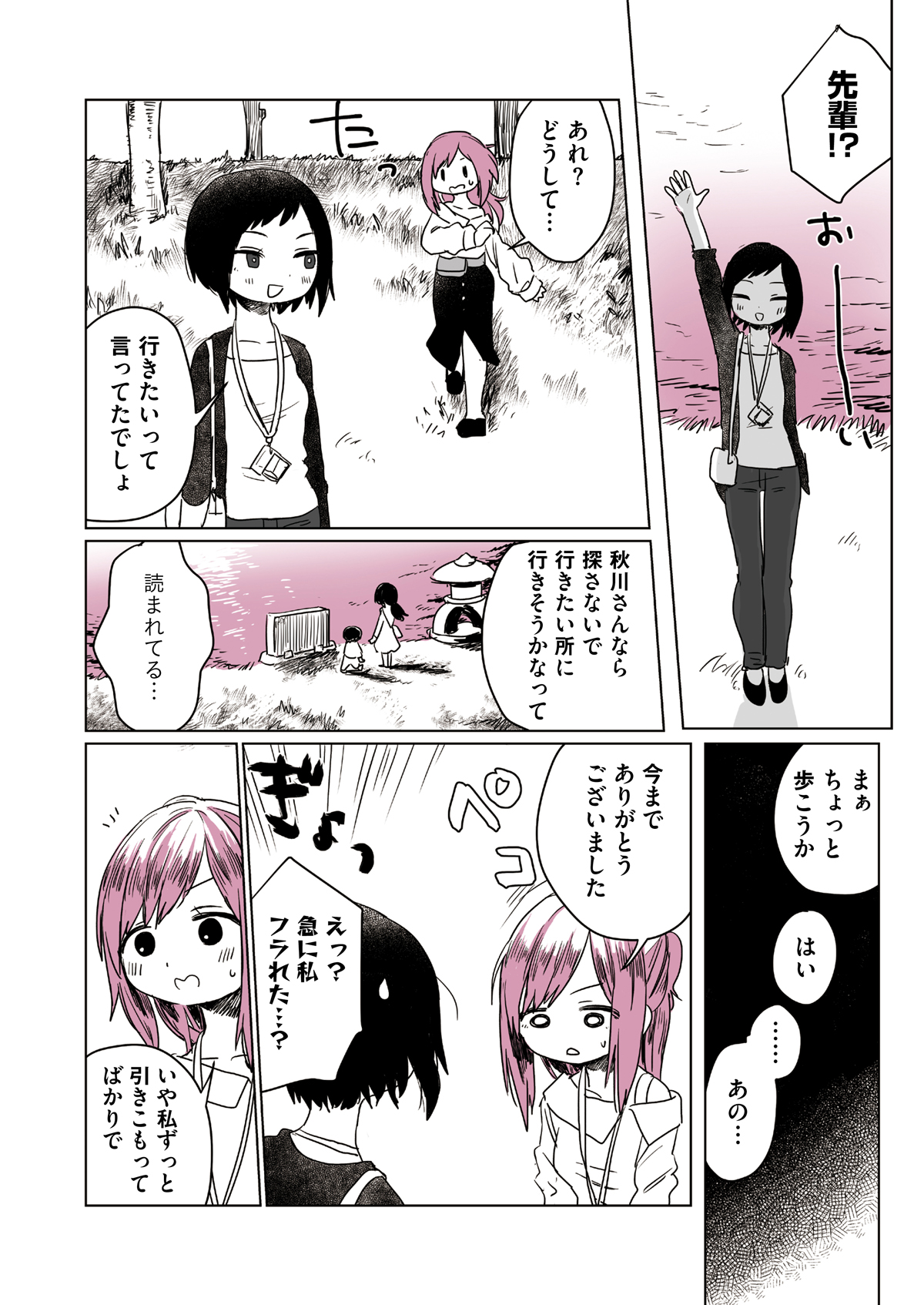

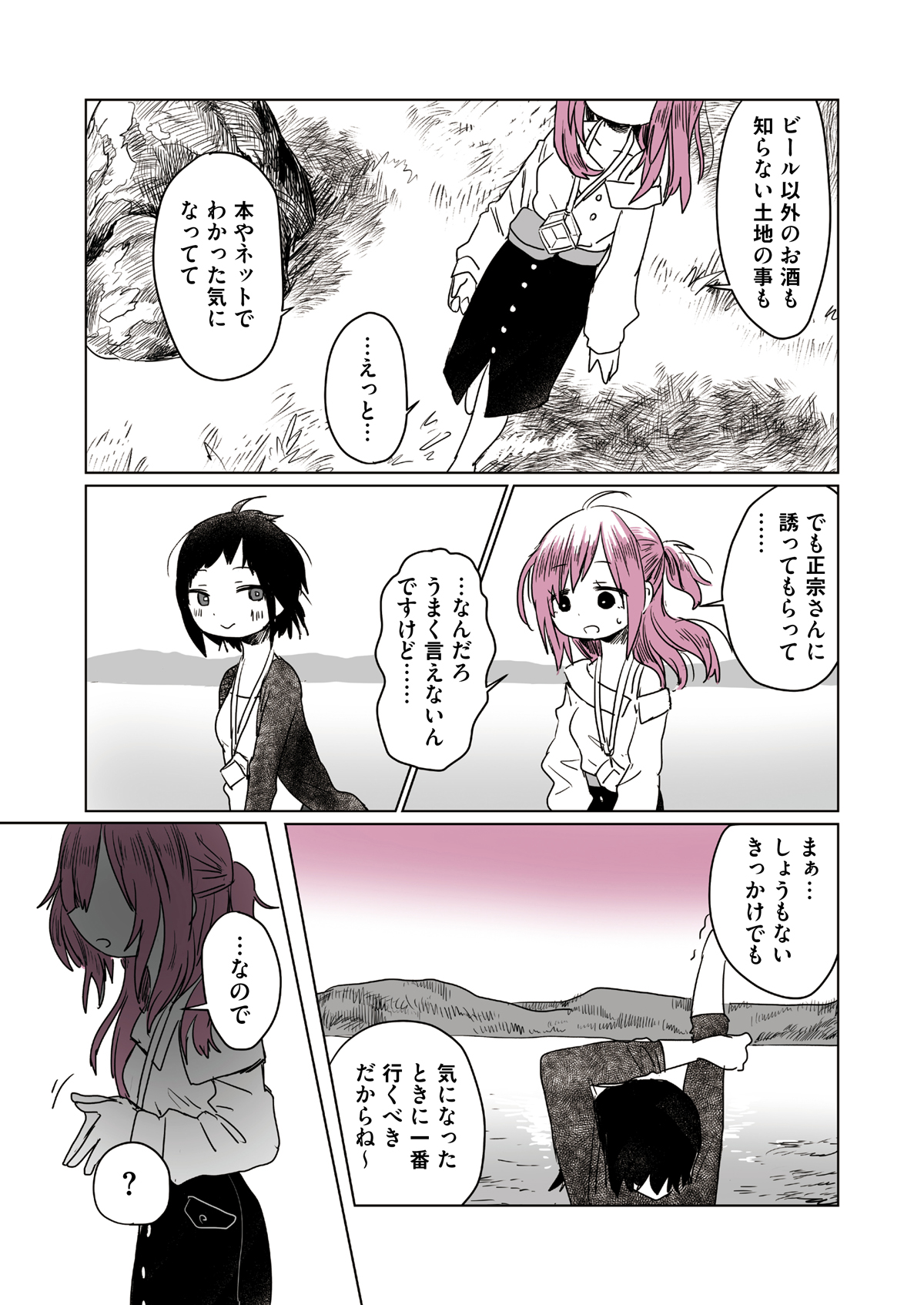

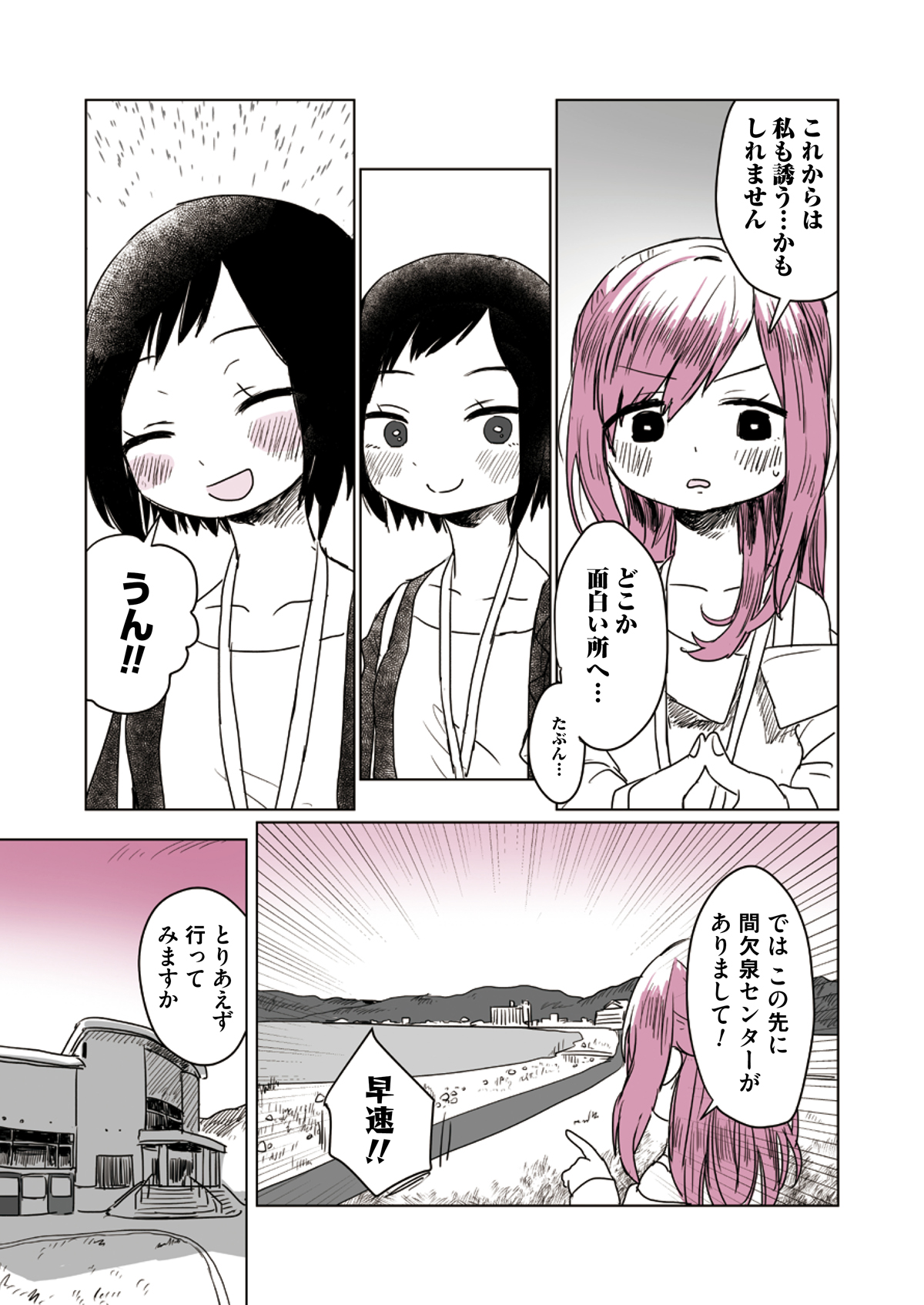

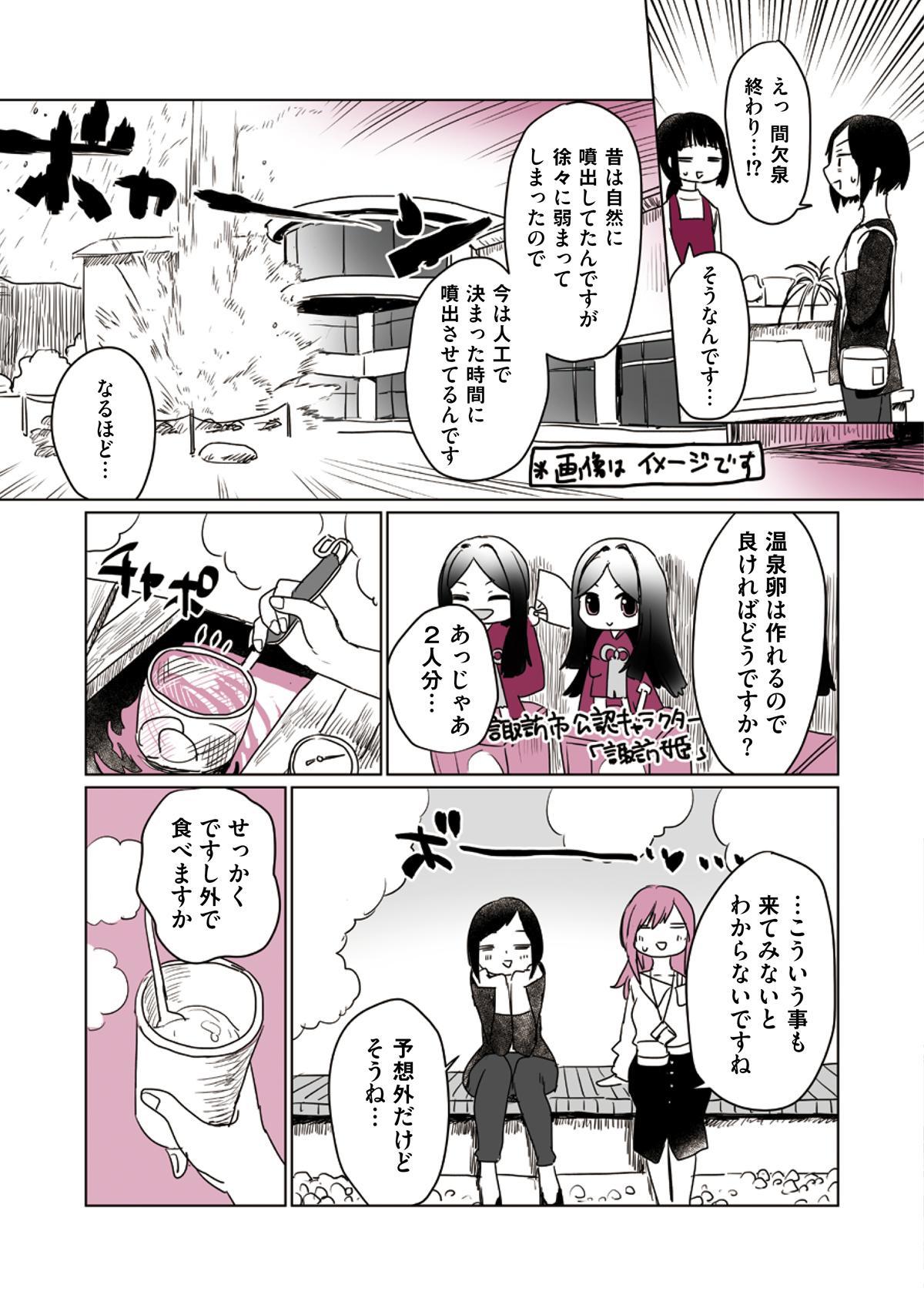

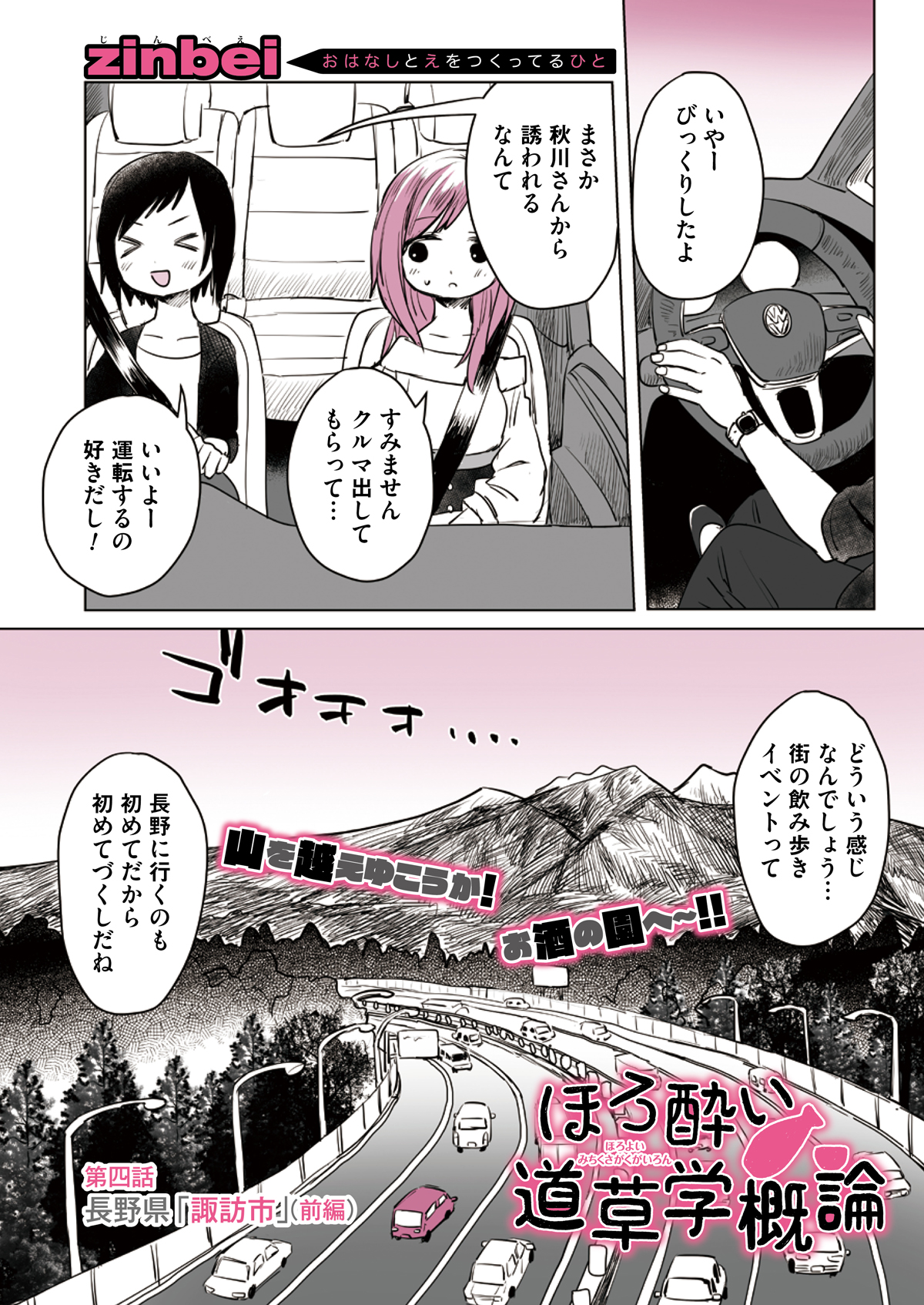

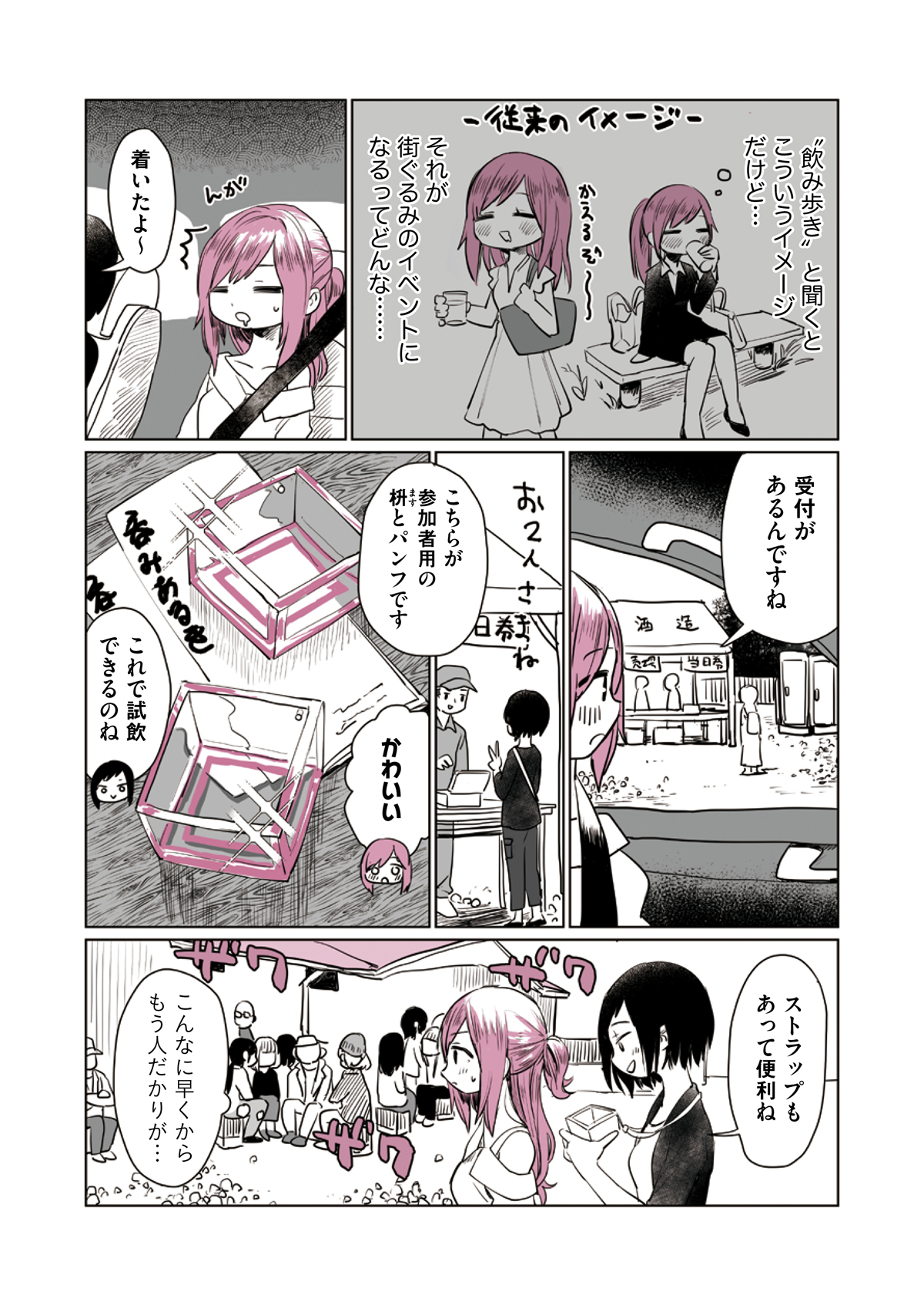

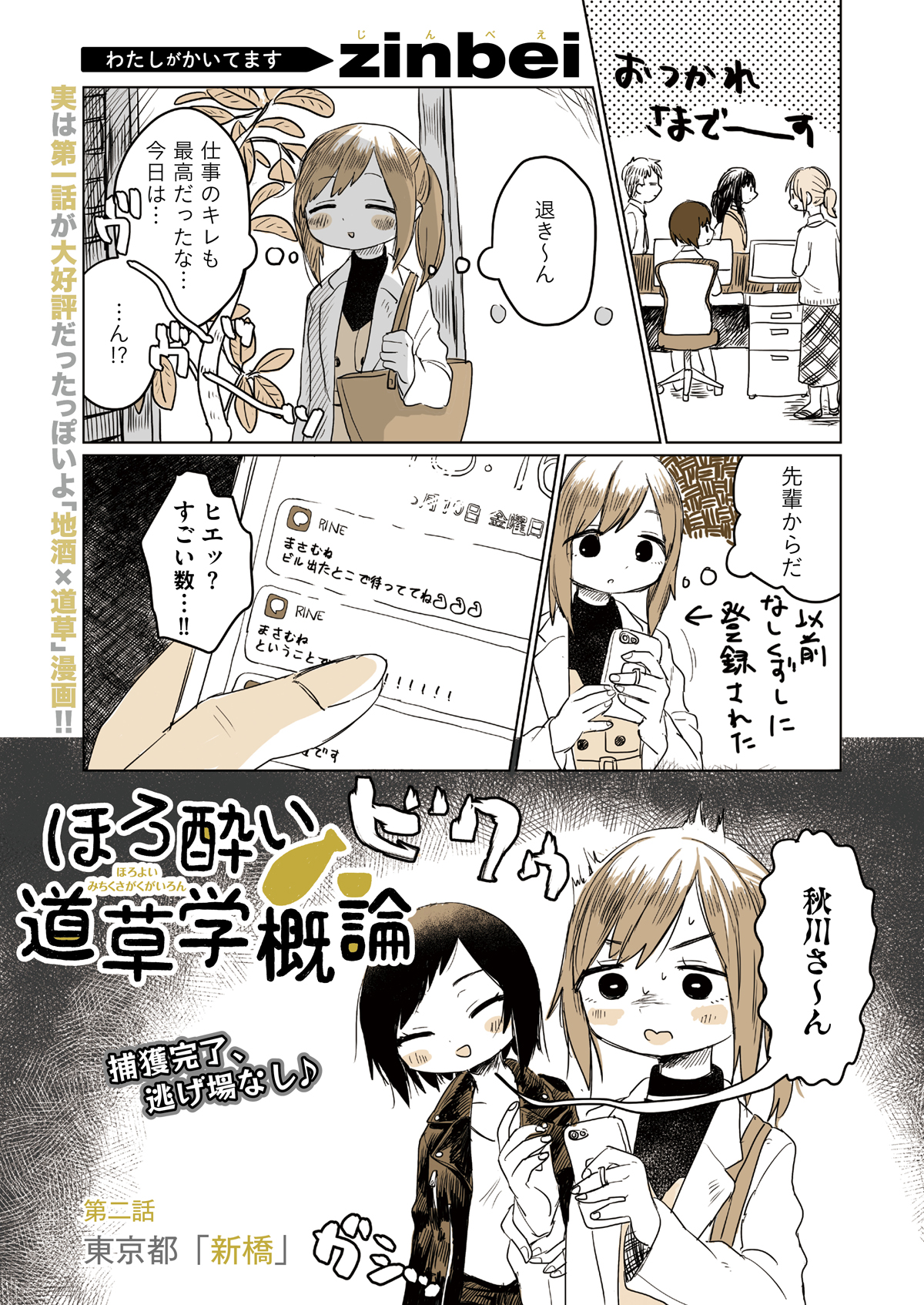

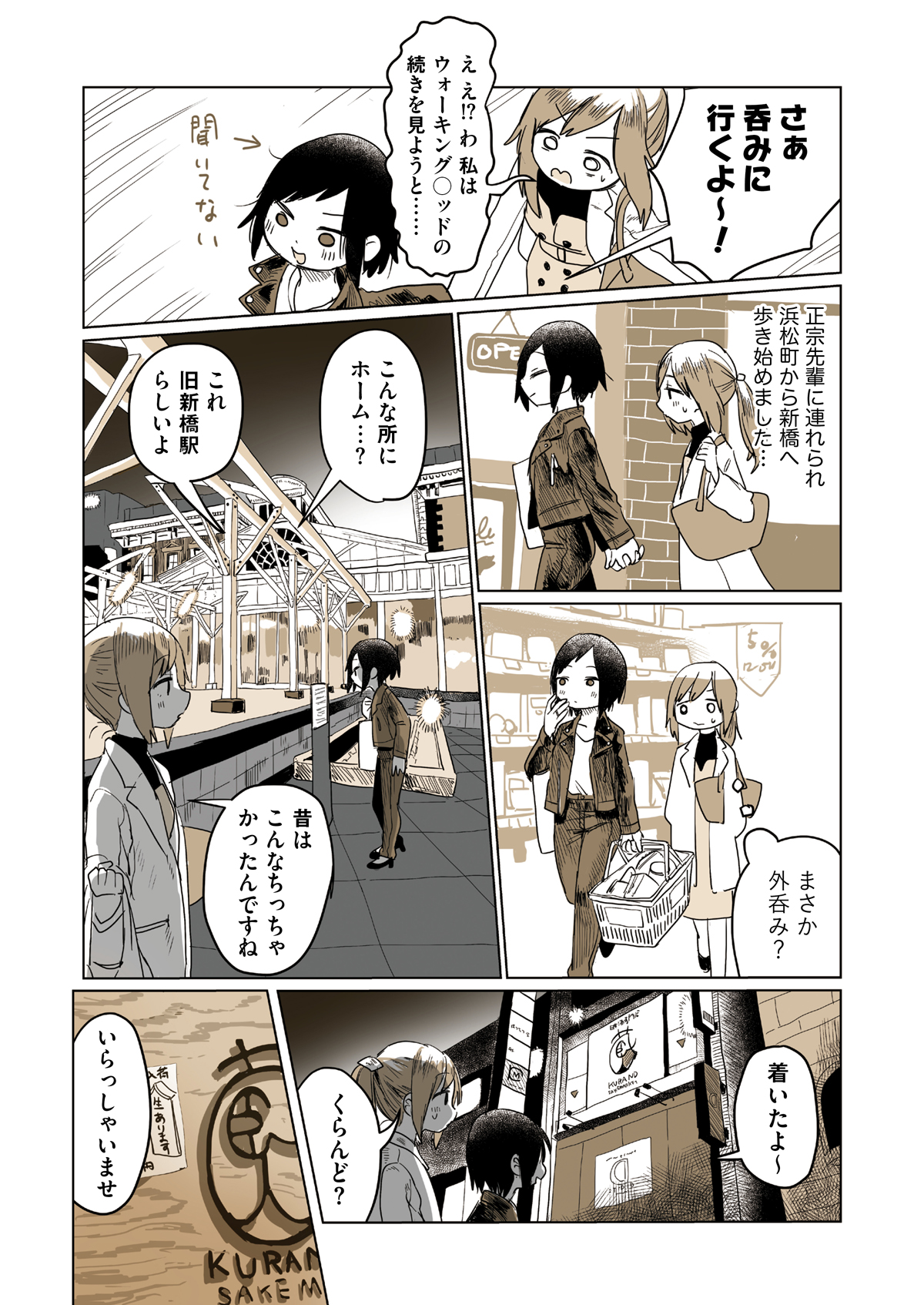

今回ご説明いただいたのは、宝酒造 商品第四部 東日本調味料カスタマーセンターの内藤優センター長です。聞き手は雑誌『GetNavi』編集部でフード担当を務める鈴木翔子。彼女が“生徒役”となり、料理酒について学んでいきます。

お酒が料理に使われ始めたのは奈良時代から

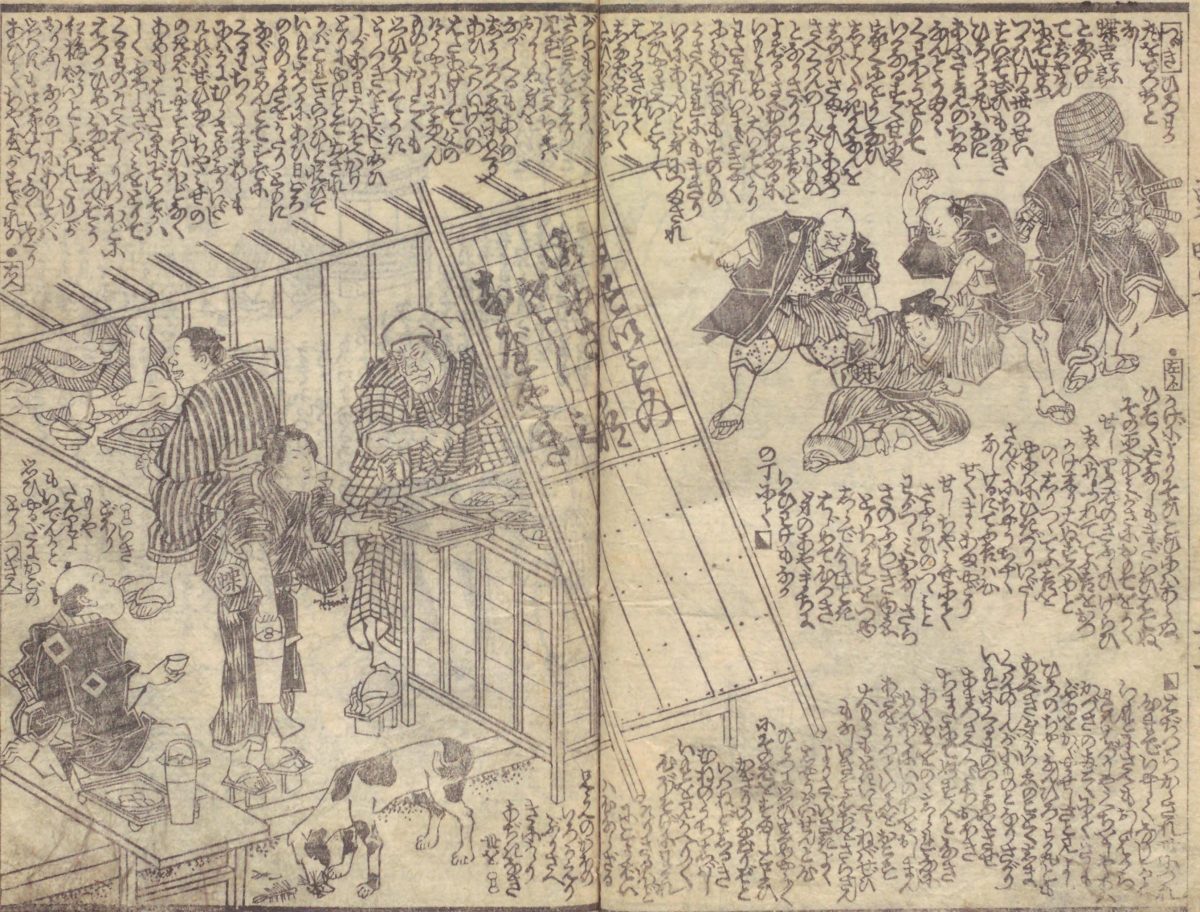

料理酒の起源は、奈良時代に貴族の饗膳などで用いられていた「厨酒(くりやざけ)」だといわれています。その存在を示す最古の文献が『正倉院文書』であり、そこには厨酒など酒に関する複数の記述が見られます。これにより、少なくとも8世紀(700年代)には料理にお酒が使われていたことがうかがえます。

平安時代の書物『類従雑要抄(るいじゅうぞうようしょう)』には、饗宴でふるまわれた料理の配膳図が記載されています。そこには「四種器」とも呼ばれる「塩」「酢」「酒」「醤(ひしお)」が並び、これらが日本の調味料の原点ともいわれています。

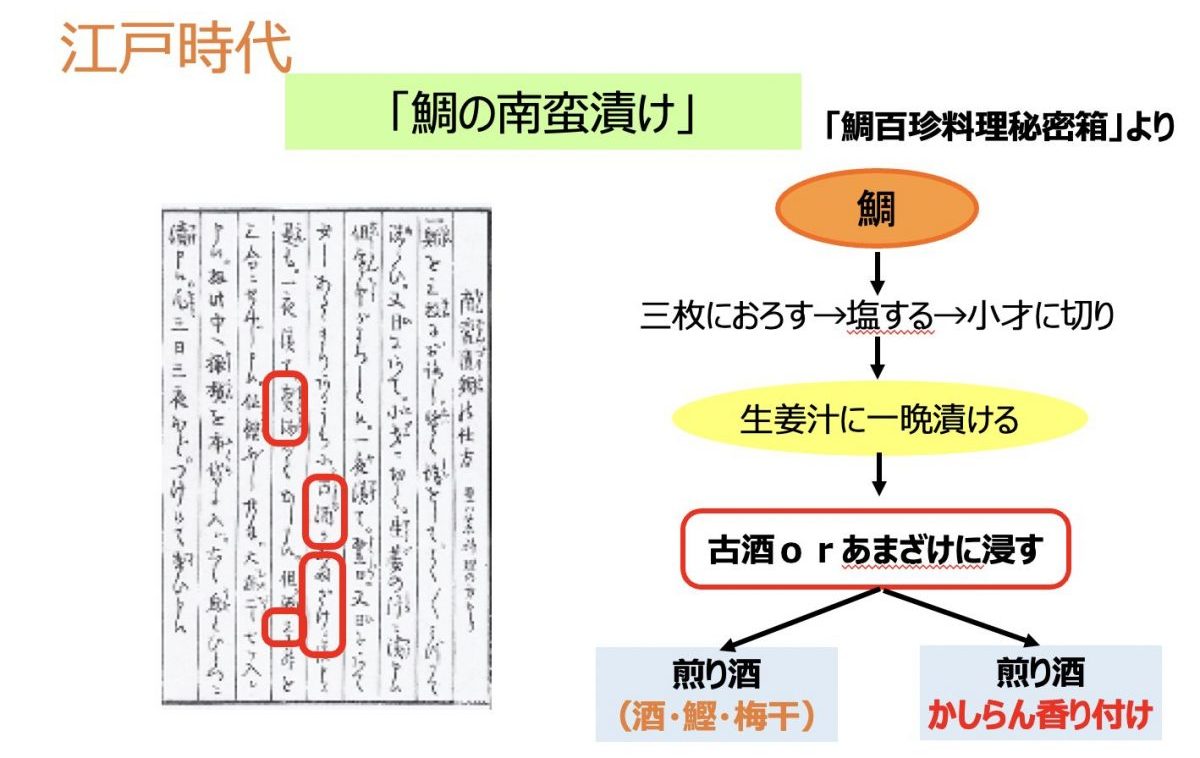

また、江戸時代に記された鯛料理のレシピ本『鯛百珍料理秘密箱』には、「鯛の南蛮漬け」の調理法として、古酒または甘酒に浸す手順が記載されています。この書物は一般庶民向けに刊行されたものであり、当時すでに家庭料理においてもお酒が広く使われていたことがわかります。

【関連記事】

日本食文化の礎を築いた“山蔭神社”の噺

手軽に栄養補給!日本独自の食材・酒粕の噺

料理酒には4種類もある!?

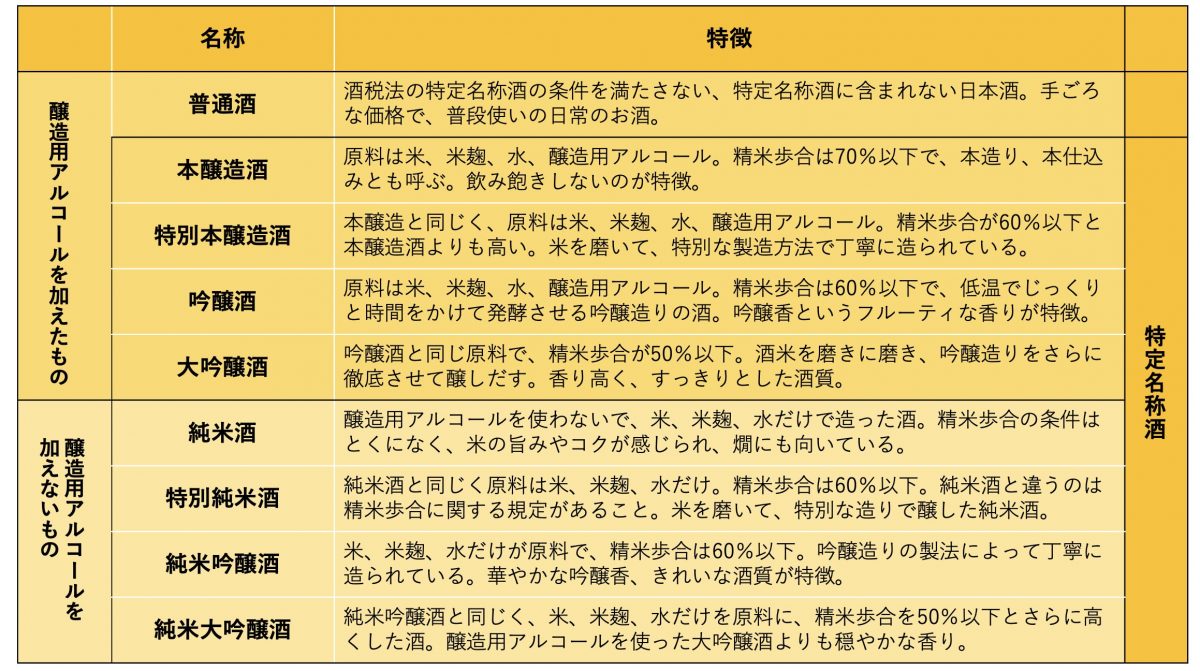

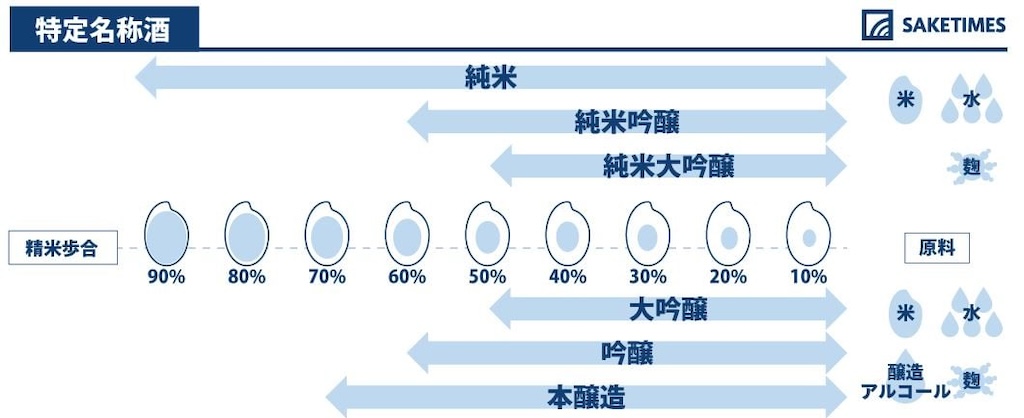

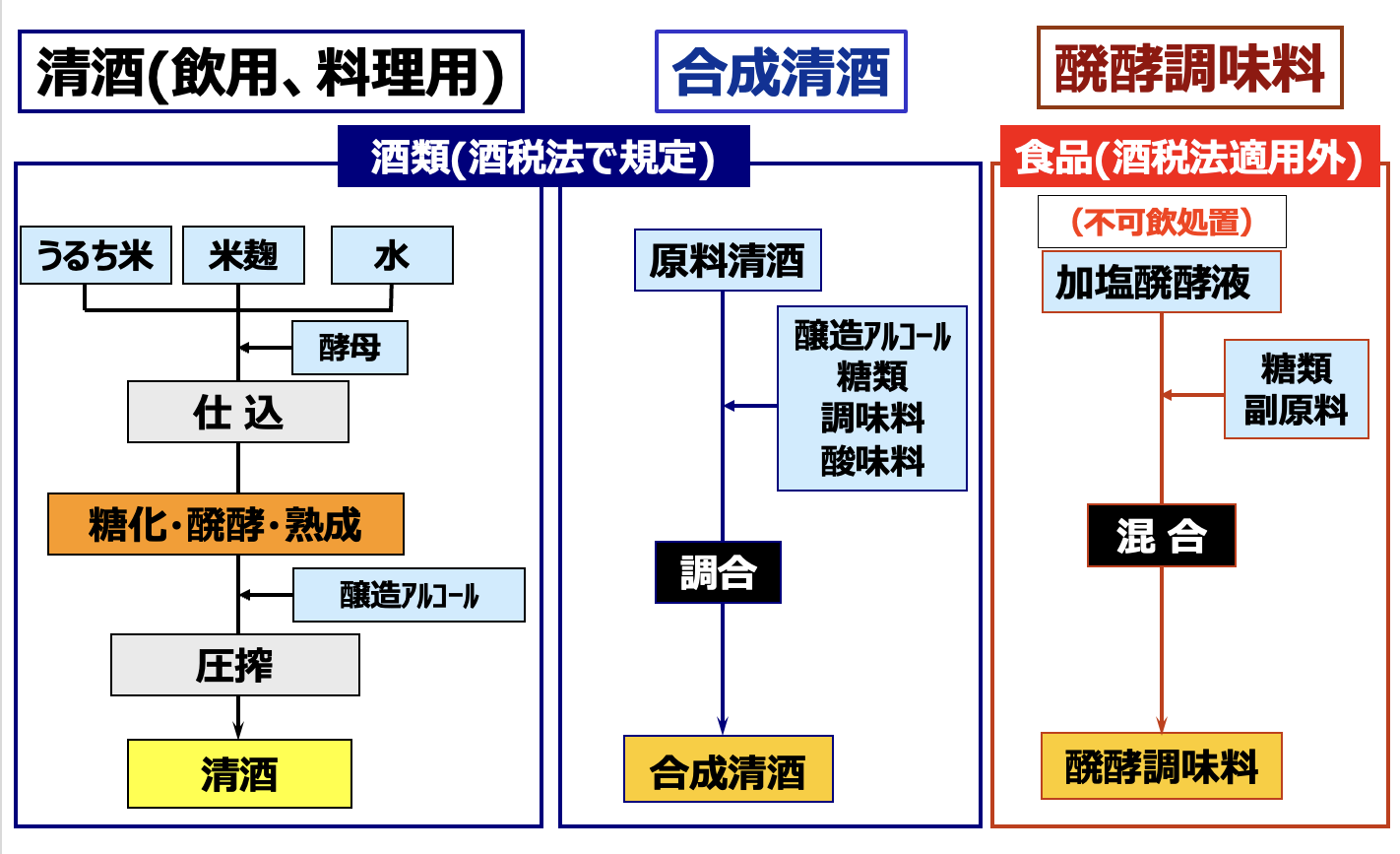

内藤 いわゆる、「日本酒」と呼ばれるものは酒税法上では「清酒」に分類されます。酒税法の定義では、清酒とは「米、米麹(こめこうじ)、水を主な原料として発酵させたもろみを漉(こ)し、アルコール分が22度未満のもの」とされています。

鈴木 もろみを漉すと清酒、漉さないとどぶろく、ということですね。

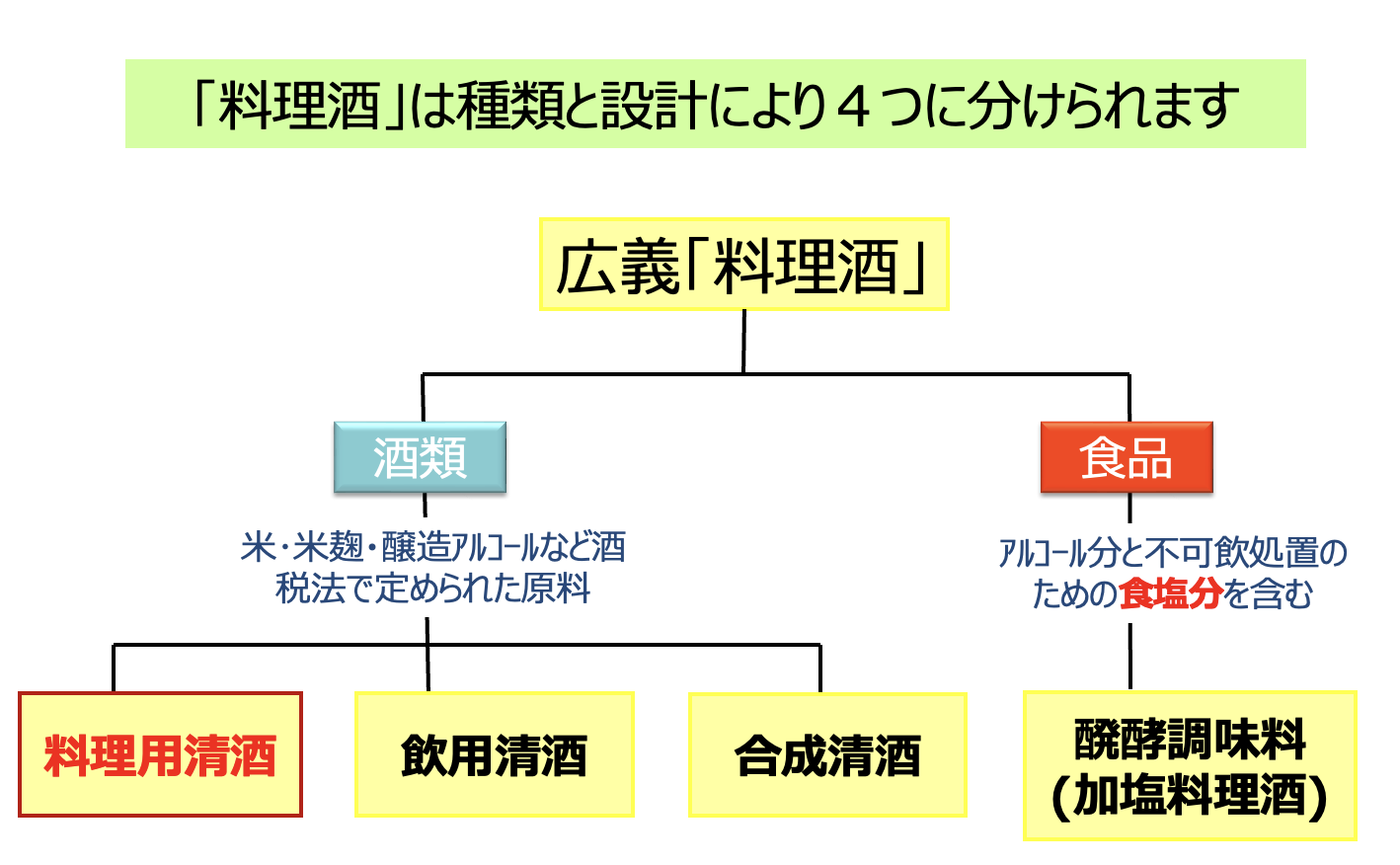

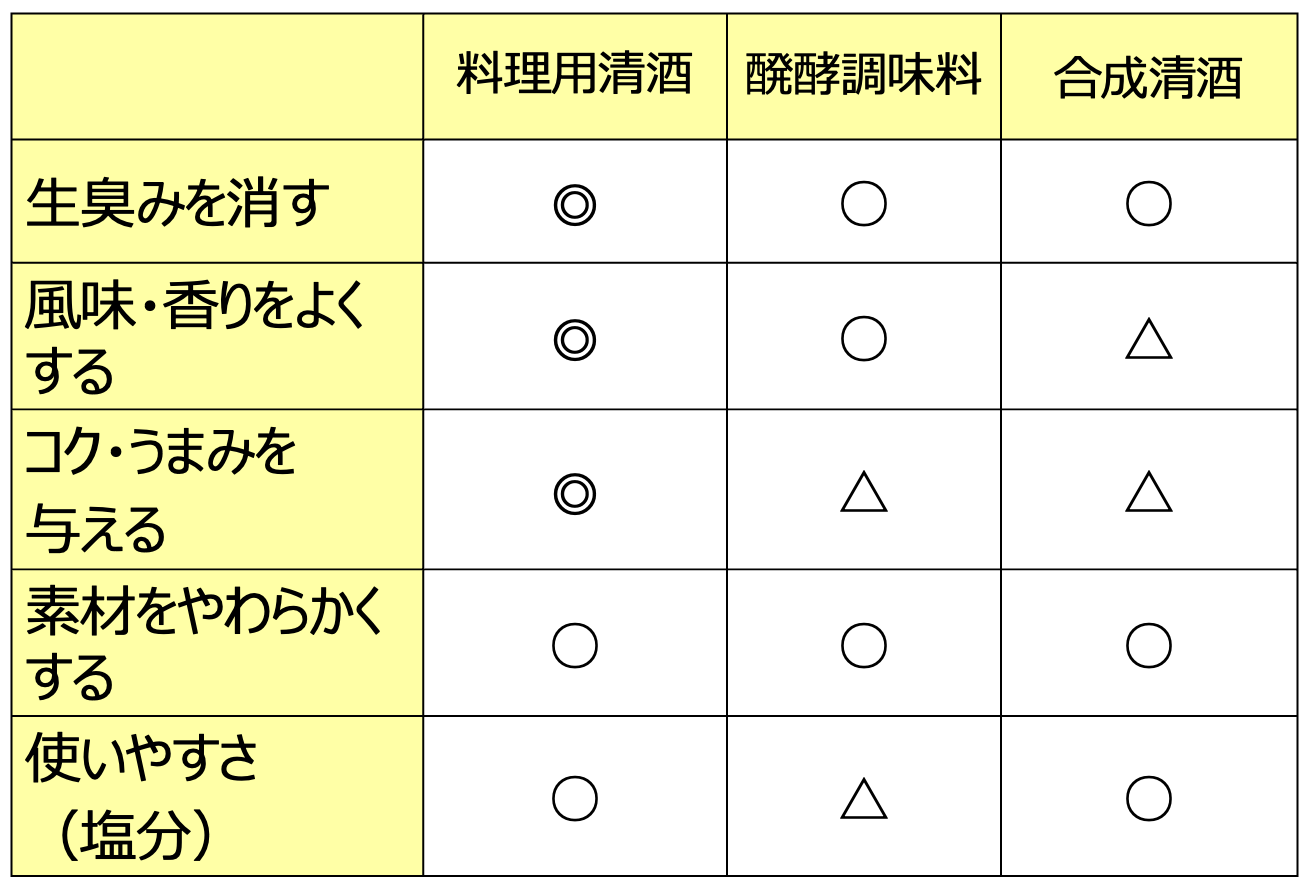

内藤 概ねその通りです。そして今回お話しする料理酒という言葉は広義で使われており、種類と設計により、料理酒は「料理用清酒」「飲用清酒」「合成清酒」「醗酵調味料(加塩料理酒)」の4つに分類されます。

鈴木 4つもあるとは知りませんでした。

内藤 この分類の背景には、時代ごとのお酒のトレンドや酒税制度、法律の変化などが関係しています。かつては家庭での晩酌といえば日本酒が主流で、飲用清酒をそのまま調理用に使用するのが一般的でした。

鈴木 私はいまでも、普通に飲む日本酒を料理に使ってしまっています。でも、すこし贅沢かなとも思うのですが……。

内藤 そういった心理的背景も、関係しているかもしれません。ただ、より直接的な要因は、戦後の高度経済成長期に家庭での飲用酒がビール中心となり、日本酒を常備する家庭が減ったことが挙げられます。

鈴木 ふむふむ。日本酒を常備しなくなったから、料理用のお酒を新たに購入する必要ができたと。

内藤 そうです。さらに昭和30年代になると調味料を買う場所が、酒屋からスーパーへ移行しました。しかし当時、多くのスーパーは酒類販売免許を持っていなかったんですね。となると、料理酒は「酒類」扱いとなるので売れません。

一方で、消費者としてはスーパーで料理酒を買えたほうが便利ですよね。そのニーズに応えるために、「醗酵調味料(加塩料理酒)」が開発され、広く普及していきました。

「酒類」ではない「加塩料理酒」とは?

鈴木 加塩料理酒ということは、塩を加えているってことですか?

内藤 はい。酒税法には、お酒に塩などを加えて飲めない状態にすれば「酒類」ではなく「食品」として扱えるという規定があります。食品であれば酒類販売免許は不要になり、おまけに酒税も課されないので安く販売されています。

鈴木 なるほど。

内藤 また、加工食品業界でも低コストで提供できるため醗酵調味料のニーズはありますし、外食産業でも価格の安い合成清酒も多く使用されています。

鈴木 ちなみに、狭義の清酒にも飲用と料理用がありますが、原材料や製法は基本的に一緒ですよね。それぞれ何が違うのですか?

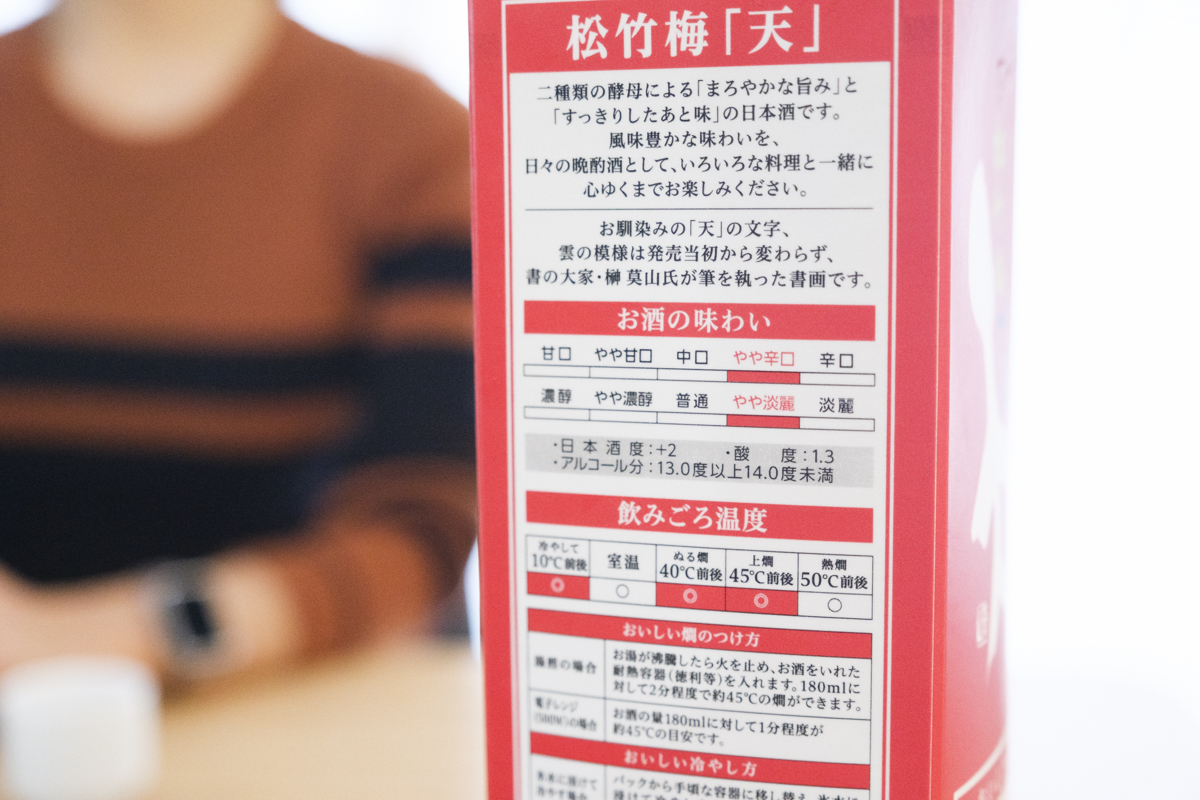

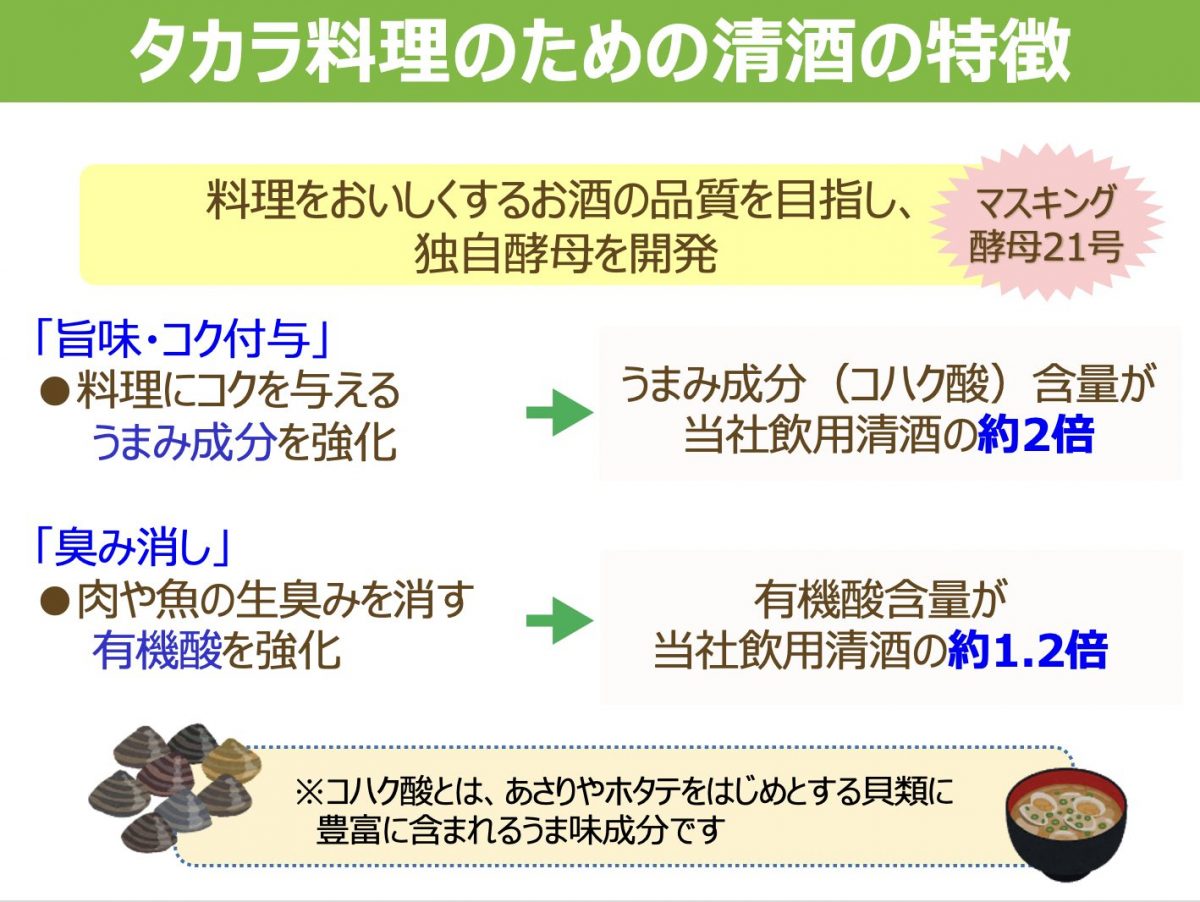

内藤 一言でいえば、「味の方向性」が違います。飲用清酒は、時代のトレンドにより変化しますが、現在は淡麗辛口でアミノ酸が少なく、香りの豊かなタイプが主流です。一方で料理酒はアミノ酸やコハク酸といったうまみ成分が豊富で、料理の不快臭を抑制できるようなタイプが多いです。

鈴木 だからこそ、料理には専用のお酒のほうが、適しているんですね。

料理用清酒の効果 1「素材の臭みを取って香りをつける」

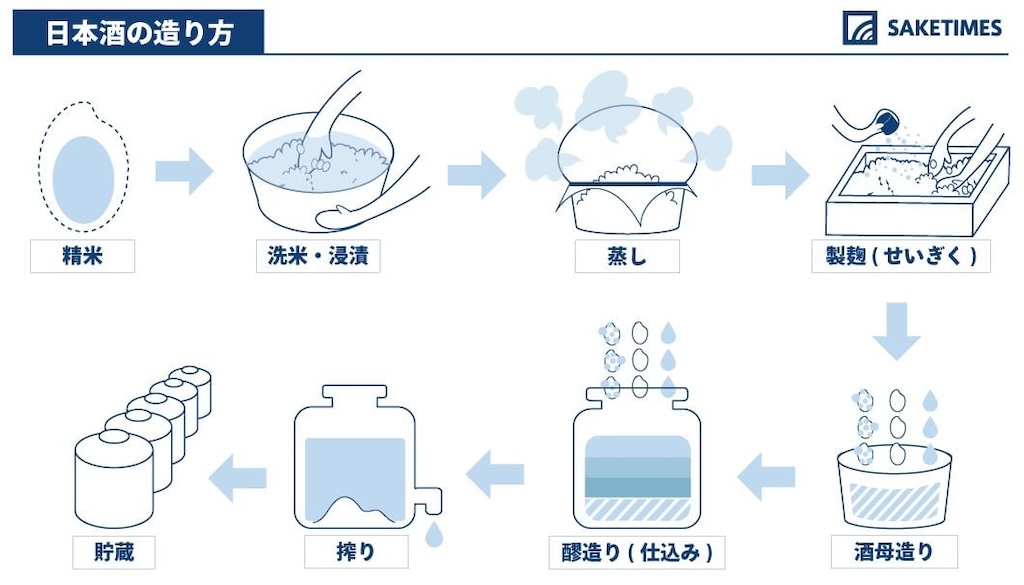

内藤 それではここから、料理用清酒がどのように料理をおいしくしてくれるかお話ししましょう。その効果は5つあるのですが、まずは改めて原材料や製法を解説しますね。ここでポイントとなるのが、アルコール発酵の仕組みです。

鈴木 でんぷんが麹(こうじ)の酵素によって糖に分解され、この糖が酵母のエサとなってアルコール発酵を行う、というのはほかのお酒の醸造でも聞いたことがあります。

内藤 アルコール発酵では、同時に香気成分や窒素成分、有機酸も生成され、清酒の製造ではアルコールと香気成分の生成が特に重要です。

ここでポイントとなるのが、窒素成分と有機酸です。吟醸酒などでは雑味として扱われがちなのですが、料理用清酒では、うまみとコクに寄与するだけでなく、マスキング効果(不快な臭いを抑える効果)もあるため、その点を重視して醸造されます。

鈴木 つまり、うまみとコクを加えつつ、香りでネガティブな臭さを抑えるということですね。

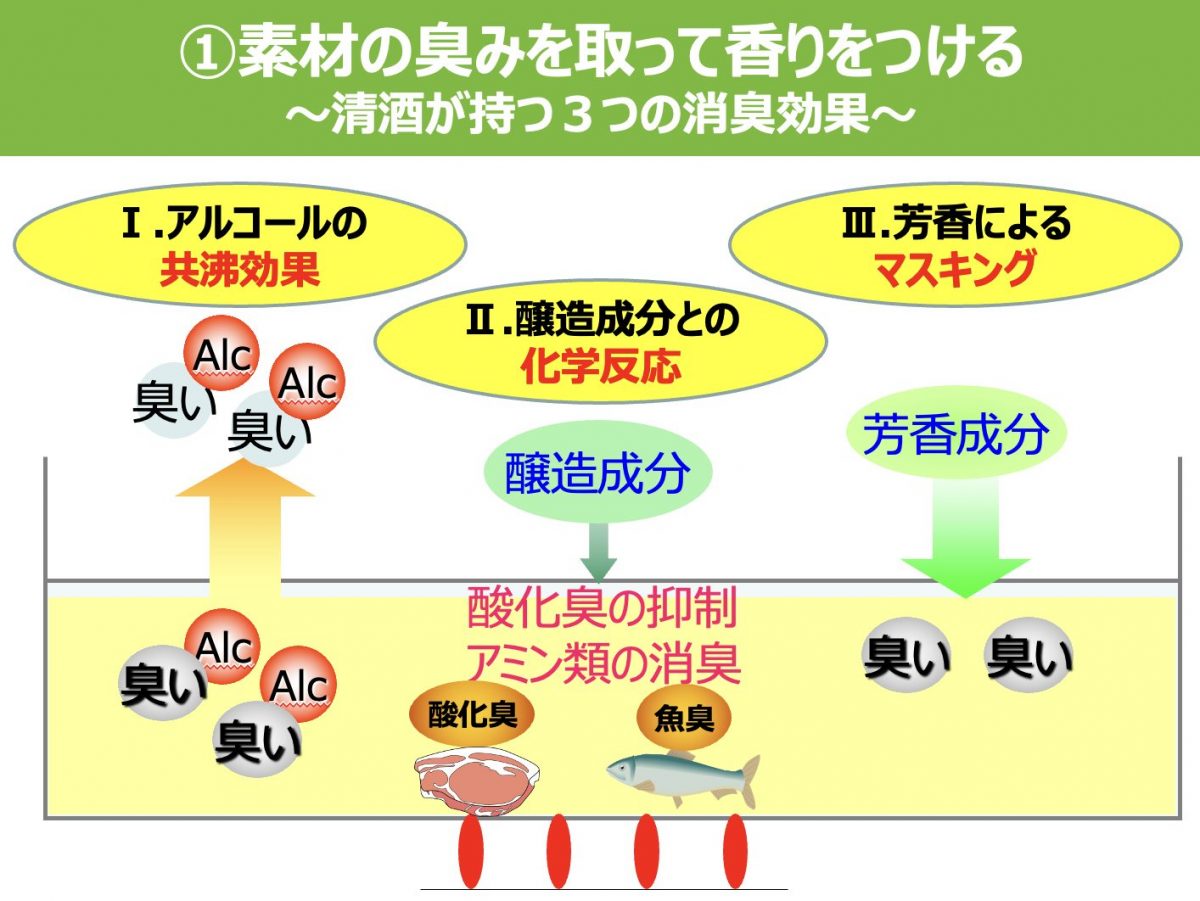

内藤 はい。ということで料理用清酒の効果の1つ目は、「素材の臭みを取って香りをつける」ことです。特に料理用清酒の消臭効果には、以下の3つのメカニズムがあります。

1.アルコールの共沸(きょうふつ)効果

2.醸造成分との化学反応

3.芳香によるマスキング

鈴木 共沸効果というのは何ですか?

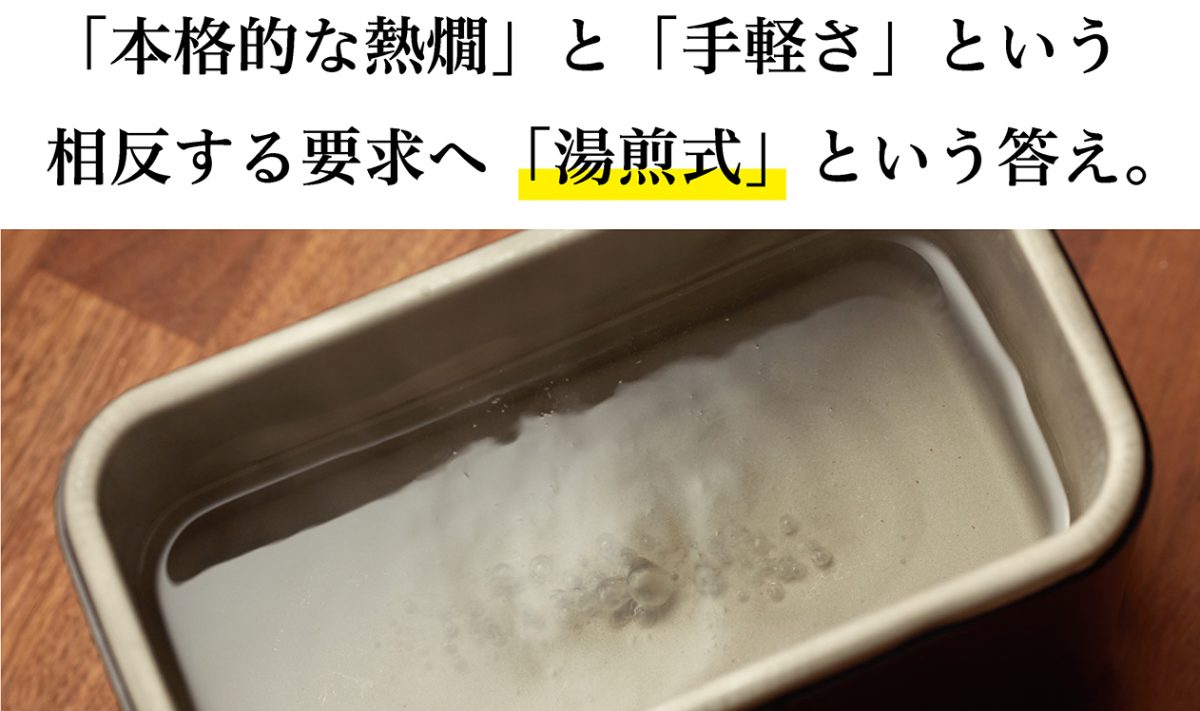

内藤 これはアルコールが揮発する際に、臭いの元になる物質も一緒に揮発させることですね。今日は魚の臭み成分「トリメチルアミン」を用意したので、効果を実感していただきましょう。

鈴木 おっと、確かにこれは魚の生臭さに通じる香りですね。

内藤 では、こちらに清酒を加えて再度嗅いでみてください。どうですか?

鈴木 ほんとだ! 完全には消えてないけど、だいぶ抑えられていますね。

内藤 清酒のマスキング効果は、たとえば煮干しの生臭いにおいや、脂臭さを抑えるなど、様々な不快臭の低減効果が期待できるのです。

料理用清酒の効果 2「コクとうまみをつける」

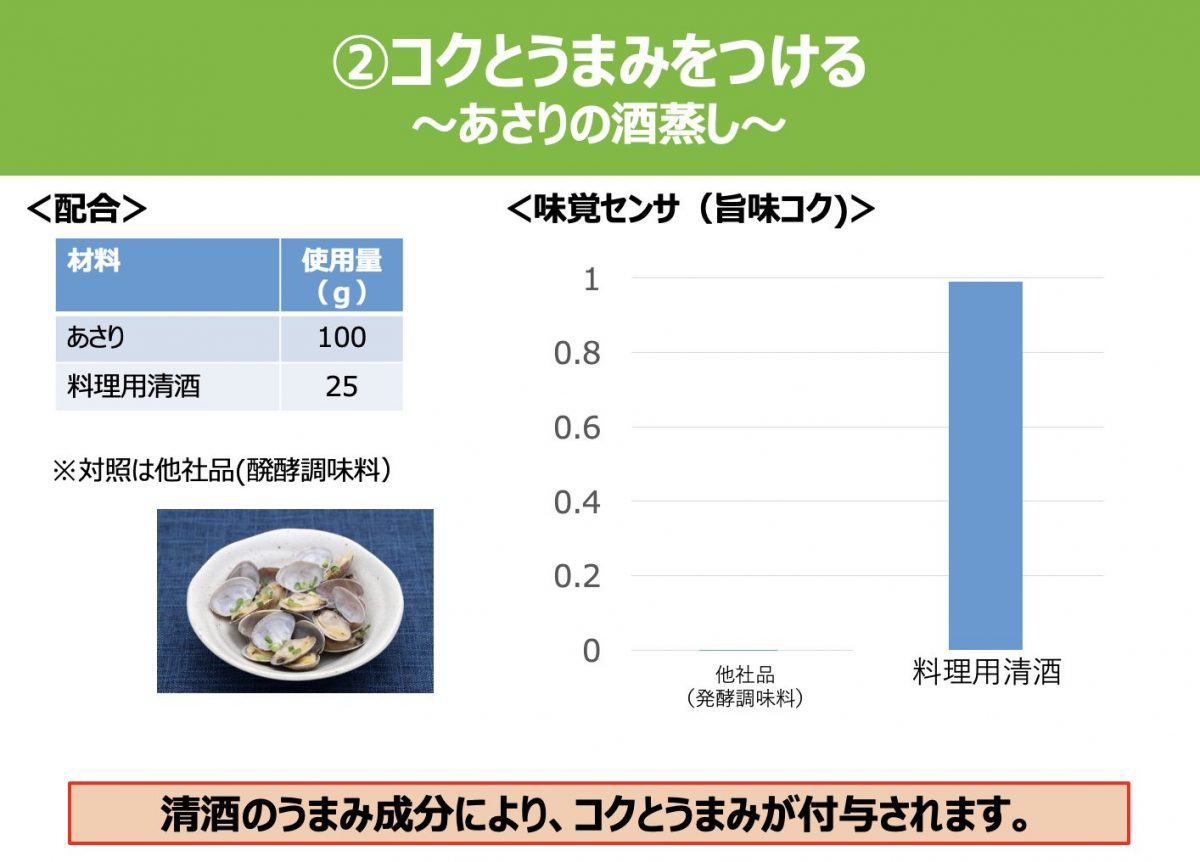

内藤 そして2つ目は、「コクとうまみをつける」ですね。これはシンプルに、清酒が持つうまみ成分によって、料理のコクとうまみも増える効果です。

料理用清酒の効果 3「素材をやわらかくする」

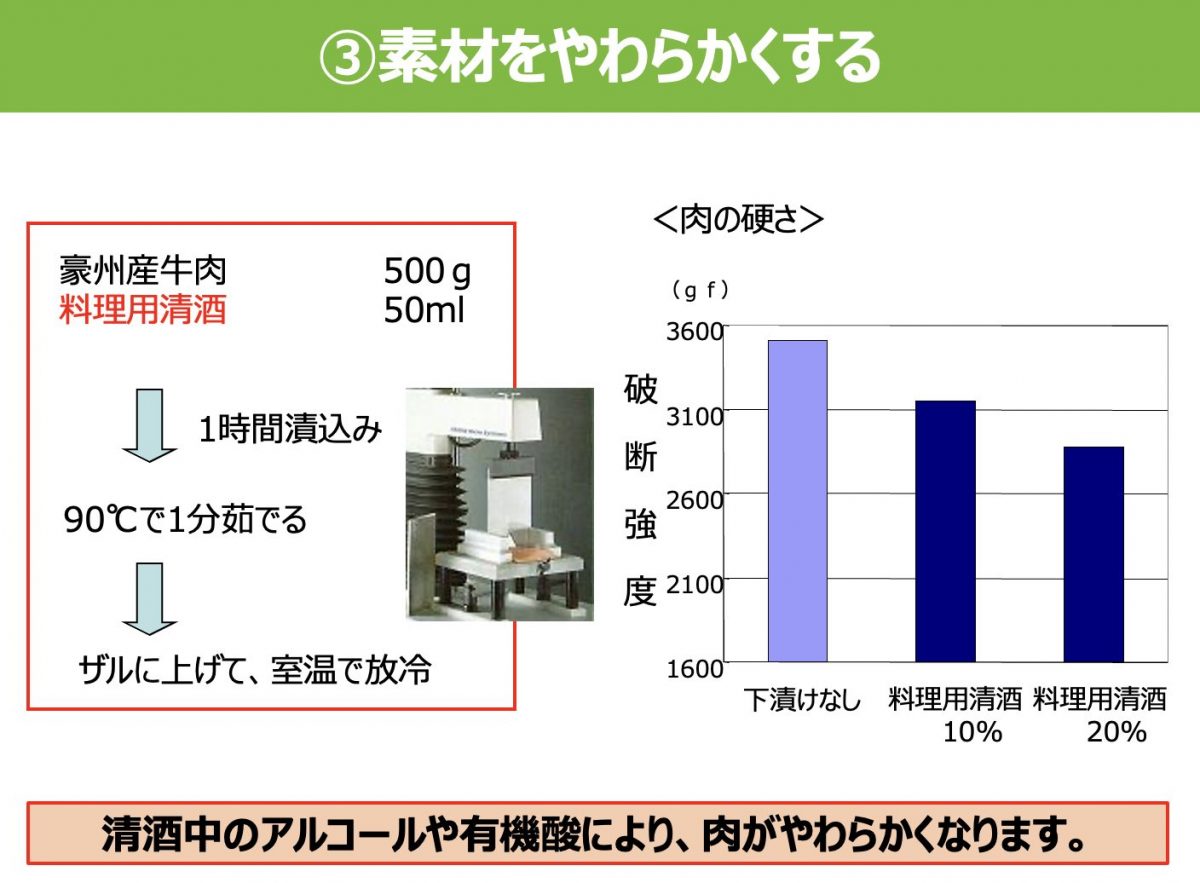

内藤 3つ目は、「素材をやわらかくする」効果。こちらは清酒に含まれるアルコールや有機酸による働きによるものです。検証では、薄切りの牛肉を料理用清酒に1時間漬け込んだあと、1分間ゆでた牛肉の硬さを、テクスチャーアナライザーという機器で測定して、破断強度を数値で示しました。

鈴木 10%より20%使ったほうが、よりやわらかくなっていますね。

内藤 清酒の割合が多ければ多いほどやわらかくなる、というわけではないのですが、ある程度までは相関関係があります。

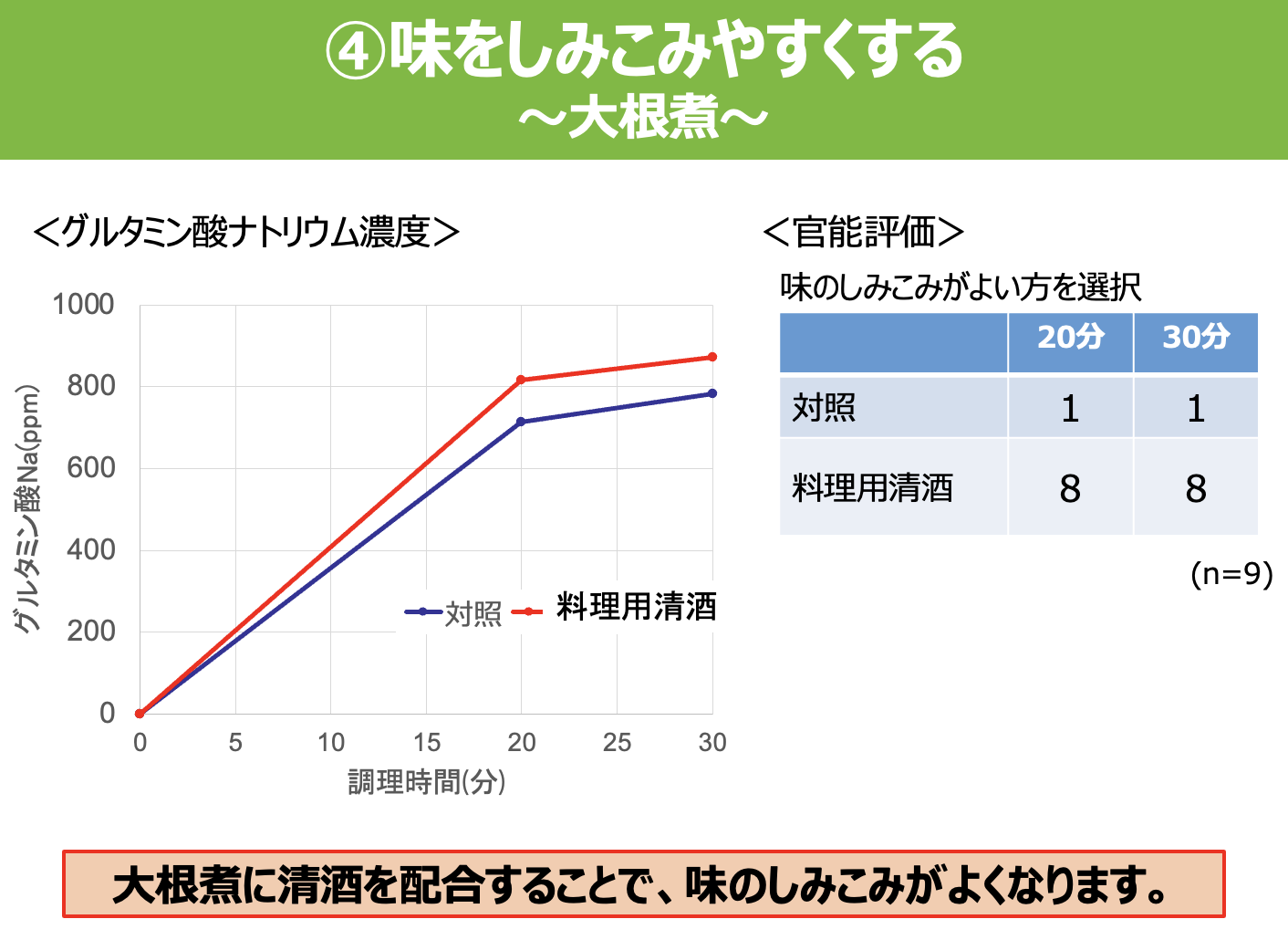

料理用清酒の効果 4「味をしみこみやすくする」

内藤 そして4つ目が、「味をしみこみやすくする」効果。

内藤 清酒のアルコール成分は分子量が小さいので、分子量が大きい成分よりも先に食材の内部へ浸透します。大根の煮物を例にとりますと、大根の中にアルコールがトンネルを掘りつつ、その穴にグルタミン酸や砂糖、塩などがどんどん入ってくるイメージです。

鈴木 アルコールのほうが、うまみ成分や砂糖、塩より分子が小さいからなんですね。

内藤 はい。その結果、同じ料理でも、味がしっかりしみこんでいる方が味を濃く感じられます。つまり、料理用清酒を使ったほうが減塩にもつながるともいえますね。

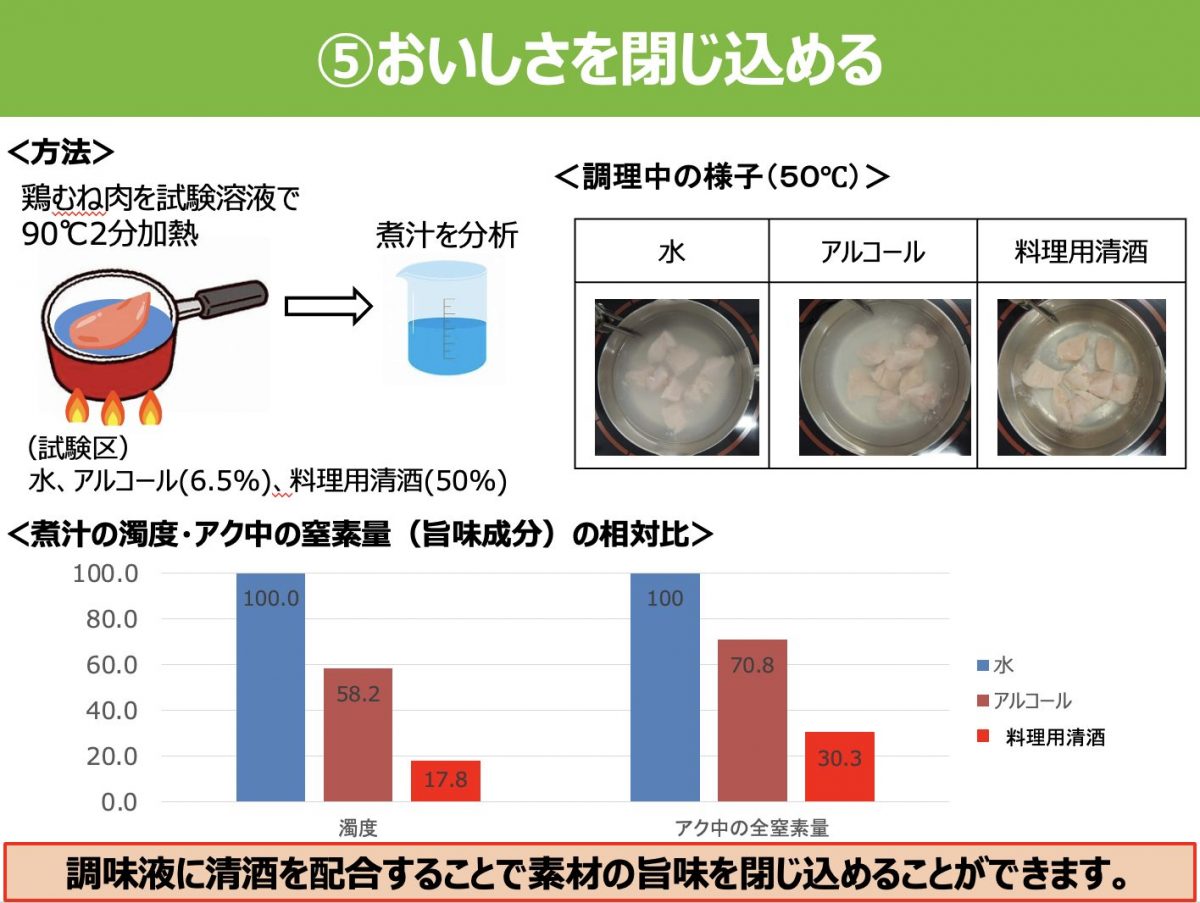

料理用清酒の効果 5「おいしさを閉じ込める」

内藤 5つ目が「おいしさを閉じ込める」効果です。検証では、調理時に汁のにごり(濁度)を比較しました。水、アルコール分6.5%のアルコール、同じく6.5%の料理用清酒の3つを2分間加熱したところ、にごりもうまみ成分(アク中の窒素量)も、料理用清酒を入れたものが最もクリア。つまり、清酒は肉汁の流出を防いでくれるため、素材本来のうまみを閉じ込める効果があるといえるのです。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

|

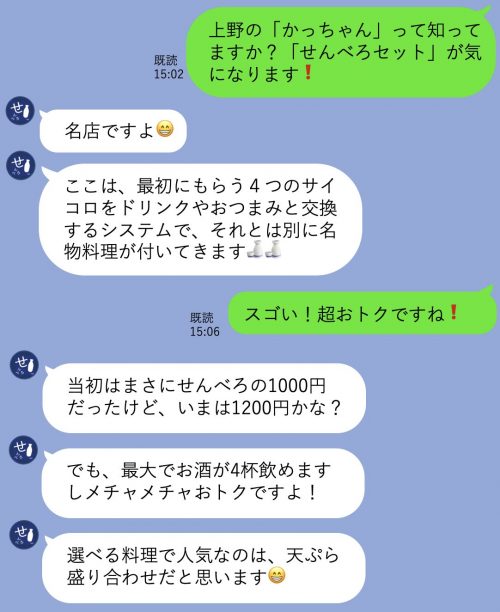

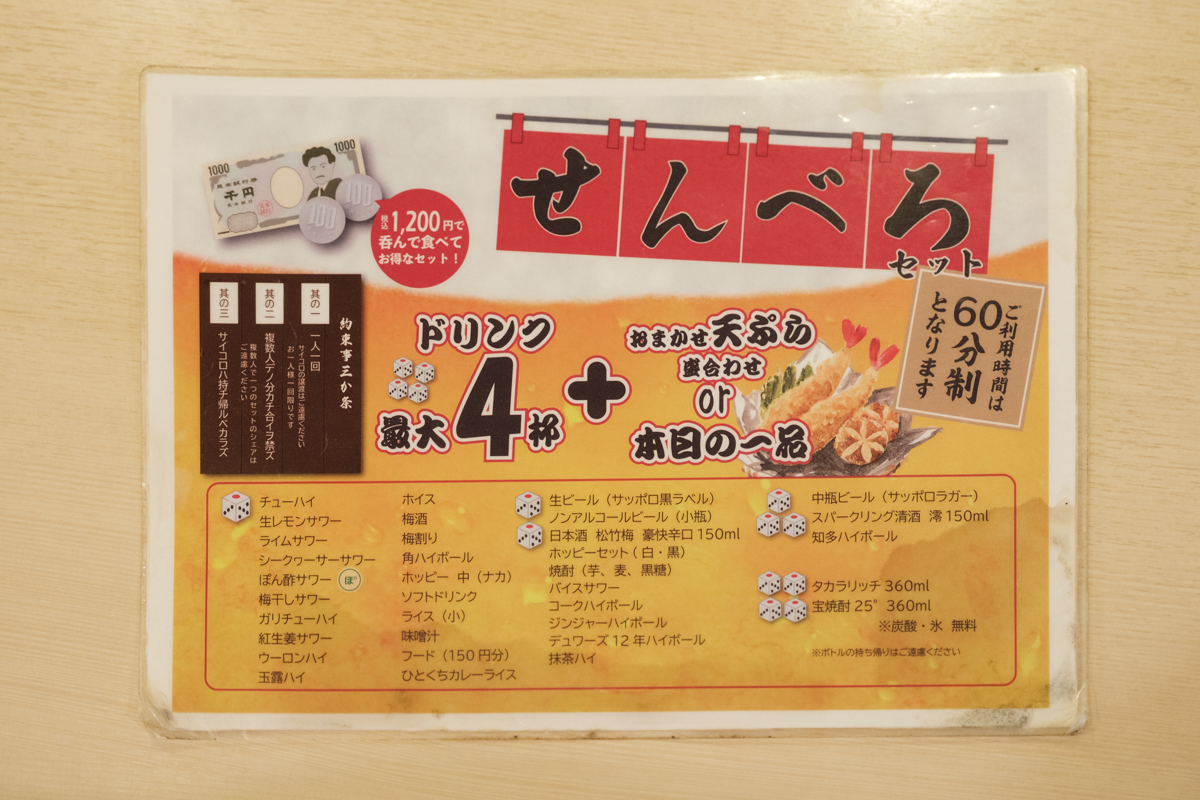

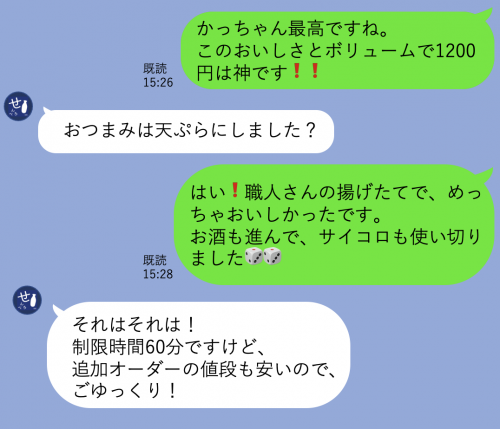

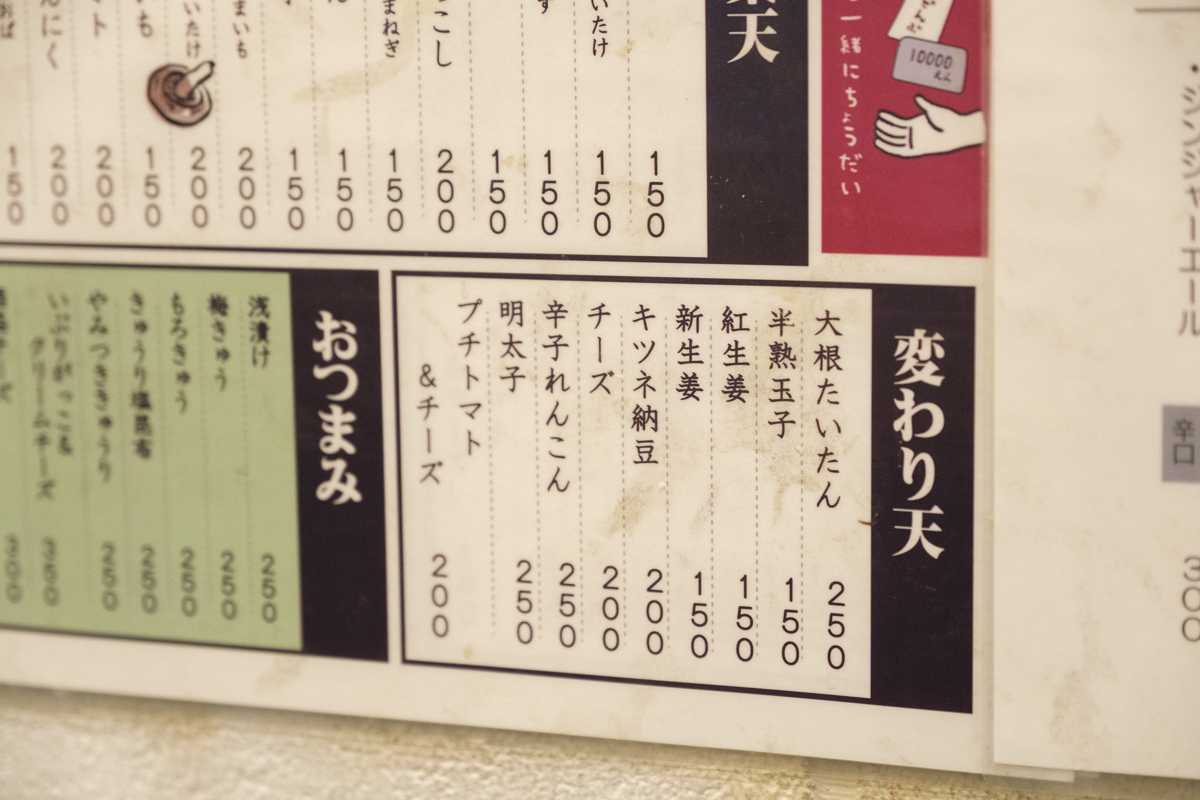

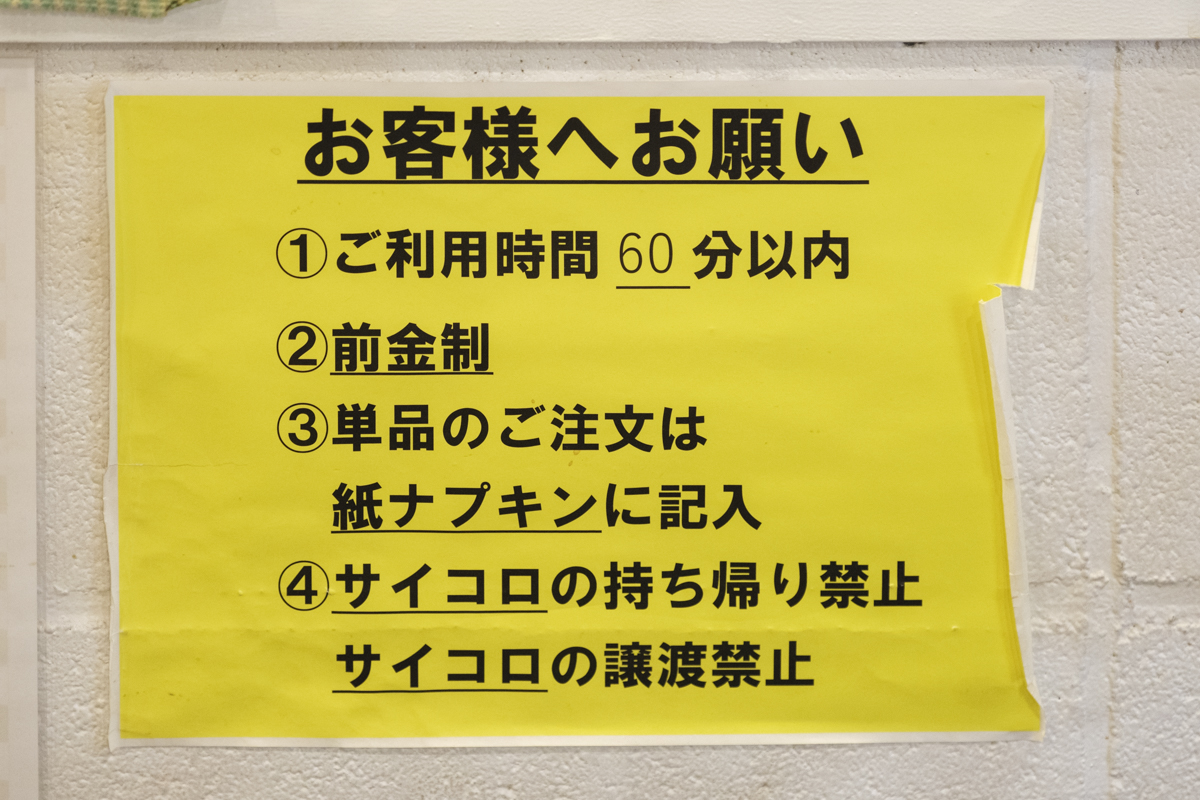

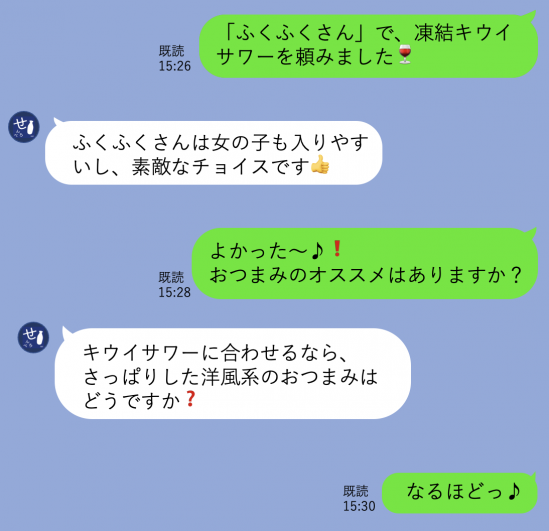

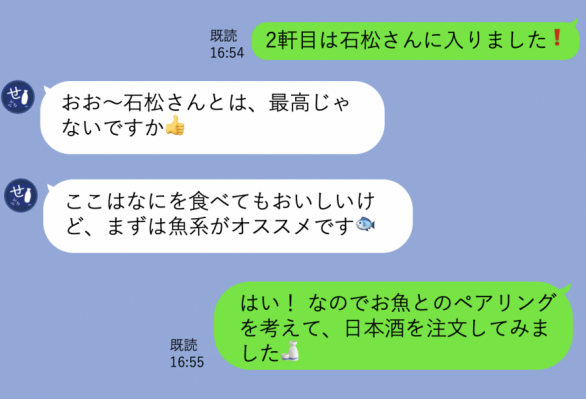

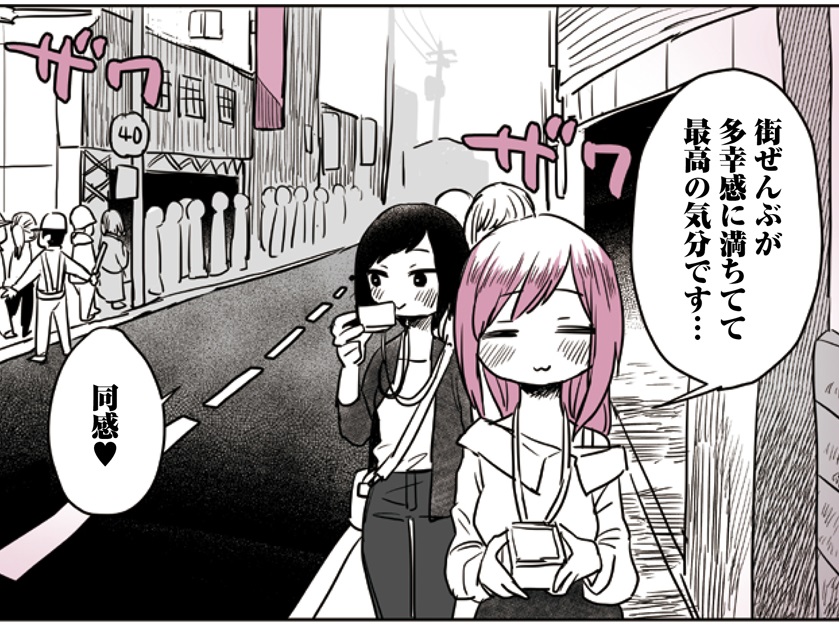

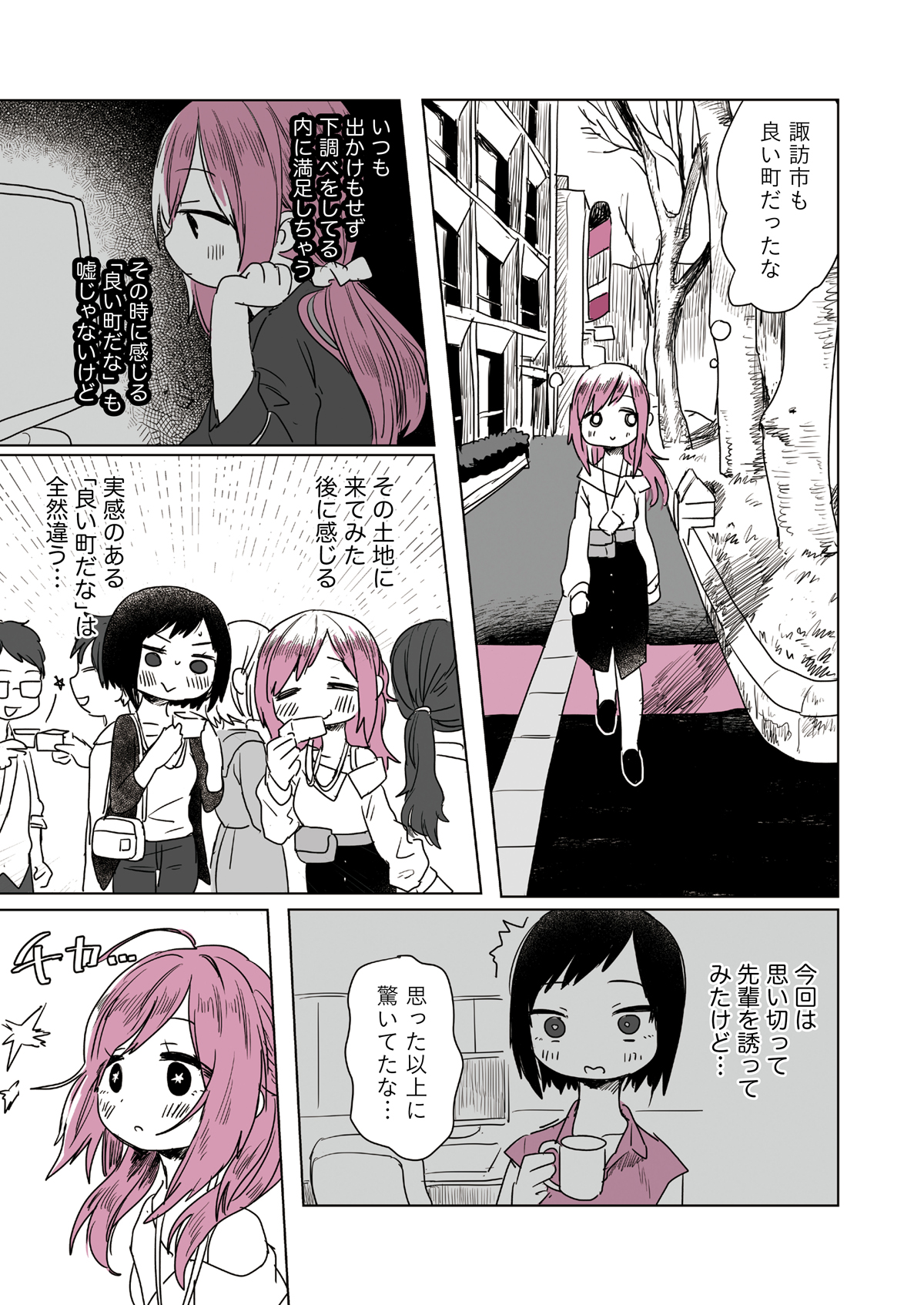

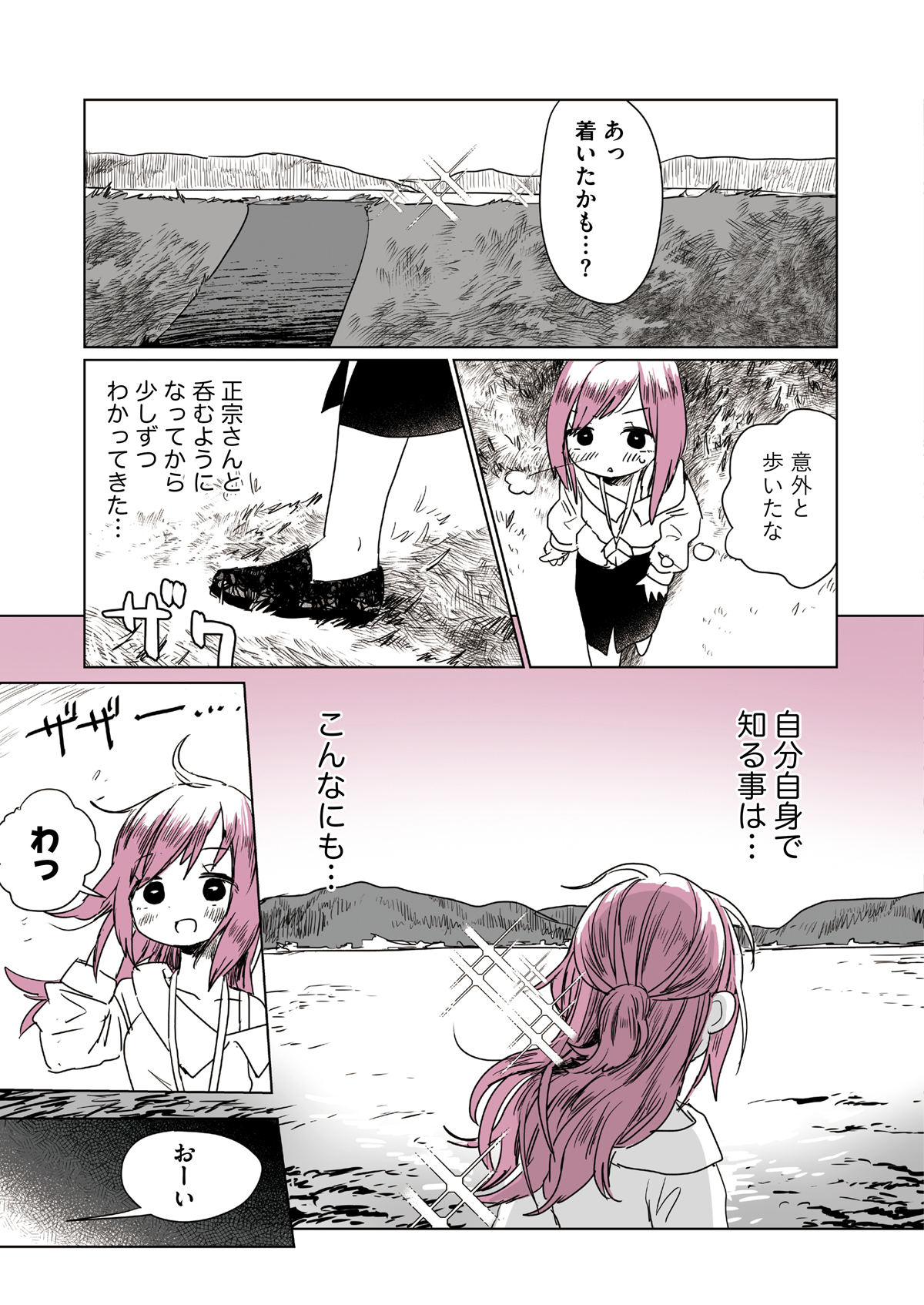

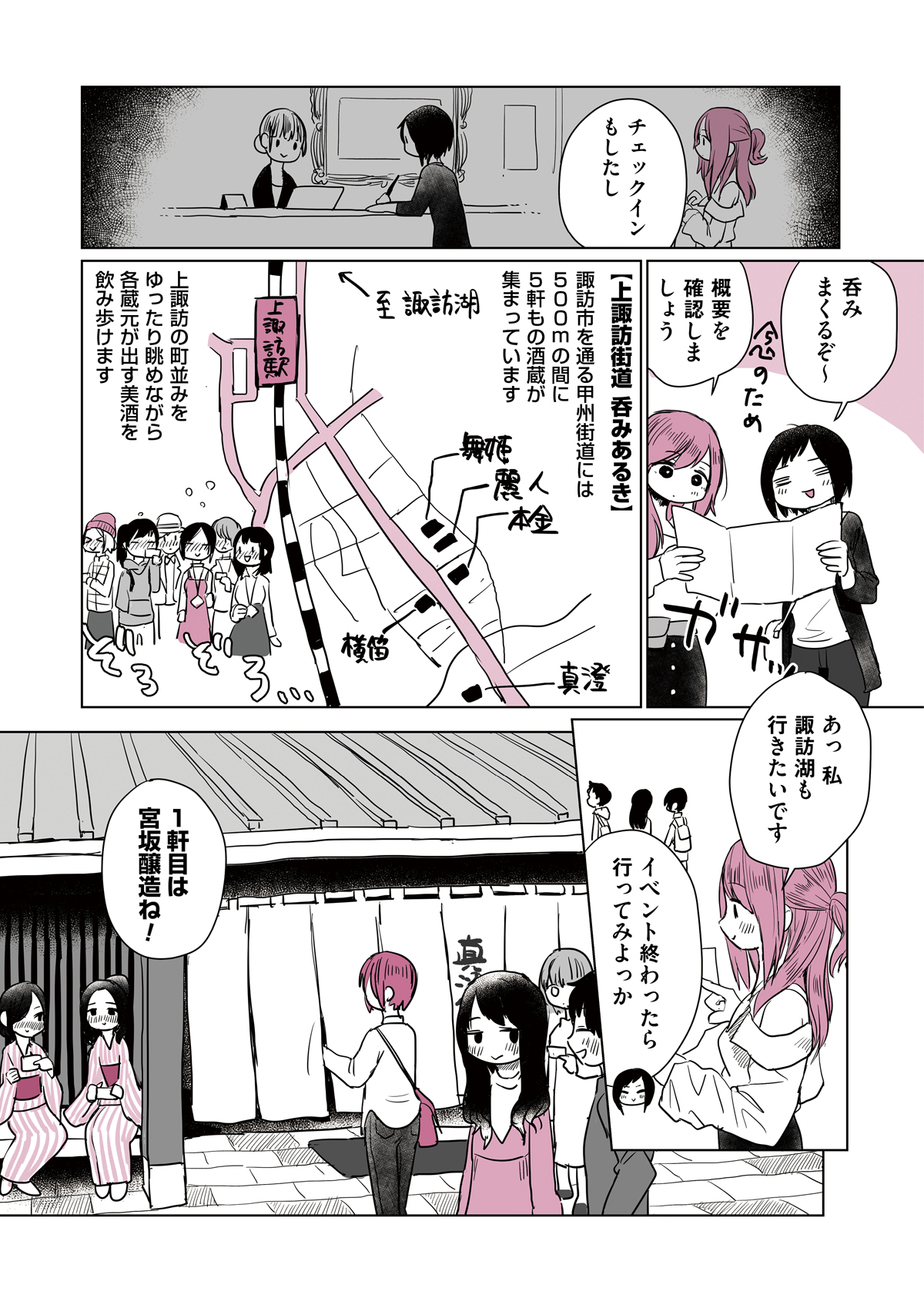

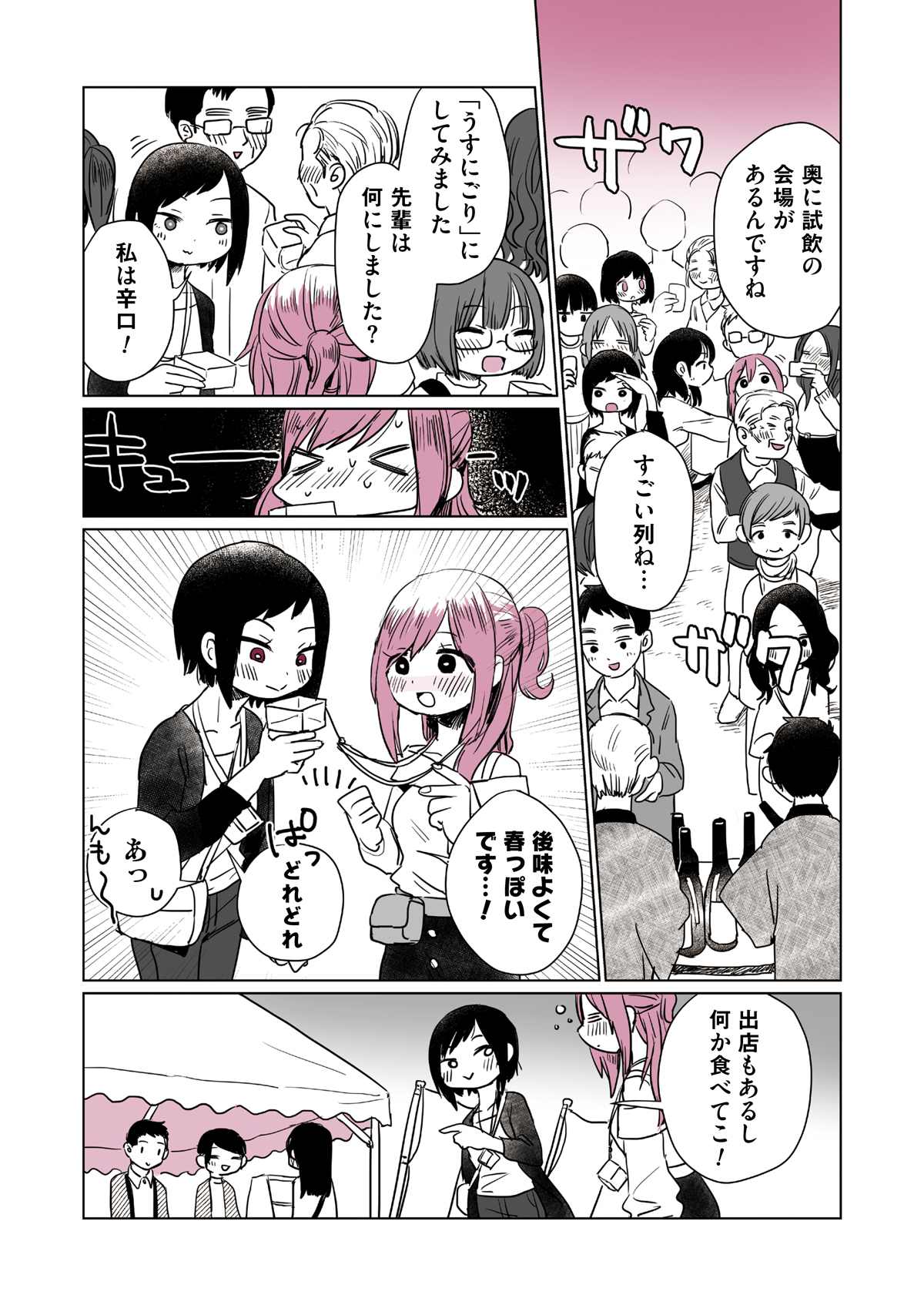

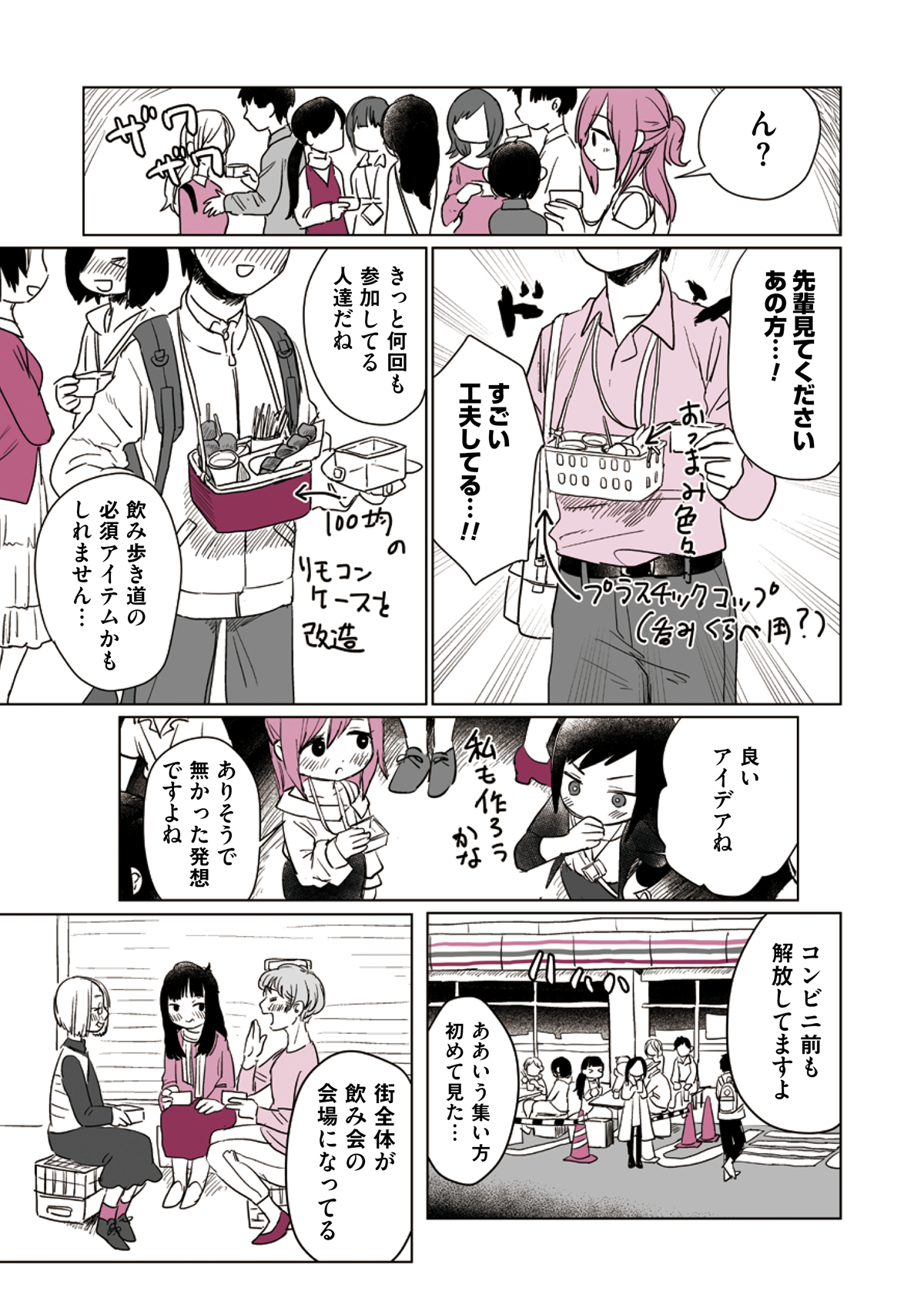

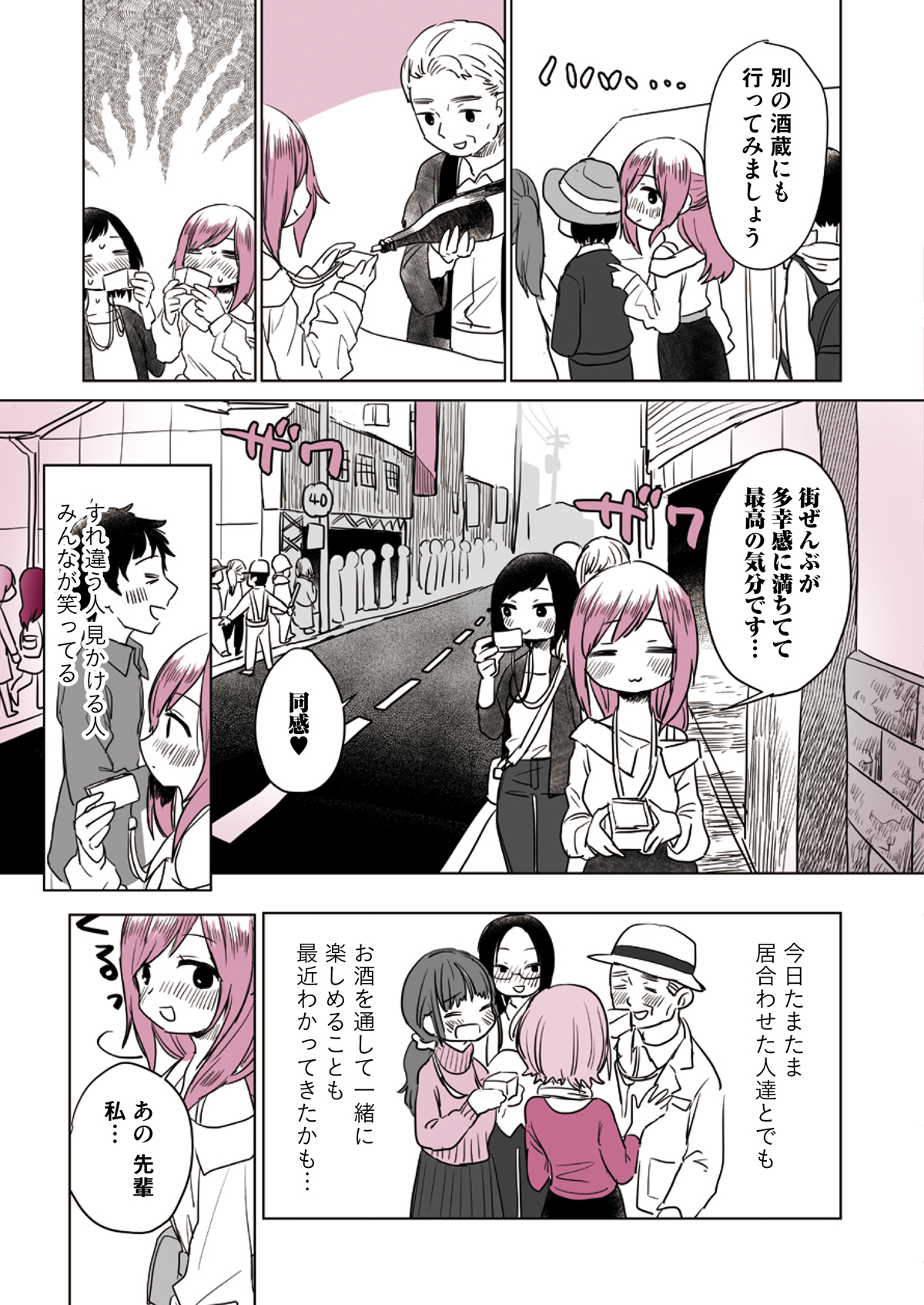

【せんべろnet 監修 】“ひとり飲み”初心者がはしご酒を楽しむ噺

女性ひとり(初心者)でもできる「酒場」の楽しみ方を、「せんべろnet」管理人のひろみんさんに教えてもらいながら体験していく第2回目。今回は横浜の“聖地”までやってきました! |

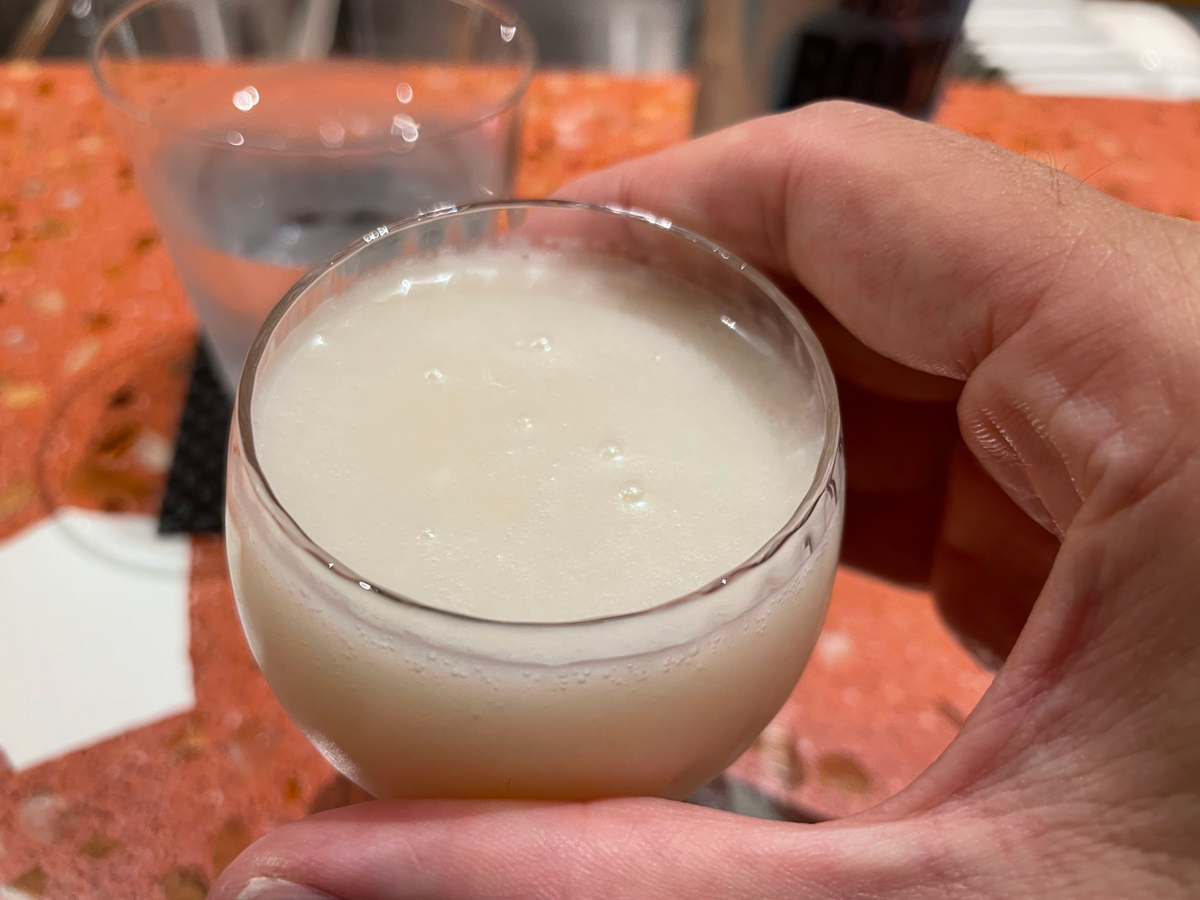

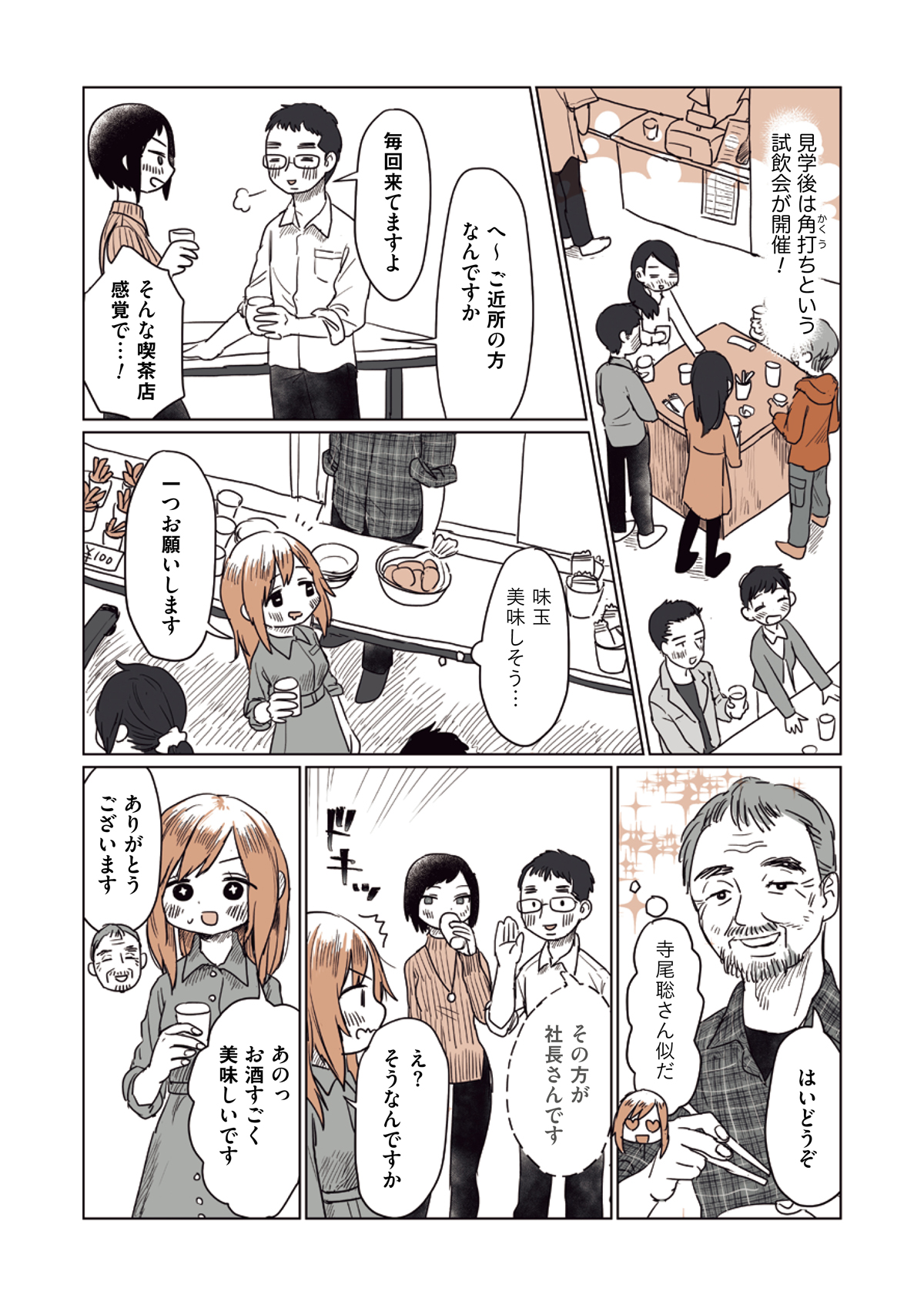

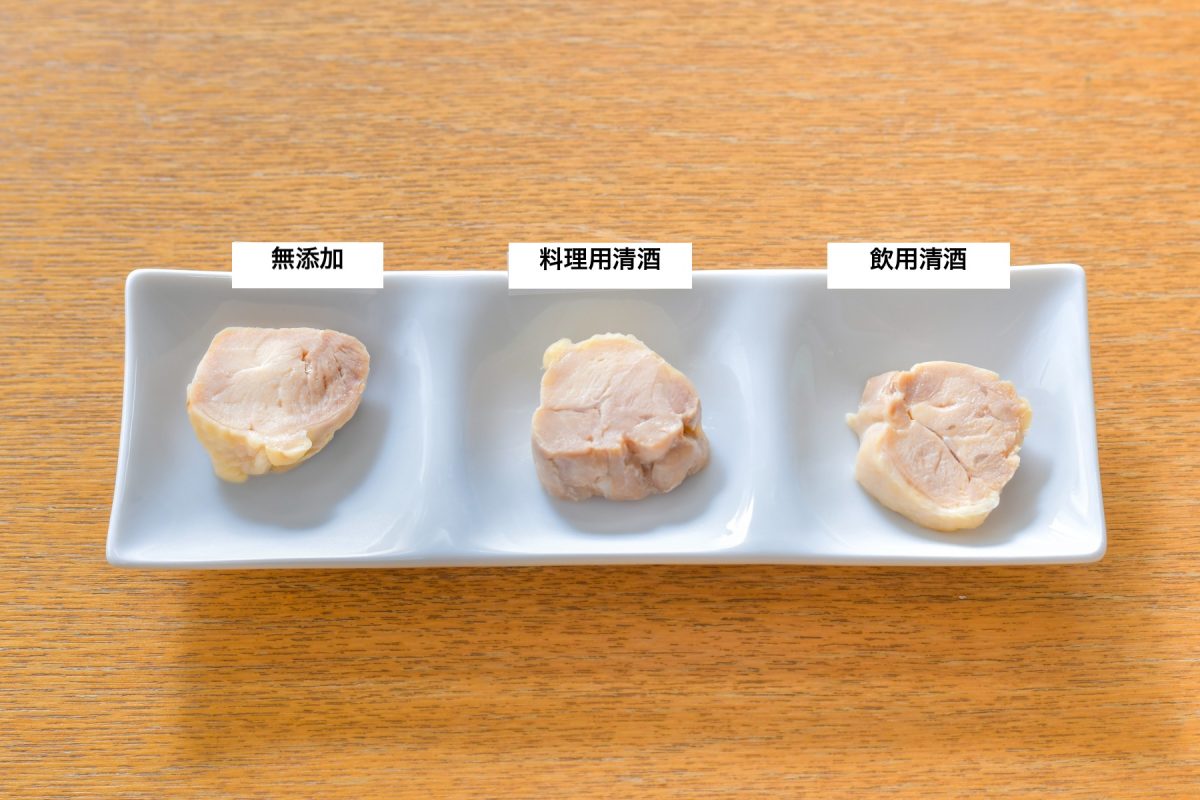

蒸し鶏の食べ比べで料理用清酒の効果を体験

内藤 料理用清酒の効能や効果を5つのポイントで解説しましたが、次は実際に食べ比べてみましょう。今回は蒸し鶏を3パターン用意しました。何もせずに調理した「無添加」、「料理用清酒を加えたもの」そして「飲用清酒を加えたもの」です。

鈴木 ありがとうございます。食べ比べれば、より違いがわかると思います!

内藤 では、無添加のものから味わってみてください。その後、料理用清酒、飲用清酒と比べてみてください。

鈴木 あ、香りからしてちょっと違いますね。無添加はまさにそのまんまというか、極端にいえば鶏の野性味を感じます。

内藤 臭みの要素は、鶏の脂が酸化した香りですね。特に40~50℃になると、その成分が強く出てきます。

鈴木 それが、料理用清酒で蒸した鶏はネガティブな香りがなくなり、すっきりした印象です。味わいとしてもピュアな鶏のうまみが感じられて、素材本来の味が出ている気がします。

内藤 モヤが晴れたような感じがしますよね。では、飲用清酒で蒸したものはいかがですか?

鈴木 これは、さらに甘味を感じますね。ただ、お酒の風味が前面に出ていて、ちょっと大人なニュアンスというか。

内藤 清酒の、少し華やかな香りが加わっているからだと思います。お肉のやわらかさはそれぞれどう感じましたか?

鈴木 無添加の硬さが10だとしたら、料理用清酒と飲用清酒は6~7ぐらいのやわらかさだと思います。無添加は、パサパサとまではいきませんけど淡泊な感じで、清酒を使っているほうは、よりしっとりしていると思います。

内藤 的確ですね。実際の検証でも、清酒を使うと強度が3~4割低下する結果が出ているので、鈴木さんの感想は合っていますよ。

鈴木 間違ってなくてよかった。でも改めて感じるのは、料理用清酒は最も素材の魅力を引き出していて、なおかつお酒のニュアンスをいい意味で感じない、ピュアな味わいだということです。

内藤 やはり座学だけでなく、実際に食べ比べるとよく分かりますよね。違いをしっかりお伝えできたようで、私としてもうれしいです。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

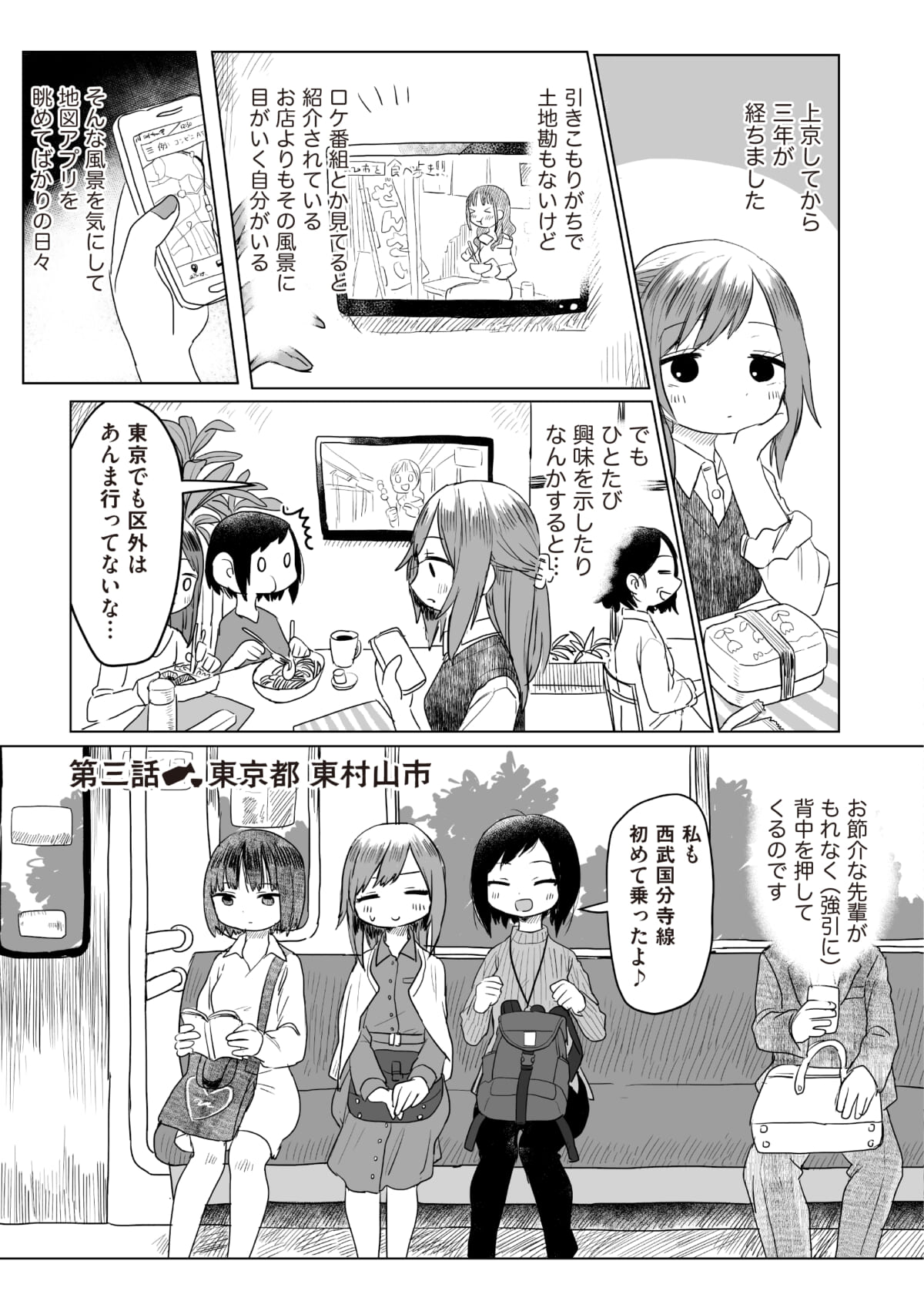

【東京・沿線ぶらり酒】西荻窪の「戎ストリート」半世紀の歴史の噺

『古典酒場』の倉嶋紀和子編集長が各沿線に縁のあるゲストとともに、街と酒場の魅力を語り尽くします【東京・沿線ぶらり酒】。第1回は作家・角田光代さんと「西荻窪」について語ります! |

【東京・沿線ぶらり酒】「酒とつまみ」初代編集長が三鷹で故郷と酒場を語る噺

『古典酒場』の倉嶋紀和子編集長が各沿線に縁のあるゲストとともに、街と酒場の魅力を語り尽くします【東京・沿線ぶらり酒】。第2回は酒場通・大竹聡さんと「三鷹」について語ります! |

料理には「料理のための清酒」を!

鈴木 これが料理用清酒の底力なんですね! いままでは飲用の清酒で調理していましたが、これからは料理用清酒を使います。ちなみに、なんていう商品ですか?

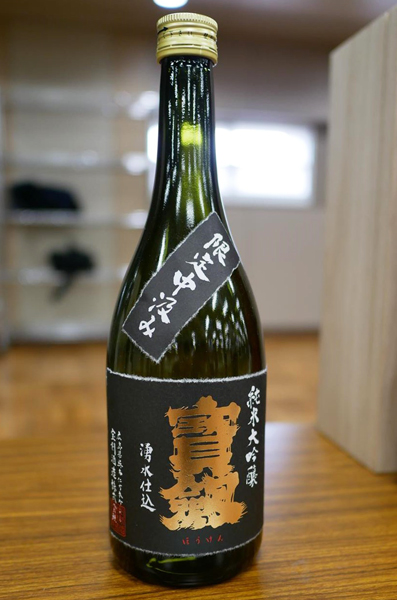

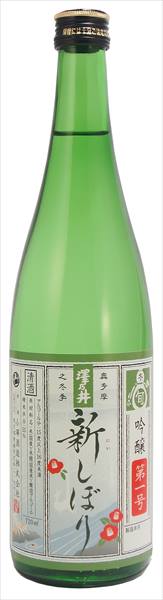

内藤 タカラ「料理のための清酒」です。最大の特徴は、独自の「うまみアップ酵母(マスキング酵母21号)」の働きです。これは料理をおいしくするお酒を目指して開発したもので、生臭さを消す有機酸が、当社飲用清酒の約1.2倍。うまみ成分となるコハク酸は、約2倍含まれています。また、もちろん塩は使っていないので、料理に余分な塩味はつきません。

鈴木 まさに「料理のための清酒」ですね。実は私、夫がバーを営んでいるので、お店のフードメニューでも使うようにオススメしたいです。

内藤 ありがたいです。実際に、誰もが名前の聞いたことのある京都の有名日本料理店など、数多くの料理店でもご愛顧いただいております。ぜひ鈴木さんのお店でも使ってみてください。

今回の講義で「料理酒」の効能や特徴を理解できたことでしょう。皆さんも「料理のための清酒」を使ってお酒のおつまみなどに挑戦してみてはいかがでしょうか。

撮影/鈴木謙介

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・タカラ料理のための清酒

https://www.takarashuzo.co.jp/cooking/honseishu/ryoutame/

【関連記事】

ちょっと加えるだけで、いろんな料理がグレードアップ! 実は便利な本みりんの噺

健康で美味しい毎日につながる、和食とみりんの噺

“本みりんの日”に知りたい「本みりんの底力」の噺