本場に構えるフランス料理店のオーナーシェフが、その経験を生かして料理以外のテーマで本を出版。しかもそのテーマは、現代の日本人を取り巻くさまざまな問題に解決策を提示する、発想のヒントだという———

そんな新鮮なアプローチを試みたのは、以前、このアットリビングに登場し、「自由に開放的に、多彩に謳歌する」という「フランス流 ロゼワインの楽しみ方」を語ってくださった松嶋啓介シェフです。新著の内容もさることながら、自身も各界のキーパーソンたちを惹きつける、魅力的な存在。このサイトでおなじみの“ブックセラピスト”元木 忍さんが、松嶋シェフが伝えたいことをさまざまな角度から紐解きます。

本を“咀嚼”し“消化”する

元木 忍さん(以下、元木):この本は食の本質の本でもあり、経済学的な本でもありますね。とても奥の深い話でした。誰に読んでもらいたくて書籍を発売されたのですか?

松嶋啓介シェフ(以下、松嶋):誰に? 誰にでしょうね……うん、誰でもいいです(笑) たぶん誰が読んでも何か心にひっかかると思うから、そういう意味で“誰でもいい”です。老若男女、それぞれに“刺さる”章は用意してありますから。

元木:松嶋さんは元々、本はよくお読みになるんですか?

松嶋:読みますよ、読むぞって気分のときにガーッと読むんですけどね。面白くない本なんかは1カ月くらいかかっちゃったりもしますけど(笑) ただ、1冊を1時間くらいで読む人がいるじゃないですか、あれは絶対に無理ですね。

元木:気に入った本を、じっくりじっくり読むタイプなんですね?

松嶋:読んでるっていうか、“見ている”ことが多いと思うんです、そうやって早く読む人たちというのは。でもそれで、いったい何が頭に残ったの? って。

元木:私はこの本、もう二度も読みましたよ。

松嶋:ありがとうございます。でもこれ、三回読んでいただかないと(笑)

元木:そう、この中には、「本は三回読め」とも書いてありますね。

松嶋:はい。僕は、最初に読むときはじっくり時間をかけて読むんですけど、料理の本とかもね。それはいつも、「あそこの本にはこういうことが書いてあったよな」って、整理してるんですよ。段階的に把握して、自分の人生の中で何かが起きたときに、「ん? これっていつか読んだあの本の内容に近いな」とか、「あの本のあの部分を取り入れたら解決できるかな」って引き出しにしておくんです。

元木:私もよくやるんですけど、なんか覚えてますよね、こう開いてこのあたりに書いてあった、とか。地図のように文章を捉えているんですよね。

松嶋:そう。

元木:ここに「腑に落ちる」って書いてありますね。それって、読んだ時にはわからなかったけど、もう一回読んだときにやっと分かった、ということもあるということですね?

松嶋:よく咀嚼するから栄養素が吸収されるのであって、きちんと咀嚼しないと胃に残って消化不良になってしまう、ということです。

元木:でも、一度では消化しきれないこともありますよね?

松嶋:もちろんあります、いい本だと思っても。そういうときは、「ああ、まだ俺は経験が足りないから、時間が経ってから、いつかまた読もう」って。まあ、買ったりもらったりしても、読まないままの本もあるけれど、それって「いい本だけど、今の精神状態では楽しくないだろうな」って、見当をつけているんですよ。

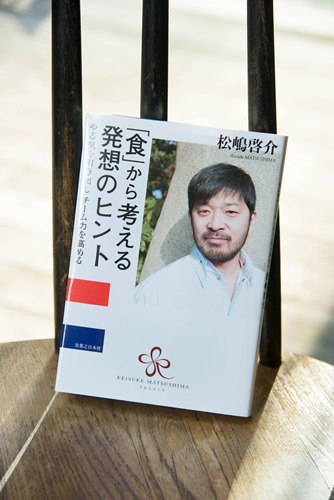

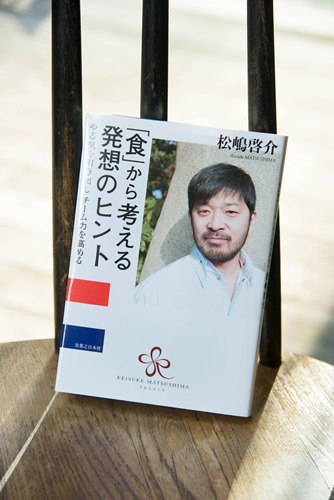

「『食』から考える発想のヒント —やる気を引き出しチーム力を高める—」

1620円/実業之日本社

こちらが松嶋シェフの新著。フランスと日本で店を経営してきた中で得た、さまざまな“気づき”を基に、現代日本を取り巻く問題に対するソリューションにつながる“発想のヒント”をまとめている。

人の考えは移り変わるもの

元木:続いてこの本の中で気になったのが、「いまここ」っていうフレーズ。何度も出てきますね。どういう意図、意味で使っているんですか?

松嶋:これは、自分が例えば20歳のときに考えたことと、30歳になって考えたことというのは、同じような環境でも変わってくる、と。

元木:でも、“松嶋啓介”は変わらないじゃないですか、本質は。

松嶋:ええ。でも人って難しくてね。日本人なんかは特にその傾向が強いんですけど、よく「あなたはあの時こう言ったよね」って言うわけですよ。その人はそのイメージでずっとい続けるわけですよね。「あなたってこういう考えなんだね、こういう人なんだね」って決めつけてしまう。自分の中で納得させてバイアスかけて、人との付き合いで損している人が多いと思うんです。人の考えなんて変わるし、変わることが当たり前なのに。で、「いまここ」っていう表現というのは、今ここで自分はこう考えているけど、10年後は変わってしまうかもしれない、と。

元木:たしかに、ここには芸術の話も出てきますけど、ピカソも最初のころから画風がどんどん変わって行くじゃないですか、ゲルニカまで。そういう風に、人間も変わっていっていい、と思っているんですね? まあ、私自身も若い頃からはかなり変わってきましたし(笑)

松嶋:変わることが美しいのに、日本人は「あの人はああだ」って、固定観念をもちたがる。もったいないですよね。

元木:では「いまここ」というのは、今の俺は、ということ?

松嶋:今から振り返ったら、あのとき俺はあんなこと言ってたかもね、程度のことです(笑)

元木:なるほど、今の自分はこんなことを考えている、ってことですね。

“何を”食べるかより、“誰と”食べるか

元木:生き方だとか人との接し方だとか、料理に対する考え方だとか、ここにはいろいろ書かれていますけど、まずは松嶋さんの好きな食べ物から聞かせてください!

松嶋:食べ物ですか。何でも食べますよ、これだけが特に好き! というのはないですね。

元木:では好きな料理は? リピートして食べたいものとか。

松嶋:うーん、難しいですねえ……(しばし沈黙)……がめ煮、かな。

元木:がめ煮! 福岡の郷土料理ですね。なにか思い出があるんですか?

松嶋:昔、おばあちゃんが作ってくれて。懐かしいなあって思いながら、それを娘に作ってあげてます。僕が具合が悪くなったときに作ってもらいたいから、今から教え込んでいるんです(笑)

元木:今から刷り込んでいるんですね(笑) さて、いま食に関する話題になりましたから、それに関連して、食生活や食育について意見を聞かせてください。昨今、食の大事さが社会的にあらためて見直されていますが、松嶋さんはそれをどう捉えていますか? 食の職人さんですけれど!

松嶋:まあ、単純な話、食生活が乱れたらまず死にますよね。食べるもので人間はできていますから。ただその単純な話をみんな、ないがしろにしていますよね。自分の命を削って間違ったものを食べているよね、と。それと、食が家族を育むけれど、食事だといって実際は“エサ”を食べている人が多いよね、と。

元木:なるほど。私も、仕事ばっかりしていたことがあったんですよ、朝から晩まで。食事は5分くらいで済ませてしまうような生活。で少し体を壊しました。今そういう、食事を大切にしない人がいるじゃないですか。

松嶋:いや、そういう人の方が多いんじゃないですか? 病気になってから気づいても遅いですよ、家族が崩壊してからでは遅いですよ、と伝えたいですね。

元木:では食育に関しては、なにを教えていきたいですか?

松嶋:“食育”って、子どもに学ばせる前に大人が学ばないといけないですから。人間て、一生学び続けるから豊かになっていくものだと思いますしね。

元木:だからこのKEISUKE MATSUSHIMAでは、“大人の料理教室”みたいなものを開いているんですね。

松嶋:そうですね。

元木:男性にも教えていますよね。男性も、きちんと学ぼうとしていますか?

松嶋:男も、家でさみしい思いをしたくないですからね(笑) おいしいものを自分の手で作れるほうがいいよね、と。だから最初は包丁握れなくてもいいから、と言って来てもらうと、そのうち「愛は自分の手で作れるんですね!」って、みんなカッコいいこと言いますよ(笑)

元木:この本の中にも「食卓を大事にする」ことが書かれていますよね。

松嶋:そうです。何を食べるかより、誰と食べているかが大事なんですよ。

元木:「コミュニケーションこそ、最大の栄養素」、「人と楽しく食事をしたほうが、栄養はより身体へ吸収されやすくなる。それは科学的に証明されている真実」と。そのとおりだと思います。

料理におけるイノベーション

元木:続いて、食の奥深いお話をうかがいます。普段、松嶋さんの料理教室でも題材にされている「ラタトゥイユ」。本ではこのラタトゥイユを例にとった“料理のイノベーション”に関するくだりがとても面白かったです。最近のレストランで出されるラタトゥイユは、お肉とかいろいろな食材が入っていてバリエーションが豊富で驚かされますよね。でも、そもそもラタトゥイユって夏野菜を一緒くたに鍋に入れて煮込むだけのもの。それが松嶋さんのラタトゥイユは、シンプルな野菜に味付けは塩だけで、とても伝統的でありながら、野菜の切り方がちょっと変わっていて、すごくおいしいんですよね。

松嶋:つまり、伝統を守りながら、野菜の切り方でイノベーションを起こしているんです。

元木:そう、それが本当に面白いなって。

松嶋:未来に対して何かを伝えていくには、そのまま変えることなく伝え続けるのもいいんですけど、でもその時代の人々に親しんでもらわないと、そこで途切れてしまって次につながらないわけですよ。だから伝統をリノベーション(刷新)したりイノベーション(変革)したりすることで、時代に合ったコンテンポラリーなものにする必要があるんです。

元木:まったく変えずに伝えようとしたら?

松嶋:絶滅危惧種になる。そういうリスクがありますね。

元木:伝統をイノベートするのは、現代に伝統的なものを楽しむため?

松嶋:楽しむためでもありますけど、楽しむことを過去から学ぶためでもあると思います。

↑料理における「クリエーション・イノベーション・リノベーション」を説いた章。過去から現在、未来へと伝承する大事な方法論だと訴えている

↑料理における「クリエーション・イノベーション・リノベーション」を説いた章。過去から現在、未来へと伝承する大事な方法論だと訴えている

食事とは愛情を育む場

元木:次は、“生き方”についてもこの本ではたくさん書かれていますよね。これからは“ふるいにかけられる時代”だって。私も最近、そう思うんです。日本の会社でいうと、今までは終身雇用が当たり前だったのが、最近ではそれが当たり前ではなくなってきてしまった。みんながふるいにかけられる状況というか、もっと自分の頭で考えなさいと言われているような。そういうことを松嶋さんが考えるようになったのって、いつなんですか?

松嶋:小学校のときからじゃないですかね。学校が嫌いで勉強が嫌いで、好きなことしかやりたくなかった。暗記するだけの勉強は嫌いで、型にはまった考え方をしていなかったから良かったのかもしれません。

元木:クラスには、ほかにそんな子はいなかったんじゃないですか? お兄さんも同じような?

松嶋:兄は、親の言うことをよく聞いて真面目にやる秀才でしたよ。でも僕は偏ってましたから(笑)

元木:サッカーの本田圭佑選手がイタリアに行ったとき、英語でコミュニケーションしていたらだめだと、アドバイスされたんですよね。それはなぜですか?

松嶋:海外で僕自身がそういう体験をしていたからです。言語が違うと、お互いに本心を話せないですから。相手の懐に入るために、相手の国の言語や習慣から身につけろ、と。

元木:そういった、松嶋さんなりの今の若いひとたちへのアドバイスはありませんか?

松嶋:そうですね……正解があるんだったら、誰もがそれをやると思うんですよ。でも、みんなと一緒で楽しいですか? って、問いたいですけどね。

元木:松嶋さんは、みんなと同じじゃ嫌なんですよね? でも片や、みんなと同じがいいっていう人たちもいますよね。

松嶋:いますね! でもそれじゃ、これから生きていけないですよ。もしどこかの国の奴隷のような国に日本がなるんだったら、そのままでいいと思いますけど……。

元木:じゃあ、本当はみんなと一緒がいいわけじゃなくて、松嶋さんみたいになりたいんだけどなれずにいる、っていう人は、何が足りないんでしょう?

松嶋:できない理由はいろいろあるかもしれないけど、その前に、できるかもしれないその可能性を探すことをしない。それではだめですね。

元木:自分ができることをまず探せ、と?

松嶋:はい。でもそういう人って、できない理由を探すのは早いんですよね……。“考えない”なんて、もったいないですよ。

元木:もったいない?

松嶋:なにも考えずに、いったい何のために生きているのか? そんな人生、何が楽しいのか? って思いますよ。

元木:社会貢献をすべきだ、という話もありましたよね。社会に属すだけじゃなく、社会の役に立とうということですか?

松嶋:そもそもの存在として、“会社の一員”なのか?“社会の一員”なのか? でも東京とか都会にいると、社会の一員だってことを忘れちゃうのかもしれませんね。

元木:東京にいると、どうしてそれがわからなくなってしまうんでしょう?

松嶋:近所付き合いがないからです。

元木:コミュニティーがない?

松嶋:SNSにはコミュニティーと呼ばれるものはありますけど、あれは違いますよね。同じ地域に住んでいる人と人とでコミュニティーを作らないと。地方にはありますよ、でも東京にはないんです。

元木:フランスには?

松嶋:ニースにはまだあるかもしれないけど、パリにはありません。それが最近、それではいけないということで、パリでは“隣人会”というのが始まったんですよ。同じ建物に住んでいる人たちが年に一回集まるという。

元木:じゃあ東京も、隣人会をやればいいのに。

松嶋:そうですね、だって隣に住んでいる人を知っているほうがハッピーでしょ。いざっていうときに助け合えるし、隣の人に街でばったり遭ったら挨拶する、それが自然ですよね。隣の人をごはんに呼んで一緒に食べたら、「音がうるさい!」なんてトラブルにはならないですよ。

元木:食には、そういう役割もありますね。

松嶋:食事は、人間関係や礼儀を学ぶところでもあるんです。礼儀作法という意味じゃなく、人間らしい礼儀というか。

元木:さきほどの話に少し戻りますけど、やっぱり食やお酒というのは、人をハッピーにしてくれますね。

松嶋:おいしいものを食べたら脳は快楽を得るし、やさしい味のご飯を食べたら腸が落ち着く、というのは実証されていますからね。

元木:そうでしたね。

松嶋:だから僕は、家族にお祝いごとがあったらごちそうを用意するし、落ち込んでいたら煮込みを作る。そうやって相手の状態に合わせて、食事を作ってあげたいですよね。それが愛だと思います。食事は愛情を育む場でもありますから。

元木:じゃあ最後に。愛ってなんですか?

松嶋:相手のことをわかってあげることですね。もらうものでも与えるものでも分かち合うものでもなくて、理解してあげること。許し、受け入れてあげることです。

元木:「愛」……深い! 受け入れる愛をみんながもてるようになるといいですね。いろいろなお話、ありがとうございました。

【プロフィール】

KEISUKE MATSUSHIMA オーナーシェフ/ 松嶋啓介さん(左)

1977年、福岡生まれ。フランス芸術文化勲章、農事功労章シュバリエ。高校卒業後、辻調理師専門学校で学びながら、酒井一之シェフ「ヴァンセーヌ」に勤務したのち、20歳で渡仏。フランス各地を巡り、郷土料理を会得した。2002年、25歳で南仏ニースに日本人初のオーナーレストラン「Kei’s passion」(現「KEISUKE MATSUSHIMA」)をオープン。外国人シェフ最年少の28歳でミシュランガイドの星を獲得した。2009年、東京・原宿にもレストランをオープン。

KEISUKE MATSUSHIMA http://keisukematsushima.tokyo/

ブックセラピスト/元木 忍さん(右)

ココロとカラダを整えることをコンセプトにした「brisa libreria」代表取締役。大学卒業後、学研ホールディングス、楽天ブックス、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)とつねに出版に関わり、現在はブックセラピストとして活躍。「brisa libreria」は書店、エステサロン、ヘアサロンを複合した“癒し”の場所として注目されている。

brisa libreria http://brisa-plus.com/libreriaaoyama

撮影=泉山 美代子 取材・文=@Living編集部

GetNavi webがプロデュースするライフスタイルウェブメディア「@Living」(アットリビング)でくわしく読む

「@Living」は、インテリアやカルチャー、グルメ、話題のプロダクツ、家事のコツまで暮らしのひとときを彩る情報をお届けします