木工作品づくりをはじめ、DIYの全般に活躍する接着剤。今回はホームセンターで入手できる製品を中心に、木工用、多用途、瞬間の各接着剤を紹介する。

瞬間系

瞬間接着剤は主成分のシアノアクリレートが空気中の水分に反応し、瞬間的に硬化して接着する。

スコッチ 強力瞬間接着剤

スコッチ 強力瞬間接着剤ジェル

スコッチ 強力瞬間接着剤耐衝撃

ゴリラ スーパーグルー ジェル

アロンアルフアEXTRA 即効多用途

アロンアルフアEXTRA スティック

アロンアルフア カラーチェンジ

アロンアルフアEXTRA ゼリー状

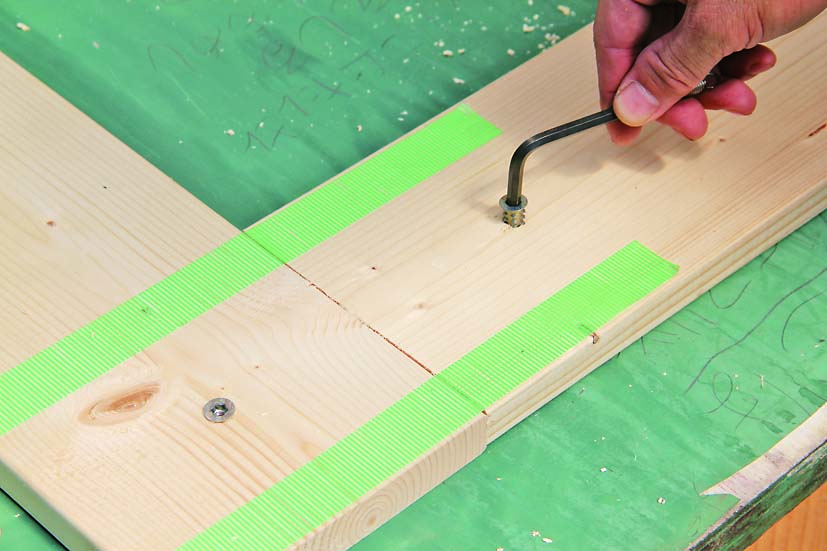

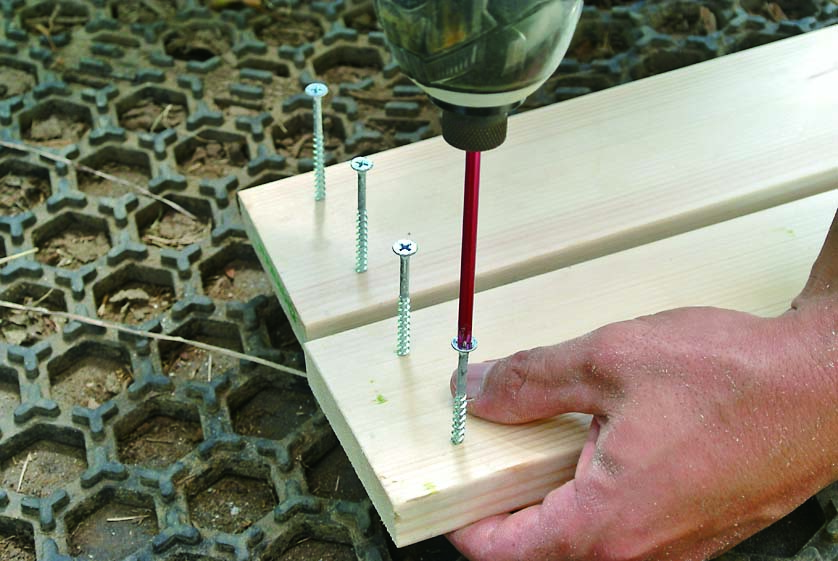

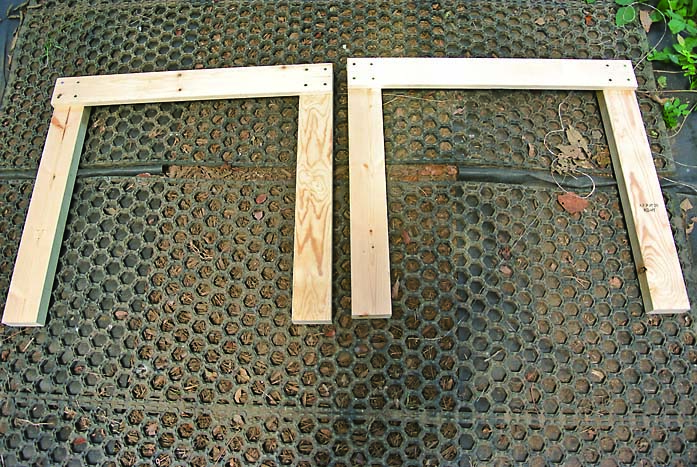

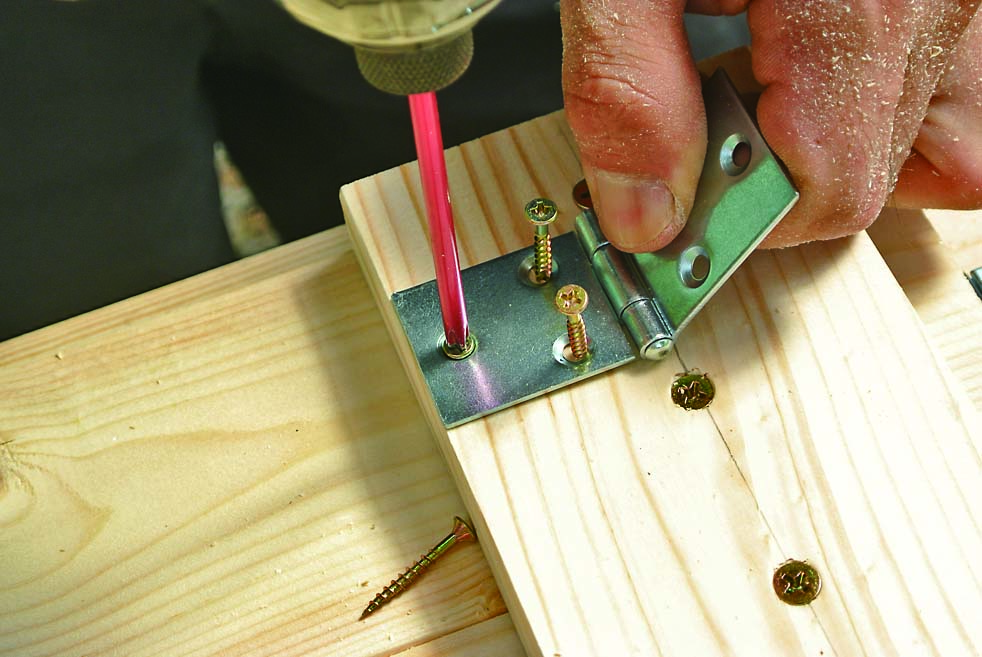

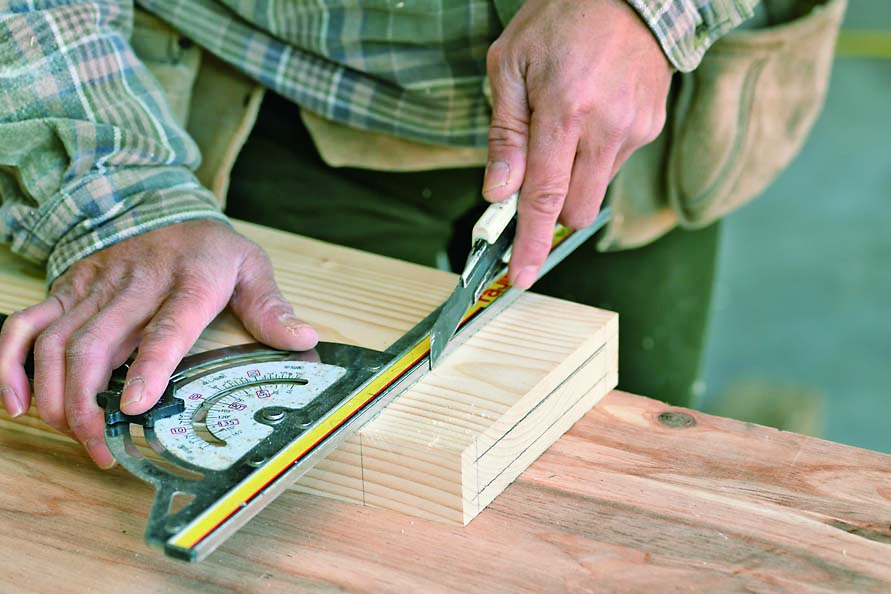

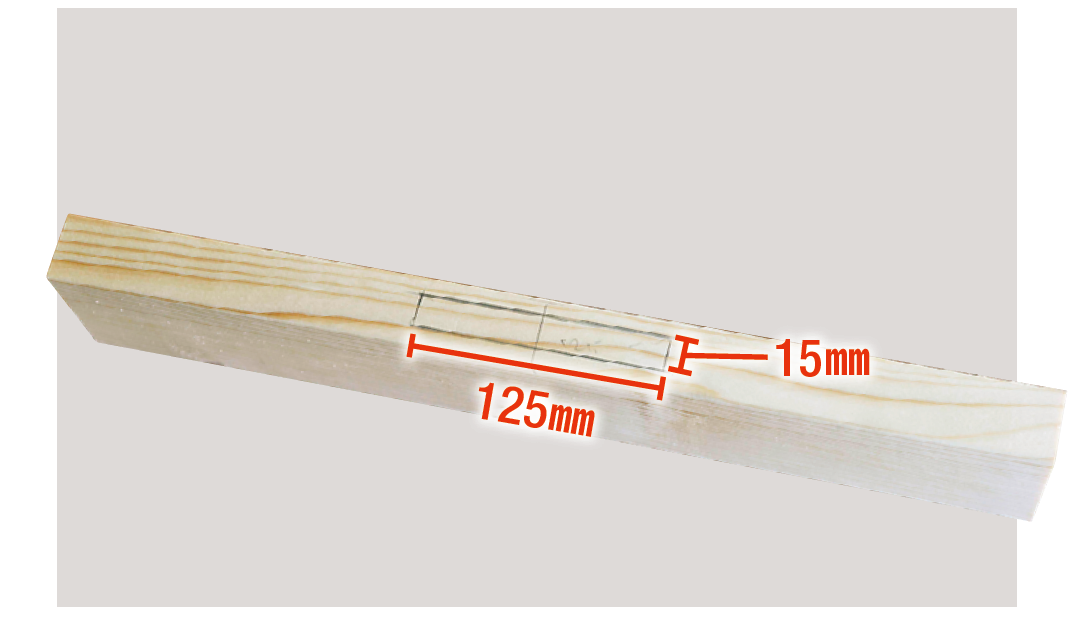

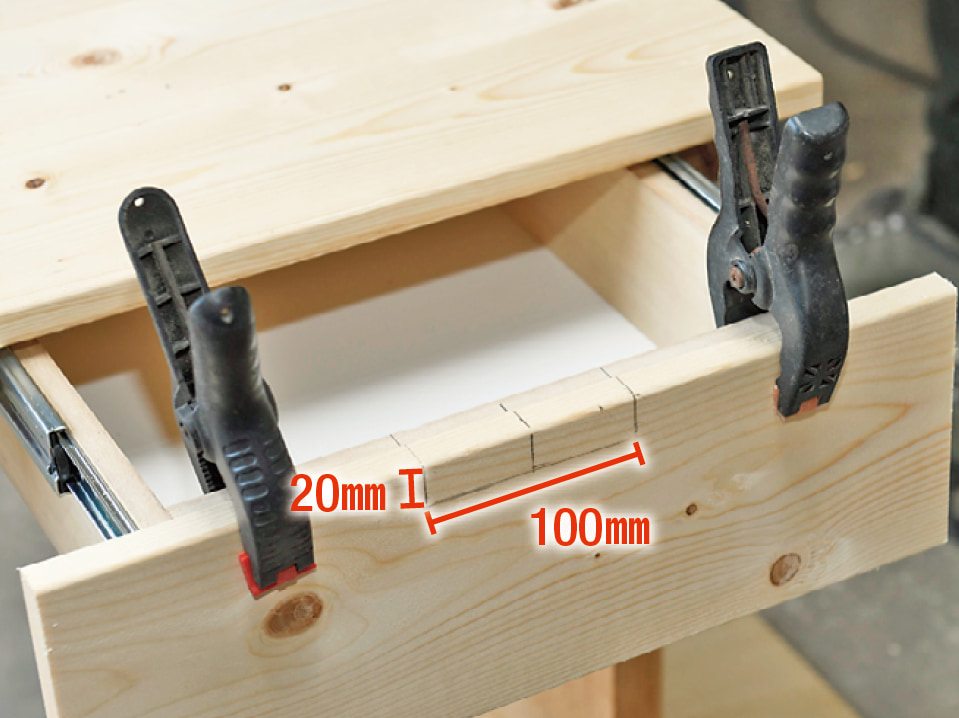

接着部分はクランプで仮固定しよう

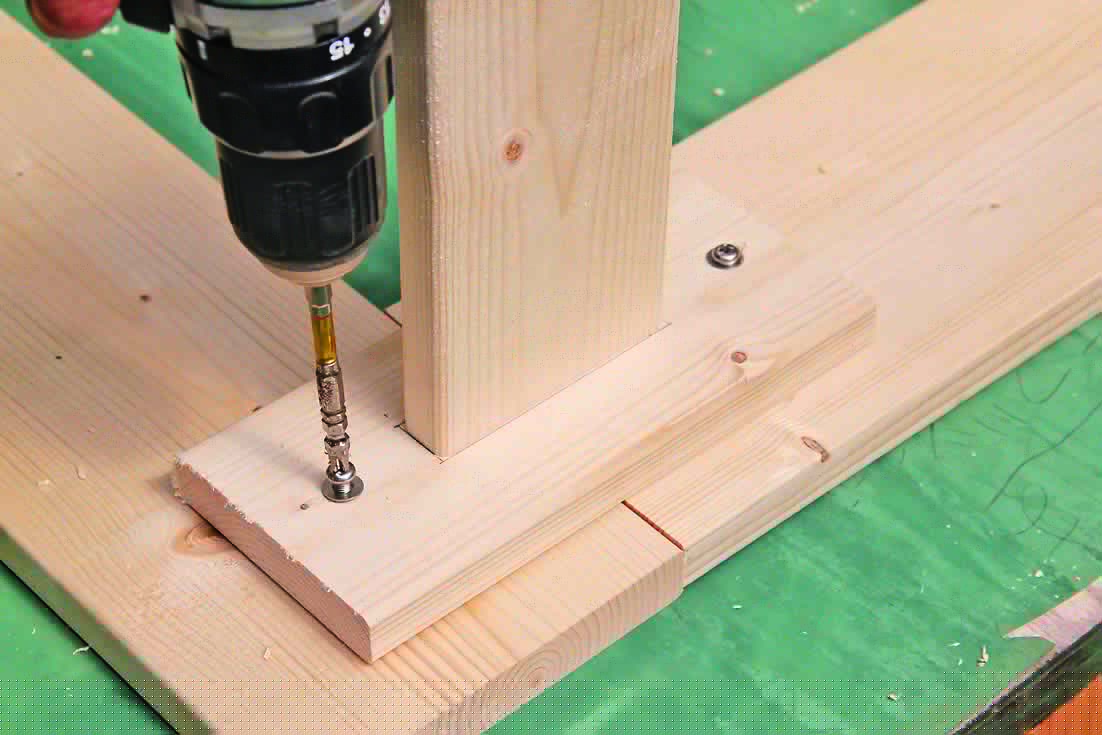

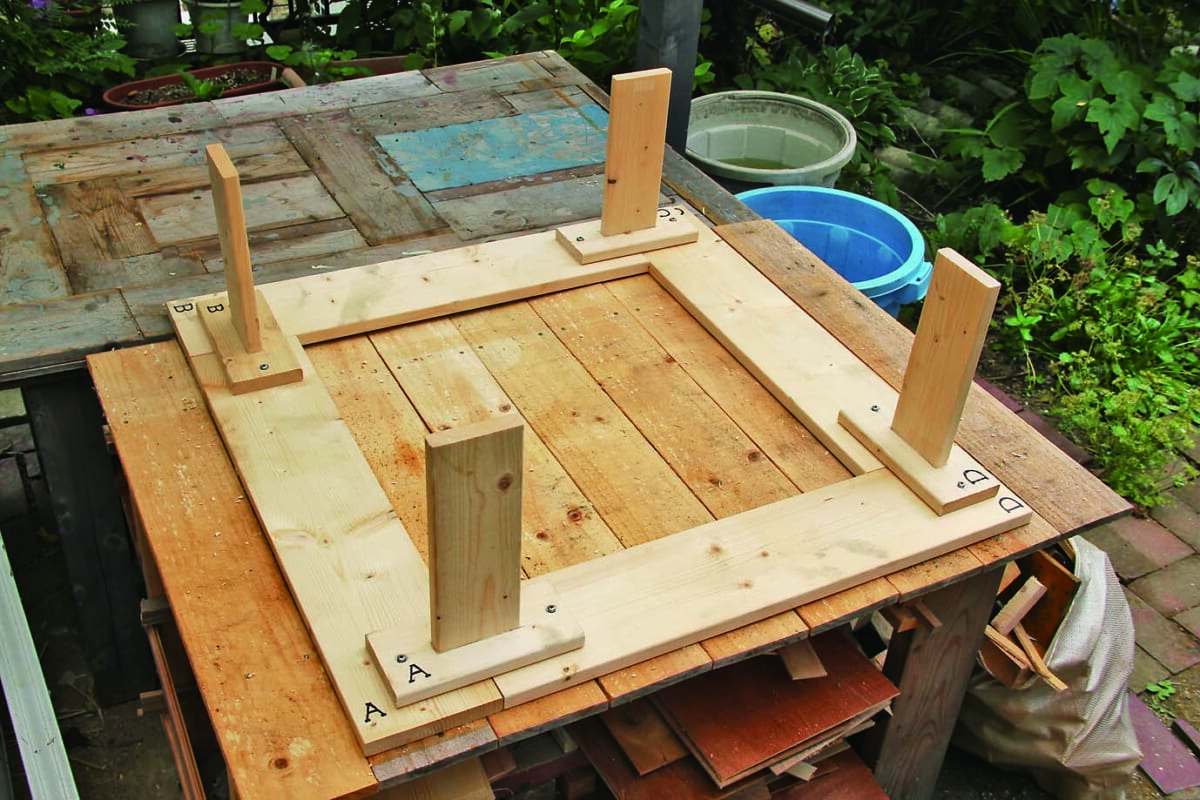

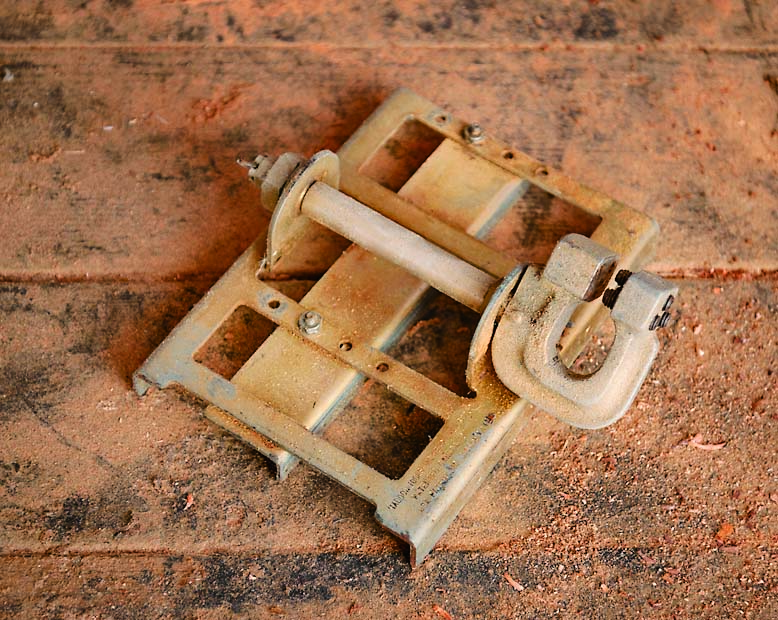

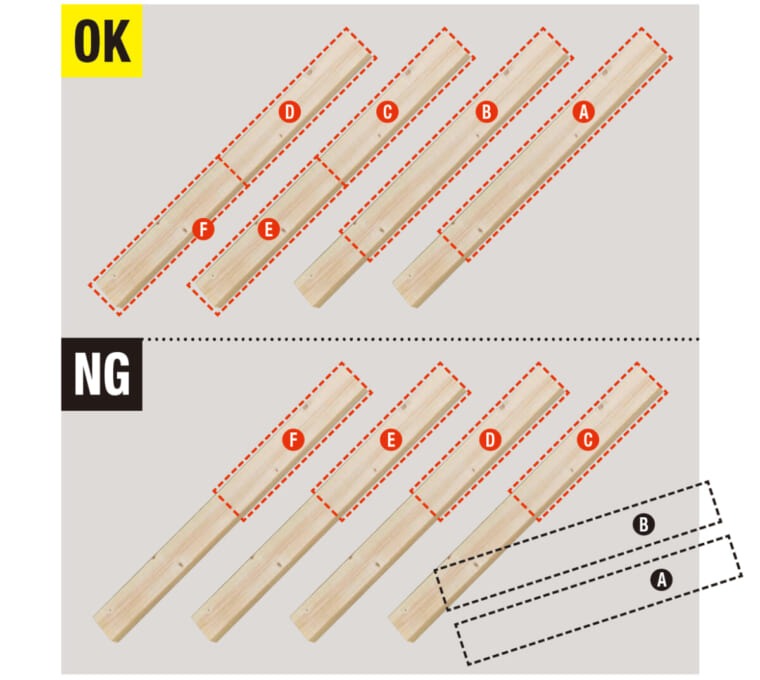

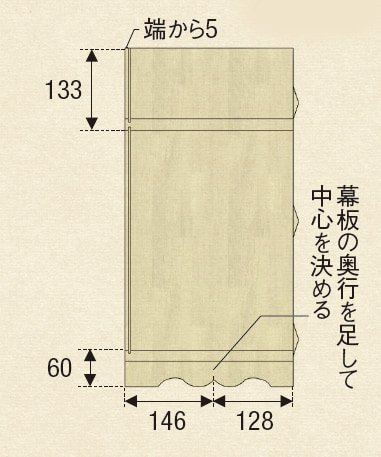

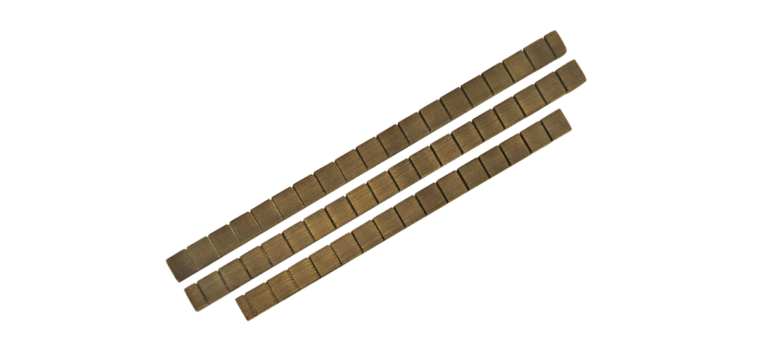

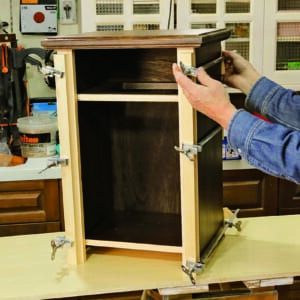

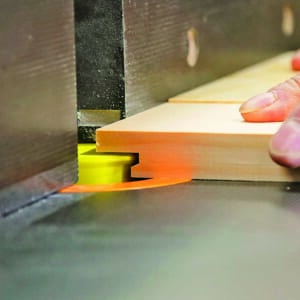

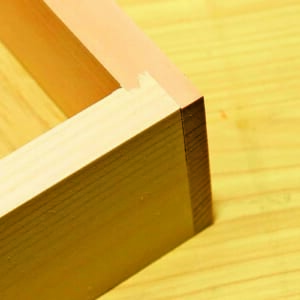

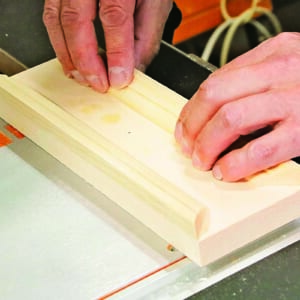

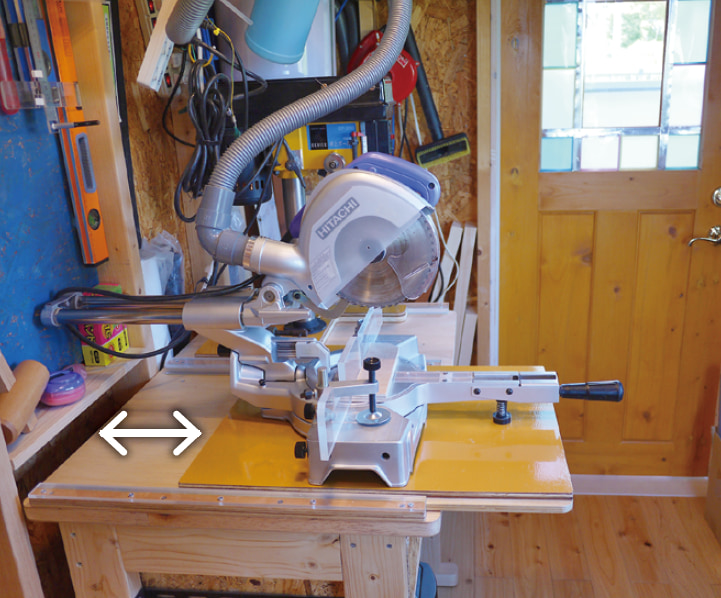

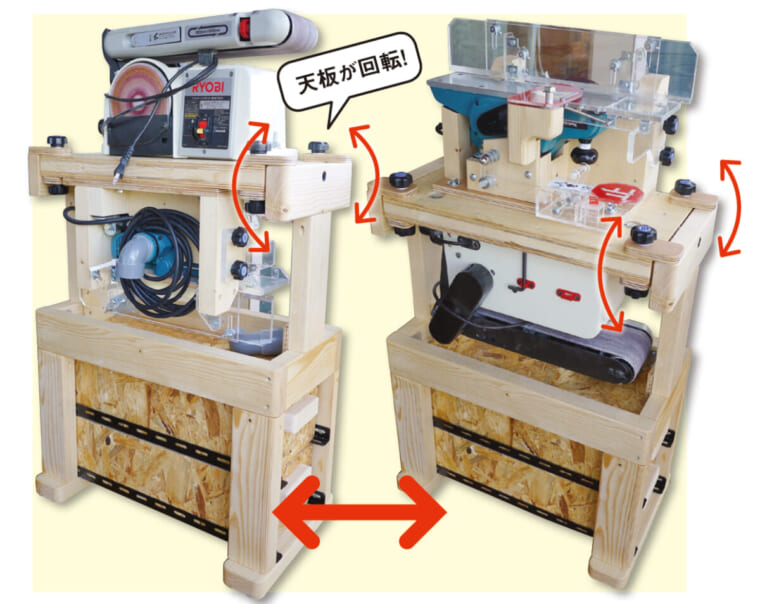

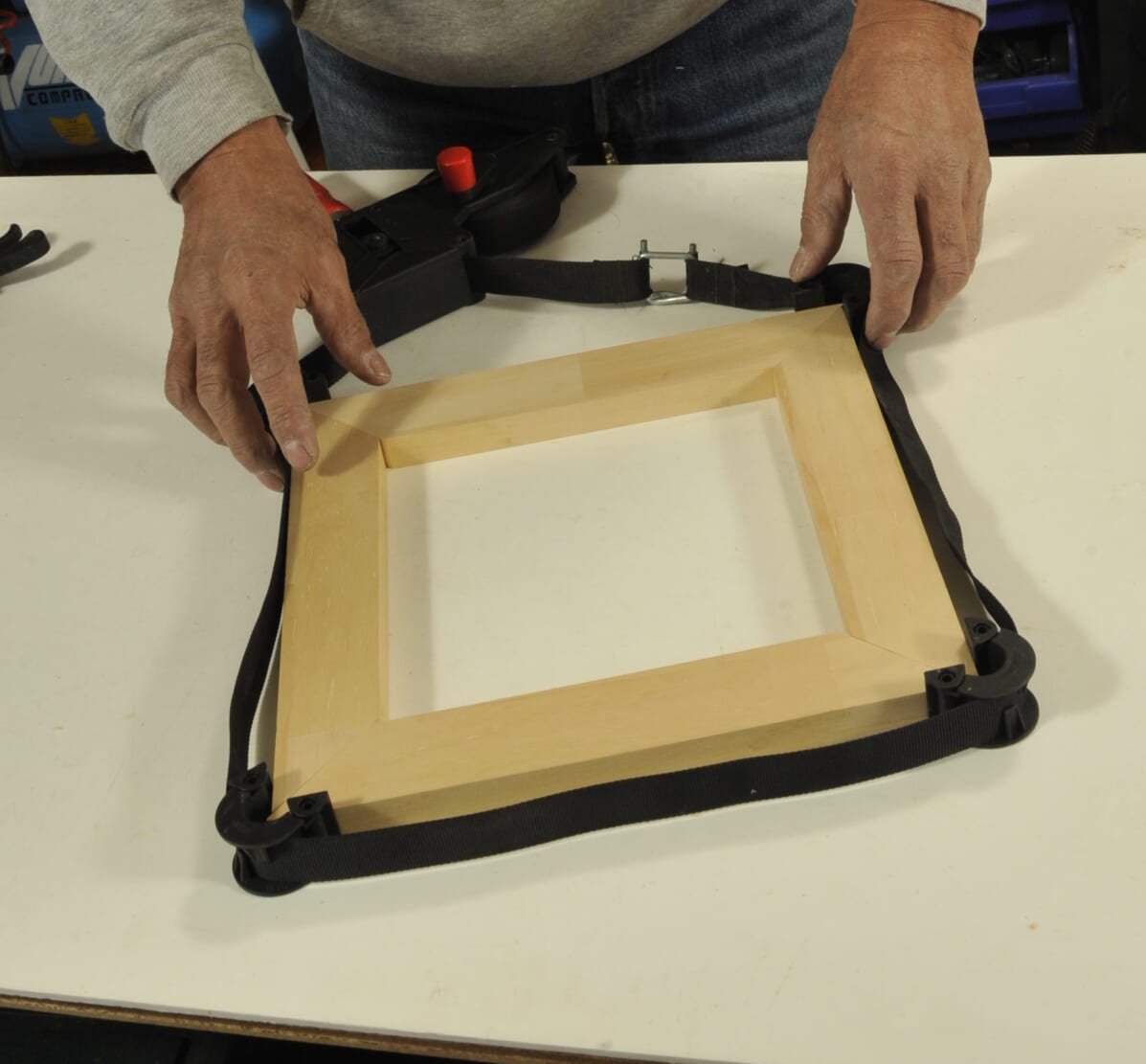

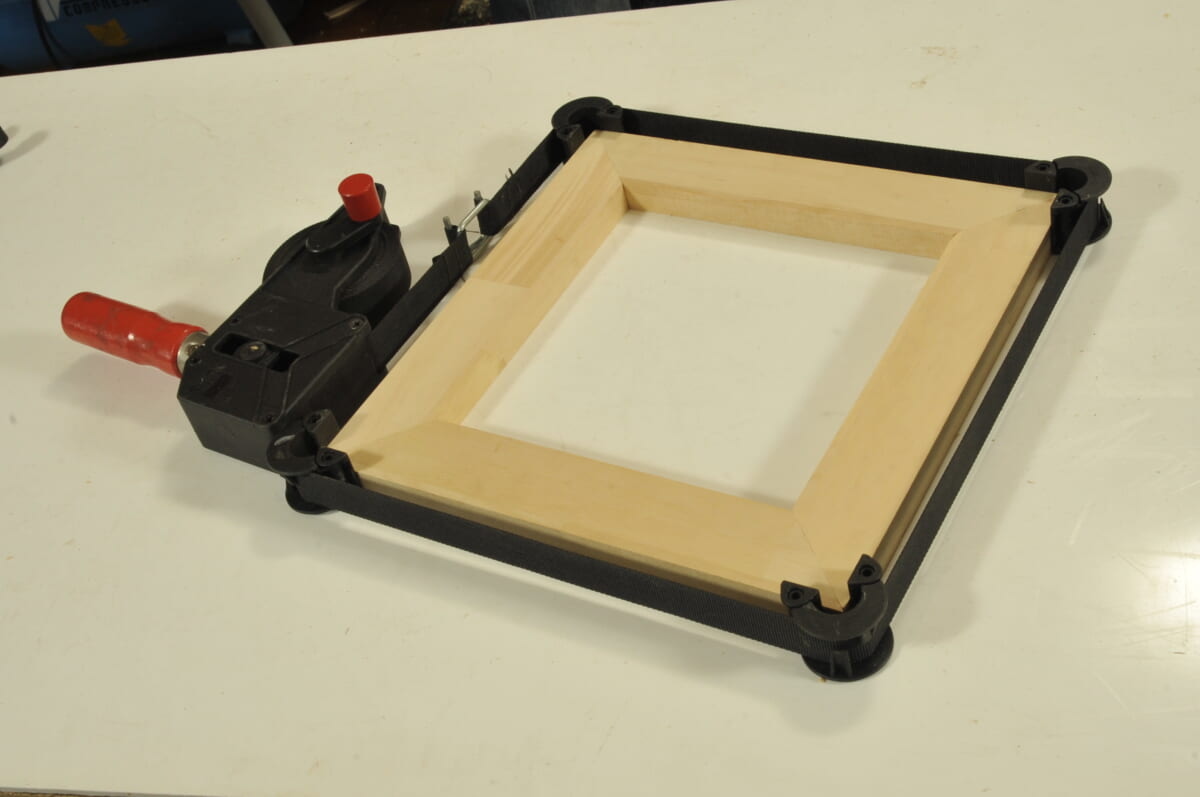

接着剤が実用強度まで硬化するまでは、クランプで押さえて仮固定しておくとしっかり固定できる。クランプで固定するときは、両方のアゴが均等に材をはさむようにして締めつける。接着部分に長さのある場合は複数個のクランプを使い、もれなく圧力がかかるように工夫する。クランプにはベルトクランプと呼ばれる額縁などの角4カ所を一度に仮固定できるクランプがあり、額縁、ミラーフレーム、窓枠などの組み立てに重宝する。

・F型クランプの場合

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

・ベルトクランプの場合

瞬間接着剤を長持ちさせる保管法

便利な瞬間接着剤は通常の使用では、ほんの少ししか使わないもの。そして次に使おうとすると、固まってしまって使えなくなっているというのも、瞬間接着剤にありがちなこと。せっかく便利な瞬間接着剤、保管法を工夫していつでも使えるようにしたい。

瞬間接着剤の主成分シアノアクリレートは空気中の水分に反応して硬化するので、パッケージには保管法として「直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する」と書かれている。そこで、使ったあとは冷蔵庫で保管する人が多いらしいが、そこにもう一工夫。瞬間接着剤と明記したタッパーに乾燥材(シリカゲル等)を入れ、そこに瞬間接着剤を入れて保管するという方法。これで性能をそこなわず長期保管できるはず。使う前には取り出し常温に戻す。冷凍庫には入れないこと。

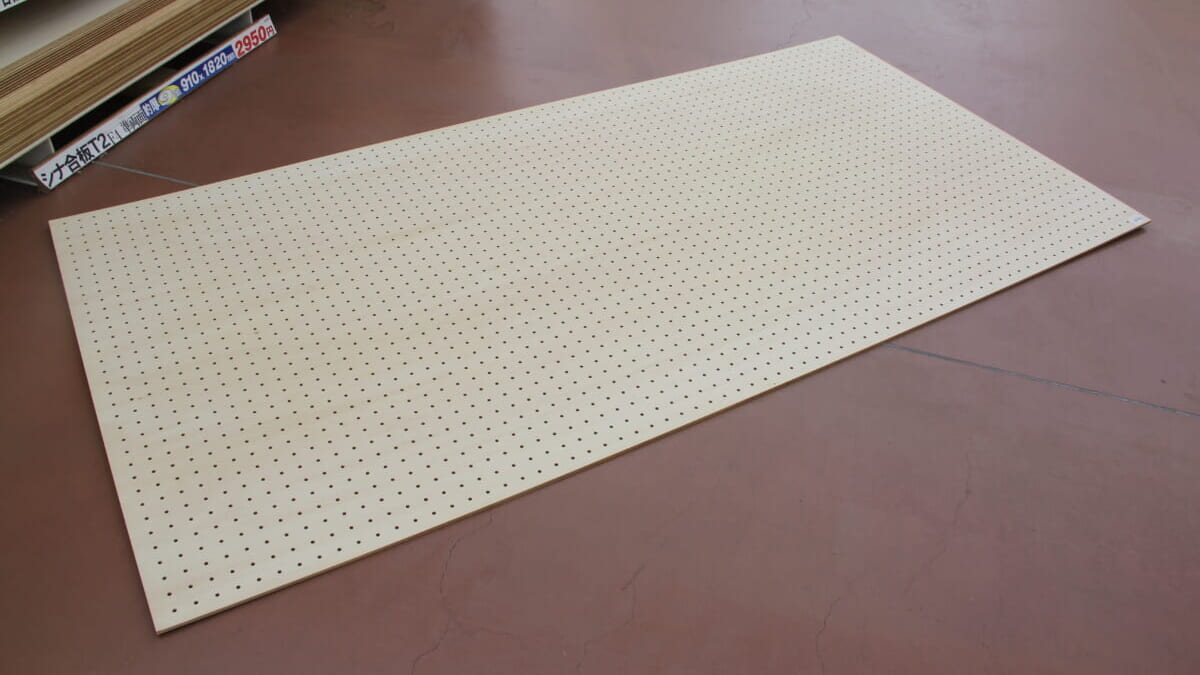

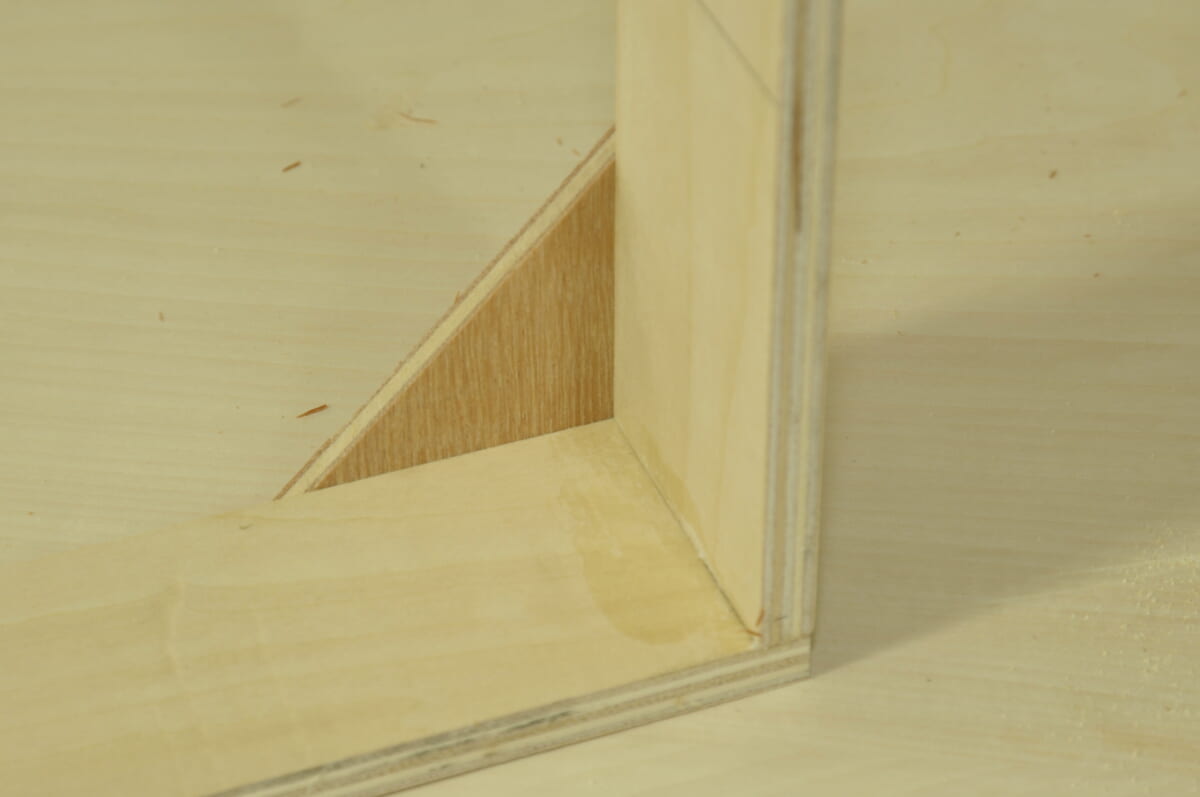

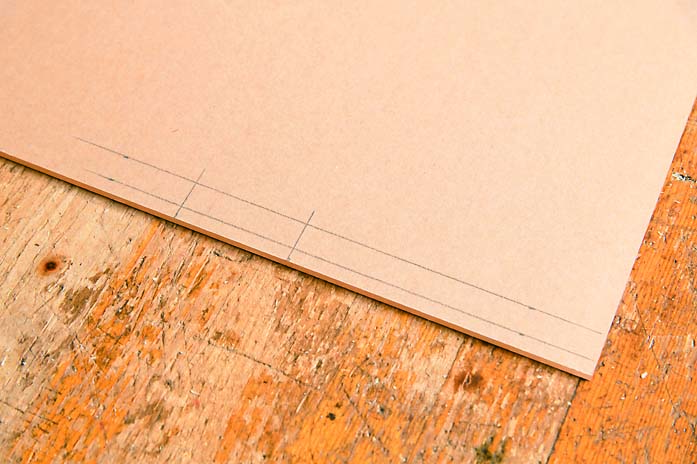

アクリル板のDIYには専用の接着剤を使う

アクリサンデー接着剤

溶剤接着タイプなので、仕上がりが透明で美しい。アクリル樹脂のほかに、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂に使用可能。本体、注入器、針がセットになっている。容量30ml。