星の数ほどある飲食店のなかから、行きたいお店の情報をどうやって手にいれるでしょうか? SNSかグルメレビューサイト? インターネットに情報があふれ手段が多様化するなかで、ある雑誌が気を吐いています。

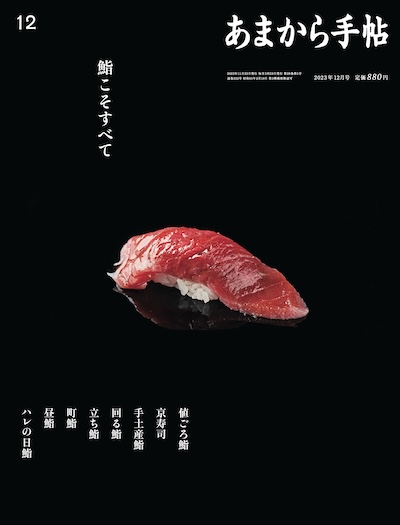

発行エリアが限定される“リージョナル誌”でありながら全国誌に引けを取らない部数を発行するグルメ誌『あまから手帖』(クリエテ関西)。ネットの時代でも、読者に支持される理由とは? 同誌の編集長、江部拓弥さんに、読者、さらに取材対象者を引きつけ続けるための工夫や、大切にしていることをうかがいました。聞き手は、ブックセラピストの元木忍さんです。

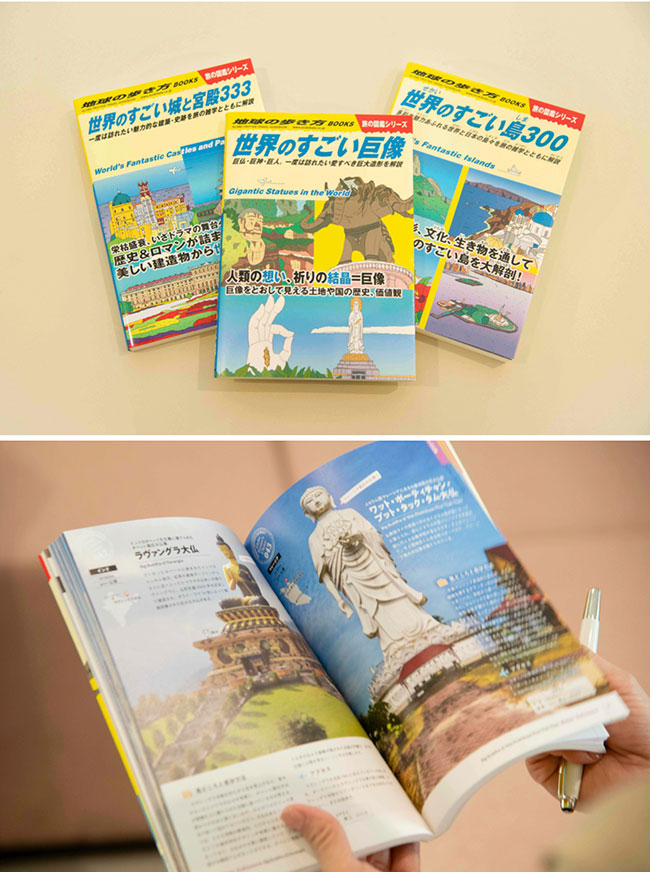

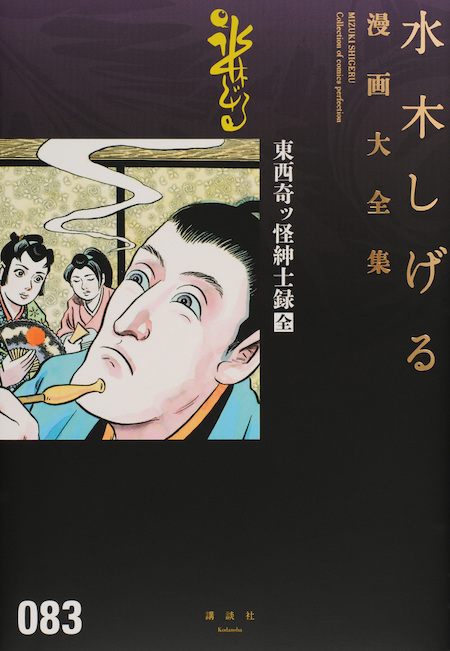

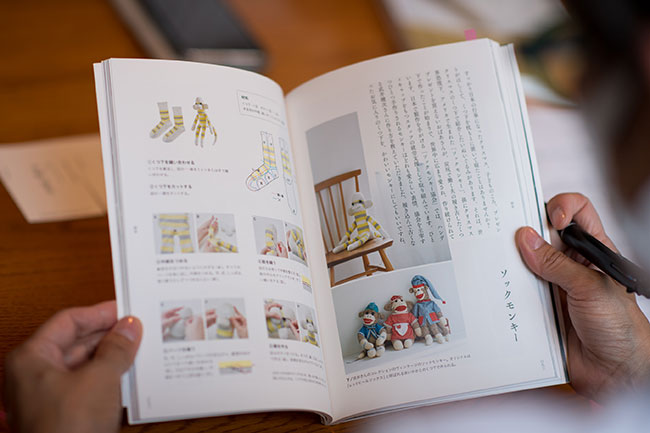

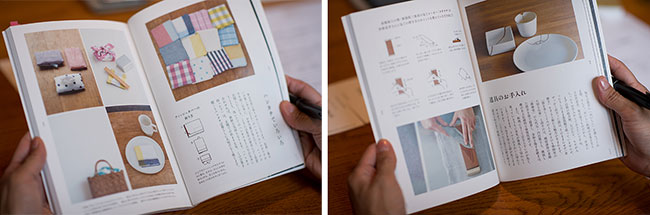

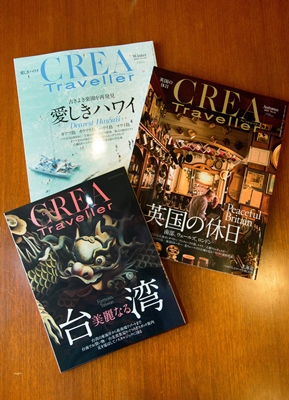

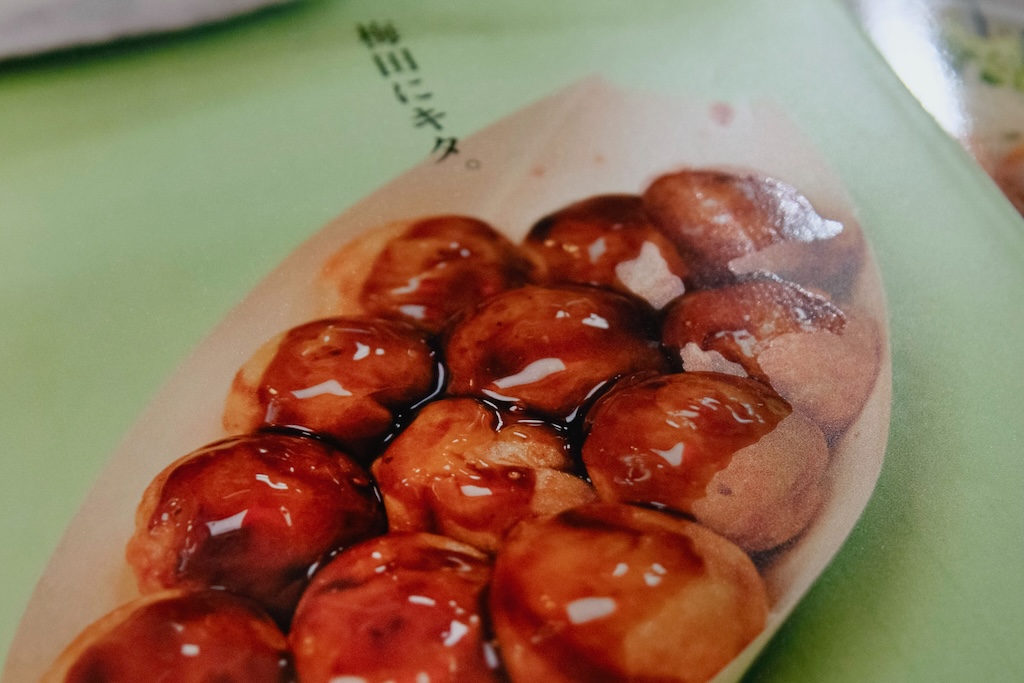

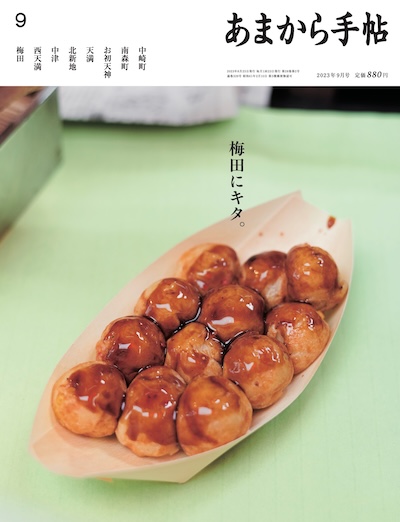

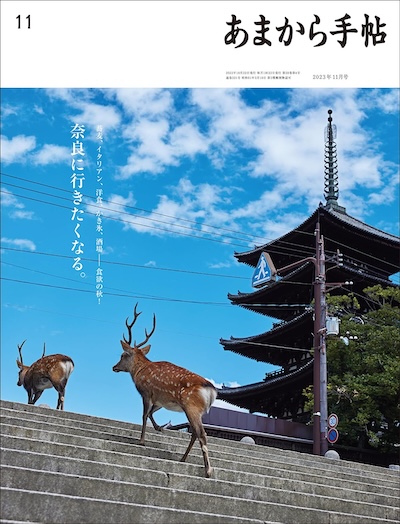

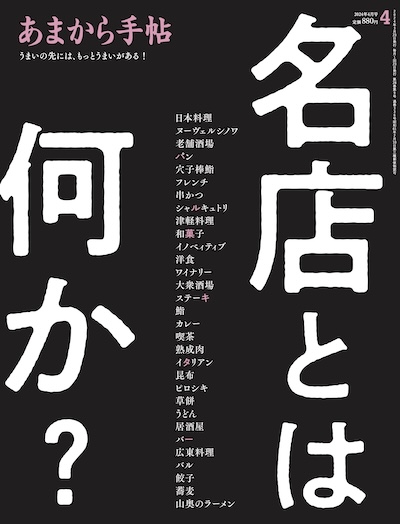

『あまから手帖』(クリエテ関西)

1984年創刊。毎月23日発売の月刊誌。大人の愉しい「食」マガジンをコンセプトに掲げ、大阪、京都、兵庫を中心とした豊かな関西の食を届けている。写真は2024年5月号。

作り手も読み手も楽しめるように

ルーティン化を避けて制作する

元木忍さん(以下、元木):江部さんは、2017年7月号まで『dancyu』(プレジデント社)の編集長をつとめていらっしゃいました。その頃は東京を拠点にしていたわけですが、『あまから手帖』の編集長就任にあたって、1年半前に大阪に移られたそうですね。雑誌作りの面で、東京と大阪では何か違いは感じましたか?

江部拓弥さん(以下、江部):実際に移り住んで感じたことは、東京と比べるとフォトグラファーなど制作スタッフも印刷会社も絶対数が少ないので、選択肢が自然と少なくなる、ということです。つまり、同じ人と仕事することがおのずと多くなっていく。ですからルーティン化を避けるような雑誌づくりをしたい、と思うようになりましたね。

元木:定期刊行する月刊誌では、ある程度ルーティン化してしまいがちなものですよね。一号作るたびに、一度立ち止まって考えよう、ということ?

江部:そうですね。いろいろな選択肢から選べるほうが、そもそも制作していても楽しいし、面白いものができるよねってことを、編集部員と一緒に体験しています。

元木:たとえばどういったことに楽しさを感じますか?

江部:たとえば、書店に並んだ時に立ち読みした人の指紋が目立つ黒表紙は、書店から敬遠されやすいから選ばない、と今まで判断していたとしましょう。ですが、印刷加工を工夫することで、指紋がつきにくい黒表紙の装丁も可能になった、なんてこともありましたね。

元木:妥協することなく、思い描いたものが作れるのは、作り手にとってこの上なく幸せなことなのではないでしょうか。読み手にとっても、技巧を凝らした雑誌を手に取れるというのは雑誌を読む楽しみにつながりますしね。

江部:そう感じてもらえていたらうれしいですね。

雑誌との出会いは一期一会。

読者にとっての”読む意味”を意識する

元木:反対に、「大阪から見た東京」という視点で気づいたことなどありますか?

江部:選択肢が限られる環境に身を置いたからこそ、どうしたら紙(雑誌などの紙媒体)ならではの魅力が伝わるんだろう? とあらためて考え始めましたね。選択肢が多い東京時代には気づかない視点だったかもしれません。

元木:本を読む意味や本の価値ってなんだろう、と気付かされた?

江部:そうです。本を取り巻く環境に思いを馳せてみると、昔は街中に書店がたくさんあったから、待ち合わせ場所に使うことがよくありましたよね。

元木:そうでしたね。相手を待っている間に本の方が気になったりして、書店から出られなくなってしまうこともよくありました(笑)

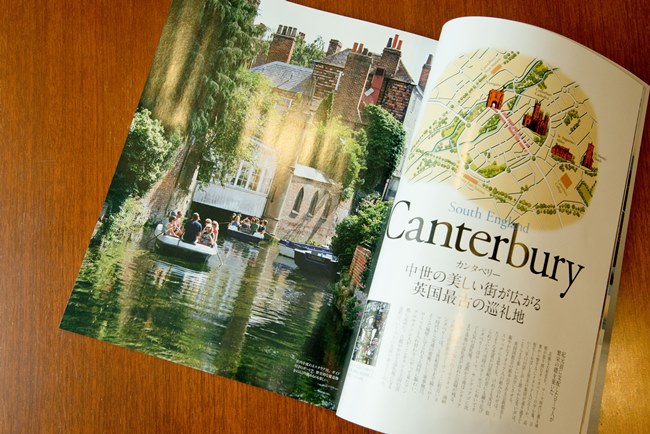

江部:そうそう。目の前にずらっと並ぶ本のなかから、一期一会の出会いが楽しめた。それは、パラパラとページをめくる体験であったり、見た目の美しさや、手に取った時の手触り感を楽しむ体験であったり。これこそが、紙ならではの魅力で、読む意味につながるのだと思っています。

元木:今はインターネットで本が簡単に買える時代。本との新しい出会いや編集側の伝えたい気持ちに出会いにくくなっているようにも感じます。

江部:時代が変わっても、本や雑誌は「そのままの状態で残る」「いつでも手に取って触れる」という特性は変わらないはず。ですから、残したいものをつくらなきゃっていう思いは常に強く感じています。皆さんには、もっと書店に立ち寄って欲しいですね。そして、生ビール中ジョッキをもう1杯飲むくらいなら、『あまから手帖』を買おうかなと思ってほしいです(笑)。

元木:書店には素敵な出会いがあり、宝物を探すような感じで『あまから手帖』を手に取って、感動してもらいたいですよね。

“濃い”関西グルメを伝えるには

店や常連客との関係性を大切に取材する

元木:『あまから手帖』を拝読したときに素敵だなと思ったのが、写真や文章からお店の雰囲気や店主の人柄までしっかりと伝わってくるところ。読者が実際に訪れたかのような臨場感があるんですね。どのような工夫をされていますか?

江部:お店との関係性を大切にしたやりとりを心がけています。関東と比べてもエリアごとの店舗数が少ないですし、短期間でいきなりお店が増えることもまれです。店と編集部の距離感が近いといえるでしょう。あと、お客さんとの距離も近いかな。

元木:お客さんとの関係性というと、取材中に仲良くなる、とか……?

江部:撮影中であっても、常連さんから声をかけられることがあります。お店のいいところを店主さんに代わって教えてくれたり、取材内容にダメだしされたりも(笑)。

元木:それは本物のマーケティングですね(笑)。話はお店との関係性に戻りますが、お店とのお付き合いがこの雑誌づくりにとって貴重な情報源ということでしょうか?

江部:はい。そういった事情があるので、取材の機会以外でも、できるだけ足を運ぶようにしています。まずは“ロケハン”で、お客として食べに行くことから始まり、取材依頼をする際も店舗に直接伺ってお願いする。原稿も、メールではなく持参が望ましいです。もちろん、遠方だったり時間的な余裕がない場合はなかなか難しいのですが……。読者と雑誌との関係と同じく、取材も一期一会。そのぶん、濃密なものにできたらという思いはいつもあります。

元木:とにかく、顔を出すこと=コニュニケーションこそが重要、ということですね?

江部:そうですね。取材時だけしか訪問しないとなると、お店としては、ロケハン時はこちらが誰であるのかわからないので、会ったのは取材の一度きりということになりますよね。ただでさえ距離感が近いのに、その場限りと捉えられては“いい話”も聞き出せないでしょう。ままならないこともありますが、掲載後にも食べに行ったり、呑みに行ったりしています。昭和的な考え方かもしれないので、若い店主などは鬱陶しいと思うかもしれませんけどね(笑)。

元木:温かみを感じる取材スタイルだと思います。これも関西ならではなのかもしれませんね。

取材内容をどう誌面に落し込むか

手本はポップミュージックの三原則!?

元木:取材内容を誌面に反映するために意識していることを教えてください。

江部:大学生の時に邦楽誌『ROCKIN’ON JAPAN』(ロッキング・オン)のインタビューでザ・ブルーハーツの真島昌利さん(現ザ・クロマニヨンズ)が、「難しいことはわかりやすく、わかりやすいことは面白く、面白いことは深く」と答えていて、それはポップミュージックの三原則である、と。作家の井上ひさしさんも同じことをおっしゃっています。雑誌つくりで迷ったら、その言葉を思い浮かべますね。

元木:素敵な話ですね! この三原則を意識して、編集を続けていらっしゃるのですね。最近制作した記事や特集はありますか?

江部:取材の前段階、特集内容を考えるときの話にはなりますが、2024年4月号の「名店特集」でしょうか。過去にも特集していたこともありましたが、あまり振るわなかったと聞いています。それはおそらく、雑誌をパッと開いた時に「“俺の”“私の”本じゃないや」、と読者が感じてしまったからなのでは、と思っています。

元木:“名店”とは、ミシュランガイドで星を獲得した店や、ちょっと敷居が高く感じるとか価格そのものがちょっと高いところをイメージしてしまいますが、そういった理由でしょうか?

江部:そうかもしれませんね。“名店”の一般的なイメージは、作り手も書き手も同じでしょう。それなら、あえて別の視点から何かできないかなと思ったんです。今回の名店特集では、「名店とは何か」というテーマにして、掲載している店一つずつに答えがある作りにしました。何かしら響いてくれる記事があるといいなと思っています。

元木: 名店を一方向でなくまとめて特集にされたことは、新しい挑戦を感じる企画ですね。今後の江部さんは、どんな挑戦をしていきたいですか?

江部:情報媒体というメディアの特性上、どうしても新しいモノに価値を置かれやすいのですが、そんななかでも、古いモノをどう受け入れてもらえるか。どのように取り上げていけばいいのかを考えることが、今後の課題です。

元木:雑誌は、新しいモノを掲載することが価値基準のひとつでしたが、もっともっと老舗やいま既に存在しているものに光を当てられたら素敵ですね。2024年11月には、創刊40周年を迎えるとのこと。今後も江部さんの新しいチャレンジを応援しています。今日はありがとうございました。

Profile

雑誌『あまから雑誌』編集長 / 江部拓弥

大学卒業後にプレジデント社に入社し、雑誌『プレジデント』編集部を経て、2008年『dancyu』に異動。2013年9月から編集長に就任し2017年6月まで務める。2018年に「dancyu web」を立ち上げ。2022年9月から『あまから手帖』編集長を務めている。

ブックセラピスト / 元木 忍

学研ホールディングスからキャリアをスタート、常に出版流通の分野から本と向き合ってきたが、東日本大震災を契機に一念発起、退社。LIBRERIA(リブレリア)代表となり、企業コンサルティングやブックセラピストとしてのほか、食やマインドに関するアドバイスなども届けている。