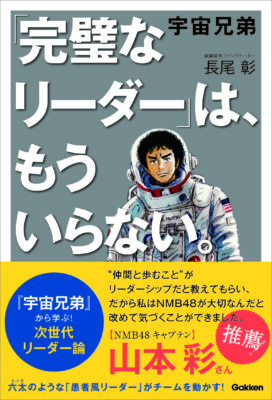

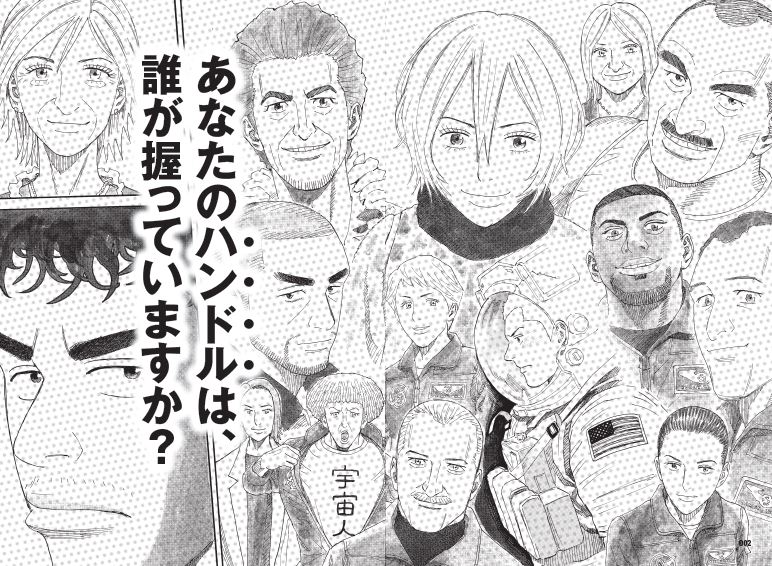

『宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない』から学ぶ新・リーダー論⑤

3/23『宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。』刊行を記念して、どこよりも早く試し読み!本日は第5回目「悪意のない「ドリームキラー」には要注意!」

第1回はこちら

第2回はこちら

第3回はこちら

第4回はこちら

「宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない」刊行記念先行試し読み!

第5回「悪意のない「ドリームキラー」には要注意!」

物事を「Want」で語る習慣を身につけることでリーダーシップは磨かれていきますが、当然のことながら、そのすべてが叶うわけではありません。

反対意見も出ますし、それによって議論が起こることもあるでしょう。ですが、チームの発展につながるので素直に歓迎すべきだと思います。その結果、自分の意見が通らなくても、それは意義のある「Want」なので、気にすることはありません!

ただ注意したいのは、「Want」や夢を頭ごなしに否定する、「ドリームキラー」という存在。

彼らは、「そんなの無理だよ」「やめておきなよ」「そんなこと言っていないで、~したほうがいいよ」といった言葉で、「Want」を打ち消していきます。

ですが、そこに悪意や敵意はなく、むしろ相手を心配して助言しているつもりでいることがほとんど。「あなたの“Want”には共感できないけれど、それに対する独自の主張もない」という人たちなので、あまり議論にも発展しません。

人生で最初に出会うドリームキラーが親ということもあるし、学校に入れば教師、社会に出れば上司、独立すれば同業者などが、こうした悪意のないドリームキラーとして登場することもあります。

六太の場合、ドリームキラーは高校時代の友人や教師でした。

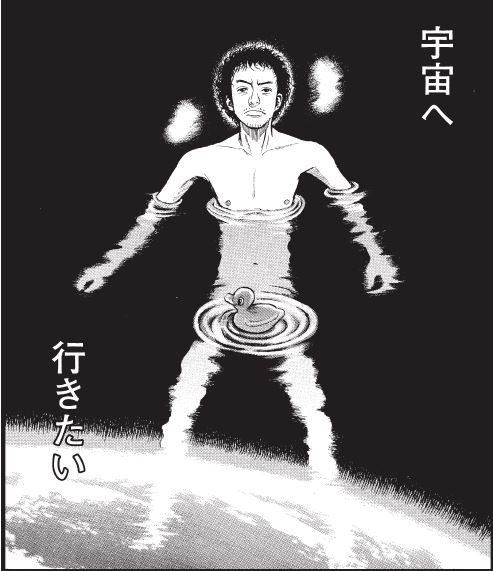

サッカー部の友人たちと下校する途中、六太は高校卒業後の将来について友人から聞かれ、「一応、宇宙飛行士……」と答えます。

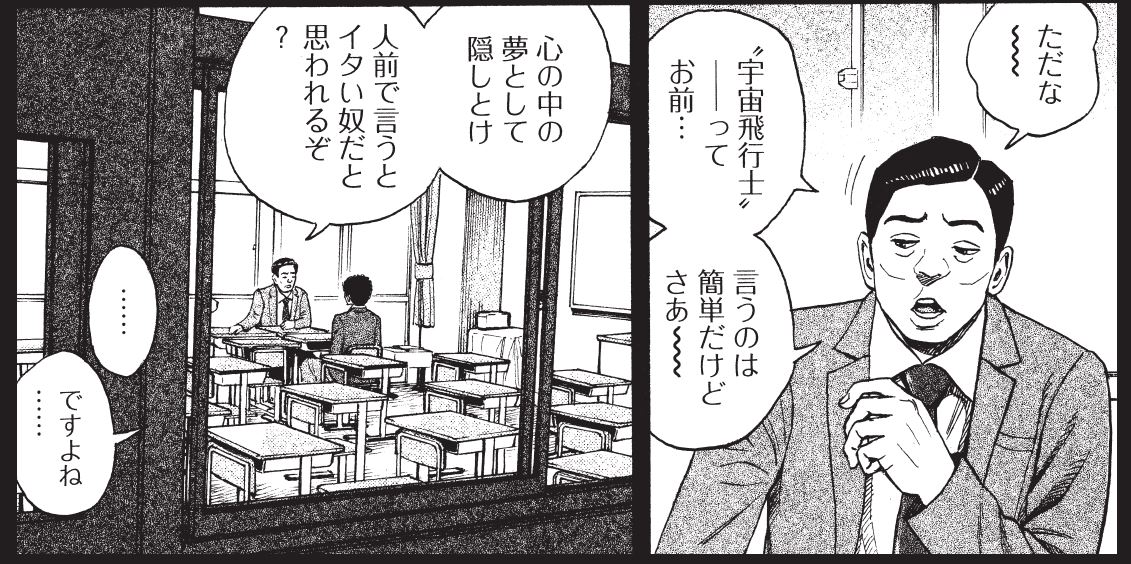

このとき流れた微妙な空気と、「え……マジで言ってる?」という友人の言葉に、六太は押し黙ってしまいました。そしてとどめは、進路相談での教師からの言葉。

「いや別にいいんだよ? 大きい夢を持つのは。ただな~“宇宙飛行士”――ってお前……言うのは簡単だけどさあ~。心の中の夢として隠しとけ。人前で言うとイタい奴だと思われるぞ?」

見事なまでのドリームキラーっぷりですね……。

進路相談でこれをやられたら、とてもじゃないですが、自分で進路を選択する気なんてなくなるでしょう。こうして否定された六太は、夢を「Want」として語ることはなくなりました。

じつはこのエピソード、月へと打ち上げられるロケットの船内で、六太の回想として描かれています。高校時代に、たった一度だけ日々人と殴り合いをしたケンカの理由も同時に判明するのですが、『宇宙兄弟』ファンとしては、打ち上げのドキドキ感と相まって、何度読み返しても胸が熱くなり感動するシーンです。

ドリームキラーに関しては、理解してもらおうと無理に対処する必要はありません。

「出たな! ドリームキラー!」

そう心の中で叫び、受け流しておけば十分。

大事なのは、相手の言葉に自分が振り回されてしまわないことです。ドリームキラーという存在を知っていれば、いざそういった機会が訪れても動じないで済みます。

「ああ、この人はドリームキラーなんだな」と、認識するだけでいいのです。

「Want」で始まるリーダーシップは、ドリームキラーを説得するためではなく、そこに共感しフォロワーとなってくれる人たちに向けて発揮しましょう!

【心のノート】

ドリームキラーという存在を認識していれば、いざ現れてもダメージを回避できる!

2018年3月23日発売予定

宇宙兄弟 「完璧なリーダー」は、もういらない。

長尾彰[著]

1400円+税 /学研プラス

【内容】

弟・ヒビトと比べて、一見リーダーのようなタイプに見えない兄・ムッタ。しかし不思議と彼がいるチームはうまくいく。なぜなのか。チームづくりの専門家である著者が、大人気漫画『宇宙兄弟』を題材に、リーダーシップを磨き、チームで成果を出す方法を指南。

【著者】

組織開発ファシリテーター。企業、団体、教育、スポーツなど、幅広い分野で3000回を超えるチームづくりを行う。現在、ナガオ考務店の活動を中心に、非営利団体の経営やリーダーの育成に取り組む。

(c)小山宙哉/講談社