いま、「地球の歩き方」がAmazonのKindle Unlimitedの読み放題となっているって知ってましたか?

しかも今回は、旅好き女子のためのプチぼうけん応援ガイド「aruco」、初めてその場所を旅する人や、短い滞在時間で効率的に観光したい旅人におすすめのシリーズ「Plat」、自分流に楽しむリゾートステイを応援する「ResortStyle」も含めた主要4シリーズ全176タイトルが読み放題なんです!

これだけ読み放題なら、ざっと眺めるだけでも旅行気分に浸れるかもしれません。でも、せっかくなら、もっと本物の旅に近い体験をしたいと思いませんか?

そこで、今回は「地球の歩き方」を使った、家にいながらの旅行体験「アームチェアトラベル」について、「地球の歩き方」の中に人に教えてもらいました! これを実践すれば、あなたの「旅に行きたい!」欲も満たされること間違いなし!!

■「地球の歩き方」Amazon Kindle Unlimited 詳細はこちら!(Amazonページへ移動します)

・配信期間:2021年7月1日(木)~2021年8月31日(火)

200万冊以上のKindle電子書籍が読み放題のサブスクで初回30日間無料、以降は月額980円(税込)。

・対象書籍:「地球の歩き方」主要4シリーズ全176タイトル電子版

「地球の歩き方ガイドブック」シリーズ:110タイトル

「地球の歩き方aruco」シリーズ:28タイトル

「地球の歩き方Plat」シリーズ:23タイトル

「地球の歩き方ResortStyle」シリーズ:15タイトル

※各シリーズ詳細はこちら!(「地球の歩き方」公式サイトに移動します)

「アームチェアトラベル」って何?

「アームチェアトラベル」とは、自宅にいながら自由に旅行気分を味わうこと。海外では一般的に使われている言葉のようですが、「脳内トリップ」「妄想旅行」なんて言い換えてみるとわかりやすいですね。「よし! 今日はアームチェアトラベルをやるぞ!」と決め込むよりも、海外の絶景写真集を眺めているうちに、海外ドラマを見ているうちに、旅ブログを読んでいるうちに、「あ、旅行気分を味わっていた!」という方が多いかもしれません。

今回は、『地球の歩き方』の旅行マーケティング部所属の倉林さんと曽我さんにアームチェアトラベル、そして旅行の楽しさについて教えていただきました。そもそもアームチェアトラベルとはどんなものなのでしょうか?

倉林 元気さん

旅行先では蚤の市、古着屋を必ず探す。古着、雑貨巡りが大好き。JICAの青年海外協力隊でミクロネシア連邦チューク州駐在経験もあり。

曽我 将良さん

バックパック旅行好き。ビーチバレーが趣味で、行った国々のビーチでオーバーヘッドキックを決めている写真を撮っているのだとか!

倉林さん「本を読んだり、写真集を眺めたり、現地のラジオ番組や音楽を聞いたり、ぼんやりといつか行ってみたい国の情報を検索するだけでも、立派なアームチェアトラベル。日常の中で旅気分を味わうって意外と簡単にできるので、入門編として『気になる国を調べてみる』『気になる国のガイドブックを読んでみる』から始めてみるといいかもしれませんよ」

曽我さん「旅行って頑張っても年に1〜2回しか行けませんが、アームチェアトラベルなら365日好きな場所へいつでも旅行ができます。旅先を検索窓に入力するだけで、普段見られないような南極の景色や過去に訪れた旅行先の今の風景が見られたり、気づきが得られるはず。旅行と同じように試行錯誤しながら、自分が一番旅行気分を味わえるアームチェアトラベルを見つけて欲しいですね」

また、アームチェアトラベルは大きく分けると2つの楽しみ方ができるのだとか。ひとつめは、「過去に行ったことのある国や地域でアームチェアトラベル」する方法。もうひとつは、「旅行情報を参考に行ったことのない国や地域にアームチェアトラベル」する方法。ネットや本など参考にできるものがたくさんありますが、まとまった情報として活用できるのが『地球の歩き方』! プランの立て方からおすすめの観光スポットまでたっぷりと掲載されています。

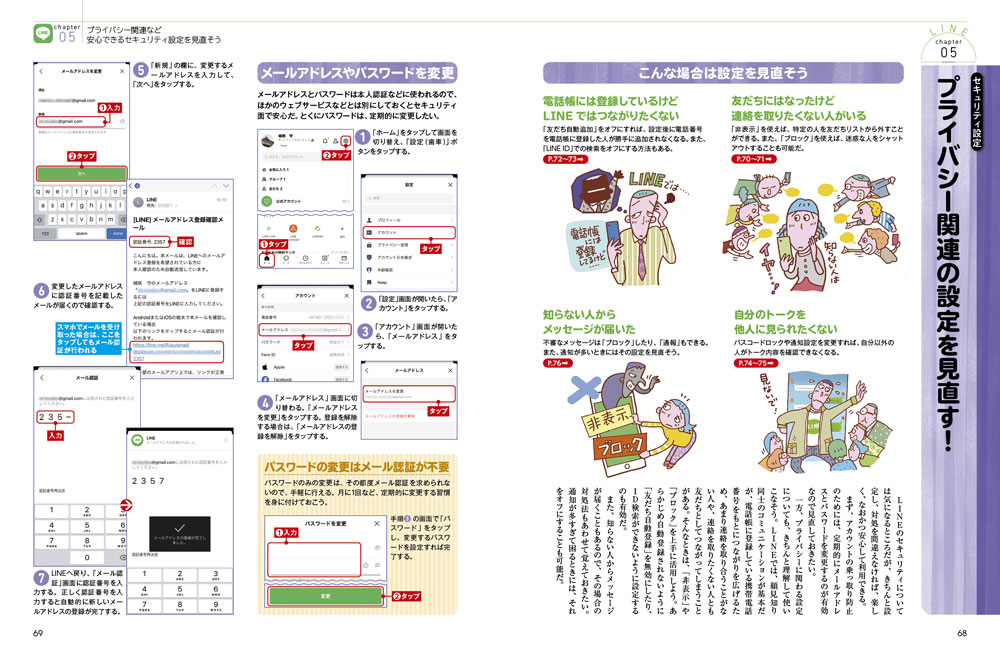

『地球の歩き方』の意外な読み方&活用法

私も「アームチェアトラベルをやろう!」 と、無計画にペラペラと旅行雑誌を読みながら、YouTubeで現地ガイドさんの動画を見たのですが、30分と楽しむことができませんでした。そんな話を倉林さんと曽我さんにしてみると、「しっかりプランを立てないと!」とお叱りが! ごめんなさい!! 一体、どんなプランを立てるのが良いのでしょうか? お二人にそれぞれ今行きたい国でプランを考えてもらいました。

■倉林さんのバングラデシュ旅

1.『地球の歩き方 バングラデシュ』を最初からじっくり読み込む

2. 現地到着初日と最終日以外の日の過ごし方を決める(複数個所を巡る周遊型か、拠点を決めたじっくり滞在型か)

3.『地球の歩き方』でピックアップした場所をGoogle Mapに落とし込む

「旅行の醍醐味は「五感」をフル活用できるところ。旅先で存分に楽しむためにも準備は大切。なので僕は、準備としてのアームチェアトラベルをします。『地球の歩き方』は旅の先輩。とりあえず欄外コラムやはみだし情報まで全部読みます。先輩の経験談がたっぷりと語られていますよ!」

■曽我さんのエジプト旅

1.地図を広げてエジプトの全体像を把握する

2.航空券を調べて、金額感を把握する

3.『地球の歩き方 エジプト』を読みながらモデルコースを参考に行く場所を決める

「新しい旅行先が見つからないなら、本屋さんに足を運ぶのがおすすめ。インターネット上だと欲しい情報以外は見過ごしがちですが、KindleUnlimitedなら好きなだけ読めるので気になる国を一気にダウンロードすれば本屋さんにいる時と同じように楽しめますよ」

始める前に「何」をしたいかを考えることが大切なんですね! お二人とも、旅行に行くことを想定しながらプランを立てられていたので、お話を聞いているだけでもワクワク感が伝わってきました。

お二人も活用していた『地球の歩き方』ですが、初めて手に取った方はどこから読んだらいいかわからない人もいるかもしれません。そんなときは、以下のポイントを抑えておくのがおすすめです。

■『地球の歩き方』の読み方&活用方法

・初めての旅行先であれば、冒頭のモデルプランページを参考に

・どの国でも掲載されている「旅の準備と技術」には、その国のすべてが詰まっているので必読

・掲載されている情報は、現地取材したものなので、本当に直面したスリリングな情報も……!

・一度訪れた場所でも知らなかった歴史や民族文化・風習、地形や建築解説ほか幅広く掲載されていることもあるので、旅の上級者にこそ読んでほしい

・簡単な会話集や歴史年表、関連書籍や現地の流行事情など、あえて後ろのページから読んでみると、意外な情報に気が付く場合も

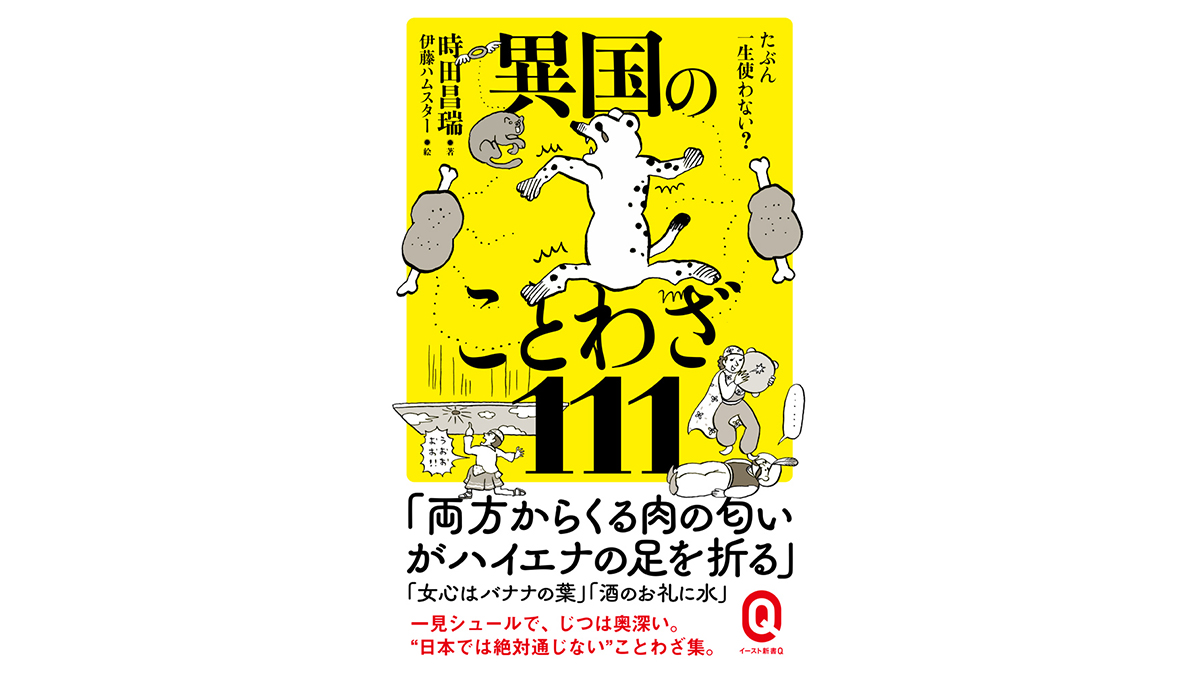

・定番のガイドブック以外にも、旅の雑学『図鑑シリーズ』・72時間濃縮プラン『Plat』・女子旅プチおうえん『aruco』など個性豊かなシリーズも発行されている

初心者でも手軽に楽しめる「アームチェアトラベル」5選

では、初心者でも手軽に楽しめるアームチェアトラベルを5つご紹介しましょう!

【行きたい場所が見つからない人向け!】

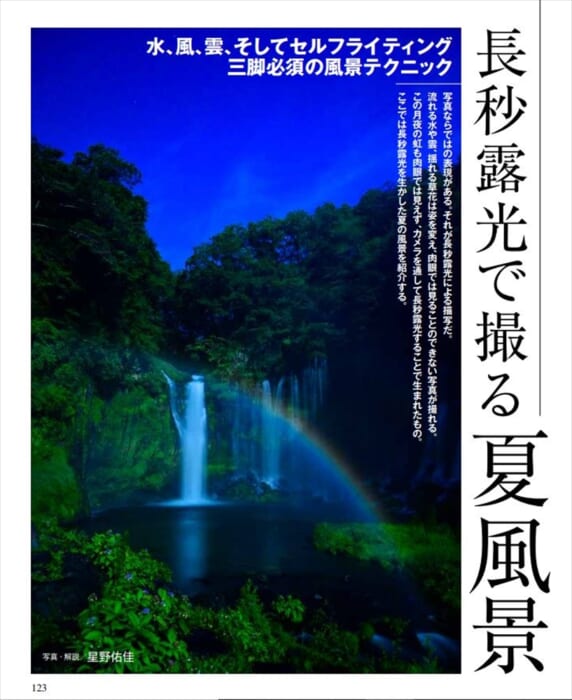

・絶景写真集などから行ってみたい場所を探す(所要時間:1時間〜)

海外の絶景だけを集めた写真集や雑誌を見て気になる場所の『地球の歩き方』を読むだけでも十分楽しめます。またInstagramのハッシュタグ「#世界の絶景」「#photo_travelers」でも写真や動画が見られますよ!

【スマホだけでいつでもできる!】

・一人で、家族と、友達と! 過去に訪れた場所を写真で振り返る(所要時間:1〜2時間)

あなたのスマホの中に、旅先の写真いっぱい入っていませんか? それを眺めているだけでも十分なアームチェアトラベルに。ひとりでも楽しいですが、家族や友達をオンラインで繋げて、写真を披露したり「これはどこでしょう?」クイズを出し合うのもおすすめ。

↑ポキを食べて浮かれている2018年の私。ここはどこでしょう? クイズに使えそう! ちなみに正解は、Nico’s Pier 38。トロリーに乗って行ったなぁ〜♪

↑ポキを食べて浮かれている2018年の私。ここはどこでしょう? クイズに使えそう! ちなみに正解は、Nico’s Pier 38。トロリーに乗って行ったなぁ〜♪

【じっくりと時間をかけたい!】

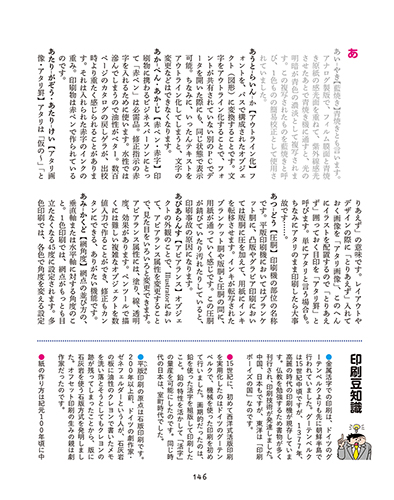

・旅の先輩である『地球の歩き方』から、先輩っぽい発言を引き出して学ぶ(所要時間:2時間〜)

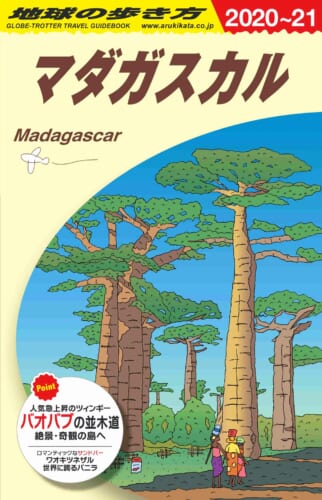

旅の先輩である『地球の歩き方』は、発言も少し先輩っぽい(笑)。以下は『地球の歩き方 マダガスカル』で紹介されているお土産物屋さんについての記述。

ただし観光客にはかなり値段をふっかけてくるので、あらかじめ相場を調べておいてしっかり値切ろう。交渉次第で2分の1〜5分の1ほどになることもあるので試してみよう。

(『地球の歩き方 マダガスカル』から引用)

ありがとう、先輩!!(笑)他にもちょっぴりポエミーな一節があったり、読めば読むほど味わい深い文章がたくさん。行き先にもよりますが、隅から隅までじっくり読むのには2時間程度かかるので、通勤や通学、お昼休みの合間に読むのもおすすめです。

【1日中旅行気分を楽しみたい!】

・香り、味、耳で現地の雰囲気を再現する(所要時間:2時間〜)

旅行気分を味わうなら、嗅覚・味覚・聴覚を刺激しましょう。個人的には、蒸し暑い日に熱々のタイラーメンを作り、イヤホンでタイの音楽を聞きながら食べていたら、「あれ? ここはタイかな?」と感じることができました(タイ旅行未経験ですが)。

↑買ってきたタイ料理の素材。味覚からのアプローチも大切な要素!

↑買ってきたタイ料理の素材。味覚からのアプローチも大切な要素!

【少しの空き時間でもできる!】

・『地球の歩き方』の表紙と同じ場所をGoogle Earthから探してみる(所要時間:10分〜)

『地球の歩き方』で使われている表紙のイラストと同じ場所をクイズのようにGoogle Earthから探し出すのも盛り上がります。先ほどご紹介した『地球の歩き方 マダガスカル』の表紙はバオバブの木が描かれています。

Google Earthで調べてみると……バオバブの木を発見!

本当にこんな形をしているのかとか、人が写っているところもあるので実際の大きさも想像でき、臨場感が増しますね!

私なりのアームチェアトラベルを実際にやってみた!

最後に、私が実際にやってみたアームチェアトラベルをご紹介。

ひとつめは、過去に2回(2018年春&2020年新春)訪れたハワイ〜! 海外旅行はホノルルしか経験していませんが、他の国には行かなくてもいいくらい大好きです! 仕事中も「イライラしないように」とよくハワイアンミュージックを聴いているのですが(笑)、振り返ってみればそれもアームチェアトラベルだったかもしれません。

せっかくなので、今回はいつもよりハワイ感が高まるアームチェアトラベルをしてみましょう!

■アームチェア・ハワイ旅

1.現地で買ってきたものを机の上に並べる

2. 現地のラジオ番組やハワイアンなBGMをかける

3.『地球の歩き方 ハワイ1オワフ島&ホノルル』を読んで、行ったことのある場所や次、行きたい場所に付箋する

「こんなことで?」と思うでしょ? これが不思議なのですが、気がつくと机の周りがハワイになります(笑)。振り返りながら『地球の歩き方』を読んでいると旅行中に通り過ぎていた場所や新たな魅力を見つけることができます。

次行くなら、朝早く起きてbikiに乗ってモンサラット通りへ行きたい! そして「カフェ・モーリーズ」でフライドライスを食べるっ

次行くなら、朝早く起きてbikiに乗ってモンサラット通りへ行きたい! そして「カフェ・モーリーズ」でフライドライスを食べるっ

次に旅する先は「パリ」。地球の歩き方の編集長にコロナ前、人気だった観光地を伺ったところ、

・「地球の歩き方ガイドブック」シリーズ:イタリア、シンガポール、パリ、ベトナム、台北

・「地球の歩き方arucoシリーズ」:ソウル、ニューヨーク

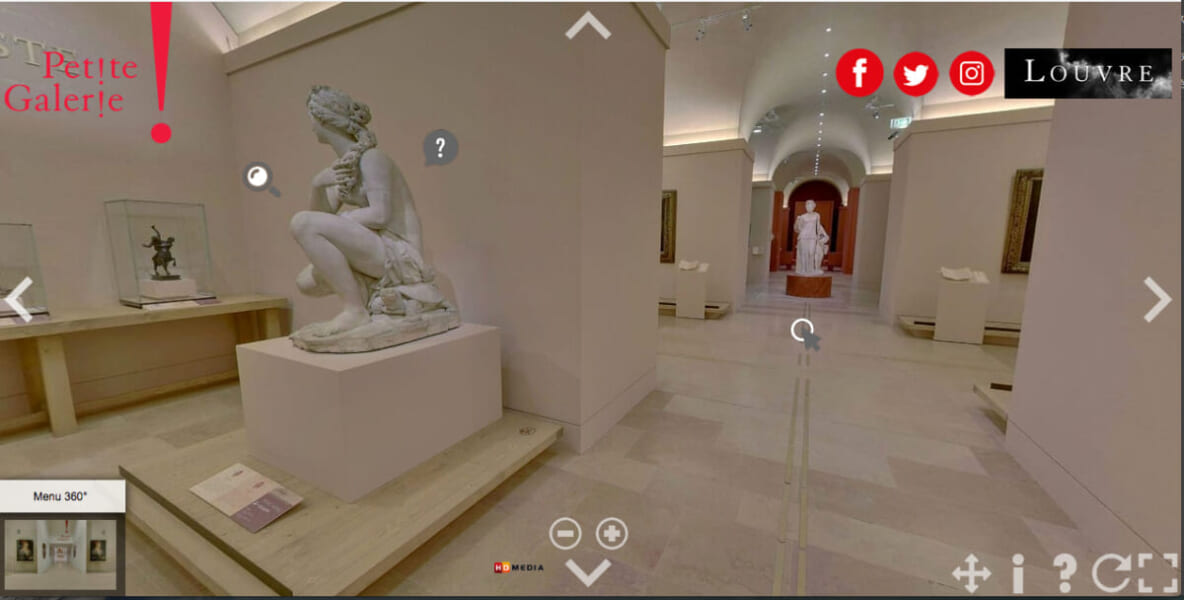

と教えていただけたので、今回は『地球の歩き方 パリ&近郊の街』を参考に、パリの街をネット上でお散歩してみることに。というのも、アート作品をウェブ上で公開する美術館が増え、いつでもどこでもアート散策できるようになったのです。実際のパリでは、予算の関係上そんな優雅な過ごし方できそうにもないので(笑)、アームチェアトラベルでたっぷり楽しみましょう!

■アームチェア・パリ旅

1.『地球の歩き方 パリ&近郊の街』から行きたい美術館をチョイス

2.美味しいフランスパンをトーストし、部屋の中をパリっぽい匂いにする

3.映画『ミッドナイト・イン・パリ』のサントラを聴きながら、美術館のサイトをチェック

↑ルーブル美術館をバーチャルで見学してみました! バーチャル訪問はこちら

↑ルーブル美術館をバーチャルで見学してみました! バーチャル訪問はこちら

行ったことはありませんが、音楽と食べ物があると現地感が深まります。『地球の歩き方 パリ&近郊の街』には美術館や施設の最新情報が掲載されているので、「行くときにはパリ・ミュージアム・パスを絶対買おう!」「え、オペラ座ってふたつもあったの?」「書店めぐりとかおしゃれなんですけど!」と旅行に役立つ情報も満載でした。

今のうちから「行きたい場所」や「もう一度訪れたい場所」についてアームチェアトラベルしておくことが次の旅行の糧となり、自分自身を支えてくれるはずです。

ちなみに『地球の歩き方』の編集長にコロナ後に人気になりそうな観光地についてお話を伺ったところ、「具体的なデスティネーションというよりは、アフターコロナの旅のスタイルが変わるので、密にならないネイチャー系の観光地は全体的に人気になると思われます」と教えてくれました。ぜひ旅行先選びの参考にしてみてくださいね!

そして安心安全に旅行ができるようになった際には、リュックの中に『地球の歩き方』先輩を一緒に連れて、コロナ前よりもちょっぴりレベルアップした自分で旅を楽しみたいですね!

■「地球の歩き方」Amazon Kindle Unlimited 詳細はこちら!(Amazonページへ移動します)

・配信期間:2021年7月1日(木)~2021年8月31日(火)

200万冊以上のKindle電子書籍が読み放題のサブスクで初回30日間無料、以降は月額980円(税込)。

・対象書籍:「地球の歩き方」主要4シリーズ全176タイトル電子版

「地球の歩き方ガイドブック」シリーズ:110タイトル

「地球の歩き方aruco」シリーズ:28タイトル

「地球の歩き方Plat」シリーズ:23タイトル

「地球の歩き方ResortStyle」シリーズ:15タイトル

※各シリーズ詳細はこちら!(「地球の歩き方」公式サイトに移動します)

【INFORMATION】

「aruco東京シリーズ」発刊記念プロジェクト!

HISとのコラボによるオンラインツアーを開催!!

「旅好き女子のためのプチぼうけん応援ガイド」地球の歩き方arucoシリーズは女性に人気の海外エリア38タイトルを発行しています。【arucoシリーズの詳細はこちら】

今回、シリーズ初の国内版『aruco東京』『aruco東京で楽しむフランス 』『aruco東京で楽しむ韓国 』『aruco東京で楽しむ台湾』の4タイトルを同時発売。発刊記念プロジェクトとして、HISとのコラボによるオンラインツアーを開催予定です。

実施期間は8月~9月。各タイトルにちなんだ「おうちで海外気分」をテーマに行う予定です。